Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Scholastika Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

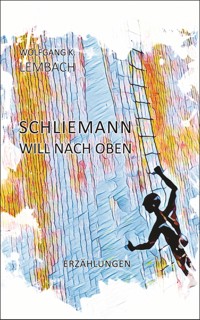

"Schliemann will nach oben" ist eine Sammlung kurzer Erzählungen von den reichhaltigen Facetten menschlicher Stimmungen und Bestimmungen, von Fügungen und Schicksalen, Tragödien, Irrungen und Verwirrungen. Meistens sind es Schwächen, mutmaßliche und tatsächliche Unzulänglichkeiten, skurrile Spleene, gelegentlich Episoden des Glücks, die der Autor festhält: einfühlsam, lakonisch, ironisch, zuweilen sarkastisch, dramatisch, launig und launisch, gespenstisch. Dass etwa ein Archäologe auf einer Leiter die Metaebene erklimmt, ein Tresor vermeintlichen Vergessens unter Qualen geöffnet wird, ein kleiner Junge kurz vor Thanksgiving die Seele eines Truthahns aus dem Kühlschrank entfleuchen lässt und ein Linguist im Wörtersee taucht - Wolfgang K. Lembach erzählt davon, aber auch, berührend intensiv, von den letzten Begegnungen mit Mutter und Vater unmittelbar vor deren Tod. Und allerlei Größen tauchen in den Geschichten auf: etwa Michel Houellebecq, Rosamunde Pilcher, August Macke, Edward Hopper, Carl Spitzweg, Thomas Bernhard und Hannah Arendt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolfgang K. Lembach

Schliemann will nach oben

Erzählungen

Scholastika Verlag

Stuttgart

Über das Buch

„Schliemann will nach oben" ist eine Sammlung kurzer Erzählungen von den reichhaltigen Facetten menschlicher Stimmungen und Bestimmungen, von Fügungen und Schicksalen, Tragödien, Irrungen und Verwirrungen. Meistens sind es Schwächen, mutmaßliche und tatsächliche Unzulänglichkeiten, skurrile Spleene, gelegentlich Episoden des Glücks, die der Autor festhält: einfühlsam, lakonisch, ironisch, zuweilen sarkastisch, dramatisch, launig und launisch, gespenstisch. Dass etwa ein Archäologe auf einer Leiter die Metaebene erklimmt, ein Tresor vermeintlichen Vergessens unter Qualen geöffnet wird, ein kleiner Junge kurz vor Thanksgiving die Seele eines Truthahns aus dem Kühlschrank entfleuchen lässt und ein Linguist im Wörtersee taucht - Wolfgang K. Lembach erzählt davon, aber auch, berührend intensiv, von den letzten Begegnungen mit Mutter und Vater unmittelbar vor deren Tod. Und allerlei Größen tauchen in den Geschichten auf: etwa Michel Houellebecq, Rosamunde Pilcher, August Macke, Edward Hopper, Carl Spitzweg, Thomas Bernhard und Hannah Arendt.

Der Autor

Wolfgang K. Lembach wurde 1953 in Kaiserslautern geboren und verbrachte Kindheit und Jugend in einem Dorf in der Westpfalz. Nach einer Ausbildung in der Verwaltung und dem Studium der Publizistik, Politik- und Rechtswissenschaften in Mainz arbeitete er in unterschiedlichen Positionen der politischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch als Regierungssprecher, und im Journalismus, bevor er sich dem belletristischen Schreiben widmete. Lembach lebt in Alzey, der „heimlichen Hauptstadt Rheinhessens".

Erschienen im Scholastika Verlag

Rühlestraße 2

70374 Stuttgart

Tel.: 0711 / 520 800 60

www.scholastika-verlag.com

E-Mail: [email protected]

Zu beziehen in allen Buchhandlungen,

im Scholastika Verlag und im Internet.

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage

© 2023 Scholastika Verlag, 70374 Stuttgart

ISBN: 978-3-947233-76-2

ISBN der Printausgabe: 978-3-947233-75-5

Lektorat: Petra Seitzmayer

Autorenfoto: HEIKEROST.COM

Covergestaltung: Wolfgang K. Lembach

eBook-Entwicklung:

Derrick

Als Oberinspektor Stephan Derrick von der Münchner Mordkommission am Freitagabend kurz vor einundzwanzig Uhr seinen Assistenten, Inspektor Harry Klein, anwies, schon mal seine Pistole zu ziehen, klingelte es an der Tür von Franz Meier. Wer das wohl sein mag, fragte der sich irritiert und auch etwas vergrätzt, weil er die spannende Aufklärung eines Tötungsdeliktes in einer gehobenen Wohngegend der bayerischen Landeshauptstadt zu verpassen fürchtete.

Franz Meier mochte die TV-Krimiserie Derrick wegen des tadellosen Verhaltens und des gepflegten Äußeren des leitenden Ermittlers, eines höflichen Beamten im Maßanzug, der stets ruhig, aber deutlich seine Fragen stellte und der ihm schon mehr als zwei Jahrzehnte lang das Gefühl von Sicherheit in einer heilen Welt des Verbrechens gab – obwohl Derrick von seiner Schusswaffe, einer Walther PPK, später einer Smith & Wesson, nur im äußersten Notfall Gebrauch machte. Die prall gefüllten Tränensäcke des Oberinspektors gaben Franz Meier zudem die Genugtuung, dass jemand auch wegen ihm schlaflose Nächte in Kauf nahm.

Durch den Türspion erblickte Franz Meier, nachdem er sich in seinen Pantoffeln im Burberry-Look lautlos durch den Flur geschlichen hatte, eine Frau etwa seines Alters, die ihn an die Schauspielerin Katharina Thalbach in jungen Jahren erinnerte. Trotz der verzerrten Gucklochperspektive schien ihm die Frau sehr ansehnlich zu sein. Auch meinte er, sie schon einmal gesehen zu haben und öffnete vorsichtig die Tür.

In einem leicht schnoddrigen, aber nicht unfreundlichen Ton entschuldigte sich die späte Störerin und wurde gleich konkret.

»Mitten im Vorwaschgang hat meine Maschine eben angefangen zu streiken, und nun müsste ich sie etwas vorrücken, um nachzuschauen, ob vielleicht der Schlauch geknickt und die Wasserzufuhr unterbrochen ist. Ich schaff das aber nicht, und weil Sie ein Mann sind …«

Weil Sie ein Mann sind … Die Formulierung schmeichelte Franz Meier.

»Wenn ich kann, helfe ich Ihnen gern«, sagte er spontan.

Sie sei übrigens Johanna Schwegler, fügte sie hinzu, bevor er es wenig später auf dem mit schwarzem Filzstift beschrifteten Türschild lesen konnte.

»Das haben wir gleich«, sagte Franz Meier, als er den im Badezimmer zwischen Wand und Wanne eingeklemmten Toplader sah, den er ohne große Mühe vorrücken konnte.

Sein Blick fiel in den dunklen, wenig reinlichen Abgrund hinter der Maschine auf eine rote Socke und einen ehemals wohl weißen Slip, was ihm zu denken gab, zumal schon die bloße Inaugenscheinnahme der Badewanne Irritationen bei ihm ausgelöst hatte.

»Sie hatten recht, der Schlauch war geknickt und konnte offensichtlich das Wasser nicht mehr richtig ziehen, aber nun müsste es wieder freie Bahn haben«, erklärte er nach wenigen Handbewegungen hinter der Waschmaschine.

Die Entdeckung von Socke und Unterhose verschwieg er.

Ob er das Gerät gleich wieder an seinen angestammten Platz rücken solle oder ob sie vielleicht zuerst mit dem Staubsauger …?

Es sei lieb von ihm, dass er die Maschine gleich wieder an ihren Platz rücken wolle, erwiderte Frau Schwegler, »denn wann habe ich schon mal so einen starken Mann wie Sie im Haus?«

Franz Meier registrierte die Steigerung vom Mann zum starken Mann mit Wohlwollen, seine anfängliche Freude über die ungewohnten Komplimente einer Frau hatte sich beim Blick in den mit Zahnpastaspritzern reichlich verzierten Spiegel und in das alles andere als reinliche Waschbecken, in das er beim gründlichen Händewaschen blickte, allerdings schon etwas gelegt. Eine Einladung Johanna Schweglers »auf ein Glas Wein» am nächsten Abend wollte er aber nicht ausschlagen.

»Als kleines Dankeschön«, sagte sie, als sie ihn durch den Flur, in dem unter anderem ein Gelber Sack, eine kleine Sammlung Altpapier sowie ein ausrangierter Katzenkratzbaum Platz gefunden hatten, zur Tür begleitete, sich nochmals bedankte und für die späte Störung entschuldigte.

Franz Meier sollte schlecht schlafen in der Nacht, denn Johanna Schwegler hatte ihn aus seinem abendlichen Rhythmus gebracht. Als er aus ihrer Wohnung, in der es wie aus einem Topf auf kleiner Flamme kochenden Wirsings gerochen hatte, in seine gepflegte eine Etage tiefer zurückkam, war es schon zweiundzwanzig Uhr; in der Regel war er um diese Zeit bettfertig. Nun war alles aus dem Konzept geraten, und wie Oberinspektor Derrick und Inspektor Klein ihren heutigen Fall gelöst hatten, war ihm entgangen.

Einerseits hatte er registriert, dass die Nachbarin über ihm alles an sich hatte, was in seiner gelegentlichen Fantasie eine Frau ausmachte. Andererseits hatte er viele ihn störende Eindrücke in ihrer Wohnung wahrgenommen und stellte sich, einer möglichen Entwicklung gedanklich weit voraus, vor, sie bezögen eine gemeinsame. Sein Leben verliefe nicht mehr in seinen Bahnen und sein Tagesablauf geriete in Gefahr zu variieren.

Als Franz Meier die samstägliche Reinigung seiner Wohnung erledigt und sich selbst gepflegt hatte, war es nach dreizehn Uhr. Noch knapp fünf Stunden musste er überbrücken, bevor er bei Johanna Schwegler auf ein GlasWein sein sollte. Ganz langsam beschlich ihn ein mulmiges Gefühl. Unsicherheit, die in Unbehagen umschlug und sich zu Angst entwickelte, kroch in ihm hoch und steigerte sich zur Panik, die ihn transpirieren und sein Herz, das in manch anderer Männerbrust vielleicht erwartungsfroh gehüpft hätte, stolpern ließ. Will sie mehr als ein Glas Wein mit mir trinken? Was soll ich mit ihr reden? Kalkuliert sie in ihrem Alter nochmals mit einem Anfang von was auch immer?

Wer ist sie überhaupt? Warum hat sie ausgerechnet bei mir geklingelt? Fragen über Fragen, die sich nicht ordnen ließen, gingen ihm durch den Kopf, auf keine davon hatte er auch nur ansatzweise eine Antwort. Er fühlte sich gestresst.

Johanna Schwegler glaubte sich ausmalen zu können, wie es Franz Meier gerade ging. Sie meinte, ihn gestern so gut beobachtet zu haben, um ihre Schlüsse daraus ziehen zu können, und bildete sich ein, seinen Schweiß, in dem sie ihn im Moment zu baden wähnte, durchs Treppenhaus zu riechen. Er war anders und reagierte anders, als sich Männer ihr gegenüber in der Regel verhielten. Während diese etwa gern ihre Blicke auf das schweifen ließen, was aus ihrer Sicht eine Frau ausmachte, hatte sich ihr Nachbar von unten sehr zurückhaltend, fast schon scheu und mit Akkuratesse nützlich gemacht und auf ihre Einladung auf ein Glas Wein erst nach kaum merklichem Zögern freundlich, aber nicht freudig reagiert. Im Sinn mit ihm hatte sie nichts, aber wenn es sich so ergeben hätte, hätte sie eine erste, unverbindliche Annäherung zugelassen, denn sie hielt ihn für einen zuverlässigen Mann. In die Offensive wäre sie nicht gegangen, sie vermutete, das hätte ihm Angst gemacht.

Den ganzen Samstagvormittag war sie in ihrer Wohnung so emsig am Putzen, bis diese noch nie so geglänzt und geduftet hatte wie an diesem Tag. Nach dem Reinemachen nahm sie ein Bad und gab sich der ausführlichen Körperpflege hin, ruhte dann ein wenig und harrte gelassen der Dinge, die kommen würden – oder auch nicht.

Als um siebzehn Uhr achtundfünfzig das Telefon klingelte, ahnte Johanna Schwegler, was sie gleich vernehmen würde.

»Es tut mir leid«, hörte sie Franz Meiers leise und etwas brüchige Stimme sagen, »aber mir geht es heute nicht so gut, und …«

»Kein Problem«, warf sie ein, »dann vielleicht ein andermal«, wissend, dass es dieses Andermal niemals geben werde. »Aber nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe.«

»Gern«, hörte sie ihn sagen, bevor sie sich verabschiedeten und das Symbol mit dem roten Hörer auf ihren Telefonen drückten, er etwas schneller als sie.

Der Pfeil

»Man sagt, ich habe einen Kussmund.«

Manuel Liebermann, im Lichtkegel der Schreibtischlampe in das Studium eines Vorgangs vertieft, kniff seine Augen leicht zusammen, bevor er seinen Kopf langsam nach rechts in die Richtung drehte, aus der die samtene Stimme kam. Sie war ihm seit Langem vertraut. In diesem Augenblick jedoch klang sie unwirklich. Für einen Moment überlegte er, ob er richtig gehört hatte, ob das, was ihm gegen Ende des langen Arbeitstages in der kühlen, bisweilen kalten Atmosphäre der Politik gerade geschah, keine Einbildung war.

Maren Jansen, seit vier Jahren seine Sekretärin, hatte Unterlagen in den hinter seinem Schreibtisch stehenden Aktenschrank gelegt, als sie, eher leise, den Satz sagte.

Beiläufig gesagt wollte sie ihn gewiss nicht wissen, aber er sollte rücksichtsvoll, sollte leicht klingen, um das beträchtliche Gewicht zu reduzieren, mit dem die Bedeutung der sechs Wörter bei Manuel Liebermann ankommen und auf ihm lasten würde. Sie wusste, dass er einerseits ein kühler politischer Stratege, andererseits ein sensibler Mann und in privaten Angelegenheiten nicht sehr stressresistent war. Oft wähnte sie ihn einsam, so allein, wie sie sich immer wieder selbst fühlte. Seit sie zusammenarbeiteten, war die Grenze zwischen Beruflichem und Privatem durchlässig geworden. Es gab sie aber noch.

Es war sie, die ihm schon vor geraumer Zeit und nicht nur einmal zu verstehen gegeben hatte, dass es im Leben Wichtigeres, Intensiveres, Nachhaltigeres gebe, als kurzfristige politische Bündnisse zu schmieden oder politische Gegner auszutricksen. Direkter und konkreter hatte sie bislang noch nicht werden wollen, und deshalb hatte Manuel Liebermann ihre Signale noch nie auf sich bezogen.

Einmal, bei einem gemeinsamen Mittagessen, hatten ihre Fingerspitzen mit Absicht die seinen leicht berührt. Mit einem »Oh!« hatte er reagiert und ein verlegen klingendes

»Sorry!« angehängt. Als sei ihm ein Malheur passiert. Den Sicherheitsgurt zu lösen, den er privat stets zu tragen schien, war ihm nicht in den Sinn gekommen.

Nun war der Pfeil in Form des Kussmund-Satzes, den Maren Jansen aus kurzer Distanz abgeschossen hatte, in ihren Chef eingedrungen. Lange hatte sie auf den Moment gewartet, in dem er die Pfeilspitze mutmaßlich nicht als giftig erachten, sich nicht sogar in den Rücken getroffen fühlen würde. Genau im jetzigen Moment, in dem sich wie so oft abends im Büro die Ruhe ausbreitete, könnte er bereit sein, hatte sie gedacht – auf dass sich in ihrer beider Leben wieder mehr bewegte als die Schnur an der Fensterblende, die nur halb heruntergezogen war und den Blick auf eine fast schon Hoppersche Nacht freiließ.

Maren Jansen trug heute ihr Lieblingskleid, das blaue mit dem weißen Kragen und den kurzen Ärmeln. Es schmiegte sich an die ausgeprägten Kurven ihres Körpers einer Frau Mitte Vierzig, wirkte aber alles andere als ein aufdringliches Signal, mit dem sie ihn in die Flucht geschlagen statt in ihren Bann gezogen hätte. Der Saum des hochgeschlossenen Kleides endete über den Knien; Schmuck trug sie keinen, ihre schwarzen Schuhe wirkten gediegen, ebenso wie ihre dunklen Haare, die sie hinten zusammengesteckt hatte.

Manuel Liebermann hatte sich das Haar von Maren Jansen schon offen vorgestellt, des Nachts und in gelegentlichen Tagträumen.

Er saß wie immer konzentriert am Schreibtisch, auf dem nur das Nötigste zu sehen war: eine Schreibtischlampe, ein Telefon und ein paar Schriftstücke.

Äußere Ordnung war ihm wichtig, um klare Gedanken zu fassen, die oft weitreichende Folgen hatten. Und er brauchte seine festen Strukturen, um seiner gelegentlichen Unruhe, seiner für einen Mann mit gut Fünfzig nicht untypischen Suche nach dem Sinn seines Tuns, zuweilen seines Lebens, einen festen Rahmen zu geben. Alles, was er gerade sah, waren die grell angestrahlten Papiere, die er in der Hand hielt. Bis jetzt, bis er den an ihn gerichteten Satz mit der seit Jahren nicht mehr wahrgenommenen Bedeutung hörte und zu ihr blickte.

Manuel Liebermann war es unangenehm zu spüren, wie sich, vornehmlich in seinem Nacken, Schweißperlen bildeten. Er spürte, wie die plötzliche Hitze in ihm seinen Herzschlag beschleunigte, wie sein Puls und sein Blutdruck stiegen, wie seine Atmung schneller wurde und wie sich seine Muskeln anspannten. Er legte die Akte vor sich zur Seite, rückte den Stuhl nach hinten, erhob sich langsam und ging, unbeholfen wie noch nie, fast schwankend, auf Maren zu. Mit einem Taschentuch wischte er sich den Schweiß von seinem Haaransatz. Mit seinen Händen hätte er auf diesen zwei Metern in ihre Richtung und in dieser Situation ohnehin nichts Besseres anzufangen gewusst.

Maren Jansen schürzte die Lippen ihres Kussmundes – und drückte die Innenfläche ihrer rechten Hand auf seine Brust, streifte dabei sein Herz.

»Wir sollten für heute Schluss machen«, sagte sie, »ich möchte, dass du dir so sicher bist wie bei all deinen Entscheidungen.«

Manuel, der das erstmalige Du aus ihrem Mund mit wohligem Behagen registrierte, nahm ihre Hand zwischen seine beiden Hände, schaute sie an und sagte nichts. Er löschte das Licht seiner Schreibtischlampe und half Maren in ihren Mantel. Danach verließen sie, vertraut wie eh und je, das Büro. Entschieden hatte er sich bereits, und er war sicher, dass es, trotz absehbar weitreichender Folgen für ihr beider im Siechtum befindlichen Ehen die richtige Entscheidung war. Maren lächelte, als sie in ihr Auto gestiegen war und durch das Fenster »Schlaf gut, bis morgen!« sagte.

Beim Zeus

Es fühlte sich anders an als sonst. Ganz anders. Aleksandra erschrak, als sie das ungewohnte Gewicht auf sich spürte und den fremden Geruch wahrnahm. Ihr war, als ergriffe jemand ungestüm Besitz von ihr, als werde sie nicht mit Rücksicht und Einfühlungsvermögen erobert, sondern mit ungezügelter Gewalt genommen, gleichwohl nicht brutal. Fast hätte sie einen Schrei ausgestoßen, aber die Nacht war eine tropisch-schwüle, die Tür, die vom Schlafzimmer auf den Balkon hinausging, war weit geöffnet, und sie hatte noch nie die Fantasie der Nachbarn anregen wollen. Ihre intensiven Träume, die sie zuweilen nicht von der Wirklichkeit zu unterscheiden vermochte und die ihr zuweilen Angst machten, wollte sie mit niemandem teilen.

Obwohl es stockdunkel war, glaubte Aleksandra eine große, weiße Gestalt über sich wahrzunehmen, die ihr Bett in der Breite komplett bedeckte, ja, sie ragte sogar rechts und links darüber hinaus. Etwas Längliches, aus dem ungewohnt fauchende Geräusche drangen, schien sich um ihren Hals zu legen und ihr den Atem zu rauben, sie fast zu strangulieren. Nun stieß sie doch, für sie ungewohnt, einen Schrei des Entsetzens aus.

Dann sah sie den Schwan, der allem Anschein nach über ihr gelegen hatte, sich majestätisch durch die Tür nach draußen bewegen, seine Flügel ausbreiten und sich dann in die Lüfte schwingen. Für einen Moment war am Himmel noch etwas von ihm zu sehen, bevor sich die Düsternis der Nacht wieder über Aleksandra ausbreitete.

Als sie jäh erwachte, richtete sie sich auf und drückte so schnell sie konnte den Lichtschalter. Beim Zeus, dachte sie, lass das alles nur ein Traum gewesen sein und mich keine zwei Eier legen und vier Kinder gebären.

Eigentlich will ich es nicht wissen

»Eigentlich«, hatte sie immer gesagt, »will ich es gar nicht wissen.« Doch in letzter Zeit, als die eine schwere Krankheit über die üblichen Wehwehchen des Alters gesiegt hatte, erging sie sich in Spekulationen – darüber, was nach ihrem Tod mit ihr geschehen werde.

Obwohl sie bislang nicht sehr entscheidungsfreudig gewesen war, legte sie sich bei der Antwort auf die Frage nach dem Jenseits klar fest: »Himmel oder Hölle» sollte es sein, »auf keinen Fall das Fegefeuer.« Das sei doch nichts Halbes und nichts Ganzes, meinte sie und ließ nicht unerwähnt, dass sie auch nie gern lauwarm gebadet habe.

Und überhaupt wisse sie gar nicht, was es bedeute, die Zeit zwischen oben und unten verbringen zu müssen und wie lange dieser Zustand dauern werde.

Sie mutmaßte auch nicht, ob sie ihren Mann wiedersehen würde. Der hatte schon vor sechzehn Jahren den Weg nach oben, wie sie es nannte, angetreten. Es war ihr nicht zu entlocken, ob sie gern wieder mit ihm zusammen sein wollte, irgendwo auf der rosa Wolke sieben. Rosa war ihre Lieblingsfarbe.

Ihr Pfarrer erzählte ihr, als er an ihrem Krankenbett erschien, etwas von einem Purgatorium. Als sie ihm in der ihr eigenen, direkten Art sagte, er möge nicht so geschwollen daherreden, übersetzte er Purgatorium mit Läuterungsort. Wenn die Seele nicht sofort als heilig