25,60 €

Mehr erfahren.

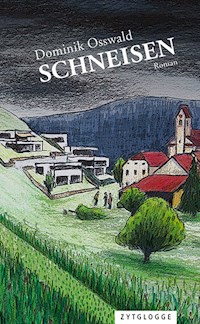

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine überfahrene Katze, ein ausgebrochener Rasenmähroboter, ein verschwundener Polizist, ein regionales Boulevardblatt, das ausser Rand und Band gerät, und zwei investigative Nachwuchsjournalisten, die dem Polizeichef, der negative Schlagzeilen vermeiden will, auf den Pelz rücken … Als ein kurzes, aber heftiges Unwetter über das beschauliche Dorf Regenstetten fegt, ist nichts mehr, wie es sein sollte. Die Regenstetter, die vierzig Jahre lang mit dem «grössten ungelösten Kriminalverbrechen des Landes», das sich in ihrem Dorf zugetragen hat, zu leben gelernt haben, werden nervös. Was damals geschah, weiss man nicht, dennoch gilt der Fall in der öffentlichen Wahrnehmung als abgeschlossen. Doch nun kommen die Dinge ins Rollen, denn in einem Dorf wie Regenstetten hängt alles mit allem zusammen und drängt unweigerlich an die Oberfläche. Und nichts ist plausibler als die Realität, die man sich zusammenreimt. Im Debütroman des Journalisten Dominik Osswald ist nichts so, wie es zu sein scheint. Mit sichtlichem Vergnügen führt der Autor durch ein Spiegelkabinett aus unterschiedlichen Wahrheiten und Wahrnehmungen und entfaltet eine (Medien-)Groteske, die so abwegig gar nicht scheint.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Eine überfahrene Katze, ein ausgebrochener Rasenmähroboter, ein verschwundener Polizist, ein Boulevardblatt, das ausser Rand und Band gerät, und zwei investigative Nachwuchsjournalisten, die dem Polizeichef, der negative Schlagzeilen vermeiden will, auf den Pelz rücken … Als ein kurzes, aber heftiges Unwetter über das beschauliche Dorf Regenbolz fegt, ist nichts mehr, wie es sein sollte. Die Regenbolzer, die vierzig Jahre lang mit dem «grössten ungelösten Kriminalverbrechen des Landes», das sich in ihrem Dorf zugetragen hat, zu leben gelernt haben, werden nervös. Was damals geschah, weiss man nicht, dennoch gilt der Fall in der öffentlichen Wahrnehmung als abgeschlossen. Doch nun kommen die Dinge ins Rollen, denn in einem Dorf wie Regenbolz hängt alles mit allem zusammen und drängt unweigerlich an die Oberfläche. Und nichts ist plausibler als die Realität, die man sich zusammenreimt.

Im Debütroman des Journalisten Dominik Osswald ist nichts so, wie es zu sein scheint. Mit sichtlichem Vergnügen führt der Autor durch ein Spiegelkabinett aus unterschiedlichen Wahrheiten und Wahrnehmungen und entfaltet eine (Medien-)Groteske, die so abwegig gar nicht scheint.

DOMINIK OSSWALDSCHNEISEN

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.

© 2019 Zytglogge Verlag

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Angela Fessler

Illustration: Sabine Hirsig

e-Book: mbassador GmbH, Basel

epub: 978-3-7296-2274-6

mobi: 978-3-7296-2275-3

www.zytglogge.ch

Dominik Osswald

SCHNEISEN

Roman

Nichts ist, wie es scheint.

PrologDie Begegnung

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 1986 kam es in der Nähe des kleinen Dorfs Regenbolz zu einer seltsamen Begegnung: Zwei Jugendliche liefen einem Finanzschwindler in die Arme, beziehungsweise ins Auto. Rudolf Hering, der Finanzschwindler, konnte nicht mehr bremsen. Seine Synapsen hatten zwar blitzschnell signalisiert, dass jetzt nichts schiefgehen durfte. Nicht auf dieser Reise. Doch er kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Eine Person flog in hohem Bogen durch die Nacht.

Dabei hatte der Tag wie geplant begonnen. Zufrieden hatte Hering die Zeitung aufgeschlagen und die Schlagzeile gelesen. Seine Schlagzeile. Da stand:

SCHNEEBALL-HERING VERMUTLICH ABGETAUCHT.

Sie hatten einen guten Riecher. Er war tatsächlich daran, seine Flucht in die Wege zu leiten. Mit Schnee hatte er allerdings nichts am Hut. Er hasste den Winter. Doch was ihn reich gemacht hatte, war in der Tat ein Schneeballsystem. An diesem 15. Juli 1986 war der Moment gekommen, sich aus dem Staub zu machen.

Nach Einbruch der Nacht verriegelte er seine bescheidene Wohnung für immer und quetschte seinen korpulenten Körper in seinen Fiat 500, dem niemand die Millionen ansehen konnte. Der Finanzschwindler bog schwungvoll auf die Landstrasse, die ihn vorbei an schlafenden Dörfern und dunklen Wäldern quer durchs Land an die Grenze bringen würde. Die Stadt, deren Oberschicht im Wissen erwachen würde, dass seine sagenhaften Renditen nichts anderes als Umverlagerung waren, lag für immer hinter ihm. Eigentlich hatte er keine Eile, doch er fuhr trotzdem schnell, wie es sich für eine Flucht gehört. Es gab keine Formel, die ihn «die Börsenentwicklung riechen liess, wie einen Meteorologen das Wetter». So hatte er sein Geschäftsmodell angepriesen. Seine Kunden hatten wie fleissige Bienchen Reichtum angesammelt und er hätte es vermehren sollen. Stattdessen hatte er die Vermögen nur hin und her geschoben und den Investoren Renditen vorgegaukelt. Reich wurde nur er selber. Eine neue Identität als italienischer Staatsbürger zu beschaffen war ein Leichtes gewesen. Er hiess jetzt Rodolfo. Und als Rodolfo einen alten Landhof in der Toskana mitsamt einem Bienenhäuschen erworben hatte und nach seinem Beruf gefragt wurde, hatte er gesagt: «Imker». Er brauchte eine Beschäftigung, die ihn unauffällig wirken liess und Fragen fernhielt. Der Finanzschwindler wusste, dass er ein Händchen dafür hatte, Honig einzusammeln. Was nicht ist kann ja noch werden!, dachte er sich vergnügt, als er den kleinen Fiat durch die Nacht peitschte. In diesem Moment sah er im Augenwinkel eine Gestalt aus dem Wald kommen und trat voll auf die Bremsen. Doch zu spät.

Der Finanzschwindler hatte seine Flucht gut geplant. Nur hatte er nicht vorausgesehen, dass er mitten in der Nacht im Wald jemanden anfahren würde. Er war erledigt. Fahrerflucht war keine Option. Abgesehen von seinem Betrug war Rudolf Hering ein guter Mensch.

Die weggeschleuderte Gestalt war gerade dabei sich vom Asphalt zu erheben. Ein Junge. Er sah seltsam aus. Unheimlich. Sein Schädel war mehrheitlich kahl, mit einigen Haarbüscheln. Hastig suchte der Junge ein paar Habseligkeiten zusammen, die er offenbar auf sich getragen hatte. Ein Mädchen, das Hering zuerst gar nicht bemerkt hatte, half ihm. Untätig wohnte der Finanzschwindler der eigenartigen Szenerie bei. Die beiden wirkten wie Tiere. Es schien sie nicht zu interessieren, wer oder was sie angefahren hatte. Was zum Henker machen die mitten in der Nacht auf dieser verfluchten Strasse?

«Sie sind doch nicht verletzt, junger Mann!», rief er ohne eine Frage zu formulieren. Es war mehr eine Aufforderung.

«Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Wir haben Glück gehabt. Das darf doch nicht wahr sein, um diese Uhrzeit! Wo kommen Sie denn her? Kann ich Sie nach Hause bringen?»

«Wir haben kein Zuhause», antwortete das Mädchen.

Schon schickten sich die beiden an, wieder in den Wald zu verschwinden. Der Finanzschwindler konnte das nicht zulassen.

«Wo wollt ihr denn hin?», wollte er wissen.

Er fürchtete, dass die beiden seine Flucht gefährden könnten. Doch plötzlich überkam ihn eine Gewissheit: Die waren selbst auf der Flucht.

« Wieso habt ihr kein Zuhause?», fragte er, kaum dass er die beiden in den Fiat bugsiert hatte und seine Fahrt fortsetzte, als wäre nichts gewesen.

«Wir sind Waisen», antwortete das Mädchen.

Hering konnte nicht ahnen, dass er soeben zum grössten Rätsel der Kriminalgeschichte des Landes einen entscheidenden Beitrag geleistet hatte. Doch es wäre ihm auch egal gewesen. Die Grenze nach Italien liess sich bestimmt leichter passieren, wenn ein Vater mit seinen Kindern einen Ausflug in die Toskana machte. Und so jagte er seinen Fiat, der nun nebst den Millionen noch zwei Waisen enthielt, weiter durchs Land. Immer weiter weg vom unscheinbaren Dorf namens Regenbolz.

1

Das Unwetter

31 Jahre später

Die Katze kam zu schnell aus der Hecke, Kurt Karrer konnte nicht mehr bremsen. Er unternahm nicht einmal den Versuch. Ans Bremsen war jetzt nicht zu denken auf der klatschnassen Strasse, nicht bei diesem Einsatz. Er musste da einfach durch, beziehungsweise drüber. Über die weisse Katze mit dem schwarzen Fleck auf dem rechten Auge, die zur falschen Zeit aus der Hecke gekommen war. Und die jetzt mausetot war.

Dabei hatte der Tag herrlich begonnen. Kurt war früh aufgestanden und konnte den Dunst beobachten, der sich aus dem niedergemähten Sonnenblumenacker erhob und die schräg einfallenden Sonnenstrahlen sichtbar machte. Es würde noch einmal heiss werden an diesem Augusttag. Grund genug, das Schwimmbecken abzudecken. Kurt hatte keine konkreten Pläne. Gerne wäre er mit seinem Mountainbike über den Kreuzberg gefahren, aber das lag nicht drin. Würde sich der Pager melden, dann müsste er innert 15 Minuten einsatzbereit im Dienstwagen sitzen. Es machte ihn stolz, den orange-weissen Polizeiwagen mit dem Blaulicht vor seiner Garage stehen zu haben. Wenn der Nachbar ihm einen «ruhigen Dienst» wünschte, dann gab Kurt ein Seufzen von sich und fand immer einen Grund, weshalb es dieses Wochenende theoretisch einen Einsatz geben konnte. Sei es das Sommernachtsfest, die Eisglätte oder einfach das Wetter. Aber tatsächlich kam es nie zu einem Einsatz. Jedenfalls nicht zu einem richtigen. Regenbolz war zwar das Dorf mit dem grössten ungelösten Kriminalverbrechen des Landes, doch der Schrecken war längst verblichen. Das Dorf war so unauffällig und friedlich wie die Nachbarsdörfer, die Birnbaum, Geltenberg und Hummelswil hiessen. Seit dem verhängnisvollen Sommer 1986 war es ruhig. Beinahe seltsam ruhig.

Kurt hätte sich niemals eingestanden, dass es ihm langweilig war. Vermutlich war es auch nur sein Unterbewusstsein, das ihn manchmal eine innere Leere empfinden liess. Aber in Wahrheit wünschte er sich nichts sehnlicher, als einen Fall wie den von 1986: der berüchtigte Vierfachmord von Regenbolz. Ein fürchterliches Verbrechen. Eines Morgens stand der ausserhalb des Dorfs gelegene Huberhof in Flammen. In der Brandruine wurden später die verkohlten Reste der Familie Huber gefunden. Die Eltern und die beiden Kinder mussten schon tot in ihren Betten gelegen haben. Das Feuer wurde gelegt, um die Spuren zu verwischen. Soviel stand fest. Regenbolz war schlagartig mit dem Bösen in seiner düstersten Form konfrontiert. Das Dorf war in Angst und Aufruhr und forderte Antworten. Schliesslich hatte sich das Unheil angekündigt: Kurz bevor der schreckliche Vierfachmord geschah, gab es in Regenbolz eine unheimliche Serie von Tierquälerei. Viele vermuteten, dass der Tierquäler seine Mordlust von Katzen auf Menschen übertragen hatte und die Hubers nur deshalb die ersten waren, weil sie abgelegen in ihrer Senke lebten und somit einfache Opfer darstellten. Viele verstärkten ihre Haustüren mit zusätzlichen Brettern und behielten ihre Katzen zu Hause. Doch es gab auch Regenbolzer, die in den Hubers keine Zufallsopfer sahen. Denn sie waren Aussenseiter und der Alte Huber war ein verschwiegener Bauer mit düsterer Vergangenheit. Er hatte einmal im Gefängnis gesessen. Das machte es plausibel, dass er in kriminelle Aktivitäten verwickelt war, die seiner ganzen Familie zum Verhängnis wurden.

Die Polizei gab sich bedeckt. Der zuständige Ermittler Zeller hatte keine Antworten, sondern tappte im Dunkeln, beging Verfahrensfehler und bald herrschte ein mieses Klima, weil Zeller seine Kollegen nicht in seine Ermittlungen einweihte. Das ganze Land schaute besorgt nach Regenbolz, allen voran der Guck!, der in der Krone gerne gelesen wurde. Am Stammtisch lagen in diesen Tagen mehr Exemplare als gewöhnlich. Neben den Artikeln zum Vierfachmord hatte die Zeitung dezent ein eigenes Inserat platziert:

ETWAS GESEHEN? ETWAS GESCHEHEN?

Rufen Sie uns an unter der Nummer 333 444,und gewinnen Sie 50 Franken!

Das ganze Dorf war wachsam, während die Ermittlungen weiter stagnierten. Und dann wurde Zeller abgesetzt. Der Guck! deckte auf, dass der Polizeichef während der Arbeitszeit bis spät in die Nacht in der Stadt in Spelunken gesessen hatte und dann betrunken mit dem Dienstwagen heimgefahren war. Die Schlagzeile lautete:

SÄUFERBULLE BLEIBT IN KONTROLLE HÄNGEN – AUFKLÄRUNG DES VIERFACHMORDS IN GEFAHR.

Anstatt den Fall zu lösen, gab sich der Ermittler dem Suff hin – das Dorf war in Rage. Die Polizei war Rechenschaft schuldig. Kurt erinnerte sich genau an jene Nacht, als Zeller verhaftet wurde. Als wäre es gestern gewesen. Mit über einem Promille im Blut wurde ihm der Führerausweis auf der Stelle entzogen. Tags darauf wurde er vom Dienst suspendiert. Man hatte richtig gehandelt. Wie hätte man anders reagieren sollen, als hart durchgreifen?

Kaum, dass Zeller weg war, stagnierten die Ermittlungen nicht mehr. Jacques Teckel nahm die Sache als neuer Polizeichef an die Hand. Er verhaftete die beiden Hüglis, Zwillinge, die eine Jugendbande namens «Saugofä» anführten, doch im Dorf nannte man sie die «Süfibuebe». Die Hügli-Zwillinge waren die Katzenmörder. Sie gestanden, dass sie die Tiere aus Langeweile gequält und eine ganze Reihe anderen Unfugs im Dorf getrieben hatten: Sie hatten Briefkästen gesprengt, Mistkübel angezündet und Schmierereien im Dorf hinterlassen. Es lag auf der Hand, dass auch sie den Mähdrescher der Hubers gestohlen hatten. Die Ermittler fanden nämlich nicht nur den niedergebrannten Hof und die verkohlten Leichenreste. Jemand hatte auch den Mähdrescher der Hubers entwendet, in die nahe Buntbrache gefahren und eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Ein Akt des sinnlosen Vandalismus, wie er zu den Hüglis passte. So kam man ihnen auf die Spur. Wieso sie die ganze Familie Huber töteten, blieb ihr Geheimnis. Die gängigste These war, dass die Hügli-Zwillinge in der Nacht auf den 16. Juli 1986 ihren Unfug mit dem Mähdrescher trieben, von den Hubers erwischt wurden, und es zum Streit kam, der fürchterlich eskalierte. Jedenfalls sahen sie sich gezwungen, die ganze Familie auszulöschen und es wie eine Feuertragödie aussehen zu lassen, um zu entkommen. Wer aus Langeweile Katzen tötete, war zu allem fähig, war sich Kurt Karrer sicher. Mörder waren unergründlich. Auch deshalb war er Polizist geworden.

Seither war Regenbolz bekannt als das «Dorf mit dem grössten ungelösten Kriminalverbrechen des Landes». Denn die Hügli-Zwillinge konnten mangels Beweisen nicht für die Schreckenstat verurteilt werden, sie sassen nur eine kurze Haftstrafe ab und suchten dann das Weite. Der Fall war damit abgeschlossen, das Dorf lebte längst wieder in Frieden und Harmonie. Kriminalität gab es keine.

Einen Moment lang blickte Kurt in das glasklare Wasser seines Schwimmbeckens und war sich sicher: Seine Chance würde dennoch kommen. Noch war es ruhig in Regenbolz, und es war ja nicht so, dass er eine Tragödie herbeisehnte. Aber wenn sie über das Dorf hereinbrechen sollte, wäre er zur Stelle.

«Guten Morgen», säuselte es in sein Ohr. Carla war aufgestanden und trug die Polster für die Gartenstühle in den Garten.

Der Sonntag begann nun mal am besten mit einem ausgedehnten Brunch im Freien.

Nach dem Frühstück legte sich Carla in den Liegestuhl und las in ihrem Buch. Kurt hatte im Garten zu tun. Er verlegte die Begrenzungskabel im Rasen, die die Zone definierten, in welcher der Rasenmähroboter zu mähen hatte, neu. Dann kontrollierte er die Höhe der Messer und stellte sie so ein, dass die Grashalme auf 3.5 cm gekürzt würden. Als er fertig war, teilte er Carla mit, dass er fürs abendliche Barbecue Brennflüssigkeit und Kohle in der Landi besorge. Der Nachbar war gerade dabei, seinen Morgan in der Garage zu parkieren. Kurt grüsste und der Nachbar meinte, dass sich da was zusammenbraue (er zeigte zum Himmel) und dass er den Morgan besser vor Hagelschäden bewahre. Für Kurts Befinden sahen die Wolken eher harmlos aus. Doch der Nachbar fand, die Cumuli seien heute früh dran, das gebe etwas Zünftiges. Der Nachbar wünschte einen ruhigen Dienst. Kurt seufzte.

Als Vincenzo und Gaby klingelten, sie brachten Mövenpick- Glacé mit, war die Glut im Kugelgrill richtig heiss. Kurt begrüsste seinen Schwager Vincenzo, den er insgeheim für einen aufgeblasenen Trottel hielt, herzlich. Vincenzo war Gründer und Inhaber der Verbena, einer kleinen aber erfolgreichen Versicherung, die nur eine Niederlassung in Regenbolz hatte. Er nahm sich furchtbar wichtig. «Die Kunden auf dem Land schätzen Lokalität und Nähe eben nicht nur, wenn es um Eier und Milch geht, sondern auch, wenn es um Sicherheit geht», pflegte Vincenzo oft genug zu sagen. In seiner Freizeit liess er alberne Modellflugzeuge durch die Luft segeln. Doch was Kurt am meisten störte, war der Umstand, dass Vincenzo zu seiner Schwester Carla eine innige Beziehung hatte, irgendein italienisches Blutsbündnis, das Kurt nie verstanden hatte und ihm oft das Gefühl gab, Carla stünde ihrem Bruder näher als ihm. Vincenzo war immer präsent, selbst in der Küchenschublade, wo er es schaffte, sich mit seinen verfluchten Verbena-Kugelschreibern, ein Giveaway seiner Firma, einzunisten. Am Kühlschrank klebten Verbena-Magnete und im Kühlschrank standen Gläser mit Honig, den Vincenzo importierte und seinen besten Kunden zu Weihnachten schenkte. Als Kurt Carla einmal vorhielt, dass ihre Bruderliebe abnormal sei, hatten sie einen grossen Streit. Carla zog danach vorübergehend aus – zu Vincenzo. In den drei einsamen Tagen nutzte Kurt die Gelegenheit und ersetzte alle Verbena-Kugelschreiber durch seine eigenen Polizei-Kugelschreiber, die Magnete warf er ersatzlos weg (die Polizei führte keine Magnete in ihrem Papeterie-Sortiment). Danach wagte er sich mit Blumen zu Vincenzos Haus. Seither gab er sich Mühe, das Beisammensein mit dem Schwager harmonisch zu gestalten.

Als die beiden Paare sich zum Abendessen an den Gartentisch setzten, prüften sie den Himmel. Den zuvor noch weissen Wolken waren nun leichte Grautöne beigemischt. Kurts Blick ging vom Himmel zum Nachbar, der im Garten stand, und es war ihm, als ob dieser ihm für einen kurzen Moment einen vielsagenden Blick über den Maschendrahtzaun zuwarf. Die zwei Paare waren sich einig, dass das Wetter halte und man widmete sich den T-Bones und dem Amarone, dazu gab es angeregte Gespräche. Niemandem fiel auf, dass die Grautöne langsam überhandnahmen. Vincenzo erklärte das neue Verbena-Plus-Paket, in dem Hausrats- und Lebensversicherung, sowie eine Gratis-Deckung bei Bruch von Smartphone-Gläsern zusammengeschnürt waren. Derweil bekamen die Wolken eine dunkle Basis und schienen von unten zusammenzuwachsen. Das Gespräch drehte sich um Sicherheit und als Vincenzo zu Kurt meinte, dass sie im Grunde ja beide von Berufs wegen Sicherheit schufen, verbot sich Kurt zu bemerken, dass ein Polizist den Schadensfall zu verhindern versucht, während der Versicherer damit geschäftet. Es hätte der Harmonie geschadet. Dann kam das erste Donnergrollen. Während alle an den Himmel schauten, fiel der Blick von Kurt über den Maschendrahtzaun. Der Nachbar hatte die Läden runtergelassen.

Um 17.58 Uhr wurde Regenbolz von einer kräftigen Böenwalze erfasst. Der Luftstoss war so stark, dass sich Baumkronen seitlich neigten und grünes Laub in den Himmel gewirbelt wurde, das nie mehr landen sollte. Dort, wo die Regenbolzer in ihren Gärten sassen, flogen die Servietten davon. Sonnenschirme und Sitzpolster wurden hastig verstaut, in den Stuben drehte man Licht und Radio an.

Vincenzo und Gaby hatten es nun eilig. Zwar hatten in ihren Storen einen Sensor, der sie in solchen Fällen einfahren lassen sollte, doch das Paar wollte angesichts des nahenden Unwetters Zuhause aktiv nach dem Rechten sehen. Und so waren sie weg, noch ehe man die Mövenpick- Glacé aus der Kühltruhe geholt hatte. Kurt beobachtete den Himmel. Langsam schob sich eine bedrohliche Wolkenfestung über Regenbolz. Mehrere kleine Wolken mit scharfen Rändern formten sich. Sie wirkten schwer und geladen – bereit, auf Regenbolz hinabzustürzen.

Dann krachten die ersten Geschosse vom Himmel. Zuerst schwere Tropfen, sie hämmerten auf die Giebeldächer im Dorfkern. Und auf die Flachdächer am Dorfrand. Bald wurde das Hämmern intensiver, aus den Regentropfen wurden Hagelkörner. So gross wie Murmeln. Manche Regenbolzer berichteten von Golf ballen. Der Guck! schrieb später HAGELKÖRNER SO GROSS WIE TENNISBÄLLE. Ungefähr eine Viertelstunde dauerte das unheimliche Unwetter, wie es die Regenbolzer noch nie erlebt hatten.

So schnell es auftauchte, so schnell war es wieder weg. Die Wolken verzogen sich und die Sonne warf einen schüchternen Lichtstreifen auf den Grashügel am Ostende des Dorfes, wo der alte Skilift stand. Langsam trauten sich die Dorfbewohner wieder aus ihren Stuben. Alarmanlagen von Autos, die nicht mehr rechtzeitig untergestellt werden konnten, heulten ein kollektives Klagelied. An der Grendelgasse hatte es das Dach eines Wintergartens eingeschlagen. Und am Kirchturm wehte ein weiss-rot gestreifter Fetzen, der sich als das Sonnensegel des Ehepaares Wutz vom Zweienweg 4 herausstellen sollte.

Im Hosensack von Kurt surrte es. Der Pager war zum Leben erwacht. Alarmstufe Alpha. Kurt wusste, was das bedeutete – die Bank. Sie war die einzige Infrastruktur, deren Sicherheitsanlage direkt mit dem automatischen Alarm-Auslösesystem (AAA) der Kantonspolizei verknüpft war. Das Signal ging von der Bank an die kantonale Zentrale und wurde von dort nach einer computerbasierten Analyse auf Echtheit auf den Pager von Kurt Karrer gesandt. Sofort legte Kurt die schusssichere Weste an, die griffbereit an der Garderobe hing, schwang sich in den Polizeiwagen vor seiner Garage, drehte die Sirene an und brauste los. Am Ende des Bödeliwegs hatte er bereits auf 70 Stundenkilometer beschleunigt, schwungvoll bog er auf die Landstrasse ein. Unweit des Nusshofs war er mit 120 Stundenkilometern unterwegs, als die unglückliche Katze auf die Strasse spazierte. Sie war sofort tot.

Kurt nahm den Kollateralschaden ohne grosse Regung hin, seine Gedanken waren beim bevorstehenden Einsatz. Er jagte seinen Dienstwagen weiter durch das Dorf, das seine Wunden des Unwetters leckte. Mit quietschenden Reifen kam der Polizeiwagen in sicherer Entfernung zur Bank zum Stehen. Kurt wusste genau, was zu tun war, oft hatte er diesen Fall in seinem Kopf durchgespielt: So nahe rangehen, dass man sich einen Überblick verschaffen konnte, jedoch flüchtenden Bankräubern nicht sofort in die Hände lief. Den Wagen quer stellen. Dann geduckt aussteigen, mit gezückter Waffe auf Höhe des Vorderrads in Deckung gehen und über die Kühlerhaube spähen.

Der weisse Vorhang hinter der grossen Fensterfront schien sich zu regen. Kurt forderte Verstärkung an, dann spähte er weiter auf die Bank. Er konnte keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens ausmachen, doch das hatte nichts zu bedeuten. Die Sirenen der herbeieilenden Kollegen kamen näher. Ohne seine Deckung zu verlassen, wies Kurt die Neuankömmlinge über Funk ein: Alarmstufe Alpha, vermutlich Bankraub, keine Einbruchspuren erkennbar, jedoch verdächtige Aktivität des weissen Vorhangs. Um 18.34 Uhr bildeten vier orange-weisse Polizeiwagen einen Halbkreis vor der Bank. Neun Polizisten waren in Stellung. 18 Augen starrten auf den Vorhang. Doch nichts geschah. Der Vorhang schien sich zu beruhigen.

Kurt war sich sicher: Die Ruhe war trügerisch. Er musste jetzt aktiv werden. Er war der erste am Schauplatz, er hatte den Lead. Er stellte sein Funkgerät auf die Aussensprechanlage seines Wagens und begann mit sicherer Stimme zu sprechen: «Die Polizei hat die Bank umstellt. Fliehen ist zwecklos. Ergeben Sie sich mit erhobenen Händen, verlassen Sie das Gebäude durch den Vordereingang, oder wir dringen ein.» Nichts geschah. Kurt wiederholte seine Aufforderung. Wieder nichts. Mit Handzeichen wies er zwei Kollegen an, ihm zu folgen, während die restlichen sechs Polizisten die Stellung halten sollen. Zu dritt bewegten sie sich aus ihrer Deckung, die Waffe mit zwei Händen vor sich gestreckt. Als sie den Vordereingang erreichten, spähte Kurt seitlich in die Bank. Er konnte nichts Verdächtiges erkennen.

Um 19.01 Uhr gab Kurt vorläufige Entwarnung. Der Filialleiter, der schon die längste Zeit aufgebracht hinter den Polizeiwagen hin und hergelaufen war, wurde vorgelassen. In enger Begleitung von Kurt und zwei weiteren Polizisten öffnete er die Eingangstür. Drinnen war alles normal. Das Foyer mit dem Multimat, der Schalter und das Tischchen mit der Zamioculcas und den Vorsorgebroschüren – alles ordentlich, so wie der Filialleiter seine Bank verlassen hatte.

Während Kurt den weissen Vorhang inspizierte, traf der Servicetechniker der Alarmanlage ein, der sich den Hergang im Detail erklären liess. Schliesslich meinte er leicht zerknirscht, dass es sich nur um einen Fehlalarm handeln könne (was wiederum bemerkenswert sei, denn die Anlage funktioniere in der Regel sehr zuverlässig). Die Polizisten nickten verständnisvoll. Vermutlich war das Unwetter Schuld. Kurt nahm den Befund mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Erleichterung spielte dabei nur eine Nebenrolle. Im Vordergrund stand Misstrauen. Konnte es sich um einen Eindringling gehandelt haben, der die Gunst der Stunde während des Unwetters genutzt hatte? Aber es gab keine Anzeichen. Und so mischte sich Frust zum Misstrauen. Er wäre bereit gewesen für seinen grossen Einsatz.

Gertrud Conzelmann begann den Tag wie immer: Sie goss Tee auf, setzte sich an das runde Tischchen in der Küche und überflog die Zeitung. Die Musiktherapeutin fühlte sich lebendig und kreativ in diesen Morgenstunden. Sie summte eine Melodie und atmete den Duft des Zeitungspapiers ein, der sich mit jenem des frischen Lavendeltees vermischte. Etwas fehlte. Myria kratzte nicht am Küchenfenster. Dabei tat sie das immer, wenn sie eine Sommernacht im Freien verbracht hatte. Wenn Gertrud sie dann durch das Küchenfenster reinliess, streifte Myria miauend an ihren Beinen, bis Gertrud Trockenfutter und Milch in die kleinen Porzellanschalen am Boden füllte. Selten musste sie nach der Katze mit dem weissen Fell und dem schwarzen Fleck auf dem rechten Auge rufen. Gertrud gehörte zu den Menschen, die Katzen ein soziales Gemüt attestierten und entschieden widersprachen, wenn man behauptete, dass sich deren Sozialität Menschen gegenüber bloss auf die Futtergemeinschaft beschränkte. Nein, Myria und sie waren mehr. Die Katze hatte längst den Mann in ihrem Leben ersetzt, den sie nie gefunden hatte. Seit sie Werni aufgegeben und die kleine Wohnung im Nusshof bezogen hatte, spielte kein Mann mehr eine Rolle in ihrem Leben. Auf dem Nusshof war sie frei. Sie konnte ungestört an ihren Musikexperimenten arbeiten, musizierte mit Klangschalen, Trommeln, Harfe und Flöte, ohne dass Nachbarn sich beschwerten. Auch ihren Kunden (sie redete nie von Patienten) schien die Abgeschiedenheit des Nusshofs gut zu tun. Es waren Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, Depressionen und Burnouts, die sich von Gertruds Klängen zurück ins Leben holen liessen. Sie liessen sich ermutigen, selber zu trommeln oder an der Harfe zu zupfen, etwas zu riskieren, ohne zu wissen, was dabei rauskam. Das brauchten sie, und Gertrud wusste es ihnen zu geben. Als sie Ihren Tee ausgetrunken und die Zeitung quergelesen hatte, beschloss sie nach Myria zu sehen.

Trotz des warmen Wetters wickelte sie sich ein Seidentuch um den Hals und trat auf die Landstrasse hinaus. Sie hatte keine Ahnung, wo sie zu suchen beginnen sollte, also spazierte sie einfach Richtung Dorf und rief immer wieder «Myria!» in die Äcker links und rechts der Landstrasse. Je näher sie dem Dorf kam, desto beunruhigter war sie. Und dann machte sie den grausamen Fund. Auf Höhe der Neubausiedlung lag ein totes Tier mitten auf dem dunklen Asphalt. Gertrud erkannte schon von Weitem, dass es Myria war. Wie in Trance hob sie den starren Körper auf. An den Ohren klebte getrocknetes Blut, die Zunge lugte zwischen den eingeschlagenen Zähnen hervor. Nur das Fell war fein wie immer. Sie konnte den Kloss in ihrem Hals nicht schlucken, die Trauer flutete tief aus ihrem Innern heraus. Gertrud weinte bitter und bald lief ihr Schleim aus Nase und Mund, der auf die tote Katze tropfte.

Sie nahm ihr Seidentuch und wickelte es um den leblosen Körper. Erst in ihrer kleinen Küche bei einer Tasse Tee konnte sie einen klaren Gedanken fassen. Sie würde für den Rest des Tages alle Therapiesitzungen absagen und sich darauf vorbereiten, Myria zeremoniell mit Klangschalenmusik im Garten zu begraben. Sie wusste, wie wichtig es war, abzuschliessen. Sie hatte einmal eine Kundin, deren Ehemann im Amazonasgebiet verschwunden und nie mehr gesehen worden war. Die Frau hatte ohne den Leichnam nie zur Ruhe kommen können. Gertruds Klänge hatten geholfen. Jetzt war sie selber die Therapiebedürftige. Als sie sich ins Musikzimmer begab und andächtig an der Harfe zupfte, während sie ein trauriges Lied summte, verspürte sie nur schwachen Trost.

In der Neubausiedlung, wo die Häuser Flachdächer hatten, stand Kurt Karrer in seinem Garten und sah sich die Verwüstung des Unwetters an. Dort, wo die Hagelgeschosse wie kleine Meteoriten eingeschlagen hatten, gab es kleine Krater im Rasen. Das Wasser im Schwimmbecken war getrübt, Laub und sogar ein Ast trieb darin. Carlas Gladiolen waren nicht mehr zu retten und der kleine Bambushain im anthrazitfarbenen Topf war zerfleddert. Nur etwas konnte sich Kurt nicht erklären: Der Rasenmähroboter war verschwunden. Er war aus seiner Garage weggefahren, doch nicht innerhalb des Rasenquadrats zu finden, das er frisch verlegt hatte. Es war ein Rätsel.

Nachdenklich begab sich Kurt in sein Arbeitszimmer, er musste den Rapportbericht zum Fehlalarm verfassen. Detailgetreu schrieb er nieder, wie der Alarm auf seinem Pager eingegangen war und er sofort gehandelt hatte. Auch die tote Katze musste erwähnt werden.

Als er fertig war, fuhr er auf die Landstrasse und suchte nach dem toten Tier. Er konnte es nicht finden. In der Neubausiedlung war ihm die Katze mit dem weissen Fell und dem schwarzen Fleck auf dem rechten Auge nie begegnet, vermutlich gehörte sie zum Nusshof. Also begab er sich zum Wohnhaus, wo er sich den Kopf an einem Klangmobile anschlug. Eine Klingel fand er keine. Ihm war unbehaglich zumute und sein Befinden wurde nicht besser, als die seltsame Künstlerin mit gerötetem Gesicht im Türrahmen erschien. Kurt vermutete, dass ihre kränkliche Erscheinung mit der toten Katze Zusammenhängen könnte und so drückte er sich mit Feingefühl und gleichzeitig klar aus. So wie er es in der Polizeischule gelernt hatte, als ein Psychologe einmal erklärte hatte, wie Schicksalsbotschaften an Angehörige übermittelt werden sollten. Es galt, formell zu bleiben und Empathie nur in geringem Masse zuzulassen. Angehörige mussten möglichst schnell über die Situation ins Bild gesetzt werden, auch wenn diese schrecklich war. Als er daher relativ stramm sagte, dass er am Vorabend «an einem Schauplatz in der Nähe in einen vermutlich tödlichen Zwischenfall mit einer Katze verwickelt gewesen war» und nun «nach dem Kadaver» sehen wolle, prallten seine Worte etwas gar heftig auf das geschwächte Gemüt seines Gegenübers. Gertrud Conzelmann jagte ihn zum Teufel.

Über die tote Katze konnte er also nichts mehr in Erfahrung bringen. Doch weil anzunehmen war, dass die Künstlerin sie gefunden und folglich auch entsorgt haben musste, entschied er, das Kapitel in seinem Rapport mit den Worten: «Der Kadaver wurde entsorgt» zu schliessen.

Und wieder begab er sich auf die Suche. Diesmal nach seinem verschwundenen Rasenmähroboter. Das Rasenquadrat brauchte er nicht weiter abzusuchen, der Rasenmäher konnte sich darin schlecht verirren. Doch nun fiel Kurt eine Unregelmässigkeit auf. Dort wo der Maschendraht des Nachbars endete und ein schmales Farnbeet die Grenze zwischen den Grundstücken zog, war eine Lücke. Eine, die vorher nicht dagewesen war, war sich Kurt sicher. Der Nachbar schaute schliesslich peinlich genau darauf, dass sein Reich durchgehend begrenzt war. Kurt schaute sich die Lücke mit detektivischem Instinkt an. Der Farn sah niedergemäht aus. Gleich dahinter zog sich ein Streifen von gleicher Breite quer durch den Rasen des Nachbarn, und dort, wo sein Zwergenland stand, ehe der Sonnenblumenacker begann – ein Gartenzwerg in Stücke zerschlagen!

Normalerweise traute sich Kurt nicht, ungefragt das Grundstück des Nachbars zu betreten. Doch jetzt war es ihm egal und er ging entschlossenen Schrittes zum kaputten Gartenzwerg. Konnte es sein? War sein Rasenmähroboter ausgebüxt und quer durch den Garten des Nachbars gefahren? Auch wenn es Kurt unerklärlich war, es musste so sein. Die Indizien waren eindeutig. Doch wie konnte der Rasenmähroboter die frisch verlegte Aussen- begrenzung überwinden? Und wo war er jetzt? Kurt fand keine Antworten und so blieb ihm nur eines: Er musste die Fährte aufnehmen.

Jenseits des Zwergenlands musste der Rasenmäher den Feldweg überquert haben. Seine Fährte verlor sich für einen kurzen Moment, doch Kurt fand sie im angrenzenden Acker wieder, da, wo die kümmerlichen Reste des abgeernteten Sonnenblumenfelds standen. Im Meer der ebenmässig abgeschnittenen Pflanzenschäfte gab es einen Streifen, in dem die braunen Stummel tiefer standen: 3.5 cm hoch. Kurt spähte ans Ende des Ackers. Zu seinem Erstaunen zog sich der Streifen durch das ganze Feld, dabei mussten die kräftigen, beinahe hölzernen Schäfte der Sonnenblumen einigen Widerstand geleistet haben. Doch die Spur liess keine Zweifel übrig: Sein Rasenmähroboter schien sich mühelos hindurchgefressen zu haben.

Dann hörte er Carla von Weitem rufen. Das Abendessen war bereit.

Inzwischen hatte sich Regenbolz vom Schrecken erholt, auch wenn das Unwetter nach wie vor überall Gesprächsthema war: im Dorfladen, am Stammtisch der Krone und vor allem auf der Bank, wo besorgte Kunden nach der Sicherheit fragten. Gertrud Conzelmann war weiterhin untröstlich. Dass der Polizist mit seiner Beamtenmanier aufgetaucht war, hatte ihr auch nicht geholfen. Immerhin wusste sie jetzt, wer Myria auf dem Gewissen hatte. Gertrud Conzelmann beschloss etwas zu tun, was sie schon länger nicht mehr getan hatte. Sie würde sich ins Dorf begeben und unters Volk mischen. Sie ging los, ohne genau zu wissen, was sie sich erhoffte. Sie wusste um ihren Ruf: Die seltsame Künstlerin, die am Dorfleben nicht teilhatte. Doch sie liess sich nicht beirren und setzte sich mitten an den beinahe voll besetzten Stammtisch der Krone, bestellte einen Fencheltee und bekam einen Pfefferminztee.

Allmählich kam ein Gespräch in Gang. Guido der Gärtner beklagte Schäden in der Baumschule wegen des Unwetters und Karl vom Sägewerk erzählte vom Strom, der just dann ausgefallen war, als er ein Rundholz in die Bandsäge eingespannt hatte. Boller, der Eigentümer einer Garage und eines Logistikunternehmens mit 13 stolzen Sattelschleppern, berichtete von Hagelschäden an den Occasionen, die er entlang der Landstrasse zum Verkauf anbot. Er liess aus zu erwähnen, dass er nur die wertarmen Wagen, die über 200.000 Kilometer auf dem Zähler hatten, draussen stehen gelassen hatte, als er das Unwetter nahen sah. Verkaufen liessen sie sich ohnehin schlecht, da kam der Hagel gerade recht. Die Schäden waren bereits bei der Verbena gemeldet.

Und dann klagte Gertrud ihr Leid. Zu ihrem Erstaunen wurde ihr zugehört. Das Mitleid hielt sich in Grenzen, eine tote Katze vermochte die Gemüter nicht allzu sehr zu rühren. Doch Gertrud war nun nicht mehr zu stoppen, mit tränenerstickter Stimme schimpfte sie über den Polizisten. Dann kehrte wieder Stille ein, die nicht mit Betroffenheit zu verwechseln war. Eher nüchtern meinte Guido, dass wohl am Ende auch das Unwetter schuld am Tod der Katze sei, Kurt Karrer müsse bestimmt in Eile gewesen sein, als er zur Bank gerufen wurde. Gertrud liess sich über den sonderbaren Einsatz bei der Bank aufklären und versuchte sich zu erinnern, ob sie eine Sirene gehört hatte. Doch vermutlich war sie an den Instrumenten gewesen und hatte von der Aussenwelt nichts mitbekommen.

Auf dem Heimweg kreisten ihre Gedanken. Sie hatte nun ein Bild der Geschehnisse: Offenbar hatte ein Unwetter gewütet, in der Bank war sogar ein Alarm losgegangen. Nur schien sie die einzige zu sein, die durch das Unwetter etwas zu beklagen hatte. Sie fühlte sich vom Schicksal ungerecht behandelt und als sie wieder in ihrer kleinen Küche sass, wandelte sich ihre Trauer in Wut um. Plötzlich wusste Gertrud, was zu tun war. Sie hatte zwar nichts gesehen, doch es war etwas geschehen. Sie nahm den Hörer zur Hand und wählte: 333 444.

Auf der Redaktion des Guck! herrschte Feierabendstimmung. Die meisten Redaktoren waren schon verschwunden und so war es ein Praktikant, der den Anruf entgegennahm. Was er hörte, klang zunächst wie wirres Geschwätz einer Spinnerin. Doch der Praktikant wusste: Hinhören kann sich trotzdem lohnen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Titelgeschichte mit einem seltsamen Anruf anfängt und nur deswegen ans Licht findet, weil ein Journalist geduldig zuhört und es versteht, die wesentlichen Fakten aus den redseligen Anrufern herauszubekommen. Dazu natürlich ein paar rührende Details. Je länger er der Anruferin zuhörte, desto mehr spürte er: Das war die Gelegenheit, seinen misslungenen Einstand beim Guck! zu korrigieren. Der Praktikant suchte im nationalen Strassengesetz nach dem Paragraphen, den er brauchte und baute dann seine Notizen zu einem stimmigen Stück zusammen. Der Chefredaktor würde Freude haben, das wusste er.

Am zweiten Tag nach dem Unwetter konnte der Filialleiter der Bank die Kunden wieder bedienen, ohne Sicherheitsbedenken ausräumen zu müssen. Der Dorfladen pries das Gemüse wieder im Freien an und das Sonnensegel des Ehepaars Wutz wehte nicht mehr am Kirchturm. Die Regenbolzer schenkten nun dem Wetterbericht besondere Aufmerksamkeit. Viele hörten stündlich Radio und gaben das Gehörte weiter, für den Fall, dass es jemand verpasst haben könnte. «Er will Gewitter am Abend», tuschelte es einmal durchs Dorf (es war immer ein Maskulinum, der das Wetter «wollte»). Garteninventar und Autos wurden sofort untergestellt und auch nicht hervorgeholt, als sich herausstellte, dass «er» sich getäuscht hatte. In den Tagen nach dem Unwetter wollte trotz Gewitterrisiko nicht ein einziger Tropfen auf Regenbolz landen.

Noch selten hatte Vincenzo Blaui so viel zu tun. Das Unwetter kam seine Verbena teuer zu stehen, viele Regenbolzer waren seine Kunden. Und alle hatten sie etwas zu beklagen. Doch als er sich eine Kaffeepause gönnte und dabei wie gewöhnlich den Guck! überflog, begriff er, dass es für seinen Schwager noch wesentlich ungemütlicher werden würde. Der hatte es nämlich auf die Frontseite der Zeitung geschafft: In einem kleinen Viereck prangte sein Gesicht. Darüber zeigte ein grösseres Bild die seltsame Künstlerin vom Nusshof. Mit verschränkten Armen stand sie auf der Landstrasse vor ihrem Haus und blickte traurig aber gefasst in die Kamera. Der Titel war in roten Lettern geschrieben:

HIER MUSSTE DIE UNSCHULDIGE KATZE STERBEN.

Und darunter, diesmal in gelben Lettern, schwarz umrandet:

WEGEN DEM RASERBULLEN.

Von RASERBULLE zum Kästchen mit Kurt Karrers Antlitz war ein dicker schwarzer Pfeil gezeichnet. Vincenzo begann zu lesen.

Gertrud Conzelmann ist untröstlich. Am Sonntagmorgen hatte sie ihre geliebte Katze Myria noch auf dem Schoss – am Abend war sie tot. Zuvor hatte ein Unwetter das Dorf Regenbolz heimgesucht (Der Guck! berichtete), doch das hatte nur bedingt mit Myrias Tod zu tun. Laut Conzelmann starb ihre Katze, weil ein Polizist während eines unnötigen Einsatzes jegliche Vorsicht vermissen liess.

Doch alles der Reihe nach. Gegen 18 Uhr ging bei der örtlichen Polizeistelle ein Notruf ein, weil die Alarmanlage der Bankfiliale losgegangen war. In der Folge rast der diensthabende Polizist K.K. zum Ort des Geschehens. Unweit des Nusshofs hat er seinen Dienstwagen nicht mehr unter Kontrolle – er kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Katze mit dem weissen Fell und dem schwarzen Fleck auf dem rechten Auge über die Landstrasse spazieren will. Myria ist sofort tot. Doch der Polizist rast rücksichtslos weiter. Nur um an der Bank festzustellen: Fehlalarm. Das Unwetter mit Hagelkörnern in der Grösse von Tennisbällen musste den Alarm ausgelöst haben.