12,99 €

Mehr erfahren.

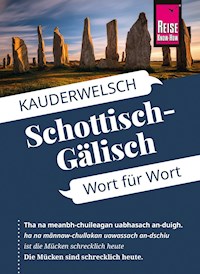

- Herausgeber: Reise Know-How Verlag Peter Rump

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Kauderwelsch

- Sprache: Deutsch

In neuer Aufmachung und inhaltlich aktualisiert vermittelt der Kauderwelsch-Sprachführer Schottisch-Gälisch wie kein anderer Selbstlernkurs die Grundlagen dieser mythisch anmutenden Sprache. Spätestens bei einem Besuch der Pubs in Schottlands Norden verfällt man irgendwann ihrer Schönheit, der hier in melancholischen Liedern nur allzu gern gehuldigt wird. Nach dem bewährten Kauderwelsch-Prinzip werden gängige Redewendungen neben einer sinngemäßen Übersetzung auch Wort für Wort übersetzt. So erwerben Anfänger und Einsteiger ein natürliches Sprachverständnis, einzelne Wörter lassen sich unkompliziert austauschen und Phrasen situationsbezogen anpassen. Das Buch vermittelt unterhaltsame Fakten zur Sprache und stimmt auf landestypische Besonderheiten ein. Die Texte wurden für diese Auflage grundlegend aktualisiert, so dass die Vokabeln den heutigen Reisealltag, gesellschaftlich relevante Themen und aktuelle Freizeitaktivitäten abdecken. Selbstverständlich wird auch die Grammatik kurz und verständlich erklärt, soweit es für das alltägliche Sprechen notwendig ist. Die eingebundenen QR-Codes verbinden das Buch mit Online-Aussprachebeispielen. Kauderwelsch-Sprachführer sind daher auch ergänzend zu Sprachkursen wertvolle Begleiter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

So funktioniert das

Kauderwelsch-Prinzip

1.

Die zusätzliche Wort-für-Wort-Übersetzung verdeutlicht die fremde Satzstruktur. Grüne Hinterlegungen zeigen Lücken zum Einsetzen von Wörtern bzw. Alternativen zum Auswählen an.

Fremdsprache

Tha mi a’ lorg …

Lautschrift

ha mi a lorrek …

Wort-für-Wort

ist ich bei Suchen …

Übersetzung

Ich suche …

2.

Dies erleichtert anschließend das Einfügen der gewünschten Wörter in die Sätze.

leabhar (m)*

ljo’or

Buch

briogais (w)

brikisch

Hose

brògan (w)

brookan

Schuhe

geansaidh (m)

genssi

Pullover

*In Klammern ist das Geschlecht des Wortes angegeben.

Die Wörterlisten am Ende des Buches enthalten noch mehr Wörter, die man beliebig austauschen kann.

Inhalt

Vorwort

Top 5: Typisch Schottisch

Über die Sprache

Hinweise zur Benutzung

Schottisch-Gälisch lernen

Aussprache, Lautschrift, Betonung

Nomen

Der, die, das – Dieses und Jenes

Adjektive

Personalpronomen

Das Verb „bi“ (sein)

Die Verlaufsform

Das Verb „is“ (sein)

Regelmäßige Verben und Zeiten

Unregelmäßige Verben

Von Fall zu Fall – die Beugung

Adverbien

Steigern und Vergleichen

Präpositionen

Besitzanzeigende Fürwörter

Haben und Besitzen

Müssen, Wollen, Können, Dürfen, Sollen

Fragen mit Fragewörtern

Konjunktionen

Zahlen und Zählen

Zeit und Datum

Schottisch-Gälisch sprechen

Wörter, die weiterhelfen

Land und Leute verstehen: Kurz-Knigge

Schottisch-gälische Namen und Anrede

Begrüßen und Verabschieden

Das erste Gespräch

Bitten, Danken, Wünschen

Das Wetter

Zu Gast sein

Unterwegs

Über Stock und Stein

Übernachten

Einkaufen

Essen und Trinken

Musik

Flirt und Liebe

Bank und Geld

Post

Telefon und Internet

Fotografieren

Krank sein

Schimpfen und Fluchen

Wörterbuch

Deutsch – Schottisch-Gälisch

Schottisch-Gälisch – Deutsch

Literaturhinweise

Der Autor

Auf einen Blick

Schottisch-Gälisch

Schottisch-Gälisch ist eine von sechs keltischen Sprachen, von denen vier heute noch gesprochen werden (mit Irisch-Gälisch, Bretonisch und Walisisch). Das schottisch-gälische Sprachgebiet ist orange eingezeichnet.

790Inseln

gehören zu Schottland, von denen ca. 130 von Menschen bewohnt sind. Die Äußeren Hebriden bilden den Kern des heutigen Sprachgebiets.

über90Laute

Gälisch nutzt nur 18 Buchstaben, kann damit aber mehr als 90 Laute darstellen – mehr als jede andere Sprache in Europa.

1,5%

der Schotten sprechen Gälisch. Das sind ca. 60.000 Sprecher.

Vorwort

Schottlandtouristen kennen das: Je weiter man in das Hochland vorstößt, umso mehr häufen sich anscheinend unaussprechbare Ortsnamen, plötzlich werden Ortsschilder zweisprachig, und spätestens bei einem Besuch im Pub wird man möglicherweise eines dieser melancholisch-schönen Lieder in einer sonderbar fremd klingenden Sprache hören.

Mit diesem Kauderwelsch-Band halten Sie den ersten jemals auf Deutsch erschienenen Sprachführer für Schottisch-Gälisch in der Hand. Schottisch-Gälisch ist keine mythische Druidensprache, die aus den Nebeln der keltischen Anderwelt herüberweht, sondern eine täglich gesprochene, lebendige Sprache, deren Ausdrucksweise manchmal handfest, oft überraschend und nicht zuletzt wunderbar poetisch ist.

Jetzt können Sie auf Entdeckungsreise gehen. Erschließen Sie sich die gälische Kultur der Äußeren Hebriden, sprechen Sie die Einheimischen in ihrer eigenen Sprache an. Oder lehnen Sie sich zu Hause im Sessel zurück, lauschen Sie gälischer Musik und versuchen einige der Worte zu entdecken und zu verstehen.

Suas leis a’ Gàidhlig!

Viel Spaß dabei!

Michael Klevenhaus

Top 5

Typisch Schottisch

Wetter

Das Wetter ist ein wichtiges Gesprächsthema. Keine Unterhaltung kommt ohne einen Kommentar zur Wetterlage aus.

Musik

Musik ist aus dem Alltagsleben der Gälen nicht wegzudenken. Sollten Sie ein Plakat oder einen Hinweis in der Zeitung mit der Ankündigung „cèilidh” sehen, gehen Sie auf jeden Fall hin. Möglicherweise bekommen Sie ein Mikro in die Hand gedrückt mit der Bitte, ein Lied vorzutragen.

Geld

Schotten sind übrigens mitnichten geizig. Es wird aber durchaus darauf geachtet, dass Freigiebigkeit keine Einbahnstraße ist. Wenn Sie im Pub zu einer Runde eingeladen sind, achten Sie darauf, dann auch mal eine Runde zu schmeißen!

Monster

562 große Süßwasser-Lochs gibt es in Schottland. Alle werden von Monstern bewohnt. Die berühmtesten sind Niseag[Nischak] (Nessie) in Loch Nis und Mòrag[Moorak] in Loch Mòr.

Sonntag

Der Sonntag ist heilig. Auf den Hebriden und Skye ist die Freikirche sehr stark vertreten. Sonntags ruht dann das öffentliche Leben komplett: Geschäfte und Tankstellen haben geschlossen, Fähren verkehren nicht. Sport, Wandern, Fischen und ähnliche Freizeitaktivitäten sind sonntags nicht gern gesehen. Respektieren Sie bitte diese Sonntagsruhe. Auch wenn Sie selbst nicht religiös sind, lohnt es sich, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Sie werden wunderbare Musik hören und können sich im Anschluss sicherlich mit jemandem auf Gälisch unterhalten.

Über die Sprache

Schottisch-Gälisch ist aus dem Irisch-Gälischen hervorgegangen. Im 5. Jahrhundert begann die Einwanderung der nordirischen Skoten in die heutige Gegend Argyll (= Earra-Ghaidheal, Küste der Gälen) in Schottland. Das dort gegründete Reich Dalriada expandierte rasch und schloss sich bald mit den piktischen Herrschaftsgebieten zusammen. Bis zum 12. Jahrhundert war Gälisch die gemeinsame Sprache Irlands und des Königreiches Alba in Schottland. Durch die räumliche Trennung der beiden Sprachgebiete entwickelte sich nach und nach das Schottisch-Gälische. Erste schriftliche Zeugnisse hierfür finden wir im Book of Deer und im Book of the Dean of Lismore, Sammlungen handschriftlicher Texte aus dem 17. Jahrhundert.

Als im Jahre 1746 nach der Schlacht von Culloden die englische Besatzungsmacht alles typisch Schottische unterdrückte, wurde auch das Gälische systematisch unterbunden, Englisch wurde die dominante Sprache der Oberschicht. Noch bis in die 1970er Jahre wurden Schulkinder bestraft, wenn sie in der Schule Gälisch sprachen, und so wundert es nicht, dass die Zahl der Gälischsprecher bis 1971 auf knapp 100.000 gefallen war.

Wurde Gälisch bis ins 19. Jahrhundert in den gesamten Highlands verstanden, so erstreckt sich das Verbreitungsgebiet heute hauptsächlich auf die Äußeren Hebriden am Westrand Schottlands. Weiterhin wird Gälisch an der Nord- und Westküste Schottlands sowie auf der Insel Skye, wo sich auch das gälische College Sabhal Mòr Ostaig befindet, vereinzelt gesprochen. Im Westen Glasgows, wo der Gaelic Book Council beheimatet ist, gibt es eine mehrere tausend Sprecher große Gälischgemeinde. Radio nan Gàidheal ist der Radiokanal der BBC, der die gälischsprachige Gemeinschaft zusammenhält. In Glasgow wurde vor einigen Jahren auch die erste rein gälischsprachige Grundschule eröffnet, seitdem sind in Inverness und Edinburgh und einigen anderen Städten des Landes weitere hinzugekommen. In vielen Grundschulen im Lande gibt es mittlerweile gälische Unterrichtszweige. Laut dem letzten Zensus ist die Zahl der Sprecher auf mittlerweile unter 60.000 gefallen. Obwohl Gälisch mittlerweile den Status einer offiziellen Sprache Schottlands hat, der gälische Fernsehsender BBC ALBA Wirklichkeit geworden ist und die gälische Sprache einen überwiegend positiven Ruf im Land genießt, sinkt die Zahl der Sprecher weiter. Diese machen nur noch etwa 1,5 % der Bevölkerung Schottlands aus.

Schottland bildet heute mit England, Wales und Nordirland das Vereinigte Königreich. Seit 1997 besitzen die Schotten wieder ein eigenes Parlament und eine eigene Landesregierung, die für innenpolitische Belange zuständig ist.

Schottisch-Gälisch ist eine nach wie vor lebendige Sprache, die ständig neue Wörter bildet. So zum Beispiel eadar-lìon („Internetz“) für „Internet“ und post-dealain („Strom-“ oder „Blitzpost“) für „E-Mail“, oder buaidh an taigh-ghlainne („Effekt des Glashauses”) für „Treibhauseffekt”. Diese werden aber oft von Muttersprachlern nicht verstanden. Englische Begriffe und die wortwörtliche Übersetzung ganzer englischer idiomatischer Ausdrücke ins Gälische greifen massiv in die Struktur der Sprache ein und verdrängen die ursprünglichen Begriffe. Dies missfällt vielen Muttersprachlern, ohne dass sich viel dagegen machen lässt.

2003 wurde Bòrd na Gàidhlig ins Leben gerufen, eine Behörde, die die Bemühungen zum Erhalt der Sprache stärken soll. Rein rechtlich haben die Gälen zwar den geforderten politisch „sicheren Status“ ihrer Sprache erreicht. Ob der sich aber immer durchsetzen lässt, steht auf einem anderem Blatt. Hierbei gilt es immer wieder, politischen Widerstand im Lande zu überwinden. Schon das Aufstellen von zweisprachigen Ortsschildern kann zu erbitterten Auseinandersetzungen führen, ob der Aufwand zur Erhaltung des Gälischen nicht ein zu teurer Anachronismus ist.

Hinweise zur Benutzung

Schottisch-Gälisch lernen

Der erste Teil zeigt, wie Schottisch-Gälisch „funktioniert” und liefert das Handwerkszeug, um eigene gälische Sätze zu sprechen. Sollten Sie zu den Menschen gehören, die lieber einen Bogen um das Thema Grammatik machen: Keine Sorge! Die wichtigsten Regeln werden auch für Laien verständlich erklärt und mit praktischen Beispielen veranschaulicht. Die Wort-für-Wort-Übersetzung (siehe S.1) hilft dabei, den Satzbau nachzuvollziehen und selbst anzuwenden.

Schottisch-Gälisch sprechen

Im zweiten Teil dreht sich alles ums Sprechen. Für alle möglichen Lebenslagen auf Reisen gibt es Beispiele, in die man nur noch das passende Wort einsetzen muss. Praktische Tipps und Infos zum Reiseland erleichtern das Ankommen. Trauen Sie sich und versuchen Sie Ihre ersten Schritte in der Fremdsprache! Sie zeigen damit Interesse und Respekt – und schon ist das Eis gebrochen, auch wenn man mal einen Fehler macht. Sie werden völlig andere Dinge erleben als „sprachlose” Reisende, und Sie werden feststellen: Sprache öffnet Türen und Herzen.

Den ersten Schritt dazu haben Sie mit diesem Buch bereits in der Hand. Übrigens: In Gesprächen werden kleine Sprachkenntnisse größer!

Am Ende des Buches finden Sie ein Wörterbuch zum Nachschlagen in beiden Richtungen. Die Umschlagklappen geben einen Überblick der wichtigsten Sätze.

Schottisch-Gälisch lernen

Aussprache, Lautschrift, Betonung

Nomen

Der, die, das – Dieses und Jenes

Adjektive

Personalpronomen

Das Verb „bi“ (sein)

Die Verlaufsform

Das Verb „is“ (sein)

Regelmäßige Verben und Zeiten

Unregelmäßige Verben

Von Fall zu Fall – die Beugung

Adverbien

Steigern und Vergleichen

Präpositionen

Besitzanzeigende Fürwörter

Haben und Besitzen

Müssen, Wollen, Können, Dürfen, Sollen

Fragen mit Fragewörtern

Konjunktionen

Zahlen und Zählen

Zeit und Datum

Gälisch ist eine in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Sprache. Sie werden in diesem Abschnitt unter anderem mit folgenden Dingen Bekanntschaft machen:

Lenierung: Wörter verändern sich, abhängig von ihrer lautlichen Umgebung und grammatikalischen Bedingungen. Das kennen wir aus dem Deutschen auch: Das „ch” klingt in „ach” (mit dunklem Vokal) anders als in „ich” (mit hellem Vokal). Im Gälischen ist es etwas komplizierter. Man bekommt aber bald ein Gefühl dafür (siehe S. 16).

Verben: Es gibt nur zehn unregelmäßige Verben, diese sind aber dafür richtig unregelmäßig. Und es sind ausgerechnet die am meisten gebrauchten Verben (siehe S. 42).

Es gibt im Gälischen kein Wort für „Ja“ und „Nein“. Zum Antworten nimmt man die bejahte oder verneinte Form des Verbs (siehe S. 29).

Aussprache, Lautschrift, Betonung

Um es gleich vorweg zu sagen: Die Aussprache des Gälischen ist sehr komplex und erscheint am Anfang unlernbar. Aber Sie werden sehen, dass Sie einen großen Vorteil haben: Wer Deutsch aussprechen kann, der hat mit der gälischen Aussprache viel weniger Probleme als andere. Das ist doch schön, oder? Also los geht’s!

Das gälische Alphabet besteht nur aus den folgenden Buchstaben: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u. Schottisch-Gälisch benutzt also lediglich 18 Buchstaben des lateinischen Alphabets, ist jedoch in der Lage, damit über 90 Laute darzustellen. Um die exakte Zahl streiten sich die Gelehrten, auf jeden Fall ist keine andere europäische Sprache in der Lage, kreativer mit Buchstaben umzugehen. Ein schottischer Gelehrter hat es einmal so ausgedrückt: Die Buchstaben des Gälischen führen einen permanenten Krieg gegeneinander, aber sie kämpfen nach festen Regeln. Also nicht verzagen, die wichtigsten Ausspracheregeln werden hier kurz erklärt. Um alle zu lernen, braucht es ein paar Jahre und geduldige Gälen, die bereit sind, Ihre Versuche zu ertragen und zu korrigieren.

Vokale

Die Vokale (Selbstlaute) können lang oder kurz ausgesprochen werden. Lang bedeutet wirklich sehr lang, mindestens doppelt so lang wie im Deutschen, und je nachdem, ob ein Wort lang oder kurz gesprochen wird, hat es eine andere Bedeutung.

Lange Vokale werden im Schottisch-Gälischen durch einen Akzent markiert (à, è, ì, ò, ù). In der Lautschrift werden sie doppelt geschrieben: aa, ee, ii, oo, uu. Es gibt aber eine Ausnahme: Die Präposition à (aus). Diese wird kurz gesprochen.

Zwielaute und Dreilaut (Diphthonge und Triphthong)

Für den Laut ao / aoi versucht man, ein „ö“ zu sprechen und beginnt dabei zu lächeln. Das sieht dämlich aus, funktioniert aber.

Es würde hier den Rahmen sprengen, alle Vokalkombinationen aufzuführen. Im Zweifel orientieren Sie sich an der Lautschrift. Mit der Zeit werden Sie lernen, jeden Laut richtig auszuspechen, denn das System ist zwar komplex, aber regelmäßig.

Konsonanten

Die Konsonanten (Mitlaute) werden in ihrer Aussprache davon beeinflusst, ob sie von hellen (e, i) oder dunklen Vokalen (a, o, u) umgeben sind. Das h kennzeichnet fast immer Lenierung und kommt außer in einigen Lehnwörtern nicht alleine vor.

in heller Umgebung (e, i)

in dunkler Umgebung (a, o, u)

b

„b“ wie in „bis“ beinnbäin Berg

„p“ wie „Papier“ AlbaAllepa Schottland

d

„dsch“ wie in „Dschungel“ deargdschärrak rot

„t“ wie in „Ton“ trìtrii drei

f

„f“ wie in „Feder“ fearfär Mann

„f“ wie in „Futter“ fuarfuar kalt

g

„g“ wie in „Igel“ gillegilje Junge

„k“ wie in „Akademie“ agamakam bei mir

l

„l“ wie in „Bielefeld“ Ìleiile Islay

„l“ wie in „Lust“ luathlua (schnell)

ll

etwa wie „li“ in „Familie“ coillekoilje Wald

wie „ll“ in „Ulla“ seallschaull Schau!

m

„m“ wie in „impfen“ mìlemiile tausend

„m“ wie in „Mutter“ muilemule Mull

n

„n“ wie in „nein“ nigheanni’en Mädchen

„n“ wie in „nein“ nàdarnaater Natur

nn

langes „ien“ wie in „Dienstag“ sinnschiin wir

wie „aun“ in „Sauna“ anntaaunta in ihnen

p

„p“ wie in „Peter“ pianpian Schmerzen

„p“ wie in „Papier“ pathadhpa’agh Durst

r

wie engl. „th“ in „this“ a’ fuireacha futhach wohnen (Lautschrift: th)

gerolltes „r“ wie im Bairischen aranaran Brot

rr

sehr stark gerolltes „r“ nàdurrachnaaterrach natürlich

–

s

wie „sch“ in „Schule“ seòladhschoolagh Adresse

wie „ss“ in „Kuss“ Sasainnssassain England

t

wie „tsch“ in „klatschen“ teinetschänne Feuer

wie „t“ in „Tal“ tuathtua Norden

Vorbehauchung (Präaspiration)

Die Konsonanten p, t und c ändern im Wortinneren und am Wortende ihre Aussprache. Vor dem Konsonanten wird ein Hauchlaut hinzugefügt, der im Deutschen ungefähr dem Laut „ch“ entspricht. Auch hier hängt die Aussprache von einer hellen oder dunklen Umgebung ab. Ansonsten bleibt die Aussprache von p, t und c unabhängig davon auch noch erhalten.

in heller Umgebung (e, i)

in dunkler Umgebung (a, o, u)

p

wie „ch + p“ in „ich passe“ snèipsneechp Rübe

wie „ch + p“ in „Wachposten“ cupakuchpa Tasse

t

wie „chtsch in „Lichtschimmer“ litirlichtschith Brief

wie „cht“ in „Achtung“ catkacht Katze

c

wie „chk“ in „Mönchkutte“ trictrichk oft

wie „chk“ in „ach Karl“ acaachka bei ihnen

Lautkombinationen

Anlautveränderung (Lenierung)

Schottisch-Gälisch ist in der Lage, auch den Wortanfang zu verändern, indem Anfangsbuchstaben (nur bei Konsonanten) ein h nachgestellt wird. Sobald diese Kombination irgendwo auftaucht, spricht man von Lenierung: Die Aussprache wird weicher. Der Buchstabe h kann nie alleine vorkommen, er zeigt immer eine Lenierung an! Im Deutschen haben wir einen der Lenierung vergleichbaren Vorgang, wir denken nur nicht darüber nach. So wird c + h anders ausgesprochen als c, und außerdem unterschiedlich nach dunklem („Nacht“) oder hellem Vokal („nicht“). Das gleiche galt für p + h in den Zeiten der „Photographie“.

Konsonanten können leniert werden: b, c, d, f, g, m, p, s, t. Das Ergebnis ist dann: bh, ch, dh, fh, gh, mh, ph, sh, th. Diese lenierten Konsonanten kommen nicht nur an Wortanfängen, sondern auch im Wortinneren und am Wortende vor. Je nach ihrer Position im Wort und ihrer lautlichen Umgebung werden sie unterschiedlich ausgesprochen. Am Wortanfang werden die lenierten Konsonanten wie folgt ausgesprochen:

Einzige Ausnahme: thu (du) wird immer wie „u“ ausgesprochen!

in heller Umgebung (e, i)

in dunkler Umgebung (a, o, u)

ch

„ch“ wie in „Nichte“ mo cheilemo cheele mein Partner

„ch“ wie in „Nacht“ mo chàrmo chaar mein Auto

dh

„j“ wie in „jippie!“ dhijii von ihr

geriebenes „g“ wie in (berlinerisch:) „Wagen“ a dhàa ghaa zwei

gh

„j“ wie in „jeder“ mo ghillemo jilje mein Junge

geriebener „g“-Laut wie bei dh ghabh mighaaw mi ich nahm

Die Laute dh und gh in dunkler Vokal-Umgebung (a, o, u) sind für Deutsche schwierig auszusprechen, da sie in unserer Sprache nicht vorkommen. Hier eine kleine Hilfe, wie man den Laut bilden kann: Sagen Sie laut „Gaaaaaa“. Sprechen Sie zwischen dem „g“ und dem „a“ ein „h“. Hierdurch wird das „g“ weicher. Lassen Sie nun das „a“ weg. In der Lautschrift wird die Kombination dh bzw. gh in dunkler Umgebung als gh wiedergegeben.

In der Grammatik wird auf die Lenierung jeweils hingewiesen. Wörter, die Lenierung auslösen, sind mit einem ° gekennzeichnet. Hier nur die wichtigsten Faustregeln:

Weibliche Nomen lenieren das folgende zugehörige Adjektiv im Nominativ und Dativ.

Männliche Nomen lenieren das folgende zugehörige Adjektiv im Genitiv und Dativ.

Der bestimmte Artikel leniert das männliche Nomen im Genitiv und Dativ, das weibliche Nomen im Nominativ und Dativ.

Vorangestellte Adjektive lenieren das nachfolgende dazugehörige Hauptwort.

Das Verb in der einfachen Vergangenheit leniert seinen ersten Buchstaben.

Die Zahlen aon- (1) und dà- (2) lenieren das folgende Wort (siehe auch „Zahlen“).

Die Regeln sind leider sehr komplex. Lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, und versuchen Sie nicht gleich, alles auswendig zu lernen. Sollten Sie sich bei der Anlautveränderung unsicher sein, lassen Sie sie weg. Sie werden im Zweifel auch so verstanden.

Vokalharmonie: hell zu hell und dunkel zu dunkel

Im Schottisch-Gälischen gibt es, wie bereits beschrieben, helle und dunkle Konsonanten, das heißt, dass ihnen entweder helle bzw. dunkle Vokale voranstehen bzw. folgen. Da ein Konsonant nicht hell und dunkel zugleich sein kann, wird er entweder nur von hellen oder nur von dunklen Vokalen umgeben. Im Gälischen heißt diese Rechtschreibregel caol ri caol is leathann ri leathann (schmal zu schmal und breit zu breit), also „hell zu hell und dunkel zu dunkel“. Bis auf wenige Ausnahmen gilt diese Vokalharmonie grundsätzlich. Zwei Beispiele:

cupa Tasse

das u und das a sind beide dunkel

sùilean Augen

das l ist von hellen Vokalen umgeben

Das sieht dann bei Lehnwörtern ganz lustig aus und hilft außerdem, das Lautsystem zu verstehen.

seòclaid

schochklitsch

Schokolade

manaidsear

manädscher

Manager

Verstanden? – Bhundairbeàr! (Wunderbar!)

Nicht? Dann erstmal einen trinken und die Nerven beruhigen.

Helle und dunkle Silben

Sehr oft werden hier Sie die Begriffe „helle / dunkle Silbe“ bzw. „helle / dunkle Endung“ lesen. Wenn der letzte Vokal der letzten Silbe hell ist, spricht man von einer hell endenden Silbe:

ceithir

kehith

vier

Wenn der letzte Vokal der letzten Silbe dunkel ist, spricht man von einer dunkel endenden Silbe:

beul

bial

Mund

Apostroph

Der Apostroph zeigt an, dass ein Buchstabe ausgelassen wurde oder entfällt. Das sieht man z. B. beim weiblichen Artikel a’ (die), der eine Kürzung von an darstellt. Häufig wird auch das Bindewort agusages (und) in einer Aufzählung zu ’s gekürzt. Auch die Vorsilbe ag wird bei Verbalnomen zu a’ gekürzt, wenn diese mit einem Konsonanten beginnen.

Rechtschreibreform

Seit Anfang der 1980er Jahre gilt im Schottisch-Gälischen eine neue Rechtschreibung, die mit ähnlichen Problemen kämpft wie die deutsche. Das heißt, bis auf Schulen und Hochschulen halten sich nicht alle daran, manche nur manchmal, und einige immer oder grundsätzlich überhaupt nicht. Dieser Kauderwelsch-Band richtet sich im Großen und Ganzen nach der neuen Rechtschreibung.

Betonung

Schottisch-gälische Wörter werden fast immer auf der ersten Silbe betont. Auf die wenigen Ausnahmen in diesem Band wird besonders hingewiesen. Und jetzt kann es losgehen!

Ceud mìle fàilte don Ghàidhlig!

kiat miile faaltsche don Ghaalik

hundert tausend Gruß zu-dem° Gälisch-3

Herzlich Willkommen beim Gälischen!

Nomen

Nomen (Hauptwörter, Substantive) können männlich oder weiblich sein. Sächliche Nomen gibt es nicht. In den Wörterlisten werden männliche Nomen durch „(m)“ und weibliche durch „(w)“ gekennzeichnet. Männliche Nomen enden auf dunkle Silben (a, o, u), weibliche Nomen enden auf helle Silben (e, i). Dies trifft auf ungefähr 80 % der gälischen Nomen zu.

Es gibt folgende Ausnahmen: Das biologische Geschlecht bestimmt oft das grammatische, so ist z. B. athair (Vater) und bràthair (Bruder) männlich, und bean (Frau) weiblich. Die Verkleinerungsformen -ag / -achd sind immer weiblich, obwohl sie dunkel enden. Dann bleibt der Rest der Unregelmäßigen, den man einfach lernen muss. Aber machen sie sich keinen Stress. Jeder weiß, dass das schwer ist, und man wird Ihnen verzeihen, wenn hier etwas durcheinander läuft.

Mehrzahl

Die Mehrzahl aller Nomen bildet man wie folgt: Ist der letzte Vokal in der letzten Silbe ein dunkler Vokal, wird die Endung -an angehängt.

eilean

ällan

Insel

eileanan

ällanen

Inseln

Ist der letzte Vokal in der letzten Silbe ein heller Vokal, wird die Endung -ean angehängt. An der Aussprache ändert sich dadurch jedoch nichts.

taigh

tai

Haus

taighean

tähen

Häuser

Diese Regel trifft ebenfalls auf ca 80 % aller Nomen zu.

Viele Nomen, die auf -an oder -ach enden, hellen die letzte Silbe auf, um die Mehrzahl zu bilden. Es wird also ein -i- nach dem letzten (dunklen) Vokal der letzten Silbe eingefügt.

bodach

botach

Greis

bodaich

botich

Greise

òran

ooran

Lied

òrain

ooren

Lieder

Viele einsilbige Nomen tauschen ihre Vokale vollständig aus, um die Mehrzahl zu bilden.

bòrd

boorschd

Tisch

bùird

buurschd

Tische

ceann

keaun

Kopf

cinn

kiin

Köpfe

Nomen (und ebenso Adjektive) werden im Schottisch-Gälischen gebeugt (mehr dazu im Kapitel „Von Fall zu Fall: Die Beugung“).

Der, die, das – Dieses und Jenes

Im Schottisch-Gälischen gibt es nur den bestimmten Artikel an. Er entspricht dem deutschen „der“, „die“ oder „das“. Einen unbestimmten Artikel („ein, eine“) gibt es nicht.

Der, die, das

taigh

tai

Haus, ein Haus (unbestimmt)

an taigh

an tai

das Haus (bestimmt)

Je nach grammatischem Geschlecht und Fall des Wortes und dessen Anfangsbuchstaben verändert sich allerdings auch die Form des Artikels. Weibliche Nomen werden durch den Artikel leniert.

Dieses und Jenes

Die Demonstrativpronomen (hinweisenden Fürwörter) seoscho (diese, -r, -s) sowie sinschinn (jene, -r, -s) stehen nach dem Nomen. Sie lauten für männliche und weibliche Nomen gleich. Das Nomen steht mit Artikel. Etwas, das weiter weg ist, wird mit udut (jene, -r, -s dort) bezeichnet.

am fear seo

a’ bhean sin

am fär scho

a wän schinn

der Mann dieser

die Frau jene

dieser Mann

diese Frau

am balach ud

am ballach ut

der Junge jener-dort

jener Junge dort

Adjektive

Die Adjektive (Eigenschaftswörter) werden dem Nomen, auf das sie sich beziehen, meistens nachgestellt. Bei weiblichen Nomen werden die zugehörigen Adjektive – wenn möglich – leniert. Das Adjektiv macht alle Fallbeugungen des Nomens mit (siehe auch Kapitel „Von Fall zu Fall – Die Beugung“).

am balach beag

an nighean bheag

am ballach bäk

an ni’en wäk

der Junge klein

das Mädchen° klein

der kleine Junge

das kleine Mädchen

Es gibt einige Adjektive, die dem Nomen vorangestellt werden und dieses dann auch noch lenieren. In diesem Fall lassen sie sich nicht steigern, und sie bilden auch keine Mehrzahlform. Hier diejenigen, die man sich merken sollte:

seann°

schaun

alt

droch°

droch

schlecht

deagh°

dschoo

schön

fìor°

fiir

wirklich

Le deagh dhùrachd!

Tha an seann chàr briste.

lä dschoo ghuurachk

ha an schaun chaar brischtsche

mit schön° Gruß

ist das alt° Auto kaputt

Mit freundlichem Gruß! (in Brief oder Postkarte)

Das alte Auto ist kaputt.

Abair droch shìde an-diugh!

apeth droch hiidsche an dschiju

sag schlecht° Wetter heute

Was für ein schlechtes Wetter heute!

Tha sin fìor mhath!

ha schin fiir wa

ist jenes wirklich° gut

Das ist wirklich gut!

Personalpronomen

Im Schottisch-Gälischen gibt es neben den einfachen Personalpronomen (persönlichen Fürwörtern) auch betonte (verstärkte) Formen. Das unpersönliche „es“ wird jeweils durch e für männliche Nomen und i für weibliche Nomen ausgedrückt. „Es ist schön.“ (gemeint ist das Wetter) wird im Gälischen somit zu „Sie ist schön.“, da das Wetter weiblich ist. Die betonten Formen werden beispielsweise benutzt, um einen Kontrast auszudrücken.

einfach

ich

mi

mi

du

thu

u

er

e

ä

sie

i

i

wir

sinn

schiin

ihr

sibh

schiiw

sie (Mz)

iad

iat

betont

ich

mise

mische

du

thusa

ussa

er

esan

ässan

sie

ise

ische

wir

sinne

schiinje

ihr

sibhse

schiiwsche

sie (Mz)

iadsan

iadsen

Tha mise trang ach tha thusa leisg.

ha mische trang ach ha ussa läschk

ist ich fleißig aber ist du faul

Ich bin fleißig, aber du bist faul.

Thuu und thusaussa werden zu tutu und tusatussa, wenn das vorangegangene Verb auf -s endet. Die betonten Formen der persönlichen Fürwörter werden zudem oft mit dem Verb is verwendet.

Is tusa Anndra.

Ciamar a tha sibh?

is tussa Aundra

kimmer a ha schiiw

ist du Andreas

wie das ist ihr

Du bist Andreas.

Wie geht es Ihnen (euch)?

Im Schottisch-Gälischen wird zwischen „du“ und „Sie“ unterschieden, nur mit dem Unterschied, dass in Schottland nicht „gesiezt“, sondern „geeucht“ wird. In der Mehrzahl ist die Anrede dann für Gesiezte und Geduzte gleich.

Das Verb „bi“ (sein)

Im Gälischen gibt es zwei Verben, die dem deutschen Verb „sein“ entsprechen: bibi und isis. Bi benutzt man bei Beschreibungen und Empfindungen, und is, wenn man eine Identifizierung vornehmen will (siehe auch Kapitel „Das Verb „is“ (sein)”). Bi wird auch als Hilfsverb benutzt, um zusammen mit dem Verbalnomen die Verlaufsform zu bilden.

Aussageformen von bi

Ebenso wie alle anderen Verben hat bibi für jede Zeit eine eigene Form, die aber nicht nach der handelnden Person gebeugt wird. Das macht die Sache relativ einfach. Die Satzstellung ist „Verb – Subjekt – Objekt“ (Tätigkeitswort – persönliches Fürwort – Satzergänzung). Das persönliche Fürwort ist der Zeitform des Verbs immer nachgestellt.

Gegenwart

Die Gegenwartsform von bibi lautet thaha.

Vergangenheit

Die Vergangenheitsform von bibi lautet bhawa.

Zukunft

Die Zukunftsform von bibi lautet bidhbii.

Mit der Zukunftsform werden nicht nur in der Zukunft stattfindende einmalige Handlungen beschrieben, sondern auch solche, die in der Gegenwart und in der Zukunft immer wieder ablaufen.