12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Braig

- Sprache: Deutsch

Der Jubiläums-Krimi! Braig und Neundorf in ihrem 25. Fall! Nach langen Jahren als Notarzt erscheint Dr. Mathis Halm das Angebot seines Onkels, dessen Landarztpraxis zu übernehmen, wie der Eintritt in eine heilere Welt – fern von Unfallopfern, Süchtigen und Gewalt. Doch schon bald muss er in seiner Praxis mehrere übel zugerichtete junge Frauen behandeln. Was sie verbindet, ist der Besuch von Partys des Unternehmers Reiner Reifle, der mit seinem Naturprodukte-Imperium Arbeitsplätze geschaffen hat und sich als Wohltäter feiern lässt. Als Reifle ermordet wird, stellt sich die Frage, ob es sich um einen Racheakt handelt oder um die Folge vermehrter Proteste gegen seine Geschäftspraktiken. Die Kommissare Steffen Braig und Katrin Neundorf kämpfen sich durch ein Geflecht aus Doppelmoral, Schweigegeld und Rücksichtslosigkeit und stoßen auf die entscheidende Frage: Was ist der wahre Preis eines »guten Lebens«?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Klaus Wanninger

Schwaben-Sehnsucht

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Schwaben-Rache

Schwaben-Messe

Schwaben-Wut

Schwaben-Hass

Schwaben-Angst

Schwaben-Zorn

Schwaben-Wahn

Schwaben-Gier

Schwaben-Sumpf

Schwaben-Herbst

Schwaben-Engel

Schwaben-Ehre

Schwaben-Sommer

Schwaben-Filz

Schwaben-Liebe

Schwaben-Freunde

Schwaben-Finsternis

Schwaben-Träume

Schwaben-Fest

Schwaben-Teufel

Schwaben-Donnerwetter

Schwaben-Nachbarn

Schwaben-Zukunft

Schwaben-Prinzessin

Klaus Wanninger, Jahrgang 1953, lebt in der Nähe von Stuttgart. Er veröffentlichte bisher 42 Bücher.

Seine überaus erfolgreiche Schwaben-Krimi-Reihe umfasst nun 25 Romane in einer Gesamtauflage von über 750.000 Exemplaren.

Klaus Wanninger

Schwaben-Sehnsucht

Originalausgabe

© 2025 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH

Am Markt 7 · DE-54576 Hillesheim · Tel. +49 65 93 - 998 96-0

[email protected] · www.kbv-verlag.de

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an unsere Herstellung: [email protected] · Tel. +49 65 93 - 998 96-0

Umschlaggestaltung: Ralf Kramp

Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-95441-740-7 (Taschenbuch)

ISBN 978-3-95441-751-3 (eBook)

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

Mein herzlicher Dank gilt allen medizinischen und pflegewissenschaftlichen Fachleuten, die mir für dieses Buch ausgiebig Auskunft erteilten. Ganz besonders bedanke ich mich bei Claudia Ohlrogge und Dr. Wolfgang Schlipf.

Die Personen, Namen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder tatsächlichen Ereignissen wäre rein zufällig.

1. Kapitel

»Ein großer Mensch ist von uns gegangen, eine einzigartige, wunderbare Persönlichkeit hat uns verlassen. Reiner Reifle war stets für alle da. Sein uneigennütziges, immer hilfsbereites Wesen war weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt. Anderen ohne jedes Wenn und Aber immer zur Verfügung zu stehen, gehörte zum Kern seiner Existenz. Vorbehaltlos, ohne Ansehen der Person, bot er seinen Beistand an, aus tiefstem Herzen, mit ganzer Seele.«

Die Worte des Beerdigungsredners hallten knarzend über den Platz vor der kleinen Kapelle. Der Lautsprecher hatte seine besten Jahre längst hinter sich, in kurzen Abständen versagte er seinen Dienst. Anstelle der salbungsvoll vorgetragenen Ausführungen drangen dann nur noch Wortfetzen in die Ohren der Zuhörer.

Die Leute standen dicht gedrängt, fast alle dem Anlass entsprechend schwarz gekleidet. Obwohl die Sonne längst hinter einer dunklen Wolkenwand verschwunden war, herrschte drückende Schwüle. Mitten im April wurde die Region von Temperaturen heimgesucht, die man sich nicht einmal im Hochsommer wünschte. Nicht eine Person, der die Hitze nicht zu schaffen machte.

Ich hatte mich am Rand des Vorplatzes leicht erhöht auf dem ersten Absatz des sanft ansteigenden Hangs platziert, spürte, wie mir der Schweiß über Brust und Nacken perlte. Die exponierte Lage bot einen guten Überblick über einen Großteil der vor der Friedhofskapelle versammelten Menge. Kaum ein Anwesender, der nicht damit beschäftigt war, sich mit ungelenken Handbewegungen frische Luft zuzufächeln. Dem gequält wirkenden Gesichtsausdruck nach zu urteilen, sehnten fast alle ein möglichst schnelles Ende der Veranstaltung herbei; nur wenige schienen sich andachtsvoll versunken auf die über den Platz hallenden Worte zu konzentrieren. Ob das nur der Temperatur geschuldet war oder auch den doch etwas schwülstigen Ausführungen des Trauerredners, vermochte ich nicht zu beurteilen. Immerhin wurden seine Gedanken mehrfach durch lauthals aus der Menge geäußerte Kommentare ergänzt.

Auch wenn das dem frisch Dahingeschiedenen gegenüber pietätlos klingen mochte, konnte ich nicht abstreiten, dass es zur Auflockerung der Atmosphäre beitrug, zumal Volkes Stimme der Realität wohl näherkam als die lobhudelnden Spracheskapaden des professionellen Redners.

»Die Existenz der Firma, des wichtigsten Arbeitgebers der ganzen Umgebung, geht allein auf seinen Fleiß und seine Arbeit zurück. Ohne seinen völlig uneigennützigen Einsatz …«

»Villa samt Sauna ond Swimmingpool, dazu zwei dicke Daimler. Alles völlig uneigennützig«, warf eine kräftige, männliche Stimme von der Seite ein, von einer in schwäbischem Tonfall vorgebrachten Bemerkung ergänzt: »Ond älle paar Monat Urlaub uf de Seychelle ond in der Karibik.«

Dem Trauerredner in der Kapelle blieben die Kommentare wie auch die unmittelbar danach einsetzende Unruhe auf dem Vorplatz offenbar verborgen. Unbeirrt fuhr er mit seiner Rede fort.

»Seinem unermüdlichen Engagement haben wir es zu verdanken, dass sich viele Menschen heute in sozialer und materieller Sicherheit wiegen können. Die rastlosen Bemühungen des Verstorbenen um immer neue Produktlinien wurden zur Basis des Wohlstands weiter Teile der Bevölkerung der Gemeinde und der gesamten Region. Wer immer in der Firma Beschäftigung fand, ist ihm auf ewig in Dank verbunden.«

»Vor allem die Angehörige von dene Rumäne, die beim Einsturz von dene Schwarzbaute verreckt sind«, schallte es mitten aus der Menge.

Sämtlichen Anwesenden war klar, worauf die Bemerkung zielte. Mehrere Decken und Wände eines wohl viel zu schnell und ohne ausreichende Sachkenntnis hochgezogenen Anbaus im Firmengelände waren im vergangenen Jahr kurz vor der Fertigstellung kollabiert und hatten mehrere Arbeiter unter sich begraben. Ausnahmslos illegal beschäftigte Männer aus Rumänien und Bulgarien, wie die Staatsanwaltschaft feststellte. Die Geschäftsführung wollte nichts davon gewusst haben, schob die Verantwortung allein dem ins Ausland geflohenen und bisher nicht greifbaren Subunternehmer zu. Seither verlief die Sache im Sand.

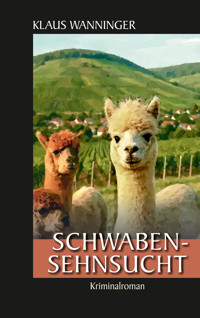

»Was wäre die Gemeinde ohne seinen genialen Erfindergeist«, knarzte es aus dem Lautsprecher. »Was die ganze Umgebung ohne seine immer neuen Anläufe, die von ihm kreierten Erzeugnisse allen in Nah und Fern zugänglich zu machen? Alpaka-Produkte sind heute in aller Munde, jeder weiß die heilende und belebende Wirkung seiner Salben, Drinks und Snacks zu schätzen. Die Bemühungen des Verstorbenen, den Erhalt der Natur wie das Wohlergehen von Mensch und Tier stets ins Zentrum zu stellen, sind legendär. So ist es kein Wunder, dass der Name der Firma wie auch die Alpakas als ihr Markenzeichen heute weit über unsere Grenzen hinweg zum Symbol für Gesundheit und eine intakte Natur wurden.«

»Vor allem der verseuchte Bode uf der illegale Deponie.«

Diesem Einwurf folgte bleiernes Schweigen in der Menge. Das wunderte mich nicht, war doch die Herkunft der das Erdreich belastenden Schadstoffe offiziell noch nicht geklärt. Auch wenn dort Überreste von Reinigungsmitteln identifiziert worden waren, die bei der Firma Reifle Verwendung fanden, gab es angeblich keinen Beweis, dass sie wirklich mit ihr zu tun hatten. Die Geschäftsführung drohte jeden, der das toxische Zeug mit der Firma in Verbindung brachte, wegen Verleumdung zu verklagen. Dazu gab es Spekulationen, dass es sich bei der Ablagerung des Materials um einen Sabotageakt mit dem Ziel handelte, das Image des Unternehmens, das voll und ganz auf die Verarbeitung von reinen Naturprodukten setzte, zu beschädigen. Sollte das wirklich der Fall sein, hatte man es hier mit einem Akt besonderer Niedertracht zu tun.

Kein Wunder also, dass der Vorfall einem unausgesprochenen Tabu unterlag; zumindest solange die staatsanwaltlichen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen waren. Niemand in der Gemeinde kam darauf zu sprechen, jeder versuchte, die Sache außen vor zu lassen.

Deshalb war es wohl auch den meisten Anwesenden recht, dass der Trauerredner keine Pause einlegte, sondern umgehend mit seiner Ansprache fortfuhr.

»Wann immer es geboten war, reichte er in Not Geratenen seine schützende Hand. Bildlich gesprochen nicht nur einen oder zwei Finger, nein, er kam mit allen zehn zu Hilfe.«

»Wenn’s a junges Weib war, vor allem mit seinem elfte!«

Dieser Kommentar verursachte weit größere Heiterkeit bei den Zuhörern auf dem Vorplatz der Kapelle als der vorige.

»Viele Menschen hier und in der Umgebung durften seine uneigennützige Hilfsbereitschaft am eigenen Leib erfahren. Es klingt wie im Märchen, entspricht aber der Realität: Er sorgte mit allen Kräften, die ihm zur Verfügung standen, dafür, ihre Träume wahr werden zu lassen.«

»Späteschtens neun Monate später!«

Hier und da war einzelnes Gelächter zu hören. Auch wenn ich zum Zeitpunkt der Beerdigung erst ein Jahr im Dorf lebte, war mir eine der Lieblingsbeschäftigungen des Verstorbenen seit Langem bekannt. In meiner Funktion als praktischer Arzt hatte man mich an einem schon recht heißen Vormittag in den ersten Wochen meines Wirkens in Streifelberg in die nur wenige hundert Meter von der Praxis entfernte Wohnung einer jungen Frau gerufen, die einen Schwächeanfall erlitten haben sollte. Eigentlich hatte man ausdrücklich nach meinem Onkel, dem alten Doktor verlangt, weil der aber an diesem Tag eines Gichtanfalls wegen sein Bett nicht hatte verlassen können, war ich der Aufforderung gefolgt.

Ich war bass erstaunt gewesen, als mich die besagte junge Frau bleich, aber quicklebendig hinter einer nur einen Spalt weit geöffneten Tür empfing und mit einem kritischen: »Oh, nicht der alte Doktor«, in ihr Schlafzimmer führte, wo ich auf einen geschwächt wirkenden, deutlich älteren, völlig unbekleideten Mann traf. Er war gerade dabei, sich in einem mit unzähligen Kissen und Decken ausgestatteten Doppelbett wieder aufzurichten, zog mit leisem Stöhnen ein Laken über die Hüfte hoch.

»Geht schon wieder!«, presste er etwas bemüht hervor, konnte den gerade überwundenen Schwächeanfall aber nicht vertuschen.

Ein Blick auf den Nachttisch mit seiner Ansammlung verschiedener Dosen, Schachteln und Gläser ließ keinen Zweifel aufkommen, worin eine der Ursachen seiner Unpässlichkeit zu suchen war. Energydrinks, Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate, alle mit dem großen Alpaka-Kopf auf Vorder- und Rückseite, dazu Viagra und Kondome. Bis auf die beiden letzten Hilfsmittel vollkommen unnützes Zeug. Ich kannte die Situation zur Genüge, hatte schließlich fünf Jahre lang als Notfallarzt in Stuttgart Einblick in sämtliche Lebenslagen erhalten.

»Gummibärle bringet an alte Gaul au nemme zum Sprinte«, brachte ich meinen Unmut zum Ausdruck, auf den Vorrat auf dem Nachttisch deutend. »Do hätt mer halt mal a kurze Pause eilege müsse!«

Der Mann schaute überrascht zu mir auf, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ich stellte mich vor, öffnete meinen Notfallkoffer.

»Ich hoffte, der alte Doktor …«, keuchte er. »Ich kann doch auf Ihre Diskretion bauen?«

Ich winkte unwillig ab, begann mit der Untersuchung. Schwacher Puls, aber im Rahmen des Verkraftbaren. Keine Anzeichen, die auf einen ernsthaften Kollaps hinwiesen. Lediglich seine leicht erweiterten Pupillen ließen mich kurz innehalten.

Natürlich war mir klar, dass es sich hier um kein ordnungsgemäß verheiratetes Paar handelte, aber das interessierte mich nicht. Die beiden hatten Spaß miteinander gehabt, wohl etwas zu lang und zu intensiv; meine Aufgabe war es nur, dafür Sorge zu tragen, dass es ohne langfristige negative Folgen blieb.

»Koks?«, fragte ich unvermittelt.

Er schüttelte den Kopf.

»Ecstasy?«

»Nein!«

Ich warf einen Blick auf den Nachttisch, musterte ihn mit strengem Blick. »Wie viel davon?«

Er begriff sofort, von welchem Wirkstoff ich sprach, rang sich erst zu einer Antwort durch, als die junge Frau ins Zimmer trat. »Zwei.«

»Zwei?«, wiederholte ich, unverhohlene Skepsis in der Stimme.

»Zwei«, beharrte er.

»Das ist nicht wahr«, mischte sich die junge Frau ins Gespräch. »Es waren drei. Ich habe ihn noch gewarnt.«

»Ja, no isch älles klar«, nahm ich ihre Aussage auf. »Nehmet Se doch nächstes Mal glei fünf, no brauchet Se gar nemmer nach mir zu rufe. Manche hent’s halt bsonders eilig, uf en andere Stern zu wechsle.«

Für einen Moment wirkte er betroffen. »Sie sind genauso ungehobelt wie Ihr Onkel«, brachte er dann hervor.

Ich lief zum Nachttisch, musterte die Energydrinks, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpillen, alle aufgrund des Alpakas auf Vorder- und Rückseite als Erzeugnisse der im Ort ansässigen Naturheilmittel-Firma Reifle zu erkennen, warf sie in den kleinen Abfallbehälter neben der Tür. Die teilweise geleerten Dosen reichte ich der jungen Frau. »Schütten Sie die Zuckerjauche weg. Den Müll braucht kein Mensch!«, erklärte ich. »Niemand weiß, was die da für an Scheißdreck nei mischet!«

Mit einem Mal schien er wieder Kraft zu gewinnen. Er kämpfte um Luft, richtete sich weiter auf, bemerkte nicht, dass ihm das Laken von der Hüfte rutschte. »Die verarbeiteten Materialien sind alle auf der jeweiligen Packung aufgeführt«, blaffte er mich an, nackt von der Stirn bis zu den Knien.

Die junge Frau eilte verschämt zum Bett, zog das Laken wieder hoch.

»Ja ja, ‘s geit scho Dackel, die noch an de Weihnachtsmann glaubet«, maulte ich.

Meine Worte schienen ihm die Sprache geraubt zu haben. Er verfolgte mit vor Verwunderung weit geöffneten Augen, wie ich meine Utensilien zusammenpackte und ihm einen letzten musternden Blick zuwarf. Seine Pupillen wirkten wieder normal, langsam kam er wieder in die Spur. Die Sache war glimpflich abgelaufen. Wenn er jetzt seinem Körper etwas Ruhe gönnte …

»Kann ich auf Ihre Vernunft vertrauen?« Wie immer, wenn ich zu meiner medizinischen Diagnose kam, benutzte ich die offizielle hochdeutsche Schriftsprache, um ihr die notwendige Autorität zu verleihen.

»Vernunft?«

»Keine weiteren gymnastischen Aktivitäten. Zumindest heute.«

Er verzog sein Gesicht, schielte zu der jungen Frau.

»Mein Rat als Arzt«, fügte ich hinzu. »Beerdigungen sind nicht so meine Sache.«

»Versprochen«, erklärte sie.

»Dieselbe Spaßbremse wie der Onkel«, maulte er. »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.«

»Sogar der schlimmste Miesepeter kann net verhindern, dass morgen die Sonne wieder scheint«, gab ich zurück.

Seinen Namen nahm ich erst in dem Moment wahr, als ich seine Karte überprüfte. Reiner Reifle. Ich hatte ihn nicht erkannt – wie auch, ich war damals erst seit wenigen Wochen im Dorf gewesen. In der Öffentlichkeit war er zwar ständig präsent; auf sämtlichen Pressemitteilungen, Firmenfotos und auch unzähligen Berichten der verschiedensten Medien zu sehen – allerdings immer in vorteilhafteren Posen als der Situation, in der ich ihn angetroffen hatte. Die meisten Bilder zeigten ihn inmitten seiner Alpakas, zärtlich den Tieren zugeneigt, was nicht nur einen gewaltigen Sympathieeffekt bei den meisten Betrachtern auslöste, sondern auch den Bekanntheitsgrad der Firmenerzeugnisse immer weiter steigerte, die allesamt mit dem großen Alpakakopf gekennzeichnet waren. Mein Besuch an diesem Vormittag war zudem schon von Stress und Hektik gezeichnet, war ich doch, ein überfülltes Wartezimmer vor Augen, dem Notruf seiner Gespielin gefolgt – ich hatte keine Zeit, die gesellschaftliche Stellung eines Patienten zu eruieren, sofern das medizinisch nicht nötig war. Als Notarzt hatte ich zudem schon ganz andere Kaliber behandelt. Unternehmer, Geldadel, Unterwelt-Größen. Wobei sich eines vom anderen nicht immer hatte unterscheiden lassen.

Seit jenem Tag wunderte ich mich jedenfalls nicht mehr, wenn mir sein Name im Zusammenhang mit irgendwelchen Affären zu Ohren kam – vor allem nach dem Bekanntwerden der angeblichen Ausschweifungen mit seinen Nudisten-Freunden und den Maskenpartys überall im Land. Im Gegensatz zu seiner Schwester Christina und deren Ehemann Björn, die als die seriösen und fleißigen Macher im Hintergrund galten, aber so gut wie nie in den Berichten der Medien auftauchten, stand er als das offizielle Gesicht des Naturheilmittel-Herstellers Reifle im Fokus der Öffentlichkeit.

Die Firma war in den vergangenen Jahren durch geschickt inszenierte Werbemaßnahmen schnell gewachsen und mit ihrem Werk unten im Tal zu einem bedeutenden Arbeitgeber der Umgebung avanciert. Ihre Prosperität entschied ein Stück weit über das materielle Wohlergehen vieler Menschen. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. In der Nähe von Reutlingen befand sich neben einem weiteren Werksteil auch die Verwaltung des Unternehmens, dem Reifles Schwager als leitender Geschäftsführer vorstand.

Reiner Reifle lebte die meiste Zeit des Jahres gemeinsam mit seiner alten Mutter in der großen, von mehreren Anbauten umgebenen Villa oben im Ort, was sich aber nur an einem der Wochenenden, an denen er seine berühmt-berüchtigten Feste feierte, bemerkbar machte. Auch wenn viele seine privaten Eskapaden, speziell die unzähligen Beziehungsdramen, mit gehöriger Skepsis verfolgten, blieb ihnen aufgrund seines Einflusses nichts anderes übrig, als sie hinzunehmen und über seine ungezügelte Virilität zu spotten. Zwei Mal, wenn ich dem Dorfklatsch vertrauen konnte, hatten seine Amouren allerdings zu ernsthaften handgreiflichen Auseinandersetzungen geführt. Und den Gerüchten nach hatte ihm nicht nur ein gehörnter Ehemann blutige Rache geschworen.

Was im besonderen Maß zur Beliebtheit sowohl des Unternehmens als auch seiner Besitzer beigetragen hatte, waren die Alpakas, die sie als Markenzeichen all ihrer Produkte von der Naturheilsalbe über vegetarische und vegane Snacks bis zum Energydrink angeschafft hatten. Es handelte sich zwar nur um eine kleine, vierköpfige Herde, die unten im Tal in einem großzügigen Anbau ans Firmengebäude untergebracht war und tagsüber auf den eingezäunten weitläufigen Wiesen rings um ihren Stall graste – die an mehreren Wochenenden durchgeführten Werksbesichtigungen bestanden jedoch primär aus Alpaka-Sightseeing und waren daher äußerst begehrt.

Den größten Coup des Unternehmens hatte Reifle vor einem knappen Jahr mit dem inzwischen legendären Werbespot gelandet, in dem er einen selbst mit den abstrusesten Aktionen ständig ins Licht der Öffentlichkeit drängenden Politiker imitierte und so für die Produkte seiner Firma warb. Das nicht einmal eine Minute lange Video war innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gegangen – das ganze Land hatte sich darüber amüsiert. Obwohl ich soziale Medien normalerweise nur selten nutzte, hatte mir der Spot schon unzählige Male geholfen, mich hemmungslos lachend vom Stress und Ärger so mancher Stunde zu befreien.

Das Video holte die Betrachter am Anfang in eine abschreckend triste Szenerie, in der alles Grau in Grau getaucht pure Trübsal atmete. Es regnete Bindfäden, schwarze Wolken verdunkelten den Himmel, dichte Nebelschwaden waberten übers kahle Land. Nicht ein einziger Farbton brachte Leben ins Spiel.

Plötzlich schob sich ein riesengroßer Schädel in den Vordergrund, den Mund weit aufgerissen, einen Fett triefenden Fleischburger in den Rachen schiebend. Ekelerregend schmatzend begann er an der widerlich anmutenden Masse herumzukauen und sie von nuschelnd vorgetragenen Worten begleitet würgend und mit abstoßender Widerwärtigkeit zu verschlingen.

Ja, zefix, du kannst total zugedröhnt sein und Fleisch fressen, obwohl so viele Tiere unter der Qualzucht leiden und das Zeug von Medikamenten verseucht dein Gehirn auf Stecknadelgröße schrumpfen lässt.

Und plötzlich begann der Riesenschädel, jenem Politiker unübersehbar ähnlich, Sekunde um Sekunde kleiner zu werden, immer schneller, bis er schließlich in einem winzigen Punkt kulminierte.

Im gleichen Moment verwandelte sich das Bild ins krasse Gegenteil. Sonne, Farben, hell leuchtende Strahlen verzauberten die Szenerie. Prächtige Gärten mit üppig blühenden Blumen; Bienen, von Blüte zu Blüte fliegend. Vögel mit bunt geschmücktem Gefieder schwangen sich in die Luft. Zauberhaft harmonische Melodien von Flöten und Violinen schmeichelten den Ohren.

Und dann tauchte eine friedlich vom saftigen Gras naschende Herde Alpakas aus dem Farbenmeer, einen jungen, blond gelockten Mann umrahmend, der mit verzücktem Gesichtsausdruck an einer Schokostange lutschte. Und während sich die Schokostange wie von Zauberhand in einen Obstriegel verwandelte, der junge Mann dann ein Fruchteis, eine Teigstange und einen veganen Fleischspieß genoss, meldete er sich mit sanft klingender Stimme zu Wort.

Du kannst dein Leben aber auch genießen, von den kostbarsten Früchten naschen und dir das Beste, was die Welt geschaffen hat, nach Hause holen, ohne Tiere quälen zu müssen.

Zauberhafte Melodien eines Mandolinenorchesters erklangen, dann läutete Reiner Reifles sonore Stimme den Schluss des Videos ein.

Mit Reifles Alpakas die vegetarischen und veganen Genüsse unserer Welt entdecken!

Das Unternehmen hatte mit diesem Spot einen derartigen Hype entfacht, dass es kaum mehr mit der Produktion nachkam.

Ich war mit meinen Gedanken abgeschweift, bekam nur noch mit, wie der Trauerredner das Ende einer neuen, dem Verstorbenen schmeichelnden Sequenz einläutete: »… auch mit unkonventionellen und anfangs mit viel Skepsis begleiteten Aktivitäten hat er der Gemeinde neue Einkommensquellen erschlossen und das Zusammenleben bereichert. Heute müssen wir ihm dafür dankbar sein.«

»Richtig!«, schallte es über den Platz. »So viel näckediche Ärsch hätt i ohne ihn nie zu sehe kriagt!«

Lautes Gejohle setzte ein, begleitet von unzähligen zustimmenden Kommentaren.

In der Tat, seine im Sommer des letzten Jahres gefeierte Nudisten-Party hatte auch unserer Praxis zu zusätzlichem Verdienst verholfen. So viele Sonnenbrände, Hautabschürfungen und entzündete Insektenstiche wie an jenem Wochenende hatte ich selten zu Gesicht bekommen. Noch dazu an Stellen des Körpers, die in Augenschein zu nehmen selbst mir als Arzt selten geboten war …

Sein Nudisten-Fest hatte eine Sonntags-Sonderschicht unserer Praxis verursacht. Deshalb wunderte es den Bürgermeister auch nicht, als er kurz danach anlässlich des 69. Geburtstags meines Onkels auf die Frage, was dessen innigster Festtagswunsch sei, die Antwort erhielt: »Arschkälte, Dauerrege ond Sturm, wenn die Näckedische wieder kommet!«

Erneut in Gedanken versunken, aufgrund der irren Hitze auch unfähig, mich länger zu konzentrieren, hatte ich nicht bemerkt, dass der Trauerredner endlich zum Ende gekommen war. Mir fiel nur auf, dass der Lautsprecher nicht länger ächzte und knarzte und sich stattdessen Unruhe und immer lauteres Geraune unter den Wartenden breitmachten. Kräftiges Husten und Räuspern waren zu hören, Füßescharren, Getuschel, auch leises Gelächter. Erst als die bekannte Formel gesprochen wurde, fand die Menge wieder zur Ruhe.

»Begleiten wir den Verstorbenen auf seinem letzten Weg.«

Alle Augen starrten zur Kapelle.

Die beiden Flügel der Tür schwangen nach außen, drei in dunkle Uniformen gekleidete Männer traten ins Freie. Einer voraus, die beiden anderen eine kleine Truhe in ihrer Mitte, auf der eine voluminöse, schwarze Urne thronte. Unmittelbar hinter ihnen Angehörige, Freunde, Bekannte Reiner Reifles, dann regionale Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Im gleichen Moment öffnete der Himmel alle Schleusen.

Ich starrte zur Kapelle, sah und spürte eine gewaltige Armada kleiner, aber scharfkantiger Eisbrocken auf uns niedergehen. Überall sprangen Menschen vor Schreck und Schmerzen auseinander. Die Urnenträger rissen instinktiv ihre Arme hoch, um sich zu schützen, taumelten zur Seite. Das Gefäß mit den Überresten des Verstorbenen verlor seinen Halt, schien für einen Moment in der Luft zu schweben. Dann aber stürzte es inmitten der Eisschloten zu Boden und zerbarst in unzählige Teile.

Ich konnte nicht länger verfolgen, wie die Aschewolke zwischen den Uniformträgern in die Höhe waberte, wurde von unzähligen Hagelkörnern derart heftig an Kopf und Rücken getroffen, dass auch ich mich vor Schmerzen krümmte. Mir war, als hätte jemand mehrere Hände voller kleiner, spitzer Steine nach mir geworfen.

Ich beugte mich nieder und versuchte, meinen Kopf unter meinen verschränkten Armen zu verbergen, hörte meinen Schmerz in hundertfachem Echo aus der Menschenmenge hallen. Die Eisbrocken schossen flächendeckend über dem gesamten Friedhof vom Himmel, malträtierten Köpfe, Rücken, Beine. Mehr als die Umrisse gebückt auf dem Boden knieender oder unter viel zu lichtem Gebüsch Schutz suchender Personen war nicht zu erkennen.

Wie viele Menschen an diesem Mittag ernsthaft verletzt wurden, Schürfwunden, Beulen oder leichte Gehirnerschütterungen davontrugen, konnte niemand sagen. Unsere Praxis war voll blutender, schockierter Notleidender, die in der Umgebung alarmierten Notärzte und Sanitäter genau wie wir bis in den Abend hinein mit der Linderung der Folgen beschäftigt.

Den Aufzeichnungen der Meteorologen zufolge ging der Hagel etwa fünfzehn Minuten lang mit teilweise außergewöhnlich großen Schloten über dem Dorf nieder. Teile der Vegetation, Felder, Gärten, der Rand des Waldes wie auch die Pflanzen des Friedhofs wirkten zerzaust. Wo vorher das intensive Gelb von Osterglocken übersäter Wiesen, das bunte Potpourri in allen Farben leuchtender Tulpen oder üppig weiß und rosa blühende Obstbäume und -sträucher das Land mit einem einzigartig anmutigen Frühlingskleid verzaubert hatten, erstreckten sich jetzt die kahlen Überreste von Büschen, Sträuchern und Bäumen. Dass auch etliche Fenster wie etwa die auf dem Dach des Rathaus-Anbaus zu Bruch gegangen waren, kündete von der Wucht des Geschehens. Niemals zuvor hatte ein Naturereignis so früh im Jahr schon gewütet, niemals zuvor auch in der Region derart viele Opfer gefordert. Auch Tage danach sprachen mehrere von intensiven Kopfschmerzen oder üblen Prellungen geplagte Patienten noch in der Praxis vor.

Natürlich blieb auch das fast schon skurril anmutende tragische Geschehen um die Überreste des Verstorbenen im Zentrum des Klatsches. Obwohl es aufgrund des außergewöhnlichen Wetterereignisses kein einziges Foto vom Zerbersten der Urne oder der Aschewolke zu geben schien – kaum vorstellbar im Zeitalter unablässig klickender Smartphones –, hatten viele der Anwesenden noch mitbekommen, wie unvorbereitet die Urnenträger von dem abrupt einsetzenden Eisgewitter überrascht worden waren. Der offiziellen Verlautbarung nach war es sofort im Anschluss daran gelungen, die Asche in einer eilends organisierten Ersatz-Urne zu bergen, um diese nach dem Ende des Unwetters im Beisein der Familie in der dafür vorgesehenen Stele zu verwahren.

Hohn und Spott über das Schicksal der Überreste des Toten hielten sich zumindest in den ersten Wochen in Grenzen, alle waren einfach zu intensiv mit dem Eisregen und seinen Folgen beschäftigt. Erst später machten Bemerkungen wie: »Wenn er des gwusst hätt’, der reiche Herr, no aber!«, im Dorf und der Umgebung die Runde.

Das Unwetter selbst avancierte zum Schimpfwort des Jahres.

»Der Scheißdrecks-Hagel!«

Kein Fluch war in den folgenden Monaten im Dorf und der Umgebung häufiger zu hören, hatte man derart aus dem Gleichgewicht geratene Naturgewalten doch noch nie erlebt.

2. Kapitel

War in der Öffentlichkeit unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Todes Reiner Reifles eine zwar noch unbekannte, aber natürliche Ursache als Hintergrund seines Ablebens kolportiert worden, so änderte sich das am übernächsten Tag mit dem Auftauchen mehrerer Kriminalbeamter vollständig. Aufgeschreckt durch deren bohrende Fragen verbreitete sich plötzlich das Gerücht, der Mann sei Opfer eines gezielten Verbrechens geworden. Täter: noch unbekannt.

»Hent Se’s scho g’hört, Herr Doktor«, wurde ich, je weiter der Tag fortschritt, desto häufiger von Patienten angegangen. »Die behauptet, des mit dem Reifle sei Mord gwä?«

Aus wohlweislichen Gründen verzichtete ich auf eine Antwort.

Tatsächlich tauchte unmittelbar vor meiner Mittagspause ein Polizeibeamter in der Praxis auf, der sich als Kriminalhauptkommissar Steffen Braig vom Stuttgarter Landeskriminalamt vorstellte und mich zu sprechen wünschte.

»Au des no!«, maulte ich. Ich war hungrig und müde, hatte nur noch die bevorstehende kurze Auszeit im Sinn. »Goht’s et später?«

»Es dauert nicht lang«, versuchte der Kommissar zu beschwichtigen.

»No kommet Se halt.« Ich wies auf den Patientenstuhl in meinem Behandlungszimmer, nahm Braig gegenüber Platz.

»Es geht um den Tod von Herrn Reifle«, eröffnete der groß gewachsene, mit einem kurzärmeligen blauen Hemd bekleidete Mann das Gespräch. »Laut meinen Unterlagen war der Verstorbene wenige Stunden vor seinem Tod hier in Ihrer Praxis. Und nicht lange danach kamen Sie als erster Arzt an den Ort des Geschehens. Ist das korrekt?«

»Nicht ganz«, berichtigte ich seine Ausführungen. »Herr Reifle sprach an jenem Nachmittag zwar bei uns am Empfang vor, wurde dort aber von meiner Mitarbeiterin, Frau Kächele, darauf hingewiesen, dass ich gerade mit einer Patientin beschäftigt sei. Daraufhin verließ er ohne jeden weiteren Kommentar sofort wieder unsere Praxis.«

»Sie können mir nicht sagen, was er von Ihnen wollte?«

»Ob er mich einen Moment sprechen könne. Das zumindest teilte mir Frau Kächele kurz darauf mit. Mehr weiß ich nicht. Sie müssen sich an meine Mitarbeiterin persönlich wenden. Jetzt ist sie allerdings schon in der Mittagspause …«

»Herr Reifle war Ihr Patient?«

»Ja und nein. Die Familie, also seine Mutter und er, bevorzugen Kollegen in Schwäbisch Gmünd und Schorndorf, wenn ich richtig informiert bin. Mediziner, die sich ausschließlich um Privatpatienten kümmern. Nur im Notfall, wenn es schnell gehen muss, läutet man bei uns.«

»Verstehe.« Die Mimik meines Gesprächspartners brachte deutlich zum Ausdruck, was er von derlei elitärem Verhalten hielt. »Dann können Sie mir also nichts über seinen Gesundheitszustand sagen?«

»Leider nicht, nein«, bestätigte ich.

»Aber dennoch, obwohl er nicht Ihr Patient war, eilten Sie sofort an den Ort, wo er kollabiert war. Darf ich fragen, wieso Sie das nicht dem Notarzt überließen und weshalb Sie so schnell …?«

»Wollen Sie mir jetzt etwa einen Vorwurf machen, weil ich sofort alles stehen und liegen ließ und mich sofort auf den Weg machte, als mich der Notruf ereilte?«

Der Kommissar winkte verlegen ab.

»Wir leben hier auf dem Land«, fuhr ich fort. »Zwar nicht weit von Stuttgart entfernt, aber vom Gefühl vieler Leute her doch schon etwas abseits. Da ist es seit jeher üblich, dass man egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit nach dem Doktor ruft, wenn es einen zwickt oder zwackt. Und zwar nicht nach dem Notarzt, den keiner kennt und von dem niemand weiß, wo er herkommt, sondern nach dem Doktor, der mitten im Ort oder im Nachbardorf wohnt und den man auch sonst aufsucht, wenn es einem schlecht geht oder man jemand braucht, dem man sein Herz ausschütten kann, ohne dass alles gleich weitergetratscht wird. Denn der Doktor im Ort behält garantiert alles für sich. Da können wir hundert- oder tausendmal darauf hinweisen, dass auch wir Hausärzte Menschen aus Fleisch und Blut sind, die schon allein um selbst gesund zu bleiben regelmäßige Nachtruhe und Schlaf benötigen und dass genau deshalb der bestens ausgebildete Notarzt Tag und Nacht zur Verfügung steht – Pfeifendeckel, der Halm isch oser Dokter ond den holet mir, wenn’s brennt – ond wenn’s mitte in der Nacht isch – der hat vor oserer Tür zu stande, so isch das hier, verstandet Se?«

Braig musterte mich mit amüsierter Miene. »Nicht ganz so beschaulich wie ich Großstadtcowboy mir das vorstelle, wie?«

»Nicht ganz, nein«, bestätigte ich, fügte dann aber: »Allerdings nicht ganz so aufregend wie meine fünf Jahre als Notarzt in Stuttgart«, hinzu.

»Oh, das haben Sie auch schon hinter sich?« Er schien beeindruckt. »Dann wissen Sie ja sehr gut mit Menschen umzugehen, die sich in höchster Lebensgefahr befinden.«

»Ich denke schon, ja.«

»Herr Reifle lebte noch, als Sie dort eintrafen?«

»Die Atmung hatte gerade ausgesetzt. Ich versuchte sofort, ihn wiederzubeleben, aber leider …«

»In Ihrem Untersuchungsprotokoll vermerkten Sie den Verdacht, der Inhalt des Drinks, den er nach der Aussage Frau Krömers kurz vorher zu sich genommen hatte, könne irgendwelche toxischen Stoffe enthalten haben. Sie bestanden darauf, meine Kollegen zu rufen und entnahmen dem Toten in deren Gegenwart eine Blutprobe. Darf ich fragen, was Sie dazu veranlasste?«

»Die Kombination verschiedener Symptome«, erklärte ich ohne Zögern. »Die Größe seiner Pupillen, die Muskulatur, seine Körperhaltung. Er erinnerte mich sofort an Suizidpatienten, die es mit Medikamenten oder anderem Gift versucht hatten. Und an Tote im Zusammenhang mit Drogen und K.O.-Tropfen. Als Notarzt war ich öfter damit konfrontiert.«

»Ich verstehe. Sie sprechen aus langjähriger Erfahrung.« Der Kommissar schien nachzudenken, massierte seine Schläfen. »Der Mann lag unbekleidet im Bett, haben Sie notiert, die Frau stand – inzwischen angezogen – davor. Die Situation war also eindeutig, oder?«

»Für mich, ja«, antwortete ich, obwohl das nicht der Wahrheit entsprach. Ganz im Gegenteil. Ich hatte ihr aber ärztliche Diskretion versprochen und sah keinen Grund, warum ich mich nicht daran halten sollte.

»Waren Sie überrascht, den Mann so vorzufinden? Nicht in seinem, sondern in einem fremden Haus?«

»Das Freizeitvergnügen anderer Leute interessiert mich nicht«, antwortete ich ihm etwas schroff. »Ich wurde gerufen, in einer Notsituation zu helfen.«

»So habe ich das nicht gemeint. Ich dachte eher an den Ruf, den Herr Reifle hier und in der Umgebung zu genießen scheint. Jedenfalls was die Leute betrifft, mit denen ich mich bisher unterhalten habe.«

Ich wusste nicht, was für eine Antwort er sich von mir erhoffte, betrachtete ihn mit kritischem Blick. »Was hat man Ihnen erzählt?«

Braig blieb freundlich. »Herr Reifle wusste das Leben zu genießen.«

»Das ist richtig«, bestätigte ich. »Und ich kann Ihre Andeutung bestätigen: Ich wurde schon einmal in eine ähnliche Situation gerufen. Anderes Haus, andere Gespielin. Nur dass es damals glimpflich ausging.«

»Auch da schon in Zusammenhang mit einem Energydrink?«, fragte er überrascht.

Ich schüttelte den Kopf. »Er hatte das Zeug auch damals schon auf dem Nachttisch stehen, aber eine Menge ähnlichen Zucker- und Aufputschmüll dazu. Und die blauen Pillen, wenn Sie verstehen. Von denen hatte er zu viele eingeworfen.«

Braig hatte offensichtlich sofort begriffen, worauf ich anspielte. »Die Drinks damals waren Ihrer Auffassung nach also nicht kontaminiert?«

»Wieso sollten sie? Ich habe sie nicht untersucht.« Ich bemerkte, dass er zu einer neuen Frage ansetzte, kam ihm zuvor. »Diesmal aber schon«, überlegte ich. »Meine Vermutung war korrekt.«

Der Kommissar betrachtete mich mit musterndem Blick. Er schien zu überlegen, was er von seinem Wissensstand preisgeben sollte, entschied sich dann zu einer Antwort, die an Deutlichkeit nichts vermissen ließ. »Der Energydrink war vergiftet, ja. Wie Sie vermutet hatten. Mit hochkonzentrierter Gamma-Hydroxybuttersäure.«

»GHB. K.-o.-Tropfen.«

»Die Flasche enthielt zwar nur noch ein paar Tropfen Flüssigkeit, aber das reichte zur Überprüfung. Die Dosierung lag weit oberhalb der tödlichen Schwelle.«

»In Kombination mit den blauen Pillen, die er anscheinend oft benutzte, medizinisch ohnehin sehr gefährlich.«

»Der Täter oder die Täterin wollten offensichtlich absolut sichergehen.«

»Sieht so aus, ja«, bestätigte ich. »Beide Flaschen waren kontaminiert?«

»Nein«, antwortete Braig. »Nur die, aus der er getrunken hatte.«

»Er hatte also auch noch Pech.« Ich runzelte die Stirn. »Obwohl. Früher oder später hätte er auch die zweite getrunken.«

»Sie glauben nicht, dass die für seine …«, er legte eine kurze Pause ein, ergänzte dann: »Partnerin gedacht war?« Sein kritischer Blick verriet, was er damit andeuten wollte.

»Sie meinen als Aufforderung zum gemeinsamen Trinken? Sie reicht ihm das vergiftete Zeug und animiert ihn dazu, es zu leeren, indem sie mit der sauberen Flasche mit ihm anstößt?« Ich schüttelte den Kopf. »Wieso war die Flasche dann noch verschlossen?«

»Sie könnte ihn getäuscht haben. So getan haben, als wäre sie offen.«

»Um ihn dazu zu verleiten, in ihrem Bett zu sterben? Niemals! Wenn sie ihm das hätte antun wollen, hätte sie ihm die vergiftete Flasche mitgegeben. Damit er sie zuhause trinkt, mit den bekannten Folgen.«

»Sie trauen es ihr nicht zu?«

»Der Gedanke scheint mir absurd. Wie erwähnt, ich traf ihn schon einmal in einer ähnlichen Situation. Auch damals führte er das Zeug mit sich. Ein Produkt seiner eigenen Firma. Und, jetzt fällt mir noch etwas ein …«

»Ja?«

»Frau Krömer äußerte sich ziemlich abschätzig über den Energydrink, als ich sie auf die Flasche ansprach. ›Widerliche Plörre‹ oder so ähnlich.«

»Welche Frau Krömer?«, fragte Braig. »Die Tochter oder die Mutter, die sie Ihrem Protokoll nach zu Hilfe gerufen hatte?«

»Jette, die Tochter«, sagte ich wahrheitsgemäß.

»Sie sind sich sicher, dass sie es war, mit der er …«

»Jette?«, fragte ich.

»Die Tochter.«

Ich war mir absolut sicher, dass sie es nicht war, sah aber keinen Grund, weshalb ich das hier offen zur Sprache bringen sollte. Ich hatte der Frau meine ärztliche Diskretion versprochen und fühlte mich verpflichtet, mich daran zu halten. Polizeiliche Ermittlungen hin oder her.

»Wie alt ist sie?«, fragte er.

»Jette? Mitte zwanzig, schätze ich.«

»Das passende Beuteschema, ja?«

Ich hob abwehrend beide Hände, täuschte Unwissen vor.

Der Kommissar schien mir zu glauben. »Auch wenn er nicht Ihr Patient war«, fuhr er fort. »Vielleicht können Sie mir trotzdem Hinweise geben, mit wem der Verstorbene Probleme hatte. Vielleicht sogar Streit, irgendeine Auseinandersetzung. Auch wenn die Sache schon länger zurückliegt?«

»Sie denken, so den Täter zu finden?« Ich atmete kräftig ein und aus, erhob mich von meinem Stuhl. »Hier in diesem Dorf?«

Er ließ kein Dementi hören, rang sich nur zu einem: »Wir sind ganz am Anfang« durch.

Natürlich fielen mir sofort unzählige Leute ein, die einen Grund hatten, Reifle zur Verantwortung zu ziehen. Ich hatte schließlich genug mitbekommen in meinem ersten Jahr hier im Ort.

Aber wenn wirklich eine der Personen, an die ich in diesem Moment dachte, hinter der Tat steckte, sah ich keinen Anlass, sie der Polizei zu verraten. Zu nachvollziehbar erschien mir deren Hass auf den Mann, zu menschlich ihre Gedanken an Rache und Vergeltung. Sollte sich der Kommissar selbst darum bemühen, den Täter oder die Täterin zu finden. Ich hatte keine Lust, mich als Denunziant zu betätigen.

»Sie selbst arbeiten noch nicht so lange hier?«, fragte er.

»Ein Jahr«, antwortete ich. »Und ich kenne schon eine ganze Menge Leute. Aber im Gegensatz zu meinem Onkel und Frau Kächele längst nicht alle.«

Er bedankte sich für meine Gesprächsbereitschaft, bat um die Telefonnummern Frau Kächeles und meines Onkels. »Wenn Ihnen noch etwas einfällt, hier erreichen Sie mich jederzeit.« Er drückte mir seine Visitenkarte in die Hand, verabschiedete sich dann.

3. Kapitel

Mittlerweile war es tatsächlich schon ein ganzes Jahr, dass ich in dem kleinen Ort als Landarzt praktizierte. Anfangs als frisch Zugezogener, als Reigschmeckter, wie die Alteingesessenen es auszudrücken pflegten, erst misstrauisch begutachtet und nur widerstrebend als Nothelfer meines Onkels, dem »richtigen Doktor«, wahrgenommen, benötigte es viel Zeit und Geduld sowie die verschiedenartigsten persönlichen Begegnungen, bis ich zumindest in Teilen des Dorfes und seiner Umgebung als mehr oder minder vertrauenswürdige medizinische Autorität akzeptiert wurde. Der Annäherungsprozess speziell zwischen den Alteingesessenen und dem neu zugezogenen Doktor gestaltete sich zäh und recht mühsam; Unmengen an Wasser würden wohl noch den Neckar und Rhein hinab ins Meer fließen, bis dem aus der Großstadt entflohenen Fremden das Prädikat ortsansässiger Mitbürger auf Bewährung zugebilligt werden würde.

Damit ging es mir freilich nicht besser als den zahlreichen Bewohnern der weitläufigen Neubaugebiete, die sich wie breite Gürtel rings um sämtliche Ortschaften der Umgebung erstreckten: Auch sie wurden, selbst wenn sie seit drei oder vier Jahrzehnten schon dort lebten, von vielen Alteingesessenen wie unerwünschte Reigschmeckte behandelt.

Bisher jedenfalls hatte die Akklimatisierungsprozedur, bis eine Person respektive Familie im Ort endgültig aufgenommen war, immer mehrere Generationen gebraucht. Weil mein Onkel aber zu Beginn meiner Tätigkeit immerhin achtundsechzig Jahre alt war, immer öfter an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stieß und deshalb nicht mehr alle Patienten zu deren Zufriedenheit versorgen konnte und ich als sein Neffe etliche Ferien bei seiner Familie im Dorf verbracht hatte, waren die Vorbehalte gegen den neuen Medizinmann nicht ganz so gravierend ausgefallen.

Vielleicht ließ auch unsere Art des Auftretens die familiäre Verbindung ahnen; obwohl ich einen anderen Nachnamen trug als der Bruder meiner Mutter hatten wir uns beide – unabhängig voneinander – ein eher rustikal zu nennendes Verhalten im Umgang mit unseren Patienten angewöhnt, das von besonders empfindlichen Kreaturen nicht sonderlich geschätzt wurde. Überzogen diplomatisch geprägtes Vorgehen oder gar schleimendes Hofieren der Kundschaft war unsere Sache nicht.

»Der Apfel fällt net weit vom Stamm«, bekam ich deshalb oft genug von Patienten zu hören, oder auch: »Sie sind genauso a Schofel wie Ihr Onkel.«

Manchmal fiel das Urteil noch unverblümter aus. »So a oghobelter Mensch wie Sie isch mir bis jetzt nur oimol über de Weg glaufe. Dreimal dürfet Se rate, wo?«

»Hart, aber herzlich!«, gab ich dann zur Antwort. »Hauptsache, Sie werden wieder gesund!«

Natürlich war ich mir der unverblümt direkten, in bestimmten Fällen auch barsch zu nennenden Art meines Auftretens bewusst. Berief sich mein Onkel offiziell auf seine jahrzehntelange Erfahrung als Landarzt und seine daraus erwachsene Kenntnis der von ihm betreuten Klientel: »Ohne ausgfahrene Ellboge bringt ma koin von dene Holzköpf und Dickschädel dazu, dem wohlmeinende Rat ihres Arztes zu folge!«, so steckte ihm doch grundlegend auch seine Tätigkeit in den Elendsgebieten Afrikas für die Ärzte ohne Grenzen in den Knochen. Mehrere Jahre lang hatte er in von bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen verwüsteten Randgebieten des Kongo, später auch in Somalia als Allround-Mediziner, wie er es bezeichnete, gearbeitet.

»Körperteile zamme gsucht, aneinander gflickt, abgstorbenes Fleisch abgsäbelt, Gschwüre ausbrennt, teilweise ohne vollständige Betäubung. Wenn des a Weile gmacht hasch, ka di nix mehr erschüttern«, hatte er mir in einer der seltenen Stunden, in denen seine Zunge vom Genuss von zu viel Hochprozentigem gelöst war, erklärt. »Au net dieses substanzlose Dauer-Gejammer von osere wohlstandsverwahrloste Mitbürger!«

Oft genug reagierte er deshalb auf allzu wehleidiges Klagen eingebildeter Dauerkranker mit barschen Bemerkungen wie: »Wenns de Millionär langweilig wird, heulet se oim de Kopf voll«, was ihn bei einer bestimmten Klientel nicht gerade beliebter machte.

Er sah es auch überhaupt nicht ein, mit seiner doch recht unkonventionellen Denke hinter dem Berg zu halten, um etwa allzu einfältige Gemüter nicht zu erschrecken – ganz im Gegenteil, er brachte sie ungeniert offen zum Ausdruck. So hingen im Eingangsbereich wie im Wartezimmer der Praxis große, von ihm selbst in schlaflosen Nächten mit kunstvoll ausgemalten Großbuchstaben erstellte Plakate, die in breite, barock-goldene Rahmen eingefasst waren. Ihre Texte wechselten alle paar Monate, die Aussage blieb selten unverständlich. Gehirnjogging, pflegte er, auf den Inhalt angesprochen, zu antworten.

Zu Corona-Zeiten etwa war zu lesen:

LEUTE, DIE GLAUBEN, DASS DIE IMPFUNG IHRE DNA VERÄNDERT, SOLLTEN DAS ALS CHANCE BETRACHTEN.

Zu Beginn meiner Tätigkeit schmückte eine andere Weisheit den Eingangsbereich:

DAS DENKEN IST ZWAR ALLEN ERLAUBT, ABER VIELEN BLEIBT ES ERSPART.

Und im Wartezimmer fand ich folgende Aufforderung:

WIE IN DER KIRCHE IST ES AUCH IN UNSERER PRAXIS MÖGLICH, DASS SIE DEN RUF GOTTES HÖREN. ES IST JEDOCH UNWAHRSCHEINLICH, DASS ER SIE AUF DEM HANDY ANRUFT. DANKE, DASS SIE ES AUSSCHALTEN!

Weil ich die Aussage der Sprüche als nachdenkenswert empfand und es sich offiziell immer noch um seine Praxis handelte, sah ich keinen Grund, sie zu entfernen.

Ich selbst war von den vielen Jahren meiner Tätigkeit im Krankenhaus und als Notarzt in Heilbronn und Stuttgart geprägt. In dieser Zeit hatte ich mehr über die übelsten Fehlentwicklungen des angeblich am weitesten entwickelten Säugetiers gelernt als im gesamten Rest meines Lebens.