16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

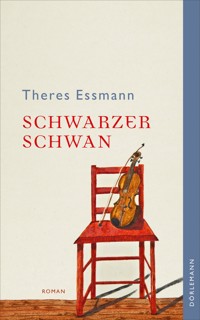

Der Kölner Taxifahrer Jürgen Krause ist zunächst nicht sonderlich angetan von seinem Fahrgast, einem älteren, etwas arroganten Herrn mit düster-melancholischer Ausstrahlung, der sich als Federico Temperini vorstellt. Doch allmählich gewährt ihm sein Gast Einblicke in sein einsames Leben und seine Obsession mit dem »Teufelsgeiger« Niccolò Paganini. Krause wird neugierig, und eine Art Freundschaft entwickelt sich zwischen den beiden so unterschiedlichen Männern. Dabei hat Krause ganz andere Sorgen, denn seit seine Ex-Frau wieder einen Lebensgefährten hat, fürchtet er den Kontakt zu seinem jugendlichen Sohn Leo zu verlieren. Es dauert eine Weile, bis er merkt, dass die Gespräche mit dem älteren Herrn auch ihm guttun. Als Temperini stirbt, setzt Krause einiges zu seinen Ehren in Bewegung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Theres Essmann

Schwarzer Schwan

Roman

Dörlemann

Inhalt

Widmung

Motto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nachruf auf Paganini

Hinweise und Danksagung

Über Theres Essmann

Für Steffen H. in Dankbarkeit

»Wissen wir denn, um welchen Preis

der Mensch seine Größe erkauft?«

Franz Liszt

Paris, 1840

in seinem Nachruf auf Paganini

1

Ich nahm den Anruf gleich nach dem ersten Klingeln an, das weiß ich noch, ich war auf dem Sprung in den Tag, auf dem Weg zur Wohnungstür, und mein Handy klingelte in dem Moment, als ich es im Vorbeigehen von der Kommode nahm.

»Federico Temperini«, hörte ich eine tiefe Stimme und klangvoll rollende Rs. Und dann nichts mehr. Schweigen. Als wäre mit seinem Namen bereits alles gesagt. Monate später, als er mir keine Ruhe mehr ließ, erinnerte ich mich an diesen Moment. Vor dem Küchenfenster hatte an diesem frühen Morgen der Nebel gehangen, in einer halben Stunde würde irgendwo in den suppigen Straßen der Stadt mein erster Fahrgast stehen, und ich hatte nicht den Nerv, fragte mit einer Spur Schärfe in der Stimme: »Ja? Und?«

»Federico Temperini.« Wieder rollte das R. Und wieder sprach er nicht weiter.

»Das sagten Sie schon. Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann?« Taxi fahren natürlich, dachte ich, und dass wir doch nicht bei der Telefonseelsorge waren. Ich hörte ihn tief Luft holen, und dann: »Ich suche einen Chauffeur.«

Mittlerweile ging ich die Treppe zur Haustür hinunter.

»An ein oder zwei Abenden im Monat«, sagte er.

»Ah, Sie möchten Taxifahrten bestellen. Hören Sie, ich muss los und kann gerade nichts notieren. Wie wäre es, wenn …«

»Nein, ich brauche einen Chauffeur.«

Mein Vater hatte das gemacht, beim Limousinen-Service hier in der Stadt, eine Ewigkeit war das her, und ich sah ihn vor mir die Treppe hinuntergehen, mit seinen 1,63 Metern, die ich viel zu früh um einen Kopf überragt hatte, und die sich morgens vor meinen Augen zu strecken schienen, während er Schirmmütze und Jackett anzog, beides blau, das Jackett mit einer Doppelreihe goldener Knöpfe, die weißen Handschuhe steckte er in die Seitentasche.

»Sie holen mich zu Hause ab, fahren mich irgendwo hin, warten dort und bringen mich wieder nach Hause.«

Er klang jetzt dringlich, nannte die Konditionen, keine schlechten. »Sie hören von mir – Federico Temperini.« Und dann legte er auf.

Zwei Wochen später bog ich in seine Straße ein, jenseits der Gleise, wo Wohnen im Altbau zugige Fenster und rostige Rohre meint. Er hatte mir auf die Mailbox gesprochen, »Federico Temperini«, und obwohl ich seit seinem ersten Anruf nicht mehr an ihn gedacht hatte, erinnerte ich mich sofort. Er nannte seine Adresse, 19 Uhr bis 23 Uhr, Datum und Wochentag, dann noch einmal die Konditionen, die waren nicht schlechter geworden. »Ich erwarte Sie.«

Ich fuhr damals seit über fünfzehn Jahren Taxi, mittlerweile den dritten Wagen, und jeder hatte seine Eigenart: das schmeichelnde Holz des Schaltknaufs in der Hand, das Geräusch des Kofferraumdeckels beim Schließen, den störrischen Moment beim Loskommen. Und Tag für Tag stiegen Menschen zu mir ins Auto, sagten, wo sie hinwollten und dann oft noch viel mehr, während sie sich von mir an ihr Ziel bringen ließen, zu einem Platz oder vor einen Hauseingang, manchmal auch noch weiter, wie die alte Frau mit den Streichholzbeinen und der viel zu schweren Einkaufstasche, die ich ihr abnahm, die Treppe hoch, in einen Wohnungsflur, in dem es komisch roch und der dunkel blieb, auch als ich den Lichtschalter drückte. »Wären Sie so nett, ich hab Glühbirnen gekauft.« Und dann holte ich einen Stuhl aus der Küche, drehte eine Glühbirne in die Deckenlampe und fragte mich, wo ihr Enkel war, von dem sie mir während der Fahrt erzählt hatte.

Oder die Schwangere, deren Bauch sich so kugelrund vor das Seitenfenster geschoben hatte, dass ich den Beifahrersitz ganz nach hinten stellte, bevor ich ausstieg und ihr die Wagentür öffnete, und drei Straßen weiter wusste ich, dass das Baby jeden Tag kommen konnte, der Vater aber nicht, weil er gar nicht wusste, dass er es war. Später fragte sie dann, während sie mit der einen Hand ihren Rucksack zwischen Bauch und Kinn hielt und mit der anderen darin nach ihrem Geldbeutel kramte: »Haben Sie eine Karte, kann ich Sie anrufen, wenn es losgeht, auch nachts?« Ich erklärte ihr die 112, sie stieg aus, ich wünschte ihr viel Glück, also dass alles gutging. »Und vielleicht sagen Sie dem Vater doch Bescheid? Oder bitten eine Freundin?«

Er hob einen Arm, als er das Taxi sah, ich hatte schon die Scheinwerfer an. Über den anderen Arm hatte er seinen Mantel gelegt, der war dunkel wie sein Anzug, er blieb stehen, wo er war, ein großer Mann, im Hauseingang, nur eine Stufe erhoben vom Bürgersteig und noch erfasst vom Lichtschein der Straßenlaterne. Er schaute zu mir, regungslos wie ein Reiher auf Fischfang. Schließlich stieg ich aus, öffnete die hintere, dem Bürgersteig zugewandte Wagentür und hielt sie auf. Das überzeugte ihn offensichtlich, er setzte sich in Bewegung, ein hagerer alter Herr, der sehr aufrecht ging.

»Federico Temperini«, sagte er.

Das wusste ich ja nun schon, wollte aber nicht unhöflich sein und reichte ihm die Hand: »Taxi Krause, also, Jürgen Krause.«

Sein schmales Gesicht hatte tiefe Furchen, vor allem senkrechte, als setzte sich das Langgezogene seiner Gestalt in ihnen fort. Über dem linken Arm hatte er immer noch den Mantel, das blieb auch so, als er einstieg. Ich schloss seine Tür, setzte mich ans Steuer, drehte mich zu ihm um und fragte: »Und jetzt?«

»Zur Philharmonie«, sagte er. »Bruch. Erstes Violinkonzert, g-Moll.«

Daher also der schwarze Anzug. Unter meinen männlichen Fahrgästen, die zur Philharmonie wollten, hatte der Anteil an Jeansträgern – obenherum in Hemd oder schwarzem Rollkragenpullover – deutlich zugenommen. Er dagegen war alte Schule.

Ich startete den Wagen, schaltete den Taxameter ein und fuhr zügig los. Wir mussten über die Brücke, vor der es sich auch abends oft staut. Er beugte sich nach vorne, reichte einen weißen Umschlag zwischen den Rückenlehnen hindurch und legte ihn auf den Beifahrersitz. »Ihr Honorar. Wie abgemacht.«

Abgemacht war ja nun etwas übertrieben, ich sah auf den Umschlag, Büttenpapier, das erkannte ich an der ausgefransten Schnittkante, der Umschlag gehörte auf einen antiken Sekretär und nicht auf den Beifahrersitz meines Taxis und konnte Gott weiß was enthalten. Ich schlug vor, dass ich ihn an der Philharmonie absetzen und nach dem Konzert wieder einsammeln und nach Hause bringen würde, und wir trotzdem den nächsten Termin fest vereinbaren könnten, Abrechnung dann ganz normal als Taxifahrten. Er hatte sich mittlerweile wieder zurückgelehnt, ich sah im Rückspiegel seine schwarzen Haare, die ihm bis auf die Schultern fielen, schon reichlich ausgedünnt und vermutlich gefärbt.

»Sie müssen bereitstehen. Vielleicht verlasse ich das Konzert früher.«

»Und Sie müssen sich anschnallen. Bitte.« Ich stellte den Taxameter aus und drehte mich zu ihm um. Wir warteten auf Grün. Er griff nach dem Mantel, legte ihn neben sich auf die Rückbank, mit der rechten, freien Hand, mit der er dann auch den Gurt herauszog. Und da sah ich es zum ersten Mal, dass mit seiner anderen Hand irgendetwas nicht in Ordnung war. Er hielt sie eigentümlich starr, etwas war mit den Fingern, aber dann sprang die Ampel um, und wir fuhren eine Weile schweigend, über die Brücke, der Dom erhob sich in den jetzt dunklen Himmel, angestrahlt; sein Sandstein leuchtet dann wie von innen, über einem schwarzen Band, das im Dunkeln bleibt, sodass es aussieht, als schwebte er über der Stadt.

»Kommen Sie aus Italien?«, fragte ich.

»Nein«, sagte er. Mehr nicht. Später, vor der Philharmonie, hielt ich ihm die Wagentür auf, und er stieg aus, den Mantel hatte er jetzt wieder über den Arm und die komische Hand gelegt.

»Ich warte dort hinten auf dem Taxistreifen auf Sie.«

Das tat ich dann auch. Ich hielt den Briefumschlag eine Zeit lang in den Händen, dann schaute ich hinein, er enthielt einige Geldscheine. Der Betrag stimmte, für den ganzen Abend: ein Vorschuss also. Ich stellte das Radio an, und ich dachte an meinen Vater und dass ich gar nicht wusste, wie er die Zeit rumgebracht hatte, während er in der Limousine auf seine Kunden wartete. Davon hatte er nie erzählt, beim Frühstück, nur von den Kunden, und dabei hatten seine Augen geleuchtet. Berühmte Leute, bei denen es reichte, den Namen auszusprechen, damit meine Mutter sich von der Anrichte umdrehte, auf der sie mein Schulbrot machte, und in die Hände klatschte: »Nein, Gustav, doch nicht der Reinhard Mey?!« Und mein Vater sagte dann immer: »Doch, genau der. Und wisst ihr, wohin er wollte?« Und dann folgte eine dieser Geschichten, über die ich vergaß, dass heute Schule war und wie klein mein Vater wirkte, wenn er vom Küchentisch auf- und neben meine Mutter stand, bis meine Mutter wieder in die Hände klatschte und sagte: »Jürgen, jetzt aber zacki zacki, du musst los.«

Ich zuckte zusammen, als er an das hintere Seitenfenster klopfte. Der Vorplatz war noch menschenleer. Ich stieg aus, hielt ihm die hintere Türe auf, und er stieg ein.

»Nach Hause«, sagte er. Und dann, während ich den Wagen startete: »Die spielen jetzt Beethovens Dritte.«

Ich hätte ihn gerne gefragt, ob ihm denn die andere Musik gefallen hatte, die für Geige, ich hatte mir aber den Namen des Komponisten nicht gemerkt, daher hielt ich mich zurück. Es hatte angefangen zu nieseln, nur leicht, und die Scheibenwischer schrappten über das Glas.

»Die Schlusssteigerung im Finale, Allegro energico, nicht schlecht, aber beim Tempo in der Doppelgriff-Passage, da war noch gehörig Luft.«

Ich wollte bekennen, dass Klassik nicht so mein Ding war, aber er kam mir zuvor, beugte sich nach vorne und sagte: »Und dabei sind die Doppelgriff-Läufe nichts gegen die bei Paganini.«

»Paganini?«, fragte ich.

»Niccolò Paganini«, sagte er. »Der Teufelsgeiger. Er war der Größte.«

Mehr sollte ich an diesem Abend nicht erfahren, er hatte sich wieder zurückgelehnt, schaute aus dem Seitenfenster und schwieg für den Rest der Fahrt. Als er ausstieg – ich hielt ihm die Wagentür auf – trug er den Mantel wieder über dem Arm und ich sah seine Hand nicht. Schon im Gehen und ohne mich anzuschauen, sagte er: »Sie hören von mir.« Er verschwand hinter der Haustür, machte sie sehr langsam hinter sich zu.

Ich stieg ein, drehte das Radio auf und entschied, es für den Tag gut sein zu lassen. Neben mir lag der Umschlag, im Rücken spürte ich noch den hageren alten Mann und dachte an die Namen, Temperini und Paganini. Wie hatte er ihn genannt? Teufelsgeiger. Ich fuhr zurück, über die Brücke, vom Wasser stieg Nebel auf, sodass der Dom jetzt jede Bodenhaftung verloren hatte, seine angestrahlten Türme glommen hinter Nebelschwaden in der Luft. »Guck mal, Leo, der Mann über den Wolken hat ein riesiges Nachtlicht angezündet, für alle schlafenden Kölner Kinder«, hatte ich zu Leo gesagt, an einem Papa-Wochenende auf einer unserer Gute-Nacht-Fahrten, die unser Geheimnis waren. Das war, als Irene es schon nicht mehr mit mir und meinem Taxi aushielt, und bevor sie mit Leo zu ihrem Neuen zog, ins Reiheneckhaus, fünf Autostunden entfernt. Ich sah Leo neben mir sitzen, seinen Stoffhasen im Arm. Er liebte das, in der dunklen Jahreszeit mit dem Taxi durch die abendlichen Straßen gefahren zu werden, draußen die Dunkelheit und die vorbeiziehenden Lichter, im Wageninneren Kekse und Geschichten. »Noch mal, wie du Pu den Bären in deinem Taxi gefahren hast. Und wie alles geklebt hat, vom Honig.«

Und nachher, in meiner Wohnung und seinem Zweit-Zuhause, konnte er ohne das Licht neben der Schlafzimmertür nicht einschlafen. »Papa, das Nachtlicht!«

Ich wählte jetzt Irenes Kurzwahl über die Freisprechanlage des Taxis, es war noch nicht sehr spät.

»Schläft Leo schon?«

»Nein, er lernt noch. Ulrich fragt ihn ab. Latein-Vokabeln. Er schreibt morgen einen Test, den letzten hat er in den Sand gesetzt.«

»Na ja, er ist sechzehn und hat halt anderes im Kopf.«

»Sagst du. Bist du noch im Taxi? Es rauscht so.«

»Heute war ich Chauffeur.« Und ich erzählte ihr, was sie früher hätte hören wollen, von Temperini, wie er mich angerufen und darauf bestanden hatte, dass ich sein Chauffeur wurde, vom halben Abend und vom vollen Honorar im Briefumschlag aus Büttenpapier.

»Meine Rede.« Irene hatte immer gewollt, dass ich wenigstens als Chauffeur arbeitete wie mein Vater, wenn ich schon unser Geld mit Autofahren verdiente. »Lieber großkotzige Generaldirektoren als Fußballfans, die auf den Rücksitz kotzen«, hatte sie einmal gezetert.

Wir lernten uns auf der Fachhochschule für Verwaltung kennen. Dass sie schwanger wurde, war ungeplant, zunächst auch unfassbar und dann unerwartet gut. Wir wollten das Kind beide. Doch während Irene das kleine Wunder Leo austrug, hatte ich eine so ungeheure Angst vor Prüfungen, dass ich, als es darauf ankam, nichts herausbrachte, in drei von fünf Prüfungen durchfiel und mich daraufhin lieber hinter das Steuer eines Taxis verkroch, wie Irene es nannte, als noch einmal anzutreten.

»Wer jede beknackte Straße in Köln kennt, kann sich ja wohl so ein paar Verwaltungsparagraphen merken.« Irene ließ nicht locker, sie verstand nicht, dass Merken nicht das Problem war, und die anstehende Ortskenntnisprüfung mich in altbekannte Angst versetzte. Sie hatte Leo die Brust gegeben, jetzt legte sie ihn sich über die Schulter. »Leo, sag doch auch mal was, oder wie findest du das dann später im Kindergarten: Mein Papa fährt Taxi?« Irene klopfte Leos kleinen Rücken, bis er aufstieß. »Na also.«

Und jetzt übte Ulrich mit Leo Latein-Vokabeln. Ulrich, der Steuerberater war. Der das hatte, was man eine gute Anstellung nennt. Der Klienten mit vernünftiger Arbeit beriet und vielleicht auch solche mit Chauffeur.

2

Von Temperini hörte ich zwei oder drei Wochen später wieder, ich hatte damit gerechnet, aber nicht so schnell. Ich saß mit einem Bier am Küchentisch und las Eric Claptons Mein Leben, als mein Handy klingelte. Vor dem Fenster war es schon dunkel. Er sagte seinen Namen, und ich zählte im Stillen die Sekunden, die er schwieg. Eigenartig, dass ich mich noch daran erinnere, es waren acht, und es fiel mir nicht leicht, sie durchzuhalten.

»Nächsten Donnerstag. 19 Uhr.«

»Warten Sie, ich schaue mal nach«, sagte ich und versuchte möglichst geräuschvoll in Eric Claptons Leben zu blättern. Donnerstagabend hatte ich nichts vor.

»Ich erwarte Sie«, sagte er. »Adresse und Konditionen wie immer.«

»Sie meinen, wie beim letzten Mal, genau genommen beim ersten Mal?« Der alte Herr hatte so eine Art, man musste wirklich aufpassen. »Ah, hier, Donnerstag, ja, das geht.«

»Adresse und Konditionen wie immer«, wiederholte er, »Philharmonie wie beim letzten Mal, dieses Mal aber Liszt.«

Liszt? Den kannte ich auch nicht.

»Wie hieß der tolle Geiger noch einmal, der vom letzten Mal?«, fragte ich.

»Paganini. Niccolò. Mit C, zwei Cs.«

Ich wollte noch fragen, warum er ihn Teufelsgeiger genannt hatte, aber da hatte er schon aufgelegt.

Also zog ich mein Notebook von der Fensterbank auf den Küchentisch und suchte im Internet. Paganini. In Italien geboren, Ende des 18. Jahrhunderts, und schon zu Lebzeiten eine Legende. Der erste Megastar der Musikgeschichte. Der Teufelsgeiger. Genau so stand das da. Weil er Geige spielte wie kein anderer, meist seine eigenen Werke, die waren offenbar gespickt mit technischen Raffinessen und höllisch schwer zu spielen, nicht zu vergleichen mit denen der anderen seiner Zeit, Beethoven und wie sie alle hießen, und ich hörte Temperini, wie er auf der Rückfahrt zwischen den Vordersitzen meines Taxis hindurch an irgendwelchen schwierigen Passagen herumnörgelte, die der Geiger im Konzert vorhin nicht gut hingekriegt hatte – und dabei seien sie nichts gegen die bei Paganini.

Der war durch ganz Europa kutschiert worden, der Eintrag listete dutzende Städte auf und las sich wie das Inhaltsverzeichnis meines Straßenatlas, Köln war auch dabei. Wo er auftrat, zahlten die Männer bereitwillig, und zwar das Vielfache der sonst üblichen Eintrittspreise, und ihre Frauen fielen reihenweise in Ohnmacht. Irgendwie kam da dann auch der Teufel ins Spiel: Wer so unheimlich gut Geige spielte, musste einen Pakt mit dem Satan haben. Zudem fanden die Leute, dass Paganini gruselig aussah. Mir ging es nicht anders. Ich fand viele Bilder, der Mann war offenbar dauernd gemalt worden. An eines erinnere ich mich besonders, vielleicht auch, weil es mir später in Temperinis Papierschnipseln wieder begegnete: Paganini, wie er dasteht und Geige spielt. Sehr groß und sehr dünn, Arme und Beine langgezogen und unnatürlich gebogen, als flösse sein Körper gallertartig um die Geige. Alles war düster, seine schwarze Kleidung, sein schwarzes schulterlanges Haar, der dunkle Hintergrund. Das einzig Helle waren seine Finger, lang wie Spinnenbeine, und sein Gesicht, wächsern bleich über die Geige gebeugt.