25,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wiley-VCH

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

1964 wurden Feodor Lynen und Konrad Bloch mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. Seit Feodor Lynens Todesjahr 1979 erhalten jährlich bis zu 150 Nachwuchswissenschaftler ein Feodor-Lynen-Stipendium für Forschung im Ausland von der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)und seit 1982 gibt es die Feodor Lynen Lecture für die erfolgreichsten Biochemiker der Welt. Heike Will verfasste nun die erste Biographie in engem Austausch mit vielen Zeitzeugen über Feodor Lynen als Mensch - bayerisches Urgestein -, Wissenschaftler und diplomatischen Gestalter. Sie beschreibt die Evolution der Biochemie von den dreißiger bis zu den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts: Wie Feodor Lynen und Kollegen im Wettstreit der "Chemie im Körper" auf die Spur kamen. Feodor Lynen erforschte nichts Geringeres als die biochemische Katalyse, die natürlichen Reaktionswege von der Essigsäure zu Fettsäuren, Cholesterin und Steroidhormonen. Auch Naturkautschuk, die Funktionsweise lebenswichtiger Vitamine und Multienzymkomplexe waren im Fokus seiner wissenschaftlichen Neugier. Feodor Lynen war in vieler Hinsicht ein Pionier: Er prägte das Arbeiten mit Modelsubstanzen, baute Brücken für den Austausch deutscher Forscher mit Wissenschaftlern aus USA, Israel, Japan und China in den eisigen Zeiten nach dem 2. Weltkrieg, verband Chemie, Medizin und Biologie, Institute und Gesellschaften. Er beeinflusste das Wirken vieler wissenschaftlicher Organisationen wie der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), der Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (GBM), und des Goethe-Institutes. Er widmete sich der Erforschung der dynamischen Lebensprozesse mit Mut zu Risiken, enormer Ausdauer und der von seinem Lehrer Heinrich Wieland vorgelebten, von Logik geprägten, kritischen und sorgfältigen Arbeitsweise. Heute ist Lynens wissenschaftliches Werk in den Grundlagen des biochemischen Fachwissens aufgegangen. Heike Wills Biographie öffnet allen Spätgeborenen den Zugang zu Sternstunden der deutschen Biochemie in internationalem Umfeld in oft sehr schwierigen Zeiten und erlaubt die Evolution der biochemischen Forschung bis heute zu begreifen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 558

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Contents

Cover

Title page

Copyright page

Vorwort

Danksagung

Herkunft

Kindheit und Jugend (1911 – 1930)

Studienjahre (1930–1937)

Schwiegervater Heinrich Wieland

Beruflicher und familiärer Beginn (1937 bis 1945)

Neubeginn (1945–1947)

Überwindung der Isolation (1948–1952)

Internationale Rufe (1952–1953)

Aufnahme in die Max-Planck-Gesellschaft (1953–1958)

Reiche Jahre (1958–1964)

Nobelpreis (1964)

Expansion (1965–1973)

Die letzten Jahre (1974 – 1979)

Schluss

Gesamtverzeichnis der verwendeten Literatur und Quellen

Anhang

Anekdoten

Themen und Anzahl der Veröffentlichungen Feodor Lynens

Kurzportraits der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Gastwissenschaftler in Feodor Lynens Laboratorium

Lynens Nobelpreiswürdige Beiträge zur Aufklärung der Wege des Fettsäure- und Cholesterol-Stoffwechsels

Stichwortregister

Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema …

Schatz, Gottfried

Feuersucher

Die Jagd nach den RäaUtseln der Zellatmung

2011

ISBN: 978-3-527-33084-3

Krause, Michael

Wie Nikola Tesla das 20. Jahrhundert erfand

2009

ISBN-13: 978-3-527-50431-2

Wieland, Sibylle/Hertkorn, Anne-Barb/Dunkel, Franziska (Hrgs)

Heinrich Wieland

Naturforscher, NobelpreisträaUger und WillstäaUtters Uhr

2008

ISBN-13: 978-3-527-32333-3

Schwedt, Georg

Chemie und Literatur – ein ungewöoUhnlicher Flirt

2009

ISBN-13: 978-3-527-32481-1

Nicolaou, K.C./Montagnon, T.

Molecules that Changed the World

2008

ISBN: 978-3-527-30983-2

Hoffmann, Dieter

Einsteins Berlin

Auf den Spuren eines Genies

2006

ISBN-13: 978-3-527-40596-1

Quadbeck-Seeger, Hans-Jürgen

»Der Wechsel allein ist das Beständige« Zitate und Gedanken für innovative Führungskräfte

2007

ISBN-13: 978-3-527-50343-8

Voet, Donald J. /Voet, Judith G./ Pratt, Charlotte W.

Lehrbuch der Biochemie

2010

ISBN-13: 978-3-527-32667-9

Autor

Dr. Heike Will

Franz-Liszt-Str. 9

97074 Würzburg

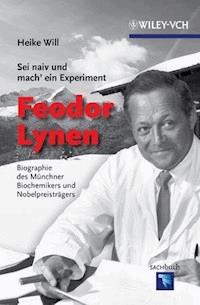

Titelbild

Feodor Lynen am Schreibtisch, ohne Datum Quelle: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem

1. Auflage 2011

Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung

Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.

© 2011 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany

Alle Rechte, insbesondere die der übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Umschlaggestaltung Bluesea Design, Vancouver Island BC

ISBN: 978-3-527-32893-2

Vorwort

Aus Anlaß des 95. Geburtstages Feodor Lynens trafen sich am 16. und 17. September 2006 in Feldafing und im Kloster Andechs bei München annähernd 120 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige der Familie des Biochemikers und Nobelpreisträgers zu einem Wiedersehen. Die Organisatoren des Treffens, zwei an der Universität Tübingen arbeitende ehemalige Doktoranden Lynens, Bernd Hamprecht und Joachim Schultz, wollten mit dem Wiedersehen nicht bis zum100. Geburtstag ihres 1979 gestorbenen Lehrers warten, da dann keiner der Schüler mehr im aktiven Berufsleben stehen und über ein für die Organisation des Treffens nötiges Sekretariat verfügen würde. Zudem würde die Zahl der lebenden oder wenigstens reisefähigen ehemaligen Mitarbeiter Lynens möglicherweise gesunken sein. Die Teilnehmer des Treffens waren vorwiegend ehemalige Diplomanden, Doktoranden, postdoctoral fellows, sabbatical professors, Technische Assistentinnen und Assistenten, Sekretärinnen sowie Laborarbeiter. Die Gegenwart eines Großteils der Lynenschule legte die Idee nahe, auf dem Treffen die Sammlung von Informationen für eine Biographie Feodor Lynens zu initiieren. Gundolf Keil, emeritierter Professor für Geschichte der Medizin und ehemaliger Kollege Bernd Hamprechts aus dessen Würzburger Zeit, war von der Idee begeistert, sagte die wissenschaftshistorische Betreuung der ursprünglich als Dissertation konzipierten Arbeit zu und gewann Heike Will für das Biographieprojekt. Dieter Oesterhelt, Direktor an Feodor Lynens Wirkungsstätte, dem Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried, ein weiterer Schüler Feodor Lynens und Kollege und Freund aus der Doktorandenzeit der beiden Initiatoren des Treffens, überzeugte die Max-Planck-Gesellschaft, die Anfertigung der Biographie finanziell zu unterstützen.

Feodor Lynen (1911–1979), ein Pionier der Biochemie, war Professor für Biochemie an der Universität München und Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie (München) und später am Max-Planck-Institut für Biochemie (Martinsried). Im Jahre 1964 erhielt er den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie für seine bahnbrechenden Arbeiten in der Biochemie, insbesondere seine Forschungen über Mechanismus und Regulation des Cholesterin- und Fettsäure-Stoffwechsels. Lynen verdanken wir zudem Aufklärung der chemischen Natur und der Funktion der Aktivierten Essigsäure sowie des Wirkungsmechanismus des Vitamins Biotin. Durch die Vielzahl der in seinem Labor geprägten Wissenschaftler hat er die Entwicklung der Biochemie nicht nur in Deutschland sondern auch weit darüber hinaus viele Jahrzehnte lang geprägt.

Während Feodor Lynens Leben, das auch von den beiden Weltkriegen geprägt wurde, fand die allmähliche Wiederaufnahme Deutschlands in die Weltgemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Als einer der führenden deutschen Wissenschaftler, der nicht durch Engagement für das nationalsozialistische System belastet war, war er maßgeblich beteiligt insbesondere an der Reintegration der deutschen Wissenschaft in die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft und am Aufbau wissenschaftlicher und politischer Kontakte mit dem jungen Staat Israel. Die Bedeutung dieser – seiner beeindruckenden Persönlichkeit und seinem wissenschaftlichen Status zu verdankenden – Leistungen kann nach den entsetzlichen, von Deutschland zu verantwortenden Geschehnissen während der Nazizeit nicht überschätzt werden. Zwei wissenschaftliche Organisationen würdigen diese Leistungen und die Bedeutung Lynens für die Wissenschaft in besonderer Weise: Die Alexander von Humboldt-Stiftung, indem sie die jährlich an 120 hochqualifizierte Postdoktoranden vergebenen Forschungsstipendien nach ihrem früheren Präsidenten Feodor Lynen benannt hat; die Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (GBM), indem Sie jedes Jahr eine Forscherpersönlichkeit durch die Einladung ehrt, eine Feodor Lynen Lecture auf einem ihrer beiden internationalen Kongresse zu halten.

Heike Will ist es in ihrer Biographie des Biochemikers Feodor Lynen gelungen, dem Leser diese großartige Forscher- und Lehrer-Persönlichkeit samt der sie prägenden Einflüsse aus Familie und akademischer Umgebung nahe zu bringen. Dabei hat sie erfreulicherweise auch Lynens wichtige öffentliche Wirkung im Bereich des internationalen wissenschaftlichen Netzwerkes und bei der oben genannten Wiedereingliederung Deutschlands in die Staatengemeinschaft herausgearbeitet.

Dr. Eva Wille vom Verlag Wiley-VCh regte an, der Biographie ein Kapitel mit biographischen Skizzen der ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter Feodor Lynens sowie einige Stoffwechselschemata zur Verbesserung des Verständnisses von Lynens wissenschaftlichem Wirken anzufügen. Diesen Anregungen sind wir gerne gefolgt. Wir möchten allen ehemaligen Kollegen und Freunden, die uns bereitwillig mit Informationen über sich oder bereits verstorbene Kollegenversorgt haben, herzlich für ihre konstruktive Unterstützung danken. Besonderer Dank gilt hierbei Professor Karl Decker, dem wir viele wertvolle Hinweise und Informationen verdanken. Dr. Radovan Murin sei herzlich für seine tatkräftige Hilfe bei der Gestaltung der vier Stoffwechselschemata gedankt. Großer Dank gebührt auch Eva Wille und Waltraud Wüst vom Verlag für Geduld und Verständnis, mit denen sie den Verzögerungen bei der Entstehung des Kapitels über die Lynen-Mitarbeiter begegnet sind.

Wir sind überzeugt, dass auf der Suche nach Vorbildern junge Leute in dieser Biographie wertvolle Anregungen für die Gestaltung ihres Lebensweges finden werden – und diejenigen, die ihren Weg bereits gefunden haben, von dieser in der Geschichte der Biochemie und der gesamten Biowissenschaften so wichtigen Persönlichkeit fasziniert sein werden.

Bernd Hamprecht

Gundolf Keil

Dieter Oesterhelt

Danksagung

An erster Stelle möchte ich drei Förderern dieses Projektes sehr herzlich danken:

– dem Initiator des Vorhabens, Herrn Prof. Dr. Bernd Hamprecht, Interfakultäres Institut für Biochemie an der Universität Tübingen, für seine stete Unterstützung und ganz besonders für sein großes Engagement, mit dem er ergänzende Kapitel übernommen hat, – Herrn Prof. Dr. Dieter Oesterhelt, Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München, für die großzügige finanzielle Unterstützung seitens der Max-Planck-Gesellschaft, ohne die die Umsetzung eines solchen Projektes nicht denkbar gewesen wäre, und

– Herrn Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Gundolf Keil, emeritierter Vorstand des Instituts für Geschichte der Medizin an der Universität Würzburg, für seine immer liebenswürdige und unermüdliche kompetente Begleitung und Betreuung in allen Phasen des Entstehungsprozesses und für die zahlreichen anregenden Gespräche und konstruktiven Diskussionen.

Außerdem möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei: – den Töchtern Feodor Lynens, Frau Eva-Maria Lynen und Frau Dr. Anne Marie Lynen, sowie bei Herrn Dr. Heinrich Pfeiffer, ehemaliger Generalsekretär und Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Alexander von Humboldt-Stiftung, für ihre äußerst freundliche und hilfreiche Gesprächsbereitschaft, und darüber hinaus bei Frau Dr. Anne Marie Lynen für viele weitere wertvolle Hinweise und Anregungen und ihre tatkräftige Unterstützung bei der Beschaffung des Bildmaterials, – Herrn Prof. em. Karl Decker, Institut für Biochemie und Molekularbiologie an der Universität Freiburg, für seine freundlichen und konstruktiven Anmerkungen,

– allen Lynen-Schülern der ersten und auch der nachfolgenden Generation für ihre Bereitschaft, persönliche Informationen zur Verfügung zu stellen, – den Mitarbeitern des Archivs der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und den Mitarbeitern des Archivs der Ludwig-Maximilians-Universität und des Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München und – dem Wiley-Verlag Chemie Weinheim, insbesondere Frau Dr. Eva Wille, für die angenehme Zusammenarbeit.

Würzburg, Januar 2011

Heike Will

Herkunft

Väterliche und mütterliche Familie Kupfermeister im Aachener und Stolberger Gebiet · Heirat der Eltern Feodor Lynens · Feodor Lynens Vater erhält Professur für Maschinenbau in München

»Ich würde glauben, dass ein Wissenschaftler etwas Unternehmerisches haben muss. Ich meine, man muss ja, wenn man ein Arbeitsgebiet anfängt, ein Problem beginnt, sich darauf konzentrieren und muss das organisieren; man muss ein Durch-haltevermögen haben, um an dem Problem zu bleiben – also Eigenschaften, die auch ein Unternehmer besitzt.«1

Feodor Lynen strahlte bei allem, was er unternahm, eine Begeisterung aus, die ansteckend sein konnte. Dazu kamen ein überragender Leistungswille und der Ehrgeiz, immer der Beste sein zu wollen.

Seine trotzdem humorvolle, barocke Lebensart machte es ihm leicht, mit den Menschen in seiner Umgebung Beziehungen aufzunehmen. »Fitzi Lynen hat, wo immer er hinkam, zugeneigte Menschen gefunden: Viele von ihnen dürfen sich als Freunde fühlen. Er strahlte im weiten Umkreis Anziehungskraft aus, die sich aber nicht in quadratischer Funktion mit wachsender Annäherung vergrößerte. Bei seinem Charisma, das mit Scharfsinn gepaart war, wusste er wohl Distanz zu halten. Die Zahl derer, die diese überschreiten konnten, war sicher kleiner als man aus seiner Beliebtheit auf der ganzen Welt ableiten möchte.«2

Feodor Lynen war ganz gewiss keine einfach zu durchschauende Persönlichkeit. Sein lebhaftes Wesen hielt ihn im Mittelpunkt des Geschehens und der Aufmerksamkeit, und es konnte leicht über eine tiefe Zurückhaltung hinwegsehen lassen, die neben seiner Vitalität seinen Charakter ausmachte.3

Die näheren Umstände und persönlichen Bezüge seines familiären Herkommens scheinen für Feodor Lynen ein solcher zurückgehaltener Bereich gewesen zu sein. In seinen wenigen autobiographischen Mitteilungen finden wir nahezu nichts darüber, abgesehen von einigen sehr äußerlich gehaltenen allgemeinen Bemerkungen und einzelnen Episoden, die in ihrer Formelhaftigkeit eher den Eindruck einer über die Jahre verdichteten Legende hinterlassen.

Die Ursache dafür lässt sich nur vermuten – vielleicht ein aus Lynens großbürgerlicher Herkunft jahrhundertealter Tradition geborenes Understatement oder das Familienleben als intimer, von starken Emotionen geprägter Bereich, in Feodor Lynens früher Kindheit zusätzlich durch den Soldatentod eines älteren Bruders im Ersten Weltkrieg und nur zwei Jahre später durch den Tod des Vaters und die nachfolgenden finanziellen Schwierigkeiten der Familie während der Inflation beeinflusst.

Feodor Lynen gehörte in seinem Leben nie zu den Außenseitern. Seine Geburt und seine Heirat eröffneten ihm Möglichkeiten, die er zu nutzen verstand; das Glück, das sich dabei oftmals seinen Fähigkeiten und Begabungen zur Seite stellte, war für ihn eine »Charaktereigenschaft«.4

Die väterliche Linie Lynen wie auch die mütterliche Linie Prym seiner Vorfahren stammte aus der Aachener Gegend.5 Der Familienstammbaum verzeichnet in 16 Generationen über 1100 Mitglieder und erlaubt den Blick zurück bis ins späte 14. Jahrhundert, auf den ersten namentlich bekannten Vorfahren der väterlichen Lynen-Linie, Johann Lynen, geboren zwischen 1390 und 1400, gestorben 1471. Die Familie lebte während der ersten fünf dieser übersehbaren 16 Generationen von der Landwirtschaft. Dann begann sich der soziale Aufstieg abzuzeichnen: schon ab der Mitte des 15. Jahrhunderts betrieb die Familie im Aachener Raum den Kohlenbergbau. Als Kaufleute und Besitzer von Manufakturen für Kupfer- und Messingwaren, sogenannten Kupferhöfen, sind sie ab dem Jahr 1595 in der Stadt Aachen nachzuweisen.

Die Entwicklung der mütterlichen Prym-Linie vollzog sich ähnlich. Auch sie lässt sich zurückführen bis ins 14. Jahrhundert, auf einen Ahnherrn namens Johann Prym, geboren zwischen 1340 und 1350 in Aachen, und auch ihre Mitglieder waren Metallverarbeiter.6

Die Betreiber der Kupferhöfe – Kupfermeister genannt – stellten aus Kupfer, das sie importierten, Messing her, indem sie es mit Zink legierten. Dazu verwendete man in Aachen seit 1450 Galmei, ein Zinkerz7, von dem es dort reichliche und vor allem oberflächennahe und deshalb im Tagebau leicht zu gewinnende Vorkommen gab. Bis zur Entdeckung der Gewinnung reinen Zinkmetalls hielt man Galmei für einen Farbstoff und nannte – im Unterschied zum rötlichen Kupfer – das goldgelbe Messing Geelkopper.8 Aus geschmolzenem Messing stellten die Kupfermeister dünne Platten her, die dann zu Draht weiterverarbeitet wurden.

Im katholischen Aachen wurde seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 immer wieder um die Rechte der zum reformierten

Glauben Übergetretenen gestritten. Zu ihnen gehörten auch viele der hier ansässigen Kupfermeisterfamilien. Im Jahr 1571 beschloss der Rat der Stadt, dass jeder, der seine Kinder protestantisch taufen lasse, die Stadt zu verlassen habe. Als erster der Aachener Kupfermeister verließ Leonhard Schleicher deshalb seine bisherige Heimat, um ins benachbarte Stolberg zu ziehen und sich dort unter den Schutz des Unterherren Johann von Efferen zu begeben.

Die Religionsstreitigkeiten in Aachen kamen nicht zur Ruhe. Zweimal, 1598 und 1614, verhängte der Kaiser die Reichsacht über die Stadt. Deren Vollstreckung durch eine spanische Stadtbesetzung und die folgenden Repressalien zwangen in den nächsten Jahren viele protestantische Kupfermeisterfamilien, die Stadt zu verlassen. Dem Beispiel Leonhard Schleichers folgend, übersiedelten sie ebenfalls mit ihren Kupferhöfen nach Stolberg. Unter ihnen finden wir im Jahr 1615 den Calvinisten Simon Lynen, 1642 Christian Prym, den Stammvater der männlichen Prym-Linie in Stolberg, und 1652 Laurenz Lynen, Simon Lynens Bruder und Stammvater der männlichen Lynen-Linie in Stolberg.

Die neue Heimat Stolberg bot den Kupfermeisterfamilien viele Vorteile: neben der von ihren neuen Bewohnern erhofften Religionsfreiheit hatte die Gegend reiche Vorkommen an Galmei, Wäldern zur Holz- und Holzkohlegewinnung sowie Wasser für den mechanischen Antrieb der technischen Anlagen. Die enge Nachbarschaft der Familien auf ihren burgähnlich befestigten Kupferhöfen bot während der folgenden unsicheren Zeiten ausreichenden Schutz, um die ständig drohenden Gefahren durch Raub, Plünderungen und durchziehende Soldatenhorden zu überstehen. Erst ab 1714 herrschte in der Gegend ein dauerhafter Friede, der endlich eine Zeit der ungestörten wirtschaftlichen Entwicklung möglich machte.

Aber bereits um das Jahr 1800 kam die nächste große Herausforderung: die Galmeivorkommen waren erschöpft. Die erforderliche Umstellung in der Produktion, zunächst auf die Verwendung anderer Zinkerze, vor allem aber das noch schwierigere Hinüberretten der bisherigen Manufakturbetriebe ins 19. Jahrhundert mit dem Beginn der Industrialisierung, und später ins 20. Jahrhundert mit der überlebensnotwendigen Umgestaltung in Industriebetriebe heutiger Prägung, gelang nur einigen wenigen der alten Kupfermeisterfamilien, unter ihnen den Familien Lynen und Prym.9

Am 26.3.1897 wurde in Stolberg die Hochzeit von Carl Wilhelm Richard Lynen (1861–1920) und seiner Verlobten Frieda Ida Prym (1870–1944) gefeiert10. Im Lauf der Jahrhunderte waren immer wieder Ehen zwischen Mitgliedern dieser beiden alten Stolberger Unternehmerfamilien geschlossen worden. Wegen der konfessionell und gesellschaftlich herausgehobenen Stellung und Abgeschlossenheit der Kupfermeisterfamilien war es während der vergangenen Jahrhunderte wiederholt vorgekommen, dass Verwandte nicht nur aus diesen beiden Linien untereinander geheiratet hatten. So war auch der Ahnenschwund des Brautpaares Carl Lynen und Frieda Prym, die innerhalb der letzten acht Familiengenerationen deshalb nur 88 statt 128 möglicher Ahnen besaßen, im Kreis der Kupfermeisterfamilien nichts Ungewöhnliches.11

Ungewöhnlich war es dort allerdings, dass der Bräutigam eine akademische Laufbahn eingeschlagen hatte12: nach dem Besuch eines Gymnasiums sowie eines Realgymnasiums und der Militärzeit wollte Carl Wilhelm Richard Lynen Maschineningenieur werden. »Wegen der Kosten für das Studium hätten es seine Eltern lieber gehabt, wenn er Kaufmann geworden wäre«, berichtet die Familienüberlieferung. Der Berufswunsch des Sohnes schien aber doch noch die Zustimmung der Eltern gefunden zu haben, denn nach dem Ende des 4jährigen Studiums an der Technischen Hochschule Aachen absolvierte er ab 1886 eine 3jährige Bauführerausbildung im maschinentechnischen Büro des Zentralbahnhofs in Frankfurt/Main, die unbezahlt war. Seinen Lebensunterhalt musste deshalb währenddessen die Mutter – der Vater war inzwischen verstorben – finanzieren. Der nach Abschluss der Ausbildung zum Regierungsbaumeister ernannte junge Ingenieur arbeitete zunächst drei Jahre in der Gasmotoren-Versuchsstation von Oechelhaeuser & Junkers in Dessau, nahm dann aber bald eine Assistentenstelle an der Technischen Hochschule in Charlottenburg an, wo er 1895 habilitiert wurde. Schon im folgenden Jahr 1896 konnte er eine Ordentliche Professur an der Technischen Hochschule in Aachen antreten. Die gesicherte Stellung schuf die Voraussetzung für seine Heirat mit der Tochter des Stolberger Nadelund Knopffabrikanten Gustav Prym.13

1901 erhielt Professor Carl Wilhelm Richard Lynen einen Ruf an die Technische Hochschule in München, den er annahm, und die Familie verließ die alte Heimat.

Carl und Frieda Lynen.

Anmerkungen

1 Feodor Lynen im Interview mit Florian Furtwängler (1935–1992, Filmregisseur) [FURTWÄNGLER (1966)]

2 Erinnerungen von Theodor Wieland, Feodor Lynens Schwager [WIELAND, THEODOR (1980), S. 14]

3 mündliche Mitteilung von Maria Hopfer, Feodor Lynens Sekretärin ab 1960 bis zu seinem Tod 1979, vom 27.11.2007 [HOPFER (2007)]. Maria Hopfer verstarb im Februar 2009.

4 Feodor Lynen in FURTWÄNGLER (1966)

5 Quellen der folgenden Angaben zur Familiengeschichte sind, wenn nicht anders angegeben:MACCO (1901), S. 2, S. 111; MACCO (1907), S. 279; MACCO (1908), S. 74; EULER (1964), S. 537; SCHLEICHER (1965), S. 12–22, Tafel 5 und 6; KREBS/DECKER (1982), S. 262 f

6 PRYM – FIRMENGESCHICHTE (2008)

7 ein gelblich-rötliches Verwitterungsprodukt aus Zinkcarbonat und Kieselzinkerz [MILDENBERGER (1997) II, S. 656]

8 Dies erklärt den Wortbestandteil Kupfer in der Berufsbezeichnung der Messing produzierenden Kupfermeister.

9 So ist z.B. die William Prym GmbH & Co. KG, immer noch mit Sitz in Stolberg, heute das älteste Industrieunternehmen Deutschlands, und unter dem Namen Facab Lynen, Nachfolger des ehemaligen Lynenwerks, werden heute u.a. elektrische Kabel und Leitungen produziert.

10 UNIVERSITÄT MÜNCHEN (1938–1975), 10.2.1941

11 Beispielweise ist der Urgroßvater der Braut in mütterlicher und väterlicher Linie identisch (Gustav Prym), und dessen Ehefrau Emilie ist eine geborene Lynen.

12 Alle Angaben und Zitate zur Vita Carl Wilhelm Richard Lynens nach den Erinnerungen seines ältesten Sohnes Gerhard Lynen [LYNEN, GERHARD]

13 Ab 1903 hatte die Firma Prym großen Erfolg mit der Druckknopfprodukion. Hans Prym gelang es, das Druckknopf-Patent des Pforzheimer Erfinders Heribert Bauer von 1885 durch eine eingelegte Metallfeder erheblich zu verbessern; die Firma produzierte Druckknöpfe nun in Serie. Auch heute noch stellt das Unternehmen täglich 15 Millionen Druckknöpfe her. [PRYM – FIRMENGESCHICHTE (2008)]

Studienjahre (1930–1937)

Weltwirtschaftskrise · Chemiestudium in München · Beinbruch ·Adolf Hitler Reichskanzler · Familie Wieland · Promotion überKnollenblätterpilzgifte · Heirat mit Eva Wieland

»So komisch es klingen mag: ich betrachte diesen Unfall eigentlich als einen glücklichen Umstand.«1

Im Oktober 1929 war die New Yorker Börse zusammengebrochen. Deutschland geriet in den Strudel der Weltwirtschaftskrise, als der Kapitalstrom ins Inland versiegte, der die von ausländischen Krediten abhängige deutsche Wirtschaft am Leben gehalten hatte. Zahlreiche Firmen brachen zusammen, Banken mussten schließen, und Hunderttausende verloren ihre Arbeit. Viele junge Menschen hofften, durch ein Studium an der Universität oder Hochschule der verzweifelten Lage auf dem Arbeitsmarkt entkommen zu können. Manche Studienfächer waren wegen des großen Andrangs bereits überfüllt.2

Feodor Lynen musste sich Gedanken darüber machen, welchen Berufsweg er nach dem Ende seiner Schulzeit einschlagen wollte. Es war klar, dass er, seinem Interesse entsprechend, ein Studienfach aus dem Bereich der Naturwissenschaften wählen würde, er »schwankte aber zwischen Chemie und Medizin als späterem Beruf«.3 Weil auch am Chemischen Institut in München die Nachfrage sehr groß war, folgte er dem Rat eines Freundes, sich zunächst einmal, vor allen anderen Entscheidungen, für einen der begehrten Chemielaborplätze anzumelden.4 Als er dafür eine Zusage bekam, entschloss er sich, das Studium der Chemie an dem berühmten Institut zum Sommersemester 1930 aufzunehmen.5

Das Chemie-Laboratorium war 1815 als Einrichtung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an der Arcis-/Sophienstraße in München gebaut worden. Ab dem Jahr 1826, als König Ludwig I. die bisher zunächst in Ingolstadt, später in Landshut angesiedelte Universität nach München verlegte, wurde das Akademische Laboratorium hauptsächlich dem Universitätsunterricht gewidmet. Die Berufung Justus Liebigs, des berühmtesten Chemikers seiner Zeit, nach München durch König Maximilian II. im Jahr 1852 begründete den hervorragenden Ruf der Einrichtung für die weitere Zukunft. Mit einem vom König finanzierten großzügigen Neubau an der Sophienstraße besaß München ab der Mitte des 19. Jahrhunderts das am besten eingerichtete Labor Deutschlands. Liebigs Nachfolger wurden u.a. Adolph von Baeyer (erster Chemie-Nobelpreis 1905), Richard Willstätter (Chemie-Nobelpreis 1915) und Heinrich Wieland (Chemie-Nobelpreis 1927).6

Ab dem Sommersemester 1930 war Feodor Lynen Student der Chemie. Dass er seine Wahl nicht »bereute«7, zeigt der große Eifer, mit dem er sich in das neue Gebiet einarbeitete: sein erstes Laborhandbuch, Smith-Habers Praktische Übungen zur Einführung in die Chemie8, ist voll von Bleistiftnotizen, Anstreichungen (»Beim Mischen von Schwefelsäure mit Wasser ist stets die Säure zum Wasser zu gießen, nie umgekehrt.«, S.14) und Chemikalienspritzern – Zeichen der Beschäftigung sowohl mit der Theorie als auch der Praxis. Wie sehr er sich mit seiner neuen Rolle identifizierte, kann man vielleicht aus seiner Namenskennzeichnung dieses ersten Studienbuches herauslesen: »Feodor Lynen. Stud.chem.«.9 Die ersten Semesterferien nutzte er für ein zweimonatiges Praktikum im chemischen Labor der städtischen Gaswerke München10, und bereits am Ende des darauffolgenden Jahres, im Dezember 1931, konnte er das erste Verbandsexamen ablegen.11

Feodor Lynen als Student beim Skifahren Stolzenberg/Spitzingsee, ca. 1931.

Seine große Leidenschaft, das Skifahren, hatte Feodor Lynen auch als Student nicht aufgegeben, und so war er im Herbst 1930 dem Akademischen Skiclub München (ASCM) beigetreten.12 Der Club, 1901 gegründet mit dem Ziel, Bergtouren zu allen Jahreszeiten zu unternehmen, hatte einige prominente Mitglieder, unter ihnen der bekannte Bergsteiger Uli Wieland13, der 1934 bei einer Himalaja-Expedition am Nanga Parbat tödlich verunglückte14, und Fritz Todt, Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen ab 1933 und ab 1940 Reichsminister für Bewaffnung und Munition.15

Am 30. Januar 1932 – genau ein Jahr, bevor Adolf Hitler deutscher Reichskanzler wurde – fuhr Feodor Lynen für den ASCM im österreichischen Kitzbühel ein Studenten-Skirennen um die Silberne Gams. Auf der Rennpiste geriet er mit einem Ski in den tiefen Schnee; er konnte die Wucht des plötzlichen Widerstandes nicht mehr ausgleichen, und das linke Kniegelenk gab unter der enormen Drehbelastung nach und brach.

Feodor Lynen als Student während einer Skitour.

Die Heilung der schwierigen Fraktur ging nicht gut voran: »Alle möglichen Komplikationen zogen die Operation hinaus«16, die erst im folgenden Sommer, nach vielen Monaten in der Klinik, stattfinden konnte: Professor Erich Lexer17, ein Experte auf dem Gebiet der Verletzungs- und Kriegschirurgie, baute dem Patienten ein Fettgelenk ein. Diese von ihm entwickelte Methode der Gelenkplastik stellte immerhin die Wiederherstellung einer Restbeweglichkeit des Knies in Aussicht. Bis dahin vergingen für Feodor Lynen noch lange Klinikmonate, die »gemildert wurden durch zahlreiche, liebe Besuche von Mutter, Geschwistern und vielen Freunden« und »Rollstuhlrennfahrten in den Gängen, die vom Chef unterbunden werden mussten, weil sie Patienten und Personal sehr gefährdeten.«18 Erst nach insgesamt elf Monaten, im Dezember 1932, wurde er mit einem teilweise versteiften linken Knie nach Hause entlassen.

»Dieser Unfall erwies sich im Nachhinein als ziemlich glücklich«19, stellte Feodor Lynen später immer wieder fest. Sein Talent zum »Lebenskünstler«20, das dabei aber stets den sicheren Blick für die Realität mit einschloss, ließ ihn, statt über Unannehmlichkeiten und lebenslange Einschränkungen zu klagen – beispielsweise konnte er nur mit einer speziellen Vorrichtung am Pedal Fahrrad fahren21 –, schon bald klar die Vorteile erkennen, die sich für ihn aus seiner Behinderung ergaben. Denn als er im Mai 1933, nach dem im Krankenzimmer von der Welt abgeschirmt verbrachten Jahr, wieder an die Universität zurückkehrte, hatte sich sehr viel verändert.22

Seit dem 30. Januar 1933 war Adolf Hitler deutscher Reichskanzler. Das am 24. März 1933 verkündete Ermächtigungsgesetz (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich) hatte die Gewaltenteilung aufgehoben, die gesamte Staatsgewalt der neuen nationalsozialistischen Regierung übertragen und ihr dadurch die Möglichkeit gegeben, ein totalitäres Regierungssystem zu errichten. Bereits am 7. April 1933 war das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen worden, dem schnell erste Entlassungen politisch unbequemer oder jüdischer Beamter auch aus dem Hochschuldienst folgten. »Mitgemacht wurde auf vielen Ebenen, oft nicht als Resultat politischen Drucks, sondern als Folge vorauseilenden Gehorsams.«23

Gipsbein nach dem Beinbruch, 1932.

Von Haus aus zwar konservativ geprägt, war Feodor Lynen wohl eher unpolitisch.24 Der neuen deutschen Politik gegenüber zeigte er sich sehr zurückhaltend, ein Eintritt in die NSDAP kam für ihn nicht in Frage. Die Behinderung durch das fast steife Bein bewahrte Feodor Lynen in der Folge »vor jeglichem Dienst in den Nazi-Organisationen wie der SA, sonst zu dieser Zeit für einen Studenten kaum zu umgehen«25 und auch davor, zur Wehrmacht eingezogen zu werden, wie er später immer wieder dankbar feststellte.26

Nach der langen Unterbrechung konnte er endlich sein Studium an der Universität wieder aufnehmen. Hier schloss er bald eine herzliche Freundschaft mit seinem Kommilitonen Theodor Wieland, Sohn des Institutsvorstandes Professor Heinrich Wieland.

In den folgenden Semesterferien arbeitete Lynen noch einmal als Werkstudent, diesmal im chemischen Laboratorium der Firma Osram27. Ein halbes Jahr später, im Juli 1934, schloss er sein Studium mit dem zweiten Verbandsexamen erfolgreich ab.28

Inzwischen hatte er über seinen Studienfreund Theodor Wieland auch dessen Geschwister kennengelernt. Die vier Kinder Heinrich Wielands – Wolfgang (geb. 1911), Theodor (geb. 1913), Eva (geb. 1915) und Otto (geb. 1920) – waren in einem überraschend freien und unautoritären Elternhaus aufgewachsen, in dem ihnen, zusätzlich zu ihren persönlichen Kinderzimmern, ein großes Gemeinschaftszimmer im Dachgeschoss der Villa zur Verfügung stand als erwachsenenfreier Rückzugsraum, von den Kindern häufig genutzt zum ungestörten »Philosophieren«.29 Heinrich Wieland war »ein vom Rousseau’schen Émile oder die Erziehung-Ideal geprägter Vater, dem es darauf ankam, seine Kinder ernst zu nehmen und sie sich nach Möglichkeit nicht zu Feinden zu machen. Somit galt er bei ihnen bestimmt nicht als ausgeprägte Respektsperson; überliefert ist, daß ihm einmal bei einem Züchtigungsversuch (eigene Aussage) die Brille von der Nase gefallen und zerbrochen war (doch eher eine Slapstick-Szene).«30 Seinen Grundsätzen entsprechend, waren die Kinder nicht getauft worden und hatten in der Schule nie am Religionsunterricht teilgenommen.31

Feodor Lynen im Chemischen Laboratorium der Universität München beim Titrieren, um 1940.

Auf ganz ähnliche Weise wie in seinen Jugendjahren durch die benachbarte Chirurgenfamilie fühlte sich Feodor Lynen offenbar durch die unkonventionelle, intellektuelle Ausstrahlung der Familie des bewunderten Professors und Chemie-Nobelpreisträgers Heinrich Wieland in deren Bann gezogen. Es dauerte nicht lange, bis er sich in die 19jährige Eva verliebte und die beiden ein Paar wurden. »Daraus entstanden große Komplikationen (…). Beide waren wir noch sehr jung, und weder die Lynen-Mutter noch die Wieland-Eltern waren besonders begeistert von unserer Beziehung«, erinnerte sich Eva später32, denn Feodor Lynen hatte im Anschluss an sein Studium, im Oktober 1934, bei Evas Vater eine Doktorandenstelle angetreten33, und »der angehende Chemiker hatte in absehbarer Zeit die Doktorprüfung beim Alten zu bestehen«. Wäre die Beziehung im Institut bekannt geworden, hätte er »unmöglich von Wieland geprüft werden können, und das erschien doch sehr wichtig. Zwei Jahre lang haben wir uns also redlich bemüht, jegliches Aufsehen zu vermeiden. Zuletzt wurde die Prüfung dann doch von einem Professorenkollegium abgehalten (…)«, berichtete Eva Lynen.34

Das Thema der Dissertationsarbeit Feodor Lynens – Über die Giftstoffe des Knollenblätterpilzes – führte ihn in die Naturstoffchemie. Im Münchner Chemischen Laboratorium beschäftigte man sich schon seit längerer Zeit mit der Isolierung, Identifizierung, Synthese und Strukturaufklärung von Naturstoffen – organischen Verbindungen, die aus Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen gewonnen werden können und Produkte dieser lebenden Organismen sind – und bewegte sich damit auf einem Grenzgebiet zwischen der Organischen Chemie und der Biologie. Feodor Lynen hatte die Aufgabe, an der Aufklärung des giftigen Prinzips des Grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides Fr.) mitzuarbeiten.

Zu diesem Thema lagen bereits zwei Arbeiten aus dem heimischen Arbeitskreis vor, die aber hinsichtlich der Reinheit der erhaltenen Präparate nicht zufriedenstellten.

Im Unterschied zu seinen Vorgängern, die verschiedene Fällungsmittel eingesetzt hatten, um das Rohgift aus den Pilzen zu isolieren, wandte Feodor Lynen eine in der Eiweißchemie häufig gebrauchte Methode an: das Aussalzen mit Ammoniumsulfat.

Wasserlösliche Substanzen wie z.B. Proteine können aus einer Lösung ausgefällt werden, indem man dieser ein Salz zugibt, das eine höhere Wasserlöslichkeit besitzt als derjenige Stoff, der ausgefällt werden soll. Die sich nun im Wasser lösenden Ionen des zugegebenen Salzes binden wegen ihrer höheren Wasserlöslichkeit sofort einen großen Teil derjenigen Wassermoleküle, die bis dahin das Protein in Lösung hielten. Für das bisher gelöste Protein bleibt nicht mehr genügend Lösungsmittel übrig; es fällt deshalb als Niederschlag aus und kann dann aus dem Ansatz abgetrennt werden.

Nach anschließender weiterer Reinigung durch Ausschütteln in Butylalkohol und mathematischer Berechnung der Verteilungsverhältnisse in den verschiedenen Lösungsmitteln wurde Lynen bald klar, dass es sich beim Gift des Knollenblätterpilzes nicht um einen einheitlichen Stoff handeln konnte, sondern dass es vielmehr aus mindestens zwei Komponenten bestehen müsse. Es gelang ihm, die beiden Hauptkomponenten des Giftes zu charakterisieren: 1.) einen im Tierversuch sehr rasch wirkenden Stoff, der nur in geringerer Menge im Pilz vorliegt, und 2.) das Hauptgift, einen langsamer wirkenden Bestandteil, dessen Peptidcharakter sich nach Säurezugabe durch seinen Zerfall in Aminosäuren nachweisen ließ.

Das Ergebnis der Arbeit Feodor Lynens war »die Feststellung, dass der hauptsächliche Giftstoff des Knollenblätterpilzes die Natur niederer Eiweißkörper (Molekulargewicht etwa 600) besitzt, an deren Aufbau eine Indolverbindung maßgebend beteiligt ist.«35

Allerdings war es ihm in den zwei Jahren der Doktorandenzeit trotz großer Bemühungen nicht gelungen, Kristalle dieser Giftstoffe zu züchten. Nur die kristalline Form wäre ein zwingender Beweis für deren absolute Reinheit gewesen, und nur dadurch hätte sich ganz zweifelsfrei darlegen lassen, dass die im Tierversuch erprobte Giftwirkung auf diese Stoffe zurückzuführen sei und nicht etwa auf kleine Mengen an Verunreinigungen durch andere, unbekannte Stoffe.

Nach vielen vergeblichen Versuchen hatte Feodor Lynen »das Gefühl, dass es organische Moleküle gibt, die nicht kristallisieren können«36, und bat deshalb seinen Doktorvater, den experimentellen Teil der Arbeit auf diesem Stand abschließen zu dürfen. Wieland willigte zwar ein, ließ aber seinen Neffen Ulrich Wieland weiter an der Kristallzüchtung arbeiten. Bereits nach vier Wochen gelang diesem, was vorher unmöglich erschien: die erste Kristallisation von Phalloidin, einem der Gifte des Knollenblätterpilzes. Die für Feodor Lynen überraschende Nachricht veranlasste ihn, es mit seinen aufbewahrten Präparaten ebenfalls noch einmal zu versuchen – und nun gelang die Kristallisation auch ihm. Die Erkenntnis, dass er durch zu wenig Ausdauer und Hartnäckigkeit »eine gute Chance verpasst« hatte und »nur Zweiter«37 geworden war, war für ihn offenbar schockierend, aber lehrreich, denn er berichtete später immer wieder darüber.

Im Januar 1937 konnte er die Arbeit ganz abschließen.38 Im Februar fand die Doktorprüfung in den Nebenfächern Physik und Physiologie und im Hauptfach Chemie statt, die er jeweils mit der Note 1 und dem Gesamtergebnis summa cum laude ablegte, und nach Zahlung einer Promotionsgebühr von 200 RM wurde ihm schließlich der Doktortitel verliehen.39

Drei Monate später, am 14. Mai 193740, heirateten Feodor Lynen und Eva Wieland: »und so wurde ich zum Schwiegersohn meines Lehrers.«41

Hochzeit von Feodor Lynen und Eva Wieland, auf der Terrasse des Elternhauses in der Sophie-Stehle-Straße, 14. Mai 1937.

Anmerkungen

1 Feodor Lynen im Interview mit Florian Furtwängler [FURTWÄNGLER (1966)]

2 BEHRENS (1998), S. 3

3 Feodor Lynen in LYNEN – FORSCHER UND GELEHRTE (1966), S. 149

4 LYNEN, EVA (II), S. 5

5 Lebenslauf in Dissertation [HARTMANN (1983), S. 4846]

6 STAATSLABOR;1924 erhielt Heinrich Wieland nach Richard Willstätters Rücktritt die Leitung des Chemischen Laboratoriums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und war damit dessen letzter Vorstand, denn 1938 übernahm die Universität die Verwaltung. [STAATSLABOR]

7 LYNEN, EVA (II), S. 5

8 KOHLSCHÜTTER (1928)

9 Feodor Lynen kennzeichnete seine Bücher mit seinem Namen und einem dahintergesetzten Punkt.

10 September bis Oktober 1930 [PRAKTIKANTENZEUGNISSE (1930/1933)]

11 Lebenslauf in Dissertation, in: HARTMANN (1983), S. 4846; vergleichbar mit dem heutigen Vordiplom

12 schriftliche Mitteilung von Dominik Baumüller, ASCM, an die Autorin vom 7.3.2007

13 Nach Auskunft von Dr. Annemarie Lynen besteht keine ihr bekannte nähere Verwandtschaft zwischen ihm und der Familie Heinrich Wielands, des späteren Schwiegervaters Feodor Lynens.

14 Nach dieser Expedition, in deren Verlauf noch weitere ihrer Teilnehmer umkamen, wurde der Nanga Parbat von der NS-Presse »der Schicksalsberg der Deutschen« genannt, da zuvor schon einige deutsche Bergsteiger an ihm gescheitert waren.

15 ASCM (2001), S. 5, S. 14, S. 22 Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz Todts im Jahr 1942 folgte ihm Hitlers Architekt Albert Speer in diesem Amt nach.

16 LYNEN, EVA (II), S. 6

17 Erich Lexer: 1867–1937, Leiter der Chirurgischen Klinik in München von 1928 bis 1936, Wegbereiter der Plastischen Chirurgie [LOCHER (2005), S. 848]

18 LYNEN, EVA (II), S. 6

19 LYNEN – LIFE, LUCK AND LOGIC (1969), S. 205 (deutsche Übersetzung von H.W.)

20 LYNEN, ANNEMARIE (2007)

21 LYNEN, ANNEMARIE (2007)

22 Lebenslauf in Dissertation, in: HARTMANN (1983), S. 4846

23 DEICHMANN (2008), S. 83

24 PFEIFFER (2007)

25 LYNEN – LIFE, LUCK AND LOGIC (1969), S. 205 (deutsche Übersetzung von H.W.)

26 u.a. Furtwängler (1966)

27 September bis November 1933 [PRAKTIKANTENZEUGNISSE (1930/1933)]

28 Lebenslauf in Dissertation [HARTMANN (1983), S. 4846]; vergleichbar mit dem heutigen Diplom

29 WIELAND, SIBYLLE (2008), S. 190

30 a.a.O., S. 187

31 a.a.O., S. 182 und NACHMANSOHN (1988), S. 216

32 LYNEN, EVA (II), S. 6

33 Lebenslauf in Dissertation [HARTMANN (1983), S. 4846]

34 LYNEN, EVA (II), S. 6 f

35 UAM OC-Np-WS 1936/37 [LMU-ARCHIV]

36 Feodor Lynen in LYNEN – LIFE, LUCK AND LOGIC (1969), S. 206 (deutsche Übersetzung von H.W.)

37 a.a.O.

38 Lebenslauf in Dissertation [HARTMANN (1983), S. 4846]

39 UAM OC-Np-WS 1936/37 [LMU-ARCHIV]

40 Auszug aus dem Stammbuch Lynen-Wieland [PERSÖNLICHE DOKUMENTE]

41 LYNEN – LIFE, LUCK AND LOGIC (1969), S. 206 (deutsche Übersetzung von H.W.)

Schwiegervater Heinrich Wieland

Chemiestudium · Privatdozent · Beratervertrag bei Boehringer/Ingelheim ·Professur für Chemie · Unterstützung halbjüdischer Studenten und Mitarbeiter

»Ein wirklich guter Lehrerwird immereinen außerordentlichen, oft den entscheidenden Einfluss auf den Schüler haben.«1

Heinrich Wieland wurde 1877 in Pforzheim geboren, besuchte dort das humanistische Gymnasium und studierte anschließend Chemie in München, Berlin und Stuttgart. 1901 wurde er promoviert und 3 Jahre später habilitiert. Ab 1914 leitete er als Professor für Chemie zunächst die Organische Abteilung des Münchner Staatslaboratoriums und trat dann eine Professur an der Technischen Hochschule in München an. 1921 wechselte er für vier Jahre an die Universität Freiburg im Breisgau. 1925 kehrte er wieder nach München zurück als Nachfolger Richard Willstätters, der aus Protest gegen antisemitische Tendenzen in der Professorenschaft von seiner Position als Direktor des Chemischen Laboratoriums zurückgetreten war.2

Die lange Zeitspanne zwischen der Habilitation 1904 und der Berufung auf die erste beamtete und damit auch ausreichend bezahlte Professorenstelle 1914 – immerhin zehn Jahre – hätte Wieland, wie im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland für einen jungen Akademiker üblich, als Privatdozent in sehr unsicheren finanziellen Verhältnissen zubringen müssen, denn die einzige Einkommensquelle eines Privatdozenten an der Universität waren die Hörergelder aus den gehaltenen Vorlesungen.

Viele junge Chemiedozenten schlossen daher zur Überbrückung dieser mageren Jahre Berater- und Gutachterverträge mit der chemischen oder pharmazeutischen Industrie ab, die auch häufig zusätzlich die teuren Laborgerätschaften und Chemikalien – ansonsten aus eigener Tasche zu finanzieren – für die universitäre Forschungsarbeit zur Verfügung stellte.3

Heinrich Wieland tat deshalb nichts Ungewöhnliches, als er einen Beratervertrag mit der Chemiefirma J.D. Riedel in Berlin und 1907 einen zweiten mit der Firma C.H. Boehringer4 in Ingelheim am Rhein abschloss.5 Wieland nutzte hier verwandtschaftliche Beziehungen, denn deren Gründer, der Chemiker Albert Boehringer (1861–1939)6, hatte eine Cousine zweiten Grades7 Heinrich Wielands geheiratet.

Heinrich Wieland.

Der finanzielle Ertrag aus dieser Beratertätigkeit kam nicht nur seinem Privatleben zu Gute–1908 konnte er seine Verlobte Josephine Bartmann (1881–1966) heiraten und eine Familie gründen8 –, sondern half auch in Form von Finanzzuwendungen an seine Studenten dem Institut an der Universität.9

Die Firma Boehringer hatte lange, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, auf ein eigenes Forschungslaboratorium verzichtet. Für die Klärung chemisch-pharmazeutischer und pharmakologischer Probleme konsultierte man nun regelmäßig Heinrich Wieland und dessen Bruder, den Pharmakologen Hermann Wieland (1885–1929). 1917 wurde auf Anregung der beiden Brüder, parallel zur Aufnahme der ebenfalls von ihnen veranlassten Produktion von Gallensäurepräparaten, in der Firma eine wissenschaftliche Forschungsabteilung eingerichtet, Basis der heutigen pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Der Aufbau der Abteilung, deren Leitung nacheinander in der Hand zweier Wieland-Schüler lag, war bis 1926 weitgehend abgeschlossen, so dass sich Heinrich Wieland aus seiner aktiven Position als externer Forschungsleiter zurückziehen konnte; er stand der Firma aber weiterhin als Berater zur Verfügung.10

Seine Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Gallensäuren führte u.a. zur Entwicklung eines neuen Medikamentes zur Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen, das ab 1920 bei Boehringer sehr erfolgreich produziert wurde: Cadechol, eine Verbindung aus Campher, dem eigentlichen Wirkstoff, und der Gallensäure Desoxycholsäure, die die Aufnahme des Wirkstoffs verbesserte.

Die Forschungsarbeit der Wielandbrüder brachte noch ein weiteres Arzneimittel hervor, das anschließend bei Boehringer ab 1921 im großen Maßstab hergestellt wurde: das aus Lobelienarten gewonnene Alkaloid Lobelin, das, intravenös oder intramuskulär verabreicht, durch seine anregende Wirkung auf das Atemzentrum einen drohenden Erstickungstod verhindern kann. Es wurde noch bis 1980 in Deutschland produziert, bis schließlich durch die Möglichkeiten der künstlichen Beatmung sein Einsatz nicht mehr nötig schien.11

»Überraschend ist (…), in welchem Ausmaß die Wahl des industriellen Partners Wielands Forschungsthematik prägte und beeinflusste.«12 Vermutlich ausgelöst durch seinen ersten Vertragspartner Riedel, der im frühen 20. Jahrhundert marktführend für Gallensäurenpräparate war, hatte Wieland um 1910 erstmals die Gallensäuren zu seinem Forschungsthema gemacht13 und sich auch nach Beendigung dieser Zusammenarbeit, dann weiterhin unterstützt durch Boehringer, über lange Zeit damit beschäftigt. »Auffallend und in vielen Fällen durch die Verbindung zu Boehringer zu erklären ist sein großes Interesse an der Chemie pflanzlicher und tierischer Gifte, von denen viele potentielle Arzneimittel waren. Wieland betrieb in seinem Freiburger und ebenso in seinem Münchner Arbeitskreis Grundlagenforschung für Boehringer, die Firmenchemiker in dieser Form nicht hätten liefern können: Dazu hatten die Zielsetzungen von Wielands Arbeiten zu wenig unmittelbare Praxisrelevanz oder führten nicht schnell genug zu verwertbaren Resultaten.«14

Die langjährige Kooperation erwies sich für alle Beteiligten als äußerst nützlich: »Ohne die beiden Wieland-Brüder hätte sich die Firma nie zu dem entwickelt, was sie heute ist, dem nach Bayer-Schering größten Pharmakonzern Deutschlands«15, und ohne die Möglichkeiten, die sich Heinrich Wieland durch die Zusammenarbeit boten, wäre der große wissenschaftliche Erfolg seiner universitären Forschungsarbeit gewiss um einiges schwieriger zu erreichen gewesen – wie zum Beispiel die Konstitutionsaufklärung der Gallensäuren, wofür ihm 1927 schließlich der Chemie-Nobelpreis verliehen wurde.16

Heinrich Wieland hielt lebenslang an dieser Zusammenarbeit fest, auch nachdem 1920 der Firmenbesitz an die nächste Generation – Ernst Boehringer (1896–1965), der 1926 bei ihm promoviert hatte, dessen Bruder Albert (1891–1960) und deren Schwager Julius Liebrecht (1891–1974) – übergegangen war.17

Unter der nationalsozialistischen Regierung verschaffte die langjährige intensive Zusammenarbeit mit dem stark expandierenden Chemieindustriebetrieb Heinrich Wieland außerordentliche Freiräume. Seine universitäre Forschungsarbeit, die tatsächlich reine Grundlagenforschung war, wurde wegen ihrer leicht deutlichzumachenden Bezogenheit auf Boehringers Produktion dringend benötigter Arzneimittel als »kriegswichtig« erklärt, und man ließ ihn ungestört weiterarbeiten.18 »Die Bedeutung und Wertschätzung, die den in seinem Institut bearbeiteten (…) Forschungsprojekten zukam, wusste Wieland mit Bauernschläue, Dickschädligkeit und nüchternem Kalkül geschickt zu nutzen.«19

Mit dem Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen vom 25. April 1933 hatte die NS-Regierung die Gesamtzahl jüdischer Studenten auf maximal fünf Prozent aller Studierenden begrenzt, eine Quote, die aber ohnehin fast nirgends erreicht worden war. Ein Ministerialerlass vom 23. April 1934 dagegen verschärfte die Zugangsbeschränkungen an den Universitäten und Hochschulen, nun mit massiven Auswirkungen für nichtarische Studenten: eine Neuimmatrikulation oder die Fortsetzung des Studiums waren daraufhin nur noch mit einem Ariernachweis möglich; ab dem Wintersemester 1938 war für Volljuden nicht einmal mehr der Status als Gasthörer erlaubt. »Mischlinge ersten Grades benötigten fortan eine Studiengenehmigung des Ministeriums, welches seine Einzelentscheidungen nicht zuletzt von einer Stellungnahme des jeweiligen Hochschulrektors über den rassischen Gesamteindruck des Kandidaten abhängig machte. Das Recht zu studieren war somit für diese Gruppe durch eine Verordnung ausgehebelt und durch ein willkürliches Prozedere ersetzt.«20

Heinrich Wieland, der »aus einer entschieden pazifistischen Familie«21 stammte und seinen politischen Standort »immer links«22 sah, wollte die immer aggressiver zu Tage tretende rassistische Ausgrenzungspolitik der NS-Regierung nicht akzeptieren: »Wieland ging das Ganze nicht mit einem politischen Konzept an, aber mit seinem Widerstand als Person, wenn er sagte: Das geht nicht, das mache ich nicht mit«23, erinnert sich seine ehemalige Doktorandin Gerda Freise. Er habe sich »gleich am Anfang der Nazizeit entschlossen, irgend etwas dagegen zu unternehmen; etwas, das er auch die ganze Zeit durchhalten könnte. Da sei ihm eben dies eingefallen: den Antisemitismus und später die Nürnberger Gesetze nicht anzuerkennen und sie einfach zu ignorieren.«24

Heinrich Wieland mit seiner Schwester und Feodor Lynens Mutter Frieda.

Den vom Kultusministerium angeordneten Deutschen Gruß versuchte Wieland in seinen Vorlesungen stets zu vermeiden: »Ich sehe ihn noch heute mit einer etwas verlegenen, ungeschickten Handbewegung den Hörsaal betreten. Es sah immer so aus, als wolle er gerade eine Tafelrunde guter Freunde begrüßen«, berichtete später seine Tochter Eva.25

Die politischen Spielräume ausnutzend26, ermöglichte Wieland während der folgenden Jahre einer Reihe von Mischlingsstudenten, an seinem Institut ein Chemiestudium aufzunehmen, ein bereits begonnenes Studium fortzusetzen oder zu promovieren. Er half bei der Beantragung der dafür erforderlichen Studiengenehmigungen und verfasste Empfehlungsschreiben. Wenn die nötigen Zulassungen nicht erteilt wurden oder lange auf sich warten ließen, führte er die Betreffenden als »Gäste des Geheimrates«, denn er »war der Meinung, daß die Immatrikulation nicht für das Ablegen des Examens nötig sei.«27 Nach einer Schätzung hielten sich am Chemischen Labor 1943 ungefähr 25 Halbjuden als Studenten, Doktoranden, technische Assistenten, Laboranten oder Gäste auf. »Es scheint, daß Wieland ihre Beschäftigung im Labor nicht, verspätet oder nur teilweise dem Rektor bzw. den Geldgebern meldete. Möglicherweise gelang es ihm auch einige Zeit, Universität und Geldgeber gegeneinander auszuspielen, indem er erklärte, die jeweils andere Institution hätte ihr Einverständnis gegeben. (…) Am chemischen Labor fand er viel Unterstützung, und selbst die, die politisch anderer Ansicht waren, behinderten ihn üblicherweise nicht. Universitätsintern verstieß Wieland vor allem gegen Meldebestimmungen, was Rektor Wüst jedoch offenbar bis zu einem gewissen Grad zu dulden bereit war. (…) Im Bayerischen Kultusministerium war man ihm offenbar ebenfalls nicht feindlich gesonnen. In diesem Milieu konnte er mit Geschick und Chuzpe vieles erreichen, jedenfalls solange keine klaren Anweisungen auf höchster Ebene in Sachen Halbjuden existierten.«28 Die offensichtliche und gelegentlich von Denunzianten auch an höhere Stellen weitergemeldete29 Unterstützung halbjüdischer Studenten hatte für Wieland keine nachteiligen Konsequenzen; sein Status als international höchst angesehener Wissenschaftler und Nobelpreisträger, vor allem aber seine engen Beziehungen zur chemischen Industrie verliehen ihm einen gewissen Handlungsfreiraum. Immer wieder konnte er die kriegswichtige Forschung als Begründung der Notwendigkeit für die Beschäftigung seiner halbjüdischen Mitarbeiter anführen.30

Gefährlich wurde die Hilfestellung allerdings, als halbjüdische Studenten des Chemischen Instituts nach der Hinrichtung der Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose deren Aktionen aufgriffen und fortsetzten. Die beteiligten Studenten und ihre Helfer – insgesamt über 40 Personen – wurden bald darauf verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Wieland nahm es auf sich, im Prozess vor dem Volksgerichtshof in Donauwörth zu Gunsten der ihm bekannten Angeklagten auszusagen. Die Urteile wurden im Oktober 1944 verkündet: einige Freisprüche, mehrere langjährige Gefängnis-bzw. Zuchthausstrafen und das Todesurteil für den Münchner Chemiestudenten Hans Leipelt, das am 29. Januar 1945 vollstreckt wurde.31

1944 verengte sich als Folge dieser Ereignisse Wielands Handlungsraum zunehmend; er konnte deshalb nur noch sehr wenigen Halbjuden Schutz an seinem Institut gewähren – im Sommersemester 1944 finden sich nur noch »mindestens vier«32. Das Kultusministerium machte Wieland deutlich, dass es künftig dessen bisheriges Verhalten nicht mehr dulden würde33, und ab Herbst 1944 wurden halbjüdische Studenten »praktisch ausnahmslos«34 zur Organisation Todt35 bzw. zum Arbeitsdienst eingezogen.

Am 17. Dezember 1944 wurde das Chemische Institut schließlich bei einem massiven Luftangriff der Royal Airforce komplett zerstört36; damit war an ein geordnetes wissenschaftliches Arbeiten ohnehin nicht mehr zu denken.

Hildegard Hamm-Brücher, die ebenfalls während der Kriegsjahre als Nichtarierin unter Heinrich Wielands Schutz am Chemischen Institut promoviert hatte, erinnerte sich stets mit großer Dankbarkeit ihres Doktorvaters: »Widerstanden hat er nicht nur kraft privater Lauterkeit, sondern kraft seines öffentlichen Verhaltens – durch seine Haltung. (…) Er hat sein Leben weder mit konspirativen Aktivitäten noch durch todesmutiges Verhalten aufs Spiel gesetzt«. Er sei aber stets ein Mann »von beispielhafter Integrität und Zivilcourage« gewesen, der sich darum bemüht habe, die »Würde nicht zu verlieren«, die andere oft viel zu schnell preisgaben.37 »Alles in allem liegt Wielands Verdienst wohl darin, eben diese ihm jeweils zur Verfügung stehenden Spielräume bis an ihre Grenzen – und zuweilen auch darüber hinaus – genutzt«38 und dadurch das Chemische Institut als eine »Oase der Anständigkeit«39 erhalten zu haben.

Anmerkungen

1 Feodor Lynen im Interview mit Alexander DÉES de Sterio [DEES DE STERIO (1975), S. 143]

2 Biographische Angaben aus WIELAND – DATEN; FRUTON (1990), S. 154; WIELAND, SIBYLLE (2008), S. 116 und S. 192

3 VAUPEL (2008), S. 115

4 1885 gegründet; bis 1939 Nieder-Ingelheim [VAUPEL (2008), S. 117, 119]

5 Der Vertrag mit der Firma Riedel wurde erst gelöst, als Boehringer davon erfuhr. Genauere Daten der Zusammenarbeit mit Riedel sind nicht bekannt. [VAUPEL (2008),

S. 116 f]

6 Boehringers Großvater hatte 1817 bereits ein Werk in Stuttgart gegründet. [BOEHRINGER (2006)]

7 Helene Renz (1867–1946) [VAUPEL (2008), S. 118]

8 LYNEN – BRIEF ELSEVIER (1965) und VAUPEL (2008), S. 118

9 VAUPEL (2008), S. 119

10 VAUPEL (2008), S. 122, 124 und BOEHRINGER (2006)

11 VAUPEL (2008), S. 136–140 und LYNEN, EVA, S. 56

Eine Lobelingabe bewahrte auch 1938 Feodor Lynens erstes Kind Peter nach dessen schwieriger Geburt vor dem Erstickungstod. [LYNEN, EVA, S. 56)]

12 VAUPEL (2008), S. 116

13 VAUPEL (2008), S. 131

Die Firma Riedel belieferte, ohne vom Beratervertrag mit Boehringer zu wissen, Wieland über längere Zeit mit Cholsäure. [VAUPEL (2008), S. 131]

14