Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

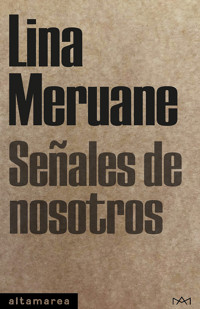

- Herausgeber: Altamarea Ediciones

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Chile, años setenta. Una joven se educa en un colegio inglés que recalca el principio de que sin esfuerzo y sin dolor no hay recompensa. Se esmera por ser una alumna ejemplar, por demostrar que merece estar en esa institución privilegiada. Fuera, la Junta Militar de Pinochet tortura cuerpos, exilia personas, incinera cadáveres a la vez que intenta ocultar la violencia económica y política. Dentro, el colegio procura que nadie sepa nada. Que nadie se entere, a pesar de las sospechas, los indicios. En Señales de nosotros, acaso su libro más urgente, Lina Meruane repiensa el silencio y las mentiras entre los que creció toda una generación de chilenos, y las fisuras que permitieron el inexorable descubrimiento del horror. Una poderosa meditación sobre el Chile del pasado que es el Chile del presente. «¿Será cierto que éramos completamente incapaces de leer esas señales, que no preguntábamos ni entendíamos nada, que aceptábamos todo, que éramos inocentes? ¿Será que la política dictatorial de despolitizar al país, asumida por todas las instituciones y por nuestro colegio, nuestras familias, nuestros padres, nos redime retrospectivamente de responsabilidad? ¿No será que escudarnos en la infancia nos hace cómplices?».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 70

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COVER

I keep trying to remember who I was in English.

LUCIA BERLIN

What is hard to imagine is hard to remember.

ALEKSANDAR HEMON

Nadie sabía nada.

Nadie, cómo era posible. La violencia arreciaba en el país, no tan lejos de nuestro cerco de rejas y muros de ladrillo enhebrados de enredaderas, de nuestras luminosas salas de clase y la cancha de pasto resistente pero recortado con esmero, lejos pero no tan lejos de los patios donde trazamos a tiza los recuadros del luche, donde saltamos al elástico o volteamos estampitas a manotazos, donde chocamos bolones de ojos gatunos y bolitas de cristal hechas para atesorar, no para ver el presente. Pero nadie que conociéramos había sido despedido de su trabajo o allanado, nadie detenido, interrogado, torturado; nadie desaparecido, dinamitado, degollado a sangre fría, quemado a sangre caliente.

Nadie: eso creíamos nosotros, los niños y niñas del colegio británico.

Señales hubo siempre, pero caían a nuestro alrededor como la lluvia, sus gotas saltando, salpicando, flotando momentáneamente en el agua hasta hundirse en círculos concéntricos. Señales que quedaron en los charcos de nuestro inconsciente sin que pudiéramos descifrarlas, como señas bajo contraseña.

¿Será cierto que éramos completamente incapaces de leer esas señales, que no preguntábamos ni entendíamos nada, que aceptábamos todo, que éramos inocentes?

¿Será que la política dictatorial de despolitizar al país, asumida por todas las instituciones y por nuestro colegio, nuestras familias, nuestros padres, nos redime retrospectivamente de responsabilidad?

¿No será que escudarnos en la infancia nos hace cómplices?

La insistencia en el orden era una de aquellas señales. Debíamos someternos al rigor del colegio que replicaba la férrea disciplina que la Junta Militar nos impuso. Debíamos estudiar más que nadie, obtener las mejores notas e impresionar a las familias más ricas que sacarían al país de la miseria y a nosotros de la dispareja clase media, en el proyecto de volver grande la nación.

Pasábamos frío en los inviernos setenteros, nosotros, pero teníamos techos que no eran de zinc, y ventanas cada una con su vidrio, y cortinas o persianas de madera, y murallas de ladrillo empapeladas por dentro. Casi ninguno tenía las casas de veraneo que casi todos tendríamos después, en Concón, en Reñaca, en el exclusivo Pucón, y no en la proletaria Cartagena junto a la derruida casa del aristocrático poeta Vicente Huidobro. No casas en plural, no todavía, pero sí uno o dos baños con cadena para tirar en vez de un hoyo lleno de moscas. Pasábamos frío pero contábamos con closets repletos de chalecos y calcetines de lana, y teníamos estufas a parafina que calentaban poco, pero calentaban. Frío pero nunca hambre: en nuestras mesas había tres o cuatro comidas diarias por más que en los platos no hubiera pescado otro que jurel-tipo-salmón o carne otra que molida, y los sesos, la lengua, las vísceras de esa carne con puré en polvo. Tomábamos sopa de sobre y lentejas con salchicha, porotos con rienda y muchos huevos, budines de una acelga que pretendía ser espinaca. No pasábamos necesidad, no, nunca, nuestras comidas eran servidas a la hora del hambre por una empleada de delantal que vivía en una pieza pareada añorando el campo donde ya no había trabajo pero donde todavía se tomaba leche de vaca en vez de la leche en polvo que tomábamos nosotros, con café en polvo o sucedáneo de café.

Y la violencia arreciaba sin tocarnos, sin herir a los nuestros.

Y la Junta Militar decretaba que las denuncias eran falsas o que las desapariciones y ejecuciones eran presuntas porque no había cuerpos que las certificaran.

Y a falta de evidencia material nuestros padres podían afirmar, sin sentir que mentían, que se trataba de rumores infundados.

Y podían decir entre ellos que los comunistas iban a matarnos y que defendernos era un legítimo derecho. Decir que nos amenazaban con altavoces en medio de la noche desde poblaciones aledañas. Decir como decían que antes de apagar las luces dejaban los autos preparados para salirles al paso.

Y decían entre ellos que algo habrían hecho o susurraban con malicia que los supuestos exiliados andaban en Europa con sus amantes.

Decían eso, nosotros intentábamos imitarlos.

Decían eso y decían cosas peores.

Decían que debieron matar a todos los upelientos, porque así llamaban a los partidarios de la Unidad Popular, juntando política y pobreza.

O no decían nada o cambiaban de tema.

Que nos dedicáramos a estudiar en vez de preguntar leseras, que para darnos un futuro era que se mataban trabajando.

Mi padre atendía a sus pacientes cada día y de noche, dos o tres noches a la semana, en dos hospitales distintos y acaso opuestos: uno era el Militar, como el régimen, otro era el Salvador, como Allende. Mi padre se sumergía tantas horas en esos hospitales, y en su consulta particular, y en las visitas a domicilio, que casi no le salía el habla cuando llegaba a casa: era su sombra la que comía con nosotros.

Mi madre no era como tantas madres del colegio inglés.

Mi madre se levantaba a las seis y a las siete se subía a su pequeño Fiat rojo que luego cambiaría por un Dodge Dart americano traído en un container, y partía a atender niños enfermos o desnutridos en un descascarado hospital público de la periferia.

Mi madre era la hija única de una madre sola, hija de una mujer divorciada pero profesional, secretaria en un despacho de abogados que algún día terminaría sus estudios de leyes en la Universidad de Chile y se graduaría junto a otra mujer, en traje dos piezas las dos, blusa, collar y aros, zapatos de tacón, ambas sentadas y rodeadas por un centenar de hombres de terno y corbata.

Mi madre era, entonces, hija de una abogada que fue pagando con esfuerzo las cuotas mensuales de un colegio británico para niñas ricas y no tan ricas que, en tiempos del socialismo, en pleno debate parlamentario de la ley de Educación Nacional Unificada, se uniría a su par, el colegio de los niños ricos y los no tanto, para impedir que las aulas se llenaran de pobres.

Mi madre, que egresó de su colegio mucho antes de ese debate que no llegó a ley, se enteró de que los boys asistían a clases por la mañana y las girls por la tarde, y que algunos boys dejaban cartas de amor a girls que no conocían, dentro de sus pupitres.

Mi madre sabía que esa alternancia de horas no había durado.

Mi madre insistiría en que sus hijos estudiaran en ese colegio mixto: no en otro colegio británico o americano o francés o alemán o suizo, no en un colegio cualquiera, ni siquiera en un buen colegio público como al que había asistido mi padre en el centro de Santiago.

Nunca nos interesó saber cómo era estudiar en un liceo, nunca se lo preguntamos a nuestro padre.

Mi madre se educó en un colegio privado que exigía trajes de dos piezas, uno de invierno, otro de verano, con chaquetita de doble cuello y botamangas y botones que vendía una sola tienda en el centro de Santiago, y guantes de dos estaciones que las girls no se podían quitar ni para comer helado. Esas éramos las niñitas del colegio privado, dice mi madre, agregando un irónico very british. Eran los años cincuenta, los mismos años en que Lucia Berlin, hija de un empresario estadounidense, estudiaba en un colegio angloamericano con un uniforme que de seguro era similar; la escritora recordaría en sus cuentos la frivolidad de las niñas de su colegio very american, y algo más que no debió repercutir en la memoria de mi madre: que «había un pequeño mundo inglés en el país de Chile», con «iglesias anglicanas y modales ingleses y casitas rurales, jardines y perros de raza, el club de campo Príncipe de Gales, equipos de rugby y de cricket, y, por supuesto, el colegio Grange, un muy buen colegio de hombres, estilo Eton».

Retrocede en el tiempo, mi madre, para contar que en su colegio de niñas chilenas aspirantes a inglesas conoció a la hija segunda de la familia Allende. Beatriz se había formado en una escuela francesa pero terminó en el colegio inglés de mi madre.

Mi madre a veces se refiere a la Beatriz Allende como la Tati.

La Tati invitó a las compañeras a almorzar a su casa de Guardia Vieja y aparecieron unas sirvientas grandes y gordas, dice mi madre, que les ofrecieron porotos granados a la redonda o a la francesa. Una sirvienta sostuvo la bandeja esperando que mi madre hiciera algo pero mi madre no supo qué hacer. No seas huasa, espetó la Tati, mete el cucharón a la fuente.

Mi madre siguió siendo su amiga cuando ambas iniciaron estudios de Medicina en la Universidad de Concepción.