Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libre2Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Lorraine, début des années 70.

Dans la poésie des couleurs de son père, peintre à ses heures de liberté, Stefano commence l’acceptation de sa délégation d’homme. Douceur de l’enfance, hypnose de la forêt voisine, voyages dans des lieux inspirants, excitation de l’apprentissage scolaire l’entourent.

Dans le jardin de pierre, sur le granit, il y a aussi le pont des regards naissant avec son oncle André : pont invisible, tissé entre eux comme une interrogation récurrente, entrelacement de l’enfance et de la réalité obscure et ultime d’une vie d’homme.

Aux côtés d’une improbable sirène aux yeux d’ombre, un retour amont vers les années 50 l’emporte par-delà la grande bleue, dans une quête de vérité mâtinée de poésie, la vérité d’André : sa vie de jeune adulte passionné et le secret de sa mort d’appelé en terre algérienne.

À PROPOS DE L'AUTEUR

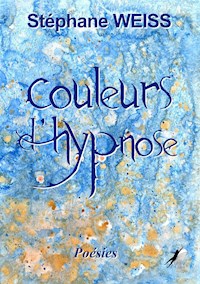

Stéphane Weiss est né à Nancy en 1967. Passionné de peinture et de poésie, éprouvant une affection particulière pour les œuvres impressionnistes, et celle de René Char,

Seules les traces est son premier roman. Le creuset de l’enfance, comme un second cœur qui bat dans les arcanes de la mémoire, y laisse libre cours à ses émotions et à la prose poétique. Y revivent aussi les visages immortels du passé, les bonheurs et les secrets qui y sont associés, et se crée entre deux époques un pont des regards et des mots.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 589

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stéphane WEISS

Seules les Traces

Roman

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire

www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN Papier : 978-2-38157-010-5ISBN Numérique : 978-2-38157-011-2Dépôt légal : 2020

© Libre2Lire, 2020

Prologue

Parce qu’il n’y a pas davantage d’histoire de l’individu considéré comme maillon de la société qu’il n’y a d’histoire des fourmis ou des termites, il nous revient d’écrire le récit des péripéties de quelques-unes de nos âmes transparentes en interaction. Ces événements se déroulent simplement sous nos yeux, parfois au-delà du visible, mais s’impriment en nous. Quelques fois, leurs attraits nous font courber le regard en arrière de l’étrave du Temps qui nous porte, vers un sillage pèlerin du passé. Parfois, on y trouve la lame du soc qui labourera inexorablement un lopin d’espace de notre vie à venir. Le récit ne vaut que celui d’une histoire éphémère, parmi tant d’autres ; elle est sans effet notable sur l’hélice d’ADN de la communauté humaine, considérée alors comme un seul Homme, et dont seul le sens d’une éventuelle unité est confié à l’écrin de l’Histoire.

Cependant, l’interrogation récurrente sur nos origines, l’héritage de riches histoires sculptant notre mémoire foisonnante, et parce que le mystère du vivant nous prête ainsi délégation, nous devons perpétuer : bon nombre nous ont précédés, témoins ou précurseurs. Mais d’une génération à l’autre, avons-nous toujours conscience des non-dits, des zones d’ombre, de l’ampleur de notre ignorance, des mystères de la passation, pour assurer notre délégation d’homme ? Parfois dans l’intervalle qui nous sera alloué, une révélation fortuite, une quête solitaire, ou l’intensité retrouvée de souvenirs enfouis, viendra conforter l’adhésion.

Mosaïque de sentiments, sensations recluses, souvenirs bâtisseurs, visages immortels, c’est vous ici que nous sollicitons. Nos impressions, nos intuitions, nos soleils levants, nous souhaitons vous convier à nouveau à quelques moissons curvilignes dans un jardin d’enfance, où notre second cœur bat encore et toujours dans les arcanes de la mémoire.

Un jour, peut-être guéris ou davantage aguerris, pourrons-nous voyager, solidaires, chercheur d’îles, d’Elle, en quête d’une secrète présence, d’une Déesse aux yeux d’ombre. Peut-être pour lui dérober toutes les couleurs d’hypnose ?

Pour l’heure, sur le départ, sur un môle dissident de celui protecteur du joug supérieur de l’Histoire, à l’aube d’une saison confidentielle, dans l’attente du vaisseau du voyage appareillant le long d’une boucle de temps rétrograde :

Nous mesurons l’Intervalle offert : précieux.

Nous constatons en nos âmes la géhenne : profonde.

Nous nivelons les terres de remords.

Alors, loin des yeux amarrant, délaissant l’astreinte

sentimentale, libérés des safrans, du lest des jours

et de tous affûtiaux, nous quittons tout port.

L’âme curviligne, sous les clins d’œil de la Perle

de nuit, nous appareillons sur l’océan intime des

sensations pures, le cœur affranchi de toute emprise

vagale, l’oreille avide de chants inaudibles, la mydriase

à l’œil, dans l’assuétude du délivrant poison : le souffle

d’hypnose de la Sirène aux yeux d’ombre.

Feu nos semblables, ne nous cherchez plus !

Éthérés, aux antipodes – à Aden, Zanzibar ou Java –,

dans les champs de pavots des terres ocre, sous les

cieux céruléens, à l’orée de la saison mentale, nous

fusionnons avec l’envie d’Ailleurs, dans la fragrance

de mots de santal…

Feu nos semblables, ne nous cherchez plus !...

1– Le jardin de la liberté

Sur la rive émaillée d’alluvions

D’alluvions étoilées d’émotions

D’émotions parsemées de bonheur

De douceur et de mots de couleur

Aussi loin que la récolte du cœur nous porte, trois ou quatre années coiffent ma courte existence.

Nous sommes en Lorraine, à Vandœuvre-lès-Nancy, un souvenir de printemps me reçoit : c’est ma main dans celle de mon peintre de père, chaque dimanche d’avril à juin, en fin de matinée, qui me revient.

Tout commençait par le remords que j’intériorisais, à l’idée de laisser ma mère seule à l’appartement. Elle, qui délicatement nouait encore mes lacets. Mais l’idée même de la promenade dominicale avec mon père et ce qu’elle m’inspirait, me donnait la force de rompre temporairement ce dernier lien ombilical. Et puis, de mystérieuses activités culinaires aux fumets délicats, auxquelles – en tant que représentants de la gent masculine – nous ne pouvions accéder, semblaient déjà l’accaparer. Après tout, elle pourrait, depuis le balcon, se consoler en nous regardant nous éloigner pendant de longues minutes encore. Je lui prouverais tout mon amour, promis, dès mon retour : j’aurais sans nul doute, un cadeau inventé pour elle.

Le seuil de l’appartement franchi, entre le premier étage et le rez-de-chaussée, un écho solennel accompagnait, inquiétant, nos pas dans le couloir, puis dans les escaliers sombres de l’immeuble. Cette antichambre me semblait interminable, dissonante et angoissante à souhait. Je n’en serrais que davantage la main de mon père. Après avoir fait pivoter la lourde porte de fer et de verre de l’immeuble, nous gagnions enfin la rue. Là nous accueillait une brise légère et tiède, un soleil dansant autour des ombres sur le trottoir. Salvateur, ce dernier, se trouvait prolongé à l’angle par un chemin tout tracé, qui nous porterait vers un ailleurs tant espéré.

Alors l’esprit se libérerait, sous l’emprise du cœur heureux, dans l’écho de l’allegro de la première des quatre saisons d’Antonio Vivaldi, que j’entendais si souvent à la maison, et qui me transportait : Vivaldi au printemps aux senteurs de lilas et de mauves, autant que couleurs d’hirondelle !

Une dizaine de pas plus loin, nous passions devant la maison de la nourrice qui veillait sur moi, lorsque l’école m’appelait en semaine. En ce début de promenade, je cherchais toujours sa silhouette familière, dans son petit jardinet, en façade, ou derrière les carreaux du salon. Je voulais absolument la saluer d’un geste de la main, pour qu’elle comprît, d’abord ma joie, ensuite ma fierté.

Complices, mon père et moi, dans un sentiment de félicité, après une petite balade en montée, vers le haut de la rue Loevenbruck, en direction du Charmois, nous trouvions notre jardin secret. Bien plus encore : le refuge fleuri d’une cité d’or, vierge de toute construction, et n’appartenant qu’à nous. Là, encouragé par mon père, je cueillais avidement, tel un petit conquistador, les couleurs éparpillées de fleurs sauvages qui n’offraient qu’à moi leurs pétales précieux et amoureux (exception faite d’un ou deux bouvreuils à ventres roses, qui me captivaient, de par le miracle de pouvoir voleter librement).

Je moissonnais ainsi mon jardin d’étoiles constellé : des coquelicots empourprés, au caractère ondoyant, des myosotis aux reflets d’opale, rescapés de quelques semailles, et déposés ici, distraitement par le vent. Des coucous aux corolles jaunes ou mauves dans une lutte complémentaire, des boutons-d’or faisant au soleil miroir, des marguerites immaculées au cœur énorme. Début mai, quelques clochettes ivoirines de muguet bien odorantes s’offraient. Et plus tard dans la saison, quelques roses esseulées finissaient de donner une dimension olfactive bien agréable à ce doux concerto, à cette mosaïque de couleurs.

La fête dominicale des fleurs aux tonalités printanières allait devenir un moment privilégié, l’aube d’un appel aussi fort qu’ineffable, un commencement d’ouverture plain-chant. J’en garde encore au fond du cœur… l’étamine.

Ainsi débutait ma conversion aux tendres tonalités des fleurs de la liberté. Ces précieuses conquêtes – mes presque-talismans – avec leur dominante de tons, ou leurs tonalités complémentaires préalablement choisies, seraient ainsi, hebdomadairement, offertes à ma mère comme présents. Elle les accueillerait à chaque fois, avec la tendresse et le ravissement d’un sourire. Telles de douces reliques, elles trôneraient ensuite dans un verre ou un vase (suivant la longueur de leurs tiges), bien arrosées, sur la table du salon, jusqu’à leur passage de témoin, le dimanche suivant, leurs couleurs connaissant ainsi un perpétuel éclat.

Parfois, un bouquet empreint de davantage de poésie que les autres, sans doute, gagnait les faveurs d’une aquarelle paternelle, dont le résultat me semblait toujours d’une beauté plus grande que l’original. Par quel miracle ? Je ne comprendrai que plus tard, l’importance du prisme de la sensibilité du peintre dans cette transfiguration des formes colorées, à la recherche d’intensité.

Oui, sans le savoir, je vivais, spectateur innocent encore pour un temps, les liens de la réinterprétation du monde, les débuts d’une relation intime qu’on dénomme Création. Et celle-ci était colorée, et sa lumière parfumée !

Le retour, qui aurait pu être ennuyeux, prenait toujours un tournant… attendu : l’instant où les pieds un peu lourds, et par pure connivence, je terminais le parcours sur les épaules de mon père. Voir le monde ainsi, de plus de deux mètres de haut, était déroutant : non seulement j’étais l’égal de tous ces géants d’adultes, mais je voyais un paysage véritablement différent. Et puis, vue d’en haut, cette projection alternative bizarre des jambes de mon père, sans aucune mesure avec les notions balbutiantes de perspective acquises ! Ainsi les premiers effets grisants de l’altitude…

En redescendant la rue Loevenbruck, le dernier volet de la promenade consistait à peaufiner le futur bouquet maternel. Toujours perché, accéder subrepticement aux lilas aux teintes mauves jaillissant au-dessus des portails et des murs, était un dernier jeu d’enfant. Sur demande, mon père, un peu inquiet mais complice, s’arrêtait. Je cueillais alors délicatement les extrémités de quelques rameaux intéressants qui donneraient davantage d’ampleur odorante et colorée à mon bouquet ; ce dernier commençant à tendre les bras à ma mère… cadeau rédempteur, désormais à plus d’un titre. Rétrospectivement, que les propriétaires me pardonnent pour cette rapine inopinée, peut-être un tantinet préméditée, je l’avoue, mais pour la bonne cause…

Les sens en émoi, et malgré tout, quelque peu fatigué, s’il arrivait qu’au retour de balade une lente mélodie vînt bercer le tout, c’est dans un sommeil éthéré aux notes colorées, aux couleurs musiciennes et parfumées, que je sombrais. Le bien-être de ce mélange légèrement fantasque ayant investi un début de rêve.

Un peu plus tard, ma mère, délicatement, de la paume de sa main fraîche m’enveloppait la joue et m’extirpait lentement de ce commencement d’absence. Le réveil, bien que doux, me paraissait une injustice sens dessus dessous !

En début d’après-midi, encore étourdi par l’aventure matinale et sa conclusion… rêvée, je contemplais, intrigué, ce qui ressemblait à des préparatifs cérémoniels. D’une armoire profonde, mon père ramenait à la vie sa blouse de travail, laquelle portait quelques stigmates épars: celles d’un vermillon sémillant, celles d’un bleu céruléen ou encore d’un vert émeraude. Avec un air de componction, il commençait à fourbir sa palette immense, puis ses pinceaux gigantesques, et ses tubes de couleurs tout simplement énormes, déposant l’ensemble sur la table avec un ordre certain. Il poursuivait en allant, d’une allure cultuelle, chercher son chevalet de campagne et un support rectangulaire immaculé (ou déjà partiellement grisé par quelques traits et autres linéaments), qu’il posait dessus, légèrement incliné. Ce dernier serait pour les heures qui suivraient l’objet de toute son attention. De nouveau, à travers mes yeux d’enfant, je regardais la scène qui m’entourait, où tout paraît plus grand, fasciné et curieux de ce qui s’y préparait.

J’assistais alors, en fidèle invité, à cette espèce de rituel immuable et minutieux. À chaque fois la nouveauté lorsqu’un grand réceptacle de lin blanc, cloué sur son cadre de bois, devait recevoir les traits et touches de couleurs pures. Celles-ci, par une alchimie secrète et magique, donneraient corps – dans les traces héritières d’Altamira – aux empreintes d’un fusain, promises encore à cet instant, à l’oiseau d’inconnu.

Le regarder œuvrer était captivant, autant que surprenant. D’abord intrigué par sa concentration sans faille : les sourcils légèrement plissés, l’œil noir. J’étais ensuite déconcerté de m’apercevoir que la palette circulaire, dans sa main, portait déjà quelques noisettes de couleurs disséminées soigneusement, suivant une organisation sous-jacente des couleurs. Son pouce replié dans un trou oblong, se refermant sur plusieurs pinceaux, il était paré d’un écu de chevalier croisé, armé de plusieurs épées. Enfin, je me retrouvais stupéfait, quand un mouvement original naissait : un pas en avant vers la toile, puis deux pas en arrière pour observer le rendu. C’était une sorte de pas de danse simple, tel celui d’un escrimeur, mais nécessaire à la progression du futur ouvrage. Celui d’un autre Cyrano qui, à la fin de l’envoi, touchait la toile : avec panache, dans un mouvement plus précis ; tantôt l’applique soigneuse de la matière du bout d’un pinceau pointu, tantôt la brosse énergique avec une de ces lames bien trop longues, à l’extrémité… carrée !

Heure après heure, puis les séances se succédant, dans cette croisée du transept ou sur ce champ de bataille prestigieux, je découvrais patiemment la convergence lente des couleurs et des formes vers un motif enfin révélé : un paysage champêtre aux tons pastels, une kyrielle de bateaux dont les voiles pixellisaient dans l’eau, un vase de fleurs immortalisées ou encore une nature morte aux arcanes si géométriquement sous-jacents. Motifs d’une quotidienneté familière, rehaussés, embellis davantage que leur existence simple aux tons de vérité ordinaire.

Puis vint le jour béni, où je découvris ébahi, subjugué, la perle d’un genre nouveau : la naissance d’une Vénus à la française… une sirène au corps d’ange, posant là, le dos vierge de tout vêtement, caressé sensuellement par une longue chevelure, et dont on devinait presque tout du fessier ! Parfois, ayant vaincu une dernière once de pudeur, quasiment nue, la sirène me souriait, l’aréole rosée, incitatrice. Premiers émois enfantins des hormones, enfantés dans les tonalités tendres de la beauté féminine… et dont les échos esthétiques ou… charnels, peuvent résonner toute une vie ! Ô vénusté de leurs courbes-lyres à mes yeux, éternels affidés !

Il arrivait parfois que ma condition de spectateur évoluât par une étape intermédiaire et que je fusse le motif d’une attention particulière. Changeant de support et de matière pour un temps, mon père me prenait pour modèle et tentait de faire de son rejeton un pastel. Je me souviens encore de cette matinée pluvieuse, où je pris la pause dans mon polo vert boutonné jusqu’au cou, assez fier, mais vite agacé de ne pouvoir bouger, sans cesse rappelé à l’ordre par l’artiste de me tenir tranquille. Le pastel est toujours accroché sagement au mur, lui, dans l’atelier de mon père. La fixation du réel via un regard et une matière porteuse sur un support accueillant a cette qualité de calmer les esprits, les ardeurs, pour un temps du moins. Je le trouve fidèle ce pastel, dans le rendu du léger sourire malicieux encadré par deux fossettes qui me caractérisait alors.

Proust et ses réminiscences s’offusqueraient vivement si je n’évoquais davantage les fragrances si particulières de la lumière. Oui des fragrances ! Pas encore cette quatrième dimension qu’on peut imaginer, l’âme nostalgique ou bucolique devant l’intensité d’une œuvre, et de ce qu’elle provoque en nous, mais celles, bien réelles, d’une atmosphère caractéristique de pures créations picturales.

Deux, plus particulièrement, retinrent l’attention et le souvenir de mon odorat d’enfant. Toutes deux, néanmoins, aux antipodes : l’essence de térébenthine et l’autre, telle une fragrance d’Orient, subtile et mystérieuse. La première induisait presque immédiatement une grimace de ma part, tant la force volatile de ses effluves de sapins concentrés, semblait exagérée et âcre. Quant à la seconde, ah la seconde ! Cette enchanteresse, cette Esméralda aux parfums de douce gitane ! Cette entremetteuse de couleurs, au liant capiteux, un presque-encens des Dieux ! De toute son ampleur, de tout son pouvoir, l’huile de lin, dans un début de charme suave avait presque enceint les lieux, envahissant la pièce au fil des minutes et des heures, enveloppant celle-ci – autant que moi – d’une douce ivresse. Alors par euphorie, autant que par mimétisme, il me prenait l’envie irrésistible de jouer au peintre.

Avec pour prolongement mes feutres de couleurs, ces derniers brûlant de s’exprimer sur les feuilles blanches offertes par mon père (dans un souci de paix, autant que dans celui d’éduquer), je me voyais ainsi gagné par la loi des séries… Je couchais sur le papier, des maisons, encore des maisons aux toits orange ou rouges, surplombés par divers bleus du ciel, de cyan à outre-mer, entourés par le vert d’eau à vert bouteille d’une herbe charnue. Rien de plus normal, aucune tâche de Rorschach en répétition, susceptible d’inquiéter un psy…

Par hasard, après quelques dimanches, mes gribouillis prenaient la tournure d’une multitude de points colorés juxtaposés. Ainsi, au cours d’un de ces après-midis dominicaux, une pochade ressemblant à une tête de chat retint l’attention de mon père, qui de s’exclamer : « Tu as redécouvert le pointillisme mon grand ! », un large sourire aux lèvres. Je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire, mais je me sentais encore davantage complice : je jouais avec les couleurs, presque les mêmes que lui, et a priori, mes premiers passages du gué étaient dignes de l’intérêt du gardien des lieux. Que je l’aimais à ce moment mon cher passeur de lumière ! J’étais devenu non plus ce simple spectateur de la magie des couleurs, mais un tout nouveau prestidigitateur ! Par la suite, le lien se renforcerait, essaimant toujours au moment opportun, me tendant la main et m’offrant la manne de ses couleurs d’hypnose accueillantes.

C’est ainsi qu’à l’adolescence, sur les conseils de mon père, je m’entraînai à copier les grands peintres dont l’esthétique me parla. Cela me fit acquérir, certes un embryon de technique, mais bien davantage : l’essentiel étant bien souvent découvert par l’expérience personnelle, même sous la houlette d’un mentor. C’est ainsi que s’offrirent à moi le plaisir de choisir les peintres et l’adhésion instinctive à l’atmosphère ou au motif de certaines de leurs œuvres ; commença alors l’aventure inouïe de marcher dans les traces fulgurantes de grands artistes, touche après touche de couleur pure, pour certains d’entre eux. S’imprégner de cette intensité de l’œuvre, du don du meilleur que l’homme a donné, dans un espace-temps fini : communier sur le même pont des regards, mais réinventé et libre. Et tout en tendant vers lui, dans une sensibilité toute personnelle, construire autant que faire vibrer, lentement, passionnément, sa corde artistique, ainsi que l’exhalaison d’un autre soi-même.

C’était donc le jour où le Seigneur se reposait, là où le dogme imposait et tendait la toile d’un carcan séculaire, que je découvrais et nouais mes premières relations troublantes et suivies avec des ambassadrices de couleurs, et que je découvrais dans la continuité de la perspective, par hasard et par intuition, un espace de liberté tout aussi sacré et complice, un élan éclatant, une respiration nouvelle et forte : celle du sang qui aux tempes tambourine. Peut-être le commencement d’un merveilleux voyage ?

Je me remémore encore tendrement les chemins et les espaces de liberté initiés, autant que j’honore ici tous les passeurs de lumière, depuis les chamans échevelés de Pech-Merle, incrustant leurs mains et leur monde dans l’ombre d’anfractuosités secrètes, jusqu’à la passion discrète, vécue dans une solitude enthousiaste, passionnée, et projetée avec intensité sur le lin ou le velours de vélins, par mon artiste de père :

L’heure est encore au matin nocturne quand j’ose

Pousser la porte et pénétrer dans l’atelier.

Un chevalet, une palette se reposent.

Un indice : une fragrance. Alors je devine.

Ce qu’au soir, le pinceau et la pâte ont lié :

Le suave parfum de l’huile de lin,

L’odeur volatile de la térébenthine,

L’instant même où l’andain au pré prend fin.

Je sais déjà que, côte à côte, chaque trace

De pénombre ou de lumière a pris sa place

Sur la portée de lin, mémoire picturale

De ce qu’hier au soir la sonate a lié :

L’éphémère aux tons d’un diapason d’été

Sonore et coloré, l’Angélus pastoral.

2– Jardin de Pierre

Mil neuf cent soixante.

Territoire d’effervescence.

Le conscrit arpentant Djebels et sentes

Ne marcha plus en cadence.

L’existence soudain se fit évanescente

Encore empreint de l’expérience tendre et parfois émouvante du dimanche, le lundi me faisait reprendre pied dans la réalité.

Quittant la ouate d’un sommeil profond ou d’un rêve, la contrainte du réveil s’imposait. Puis l’étape de la toilette était censée m’extirper définitivement d’une éventuelle torpeur persistante. M’habiller ensuite rapidement, mettre mes souliers, tenter de maîtriser seul les entrelacs de mes lacets, sans y parvenir. Le rythme changeait de celui du dimanche : devenant davantage frénétique ! Dès le début de ces années soixante-dix, déjà les premiers contreforts des montagnes du pays du stress à venir… Et puis ces vêtements imposés, qui pour certains d’entre eux grattaient, voire piquaient la peau. Vive le coton, à bas les fibres de tergal ! Et ce calvaire était encore pire l’hiver, où on m’affublait de pantalons écossais, et surtout d’une cagoule, emprisonnant la tête et le cou : celle-ci, je l’ai honnie de toutes mes forces ! À la première occasion, c’est-à-dire dès que ma mère me quittait des yeux et partait travailler, elle gagnait le seul endroit qu’elle méritait à mes yeux : le fond de la poche de ma veste. Rébellion vestimentaire salvatrice !

Avant de partir, mon père qui quittait l’appartement toujours avant nous m’embrassait. Il disait qu’il allait au chagrin, ce que je comprenais comme caractérisant un lieu de grandes douleurs. Toujours peintre, mais en carrosserie automobile la semaine, ses propos concernant son travail semblaient clairement désigner le contraire d’une sinécure. Montaient alors en moi quelques interrogations : existait-il deux types de couleurs ? Les couleurs tendres du dimanche, et celles plus cruelles de la semaine ? Travailler était donc si difficile ?

Le moment de quitter l’appartement venu, celui de monter sur la selle du Solex de ma mère, dispersait les petites affres vestimentaires. Pendant qu’elle le guidait, à pied, à mes côtés, jusque chez la nourrice, humer l’air depuis ce poste d’aventurier me donnait cette joie matinale qui vous dynamise pour la journée ! Cher Solex – alternative bien meilleur marché que la voiture dans l’émancipation des jeunes mères de famille de l’époque ; cher souvenir, qui a permis à ma mère de mener à bien ses journées si remplies, et lui a fait cadeau aussi… de quelques belles égratignures et cicatrices aux genoux : la bête Solex étant quelque peu revêche, notamment sur les chaussées mouillées. À bien y repenser, sans casque, il fallait vraiment devoir gagner sa vie, au risque de la perdre…

Je la perdais donc ma mère aux mains douces et fraîches, quand elle me déposait chez la nounou. M’enveloppant d’un dernier câlin, d’une caresse sur la joue, elle partait, aspirée parfois dans la nuit. Le catadioptre rouge de sa machine, timidement, me reliait à elle, pour de courts instants encore. Puis ce dernier oscillait, vacillait, définitivement était avalé par l’obscurité, et disparaissait. Et cette rupture rapide m’inquiétait toujours. La voir partir ainsi vers l’océan des autres, dont je ne connaissais ni le cœur ni les visages. Et ce début de peur au ventre qui grandissant insidieusement,avait fini par s’inviter chaque matin, et pour de longues années : celui de ne pas la voir revenir me chercher le soir…

La nourrice – une pure grand-mère selon la tradition – m’accueillait toujours gentiment, dans une atmosphère jaune pâle imprimée à la salle à manger, par le halo timide d’un lustre à l’ancienne. Parfois, d’autres gamins étaient déjà là, attablés, dévorant une tartine de beurre. Je m’installais alors et trempais dans un chocolat chaud, une tartine, dans un élan solidaire. À la belle saison, quand le jour se levait enfin, je pouvais apercevoir le jardin, lequel me semblait admirable d’ordre, dans ses traces géométriques de verdure. Mais ce qui retenait surtout mon attention était le splendide ensemble de glycines, lesquelles s’élançaient, toutes félines, par-dessus le faîtage des barrières en claustra, pour mieux retomber en grappes de lumières, avec leur multitude de nuances mauves. Que ne serais-je intensément heureux, autant que nostalgique, de les retrouver un jour de visite en terre impressionniste, trônant, toujours et plus que jamais magnifiques, au-dessus du célèbre pont de l’étang aux nymphéas de Giverny… !

Enfin, l’heure sonnant, nous partions en petite procession débonnaire pour l’école maternelle et primaire Jean Mace, située à quelques centaines de mètres.

Après le portail, la directrice Madame Royer, une grande brune à l’air légèrement sévère nous accueillait, nous indiquant la direction du préau ou celle de la cour, quand la clémence du temps s’y prêtait. Seconde séparation… Moins difficile, puisque happé aussitôt par les aventures bruyantes de la cour d’école. Lesquelles aventures s’inspiraient des moments passés devant la sacro-sainte télévision, la veille. Époque bénie à vocation télévisuelle montante, et qui influencera notablement les jeunes esprits des seventies, en faisant jaillir sous leurs yeux enfantins ou pubères, des héros de tous poils. Leurs aventures ressusciteraient du couperet anglo-saxon de The End, en prenant corps à nouveau dans la cour de l’école. La cour, sésame pour des moments de liberté chèrement gagnés à devoir obéir en classe aux directives d’une institutrice. Plus tard, bouffée d’oxygène volée à la férule de la lecture, de la grammaire ou de l’arithmétique, véritable espace-temps pour gamins créatifs désireux de réinventer le monde ! À dix heures quinze, la récréation salvatrice nous replongeait dans les aventures excitantes de nos nouveaux géants du petit écran. Et nous les ressuscitions à nouveau dans nos jeux de rôles. L’identification était alors totale ! Magie influente, et puissance persistante des images…

À l’école, à travers le prisme pédagogique, le monde des couleurs revisité m’attendait. Nous passions à heure fixe, quelques moments extraordinaires de barbouillages imposés. Ceux-ci étaient promulgués par les directives des programmes de l’éducation nationale, au ministère en sempiternel devenir, à l’approche quasi physicienne du mouvement perpétuel… mais dont les conceptions et l’intérêt pour l’art pictural ainsi que leurs déclinaisons scolaires m’ont toujours semblé un peu douteux. Notamment à travers la grande maîtrise du genre, et la non moins grande sensibilité de nos acteurs de théâtre sur leurs estrades, qu’étaient nos gentils instituteurs et institutrices attentionnés, fort dévoués, à leur corps défendant. Dans une volonté permanente d’éduquer, ces derniers au lieu de théoriser et de disserter à haute voix, auraient quelquefois mieux fait d’oser une pratique fervente et personnelle du genre…

Enfin, onze heures trente sonnaient. La libération dans un brouhaha sonore, s’amplifiait irrémédiablement, minute après minute. Notre institutrice, essayant de maîtriser cette frénésie collective, tentait de tirer une dernière fois avec vigueur sur le mors. Trop tard, bien souvent le mustang de notre petite troupe – excité par quelques énergumènes dont je faisais parfois partie, autant que par la simple présence des parents à proximité immédiate – lui échappait. Ayant désarçonné sa cavalière, il bondissait alors dans le couloir, puis dans le préau, où nous attendaient les bras de nos sauveurs.

Je devinais au loin se dessiner le visage de ma grand-mère paternelle, ma mamie Anna, ma grand-mère italienne. Elle m’attendait, comme chaque lundi, en me souriant timidement, petite au milieu de bon nombre de parents de grande taille. Elle dissimulait son regard à l’amère tristesse derrière ses lunettes. Elle, dont la vie avait été brisée à quarante-six ans par la perte d’un enfant, tué pour la patrie, en terre algérienne. Elle se tenait là, avec son foulard sur les cheveux, dans son manteau gris, avec – pendu au bras – son sac noir à commissions. Apercevant ce dernier, je devinais la suite de nos retrouvailles imminentes : petites courses rapides à l’épicerie en face de l’école, puis direction le bureau de tabac dans l’avenue Aristide Briand, pour m’y acheter bonbons et chewing-gums à gogo. Ce qui vaudrait le soir une remarque cinglante de ma mère à mon égard pour avoir quémandé, et envers ma grand-mère pour les avoir achetés. Peu nous importait, ces sucreries faisaient bel et bien partie de notre rituel de retrouvailles partagé. Le lundi suivant, nous recommencerions, davantage complices encore car solidaires devant le reproche réitéré…

Je me jetais à chaque fois dans ses bras, et je l’embrassais quatre fois sur les joues, alternativement, puis elle me répondait par un joyeux :

Un instant béni de notre cérémonial des retrouvailles. Un instant cher à mon cœur qui m’a donné l’amour des voyelles qui tintent et des r qui roulent ; et Dieu sait si la langue italienne en abrite, soigneusement incrustés, au sein de consonnes, finalement faire-valoir. Puis, je lui prenais la main, et nous partions, heureux. Anna m’offrirait peut-être, en plus des chewing-gums, quelques billes : des hélices, des agates ou peut-être des porcelaines ? Avec cette première mise de billes, je gagnerais, si la chance le permettait, des trésors dans la cour de l’école !

Pour revenir aux chewing-gums : je les adorais. Mais davantage encore leur emballage de papier coloré sur la face intérieure : chacun permettait, sur un thème particulier, de s’improviser tatoueur illico. Et l’on pouvait alors aisément être transfiguré dans l’instant, sans nul besoin de masque, par exemple en corsaire : une magnifique ancre de marine sur le bras créait en vous la sensation d’être Surcouf roi de la course ! Et l’imagination de faire sien son magnifique trois-mâts, avec ses dizaines de voiles et ses canons, avec à son bord des trésors. Et puis, avec ces gommes élastiques, j’entrais tout juste dans les premières tentatives passionnantes autant que salissantes : l’obtention du bout des lèvres d’une bulle entièrement maîtrisée, dont le claquement interviendrait le moment venu. En fait, la maîtrise n’opérerait que quelques années plus tard, après maintes tentatives et moult vêtements tachés ! Sur eux les stigmates de la matière collante, qui faisait la grande joie de ma mère ! En effet, elle n’adhérait pas encore au club des prêtresses de la machine à laver…

De retour à la maison, oublieux parfois de la nécessité d’effacer chaque tatouage, le moment venu de la mise en pyjama dénonçait mes frasques autorisées par Anna. Fort heureusement, pour le masque de carton créé, et le reste de la panoplie improvisée, ces derniers demeuraient bien cachés chez mes grands-parents, place Gérard d’Alsace, dans leur petit deux-pièces, à l’abri des regards maternels, devenus soudainement adverses… Sans doute par réaction à ces premiers contreforts d’exigence maternelle, avais-je développé petit à petit, un second univers, confié à Anna, plus hermétique à la discipline, et davantage enclin à laisser libre cours à mon imagination. Je retrouvais celui-ci chaque mercredi, lorsque je venais prendre mes quartiers. Je pouvais à nouveau être réalisateur et acteur des prémices d’un ersatz de commedia dell’arte.

Quand l’époque portait un parfum de carnaval, Anna consentait à m’acheter un véritable masque, avec parfois quelques accessoires complémentaires… À la maternelle, mon héros était le célèbre Zorro, le justicier masqué, que nous vantait régulièrement le petit écran. J’avais donc obtenu, en plus du masque, la cape et l’épée. Ces derniers donnaient alors davantage d’épaisseur à mon personnage. Je pouvais ainsi mimer, ou simuler seul, en parlant à voix haute, les scènes de mon propre épisode, inédit bien sûr, dont je serais non seulement le héros, mais aussi l’ensemble des rôles ! Le sergent Garcia n’ayant qu’à bien se tenir !

C’était le mardi soir, après l’école, en fin d’après-midi, que mon père ou ma mère me déposait pour les prochaines vingt-quatre heures, place Gérard d’Alsace, aux bons soins de mes grands-parents. Une journée fondatrice à plus d’un titre.

Après avoir déposé mes affaires dans la chambre-salle à manger, direction la cuisine, notre véritable pièce de vie. Son poêle à charbon, et les deux seaux de fer à ses côtés me laissaient aisément imaginer une espèce d’engin de torture. Oui, effectivement, il y avait torture de par la corvée hivernale et quotidienne de charbon ;je voyais l’un de mes grands-parents se saisir des deux seaux de fer étincelants, pour chercher les boulets de charbon dans la cave de l’immeuble. Et surtout les remonter, jusqu’au deuxième étage. Dix à quinze kilos dans chaque main. Sans chauffage central, avoir chaud l’hiver était à ce prix. Merveilleux combustible à la capacité de réchauffer plusieurs fois !

Le repas du soir avalé – ce dernier n’étant absolument pas une préoccupation vitale à cet âge – venait le moment où nous jouions aux cartes avec Anna. La télévision, d’un prix trop élevé sans doute, n’avait pas encore pris sa place dans le foyer, et elle ne nous manquait nullement. Ce moment du jeu partagé, je l’attendais avec impatience, et je contribuais donc avec un certain zèle, à faire place nette sur la table. J’adorais voir ma grand-mère battre et mélanger avec dextérité les cinquante-deux cartes du jeu. Je regardais ses mains, des mains de travailleuse, mais avec un souci des ongles bien faits. Mais pourquoi bleuies par des veines proéminentes ? À la question qui fusait de savoir pourquoi on voyait ses veines, elle répondait par un léger sourire, résignée : « Qui voit ses veines, voit ses peines ». La réponse sonnait proverbiale, et se suffisait à elle-même, axiomatique. Et je la prenais comme tel, restant sans voix, tout en observant mes mains, qui en étaient dépourvues. J’étais donc heureux.

Notre jeu de prédilection était la bataille, et comme son nom l’indique, l’affrontement – bien que convivial et rempli de complicité – n’en demeurait pas moins pour moi une compétition, où je désirais vivement gagner. Les cartes finissaient par exercer sur moi, une véritable fascination : leurs motifs colorés et la symétrie parfaite des personnages leur donnaient un air mythique, illustrations en cinquante-deux tableaux des contes et légendes du roi Arthur.

Mon caprice faisait que plusieurs parties devaient obligatoirement avoir lieu. Celles-ci nous menaient, sans qu’on s’en rendît compte, jusque vers des onze heures du soir. Mon grand-père, nous ayant salué, au moins une heure auparavant, après avoir lu l’Est Républicain, dormait déjà profondément dans la seconde chambre, au fond du couloir. Je l’entendais scier du bois – suivant son expression –, avec le rythme régulier du dormeur bien fatigué. Sachant désormais que travailler était ardu, voire pénible à en éprouver du chagrin… je l’imaginais peiner et suer toute l’eau de son corps, dans les rayons de la prestigieuse enseigne des « Magasins Réunis » de Nancy.

Je n’échappais pas au rituel du pyjama et du brossage des dents : les caries étaient là, menaçantes, se nourrissant de sucre. Venait ensuite, juste avant d’aller dormir, le moment dédié à la prière. Sacro-sainte prière à laquelle Anna ne m’autorisait jamais à déroger ! Le signe de croix et le Notre Père – transmis dans la plus belle tradition orale. J’y adhérais néanmoins sans réticence. Anna connaissait tout de la terrible et merveilleuse histoire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et elle me l’avait fait partager dans les moindres détails. Celui-ci, après avoir réalisé, sa vie durant, des miracles si extraordinaires, était revenu à la vie, comme par magie, malgré son assassinat orchestré par les Romains. Les prêtres appelaient cela la résurrection, et on en parlait beaucoup à Pâques.

Jésus, un gentil humain – ou Dieu, a priori les deux – aux longs cheveux, barbu, toujours habillé d’une tunique blanche et qui ouvrait les bras en grand, comme sur la statue de Rio de Janeiro que j’avais vue à la télévision. Il s’adressait d’ailleurs toujours ainsi à la foule, venue l’écouter. Un pur, dans la tradition des gentils. Il méritait bien qu’on pensât à lui le mardi soir. Et puis, comme étant nulle part et partout, Anna m’avait dit qu’il entendait tout, voyait tout, jusqu’à lire nos pensées. Il écoutait nos prières, même dites dans notre tête. Y avait-il donc quelqu’un qui savait tout de nous, de nos bêtises ? Cet aspect m’inquiétait un peu, je l’avoue. Et si ma mère, dans sa prière, lui demandait de lui dire ce que je faisais, quand elle n’était pas là ? Était-il un « Big Brother » de paradis ? Question inquiétante, laissée en suspens, sans réponse… Enfin, dans le doute, après le Notre Père, nous lui confiions la protection de toute notre famille, que nous passions soigneusement en revue, pour n’oublier personne. Nous y ajoutions, en fermant les yeux, une pensée pour mon oncle André, omniprésent, qui dormait au paradis lui aussi, depuis plus de dix ans. Plus tard, ayant investi les préaux de l’école primaire, j’y ajouterais librement le souhait de réussir l’interrogation ou le devoir du lendemain… l’exigence paternelle faisant qu’un petit peu d’aide extérieure serait la bienvenue… « Bien heureux ceux qui croiront sans avoir vu… »

Le mercredi, au réveil, un chocolat et des tartines de pain grillé avec de la confiture m’attendaient, embaumant la cuisine d’une odeur bien agréable, assurant ainsi une transition diurne douce, sans nostalgie pour les attraits de la nuit. La toilette était succincte mais suffisante, peaufinée par un coup de peigne rapide : Anna replaçait toute mèche rebelle, avec un peu d’eau si nécessaire. J’étais prêt à tout recevoir des aventures du mercredi. Après quelques saynètes en costume d’époque, conduisant au terrassement des ennemis de Zorro ou de Robert Surcouf, nous sortions avec Anna. Nous en avions pour un peu plus d’une heure, mais ce n’était pas du temps partagé pour une promenade. En effet, les derniers moments de la matinée s’imposaient à nous : ma grand-mère devant se rendre chez une de ses patronnes, comme elle disait. L’attendaient, époussetages sur des meubles en bois précieux, passage d’aspirateur sur des moquettes d’un moelleux inouï, lavage de carrelages ou de mosaïques à l’italienne. J’apprenais notamment les pouvoirs du plumeau… Les appartements étaient cossus, bien plus spacieux que l’appartement de mes grands-parents. Les patronnes étaient des femmes âgées, vivant seules, ou souvent accompagnées par le nouveau compagnon de leur vie : un splendide caniche ou un Yorkshire – aboyeur patenté –, et maître incontesté des lieux. J’observais ces nouveaux décors, comme on regarde ceux du Grand Théâtre de la place Stanislas à Nancy : depuis un strapontin, timidement, avec beaucoup de respect, impressionné. Ceci dit, je brûlais d’envie de donner un gentil coup de pied au rejeton canin de maman… Ce dernier m’empêchait bien souvent une exploration plus approfondie des lieux, pour y jouer dans un espace et des décors grandioses, la représentation unique d’une pièce de théâtre de mon cru ! En effet, bloqué sur une chaise avec Médor jaloux, montant la garde à mes pieds, je me contentais de passer en revue les figurines de mon jeu de cartes. N’y voyez là aucune addiction, juste l’activité ad hoc en pareilles circonstances. « S’adapter, toujours s’adapter… les dinosaures disparurent, alors que les cancrelats survécurent… » dira bien plus tard un éminent PDG de société, venu nous remettre nos diplômes de fin d’études… éléments forts d’un discours métaphorique unique en son genre… mais malheureusement d’actualité de nos jours de mondialisation…

De retour à l’appartement, je voyais Anna s’affairer pour me préparer de délicieuses torsades au parmesan, assaisonnées d’une sauce tomate à l’italienne, dont elle avait le secret. Frioulane d’origine, elle avait emporté, en plus des souvenirs de son enfance qu’elle me confiait parfois au détour d’une promenade, des secrets culinaires, qui, comme ceux d’une source chez Pagnol, ne se disaient pas. Le repas terminé, je passais quelques moments à la fenêtre, contemplant d’en haut cette Place Gérard d’Alsace, véritable nœud routier aux portes de Nancy, surchauffée par le soleil dès le printemps, caniculaire en été. Cette confluence offerte aux véhicules de tous poils offrait à mes yeux d’enfants la diversité frénétique d’un ballet moderne pour automobiles, et dont – comme beaucoup de garçonnets – j’étais un friand admirateur. Mon jeu favori consistait à reconnaître, sous leur belle carrosserie, les marques de toutes ces ballerines de couleurs, arrivant, tournant et repartant, véloces, dans toutes les directions, laissant quelques traces sonores d’une accélération, et d’un gaz à effet de serre alors insoupçonné…

Pendant ce temps, ma grand-mère italienne se préparait pour son rendez-vous quasi quotidien, que seuls le verglas de l’hiver ou une pluie battante ininterrompue auraient pu empêcher. Celui, inconditionnel, d’une mère pour son fils disparu violemment, comme on peut disparaître foudroyé dans l’orage d’une guerre de décolonisation - pardon, une opération de maintien de la paix jusqu’il y a peu –, loin de la maison, à l’aube des années soixante ; période pourtant propice pour la jeunesse française à émancipation de toutes sortes, sous les airs dynamiques des Rock’n Rolls d’outre-Atlantique et des airs revigorants des « yé-yés ».

Cette rencontre bien au-delà de la mémoire, ce lien d’amour renouvelé par-delà le temps, avait un prélude, dont j’étais l’unique témoin, chaque mercredi : celui du chagrin d’Anna. Un chagrin, une douleur intense, bien vivante, elle, s’exhalant du plus profond d’elle-même. Ses sanglots attirant mon attention, je laissais aussitôt les bolides à leurs trajectoires. Je sentais que je devais la consoler, et grimpant sur ses genoux, je la serrais fort dans mes bras. Je l’entendais alors soupirer :

Elle connaissait le pire : l’injustice d’avoir vu son enfant partir avant elle. Et cet ordre des choses, contraire au flot de la vie, créait une turbulence, un chaos qui faisait remonter une onde de détresse incommensurable, pouvant tout ravager sur son passage, jusqu’à l’intégrité de sa vie, et de son entourage. Sans doute l’époque, bien qu’en proie à un début de prise de conscience à tendance contestataire, campait encore sur des valeurs sociales et chrétiennes fortes. Ces valeurs établies – conduisant à l’acceptation dans la douleur –, le sens des responsabilités, autant que l’amour qu’elle me portait, sauva vraisemblablement Anna d’une envie de rejoindre André, à la frontière…

Je me sentais un peu mal à l’aise de tenir le rôle de celui qui console, d’ordinaire dévolu aux grandes personnes envers les plus jeunes. Du fond de l’enfance, je vivais les premiers ressentis du renversement des repères au contact de la toute puissante faucheuse, briseuse de liens inestimables. J’étais d’autant plus troublé que la fête de feu mon oncle était celle de mon anniversaire : écho de pensée pour la Saint-André, une coïncidence sur laquelle Anna avait très tôt attiré mon attention. Les jours d’anniversaire à venir s’en trouveraient mêlés à une espèce de mélancolie… Aujourd’hui encore, les jours d’hiver, jours de lumière grise, je me souviens. Je me souviens pour mon anniversaire, des vers d’Apollinaire qui viennent résonner en moi, au rythme de la tristesse du glas : « Et toi mon cœur pourquoi bats-tu ? Comme un veilleur solitaire, j’observe la nuit et la mort… ».

Nous partions, ensuite, main dans la main pour le cimetière du Sud. Entre temps, sur le chemin, les réalités joyeuses de l’enfant reprenaient lentement le dessus. J’empoignais alors un petit planeur en plastique vert. À l’aide d’un élastique puissant, je le propulsais dans les airs à la verticale, et le regardais de longues secondes s’affranchir du joug de la gravité, dans des entrelacs de trajectoires aux courbes douces. Nous passions ensuite devant la grande concession Peugeot, où travaillait mon père. Je cherchais toujours à l’apercevoir à travers les baies vitrées donnant sur le hall d’exposition des nouveaux modèles d’automobiles en vogue. Je ne le voyais jamais. Il s’escrimait, dans le fond du garage, avec d’autres forçats, à poncer les carrosseries de ces dames, entrées bosselées ou rayées, dans un quelconque accident de la circulation. Il leur refaisait prendre formes et galbes, pour ensuite leur redonner leurs couleurs fringantes de jeunes starlettes. Dans la prescription, et ainsi maquillées, les ballerines pouvaient faire part de leurs charmes et virevolter de nouveau, en brillant sous le soleil.

Progressant en direction du cimetière, nous passions devant une marbrerie, dont les produits exposés en vitrine et à destination des cimetières, me faisaient froid dans le dos : oiseau de mauvais augure, montrant ses serres, et vivant sur l’épaule de celui sur lequel il va fondre…

Nous pénétrions toujours dans le cimetière, Anna et moi, par une porte dérobée. D’abord une allée, encadrée par des grands carrés de pelouse, vierge de tout encore, en attente d’un futur, habité par une multitude d’absents… Et puis, levant les yeux, aussi loin que le regard pût porter, des tombes, dans une organisation toute tracée, sans limites apparentes. Un architecte, un baron Hausmann de cimetière avait rendu la mort toute linéaire, dans un jardin de pierre à la française, terrifiant de géométrie rectiligne répétée à l’infini. Parfois, nous apercevions le gardien des lieux, un cerbère de la porte, avec son uniforme presque militaire et sa casquette vert olive vissée sur le crâne, aboyant après les véhicules souhaitant pénétrer par la porte principale. À s’y frotter, nul doute que la condition piétonne fut la bonne en ces lieux ! Mal rasé, les fortes chaleurs de juin lui faisaient souvent tomber la veste, ôter sa cravate, ouvrir son col de chemise en grand, retrousser ses manches. Ajoutées au tableau, les larges auréoles sous les aisselles de sa chemise finissaient par lui donner alors un faux air de lascar à l’hygiène douteuse… sa hargne vis-à-vis des automobiles laissait planer un doute quant à sa sobriété… Mais le personnage qui impressionnait le plus était de bronze ? Un bronze verdi par endroits, immobile, en position assise, la tête soutenue par le dos de sa main. De ses trois mètres de haut, il régnait sur les lieux, contemplatif, le regard fixe, comme perdu dans un rêve. Anna me fit connaître la réalité : il s’agissait d’un penseur, le Penseur de Rodin ! De tout son immobilisme, de toutes ses pensées sous-jacentes, il trônait sur une tombe. Mais qui pouvait avoir envie de pareil faire-valoir pour se faire repérer dans la mort : un penseur, un philosophe ayant marqué sa génération, ou encore un mégalomane ? Pour moi, à bien y regarder, tout aussi nu que penseur, il avait un air inquiétant, et me faisait l’effet du gardien de la porte des enfers. J’apprendrai quelques années plus tard, la destination première de ce penseur sculpté – dénommé Le Poète à ses débuts d’officiant. Un personnage de la matérialisation de l’Enfer de Dante dans La Divine Comédie… Surprenant poème, étonnante intuition enfantine… Quittant le Penseur, dans sa possible méditation assidue et éternelle de la mort… ou à sa surveillance des allées, nous laissions également en chemin quelques petites maisonnettes de pierre, abritant des caveaux, comme me l’avait fait savoir Anna. Dans la mort, les gens aisés souhaitaient parfois demeurer dans une marque ostentatoire de luxe que leur avait procuré une vie aisée. Le problème ne semblant pas se poser pour les plus modestes, encore que… certaines stèles de granit montraient le sacrifice des plus humbles envers leurs défunts tant aimés. « Quand on n’a que l’Amour… ».

Enfin, nous arrivions sur la tombe d’André, toute d’un granit gris et noir bâtie. Sur la stèle verticale, son nom, et l’indication, en lettres dorées : « mort pour la France », qu’Anna m’avait lue. Il était là, dans la tombe, reposant sous terre, dans cet immense jardin de pierre. Un éternel sommeil l’ayant envahi…

André venait d’avoir vingt-deux ans, et dans sa courte vie d’homme, sa vie d’étudiant, il capitalisait nombre d’heures de travail les soirs, et certaines nuits auprès du poêle de la cuisine. Ces heures l’avaient conduit en juste récompense aux portes de l’école des arts et métiers de Chalons. Un bel avenir allait normalement s’offrir à lui, mais la nation, et son appel d’un intérêt supérieur, l’en avait détourné, temporairement, puis irréversiblement… Ayant entrevu cet avenir-là, je me demandais souvent s’il avait vu, avant de mourir, l’histoire de toute sa vie défiler devant ses yeux. Avait-il vu dans les derniers battements de son cœur, l’appétit des colonialistes français, relayé dans les décennies suivantes par les politiciens, les lobbies, bien absents des combats, des embuscades ? Les avait-il vus, abrités derrière les plis du Temps, lui dérober sa vie lentement, insidieusement : happé par cette ogresse qu’est l’Histoire faite par quelques hommes d’influence ! Je voyais sa photographie sur la tombe. Elle immortalisait dans un sourire immobile son éternelle jeunesse. Il ne serait jamais vieux, ne vivrait jamais une vie de père de famille, dépossédé à son tour par une notion abstraite : celle supérieure – a priori – de faire son devoir. Ce dernier concept, quand il s’agit de faire la guerre, prime depuis toujours sur celui de l’individu, dans ce que ce dernier a de plus précieux : sa vie et la liberté qu’il a d’en jouir comme il l’entend.

Au fait, à propos de la vie qui défile devant ses yeux, c’est vrai. À huit ans, un jour, à deux doigts de me noyer dans une piscine, j’ai vu l’essentiel de ma jeune vie défiler. Comme si le cerveau se libérait tout à coup d’un flux d’informations vitales accumulées. Peut-être dans un but de sauvegarde ultime ou de libération totale des connexions sensorielles et psychiques complexes liant un être avec la vie et le monde ?

Quelques décennies plus tard, je revins en terre lorraine pour accompagner un oncle à sa dernière demeure… dans le jardin de pierre de mon enfance. Pensant à André, à tous les membres de la proche famille, à Anna, à mon grand-père Marcel, à mon oncle Dominique, et surtout à mon père, me viendront quelques vers, soufflés par-dessus mon épaule. À mon père, pour qui la Saint-André, est certes mon anniversaire, mais aussi une douleur indicible, incrustée en lui telle une empuse du cœur, un empyème du souffle :

La vie s’est appauvrie et nos cœurs sont arides.

Un être adoré, jamais, ne deviendra vieux.

Jamais, à son front, nous ne verrons une ride.

Comment pourrais-je encore croire en Dieu ?

Que demeurera-t-il de lui en nos mémoires

Quand, doucement, la nostalgie viendra s’asseoir ?

Un visage qui s’estompe, s’évanouit ?

Non, il est là, présent sur la photographie.

De cette fenêtre ouverte sur l’infini,

De tout lieu, je sens son regard d’éternité

Sur moi se poser, en toute sérénité,

Apaisant calmement mon manque et mon ennui.

J’imagine cette rassurante bienveillance

Fraternellement accordée depuis l’enfance

Lorsqu’après-demain, las, je devrai vieillir,

Et qu’à la frontière, il viendra m’accueillir…

Comme certains dons peuvent se transmettre, par le mystère de la génétique, de génération en génération, les douleurs profondes se reçoivent en héritage. Elles marquent par des larmes, bien visibles, perlant sur les joues autant qu’elles pèsent comme un souffle au cœur. Les non-dits des uns et des autres, les estompes du temps, empêchent la fleur du bonheur d’éclore réellement. Les joies, les rires sont atténués, comme lorsqu’il manque un membre à un corps meurtri. Seuls un succédané puissant, une quête d’intensité intérieure font que l’on parvienne à vaincre l’empuse de sable, le legs de la malédiction. Et l’on se met à peindre, ou l’on écrit, parfois les deux, tandis que d’autres joueront leur au-delà d’accord septième, dans l’ombre ou la lumière, loin du diapason des oracles de la cote ! Un pur plaisir, pour combler un gouffre, une recherche au cœur des anfractuosités du meilleur d’un autre soi-même, pour rien, pour tout, par amour, pour les absents, les spoliés, pour la nostalgie d’un passé commun qui n’a jamais existé, pour les futurs imaginaires qui auraient rêvé d’avoir cours, pour la réinterprétation du monde, pour les courts laps d’éclipse d’inspiration boréale !

Avec Anna, notre pèlerinage durait quelques heures parfois. En préambule, le signe de croix, chacun son tour, sur la tombe, puis sur nous, tel un signe magique ouvre un passage… Puis, la prière, dite intérieurement, les yeux clos. Ma grand-mère sortait ensuite de son sac une éponge, et d’une boîte en fer, du produit à laver, pulvérulent. À ce moment précis, j’entrais vraiment en scène, devant sa demande :

Plein de zèle, je bondissais alors vers la fontaine de fonte, muni d’une bouteille en plastique qui restait à demeure, derrière la tombe, à l’abri des regards, grâce à la présence bienveillante d’un jeune cyprès. Arrivé devant la fontaine, parfois la patience était de mise. D’autres m’avaient précédé. J’en profitais pour faire une rapide reconnaissance des tombes alentour. Beaucoup de photographies montraient des personnes âgées, ayant eu la chance de vivre une vie sans doute bien remplie. Mon tour venait enfin. Il fallait faire attention de manipuler la molette qui permettait à l’eau de couler. Un poil de quart de tour de trop et c’était la garantie d’avoir les chaussures et le bas du pantalon trempés ! Ensuite, sans faire le petit Poucet, il fallait apporter cette manne d’eau qui servirait à mélanger la poudre de lavage.

Après avoir ôté tous les pots et autres objets de la tombe, après avoir enlevé une dernière rose rouge fanée, posée là, comme perdue, Anna commençait le grand nettoyage. Et son chagrin ressurgissait, et les larmes roulaient. Si près de son fils, la dure réalité d’un sarcophage de granit et de béton le maintenait irrémédiablement à des années-lumière d’elle. Je me retrouvais alors spectateur impuissant, bouche bée. Je tentais de la consoler en la prenant par la taille. À ce stade, rien n’enraillait le torrent de tristesse. Quelques années plus tard, en regardant un film sur la passion du Christ, je saisirai le sens donné à « porter sa croix ». Anna portait la sienne, chaque jour. Je ferai également, le parallèle avec le moment où Marie, entourée de quelques fidèles, après la descente de la croix, lave son corps ensanglanté, le préparent pour le futur linceul. Un moment d’intensité perdu dans le chagrin… J’étais alors seul à observer cette scène d’une détresse incroyable, indicible : le mont Golgotha translaté juste aux pieds du penseur de Rodin ! Vision surréaliste… qui alimenterait peut-être une nuit prochaine un cauchemar, et un réveil en sueur à venir, dans l’obscurité des arcanes de la nuit…

Anna, sur ses genoux, les verres de ses lunettes embués, lavait, rinçait sans discontinuer chaque linteau de granit avec attention, autant qu’elle le caressait. Je passais ensuite le chiffon pour l’éclat, comme elle disait. Venaient ensuite la stèle, puis le livre en granit avec la photo d’André, enfin les médailles. Deux belles médailles : la reconnaissance grandiose – toute napoléonienne d’ailleurs – de la république pour ses appelés du contingent qui furent légion à être fauchés, tout juste à l’aube de leur vie d’homme, pour une opération de maintien de l’ordre… Pourtant, quelques années plus tard, elles sauraient attirer, ces deux médailles – par leur voile de dorure clinquant, sans doute –, la convoitise d’un triste personnage. Un voleur, un profanateur, qui une nuit, n’hésiterait pas à s’en saisir ! Un pauvre type, de la même espèce que ceux – davantage médiatisés aujourd’hui – qui saccagent les sanctuaires de mémoire, par simple bêtise, ou animés par la pauvreté d’une idéologie antédiluvienne résurgente… Anna, en pleurs de longues heures durant, en fut bouleversée : on tuait son fils pour la deuxième fois !

Anna me confiera, à l’occasion d’un de nos pèlerinages, que jeune adolescente, elle avait perdu une sœur, décédée en Italie, dans les affres du tétanos, après qu’elle eût marché sur des morceaux de verre. Décidément, la faucheuse semblait parfois réitérer, s’immisçant dans la vie, sans qu’on l’y invitât, dans une mécanique répétitive et inquiétante.

D’autres traces de la sombre mécanique se retrouvaient un peu plus loin, dans une travée parallèle, dans le même alignement que la tombe d’André. Ma petite cousine, âgée d’à peine dix-huit mois, baptisée quelques mois auparavant, s’était étranglée avec la cordelette de son tour de lit. Elle reposait sous terre aussi, protégée par les songes du Penseur de Rodin. Je la revois encore aujourd’hui, endormie sur son guéridon, dans une belle robe. J’étais venu l’embrasser une dernière fois, avec mes parents, à l’appartement de mon oncle et ma tante, avant que la mort ne l’emporte définitivementdans un tourbillon d’absence irréversible. Acolytes de fer impavides, les bourdons des cloches de Notre-Dame-de-Lourdes, dans un glas funèbre, éclipsèrent à jamais l’innocence de ses rires d’enfant, et emportèrent Barbara pour toujours dans les profondeurs du jardin de pierre. Je me souviens, en lui donnant un dernier baiser, combien sa joue était froide…

Mettant un point de suspension à nos tâches, une fois celles-ci achevées, nous rangions tous nos ustensiles, nous adressions un dernier au revoir à André, sous le signe de la croix, qui refermait le passage… Anna reviendrait sans doute demain, seule, oubliant parfois l’heure de fermeture du cimetière, et allant jusqu’à se faire enfermer dans les lieux… Quant à moi, ces lieux me recevraient à nouveau mercredi prochain, sauf cas de force majeure.

Sur le retour, dans les allées, nous croisions parfois la camionnette de deux individus. Non loin de là, ceux-ci maniaient des pelles, des pioches, creusant la terre ; le tas de terre accumulé à proximité en témoignait. Leurs têtes dépassaient alternativement au-dessus du niveau du sol, tels les pistons d’un moteur. Anna m’expliquait alors que ces hommes étaient fossoyeurs de leur état, et que leur travail consistait à préparer les tombes qui accueilleraient bientôt le cercueil de bois, dans lequel reposerait un mort. Il était vraiment profond, ce trou, et sombre à faire peur…

Ainsi donc, semblait s’achever toute vie, enterrée dans un caisson de bois, à près de deux mètres sous terre, emmurée dans un coffrage de granit, le tout dans un jardin de pierre, sous l’œil attentif du Penseur de Rodin… Et personne ne pouvait s’échapper de cette prison définitive !

Pour l’heure, repris par la vie, nous franchissions la porte en sens inverse, et déjà je pensais à la promesse d’une escapade joyeuse, à portée de regard, et dont je percevais clairement l’appel puissant : le sifflement ou le klaxon d’une locomotive électrique ou Diesel puissante, manœuvrant des dizaines de wagons à la fois, à l’extrémité du cimetière !

Quels merveilleux instants à rester sur un banc et observer le ballet bien huilé de ces superbes monstres de puissance. On sentait pour certains, en leur ventre, les vibrations des accélérations, ou pour d’autres on voyait le pantographe cracher des gerbes d’étincelles ! J’apercevais parfois la célèbre BB, détentrice d’un record de vitesse ! Laquelle BB trônait, à plus petite échelle, dans une vitrine chez mes grands-parents. Je ne pouvais malheureusement que la caresser des yeux, cette belle étoile filante.

Je reviendrai souvent aussi, mais sans passer par le cimetière, pendant les vacances scolaires, avec mon grand-père Marcel. Ce dernier, ancien cheminot, m’expliquera alors toutes les finesses des manœuvres réalisées par les chauffeurs, lesquels le saluaient souvent d’un geste amical, sous mes yeux ébahis !

Après cette pause, dont j’avais un mal fou à m’extirper, et sous les injonctions répétées d’Anna, je me résignais à remonter vers la plage Gérard d’Alsace. Un long périple, pour mes jambes de quatre ans, fatiguées, n’ayant aucune envie de passer à nouveau devant l’oiseau de mauvais augure de la marbrerie.

Il arrivait parfois, certains après-midis caniculaires de juin, qu’un orage survînt, faisant pleurer le Penseur à chaudes larmes. Nous nous réfugiions alors, Anna et moi, dans la maison du gardien à la casquette. Pas question alors d’aller saluer les bolides sur leurs rails d’acier ! Après plusieurs dizaines de minutes à papoter, nous étions pressés que le soleil revînt pour enfin nous enfuir, tant le gardien nous paraissait austère. Et surtout parce qu’il répandait autour de lui des effluves de sueur aigrelette, qui finissaient par prendre à la gorge !

Le soleil revenu, en chemin, le secret de l’astre du jour m’était conté par Anna. Plus exactement, en digne héritière des couleurs de la renaissance italienne, ma grand-mère m’expliquait le secret de la lumière : sous la voûte de l’arc-en-ciel essaimaient ses sept couleurs cachées, irradiant du prisme de l’eau ! Et en plus, au pied de cette voûte, la légende voulait qu’un trésor s’y trouvât ! Une invitation à la rêverie d’un soir à venir, sans aucun doute, et à la frénésie de l’imagination stimulée…

Mais avant, j’aurais retrouvé les ailes de mon planeur, vainqueur de la gravité, lancé à travers le ciel, à nouveau débarrassé de toute entrave terrestre…

Grâce à mon parrain – le plus jeune de la fratrie –, qui a renoué, puis gardé le contact avec quelques compagnons d’armes de mon oncle défunt, André possède aujourd’hui une allée à son nom, au Charmois. Une secrète présence, à deux pas de mon jardin où tous les dimanches je cueillais, avec mon père, les fleurs aux couleurs de la liberté. Anna est allée rejoindre André dans le jardin de pierre, sous l’œil un peu plus verdâtre du Penseur. André l’attendait depuis trente-deux ans, pour la serrer dans ses bras…

Parmi les paroles des chansons de Jean Ferrat, celles-ci me reviennent, dans toute leur lucidité : « Voir ceux qu’on aime disparaître, c’est ce qui fait vieillir trop tôt »… Le parfum de la fleur de mélancolie m’envahit alors. Son souffle doux-amer soulève en moi, un vent de retour amont, dans les traces d’Anna, ma grand-mère italienne :

Ma grand-mère Italienne,

Amère tristesse d’ère Julienne,

Chacune de tes histoires Frioulanes

Est pour moi, autant que richesses Toscanes

Ma grand-mère Vénitienne,

Tes fabuleuses torsades Parmesanes,

Chaque part d’elles que j’en retienne

Est pour moi, autant que lettres Persanes

Que n’ai-je à une de mes princesses Romaines

Donné ton latin prénom pour emblème ?

Pardon, je connaîtrai déjà anathème

Quand arrivant en pays étranger,

Pour la Saint-André, je me souviendrai

Encore d’Anna, grand-mère Italienne.