11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

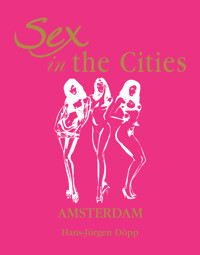

Amsterdam ist nicht nur für seine Grachten oder seine beeindruckenden Sammlungen mit Meisterwerken Rembrandts, Vermeers und van Goghs bekannt, sondern auch für sein der Venus gewidmetes Museum, das jährlich mehr als 500 000 Besucher anzieht. Reisende aus der ganzen Welt strömen in diesen „Tempel der Venus“ gleich neben dem Hauptbahnhof. Seit 1985 von Monique van Marle und ihrem Vater geleitet, ist diese Sammlung erotischer Kunstwerke in der Qualität ihrer Objekte, Drucke und alten Fotografien einzigartig. Abgesehen vom Voyeurismus, bietet dieses Museum eine außergewöhnliche Ausstellungsfläche für die Geschichte der erotischen Kunst. Begleiten Sie den Autor auf seiner Führung, die nicht nur umfassend, sondern auch abwechslungsreich illustriert ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 104

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Autor: Hans-Jürgen Döpp

Redaktion der deutschen Ausgabe: Klaus H. Carl

Layout:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street

4. Etage

Distrikt 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, USA

© Parkstone Press International, New York, USA

Image-Bar www.image-bar.com

© Bécat Paul-Émile, All rights reserved

© Berthommé-Saint-André Estate/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris

© Cesar, All rights reserved

© Galdi Vincenzo, All rights reserved

© Lockeridge William, All rights reserved

© Rojankovsky Feodor, All rights reserved

© Vargas Alberto, All rights reserved

Weltweit alle Rechte vorbehalten.

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

ISBN: 978-1-78525-915-9

Hans-Jürgen Döpp

Sex in the Cities

Inhalt

Der Venustempel – Das Sex-Museum in Amsterdam

Lüsterne Lektüre

Odysseus – Der Gesang der Sirenen

Marquis de Sade – Der Triumph der Einbildungskraft über die Vernunft

Freud – Das Zwischenreich der Kunst

A. H. Francke – Das pädagogische Fantasieverbot

Rousseau – Die Utopie des sprachlosen Glücks

Platonische Schürzenjäger – Zur pornografischen Fotografie

Fotografieren – Ein Koitus auf Distanz?

Erotische Phantasmagorien des einsamen Auges – Überlegungen zu Marguerite Duras’Der Mann im Flur

Bibliografie

Abbildungsverzeichnis

Alberto Vargas, Plakatentwurf für das Museum, um 1990.

Der Venustempel – Das Sex-Museum in Amsterdam

Als das Sex-Museum 1985 eröffnet wurde, dachte niemand daran, dass sich damit auch Geld verdienen ließe. In den ersten Wochen war der Eintritt sogar gratis, während es seitdem jährlich von etwa 500 000 Amsterdam-Touristen besucht wird.

Vielleicht war es ein gutes Omen, als man bei den Ausschachtungsarbeiten im Untergrund des Hauses auf zwei alte erotische Gegenstände stieß: eine angebrochene Kachel mit einem kartenspielenden Mann in Erektion (die Erregung des Gewinners?) und eine kleine antike, bronzene Hermes-Figur mit mächtigem Glied, die ein holländischer Kaufmann vor Jahrhunderten wohl aus dem Mittelmeerraum mitgebracht hatte. Diese Figürchen galten damals nicht nur als Symbole der Fruchtbarkeit, sondern generell als Glücksbringer.

Monique van Marle dürfte damals die jüngste Museumsdirektorin Europas gewesen sein. Deshalb war sie auch auf die Unterstützung ihres Vaters angewiesen. Man wusste aber, dass es ein allgemeines Interesse an den historischen und künstlerischen Aspekten der Erotik gab.

Während alle Bereiche des kulturellen Lebens in Europa durch Museen repräsentiert sind, blieb dieser zentrale Lebensbereich lange marginalisiert, obwohl Künstler aus allen Kulturen der Erde Hervorragendes auf diesem Gebiet geschaffen haben. Fragt man in Kunstmuseen nach erotischer Kunst, erhält man in der Regel abschlägigen Bescheid.

Zum Teil aufgrund der bürgerlich-puritanischen Ankaufspolitik, die z. B. von Rowlandson, dem Meister der erotischen Karikatur, eine Landschaft mit Postkutsche (1818) erwirbt, nichts aber von dem, was für ihn typisch ist. Oder – wenn im Bestand etwas vorhanden ist – schämt man sich dessen und versteckt es im Keller. „Nicht inventarisiert, da nicht verwertbar!“ steht auf dem Inventurzettel eines Koffers, den ich im Keller eines renommierten deutschen Museums gefunden habe.

Da der öffentliche Kultursektor langsamer und konservativer auf den Wandel der sexuellen Moral in den letzten dreißig Jahren reagierte, konnte nur eine private Initiative den Anstoß zur Gründung eines solchen Museums geben.

Die Reaktionen der ersten Besucher bestätigten die Erwartungen: Das Publikum nahm das Museum an! Alte und junge Menschen, Männer und Frauen zeigten sich gleichermaßen interessiert.

Mit wachsendem Erfolg baute man den Bestand aus. Kein Objekt, das nicht durch die Hände Moniques ging, die nun, nach einem langjährigen Lernprozess nicht nur mit Liebe, sondern auch mit großer Sachkenntnis ihre Exponate bewertet. Anfangs ging die Sammlung qualitativ noch sehr in die Breite. Heute aber konzentriert man sich auf Spitzenstücke.

Mit der Ausweitung der Sammlung wurde es notwendig, neue Räume im alten Amsterdamer Haus ins Museum einzugliedern. Das Labyrinthisch-Verwinkelte der Museumsführung hat zur Folge, dass sich dem Besucher immer wieder neue überraschende Einblicke eröffnen.

Monique van Marle ist eine Frau, und damit verbindet sie mit dem Museum ganz eigene Zielsetzungen. Natürlich, einmal will man einmal mehr zeigen, dass Sex und Erotik nicht eine Erfindung unserer Zeit sind. Die wenigsten Menschen haben eine Ahnung davon, dass das, was sie als die „natürlichste Sache der Welt“ bezeichnen, zugleich die „geschichtlichste Sache der Welt“ ist, die in tausendfältigen Formen und Ausprägungen existiert.

„Viele Frauen wissen nicht“, meint Monique van Marle, „warum Sex für Männer so interessant ist.“ Und viele Männer haben keine Ahnung von Erotik. Sie betreten ein Museum in der neugierigen Annahme, das zu finden, wofür ganz Amsterdam Reklame macht – und werden auf die angenehmste Weise enttäuscht. Vulgäre Erwartungen werden hier nicht bedient, aber an diesem Ort entdeckt man, wie sehr in unseren Köpfen Sexualität von Rotlicht-Vorstellungen okkupiert ist.

Denn das, was im landläufigen Vorurteil viel zu oft und immer noch als etwas Schlechtes, Sündhaftes und Verbotenes angesehen wird, stellt sich hier in allgemeiner Heiterkeit dar.

Teller mit erotischen Motiven, Ende 19. Jh. Frankreich. Porzellan.

Teller mit erotischen Motiven, Ende 19. Jh. Frankreich. Porzellan.

Japanische Shunga-Malerei, um 1900. Aquarell.

Japanische Shunga-Malerei, um 1900. Aquarell.

Erotische Szene auf einer griechischen Keramik.

Was nennt man nun aber „Pornografie“? Bilder und Objekte, die wir hier als Kunstwerke bewundern, galten zum Zeitpunkt ihrer Entstehung vielfach als pornografisch. Ist es die zeitliche Distanz, die bewirkt, dass sie uns heute nicht mehr unmittelbar bedrängen? Ist diese Distanz die Ursache der Heiterkeit?

Oft hört man in den Räumen ein amüsiertes Lachen. Ob es Pärchen, Singles oder Gruppen sind: Die Atmosphäre ist heiter. Monique van Marle berichtet von einer jungen Frau, die sich vor der Kasse auszog: Sie wollte das Museum im „Naturzustand“ besuchen. Kann man sich schöner animieren lassen?

Alle Museen erotischer Kunst, die in den letzten Jahren in Berlin, Hamburg, Paris, Barcelona und Kopenhagen aus dem Boden geschossen sind, haben versucht, an den Erfolg des Amsterdamer Museums anzuknüpfen.

Fasziniert war man vor allem von der Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Doch damit war der mäßige Erfolg auch schon programmiert. Es reicht eben nicht aus, dem Publikum einige höher- oder minderwertige Kuriositäten vorzusetzen, morgens die elektrischen Anlagen einzuschalten und abends an der Kasse das Geld zu zählen.

Damit ein Museum lebt, muss es, von der einmaligen Lage des Amsterdamer Museums in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs einmal abgesehen, von Leben und Liebe erfüllt sein.

Monique öffnete im Büro des Museums stolz ihren Tresor, um mir die neuen Objekte zu zeigen, die sie vier Wochen zuvor auf einer Auktion in Paris erstehen konnte. So komme ich immer wieder in dieses Museum und vergnüge mich damit, die Neuzugänge der letzten Zeit ausfindig zu machen.

Falls auch Sie bei Ihrem nächsten Besuch einer jungen Frau in einem elegantem Pullover begegnen, die eigenhändig mit dem Besen eine Ecke säubert, in der zuvor eine neue Vitrine aufgestellt wurde, so handelt es sich sicher um Monique van Marle, die Direktorin des Museums.

Cesar, Penis-Schale, um 1970.

Bronze. Sex-Museum, Amsterdam.

Fruchtbarkeits-Dämon, zeitgenössisch. Bali.

Felicien Rops, Die Versuchung des heiligen Antonius, 1878.

73,8 x 54,3 cm. Bibliothèque royale de Belgique,

Cabinet des Estampes, Brüssel.

Lüsterne Lektüre

„Der echte Buchstabe ist allma..chtig und der eigentliche Zauberstab.“

Friedrich Schlegel,Lucinde

Nicht die Darstellung des Erotischen in Literatur und Kunst ist Thema dieses Essays, sondern seine sprachliche Ausformung. Denn dem Kenner und Sammler erotischer Kunst fällt auf, dass das erotische Buch häufig zitiert wird, als sei es ein Fetisch, der die Lust ermöglicht bzw. steigert. Doch sind die Genitalien nichts weiter als die Exekutivorgane der literarischen Fantasie?

Das Zitat des erotischen Buches in der erotischen Kunst und Literatur ist eine Form der Selbstreflexion. Es setzt dem Buch und mit ihm dem Buchstaben des Geistes im Garten der Aphrodite ein Denkmal. Grundsätzlich sind die Ausschweifungen der Fantasie in der erotischen Kunst an das Papier gebunden. Durch die doppelte Brechung im Zitat soll bewusst gemacht werden, dass Erotik zu einem großen Teil Literatur ist und erst dann Abbild der Realität.

Immer schon wurden Erotik und Sexualität von der gesellschaftlichen Realität an den Rand gedrängt. Sie emigrierten in die frei vagabundierende Fantasie, bis sie in der erotischen Kunst und Literatur ihr Exil fanden. Wie suspekt der Ästhetik diese „Exilländer“ waren und noch immer sind, erfährt jeder, der Literatur- und Kunstgeschichte studiert oder Archive von Museen und Bibliotheken nach erotischen Werken durchforstet. Wenn diese literarischen Apatriden nicht auf öffentliche Resonanz hoffen durften, ist es da verwunderlich, dass sie ein unterirdisches Kommunikationsnetz aufbauten? Gegenüber einer sie ausschließenden Gesellschaft erweist sich diese Strategie als am effizientesten. Generell gilt das Buch als Sinnbild der Kultur und Bildung. Deren Dialektik wird aber erst im erotischen Buch offenbar, das in sublimierter Gestalt den Zivilisationsprozess in Frage stellt, und zurückkehrt zu dem, was dessen Ausgrenzung zum Opfer fiel: das Begehren des Körpers. Dieses Begehren findet seinen Ausdruck sowohl im Wort als auch im Bild.

Doch obgleich die Sinnlichkeit bildlich greifbarer ist, rückt sie das darstellende Medium in eine unerreichbare Ferne, denn das Bild richtet sich an das abstrakteste der Organe, an das Auge. Während Töne und Gerüche nur in der Nähe wahrgenommen werden, vermag das Auge auch auf Distanz zu erkennen. So lässt sich die Kluft zwischen den Anforderungen der Kultur und dem körperlichen Begehren schließlich nur noch voyeuristisch überbrücken. Das Buch im erotischen Bild reflektiert diesen anthropologischen Hiatus zwischen Körper und Geist.

In der libertinen Kunst und Literatur erscheint das Verdrängte, das der kulturellen Entwicklung der Sprach- und Buchkultur zum Opfer gefallen ist, denn der abendländische „Geist“ formierte sich seit seinen Anfängen in Distanz zum Körper. Das Denken setzt Aufschub und Triebbeherrschung voraus. Um es zu gewährleisten, wird der Körper verdrängt. Doch die Verbindung von Erotik und Philosophie in der libertinen Literatur öffnet das Buch wieder zum Körper hin und verwandelt den Buchstaben in den Zauberstab des Begehrens. Alle Sätze der libertinären Literatur zielen auf die Enthüllung des Körpers, auf die Auflösung der Sprache im körperlichen Genuss. Da sich der Genuss aber dem Netzwerk der Sätze entzieht, kann er von ihnen nur umschrieben werden: in der Endlosigkeit der libertinen Rede und ihrer beständigen Intensivierung. Neben der realen Welt konstituiert die libertine Sprache eine Welt des Körpers, die notwendig imaginär bleibt. Zwar verschafft sich der Körper in der Sprache Ausdruck, doch verlässt er nicht den Bereich der Fiktion. Literatur kann Leben nicht ersetzen, aber einen Raum virtuellen Handelns eröffnen.

Thema dieses Buches, das als „Buch über das Buch im Buch“ die Erotik quasi in die dritte Potenz erhebt, ist die gegenseitige Durchdringung von Bibliophilie und Erotik. Im Zentrum stehen Bilder des 18. bis 20. Jahrhunderts, in denen dem Buch erotische Bedeutung zukommt, sei es, wie beim Motiv der Versuchung des Heiligen Antonius, dass es ein Medium der Abwehr darstellt, über welches das Abgewehrte sichtbar wird, oder ein direktes Vehikel in eine imaginierte Welt ist. Neben den erotischen Abbildungen ist dieses Buch auch von Auszügen aus Werken der erotischen Literatur durchsetzt, in denen das Buch als Zitat vorkommt. Die bunte Zusammenstellung von Texten des 18. bis 20. Jahrhunderts versammelt Auszüge, in denen erotische Literatur innerhalb der erotischen Literatur eine Rolle spielt. Ich verkehre hier meine jugendliche Suche nach erotischen Stellen gleichsam in das Gegenteil, wenn ich in erotischen Darstellungen nach literarischen Spuren forsche.

Die folgenden Ausführungen versuchen, die Erotik als ein literarisches Phänomen zu begreifen. Das Realitätsprinzip verwies seit jeher die Sinnlichkeit in die Welt der Fantasie. Im „literarischen Reservat“ allein bewahrte sich ein gewisser Anspruch auf ein gelebtes, erfahrungsreiches Leben. Das „Buch im Bild“ verweist so auf ein Moment der Fantasie, etwas – über die Sexualität hinaus – Unabgegoltenes und Unrealisierbares. Was tatsächlich möglich ist, wird stets übertroffen von einer Fantasierten Unmöglichkeit.

Literarische Träume stellen als Tagträume durchaus Formen der Wunscherfüllung dar, holen sie doch das Unmögliche mittels der Imagination in die Realität hinein. Ist folglich die Erotik ein rein literarisches Phänomen? Es stellt sich hier ganz allgemein die Frage nach dem Verhältnis von Einbildungskraft und Erotik. Welche kulturellen Bedingungen fördern die Entwicklung der Fantasie? Welchen Anteil hat die Vernunft, der Zentralbegriff der Philosophie der Aufklärung, am Aufbau der erotischen Fantasien? Welche Funktion kommt dem Imaginären zu? Und inwieweit zeigt sich die Einbildungskraft als eine Macht, die den Kräften des Verbürgerlichungsprozesses widersteht?

Sieben Frauen balgen sich um einen Penis, 17. Jh. Niederländische Schule.

Ölmalerei. Ein sehr interessantes Gemälde, angesichts der Tatsache,

dass die Niederlande als puritanisches Land gelten.

Ein Mönch – und was er im Kopf hat, um 1900. Wien. Bronze.

Frau, die aus ihrem Rock herausgehoben werden kann und sich dann nackt zeigt, Meiji-Periode (1868-1912),

um 1880. Satsuma-Porzellan.

Kästchen, 17.-18. Jh. China-Tibet.

Vergoldetes Metall. Unter der Göttin des Todes ist im