11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

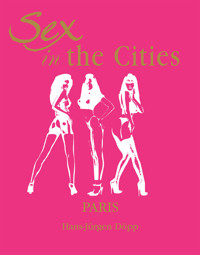

Seit sechs Jahrhunderten die Galanterie vermittelnd und als die Welthauptstadt der Mode und Liebe geltend, ist Paris das definitive Symbol der Erotik und Sexualität. Bereits Offenbach hatte in seiner La Vie Parisienne eine Hymne auf die Freuden der Sinne geschaffen. Der Autor folgt vollkommen frei dem Beispiel André Malrauxs, indem er ein imaginäres Museum in einem Paris, in dem Zeit nicht länger existiert, Raum nie endet und Lust immer präsent ist, konzipiert. In diesem beeindruckenden Bildband sind bisher unveröffentlichte Werke aus Privatsammlungen zusammengetragen, die fünf Jahrhunderte der erotischen Geschichte von Paris nachzeichnen. Begleitet werden sie von einem wissenschaftlichen Text, der es dem Leser erlaubt, diese Welt niemals vulgär, aber immer feinsinnig zu entdecken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Autor: Hans-Jürgen Döpp

Redaktion der deutschen Ausgabe: Klaus H. Carl

Layout:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street

4. Etage

Distrikt 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, USA

© Parkstone Press International, New York, USA

Image-Bar www.image-bar.com

© Berthommé-Saint-André Estate/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris

© Dalí Salvador, Artists Rights Society (ARS), New York/VEGAP, Madrid

© Hans Bellmer Estate/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris

© Vertès Marcel, All rights reserved

Weltweit alle Rechte vorbehalten.

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

ISBN: 978-1-78525-921-0

Hans-Jürgen Döpp

Sex in the Cities

PARIS

Inhalt

Einleitung

Paris, die Stadt der Liebe?

Die Pariserin – eine Chimäre?

Geschichte: Mittelalter und Renaissance

Paris, die erste Großstadt Europas

François Villon

Der Hof im 16. Jahrhundert

Das Goldene Zeitalter der Erotik

Die „Adamsfeste“ des Herzogs von Orléans

DasPetite Maisondes Herzogs von Richelieu

Der Hirschpark

Das Palais Royal

Das Bordell der Madame Gourdan

Literatur und Kunst im 18. Jahrhundert

Die Romantik

Triumph der Börse und romantisches Interieur

Charles Fourier und die Neue Liebesordnung

Straßen und Boulevards

Die Belle Époque und Montmartre

Montmartre

Das 20. Jahrhundert - Das moderne Paris

Der Mythos von Montparnasse

Jules Pascin

Marcel Vertès

André Breton und der Surrealismus

Hans Bellmer

Zur Bellmers RadierungSouterrain baroque

André Masson

1-2-2

Paris – Das imaginäre Museum der Erotik

Bibliografie

Abbildungsverzeichnis

Guide secret pour étrangers et viveurs (Geheimer Reiseführer für Fremde und Lebemänner), 1910. (Titel)

Einleitung

Paris, die Stadt der Liebe?

Weltweit gilt Paris als „Stadt der Liebe und Erotik“. Noch immer ist der Höhepunkt vieler Hochzeitsreisen eine Reise nach Paris. Doch nicht nur für verliebte Paare ist diese stolze Stadt nach wie vor eine Attraktion: Auch der Tourist, der das Flair der Liebe sucht, folgt seinen Fantasien nach Paris. In einem vulgären alten Witz kommt dies deutlich zum Ausdruck: Bekennt ein Mann seinem Freund: „Ich fahre nach Paris!“, „Du Schwein!“, kontert dieser. Der Reiselustige korrigiert: „Nein, ich fahre ja nicht allein! Ich fahre mit meiner Frau!“, „Du dummes Schwein!“, meint sein Freund daraufhin.

Was erwartet man von Paris, was man heutzutage nicht auch in anderen Städten finden kann? Was ist das Besondere seiner Geschichte, das diesen Mythos hervorbrachte? Pierre Louÿs (1870-1925) bemerkte im Vorwort zu seinem Roman Aphrodite - Mœurs Antiques (1896):

„Es scheint, dass das Genie der Völker und Individuen vor allem darin besteht, sinnlich zu sein. Alle Städte, die die Welt beherrscht haben, Babylon, Alexandria, Athen, Rom, Venedig, Paris, waren – fast einem allgemeinen Gesetz folgend – je ausschweifender, desto mächtiger, gleichsam als wäre ihre Zügellosigkeit zu ihrem Glanz notwendig gewesen. Die Städte, wo die Gesetzgeber nach einer künstlichen, kleinlichen und unproduktiven Tugend strebten, sahen sich vom ersten Tag an zum Untergang verurteilt.“

Bis auf Paris ist der Glanz der anderen genannten Städte längst erloschen. Paris aber strahlt weiterhin. So werden wir die „Geschichte der Sinnlichkeit“ verfolgen müssen, um erklären zu können, welche historischen Erfahrungen in das Bild von „Paris als der unmoralischsten Stadt der Welt“ Eingang fanden. Diese Erfahrungen haben ihre Spuren in der Geschichte der erotischen Literatur und Kunst hinterlassen, und so ist dieser ästhetische Bereich vom sinnlichen nicht zu trennen. In heute oft musealen Sammlerstücken wird Kulturgeschichte erfasst.

Interessant werden für uns stets auch die Beobachtungen und Beurteilungen ausländischer Besucher sein. Als Reisende trugen sie den Ruf von Paris hinaus in die Welt und verhalfen der Stadt zu ihrem heutigen Mythos – und dies im doppelten Sinne: Sie kamen oft nicht nur als distanzierte, sondern auch als teilnehmende Beobachter, die solche Vergnügungen suchten, die sie zu Hause nicht fanden. So ist der Ruf eines „unmoralischen Paris“ teilweise auch das Ergebnis einer self-fulfilling prophecy: Indem sie sich gestatteten, ihre „unzüchtigen“ Fantasien dort zu realisieren, konnten sie diese, zurückgekehrt, vom heimischen Herd aus leicht als „unzüchtig“ verurteilen – und das innere „moralische Gleichgewicht“ war wieder hergestellt.

Der erotische Mythos von Paris wird von zwei Seiten genährt: zum einen vonseiten der hier in wesentlichen Punkten skizzierten realen sittengeschichtlichen Entwicklung und zum anderen vonseiten der insbesondere seit dem 19. Jahrhundert auf Paris projizierten Fantasien. Dieser Mythos ist ein Amalgam aus Fantasie und Realität. Und wer ihn recht versteht, wird in diesem Mythos immer auch ein Stück sinnenfreudiger Aufgeklärtheit finden. Paris ist keine Stadt für Moralisten.

Die Pariserin – eine Chimäre?

„Die Pariserin ist die unbestrittene Herrscherin der Stadt, ihr verdankt Paris seine ganze Anziehungskraft, gestern wie heute. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur zu den Rennen oder ins ‚Bois’ zu gehen, auf den Avenuen, den Champs Elysée, der Rue de la Paix

Erotische Postkarte Curiosités Parisiennes – Arc de Triomphe, 1904.

Erotische Postkarte Curiosités Parisiennes, No. 19 – La Bastille, 1904.

Erotische Postkarte Curiosités Parisiennes, No. 21 – La Grande Roue (Das Riesenrad), 1904.

Erotische Postkarte Curiosités Parisiennes – Place Vendôme, 1904.

Farblithografie, um 1940.

Mit diesen Worten beginnt Pierre La Mazière (1847-1928) sein Essay über Die Pariserin und ihre Welt. Doch was sind ihre charakteristischen Merkmale? Worin besteht das der Pariserin eigene „gewisse Etwas“, das ihren besonderen Reiz ausmacht? „Aus Sensibilität und Leichtigkeit, aus Humor und Grazie, aus Geschmack und Sinn für die Nuance und ganz besonders aus ihrer Fähigkeit, aus ihrem Körper, ihrem Gesicht und ihrer ganzen Person ein Kunstwerk zu machen und wie keine andere Frau der Welt gerade das zu tragen, was ihr passt“, antwortet La Mazière. Und stets wird auf die Eleganz ihrer Mode verwiesen: „Die ist das schönste Geschenk, das ihr der Himmel verliehen hat, ihre Überlegenheit – ihr Genie!“

Doch ihre Attraktion erschöpft sich nicht in ihrem Modebewusstsein. Es umgibt sie ein erotisches Flair, etwas, das man ihr als Frivolität und Leichtsinn andichtet. Vor allem ist die Pariserin ein Kunstwerk, ein Artefakt, das in den Köpfen derer entsteht, die sich nach einer Begegnung mit ihr sehnen. In ihr wird das „Frau-Sein” an sich zum Fetisch: „Auf allen Stufen der Gesellschaftsleiter ist die Frau in Paris hundertmal mehr Frau als in jeder anderen Stadt der Welt“, meint Octave Uzanne (1851-1931) in seiner Studie Die Pariserin (Dresden, um 1925).

„Man hat über die Pariserin mehr Gedanken, Paradoxien, Aphorismen, Abhandlungen, Physiologien, dünne und dicke Bücher geschrieben, als jemals über irgendeine andere Frau der Welt. Dank der Pariserin wird die Pariser Straße für jeden Künstler und jeden Verliebten zum märchenhaften Eden der plötzlichen Wünsche, der blitzhaften Anbetungen und seltsamen Abenteuer. […] Der Mann, der langsam und liebevoll zu gaffen versteht, erfrischt sich in jedem Lebensalter an dem bloßen Anblick, am Bewundern, Anpirschen und Belauschen dieser hübschen Spaziergängerinnen mit ihren munteren Blicken, ihren geputzten Gesichtern. Sein verliebter Geist bringt all diesen anmutigen Töchtern Evas, die er vielleicht niemals kennen lernt, unaufhörliche Ständchen, und seine Sinne bleiben angenehm erregt, weit über die Stunde des Zapfenstreichs und der Dämmerung der Mannheit hinaus.“

Jean-Baptiste Huet, um 1780. Rötelradierung.

Jean-Baptiste Huet, um 1780. Rötelradierung.

Uzanne zitiert Bonaparte (1769-1821): „Eine schöne Frau gefällt dem Auge, eine heitere dem Geist, eine gute dem Herzen.“ Und er fährt fort:

„Man mag sagen, was man will, die Pariserin vereinigt zumeist diese drei Eigenschaften. Ihre Schönheit, oder besser: ihre Anmut, ist prickelnd genug, um Liebe zu erregen; ihr lebhafter, selten gemeiner, stets malerischer Frohsinn ist gleichsam die Blume und der Duft unserer geistigen Gesundheit; ihre tiefe, selbstlose, natürliche Güte erweckt alle schmeichelnde Hingabe, allen Heroismus, alle erhabene Knechtschaft.“

Mehr als jede andere Frau vereint die Chimäre der Pariserin eine unmögliche Dreieinigkeit: Sie ist Mutter, Hure und Geliebte in einer Gestalt. Irgendein ausländischer Schriftsteller hat von der Pariserin gesagt:

„Sie ist als Geliebte anbetungswürdig, als Gattin manchmal unmöglich, als Freundin vollkommen. Anbetungswürdig als Geliebte – darin liegt vor allem ihre wahre Überlegenheit, denn in jedem Stande verfügt sie über die ganze Tonleiter des liebenden Weibes. Sie ist katzenhaft durch ihre Schmeicheleien und kindlichen Einfälle, katzenhaft durch ihre plötzlichen Verrätereien, ihr jähes Krallenzeigen und ihr Schmollen am Herdwinkel. Ihre Launen und Mutwilligkeiten, ihre unbezähmbaren Wunderlichkeiten gegen alle, denen nur an ihrem Besitz liegt und die ihrem Herzen fremd bleiben, machen sie zu einem Luxuswesen, das allein der erwählte Gebieter, der Bezwinger, der Geliebte nach seinem Willen lenken, beherrschen und beglücken kann.“

„Le promenade… est’il tres amusante!”, aus der Serie Femme du monde, 1940. Aquarell.

Mystères de Paris (Mysterien von Paris), um 1850. Lithografie.

„Andere Heimliche besuchen die Kunstausstellungen, die Kunstversteigerungen im Hotel Drouot, die Vortragssäle, die Lesezimmer im Bon Marché und im Louvre, die Nationalbibliothek, die den geistigen Arbeitern so vertraut ist. Dort nehmen sie ernste Männer aufs Korn, tun so, als ob sie sich selbst für Kunst, Sport, Literatur und alle geistigen Dinge interessieren. Das sind oft die Gescheitesten; sie haben die meiste Bildung und können sich am besten unterhalten.“

Nicht einmal in der Bibliothèque Nationale ist man sicher – vor seinen eigenen Fantasien! Und natürlich befindet sich die „Verderbtheit“ immer auf der Seite der Weiblichkeit, die zur Projektion männlicher Lüste wird. Uzanne gebraucht hier eine Metapher, die offenbart, wie stark der Blick auf „die Pariserin“ von Prostitutionsfantasien geprägt ist: Frauen bezeichnet er als „lebende Münzen“. Der Frau als – käufliches – „Kunstwerk“ steht das Bild der „Künstlichkeit“ der Dirne entgegen. Verklärung und Desillusion ergänzen einander: „Die Dirne – sie ist das Kind des Elends und des Lasters. Ihr Merkmal ist die Künstlichkeit.“ Spiegelt die „Walldirne“ für Uzanne nicht als überzogenes Negativbild all die Eigenschaften, die er an der Pariserin lobt? „Sie [die Walldirne] trägt eine Schürze, füllt ihre Runzeln mit Ziegelstaub aus, schwärzt sich die Augenbrauen mit einem angebrannten Streichholz und glättet sich das grau werdende Haar mit Jasmin – oder Rosenpomade, die Büchse zu zwei Sous.“

Mit krassem Realismus wacht der Paris-Besucher wieder aus seinem Traum eines erotischen Eldorados auf. Dem Rausch folgt die Ernüchterung: „Das Hauptzentrum [der Dirne] ist der Boulevard. In den Cafés, zu denen sie Zutritt haben, haben sie mehr Aussicht, einen wohlhabenden Herrn zu treffen, und wäre es nur einer der Ausländer jenes Schlages, die diese Lokale besuchen, weil sie in der ganzen Welt im Rufe außerordentlicher Vergnüglichkeit stehen. Übrigens ist dieser Ruf merkwürdig angemaßt und künstlich. Nichts ist eintöniger als das Dirnentum; die so genannten Vergnügungslokale in Paris haben eine fatale Ähnlichkeit mit denjenigen aller europäischen Großstädte; sie sind keineswegs lustiger. Die Dirne ist überall dumm, gewinnsüchtig, gelangweilt und langweilig; nur im Rausche begeht sie Ausschreitungen, und dann ist ihre Lustigkeit noch trauriger und düsterer als ihr gewöhnlicher Stumpfsinn. Man muss wirklich ein großer Optimist sein, um einiges Vergnügen daran zu finden, ihren Bewegungen, ihren Reden und ihrem Benehmen zu folgen. Sie ist ein verschlagenes, oft verhungertes Tier – und sie treibt ein entsetzliches Handwerk.“

Roberty, um 1890. Aquarell.

Roberty, um 1890. Aquarell.

Derart oszilliert das Bild der Pariserin zwischen dem verklärten Bild der zur Leidenschaft stets bereiten potenziellen Geliebten und dem ernüchterten Bild der verworfenen Hure. Beide Bilder gehören so zusammen, wie der Wunschtraum zur Rationalisierung gehört. „Die Pariserin“ ist ein Phantasma, das die ganze Stadt einfärbt: Paris selbst wird zu einer weiblichen Stadt – ersehnt und verrufen zugleich.

Paris konnte nur durch die Vereinigung zweier historischer Entwicklungen zum Topos der erotischen Fantasie werden: Paris war bereits am Ende des Mittelalters eine Stadt mit „großstädtischen“ Lebensformen, sodass vieles, was als „pariserisch“ bezeichnet wurde, schlechthin großstädtische Lebensweise war. Und Paris stand unter dem Einfluss eines königlichen Hofes, dessen Leben von Ausschweifungen und luxuriösem Genussleben bestimmt war und der eine libertine Moral vorlebte, die zur Nachahmung verführte. Insbesondere das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung und der Revolution, trug wesentlich zur Freiheit der Sitten bei. In dieser Zeit entstand eine Öffentlichkeit, die auch die „Liebe“ – die selbst ja eine relativ neuzeitliche historische Frucht ist – der Sphäre der Privatheit entriss und sie zu einem gesellschaftlichen Spiel werden ließ. Die Brüder Edmond und Jules Goncourt (1822-1896 und 1830-1870) schildern die Französin des 18. Jahrhunderts folgendermaßen:

„Ihr Gesicht wechselt im Ausdruck unter verschiedenem Regime; aber mochten ihre Züge unter Ludwig XIV. edel, unter Ludwig XV. geistreich, unter Ludwig XVI. rührend einfach sein, stets ist ihr die Welt eine Schaubühne. Die Augen der Öffentlichkeit ruhen auf ihr, und am Ende spielt sie ihre Komödie mit so großer Natürlichkeit, dass sie gekünstelt erscheint, wenn sie zufällig wahr sein will. Ihre Lebensaufgabe ist schwer zu erfüllen; die Frau muss daher zeitig anfangen zu lernen. So weit sie zu denken vermag, ist der Schein ihr Lebenszweck.“

Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin-Rouge, 1891.

Farblithografie, 170 x 124 cm. Victoria and Albert Museum, London.

Bordell Sphinx, Illustration.

Auf dieser Bühne wurde das geistreiche Kokettieren erlernt. Sinnlichkeit und Esprit durchdringen sich und lassen aus der Liebe eine gesellschaftliche Kunst werden, die viele Fremde, zumal deutsche Besucher, irritiert haben mag. Es ist mehr als ein kulturelles Missverständnis, wenn auch deutsche bürgerliche Sexualwissenschaftler, auf deren sittengeschichtlichen Werken unsere Darstellungen vor allem beruhen, hier von einer „Entweihung der Liebe“ sprechen. „Der Geist, das Denken, unterstellt sich der Lustbetonung“, beklagt Iwan Bloch (1872-1922), „[...] alles Denken und Fühlen konzentriert sich auf den einen Punkt: Ausübung körperlicher Befriedigung.“ Das französische, insbesondere Pariser Liebesleben des 18. Jahrhunderts ist nach Bloch „nichts anderes als eine allgemeine Preisgabe des Körpers zur Erfüllung der körperlichen Lust“. Diese Emanzipation des Fleisches aus dem Kontext moralischer Einschränkungen ist es aber, die den Blick immer wieder auch fasziniert nach Paris und auf die Pariserin richtet. Was wäre der Moralist ohne das Gegenbild des Verwerflichen, das er doch zutiefst ersehnt?!

Bis zum heutigen Tage wirkt in der Rede von Frankreich als dem „Land der Liebe“ dieses Bild nach. So titelt der Spiegel in der Ausgabe vom 8. April 2002: „Lust im Land der Liebe – Sind die Franzosen wirklich so triebfixiert, wie es die Skandalautoren der Grande Nation derzeit verkünden? Eine Großstudie enthüllt das wahre Sexualleben der Franzosen.“ Vor allem, so wird festgestellt, habe die Begierde gegenüber der Romantik an Bedeutung gewonnen. Zunehmend gehen Frauen mit Männern ins Bett, ohne dass Liebe im Spiel ist. Noch 1992 meinten immerhin 66 Prozent, dieses Gefühl gehöre unbedingt dazu. Inzwischen aber sei der Anteil weiter gesunken. Davon abgesehen, dass sich hierin ein generell westeuropäischer und amerikanischer Trend abzeichnet, der mithin nicht „typisch französisch“ ist, lässt sich, was Frankreich betrifft, von einer Wiederannäherung an die libertine Liebeskultur des 18. Jahrhunderts sprechen. „Noch nie haben die Franzosen so viel über Sex gesprochen, und schon gar nicht in der Ich-Form“, kommentierte das Wochenmagazin L’Express diese Studie. Noch nie? Man braucht nur 200 bis 250 Jahre zurückzugehen, um zu ebendieser Feststellung zu gelangen! Einzig der Demokratisierungseffekt ist erwähnenswert: Was damals auf eine kleine aristokratische Schicht begrenzt war, ist endlich bei der Allgemeinheit angelangt!

Und noch immer wirft der deutsche Sonderweg seine Schatten: Noch immer stehe in Deutschland die Liebe höher im Kurs. „Die Germanen“, polemisiert der Spiegel, „scheinen weniger orgasmusfixiert als ihre Nachbarn: Zärtlichkeit ist ihnen wichtiger; fast 90 Prozent – da siegt die deutsche Romantik – erklären ‚Liebe’ zur entscheidenden Voraussetzung für Sex“. Die „heilige Lohe“ wabert hier noch immer. So lange aber wird für „den Fremden“ auch immer „die Pariserin“ als begehrenswerte, attraktive und viel versprechende Frau erscheinen. Die Pariserin – eine Chimäre? Die „Pariserin“ ist eine Illusion. Aber eine real existierende.

Radierung, um 1730.

Geschichte: Mittelalter und Renaissance

Paris, die erste Großstadt Europas

„Paris lässt sich nicht mit einem Blick erfassen: Es ist keine Komposition. Es ist eine Schlacht von Kompositionen”, beschreibt der russische Symbolist Andrej Belyi (1880-1934) in seinen Lebenserinnerungen Ich, ein Symbolist. Eine Selbstbiographie (1934) die französische Hauptstadt: „Wenn man sagt: „Ich bin in Paris, sagt man: ‚Ich bin nirgendwo’. Es ist nur so ein Ausdruck. Jeder hier lebt in einem von mehreren Paris.“