16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Dörlemann eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

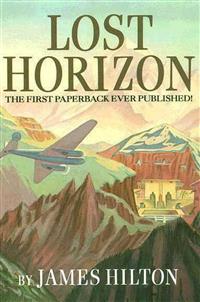

Frühjahr 1931. Im indischen Baskul toben Unruhen, ein revolutionärer Umbruch steht bevor. Der englische Konsul Conway, sein Stellvertreter, eine englische Missionarin und ein amerikanischer Geschäftsmann müssen fliehen. In einem kleinen Flugzeug soll es nach Peschawar gehen. Doch die Maschine gerät unter rätselhaften Umständen von der vorgesehenen Route ab und muss im Himalaya notlanden. Unerwartet finden sich die vier Fremden in einem abgelegenen Hochtal wieder, einem legendären Paradies des Friedens und der Schönheit, bekannt als Shangri-La. Die buddhistische Klostersiedlung bietet den Gestrandeten Zuflucht – und wirft Rätsel auf. War ihre Notlandung vielleicht kein Zufall? Hat man sie in Shangri-La erwartet? Weshalb? Können sie entkommen? Und wollen sie das überhaupt? James Hiltons Kultroman liest sich spannend wie ein Abenteuerroman. Seine Utopie, in den unsicheren Jahren zwischen den Weltkriegen entstanden, spiegelt den Wunsch nach Frieden und Harmonie wider und hat bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

James Hilton

Shangri-La

Irgendwo in Tibet

Roman

Dörlemann

Inhalt

Vorspiel

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

VI. Kapitel

VII. Kapitel

VIII. Kapitel

IX. Kapitel

X. Kapitel

XI. Kapitel

Nachspiel

Über James Hilton

Vorspiel

Unsere Zigarren waren fast zu Ende geraucht. Langsam beschlich uns die Enttäuschung, die alte Schulkameraden meistens befällt, wenn sie als Männer wieder zusammenkommen und entdecken, dass sie weniger miteinander gemein haben, als sie annahmen. Rutherford schrieb Romane, und Wyland war Gesandtschaftssekretär; er hatte uns soeben ein Abendessen in Tempelhof ausgegeben, nicht sehr freudig, wie mir vorkam, aber mit dem Gleichmut, den ein Diplomat für solche Gelegenheiten immer bereithalten muss. Wahrscheinlich hatte uns nur der Umstand, dass wir drei unverheiratete Engländer in einer fremden Hauptstadt waren, zusammengeführt. Ich war bereits zu dem Schluss gelangt, dass der leichte Anflug von Dünkelhaftigkeit, dessen ich mich bei Wyland entsann, mit den Jahren und durch den Viktoriaorden nicht geringer geworden war. Rutherford gefiel mir besser: Er hatte sich ganz gut aus dem mageren, frühreifen Kind herausgemausert, das ich abwechselnd terrorisiert und beschützt hatte. Dass er wahrscheinlich viel mehr Geld verdiente und ein viel interessanteres Leben führte als wir beiden anderen, verursachte Wyland und mir das einzige gemeinsame Gefühl – eine Spur von Neid. Dennoch war der Abend keineswegs langweilig. Wir hatten einen guten Ausblick auf die großen Lufthansamaschinen, die aus allen Teilen Mitteleuropas auf dem Flughafen eintrafen; als es dunkel wurde und die Scheinwerfer aufflammten, nahm die Szene einen üppigen Theaterzauber an. Eins der Flugzeuge war britisch; sein Pilot kam, in voller Fliegerausrüstung, an unserem Tisch vorbei und grüßte Wyland, der ihn zunächst nicht erkannte. Dann aber folgten allseitige Vorstellungen, und der Fremde wurde aufgefordert, sich zu uns zu setzen. Er war ein angenehmer, munterer junger Mann namens Sanders. Wyland bemerkte entschuldigend, wie schwer es sei, Leute zu erkennen, wenn sie Fliegeranzüge und Fliegerhelme trügen, worauf Sanders lachend antwortete: »Ach, natürlich, ich weiß das sehr gut. Vergessen Sie nicht, ich war in Baskul.« Auch Wyland lachte, aber weniger ungezwungen, und dann nahm das Gespräch eine andere Wendung.

Sanders war ein sympathischer Zuwachs für unsere kleine Gesellschaft. Wir tranken alle ziemlich viel Bier. Etwa gegen zehn Uhr verließ uns Wyland für einen Augenblick, um mit jemand an einem Tisch in der Nähe zu sprechen, und Rutherford bemerkte in die plötzliche Gesprächspause hinein: »Sie haben vorhin Baskul erwähnt. Ich kenne den Ort ein wenig. Auf welches Ereignis dort spielten Sie an?« Sanders lächelte etwas verlegen. »Ach, nur eine kleine Aufregung, die wir einmal hatten, als ich dort eingeteilt war.« Aber er war ein junger Mann, der nicht lange an sich halten konnte. »Die Sache war die: Ein Afghane oder ein Afridi oder sonst so ein Kerl ging mit einer unsrer Kisten durch, und nachher gab’s ein höllisches Donnerwetter, wie Sie sich vorstellen können. Der unverschämteste Streich, der mir je unterkam. Der Gauner lauerte dem Piloten auf, schlug ihn nieder, stahl seine Ausrüstung und kletterte in den Führersitz, ohne dass eine Menschenseele etwas merkte. Gab überdies den Mechanikern die richtigen Zeichen und flog in großartigem Stil davon. Das Verdammte daran war, dass er nie zurückkam.«

Rutherfords Blick verriet Interesse. »Wann war das?«, fragte er.

»Oh – muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Ja, im Mai 31. Wir evakuierten die Zivilbevölkerung aus Baskul nach Peschawar wegen des Aufstands – Sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte. Es ging dort ein bisschen drunter und drüber, sonst hätte das Ganze wohl nicht geschehn können. Aber es geschah doch – und das zeigt wieder einmal, dass Kleider Leute machen, nicht?«

Rutherfords Interesse war noch immer nicht befriedigt. »Ich hätte gedacht, dass ihr bei einer solchen Gelegenheit mehr als einen einzigen Mann für jedes Flugzeug zur Verfügung hattet.«

»Hatten wir auch, für alle gewöhnlichen Truppentransportflugzeuge, aber das war eine Spezialmaschine, ursprünglich für irgendeinen Maharadscha gebaut – mit ganz besondern Ausrüstungskniffen. Die Leute vom Indischen Vermessungsamt hatten sie für Höhenflüge in Kaschmir benützt.«

»Und sie kam also nie nach Peschawar?«

»Nie, und landete nirgends, soviel wir in Erfahrung bringen konnten. Das war das Sonderbare daran. Natürlich, wenn der Kerl von irgendeinem dortigen Stamm war, wollte er vielleicht in die Berge fliegen und dann von den Passagieren Lösegeld erpressen. Sie kamen wohl alle irgendwie um. Es ist an der Grenze kein Mangel an Gelegenheiten zum Abstürzen, ohne dass man je etwas davon erfährt.«

»Ja, ich kenne solche Gegenden. Wie viele Passagiere waren es?«

»Vier, glaube ich. Drei Männer und eine Missionarin.«

»Hieß einer der Männer vielleicht Conway?«

Sanders machte ein überraschtes Gesicht. »Allerdings, das stimmt. ›Conway der Glorreiche‹ – kannten Sie ihn?«

»Wir waren auf derselben Schule«, sagte Rutherford, ein wenig verlegen, denn es war zwar wahr, aber die Bemerkung passte nicht zu ihm, und er wusste das.

»Er war ein sehr feiner Kerl, nach allem zu urteilen, was er in Baskul leistete«, fuhr Sanders fort.

Rutherford nickte. »Ja, zweifellos … aber es ist sehr merkwürdig … außerordentlich merkwürdig …« Seine Gedanken schienen eine Weile abzuschweifen, dann sammelte er sich und sagte: »Es stand nie in den Zeitungen, sonst hätte ich wohl etwas darüber lesen müssen. Wie kam das?«

Sanders war plötzlich sehr betreten und, wie mir schien, sogar nahe am Erröten. »Ich fürchte«, erwiderte er, »ich habe anscheinend mehr verraten, als ich hätte sollen. Aber vielleicht macht es jetzt nichts mehr. Muss schon in jeder Messe darüber geredet worden sein, und erst recht in den Basaren. Es wurde vertuscht, wissen Sie, – ich meine die Art, wie es geschah. Hätte schlechten Eindruck gemacht. Die Leute von der Regierung ließen nur verlauten, dass eine ihrer Maschinen abgängig sei, und nannten die Namen. So was macht nicht gar so schrecklich viel Aufsehn bei Außenstehenden.«

In diesem Augenblick kam Wyland an unsern Tisch zurück, und Sanders sagte fast entschuldigend zu ihm: »Hören Sie, Wyland, Ihre Freunde hier redeten von Conway dem Glorreichen, und ich habe die Baskul-Geschichte ausgeplaudert. Hoffentlich finden Sie nicht, dass das was schadet, wie?«

Wyland hüllte sich für einen Augenblick in strenges Schweigen. Es war klar, dass er die Höflichkeit Landsleuten gegenüber mit der Korrektheit des Beamten auszusöhnen suchte. Dann sagte er: »Ich kann mir nicht helfen, ich habe das Gefühl, dass man aus so etwas nicht einfach eine Anekdote machen darf. Ich dachte immer, ihr Fliegerleute seid auf Ehre verpflichtet, nicht aus der Schule zu schwatzen.« Nachdem er den jungen Mann so zurechtgewiesen hatte, wandte er sich bedeutend gnädiger an Rutherford: »Selbstverständlich ist in deinem Fall weiter nichts dabei, aber ich bin überzeugt, du siehst ein, dass man die Ereignisse oben an der Grenze manchmal im Dunkeln lassen muss.«

»Andererseits«, erwiderte Rutherford trocken, »juckt es einen ganz merkwürdig, die Wahrheit zu erfahren.«

»Sie wurde niemals verheimlicht, wenn jemand wirklich ein Recht hatte, sie zu erfahren. Das kann ich dir ganz bestimmt versichern, denn ich war damals in Peschawar. Kanntest du Conway gut – ich meine, seit der Schulzeit?«

»Nur ein wenig in Oxford und von ein paar zufälligen Begegnungen seither. Hast du ihn oft getroffen?«

»Als ich in Angora stationiert war, trafen wir einander ein paarmal.«

»Konntest du ihn gut leiden?«

»Ich fand ihn gescheit, aber ziemlich schlapp.«

Rutherford lächelte. »Er war sicherlich gescheit und kam an der Universität gradezu zum Staunen vorwärts – bis der Krieg ausbrach. Er war in der ersten Rudermannschaft, eine Leuchte im Debattierklub, vielfacher Preisträger und überdies wohl der beste Klavierspieler, den ich je außerhalb des Konzertsaals hörte. Erstaunlich vielseitig. Dieser Typ Mensch, in dem manche Leute den künftigen Premierminister gesehn hätten. Tatsächlich hörte man aber nach seiner Oxforder Zeit nicht mehr viel von ihm. Natürlich unterbrach der Krieg seine Laufbahn. Er war grade in dem Alter und hat ihn, glaube ich, fast ganz mitgemacht.«

»Er wurde bei einer Sprengung verschüttet oder so etwas«, erwiderte Wyland, »aber nichts sehr Ernstes. Hat sich gar nicht schlecht gehalten – bekam den Verdienstorden in Frankreich. Kehrte dann, glaube ich, für einige Zeit nach Oxford zurück – als eine Art Lektor. Ich weiß, dass er im Jahr 21 in den Osten ging. Er konnte orientalische Sprachen, dadurch bekam er das Ämtchen ohne die üblichen Präliminarien. Dann war er auf verschiedenen Posten.«

Rutherford lächelte noch breiter. »Ja, das erklärt natürlich alles. Die Geschichte wird nie enthüllen, wie viel glänzende Begabung an das tägliche Einerlei, Depeschen des Foreign Office zu entziffern und Kuchen beim Gesandtschaftstee herumzureichen, verschwendet wird.«

»Er war nicht im diplomatischen, sondern im Konsulardienst«, sagte Wyland von oben herab. Es war ersichtlich, dass er keinen Sinn für solche Neckereien hatte, und er erhob keinen Einspruch, als sich Rutherford nach einigem weiterem Geplänkel dieser Art zum Abschied erhob. Es war auch schon spät geworden, und ich erklärte ebenfalls, gehen zu wollen. Wylands Miene drückte beim Abschiednehmen noch immer stumm leidende amtliche Würde aus, Sanders aber war sehr herzlich und sagte, er hoffe, uns gelegentlich wiederzusehen.

Ich musste zu schauderhaft früher Morgenstunde einen transkontinentalen Zug erreichen, und als wir auf ein Taxi warteten, fragte mich Rutherford, ob ich vielleicht die Zwischenzeit in seinem Hotel verbringen wolle. In seinem Salon könnten wir bequem plaudern. Ich sagte bereitwilligst zu, und er antwortete: »Schön, dann können wir über Conway reden, wenn du Lust hast – falls dir diese Geschichte nicht schon zum Hals herauswächst.«

Ich verneinte das lebhaft, mit der Bemerkung, dass ich Conway allerdings kaum gekannt hatte. »Er ging am Ende meines ersten Trimesters von der Schule ab, und nachher bin ich ihm nie wieder begegnet. Aber einmal war er mir außerordentlich behilflich: Ich war ein Neuer, und es bestand für ihn nicht der geringste Grund, für mich das zu tun, was er damals tat. Es war weiter nichts von Bedeutung, aber ich habe es nie vergessen.«

Rutherford stimmte mir bei. »Ja, auch ich hatte ihn sehr gern, obgleich auch ich überraschend wenig von ihm sah, wenn man’s in Zeit ausrechnet.«

Während des etwas sonderbaren Schweigens, das nun folgte, wurde uns klar, dass wir beide an jemand dachten, der uns viel mehr bedeutet hatte, als einer so beiläufigen Bekanntschaft entsprach. Ich fand seither wiederholt, dass andre Leute, auch wenn sie Conway nur ganz förmlich und flüchtig kennengelernt hatten, ihn immer in lebhaftester Erinnerung behielten. Er war in seinen Jünglingsjahren zweifellos eine bemerkenswerte Erscheinung und ist mir, der ich ihn kennenlernte, als ich noch für Helden schwärmte, ganz deutlich in romantischer Erinnerung. Er war hochgewachsen und außerordentlich hübsch und zeichnete sich nicht nur in jedem Sport aus, sondern trug auch alle Schulpreise davon, die es zu erringen gab. Ein etwas rührseliger Schulleiter sprach einmal von seinen glorreichen Leistungen, und daher stammte Conways Spitzname. Vielleicht hätte einen anderen dieses Spottwort erledigt. Einmal hielt er bei der Schulfeier eine Rede auf Griechisch, wie ich mich erinnere, und war hervorragend bei den Theatervorstellungen. Conway hatte etwas von den Männern des 16. Jahrhunderts: die mühelose Vielseitigkeit, das gute Aussehen, die blendende Vereinigung reger geistiger und körperlicher Betätigung. Unsere heutige Kultur züchtet nicht mehr oft solche Menschen. Ich sagte das Rutherford, und er antwortete: »Ja, das ist wahr, und wir haben ein besonders abfälliges Wort für solche Menschen – wir nennen sie Dilettanten. Ich vermute, manche Leute müssen Conway so genannt haben, Wyland zum Beispiel. Ich mag Wyland nicht sehr, ich kann diesen Typus nicht ausstehn: so etepetete und von seiner eignen gewaltigen Bedeutung durchdrungen. Dabei im Denken ganz wie ein Oberlehrer – hast du’s bemerkt? Diese kleinen Wendungen wie ›auf Ehre verpflichtet‹ und ›aus der Schule plaudern‹ – als wäre das ganze Britische Reich die fünfte Klasse der St.-Dominik-Schule. Na genug, ich falle ja immer über diese Sahib-Diplomaten her!« Wir fuhren schweigend ein paar Straßen weiter, dann setzte er seine Rede fort: »Immerhin hätte ich diesen Abend nicht missen mögen. Es war ein eigenartiges Erlebnis für mich, Sanders von dieser Geschichte in Baskul erzählen zu hören. Weißt du, ich hatte sie nämlich schon vorher gehört und nie wirklich daran geglaubt. Sie ist nur Teil einer noch viel phantastischeren Geschichte, die zu glauben ich überhaupt keinen Grund sah – oder doch nur einen einzigen, allerdings sehr schwachen Grund. Jetzt gibt es zwei sehr schwache Gründe, sie zu glauben. Du wirst wohl sicher bemerkt haben, dass ich kein besonders leichtgläubiger Mensch bin. Ich habe einen schönen Teil meines Lebens auf Reisen verbracht und weiß, dass es viele wunderliche Dinge auf der Welt gibt, – wenn man sie mit eigenen Augen sieht, heißt das, aber nicht gar so viele, wenn man nur aus zweiter Hand von ihnen erfährt. Trotzdem …«

Er schien plötzlich zu merken, dass ich seinen Worten nicht viel entnehmen konnte, und brach lachend ab. »Na, eins ist immerhin sicher: Wyland werde ich wohl nicht ins Vertrauen ziehn. Das wäre so, als wollte man ein Epos bei einem Witzblatt anbringen. Da versuche ich lieber mein Glück bei dir.«

»Ob du mich da nicht überschätzst?«

»Nach deinem Buch ist das nicht anzunehmen.«

Ich hatte mein fast rein fachwissenschaftliches Werk nicht erwähnt – Nervenheilkunde ist schließlich nicht jedermanns Sache – und war angenehm überrascht, dass Rutherford überhaupt davon gehört hatte. Ich sagte das auch. »Tja, siehst du«, antwortete er, »es interessierte mich, denn Amnesie war auch Conways Leiden – zu einer bestimmten Zeit.«

Wir hatten das Hotel erreicht; er musste den Zimmerschlüssel aus der Portierloge holen. Als wir in den fünften Stock hinauffuhren, sagte er: »Mit alledem habe ich nur auf den Busch geklopft. Tatsächlich ist Conway nicht tot, wenigstens lebte er vor ein paar Monaten noch.«

Eine Bemerkung dazu verbot sich wegen der Enge des Raums und der Kürze der Liftfahrt. Im Korridor, ein paar Sekunden später, entgegnete ich: »Bist du dessen sicher? Und woher weißt du es?«

Während er die Tür seines Zimmers aufschloss, antwortete er: »Weil ich im vergangenen November mit ihm auf einem japanischen Dampfer von Shanghai nach Honolulu fuhr.« Er sprach erst wieder, als wir uns in Lehnstühlen niedergelassen und mit Getränken und Zigarren versorgt hatten. »Ich war letzten Herbst in China, weißt du, – auf Ferien. Ich bummle immer so umher. Conway hatte ich seit Jahren nicht gesehn. Wir schrieben einander nie, und ich kann nicht behaupten, dass ich oft an ihn dachte, obzwar sein Gesicht eins der wenigen ist, die mir sogleich deutlich vor Augen stehn, sobald ich sie mir vorzustellen suche. Ich hatte einen Freund in Hankau besucht und kehrte mit dem Peking-Express zurück. Im Zug geriet ich ins Gespräch mit einer ganz reizenden Mutter Oberin irgendwelcher französischer Barmherziger Schwestern. Sie reiste nach Tschung-Kiang, wo ihr Kloster stand, und weil ich ein wenig Französisch konnte, schien sie gern mit mir über ihre Arbeit und ihren Wirkungskreis im Allgemeinen zu plaudern. Tatsächlich habe ich für die übliche Missionstätigkeit nicht viel übrig, aber ich will gern zugeben, wie das heutzutage auch viele andre tun, dass die Römisch-Katholischen eine Klasse für sich sind, denn zumindest arbeiten sie angestrengt und gehaben sich nicht wie Feldwebel in einer Welt voller Rekruten. Aber das gehört nicht hierher. Worauf ich kommen will, das ist Folgendes: Diese geistliche Schwester erzählte mir von dem Missionshospital in Tschung-Kiang und einem Fieberfall, der dort einige Wochen zuvor eingeliefert worden war, einem Mann, den sie für einen Europäer hielt, obgleich er keine Angaben über sich machen konnte und keinerlei Papiere besaß. Er war wie die allerärmsten Einheimischen gekleidet und zur Zeit seiner Aufnahme bei den Nonnen wirklich schwer krank. Er sprach fließend Chinesisch und recht gut Französisch; meine Reisegefährtin beteuerte mir, dass er die Nonnen, bevor er ihre Nationalität erkannte, auch, mit äußerst gebildeter Aussprache, auf Englisch angeredet hatte. Ich sagte, ich könne mir ein solches Phänomen nicht vorstellen, und neckte sie ein wenig damit, dass sie seine englische Aussprache äußerst gebildet finden konnte, ohne Englisch zu verstehn. Wir scherzten über das und anderes; zum Schluss lud sie mich ein, die Mission zu besuchen, falls ich je in die Gegend käme. Das hielt ich natürlich für so unwahrscheinlich wie dass ich den Everest erstiege, und als der Zug in Tschung-Kiang einfuhr, verabschiedete ich mich von ihr mit aufrichtigem Bedauern, dass unsre zufällige Bekanntschaft schon zu Ende war. Es fügte sich aber, dass ich mich schon wenige Stunden später wieder in Tschung-Kiang befand. Nach ein paar Meilen hatte die Lokomotive einen Defekt bekommen und uns nur noch mit Mühe in den Bahnhof zurückschieben können, wo wir erfuhren, dass eine Ersatzlokomotive frühestens in zwölf Stunden eintreffen werde. Solche Dinge erlebt man oft genug auf chinesischen Eisenbahnen. Es gab also einen halben Tag in Tschung-Kiang zu überstehn – und das veranlasste mich, die gute Mutter Oberin beim Wort zu nehmen und der Mission einen Besuch abzustatten.

Ich wurde herzlich, wenngleich ein wenig erstaunt willkommen geheißen. Ich vermute, ein Nichtkatholik begreift am schwersten die Leichtigkeit, mit der ein Katholik offizielle Strenge und inoffizielle Vorurteilslosigkeit verbinden kann. Klingt das zu verwickelt? Macht nichts. Jedenfalls waren diese Missionsleute ganz entzückende Gesellschafter. Ich war noch keine Stunde bei ihnen, da hatten sie mir schon eine Mahlzeit zubereiten lassen; ein junger christlicher chinesischer Arzt setzte sich mit mir zum Essen und unterhielt sich mit mir in einem lustigen Französisch-Englisch. Nachher führten er und die Mutter Oberin mich durch das ganze Hospital, auf das sie sehr stolz waren. Ich hatte ihnen erzählt, dass ich Schriftsteller sei, und sie waren einfältig genug, darüber erregt zu sein, dass sie vielleicht einmal alle in einem meiner Bücher vorkommen könnten. Wir gingen an den Betten vorüber, wobei der Arzt die Fälle erklärte. Das ganze Haus war makellos sauber und machte den Eindruck höchst sachgerechter Leitung. Ich hatte den geheimnisvollen Patienten mit der gebildeten englischen Aussprache völlig vergessen, bis mich die Mutter Oberin darauf aufmerksam machte, dass wir nun zu ihm kämen. Ich konnte nur den Hinterkopf des Mannes sehn, der offenbar schlief. Man schlug vor, ich solle ihn auf Englisch anreden, und so sagte ich: ›Guten Tag‹, denn das war das Erste – nicht gerade sehr Originelle –, was mir einfiel. Der Mann sah plötzlich zu uns her und antwortete auf Englisch: ›Guten Tag.‹ Es war wahr: Seine Aussprache war die eines Gebildeten. Aber mir blieb gar nicht Zeit zum Staunen, denn ich hatte ihn bereits erkannt, trotz seinem Bart und ganz veränderten Äußeren und der langen Zeit, die wir einander nicht gesehn hatten. Er war Conway, dessen war ich ganz gewiss. Und doch wäre ich bei einigem Nachdenken vielleicht zu dem Schluss gekommen, er könne es unmöglich sein. Glücklicherweise folgte ich einer augenblicklichen Eingebung. Ich rief meinen Namen und seinen eigenen, und obgleich er mich ohne ein bestimmtes Zeichen des Wiedererkennens ansah, war ich doch überzeugt, mich nicht geirrt zu haben. Dasselbe merkwürdige kleine Zucken der Gesichtsmuskeln, das ich seinerzeit an ihm beobachtet hatte, war da, und er hatte dieselben Augen, von denen wir im Balliol-College sagten, sie seien weit eher Cambridge- als Oxfordblau. Doch von alledem abgesehn war er ein Mann, den man einfach nicht verwechseln konnte; wenn man ihn einmal gesehn hatte, musste man ihn jederzeit wiedererkennen. Der Arzt und die Mutter Oberin gerieten natürlich in große Aufregung. Ich sagte ihnen, dass ich den Mann kenne, er sei Engländer und ein Freund von mir, und dass er mich nur deshalb nicht erkenne, weil er sein Gedächtnis völlig verloren haben müsse. Sie bejahten das ziemlich verdutzt, und wir berieten lange über den Fall. Sie hatten nicht einmal Vermutungen darüber, wie Conway in einem solchen Zustand nach Tschung-Kiang hatte gelangen können.

Kurz und gut, ich blieb länger als zwei Wochen dort und hoffte, Conway irgendwie so weit zu bringen, dass er sich wieder an etwas erinnerte. Damit hatte ich keinen Erfolg, aber er gewann seine körperlichen Kräfte wieder, und wir sprachen ziemlich viel miteinander. Als ich ihm ganz offen sagte, wer er sei und wer ich sei, war er fügsam genug, es nicht zu bestreiten. Er war sogar recht gut aufgelegt, aber auf eine etwas abwesende Art, und schien ganz froh zu sein, dass ich ihm Gesellschaft leistete. Auf meinen Vorschlag, ihn nach England heimzubringen, antwortete er einfach, dass er nichts dagegen habe. Dieser offenkundige Mangel jeglichen persönlichen Wunsches brachte einen etwas aus der Fassung. Sobald ich konnte, traf ich Anstalten für unsre Abreise. Ich zog einen Bekannten im Konsulat in Hankau ins Vertrauen, und so wurde der erforderliche Pass ausgestellt und alles Übrige erledigt, ohne die Scherereien, die es sonst vielleicht gegeben hätte. Ich war überhaupt der Meinung, dass um Conways willen die ganze Sache vor dem Bekanntwerden und fett gedruckten Zeitungsüberschriften bewahrt werden müsse, und kann mit Genugtuung sagen, dass mir das gelang. Die Sache wäre natürlich ein Fressen für die Presse gewesen.

Wir verließen China ohne Zwischenfälle, fuhren den Jangtse hinunter nach Nanking und dann mit der Bahn nach Shanghai. Ein japanischer Dampfer ging noch in derselben Nacht nach San Francisco ab; es war zwar für uns eine rechte Hetzjagd, aber wir gelangten doch rechtzeitig an Bord.«

»Du hast ungeheuer viel für ihn getan«, sagte ich. Rutherford leugnete es nicht. »Für einen andern hätte ich wohl kaum so viel getan«, antwortete er, »aber es war etwas an Conway, seit jeher schon, – was, lässt sich schwer erklären, aber es bewirkte, dass man gern sein Möglichstes tat.«

»Ja«, stimmte ich bei. »Er besaß einen eigenartigen Zauber, etwas Gewinnendes, an das ich mich auch heute mit Vergnügen erinnere, obgleich er mir noch immer als Schuljunge im weißflanellenen Kricketanzug vor Augen steht.«

»Schade, dass du ihn nicht in Oxford kanntest. Er war einfach blendend – es gibt kein andres Wort dafür. Nach dem Krieg sagten die Leute, er sei verändert. Ich selbst glaube auch, dass er es war. Aber ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass er mit all seiner Begabung Größeres hätte leisten müssen, – das ganze ›königlich großbritannische‹ Zeug entspricht nicht grade meiner Vorstellung von der Laufbahn eines großen Mannes. Conway war groß – oder er hätte es sein sollen. Wir beide, du und ich, haben ihn gekannt, und es ist kaum Übertreibung, wenn ich sage: Es war ein Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Sogar als ich im innersten China auf ihn stieß und sein Gedächtnis ein leerer Fleck, seine Vergangenheit ein Rätsel war, blieb noch immer diese wunderliche Anziehungskraft in ihm.«

Rutherford schwieg, in Erinnerung verloren, dann fuhr er fort: »Wie du dir vorstellen kannst, bauten wir unsre Freundschaft auf dem Schiff von Neuem auf. Ich erzählte ihm, so viel ich wusste, über ihn selbst, und er hörte mir mit einer Neugier zu, die fast ein wenig widersinnig scheinen konnte. Er erinnerte sich ganz deutlich an alles seit seiner Ankunft in Tschung-Kiang – und an noch etwas, was dich interessieren dürfte: Sprachen hatte er nicht vergessen. Er sagte mir zum Beispiel, er wisse, dass er etwas mit Indien zu tun gehabt haben müsse, weil er Hindostani sprechen könne.

In Yokohama füllte sich das Schiff. Unter den neuen Passagieren war Sieveking, der Pianist, unterwegs zu einer Konzertreise durch die Vereinigten Staaten. Im Speisesaal saß er mit uns an einem Tisch, und manchmal sprach er deutsch mit Conway. Das wird dir beweisen, wie normal Conway äußerlich war. Abgesehn von dem Verlust seines Gedächtnisses, der sich im gewöhnlichen Umgang nicht zeigte, erweckte nichts den Eindruck, dass etwas mit ihm nicht stimme.

Ein paar Abende nach der Abreise von Japan wurde Sieveking gebeten, ein Konzert an Bord zu geben. Conway und ich wohnten ihm bei. Er spielte natürlich brillant – einiges von Brahms und Scarlatti und viel Chopin. Mehrmals blickte ich verstohlen auf Conway und glaubte zu erkennen, dass ihm das Ganze Freude machte, was mir in Anbetracht seiner eigenen musikalischen Vergangenheit nur ganz natürlich schien. Nach der eigentlichen Vortragsfolge verlängerte sich das Konzert durch eine Reihe von Zugaben, zu denen Sieveking sich einigen um den Flügel gedrängten Kunstbegeisterten zuliebe herbeiließ. Wieder spielte er hauptsächlich Chopin, dessen Musik geradezu sein Sondergebiet ist, musst du wissen. Endlich stand er vom Klavier auf und ging zur Tür, noch immer von Bewunderern umschwärmt, aber offenbar mit dem Gefühl, genug für sie getan zu haben. Unterdessen ereignete sich etwas sehr Sonderbares. Conway hatte sich an die Tasten gesetzt und spielte ein lebhaftes Stück, das mir nicht bekannt war, aber Sieveking veranlasste, sehr aufgeregt zurückzukommen und zu fragen, was es sei. Conway vermochte nach einem langen und recht befremdlichen Schweigen nur zu antworten, dass er es nicht wisse. Sieveking rief, das sei doch unmöglich, und geriet in noch größere Aufregung. Conway machte dann, wie es schien, gewaltige körperliche und geistige Anstrengungen, um sich zu erinnern, und sagte endlich, das Stück sei eine Chopin-Etüde. Ich selbst glaubte das nicht und war also nicht überrascht, als Sieveking es entschieden bestritt. Conway jedoch geriet plötzlich in wahre Entrüstung darüber, was mich sehr verwunderte, denn bis dahin hatte er wenig Gemütsbewegung aus irgendwelchem Anlass gezeigt. ›Mein lieber Freund‹, widersprach Sieveking, ›ich kenne alles von Chopin und kann Sie dessen versichern, dass er das, was Sie da spielten, nie geschrieben hat. Er hätte es ganz gut schreiben können, denn es ist durchaus in seinem Stil, aber er hat’s eben nicht geschrieben. Ich wette, Sie können es mir in keiner Ausgabe gedruckt zeigen.‹ Worauf Conway endlich antwortete: ›Ach ja, ich erinnere mich schon – es erschien nie im Druck. Ich selbst kenne es nur durch eine Begegnung mit einem Mann, der ein Schüler Chopins war … Hören Sie sich ein andres unveröffentlichtes Stück an, das ich von ihm lernte.‹« Rutherford bedeutete mir mit den Augen, ihn nicht zu unterbrechen, und sprach weiter: »Ich weiß nicht, ob du Musiker bist, aber auch wenn du es nicht bist, wirst du wohl imstande sein, dir Sievekings Aufregung ein wenig vorzustellen, und auch die meine, als Conway weiterspielte. Für mich war es natürlich ein jäher und völlig unenträtselbarer Einblick in seine Vergangenheit, die erste Spur eines Schlüssels zu ihrem Verständnis. Sieveking war dagegen ganz von dem musikalischen Problem gefangen genommen – das verblüffend genug war, wie du begreifen wirst, wenn ich dich daran erinnere, dass Chopin 1849 starb.

Der ganze Vorfall war in gewissem Sinn unergründlich, und ich sollte daher vielleicht hinzufügen, dass wenigstens ein Dutzend Zeugen zugegen waren, unter ihnen ein Universitätsprofessor aus Kalifornien von einigem Ruf. Es ließ sich natürlich leicht einwenden, dass Conways Angabe geschichtlich unmöglich oder fast unmöglich sei, aber dann bleiben immer noch die Musikstücke selbst zu erklären. Wenn sie nicht von Chopin waren, wie Conway behauptete, von wem waren sie denn? Sieveking beteuerte mir, wenn diese beiden Stücke veröffentlicht würden, stünden sie binnen sechs Wochen im Repertoire jedes Virtuosen. Selbst wenn das eine Übertreibung war, zeigt es doch, was Sieveking von ihnen hielt. Wir stritten damals viel hin und her, konnten aber zu keinem Ergebnis kommen, denn Conway blieb bei seiner Geschichte, und als er Ermüdung zu zeigen begann, dachte ich nur noch daran, ihn aus dem Gedränge weg ins Bett zu bringen. Zuletzt handelte es sich noch darum, ob Grammophonaufnahmen von den Stücken gemacht werden könnten. Sieveking sagte, er werde alles Nötige veranlassen, sobald wir nach Amerika kämen, und Conway versprach, auch vor dem Mikrofon zu spielen. Meiner Ansicht nach war es in jeder Hinsicht jammerschade, dass er sein Versprechen nicht einhalten konnte.«

Rutherford warf einen Blick auf seine Uhr und beruhigte mich, ich hätte noch reichlich Zeit, meinen Zug zu erreichen; seine Geschichte sei fast zu Ende. »Denn in dieser Nacht – der Nacht nach dem Konzert – erwachte endlich Conways Gedächtnis. Wir waren beide zu Bett gegangen, und ich lag noch wach, als er in meine Kajüte kam und es mir sagte. Sein Gesicht war, ich kann es nicht anders beschreiben, wie in überwältigender Traurigkeit erstarrt, einer Art Weltschmerz – wenn du verstehst, was ich meine –, in einer fernen, unpersönlichen Wehmut. Er sagte, er könne sich nun alles ins Gedächtnis zurückrufen, es habe ihm einzufallen begonnen, während Sieveking spielte, wenn auch anfangs nur bruchstückhaft. Er saß lange auf dem Rand meines Bettes; ich ließ ihm Zeit, es mir auf seine Weise zu erzählen, und sagte nur, ich freute mich, dass sein Gedächtnis zurückgekehrt sei, würde es aber bedauern, wenn er schon jetzt wünschte, es wäre nicht der Fall gewesen. Da sah er auf und sagte etwas, das ich stets als ein unglaublich großes Kompliment betrachten werde. ›Gott sei Dank, Rutherford‹, sagte er, ›dass du Vorstellungsgabe besitzt.‹ Nach einer Weile zog ich mich an und überredete ihn, sich auch anzukleiden, und wir gingen auf dem Deck auf und ab. Die Nacht war windstill, sternklar und sehr warm, das Meer sah bleich und klebrig aus wie Kondensmilch. Wäre die Erschütterung durch die stampfenden Maschinen nicht gewesen, man hätte glauben können, auf einer Esplanade spazieren zu gehen. Ich ließ Conway anfangs ruhig sprechen, ohne Fragen zu stellen. Gegen Morgen begann er zusammenhängend zu erzählen, und es war hoher Vormittag mit heißem Sonnenschein, als er fertig war. Fertig – damit meine ich nicht, dass es nach diesem ersten Geständnis nichts mehr zu erzählen gab. Er ergänzte während der nächsten vierundzwanzig Stunden noch recht viele Lücken. Er fühlte sich tief unglücklich und hätte ohnehin nicht schlafen können, also verplauderten wir fast die ganze Zeit. Mitte der nächsten Nacht sollte das Schiff in Honolulu landen. Abends nahmen wir noch ein paar Drinks in meiner Kajüte. Um ungefähr zehn Uhr verließ er mich, und ich sah ihn nie wieder.«

»Du willst doch nicht sagen –«. Ich musste an einen wohlüberlegten, in aller Ruhe ausgeführten Selbstmord denken, dessen Zeuge ich einmal auf dem Postdampfer Holyhead–Kingstown wurde.

Rutherford lachte. »Ach Gott, nein – er war nicht von der Art. Er entwischte mir nur. Man konnte ganz leicht an Land gelangen, aber es muss ihm schwergefallen sein, unauffindbar zu bleiben, als ich Leute hinter ihm her hetzte, was ich natürlich tat. Später erfuhr ich, dass es ihm gelungen war, unter die Bemannung eines Bananenschiffs zu kommen, das südwärts fuhr, nach Fidschi.«

»Wie hast du das erfahren?«

»Auf ganz geradem Weg. Er schrieb mir drei Monate später aus Bangkok und schloss einen Scheck bei für die Auslagen, die ich seinetwegen gehabt hatte. Er dankte mir und berichtete, dass er sich völlig wohl befinde. Am Schluss schrieb er, dass er soeben zu einer langen Reise aufbreche – nach dem Nordwesten. Das war alles.«

»Was meinte er damit? Wohin?«

»Ja, es klingt recht unbestimmt, nicht wahr? Nordwestlich von Bangkok muss es eine ganze Menge Orte geben. Sogar Berlin liegt nordwestlich davon, wenn man’s genau nimmt.«

Rutherford machte eine Pause und füllte unsere Gläser nach. Es war eine wunderliche Geschichte gewesen, zumindest hatte sie aus seinem Munde so geklungen; ich wusste nicht recht, was zutraf. Der musikalische Teil, obgleich höchst rätselhaft, interessierte mich weniger als das geheimnisvolle Auftauchen Conways in jenem chinesischen Missionshospital. Das sagte ich Rutherford, und er antwortete, beides seien Teile ein und desselben Problems.

»Schön, aber wie kam er nun eigentlich nach Tschung-Kiang? Vermutlich erzählte er dir doch auch das alles in jener Nacht auf dem Schiff?«

»Einiges. Es wäre lächerlich von mir, nachdem ich dich so viel wissen ließ, den Rest geheim zu halten. Nun ist es vor allem eine längliche Geschichte, die ich dir nicht einmal in Umrissen erzählen könnte, ohne dass du deinen Zug versäumst. Es gibt aber einen viel bequemeren Weg. Ich bin ein wenig misstrauisch, wenn es gilt, die Kniffe meines lichtscheuen Gewerbes zu enthüllen. Aber die Wahrheit ist, dass mich Conways Geschichte bei späterem Nachdenken unerhört anzog. Anfangs, nach unsern verschiedenen Gesprächen auf dem Schiff, hatte ich mir nur ganz kurze Aufzeichnungen gemacht, um nicht Einzelheiten zu vergessen. Später, als gewisse Gesichtspunkte der Sache mich zu fesseln begannen, fühlte ich mich gedrängt, doch etwas mehr zu tun und aus den Bruchstücken meiner Notizen und meiner Erinnerungen eine zusammenhängende Erzählung zu formen. Das soll nicht heißen, dass ich irgendetwas erfand oder abänderte. Was Conway mir erzählte, ist Material genug – er war ein guter Erzähler und besaß eine natürliche Gabe, dem Hörer die Stimmung des Augenblicks zu vermitteln. Auch fühlte ich vermutlich, dass ich den Mann selbst zu verstehn begann.« Er ging zu einer kleinen Handtasche und nahm ein maschinengeschriebenes Manuskriptbündel heraus. »Na, da hast du die Geschichte jedenfalls, du kannst daraus entnehmen, was du willst.«

»Was wohl heißen soll: Du erwartest von mir nicht, dass ich sie glaube?«

»Oh, es sollte keineswegs eine so ausgesprochene Warnung sein. Aber vergiss nicht: Wenn du es glaubst, dann wirst du es aus Tertullians berühmtem Grund tun – du erinnerst dich doch? –, quia impossibile est. Vielleicht gar kein so schlechter Grund. Lass mich jedenfalls hören, was du davon hältst.«

Ich nahm das Manuskript mit, las den größten Teil davon im Ostende-Express und beabsichtigte, es mit einem langen Brief zurückzusenden, sobald ich nach England käme. Aber es traten Verzögerungen ein, und bevor ich es noch zur Post geben konnte, erhielt ich eine kurze Mitteilung von Rutherford, dass er sich wieder auf eine seiner Wanderfahrten begebe und für etliche Monate keine ständige Anschrift haben werde. Er gehe nach Kaschmir, schrieb er, und von dort »nach Osten«. Das überraschte mich nicht.

I. Kapitel

Während jener dritten Maiwoche hatte sich die Lage in Baskul bedrohlich verschlimmert, und am Zwanzigsten trafen weisungsgemäß aus Peschawar Flugzeuge des Luftgeschwaders ein, um die Europäer zu evakuieren. Deren waren ungefähr achtzig, und die meisten wurden heil und sicher in Truppentransportflugzeugen über das Gebirge gebracht. Auch andere Maschinen verschiedener Bauart wurden verwendet, darunter ein Kajütenflugzeug, das der Maharadscha von Tschandapur geliehen hatte. Etwa um zehn Uhr vormittags bestiegen es vier Passagiere: Miss Roberta Brinklow von der Fernostmission, Henry D. Barnard, amerikanischer Staatsbürger, Captain Hugh Conway, königlich-britischer Konsul, und Charles Mallinson, königlich-britischer Vizekonsul.

Dies die Namen, wie sie später in indischen und englischen Zeitungen erschienen.

Conway war siebenunddreißig. In Baskul hatte er zwei Jahre lang einen Posten bekleidet, der, im Licht der Ereignisse besehen, als nichts anderes erscheint denn ein hartnäckig wiederholter Einsatz auf das falsche Pferd. Ein Abschnitt seines Lebens war zu Ende. In einigen Wochen oder vielleicht nach ein paar Monaten Urlaub in England würde er anderswohin gesandt werden: nach Tokio oder Teheran, Manila oder Maskat; Menschen seines Berufs wissen ja nie, was kommt. Er hatte zehn Jahre im Konsulardienst gestanden, lange genug, um seine eigenen Aussichten ebenso klug abschätzen zu können wie die anderer Leute. Er wusste, dass die Rosinen im Kuchen nicht für ihn bestimmt waren, aber es war ein ehrlicher Trost und waren nicht nur saure Trauben, wenn er sich sagte, dass Rosinen nicht sein Geschmack seien. Er zog die weniger förmlichen, dafür aber malerischen Posten vor, die zu haben waren, und da das fast nie gute Pöstchen waren, schien er andern zweifellos ein herzlich schlechter Kartenspieler zu sein, während er die Karten nach seinem Geschmack gar nicht übel ausgespielt zu haben glaubte; er hatte ein abwechslungsreiches und nicht unerfreuliches Jahrzehnt verlebt.

Conway war hochgewachsen, dunkel gebräunt, mit kurz geschorenem braunem Haar und schieferblauen Augen. Er neigte dazu, streng und grüblerisch dreinzusehen, bis er lachte, und dann – aber das war selten – sah er jungenhaft aus. Nahe seinem linken Auge saß ein leichtes nervöses Zucken, meist bemerkbar, wenn er zu angestrengt arbeitete oder zu viel trank. Und da er einen ganzen Tag und eine ganze Nacht vor der Evakuierung Schriftstücke verpackt und vernichtet hatte, war dieses Zucken sehr auffällig, als er das Flugzeug bestieg. Er war erschöpft und überaus froh, dass er in dem luxuriösen Eindecker des Maharadschas Platz gefunden hatte statt in einem der überfüllten Truppentransportflugzeuge. Genießerisch rekelte er sich in dem Korbsitz, während das Flugzeug höher stieg. Er gehörte zu den Menschen, die sozusagen als Entschädigung für die großen Strapazen, an die sie gewöhnt sind, kleine Annehmlichkeiten erwarten. Die Unbill der Straße nach Samarkand etwa konnte er gut gelaunt ertragen, aber seine letzte Zehnpfundnote für einen Platz im Goldenen Pfeil von London nach Paris ausgeben.

Sie waren schon über eine Stunde geflogen, als Mallinson sagte, er glaube, der Pilot halte keinen geraden Kurs. Mallinson, der ganz vorn saß, war ein junger Mensch Mitte zwanzig, mit rosigen Wangen, intelligent, ohne ein Intellektueller zu sein, mit allen Beschränkungen, aber auch allen Vorzügen englischer Internatserziehung. Eine nicht bestandene Prüfung war der Hauptgrund, dass er nach Baskul gesandt wurde, wo Conway sechs Monate viel mit ihm zusammen gewesen war und begonnen hatte, ihn gernzuhaben.

Aber Conway hatte keine Lust zu der Anstrengung, die ein Gespräch im Flugzeug erfordert. Schläfrig öffnete er die Augen und erwiderte, der Pilot werde wohl am besten wissen, welchen Kurs er einzuhalten habe.

Eine halbe Stunde später, als Müdigkeit und das Dröhnen des Motors ihn fast in Schlaf gelullt hatten, störte ihn Mallinson abermals. »Hören Sie, Conway, ich dachte, Fenner führt unser Flugzeug?«

»Na, tut er das nicht?«

»Der Mann wandte soeben den Kopf, und ich könnte schwören, dass es nicht Fenner ist.«

»Lässt sich durch die Glaswand schwer feststellen.«

»Fenners Gesicht erkenne ich überall.«

»Tja, dann muss es wohl ein andrer sein. Das macht doch keinen Unterschied.«

»Aber Fenner sagte mir, dass diese Maschine ganz bestimmt er lenken werde.«

»Es wird eben eine Änderung getroffen und ihm eine andre gegeben worden sein.«

»Wer ist dann der Mann vorn?«

»Mein lieber Junge, woher soll ich das wissen? Sie glauben doch nicht, dass ich mir das Gesicht eines jeden Fliegerleutnants merke?«

»Ich kenne jedenfalls eine ganze Menge, aber diesen Menschen da nicht.«

»Dann muss er eben zu der winzigen Minderheit gehören, die Sie nicht kennen«, lächelte Conway.

»Wir werden ja bald in Peschawar sein, da können Sie seine Bekanntschaft machen und ihn über ihn selbst ausfragen.«