5,99 €

Mehr erfahren.

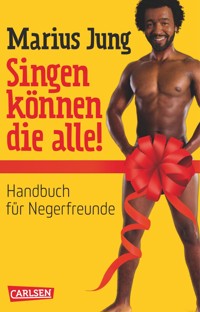

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Marius Jung, schwarzer Comedian und Musiker, erklärt, wo die Fettnäpfchen stehen im Umgang mit Menschen anderer Hautfarbe. Auch wenn es nur nett gemeint ist wie zum Beispiel "Singen können die alle" (und ebenso Tanzen, Vögeln und andere Sportarten). Mit gekonntem Witz und anhand persönlicher Erlebnisse packt Marius Jung die Hellhäutigen bei ihrer Befangenheit - ohne den gefürchteten Zeigefinger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Marius Jung/Carlsen Verlag GmbH, Dezember 2013 Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Oliver Domzalski Umschlaggestaltung: Christina Hucke unter Verwendung von Fotografien von Jenny Egerer (Porträt) und shutterstock.com/michaeljung Bildmontage im Kapitel »Personal Jesus«: Christina Hucke Layout & Satz und Illustrationen: Matrix Buchkonzepte Christina Modi & Maren Orlowski Gbr, Hamburg E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-646-92591-3www.carlsenhumor.de

Für meine Liebsten Joana und Karlotta. Dank an Katinka Buddenkotte und Oliver Domzalski für die große Unterstützung.

1. Vorwort

Meine Damen und Herren, liebe Neger!

Wenn diese Begrüßungsformel leichtes Unwohlsein hervorruft, könnte das folgende Ursachen haben:

1. Sie haben diese Worte schon einmal gehört oder gelesen. Sie meinen, sich zu erinnern, dass sie einst aus dem Mund des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke geschlüpft sind, aber Sie fragen sich, ob das belegt ist.

2. Ihre Alarmglocken schrillen sofort, wenn jemand das Wort »Neger« sagt oder gar niederschreibt. So etwas sagt man nicht. Man sagt. Schwarzer. Nein, Moment, Farbiger. Oder Afroamerikaner. Oder Afroafrikaner …?

3. Es ist Ihnen generell unangenehm, wenn Sie daran denken, dass nicht nur Sie, sondern auch irgendein Neger dieses Buch gekauft hat.

In allen drei Fällen kann Ihnen geholfen werden – mit diesem Buch. Denn hier erfahren Sie alles, was Sie je über Neger wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Sogar knifflige Benimmfragen wie etwa: »Wer darf wann, wie und warum einen Neger Neger nennen?« werden in diesem zukünftigen Standardwerk beantwortet, und das schon im Vorwort.

Grundregel 1: Das Wort Neger hat inzwischen den Beigeschmack des Rassismus und sollte von nicht-schwarzen Menschen nicht verwendet werden.

Grundregel 2:Ich darf immer, wann, wenn und warum ich will, denn ich bin selbst ein Neger. Von Geburt an, sozusagen von der Pike auf habe ich das Negerhandwerk gelernt.

Wobei ich zugeben muss, dass ich ein bezuschusster Neger bin, wie ein Milchkaffee oder ein Latte. Ein Mulatte. Ein fürchterliches Wort, klingt so altmodisch, nicht wahr? Obwohl: »Latte« klingt eigentlich schon wieder ganz stylish. Oder vielversprechend, je nach Hintergedanken.

Auch mit dem Wort »Mischling« habe ich so meine Probleme. Das klingt, als säße ich seit Jahren in einem Tierasyl auf Mallorca ein – kastriert, leinenführig und fast stubenrein – und wartete auf mein neues Frauchen.

Wie wäre es mit »Halbschwarzer«? Haben Sie da auch sofort das Bild eines schwarz-weiß-gestreiften Mannes vor Augen? Verdrängen Sie das besser, denn so sehe ich nicht aus. An keiner Stelle meines Körpers. Ich bin kein Zebra.

Vielleicht »Afrogermane«? Nein. Erstens möchte ich nicht die Vorstellung wecken, dass ich in einem Leopardenfelllendenschurz herumlaufe und meinen Tag damit beginne, in Drachenblut zu baden, zweitens stimmt dieser Terminus nicht einmal; meine Mutter ist Deutsche, mein Vater war ein amerikanischer Neger. Ihre Liebe war kurz, aber fruchtbar, und neben vielen anderen Problemen, die aus dieser Affäre resultierten, besteht immer noch das meiner fachgerechten Bezeichnung. Könnte man nicht sagen: »Unverzollt importierter GI-Bastard«? Aber das wäre bei Vorstellungsrunden auf Dinnerpartys garantiert kein Eisbrecher. Klingt irgendwie nicht sexy.

Also darf ich mich Neger nennen. »Nicht doch!« werden jetzt die Leser rufen, die oben spontan die Antwort 2 angekreuzt haben, »wir haben doch die tolle political correctness erfunden, um Benachteiligte wie Sie zu schützen! Da kann doch nicht jeder x-beliebige Ausländer daherkommen und sprechen, wie er will! Gerade Sie als Neg…, als Schwarzer nicht! Sie könnten sich doch ›Maximalpigmentierter‹ nennen, wäre das nicht hübsch?«

Äh – nein. Abgesehen davon, dass es sachlich falsch ist, war die politische Korrektheit die wohl unheilvollste Erfindung seit dem alkoholfreien Bier. Beide Innovationen verfehlen vollkommen das Thema und hinterlassen nichts als einen schalen Geschmack. Wortschöpfungen wie »maximalpigmentiert«, »körperlich herausgefordert« oder »mental speziell« sind Umschreibungen, die vor allem eines bewirken: Sie grenzen die benannte Gruppe noch mehr aus. Starten Sie doch mal den Selbstversuch. Probieren Sie einmal, sich selbst zu beschreiben, politisch korrekt. Na, wie hört sich das an?

»Schwach pigmentierte Mitteleuropäerin in der statistisch ermittelten Lebensmitte mit gravitätisch herausgeforderten sekundären Geschlechtsmerkmalen« oder

»Kaukasischer XY-Chromosomenträger mit prominenten Merkmalen des westlichen Lebensstandards vorwiegend in der Körpermitte«.

Merken Sie was? Es hätte Sie vermutlich nicht mehr beleidigt, wenn ich einfach frei heraus gesagt hätte, dass Sie Hängebrüste oder eine Wohlstandswampe haben. Sie hätten es nur sofort verstanden und mir direkt eins aufs Maul hauen können.

Allerdings: An seiner Körperfettsitutation kann man immer arbeiten, an seiner Hautfarbe nur bis zu einem gewissen Grad.

Nun aber zum bösen »N-Wort«. So wird das Wort »Neger« mittlerweile umschrieben, weil die Sprachpolizisten Angst haben, sich selbst als Rassisten anklagen zu müssen, wenn sie aussprechen, worum es geht.

»Neger« ist nicht mehr nur ein Wort. Es verkörpert das Böse. Und wer braucht schon noch eine Haltung, wenn er die bösen Wörter aus seinem Sprachgebrauch, aus Kinderbüchern und -liedern und auch aus der Satire und Ironie verbannt. Mit der Vernichtung des Bösen, also des Wortes »Neger«, wird jeglicher Rassismus aus dieser Welt getilgt. (Hat ja schon bei Harry Potter super geklappt: Indem der Name »Voldemort« ersetzt wurde durch »Der-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf«, war der Böse bekanntlich für immer verschwunden.) Diese intelligente Form des Umgangs mit gesellschaftlichen Problemen kannte man vor der political correctness nur aus Kinderzimmern. Sie heißt »Bettdecke übern Kopf.«

Natürlich ist mir die rassistische Bedeutung des Begriffs »Neger« klar, aber die Tabuisierung unabhängig vom Kontext verlangt aus meiner Sicht zwingend eine satirische Trotzreaktion. So eine Art N-Wort-Tourette: Neger! Neger! Neger!

Ich gehe davon aus, dass Sie, die Leserinnen und Leser dieses satirischen Buches, mit dem Prinzip der Ironie vertraut sind. Bevor Sie den Verlag und mich verklagen, ziehen Sie sich ins stille Kämmerlein zurück und sprechen das Wort Neger so oft laut aus, bis Sie lachen müssen. Denn nicht das Wort ist böse, sondern die Haltung dessen, der es in diskriminierender Absicht verwendet.

Ob Sie (falls Sie selbst keiner sind) Neger öffentlich sagen dürfen, erfahren Sie auf den nächsten Seiten. Neben persönlichen Erfahrungen eines in in diesem Lande sozialisierten Negers (oops, schon wieder!) und Überlegungen zur allgemeinen Rassismus-Lage werden Sie bei der Lektüre verschiedentlich auf interaktive Übungen und Tests stoßen, mit denen Sie Ihr Negerverständnis überprüfen können.

Bevor es losgeht, hier aber zunächst die Auflösung zur Begrüßungsformel: Es ist nicht historisch belegt, dass der gute alte Lübke jene Worte an die Bevölkerung Liberias richtete, als er das Land im Jahre 1961 besuchte. Allerdings wäre ihm dieses Bonmot durchaus zuzutrauen gewesen, hat er sich doch in seiner Karriere oft als Wortjongleur unterster Kajüte bewiesen. Und wissen Sie was? Ich, als Neger, wäre ihm nicht mal böse gewesen deswegen. Ich hätte meine strahlend weißen Zähne gebleckt und herzlich gelacht. Wie ein Kind halt. Ist das nicht nett?

FAKTEN UND VOLKSWISSEN

In Deutschland leben mit ca. 500.000 (Stand 2009) relativ wenige Schwarze. 1 Neger kommt auf 270 Weiße und gefährdet ca. 520 begehrte Arbeitsplätze, z.B. als Minibar-Schubser und Skilehrer. Der Neger kann gut singen und tanzen.

Harte Fakten machen Leser betroffen. Noch härter sind allerdings die Einzelschicksale, die sich aus solchen vermeintlichen Fakten ergeben. Meines zum Beispiel.

Sie kennen das aus dem Werbefernsehen. Wenn jemand will, dass Sie den Regenwald schützen, zeigt er Ihnen keine verstörenden Filmchen über Anakondas und Käferlarven, die um ihren Lebensraum ringen, sondern lieber ein Orang-Utan-Baby mit tellergroßen, traurigen Augen. So ein kleiner Menschenaffe kommt nämlich wesentlich besser und schützenswerter beim Publikum an als ein hässliches Insekt. Notfalls gehen auch Robbenbabys.

Gehen wir nun also stufenlos in den Betroffenheitsteil dieses Vorworts über, der von einigen bestimmt schon heiß ersehnt wurde, anderen hingegen eher überlesenswert erscheinen mag. Die zweite Gruppe möchte ich allerdings dringend ermahnen: Besser genau lesen, das kommt alles im Test dran.

2. Der kleine Bastard Freitag

Im Jahre 1965 war Deutschland ein kritischer Patient. Erst vier Jahre zuvor war die Mauer erbaut worden, das Land war sozusagen ein Frischoperierter, mitten im kalten Krieg, und seine Genesung ging nur langsam voran. Es gab Rückfälle, politische Wirren, aber die Welt rüttelte den Patienten nicht unsanft auf, nein, man hätschelte ihn und verwöhnte ihn, verschaffte ihm Ablenkung – und ließ ihn vor allem deutsch sein.

Wenn der reifere Durchschnittsdeutsche an dieses Jahr zurückdenkt, erinnert er sich vielleicht daran, dass Winston Churchill starb, an das Attentat auf den Schah von Persien, oder, wenn er ehrlich ist, vor allem an den Beginn der großartigen Karriere von Mireille Matthieu. Bob Dylan, der 1965 ebenfalls den Durchbruch schaffte, war den meisten Deutschen damals eher unheimlich. Und vor allem weit, weit weg. Fast soweit wie Malcolm X, der in diesem Jahr ermordet wurde.

In diesem Jahr wurde auch ein Kind geboren, mitten in Deutschland, im verschlafenen Trier, nahe bei den Hirten auf dem Felde. Bei diesem Neugeborenen wusste man sofort, dass es etwas ganz, ganz Besonderes sei, denn es hatte dunkles, krauses Haar und bezaubernde dunkle Augen, die perfekt zu seiner milchkaffeefarbenen Haut passten. Seine Eltern aber waren so weiß wie die Krankenhauswände.

Dieses Kind war ich.

Leider konnte ich meinen Status als Wunderkind niemals genießen, denn das Staunen über mein bezauberndes Äußeres hatte bald ein Ende. Es wurde abgelöst durch Argwohn, Häme und offene Feindseligkeit gegenüber meinen Eltern. Zum Glück bekam ich davon in den ersten Lebensjahren nichts mit, und auch meine Eltern lernten, damit umzugehen: Sie ignorierten es. Um sich selbst zu schützen, blendeten sie alles aus und hofften vielleicht auf ein zweites und drittes Wunder: Zum einen, dass die Leute aufhören würden, mich anzuglotzen, und zum anderen, dass ich nie sprechen lernen und Fragen stellen würde. Oder ersatzweise, dass die Farbe mit ausreichend Wannenbädern noch rausgehen würde.

Natürlich begann ich irgendwann, mich zurückzuwundern. Meine Eltern aber blieben verschlossen. Wie soll man einem Sechsjährigen auch schonend beibringen, dass er das Ergebnis eines Fehltritts ist? Ganz zu schweigen davon, dass man einem Sechsjährigen zuvor noch die Bedeutung des Wortes »Fehltritt« erklären müsste. Unvorstellbar.

Also lernte ich, wie jedes Kind, von meinen Eltern: Ich wurde ebensogut in der Kunst des Ausblendens wie sie. Wahrscheinlich sogar besser, denn während sie die Dinge einfach totschwiegen, konnte ich mir eine Parallelwelt aufbauen. Und hatte bald eine wirklich gute Geschichte parat, die mein Aussehen logisch erklärte:

»Es ist nämlich so: Mein Opa, also der Vater meiner Mutter, der war Lokomotivführer. Und er war ein Schwarzer. Meine Oma war weiß, und sie haben ein ganz weißes Kind bekommen, meine Mutter. Aber das Schwarz von meinem Opa hat sich nur in ihrem Körper versteckt und ist erst wieder dagewesen, als sie ein Kind bekommen hat. So war das bei mir. Ich bin schwarz, wie mein Lokomotivführeropa.«

Abgesehen von den sensationellen biologischen Kenntnissen eines Sechsjährigen bleibt auch nach dieser Entstehungsgeschichte eine brennende Frage: ein Lokomotivführer? Natürlich ein Lokomotivführer!

Seit ich denken kann, bin ich großer Jim-Knopf-Fan. Natürlich waren alle Kinder damals Jim-Knopf-Fans, aber für mich hatte dieses Buch eine völlig andere Ebene: Jim war der einzige andere schwarze Junge, den ich kannte. Und er erlebte Abenteuer. Er war cool. Schon weil er einen coolen, älteren Kumpel hatte, der Lokomotivführer war. Da mir unbewusst durchaus klar war, dass der Lokomotivführer Lukas einen nicht unwesentlichen Anteil an der Coolness von Jim Knopf hatte, musste ich meine Geschichte ausbauen, mich sozusagen nach allen Seiten absichern:

»Leider ist der Lokomotivführer-Opa vor meiner Geburt gestorben. Sonst wäre ich auch mal mit ihm in der Lok gefahren. Das ist ja wohl völlig klar. Mein Opa ist überall hingefahren. Frankreich, Belgien, Holland, eben überallhin.«

Ja, mein schwarzer Lokomotivführer-Opa hatte die ganze Welt gesehen, vielleicht sogar Luxemburg und Lummerland. Zu traurig, dass es ihn nie gegeben hatte. Aber ich hatte ihn schon aus dem Grunde erfinden müssen, weil mein echter Opa alles andere als vorzeigbar war. Der echte Vater meiner Mutter war in den Dreißigern und Vierzigern Nazi gewesen. Also etwas ganz Seltenes. Selbst in den frühen Siebzigern in Trier war jedem Kind klar, dass man mit einem solchen Opa nicht hausieren ging.

Mein erfundener Lokomotivführer beschützte mich lange Zeit. Blicke, die meine Mutter trafen, wenn sie mit ihrem farbigen Kind spazierenging, nahm ich nicht wahr. Halblaute Diskussionen, wer der kleine Bastard wohl sei, bekam ich nicht mit. Ich war in meinem Lummerland unterwegs, zusammen mit dem Lokomotivführer erlebte ich die größten Abenteuer, die bekanntlich immer im Kopf stattfinden.

Meine Eltern hielten sich tapfer. Mein Vater, und damit meine ich den Mann, der mich aufgezogen hat, bewundere ich. Zu dieser Zeit ein farbiges Kind im Arm zu halten war eine Heldentat, kein Motiv für ein kitschiges Poster im Mädchenzimmer. Und er hat mich geliebt. Bevor nun aus dem Off die schwülstigen Geigen erklingen, lassen wir die Gefühlsduselei und wenden uns praktischen Dingen zu.

3. Neger und Gespräche

Besuch im Krankenhaus:

Es gibt einen guten Grund dafür, dass ich kein Arzt geworden bin. Das viele Geld und das gesellschaftliche Ansehen haben mich noch am wenigsten geschreckt, auch eine unleserliche Sauklaue, wie man sie meist auf den Rezepten findet, hätte ich mit links hinbekommen, aber neben der Abinote stand vor allem ein Hindernis unüberwindbar zwischen mir und einem Medizinstudium: Ich mag keine Krankenhäuser.

Der Geruch von Desinfektionsmitteln gibt mir keinen Kick, und die meist kühle Atmosphäre bedrückt mich. Die Patienten wirken oft krank, und das Personal ist nicht halb so attraktiv wie in Emergency Room.

Deshalb bringe ich gerne bunte Blumen mit, um den Räumen zumindest etwas Farbe zu verleihen. Bei meinem letzten Besuch in der chirurgischen Station musste ich allerdings feststellen, dass ich mir den Strauß Sonnenblumen auch hätte sparen können. Mein Erscheinen allein genügte, um ein bisschen Kirmesstimmung zu verbreiten.

Die liebe Freundin, die ich aufsuchen wollte, Petra, hatte sich das Bein gebrochen, und zwar so unglücklich und spontan, dass sie es nicht hingekriegt hatte, vor dem Hinfallen noch in die private Krankenkasse zu wechseln. Sie weilte also in einem vollbelegtem Dreibettzimmer, und als ich durch die Tür trat, begrüßte sie mich mit leisem Schnarchen.

Meine gute Kinderstube verlangte natürlich, die Schlafende nicht zu wecken und stattdessen die übrigen, sowohl wachen als auch wachsamen Anwesenden zu begrüßen. Es handelte sich um zwei ältere Damen, die aufrecht wie zwei hungrige Vampire kurz nach Sonnenuntergang in ihren Betten saßen, sobald sie meiner gewahr wurden. Misstrauisch schauten sie in meine Richtung und würdigten mein »Guten Tag« mit keinem Wort. Sie tauschten Blicke – und begutachteten mich erneut.

Aufgrund meiner Kleidung – Jeans und Kapuzen-Shirt – schätzten sie blitzschnell ein, dass ich trotz meiner Service-Hautfarbe weder zum Personal gehörte noch essbar war. Große Enttäuschung, gepaart mit noch größerer Ratlosigkeit spiegelte sich hinter vier dicken Brillengläsern. In Ermangelung einer weißen Flagge winkte ich den Greisinnen mit dem Blumenstrauß zu, um mich auf diese Weise als harmloser Besucher auszuweisen.

Sie starrten mich weiter an, wortlos. Nun, ich erkenne ein gespanntes Publikum, wenn ich auf dem Präsentierteller stehe, also versuchte ich es mit einer lockeren Standarderöffnung: »Hallo, die Damen!«

Das Eis war gebrochen. Zwar sparten die Ladys mit Applaus, aber immerhin horchte die eine von ihnen mit lauter Stimme nach: »Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?« Mit jedem Wort, das sie sprach, schwoll ihre Stimme an, als sie bei »helfen« angelangt war, klang sie wie eine Sirene, und Petra wachte auf. Meine Freundin sah mich erschrocken an, ich zuckte hilflos mit den Schultern. Ich wusste auch nicht, weshalb ihre Zimmergenossin den Fliegeralarm imitierte.

War sie etwa sauer auf mich? Hätte ich ihr auch Blumen mitbringen sollen? Hätte ich mich mit einer solideren Entwarnung vorstellen sollen, etwa so: »Ich grüße Sie und versichere Ihnen, dass keine Gefahr von mir ausgeht. Ich möchte lediglich Ihre Zimmernachbarin besuchen.«

Aber mir wurde schnell klar, dass das Golden Girl nicht böse auf mich war. Sie sorgte sich schlicht, dass der Neger ihre Worte nicht verstehen könnte und bediente sich deshalb ihrer ganz eigenen Laut-Sprache.

Ebenfalls alarmiert, schaltete sich nun die andere Dame ein. Sie wollte beruhigen, was aber schon an ihrer fast ebenso schrillen Stimme scheiterte:

»Ich glaube, der Mann spricht unsere Sprache.«

Ich war erleichtert: Es schien sie nicht zu stören, dass ich im Raum war, während sie über mich sprach.

»Dem ist wohl so«, bestätigte ich, leicht pikiert über den fehlenden Respekt. »Mensch, der spricht ja richtig gut Deutsch«, bemerkte die Lautsprecherin, sah aber leider davon ab, mir zur Belohnung eine Erdnuss hinzuwerfen.

Ich fand mich damit ab, dass ich den Aufstieg vom Gesprächsthema zum Gesprächsteilnehmer nicht ge-schafft hatte, und langte auf Petras Nachttisch nach koffeinfreiem Kaffee und zuckerfreien Keksen. Meine höfliche Frage: »Darf ich Ihnen etwas anbieten?« dürfte man auch im übernächsten Zimmer gehört haben. Wusste ich denn, ob die alten Damen Zimmerlautstärke verstanden?

Jedenfalls erwiesen sie sich als erstaunlich gelenkig. Nachdem sie beide einen synchronen Satz in die Höhe vollführt hatten, drehten sie sich beleidigt zur Wandseite, weg von mir, dem guten Koffeinfreien und dem Keksersatz. Petra musste grinsen, und als ich ihr mit ernster Miene mitteilte: »Hallo Petra, ich habe zwar heute keinen Dienst, aber ich dachte, ich schau einfach mal bei dir rein und gucke, dass die Kollegen auch den Gips richtig angelegt haben«, da war mir, als schwiegen die beiden Seniorinnen so still und andächtig, wie sie es sonst nur sind, wenn die Sachsenklinik im Fernsehen läuft. Ich lächelte gütig, während Petra mir einen Vogel zeigte. Ruhe ist das Wichtigste für Genesende. Und für Besucher. Um das zu wissen, muss man kein Arzt sein.

ÜBUNG 1 KONVERSATION MIT DEM NEGER

Nach der Lektüre dieser kleinen Anekdote ist Ihnen hoffentlich bewusst geworden, dass im Umgang mit Negern überall Gefahren lauern – nicht nur im Krankenhaus. Ganz wichtig ist es aber nun, nicht einfach davonzulaufen, wenn Sie des schwarzen Mannes ansichtig werden, sondern sich ihm mutig und völkerverständigend entgegenzustellen. Hier lernen Sie, wie – und wie besser nicht.