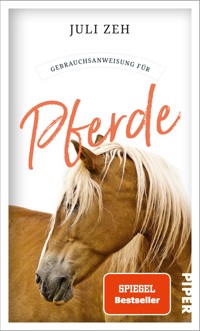

12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Das Problem sitzt im Sattel Pony Socke wurde misshandelt und hat jedes Vertrauen in den Menschen verloren. Für Sophie geht ein Traum in Erfüllung, als sie Socke in Pflege nehmen darf. Aber der Traum zerplatzt: Sophie muss erkennen, dass Socke und sie sich einfach nicht verstehen. Die andauernden Missverständnisse zwischen Pony und Mädchen führen zu gefährlichen Situationen. Und dann droht da noch die ultimative Katastrophe: Wenn Socke sich nicht bald reiten lässt, läuft er Gefahr, als vermeintliches Problempferd eingeschläfert zu werden … Sophie muss Pferdesprache lernen, und zwar schnell.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 173

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

DAS GLÜCK DER PFERDE

Für Sophie geht ein Traum in Erfüllung, als sie Pony Socke in Pflege nehmen darf. Aber der Traum zerplatzt: Socke wurde misshandelt und hat jedes Vertrauen in den Menschen verloren. Sophie muss erkennen, dass Socke und sie sich einfach nicht verstehen. Die wiederholten Missverständnisse zwischen Pony und Mädchen führen zu gefährlichen Situationen. Und dann droht da noch die ultimative Katastrophe: Wenn Socke sich nicht bald reiten lässt, läuft er Gefahr, als vermeintliches Problempferd abgeschrieben und weitergereicht zu werden. Um ihn zu retten, muss Sophie Pferdesprache lernen, und zwar schnell.

Die perfekte Kombination aus Pferdewissen und Pferdegeschichte von Bestsellerautorin und Pferdeexpertin Juli Zeh

Für Nelson und Ada,die beiden Ponyflüsterer

Sophie

Zwölf Jahre alt, pferdebegeistert seit ihrer Kindheit. Reitet im Schulbetrieb auf dem Michaelis-Hof. Wünscht sich nichts mehr als ein eigenes Pferd oder Pflegepony, für das sie jeden Tag sorgen kann. Auch wenn Sophie schon ziemlich sicher im Sattel sitzt, weiß sie eigentlich wenig über den Umgang mit Pferden. Wenn du ihrer Geschichte folgst, lernst du mit ihr gemeinsam, wie sich Pferd und Mensch besser verstehen!

Socke, eigentlich Sokrates

Fünf Jahre alt, Welsh-Pony-Mischling, etwa 135 cm groß. Dunkelbraun mit einem weißen Bein vorne rechts – daher der Spitzname. Socke gilt als PROBLEMPFERD (so gekennzeichnete BEGRIFFE findest du am Ende des Buchs erklärt). Obwohl noch jung, ist er schon durch einige Hände gegangen, weil niemand es geschafft hat, ihn einzureiten. Wünscht sich nichts mehr als ein Zuhause, in dem er sicher bleiben kann. Wenn du seiner Erzählung folgst, erfährst du, mit welchen Augen ein Pferd die Welt betrachtet!

1.

Hallo, mein Name ist Sophie! Ich bin zwölf Jahre alt und wohne in Spandau, einem Stadtteil am Rand von Berlin. Eigentlich bin ich ein ganz normales Mädchen. Ich gehe zur Schule, habe Freundinnen und mag Erdbeereis.

Allerdings habe ich einen Dachschaden. Sagen jedenfalls meine Eltern. Der Name des Dachschadens? »Pferde«! Ja, ich gebe es zu, ich bin pferdeverrückt. Scheint eine schwere Krankheit zu sein. Gott sei Dank nicht ansteckend, jedenfalls nicht in meiner Familie. Die stehen nämlich alle auf Fußball.

Ich finde es ja viel verrückter, Pferde nicht zu lieben. Ich meine, Pferde sind die tollsten Tiere der Welt! Sie dienen dem Menschen seit Tausenden von Jahren, und ohne Pferde hätten wir uns als Zivilisation überhaupt nicht weiterentwickelt.

Solche Sätze sage ich zu meinen Eltern, wenn es mal wieder Streit gibt. Papa wünscht sich, dass ich Fußball spiele. Er ist Trainer der F- und D-Jugend bei den Spandau-Kickers und verbringt seine ganze Freizeit im Verein. Mama ist eine richtige Fußball-Mutter. Ihre Muffins sind legendär, sie weiß, wo es die günstigsten Stollenschuhe gibt, und in ihrer Handtasche befinden sich immer Heftpflaster, Extra-Socken und Ersatz-Schienbeinschoner. Mein kleiner Bruder Sabbel, der eigentlich Sebastian heißt, trainiert drei Mal pro Woche. An den Wochenenden finden dann meistens noch Turniere statt, zu denen die ganze Familie fährt. Besser gesagt, alle außer mir. Seit ich mich allein mit dem Fahrrad durch die Stadt bewegen darf, fahre ich nämlich lieber in den Stall.

Papa versteht nicht, warum man am Wochenende lieber schmutzige Boxen ausmistet, als auf dem herrlich grünen Rasen eines Fußballplatzes zu stehen.

Ich verstehe nicht, warum ich mich mit anderen schwitzenden Kindern um einen Ball kloppen soll, wenn ich stattdessen die herrlich weiche Nase eines Pferds streicheln kann.

»Fußball ist Teamgeist«, sagt Papa immer. »Und wer Teamgeist hat, kann im Leben alles erreichen.«

Reiten ist für ihn kein richtiger Sport. Mehr ein Hobby für aufgeregte Mädchen. Und außerdem GEFÄHRLICH. Als ob man sich beim Fußball nicht verletzen könnte.

Außerdem ist Reiten natürlich ziemlich teuer. Fünf Reitstunden auf dem Michaelis-Hof kosten so viel wie Sabbels kompletter Jahresbeitrag bei den Kickers. Weshalb ich nur einmal pro Woche reiten darf, im Schulbetrieb bei Frau Hess. Das mache ich, seit ich acht bin. Aber auch an den Tagen ohne Reitstunde fahre ich nachmittags gern in den Stall. Ich sitze auf der Tribüne und schaue den anderen Kindern bei der Reitstunde zu. Oder fege die Stallgasse und helfe beim Ausmisten. Manchmal darf ich ein Privatpferd im Schritt trocken reiten. Das ist für mich dann die Sensation des Tages.

Wenn ich aus dem Stall nach Hause komme, kreischt Sabbel: »Geh weg, du stinkst!« Das macht er, um mich zu ärgern. Mama ermahnt ihn deswegen, bittet mich dann aber doch, meine Klamotten schon im Flur auszuziehen und sofort in die Waschküche zu bringen.

Die haben alle keine Ahnung. Wer noch nie den warmen, würzigen Duft eines Pferds eingeatmet hat, weiß überhaupt nicht, was echtes Glück ist. Wie kann man diese hübschen Tiere nicht lieben? Die pelzigen Ohren, die sanften Augen! Und wie muss es sich erst anfühlen, mit dem Lieblingspony über ein abgeerntetes Feld zu galoppieren … Reiten ist eine Dauerkarte fürs Paradies.

Kennt ihr das Gefühl, sich etwas so sehr zu wünschen, dass es manchmal richtig wehtut? Auf diese Weise wünsche ich mir ein eigenes Pferd. Oder wenigstens ein Pflegepony. Ich will nicht nur einmal pro Woche im Sattel sitzen. Ich will mich richtig um ein Pferd kümmern, jeden Tag! Füttern, putzen, Hufe säubern, Schweif und Mähne waschen. Ausmisten. Sattel und Trense fetten. Ausreiten oder einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Ich würde mein Pferd so lieb haben und so gut pflegen – es wäre das glücklichste Pferd der Welt! Es würde schon durchs Fenster seiner Box wiehern, wenn ich mit dem Fahrrad auf den Hof rolle.

Meine Eltern sagen, das kann ich vergessen. Wir können uns kein Pferd leisten. Außerdem wäre das zu viel Verantwortung. Sie denken ernsthaft, dass ich das Interesse verlieren könnte, wenn ich älter werde. Das ist so ein Blödsinn. Niemals werde ich das Interesse an Pferden verlieren, das fühle ich genau!

Mama sagt: »Sophie, ein Pferd ist kein Spielzeug, sondern ein Lebewesen.«

Papa sagt: »Wenn du nicht ausgelastet bist, komm doch zu den Kickers! Ein taffes Mädchen wie du könnte es in der D-Jugend richtig weit bringen. Und du wärst Teil einer Mannschaft, stell dir mal vor!«

Sabbel sagt: »Außerdem ist Fußball doch echt viel cooler.«

Ich liebe meine Familie, aber manchmal sind die echt so was von bescheuert.

2.

Es ist dunkel. Hoch oben im Dach gibt es ein Fenster, aber das ist so schmutzig von Staub und Spinnweben, dass kaum Licht durchdringt.

Ich habe keine Ahnung, wie lang ich schon hier drin bin. Zwei Mal am Tag wirft man mir Heu in die Box. Es riecht schimmelig, aber ich esse es trotzdem. Andernfalls würde ich verhungern.

Warum haben sie mich eingesperrt? Das ist bestimmt eine Strafe. Ich fürchte, ich habe den Jungen verletzt. Es war keine Absicht. Ich war völlig außer mir und habe nicht einmal mitbekommen, wie er runtergefallen ist.

Das muss irgendwann letzte Woche gewesen sein. Sie holten mich von dem kleinen Sandplatz, wo ich mit den anderen Ponys gelebt habe. Eigentlich habe ich mich dort ganz wohlgefühlt. Solange keine Menschen in meine Nähe kamen.

Aber sie kamen immer wieder und wollten etwas von mir. Auch an diesem einen Tag. Sie zerrten mich vom Paddock und schnallten mir Riemen an den Kopf, die sie so festzogen, dass sie mir überall ins Gesicht schnitten. Wenn ich mich wehrte, rissen sie an den Zügeln, wobei der Metallstab in meinem Maul meine Zunge quetschte. Das tat furchtbar weh! Sie führten mich in die Reitbahn und kamen mit dem Ding, das ich »schwarzer Panther« nenne. Das ist ein großes, schweres Teil aus Leder, das sie den Pferden auf den Rücken schnallen. Dabei ist der Rücken doch unsere verwundbare Stelle! In der Vergangenheit versuchten jagende Raubkatzen, auf unsere Rücken zu springen. Obwohl das lange her ist, hat kein Pferd es vergessen. Wir vererben die Erinnerung. Schon wenn ich den schwarzen Panther sehe, bekomme ich Angst.

Aber das ist den Menschen egal. Sie werfen den schwarzen Panther auf mich drauf, ziehen den Gurt fest, und der Panther verbeißt sich in meinem Rücken. So machten sie es auch an diesem Tag.

Immer wenn ich Angst kriege, bewegen sich meine Beine. Dagegen kann ich nichts machen. Ich tanze einfach. Der Vater von dem Jungen schrie mich an: »Steh endlich still, du Verbrecher!« Von dem Geschrei bekam ich noch mehr Angst. Und je größer die Angst wurde, desto wilder bewegte sich mein Körper.

Meine Beine wirbelten herum, mein Schweif peitschte durch die Luft, der Kopf flog hoch und runter. Ich wollte nur noch rennen, weg von diesem Ort, so weit mich meine Hufe trugen. Rennen, bis man mich endlich in Ruhe ließ.

Aber sie hielten mich fest.

»Rauf mit dir!«, schrie der Vater den Jungen an. »Dieser Verbrecher muss endlich zur Vernunft gebracht werden.«

Ich glaube, der Junge wollte gar nicht. Ich glaube, der hatte fast genauso viel Angst wie ich. Trotzdem stieg er auf eine kleine Trittleiter und schwang sich auf mich drauf.

In meinem Kopf gingen die Lichter aus. Ein zweites Raubtier war auf meinen Rücken gesprungen! Ich stieg hoch, meine Hufe trommelten durch die Luft. Fast hätte ich den Vater getroffen. Er ließ die Zügel los, und jetzt konnte ich endlich rennen. Ich preschte los, immer an der Wand der Reitbahn entlang. Dabei buckelte ich, um den Feind auf meinem Rücken loszuwerden. Irgendwann fühlte ich mich leichter. Ich glaube, der Junge lag im Sand. Trotzdem rannte ich weiter. Wir Pferde fliehen, bis unsere Instinkte sagen, dass wir genug Abstand zwischen uns und die Bedrohung gebracht haben. Auch wenn es nur im Kreis herum geht.

Als ich nicht mehr konnte, fingen sie mich ein. Der Junge saß auf der Trittleiter und hielt sich das Bein. Der Vater schrie und schlug mich mit der Peitsche. Das spürte ich kaum noch. Ich war klitschnass vor Schweiß, ich zitterte am ganzen Körper, ich wusste gar nicht mehr, wo ich war.

Seitdem stehe ich in diesem dunklen Verschlag. Den Sandplatz und die anderen Ponys habe ich nicht mehr wiedergesehen. Wenn ein Mensch in die Nähe meiner Box kommt, lege ich die Ohren an, schlenkere mit dem Hals und drehe meinen Hintern zur Tür, als ob ich treten wollte. Menschen sind unberechenbar. Mal streicheln sie mich und geben mir leckere Sachen, und im nächsten Augenblick brüllen sie herum und tun mir weh. Man kann ihnen nicht trauen. Ihre Augen stehen dicht beieinander. Daran sieht man, dass sie Fleischfresser sind. Wenn sie mich anstarren, geht mir ihr Blick durch Mark und Bein. Dann weiß ich, dass gleich wieder etwas Schreckliches passiert.

Am schlimmsten ist die Einsamkeit. Sie legt sich wie ein stählerner Ring um meine Brust. Manchmal kann ich die anderen Ponys hören, wenn sie draußen an der Heuraufe schnauben oder wiehern. Ich will zu ihnen, sie sind doch meine Herde! Wir haben uns gegenseitig die Mähnen gekrault, zusammen gedöst und gemeinsam aus der großen Tonne getrunken. Wenn ich die anderen zu stark vermisse, fange ich an, gegen Wände und Tür zu treten. Dann rennt der Vater herbei und schreit mich an.

Es hat sowieso keinen Sinn. Ich bin eingesperrt, ich komme hier nicht raus. Alleinsein ist schlimmer als der Tod. Ja, es ist wahr, ich möchte am liebsten sterben.

3.

Heute ist etwas total Krasses passiert. Ich kann es noch gar nicht glauben. Es ist einfach nur – unfassbar.

Wir sitzen zusammen beim Abendessen, meine Eltern, Sabbel und ich. Plötzlich klingelt Papas Telefon. Eigentlich ist am Esstisch Handyverbot. Aber er sagt:

»Das ist Lucy. Ich gehe mal besser dran.«

Mit dem Telefon am Ohr verlässt er das Zimmer. Ich kenne Lucy. Ihr Sohn Patrick ist Stürmer in der D-Jugend. Wenn ich mitmuss zu einem Spiel, bin ich immer froh, mich mit ihr zu unterhalten. Sie ist Tierärztin und arbeitet beim Veterinäramt. Manchmal erlebt sie schreckliche Geschichten. Wie Tiere misshandelt werden. Auch auf Pferdehöfen. Lucys Aufgabe besteht darin, die Regeln des Tierschutzes durchzusetzen. Um den Tieren ein möglichst artgerechtes Leben zu verschaffen.

Als Papa zurückkommt, sieht er nachdenklich aus. Er legt seine Serviette zusammen, wie er es immer macht, wenn er etwas mit uns besprechen will. Instinktiv ziehe ich den Kopf ein und überlege, was ich in letzter Zeit alles verbrochen habe. Die Drei minus in Mathe. Die Sache mit den Wasserbomben auf der Schultoilette. Aber es geht ja um Lucy. Was kann da passiert sein?

Endlich beginnt Papa zu erzählen.

»Lucy war heute Morgen auf einem Pferdehof in der Gegend von Schwerin«, sagt Papa. »Ein anonymer Anrufer hatte Meldung beim Veterinäramt gemacht. Da stand ein Pony ganz allein in einem dunklen Verschlag. Der Besitzer meinte, das Tier sei sehr bösartig, deshalb hätten sie es eingesperrt.«

»Es gibt keine bösartigen Pferde«, brause ich auf. »Pferde folgen immer nur ihren Instinkten.«

»Das Gleiche hat Lucy auch gesagt.« Papa nickt mir zu. »Der Besitzer hat sich bereit erklärt, das Tier abzugeben. Er will den Verbrecher sowieso nie wiedersehen. Lucy hat sich entschieden, das Pony morgen abzuholen. Es ist wohl in desolatem Zustand und völlig verstört.«

»Was heißt desolat ?«, fragt Sabbel.

»Wo soll das Pony denn hin?«, frage ich.

»Was hat das mit uns zu tun?«, fragt Mama.

»Das Pony wird erst einmal auf den Michaelis-Hof gebracht«, sagt Papa. Dann seufzt er: »Lucy hat gefragt, ob Sophie sich in nächster Zeit ein bisschen darum kümmern könnte.«

Am Tisch tritt Stille ein. Mama und Papa sehen sich an. Gebannt beobachte ich ihr Mienenspiel. Papa zieht die Augenbrauen hoch, Mama die Mundwinkel herunter und die Schultern nach oben. Ich wage kaum zu atmen. Schließlich beginnt Mama, langsam zu nicken.

Ich springe so heftig auf, dass meine Knie an die Tischplatte stoßen. Ein Wasserglas fällt um, glücklicherweise leer. Meine Jubelschreie werden von Papa unterbrochen.

»Moment!«, ruft er.

Es gibt Bedingungen. Nicht gerade wenige. Ab jetzt nur noch Zweien in Mathe. Einen Nachmittag pro Woche Vereinsarbeit bei den Kickers. Damit ich nicht vergesse, dass es auf den Teamgeist ankommt. Und nett sein zu Sabbel. Die letzte Bedingung ist leider unerfüllbar, aber das muss ich ja nicht ausgerechnet jetzt thematisieren.

Vor allem: Die Abmachung gilt nur für kurze Zeit.

»Das Pony ist wohl nicht reitbar«, erklärt Papa. »Es duldet nicht mal einen Sattel auf seinem Rücken. Lucy hat keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Sie meint, du sollst dem Tier ein bisschen Vertrauen beibringen. Wenn das bis Weihnachten klappt, findet sie vielleicht einen neuen Besitzer. Wenn nicht …«

»Wenn nicht – was?«, frage ich.

Papa zögert. »Solche Problempferde landen wohl oft … in der Wurst.«

Sabbel kriegt einen Lachanfall und ruft immer wieder »In der Wurst!«, während mir Tränen in die Augen steigen. Ich verspreche alles, was Mama und Papa verlangen. Dann greift Papa zum Handy, um Lucy noch einmal anzurufen.

Jetzt sitze ich auf meinem Bett, und mir ist ein bisschen schwindelig. Ein Pflegepony! Ich habe gar nicht gefragt, wie es heißt. Wie groß, wie alt, welche Farbe. Stute oder Wallach, oder vielleicht sogar ein Hengst? Das ist mir alles egal. Ich liebe das Pony jetzt schon, egal, wie es aussieht. Zwei Wörter kreisen durch meinen Kopf: völlig verstört. Auf einmal wird mir mulmig zumute. Obwohl ich schon so lange reite, habe ich eigentlich wenig Ahnung von Pferden. Wahrscheinlich liegt es daran, dass im Schulbetrieb von Frau Hess alles sehr routiniert läuft. Die Schulpferde wissen, was sie zu tun haben. Wir Kinder lernen die täglichen Abläufe. Wie man ein Pferd von der Koppel holt und das Tor so schließt, dass die anderen nicht abhauen. Wie man es führt. Wie man putzt, sattelt und trenst. Im Unterricht gibt Frau Hess sich Mühe, uns den richtigen Reitersitz und die Hilfengebung beizubringen. In den letzten Sommerferien habe ich sogar die Prüfung zum Basispass Pferdekunde gemacht, wobei es nicht ums Reiten ging, sondern um das ganze Drumherum. Im Lehrgang haben wir einiges über Anatomie, Ernährung, Verhalten und die Unterbringung eines Pferds gelernt.

Aber wie fühlt ein Pferd eigentlich wirklich? Was braucht es, um glücklich zu sein? Wie verhält man sich, wenn es nicht mitarbeiten will? Was macht man, wenn es Angst hat?

Die Schulpferde zwicken manchmal, wenn sie schlechte Laune haben. Dann gebe ich ihnen einen Klaps auf die Nase. Aber unsere Schulpferde sind eben auch nicht »völlig verstört«.

Was, wenn ich mit meinem neuen Pflegepony nicht zurechtkomme?

Ich atme einmal tief durch. Es gibt keinen Grund, sich verrückt zu machen. Bis Weihnachten ist ewig Zeit. Vier Monate. Ich werde mir Mühe geben, oh ja, so viel Mühe! Ich werde mein Pflegepony dermaßen lieb haben, dass es gar nicht anders kann, als sich gut zu benehmen!

4.

Wir Pferde sind FLUCHTTIERE.

Was für ein simpler Satz. Und doch erklärt er so viel. Eigentlich fast alles, was wir Pferde tun. Seit ich eingesperrt bin, denke ich ständig darüber nach.

Man muss es sich wirklich mal vorstellen. Jeder von uns besteht aus mehreren Hundert Kilo Fleisch. Wir sind quasi wandelnde Frikadellen in einer Welt voller Fleischfresser! Kein Wunder, dass unsere Körper und Seelen aufs Überleben programmiert sind.

Überleben bedeutet: ständige Wachsamkeit und schnelle Flucht. Wir Pferde sind beinahe rund um die Uhr wach, um ja kein Anzeichen von Gefahr zu verpassen. Zum Schlafen legen wir uns nur hin, wenn wir uns absolut sicher fühlen, und auch dann meistens nur für zwanzig Minuten. Ansonsten dösen wir höchstens zwischendurch ein bisschen im Stehen.

Wir schließen uns in Herden zusammen, damit immer jemand Wache stehen kann. Zwanzig Augen sehen mehr als zwei! Zeigt sich irgendeine Bedrohung, geraten wir im Bruchteil einer Sekunde in den Alarmzustand und sind sofort fluchtbereit. Wenn der Herdenchef das Zeichen zum Abhauen gibt, donnern wir im gestreckten Galopp davon. Und halten erst an, wenn wir uns sicher fühlen.

Für ein Fluchttier gilt: Lieber hundert Mal zu oft weggerannt als einmal zu wenig. Deshalb können wir vor einem raschelnden Blatt oder einer Plastiktüte zu Tode erschrecken. Nicht, weil wir dumm oder widersetzlich sind. Sondern weil unsere Instinkte es uns befehlen.

Die schlimmsten Dinge für ein Fluchttier sind: von der Herde getrennt werden, eingesperrt oder festgebunden sein. Ich zum Beispiel halte das gar nicht aus! Andererseits habe ich schon Pferde gesehen, die ganz ruhig mit einem Menschen von der Herde weggehen. Die sich anbinden lassen, ohne zu zappeln. Die sogar freiwillig in einen PFERDEANHÄNGER einsteigen, also in eine enge, dunkle Kiste auf Rädern, aus der man nicht mehr herauskommt, egal, wie viel Angst man hat!

Das scheint mir unvorstellbar, und doch passiert es die ganze Zeit. Ich kann es mir nur so erklären: Diese Pferde haben eine ganz andere Beziehung zu ihren Menschen als ich. Sie vertrauen darauf, dass der Mensch für ihre Sicherheit sorgt. Dass er weiß, ob Gefahren drohen oder nicht und was im jeweiligen Moment das beste Verhalten ist. Einen solchen Menschen habe ich noch nie getroffen. Ich glaube auch nicht, dass das jemals passieren wird.

Als heute wieder Menschen an meine Box kommen, drücke ich mich gleich in den hintersten Winkel. Eine Frau ist dabei, die ich noch nie gesehen habe. Sie sieht eigentlich nett aus. Sie bewegt sich ruhig, starrt mir nicht ins Gesicht, und ihre Stimme ist angenehm. Sie versucht auch nicht, mich gleich einzufangen und festzuhalten. Vorsichtig kommt sie zu mir herein, streichelt mich ein bisschen, betastet meinen Körper.

Dann geht sie wieder raus und redet lange mit dem Vater. Ich höre, wie sich der Vater aufregt und wie die Frau ganz ruhig bleibt. Ruhig, aber bestimmt. Vielleicht ist sie ein Leittier. Irgendwann gibt der Vater nach und geht weg.

Die Frau kommt zurück zu mir, betritt meine Box und streichelt mich. Ich traue mich sogar, an ihrer Hand zu schnuppern. Aber dann sticht sie mir plötzlich etwas in den Hals! Ich reiße den Kopf hoch, will mich wehren, aber da wird mir mit einem Mal schwarz vor Augen.

Es ist immer wieder dasselbe. Man kann den Menschen nicht trauen, egal, wie nett sie tun.

Mir ist schwindlig, ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Aber ich kriege mit, dass sie mich aus der Box holen und in so einen rollenden Kasten führen. Trotz der Betäubung habe ich entsetzliche Angst. Mein Körper ist nass vor Schweiß. Aber ich bin zu schwach für jeden Widerstand. Sie schieben mich einfach in den Anhänger. Die Klappe schlägt zu, der Anhänger setzt sich in Bewegung.

5.

Als ich am nächsten Tag zum Michaelis-Hof radele, bin ich furchtbar aufgeregt. Vorhin habe ich noch kurz mit Lucy telefoniert.

»Für den Transport musste ich ihm eine Beruhigungsspritze geben«, hat sie erzählt. »Er wäre sonst niemals in den Anhänger gegangen. Der kleine Kerl will sich wirklich kaum anfassen lassen.«

Lucy hat mich noch einmal gebeten, ganz vorsichtig zu sein. Vor lauter Aufregung habe ich schon wieder vergessen, nach dem Namen des Ponys zu fragen. Immerhin weiß ich jetzt, dass es ein »Er« ist.

Weil ich gestern Abend nicht einschlafen konnte, habe ich noch lange in meinem Lieblingspferdebuch geblättert, das schon ganz zerlesen ist, aber niemals langweilig wird. Es steht jede Menge Pferdewissen darin. Zum Beispiel, dass die Geschichte von PFERD UND MENSCH schon vor etwa 5500