Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

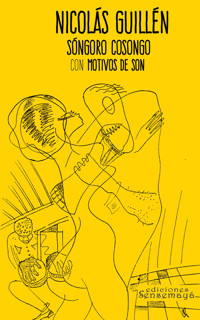

Motivos de son y Sóngoro cosongo son, sin duda, los poemas de Nicolás Guillén más conocidos universalmente. Han sido traducidos y/o editados decenas de veces y recogidos en innumerables antologías, compositores de diferentes países los han musicalizado, y muchos intérpretes y declamadores de las más diversas zonas geográficas los han tenido en su repertorio, críticos de distintas nacionalidades y culturas los han valorado, y varias universidades del mundo los incluyen en sus programas de estudio. Por eso no es sorprendente, aunque sí satisfactorio, que Sóngoro cosongo aparezca entre los cien mejores libros de la literatura universal, seleccionados por cincuenta especialistas del mundo de la cultura de España, a principios de 2018. Su principal virtud es que estos poemas se han quedado en la memoria y el sentir del pueblo cubano, que siempre los reconoce y se reconoce en ellos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 70

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel.93 494 97 20España.

Edición: Denia García Ronda

Ilustración de cubierta e interiores: Carlos Enríquez (1947)

Diseño de cubierta: Dailys González

Diseño interior y realización digital: Vani Pedraza García

Conversión a ebook: Idalmis Valdés Herrera

Primera edición impresa: 2018

Sobre la presente ediciónelectrónica:

© Herederos de Nicolás Guillén, 2022

©Ediciones Sensemayá, 2023

ISBN: 9789597242338

Ediciones Sensemayá

Fundación Nicolás Guillén

Calle 17 #351 esquina a H, El Vedado

La Habana, Cuba

www.fguillen.cult.cu

www.facebook.com/fnguillen

Sóngoro cosongo:confirmación y preludio

Aunque Motivos de son, que Nicolás Guillén publicara el 20 de abril de 1930 en Diario de la Marina,1 constituyó una verdadera explosión —a favor y en contra—en el ambiente intelectual cubano, la salida al año siguiente de Sóngoro cosongo confirmó varias de las expectativas que despertaron aquellos ocho pequeños poemas; entre ellas que no fueron el resultado de un encuentro fortuito de su autor con un tema singular y una estructura novedosa que no tendrían continuidad ni evolución, sino el anuncio de una poesía mayor en un futuro próximo.

No hay más que revisar, como ejemplo, las opiniones de Ramón Vasconcelos,2 para constatar cómo, hasta para intelectuales reconocidos, los sones de Motivos… participaban de un improductivo afán de popularidad y no señalaban un camino para la alta poesía:

Guillén, poeta de numen bien enfrenado […] no debe darle el brazo a la musa callejera, fácil, vulgar y descoyuntada […] Hay motivos para son, pero no hay motivo para tanto, ni para tan poco […] Él puede y debe ponerse en la avanzada […]; debe universalizar su verso y su idea, en vez de meterlos en el solar para que brinquen al son del bongó. Lo peor para el que empieza es enamorarse de la popularidad. El piropo pierde. No le preste atención Guillén y trabaje en firme y en serio.3

Alguien puede pensar que las opiniones de Vasconcelos sobre la «improductividad» de Motivos de son están en la base de los cambios que se expresan en Sóngoro cosongo, sobre todo, pero no solo, en relación con el léxico, tanto en cuanto a lo semántico como a lo morfológico, y en la evolución del son cubano como estructura poética; pero, como se aprecia en «Sones y soneros»4 —réplica al artículo del afamado periodista y político—, en el momento en que aparece la crítica ya el poeta estaba preparando ese nuevo libro donde, sin despreciar el valor del anterior, e incluyéndolo, afina lo logrado y aun lo conceptualiza. Así, entre otras cosas, dice:

[N]o creo necesario aclararle que los «poemas de son» constituirán una parte tan solo de mi obra. Una parte muy exigua. Doce poemas en un volumen que tendrá más de cincuenta. Pero yo quiero que figuren allí, porque sin ser el «son» igual al «blue» ni existir semejanza entre Cuba y el sur de los Estados Unidos, es a mi juicio una forma adecuada para lograr poemas vernáculos, acaso porque esa es también actualmente nuestra música más representativa.

No obstante, esa parte «muy exigua» del libro en preparación —y de toda la poesía guilleneana— fue el germen de la revolución poética que engendraba Guillén, uno de cuyos elementos más trascendentes fue, precisamente, la selección del son como estructura poemática, lo que atañe no solo al campo de la poesía, sino que, simbólicamente, significó un factor básico para la interpretación de la identidad transculturada de Cuba. El son, como ha dicho Fernando Ortiz, es un «engendro mestizo, es decir, música mulata». Su apropiación por Guillén es, por tanto, como acertadamente ha señalado Nancy Morejón,5 no solo una «conquista formal», sino, en tanto símbolo, una conquista socio-étnica que representaba, en lo musical, esa identidad, al tener en su génesis tanto de Europa como de África, y que Guillén lleva, con el mismo carácter, a la poesía escrita.

Ese son poético o, como se decía en la época, ese poema-son, tendrá, en efecto, continuidad en Sóngoro cosongo, pero ya con importantes variaciones: mayor estilización de sus temas, utilización de estructuras del romance español y, sobre todo, total renuncia a las distorsiones morfológicas que caracterizan a los sones de Motivos… con lo que reafirma la guillenización de la parte letrística de los sones musicales.6

Por otra parte, como he dicho en otras oportunidades,7 en su primer poemario se puede deducir la intención autoral de denuncia social —en especial de la situación económica y cultural del negro— y de reivindicación de un sector popular tradicionalmente marginado, pero para ello se precisa de una determinada actitud receptiva, ya que ese propósito no es explícito; funciona más bien como subtexto de la presentación de escenas cotidianas, coloristas, simpáticas, satíricas, cuyo espacio es el solar habanero y cuyos personajes se ubican en los márgenes del canon conductual hegemónico. Al contrario, en Sóngoro cosongo, la intencionalidad del autor está clara. Se trata, en este caso, del inicio de su proyecto poético por la identidad étnica y cultural cubanas con énfasis en su carácter mestizo, propósito en que, visto en retrospectiva, Motivos de son sería un primer momento —necesario— a partir del tratamiento de una de sus partes constitutivas, justo la más negada tradicionalmente. La idea del mestizaje, que en Motivos de son se adivina por la forma composicional elegida, se hace entonces verdadero centro ideoestético, explícito desde el sub-título (Poemas mulatos) y desde el prólogo que escribiera el propio Guillén, quien explicaba: «Diré, finalmente, que estos son unos versos mulatos. Participan acaso de los mismos elementos que entran en la composición étnica de Cuba, donde todos somos un poco nísperos».8

Ese propósito explícito no niega lo propuesto en Motivos…, puesto que se proyecta, como él, desde la perspectiva negra, base y origen de su cruzada, iniciada aun antes de ese poemario,9 por el reconocimiento del papel del sector negro en la identidad y la cultura nacionales y la definición de su aporte a ellas. En el citado «Prólogo» esto se expresa claramente:

Una poesía criolla entre nosotros no lo será de un modo cabal con olvido del negro. El negro —a mi juicio— aporta esencias muy firmes a nuestro coctel. Y las dos razas que en la isla salen a flor de agua, distantes en lo que se ve, se tienden un garfio submarino como esos puentes hondos que unen en secreto dos continentes.10

Pero también está clara su intención de llevar a la conciencia de los cubanos —blancos, negros o mulatos— una realidad palpable, pero no siempre reconocida: el mestizaje étnico y cultural de nuestro país; porque no se trata, y así lo reconoció el poeta, solo de la mezcla genética, sino de una verdadera transculturación, según el concepto orticiano, para lo que ofrece un término que resume, más allá del color de la piel al que aparentemente se refiere, la esencia mestiza de la Isla, al tiempo que expresa su confianza en que alguna vez será considerada por todos: «Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo. Y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día se dirá: color cubano».11