11,99 €

Mehr erfahren.

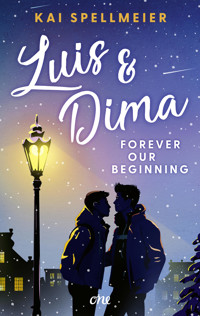

- Herausgeber: Lago

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Bridgerton« ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Doch wie sieht es mit der queeren Community in Zeiten des Regency aus? Bookstagrammer Kai Spellmeier bespielt in seinem Debüt das beliebte Setting mit Bällen, Affären und Intrigen und verbindet es mit den Schwierigkeiten, mit denen Minderheiten in der damaligen Gesellschaft konfrontiert waren. Edward Arden liebt nicht nur Männer, sondern lässt sich von ihnen auch großzügig für ein paar sinnliche Stunden bezahlen – und schwebt damit im London des 19. Jahrhunderts in ständiger Gefahr. Als Lord Frederick Francis Melville ihn dann auch noch verdächtigt, wertvolle Juwelen gestohlen zu haben, spitzt sich die Situation zu. Doch die beiden stellen schnell fest, dass sie sich gegenseitig behilflich sein können. Edwards queeres Leben mit Affären, Freiern und bunten Partys fasziniert Freddy, doch obwohl der junge Adelige Gefühle für Edward entwickelt, ist sein Lebensweg fest vorbestimmt: Verlobung, Hochzeit, Kinder. Die gesellschaftlichen Grenzen des 19. Jahrhunderts machen den Liebenden zu schaffen und bedrohen sogar ihr Leben. Wird ihre Liebe überdauern oder an der Realität zerbrechen? Ein Blick hinter die Kulissen des queeren, adeligen Londons des 19. Jahrhunderts mit einem elektrisierenden Plot, der Leser*innen bis zum Schluss mitfiebern lässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Kai Spellmeier

Sonnen königPechrabe

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Originalausgabe

1. Auflage 2022

© 2022 by LAGO Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Textauszüge aus:

Charles Clutton, Ein trübseliges Klagelied auf die gottlosen Männer, General Reference Collection 1889.d.3.(196.).

Lord Byron, An Thyrza aus Lord Byron’s Werke. Übersetzt von Otto Gildemeister. In sechs Bänden. Reimer 1865.

Redaktion: Jil Aimée Bayer

Umschlaggestaltung: Manuela Amode

Umschlagabbildung: Shutterstock.com/Hzpriezz, Olga_C

Layout und Satz: inpunkt[w]o, Haiger | www.inpunktwo.de

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-95761-214-4

ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-311-9

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-312-6

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.lago-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Für Nele

Ein Wort der Warnung, bevor Sie weiterblättern:

Die Schreckensherrschaft von Henry VIII. mag längst Vergangenheit sein, aber der Stand der Dinge verbleibt weiterhin mittelalterlich. Meine Geschichte, wenn auch eine über die Liebe, kann nicht erzählt werden, indem die hässlichen Wahrheiten dieser Zeit unter den Teppich gekehrt werden. Schilderungen und Diskussionen von körperlicher und sexueller Gewalt, Folter, Suizid und Beschimpfungen sind unwiderruflich mit meinem Leben verwoben und auch die Grauen der britischen Kolonialherrschaft sind nicht wegzudenken. Ich werde Ihr Vertrauen nicht missbrauchen, indem ich Ihnen fahle Lügen auftische. Bitte achten Sie genauso auf Ihr Wohlbefinden wie auf das eines jeden Menschen, der Ihnen am Herzen liegt.

In ewiger Treue

E. A.

»Welch Freude kann die Sünde sein, dass wir ihr stetig folgen […]«

Charles Clutton, 1824

»Wo wir verstohlen Blicke tauschten,

Das Lächeln, das nur ich verstand,

Das Flüstern, dem die Herzen lauschten,

Den Druck, den bebenden, der Hand […]«

Lord Byron, 1811

Inhalt

LINCOLNSHIRE, ENGLAND, 1810

LONDON, ENGLAND, 1816: Ein gar hübsches Nadelkissen

Von Rang und Namen

Stolperfallen

Die Seele eines Waschweibs

Das Regelwerk des Überlebens

Geduldsprobe

Ausweichmanöver

Gezinkte Karten

Die Göttin und die Pest

Enthüllung

Verhandlungen

Hosen und Petticoats

Waffenstillstand

Gut gehängt, schlecht verheiratet

Wenn Götter speisen

Teufelsaustreibung

Einige werden groß geboren …

Eine lachhafte Behauptung

Erwachen

Schwesterlicher Rat

Rum, Kaffee, Indigo

Apollos Gastfreundschaft

Himmelskörper

Luftschloss

Die Rückkehr der Ordnung

Pranger und Pein

Trauerfeier

Schuldbekenntnis

Aufgeflogen

Stolpern und fallen

Nichts als ein Spaß

In der Dämmerung

Ein Jahr später

Nachwort

Danke

Das Team hinter dem Buch:

LINCOLNSHIRE, ENGLAND, 1810

Der Pfarrer fiel und starb. Thomas traute sich nicht, die Augen von der unordentlichen Masse abzuwenden, die leblos im Hausflur lag. Fast glaubte er, dass der Tote sich in einem Moment der Unaufmerksamkeit aufrichten und mit haltloser Rage erneut auf ihn zu stürzen würde. Starr schaute er auf die farblosen Zehen, die ihm in der erschreckenden Stille des Hauses unendlich makaber vorkamen.

Es war das erste Mal, dass Thomas einen Menschen sterben sah, aber bereits das zweite Mal, dass der Tod sein Leben am Schopf packte und schüttelte, bis nichts mehr war wie zuvor. Thomas war vier, als sein Vater sich ins Jenseits trank, sechs, als er zum Stiefsohn gemacht wurde, vierzehn, als er seinen Stiefonkel von einer Treppe schubste und ihm das Genick brach. Wäre sein Vater noch am Leben, würde Thomas nun nicht im Pfarrhaus sitzen, zusammengepfercht und atemlos, während er dabei zusah, wie die Wärme aus dem Körper des Toten wich. Zu Eis erstarrt, kauerte er auf dem Treppenvorsprung und wagte es nicht, auch nur zu atmen.

Der Pfarrer regte sich nicht. Die Zehen verharrten in ihrer Position. Der Kopf war in einem unnatürlichen Winkel gegen die Wand gepresst, und die übrigen Glieder schienen merkwürdig knochenlos. Ein Finger, absurd gekrümmt, stieß an das Holz der Vordertür.

Eine Welle der Erleichterung brach über Thomas herein, dicht gefolgt von einer zweiten Welle, die ihn in solche Panik versetzte, dass ihm der Mageninhalt die Kehle hochschoss. Er schlug die Hände vor den Mund und zwang sich, die saure, klumpige Masse wieder hinunterzuwürgen. Er konnte sich nicht auf einen toten Pfarrer übergeben.

Kaum hatte Thomas die Säure wieder die Kehle hinabgezwungen, da gab die Vordertür ein unheilvolles Knarzen von sich. Übelkeit schüttelte ihn, während er beobachtete, wie der Riegel sich hob und Licht durch den stetig wachsenden Schlitz fiel. Das Holz schabte gegen den gekrümmten Finger, schob die Hand mit einem qualvollen Schleifgeräusch über den Boden, bis die Tür in das Fleisch des Toten stieß und zum Stehen kam. Eine Gestalt presste sich durch den Spalt und erstarrte, als sie den Pfarrer erblickte.

Blut dröhnte in Thomas’ Ohren. Sein Magen rebellierte, doch er war zur Regungslosigkeit verdammt, während ein Paar himmelblauer Augen über den Körper am Fuß der Treppe glitt, die aufgedunsenen Füße und nackten Zehen streifte, von Stufe zu Stufe sprang, den Treppenabsatz erreichte und auf Thomas zu ruhen kam.

Der Blick gab ihm den letzten Rest.

Thomas spie.

LONDON, ENGLAND, 1816

Ein gar hübsches Nadelkissen

König George III. würdigte Edward keines Blickes. Stur sah der alte König an ihm vorbei. Die Jahre hatten seinen Zügen keinen Gefallen getan. Sie wirkten verwaschen, ähnlich einem Gemälde, das erbarmungslos in direktem Sonnenlicht gebadet und schon vor langer Zeit seine prächtigen Farben verloren hatte. Die hohe Stirn verfloss nahtlos mit der Nase, stolz nach oben gereckt. Sie tat jedoch nichts daran, das fliehende Kinn zu kaschieren. Doch waren es die Augen, die Edward von des Königs Wahnsinn überzeugten. In Schatten gehüllt, ruhten sie tief in ihren Höhlen, praktisch blind und voller Gram. Gedankenverloren fuhr Edward mit dem Finger über den Schilling in seiner Hand.

»Samuel, versprich mir eines«, begann er, »sollte die Zeit ähnlich grausam mit meinem Abbild umgehen, stecke den Künstlern ein ordentliches Trinkgeld zu. Ich möchte vermeiden, dass die Nachwelt mich als Trauerspiel in Erinnerung behält.«

Edward schnippte die Münze in seinen Fingern, und an des Königs Stelle traten bronzene Lettern, gerahmt von einem Kranz aus Eichenlaub.

»Wer sagt, dass dein Abbild überhaupt verewigt wird? In deinen Adern fließt weder blaues Blut, noch wiegen deine Taschen sonderlich schwer. Es besteht also kein Anlass, sich um ein wenig schmeichelhaftes Porträt zu sorgen.«

Samuel kauerte vornübergebeugt am Ende einer schweren Tafel, die fast die gesamte Länge des Raumes einnahm. Die mit unzähligen Narben versehene Holzplatte war kaum sichtbar unter den Massen an Seide und Spitze, Faden und Fingerhüten, welche Samuels Tage und Nächte gleichsam füllten.

Wie er bei all dem Chaos nicht den Kopf verlor, war Edward ein Rätsel, doch er sah keinen Grund, seine Arbeitsweise infrage zu stellen. Das Ergebnis war immer mehr als zufriedenstellend.

Stetig führte Samuel Nadel und Faden durch den Stoff – die Bewegung zielgerichtet, doch ohne Hast, gleich eines Flusses, der nicht anders wusste, als immerfort seinem Lauf zu folgen.

Eine einzige Kerze spendete ihm Licht, und mit jedem Stich erglomm die Nadel für einen flüchtigen Augenblick in den Flammen. Samuels Antlitz blieb verborgen hinter einem Vorhang aus Strähnen, die ihm sanft in die Stirn fielen. Edward warf ihm einen empörten Blick zu.

»Wenn mich das beruhigen soll, so haben deine Worte ihr Ziel verfehlt. Wer braucht schon Feinde, wenn man Freunde hat, die dich stets an deine Nichtigkeit erinnern?«

Gekränkt glitt er die Rückenlehne des Sofas hinab, bis er ganz in den abgenutzten Kissen versank.

»Edward«, sprach Samuel und sah resigniert von seiner Tätigkeit auf. »Zeit wird dich nicht entstellen können, und das weißt du sehr wohl. Ich sehe keinen Grund, dir noch mehr Honig ums Maul zu schmieren. Für diesen Zweck hast du einen Spiegel und einen endlosen Strom an Verehrern.« Samuels Aufmerksamkeit glitt von Edwards Schmollmund zu der Münze in seiner Hand. »Noch dazu gebührt seiner Majestät etwas mehr Mitleid. Keine Seele hat es verdient, besinnungslos und von allen Geistern verlassen vor sich hinzusiechen.«

»Mitleid?«

Edward schnaubte und warf die Münze in einem eleganten Bogen in die Luft, worauf sie lautlos wieder in seiner Handfläche landete.

»Wer mehr Paläste besitzt als ich Zehen, der braucht mein Mitleid nicht.«

Samuel seufzte.

»Lässt du mich deinen Frack nun säumen oder möchtest du ganz ohne aus dem Haus treten?«

Er neigte den Kopf und sah Edward mit der zerrinnenden Geduld eines müden Vaters an, dabei waren sie etwa im gleichen Mannesalter. Genau konnte Edward es nicht sagen, und er hatte die leise Vermutung, dass Samuel ähnlich wenig über seine exakten Geburtsumstände wusste wie er selbst. Wenn man Samuels Worten Glauben schenken konnte, so hatte sein Leben in dem Moment begonnen, als er zum ersten Mal einen Besen in die Hand gedrückt bekam und sein neuer Lehrmeister ihm gebot, den Hof vor dem Laden zu fegen. Jenen Lehrmeister hatte Edward nie kennengelernt. Er war verstoben, bevor Edward in das Dachzimmer über der Damenschneiderei gezogen war.

»Schon gut, ich bin still wie ein Henker am Schafott.«

Die Zweifel standen Samuel ins Gesicht geschrieben. Edward presste die Lippen aufeinander, bekreuzigte sich und kniff fest die Augen zusammen.

Ein weiterer Seufzer und das leise Rascheln von Stoff bedeuteten Edward, dass Samuel seine Arbeit wieder aufgenommen hatte.

Edward öffnete die Augen und starrte an die niedrige Decke, welche im Kerzenlicht ein seltsam lebhaftes Bild annahm. Für eine Minute war Edwards Aufmerksamkeit gebannt von der wabernden Dunkelheit, dann hatte er sich auch an ihr sattgesehen und ließ den Blick zu dem Fenster über dem Sofa gleiten. Wer sich sittlich auf dem Möbelstück positionierte, dem gebührte die Aussicht auf eine breite Gasse, gesäumt von dicht aneinandergereihten Geschäften, deren Türen um diese Zeit fest verschlossen waren. Eine einsame Straßenlaterne am Ende der Gasse tauchte die Gebäude in ein schwaches Licht, sodass die Schriftzüge über den Geschäften sich nur äußerst scharfen Augen zu erkennen gaben. Tagsüber säumten Händler und Kauftüchtige die Wege, doch auch nachts kehrte nie gänzlich Ruhe ein. Eine Stadt von der Größe und Fülle Londons litt an immerwährender Schlaflosigkeit.

Edward rekelte sich auf dem Sofa, Beine über die Lehne gefaltet, ein Schuh baumelte gefährlich an einem der weiß-bestrumpften Füße. Aus diesem Winkel erkannte er nur die hohen Dächer der anderen Straßenseite und einen Schornstein, der träge Rauchschwaden in den Londoner Nachthimmel schleuste. Ein leises, doch eindeutiges Kratzen ließ Edward aufhorchen. Er schlüpfte in den Schuh, setzte sich auf und ging auf leisen Sohlen, um Samuel ja nicht zu belästigen, zum anderen Ende des Raumes. Eine schmale Treppe führte hinab in den Ladenbereich, doch Edward betrachtete die Tür daneben mit scharfem Blick und gespitzten Ohren. Wenige Sekunden später vernahm er das Kratzen erneut.

»Samuel …«, setzte Edward zögernd an.

»Nein.«

»Aber …«

»Die Leute schmücken sich gern mit Pfauenfedern und Hermelinfell, doch Katzenhaar wäre mir neu. Außerdem zerstört die Katze meine Stoffe. Sie bleibt, wo sie ist.«

»Ist ein Kater«, grummelte Edward, doch er entfernte sich brav von der Tür.

Sir Pembroke war ein Streuner mit schmuddelig-schwarzem Fell und treuen Augen. Eines Tages war er vom Dach nebenan in Edwards Zimmer gehüpft, hatte sich ein Stück Käse stibitzt und danach prompt ein Nickerchen auf der Fensterbank gemacht. Seitdem gehörte er zum Inventar, auch wenn Samuel ihn strikt ins Dachgeschoss verbannte. Edward hätte den Kater gerne in die Stube gelassen, doch Samuel hatte recht. Ein Damenschneider und ein Stubentiger vertrugen sich nicht. Mit hängenden Schultern schlurfte Edward zum Sofa zurück, nur um mit dem Gesicht voran draufzufallen.

»Langeweile steht dir nicht«, sagte Samuel. »Sie macht dich vollkommen unerträglich.«

»Da liegst du ganz und gar falsch«, erwiderte Edward entschieden. »Sie steht mir ausgezeichnet. Es ist eine wahre Kunst, im Angesicht schockierendster Tatsachen vollkommen desinteressiert auszusehen.«

Samuel widmete sich noch immer seiner Nadel, doch ein sanftes Lächeln umspielte seine Mundwinkel.

»Das ist wohl wahr, aber ich möchte behaupten, dass es nicht weniger anspruchsvoll ist, im Angesicht gähnender Tristesse wahre Aufmerksamkeit zu beweisen.«

Edward schnalzte mit der Zunge.

»Zum Glück habe ich beides längst gemeistert, sonst wäre ich arm wie eine Kirchenmaus. Versuch du einmal, mehrere Nächte mit einem angehenden Barrister zu verbringen, der das englische Eherecht für eine anregende Abendunterhaltung hält.«

»Lieber nicht«, antwortete Samuel tonlos. »Aber wo wir schon dabei sind: Was trägt der Mann von fragwürdiger Gesinnung und hohem Rang heutzutage?«

Edward konnte sich ein schmutziges Grinsen nicht verkneifen. »Wer hätte gedacht, dass du so unanständig bist?«

Edward konnte nicht behaupten, dass Samuel jemals in seiner Anwesenheit über Freundschaft hinausgehende, tiefe Gefühle für eine andere Person eingestanden hätte. Oder auch nicht so tiefgehende Gefühle der eher triebgesteuerten Art. Er behandelte all seine Mitmenschen mit gebührendem Respekt und beneidenswerter Geduld, selbst wenn diese in Edwards Augen nichts dergleichen verdienten. Falls hinter der streng gebundenen Krawatte, dem eng anliegenden Frack und der höflichen Fassade leidenschaftliche Emotionen tobten, so wusste Samuel diese gut zu verstecken. Im Gegenzug hatte Edward schon oft beobachtet, wie Samuels Kundinnen – und selbst seine Näherinnen – sich in seinem Anblick verloren. Vor allem Emmeline. Edward nahm es ihr nicht übel, denn Samuel – mit seiner ruhigen Natur, den geraden, schmalen Schultern und den sanft geschwungenen Brauen – hatte etwas Elfenhaftes an sich. Sein Äußeres faszinierend und sein Auftreten distanziert, so weckte er, meist ungewollt, das Interesse der Leute um sich herum. Erst nach Ladenschluss, wenn er sich in den privaten Bereich des Hauses zurückzog, ließ er sich den Zoll anmerken, den es forderte, ständig auf der Hut zu sein. Die Furcht, die eigene Existenz vernichtet zu sehen, weil man nicht in die engstirnige Vorstellung eines »richtigen Mannes« passte, nagte auch unablässig an Edward, selbst wenn sich ihre Gründe im Kern unterschieden.

»Nichts daran ist unanständig«, behauptete Samuel. »Meine Laufkundschaft besteht nun mal ausschließlich aus feinen Damen, und auch wenn ihre Ehemänner mich entlohnen, so glänzen sie meist durch ihre Abwesenheit. Der einzige Mann, der regelmäßig bei mir ein und aus geht, bist du.«

»Ich wiederhole: unanständig.«

»Ich geb’s auf. Je schneller ich hier fertig bin, umso früher bin ich dich los.«

»Also gut«, sagte Edward und erhob sich erneut vom Sofa, nur um sich zwei Schritte später rittlings auf einen Stuhl gegenüber von Samuel fallen zu lassen. »Als ich den Möchtegern-Barrister zuletzt traf, begrüßte er mich in Zylinder und Stiefeln, senffarbenen Kniehosen und einem doppelreihigen Frack über einem Hemd aus weißem Leinen. Nicht sonderlich spannend, wenn du mich fragst, aber nachdem er sich allem außer den Stiefeln und dem Zylinder entledigt hatte, wurde es schließlich doch noch ganz amüsant.«

Samuel hielt mitten in der Bewegung inne und wies zur Treppe.

»Wieso siehst du nicht nach, was Sally treibt? Sicherlich hört sie sich deine Eskapaden lieber an als ich.«

»Das steht außer Frage, nur bin ich ein Gentleman und die Dame kleidet sich gerade an. Ich kann ihr schlecht dabei helfen. Petticoats sind mehr dein Metier als meines.«

Samuel sah ihn über die flackernde Kerze hinweg an.

»Ihr zwei seid schon ein Dutzend Mal betrunken in dasselbe Bett gefallen und hattet dabei selten alle Kleidungsstücke beisammen. Ich glaube, sie würde es überleben, wenn du ihr dabei zusiehst, wie sie sich die Haare hochstecken lässt.«

Edward griff nach einem Knäuel aus Garn, doch Samuel war schneller. Er ließ es mit einer flinken Bewegung in seiner Manteltasche verschwinden, jedoch nicht, ohne Edward eine stille Warnung zu senden.

»Ganz richtig«, sagte Edward und ignorierte dabei die Warnung beflissen. »Doch war das nach einem Ball und mehr Gläsern Punsch, als ein Zirkus Flöhe hat. Momentan befinden wir uns vor dem Ball, und tragischerweise bin ich stocknüchtern. Die Dame muss also ohne mich klarkommen.«

Er schnappte sich ein schmales Band rosafarbener Spitze und sprang auf, bevor Samuel es ihm entreißen konnte. Der Mann hatte eine Nadel in der Hand und sah aus, als würde er jeden Moment auf Edward losgehen. Edward traf die weise Entscheidung und ließ ihn allein am Tisch zurück, während er sich im Spiegel das Band um den Kopf legte und es auf der Stirn mit einer Schleife versah – mit einem nicht unansehnlichen Ergebnis, wie er fand.

Er war kurz davor, Samuels Meinung zu seinem neuen Kopfschmuck einzuholen, als er Schritte auf der Treppe vernahm und eine schmale Gestalt aus dem Boden hervorwuchs. Eine junge Frau mit goldbraunem Teint und aufgeweckten Augen stand wenige Sekunden später vor ihm. Ihr schwarzes Haar war unter einer Haube zurückgebunden, aus der sich nach stundenlanger Arbeit einige Locken gelöst hatten. Ihre Hände hatte sie vor ihrer Schürze gefaltet. Als sie Edward sah, legte sich ein belustigter Zug um ihre Lippen und im Gegenzug schenkte er ihr ein Grinsen.

»Mister Hamilton, Mister Arden«, sprach sie mit einem flotten Knicks.

»Emmeline!«, rief Edward voller Freude aus. »Ihr Anblick ist mir die reinste Freude. Wenn ich noch eine weitere Minute allein mit diesem Griesgram hätte verbringen müssen, so wäre ich als lebendes Nadelkissen geendet.«

Emmelines Grübchen vertieften sich.

»Ein gar hübsches Nadelkissen, wie ich finde. Rosa steht Ihnen ausgezeichnet.«

Edward warf theatralisch den Kopf zur Seite, sodass das Band durch die Luft tänzelte.

»Vielen Dank. An Ihnen ist, wie ich sehe, eine Handelsfrau verloren gegangen. Mister Hamilton sollte Ihnen eine Gehaltserhöhung geben.« Er wandte sich zu Samuel um, der Edward mit einem zweifelnden Blick bedachte. »Hast du gehört, Samuel? Emmeline verdient eine Gehaltserhöhung.«

Samuel erhob sich von seinem Stuhl, was nicht viel Unterschied machte, da selbst Emmeline ihn ein wenig überragte. Mit einem eleganten Ruck seines Arms trennte er den überstehenden Faden vom Frack.

»Wenn meine lieben Freunde mich für die Ausbesserungen, die ich regelmäßig an ihrer Kleidung vornehme, angemessen entlohnen würden, wäre das gar kein Problem.«

Er lief die Länge des Tisches entlang, warf Edward mit mehr Wucht als nötig den Frack an die Brust.

»Sollten sie mich jedoch weiterhin schamlos ausbeuten, so haben bald weder Emmeline noch ich eine Anstellung.«

»Der Herr beliebt zu scherzen«, sagte Edward und schluckte das Schuldgefühl so schnell hinunter, wie es aufgekommen war.

Er zahlte Miete für das Zimmer unter dem Dach, und nicht wenig. Noch dazu teilte er regelmäßig Wein und Speis mit Samuel, vor allem immer dann, wenn dieser bis spätnachts arbeitete und wie immer vergaß, etwas zu essen.

Aber es hatte auch seine Vorteile, die Freundschaft eines gelernten Schneiders zu teilen, und als Mann von Stil und Verstand durfte man diese nicht ausschlagen. Mal ganz davon abgesehen, dass Edward wiederholt Versuche gestartet hatte, Samuel für seine Zeit zu bezahlen, doch mehr als die Materialkosten ließ dieser sich nicht vergüten.

Emmeline war in der Hinsicht nicht so stur wie ihr Vorgesetzter. Wenn Sally sie für ihre Dienste beanspruchte, wie es an diesem Abend der Fall war, dann ließ sie sich auch dementsprechend bezahlen. Edward hingegen war dazu verdammt, hin und wieder ein paar Münzen in Samuels Atelier zu verlieren, nur um ihm Tage später, wenn dieser die Münzen unter einem Haufen Baumwolltüchern fand, vorzuheucheln, er habe keinen blassen Schimmer, wo die jetzt schon wieder herkamen.

»Was kann ich für Sie tun, Emmeline?«, fragte Samuel nun und faltete seine Hände ebenfalls vor sich. Edward hatte schon häufig beobachtet, wie die zwei äußerst förmlich miteinander umsprangen. Als hätten sie etwas zu verheimlichen. »Verlangt Miss Savage nach meinen Diensten?«

Emmelines Grübchen verschwanden und sie knickste erneut.

»Nein, Mister Hamilton.«

Edward sah, dass sie Samuel nicht ins Gesicht, sondern etwa in Richtung seines Ohrläppchens schaute.

»Sie lässt mich ausrichten, dass sie die Herren in der Anprobe erwartet. Sie sagt, sie sei ausgehbereit.«

»Gott sei Dank!«, rief Samuel. »Edward, nimm deine Sachen und geh. Je schneller du mir aus den Augen trittst, umso besser.«

Edward sah ihn mit zusammengekniffenen Lidern an.

»Ich sehe keinen Grund zur Eile«, sagte er. »Tatsächlich müssen wir vorher noch die Dame begutachten, und begutachten lässt es sich am besten mit ein oder zwei Gläschen Wein.«

Samuel schnaubte, als Edward ihm den Rücken zukehrte. Er hingegen klaubte sich einen Hut vom Regal, schob einen Berg aus Stoff hin und her, um Samuel zu ärgern, und ließ König George III. in einer Schale aus Knöpfen verschwinden.

Schließlich schenkte er Samuel und Emmeline, die ihn vom anderen Ende des Raumes beobachtete, ein triumphierendes Lächeln und stolzierte dann zielbewusst an ihnen vorbei.

Unten angekommen, trat er ins Ankleidezimmer, einem mit Spiegeln versehenen Raum, von dessen Decke ein Miniaturkronleuchter hing, damit Samuels Kundinnen sich ausgiebig von allen Seiten betrachten konnten. In einer Ecke stand ein schmaler Schminktisch mitsamt einer Vase voll blühender Pfingstrosen, die den Raum in ihren Duft hüllten.

Unter dem Kronleuchter saß auf einem samtenen Hocker eine junge Frau in einer Wolke aus weißem Musselin und rosa Spitze. Ihr kastanienbraunes Haar war in sanften Locken auf ihr Haupt getürmt und ihre Wangen leuchteten, wie sie es sonst nur taten, wenn sie bereits dem Wein zugesagt hatte. Als sie mit Schalk in den Augen unter die Wogen ihres Kleides griff und eine angebrochene Flasche Claret zum Vorschein brachte, sah Edward seine Vermutung bestätigt. Er griff nach der Flasche, doch sie hielt ihn zurück.

»Erst Komplimente, dann Wein«, forderte sie mit erhobenem Zeigefinger.

Edward schlenderte in einem Kreis um Sally herum, wobei er sie ausgiebig musterte. Sie war keine Schönheit, dennoch fiel es ihm schwer, den Blick von ihr zu lösen. Hinge ihr Porträt in einer Galerie, so wäre Edward anfangs daran vorbeispaziert, um sich nur kurze Zeit später erneut davor wiederzufinden. Was wie ein unscheinbares Gemälde mit teils groben Strichen erschien, hatte mehr Tiefe, als auf den ersten Blick zu erkennen war. Ein feiner Höcker saß auf der Nase, ein tränenförmiges Muttermal schmückte eine Schläfe und goldene Sprenkel funkelten verheißungsvoll in den dunklen Augen.

»Amelia wird heute Nacht eine ganz schreckliche Zeit haben«, sagte Edward, in Gedanken bei der jungen Jüdin, die seit über einem Jahr eine besonders enge Freundschaft mit Sally führte.

»Ach so?«, antwortete Sally. Sie sah nicht belustigt aus.

»Du kannst es ihr nicht übel nehmen. Stundenlang wird sie neben dem kostbarsten Mahl des Abends stehen und darf keinen einzigen Happen davon kosten.«

Sally schlug mit einem Fächer nach ihm, jedoch nicht, ohne ihm ein selbstgefälliges Grinsen zu schenken.

»Wer sagt, dass sie nicht davon kosten wird?«

Sie nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche und reichte sie Edward.

»Ich werde sie sicher nicht davon abhalten.«

Edward nahm die Flasche dankend entgegen.

»Wer wird wovon abgehalten?«, erkundigte sich Samuel, der Edward gefolgt war und nun im Türrahmen verharrte. Ein Räuspern veranlasste Samuel, rot anzulaufen und zur Seite zu treten, woraufhin Emmeline an ihm vorbeihuschte. Der Raum war fein eingerichtet, doch wenn sich mehr als drei Leute darin befanden, wurde es recht kuschelig.

»Niemand. Ganz im Gegenteil«, erwiderte Sally. In einer theatralischen Geste richtete sie sich auf und warf sich an Samuels Brust. »Dinner ist angerichtet.«

Emmeline wandte sich ab, doch die verspiegelten Wände enthüllten, wie sie damit kämpfte, ein Lächeln zu unterdrücken. Samuel bekam davon nichts mit. Er befreite sich stoisch aus Sallys Umarmung und warf seinen Freunden einen tadelnden Blick zu.

»Passt auf euch auf. Gerade heute erwarten die Leute einen Skandal – und ihr wollt es sicher nicht sein, die ihren Heißhunger befriedigen.«

Die Warnung versetzte ihrer kleinen Gesellschaft einen Dämpfer. Niemand von ihnen wollte sich ausmalen, was passierte, wenn man sie auf frischer Tat ertappte. Die Gesetze in diesem Königreich waren kein Zuckerschlecken, vor allem, wenn es darum ging, anderen vorzuschreiben, wie und mit wem sie gerne ein Bett teilen durften. Daran musste Edward nicht erst erinnert werden.

Er beobachtete, wie Emmeline ein Paar weißer Abendhandschuhe aus einer Schublade hervorzauberte. Manchmal fragte er sich, wie viel sie über seine und Sallys Gewohnheiten wusste oder sich zusammengereimt hatte. Falls sie daran Anstoß nahm, ließ sie sich nichts anmerken. Ihre Gesichtszüge wiesen die erprobte Gleichgültigkeit auf, welche alle Bediensteten meistern mussten, die Wert auf eine Anstellung legten.

»Ich gehe davon aus, es hätte keinen Zweck, dich zu fragen, ob du uns begleitest«, sagte Edward den Schneider.

»Nein, das hat es nicht.«

»Dann nichts wie los.« Edward nickte Sally zu, löste die Schleife aus dem Haar und schlüpfte in den Frack, vorsichtig darauf bedacht, keinen Wein auf die Kleidung zu kleckern. Dann pflückte er eine der Pfingstrosen aus der Vase und steckte sie sich ans Revers.

»Sorg dafür, dass unser Samuel nicht die halbe Nacht aufbleibt«, sagte Sally mit einem Augenzwinkern und schlüpfte in die Abendhandschuhe. »Der Mann braucht Schlaf. Vielleicht ist er dann auch weniger mürrisch.«

Emmeline und Samuel vermieden es bewusst, einander anzusehen. Edward glaubte sogar, erkennen zu können, wie Emmelines goldbraune Wangen erröteten.

»Miss, ich werde nichts dergleichen machen. Was Mister Hamilton nach Ladenschluss tut oder nicht tut, liegt nicht in meiner Hand.«

Sally hielt mitten in der Bewegung inne. Einer ihrer Handschuhe baumelte halb vergessen von ihren Fingern.

»Oh! Ich wollte nicht … Ich würde nie … Nein, es war nicht meine Absicht, zu …«

Emmeline knickste flink und sagte: »Ich wünsche Ihnen einen genügsamen Abend. Ich werde hier Abschied nehmen, wenn Mister Hamilton es gestattet.«

Samuel nickte seinen Fußspitzen zu.

»Selbstverständlich, Emmeline. Richten Sie Ihrem Vater meine Grüße aus.«

Er trat aus dem Türrahmen und Emmeline schritt erhobenen Hauptes aus der Kammer. Wenige Sekunden später fiel eine Tür ins Schloss. Edward füllte die darauffolgende Stille mit einem großzügigen Schluck Wein.

»Ich glaube«, begann Samuel mit einem kaum vernehmlichen Zittern in der Stimme, »es wäre das Beste, wenn ihr jetzt ganz schnell auf euren Ball entschwinden würdet.«

Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Mit Retikül, Zylinder und Wein im Anschlag stoben sie aus dem Geschäft, bereit, die Nacht auf den Kopf zu stellen.

Von Rang und Namen

Lord Frederick Francis Melville war betrunken und bereute alles. Es war nicht das erste Mal, dass er sich in solch einer Notlage befand, aber dieses Wissen half nicht, seine Laune zu heben.

Er bedauerte seine Anwesenheit auf diesem Ball, er bedauerte es, seinen Cousin im Schlepptau zu haben, und er bedauerte es ganz außerordentlich, Miss Elizabeth Ailesbury gesagt zu haben, sie hätte schöne Augen. Jedoch nicht, weil es nicht wahr war, sondern einzig und allein, weil es hieß, dass er ihr den Hof machte – zumindest wenn man seiner Tante glaubte, und alle schienen das zu tun.

Tante Marian war in ihrer Blütezeit selbst eine allseits bekannte Dame gewesen, die auf keiner Party fehlen durfte. Jetzt war sie der Ansicht, dass diese Erfahrung ihr freie Hand in der Planung von Freddys sozialem Kalender gab, und er dankte es ihr kein bisschen, dass sie ihm vorschrieb, wann und wo er zu sein hatte. Er war ein erwachsener Mann.

Wäre er das letzte Mal, dass er einen Ball besucht hatte, nicht ähnlich betrunken gewesen wie jetzt, so hätte er Miss Elizabeth Ailesbury nie getroffen und auch ihre Augenfarbe nicht erwähnt. Dieser trübe Gedanke erforderte mehr Alkohol, denn es konnte wohl kaum schlimmer werden.

Die Sache war die: Es war noch nicht mal ein besonders kreatives Kompliment gewesen. Er hatte lediglich gesagt: »Ihre Augen sind sehr blau, Miss«, und nun musste er auf diesem lächerlichen Ball antanzen und so tun, also würde er jemanden umwerben, den er nicht umwerben wollte.

Aber es war entschieden: Dies war die Frau, mit der er seinen Lebensabend verbringen würde, und seine Tante war höchst beeindruckt, dass er diese in vielen Aspekten außerordentlich vorteilhafte Verbindung ganz von allein geschlossen hatte. Zwar waren die Ailesburys nicht ganz so reich wie Freddys Familie, doch es gab nur wenige Familien im Lande, deren Vermögen das der Melvilles in den Schatten stellen konnte.

Die Melvilles waren erstens stinkreich, hatten zweitens Geld wie Heu und drittens genügend Kohle, um selbst den Prinzregenten blass aussehen zu lassen. Was dazu führte, dass Freddy Veranstaltungen wie diese gerne vermied. Es war kein angenehmes Gefühl, wie teure Ware auf dem Fleischmarkt behandelt zu werden.

Eine Verbindung mit Elizabeth Ailesbury hieß: Das Fortbestehen ihrer Linie wäre wieder gesichert und er würde ganz nebenbei an Land und Vermögen hinzugewinnen. Es war nicht so, als bräuchten sie mehr davon, aber man baute sich kein Imperium auf, indem man auf die Massen an Geld schaute, die man bereits besaß, und sie für gut befand.

Nein, wo Geld für ein Schloss war, in dem so viele Artefakte verstaubten, dass es unmöglich war, auch nur für eine Sekunde den Staubwedel ruhen zu lassen, da gab es auch noch Raum für eine Jagdhütte, ein Sommerhaus, einen Winterpalast und eine Auswahl an Lustgärten, eigens von königlichen Gärtnern und europäischen Landschaftsarchitekten entworfen.

»Geht es Ihnen auch gut?«, fragte Peniston Brock.

Einen Cousin mit einem Namen wie Peniston in den Annalen der eigenen Familie verewigt zu haben, war schon Schande genug, doch ihn auch noch auf eine Party mitbringen zu müssen, kam einer persönlichen Kränkung gleich.

»Nein, Peniston«, sagte Freddy, »das tut es nicht. Mein Glas …« Er stülpte es kopfüber und ein stolzer Schluck Wein, den er wohl zu leeren vergessen hatte, landete mit einem Platscher auf dem Boden. »… ist leer.«

Die zwei betrachteten wortlos die traurige rote Pfütze auf dem schneeweißen Marmor, einer nun erfüllt mit noch größerem Bedauern, der andere etwas erschüttert darüber, dass sein Cousin sich so zum Affen machte.

»Bitte, nennen Sie mich nicht so«, sagte der Cousin. »Niemand nennt mich so.«

Peniston war das Ergebnis dessen, was passierte, wenn man aus Liebe heiratete und nicht aus dem Bedürfnis heraus, Imperien aufzubauen. Freddy kannte den Kerl nicht sonderlich gut. Er war ein entfernter Cousin zweiten oder dritten Grades, so genau wusste Freddy es nicht. Man hatte ihn in die Stadt geschickt, um Verbindungen aufzubauen, die seine Mutter in den Wind geschossen hatte, als sie sich entschied, einen Leutnant anstatt einen Earl oder zumindest einen Baron zu heirateten.

Eine Dame mit einer Feder von der Länge einer Muskete im Haar und einem Paar ausladender Brüste arbeitete sich einen Weg durch die Menge auf die Cousins zu. Freddy hielt sich gerade noch davon ab, ihr den Rücken zuzukehren und davonzurennen.

»Oh nein«, flüsterte er tonlos, aber es war bereits zu spät. Die Dame stand vor ihnen, mit erhobener Hand, als sei sie eine sommerliche Kirsche, die nur darauf wartete, gepflückt zu werden. Freddy, der den Großteil seiner Manieren noch beisammenhatte, tat wie geheißen, und küsste ihre Fingerknöchel.

»Lady Montagu, Sie sehen wie immer fabelhaft aus.«

Lady Montagu klimperte mit ihren Wimpern, als sei sie eine unschuldige junge Rose vom Lande, wo doch das Gegenteil der Fall war. Sie ließ ihren Blick ausgiebig über ihn gleiten, dann sagte sie: »Und Sie erst, mein junger Lord. Wenn Sie nicht ganz so jung wären, gäben wir ein unschlagbares Paar ab, finden Sie nicht?«

Freddy verbeugte sich tief, da er es sich in diesem Moment nicht zutraute, mit ausreichender Überzeugung zu lügen.

»Und wer ist dieser Gentleman?«, fragte sie und besah sich Freddys Cousin.

»Das ist Penis…«

»Brock«, unterbrach ihn der Cousin und küsste ihr ebenfalls die Hand.

»Penisbrock?«, sagte sie mit einem Gurren.

»Ja, das ist sein …«

»Einfach Brock, bitte«, unterbrach ihn Peniston erneut und wurde rot.

»Lord Brock, es ist mir eine …«

»Mister Brock, wenn es Ihnen recht ist.«

»Mister Brock«, begann die Lady von Neuem, ein Grinsen auf den Lippen, »es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich hoffe, Sie genießen meinen Ball.«

Freddy biss sich auf die Innenseite seiner Wange und verwünschte Peniston still dafür, der Lady seine Gewöhnlichkeit unter die Nase reiben zu müssen.

»Eine äußerst beeindruckende Affäre, Mylady!«, entgegnete dieser wohlerzogen.

Lady Montagu nahm das Kompliment mit einem geschmeichelten Augenaufschlag an, dann schürzte sie neugierig die Lippen und ließ den Blick von Brock zu Freddy gleiten.

»Darf ich fragen, wie die zwei Herren miteinander bekannt sind?«

Freddy stellte das leere Glas auf dem Tablett eines vorbeilaufenden Kellners ab, war jedoch nicht flink genug, sich ein volles zu schnappen.

»Der werte Mister Brock hier ist mein lieber Cousin aus Devon. Er ist nach London gekommen, um etwas Großstadtluft zu schnuppern.«

Lady Montagu präsentierte ihnen erneut ein vollmundiges Grinsen, wobei ihre Zähne im Licht der Kronleuchter aufblitzten.

»Und wie läuft das Schnuppern, Mister Brock?«

Freddys Cousin errötete abermals.

»Das Schnuppern … äh … läuft gut, Mylady.«

»Na, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Aber passen Sie gut auf Ihre Nase auf. Nicht alles, was braun ist, ist Schnupftabak.« Verbunden mit einem Zwinkern glitt sie mit wippender Feder von dannen.

Peniston schwieg, bis sie von der Masse verschluckt worden war, und wandte sich schließlich an Freddy.

»Was meint sie damit?«

»Ich will es gar nicht wissen«, antwortete Freddy und schaffte es endlich, sich nicht nur eins, sondern zwei Gläser Wein von einem Tablett zu schnappen. Er nahm einen Schluck und verzog den Mund, als ihm wieder einmal einfiel, dass er Rotwein nicht mochte.

»Es gab keinen Grund, die gnädige Dame über Ihre fehlende Lordschaft zu informieren!«, herrschte er Peniston schließlich an.

Freddys Cousin nahm ihm brüsk eines der Weingläser ab.

»Es gab auch keinen Grund, sie darüber zu informieren, dass ich Peniston heiße.« Er tat es Freddy nach und nahm einen tiefen Schluck aus dem Glas, woraufhin er das Gesicht verzerrte.

Freddy unterdrückte gerade noch ein Glucksen. Na endlich, der Junge wurde ihm schon sympathischer. Immerhin bewies er endlich etwas Rückgrat. Zuvor war er nur wie ein aufgescheuchtes Huhn vor Tante Marian herumscharwenzelt.

»Aber das ist Ihr Name«, entgegnete Freddy erstaunt.

»Mag sein, aber wenn Ihr Name Abort oder Hintern wäre, dann wäre es Ihnen auch lieber, wenn es Ihnen niemand hinterherriefe, oder liege ich da falsch?«

»Vielleicht«, sagte Freddy versöhnlich.

Jetzt, wo er seinen Cousin so ansah, konnte er die Familienähnlichkeit nicht komplett abstreiten. Im richtigen Licht war da ein Rotstich in Brocks Haar und er hatte das für die Melvilles typische kantige Kinn. Seine Augen dagegen waren nicht grün wie die von Freddy und seinen Geschwistern, sondern bernsteinfarben.

»Und wer war das nun?«, fragte Brock und deutete auf die Feder, die weiterhin durch den Raum hüpfte wie eine beschwipste Hummel. Eine sehr längliche Hummel im Federkleid.

»Das ist die Dame des Abends«, verkündete Freddy verheißungsvoll. »Wenn man ihr Glauben schenken darf, eine äußerst erfolgreiche Kurtisane mit nicht nur einem, sondern gleich zwei adeligen Gönnern. Außerdem betreibt sie eine recht beliebte Spielhölle am Strand. Daher der Ball.« Freddy wies mit seinem schon wieder kläglich leeren Glas auf die versammelte Menge.

»Es ist ihr Geburtstag?«

»Nö, sie kann es einfach. Sie lädt ein, die Leute kommen, schwups, wird ein Ball draus!«

Er reckte das Glas in die Höhe, und der letzte Rest Wein landete auf dem Rock einer vorbeilaufenden Dame, die glücklicherweise nur Augen für ihren Begleiter hatte und nichts von dem Missgeschick bemerkte.

»Es ist eine ganz skandalöse Angelegenheit, vor dem der Ton nur die Nase rümpfen kann. Selbstverständlich sind deswegen auch alle hier versammelt.«

Die Londoner High Society ernährte sich nur von Alkohol und Gerüchten. Je weiter hergeholt das Drama und je näher an der königlichen Familie, umso glücklicher die Leute. Und wo Gerüchte geboren wurden, durfte vor allem einer nicht fehlen: Henry Burgess, ein kleiner Mann mit großer Plauze und tiefen Lachfalten unterhielt – dem haltlosen Kichern nach zu urteilen – eine Schar Damen mit zweifellos obszönen Geschichten. Burgess war ein reicher Mann, der Freddys Wissen nach nie geheiratet hatte und sein Haus mit allerlei kostbaren und überflüssigen Artefakten füllte. Zu Freddys Leidwesen hausierte Burgess am gleichen Square in Mayfair wie die Melvilles, weswegen Freddy ständig gezwungen war, neue Ausreden zu finden, um eine Einladung auszuschlagen. Tante Marian dagegen besuchte ihn gerne zum Tee und kehrte jedes Mal mit einem Ausdruck auf dem Gesicht zurück, als wäre sie in ein Freudenhaus gestolpert: leicht pikiert doch insgeheim vergnügt. Henry Burgess war ein weiterer Grund, diese Versammlungen zu meiden, wenn man nicht als Futter in dessen Mund landen wollte.

»Ich glaube, dort drüben versucht gerade einer, Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen«, sagte Brock mit einem Nicken.

Freddy drehte sich um und wünschte augenblicklich, er hätte es nicht getan. Umgeben von jungen Erbinnen und schnöseligen Lords stand Titus Andersey und winkte. Titus war ein außerordentlicher großer Mann mit einer außerordentlich dröhnenden Stimme und erstaunlich großen Händen, die er aufgebracht herumwedeln ließ, wann immer er sprach. Was so gut wie ständig der Fall war, denn er hörte sich gerne reden. So, wie seine Arme pausenlos um ihn herumschwangen, erinnerte er an eine menschliche Windmühle. Das unordentliche Haar verstärkte diesen Eindruck nur noch.

»Mist«, sagte Freddy, der nun Augenkontakt aufgenommen hatte und keine Möglichkeit mehr sah, Titus zu entkommen. Freddy ergab sich seinem Schicksal und gesellte sich mit Brock zu dem Zirkel von Titus’ Freunden.

Er nickte Sidney Sykes zu, einem stilbewussten Herrn mit blonden Locken, dessen Kniebundhosen so tadellos sauber waren, dass sie Freddy nahezu blendeten. An dessen Arm erkannte er Lady Rebecca Elphinston, eine junge Dame mit herzförmigem Gesicht, der zwei perfekte Ringellöckchen in die silbergrauen Augen fielen. Sie schenkte ihm ein träges Lächeln und spielte abwesend mit einer der zahlreichen Korallenketten um ihren Hals. Freddy war überrascht, sie zu sehen, da ihre Familie – wenn man Henry Burgess Glauben schenkte – in Virginia auf eine Goldgrube gestoßen war und nun in die Staaten umsiedeln würde. Wie es schien, wollte sich die Lady eine letzte Saison nicht entgehen lassen. Freddys Blick glitt zu dem dritten Herrn, der zwischen Titus und Sidney kauerte und so wenig Nacken besaß, dass er fast gänzlich hinter gestärktem Hemd und Krawatte verschwand. Dies war, wie Freddy wusste, Titus’ Vetter, Piers Slater, der Titus auf jeden Schritt folgte wie ein treuer Dackel. Nur sah er dabei eher aus wie eine Bulldogge.

Freddy stellte seinen Cousin vor, dieses Mal, ohne den unvorteilhaften Vornamen zu nennen, woraufhin Titus Brock mit einer Windmühlenhand so fest auf die Schulter klopfte, dass diesem der Wein glatt wieder aus der Nase herauskam. Freddy reichte ihm sein Taschentuch.

»Fred, ich habe gehört, du würdest erneut Pläne schmieden, das Junggesellenleben aufzugeben. Hoffentlich klappt es diesmal. Es ist immer eine Tragödie, wenn junge Liebe ein überraschendes Ende findet.«

Freddy hätte ihm am liebsten das Glas aus der Hand geschlagen. Titus’ Nähe zu Freddys Familie versetzte ihn in den Glauben, sie seien die dicksten Kindheitsfreunde, wo doch das Gegenteil der Fall war. Noch dazu hasste er es, »Fred« genannt zu werden. Es klang wie eine Ratte, die sich durch Londons Abfälle wühlte und von verfaulten Innereien ernährte. Titus hielt sich für einen allseits beliebten Mann, doch er war ein Clown, der von einem Fettnäpfchen ins nächste tanzte, ohne es je zu merken. Freddy konnte ihn nicht ausstehen. Auch jetzt plauderte er Dinge aus, die ihn ganz und gar nichts angingen, und den Rest Londons erst recht nicht. Wenn Freddy sich noch irgendwie aus der Schlinge dieser ungeplanten Verlobung ziehen wollte, so musste er dafür sorgen, dass Titus den Mund hielt.

»Titus, ich war der Annahme, du seist in der Provence, um den Weinanbau auf dem Gut deiner Familie zu beaufsichtigen?«

In Wirklichkeit hatte Lord Andersey seinen Sohn nach Frankreich geschickt, um ihm, umgeben von nichts als blühendem Wein, die Spielsucht auszutreiben. Doch wie es schien, war Titus den Klauen seines Vaters entkommen und hatte den Weg zurück zu Sidney Sykes gefunden, seinem Waffenbruder in jeglichen Wett- und Glücksspielaffären.

Titus stürzte sich in die Schilderung einer lebhaften Diskussion mit seinem Vater, die, wie Freddy vermutete, so nie stattgefunden hatte. Das Einzige, worüber Titus lieber sprach als über die Privatangelegenheiten anderer, waren seine eigenen.

Freddy stieg innerlich aus dem Gespräch aus und begann damit, die Neuankömmlinge zu beobachten. Es war eine bunte Menge, denn Lady Montagu hielt nicht viel von Gästelisten. Normalerweise hatten nur Personen mit einem Abonnement für die Räumlichkeiten Zutritt zu den Argyll Rooms. Es war ein weitverbreitetes System, das in vielen Klubs und anderweitigen Etablissements der Stadt eingesetzt wurde, um die Spreu vom Weizen zu trennen. So konnten die Adeligen sich an Prunk und Überfluss laben, ohne daran erinnert zu werden, dass es außerhalb ihrer marmornen Hallen und alabasterner Salons noch Menschen gab, die nicht von goldenen Löffeln aßen. Die Abonnements waren so hoch, dass es sich ein dahergelaufener Geschäftsmann mit Träumen von sozialem Aufstieg zweimal überlegte, ob er mehrere Jahresgehälter für den Eintritt einer Abendveranstaltung aus dem Fenster warf. Nicht jedoch heute, denn Lady Montagu hatte eine Vorliebe für anrüchige Feste und bunte Paradiesvögel – solange diese sich an den Dresscode hielten.

Freddy sah zu, wie scharenweise Damen in Empirekleidern und Herren in engen Kniebundhosen und Frack in den Saal stolzierten und nicht selten innehielten, um mit offenen Mündern den Raum zu bestaunen.

Zwei identisch aussehende Frauen mit zwei ebenfalls identisch aussehenden Männern traten ein und hielten schnurstracks auf die Tanzfläche zu. Freddy wunderte sich, ob er schon doppelt sah, als ein neues Paar in der Tür erschien.

Sie trug ein feines Kleid mit rosa Akzenten und kam ihm vage bekannt vor. Freddy sah genauer hin und erkannte sie als eine Schauspielerin, die er in einer Aufführung von Hamlet gesehen hatte, auch wenn ihm ihr Name entfallen war.

Der Mann an ihrer Seite war nicht minder auffallend. Sein Gesicht war scharf geschnitten, jeder Zug und jede Kante hart und stolz. Er war gedeckt in Schiefer- und Silbertöne, von seinen kohlschwarzen Schuhen über den aschfarbenen Frack mit passender Weste. An seinen Fingern glänzten unzählige Ringe; zu viele für einen Gentleman, der etwas auf sich hielt. Der Glanz des Saales fing sich in seinem hellen Haar. Der einzige Farbtupfer in dem Ensemble war die Pfingstrose an seiner Brust.

Freddy betrachtete abschätzend das Profil des Fremden. Er folgte dem steifen Kragen des Hemdes zu dem spitzen Kinn, glitt von wohlgeschwungenen Lippen zu einer stolzen Nasenspitze und erkannte dann, dass die Augen des Fremden direkt auf ihn gerichtet waren.

Ohne zu blinzeln, erwiderte der Mann seinen Blick, als hätte er jede von Freddys Bewegungen verfolgt. Er sah Freddy ausdruckslos entgegen und machte keine Anstalten, die Augen abzuwenden.

Freddy hatte sich geirrt, als er dachte, die Pfingstrose sei das einzige bisschen Farbe in der Komposition des Fremden. Seine Augen waren von solch einem durchdringenden Blau, dass sie aus dem Gesicht herausstachen wie eine Kornblume in einem Feld von Gänseblümchen.

Freddy spürte, wie ihm die Hitze unter den Kragen kroch. Auf einmal fühlte er sich ertappt. Bei was, wusste er selbst nicht, nur dass er es nicht hätte tun sollen.

Die beherrschte Maske des Fremden brach auf und darunter kam ein kaum merkliches Lächeln zum Vorschein, als hütete er ein Geheimnis – oder mehr noch, als hütete er Freddys Geheimnis und wartete nur auf den richtigen Moment, bis es seine Lippen verlassen durfte.

Zorn stieg in Freddy auf, unwiderruflich und mit solcher Gewalt, dass er beinahe auf den Fremden losgestürmt wäre, hätte dieser nicht einen Schritt nach vorne getan und wäre in der Menge verschwunden. Freddy war entschlossen, dem Unbekannten zu folgen und eine Erklärung, ja eine Entschuldigung für dieses dreiste Verhalten zu fordern, doch er hatte nicht mit Titus Pranke gerechnet. Es gelang ihm nicht, rechtzeitig auszuweichen und so wurde Freddy das Opfer von einem schwungvollen Schulterklopfer. Fast wäre er frontal auf den Boden geknallt, hätte Brock nicht eingegriffen. Freddy dankte ihm im Stillen.

»Ich hab gefragt, wo sie ist, deine Auserwählte!«, rief Titus. »Oder hat sie dich schon sitzen lassen?«

Piers kicherte und reichte Titus einen Flachmann, wie um ihn für seinen ausgesprochenen Witz zu belohnen. Freddy beneidete Titus und Piers nur selten, doch gerade hätte er nichts gegen einen Schluck von ihrem Drink auszusetzen gehabt.

»Soweit ich weiß, befindet sie sich noch nicht unter den Gästen«, antwortete Freddy wahrheitsgemäß und hoffte auch, dass es dabei blieb. Er wollte es vermeiden, Titus und Elizabeth einander vorzustellen. Niemand hatte es verdient, unvorbereitet in Titus’ Arme zu laufen. Wobei, vielleicht färbten sein fehlendes Feingefühl und seine erbärmlichen Manieren auf Freddy ab, und Elizabeth überlegte es sich noch einmal anders. Die Frage war nur, ob Titus’ Gesellschaft neben einer etwaigen Vermählung mit Miss Ailesbury wirklich das kleinere Übel war. Beide Vorstellungen bereiteten Freddy Kopfschmerzen. Vielleicht war es auch der Wein.

Lady Elphinston zupfte gelangweilt an ihrer Korallenkette und warf Sidney einen flehenden Blick zu, den Freddy aus tiefstem Herzen verstand.

»Ein Tanz?«, bot Sidney an, doch die Lady sah allein bei der Erwähnung schon tödlich gelangweilt aus.

»Immer das Gleiche«, seufzte sie lethargisch. »In diese Bälle kommt selten Schwung. Etwas Opium würde dem Punsch guttun.«

Freddy hatte ihre letzten Worte kaum verarbeitet, da stapfte sie schon davon, Sidney auf den Fersen. Wann der Dandy zum Schoßhündchen der angehenden Goldminenerbin geworden war, musste Freddy verpasst haben, aber Sidney hatte schon immer die auffällige Angewohnheit, sich mit Menschen zu umgeben, die nicht nur reichlich schön, sondern vor allem schön reich waren.

Brock stupste Freddy an und deutete auf einige Neuankömmlinge. »Das ist sie doch, richtig?«, fragte er, die Augen auf eine hochgewachsene Dame gerichtet.

Freddy warf seinem Cousin einen verwunderten Blick zu, doch dieser zuckte nur mit den Schultern und sagte: »Ihre Schwester hat sie mir bis ins kleinste Detail beschrieben. Außerdem ist sie kaum zu übersehen.«

Damit lag er wohl richtig. Freddy musste zugeben, dass er keine schönere Dame hätte treffen können, wenn er es nur aufrichtig versucht hätte.

Miss Elizabeth Ailesbury bewegte sich mit der Kraft und Eleganz einer Balletttänzerin. Sie trug ein maßgeschneidertes Kleid, das ihre Schultern offenbarte und subtil mit Seidenrosen und Perlen besetzt war. Ihre kastanienroten Locken bildeten einen starken Kontrast zu ihrer porzellanhellen Haut und schimmerten im Licht der Kronleuchter, während sie aufmerksam den Blick über die Menge gleiten ließ, als hielte sie nach jemand ganz Bestimmtem Ausschau.

»Das nenn ich große Glocken«, sagte Titus, ohne seine Stimme zu senken. Freddy glaubte, er habe sich verhört, doch Brocks schockiertes Gesicht und Piers’ mädchenhaftes Kichern bestätigten seinen Verdacht.

»Miss Ailesbury ist eine wohlerzogene Dame, die sowohl hohes Ansehen als auch eine ellenlange Liste an Talenten innehat, und bei all diesen Vorzügen fällt dir nichts ein außer ›große Glocken‹?«

Es war genau solch ein Verhalten, das er den zügellosen Umständen dieser Veranstaltung verschuldet hätte, doch er wusste es besser. Titus war schlicht und einfach ein Schwein. Freddy war nicht überrascht, dass er solch hämische Gedanken hegte. Was ihn wirklich schockierte, war die Tatsache, dass er sie offen äußerte, schamlos und mit einem gewissen Stolz in der Stimme.

Freddys Gewissen war keinesfalls rein, und wenn seine Stirn aus Gitterstäben bestünde, würden die Leute dahinter einen Zoo voll hässlicher Gedanken vorfinden, doch er hatte zumindest den Anstand, seine Worte zu bedacht zu wählen, bevor er sie auf die Welt losließ. Meistens jedenfalls. Titus schien eine solche Strategie weder zu besitzen noch zu vermissen.

»Was interessieren mich ihre Stickkünste, wenn es zwei viel bewundernswertere Dinge an ihr gibt?« Titus lachte und hob den Flachmann zum Prosit.

Freddy schnappte ihn aus Titus’ Hand.

»Den behalte ich als Pfand für deine Unverschämtheit.«

Titus wollte protestieren, doch Freddy ließ ihn nicht zu Wort kommen.

»Nur noch ein Wort, und dein Vater erfährt von deinem ungehobelten Verhalten. Wenn du deinen Sommer also nicht mit Weintrauben verbringen willst, dann bist du jetzt still.«

Im Gleichschritt glitten Freddy und Brock davon, doch bevor sie Elizabeth Ailesbury erreichten, bugsierte Freddy seinen Cousin ungesehen zum anderen Ende des Saals, wo das Orchester auf einer Bühne saß und den Tanzenden eine Quadrille nach der anderen lieferte.

Freddy schnappte sich zwei Gläser Punsch, und bevor Brock ihn davon abhalten konnte, kippte er den Inhalt von Titus’ Flachmann hinzu und ließ ihn in einer Tasche seines Fracks verschwinden. Der Abend hatte gerade erst begonnen, und wenn Freddy ihn irgendwie überstehen sollte, dann durfte er auf keinen Fall Gefahr laufen, nüchtern zu werden. Es ging längst nicht mehr darum, was er trank, nur, dass er trank.

Er kippte das erste Glas weg und das Gemisch zog ihm fast die Kopfhaut vom Schädel. Als er wieder klar sehen konnte, stand der geheimnisvolle Fremde nur wenige Schritte entfernt. Lady Montagu zog ihn soeben in eine tiefe Umarmung und er flüsterte ihr etwas ins Ohr, was ihr ein verruchtes Kichern entlockte.

Da war er wieder, dieser unerklärliche Zorn, nur ohne die vorherige Wucht. Leise brodelte er vor sich hin, während Freddy das Paar beobachtete.

Es war erschreckend, dass etwas Nichtiges wie das Lächeln eines Unbekannten ihn heute so aus der Fassung brachte. Er wollte ihm das Geheimnis von den Lippen schlagen, was immer es war.

Lady Montagu zog wie aus dem Nichts einen riesenhaften Mann mit tiefschwarzem Oberlippenbart heran und stellte die zwei Unbekannten einander vor. Sie besahen sich abschätzend und reichten sich die Hand, während Lady Montagu in einem ununterbrochenen Strom dahinschwatzte.

»Wie wär’s, wenn wir einfach … gehen würden?«, fragte Brock, und es war solch ein rationaler Vorschlag, dass Freddy ihn sofort aus dem Wind schlug.

»Nein«, parierte er und schüttete sich auch noch den Inhalt des zweiten Glases in den Hals. Erneut verschwamm der Raum vor seinen Augen und gewann eine nahezu ätherische Qualität, so wie die Juwelen an den Damen und die Kristalle an den Kronleuchtern plötzlich strahlten. Auf Schöntrinken war immer Verlass. »Wir sind auf einem skandalösen Ball mit skandalösen Gästen. Das Mindeste, was wir tun können, ist, diesem Motto alle Ehre zu machen.«

Stolperfallen

Edward Arden war betrunken und er bereute nichts. Seine Beine sahen in den hautengen Kniebundhosen umwerfend aus – er würde heute Abend definitiv nicht allein nach Hause gehen – und Lady Montagus Punsch knallte ordentlich.

Edward hatte schon viele Partys besucht, aber nur wenige waren so prunkvoll wie die in den Argyll Rooms. Es sah beinahe prahlerisch reich aus – so, wie es sich nur jemand mit zu viel Geld und Zeit ausdenken konnte. Der Ballsaal war ein Oval, behängt mit Dutzenden Kronleuchtern, dabei ganze vier Stockwerke hoch und ausgestattet mit mehreren kleinen Logen, von denen man die tanzende Masse beobachten konnte. Korinthische Säulen, fein mit Gold verziert, erweckten den Eindruck eines griechischen Tempels. An den Wänden standen bequeme, mit scharlachrotem Samt bezogene Bänke, doch der wirkliche Augenschmaus waren die unzähligen Gäste, die sich in ihren besten Kleidern auf den Kissen rekelten, um Punsch zu schlürfen und über die anderen Gäste zu lästern. Edward liebte das Stadtleben allein schon aus dem Grund, weil es so viel mehr hübsche Menschen gab als auf dem Land. Eventuell war die Summe von schönen und nicht ganz so ansehnlichen Exemplaren sogar dieselbe, nur Edward selbst war viel zu sehr damit beschäftigt, den wahren Diamanten hinterherzuschauen, sodass der Rest einfach in den Hintergrund rückte.

Jedenfalls waren sie heute alle hier versammelt, und Edward wusste gar nicht, wohin er zuerst schauen sollte. Die kristallenen Kronleuchter, die hoch über den Köpfen der Menge schwebten und den Saal in einen rosigen Glanz tauchten, lenkten ihn jedes Mal aufs Neue ab.

Niemand wusste, wie lange die Argyll Rooms noch als Treffpunkt für die Schönen und Reichen dienen würden, da eine neue und verbesserte Straße geplant war, um die Stadt zu modernisieren. Und, so hieß es, um Mayfairs Noblesse unverkennbar vom Gestank Sohos abzutrennen. Während der Adel in den Klubs und Stadtvillen des Westens verweilte, wollten sie möglichst wenig vom Gewusel aus Bettlern, Zugewanderten und einfachen Arbeitern mitbekommen, die sich in Sohos Straßen verliefen.

Die Argyll Rooms mussten weichen. Was auch immer geschah, Edward war froh, diese berühmten Festsäle gesehen zu haben, bevor sie womöglich abgerissen wurden.

»Hör mal, die Kronleuchter sind ja ganz nett, aber wenn du auch nach Amelia Ausschau halten könntest, wäre mir das ganz recht. Wir rennen jetzt schon eine halbe Stunde durch diesen Saal, und ich habe sie bisher nirgends gesehen.«

Sallys Laune nahm mit jeder Minute ab, die sie nicht an Amelias Seite verbringen konnte. Edward fürchtete einen Gefühlskollaps, wenn Amelia nicht bald auftauchte, und das Risiko wollte er nicht eingehen. Heute Nacht duldete er keine Trübsal. Auf der Tagesordnung war dafür neben endlosem Vergnügen und exzessivem Genuss schlicht und ergreifend kein Platz.

»Sie wird dich nicht sitzen lassen. Wahrscheinlich wurde sie nur von irgendeinem lästigen Kerl aufgehalten, und jetzt ist sie zu höflich, um sich aus der Affäre zu ziehen. Du kennst sie doch.«

Sally sah auf einmal alarmiert aus, und Edward biss sich auf die Zunge. Wenn der Abend damit begann, dass Sally vor Kummer jeglichen Sinn für die Feierlichkeiten verlor, konnte er sich das mit dem Vergnügen gleich abschreiben.

»Du bleibst hier stehen, ich mach mich auf die Suche«, befahl sie und war schon in die Menge eingetaucht.

Edward seufzte und akzeptierte ein Glas Punsch von einem der vielen jungen Männer, die wie tüchtige Ameisen durch den Saal trapsten, um den Durst der Gäste zu stillen. Ein unmögliches Unterfangen.

Er spürte ein Kribbeln im Nacken und war schon dabei, sich umzudrehen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte.

»Habe ich soeben Sally fliehen sehen?«, fragte eine hohe Stimme.

Edward sah sich einer jungen Frau gegenüber, deren Anblick ihn mit solcher Freude erfüllte, dass er ihr ein zügelloses Grinsen schenkte.

»Doch nicht vor Ihnen, Miss Raine. Ganz im Gegenteil, sie hat sich soeben ins Verderben gestürzt, in dem Glauben, Sie vor ungewollten Avancen retten zu müssen.«

Amelia war so liebreizend, dass es unmöglich war, ihr nicht zu verfallen. Ihr Zauber lag darin, dass sie sich ihrer entzückenden Erscheinung nicht bewusst war, und so blieb sie frei von jeglicher Eitelkeit und Attitüden. Ihr Kleid schmiegte sich vorteilhaft an ihre ausladenden Kurven, ihre rundlichen Wangen strahlten unentwegt und in ihren dunklen Augen ruhte unverkennbar ein aufgeweckter Verstand. So war es kein Wunder, dass Sally ihr hoffnungslos zu Füßen lag. Auch Edward war ein klein wenig vernarrt in sie.

»Das war nun wirklich nicht nötig«, sagte Amelia. »Immer so dramatisch, diese Schauspielerinnen.«

Sie betastete nervös das Collier, das ihren Nacken schmückte. Es war gewoben aus feinstem Silber und versetzt mit daumengroßen Amethysten. Zwei weitere violette Edelsteine baumelten von Amelias Ohren und bildeten einen schönen Einklang mit ihrem dunklen Haar. Sie fing Edwards staunenden Blick auf und seufzte.

»Mutter meint, Schmuck sei dazu da, bestaunt zu werden, doch wenn es nach mir ginge, wäre er schön in seiner Schmuckschatulle geblieben. Nicht vorzustellen, was passiert, wenn er einen Kratzer abbekommt.«

Edward verstand ihr Unwohlsein, konnte den Neid jedoch nicht vollständig unterdrücken. Das Set war mehr wert als seine ganze Existenz. Er würde viel dafür geben, solchen Luxus genießen zu können, doch nicht alle hatten das Glück, in eine wohlhabende Familie geboren zu werden. Amelias Vater, Hector Raine, war Architekt im Dienste seiner Königlichen Hoheit, des Prinzregenten. Es dauerte sicher nicht mehr allzu lange, bis er für seine Arbeit in den Adelsstand erhoben würde.

Amelias Mutter, Judith Raine, war die Tochter eines schwedischen Bankiers, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Bildung voranzutreiben und Armut einzudämmen, was beim knausrigen Ton nur selten Anklang fand. Zwar gab man sorglos Unsummen für das eigene Vergnügen aus, doch sah man keinen Sinn darin, weniger begnadete Menschen daran teilhaben zu lassen. Edward fand es bewundernswert, wie Judith Raine mit Charme und Scharfsinn die wohlhabenden Londoner dennoch davon überzeugte, ihre gut gehüteten Börsen zu öffnen und einen Teil ihres Vermögens in das jüdische Waisenhaus fließen zu lassen, welches sie in Whitechapel leitete.

»Ich muss Ihrer Mutter recht geben. Der Schmuck ist an Ihnen viel besser aufgehoben als in irgendeinem staubigen Kästchen. Und Sally wird sich über den Anblick freuen.«

Wer im Ton mitmischen wollte, musste auch nach dessen Regeln tanzen. Die Tore dorthin öffneten sich nur für diejenigen, die wussten, wie man seinen Reichtum zur Schau stellte.

Seine Worte zauberten eine charmante Röte auf Amelias Gesicht. Für einen kurzen Moment musterte sie die Leute, die in Hörweite verweilten, doch sie schien nicht weiter beunruhigt. Edward würde sie niemals dermaßen in Verlegenheit bringen. Außerhalb seines Zirkels wusste er seine Zunge zu hüten. Doch waren enge Frauenfreundschaften so alltäglich, dass niemand mit der Wimper zuckte, wenn zwei Freundinnen so gut wie unzertrennlich waren. Freundschaften zwischen Männern und Frauen zogen in der Regel weit mehr Aufmerksamkeit auf sich. Teilten unverheiratete Junggesellen und Jungfrauen weder familiäre noch romantische Bande, verbrachten aber außergewöhnlich viel Zeit miteinander, so bot dies immer ausreichend Gesprächsstoff für den skandalhungrigen Ton.

Daher verschwieg Sally auch meistens, dass sie ihre Unterkunft mit zwei Männern teilte, selbst wenn es Kerle waren, die kein Interesse an ihr zeigten. Die Geschlechter waren sich schließlich so grundverschiedenen, dass die Beweggründe einer solchen Freundschaft für Außenstehende ein äußerst kniffliges Rätsel präsentieren würden.

Ein kaum merkliches Runzeln erschien auf Amelias Stirn. Edward hob fragend eine Augenbraue und Amelia beugte sich näher zu ihm.

»Ich weiß nicht, was Sie verbrochen haben, Mister Arden, doch wenn ich nach dem Blick urteilen müsste, den Ihnen der Lord hinter Ihnen zuwirft, so müsste ich mindestens auf Brandstiftung tippen.«

Edward ließ sich Zeit. Er nahm genüsslich einen Schluck aus seinem Glas und tat so, als fände er die tanzende Menge ganz besonders faszinierend. Dann fand er, wonach er Ausschau hielt.

Ein junger Mann mit markantem Kiefer und roten Koteletten starrte ihn mit unverhohlenem Misstrauen an. Die Wucht seines Blicks traf Edward unvorbereitet, obwohl es schon das zweite Mal an diesem Abend war, dass sich ihre Blicke kreuzten. Auch beim ersten Mal hatte ein Sturm in den Augen des Fremden getobt.

Edward wusste, er sollte besorgt sein. Stattdessen war er unwillkürlich fasziniert. Er erwiderte die Aufmerksamkeit und spürte eine Gänsehaut aufkommen.

Bereits bei ihrer Ankunft hatte der Fremde aus der Menge hervorgestochen, seither fühlte sich Edward instinktiv zu ihm hingezogen. Er hätte das Spiel noch weitergespielt, doch ein zweiter Gentleman begann eindringlich auf den Rotschopf einzureden. Er warf Edward einen nervösen Blick zu, bevor er seinen mysteriösen Begleiter mit sanfter Gewalt von dannen schubste.

»Eine Brandstiftung?«, fragte Edward und wandte sich wieder Amelia zu. »Dann doch eher Hochverrat. Vielleicht habe ich auch seine Geliebte vergiftet.«

Amelia sah ihn verzagt an.

»Darüber sollten Sie nicht scherzen. Es ist ein etwas wunder Punkt.«

Edwards Interesse war nicht nur geweckt, es verlangte darüber hinaus knurrend nach einem saftigem Happen Tratsch.

»Oh? Was hat es denn mit diesem hübschen Choleriker auf sich?«

Denn hübsch war er allemal, das war Edward nicht entgangen. Wenn man einmal von den Medusa-Augen absah, die so herrlich grün schimmerten, dann waren da noch die breiten Schultern, der sehnige Hals und zweifellos vom Wein purpurn gefärbte Lippen. Edward war nicht abgeneigt. Er wollte herausfinden, ob der Lord genauso stürmisch küsste, wie es das Unwetter in dessen Blick versprach.

»Lord Melville ist der Sohn des Marquess of Ripon. Er lässt sich nicht allzu oft auf Veranstaltungen dieser Art blicken, doch er ist … recht begehrt.«

»Fettes Erbe?«

Amelia warf ihm einen halb tadelnden, halb belustigten Blick zu.

»Unter anderem. Er ist auch ganz nett anzusehen, wenn man den anderen Damen glaubt.«

»Oh, wir glauben den Damen«, sagte Edward gedankenlos.

Dann wurde er sich wieder bewusst, dass sie sich immer noch auf einem Ball befanden, auch wenn es hier weniger steif und verklemmt zuging als in den meisten Londoner Etablissements.

Er ermahnte sich, von nun an besser aufzupassen, welche Worte er kundtat und welche besser unausgesprochen blieben. Amelia gingen wohl ähnliche Gedanken durch den Kopf, denn sie schüttelte still den Kopf.

»Wenn man ihnen weiterhin Gehör schenkt, den Damen meine ich, dann wird Lord Melville jedoch auch vom Unglück verfolgt. Beziehungsweise seine Auserwählten«, erklärte sie.

»Ich wittere ein äußerst schändliches Gerücht. Spannen Sie mich nicht länger auf die Folter, ich bitte Sie!«

Ein Schmunzeln glitt über Amelias Gesicht.

»Sein erstes Bündnis mit einer Kindheitsfreundin endete, als die Pocken sie dahinrafften. Und seine zweite Verlobte verschwand spurlos, nachdem ihr Vater des Mordes bezichtigt und gehängt wurde.« Sie flüsterte den letzten Teil des Satzes und fuhr danach mit ernster Stimme fort: »Allerdings sollte man dem nicht zu viel Glauben schenken. Die Leute reden gern. Und überhaupt, Lord Melville hat erneut sein Herz verloren, wie es scheint. Miss Elizabeth Ailesbury macht sich zumindest große Hoffnungen.«

Edward hob feierlich das Glas.

»Ein Hoch auf Miss Ailesburys Gesundheit!«, rief er und leerte den Punsch.

Amelia wollte protestieren, doch in genau dem Moment bäumte Sally sich vor ihnen auf. Die Hände in die Hüften gestemmt, sah sie von Edward zu Amelia.

»Ich renne wie eine Wildgewordene durch diesen riesigen Prunkbau, und ihr zwei steht hier die ganze Zeit beisammen und zwitschert euch einen?«

»Meine liebe Sally, wenn ich mich recht erinnere, hast du mir befohlen, mich nicht von der Stelle zu rühren – und somit verdiene ich deinen Zorn nicht. Miss Raine ist mir ganz von allein in die Arme gelaufen.«

»Wie schön, Sie zu sehen, Miss Savage«, sagte Amelia schlicht, und schon schmolz Sally dahin. Der erboste Ausdruck schwand und wurde von träumerischem Entzücken ersetzt.

»Die Freude ist ganz meinerseits«, erwiderte Sally wie ein frommes Schaf.

Edward vermied es gerade noch, die Augen zu verdrehen. Junge Liebe war ebenso zuckersüß wie pathetisch. Sally hakte sich bei Amelia unter.

Ohne die Augen von ihr zu lassen, sprach sie weiter. »Wenn es dir nichts ausmacht, Edward, Miss Raine und ich haben einiges zu besprechen.«

Edward setzte zu einer Antwort an, doch Sally zog ihre Partnerin bereits mit sich. Amelia schenkte ihm noch ein Winken, dann waren die zwei verschwunden.