2,99 €

Mehr erfahren.

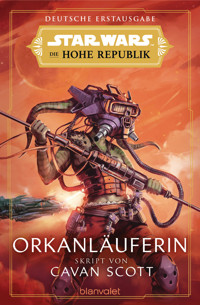

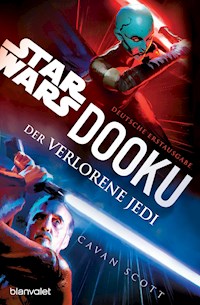

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Das Erfolgshörspiel aus den USA als exklusive Romanversion – natürlich bei Blanvalet!

Als dunkler Sith Darth Tyranus erlangte er grausame Berühmtheit, doch zuvor war er der hoch angesehene Jedi-Meister Count Dooku. Wie wurde aus dem Kämpfer für das Gute ein Diener des Bösen? War es nur die Verführung der Macht der dunklen Seite? War es die Verzweiflung über seine verlorene Heimat? Oder waren es die strengen Regeln der Jedi, denen kaum ein Sterblicher gewachsen ist? Fest steht bislang nur, dass sich der ehrenvolle Count Dooku zum Verräter Darth Tyranus wandelte. Dies ist seine Geschichte.

Die Diener der dunklen Seite der Macht oder des Imperiums sind deine wahren Helden? Dann solltest du diese Star-Wars-Romane nicht verpassen:

Darth Bane. Schöpfer der Dunkelheit

Darth Bane. Die Regel der Zwei

Darth Bane. Dynastie des Bösen

Thrawn

Thrawn. Allianzen

Thrawn. Verrat

Darth Maul. Der Schattenjäger

Darth Maul. In Eisen

Dunkler Lord. Der Aufstieg des Darth Vader

Darth Plagueis

Darth Scabrous

Tarkin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 707

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Buch

Als dunkler Sith Darth Tyranus erlangte er grausame Berühmtheit, doch zuvor war er der hoch angesehene Jedi-Meister Count Dooku. Wie wurde aus dem Kämpfer für das Gute ein Diener des Bösen? War es nur die Verführung der Macht der dunklen Seite? War es die Verzweiflung über seine verlorene Heimat? Oder waren es die strengen Regeln der Jedi, denen kaum ein Sterblicher gewachsen ist? Fest steht bislang nur, dass sich der ehrenvolle Count Dooku zum Verräter Darth Tyranus wandelte. Dies ist seine Geschichte.

Autoren

Cavan Scott, der Autor der Hörspiel-Vorlage

Der Roman- und Comicautor Cavan Scott hat bereits für so bekannte und beliebte Franchises wie Star Wars, Doctor Who, Star Trek, Vikings, Judge Dredd, Pacific Rim und Sherlock Holmes geschrieben. Er ist der Verfasser von The Patchwork Devil und Cry of the Innocents und gehört zur »Project Luminous«-Initiative von Lucasfilm. Außerdem zeichnet er für zahlreiche Comics für IDW, Dark Horse, Vertigo, Titan, Legendary, 2000 AD und The Beano verantwortlich. Zusammen mit seiner Frau und seinen Töchtern lebt der ehemalige Zeitungsredakteur in Bristol, Großbritannien. Seine lebenslange Leidenschaft gilt klassischen Gruselfilmen, Folklore, Hörspielen, der Musik von David Bowie und dem Wandern. Außerdem besitzt er entschieden zu viele Actionfiguren.

Andreas Kasprzak, der Autor der Romanfassung

Andreas Kasprzak arbeitet seit dem Abschluss seiner Buchhändlerlehre als Autor, Übersetzer, Herausgeber, Producer und freier Journalist. Neben zahlreichen Romanen und Kurzgeschichten aus den Genres Thriller, Krimi, Fantasy, Horror und Science-Fiction hat er diverse Dreh- und Synchronbücher verfasst. Bestens bekannt ist er für seine zahlreichen Übersetzungen. So ist er u. a. seit langem für die Übersetzung der meisten Star-Wars-Romane im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Darüber hinaus hat er auch für viele andere populäre Franchises wie Warcraft, StarCraft, Halo, Assassin’s Creed, Diablo und Cyberpunk 2077 gearbeitet. Zu den namhaften Autoren, die er bislang ins Deutsche übertragen hat, gehören u. a. George R. R. Martin, Patrick Rothfuss, Ursula K. LeGuin, H. P. Lovecraft, Gillian Flynn, Timothy Zahn und Christie Golden.

Besuchen Sie uns auch aufwww.instagram.com/blanvalet.verlag undwww.facebook.com/blanvalet.

Cavan Scott & Andreas Kasprzak

DOOKU

Der verlorene Jedi

Das englische Hörspiel wurde geschrieben von Cavan Scott. Es wurde übersetzt und zu einem Roman umgeschrieben von Andreas Kasprzak.

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Star Wars™ Dooku: Jedi Lost« bei Century, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe Copyright © 2019 by Lucasfilm Ltd. & ® or ™ where indicated.

All rights reserved.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Rainer Michael Rahn

Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, nach einer Originalvorlage® & ™ 2019 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.

Umschlagmotiv: Aaron McBride

Umschlagdesign: Scott Biel

HK · Herstellung: sam

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN: 978-3-641-26161-0V001

www.blanvalet.de

Für Christopher Lee.

C. S.

Und für Holger Kappel,

der allen Widrigkeiten zum Trotz bereit war,

diese holprige Hyperraum-Route zu nehmen.

T. G.

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis …

1.

Ventress

Ich hasse es hier.

Ich hasse dieses Schloss. Ich hasse diese Klippen. Ich hasse die Spice-Fledermäuse, die in dichten Schwärmen über den Wipfeln des Waldes tief unter mir umherflattern, auf der ständigen Jagd nach Beute, und die Zwillingsmonde von Serenno, die bleich und rund wie Totenfratzen auf mich herabgrinsen, voller Spott und Verachtung, während ich hier auf der Brüstung stehe, hoch über dem Rest dieses elenden Planeten, und mich frage, wie es wohl wäre, einfach zu springen.

Wäre dies das Ende?

Oder würde die Macht mich beschützen? Würde sie dafür sorgen, dass ich in einer dieser üppigen Baumkronen lande, sicher wie in einem Nest, behütet von unsichtbaren Kräften, die so wenig greifbar und zugleich doch so real sind, dass sie mein Dasein bestimmen, solange ich denken kann? Würde die Macht mir helfen, den perfekten Ast zu finden, der mein Gewicht trägt, damit mir nichts geschieht?

Ein Teil von mir wünscht sich, unten auf dem Boden zerschmettert zu werden.

Dann wäre es endlich vorbei.

All die Qualen. All die Zweifel.

Verschlungen von süßem, traumlosem Vergessen.

Doch ein anderer Teil von mir – der Teil, der nicht bereit ist aufzugeben, ganz gleich, was auch geschieht – wird niemals zulassen, dass ich einfach die Augen schließe, ein letztes Mal tief durchatme und dann über die Kante ins Nichts trete. Dafür ist mein Überlebenswille einfach zu stark.

Das war schon immer so.

Und auch das hasse ich.

Aber am meisten zuwider ist mir die Stimme. Diese unverwechselbare, unmögliche Stimme. Eine Stimme aus der Vergangenheit, die nicht hierhergehört.

Die Stimme eines Toten.

»Was machst du hier, Kleine?«, flüstert sie direkt in mein Ohr. »Die ganze große weite Galaxis stand dir offen. Was hat dich ausgerechnet hierher verschlagen?«

Ich schaue mich instinktiv um, halb in der widersinnigen Erwartung, sein vertrautes Gesicht in den Schatten zu sehen. Diese gütigen grünen Augen. Dieses schiefe, verständnisvolle Lächeln, das nie von seinen Zügen zu weichen schien, nicht einmal, wenn es allen Anlass dazu gab.

Aber da ist nichts.

Ich bin allein hier oben auf dem Bergfried – allein mit den Staubmotten, die im Mondlicht zur Melodie des Windes tanzen, der durch die unzähligen Erker und Zinnen des Schlosses pfeift. Er ist nicht da, der Mann, dem diese Stimme gehört – jedenfalls nicht körperlich. Seine Präsenz hingegen ist so deutlich spürbar, dass ich das Gefühl habe, er stünde unmittelbar neben mir, keine Handbreit entfernt.

»Wie bist du so geworden?«, raunt Ky Narec, mein alter Meister. Er klingt zutiefst enttäuscht.

Ich widerstehe dem Drang nachzufragen, was er damit meint. Das ist auch gar nicht nötig. Ich weiß es ohnehin.

Wie bist du so geworden … zu diesem Monster …

Bin ich ein Monster?

Vielleicht.

Vieles von dem, das ich getan habe, würde dafür sprechen. Genau wie diese Leere in mir, schwarz und kalt wie der Weltraum, als wären all meine Gefühle zusammen mit Ky Narec gestorben, damals, als er in meinen Armen seinen letzten Atemzug tat. Aber das stimmt nicht. Ich fühle durchaus. Bloß, dass da keine Liebe in mir ist, keine Reue, keine Gnade und kein Mitgefühl.

Nur Hass.

Ich kann verstehen, dass Ky Narec von mir enttäuscht ist. Wahrscheinlich bin ich das sogar selbst.

Dann regt sich Trotz in mir.

Was hat er denn erwartet, verdammt noch mal? Schließlich war er es, der mich verlassen hat, und nicht umgekehrt! Wäre er seinerzeit bei mir geblieben, wäre alles anders geworden. Davon bin ich überzeugt.

Und was die Frage betrifft, was mich hierher verschlagen hat, an diesen trostlosesten aller Orte …

Auch das war sein Werk. Er hat mich hierhergeführt.

Ky Narec, Jedi-Meister.

Und dann ließ er mich hier zurück.

»Ich habe dich nicht verlassen, Asajj«, widerspricht seine Stimme im Wind. »Das würde ich niemals tun!«

Bevor ich’s mich versehe, murmle ich gereizt: »Halt die Klappe!« Ich will davon nichts wissen. Denn es ändert nichts. Was geschehen ist, ist geschehen. »Raus aus meinem Kopf!«

Offenbar waren meine letzten Worte lauter, als ich dachte, und um einiges ungestümer, denn unversehens krächzt eine metallische Stimme hinter mir: »Herrin?«

Ich erschrecke mich fast zu Tode, als ich herumfahre und automatisch nach meinen beiden Lichtschwertern greife. Doch bevor ich die blutroten Klingen aktivieren kann, erkenne ich meinen Irrtum.

Hinter mir steht nicht Ky Narec. Bloß einer dieser verfluchten Droiden, von denen es hier im Schloss nur so wimmelt, eine gedrungene, mausgraue LEP-Dienereinheit mit einem Holo-Projektor auf dem Kopf, der dafür sorgt, dass der Droide mit seinem langen dürren Hals und den übergroßen Fotorezeptoren aussieht wie eine verunglückte Kreuzung aus einem Quermianer und einem Ortolaner.

»Ich habe nicht mit dir geredet«, sage ich schroff.

Die Servomotoren des Droiden surren, als er sich auf dem Balkon umschaut. »Aber sonst ist hier niemand.«

Statt darauf einzugehen, frage ich mit einem genervten Seufzen: »Was willst du, Droide?«

»Meine Kennung«, erklärt der Blecheimer, »lautet LEP-10019.«

»Und was«, entgegne ich, »schert mich das?«

Offenbar ist die Einheit nicht auf Sarkasmus programmiert, denn anstatt sich auf sinnlose Diskussionen einzulassen, erklärt LEP-10019 nur förmlich: »Er wünscht Euch zu sehen.«

Natürlich wissen wir beide, dass das nicht wirklich ein Wunsch ist, und schon gar keine Bitte.

Der Count ist niemand, der irgendwen um irgendwas bittet.

Er befiehlt.

Und ob es mir gefällt oder nicht, sein Wort ist Befehl.

Darum versuche ich erst gar nicht, irgendwelche Ausflüchte zu machen. Stattdessen lasse ich meinen Blick ein letztes Mal über den Nachthimmel schweifen, über das blinkende Lichtermeer der Hauptstadt Carannia weiter im Westen, über den tiefen, dunklen Wald – und über den Abgrund, der plötzlich sogar noch verlockender wirkt.

Ein einziger Schritt, sage ich mir. Nur ein Schritt, und es ist vorbei …

Doch als ich mich schließlich widerwillig in Bewegung setze, führen mich meine Schritte nicht in süßes, wonnigliches Vergessen, sondern in die Eingeweide von Dookus Palast. Vor ewigen Zeiten von der Familie Serenno erbaut, ragt im Herzen des weitläufigen Gebäudekomplexes ein mächtiger, fast eiförmiger grauer Turm empor, um den herum in regelmäßigen Abständen sechs kleinere, spitzer zulaufende Türmchen gruppiert sind, wie Soldaten, die ihren König bewachen.

LEP-10019 hat die Führung übernommen und geleitet mich durch die labyrinthischen Korridore des Schlosses, von denen einer genauso aussieht wie der andere. Den Prunk und Protz, den man normalerweise in den Adelshäusern der Galaxis findet, sucht man hier vergebens. Zugegeben, die hohen Gewölbedecken und die eleganten Torbögen sind beeindruckend. Auf Rattatak gab es nichts dergleichen – oder jedenfalls nichts, was nicht von den Brandspuren durch Blasterbeschuss übersät war. Aber wo sind die Porträts der lange verblichenen Vorfahren? Wo sind die Statuen einstiger Würdenträger? Wo ist der ausgestopfte Rancor-Schädel über dem lodernden Kaminfeuer?

Dookus Palast ist makellos, aber leer, ohne jede Wärme oder Herzlichkeit. Hier gibt es nichts als nackten Durastahl, so steril, dass man davon essen könnte.

Und die ganze Zeit, während ich dem Droiden durch die Flure folge, stelle ich mir vor, wie ich ihn zerstöre; lasse mir all die wundervollen Möglichkeiten durch den Kopf gehen, ihn in seine Einzelteile zu zerlegen. Das hilft ein wenig dabei, meine Unruhe zu lindern.

Schließlich erreichen wir die Große Halle.

Der Count steht am anderen Ende, auf dem erhöhten Podest, auf dem sich sein Thron befindet. Er hat die Hände hinter dem Rücken verschränkt und schaut durch das große, kreisrunde Panoramafenster, das die ganze Wand beherrscht, auf sein Reich hinaus. Das Wappen seiner Familie, des Hauses Serenno, ist in das Buntglas geätzt; ich weiß bis heute nicht, was der Kreis und die merkwürdigen geschwungenen Linien darum herum bedeuten, aber es interessiert mich auch nicht. Zumal ich viel zu sehr mit der Versuchung kämpfe, El-e-Pee seinen albernen Hasenkopf von den Schultern zu trennen. Doch bevor ich meinem Verlangen nachgeben kann, macht er mit quietschenden Servos auf dem Absatz kehrt und wankt davon, um mich mit Dooku allein zu lassen, der einfach nur dasteht, vor dem Fenster, und keinerlei Anstalten macht, sich umzudrehen, so, als hätte er meine Ankunft überhaupt nicht bemerkt.

Doch natürlich weiß er, dass ich hier bin.

Das wusste er bereits, bevor ich auch nur einen Fuß in die Große Halle gesetzt hatte, so, wie er immeralles weiß, was in seinem Palast vorgeht. Er hat seine Augen und Ohren überall. Und das, was seine Armee von Diener-Droiden ihm nicht zuträgt, verrät ihm die Macht. Es ist schlichtweg unmöglich, etwas vor ihm zu verbergen. Ich muss es wissen. Ich habe es versucht – und teuer dafür bezahlt.

Da ich mir nicht die Blöße geben will, als Erste das Wort zu ergreifen und so meine Nervosität darüber preiszugeben, was er von mir will, sinke ich zu Füßen des Thronpodests auf ein Knie und warte. Jeder meiner Muskeln schmerzt von der Anstrengung, die es mich kostet, gelassen zu wirken.

Nicht, dass es mir gelingen würde, ihn zum Narren zu halten.

»Deine Gefühle verraten dich«, sagt er denn auch, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Seine Stimme ist genauso kalt und gefühllos wie der Durastahl, aus dem sein »Zuhause« erbaut ist. Ganz anders als die von Ky Narec, die noch immer in meinen Ohren nachhallt: Wie bist du so geworden?

»Tut mir leid«, bringe ich mit mühsamer Beherrschung heraus. »Ich …«

»Habe ich dir erlaubt zu sprechen?«, fällt Dooku mir ins Wort. Er braucht nicht einmal laut zu werden. Seine natürliche Autorität schneidet tiefer als jede Vibroklinge. Ich beiße die Zähne zusammen und versuche, den Zorn zu bändigen, der sich in meinen Eingeweiden windet wie ein Nest Blutvipern, bereit, zuzuschnappen. Doch natürlich spürt der Count genau, was in mir vorgeht. Ich bin für ihn wie ein offenes Buch.

»Tu das nicht«, sagt er. »Hör auf, deine Wut zu unterdrücken. Lass sie wachsen! Lass sie gären!«

Jetzt, endlich, dreht er sich um und mustert mich, in jeder Hinsicht von oben herab – nicht interessiert, sondern eher mit müßiger Neugierde, auf dieselbe Weise, wie ein Wissenschaftler im Labor eine Wompratte studiert, um zu sehen, ob das Vieh einen neuen Trick gelernt hat – um zu sehen, ob es eine Belohnung verdient.

»Deine Verbrennungen heilen«, sagt Dooku; es ist keine Frage. »Tun sie noch weh?«

»Nein, Meister.«

Er hebt eine seiner scharf geschnittenen Augenbrauen, die seinem hageren, länglichen Gesicht mit der Adlernase nicht von ungefähr die Aura eines Raubvogels verleihen. »Lügnerin«, sagt er, doch sein Tonfall ändert sich nicht, so, als hätte er nichts anderes von mir erwartet. »Probier es noch mal.«

Ich weiß nicht, was quälender ist: der stete Schmerz, der in meinen Gliedern pocht, während die versengte Haut und das verkohlte Fleisch allmählich genesen – oder die Erkenntnis, dass ich ihm einfach nichts verheimlichen kann, so sehr ich es auch versuche. Das ist an sich zwar nichts Neues, aber trotzdem hätte ich mich lieber freudestrahlend in jedes flammende Inferno gestürzt, als zerknirscht zuzugeben: »Ja. Meine Wunden schmerzen … sehr.«

»Gut«, entgegnet er gedehnt, und ich weiß, dass er seine Genugtuung darüber, mich bei einer Unwahrheit ertappt zu haben, auskostet wie teuren Wein … wie einen Schluck von dem Crème d’Infame, den er so schätzt. »Konzentrier dich auf den Schmerz. Mach ihn dir zunutze. Dieser Schmerz ist die Quelle deiner Kraft!«

Ich senke den Kopf und blicke zu Boden. Doch obwohl es auf ihn vermutlich so wirkt, ist es keine Geste der Demut – ich will ihm nur einfach nicht in sein selbstgefälliges Antlitz schauen müssen, als ich leise sage: »Ja, Meister.«

Meister.

Das Wort bleibt mir fast im Halse stecken, wie ein Stück faules Fleisch. Eigentlich hatte ich mir geschworen, nie wieder jemanden »Meister« zu nennen. Nicht nach Hal’Sted. Und schon gar nicht nach Ky Narec.

Als mir klar wird, dass ich mich einmal mehr selbst verrate, balle ich die Hände so fest zu Fäusten, dass sich die Nägel tief in meine Handflächen bohren.

Wieder quält mich Ky Narecs Stimme, die mir zuflüstert: Wie bist du so geworden? Sind das die Werte, die ich dich gelehrt habe?

Eine Stimme, die nur ich allein hören kann.

Und plötzlich frage ich mich, ob das Ganze vielleicht eine weitere Prüfung ist.

Hat Dooku ein Macht-Phantom heraufbeschworen, um mich zu peinigen? Um mich mit einer meiner schlimmsten Ängste zu konfrontieren? Zuzutrauen wäre es ihm. Natürlich … dem Count ist alles zuzutrauen.

Ich drücke trotzig die Schultern durch und zwinge mich, das Kinn zu heben. Ich darf seinem Blick nicht ausweichen. Ich muss stark wirken. Dooku wittert Schwäche auf tausend Parsec Entfernung.

So wie jetzt.

Seine Augen verengen sich zu Schlitzen. »Etwas beschäftigt dich.«

»Nein, Meister«, widerspreche ich, doch selbst in meinen Ohren klingen die Worte halbherzig. »Es ist nichts …«

Sein Blick wird zu schwarzem Eis. »Ich sagte: Lüg mich nicht an!«

Ich schüttle hastig den Kopf und schäme mich für meine eigene Katzbuckelei. »Das … das würde ich niemals tun, Meister! Das könnte ich gar nicht!«

Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem flüchtigen Lächeln.

Fieps, Fieps, Fieps. Die Ratte hat ihre Sache gut gemacht.

Die Ratte hat ihre Lektion gelernt.

Einen Moment lang schaut er mich nur schweigend an, und mir ist, als würde er bis auf den tiefsten Grund meiner Seele blicken. Dann sagt er, so ruhig, als spräche er über das Wetter: »Du würdest mich gern töten.«

Ich zucke so heftig zusammen, als wäre ich geschlagen worden. Wieder erwischt! Die Woge der Schuldgefühle, die bei seinen Worten über mich hereinbricht, reißt mich förmlich mit, ein wahres Feuerwerk in der Macht, unmöglich zu verbergen, schon gar nicht vor einem Mann wie diesem. »Nein! Ich …«

Bevor ich stammelnd etwas zu meiner Verteidigung vorbringen kann, zischen ohne Vorwarnung Machtblitze aus seinen Fingerspitzen.

Zzzzzzzzzzzzz!

Flirrende, knisternde, dunkelblaue Energie umhüllt mich, durchdringt mich, und plötzlich stehen nicht bloß meine Gliedmaßen, sondern jede einzelne verdammte Zelle meines Körpers lichterloh in Flammen. Der Schmerz ist so gewaltig, dass mir fast die Sinne schwinden. Ich muss all meine Kraft aufbieten, um nicht ohnmächtig zu werden – wenigstens diese Genugtuung will ich ihm nicht gönnen!

Es dauert einen Moment, bis mir klar wird, dass der unmenschliche, schrille Schrei, den ich höre, mein eigener ist.

Binnen eines einzigen vernichtenden Augenblicks demonstriert er mir, was hier von Bedeutung ist.

Nicht die Droiden. Nicht das Schloss. Ja, nicht einmal Ky.

Alles, was zählt, ist seine Autorität. Seine Macht.

Er ist für mich das Maß aller Dinge.

Er ist mein Meister.

Wie um sicherzustellen, dass ich das niemals vergesse, zucken weiter Blitze aus seinen Fingern, ein unablässiger Strom der Qual. Groteske Schatten tanzen über die Wände, ein unheimliches Wechselspiel aus Licht und Dunkel. Hätte ich mir nicht schon vor Jahren den Schädel kahl geschoren, wäre mir jetzt der widerwärtige Gestank verbrannten Haars in die Nase gestiegen.

»Natürlich willst du mich umbringen«, sagt Dooku seelenruhig, als wäre ein solcher Wunsch das Normalste in der Galaxis. »Das liegt nun mal in deiner Natur. Du bist eine Mörderin. Töten ist das, was du am besten kannst. Genau deshalb habe ich dich ja auserwählt. Oder denkst du, es hat mich seinerzeit rein zufällig nach Rattatak verschlagen? Dass ich aufs Geratewohl über das Loch gestolpert bin, in dem du dich verkrochen hattest?«

Er erwartet keine Antwort darauf, und er bekommt auch keine. Selbst, wenn ich gewollt hätte, wäre es mir unmöglich gewesen, auch nur eine Silbe herauszubringen. Die Elektroschocks, die unermüdlich durch meinen Körper branden, haben all meine Muskeln zu Beskar verkrampfen lassen, sodass es einem Wunder gleichkommt, dass ich mich auch nur auf den Beinen halten kann.

»Nein, mein Kind«, fährt Dooku fort, während er gemächlich die Stufen seines Thronpodests hinabsteigt. Er hat keine Eile; er weiß, dass ihm seine Beute gewiss ist. »Die Macht hat mich geleitet … mich zu dir geführt. Sie zeigte mir eine Dathomiri, kaum mehr als ein Kind, von ihresgleichen verkauft, um ihren Hexenzirkel zu retten … eine Sklavin, befreit aus der Knechtschaft … eine Padawan-Schülerin, gezwungen, ihren Meister im Dreck verbluten zu sehen …«

Auch wenn das eigentlich unmöglich ist, schmerzt mich jedes seiner Worte mehr als die Machtblitze, die gnadenlos meinen Leib malträtieren.

Ich will das nicht hören. Nichts davon.

Mit aller Kraft, die ich noch aufbringen kann, krächze ich: »Bitte …«

»Haben sie auch so gefleht, deine Opfer, als du Rache an ihnen nahmst?«, fragt er, während er gemessenen Schrittes um mich herumgeht. »Als du jeden der Rattataki abgeschlachtet hast, die sich verschworen hatten, deinen Meister zu ermorden?« Er seufzt beinahe wehmütig. »Oh, ich wünschte, ich hätte dabei sein können, Ventress! Ich wünschte, ich hätte ihre Gesichter gesehen, als ihnen klar wurde, welchen Sturm sie mit ihrer Tat entfacht hatten … welch tödlichen Orkan …« Jetzt klingt er fast ein bisschen bewundernd, wie ein Jäger, der anerkennend das mit handwerklicher Präzision ausgeweidete Tier eines Kameraden begutachtet.

Und obwohl sich alles in mir dagegen sträubt, durchlebe ich jeden dieser Momente trotz der Machtblitze und der Schmerzen, die sie verursachen, erneut. Ich sehe Meister Hal’Sted vor mir, auf offener Straße feige in den Rücken geschossen. Elende, verfluchte Weequay! Ich spüre den Zorn, der in mir aufsteigt, als ich daran denke, der Kummer selbst nach all diesen Jahren noch genauso überwältigend wie damals auf Rattatak, als ich ihn sterbend in der Gosse fand. Ich entsinne mich an das dumpfe Brummen meiner Lichtschwerter, die roten Klingen vage Schemen im Halbdunkel der Dämmerung. Und ich erinnere mich an die Schreie derer, die durch meine Hand ihre gerechte Strafe erfuhren, ihr Kreischen wie Musik in meinen Ohren.

Bis zu diesem Augenblick wusste ich nicht, wie unvergleichlich süß Vergeltung schmeckt. Gewiss, Ky hätte darauf beharrt, dass das nicht der Weg der Jedi sei, dass der Kodex des Ordens zu Frieden und Harmonie aufruft, und all diesen blasierten Hüter-der-Galaxis-Unfug. Aber das wäre mir gleichgültig gewesen. Denn in dem Moment, als mein Meister seinen letzten Atemzug tat, erkannte ich, wie verlogen die Lehren der Jedi sind.

Von wegen: Es gibt keinen Tod …

Zol Kramer.

Rynn’k-lee.

Auch sie strafen das Mantra des Ordens Lügen. Denn sie sind gefallen, einer nach dem anderen. Der Tod kam zu ihnen … ich kam zu ihnen … und vergalt Gleiches mit Gleichem. Das ging so lange, bis ich schließlich Osika Kirske gegenüberstand, der dreckigen Schlange, die Kys Ermordung befohlen hatte.

Ich dachte, bei ihm würde es genauso sein wie bei den anderen. Ich dachte, er würde für das bezahlen, was er meinem Meister angetan hatte – und mir. Ich dachte, er würde genauso leiden, wie ich litt.

Aber ich habe mich geirrt.

Ich war verblendet von meiner eigenen Eitelkeit, zu überzeugt davon, siegreich aus diesem Kampf hervorzugehen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Kirske, dieser durchtriebene Gauner, absichtlich den Lockvogel spielen würde, bis es längst zu spät war …

… und seine Falle zuschnappte, damals, auf Rattatak, das unter seiner tyrannischen Herrschaft ächzte.

Dort fand Dooku mich dann – nicht umringt von den Leichen meiner Feinde, sondern gezwungen, zur Unterhaltung anderer Blut zu vergießen, als Gladiatorin in einer dreckigen Grube, das verhasste Schockband fest um meinen Hals geschlossen.

Konnte er meine Reue fühlen? Meine Wut?

Führte mein Hass ihn zu mir, quer durch die Galaxis, wie ein Signalfeuer in finsterer Nacht?

Als ich ihn das erste Mal sah, hatte ich nicht die geringste Ahnung, wer er ist. Für mich war er bloß der Neueste einer langen Reihe von Zuschauern, die die Annehmlichkeiten von Kirskes Ehrentribüne in der Arena genossen, sich im kühlen Schatten der Baldachine an erlesenen Spezialitäten ergötzten, während sich kaum zwei Dutzend Schritte entfernt verzweifelte Sklaven gegenseitig die Schädel einschlugen. Ich wusste nicht, dass der Count sich an meinen Peiniger gewandt hatte, weil er auf der Suche nach einer fähigen Meuchelmörderin war – oder dass er seine Wahl, wer künftig für ihn die Drecksarbeit erledigen sollte, längst getroffen hatte.

Keine Ahnung, wer von uns überraschter war, als Dooku ihn ohne jede Vorwarnung einen Kopf kürzer machte: ich oder der Vollick selbst. Im einen Moment nippte der Count in aller Seelenruhe an einem Glas Cortgy-Branntwein, im nächsten trennte sein purpurrotes Lichtschwert Kirske sein tumbes Haupt von den Schultern. Der Schädel fiel hinunter in die Kampfarena, schlug erst ein Mal und dann noch ein zweites Mal auf dem Boden auf und blieb schließlich direkt zu meinen Füßen im blutigen Sand liegen, die Augen weit aufgerissen, die brutale Visage in einer Miene schockierter Fassungslosigkeit erstarrt.

Dennoch war mir nicht zum Jubeln zumute. So verschaffte Kirskes Schicksal mir keine Genugtuung. Ich hätte diejenige sein sollen, die ihm den Todesstoß versetzte, die seinem Leben ein Ende machte und ihn für alles bezahlen ließ, was er mir angetan hatte – nachdem ich ihn genüsslich hätte leiden lassen, nicht Stunden, sondern Tage … ja, Wochen … sogar Monate …

So lange, bis er mich irgendwann angefleht hätte, ihn von seinem Elend zu erlösen.

Und dann hätte ich noch mal voller Wonne von vorn angefangen.

Doch dieser Fremde mit den feinen Kleidern, dem gepflegten grauen Bart und dem herrischen Blick hatte mich um meine Rache gebracht.

Ich war außer mir vor Zorn.

Ich stieß mich mit aller Kraft vom Boden ab, und mit einem gewaltigen Satz trug mich die Macht geradewegs auf die Tribüne. Meine Lichtschwerter loderten. Ohne zu zögern, stürzte ich mich auf Dooku, nur Hass und siedend heiße Wut. Zwei Klingen gegen eine. Eigentlich hätte dieser hagere alte Mann niemals imstande sein dürfen, sich gegen mich zu behaupten.

Doch das tat er.

Er blockte gekonnt jeden Angriff, wehrte mühelos jeden Hieb ab, parierte elegant jeden ungestümen Vorstoß.

Und die ganze Zeit über verschüttete er nicht einen einzigen Tropfen von seinem kostbaren Brandy.

Dann bekam ich zum ersten Mal seine Machtblitze zu spüren. Es fühlte sich an, als würde jedes Atom in meinem Körper in Stücke gerissen. Jede Erinnerung, die ich jemals besaß, verbrannte zu nichts.

Mutter Talzin.

Hal’Sted.

Ky …

Schlagartig waren sie alle verschwunden, verschlungen vom Schmerz von Dookus dunkler Magie.

Ich kann mich nicht entsinnen, wie meine Lichtschwerter aus meinen Händen glitten. Ja, ich erinnere mich nicht einmal daran, wie ich ohnmächtig wurde. Da war bloß diese unsägliche, alles verzehrende Qual, ehe die Welt in waberndem grauem Nebel versank.

Nur allmählich klärten sich meine Sinne wieder. Ich weiß noch, wie mich mechanische Hände packten und durch mir fremde Gänge schleiften. Mein Schockhalsband war verschwunden, und die Luft, die über meine Haut strich, war kühl. Ich erinnere mich, dass ich Vogelgesang hörte, als man mich an offenen Fenstern vorbeizog. Da wusste ich, dass ich mich nicht länger auf Rattatak befand. Denn die einzigen Vögel auf diesem elenden Planeten sind die Aasgeier, die in den Staubebenen die Knochen der armen Seelen sauber picken, die der Hitze oder den Sandleuten oder den Nexus zum Opfer gefallen sind, die auf der Suche nach Beute die Dünen durchstreifen.

Nein, ich war hier, auf Serenno.

In Dookus Palast.

Der Count wartete damals in der Großen Halle auf mich, an genau derselben Stelle, an der er auch jetzt steht, um mit Augen auf mich herabzublicken, so dunkel wie ein Schwarzes Loch.

»Die Macht ist stark in dir«, waren die ersten Worte, die er je an mich richtete. »Genau wie dein Hass. Du wirst mir ein nützliches Werkzeug sein!« Ohne darauf zu warten, dass ich etwas erwiderte, fuhr er mit einer Bestimmtheit in der Stimme fort, die keinen Widerspruch duldete: »Ich werde dich in den Wegen der Dunklen Seite unterweisen, die der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten ist. Ich werde dich Dinge lehren, von denen dein alter Meister nur träumen konnte. Doch zuvor musst du dich als würdig erweisen …«

Dookus Worte verklingen im Zwielicht meiner Erinnerung, und ich brauche einen Moment, um zu realisieren, dass die Blitze aufgehört haben. Hände ergreifen meine versengten Arme. Noch halb benommen, ist mir im ersten Moment, als wäre es Ky, der mir wieder auf die Beine hilft. Doch dann klärt sich mein Blick, und ich schaue ins Gesicht des Mannes, der mich erst gerettet und dann in die tiefsten Abgründe der Hölle gestoßen hat.

Meine Beine fühlen sich an wie Pudding, doch ich zwinge mich, aus eigener Kraft zu stehen, und ermahne mich, stark zu wirken, ganz gleich, welche Lektionen Dooku jetzt wieder für mich bereithalten mag. Er liebt es, den Oberlehrer zu spielen und mir dabei das Gefühl zu geben, bloß ein dummes, ungebildetes Gör zu sein, das von nichts in der Galaxis eine Ahnung hat – schon gar nicht von der Macht.

Ohne ein Wort des Bedauerns oder gar der Entschuldigung wegen der Qualen, die er mir gerade zugefügt hat, tritt er hinter seinen Schreibtisch und öffnet eine Schublade. Während ich alle Mühe habe, Luft in meine brennende Lunge zu saugen, holt er eine silbrig glänzende Scheibe hervor, nicht größer als eine Credit-Münze, und wirft sie vor sich auf den Tisch. Die Scheibe wirbelt mehrmals um die eigene Achse, wie ein Kreisel, ehe sie schließlich auf dem polierten Holz zum Liegen kommt.

Ich warte. Ich wage nicht, mich zu rühren, aus Angst vor neuen Repressalien. Erst, als er mir auffordernd zunickt, hebe ich die Scheibe auf und drehe sie neugierig zwischen den Fingern.

Es ist eine Datendisk.

»Schieb sie in den Holo-Projektor«, sagt Dooku.

Ich tue wie geheißen, und über dem Projektor erwacht ein flirrendes Hologramm zum Leben, das einen Jungen von vielleicht zehn Jahren zeigt. Er hat dunkle Augen und kurz geschorenes Haar. Er trägt das schlichte Gewand eines Jedi-Initianden. Und aus irgendeinem Grund kommt mir sein Gesicht sehr bekannt vor …

»Das seid Ihr!«, stelle ich überrascht fest.

Dooku seufzt, den Blick auf das Hologramm gerichtet, und als ich von dem Jungen zu dem alten Mann aufschaue, der aus ihm geworden ist, liegt tatsächlich so etwas wie Wehmut in seinen Zügen. »Ich hatte schon fast vergessen, dass ich einmal so jung war …« Er schweigt für einen Moment, und seine geistesabwesende Miene verrät mir, dass er in Gedanken gerade an einem anderen Ort weilt, in einer anderen Zeit. Dann kehrt er mit einem Ruck ins Hier und Jetzt zurück und sagt: »Diese Disk … gehörte meiner Schwester.«

»Eurer Schwester?«, platze ich heraus.

»Ich hatte keine Ahnung, dass sie die Aufnahmen behalten hat«, sagt Dooku in einem Ton, als hätte er mich gar nicht gehört, und das ist vermutlich auch besser so. Er hasst es, unterbrochen zu werden. »Eigentlich hatte ich ihr aufgetragen, sie zu löschen.«

»Aber wie ist das möglich?« Ich kann meine Verblüffung nicht verbergen. »Ihr wart ein Jedi. Und die Jedi lehnen seit jeher jede Art von familiären Bindungen ab. Wie konntet Ihr da eine Schwester haben?«

Wieder schweigt der Count, in Erinnerungen versunken. Als er schließlich antwortet, klingen seine Worte ungewohnt sanft: »Meine Schwester … Sagen wir einfach, wir haben einander gefunden.«

»Wie?«, frage ich, und noch im selben Moment, in dem die Worte über meine Lippen kommen, bereue ich sie bereits. Voll dumpfer Furcht warte ich auf den nächsten Machtblitz, um mich für meine vorlaute Äußerung zu bestrafen.

Stattdessen ruht Dookus Blick auf dem Hologramm des Jungen. Ich spüre den Konflikt in ihm … die widerstreitenden Gefühle … die längst begrabenen Erinnerungen, die plötzlich wieder an die Oberfläche kommen …

Als er schließlich erneut spricht, liegt eine Schwermut in seiner Stimme, die ich noch nie zuvor bei ihm gehört habe, und vermutlich auch niemand sonst in der Galaxis – außer vielleicht seine Schwester.

»Jeder von uns hat eine Familie, ob es den Jedi nun gefällt oder nicht. Doch aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast, wusste ich von meiner lange Zeit nichts. So wie die meisten heutigen Mitglieder des Ordens wurde auch ich von einem Sucher zum Tempel gebracht, von einem Jedi, der die Galaxis nach Macht-begabten Kindern durchkämmte. Da ich schon als Säugling nach Coruscant kam, wusste ich nichts von meinem Zuhause davor. Woher ich komme … wer meine Eltern sind … und meine Geschwister … Das habe ich erst Jahre später erfahren, als Initiand, als man mir auftrug, hierher zurückzukehren … in meine Heimat.«

Ich runzle die Stirn, ehrlich verwundert. »Trotz allem, was geschehen ist, seid Ihr zurück nach Serenno? Warum?«

»Zu Ehren einer großen Feier«, entgegnet Dooku, und wieder schweift sein Blick ab – in die Vergangenheit …

1. TEIL

INITIAND

(CA. 90 VSY* – CA. 86 VSY)

* VOR DER SCHLACHT VON YAVIN

2.

Dooku

Das Leben auf Serenno war nie arm an Festivitäten. Doch selbst für diesen Planeten am Äußeren Rand, der zu den wohlhabendsten der ganzen Galaxis zählt und seit jeher kaum eine Gelegenheit auslässt, dies auch zu zeigen, waren die Feierlichkeiten zu Ehren des fünfzigjährigen Bestehens des Bündnisses zwischen Serenno und der Galaktischen Republik bemerkenswert.

Meine Heimatwelt tat alles, um sich im besten Licht zu präsentieren, und auch die anderen Rand-Planeten nutzten die Gelegenheit, um zu zeigen, was sie zur stetig wachsenden Republik beisteuern konnten, in der Hoffnung, ebenfalls ein Stück vom lukrativen Kuchen des intergalaktischen Handels abzubekommen.

Die Hauptstadt Carannia glich einem gewaltigen Rummel, voller Trubel, Prunk und blinkender Lichter. Wohin man auch schaute, drängte sich Stand an Stand. Auf unzähligen Bühnen spielten Musiker aus allen Winkeln des Sektors. Gaukler traten auf. Stelzenläufer in grellbunten Kostümen staksten durch die Menge. Die Kinder erfreuten sich an Süßigkeiten und Karussells. Händler boten ihre Waren feil, andere ihre Dienste an. Es waren Schiffsbauer vertreten, Waffenschmieden, Droiden-Hersteller, Bergbau-Unternehmen, Agrarfarmer … und Jedi.

Ich war damals zwar erst zwölf, aber ich kann mich noch so deutlich an alles entsinnen, als wäre es gestern gewesen.

Der Hohe Rat hatte eingehend darüber beraten, ob es tatsächlich klug war, Initianden wie mich zu einem solchen Großereignis zu schicken. Einige Meister sprachen sich strikt dagegen aus; ich vermute, sie hatten Angst, wir wären noch zu jung und charakterlich zu wenig gefestigt, um all den eher weltlichen Versuchungen zu widerstehen, die ein solches Fest mit sich bringt. Keine unberechtigten Bedenken, wie ich zugeben muss. Schließlich kannten die meisten von uns nichts anderes als das karge Leben im Tempel – ein Leben, das von Training, Meditation und Disziplin geprägt war. Sie fürchteten wohl, wir könnten »auf den Geschmack kommen« und künftig andere Dinge priorisieren als unsere Ausbildung. Letzten Endes jedoch wurde entschieden, dass das Ganze für uns eine gute Gelegenheit wäre, um die Galaxis, der wir dienen sollten, ein bisschen besser kennenzulernen.

Wir sollten mit eigenen Augen sehen, wofür die Jedi kämpfen.

Wie gesagt, ich war erst zwölf. Aber reif für mein Alter.

Und ich kann nicht leugnen, dass ich … schwierig war.

Nicht zuletzt deshalb hatte ich seinerzeit Probleme, Freunde zu finden.

Bei ihrer Ankunft im Tempel werden die Initianden verschiedenen Gruppen zugeteilt – in vielerlei Hinsicht eine völlig willkürliche Zuordnung, die jedoch dazu dienen soll, bei den Neulingen ein Gefühl von Vertrauen und Zusammenhalt zu erzeugen. Was bei mir allerdings gründlich misslang. Schon damals verspürte ich kein nennenswertes Bedürfnis nach Kameradschaft. Schließlich war ich nur aus einem einzigen Grund dort: um zu trainieren.

Um so gut zu werden, wie ich nur irgend konnte.

Während meine Mitschüler nach dem Unterricht miteinander ihre Freizeit verbrachten, absolvierte ich Extralektionen, half im Tempel aus und achtete stets darauf, dass mein Gewand makellos geglättet und meine Stiefel auf Hochglanz poliert waren. Schließlich galt es, die Meister zu beeindrucken. Denn ich hatte schon früh erkannt, dass Dinge wie Fleiß, Gehorsam und erstklassige Leistungen einen zwar weit bringen – dass es letztlich aber mindestens ebenso sehr darauf ankommt, einen guten Draht zu denen zu haben, die darüber urteilen, wann man so weit ist, in der Hierarchie des Ordens aufzusteigen. Und das war unabdingbar.

Denn ich war fest entschlossen, der berühmteste Jedi aller Zeiten zu werden.

Das war mein großes Ziel, dem ich alles andere unterordnete.

Für Kindereien war da kein Platz.

Nur ein Junge durchschaute mein affektiertes Gehabe, ein anderer Initiand in meinem Alter, bei dem so sicher war, dass er eines Tages in irgendwelche Schwierigkeiten geraten würde, wie man von mir erwartete, in allem zu glänzen. Womöglich brauchte ich einfach jemanden, der die Blase, in der ich lebte, zerplatzen ließ, damit ich begriff, dass es im Leben noch mehr Dinge gab als gute Noten. Vielleicht brauchte ich aber auch einfach nur einen Gefährten.

Was immer der Grund gewesen sein mag, dass ich mich auf ihn einließ, wir wurden unzertrennlich, Sifo-Dyas und ich. Und das, obwohl wir in vielem nicht unterschiedlicher hätten sein können.

Si beispielsweise genoss unsere »Studienexkursion« nach Carannia in vollen Zügen. Ich hingegen konnte mit dem ganzen Spektakel nichts anfangen. Es war einfach nur überfüllt und laut und chaotisch, und während Si vor lauter Staunen gar nicht wusste, wo er als Nächstes hinschauen sollte, gelangte ich mehr und mehr zu dem Schluss, dass es ein Fehler gewesen war herzukommen. Ich hätte im Tempel bleiben sollen.

»Ist das zu glauben, Doo?« Sifo-Dyas war ganz aufgeregt. »Sieh dir das alles nur an! All die vielen Leute …«

»Zu viele«, entgegnete ich genervt.

Si hingegen lachte so überschwänglich, dass seine langen schwarzen Haare flogen. »Ach, komm schon! Entspann dich! Hab ein wenig Spaß! Schließlich ist das hier ein Fest!«

»Ich habe Spaß«, hielt ich dagegen.

Mein Kumpel grinste spöttisch. »Na, klar! Erzähl das mal deinem Gesicht! Du siehst aus, als wärst du gerade in einen Haufen Bantha-Poodoo getreten!«

»Vergiss nicht, wo wir uns befinden, Si«, sagte ich in dem Versuch, seinen Enthusiasmus ein wenig zu zügeln. »Und warum. Wir sind hier, um den Orden zu repräsentieren. Was würde wohl Meister Yoda sagen, wenn er sähe, dass du hier herumscharwenzelst wie eine flubetteanische Ballerina?«

»Aber er sieht es ja nicht, oder? Er ist viel zu sehr damit beschäftigt, weise zu sein und tiefgründig und …«

Inmitten des geschäftigen Trubels bogen wir um eine Ecke … und fast so, als wollte die Macht ihn eines Besseren belehren, stieß Sifo-Dyas geradewegs mit Yoda zusammen, der just in diesem Moment aus der entgegengesetzten Richtung kam. In seinem Ungestüm riss Si den verhutzelten kleinen Jedi-Meister, der ihm kaum bis zur Hüfte reichte, schwungvoll von den Beinen. Mit einem überraschten Keuchen ging Yoda zu Boden.

Si indes stand da wie erstarrt. Schlagartig war alle Farbe aus seinem Gesicht gewichen; sogar die Sommersprossen auf seinen Wangen wirkten plötzlich kränklich blass.

»M… Meister Yoda!« Er beeilte sich, Yoda wieder aufzuhelfen. »Es tut mir ja so leid!«

»Besser darauf achten, wo du hingehst, du solltest, junger Sifo-Dyas«, entgegnete Yoda und klopfte sich den Staub von seinem schlichten grauen Gewand.

Als hätten sie nur darauf gewartet, dass ein solches Malheur geschieht, tauchten zu allem Überfluss auch noch die beiden anderen Meister aus der Menge auf, die uns auf dieser Exkursion begleiteten: Tera Sinube, ein Cosianer, der schon uralt und runzlig geboren worden zu sein schien, und Yula Braylon, eine Sucherin, der der Jedi-Orden etliche seiner »Rekruten« verdankte. Wie Yoda gehörten beide dem Hohen Rat an, auch wenn ich mir beim besten Willen nicht erklären konnte, warum. Ich fand, dass es ein Duzend Jedi im Tempel gab, die diese Ehre viel eher verdient gehabt hätten – mich selbst eingeschlossen.

Tera Sinube eilte sogleich an Yodas Seite. »Meister Yoda? Seid Ihr wohlauf?« Ohne Yodas Antwort abzuwarten, fiel sein Blick auf Si und mich. »Wer war das?«, fragte er streng, ohne einen Zweifel daran zu lassen, dass sich derjenige auf eine gepfefferte Strafe gefasst machen konnte.

Manch anderer hätte jetzt versucht, sich mit faden Ausflüchten aus der Verantwortung zu stehlen. Doch auch, wenn Sifo-Dyas seine Mankos und Schwächen hatte – ein Feigling war er nicht. Ohne Zögern trat er vor und sagte: »Das war ich, Meister Sinube. Verzeiht. Ich … ich war so aufgeregt wegen all der Lichter und des Lärms und …«

»Das ist exakt der Grund, warum es ein Fehler war, Initianden durch die halbe Galaxis zu diesem … diesem Spektakel zu schleifen!«, wetterte Meisterin Braylon. Sie hatte zu denen gehört, die von Anfang an gegen diese Reise gewesen waren. Was allerdings nicht allzu viel zu bedeuten hatte, da Braylon grundsätzlich gegen alles war, bei dem auch nur die entfernteste Möglichkeit bestand, dass es vielleicht amüsant sein könnte. Im Nachhinein nehme ich an, in dieser Hinsicht waren wir uns damals nicht unähnlich.

»Nichts passiert, nichts passiert!«, beschwichtigte Yoda sie. »Niemand zu Schaden gekommen ist. Bloß ein Versehen dies war, keine Absicht.« Er schaute Si an, der aussah, als wäre er vor Verlegenheit am liebsten im Erdboden versunken. »Ich sicher bin, seine Lektion gelernt der junge Sifo-Dyas hat. Es wieder tun, er wird nicht.«

»Garantiert nicht!«, versicherte Si ihm hastig. »Ich verspreche es! Ich achte ab jetzt besser darauf, wohin ich gehe!«

»Das beherzigen wir alle sollten«, entgegnete Yoda, so kryptisch wie eh und je. »Hmm. Ja. Wir alle.«

Damit war die Angelegenheit für ihn erledigt.

Doch nicht alle Meister waren gewillt, so rasch zu verzeihen.

Braylon musterte uns argwöhnisch, als wäre sie überzeugt, dass wir in dem Augenblick, in dem sie uns den Rücken zukehrte, unverzüglich irgendwelchen Unfug anstellen würden. »Bleibt in der Nähe«, ermahnte sie uns. »In weniger als einer Stunde findet die Lichtschwert-Darbietung statt. Vergesst nicht, weshalb wir hier sind!«

»Um die Disziplin und Gelassenheit der Jedi zu demonstrieren!«, entgegnete ich wie aus dem Blaster geschossen, ganz der gelehrige Schüler.

Sinube lächelte gönnerhaft. »Siehst du, Sifo-Dyas? Andere haben zugehört. Gut so, Dooku!«

Ich verneigte mich pflichtschuldig. »Danke, Meister Sinube.«

Wir warteten, bis die drei Meister wieder im Gedränge verschwanden. Sie waren kaum außer Sicht, als ich Sifo-Dyas einen wuchtigen Hieb auf den Oberarm verpasste.

»Aua!«, jaulte er. »Wofür war das denn?«

»Na, was glaubst du wohl?«, blaffte ich wütend. »Dafür, dass du Meister Yoda umgerannt hast! Du kannst von Glück sagen, dass sie uns nicht geradewegs nach Coruscant zurückgeschickt haben!«

Er rieb sich die schmerzende Stelle. »Ich dachte, das ist genau das, was du willst?« Als er merkte, dass ich das Ganze nicht halb so witzig fand wie er, setzte er seine beste Leidensmiene auf, als wäre er drauf und dran, in Tränen auszubrechen, und schmollte: »Ach, komm schon, Doo. Jetzt sei nicht so.«

Ich seufzte. »Nenn mich nicht so.«

»Wie, so?«, sagte Si. »Doo?«

Ich nickte.

»Aber das ist dein Name!«

»Nein, ist es nicht.«

»Doch, ist es«, widersprach er. Dann begann er plötzlich zu singen: »Doo-Doo-Dooku! Doo-Doo-Dooku! Tu nichts, was ich nicht auch tu! Doo-Doo-Dooku! Doo-Doo-Dooku! Sonst lass ich dich nie mehr in Ruh!« Dabei führte er ein albernes kleines Tänzchen auf, als wäre er tatsächlich eine flubetteanische Ballerina.

Ich verschränkte pikiert die Arme vor der Brust. »Hör auf damit!«

»Doo-Doo-Dooku!«, singsangte Si ungerührt weiter. »Doo-Doo-Dooku! So klug wie Meister Daddeldu!«

Obwohl ich mir alle Mühe gab, konnte ich mir das Lachen nicht verkneifen. »Du bist so ein Idiot!«

Ich konnte Si noch nie wirklich böse sein.

»Und du bist zu Hause!«, rief er aufgeregt. »Das hier ist Serenno, Dooku! Wie viele Initianden haben schon die Chance, den Planeten zu besuchen, auf dem sie geboren wurden?«

Bevor ich darauf etwas erwidern konnte, sagte jemand hinter uns: »Wie war das? Seine Eminenz stammt von hier?«

Ich ächzte gequält. »Ganz toll gemacht, Si …«

Ich brauchte mich nicht umzudrehen, um zu wissen, wer das war. Unwillkürlich fragte ich mich, was ich verbrochen haben mochte, dass die Macht mich so bestrafte.

Von unserer allerersten Begegnung an war Arath Tarrex fest entschlossen gewesen, mir das Leben so schwerzumachen, wie er irgend konnte. Er war ein Mensch, so alt wie Si und ich – und mein größter Rivale. Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass er an allem Anstoß nahm, was ich tat. An der Art, wie ich ging … an der Art, wie ich sprach … vor allem jedoch daran, wie ich ein ums andere Mal jeden seiner jämmerlichen Versuche zunichtemachte, mich in den Kursen zu übertrumpfen, die wir zusammen belegten.

Si verdrehte genervt die Augen. »Lass uns in Ruhe, Arath. Gibt es hier nicht irgendwelche Wompratten, denen du dringend deine Aufwartung machen musst?«

Doch mit so plumpen Provokationen konnte man Arath nicht aus der Reserve locken. Ohne meinen Freund auch bloß eines Blickes zu würdigen, baute er sich breitbeinig und mit verschränkten Armen vor mir auf. »Ist das hier wirklich dein Zuhause, Dooku?«

»Nein«, sagte ich, entschlossen, mich auf keinerlei Diskussionen einzulassen; das hatten wir bereits hinter uns, und es hatte zu nichts geführt, außer dass er zwei Tage auf der Krankenstation zubringen musste und ich von Glück sagen konnte, dass ich nicht hochkant rausgeworfen worden war. »Mein Zuhause ist der Tempel. Genau wie deins.«

»Ja, leider …«, murmelte Si mit gedämpfter Stimme.

Könnten Blicke wahrhaft töten, wäre mein Freund in diesem Moment leblos in sich zusammengesackt.

»Wie war das?«, zischte Arath, die Augen zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen. Obwohl er in unserem Alter war, war er fast doppelt so breit wie Si und einen guten Kopf größer. Zudem änderte der Umstand, dass er in unserem persönlichen Wettstreit der ewige Zweite war, nichts daran, dass die Macht stark in ihm war, und er verstand sich dummerweise besser darauf, sie einzusetzen, als Sifo-Dyas.

Das wusste auch Si. Und obwohl er, wie bereits erwähnt, kein Feigling war, war er doch auch nicht so töricht, sich auf Kämpfe einzulassen, bei denen er von vornherein wusste, dass er sie nicht gewinnen konnte.

»Nichts, Arath«, sagte er. »Rein gar nichts.« Und dann, um das Thema zu wechseln und sich selbst aus der Schusslinie zu bringen: »Sag mal, was ist eigentlich dein Problem? Gefällt’s dir hier etwa nicht?«

»Soll das ein Witz sein?« Die Frage schien Arath ehrlich zu überraschen. »Dieser Planet ist die reinste Müllhalde! Wer hätte gedacht, dass der kleine Lord Dooku mit all seinen Allüren und seinem blasierten Getue ausgerechnet aus einem Shabloch wie diesem stammt?«

Obwohl ich fest entschlossen war, mich nicht aus der Reserve locken zu lassen, musste ich mich zusammenreißen, um diesem selbstverliebten Kerl nicht an die Gurgel zu gehen. »Ich warne dich, Arath«, sagte ich. »Pass lieber auf, was du sagst …«

Arath zog amüsiert die linke Augenblaue hoch. »Und was, wenn nicht? Was willst du dann tun? Zu Braylon laufen und mich verpetzen, so wie letztes Mal?«

Die höhnische Verachtung in seiner Stimme ließ meinen Zorn nur noch höher lodern. Unwillkürlich trat ich einen Schritt näher, sodass wir uns direkt gegenüberstanden, kaum eine Handbreit voneinander getrennt. »Ich zeige dir, was ich tun werde«, knurrte ich grimmig.

Aber ehe ich meinen Worten Taten folgen lassen konnte, drängte sich Si zwischen uns.

»Whoa, whoa, whoa, Jungs!« Er hob beschwichtigend die Hände. »Disziplin und Gelassenheit, ihr erinnert euch? Disziplin und Gelassenheit! Vergesst nicht, wer ihr seid! Die Leute gucken schon!«

Arath starrte mich noch einen Moment länger derart durchdringend an, als wollte er sich blindwütig auf mich stürzen. Dann schob er sich stattdessen so grob an mir vorbei, dass er gegen meine Schulter rempelte, und blaffte beim Davonstapfen: »Wir sehen uns bei der Vorführung, Eure Hoheit!«

Ich schaute ihm wütend nach. »Eines Tages prügle ich ihm das Grinsen aus seiner dämlichen Visage …«

Si seufzte. »Und was soll das nützen?«

»Das würde ihm zumindest zeigen, wo sein Platz ist«, grollte ich.

»Genau solches Gerede ist wie Coaxium für seine Triebwerke, Doo!«, sagte Si. »Also spar dir diesen Unfug! Hör zu, ich weiß, dass du besser bist als er. Er weiß, dass du besser bist als er. Sogar die Duraschnecken zu Hause wissen, dass du besser bist als er. Verdammt, die ganze verfluchte Galaxis weiß das! Aber es gibt trotzdem keinen Grund, ihm das ständig unter die Nase zu reiben.«

Ich grinste. »Was wäre, wenn ich seine Nase stattdessen in diesem Haufen Taurückenkacke da drüben reibe?«

Si kicherte amüsiert. »In Ordnung, ich gebe zu, das würde ich gern sehen! Aber wenn du das tust, wird Braylon dafür sorgen, dass wir den Rest des Festivals an Bord der Ataraxia verbringen. Dann hören wir vielleicht noch die Musik, und wenn wir unsere Nasen zum Einstiegsschott raushalten, können wir womöglich sogar die Köstlichkeiten riechen, die sie hier überall an den Ständen brutzeln. Aber das war’s dann auch. Also lass es gut sein, Doo, in Ordnung?« Er legte mir kameradschaftlich eine Hand auf die Schulter. »Im Ernst. Vergiss diesen Blödmann Arath. Wer weiß, wann wir das nächste Mal aus dem Tempel rauskommen, ganz zu schweigen weg von Coruscant? Sehen wir uns lieber hier um, solange wir die Chance dazu haben! Was meinst du? Wenigstens, bis die Vorführung beginnt?« Dabei schaute er mich so flehentlich an, dass ich gar keine andere Wahl hatte, als ihm widerwillig beizupflichten. Si strahlte. »Toll! Das wird großartig! Und wer weiß? Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, nicht ganz so verklemmt zu sein, könntest du dabei ja vielleicht sogar versehentlich ein bisschen Spaß haben?«

3.

Carannia

»Bürger der Galaxis!«, ertönte die Stimme des Festivalsprechers von überall und nirgends zugleich. »Willkommen auf Serenno! Willkommen in Carannia, der Hauptstadt und dem Herzen dieses aufstrebenden Sektors! Hier werdet ihr alles finden, was der Äußere Rand zu bieten hat! Innovationen! Entdeckergeist! Ein Grenzgebiet voller lukrativer Herausforderungen und florierender Welten, reich an geschäftlichen Möglichkeiten, allesamt zugänglich über sichere, verlässliche Hyperraumrouten!« Der Sprecher spulte überschwänglich die weiteren Vorzüge der Region herunter, die der Planet und das Serenno-System für Investoren aus anderen Regionen der Galaxis bereithielten.

Doch ausgerechnet Count Gora, der über all diese ach so prachtvollen Welten gebot, quittierte seine Worte mit einem verächtlichen Schnauben. »Sichere, verlässliche Hyperraumrouten?«, wiederholte er spöttisch. »Was für ein Batzen Sith-Rotz!«

»Also, bitte, Gora!«, ereiferte sich Anya, seine Frau. »Deine Wortwahl! Denk an die Kinder!«

Statt darauf einzugehen, ließ der Count seinen Blick über die Menge schweifen. Bei einem Großteil davon handelte es sich um seine Untertanen, doch der Verachtung in seinem Blick nach zu urteilen hätte es ebenso gut Ungeziefer sein können, kaum wert, es zu zertreten. »Was für ein lächerlicher Zirkus«, grollte er. »Bei allen Göttern, wie konnte ich mich von der Vereinigung nur hierzu überreden lassen? Das Ganze ist eine Beleidigung all dessen, wofür wir stehen, nichts weiter. Eine einzige, verfluchte Beleidigung!«

Count Goras Familie, das Haus Serenno, herrschte seit zehn Generationen über den Sektor, und wie vielen Herrschern war auch Gora die Macht mit den Jahren zu Kopf gestiegen. Er war cholerisch, grausam und hartherzig. Doch wie bei zahlreichen Männern und Frauen seines Standes üblich, wagte niemand aus seinem Gefolge, ihm das vorzuhalten, aus Angst, anschließend bis zum Lebensende in den Minen schuften zu müssen.

Der Einzige in seiner Entourage, der keine Scheu hatte, seine Meinung kundzutun, war D-4, der Protokolldroide der Familie. Was jedoch weniger seinen unerschütterlichen persönlichen Überzeugungen und mehr seiner fehlerhaften Programmierung geschuldet war.

»Ich bedaure, Euch widersprechen zu müssen, Count Gora«, warf der Droide in sachlichem Ton ein. »Um korrekt zu sein, sind diese Feierlichkeiten sogar eine einmalige Chance für Serenno! So können wir der ganzen Galaxis die Vorzüge unserer Industrie, unserer Ökonomie und unserer …«

»Dich hat keiner gefragt, Blecheimer!«, fuhr der Count ihn hitzig an, ehe er sich an seine Frau wandte und frostig sagte: »Sei doch bitte so gütig, deinen Protokolldroiden daran zu erinnern, mich nicht zu belehren oder sonst wie mit seiner Anwesenheit zu behelligen, es sei denn, er legt Wert darauf, zusammen mit der nächsten Ladung von Malverns Zersium eingeschmolzen zu werden.«

Countess Anya kannte ihren Gatten gut genug, um zu wissen, dass Widerworte nur noch mehr Öl ins Feuer seiner Wut gegossen hätten. Deshalb sagte sie: »Dee-Vier, vielleicht wäre es besser, wenn du deinen Vokabulator ein wenig im Zaum halten könntest.«

»Aber Countess!«, ereiferte sich D-4, dem solche emotional geprägten Entscheidungen fremd waren. »Ich wollte Euer Gnaden doch lediglich daran erinnern, dass …«

»Ich höre das verfluchte Ding ja immer noch schnattern!«, knurrte Gora mit düsterer Miene.

»Bitte, Dee-Vier!«, drängte Anya den Protokolldroiden. Das Letzte, was sie wollte, war, dass ihr Mann vor aller Augen einen seiner berüchtigten Wutanfälle bekam. Dann hatte sie unversehens eine Idee, wie sie dem Droiden – und sich selbst – weiteren Ärger ersparen konnte. »Würdest du vielleicht auf die Kinder aufpassen?«

»Auf die Kinder?« Der Protokolldroide klang verwirrt. »Aber, Countess, wie Ihr wisst, bin ich auf Diplomatie und Etikette programmiert …«

»Und damit der perfekte Babysitter für Ramil und Jenza!«, befand Countess Anya. »Bessere Umgangsformen könnten den beiden nicht schaden.«

»Mutter!«, ereiferte sich Ramil. Er war vierzehn, wenn auch relativ groß für sein Alter, mit dem gleichen nachtschwarzen Haarschopf, der gleichen Adlernase und dem gleichen aufbrausenden Temperament wie sein Vater. Und wenn er eins ganz und gar nicht mochte, dann, wenn sich jemand erdreistete, ihn ungeachtet seiner Jugend nicht wie einen Erwachsenen zu behandeln. »Ich bin kein verdammtes Kind mehr!«

»Das«, sagte D-4, »ist Ansichtssache.«

»Schieb dir deine Meinung gefälligst in deine Aufladebuchse!«, blaffte Ramil.

»Habt Ihr das gehört, Countess?«, sagte D-4 mit einer Mischung aus Empörung und Verzweiflung. »Habt Ihr gehört, was er gesagt hat?«

Anya seufzte. »Ja, ich habe es gehört.« Sie wandte sich an ihren Sohn. »Ramil, es besteht kein Grund, unhöflich zu sein«, tadelte sie ihn. Und dann, leiser, eher zu sich selbst als zu jemand anderem: »Schließlich bist du nicht dein Vater …«

Doch Count Gora hatte spitze Ohren, vor allem, wenn es um Dinge ging, die er nicht mitbekommen sollte. »Was war das?«, fragte er. Der Unterton in seiner Stimme war so scharf, dass man sich daran hätte schneiden können.

Anya winkte hastig ab. »Ach, gar nichts, Liebling.« Sie vermied es, ihn anzusehen, damit er die Röte nicht sah, die ihr in die Wangen schoss. »Ich habe bloß mit den Kindern gesprochen.«

Ihre Tochter Jenza war zwar erst elf, aber blitzgescheit und reif für ihr Alter. Und wie um die Sprache auf ein anderes Thema zu lenken und ihrer Mutter so weitere Unannehmlichkeiten zu ersparen, sagte sie: »Können wir uns nicht lieber einfach allein umschauen, Mutter?«

Die Countess schüttelte den Kopf. »Nicht ohne Begleitung, Jenza. Das weißt du doch.«

»Aber …«

»Kein Aber!«, stellte ihre Mutter mit strenger Miene klar. »Dee-Vier bleibt bei euch!«

Ramil ächzte gequält. »Das ist so erniedrigend …«

»Wollt ihr lieber mit zur Vereinigung kommen und euch die Rede eures Vaters anhören?« Anyas Worte klangen fast wie eine Drohung, und sie verfehlten ihre Wirkung nicht.

»Oh, nein!«, ruderte Jenza hastig zurück. Sie konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als vor den steifen Adeligen von Serenno die wohlerzogene Tochter zu spielen, während ihr Vater eine seiner einschläfernden, selbstverliebten Ansprachen hielt. »Um ehrlich zu sein, ist Dee-Vier ganz hervorragende Gesellschaft!« Sie stieß ihren Bruder mit dem Ellbogen an. »Nicht wahr, Ramil?«

Ramil seufzte resigniert. »Schätze schon. Also, dann komm, Bolzenkopf. Sehen wir uns mal um.« Ohne die Reaktion des Droiden abzuwarten, stapfte er mit wütenden Schritten davon.

Jenza folgte ihm dichtauf.

Nicht, dass ihre Eltern es sich doch noch anders überlegten …

»Ich muss protestieren!«, sagte D-4. »Meine Aufgabe als persönlicher Protokolldroide dieser Familie …«

»… ist es, auf die Kinder aufzupassen!«, stellte Countess Anya unmissverständlich klar. »Wir sehen uns dann später. Viel Spaß!« Damit folgte sie der Entourage ihres Mannes, die sich bereits in die entgegengesetzte Richtung in Bewegung gesetzt hatte.

D-4 blieb allein zurück. Der Droide drehte sich verwirrt hierhin und dorthin. »Countess!«, rief er verzweifelt. »Countess, hört mich an!« Er war schon drauf und dran, seiner Herrin zu folgen, als er sich an seine Befehle erinnerte, stehen blieb und aufgebracht brabbelte: »Das ist einfach zu viel! Das entspricht nicht meinen Herstellervorgaben! Ich hätte nicht übel Lust zu …« Als D-4 feststellte, dass die Kinder bereits in der Menge verschwunden und nirgends mehr zu sehen waren, stockte er abrupt. »Wo stecken diese grässlichen Bälger nur?« Dann rief er, so laut sein Vokabulator es zuließ: »Lady Jenza! Master Ramil! Wo seid ihr? Kommt zurück!«

Doch obwohl die Kinder den Droiden rufen hörten, dachten sie gar nicht daran, der Aufforderung nachzukommen. Stattdessen schoben sie sich voll freudiger Erwartung durch die Menge, entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen. Schließlich hatten sie nicht jeden Tag die Chance, der bedrückenden »Enge« des Palastes zu entkommen.

Eigentlich nie.

Da war es umso wichtiger, jede Sekunde dieser vorübergehenden Freiheit maximal auszukosten!

Jenza schloss zu ihrem Bruder auf und spazierte beschwingt neben ihm her. »Also, was möchtest du dir als Erstes anschauen, Ramil? Wie wär’s mit den Jedi?«

Ramil runzelte die Stirn. »Warum sollte irgendwer diese Freaks sehen wollen?«

»Nenn sie nicht so!«, sagte Jenza.

»Wie so?«

»Na, Freaks.«

»Aber das tut Vater doch auch«, erklärte Ramil.

»Vater tut vieles«, entgegnete sie missmutig. »Das heißt aber nicht, dass man ihm alles nachmachen sollte – vor allem nicht, wenn es um so was geht.« Dann entdeckte Jenza einen Stand, an dem ein Händler Porgs verkaufte – kleine, pummelige Seevögel mit buntem Federkleid und riesigen schwarzen Augen –, und ihre Miene hellte sich schlagartig wieder auf. »Sieh mal! Porgs! Oh, sind die niedlich! Die will ich mir ansehen! Komm!« Sie packte ihren Bruder am Arm und zog ihn hinter sich her, ohne sich um seinen Protest zu scheren.

Denn wenn es etwas gab, das Ramil sogar noch weniger mochte, als nicht als Erwachsener behandelt zu werden, dann waren es Dinge, die niedlich waren …

Doch ob es nun an den Porgs oder an all den anderen Ablenkungen lag, die das Festival bot, es dauerte nicht lange, bis Jenzas Begeisterung auf ihren Bruder übersprang. Fröhlich eilten sie von Bude zu Bude, bestaunten die Gaukler und Schausteller, die zur Unterhaltung der Gäste ihre Tricks und Kunststückchen aufführten, und ließen sich die unterschiedlichsten Leckereien schmecken, die feilgeboten wurden, von blauer Milch über Jogan-Fruchtkuchen bis hin zu kowakianischem Echsenaffen am Spieß. Und da sie es irgendwie fertigbrachten, D-4 stets um Haaresbreite zu entwischen, hatten die beiden Kinder so viel Spaß wie seit einer Ewigkeit nicht mehr.

Die Zeit verging wie im Hyperraumflug.

Schließlich fanden sich die Kinder vor der großen Bühne im Herzen des Festivalgeländes wieder, und da waren sie: die Jedi. Drei von ihnen standen dort, in ihren typischen, mönchsartigen Kutten. Einer war ein hutzeliges Männlein mit grüner Haut und riesigen Ohren, kaum größer als Jenza. Links und rechts von ihm standen eine Menschenfrau mit strengen Zügen und ein ältlicher Cosianer mit braunem Haar und gelben Augen. Und obwohl die Jedi ihre Lider geschlossen hielten, waren die langsamen, fast meditativen Bewegungen, mit denen sie ihre Lichtschwerter durch die Luft surren ließen, in völligem Einklang miteinander, als würden sie einen seltsamen Tanz aufführen, zu einer Melodie, die nur sie allein hören konnten. Das Publikum quittierte die Darbietung mit andächtigem Gemurmel.

Auch Jenza konnte sich der Faszination der Vorführung nicht entziehen. Sie hatte schon viel über die Jedi gehört und gelesen. Sie kannte die Geschichten über ihre Abenteuer und darüber, dass sie angeblich einzigartige, ja, beinahe magische Fähigkeiten besaßen, so wie Zauberer. Nur eben in echt. Natürlich hatte ihr Vater ihre Begeisterung für die »Hüter der Galaxis« mit seinem üblichen Verdruss zur Kenntnis genommen und die Legenden über die Jedi und ihre Heldentaten abfällig als »Ammenmärchen« abgetan. Tatsächlich fiel es sogar Jenza selbst schwer, sich vorzustellen, dass all die Dinge, die man sich über die Jedi erzählte, wirklich wahr waren.

Einiges davon war einfach zu unvorstellbar.

Jedenfalls bis jetzt.

Denn die Jedi so unmittelbar vor sich zu sehen, nur ein paar Schritte entfernt, änderte irgendwie alles. Egal, ob sie wahrhaftig imstande waren, Dinge schweben zu lassen oder mit der Kraft ihrer Gedanken andere dazu zu bringen, ihrem Willen zu gehorchen, sie hatten zweifellos etwas Besonderes an sich.

»Unglaublich!«, raunte Jenza ehrfürchtig. »Da sind sie! Sieh sie dir nur an!«

Ramil hingegen war weniger beeindruckt. »Ist das alles?«, sagte er. »Sollten sie nicht kämpfen oder so?«

»Nein, diese Energieklingen sind rein zeremoniell«, erklärte ihm Jenza. »Das hilft ihnen beim Meditieren.«

»Woher weißt du das?«, fragte Ramil.

Sie zuckte mit den Schultern. »Ich habe neulich eine Dokumentation über die Jedi im Holo-Netz gesehen.«

»Diese Dinger, mit denen sie da rumfuchteln, sehen jedenfalls völlig bescheuert aus«, sagte Ramil. »So was hatten wir bei deiner letzten Geburtstagsfeier auch. Wie extralange bunte Glühstäbe.«

In diesem Moment tauchte D-4 hinter ihnen aus der Menge auf, der es endlich geschafft hatte, sie einzuholen, und Ramils letzte Worte sogleich zum Anlass für eine Belehrung nahm: »Diese Lichtschwerter sind keine Kinderspielzeuge, Master Ramil, sondern hochgefährliche Waffen! Sie schneiden durch Durastahl wie durch Butter! Bei unachtsamer Handhabung kann man dadurch schnell einen Arm verlieren!«

»Na, wollen wir’s hoffen! Das würde die Sache zumindest ein bisschen interessanter machen!« Er zeigte auf das kleine grüne Wesen. »Wie Vater schon sagte: Freaks. Schaut euch den nur an! Der sieht aus wie ein Schleimgnom!«

»Psst!«, machte Jenza, peinlich berührt. »Er könnte dich hören!«

Ramil grinste. »Bei diesen Riesenlauschern würde mich das nicht wundern! Wenn’s stürmt, muss der aufpassen, dass es ihn nicht wegweht!« Als er ihr Schmollen bemerkte, knuffte er sie brüderlich gegen den Arm. »Ach, komm schon, Jen! Jetzt sei nicht so ein Baby! Das ist doch todlangweilig. Gehen wir lieber rüber zum Nalroni-Pavillon. Vater sagt, die Celantiner führen ihre neuen Sicherheitsdroiden vor! Die sind bis zu den Fotorezeptoren bewaffnet und so dick gepanzert, dass diese albernen Leuchtschwerter an ihnen nicht den kleinsten Kratzer hinterlassen würden!«

»Geh ruhig, wenn du willst«, entgegnete Jenza. »Ich möchte hier noch ein bisschen zuschauen.«

Ramil verdrehte die Augen. »Ja, klar. Als würde der Bolzenkopf zulassen, dass wir uns trennen …«

»Das wird der ›Bolzenkopf‹ garantiert nicht zulassen!«, stellte D-4 pikiert klar.

Ramil verschränkte die Arme vor der Brust. »Siehst du?«

Jetzt war es Jenza, die grinste, als sie ihrem Bruder verschwörerisch zuflüsterte: »Was ist los mit dir, Ramil? Hast du etwa Schiss vor einem Protokolldroiden?«

»Natürlich nicht!«, gab Ramil, ebenfalls im Flüsterton, zurück.

Jenzas Augen funkelten vor verbotenem Vergnügen. »Dann beweis es!«

Einen Moment lang schaute er unschlüssig drein. Dann kehrte das Grinsen auf seine Züge zurück, verschlagener als zuvor. »In Ordnung«, raunte er. »Dann pass mal auf!« Er kramte in seinen Taschen herum und holte einen daumenförmigen, zylindrischen Gegenstand mit einem Knopf an einem Ende hervor.

Jenza runzelte die Stirn. »Was ist das?«

»Ein Donnerschlag-Knaller!«, verkündete Ramil enthusiastisch. »Ich habe welche vom Fest der Ahnen aufgehoben, für eine ganz besondere Gelegenheit – so wie diese!«

»Aber Mutter sagte doch ausdrücklich, dass du alle abgeben sollst, die du noch hast!«, wandte Jenza ein. »Du weißt schon, nach diesem Vorfall beim Froststrom-Ball!«

Statt darauf einzugehen, flüsterte Ramil spöttisch: »Was ist los mit dir, Jenza – Schiss?«