19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

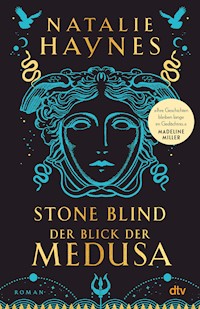

Medusa – Schwester, Opfer, Monster? Medusa ist eine der bekanntesten mythologischen Figuren überhaupt – nun erhebt sie endlich selbst ihre Stimme - Clever, elegant und faszinierend macht Natalie Haynes die griechische Sagenwelt lebendig - Für Fans von Madeline Miller und von Retellings antiker Mythen Medusa wächst bei ihren Schwestern auf und merkt schnell, dass sie anders ist – eine Sterbliche in einer Familie von Göttern. Von ihrer Schönheit angezogen, bedrängt der Meeresgott Poseidon sie im Tempel der Athene. Die Göttin wähnt ihren Tempel entweiht und lässt ihre Wut an der Unschuldigen aus: Medusa wird in ein Monster mit Schlangenhaaren verwandelt, das kein Lebewesen mehr ansehen kann, ohne es zu Stein erstarren zu lassen. Aus Rücksicht verdammt Medusa sich zu einem Leben in der Einsamkeit. Bis der junge Perseus sich aufmacht, das Haupt eines Ungeheuers zu erlangen... Poetisch und klug erzählt Natalie Haynes die Geschichte einer Frau, die von anderen zum Monster gemacht wird – und sich doch selbst behauptet. »Ich wollte schon lange einmal über Medusa schreiben. Ich hatte das Gefühl, ich schulde ihr einen Roman. Medusas Geschichte ist die eines Monsters, das kein Monster ist. Wir denken immer, sie sei etwas Böses – aber ich habe den Eindruck, dass wir dabei viele Elemente ihrer Geschichte völlig übersehen. Medusa wurde nicht nur gefürchtet, sondern auch geliebt. Etwa von ihren zwei Schwestern. Sollten wir Medusa fürchten? Ganz bestimmt nicht. Ich möchte Medusa ihre Stimme zurückgeben.« Natalie Haynes »Klug, fesselnd, kompromisslos.« Margaret Atwood (auf Twitter)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Natalie Haynes

Stone Blind – Der Blick der Medusa

Roman

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für meinen Bruder, der von Beginn an da war, und für die Schwestern, die ich später gefunden habe.

ISchwester

Gorgoneion

Ich sehe dich. Ich sehe all jene, die von den Menschen Monster genannt werden.

Und ich sehe die Menschen, die so reden, sich selbst aber Helden nennen.

Ich sehe sie nur einen Augenblick lang. Dann sind sie wieder verschwunden.

Aber das genügt. Es genügt, um zu wissen, dass der Held nicht immer gütig, mutig oder loyal ist. Manchmal – nicht immer zwar, aber manchmal – ist er monströs.

Und das Monster? Wer ist sie? Sie ist zum Monster erklärt worden, weil jemand anderes nicht gerettet werden konnte.

Das sogenannte Monster wird angegriffen, missbraucht und beschimpft. Und doch sollen wir uns vor ihm fürchten, wie immer wieder behauptet wird. Sie ist das Monster.

Nun, das werden wir noch sehen.

Panopeia

So weit der Abendsonne entgegen, wie man reisen kann, liegt ein Ort, an dem sich das Meer in einer engen Kurve landeinwärts windet. Dort trifft Äthiopien auf Okeanos, das äußerste Land trifft auf das äußerste Meer. Wenn du darüber hinwegfliegen und es aus der Vogelperspektive sehen könntest, würde sich dieser Kanal (der kein Fluss ist, weil er in die falsche Richtung fließt, was du als Teil seiner Magie betrachten magst) für dich wie eine Viper winden. Du bist an den Graien vorbeigeflogen, auch wenn du es vielleicht nicht bemerkt hast, denn sie bleiben in ihrer Höhle, um nicht über die felsigen Klippen zu stolpern und in das tosende Meer zu stürzen. Würden sie einen solchen Sturz überleben? Natürlich, denn sie sind unsterblich. Aber selbst ein Gott möchte nicht bis in alle Ewigkeit zwischen Wellen und Felsen zerrieben werden.

Du bist an der Heimat der Gorgonen vorbeigeflogen, die nicht weit entfernt leben von den Graien, ihren Schwestern. Ich nenne sie Schwestern, wenngleich sie einander noch nie begegnet sind. Sie sind durch die Luft und das Meer miteinander verbunden – obwohl sie es nicht wissen oder längst vergessen haben. Und jetzt auch durch dich.

Du musst auch noch an andere Orte reisen – zum Olymp natürlich. Nach Libyen, wie es von den Ägyptern und später von den Griechen genannt werden wird. Auf eine Insel namens Seriphos. Vielleicht erscheint dir diese Reise ein allzu waghalsiges Unterfangen. Doch du bist bereits am Ende der Welt, also musst du ohnehin einen Weg zurückfinden. Du bist nicht weit entfernt von der Heimat der Hesperiden, aber ich fürchte, sie werden dir nicht helfen, selbst wenn du sie finden könntest (was du nicht kannst).

Das bedeutet, du musst zu den Gorgonen. Zu Medusa.

Metis

Metis verwandelte sich. Hätte man sie sehen können, bevor sie die Bedrohung witterte, hätte man nur eine ganz gewöhnliche Frau gesehen. Groß, mit langen Gliedmaßen und dichtem dunklem Haar, das zu einem Zopf geflochten war. Die großen Augen waren mit Kajal umrandet. Mit ihrem wachen Blick schien sie alles um sich herum zu erfassen: Auch wenn sie sich nicht rührte, entging ihr nichts. Und sie war durchaus wehrhaft – welche Göttin war das nicht? Metis jedoch war besser vorbereitet als die meisten, auch wenn sie keine Pfeile besaß wie Artemis oder nicht so leicht in Zorn geriet wie Hera.

Wenn sie aber spürte – sie spürte es eher, als dass sie es sah –, dass sie in Gefahr war, verwandelte sie sich in einen Adler und flog hoch hinauf in die Lüfte, wo der sanfte Südwind durch die Federn ihrer goldenen Flügel strich. Doch selbst mit den scharfen Adleraugen konnte sie nicht erkennen, warum sich ihr in ihrer menschlichen Gestalt die Nackenhaare gesträubt hatten, warum ein Kribbeln über ihre Haut gelaufen war. Sie kreiste ein paarmal in der Luft, aber sie konnte nichts entdecken. Schließlich flog sie wieder hinab und ließ sich auf dem Wipfel einer Zypresse nieder. Vorsichtshalber drehte sie den muskulösen Hals und wandte den Kopf in alle Richtungen. Sie hockte auf der Zypresse und dachte nach.

Schließlich segelte sie von den hohen Ästen auf den sandigen Boden hinab, wo ihre Krallen kleine Furchen hinterließen. Und dann war sie kein Adler mehr. Ihr hakenförmiger Schnabel zog sich zurück, und die gefiederten Beine verschwanden unter ihr. Ein muskulöser Körper wich einem anderen, nur der intelligente Blick zwischen ihren Augenschlitzen blieb. Jetzt schlitterte sie über die Steine, ein brauner, gezackter Streifen zog sich über ihre Rückenschuppen, und ihr Bauch hatte die Farbe von hellem Sand. Sie glitt so schnell über den Boden, wie sie zuvor am Himmel geflogen war. Als Metis unter einem großen Feigenkaktus innehielt, presste sie ihren Leib gegen die Erde und versuchte so, die Quelle ihres Unbehagens zu erspüren, die sie als Adler nicht hatte ausmachen können. Doch selbst als die Ratten, die sich von den Abfällen des nahe gelegenen Tempels ernährten, vor ihr davonliefen, konnte sie die Schritte der Kreatur, vor der sie fliehen wollte, nicht wahrnehmen. Sie fragte sich, was sie als Nächstes tun sollte.

Lange Zeit blieb Metis unter dem Kaktus liegen, genoss die Wärme des Bodens und bewegte nur die Augen unter den halb geschlossenen Lidern, sonst nichts. In ihrer Starre war sie beinahe unsichtbar, das wusste sie. Sie war schneller als die meisten anderen Kreaturen, und ihr Biss war giftig, tödlich. Sie hatte nichts zu befürchten. Dennoch fühlte sie sich nicht sicher. Und sie konnte nicht für immer hier liegen bleiben, in Gestalt der Schlange.

Metis löste sich vom Fuß des Kaktus und glitt in den Schatten der Zypressen. Plötzlich bäumte sie sich auf und verwandelte sich erneut. Das Zickzack-Muster auf ihren Schuppen löste sich auf und wurde zu dunklen Flecken, die Schuppen verwandelten sich in ein grobes Fell. Ohren sprossen, krallenbewehrte Tatzen bildeten sich am Ende muskulöser Beine. Der Panther war wunderschön und verscheuchte mit seinem peitschenden Schweif die Fliegen. Zuerst bewegte sie sich langsam, sie spürte jeden einzelnen Stein unter den Pfoten. Wieder fühlte sie die Angst, die sie bei den Tieren in ihrer Nähe auslöste. Aber auch diesmal konnte sie ihre eigene Furcht nicht abschütteln.

Sie preschte zwischen den Bäumen hindurch, immer schneller, und das Gestrüpp verfing sich in ihrem Fell. Doch das hielt sie nicht im Geringsten auf. Sie konnte alles erjagen. Und kein Tier, nichts und niemand konnte sie fangen. Sie schwelgte in ihrer Kraft. Fast schwerelos fühlte sie sich, spürte nur ihre starken Muskeln auf der Jagd nach Beute. Aber dann wurde sie doch gefangen.

Zeus war überall und nirgends zugleich. Der strahlenden Wolke, die sie plötzlich umhüllte, konnte sie nicht entkommen. Ihre Katzenaugen ertrugen das grelle Licht nicht, und sie verwandelte sich wieder in eine Schlange, während die Wolke sich immer stärker zu verdichten schien. Metis versuchte, unter ihr hinwegzugleiten, doch es gab kein Darunter. Die Wolke umschloss sie von allen Seiten, vom Boden ebenso wie aus der Luft. Ganz gleich, in welche Richtung sie sich wandte, die Wolke wurde immer undurchdringlicher. Die Helligkeit war ungeheuerlich: Selbst unter der durchsichtigen Schuppenschicht, die sie bedeckte, schmerzten ihre Augen. Sie unternahm einen letzten Befreiungsversuch und wechselte erneut in rascher Folge die Gestalt: Sie wurde zum Adler, aber sie konnte nicht über die Wolke hinwegfliegen; als Wildschwein konnte sie sie nicht durchbrechen; die Heuschrecke konnte sie nicht fressen; und auch der Panther konnte ihr nicht entkommen. Die Wolke begann sich zu verfestigen, und Metis spürte, wie sie zusammengedrückt wurde. Ihre Muskeln begannen unter dem Druck zu pochen, und ihr blieb keine andere Wahl, als sich immer kleiner zu machen: Wiesel, Maus, Zikade. Doch der Druck nahm weiter zu. Sie versuchte es ein letztes Mal: als Ameise. Schließlich hörte sie seine verhasste Stimme, die ihr in höhnischem Tonfall sagte, dass sie ihm nicht entkommen könne. Sie wusste, was sie tun musste, damit der Schmerz aufhörte: sich einem anderen Schmerz unterwerfen. Sie gab auf und wechselte wieder in ihre ursprüngliche Gestalt.

Als Zeus sie vergewaltigte, stellte sie sich vor, sie wäre ein Adler.

Das einzig Gute an Zeus’ Zügellosigkeit war, so dachte seine Gemahlin Hera oft, dass seine sexuellen Eskapaden nur von überaus kurzer Dauer waren. Sein Begehren, sein Werben und seine Befriedigung waren derart schnell vorbei, dass sie sich beinahe einreden konnte, sie seien belanglos. Wenn sie nur nicht zu immer mehr Nachkommen führen würden. Immer mehr Götter und Halbgötter tauchten auf und bewiesen, dass er in seiner Untreue nahezu wahllos war. Selbst als Göttin, deren Boshaftigkeit keine Grenzen kannte, schaffte sie es kaum, all die Frauen, Göttinnen, Nymphen und wimmernden Säuglinge zu schikanieren.

Um seine frühere Gemahlin musste sie sich normalerweise nicht kümmern. An Metis dachte sie lieber gar nicht, und wenn doch, dann mit leichter Gereiztheit. Niemand kommt gern an zweiter oder dritter Stelle, und Hera bildete da keine Ausnahme. Metis war Zeus’ Frau gewesen, lange bevor Hera sich für diese Rolle interessiert hatte. Sie hatten sich vor so langer Zeit getrennt, dass die meisten vergessen hatten, dass sie jemals verheiratet gewesen waren. An guten Tagen dachte Hera nicht daran. An schlechten Tagen betrachtete sie diese Ehe als einen Betrug an ihr. Besonders unvernünftig erschien es ihr, dass irgendeine Göttin Vorrang vor ihr, Hera, der Gemahlin des Zeus, beanspruchen könnte, nur weil sie zuerst da gewesen war. Und da Hera mehr schlechte als gute Tage erlebte, mochte sie Metis nicht. Doch angesichts der vielen anderen Ungeheuerlichkeiten, mit denen sie tagtäglich fertigwerden musste, ignorierte sie diese normalerweise.

Natürlich war es Metis gewesen, die Zeus im Krieg gegen die Titanen beraten hatte. Metis, die Zeus im Kampf mit Kronos, seinem Vater, unterstützt hatte. Die gerissene und kluge Metis, die immer einen Plan auszuhecken verstand. Hera war genauso klug wie ihre Vorgängerin, daran hegte sie keinen Zweifel. Aber die Umstände zwangen sie, gegen Zeus zu intrigieren, während Metis ihre Weisheit in seine Dienste gestellt hatte. Hera schnaubte. Viel genützt hatte es Metis nicht, denn an ihre Stelle war Hera getreten. Wer erinnerte sich jetzt noch an Metis? Wer zweifelte an der Überlegenheit seiner Schwester und Gemahlin Hera, der Königin des Olymps? Kein Sterblicher oder Gott würde es wagen.

Umso ärgerlicher war es, dass Zeus sie mit seiner früheren Gemahlin betrogen hatte. Das Gerücht hatte sich unter den Göttinnen und Göttern wie ein Lauffeuer verbreitet. Niemand wagte es, Hera davon zu erzählen, aber sie wusste davon. Mit jeder neuen Enthüllung verachtete sie ihren Gemahl noch ein Stück mehr, und sie war entschlossen, sich zu rächen. Zeus hatte sich in den letzten Tagen sehr ruhig verhalten, zweifellos in der Hoffnung, dass ihre Wut verrauchen würde. Als sie ihn jetzt von seinem Streifzug zurückkehren hörte, setzte sich Hera in einen großen, bequemen Sessel in ihrem Gemach, tief in den Hallen des Olymps, und betrachtete gelangweilt ihre Fingernägel. Sie drapierte ihr Kleid so, dass es mehr als nur ihre Fußknöchel enthüllte, und zupfte an ihrem Ausschnitt, der nun mehr von ihrem Dekolleté freigab. »Mein Gemahl«, sagte sie, als Zeus mit einem leicht verschlagenen Ausdruck auf dem sonst so majestätischen Antlitz ihr Gemach betrat.

»Ja?«, antwortete er.

»Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht.«

»Nun, ich war …« Zeus hatte gelernt, dass es besser war, einen Satz nicht zu beenden, als seine Frau zu belügen. Die Fähigkeit, seine Täuschungen zu durchschauen, gehörte zu ihren unangenehmsten Eigenschaften.

»Ich weiß, wo du warst«, erwiderte sie. »Alle reden darüber.«

Zeus nickte. Natürlich taten sie das: Nirgends wurde so viel geklatscht und geredet wie bei den Göttern auf dem Olymp. Er wünschte, er hätte den Verstand besessen, sie alle stumm zu machen, zumindest die, die er erschaffen hatte, und fragte sich, ob dies vielleicht im Nachhinein noch möglich wäre.

Hera spürte, dass sie nicht seine ungeteilte Aufmerksamkeit genoss. »Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht«, wiederholte sie.

»Sorgen?« Er wusste, dass es eine Falle war, aber manchmal schien es einfacher, direkt hineinzutappen.

»Ich mache mir Sorgen um deine Zukunft, Liebster«, murmelte Hera und ließ ihr Kleid noch ein wenig weiter aufklaffen. Zeus versuchte, die Lage einzuschätzen. Seine Gemahlin war oft wütend und manchmal verführerisch, aber er konnte sich nicht an eine einzige Gelegenheit erinnern, bei der sie beides zugleich gewesen war. Er rückte etwas näher an sie heran, für den Fall, dass sie das von ihm erwartete.

»Meine Zukunft?«, fragte er, während er neckisch an einer ihrer Locken spielte. Sie wandte den Kopf und blickte zu ihm hoch.

»Ja«, sagte sie. »Ich habe so schreckliche Dinge über die Nachkommen von Metis gehört.« Sie spürte, wie er sich kurz versteifte, bevor seine Finger wieder über ihr Haar streichelten. Er strengte sich wirklich sehr an. »Es war doch Metis, nicht wahr? Diesmal?«

Sie konnte die Schärfe in ihrer Stimme nicht verbergen, und Zeus wickelte rasch ihre Locken um seine Hand. Sie wusste, dass er ihr an den Haaren reißen würde, wenn sie jetzt nicht vorsichtig war. »Ich habe mich nur gefragt, ob du womöglich vergessen hast, was sie dir einmal über ihre Kinder gesagt hat«, seufzte Hera. »Dass sie einen Nachkommen gebären werde, der dich stürzen wird.«

Zeus schwieg, aber sie wusste, dass ihre boshafte Bemerkung ins Schwarze getroffen hatte. Wie hatte er nur so töricht sein können? Wo er selbst doch seinen Vater gestürzt hatte – und zwar mit Metis’ Hilfe! Und davor hatte sein Vater dasselbe mit dem seinen getan! Wie hatte er vergessen können, was Metis ihm gesagt hatte, als sie noch verheiratet gewesen waren? Wie hatte er das nur vergessen können?

»Du musst schnell handeln«, fügte Hera hinzu. »Sie hat dir prophezeit, dass sie eine Tochter haben wird, die alle außer ihrem Vater an Weisheit übertreffen wird. Und nach ihr einen Sohn, der König über die Götter und Sterblichen sein wird. Dieses Risiko darfst du nicht eingehen.«

Aber sie sprach nur in den Äther, denn ihr Gemahl war bereits verschwunden.

Als Zeus ihr das zweite Mal nachstellte, versuchte Metis erst gar nicht, sich zu verstecken. Sie wusste, was kam und dass es kein Entrinnen gab. Sie konnte nur noch hoffen, dass ihre Tochter – sie hätte auch ohne ihre prophetische Gabe gewusst, dass es eine Tochter war, das konnte sie spüren – überleben würde. Hatte sie gewusst, dass es so kommen würde, als sie ihrem Gemahl vor langer Zeit vorausgesagt hatte, sie werde ihm eine Tochter gebären und dann einen Sohn, der seinen Vater überwältigen würde? Sie kannte Zeus’ Ängste besser als jeder andere. Er würde alles tun, um die Geburt ihres Sohnes zu verhindern.

Wieder war sie umgeben von grellem Licht, wie im Inneren eines Blitzes. Wieder spürte sie den Druck, der sie zwang, kleiner und immer kleiner zu werden: Panther, Schlange, Zikade. Aber diesmal spürte sie keinen Schmerz. Stattdessen war sie plötzlich von Dunkelheit umgeben, als Zeus sie mit seiner riesigen Hand packte. Dann hatte sie das seltsame Gefühl, sich in einer schwarzen Wolke zu befinden, die auf den Blitz folgte. In unendlicher Dunkelheit. Zeus hatte sie verschlungen, er hatte sie verschluckt. Jetzt befanden ihre Tochter und sie sich im Inneren des Göttervaters, von wo sie nie wieder entkommen konnten. Und auch wenn Metis das verstand und akzeptierte, spürte sie, wie etwas in ihr, etwas in Zeus, dagegen aufbegehrte.

Stheno

Stheno begriff sich nicht als die ältere Schwester, denn für die Gorgonen hatte die Zeit keine Bedeutung. Aber sie war weniger entsetzt gewesen als ihre Schwester über den vor ihrer Höhle ausgesetzten Säugling. Euryale war gleichermaßen verblüfft wie entsetzt gewesen. Woher kam das Kind? Welcher Sterbliche wagte es, sich ihrer Höhle zu nähern, um es dort zurückzulassen? Stheno wusste keine Antworten auf ihre Fragen, und eine Weile lang starrten beide auf das Wesen und überlegten, was sie tun sollten.

»Könnten wir es essen?«, fragte Euryale.

Stheno dachte nach. »Ja«, sagte sie. »Ich denke, das könnten wir. Aber es ist ziemlich klein.« Ihre Schwester nickte verdrießlich. »Du kannst es haben«, sagte Stheno. »Ich habe schon …« Sie brauchte nicht zu Ende zu sprechen. Ihre Schwester sah den Berg Rinderknochen, der neben Stheno lag.

Die beiden aßen nicht aus Hunger: Gorgonen waren unsterblich, sie kannten kein Bedürfnis nach Nahrung. Aber ihre scharfen Stoßzähne, ihre kräftigen Flügel, ihre starken Beine – all das war für die Jagd bestimmt. Und wenn man schon jagte, konnte man seine Beute genauso gut verspeisen. Erneut betrachteten sie den Säugling. Er lag auf dem Rücken im Sand, den Kopf auf ein Büschel Gras gebettet. Eurydale brauchte nichts zu sagen: Stheno sah selbst, dass es zutiefst unbefriedigend wäre, das Kindchen zu töten. Es lief nicht weg, es versuchte nicht einmal, sich im hohen Buschwerk zu verstecken.

»Von woher könnte es gekommen sein?«, fragte Euryale erneut. Sie hob den riesigen Kopf und suchte mit ihren hervorstehenden Augen die Felsen über ihnen ab. Doch dort war nichts zu sehen.

»Es muss aus dem Wasser gekommen sein«, antwortete Stheno. »Sterbliche finden nicht ohne göttliche Hilfe hierher. Und selbst wenn, würden sie es nicht wagen, diesen Ort aufzusuchen. Also muss das Kind vom Meer zu uns gebracht worden sein.«

Euryale nickte, schlug mit den Flügeln und suchte den Ozean in alle Richtungen ab. In der Zeit, die die beiden gebraucht hatten, den Säugling zu finden, hätte kein Schiff außer Sichtweite segeln können. Sie hatten ein Geräusch gehört und hatten die Höhle gemeinsam verlassen. Kein Schiff und kein Schwimmer konnte so schnell aus ihrem Blickfeld verschwinden.

»Ich weiß es auch nicht«, sagte Stheno, die die Gedanken ihrer Schwester hören konnte. »Aber sieh doch!« Sie deutete auf das Kind, und nun bemerkte Euryale den Kreis aus feuchtem Sand unter dem Kind und die Spur aus Seetang, die zum Wasser führte.

Sie saßen schweigend beieinander und dachten weiter nach.

»Es kann doch nicht sein, dass es von …« Euryale blickte ihre Schwester an, sie wollte nichts Dummes sagen.

Stheno zuckte mit den breiten Schultern, und ihre Flügel bauschten sich im Wind. »Ich weiß nicht, wer sonst es getan haben könnte«, sprach sie. »Es muss Phorkys gewesen sein.«

Euryales vorstehende Augen weiteten sich. »Warum sollte er so etwas tun?«, fragte sie. »Woher sollte er ein sterbliches Kind haben? Aus einem Schiffswrack?«

Die Gorgonen wussten sehr wenig über ihren Vater, einen alten Gott, der mit ihrer Mutter Keto in den Tiefen des Ozeans lebte. Die beiden hatten noch zahlreiche Nachkommen neben Euryale und Stheno: Skylla, eine Nymphe mit sechs Hundeköpfen und sechs bösartigen Mäulern, die in einer Felsenhöhle hoch über dem Meer lebte, aus der sie nur auftauchte, um vorbeifahrende Seeleute zu fressen. Die stolze Echidna, halb Nymphe, halb Schlange. Die Graien, drei Schwestern, die sich ein einziges Auge und einen einzigen Zahn teilten und in einer Höhle hausten, in die sich selbst die Gorgonen nur ungern wagen würden.

Stheno und ihre Schwester näherten sich dem Kind. Hinter ihnen flüsterte das Meer. Das Kind war weit oberhalb der Wasserkante zurückgelassen worden. Stheno deutete auf die nasse Spur, die zu dem Säugling führte: Auf beiden Seiten befanden sich paarweise Einkerbungen.

Euryale nickte. »Es war Vater«, sagte sie. »Das sind zweifellos die Spuren seiner Krallen.«

Als sie näher kamen, bemerkte Stheno, dass das Kind auf einem Haufen abgestorbenen Seetangs schlief, der unter dem Sand nur zu erahnen war. Hatte ihr Vater den Tang zu einer Art Bett zusammengehäuft? In ihrem Kopf tobte ein Widerstreit zwischen dem, was sie sah, und dem, was sie über ihren Vater zu wissen glaubte. Der Gedanke, dass Phorkys etwas so – Stheno suchte nach dem richtigen Wort – Sterbliches tat, wie einen Säugling in eine selbst gebastelte Wiege zu legen, war nahezu grotesk. Und doch waren dort vor ihr die Abdrücke seiner Klauen auf beiden Seiten der breiten Spur, die sein Fischschwanz hinterlassen hatte. Und vor ihr lag das Kind jenseits des Wassers in Sicherheit und schlief auf einem dicken Haufen aus glasigem, totem Tang. Wie abgeworfene Häute, die Schlangen im Sand zurückgelassen haben, dachte Stheno.

Erst als sie direkt über dem Kind standen und Euryale es wie einen unerwünschten Besucher oder eine zu kleine Mahlzeit beäugte, verstanden die beiden Schwestern, dass Phorkys ihnen das Wesen aus einem bestimmten Grund überlassen hatte.

»Es hat …« Euryale ging in die Hocke und neigte ihren Kopf, um die Schultern des Kindes besser sehen zu können. Durch das Seegras konnten sie nur wenig von dem kleinen Rücken erkennen, aber ihre Schwester hatte recht. Das Baby hatte Flügel.

Die Gorgonen brauchten einen ganzen Tag, um zu akzeptieren, dass sie eine weitere Schwester bekommen hatten, eine sterbliche Schwester zudem. Sie brauchten noch einige weitere Tage, um zu lernen, dass sie ihre neue Schwester nicht aus Versehen töteten.

»Warum weint es?«, fragte Euryale ihre Schwester und stupste das kleine Wesen an, wobei sie ihre Kralle vorsichtig in die Handfläche krümmte, um es nicht zu verletzen.

Stheno sah ihre Schwester erschrocken an. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Wer kennt schon die Beweggründe der Sterblichen?« Beide suchten in ihrer Erinnerung nach Sterblichen, die sich ähnlich verhalten hatten, aber ihnen fiel niemand ein. Tatsächlich waren sie nicht sicher, ob sie überhaupt jemals Menschenkinder gesehen hatten, doch dann erinnerte sich Euryale plötzlich an ein Kormorannest in den nahen Felsen. »Der Kormoran hatte Küken«, sagte sie zu Stheno, die nickte, als würde auch sie sich erinnern.

»Die Küken machten einen schrecklichen Lärm«, fuhr Euryale fort. »Und die Mutter hat sie gefüttert.« Ihr breiter Mund verzog sich zu einem Grinsen. Sie verließ die Höhle und flog ein Stück ins Landesinnere, bis sie zu den nächsten Siedlungen kam. Mit einem gestohlenen Schaf unter jedem Arm kam sie zurück. »Milch«, sagte sie aufgeregt. »Sie geben den Babys Milch.«

So lernten sie, obwohl sie Göttinnen waren, ihre Schwester zu füttern. Nach einer Weile stellte Stheno fest, dass sie sich nicht mehr daran erinnern konnte, wie ihr Zuhause gewesen war ohne die kleine Herde aus Schafen mit ihren gebogenen Hörnern, die so geschickt über den felsigen Boden kletterten. Sogar Euryale – die einst vom Himmel die Landschaft nach Beute durchkämmt, sich ihre Opfer mit ihren mächtigen Kiefern gepackt und ihre Knochen zermalmt hatte, nur um sich an dem Geräusch zu erfreuen, kümmerte sich voller Freude um die Tiere. Als eines Tages ein Adler versuchte, eines ihrer Lämmer zu reißen, erhob Euryale sich in die Luft, um es zu verteidigen. Der Adler war zu schnell für sie, und so kehrte sie mit leeren Händen zurück, doch ein paar Federn des Vogels fielen hinter ihr in den Sand und der Adler wagte keinen neuen Versuch.

In den ersten Tagen fragte sich Stheno, ob Phorkys zurückkehren würde, um sich zu erklären oder um ihnen eine Botschaft von ihrer Mutter Keto zu überbringen, aber er ließ sich nicht blicken. Die beiden Gorgonen sahen das unterschiedlich: Euryale war stolz darauf, dass ihre Eltern das seltsame, sterbliche Kind in ihre Obhut gegeben hatten. Stheno jedoch fragte sich, ob ihr Vater ihnen das Kind in der Hoffnung überlassen hatte, dass sie versagten. Es war für Götter unmöglich, Sterbliche ohne eine gewisse Abscheu zu betrachten. Stheno liebte ihre neue Schwester so sehr, wie sie Euryale liebte. Und doch musste sie ein Schaudern unterdrücken, wenn sie die erschreckend kleinen Hände und Füße ihrer Schwester sah, ihre ekelhaft winzigen Fingernägel. Trotzdem, obwohl bei ihrer Geburt etwas schiefgelaufen sein musste, war auch Medusa eine Gorgone. Vielleicht würde sie sich ja mit der Zeit bessern.

Denn dies war die nächste beunruhigende Entwicklung. Das kleine Mädchen veränderte sich unablässig: Es wuchs und wandelte sich unter ihren Augen wie Proteus. Kaum hatten sie sich an eine unerklärliche Eigenschaft von ihr gewöhnt, entwickelte sie eine neue. So trugen die Schwestern sie etwa überallhin, weil sie sich nicht selbstständig bewegen konnte, und plötzlich begann sie ohne Vorwarnung zu krabbeln. Gerade hatten sie sich daran gewöhnt, da hörte sie auf zu krabbeln und begann zu laufen. Ihre Flügel wuchsen zusammen mit dem Rest von ihr, und es war für beide eine erleichternde Entdeckung, dass sie, auch wenn sie nicht sehr gut fliegen konnte, doch nicht völlig erdgebunden war. Wie Euryale gestand, erinnerten die Flügel sie daran, dass sie trotz allem Schwestern waren. Als Medusa zahnte, keimte kurz Hoffnung in ihnen auf, aber ihre Zähne waren klein und in ihrem Mund verborgen, es waren keine anständigen Stoßzähne. Sie konnte damit kauen, aber ein wirklicher Gewinn waren sie nicht.

Da Medusa sich immer weiter veränderte, mussten sich auch ihre Schwestern den Gegebenheiten anpassen. Stheno lernte, Brot für ihre kleine Schwester zu backen, weil Milch alleine ihren Hunger nicht mehr stillte. Beim Backen starrten alle drei auf den Teig, der auf dem breiten flachen Stein, den sie über dem Feuer platziert hatten, Blasen schlug und langsam aufging. Euryale hatte den Menschenfrauen zugesehen und entsprechende Anweisungen und Ratschläge mitgebracht. Und je mehr Zeit verging, desto mehr ahmten sie die Menschen nach, die in der Nähe lebten.

Die Sterblichen hatten die Gorgonen immer gefürchtet, doch das Gefühl beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Während ihre Schwestern, die Graien, so weit weg von den Menschen wie möglich lebten, hatten sich die Gorgonen einfach dort niedergelassen, wo es ihnen gefallen hatte. Es waren die Menschen, die sie mieden. Keine der Schwestern konnte sich erinnern, warum sie sich gerade für diese Bucht an der Küste Libyens entschieden hatten, aber hier hatten sie ihr Zuhause gefunden. Hier gab es einen breiten Sandstrand, der auf beiden Seiten von großen, sonnengebleichten Felsen gesäumt war, aus denen hier und da kräftige Grasbüschel wuchsen. Die Felsen bildeten wunderbare Vorposten: Ihr Aufstieg war äußerst mühsam, aber eine Gorgone konnte mit Leichtigkeit zu den höchsten Punkten fliegen und über das Meer blicken, wo die Vögel mit ihren scharfen Schnäbeln nach Fischen tauchten. Oder sie konnte sich dem Landesinneren zuwenden, der leuchtend roten Erde und den dunkelgrünen Büschen. Am äußersten Rand der Küste verlief eine tiefe zerklüftete Narbe im Felsen, die von einem einst durch Poseidon ausgelösten Erdbeben stammte, das das Land fast in zwei Teile gerissen hätte. Auf der Seite der Gorgonen war der Boden etwas erhöht. Und die beiden waren der Meinung, dass sie den richtigen, den höher gelegenen Teil der Küste für sich ausgewählt hatten.

Libyen beheimatete viele Lebewesen – ihre nächsten Nachbarn waren Rinder und Pferde. Die Tiere waren mit den Menschen gekommen, die sich in der Nähe niedergelassen hatten. Euryale erinnerte sich an eine Zeit, in der es im Umkreis eines Tagesfluges um ihr Zuhause herum keine Menschen gegeben hatte. Früher waren die Menschen weiter entfernt gewesen, aber etwas hatte sich geändert.

Euryale fragte ihre Schwester, ob sie wisse, was geschehen sei, aber in solchen Dingen war Stheno keine gute Gesprächspartnerin. Stheno glaubte, die Welt sei so unveränderlich wie sie selbst. Doch auch die Gorgonen hätten sich verändert, wandte Euryale ein. Sie seien zu zweit gewesen und nun seien sie zu dritt. Vielleicht liege es am Wetter, erwiderte Stheno schulterzuckend. Die Menschen sorgten sich um das Wetter, nicht wahr? Weil sie Tiere zu füttern und Getreide anzubauen hatten. Und vielleicht war das der Unterschied. Das Land war trockener, heißer als früher. Euryale erinnerte ihre Schwester an eine Zeit, in der sie über weite grüne Flächen geflogen waren, wo allerlei Lärmen geherrscht hatte: das Gespräch der Schwalben, der Ruf der Bienenfresser und der Gesang der Haubenlerchen. An die Zeit, als sie an einem großen See gelandet waren und den Störchen zugesehen hatten. Stheno nickte unsicher. Sie zweifelte nie am Gedächtnis ihrer Schwester, aber dessen Klarheit war ihr nicht immer angenehm.

Doch Stheno bestätigte, dass ihre Nachbarn allmählich näher an die Küste, näher ans Meer gezogen waren. Ihr einsamer Küstenstreifen blieb dennoch abgeschieden, weil er zu unzugänglich war, und außerdem erzählten sich die Menschen Geschichten über die Kreaturen, die sie gesehen haben wollten. Ungeheuer aus der Tiefe mit riesigen Mäulern, furchtbaren Stoßzähnen, ledrigen Flügeln: schnell und stark und stets gefährlich. Je nach Erzählung hatten sie Mähnen wie Löwen oder Haare aus Schlangen oder Borsten wie Wildschweine. Die Gorgonen seien alles und nichts für die meisten Sterblichen, sagte Stheno. Sie hatte vielleicht kein so gutes Gedächtnis wie Euryale, aber sie verstand mehr.

Und so mieden die Menschen die Heimstatt der Gorgonen, den Strand und das Meer, die Felsen und die Höhle. Die Höhle, von der Stheno mittlerweile glaubte, dass sie sie wegen Medusa gewählt haben mussten. Euryale wusste natürlich, dass sie dort schon gelebt hatten, bevor Medusa ihre Schwester geworden war, aber sie erwähnte es nie. Sobald Medusa groß genug war, um die Höhle zu erkunden, wurde sie auch ihr Heim. Die Gorgonen liebten Hitze: Stheno und Euryale konnten stundenlang mit ausgebreiteten Flügeln in der sengenden Sonne liegen und die Wärme in sich aufnehmen. Aber Medusa musste in der hellsten Zeit des Tages blinzeln, und ihre Haut erhitzte sich zu stark. Als sie noch klein war, suchte sie Schatten unter den ausgebreiteten Flügeln ihrer Schwestern. Doch als sie größer wurde, verbrachte sie viele Tage damit, die Nischen ihrer Höhle zu erkunden – all die versteckten Tunnel und Pfade. Die zerklüftete Narbe, die über der Erde zu sehen war, setzte sich in der Dunkelheit im Inneren der Höhle fort. Irgendwann kannte Medusa die Höhle so genau, dass sie, wenn die Sonne zu heiß brannte, ihre Schwestern auf die bärtigen Wangen küsste und sich zum Schlafen in das kühlere Innere zurückzog.

Stheno hatte keine Tochter, aber sie fühlte sich wie die Mutter von Medusa, und sie wusste, dass es Euryale genauso ging. Und obwohl sie sich die Gefühle, die sie jetzt empfand, nicht ausgesucht hatte, versuchte sie, darüber nicht zu erschrecken. Die Verwirrung und die Abscheu, die Medusa zuerst in beiden Schwestern ausgelöst hatte, waren abgeklungen. Die Angst jedoch nicht. Stheno hatte noch nie in ihrem Leben Angst empfunden, bis sie plötzlich für ein Kind verantwortlich war. Wovor sollte eine Gorgone wie sie schließlich auch Angst haben? Vor Menschen? Vor Bestien? Die Vorstellung war geradezu lächerlich. Sie hatte noch nie Angst um ein anderes Wesen gehabt. Sie hatte nie die geringste Sorge verspürt, wenn Euryale auf der Jagd oder auf einer Erkundungstour gewesen war: Ihre Schwester konnte sich gegen jeden Angriff verteidigen, genau wie sie selbst. Doch dann war da plötzlich Medusa, die von allem Möglichen verletzt werden konnte, sogar von einem Stein.

Waren alle Kinder so wackelig auf den Beinen, wenn sie klein waren? Fielen sie alle ohne Vorwarnung hin? Bluteten sie alle, wenn sie mit etwas Hartem in Berührung kamen? So vergesslich sie auch war, Stheno erinnerte sich noch gut an das kalte Grauen, das sie erschauern ließ, als Medusa eines Tages inmitten der Schafsherde plötzlich hingefallen war. Daran, wie Medusa einmal auf den weiter oben gelegenen Felsen gespielt und mit ihren Flügeln angegeben hatte, mit denen sie das kleine Stück geflogen war, das sie nicht hatte hinaufklettern können. Unvermittelt war Medusa von der Felskante gestürzt und weiter unten auf einem Felsen gelandet, der aus dem Sand lugte. Stheno wusste nicht mehr, wie alt ihre Schwester damals gewesen war, aber sie hatte Euryale nicht einmal bis zu deren knochiger Hüfte gereicht. Und was sie für ein Geschrei gemacht hatte. Stheno und Euryale hatten sich wortlos angesehen. War dies der Moment, in dem sich ihre Schwester als wahre Gorgone entpuppte? Der Moment, in dem sie endlich das gleiche todbringende Heulen von sich gab, das Stheno erzeugen konnte, wenn sie nur ihren breiten Mund öffnete?

Aber weit gefehlt. Dieses Heulen war keine Demonstration von Stärke, sondern von Verletzlichkeit. Es war enttäuschend kurz, denn das kleine Mädchen musste immer wieder nach Luft schnappen, um sein Geschrei fortzusetzen. Atmen war eine furchtbare Schwäche. Und dann kam das Blut, lief ihr das Bein hinunter. Stheno hatte zunächst nicht einmal gewusst, was das war, hatte keine Ahnung gehabt, dass diese klebrige rote Flüssigkeit durch die Adern ihrer sterblichen Schwester floss, die wie bei einem normalen Geschöpf mit Ichor gefüllt sein sollten, dem dunklen Blut der Götter. Euryale und Stheno liefen zu ihrer Schwester, hoben sie in die Arme und legten ihre Flügel um sie. Sanft leckte Euryale das rote Menschenblut von Medusas Haut. Medusa hörte auf zu schreien, und die Tränen, die ihr über die Wangen liefen, versiegten allmählich. Nur schwache Salzspuren blieben übrig, bis Euryale auch diese wegleckte. Medusa starrte auf den Stein, der sie verletzt hatte. Euryale verstand. Sie rammte einen Klauenfuß auf das Gestein und beobachtete ihre Schwester, als der Fels unter ihr zertrümmert wurde.

Noch Tage danach, während der violette Striemen auf ihrer Haut verblasste, schaute Medusa auf die Stelle, wo der Stein gewesen war, und rieb sich die juckende Narbe. Dann lächelte sie, weil der Stein sie nicht mehr verletzen konnte. Dafür hatte Euryale gesorgt.

Wenn Stheno ihre Schwestern zu sich rief – Euryale, die vom Himmel herabschoss, Medusa, die aus ihrer Höhle kam –, begrüßte sie sie stets auf dieselbe Weise: Wir sind eins, und wir sind viele. Und Medusa antwortete immer dasselbe: Drei sind nicht viele. Dann lächelte Stheno und strich ihrer Schwester über das schöne Haar, das sich in dicken, dunklen Locken um ihr Gesicht kräuselte. »Du allein bist schon viele.«

»Ich weiß nicht, was du meinst«, gab das kleine Mädchen meist zurück. »Ich bin einfach nur ich.«

Eines Tages fragte Medusa: »Sind wir immer zu dritt?«

»Was meinst du?« Stheno verstand die Frage nicht.

»Werden wir jemals mehr als drei sein?«, wollte Medusa wissen. Sie hatte die Schafe beobachtet, die in diesem Sommer fünf Lämmer bekommen hatten. Letztes Jahr waren es nur zwei gewesen.

»Nein, mein Liebling. Wir werden immer drei sein«, antwortete Stheno. Medusa sah, wie ein Schatten über das Gesicht ihrer Schwester huschte, und verstand nicht, warum.

»Wer hat mich geboren?«

Stheno sah Euryale an, die zu den Schafen sah.

»Keto«, antwortete Stheno.

»Wer ist das?«

Stheno zuckte mit den Schultern und sagte: »Deine Mutter. Und unsere Mutter.«

»Aber ich habe sie nie gesehen«, erwiderte Medusa. »Wie kann sie meine Mutter sein? Ich dachte, ihr wärt meine Mutter.« Sie sah zwischen den beiden hin und her. »Wenn sie meine Mutter ist, warum ist sie dann nicht hier?«

Sie hatten sich gefreut, als Medusa endlich sprechen konnte. Doch nun war Stheno der Meinung, dass es länger dauern sollte, bis ein Kind, das zu sprechen begonnen hatte, Fragen zu allem Möglichen stellte, das es sah oder nicht sah – von den Vögeln am Himmel bis zum Wind in seinem Haar. Warum, warum, warum? Stheno hatte Medusa erklärt, sie wisse nicht, warum Kormorane näher an der Küste flogen als andere Vögel oder warum ihre Schafe gern Gras fraßen, obwohl es Medusa nicht schmeckte, oder warum das Meer kälter war als der Sand, obwohl die Sonne auf beide gleichermaßen schien. Stheno hatte all diese Dinge nicht einmal bemerkt. Aber auch dass sie keine Antworten bekam, hielt Medusa nicht davon ab, immer weiter Fragen zu stellen. So wie jetzt wieder. Stheno blickte ihre Schwester erwartungsvoll an.

»Sie sind im Meer«, erklärte Euryale.

»Wer sind sie?«

»Unsere Eltern. Du hast zwei Eltern, eine Mutter und einen Vater.«

Medusa runzelte nachdenklich die Stirn. »Sind sie Fische?«, fragte sie dann.

Euryale dachte über die Frage nach. »Nein«, sagte sie. »Keine Fische.« Das kleine Mädchen begann zu weinen, und die beiden Schwestern sahen sich erschrocken an. Sie hatten sich an ihre unberechenbaren Launen gewöhnt, aber es erschien ihnen seltsam, dass Medusa weinte, weil sie keine Fische als Eltern hatte. Je verwirrter sie wurden, desto heftiger schluchzte Medusa.

»Du würdest keine Fische als Eltern haben wollen«, sagte Stheno und legte ihren Arm um das Kind. »Wie willst du einen Fisch von einem anderen unterscheiden? Du wüsstest nicht, ob es dein Vater ist oder nicht.«

»Aber Fische sind das Einzige, was im Meer lebt!«, jammerte Medusa.

»Nein«, widersprach Euryale. »Warum sagst du das? Weil du nur Fische im Meer gesehen hast und weil sie der Küste, an der du lebst, am nächsten kommen. Aber das Meer hat viel mehr zu bieten, als du von hier aus sehen kannst. Es ist weit und tief und voller Lebewesen und Orte, die deine Fantasie übersteigen. Phorkys und Keto leben in den tiefsten Gefilden des Ozeans.«

»Aber ich könnte dort nicht leben?«

»Nein«, sagte Stheno schnell. »Du würdest ertrinken, wenn du es versuchst. Versprich mir, dass du nie weiter als bis zu den Felsen gehst.« Sie zeigte auf die riesigen Felsen, die ihre Bucht begrenzten.

Medusa nickte. »Ich verspreche es. Könnt ihr denn im Meer leben?«

Jede Antwort warf weitere Fragen auf. Euryale ließ ihre Flügel spielen. »Ich glaube nicht«, sagte sie. »Nasse Flügel wären sicher zu schwer zum Fliegen.« Stheno nickte eifrig, sie hatte keine Ahnung.

»Und deshalb leben wir hier zusammen?«, fragte Medusa. »Weil wir nicht im Meer leben können und sie nicht auf dem Land?«

»Genau«, sagte Euryale.

»Obwohl sie keine Fische sind?«

»Sie sind keine Fische.«

»Wie sehen sie denn aus?«, wollte Medusa wissen. »Sind sie wie ihr?«

Euryale dachte einen Moment nach. »Nein, sie sind nicht wie wir«, antwortete sie dann. »Sie sind keine Gorgonen. Phorkys ist ein Meeresgott, er hat keine Flügel. Er hat Schuppen. Und riesige Klauen anstelle von Beinen. Keto ist …« Euryale hob ihre buschigen Augenbrauen und sah Stheno an, die ihr allerdings auch nicht helfen konnte. »Ich weiß nicht genau, wie ich Keto beschreiben soll«, sagte Euryale. »Wir haben sie noch nie gesehen.«

»Niemals?«

»Sie lebt in den Tiefen des Ozeans, Medusa. Keines ihrer Kinder hat sie je gesehen.«

Medusa schwieg. Endlich waren ihr die Fragen ausgegangen. Und ihre Schwestern hofften, dass Medusa nicht spürte, was sie bereits wussten: dass sie eine Missgeburt war, die ihre Eltern in Schrecken versetzt hatte. Stheno war unsterblich, Euryale war unsterblich, ihre Eltern, Großeltern, Geschwister waren unsterblich. Alle waren unsterblich, außer Medusa und den Wesen, denen keine Gorgone jemals Beachtung schenken würde.

Trotzdem waren sie jetzt zusammen. Euryale hütete die Schafe. Die Schwestern diskutierten besorgt über den Milchertrag. Stheno hängte die getrockneten Felle der Rinder über den Eingang der Höhle und trieb sie mit ihrer harten Kralle in den Fels, damit Medusa es nachts warm hatte. Ihr Tagesablauf hatte sich komplett gewandelt, seit sie Medusa aufzogen.

Niemand hatte Stheno auf die Veränderungen vorbereitet, die das Kind mit sich brachte. Und das Schlimmste war, dass sie die Angst kennengelernt hatte. Angst! Bei einer Gorgone! Die Vorstellung war absurd, ärgerlich. Aber genau das war es: Angst. Ständig lebte sie mit diesem pochenden, nagenden Gefühl, dass Medusa etwas zustoßen könnte. Euryale empfand ebenfalls Angst, schämte sich aber zu sehr, es zuzugeben. Kein Wunder, dass Phorkys das Kind bei ihnen abgelegt hatte. Kein Meeresgott würde sich so geschwächt fühlen wollen. Ein Schauder durchlief Stheno, als sie daran dachte, was sie verloren hatte: das süße Gefühl, Herrin über sich selbst und ihre Gefühle zu sein, keine Sorgen zu kennen. All das war verschwunden und ohne Vorwarnung einer kalten, überwältigenden Panik gewichen, wann immer das Kind stürzte, sich versteckte oder weinte.

Sie ahnte, dass es sich bei ihren Gefühlen um Liebe handelte. Eine Liebe, die sie empfand, ob sie wollte oder nicht.

Hera

Inmitten der hohen grauen Gipfel des Olymps spürte Hera, dass etwas nicht stimmte. Zeus war selbst in seinen besten Momenten reizbar, aber so böswillig wie jetzt kannte sie ihn sonst nicht. Der König der Götter war tagelang durch den Olymp gestreift und hatte einer Gottheit nach der anderen wegen der kleinsten Vergehen gedroht. Der Fels unter seinen Füßen bebte unter seinen Schritten, die Kiefern weiter unten am Berg kauerten sich zusammen. Mit Apollo und Artemis gelang es Zeus für gewöhnlich, höflich umzugehen, und doch war es vorhin zu einem dramatischen Streit zwischen den dreien gekommen. Eigentlich wegen nichts: Apollo hatte auf seiner Leier gespielt, was zwar eindeutig lästig, aber nichts wirklich Neues war. Außerdem fand Zeus manchmal auch Gefallen an Musik. Hera zog zwar Schweigen den Lobhudeleien vor, mit denen die anderen den makellosen Bogenschützen bedachten, aber ausnahmsweise hatte sie diesen Streit nicht angefangen.

Apollo hatte leise auf dem Instrument gespielt, nur seine Schwester lobte sein Können. Er spielte, dachte Hera, ganz passabel. Dann traf er einen falschen Ton und Artemis hatte gelacht. Durchaus gewinnend, wie Hera fand, und wann hätte Zeus sich jemals darum gekümmert? Und doch hatte ihr Gemahl vor Wut gebrüllt und einen Blitz nach dem anderen in ihre Richtung geschleudert. Sie waren so schockiert, dass sie ihn nicht einmal für seine grausame Treffsicherheit verspotteten. Die Säulen, die die schönen Kolonnaden stützten, mussten repariert werden, die Eichen in der Ferne loderten kurz auf und waren dann schwarz verkohlt. Der Gestank der brennenden Blätter erzürnte Zeus noch mehr. Er war so wütend gewesen, dass Hera beinahe ihre Rache für die Metis-Affäre aufgeschoben hätte.

Natürlich hatte er Metis wie erhofft von der Erdoberfläche verschwinden lassen. Aber Hera ärgerte sich, dass es überhaupt so weit gekommen war. Es reichte nicht aus, Metis zu bestrafen, sie musste auch Zeus bestrafen. Und sie wusste schon, wie. Sie betrachtete ihr Spiegelbild in einem flachen Becken und lächelte in sich hinein. Sie kannte unzählige Arten, ihn zu bestrafen.

Hera und Zeus waren das perfekte Paar, zumindest was ihre Fähigkeiten anging, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. An manchen Tagen glaubte sie, er könne sich kaum aus dem Bett erheben, ohne eine zu verführen oder zu vergewaltigen. Wie viel Zeit und Mühe es sie sodann kostete, die Göttinnen, Frauen oder Nymphen zu bestrafen, denen er sich aufgedrängt hatte! Nun, es wurde nicht leichter, je öfter sie es tat. Ganz im Gegenteil. Und in diesem speziellen Fall hatte sie beschlossen, dass Zeus’ Strafe seinem gewohnheitsmäßigen Fehlverhalten entsprechen sollte. Er hatte Metis geschwängert. Hera dachte an die schreckliche Möglichkeit, dass es irgendwo einen Bastard gebe, der ihr entgangen war. Nein. Ihre großen braunen Augen vermittelten den irreführenden Eindruck einer gutmütigen Kreatur. Ein Reh, zum Beispiel, oder eine Kuh. Aber sie war so scharfsichtig wie ein Raubtier. Ihr entging nichts.

Wo also war dieses Kind? Es machte sie wütend, dass sie es nicht wusste, aber Zeus konnte sie kaum fragen. Und keine ihrer üblichen Quellen (Nymphen, die mit dem Schlimmsten rechneten und sich sicherheitshalber auf ihre Seite schlugen) hatte ihr eine Antwort geben können. Sie würde es schon noch herausfinden. Aber zuerst wollte sie ihn bestrafen.

Hera erwähnte Hephaistos Zeus gegenüber ein oder zwei Tage lang nicht (eigentlich war sie sich nicht sicher, wie viele Tage es waren, da die Tage für sie und die anderen Götter alle miteinander verschmolzen). Aber es schien nur wenige Augenblicke zu dauern, bis sich ihr Sohn von einem Säugling in einen Erwachsenen verwandelt hatte. Vielleicht ging es ja allen Müttern so, dachte sie sodann und zuckte mit den Schultern, denn wie sollte sie die Antwort herausfinden, ohne eine andere Mutter zu fragen? Und wer würde sich schon diese Mühe machen? Alles, was zählte, war, dass ihr Sohn in einem Moment noch winzig gewesen war und im nächsten Moment schon erwachsen. Er hinkte, wie sie irritiert feststellte, was er wohl von seinem Vater hatte, denn von ihr hatte er das sicher nicht. Aber da sie nie verraten würde, wer der Vater war, würde es auch niemand erfahren. Und zudem besaß Hephaistos geschickte Hände, das hatte sich sofort gezeigt.

Wenn überhaupt, war er etwas zu geschickt. Denn Zeus’ Zorn darüber, dass seine Frau ein eigenes uneheliches Kind gezeugt hatte, wurde rasch gemildert, als er entdeckte, wie nützlich diese neue Gottheit ihm war. Als Zeus schließlich den hinkenden Gott bemerkte, der so viel Zuneigung für die Königin der Götter empfand, dass sie nur seine Mutter sein konnte, verfiel er in seine übliche Gereiztheit. Aber Hephaistos, der es immer allen recht machen wollte, insbesondere Zeus, beschwichtigte ihn, indem er einen bronzenen Adler schmiedete und ihn seinem Stiefvater zum Geschenk machte.

Die anderen Götter beobachteten das Geschehen mit Interesse. Apollo nahm schon seine Leier zur Hand, aber seine Schwester legte ihm die Hand auf den Arm und riet zur Ruhe. Zeus blickte finster drein und griff nach dem Adler, scheinbar bereit, ihn auf seinen Schöpfer zu schleudern. Doch als er ihn in die Hand nahm, fingen sich die Sonnenstrahlen in den Federn des Vogels. Hephaistos hatte sie irgendwie so geformt, dass die Flügel des Adlers im Licht das dunkle Braun von Zeus’ Lieblingsvogel hatten, die Federränder aber golden leuchteten, als hätte Helios den echten Vogel im Flug eingefangen. Zeus wollte gerade sagen, dass er noch nie etwas Schöneres gesehen hatte außer seiner Frau, wenn sie nackt war, als er bemerkte, wie der Ausdruck in den Augen seiner Frau beim Anblick ihres Sohnes und ihres Mannes weich wurde. Da befand er, dass einige Gedanken vielleicht besser ungesagt blieben.

Hephaistos errichtete seine eigene Schmiede, hinter den Hallen, in denen die anderen Götter wohnten. Dort hielt er sich meist auf, denn am glücklichsten war er, wenn er allein etwas herstellen konnte. Er schuf alles Mögliche – aus Ton, Bronze oder Stein –, und immer war es das schönste Objekt. Er selbst veränderte sich nicht: Immer noch verabscheute er jede Art von Konflikt, es sei denn, er hatte die Rüstungen für die Kämpfer selbst geschmiedet. Und auch dann wollte er nur sehen, wie sie sich im Einsatz bewährten: ob der von ihm aus mehreren Lederschichten gefertigte Schild dem von ihm konstruierten Speer standhalten konnte. Er gab der Laune eines jeden Gottes nach, der ihn um etwas bat. Artemis raunte ihrem Bruder zu, es scheine unmöglich, dass jemand derart Liebenswürdiges mit Hera verwandt sei. Apollo nickte, während er den neuen Köcher seiner Schwester und ihren schön gewichteten Bogen bewunderte.

Aber Zeus’ Laune besserte sich nicht. Man konnte ihn zwar mit Geschenken besänftigen, aber seine Stimmung hellte sich immer nur vorübergehend auf. Am nächsten Tag war er wieder so jähzornig wie zuvor.

»Was hast du?«, fragte Hera ihn schließlich, als er seinen Mundschenk zum dritten Mal an einem Tag zum Weinen gebracht hatte. »Wie kannst du dem armen Jungen ständig böse sein? Er tut nichts, als für dich Wein zu holen und dich zu bedienen, genau wie du es willst. Du machst ihn unglücklich, und er ist wahrlich kein schöner Anblick, wenn er heult.«

»Ich weiß«, erwiderte Zeus. »Wie kommt es, dass Frauen so schön aussehen, wenn sie weinen, und Männer nicht?«

»Ich habe nicht die geringste Ahnung«, antwortete Hera. »Aber er hat den ganzen Boden mit seinen Tränen getränkt, und wenn ich ausrutsche und falle, gebe ich dir die Schuld.«

»Es ist mir gleichgültig, wen du beschuldigst«, antwortete ihr Gemahl. »Es ist mir auch gleichgültig, was du tust, solange du es im Stillen tust.«

»Schmerzen deine Ohren?«, fragte sie.

»Nein«, sagte er. »Sei still.«

»Sitzt dein Lorbeerkranz zu eng?«

»Nein, das glaube ich nicht. Wie kann etwas aus Blättern zu eng sein?«, gab er zurück.

»Ich weiß es nicht, es war nur eine Frage.«

»Glaubst du, der König der Götter kann durch Blätter verletzt werden?« Seine Wut steigerte sich noch.

»Ich glaube, irgendetwas macht dich wütend«, fuhr Hera ihn an. »Und es ist nicht die Qualität des Nektars, den der Junge dir gerade gebracht hat.«

Es folgte eine lange Pause. Sein bärtiges Gesicht verfinsterte sich vor Wut, während ihre besorgte Miene unverändert blieb.

»Ich habe Kopfschmerzen«, sagte er schließlich.

»Das habe ich nicht ganz verstanden.« Hera beugte sich vor und wandte ihm ihr edel geformtes Ohr zu.

»Ich sagte: ›Ich habe Kopfschmerzen!‹«

»Kopfschmerzen? Bist du deshalb so übellaunig?«

Seine goldenen Augen funkelten. »Du hast selbst häufig genug Kopfschmerzen, und sie versetzen dich in üble Stimmung.«

»Gott sei Dank gelingt es dir ja immer, woanders Trost zu finden«, entgegnete sie. »Warum hast du nicht einen der Zentauren um Hilfe gebeten?«

»Verstehen die denn etwas davon?«

»Sie kennen sich gut mit Kräutern aus, oder nicht?«

»Ich glaube schon. Apollo sollte es wissen«, sagte er.

»Er würde vielleicht sogar zu ihnen gehen und sie fragen, wenn du aufhörst, ihn wegen jeder Kleinigkeit anzuschreien.«

»Würdest du ihn darum bitten?«

»Ich bin sicher, das würde helfen. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass es dir leidtut, dass du seine Leier zertrümmert hast?«

»Es tut mir nicht leid.«

»Vielleicht hilft es ja, wenn ich so tue, als würde es dir leidtun.« Sie starrten einander an. Er liebte sie, wenn sie so war. Zu schade, dass sie so oft wütend war.

»Also gut«, sagte er. »Tu so, als ob es mir leidtäte.«

»Ja, mein Gemahl.« Sie küsste ihn sanft auf die Wange, bevor sie wegging, um dem Bogenschützen zu erklären, dass seine Hilfe benötigt wurde, zerbrochene Leier hin oder her.

Der Zentaur mixte ein Gebräu von ungewisser Herkunft und abstoßender Farbe zusammen. Apollo brachte es zu Hera und erklärte ihr, er habe gerade erst eine neue Leier von Hephaistos erworben und nicht die Absicht, auch diese zu riskieren. Sie müsse den Trank selbst zu Zeus bringen und ihm vorschlagen, ihn zu trinken. Hera ging durch die hohen Hallen und lichtdurchfluteten Räume, bis sie zu einer kleinen dunklen Kammer kam, in der Zeus sich vergraben hatte. Sie hatte den Trank in einen goldenen Becher umgefüllt, um ihn ansehnlicher zu machen, befand jedoch, dass sie eher das Gegenteil erreicht hatte: Der Trank sah immer noch genauso unappetitlich aus, und irgendwie machte der prachtvolle Becher es noch schlimmer.

»Mein Gemahl?«, sagte sie.

Er stöhnte.

»Ich habe hier die Medizin des Zentauren für dich.« Sie zog den dicken Vorhang beiseite, und schon das wenige Licht, das hereindrang, ließ Zeus aufstöhnen. »Hier.« Er lag auf einer Liege, den Kopf auf Kissen gestützt, und sie hielt ihm den Becher hin. Er nahm ihn und leerte ihn in einem langen Zug. Seine Grimasse zeigte ihr, dass er mindestens so unangenehm schmeckte, wie er aussah. Aber Zeus schrie nicht und warf den schweren Becher nicht nach seiner Frau. Er ließ sich einfach zurück in die Kissen sinken und scheuchte sie mit einer Handbewegung fort.

Hera befand sich in der beunruhigenden Lage, sich um ihren Mann zu sorgen. Darin hatte sie keine Erfahrung: Die größte Bedrohung für das Wohlbefinden von Zeus war normalerweise sie selbst.

In den folgenden Tagen verbesserte sich sein Zustand jedoch nicht. In den stets von Musik, Streit und Geschwätz erfüllten Hallen des Olymps war es still geworden. Hermes musste plötzlich eine unerwartete Flut von Nachrichten überbringen. Ares schürte einen kleinen Krieg, um sich rarmachen zu können. Aphrodite lenkte sich irgendwo mit einem gut aussehenden Liebhaber ab. Artemis war in den Bergen auf der Jagd, Apollo begleitete sie. Hera wanderte allein umher und hörte ihre Schritte von den umliegenden Berggipfeln widerhallen. Sie war besorgt und gelangweilt zugleich.

Nach ihrem Mann, der kaum bei Bewusstsein war, sah sie in den frühen Morgenstunden, denn dann störte ihn das helle Licht von Helios am wenigsten. Da sie niemanden zum Reden hatte und sie das beunruhigende Gefühl umtrieb, dass sie etwas unternehmen sollte, wusste sie nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollte. Also fand sich Hera jeden Tag in der Schmiede ein, um mit ihrem Sohn zu sprechen. Er freute sich stets, sie zu sehen, und bot ihr den geschwungenen Stuhl an, den er für sie gemacht hatte. Dann lauschte er ihr so lange, wie sie sprechen mochte. Er schuf kleine Modelle von Vögeln und Tieren für sie, für die sie keinerlei Verwendung hatte, aber sie wollte seine Gefühle nicht verletzen, indem sie sie ablehnte. Und überhaupt, wer schenkte ihr denn sonst etwas?

Eines Tages erzählte sie ihm weinend von ihren Sorgen: dass die Sterblichen ihnen keine Opfer mehr bringen würden, dass Zeus sich möglicherweise nie mehr erhole, dass die Götter des Olymps in alle Winde zerstreut würden.

Ihr Sohn ertrug es nicht, sie in diesem Schmerz zu sehen. »Lass mich mit dir kommen«, sagte er. »Ich werde mit ihm reden. Vielleicht kann ich helfen.«

Hera sah den hinkenden, kleinen Schmied an und brachte es nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass der König der Götter kein Ding aus Metall oder Holz war. Wenigstens wollte Hephaistos versuchen zu helfen, anders als die anderen Götter, die sich einfach aus dem Staub gemacht hatten. Sie hätte sein Angebot trotzdem abgelehnt, wäre ihr in diesem Moment nicht klar geworden, dass sie nicht einmal Rache an den Göttern plante, die den Olymp mieden und sie im Stich ließen. Wie hatte es nur so weit kommen können?

Hera und Hephaistos mühten sich langsam den Berg hinauf, die unebenen Pfade machten ihrem Sohn schwer zu schaffen, und Hera verkürzte ihre Schritte, damit er mithalten konnte.

»Musstest du unbedingt deine Axt mitnehmen?«, fragte sie.

Hephaistos errötete. »Ich fühle mich besser, wenn ich sie bei mir habe«, sagte er. »Oder einen Hammer. Für den Fall, dass jemand etwas braucht.«

Hera nickte und wollte ihn nicht weiter in Verlegenheit bringen. Sie führte ihn an hellen Säulengängen und großen, offenen Hallen vorbei. Er ist so an die kleine Schmiede gewöhnt, dachte sie, in diesen weitläufigen Räumen scheint er sich nicht wohlzufühlen. Doch schließlich gelangten sie zu der Kammer, in der Zeus lag. Hera streckte die Hand aus, um den Vorhang beiseitezuziehen, doch Hephaistos ergriff in Panik ihren Arm.

»Du musst ihn erst fragen, ob ich hereinkommen darf«, sagte er. »Ich kann doch nicht einfach sein Gemach betreten.«

»Ich bezweifle, dass er überhaupt bemerkt, dass du hier bist«, gab Hera zurück, und als sie diesen Gedanken laut aussprach, fühlte sie sich noch einsamer.

»Mein Gemahl«, murmelte sie, als die beiden eintraten. »Gatte, ich habe unseren Sohn zu dir gebracht.« Dieser Zeitpunkt schien ihr ebenso geeignet wie jeder andere, endlich die wahre Herkunft des Schmiedegottes zuzugeben.

Zeus stieß ein mächtiges Geheul aus. »Gut!«, dröhnte er. »Hat er seine Werkzeuge mitgebracht?«

»Das habe ich«, antwortete Hephaistos.

»Endlich zeigt jemand Vernunft.« Zeus beugte sich vor und öffnete die Augen ein wenig.

»Wenn du um Werkzeug gebeten hättest …«, setzte Hera an. Doch angesichts des Zustandes, in dem sich ihr Mann befand, verstummte sie.

»Wo tut es weh?«, erkundigte sich Hephaistos.

Zeus deutete auf die Mitte seiner Stirn. »Hier«, sagte er. »Es schmerzt, als ob mein Gehirn mit meinem Schädel Krieg führte.«

»Das klingt qualvoll«, erwiderte Hephaistos. »Ist es mit der Zeit schlimmer geworden?«

»Ja«, antwortete Zeus. »Zuerst fühlte es sich so an, als ob mein Kiefer von den Zähnen befreit werden wollte. Dann breitete sich der Schmerz von dort in meinem ganzen Kopf aus. Und jetzt ist er hinaufgewandert und konzentriert sich genau hier, über und zwischen den Augen. Mein Schädel kann das, was auch immer dahinter lauert, keinen Augenblick länger aushalten.«

»Ich könnte meine Axt nehmen«, bot der Schmied an, »und damit genau auf die Stelle schlagen.«

»Wie sollte das helfen?«, wollte Hera wissen.

»Es könnte den Druck lindern, verursacht von dem, was dahinter hinauszugelangen versucht«, antwortete ihr Sohn.

»Glaubst du, dass es dort etwas gibt?« Zeus hob langsam die Hand und fuhr mit den Fingern über die fragliche Stelle. Er konnte nichts fühlen. Was nicht bedeuten musste, dass dort nichts war.

»Ich weiß es nicht«, gab Hephaistos zu. »Könntest du vielleicht ein bisschen mehr ins Licht kommen?«

»Licht verschlimmert den Schmerz«, mahnte Hera.

Doch Zeus schloss die Augen. Der Schmied, der sich in den Hallen so vorsichtig bewegt hatte, beugte sich schnell und geschickt hinab, hob die Liege mitsamt dem Götterkönig an und schleppte beides hinaus in den breiten Korridor. Dann trat er nahe an Zeus heran und schien jedes einzelne Haar auf dem Kopf des Gottes zu untersuchen.