4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pampia Grupo Editor

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Subordinación y valor (Para defender a la patria) de Edgardo Lois transita sobre tres senderos principales: el relato de su servicio militar obligatorio, el recorrido de su relación con la lectura y con su oficio, su herramienta: la escritura, y por último es el registro, la descripción de la manera en que el autor construye el libro mismo: Subordinación y valor es relato, voz autobiográfica, y a la vez libro-objeto, el centro sobre el que gira y se apoya la sintonía de los recuerdos y las ideas. Los senderos se cruzan, y por lo tanto los temas y las distintas formas de contar: por ejemplo, Lois relata la noche en que un soldado intenta suicidarse en su primera guardia; pasa por el ejercicio descriptivo de la pulsión de la escritura y enumera las pistas que hoy, después de veinte años, maneja como posible receta personal; señala las lecturas que fueron aceitando ciertas magias que, afirma, aparecen cada vez que se sienta a escribir en un café de Buenos Aires; incluye además las opiniones de dos lectores que siguen capítulo a capítulo el crecimiento de la obra. Lois se pregunta ¿qué es la patria?, y ensaya pensamientos alrededor de la toma de las Islas Malvinas por parte de las fuerzas armadas argentinas en 1982. El autor salió de baja veinte días antes del desembarco, conoció al ejército puertas adentro del cuartel. Escribe sobre hechos reales ocurridos en la Escuela de Caballería en Campo de Mayo.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Subordinación y valor

(Para defender a la patria)

Edgardo Lois

Buenos Aires, 2012

Edgardo Lois

Sobordinación y valor : para defender a la patria / Edgardo Lois ; dirigido por Jose Marcelo Caballero ; edición literaria a cargo de Marcela Serrano. - 1a ed. - Buenos Aires : Pluma y Papel, 2012.

E-Book.

ISBN 978-987-648-127-4

1. Narrativa Argentina. I. Caballero, Jose Marcelo, dir. II. Serrano, Marcela, ed. lit.

CDD A863

© 2012 Edgardo Lois

© 2012 de esta edición eBook Argentino

Alberdi 872, C1424BYV, C.A.B.A., Argentina

www.pampia.com

Director Editorial: José Marcelo Caballero

Coordinadora de edición: Marcela Serrano

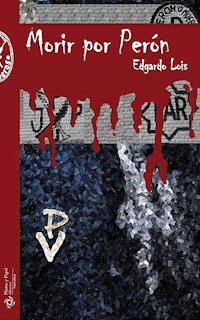

Ilustraciónes de cubierta: Grabado de Juan José Cartasso

ISBN978-987-648-127-4

Primera edición eBook:Octubre 2012

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Any unauthorized transfer of license, use, sharing, reproduction or distribution of these materials by any means, electronic, mechanical, or otherwise is prohibited. No portion of these materials may be reproduced in any manner whatsoever, without the express written consent of the publishers.

Published under the Copyright Laws 11.723 Of The Republica Argentina.

Hecho en Argentina – Made in Argentina

a Evangelina, mi amor, mi compañera

y a Julia, nuestra hija

a Adela, Rolando, Alejandro, Batuque, Garúa, Trueno, mi familia en Martín Coronado

a Mónica en La Caramba

a Claudio y Augusto Ciacci

a Raquel Varrotti

a Claudia Burgos

a Marcelo Caballero

a todos los colimbas, y en especial a los clase 62 que supieron de la patria en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo

a Oscar Giordano

a los colimbas muertos en las islas Malvinas, los asesinados por la dictadura

a Gabriel Montergous y Hugo Ditaranto, mis maestros

Mi agradecimiento a: Carlos Rigel y Erwin Federico Stefani.

Motivo de tapa: grabado de Juan José Cartasso

Las moscas volaban su fiesta, así escribí en una novela.

Aquella vez las moscas volaban la fiesta de la muerte; en cambio, en este día al que regreso con la memoria, volaban la vida alrededor de la comida, al menos así lo hacían las que seguían en el aire.

Acabo de anotar y me digo que en los dos casos las moscas iban tras la comida. Es mi mirada, el relato, la que establece la diferencia. Extraño bichito del señor la mosca que no elige a la hora de comer, quizá porque nada sabe, y si nada sabe, nada piensa y simplemente se alimenta.

Hace una semana que yo mismo hablé de asco cuando miré la rejilla de la pileta de la cocina. Acababa de lavar los platos de la noche anterior, y un puñadito multicolor de restos irreconocibles de comida demoraba un poco de agua en su tránsito hacia el más allá.

Una línea de pensamiento apareció de forma casi automática, no la pensé ni un instante: apareció en la mañana, antes del desayuno.

La luz del sol pasaba libre a través de los paños de vidrio horizontales de las ventanas de la cocina. La pava estaba sobre la hornalla, el fuego hacía su trabajo cuando dije asco.

Asco, un asco real, ¿querés que te empiece a contar, soldado?

Un asco, un verdadero asco, fue el que apareció en un mediodía de la colimba. Me habían mandado a buscar la comida para el escuadrón (el Escuadrón de Comando y Servicios). Iba junto a tres soldados. Caminamos hasta la cocina. Recuerdo que hacía calor, y que a esa altura del servicio militar ya hacía un tiempo largo que usaba ropa verde de combate.

Cuando llegamos la comida nos esperaba en dos o tres tachos altos de puro acero inoxidable; estábamos en la parte de atrás de la cocina, sobre la calle principal del cuartel: Escuela de Caballería, Ruta 8, dentro de Campo de Mayo.

Todavía veo las cintas plásticas de colores que formaban la cortina de la ancha puerta trasera. Las veo, y cada vez que vuelvo a su imagen, las cintitas son más y más inútiles.

¿Dos o tres tachos de acero inoxidable?, si fueron dos, éramos cuatro los porteadores, uno por cada asa; si fueron tres, la lógica me dice que a la cocina llegamos seis. Me decido a anotar que éramos cuatro y cruzo los dedos para que la cantidad de comida alcance para los soldados del escuadrón. Cuatro o seis colimbas, no tengo en mi recuerdo ninguna cara con apellido: los nombres en el cuartel estaban abolidos, sólo apellidos. Me decido entonces por dos tachos y cuatro soldados porque necesito fijar la imagen, la acción, y porque además empiezo a pensar, o mejor, a pensarme como lector de lo que estoy escribiendo. La búsqueda de la palabra tranquila, segura, importa casi desde el principio de la escritura.

Las cintas de colores no espantaban a ninguna mosca: volaban desesperadas alrededor de la comida. Cuando llegamos enseguida reparé en la cantidad de moscas que se habían acercado al sol (como Ícaro, anotaría el escriba acostumbrado a los lugares transitados). Se habían incinerado contra la polenta hirviente que llenaba los tachos.

Las moscas volaban su fiesta, pero no todas. Miré la polenta y me dio asco, no era una mosca, no eran dos, ni siquiera un miserable puñadito: eran muchas, pero la cantidad de cadáveres nada pudo contra el cucharón del sargento.

Ante esta línea el lector puede esperanzarse, al menos así lo espero: la polenta no la tiraron, pero al menos le sacaron las moscas muertas, podría pensar el hipotético interesado.

El cucharón del sargento fue torbellino fugaz sobre los dos tachos de acero y los cuerpos de las moscas kamikaze se hundieron rápidamente en un maëlstrom amarillo clarito con algunos toques de tuco rojo.

Mientras llevaba la polenta hacia el escuadrón tuve en claro que ese mediodía me iba a aguantar el hambre. Avisé a todos aquellos que tuve cerca y que conocía, esos soldados que uno podía tomar como amigos sin serlo en realidad. Hacía falta, era necesario aferrarse a ciertas señales, a ciertos recuerdos del afuera: la amistad era una de ellas.

A muchos les tocó moscas en la polenta, pequeñas pasas de uva explotando soldados adentro. Casi nadie vio, entonces casi nadie sabía, y si casi nada se sabía, los no avisados nada pensaron y simplemente se alimentaron.

Sí, es cierto, hay ascos y ascos.

Fue en ese momento que me sorprendí repitiendo, es decir, primero ubicándome dentro de mis ganas y luego sí, repitiendo, una idea que tengo hace años. Me dije que esa anécdota es parte del libro que voy a escribir sobre la colimba, y cerré con una especie de sentencia: Le debo un libro a la colimba. Mientras hablaba percibí algo distinto en mi persona: la sospecha de que algo se había corrido en mi interior. Las palabras habían sonado distintas. En el pasado me había quedado en calma cuando recordé que un día iba a escribir ese libro, pero no esta vez. Quedé enganchado de mis propias palabras, y desde esa altura empecé a pensar en que quizá hoy fuera el tiempo para encarar la escritura.

Y creo que la prueba de que ese tiempo ha llegado está en mi tensión, mis ansias, en mi felicísima sensación de placer supremo. Soy un hombre feliz mientras escribo estas páginas en el Viejo Agump, a metros de La Viruta, unas horas antes de entrarle a la noche del tango.

Envuelto en esa misma tensión salí de mi departamento y después bajé del colectivo. Creo que estoy escribiendo desde que salí a la calle en el barrio de San Cristóbal, mientras esperaba el 168 en mi Buenos Aires.

Pienso en mi libro de la colimba y lo imagino: lo siento extraño; estoy convencido de que sólo así, de forma extraña, puedo llegar a contar algunos de los momentos en los que necesité subordinación y valor para defender a la patria.

2

Desde el colectivo 15, mientras marchaba raudo por Scalabrini Ortiz y se acercaba a Córdoba, vi el café en la esquina. No sé su nombre y tampoco identifiqué la calle de la esquina, la memoria no fue tan rápida como mi nave.

Había tomado el colectivo cerca de la casa de mis tíos, estaba en camino hacia otra noche en La Viruta.

Al ver el café supe que otra vez me encontraba en órbita alrededor de la escritura de un nuevo libro. Estar en órbita de escritura no significa vivir todo el día pensando sobre la idea original, sobre lo escrito o por escribir, sino estar atento, en sintonía, abierto a las señales posibles que puede entregar la vida cotidiana. Creo que estar en órbita de escritura es, a esta altura, mi condición natural, y dicho estado no tiene nada que ver con haber sido bendecido con algún tipo de don, muy por el contrario, esa manera de estar se nutre en el trabajo realizado y la práctica casi constante, en el papel o el pensamiento, de la escritura; a ello se suma la recorrida a través de los años por distintas mecánicas que hacen posible contar una historia. Cuando se está en órbita de escritura luego de haber encontrado la marca que funda el impulso existencial de un libro, dicho movimiento se comprime sobre el tema, se acentúan los giros, y entonces se pasa a estar todavía más atento a lo que sucede adentro o afuera de la tinta.

Cuando vi el café pensé en Oscar Giordano. En ese lugar habíamos tomado, creo que dos veces, un café. En aquella otra vida, a la que quiero volver para espiar, Oscar fue: el soldado clase 62 Giordano, Oscar.

Vi el café, pensé en él, y me dije que sería una buena idea mantener una charla.

Recuerdo que luego de pasar por la fábrica de hacer milicos, un edificio grande y acondicionado como túnel al que entrábamos de civil por una puerta y salíamos pelados y vestidos de verde por la otra, y después de una formación en el playón central, obtuvimos nuestros destinos: Oscar fue a Construcciones, era electricista, y yo a la oficina de Arsenales, podía escribir a máquina y llevar planillas.

Junto al soldado Giordano hice muchas guardias y SOS (Servicio Operativo de Seguridad). Un SOS duraba veinticuatro horas, igual que una guardia completa, y consistía en recorrer en dos o tres vehículos (tres, eran tres: una camioneta de comando para los jefes y dos Unimogs con los soldados), la guarnición de Campo de Mayo durante gran parte de la noche. Durante el día el grupo se dedicaba a los preparativos: se pasaba revista a los equipos y al aspecto y prolijidad personal de sus integrantes, y se limpiaban las armas hasta el cansancio. En la tarde había que pasar con éxito una revisión de un alto oficial en alguna de las escuelas que componían la guarnición. Recuerdo que una vez ese oficial increpó a un suboficial por su uniforme y automáticamente le anunció el arresto luego de terminado el servicio. Fue un día feliz para la tropa. Algunas veces dormíamos en el campo, tres o cuatro horas sobre un colchón inflable, supongo, es un detalle del que no estoy seguro, ¿o era una bolsa de dormir? Quizás Oscar se acuerde.

La suerte o su ausencia a la hora de las guardias y los SOS se decretaba por las tardes. En un pizarrón colgado dentro de la cuadra-dormitorio aparecía la lista. Cada soldado debía buscar su apellido en el papel. Durante el servicio logré guardar varias de estas listas, como recuerdo, creo que por ese motivo me las llevaba; listas donde figuraba mi apellido. En todos estos años imaginé que esos papeles, que hace tanto tiempo no veo (no tengo idea de dónde puedan estar, papeles perdidos entre tantos papeles que guardo como el cartonero profesional que soy), van a ser encontrados por quien tenga ganas de revisar mis cosas cuando ya no esté. Sé que están en algún lado, y en alguna de esas listas Giordano ocupa un casillero.

Oscar hacía guardias, SOS, y también podía “entrar de semana”; cuando esto sucedía no podía salir de franco en ninguno de los días que sumaban, por lógica: una semana; se transformaba en “el” electricista de la escuela. Cada vez que él no salía y yo sí, me encargaba de llamar a su abuela para avisar que todo estaba bien, pero que Oscar había quedado adentro cumpliendo con la patria. Su familia era de Mar del Plata y su único familiar en Capital era la abuela. No recuerdo su nombre.

Desde los primeros cruces en el cuartel, hasta la confianza y compañerismo del final, quedó en mi memoria una imagen: ahí está Oscar, me digo en cada regreso.

Yo estaba de guardia en el puesto de Puerta 4 y el soldado clase 62 Giordano estaba de semana. Fue de madrugada, tres o cuatro de la mañana, al menos así presiento la oscuridad de esa hora. Había algo de niebla, había llovido; era en invierno, pero no hacía mucho frío. Por la calle que llegaba hasta el portón que yo estaba cuidando vi aparecer, desde la noche, a Giordano. Caminaba lento, más allá de todo tipo de preocupaciones; él sabía que durante esa semana no podría salir (la tensión por saber si uno salía de franco o le tocaba guardia era crucial en la vida del colimba). Llevaba puesto el casquete reglamentario con visera, no le veía la cara, y en una mano, infaltable, su valijita metálica con las herramientas. Se acercó y hablamos un rato. Estaba aburrido, inmerso y en calma en la no civilización del cuartel; esa es mi sensación a la hora de volver a esa noche. No sé de qué hablamos.

Terminado el servicio militar seguí en contacto con él; conocí a una primera novia y él a mi primera mujer. Después conocí a su segunda novia y él siguió tratando a mi misma mujer. Oscar ponía en funcionamiento una especie de relación a distancia con las mujeres; yo lo llamaba “el modelo Giordano”, que consistía en tener una relación, pero en ningún momento pasar a mayores. Compartir algunos días, sí, pero luego la damisela volvía a su casa. Sus parejas duraban años, todo lo contrario a lo que pasaba en mis historias, cuando ya hacía bastante tiempo que Oscar había dejado de ver a mi mujer. Una vez me dijo que yo le daba la llave a cualquiera, esto para defender el hecho de que su novia todavía no tuviera la de su casa. Pero “el modelo” se hizo historia, hoy tiene mujer y dos hijos.

A través de los días nos fuimos perdiendo, distanciando; desde hace varios años que sólo nos une un llamado telefónico y muy de vez en cuando. Pero hace un año entré, sin avisar, en su empresa y ahí estaba: pura sorpresa. Creo que así sucede a veces en la vida, nos desdibujamos debido a la vida misma. Él me llamó hace unos meses, cuando yo acababa de mudarme al barrio de San Cristóbal, quedamos en hablar.

Escribo otra vez en el Viejo Agump, es viernes, La Viruta me espera. Pienso trabajar estas líneas escritas en tinta roja en la computadora, a continuación del texto primero de Subordinación y valor, y enviarle por emilio el archivo a Oscar sin ningún tipo de aclaración. Una línea sola: Por favor leé. Quiero invitarlo a recordar.

Es posible que por simple lógica terminara pensando en Oscar, mi único contacto físico con el pasado de la colimba, pero me gusta pensar que el impulso apareció porque desde el 15 vi el café. Me gusta pensarlo así porque soy un convencido de que la mejor literatura está en la calle, al menos para quien pueda y quiera verla.

3

Salvo el jueguito inocente de afirmar a mis ocho o diez años que iba a ser poeta como el abuelo, cuando llegué a la Escuela de Caballería no escribía.

El abuelo poeta era Julio Martín. Todavía lo veo caminar por el patio largo y angosto de la casa. Cuando venía de visita aprovechaba para traer sus últimos poemas. Tengo que decir que mi abuelo no fue un solo día a la escuela, sé que por un tiempo durmió, cuando era pibe, en un carrito de panadería, sé que fue actor de teatro independiente. Mi papá leía los poemas, hablaban y después los copiaba en unos cuadernos baratos de espiral. Debe haber cuatro o cinco de estos cuadernos con su poesía; hace años que los guardo conmigo, son parte de la herencia posible, junto a la buena señal de haber abierto los ojos en una casa con dos bibliotecas.

Cuando miro hacia atrás y trato de tejer una pequeña autobiografía literaria entre los días en que escribí mis poemas de pibe por admiración al abuelo y el tiempo de los primeros escritos, marco dos hechos antagónicos. Por un lado los libros que recibí de parte de mi viejo cuando ya sabía leer: Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain y Colmillo blanco de Jack London, como títulos fundadores; y en el otro extremo el desprecio por el estudio de la literatura a causa de las bondades como docente de mi profesora de tercer año de la secundaria: Clarita Di Nisio. Llego hasta esta línea y es increíble, la memoria se descorcha y aparecen más datos. Mi autobiografía, primera parte, no estaría completa si no contara que en un momento, a los doce o trece años, abandoné la literatura para volcarme al conocimiento de toda clase de enigmas: ovnis, misterios de la antigüedad, apariciones de fantasmas, casas encantadas y todo aquello que apareciera marcando una ruptura en la realidad. Yo afirmaba, seguro, convencido, que sólo quería leer sobre historias que fueran reales. Tendría unos dieciséis años cuando mi papá encontró dos pequeños libritos en un trabajo, entraban en la palma de la mano: El gato negro de Edgar Allan Poe y La garra del mono de W. W. Jacobs, una antología de cuentos de terror que incluía En la cripta de H. P. Lovecraft. Creo que le debo mi vida presente a esos libritos, ellos me abrieron definitivamente las puertas a la fantasía. Todavía los guardo en mi biblioteca.

Y creo que le debo el haber transitado con algún atenuante mi servicio militar, al hecho de haber descubierto una manera de respirar en esos días. A los pocos meses entendí que no debía estar en el grupo de soldados al que los militares conocían el apellido, y tampoco tenía que estar en el grupo de soldados que siempre se anotaban últimos en todas las pruebas de resistencia o castigos. Los dos extremos dejaban al soldado en evidencia, entonces busqué el anonimato entre el grueso de los doscientos colimbas que formaban el escuadrón. Eso me salvó de algunos maltratos particulares, pero eso sí, no hubo manera de zafar de las atenciones generales.

Así como existe el inicio en la lectura y la escritura, aparece mi iniciación dentro del cuartel. Hasta él llegué luego de sacar el 817 en el sorteo de la clase: destino tierra, ejército. En esos días trabajaba de cadete en una oficina, desde el principio del día del sorteo supe que no iba a sacar el número bajo que me permitiría salvarme. Una sospecha, una manera cierta de ver determinadas situaciones futuras: a veces puedo ver el futuro, me di cuenta hace años.

Fui a la revisión médica, una payasada: Apto A. Pasaban casi todos, para salvarse por algún problema físico había que ser más que explícito.

Llegó el día para presentarme, 3 de febrero de 1981, y entré al cuartel para olvidar la libertad relativa a la que estaba acostumbrado hasta pasados unos veinticinco días.

El edificio-túnel estaba listo. Un militar, antes de ponernos en movimiento, advirtió que los huevos los teníamos que dejar colgados del alambrado. Así lo hice, por algo el servicio se hacía a esa edad temprana, éramos, seguíamos siendo pibes; siendo hombres, las ofensas y castigos no serían fáciles de aceptar: la situación sería a matar o morir en el intento. Nadie debería tener el poder de denigrar a otra persona escudado en la lógica de ningún gallinero: el oficial lo hacía con el suboficial y a éste, para su tranquilidad, la patria le acercaba ciudadanos en la edad justa de merecer todo tipo de pateadura.

En el edificio-túnel nos cortaban el pelo, nos daban ropa vieja de color verde, una bolsa para guardar la ropa civil y algunos utensilios que empezaban a formar el equipo por el que todo futuro soldado debería velar como si fuera el fusil o su propia vida. Jamás voy a olvidar cuando me vi en el espejo después del corte o voladura del pelo. Era otro, eso, sí, puedo afirmar que fui otro durante los siguientes trece meses.

De ese primer día recuerdo un momento en especial. Sucedió cuando quedé frente al cura del cuartel. A su lado había un soldado de la clase anterior que anotaba sobre mi planilla; no recuerdo si era yo quien llevaba el papel de parada en parada para que los supervisores completaran los casilleros de mi vida; pienso que habrá sido así, quizás Oscar se acuerde. El hecho es que el cura preguntó: ¿Religión?, y yo contesté: Ninguna. ¿Cómo que ninguna?; No, no tengo; Tiene que tener; No, insistía sin siquiera pensar que no tenía por qué complicar mi estadía, después de todo a quién podía importarle mi hipocresía dentro de la gran hipocresía. Pero yo no tenía dios y quería dejarlo en claro. El cura llamó a un sargento y este me preguntó por mis padres: ¿Qué religión tienen?; No, no tienen.

Al final, el revuelo se solucionó empujándome hasta la parada siguiente. Sin religión era decir comunista; qué locura, pienso hoy, cuando ubico aquel desprecio al dios católico y a sus empleados sobre la tierra en plena dictadura. Pero como ya consigné, solo en los meses siguientes aprendí lo del anonimato, nunca en los extremos, jamás a la vista.

Pasaron los años y hoy cuento con la herramienta de la escritura. La escritura es mi oficio y con la palabra intento escarbar en la memoria de mi servicio a la patria, luego de haber vencido a Clarita Di Nisio y a los oficiales y suboficiales del ejército argentino. Ellos tuvieron su turno en Campo de Mayo cuando me pegaban con un palo en la espalda; hoy, después de tantos años, la fuerza de mi momento descansa en las historias que guardo.