Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

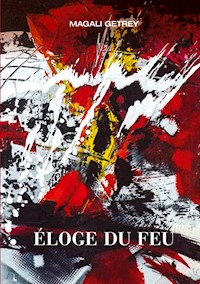

N'avez-vous jamais rêvé de partir pour vivre autrement, intensément ? Quand en 2001, une ONG lui confie les finances d'une mission humanitaire, Magali Getrey n'hésite pas une seconde. Mais la réalité la rattrape vite dans un Kosovo ruiné par la guerre et les haines ethniques. Puis un nouveau contrat tourne au cauchemar dans l'Afghanistan des talibans. Le retour en Europe, entre un emploi inutile, l'incompréhension de ses proches, et un syndrome post-traumatique à surmonter, est très éprouvant. Mais ... elle ne pouvait simplement plus accepter de vivre à genoux. Elle décide de créer une ONG. Différente ... Une aventure insensée qui démontre que même les rêves les plus fous peuvent se réaliser à force de témérité et de travail...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

A mon fils Allan, ma lumière

Les quatre lois de la spiritualité, leçons de sagesse, Inde

La première loi dit :

« La personne qui arrive est la bonne personne »

La deuxième loi dit :

« Il s’est produit la seule chose qui devait arriver »

La troisième loi dit :

« Chaque moment est le bon moment »

La quatrième et dernière loi dit :

« Quand une chose est terminée, c’est pour de bon »

Sommaire

AVANT

BALKANS

AFGHANISTAN

RETOUR

Epilogue

« Si tu n’es pas capable de supporter “ça”, tu n’as rien à faire dans l’humanitaire… »

C’est de cette phrase empoisonnée que la directrice m’avait congédiée. Puis on m’avait délestée rapidement de mon ordinateur portable comme si on craignait que je ne parte avec tous les secrets qu’il recelait, et on m’avait invitée à quitter les bureaux de l’association au plus vite.

Les rues de Paris semblaient réfléchir ma honte quand je pris le chemin de la gare de l’Est en traînant derrière moi l’énorme sac nauséabond qui contenait toutes mes affaires. J’étais sidérée, seule, perdue. Je ne croyais plus en personne.

Je ne possédais plus rien : ni voiture, ni maison, ni argent. Et aucune perspective d’avenir, aucune envie. J’étais épuisée, détruite, sans un repère, pliée en deux par des douleurs intestinales chroniques. Je n’avais pas eu mes règles depuis trois mois, mes cheveux gras pendaient lamentablement autour de mon visage, et je sentais la transpiration des trois jours de voyage interminables que j’avais endurés pour rentrer de l’enfer.

Les gens me dévisageaient avec méfiance et changeaient de trottoir, comme si j’étais une clocharde dont on devait s’éloigner. Je m’en moquais tant j’avais la conviction profonde de ne pas mériter autre chose que leurs regards méprisants. J’éprouvais une glaçante culpabilité : on avait aisément mis en lumière mon incapacité. Je n’étais qu’un être fragile. J’avais échoué, failli. Je me sentais comme une criminelle condamnée à la peine maximale pour avoir osé donner son avis. J’avais cru naïvement à mon utilité et j’avais pensé avant tout me comporter en altruiste. Je m’étais trompé. J’avais vécu l’horreur de deux conflits armés avec une innocence enfantine façonnée d’orgueil et d’immaturité. Accepter ce monde de grandes personnes qui tue, viole, et impose des choix inhumains n’était pas dans mes capacités.

J’avais envie de mourir.

AVANT

J’ai quitté mon village natal à l’âge de dix-sept ans. Après un baccalauréat scientifique, je souffris une année de classe préparatoire angoissante et solitaire dans le sud de l’Alsace, à deux cents kilomètres de chez moi. Puis je partis encore plus loin pour intégrer une école supérieure de commerce dans le nord de la France. J’y achevais une formation de haut niveau en management de trois ans et m’attelais immédiatement à la recherche d’une position au Grand-duché de Luxembourg. J’arrivais à l’époque du plein emploi, et je ne tardais pas à me voir proposer plusieurs postes à responsabilité. Je choisis celui qui me semblait le plus complet et qui me permettrait de pratiquer à la fois la gestion financière et la vente internationale, dans un secteur d’hommes et de terrain : celui du négoce d’engins de terrassement. Je rejoignis ainsi une toute petite entreprise de l’autre côté de la frontière avant même la cérémonie de remise des diplômes. Mon désir de devenir enfin autonome cognait très fort dans ma poitrine. Je renonçais aux vacances que mes compagnons de promotion organisaient pour dire adieu à notre vie dorée. J’avais pour ma part la conviction que je n’avais pas de temps à perdre.

Mon travail se mua rapidement en passion. Non seulement je pouvais pratiquer quotidiennement et utilement les trois langues que j’avais apprises, mais je rencontrais également des gens originaires de tous les pays du monde. Ces derniers me faisaient voyager des États-Unis, en Australie en passant par l’Allemagne d’où provenaient pour la plupart les machines échangées. Je maîtrisais peu à peu toutes les ficelles du métier et obtenais la signature de contrats à sommes vertigineuses. Les négociants que je croisais lors de ventes aux enchères ou de cocktails me prenaient pour une sorte d’extraterrestre. Mon extrême jeunesse s’amusait follement du regard de ces hommes d’âge mûr. Je savourais le plaisir d’être une femme désirable dans un monde masculin et n’avais de cesse de prouver mes compétences professionnelles que je renforçais continuellement en travaillant jour et nuit sans jamais m’accorder de vacances. J’aimais entendre dire des admirateurs de mon corps mince et harmonieux d’alors que je « brillais » comme une étoile, portant constamment sur les lèvres un sourire malgré le stress et la fatigue des tâches que j’abattais comme trois personnes. Mon salaire augmentait régulièrement et je bénéficiais d’avantages chaque mois plus indécents qui m’encourageaient à des délires sans limites. Je compensais la reconnaissance matérielle de mes employeurs confiants par un excès toujours plus grand de travail que j’estimais leur devoir.

J’exultais des nombreux voyages qui m’étaient permis, et non contente de m’absenter toute la semaine de France, je reprenais l’avion le week-end en direction des plus belles capitales européennes. Ces déplacements fréquents me renforçaient dans la certitude d’avoir trouvé ma voie : j’adorais aller à la rencontre des cultures les plus diverses, j’aimais par-dessus tout éprouver l’ivresse de la transition entre deux mondes que procurent les vols long-courriers.

Je conduisais outrageusement une Audit A4 dernier cri que je poussais à plus de deux cents kilomètres à l’heure sur les autoroutes allemandes et belges. Je portais systématiquement un téléphone à mon oreille droite et des lunettes de soleil Ray-Ban sur le nez, le carré blond de chez Dessange au vent. Je connus les meilleures tables de la Grande Région1, les mets les plus fins, les vins les plus prestigieux, le tout sans l’ombre d’une modération. Il me semblait enfin jouir de tout ce que je méritais après une enfance triste, comme si pour conclure, je tenais ma victoire sur l’humiliation que la pauvreté causée par le départ précoce de mon père avait fissurée en moi. Ma joie d’exister et mon enthousiasme séduisaient et je multipliais à outrance les romances les plus variées. Je vivais mon complexe d’Œdipe avorté dans des relations d’une nuit impossibles avec des hommes mariés bien plus âgés que moi, mais je voulais malgré tout croire à l’amour. Mon corps triomphait dans un excès de sexe que je n’essayais même pas de contrôler.

Je fêtais ma première année de vie professionnelle en m’offrant un appartement. J’optais pour un deux-pièces d’une cinquantaine de mètres carrés en plein centre de Metz. Même si cela m’éloignait considérablement de mon entreprise, je ne pouvais pas concevoir d’acheter un bien hors de prix dans un village-dortoir proche de la frontière — j’aurais eu le sentiment de m’enterrer définitivement. Je gérais seule les ouvriers du chantier de rénovation tout en passant de longues heures sur les routes pour rejoindre et quitter le Luxembourg chaque jour. Je me levais à cinq heures pour éviter les grands flux de circulation et ne rentrais jamais avant vingt heures. J’acceptais ces sacrifices qui me paraissaient justes, car si je prétendais au droit d’être propriétaire de mon logement à vingt-deux ans, il me semblait normal d’être digne ce privilège par un travail redoublé. Ma vie sociale ressemblait au désert de Gobi. Je passais mes soirées au volant et arrivais épuisée à Metz, aussi je refusais toutes les invitations qui du coup s’espaçaient, je ne côtoyais plus mes camarades lorrains d’avant. Je n’avais plus le temps pour ces choses de l’amitié que je considérais comme inutiles. Je contemplais ma solitude avec une certaine satisfaction dans ma salle de bain en porcelaine italienne. J’allais parfois suivre un cours de fitness dans un club proche de chez moi ouvert la nuit, mais les hommes et les femmes que j’y rencontrais me semblaient terriblement ennuyeux dans leur petite vie tranquille et sans ambition. Je revoyais de temps en temps mes amis d’école de commerce lors de week-ends exceptionnels à Paris ou Toulouse, mais je ne savais pas à quoi ressemblaient mes voisins de palier et c’était bien là la dernière de mes préoccupations.

Pétrie d’illusions et d’arrogance, j’étais convaincue d’être arrivée au paroxysme du bonheur. Je baignais dans les certitudes et le désabusement. J’étais une jeune nouvelle riche prétentieuse et insupportable. Je recherchais bien sûr secrètement un homme qui m’aimerait et avec qui j’aurais pu construire une relation durable. J’aurais abandonné pour lui sans hésiter mes multiples liaisons, mais pendant plus de quatre ans, je n’aperçus pas l’ombre d’une âme sœur.

Je fis connaissance de Gilles chez moi.

C’était le mois de février. Je rentrais juste d’un séjour fascinant au Mexique où j’avais expérimenté des aventures incroyables à sillonner la jungle et la plage en jeep, et à manger du guacamole frais dans la maison d’autochtones qui ne vivaient de rien. J’y avais également rencontré de jeunes gens insouciants de ma génération dont le travail consistait à faire chanter, danser et rire, chaque saison dans un nouveau pays. Leur liberté et leur manque de sérieux m’avaient profondément bouleversée et leur visage bronzé et épanoui avait semé un doute immense en moi. Ils diffusaient l’évidence que leur avenir rayonnait devant eux et ils prenaient le temps de profiter de chaque instant en attendant de se ranger un jour, peut-être. Le retour à mon existence effrénée, excessive et irréfléchie de cadre supérieur à Luxembourg fut extrêmement compliqué.

J’avais improvisé une soirée avec des amis de l’école pour me remonter le moral et leur raconter mon voyage. Ils m’avaient demandé si je n’étais pas opposée au fait qu’ils viennent accompagnés, et ils s’étaient présentés avec un couple de notre âge qu’ils fréquentaient à Reims. Je détestai l’arrogance du nouveau venu au premier regard. Fort en gueule, agressif, manipulateur et excessif, il affichait un égoïsme évident. Il tyrannisait sa jeune petite amie en se moquant d’elle dès qu’elle ouvrait la bouche. Une grande beauté émanait cependant de sa personne tonique et souriante. Quelque chose dans ses yeux bleu sombre, presque violets, me toucha. Je perçus une colère en lui, cela ne pouvait signifier qu’une immense fragilité maladroitement déguisée. Je tentais de l’éviter toute la soirée, mais il me poursuivait, m’invita à danser en discothèque, me saisit la main tandis que nous rentrions sous la pluie prendre un dernier verre à la maison. Il riait et chantait constamment en murmurant au creux de mon oreille que j’avais de beaux yeux, qu’il avait trouvé en moi ce qu’il recherchait chez une femme et que son bonheur de m’avoir rencontrée le rendait léger. Sa joie de vivre semblait sincère, surtout après plusieurs rasades de vodka. Un baiser qu’il me volait dans la salle de bain avant de partir entérina le commencement de notre histoire. Je ne le croisais pas pendant quatre mois, mais je pensais à lui continuellement dans l’effervescence qui accompagnait chaque victoire de l’équipe de France de football lors de la coupe du monde de mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Il sonna chez moi mi-juillet, quelques jours après la finale, et cinq minutes suffirent pour que nous tombions passionnément dans les bras l’un de l’autre. Après une semaine magique, il rentra à Reims pour travailler, et je décidais de nous offrir un week-end à Rome. Puis nous partîmes à Barcelone, à Montréal. Nous étions devenus comme deux doigts d’une même main, amoureux fou.

En août, je pris la route vers l’Espagne avec ma mère que j’avais promis de longue date d’accompagner en vacances. De là, je tentais à plusieurs reprises de contacter Gilles, mais personne ne répondait chez lui. Inquiète, je laissais des dizaines de messages en me ruinant en téléphone. Il me rappela un jour et m’envoya une bombe odieuse à l’oreille : il m’avait trompée lors de sa dernière sortie en boîte de nuit, il ne voulait plus me voir, c’était fini entre nous. Je hurlais mon désespoir dans la Méditerranée — j’avais envie de me noyer. Rien ne pouvait me consoler, et j’avais soif de toute la sangria d’Espagne. Même les beaux bruns de la Costa Brava ne m’intéressaient pas.

Je repris mon travail à Luxembourg dans l’espoir d’oublier. Quelque chose s’était brisé en moi, mais je devais aller de l’avant. Je ne pouvais pas rester toute la journée à attendre un appel ou un revirement qui ne viendraient pas. Il était de toute façon trop tard. Je multipliais les excès et acceptais quelques aventures beaucoup trop conséquentes, dont une avec mon responsable. Mes fragiles limites avaient sauté et ma vie était devenue une immense confusion. Je ne me respectais plus, je ne savais plus qui j’étais, ce que j’accomplissais n’avait aucun sens. Je passais trois mois ainsi à naviguer dans le brouillard, le cœur déchiré.

Mon téléphone sonna un jeudi soir, alors que je rentrais chez moi après un jour à nouveau trop arrosé entre le restaurant de midi et le verre de fin de journée au bureau. C’était Gilles. En pleurs. Il venait d’enterrer sa mère et dans la foulée, d’avaler un litre de whisky. Puis il avait pensé à moi, et s’était dit qu’en y réfléchissant, j’étais la seule personne qu’il avait envie d’appeler. Je bifurquais sur l’autoroute avant Metz en direction de Paris et Reims…

Nous nous vîmes ensuite chaque week-end, alternativement en Lorraine ou chez lui. Il m’avoua qu’il avait eu peur de notre relation et je n’ai jamais réussi à savoir s’il m’avait effectivement trompée ou non. Il me dit en pleurant que j’étais la seule femme qui comptait pour lui maintenant que sa mère était partie, et qu’il voulait que je lui donne des enfants. Je le crus naïvement et sans aucune concession. Il était de toute façon devenu une addiction pour moi et ma vie sans lui s’était transformée en n’importe quoi. Je n’avais pas les moyens de lutter, j’acceptais de prendre ce qu’il consentirait à m’offrir.

Il passa le Nouvel An à Metz. Nous décidâmes que nous ne pouvions pas vivre l’un sans l’autre juste après minuit. Début février, soit un an après notre premier baiser volé, il s’installa chez moi.

Nous remplîmes les mois qui suivirent de voyages et de rencontres. Nous partîmes explorer la magnifique île du Sri Lanka qui venait tout juste d’ouvrir des séjours touristiques après une guerre civile longue et sanglante. Nous découvrîmes le bouddhisme et la gentillesse d’un peuple incroyablement curieux et accueillant. Nous savourions avec délices l’air humide et tropical en dégustant sans modération un alcool de noix de coco entêtant. Nous nous réjouissions de tout ensemble et chaque instant sur cette île m’enchantait. En rentrant de ce séjour, je décidais de changer de travail. Je n’acceptais plus le stress ni la montagne de tâches qui m’attendaient chaque matin sur mon bureau. J’avais envie de me détacher de la reconnaissance malsaine qui me liait à mon patron. Je ne supportais plus les attaques constantes de mon chef qui ne prenait pas ma relation amoureuse au sérieux et qui aurait bien continué à s’amuser de moi. Je ne tenais plus le regard concupiscent des négociants, la lourdeur de leurs propos d’hommes qui tenaient à montrer leur réussite et le dédain qui se devait de l’accompagner. Ils ressentaient si peu de considération pour les femmes en général et éprouvaient une telle facilité à duper la leur que cela me glaçait. Je méprisais l’existence de ma collègue de bureau, jeune mariée qui trompait son époux sans même le lui cacher, et elle me rendait ce dédain au centuple. Je ne trouvais plus ma place dans cette ambiance sordide de leurre, de jouissance futile, d’argent trop aisément gagné et aussi vite dépensé, d’arrogance et d’individualisme. Le confort et le niveau de rémunération que j’avais acquis à mon âge représentaient un lourd handicap, car la barre de mes impératifs financiers était très élevée et entravait ma liberté de choix. Au-delà de tout cela, le Sri Lanka et ses habitants m’avaient communiqué le besoin de donner un sens à ma vie professionnelle.

Un séjour enchanteur en Ardèche nous poussa à acheter une bergerie que nous avions repérée dans une agence immobilière et visitée sur un coup de tête. Le prix demandé pour ce havre de paix entrait dans nos critères,