5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

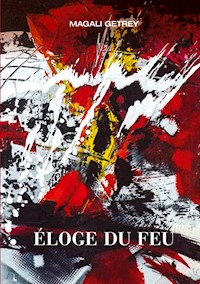

Le feu. Le feu qui rougit les lames qui mutilent. Le feu qui tue. Le feu qui détruit l'héritage et paralyse. Voici ce qu'ont en commun Fatou, la Sénégalaise, Gérald, le Sri lankais, et Lili, la Française. Fatou l'infirmière se bat contre l'excision qu'elle a subie à l'âge de cinq ans. Gérald, le syndicaliste, lutte pour améliorer le sort des ouvriers tamouls exploités inhumainement dans les plantations de thé de son pays. Lili l'humanitaire apporte toute la logistique de sa petite ONG pour les soutenir, tout en tentant de se reconstruire après avoir tout perdu en une nuit. Trois destins que la souffrance, la survivance et la résilience réunissent, qui vont profiter de la seconde chance qui leur est offerte pour se mettre au service des autres et trouver la lumière.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

À mon fils Allan, mon étoile et ma flamme

À tous les bâtisseurs d’espoir

Sur ma tombe, au lieu des fleurs

apportez-moi la liste des milliers

de petits enfants auxquels vous aurez pu

donner les clés de vrais logements.

ABBÉ PIERRE

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1

Le mouvement est la cause de toute vie.

PARTIE 2

Plus grande est la sensibilité, plus grand est le martyre.

PARTIE 3

La rigueur va toujours au bout de l’obstacle.

PARTIE 4

Nul être ne va au néant.

PARTIE 1

Le mouvement est la cause de toute vie.

Léonard de Vinci

Fatou

Mauritanie, fleuve Sénégal, 1979

La pirogue blanche dansait sur l’eau noire du fleuve.

Le soleil était couché depuis de longues heures déjà, mais elles avaient dû attendre la nuit pour partir le plus discrètement possible. Bien que coutumier et pratiqué par toutes dans le village, on murmurait que le rite faisait l’objet de houleuses discussions à la capitale, qu’on cherchait à l’interdire, voire à le sanctionner. Les Sénégalaises avaient peur des représailles, et préféraient emmener leurs filles sur l’autre rive.

La jeune mère regardait fièrement son enfant assise en face d’elle sur la menue embarcation en bois qui fendait lentement la rivière en direction de la Mauritanie. Dans moins d’une heure, sa dernière-née de cinq ans serait une femme, comme le voulait la tradition. Elle trouverait un bon époux, lui donnerait une descendance qui assurerait la prospérité du nom de son défunt mari. Fatou était la cadette. Avant elle, six de ses sœurs avaient traversé le fleuve. Même si quatre d’entre elles avaient connu des complications à la suite de l’opération, elle n’envisageait pas une seconde de ne pas accomplir ce devoir pour sa plus jeune fille. Elle croyait profondément en la puissance d’Allah, et écoutait toujours avec attention les conseils de l’imam et la mémoire des érudits qui étaient passés dans le village.

La lune claire les éclairait. Le clapotis des vagues les berçait, tandis que l’homme installé à l’arrière du navire luttait avec assurance contre le courant à l’aide d’un petit moteur.

La terre apparut. La barque toucha le sable froid. Fatou demanda à sa mère si elles pouvaient s’arrêter un moment pour jouer sur la plage, mais cette dernière l’entraîna vigoureusement à sa suite sans répondre.

Trois femmes les attendaient à une trentaine de mètres du rivage. Un feu était allumé, et les lames de métal incandescentes brillaient dans l’obscurité.

Elles saisirent Fatou d’un geste rude avant qu’elle ne puisse réagir. Elles retroussèrent sa robe et retirèrent sa culotte. Puis, elles l’allongèrent doucement sur une petite natte, et écartèrent brusquement ses jambes frêles, s’asseyant sur ses genoux pour la maintenir immobile.

Le rasoir rougeoyant approcha, et frappa brutalement à cinq reprises entre les cuisses de l’enfant.

Fatou hurla de douleur, mais déjà la plus vieille des femmes ramassait les minuscules amas de chair et les jeta aux chiens qui attendaient derrière un rocher. Puis elle recousit sa blessure à l’aide d’épines de ronce. La petite fille perdit connaissance.

Elle se réveilla sur la barque. La rive du cauchemar s’éloignait, bientôt elle serait de retour chez elle. Sa mère lui sourit :

— Tu es une femme maintenant, ma fille.

Fatou ferma les yeux sans répondre.

Son bas-ventre saignait à jamais.

Lili

Village de Longeville, Moselle, France

— Lili… Lili… Liliiii !

Je me redressai dans son lit. Mon cœur cognait violemment dans ma poitrine.

Il était cinq heures trente du matin. Je l’avais vu sur le clocher de l’église quand je m’étais levée quelques minutes auparavant pour prendre de l’aspirine dans ma coiffeuse. Le goût de fumée dans ma bouche me donnait la nausée. Depuis plusieurs nuits, la cheminée des voisins me réveillait dans mon sommeil. Pourtant, je vérifiais tous les soirs que le velux était bien fermé.

Je ne savais plus comment réagir : nous avions tout juste achevé les travaux dans les combles de la maison, et voilà que ma nouvelle chambre me paraissait déjà hostile. Mes yeux piquaient douloureusement, c’était insupportable.

— Lili… Lili… Liliiii !

Mon mari continuait à hurler à l’étage inférieur. Je tombais de sommeil, épuisée. Je voulais juste rester allongée, les cachets que je venais d’avaler allaient me soulager… Mais mon époux semblait hystérique, et n’avait aucunement l’intention de me laisser me rendormir.

— TU DOIS TE LEVER !

Je rabattis avec fureur les couvertures du lit. Je ne pris pas la peine d’allumer la lampe de chevet, car la lune pleine baignait la pièce d’un halo de lumière. Vêtue d’une courte nuisette de soie, je frissonnais. J’ouvris brutalement la porte de ma jolie chambre rouge sous les toits.

Le grondement sourd qui suivit redressa instinctivement ma colonne vertébrale, comme si je me plaçais en position de combat. Une gifle magistrale me propulsa à terre. La chaleur me terrassa, et la dentelle de ma tunique fondit instantanément et se mélangea à ma peau qui elle aussi se liquéfiait. Une épaisse fumée noire emplit ma gorge, mes poumons, et ma respiration se bloqua en un hoquet violent. Je sentis mes cheveux friser sur mon front, mes cils se recourbèrent et s’emmêlèrent, emprisonnant mes yeux dans leur globe désormais asséché.

— Lili… Lili… Liliiii !

Sans réfléchir, je repoussai la porte de toutes mes forces à l’aide de mes pieds. Celle-ci claqua brusquement, retenant le souffle brûlant derrière la mince barrière de contreplaqué.

Je me relevai et parvins à trouver un peu d’oxygène. Je respirai une fois, puis deux fois, soulagée. Mais mon cerveau avait déjà compris que cela n’allait pas durer, et que l’air allait se raréfier dans la pièce. J’allais vivre mon pire cauchemar : celui de périr asphyxiée par erreur dans un endroit clos. Le feu m’avait prise au piège au deuxième étage de ma maison, sans échappatoire possible dans ma chambre sous les combles qui s’ouvrait sur l’extérieur uniquement par un petit velux inaccessible.

— Lili… Lili… Liliiii !

La voix de mon mari devenait de plus en plus lointaine, remplacée par un grondement sourd qui faisait vibrer les murs.

— Que fais-je ! hurlai-je, désespérée.

— COURS ! répondit mon mari.

Courir où ? Personne ne se précipite dans le feu. De l’autre côté de la porte, l’enfer se déchaînait. Je l’avais vécu quelques secondes seulement, et cela m’avait déjà coûté une partie de mes cheveux. Je n’allais certainement pas me jeter dans une fournaise. La chaleur me carboniserait après deux pas.

L’unique issue demeurait de sortir par le toit. Je regardais la petite fenêtre fixée près du faîte, au plus haut de la pièce mansardée. Elle paraissait trop étroite pour laisser passer mon gabarit adulte. C’était un recours qui se révélerait sans doute vain, mais c’était le seul envisageable. Je n’avais aucun autre choix, c’était essayer cela ou rôtir dans un délai de moins de cinq minutes. Je devais jouer cette option de toutes mes forces. Je me précipitai vers le centre de la pièce en gérant mon oxygène. Inspirer à fond par le nez, remplir mes poumons au maximum, souffler doucement par la bouche…

Je sautai éperdument au milieu de la chambre, et tentai d’attraper la poignée du velux. Je ne parvins même pas à la toucher. Je renouvelai l’expérience en me servant de mon matelas comme d’un trampoline. Miraculeusement, la fenêtre s’ouvrit avec un petit claquement. De l’air frais caressa mon visage, et je respirai goulûment. Mais ma joie se révéla courte, car déjà, la fumée s’épaissit dans la pièce, alimentée par cette nouvelle source d’oxygène. La terreur s’empara de tout mon corps. Mon heure était venue. Je n’arriverais jamais à me hisser dehors, c’était bien trop haut. J’avais passé les deux semaines des dernières vacances à m’entraîner sur ma barre de Pole dance. C’était amusant et mes bras s’étaient musclés. Mais jamais je ne parviendrais à me soulever à bout de bras. J’aurais dû courir vers le feu, au moins aurais-je tenté quelque chose. Désormais, il était trop tard…

Gérald

Colombo, capitale du Sri Lanka

La nuit était tombée depuis deux heures déjà. Il avait presque terminé son apéritif solitaire quotidien. Il sonna sa domestique pour la prévenir de servir le repas dans une dizaine de minutes, et se versa le fond de whisky Black Label qui restait dans la bouteille qu’il avait ouverte alors que le soleil brillait encore dans le ciel.

Ce soir, boire ne lui avait été d’aucun secours. Sa colère semblait au contraire décuplée. Il ne comprenait absolument plus ce père qui lui dictait continuellement ses actes. Il avait occupé sa vie à parler et à louvoyer, et souhaitait que son fils suive strictement son exemple, maintenant qu’il avait hérité de la direction générale du syndicat. Mais cette fois-ci, il tiendrait bon, et il lui prouverait qu’améliorer concrètement les conditions de subsistance des ouvriers était un plaidoyer bien plus efficace qu’un beau discours. Même s’il devait en passer par des humiliations en conseil d’administration comme celle qu’il venait d’essuyer au matin… Personne n’osait contredire son père, à l’origine de la création du mouvement syndical apolitique qui fêtait son demi-siècle d’existence. Bien que ce dernier ait cédé à son fils la gestion des affaires courantes cinq années plus tôt pour se concentrer sur la représentation et les négociations diplomatiques, il entendait que son héritier suive la direction qu’il avait impulsée. Et cette direction ne correspondait pas à celle d’un travail associatif ou caritatif. Il était juriste, pas prêtre. Jamais il ne se serait rabaissé à cela. Et cela rendait Gérald fou.

Le tsunami meurtrier qui avait ravagé les côtes sri lankaises et provoqué plus de quatre-vingt mille morts dans le pays avait bénéficié au mouvement. Les pêcheurs, affiliés massivement au syndicat, étaient en effet les principales victimes. Ils avaient tout perdu : maison traditionnellement sur les plages, bateaux, et nombreux membres de leur famille. Gérald les connaissait bien, savait comment ils étaient structurés. Il avait conscience de leurs difficultés de subsistance. Il avait eu l’idée de proposer son expérience aux bailleurs internationaux et aux ONG qui avait déferlé sur l’île comme un second raz-de-marée. Avec eux, il avait porté de multiples programmes d’aide, qui avaient permis à des milliers de ses adhérents de repartir travailler au large même si les populations rejetaient avec force tous les produits de la mer. Personne ne voulait courir le risque d’avaler un morceau de son père ou de sa tante emportés par la vague, sans doute dévorés par les poissons. Les croyances traditionnelles assénaient un second coup dur aux pêcheurs.

La transparence et le professionnalisme que Gérald avait alors démontrés avec ses équipes pour superviser les projets avaient plu, et il en avait profité pour développer les partenariats internationaux. Le syndicat, mis à mal financièrement par la perte de plusieurs bateaux, avait également largement bénéficié de ces aides grâce aux coûts indirects et de gestion compris dans chaque programme.

Ce matin, Gérald avait tenté de valoriser les bienfaits de ces programmes en conseil d’administration afin de convaincre son père de persister dans cette direction. La stratégie pouvait conduire à une augmentation spectaculaire du nombre de membres parmi les pêcheurs. Mais ce dernier lui avait ordonné de cesser ces manœuvres. Il voyait d’un mauvais œil l’action sociale envers les pauvres, cependant il ne demandait jamais qui payait le loyer du vaste bureau que l’organisation occupait dans le quartier couru de Dehiwela à Colombo, presque en bord de mer.

Gérald était désormais persuadé qu’intervenir concrètement était bien plus convaincant que discourir. Mais son point de vue ne trouvait pas écho. Nombre de cadres dirigeants de longue date du syndicat – dont son père – poursuivaient des aspirations politiques, parler et apparaître dans les médias était bien plus utile à leur cause que de se mettre au travail au service des adhérents. Gérald enrageait chaque jour, mais s’était promis de suivre la nouvelle voie qu’il avait découverte. Mieux, il voulait l’étendre aux ouvriers des exploitations de thé. Les Tamouls constituaient la couche la plus vulnérable de la population de l’île. Les planteurs profitaient d’eux indignement depuis leur arrivée en qualité d’esclaves plus de cent ans auparavant.

Il ne pouvait plus concevoir que des enfants travaillassent dans les champs au détriment de leur santé et de leur éducation dans son propre pays. Mais à quasiment cinquante ans, il culpabilisait toujours quand son père s’opposait à lui et ne savait pas lui tenir tête.

La situation ne pourrait pas durer ainsi, il n’en pouvait plus. Tout semblait conspirer pour l’empêcher de vivre simplement la vie qu’il souhaitait. Il noyait sa colère chaque soir dans une nouvelle bouteille de whisky, mais il avait le désagréable sentiment que son corps voulait éclater tant il manquait de liberté, de libre arbitre.

Lili

Village de Longeville, Moselle, France

J’étais prisonnière du feu, incapable d’atteindre ma seule issue de secours.

Mon regard était inéluctablement attiré par ce que je voyais sur le sol de la chambre : une petite mare de soie ondulait à mes pieds, plus noire que l’obscurité de la pièce. Elle semblait vouloir me caresser avec volupté, et me séduisait irrésistiblement. La mort se lovait à mes pieds, elle attendait son heure qui n’allait pas tarder à sonner. J’étais hypnotisée : je n’avais qu’à me baisser pour me blottir dans son velours, ne plus respirer. Ce serait rapide, je serai vite partie.

Je m’arrachai à ma fascination morbide. Je levai mon regard et aperçus le clocher de l’église du village, cerné par la brume hivernale. Les images de mon enterrement, qui aurait lieu là, à quelques centaines de mètres, apparurent une à une dans ma tête.

Une colère assassine envahit chaque parcelle de mon corps : cela ne pouvait pas s’achever ainsi. Je n’avais que trente-huit ans, je n’avais encore rien accompli de ma vie. Je ne pouvais pas l’accepter.

Mon cerveau reptilien avait pris le dessus. Je m’intimai des ordres précis :

— Si tu ne veux pas mourir, tu ne dois pas perdre une seconde. Si tu as une chance d’en réchapper, tu dois l’attraper et ne pas la lâcher. Tu es loin d’avoir gagné, mais tu ne peux compter que sur toi-même. Panique, et tu disparais à jamais. Hésite, et c’est la fin de tout, de toi.

Je pris une grande respiration. Je me faufilai silencieusement jusqu’à ma coiffeuse, et saisis le tabouret haut sur lequel je me maquillais chaque matin. Je posai la chaise sous le velux, et grimpai dessus. Mes coudes parvinrent à agripper le rebord de la lucarne. Le siège glissa sur les dalles en plastique. Je m’effondrai pesamment sur le sol. À cinq reprises, je montai, chus et me relevai. La lourde vitre me tomba trois fois violemment sur la tête. Rageusement, je repoussai le châssis de toutes mes forces, et il finit par se retourner avant de se bloquer. La fumée gagnait du terrain, j’étouffais, mais je m’obligeai à ne respirer qu’au moment où un coup de vent la chassait. La mort ricanait sous moi, jouissant des efforts que je déployais pour lui échapper. Je ne lui accordai aucun regard.

J’économisais l’air dans le moindre de mes efforts. En me hissant furieusement sur mes coudes, je réussis à opérer un quart de tour avec mon corps et mes pieds s’agrippèrent miraculeusement au rebord de la fenêtre. J’avais conscience que mon dos était courbé suivant un angle impossible et proche de la rupture, mais mes pieds s’accrochaient en dépit de l’aluminium coupant du velux. Je tenais ma chance et n’avais aucune envie de la lâcher. Je contractai tous mes muscles et dans un ultime déhanchement, je parvins à sortir mes jambes. J’allais sans doute retomber dans le feu, et la chute promettait de se révéler irrévocable…

Gérald

Colombo, Sri Lanka

Gérald vivait seul dans une grande villa de Colombo, avec son chauffeur, son jardinier et sa domestique prénommée Sushila, originaire d’une plantation du Nuwara Eliya, qui lui préparait ses repas et tenait la maison. Un gros chien blanc apportait un peu de joie et d’affection dans le foyer et partageait la couche du maître des lieux. Les cris d’enfants s’étaient brusquement tus quand sa femme avait décidé de partir pour l’Australie et d’y emmener sa petite fille, âgée de six ans. Il n’avait pas pu les en empêcher. Les visites rares de celle qu’il aimait plus que tout au monde ne soulageaient pas l’immense vide. Alors il tentait de combler sa solitude depuis plusieurs années à l’aide de sa fidèle complice, sa bouteille quotidienne de whisky, qu’il avalait consciencieusement le soir, avant le repas épicé que lui servait sa domestique sur la terrasse triste et déserte. Elle jouait le rôle de meilleure amie avec qui on ne rate pas un rendez-vous.

Il souffrait d’une maladie grave. Son alcoolisme chronique avait, au bout de dix ans, provoqué un diabète critique. Il était devenu presque obèse, et suait à grosses gouttes en dévorant le curry de poulet relevé au chili qu’il affectionnait tant. Il avait subi une première opération à cœur ouvert cinq années plus tôt, et les médecins l’avaient prévenu qu’il risquait sa vie à avaler autant de spiritueux, que ses reins ne suivraient pas, qu’il perdrait forcément son foie. Il continuait néanmoins à boire avec excès, tant son existence lui paraissait étrangère. Rien ne semblait avoir de sens sans sa fille, il ne pouvait pas se résoudre à la savoir loin de lui, son cœur était de toute façon déchiré. Son ex-épouse s’était remariée, c’était désormais un Australien qui prenait soin d’elles deux, qui accomplissait auprès d’elles ce qu’il avait échoué.

Il avait achevé de brillantes études en Angleterre et avait toujours figuré parmi les premiers de ses différentes promotions. Il aurait pu diriger une grande société, faire fortune n’importe où dans le monde. Il se délectait dans une attitude de séducteur et de charmeur. Les jeunes femmes étaient nombreuses à lui succomber, il aurait pu prétendre à une union mixte dépaysante et prometteuse. Seulement, il avait donné sa parole à son père qu’il rentrerait après sa formation au Sri Lanka, et il avait accepté de jouer un rôle dans les activités syndicales malgré lui, par habitude, ou par gratitude de fils unique. Il avait épousé une Sri Lankaise, chrétienne copte comme lui dans un pays à majorité bouddhiste. Il avait échoué à la rendre heureuse, et elle était partie de l’autre côté de la mer en emportant son soleil. Il avait le sentiment que sa vie se déroulait chaque jour comme s’il en était le locataire, ou pire, l’actionnaire.

Il voulut tendre la main vers son whisky, mais un étourdissement subit l’en empêcha. Son bras droit peinait à achever son mouvement, et un mal de tête épouvantable lui vrillait les tempes. Son verre lui paraissait trouble désormais, et tout tournait autour de lui. Il avait l’impression que son œil gauche s’obscurcissait. Il avait une forte envie de vomir, et sentit sa bouche s’affaisser. Il perdit brutalement connaissance.

Son corps lourd émit un son sourd et lugubre en s’écrasant sur les dalles de la terrasse.

Lili

Village de Longeville, Moselle, France

Mon bassin suivit la poussée de mes jambes, et j’échouais dehors. Mes mains semblaient collées au cadre de métal, et je réalisai un arc de cercle dans une infinie douceur pour ne pas glisser sur les tuiles couvertes de verglas et de neige. Mon corps finit par reprendre une position normale et je me plaquai sur le toit, les bras tendus.

Je ne sentais pas le froid. La conscience du vide sous moi se logea dans un coin de mon cerveau, mais je refusai d’y penser. J’étais sortie, alors que ma situation était déjà perdue. J’avais momentanément échappé aux flammes, et je pouvais respirer. C’était plus que je ne pouvais en espérer quelques minutes plus tôt.

Je tâtai la gouttière du bout de mes pieds gelés, finis par trouver une prise, et testai sa solidité. Puis, satisfaite, je me laissai glisser vers le rebord de la toiture, m’éloignant le plus possible de la fenêtre et du cauchemar qui se jouait sous elle. Mes mains abandonnèrent lentement et précautionneusement une tuile pour une autre. La fumée noire s’échappait de manière continue. Des flammes crachaient une lueur bleu foncé par le velux. Je choisis de ne pas les voir. J’amorçai un mouvement en crabe en direction de la maison mitoyenne, les pieds toujours fermement plantés dans le chéneau. Je parvins à la jonction entre les deux bâtiments et décidai de stopper un instant. Je ne sentais pas que mes genoux avaient commencé à brûler.