Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amrun Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

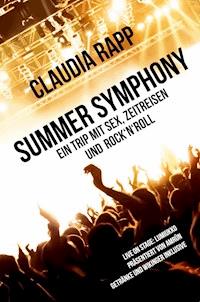

Zeitreisen ins Mittelalter sind erst der Anfang… Vom heutigen Wien direkt zu den Wikingern und wieder zurück - Diesen Zeitsprung macht Luise Fink, als sie die Musik der finnischen Band Lumiukko zum ersten Mal hört. Und jedes Mal wieder, bis es ihr zu bunt wird und sie der Sache auf den Grund geht. Den Sommer über folgt sie den Musikern von Festival zu Festival und kommt ihnen gefährlich nah, aber das Rätselhafte bleibt: Wieso sehen die Cello-Rocker von heute den Männern von vor 1000 Jahren so ähnlich? Wer steckt hinter den Sabotageakten, die sich zu häufen beginnen? Kann man Zeitreisen steuern? Roadmovie und Historischer Roman, Festivaltagebuch und Geheimbundkrimi, verrücktes Abenteuer und übermütige Liebeserklärung an die Macht der Musik - ein Trip mit Sex, Zeitreisen und Rock'n'Roll.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2014 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein

Lektorat: Carmen Weinand

Covergestaltung: Jürgen Eglseer mit einem Element von © DWP - Fotolia.com

Alle Rechte vorbehalten

ISBN – 978-3-944729-48-0

Summer Symphony

Zunächst das Übliche:

1 – Intro: Wien

Das erste Mal war wie ein Überfall, eine Invasion. Kaltes Wasser. Und noch bevor ich die Musik bewusst hören konnte, hatte mich der Schwindel bereits erfasst, wie ein Strudel, gegen den man nicht anschwimmen kann. Von da an sollte mein Leben nie wieder das gleiche sein wie zuvor.

Ich werde versuchen, das alles chronologisch zu erzählen, auch wenn das in Anbetracht meiner Geschichte wohl ein Witz ist. Also: Das erste Mal. Gerade noch spazierte ich die Rechte Wienzeile entlang in Richtung sechster Bezirk, die Morgensonne auf dem müden Gesicht, auf dem Weg zur Arbeit. Im nächsten Momentliege ich schutzlos und zitternd, mir jedes schmerzenden Knochens im völlig durchnässten und kalten Körper bewusst, unendlich erschöpft an einem steinigen Strand. Der Wind heult immer noch mit Sturmkraft und die Wellen hinter mir krachen gegen die Felsen. Es scheint Nacht zu sein, und es ist kalt, kalt bis ins Innerste. Wenn ich nicht bald an einem Feuer liege, werde ich sterben, das wird mir schnittklar und böse bewusst. Bevor ich mich aber entscheiden kann – resignieren oder kämpfen –war der Moment vorbei und ich hatte mein Gleichgewicht zurück gewonnen. Ich spürte den sicheren Asphalt unter den bestiefelten Sohlen und blinzelte verwirrt und überwältigt in die Wiener Sonnenstrahlen. Mir war, als müsste ich mich gleich übergeben.

Ich schüttelte mich einmal, um den Schauer im Rücken loszuwerden, aber die marktiefe Kälte meiner Glieder war immer noch zu spüren, wie ein Nachhall. Zur Hölle, was war denn da gerade passiert? Ich versuchte, die letzten Minuten mit meiner üblichen Abgeklärtheit zu rekapitulieren, aber das war nicht ganz einfach, denn das, was gerade geschehen war, schien verrückt, unheimlich, unmöglich. Ich erinnerte mich vage an ein vorbeifahrendes Auto, zu schnell, vielleicht dunkelblau, keine Ahnung welches Fabrikat, welches Modell. Die Fenster waren herunter gekurbelt und die Musik viel zu laut aufgedreht. Die Fetzen einer schnellen, harten Melodie wehten hinaus auf die Straße, hinüber zu mir. Und dann war ich plötzlich an einem anderen Ort, vielleicht auch in einer anderen Zeit. Hatte ich nicht in einem braunen Gewand gesteckt, meine Beine in geschnürten Strümpfen, alles bleiern vom Wasser, tödliches Gewicht? Waren nicht meine hellen Haare zu einem langen Zopf geflochten, gehalten von einer Art Fibel aus schwerem Metall? Bronze? Fantasierte ich die Details im Nachhinein dazu?

Entschlossen schüttelte ich den Kopf, und die gerade mal schulterlangen, eher dunkelblonden Haare flogen wie gewohnt um mein jetzt sehr blasses Gesicht. Nur eine Illusion. Der tschechische Kellner im Café Herz sah eh so wahnsinnig aus, der hatte mir bestimmt bewusstseinsverändernde Drogen in den großen Braunen gemischt! Seinen schwarzen, schnellen Augen hatte ich noch nie getraut. Hexer! Ich zwang mich zu einem Lachen und versuchte damit, die unheimlichen Schatten des gerade Erlebten fort zu wischen. Ich ging einen Schritt schneller, denn ich wollte den Strand, die Kälte, den Tod vergessen.

Ich schloss die schwere Tür zum ehemaligen Luftschutzbunker auf, der bereits seit einigen Jahren das Wiener Foltermuseum beherbergte, und drehte den Bakelitschalter mit dem ihm eigenen schweren Klicken um, so dass die Neonröhren im Eingangsbereich flackernd ihren Dienst aufnahmen. Das elektrisch aufgeladene Sirren der Lampen ließ mich wie jeden Morgen kurz frösteln, aber dann war es endgültig hell und die Gänsehaut legte sich wieder. Die üblichen Handgriffe - Lüftung einstellen, noch mehr Lichtschalter, erster Kontrollgang, Kasse heraus holen, »Geöffnet«-Schild raus hängen - all das beruhigte mich in seiner schlichten Banalität. Aber dieser schwindlig-schreckliche, endlose Moment wollte mich nicht aus seinen Fängen lassen. Hier drin war es sicher, versuchte mein nüchterner Verstand mich zu beruhigen. Durch diese Wände drang kein Laut, das Museum war ein Schutzraum. Ich nahm mein Namensschildchen aus der Geldkassette und grinste wie jeden Tag über das meines Kollegen. Leopold Hasenschwanz. Auf meinem stand Luise Fink.

Aber auch Grinsen half nichts; die Gedanken kreisten weiter, kehrten immer wieder zurück zu der unbegreiflichen Erfahrung: Dort, an diesem anderen Ort, hatte mich Kälte empfangen. Und gleichzeitig erinnerte ich mich an ein Brennen. Kälte überall um mich herum und brennende Schmerzen wie feine Streifen, die sich über meinen Körper hin zogen. Die Dornen! Ein verzweifelter Versuch, dem Fieber, dem Tod zu entlaufen, nach wenigen gehetzten Schritten aufgehalten von dreimannshohen Hecken voller langer, tief schneidender Dornen. Ich schlug um mich, aber traf nur das verzweigte Dickicht und verletzte mich noch mehr. Verzweifelt ließ ich irgendwann los und so fanden sie mich, brachten mich zurück auf das Lager, warme weiche Felle, Kopfschütteln in schattigen Gesichtern, eine nach Honig duftende Tinktur, jeder Schnitt ein Feuer. Und dennoch war es die Kälte, die mir am meisten Angst machte.

Ich schüttelte mich noch einmal, wollte die Gedanken, die Eindrücke loswerden. Eben noch war es doch nur ein kurzer Moment gewesen, am Strand liegen, kalt, das tosende Meer im Rücken. Aber im Licht des Nachhinein, allein hinter meinem Kassentischchen sitzend, schien sich das Erlebnis in der Zeit zu dehnen, so als ob ich voraussehen konnte, was danach geschehen würde. Wer hatte mich gefunden, wovor war ich weggelaufen, wo warich? Dieser andere Ort schien auf faszinierende Art intensiver, präsenter, gegenwärtiger als mein Hier und Jetzt. So sehr ich mich auch vor dem Erlebten fürchtete, so sehr es mich beunruhigte und mich an meinem Verstand zweifeln ließ, so sehr zog mich das Fremde, das Ferne, das Unheimliche der eben gemachten Erfahrung gleichzeitig an. Irgendetwas daran hatte sich beinahe wie Nachhausekommen angefühlt.

Zögernd stand ich auf und machte mir einen Kaffee, holte jetzt schon das Vesper aus der Tasche. Ich musste etwas Alltägliches tun, sonst würde meine aus dem Ruder gelaufenen Fantasie mich übermannen, mich mit sich hinab ziehen in den Abgrund. Aber meine üblichen Arbeitstage waren oft ereignislos und langweilig, da war es schwer, keine schweifenden Gedanken zu haben. Essen, trinken, und endlich aufhören, darüber nachzudenken. Zu unheimlich.

Das Museum war nicht besonders gut besucht, obwohl die Stadt voller Touristen war. Sissi und Steffl hatten weit mehr Anziehungskraft als ein unterirdischer Bunker, in dem verstaubte, unecht wirkende Puppen in Daumenschrauben und Eisernen Jungfrauen steckten, verzerrte Gesichter, Geisterbahnambiente. Zumal im Frühsommer, in dessen Sonnenschein man lieber vor den Cafés saß, durch Schlossgärten spazierte oder im Innenhof des Museumsquartiers bei Chillout-Musik saß. Ich war die Erste Wiener Museumsspringerin und das hörte sich weit interessanter an, als es bis dato gewesen war. Gestrandet im Foltermuseum, weil hier scheinbar sonst niemand arbeiten wollte. Um immer wieder auftretende Engpässe aufgrund von Urlaub, Krankheit, oder Schwangerschaftspausen abzufedern, hatte sich der Wiener Tourismusverband diese Position einfallen lassen. Die Stellenanzeige in der ZEIT suchte nach einer flexiblen, serviceorientierten Persönlichkeit mit abgeschlossenem Studium, vorzugsweise der Kunstgeschichte, die sich in der Lage sah, sich schnell auf neue Inhalte einzustellen und verschiedenste Epochen, Stilrichtungen, und Konzepte an die Besucher zu vermitteln.

Wien. Allein der Name war Musik in meinen Ohren. Da war diese Familienreise gewesen, ein paar Jahre vorher, eingebrannt in meine Erinnerung als Genusstrip in einen süßen Spätsommer. Meine Eltern waren entspannt wie selten, meine kleine Schwester Kornelia gerade ihren ersten Drogenproblemen entwachsen, meine siebzigjährige Großtante fungierte als Gastgeberin. Ein malerisches Ferienhaus im dreizehnten Bezirk, beim Lainzer Tiergarten. Lange Spaziergänge, bei denen gar nicht viel gesagt werden musste, weil das Gefühl der Zusammengehörigkeit sich von selbst in den Tritt mischte. Nachmittage im Kaffeehaus, und alle zufrieden, der Zeit beim Vergehen zuzusehen. Erst abends beim Wein, in kleinen, fast touristenlosen Heurigen, wurden wir alle gesprächiger und luden den Ballast unserer Leben beieinander ab. Günther, mein Papa, berichtete von der Übernahme durch die überregionale Zeitung und sah seine kleine Lokalredakteurswelt bedroht. Meine Mama Marit schimpfte über den neuen Lehrplan, dem sie sich als Grundschullehrerin zu beugen hatte. Kornelia, gerade siebzehn, gab zu, sich manchmal immer noch nach ihrer kaputten Clique zurückzusehnen, die sie im letzten Jahr mit Techno und Ecstasy verführt hatte. Meine starke Schwester hatte den Absprung selbst geschafft, wünschte sich aber bisweilen die eigene naive Verblendbarkeit und, ja, auch den ewigen Rausch zurück. Tante Lotteluise, reich geworden unter dem Pseudonym Erica von Badenbruck, langweilte sich in ihrer selbst erschaffenen Welt, durfte sie aber von Verlags wegen nicht erweitern oder moderner werden lassen. Lotteluise schrieb Heftromane über Fürstenkinder, vertauschte Zwillinge, unheimliche Herrschaftshäuser, verliebte Dienstmädchen und düstere Grafengeheimnisse. Ihre Reihe im nachtblauen Einband lief unter dem königlichen Namen VICTORIA.

Und ich selbst? Mit dreiundzwanzig war ich damals noch immer ein bisschen zu orientierungslos, meines Weges nicht sicher genug im Studium. War es das wirklich, was ich tun wollte? Hatte es Zukunft? Durfte ich noch ausprobieren, nach links und rechts schauen, oder sollte ich nur möglichst schnell die Pflichtkurse abhaken? Wir tranken alle noch ein Glas vom Roten, vielleicht noch eins mehr, und legten uns beruhigter, weil ausgesprochen, zu Bett. Wien, eine schöne Auszeit für die ganze Familie.

Also bewarb ich mich in Wien, nach dem Abschluss in Kunstgeschichte und Kulturmanagement und einem öden Praktikum, weil ich vom Norden genug hatte und endlich etwas ganz anderes sehen wollte. Erfahrungen sammeln, um vielleicht danach in einem richtig guten Museum eine feste Stelle zu ergattern. Münchner Pinakothek, Deichtorhallen in Hamburg, das Deutsche Guggenheim in Berlin, irgendetwas Großes. Allein hier in Wien gab es so viele klangvolle, reizvolle Namen. Albertina, Kunsthistorisches Museum, MUMOK und MAK, das von Hundertwasser gestaltete KunstHausWien und so weiter. Dazu kam, dass mir die Donaustadt und ihre Mentalität einfach gefielen, und auch die winzige Wohnung im vierten Bezirk war mir schnell ein Zuhause geworden, ein hundertjähriges Haus, schwindlig hohe Decken, Stuck und Morgensonne. Es hätte perfekt sein können. Wenn ich nur nicht seit zwei Monaten täglich stundenlang im Folterkeller hocken müsste, wo wirklich fast nie etwas los war!

Die ersten drei Wochen waren toll; ich durfte die Katakombenführung im Stephansdom machen. Das war jedes Mal wieder faszinierend. Inklusive der Pestgruben, in die die Leichen wild durcheinander geworfen worden waren, nur schnell fort mit den ansteckenden Körpern! Inklusive der Berge fein säuberlich aufgeschichteter Knochen, denn die Pest forderte immer mehr vom kostbaren Platz unter dem Kirchhof. Sträflinge mussten hinunter, die Überreste bergen und umschichten – ein Raum nur für die Schädel, der nächste reserviert für Oberschenkelknochen. Gruselig, wie viele eher morbide Sehenswürdigkeiten es in dieser doch so lebensfrohen Stadt gab: Zentralfriedhof, St. Marxer Biedermeierfriedhof, den wunderschönen Alberner Friedhof der Namenlosen, wo die Toten der Donau begraben lagen, Selbstmörder, Schiffsunfälle, angeschwemmte Leichen dubiosen Ursprungs. Die Kapuzinergruft, die Herzerlgruft in der Kirche St. Augustin, die Katakomben. Die Körper der Habsburger lagen an diesen drei Orten verteilt, nach spanischem Hofbegräbnisritual aufbewahrt: die sezierten und einbalsamierten Körper in Holzsärgen, verborgen in prunkvollen Übersarkophagen, die Herzen in silbernen Bechern und die Eingeweide in kupfernen Urnen dort unter dem Steffl. Dann das Kriminalmuseum drüben im zweiten Bezirk. Nicht zu vergessen das Bestattungsmuseum. Der Tod, des muaß a Wiener sein. Seltsam. Interessant. Morbide. Aber immer noch besser als selbst dem Tod so nahe gewesen zu sein, für einen schwindligen Moment!

Die Nacht hatte geholfen. Im Traum war ich auf der Flucht vor einer Melodie gewesen, die sich immer schneller hinter mir entrollte, wie ein Teppich aus dissonanten Klängen. Die Noten waren wie Widerhaken, jeder Klang ein neuer Schmerz, aber durch eben diesen Traum hatte ich das seltsame Erlebnis von gestern nun hinter mir gelassen. Es erschein mir jetzt einfach wie ein weiterer, wirrer Traum und ich ging gut gelaunt dem sonnigen Tag entgegen. Heute hatte das Museum nur bis mittags geöffnet, dann würden die Elektriker kommen und Leitungen und Schalter überprüfen. Früher Feierabend, raus auf die Donauinsel vielleicht. Ich war in Gedanken, den ersten Kaffee im Bauch (den flinkäugigen Kellner keinen Moment aus den Augen gelassen, während er das Getränk aus der Maschine dampfen ließ), immer wacher werdend, vorbei am Naschmarkt, seinem Lärm, seinen Gerüchen, Zufriedenheit. Vor mir ging eine alte Frau am Stock quälend langsam über den Zebrastreifen, ein dunkelblaues Auto musste ihretwegen anhalten. Musik dröhnte laut aus den offenen Seitenfenstern. Ich registrierte überrascht, dass es derselbe Wagen wie am Vortag war, aber bevor ich reagieren konnte, wurde es mir schon wieder schwindelig. Böse versuchte ich einen Blick auf den Fahrer des Autos zu erhaschen, aber es war zu spät …

Was ist das? Wo bin ich? Verwirrt und misstrauisch schaue ich mich um: Kein kalter Strand, aber am Zebrastreifen muss das Gleiche passiert sein wie gestern, es hat sich genauso angefühlt. Schwindel, die Welt um mich herum ist verschwunden und ich bin woanders. Vielleicht bin ich sogar jemand anderes. Ich richte mich auf, habe auf einem erhöhten Lager gelegen, unter mir weiche Felle, neben mir eine mit rötlichen Webmustern durchzogene Decke aus … Leinen? Hanf? Griffig, schwer und rau. Wenn Leinen, dann doch sehr grob. Und warm, dabei ist es gar nicht kalt, nicht im Vergleich zum ersten Mal. Ich befinde mich im Innern eines Holzhauses, im Halbdunkel, denn die Fenster sind nur schmale Dreiecke. Keine Wunden diesmal, kein Fieber. Auf dem Boden liegt ein Haufen Stoff, wohl mein Kleid. Habe ich nackt geschlafen? Nein, ich habe gar nicht geschlafen, ich bin ja gerade erst in diesem Körper – meinem Körper, oder nicht? – aufgewacht, angekommen. Es ist alles zu surreal. Bin das ich oder ist das eine fremde Frau, ist das Traum oder Halluzination? Oder habe ich nur geträumt, was ich für mein wirkliches Leben halte? Kopfschmerzen kündigen sich an; wie soll ein kleiner menschlicher Geist das aushalten?

Mir ist nach schreien, aber es ist, als sei ich nur ein kleiner Gedanke im Bewusstsein dieses Körpers, in dem ich stecke. Ich bin gefangen in dieser Frau, die gerade aufgewacht zu sein scheint. Mein Ich nimmt hier nur wenig Raum ein, bleibt hilflose Beobachterin. Und wenn ich schreien würde, wenn ich es könnte, wer würde dann kommen, wem müsste ich mich erklären? Spreche ich die Sprache, die hier gesprochen wird, wo bin ich überhaupt? Und wann? Seufzend schwinge ich die Beine vom niedrigen Lager, entwirre den Stoffhaufen zu einem losen, hellbraunen Gewand aus zarter gewebtem Stoff, einem geflochtenen Gürtel aus weichem Leder, und einer Art Mischform aus Strümpfen und Schuhen. Mit Bändern, die alles an seinem Platz die Wade hinauf halten. Und einer verstärkten ledernen Sohle. Ein bisschen wie die Hüttenschuhe der Kindheit, nur nicht so bunt. Beinlinge. Irgendwie bekannt, aus Anschauung, Erfahrung, aus einem Buch, einem Film? Ich kann nicht recht dahinter kommen, alles ist gleichzeitig fremd und vertraut, der Zugang aber blockiert. Etwas ungeschickt ziehe ich mich an, finde dann neben dem Lager einen Knochenkamm und beginne, von allen Eindrücken überwältigt, meine langen Haare zu ordnen. Die Bewegung beruhigt, auch wenn die schwere Länge der Haare ungewohnt und wieder fremd wirkt. Auch sind sie viel heller, als ich es gewohnt bin, fast weißblond. Ich sehe mich in dem rechteckig-niederen Raum um. Es gibt eine mit Steinen geschützte Feuerstelle in der Mitte und keinen Rauchabzug darüber, die Asche hat noch ein wenig Glut, ganz im Innern. Daneben ein schwerer, eiserner Topf, geschwärzt von der Verwendung auf dem Feuer, und einige flache Schalen, nein, das ist kein Holz, aber auch zu leicht für Stein, nicht glasiert, schon eher wie geschnitzt, ein kühles, glattes Material. Ich spüre mit meinen Fingern den Rillen auf der Außenseite einer Schale nach, versunken in Details, weil das Ganze zu groß, nicht zu fassen ist.

Speckstein, wie die Brocken im Kunstunterricht, das ist es. Kurz schüttele ich mich wie eine von einem Spritzer Wasser getroffene Katze und dann sehe mich weiter um. Hier muss Sommer sein oder zumindest Frühling; die kleinen Fenster lassen etwas Licht und nicht allzu kalte Luft herein. Salzige, von Tang und Bracke geschwängerte Luft, die auf unmittelbare Nähe von Wasser hindeutet, vielleicht vom Meer. Dennoch glaube ich nicht, dass ich am selben Ort wie beim letzten Mal bin: Dort war alles fremd, fast feindlich, hier spüre ich eine Nähe, eine Art Sicherheit, Gewohnheit. Schwer zu begreifen, wenn man sich nicht selbst für verrückt halten will. Gewohnheit an einem fremden Ort der Vergangenheit, wie soll das gehen?

Im Raum gibt es noch ein Lager wie das meine, an der gegenüber liegenden Wand, großzügig mit Fellen bedeckt. Keine herum liegenden Kleider oder sonstige Utensilien. Es gibt drei sehr unterschiedliche Kisten aus Holz mit aufwendigen Beschlägen, in denen scheinbar der ganze Hausrat verschwindet. Mit gerunzelter Stirn fährt meine Hand über ein Metallband, das sich um die kleinste Kiste windet, über die eingeprägten verschlungenen Formen. Ist das ein stilisierter Bär? So als ob sich in meinem Kopf eine schwere Türe langsam öffnet und den Blick in einen dunklen Keller freigibt, wird es mir unheimlich. Der Bär, der nur mit geübtem modernen Auge zu erkennen ist, war den Wikingern Symbol für die Macht über Mensch und Tier. Ich kenne diesen Bären. Und gleichzeitig mit der Erkenntnis öffnet sich die reale Tür, und ein Schatten, groß und im Licht des Morgens ganz gelb und rot eingerahmt, fällt ins Haus.

Oh mein Gott, das ist Haithabu! Der unglaubliche Gedanke formt sich in mir, als ich eilig aufstehe, um dem Fremden zu folgen, der mich hinaus ins Freie winkt. Ich bin in Haithabu, der wichtigsten Wikingerstadt des Ostseeraumes, jedenfalls im zehnten Jahrhundert. Ich bin beinahe zuhause, allerdings vor mehr als tausend Jahren! Haithabu liegt an der Mündung der Schlei gleich neben dem heutigen Schleswig, nahe Flensburg. Auf sehr unsicheren Füßen folge ich der herrisch-freundlichen Handbewegung nach draußen. Und weiß sofort, dass ich mich nicht geirrt habe. Die Stadt ist groß, viel größer als das rekonstruierte Freilichtmuseum, das heute an ihrem Platz steht. Sie ist lebendig, erfüllt vom Blöken der Ziegen, dem Kreischen von rennenden Kindern, den Schlägen des Schmiedehammers aus der feurigen Hölle eines Hauses, das näher am Wasser steht. Die Esse befindet sich unter freiem Himmel neben dem eigentlichen, viel zu brandgefährdeten Haus. Das war doch alles vorher schon da, aber ich hatte es gar nicht gehört, abgeschirmt im Kokon meiner umherwandernden Neugier, im Schock meiner erneuten Zeitreise – nenn es beim Namen, Luise, du hast eine Reise durch die Zeit gemacht! Was bist du hier, eine neue Person in einer neuen Welt?

In einer alten Welt, sehr alt sogar. Das zählt noch zum frühen Mittelalter, vor Minnesang und Kreuzzügen. Wir sind im Norden Deutschlands, als es noch kein Deutschland gab, kein Dänemark, im heutigen Grenzgebiet. Ich bin im wirklichen Haithabu, in dessen musealer Rekonstruktion ich vor etwas mehr als einem Jahr eben jenes langweilige Praktikum absolviert habe, von dem ich mir, genau wie von der Museumsspringerei in Wien, weit mehr versprochen hatte. Es bestand größtenteils aus an-der-Kasse-sitzen. Außerdem durfte ich als Museumswärterin umher wandern, den Internetauftritt aktualisieren und Fundstücke katalogisieren. Ein solches Band, welches die Kiste zusammenhielt oder schmückte, habe ich erfasst. Habe den Bären gesehen, beschrieben, wenn auch nicht berührt. Band mit Bär hinter Glas. Erfasst und gelistet, bevor es in ein Museum in Kopenhagen verschwand.

Der wuchtige Mann nimmt meine Hand und ich bin wieder im Hier und Jetzt. Im Haithabu des späten zehnten Jahrhunderts nach Christus. Etwa im Jahr 980. Grobe Schätzung. Da fehlt mir mindestens die eins vor der Ziffer. Ich werde erst tausend Jahre später geboren! Mir ist immer noch nach Schreien, und das wäre sicher auch die angemessene Reaktion, aber ich schlucke einmal hart und sehe mich mit großen Augen um, als wir durch den quirligen Ort gehen, fort vom Wasser, ins Landesinnere. Keine Geisterstadt, keine verkleideten Statisten, sondern das Treiben der mittelalterlichen Menschen, Realität, jetzt, vor tausend Jahren. Die Hand des Mannes ist der einzige Halt, fest, schwielig, vertrauenswürdig. Das Gesicht ist ein wenig rund, wasserklare Augen, ein blonder Zopf aus dem sich Locken in die Stirn ringeln, ein ebenso blonder voller Bart mit rötlichen Untertönen, darin ein eher schmaler Mund, unglaublich breite Schultern unterm roten Umhang, breite Brust, ein massiver, doch nicht massiger Körper. Glücklicherweise bin ich nur knappe eins siebzig groß, denn auch er ist nicht viel größer; viele Männer meiner Zeit würden den mächtigen Wikinger locker überragen. Ich muss trotz aller Fassungslosigkeit, trotz der Unmöglichkeit meiner Situation schmunzeln. All das war bisher Theorie, nun bin ich mittendrin! Ich bin bei den Wikingern, in echt, zum Anfassen! Einer von ihnen hält gerade meine Hand!

Da erst wird mir klar, dass er mit mir spricht. In syntaktisch ungewohnten Sätzen, die mein Hirn erst umsetzen muss, in einer Sprache, die dem Dialekt meiner Kindheit – wessen Kindheit? – ähnelt. Niederdeutsch, aber das ist es nicht, doch es lässt sich verstehen, so wie wir Schleswiger die heutigen Dänen verstehen, vielleicht mit ein wenig mehr Mühe. An der Uni habe ich mich außerdem zwei Semester mit Sprachgeschichte beschäftigt, weil ich diesen Aspekt so faszinierend fand. All das ist irgendwo in meinem Kopf abgespeichert. Und die Frau, in der ich mich befinde? Ist das ihre Sprache?

Der Mann grinst.

»Wie war deine Nacht? Meine war unruhig, von Lust auf die Fahrt erfüllt.«

Fahrt? Ich sehe ihn nur verwirrt an.

»Nur um den Segen der Götter müssen wir noch ersuchen. Das Boot ist natürlich längst geweiht, aber für unsere erste gemeinsame Fahrt sollten auch wir uns den Segen erbitten. Und nach der Rückkehr werden wir dann endlich auch formell vermählt, so wie dein Vater es wünscht.«

Er zwinkert mir zu.

Was?

Ich schaue ihn mit neuer Ehrfurcht an – mein Bräutigam? Ein Wikinger, und ich eine Wikingerbraut. Fast hätte sich ein nervöses, vielleicht hysterisches Kichern aus meiner Kehle gelöst, doch stattdessen schlage ich nach einem vorsichtigen Lächeln in sein Gesicht scheu die Augen nieder und hoffe, dass das angemessenes Benehmen ist. Züchtig und zurückhaltend. Doch er scheint besorgt:

»Wo ist denn dein Lebensgeist heute geblieben, liegt der noch im Schlaf? Hast du etwa Angst vor der weiten Fahrt, der stürmischen See? Nein, du bist doch auf Handelsschiffen gereist, seit du ein kleines Mädchen warst.«

Bin ich? Ich zucke unschlüssig mit den Schultern. Er lacht und gibt mir einen leichten Schubs. Dann wird sein Blick wieder dunkler.

Der Kopf schmerzt nun wirklich. Ich strenge die Erinnerung an, und da sind Bilder: diese Frau, in deren Bewusstsein, in deren Körper ich mich befinde – bin das ich? Ist das sie? – als Kind am Bug einer Art primitiver Kogge. Mein Vater ist ein Kaufmann, ja. Ein eitler Mann, geschäftsgierig, geschmückt, nicht immer nett. Auch ich bin in seinen taxierenden Augen nicht mehr als eine Ware. Dann kommen andere Bilder: Das Wikingerboot am Landungssteg, am Mündungsarm der Bille in die Alster. Das Gastmahl für die Händler aus Haithabu. Ihre Erzählungen von der umständlichen, doch sicheren Reise über Land, so früh im Jahr, trotz letztem Schnee auf den Wegen. Auch darüber weiß ich aus dem Wikingermuseum Bescheid: Um den weiten, gefährlichen Wasserweg um das Kattegat und die Jammerbucht an der Nordspitze Dänemarks zu vermeiden, wurden die Boote direkt von der Schlei auf Wagen verladen, und sechzehn Kilometer bis zum schiffbaren Bereich der Treene von Ochsen und Menschen gezogen. Dort konnte man sie wieder zu Wasser lassen und hatte die Nordsee dann nach weiteren fünfundzwanzig Kilometern auf dem Fluss erreicht. So auch die Männer, die mit meinem Vater Geschäfte machten. Am Tag nach dem großzügigen Empfang kam die Ankündigung, dass ich mit dem rotblonden Händler die Hammaburg verlassen würde, als seine Verlobte. War das ein gutes Geschäft?

Der besorgte Blick des Wikingers ruht immer noch auf mir, also drücke ich seine Hand fester und sage, dass mir nur der Kopf ein wenig schmerzt. Mein eigenes Ich hat ein bisschen mehr Raum gewonnen in diesem Kopf. Schon ist sein breites Lächeln wieder da, und Verständnis für eine unruhige Nacht. Erleichtert registriere ich, dass er meine Art zu sprechen ohne ein Stirnrunzeln geschluckt hat. Südjütisch wird immer noch von einigen, meist alten Menschen in der Gegend um Eckernförde gesprochen und bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert wurde es in reduzierter Form als lingua francaauf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze benutzt. Im Mittelalter war es die Umgangssprache in dieser Gegend. Was für ein unglaubliches Glück, dass ich all diese Dinge gelernt habe. Aber reichen meine bescheidenen Kenntnisse wirklich aus, um mich hier durch zu schummeln? Ich kann es lediglich versuchen. Also gibt sich meine Hand der seinen hin, und wir gehen bis in einen Birkenhain hinters Dorf, der schnell erstaunlich dicht wird. Sträucher, die ich nicht identifizieren kann, jedoch ohne die schauernd erinnerten Dornen, hier und dort eine Insel aus immergrünem Schilf, der Hinweis auf sumpfigen Untergrund, und überall Birken, immer dichter, ein Wald aus schlanken Stämmen. Überall ahnt man die Kraft des erobernden Frühlings: vorwitzige Knospen in den Sträuchern und im wintergegerbten Gras, die ersten Birkenkätzchen an den Zweigen, der Geruch erwachenden Bodens. Inmitten, eine kleine Lichtung, auf die die Sonne durch die umstehenden Bäume Muster wirft. Ein zauberhafter Ort.

Die alte Frau war endlich auf der anderen Straßenseite angekommen und der Fahrer wollte Gas geben. Statt erleichtert zu sein, dass es die Gegenwart noch gab, ärgerte ich mich fast, dass ich jetzt wieder in die Wirklichkeit zurück musste, denn es war alles viel zu spannend: der Birkenhain, der Segen der Götter, die Reise, der Bräutigam… aber dann rannten zwei Schulkinder auf den Zebrastreifen und das Auto bremste noch einmal. Es hatte nur einen kurzen Satz nach vorn gemacht und die laute Musik überspülte mich gleich wieder. Schwindelerregend, überwältigend, und erneut war ich fort.

Aber nicht mit dem Blonden an dem zauberhaften Ort, schade. Ich trage dasselbe Gewand, habe mein schweres Haar ordentlich geflochten, und stehe – am Heck eines Langschiffes! Ungeahnt sicher den Wellengang ausbalancierend schaue ich auf die offene See hinaus, die Küste ist fort, es gibt nichts außer mir, den Männern auf dem Schiff und dem dunklen, schäumenden Meer. Das ist die Ostsee, das baltische Meer, die Straße der Wikinger, der Hansekaufleute – halt, das kommt erst viel später, die Hanse wurde im dreizehnten Jahrhundert gegründet. Aber schon jetzt ist es weit mehr eine Handelsstraße als der Weg der plündernden Barbaren, der erobernden Drachenköpfe. Die meisten Menschen glauben, die Wikinger als letztere zu kennen, ein wildes, brutales, Met aus Schädeln und Hörnern trinkendes Volk. Ein jeder Mann trägt sein rituelles Trinkhorn am Gürtel, und brutal können einige meiner Reisegefährten sicher auch sein, aber ihre Zivilisation und ihr Lebensstil waren oder sind meist weit friedlicher als der Volksglaube es sich ausmalt. Haithabu – das museale Haithabu im einundzwanzigsten Jahrhundert – ist insofern sehr lehrreich, denn es verschafft den Besuchern Aha-Erlebnisse, wenn sie die Wikinger als Alltagsmenschen und geschickte Händler sehen, nicht nur als Räuber und Plünderer.

Der Wind fährt beißend und kalt am großen Segel entlang, streift mich, und das Boot macht einen Zug vorwärts, beschleunigt. Das Schiff ist ein mittelgroßes Langboot, etwa dreißig oder fünfunddreißig Meter lang und breiter als die gefürchteten Kriegsschiffe, denn seine Aufgabe ist der Transport von Waren, nicht der Raubzug. Auch das lernt man im Wikingermuseum. Das rot-weiße Segel besteht aus dicken, miteinander verflochtenen Streifen, nicht aus einem einzigen großen Tuch. Wikingerboote liegen flach auf dem Wasser, sind aber trotz des geringen Tiefgangs extrem kentersicher. Und schnell. Bei günstigem Wind sind leicht vierzig Stundenkilometer oder mehr machbar. Es geht auf den Abend zu, im Hain war es noch Morgen, also habe ich nicht nur den gespannt erwarteten Segen für meine Brautreise verpasst, die Abfahrt und das Winken der Daheimbleibenden, auch einen großen Teil Fahrt habe ich in einer Sekunde am Zebrastreifen an der Wienzeile verbracht. Welche Realität ist die echte, welche gefühlt vergangene Zeit ist real?

Und was zum Teufel hat mich überhaupt hierher gebracht? Diese Frage ist mindestens ebenso verwirrend und drängend wie all das Unbekannte, das unglaublich Vergangene um mich herum. Was ist an der Bordsteinkante geschehen, jedes Mal? Da durchzuckt es mich und ich ahne, es war die Musik, die irgendetwas mit meinen Ohren, nein, meinem Kopf, gemacht hat.

Natürlich kenne ich die Trance, in die die richtige Musik einen manchmal versetzen kann. Aber das war etwas anderes gewesen. Ich hatte die Musik aus dem Auto kaum wahrgenommen, kaum gehört, da hatte ich mich selbst, die Zeit und alles Gewohnte um mich herum vergessen, verloren. Es war bedeutungslos geworden, so wie wahllos angeordnete Kreise und Striche auf geduldigem Papier. Die Melodie hatte mich an diesen irren Notenlinien entlang gezogen wie einen Luftzug, als hätte ich mich um mich selbst gedreht, dann hatte sich alles in Klangfarben aufgelöst, und ich war ... fort.

Hier.

Die empfindlich kalte Brise tut gut, sie brennt die Ängste und die immer wieder drohende Hysterie aus mir heraus. Andererseits weckt dieser scharfe Wind, der das Boot in Böen vorwärts jagt, eine Ahnung, als ob die Zeit sich in ebensolchen spiralförmigen Bahnen drehen müsse wie die Winde, die hier mit Meer und Boot und Männern spielen. Als ob wir nicht der Zukunft entgegen fahren, sondern der Vergangenheit, dem Dunkel, dem Tod. Unbehaglich umarme ich mich selbst, reibe über den steifen, windsalzigen Stoff meines Kleides, fühle mich erschöpft und durchgefroren. Da dämmert mir, dass es mehr als ein Tageslauf ist, den ich verpasst habe: Wie weit ist es von Haithabu bis zur offenen See? Wir haben nicht nur die Schlei hinter uns gelassen, sondern jede mögliche Küste, wir sind mitten auf dem Meer. Der Gedanke macht mir Angst und erst jetzt frage ich mich, wohin die Reise geht. Und stehe und schaue, bis die Augen brennen und der Sturm heraufzieht.

Mit stehen und schauen ist es nicht lange getan. Auf Anweisung meines Bräutigams finde ich mich im flachen Bauch des Bootes wieder und schöpfe Wasser mit einem Ledereimer. Ich versuche, dem Wind und seiner Peitsche möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und nicht im Weg zu sein, denn nach den ersten Versuchen, den Sturm zu nutzen um noch mehr Fahrt zu machen, haben die Männer in einem Kraftakt das Segel eingeholt und zu rudern begonnen. Unser Boot ist wie ein Blatt im Rinnstein, wenn der Regen die Kanäle überfließen lässt. Die See und der Himmel spielen mit uns, wie furchtbare, riesenhafte Katzen mit einem Käfer, dessen Beinchen wild in alle Richtungen strampeln. Die Männer sind erfahren, rudern mit aller Kraft, um das Langboot auf dem Wasser zu halten, den Stößen der Wellen entgegen zu wirken. Auch bei ruhigem Wasser muss in einem Wikingerboot ständig das Wasser ausgeschöpft werden, denn hundertprozentig dicht sind diese Wunderwerke nicht. Aber nun sind wir zu dritt, schwingen die Eimer mit immer verzweifelter werdender Hoffnung, denn das Wasser im Boot wird immer tiefer, so sehr wir auch kämpfen, uns bücken und schöpfen, eimerweise das Wasser über Bord leeren, immer und immer wieder, bis ich meine Arme kaum mehr spüren kann, bis die Stelle zwischen meinen Schulterblättern ein einziger enger Knoten scheint, mein Rücken sich kaum mehr aufrichten lassen will und die Kälte mich bis ins Innerste durchdrungen hat. Kaum bekomme ich mit, dass einer der Männer schreit, denn alle Befehle und Rufe werden ihnen vom Wind den Mündern entrissen, nur Gesten mögen vielleicht noch beim Gegenüber ankommen.

Ich sehe auf, der Rhythmus des Schöpfens ist unterbrochen, der Sturm schlägt mir eiskalt ins Gesicht. Dann lasse ich den Eimer sinken. Die Wellen, die sich da seitlich heran türmen, sind schwarzgraue Berge, die uns zermalmen werden. Ich will aufgeben, aber einer der Wikinger reißt mich zu Boden, schützt meinen Körper mit seinem, einen Moment bevor der erste Berg sich rollend über das Boot stürzt, es seitlich wegreißt und es im eisigen Wasser unter sich begräbt.

Noch sinken wir nicht, aber ich höre das Krachen des brechenden Masts, den der nächste Wellenberg mitnimmt. Der Sturm heult und tost, so dass ein Schrei verhallen würde wie ein Wispern. Ich weiß, dass die anderen kämpfen, immer noch zu rudern versuchen, mit der verzweifelten Kraft von Todgeweihten, die bis zum letzten Schlag rennen, den Stillstand des Herzens überhören, weil das Blut noch in ihren Adern rauscht und pulsiert. Erschreckend heiße Tränen in meinem kalten Gesicht rinnen mit der Erkenntnis, dass ich die Einzige bin, deren Blut ihren Körper weiter wärmen wird. Die anderen werden auf den Grund des gleichgültigen Wassers sinken. Nie erfahre ich den Namen meines Bräutigams, denn er wird sterben, wie alle anderen, die mit mir auf diese Reise gegangen sind. Hätte ich es vorausahnen können, alle warnen, die Reise verhindern?

Und schließlich kommt der schreckliche Moment, als eine Welle wie ein Meeresungeheuer das mit einem Mal winzige, leck geschlagene Boot auffrisst. Was ist aus seiner viel gerühmten Seetüchtigkeit geworden? Ein Haufen Treibholz, zerrissen und verdaut vom gierigen Wasser! Ein Wirbel, das Wasser überall, hart wie Fels und unnachgiebig wie Fesseln um meinen Körper. Mit zusammengepressten Augen kämpfe ich und weiß nicht, in welcher Richtung die Oberfläche liegt, komme dann doch keuchend an die Luft, überall riesige Holzgeschosse, die wie Torpedos an mir vorbei rauschen. Wo bleibt die Todesangst inmitten des nassen, kalten Infernos? Die Angst, so groß sie auch sein mag, ist betäubt, wie alle anderen Gefühle auch. Immer weiter fort, je länger ich mit dem Wasser ringe, schwimme, untergehe, noch einmal kämpfe, mich treiben lasse, die Ohren taub vom Donnern des Sturms, bis sich das Vergessen meiner ganz bemächtigen will. Aber dann auf einmal wirft die nächste schwere Welle mich nicht wieder unter Wasser, sondern auf harten, schürfenden Untergrund. Und die Zeit hat ihre Spirale vollendet, und spuckt mich dort aus, wo sie sich schon einmal einen Spaß mit mir gemacht hat:

… schutzlos und zitternd, mir jedes schmerzenden Knochens im völlig durchnässten und kalten Körper bewusst, unendlich erschöpft an einem kiesigen Strand. Der Wind heult immer noch mit Sturmkraft, die Wellen hinter mir krachen an die Felsen. Es ist Nacht, und es ist kalt, kalt bis ins Innerste. Wenn ich nicht bald an einem Feuer liege, werde ich sterben, das wird mir schnittklar und böse bewusst …

Dann kommen die Stimmen, die Fackel, die fremden Gesichter, die mich umzingeln. Ich bin zu erschöpft, zu sehr mit dem Atmen und Leben beschäftigt, um mich zu ängstigen, oder auf irgendeine Art zu reagieren. Mit leerem Blick registriere ich die abschätzenden Blicke – sie fragen sich, ob es lohnt, sich um mich zu kümmern, ob ich nicht schon dem Ende entgegen sehe. Eine Frau kommandiert die anderen, ihr Befehlston ist eindeutig, ihre Sprache ein Kauderwelsch. Jemand umfasst vorsichtig, doch schmerzhaft meine Schultern, meine Beine, und trägt mich in seinen Armen. Ein Geruch nach feuchtem Tierfell, ein ganz lebendiger Körper, dessen Wärme ein wenig auf mich abstrahlt. Genug, um in Frieden und Gleichgültigkeit die Augen zu schließen, all die blauen Flecke und Schürfwunden, den verrenkten Arm und das heraufsteigende Fieber zu vergessen.

Aufflackerndes Fieber. Dazwischen leider Klarheit, die mit Schmerzen, Verwirrung und Fragen einhergeht. Wo bin ich? Was geschieht mit mir, wie lange liege ich schon hier? Wer bin ich, komme ich nicht eigentlich aus einem anderen Leben, einer anderen Zeit? Was ist mit den Wikingern geschehen? Zu schwierig, zu anstrengend, zu leidvoll. Die Fieberschübe bringen willkommenes Feuer, in dem alles verschwindet. Das Lager ist weich und warm, es ist ein Fellteppich, und eine flache Rolle liegt unter meinem Kopf. Manchmal spricht jemand, die herrische Frau, zwei jüngere Mädchen, und einmal ist da ein großer Mann mit dunklen, zu zwei dicken Zöpfen geflochtenen Haaren und einem Fellkragen. Er betrachtet mich, scheint etwas zu fragen, ich blicke nur stumm zurück. Ist das der Häuptling, ist er wirklich da gewesen, oder habe ich das nur fantasiert?

Im Raum brennt ein Feuer, aber es ist anders hier als in Haithabu. Das Gebäude ist flacher, der Windzug der sich öffnenden Türe ist kälter, die Luft riecht beinah nach Minze, und es scheint immer Nacht zu sein. Oder Dämmerstunde. Und die Menschen sind dunkler, ihre Haare meist braun, ihr Blond nicht sonnengetränkt, auch nicht rot wie die Füchse oder wie der Bart des toten Wikingers, sondern matter, tiefer, ein Blond ohne Weiß. Die Gesichtszüge sind scharf, nicht rund, sie haben wache, doch traurige Augen, markante Wangenknochen, dazu auffallend sinnliche Lippen. Jeder Mund scheint einen besonders schönen Schwung zu eigen zu haben. Daran bleibt mein Blick immer wieder hängen, wenn er fiebrig zu entgleiten droht. Die Kleider sind schlicht, in wärmenden Schichten um ihre Körper gelegt, und ihre Bewegungen scheinen manchmal eine Art effiziente Langsamkeit zu haben, die irritiert und befremdet. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, denn ich schlafe viel, oder fantasiere mich durch eine Kindheit, deren Erinnerungsfetzen nun scheinbar meine eigenen sind. Das Mädchen in der Kogge, selten lange daheim in der aufstrebenden Hammaburg, wo der Vater angesehen ist, als erfolgreicher Händler, als prunkender Gastgeber von Festmahlen zu jeder glücklichen Heimkehr, als Berater des Grafen, des Fürsten der sich entwickelnden Stadt. Ich sehe den Flusslauf, die Alster, die Bille, den ersten Hafen, die Elbe, heute alles unter Jahrhunderten von Bebauung, Schifffahrtsentwicklung und Stadtgeschichte verborgen. Aber ich weiß, das ist Hamburg, tausend Jahre vor meiner Zeit.

Dann wieder schmerzhafte Wachheit, nur um im nächsten Fiebertraum mit der Seekrankheit meiner ersten bewussten Reise konfrontiert zu werden, der wachsenden Unlust, nie ausgesprochen, doch in dem jungen Mädchen mit dem langen Zopf brodelnd. Sie hat sich ein anderes Leben gewünscht, ein Zuhause, dass sie nicht immer wieder mit dem Schiff und dem Meer tauschen muss. Früh war ihr bewusst, dass ihr Vater einen Geschäftspartner suchte, das Mädchen als Pfand für verlässliche Beziehungen eingeplant. In ihrem Innern eine Wut, die selten ein Ventil fand. Einen Freund, mit dem man sich prügeln konnte. Ein Pony zum Reiten, bis Kind und Pferd vor Erschöpfung zitterten. Die Schläge zur Strafe, weil sie das Tier schlecht behandelte. Und wieder Wachheit, und wieder Fieber.

Das Bild meines vergangenen Lebens ist inzwischen ein recht gut gefügtes Puzzle. Ich bin nicht nur Luise, unendlich fern dieser Welt, sondern mit jedem Erwachen bin ich ein wenig mehr eine Frau dieser Zeit, dieser mittelalterlichen Welt. Ich beginne, Worte zu erkennen, auch wenn die Sprache meiner Retter immer noch bestürzend fremd ist. Ich habe den Ort im Verdacht, in Finnland zu liegen. Alle anderen skandinavischen Sprachen besitzen ähnlich klingende Wörter und Formen, sind über das Germanische mit dem Deutschen verwandt. Ich würde irgendetwas verstehen. Aber was ich hier höre, ist einfach nur anders, es gibt keine Ankerwörter, an denen ich mich entlang hangeln, ein Verstehen festmachen kann. Auch das ist unheimlich. Die jungen Mädchen, die oft an meinem Lager sitzen und flechten oder schnitzen, reden manchmal miteinander, versuchsweise auch mit mir, so wird mir zumindest der Klang vertraut. Bin ich eine Gerettete oder eine Gefangene? Das wird sich herausstellen, wenn ich wieder kräftig genug bin, zu gehen. Immer noch vergehen viele Stunden im Fieber, aber die klaren Momente werden häufiger. Das Zeitgefühl ist trügerisch, es könnten drei Tage oder drei Wochen sein, die ich hier liege. Wie viel Zeit mag inzwischen an der Wienzeile vergangen sein?

Heute sind die Mädchen aufgeregt, eine gespannte Fröhlichkeit liegt in der Luft, die sich deutlich von der sonst üblichen, oft fast düsteren Ruhe unterscheidet. Habe ich bisher nur beobachtet, wenig reagiert, so siegt jetzt die wache Neugier über alle Vorsicht. Langsam nach Worten tastend frage ich die Mädchen auf Südjütisch, was für ein Tag heute sei.

Zuerst schauen zwei grünblaue Augenpaare mich erschreckt an, dann kichern sie munter. Richten ihrerseits langsame Worte an mich. Man redet gleichzeitig, und schließlich haben wir unsere Namen ausgetauscht. Luise, Mielikki, und Orvokki. Die beiden sind Schwestern, vierzehn und fünfzehn Jahre alt, wie sie mit ihren Fingern zeigen.

Ich zögere kurz. Ich bin fast achtundzwanzig, zuhause in meiner Zeit. Was aber ist jetzt, im Jahr 980? Werden die Menschen hier überhaupt älter als dreißig? Mein Wissen übers Mittelalter ist mit dem Erleben durcheinander geraten. Aber die Mädchen deuten mein Zögern als Zeichen des immer noch vorhandenen Fiebers. Sie lachen, streichen mir besänftigend übers Haar, wie Trost. Dann gewinnt wohl die Aufregung wieder die Oberhand, und sie verschwinden schnell ins Freie. Um jemanden zu holen?

Und wirklich, die alte Frau vom Strand betritt kurz darauf das niedere Haus, im Schlepptau hat sie einen großen jungen Mann, der sich ducken muss, um herein zu kommen. Seine langen Haare haben diesen abgedunkelten Goldton, seine Augen sind von einem tiefen, beruhigenden Grün, und der Blick ist fest und weise für sein Alter. Er ist kräftig gebaut, aber schmal, hat keine hünenhafte Kriegerstatur. Etwas Zartes haftet ihm an, und sein Mund scheint weich und ein wenig traurig. Wieder einer von diesen perfekt geschwungenen Mündern. Er könnte auf einem Mythenbild eines präraffaelitischen Malers zu finden sein. Oder sogar auf einem Tizian. Ein schöner Mann, gerade erst erwachsen, doch schon von Erkenntnis und Gefühl gezeichnet.

Die beiden konferieren miteinander, die herrische Stimme der Frau im Kontrast zu seiner tiefen Sanftheit, die mich sofort für ihn einnimmt. An einen Kuss von diesen Lippen denkend muss ich lächeln, und er erwidert den Blick, überrascht. Nun spricht er mich direkt an, und ich mühe mich redlich, doch kann den Sinn seiner Worte nicht erfassen. Scheinbar versucht er es in anderen, verwandten Sprachen, denn nun klingt die Lautfolge vertrauter.

Ich komme ihm entgegen mit meinem Südjütisch, das sich inzwischen eingefärbt hat mit einer anderen, archaischen Betonung, dem Ohr der hamburgischen Frau folgend, in der ich mich befinde. Ich versuche es mit anderen Worten, grüble über die dänischen Wörter nach, die ich kenne, und da ist noch etwas in mir, es kommt aus den Tiefen meiner nunmehr doppelten Erinnerung. Die vereinfachte Form des Gotischen, die mein neuzeitliches Ich im sprachgeschichtlichen Seminar beschäftigt hat, und die mein altes Ich offenbar bei seinen Kaufmannsfahrten gelernt hat.

Und das Gesicht des schönen Übersetzers hellt sich auf, auch er spricht ein paar Worte Handelsgotisch. Die Hände sprechen mit, bis ich glaube verstanden zu haben, dass heute Nacht ein Fest gefeiert wird, weil das Licht wieder kommt. Der Frühling? Die Ausläufer der Polarnacht scheinen bis hier ihre Wirkung zu tun, das erklärt die ewige Dämmerung. Und es erklärt die Freude, den Anlass für ein Fest. Endlich kommt die helle Jahreszeit!

Ich lasse mich von der Stimmung anstecken, feiere innerlich meinen Erfolg, meine erste Kommunikation. Ich fühle mich beinahe gesund, auch wenn die Schulter noch immer schmerzt. Eingerenkt, aber vielleicht angeknackst. Die Schürfwunden spannen, aber Orvokki, die ältere der Schwestern, hat sie gewissenhaft und regelmäßig mit einer nach Honig riechenden Salbe bestrichen. Die feinen Linien der Dornen sind fast verschwunden. Ein Fest. Richtig sauber, frisch gewaschen wäre ich gern, dann würde ich mich neugierig aus dem Bau wagen und diesen Ort, diese Menschen erkunden mögen.

Der Mann nickt mir noch einmal zu, weist auf sich und sagt deutlich: »Saari.«

»Alwis,« antworte ich und bin selbst überrascht.

Ein schöner Name, den mein mittelalterliches Ich trägt. Dann verlässt der Mann mit der Alten das Haus, doch diese dreht sich noch einmal kurz um, und ich erkenne mit Schaudern das gleiche Taxieren in ihrem Blick, das ich als Kind beim Vater so verabscheut habe: Der Wert einer Ware wird eingeschätzt. Mich fröstelt.

Eine der Schwestern tritt wieder ein, richtiggehend ein Strahlen im Gesicht. Aber ich, gerade noch von neugierigem Forschergeist erfüllt, kann mit einem Mal nur noch an die furchtbar lange Zeit denken, die ich schon hier verbracht haben mag, im Innern dieses drückend flachen Hauses, auf dem Lager, im Fieber, in einer Vergangenheit, die vielleicht nur in meinem Kopf existiert. Gefangen im eigenen Kopf, die Welt um mich herum verschwunden. Verloren? Ich lasse mich zu einem Häufchen Elend zusammen sinken und beginne zu weinen.

Aber kaum habe ich mich dem Selbstmitleid hingegeben, höre ich, wie schon wieder jemand das Haus betritt. Ich versuche die Tränen mit einem Ärmel wegzuwischen und schaue auf. Saari ist zurück, und diesmal hat er offensichtlich seinen Vater mitgebracht. Die Ähnlichkeit mit dem älteren, bärtigen Mann ist unverkennbar. Härtere Züge, aufmerksamer Blick, sein Mund schmal gespannt statt sanft geschwungen. Er muss der Häuptling sein, sein Auftreten und seine Haltung sprechen Klartext, auch wenn er sich nicht durch reichere Gewänder oder Schmuck auszeichnet. Das muss der Mann im Fellkragen sein, der schon einmal an meinem Lager stand, als das Fieber mich noch im Griff hatte. Ohne Umschweife beginnt er Fragen zu stellen, mehrere nacheinander.

Hilflos schaue ich Saari an, und der beginnt lächelnd, sich im Handelsgotisch voranzutasten. Nach einer Weile ist klar, der Oberste will wissen, ob ich zu den Wikingern gehöre, die er Rote Männer nennt.

Ich schüttle den Kopf, nein, weiter im Westen und im Süden. Aber ich wurde einem von ihnen zur Frau gegeben. Dann wird es peinlich; er möchte offensichtlich wissen, ob ich mit meinem Mann geschlafen habe, und als ich meinen roten Kopf wieder schüttele, grinst er zufrieden. Was wird das, ein Jungfrauenopfer?

Dann fragt er nach der Bedeutung meines Namens. Beide Männer scheinen sehr gespannt auf meine Antwort.

Ich versuche, es zu erklären. Alwis, die Weise. Eigentlich seltsam, dass mein Vater der Kaufmann keinen Namen für mich gewählt hat, der Schönheit oder Reichtum bedeutet. Ob Weisheit bei einer Frau gute Werbung ist? In dieser Zeit? Die andere mögliche Bedeutung meines Namens erwähne ich lieber nicht. Offenbar messen sie dem Namen eine große Bedeutung zu. Name und Herkunft. Ich bin Luise aus der Zukunft, fürchtet euch nicht. Bleiben wir lieber bei Alwis, der Weisen.

Die Befragung dauert so lange, bis ich völlig erschöpft bin, denn bis jedes Mal geklärt ist, was Frage und Antwort bedeuten, vergeht eine gefühlte Ewigkeit. Am Ende weiß ich, dass die Roten Männer immer um die gleiche Jahreszeit auftauchen, normalerweise im Sommer, so dass unser Schiff einen Bruch mit dieser Routine bedeutet hat. Es ist noch sehr selten vorgekommen dass eins ihrer Schiffe landen konnte, und dann gab es jedes Mal einen erbitterten Kampf, ohne Gefangene. In den meisten Sommern war es das Meer selbst, das die Fremden tötete. Vielleicht habe ich etwas missverstanden, aber sie sagen, dass Stürme wie der, der mich gebracht hat, nur im Winter vorkommen. Auf welche Weise das Meer dann die Wikinger im Sommer tötet, habe ich nicht verstanden. Es ist alles zu verworren und verwirrend für meinen vom Fieber geschwächten Kopf. Und der Häuptling und sein Sohn haben am Ende erfahren, dass ich selbst nicht viel über die Roten Männer weiß, dass es kein Eroberungsfeldzug war, der mich hierher gebracht hat, und dass ich eine frischgebackene Witwe von einem Ort bin, den sie nicht kennen. Saaris Vater scheint zufrieden. Er verlässt das Haus ohne ein weiteres Wort.

»Schlaf jetzt« sagt Saari sanft.

Völlig erschöpft von ein paar Worten lasse ich mich gehorsam aufs Lager zurück sinken. Ein heftiger Schwindel lässt mich zunächst einen neuen Fieberschub fürchten, doch dann heiße ich das vertraute Gefühl willkommen, denn ich bin mir sicher, es bedeutet Rückkehr. Endlich!

2 - Immer noch Wien

Diesmal würde mir das nicht passieren. Ich war gewappnet. Ich überprüfte zum zwanzigsten Mal mit nervösen Fingern die Ohrstöpsel, doch mein Blut rauschte so laut, dass ich nichts hören und spüren konnte als mein keuchendes Herz, ängstlich, gespannt, aber auch gewillt, dem Spuk ein Ende zu bereiten, der Sache auf den verwirrenden Grund zu gehen. Ich war um einiges früher auf dem Weg als sonst, platzierte mich auf der Höhe der Stadtbahnstation und wartete. Fast hätte ich das Herannahen des dunklen Wagens verpasst, denn auch er war an diesem Tag früher dran. Aber ich hatte ihn erspäht, mein Gehör sicher abgedichtet, und nun trat ich auf die Straße, in den Weg, und winkte mit beiden Armen, damit er stehen blieb. Ein kurzer Angstmoment, aber er bremste rechtzeitig, lehnte sich mit bösem Gesicht aus dem Fenster. Ein dunkler Typ, rasierter Kopf, pockiges Gesicht. Beschwichtigend senkte ich die Arme, trat an die Fahrerseite und nahm vorsichtig die Stöpsel heraus. Aus seinem Autoradio tönte Musik, aber leiser heute, und ganz anders als am Vortag.

»Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe, aber ich muss dich was fragen.«

Er schüttelte den Kopf und begann zu grinsen, nicht gerade sympathisch.

»Das ist neu, jetzt fangen mich die Weiber schon auf der Straße ab!«

Mein erwidertes Lächeln war nur aufgesetzt, denn er war ein echter Kotzbrocken, unschwer zu erkennen.

»Von wem war die Musik, die du gestern und vorgestern hier im Auto laufen hattest?«

Sein Grinsen fiel ihm aus dem Gesicht.

»Was?!«

Eins hatte ich aus der Fieberzeit auf dem Krankenlager mit in die Gegenwart gebracht: Die Gewissheit, dass die Musik etwas mit meinen unglaublichen Erlebnissen zu tun hatte. Was ich gehört hatte, bevor mich der Schwindel übermannte, war laut, schnell und im nächsten Moment schon vorbei gewesen. Aber die wenigen Töne, die kurze Melodiefolge hatte offenbar gereicht, die Zeit kurz anzuhalten. Oder außer Kraft zu setzen. Und nun war ich den ganzen Vormittag aufgekratzt, wie frisch verliebt oder in Urlaubsstimmung. Der Name der Band und der Titel ihrer CD fuhren in meinem Kopf Karussell. Der Typ aus dem dunkelblauen Wagen hatte erst belämmert geschaut, dann gab er aber bereitwillig Auskunft über die finnische Heavy-Metal-BandLumiukko, deren laute und harte Musik nur aus Celli und Schlagzeug bestand. Oder in den Worten des Pockigen:

»Kennst nicht? Voll geil, und voll im Geschäft! Die nehmen die echten Akustikcellos, halt solche wie im Orchester, wo die alten Herrschaften hingehn, und dann dreschen sie richtig drauf!«

Lumiukko war Finnisch für Schneemann, aber mit winterlichen Kinderspielen hatten die vier Finnen dem Anschein nach wenig am Hut. Der Typ hatte mir das CD-Cover gezeigt: bedrohliche schwarze Silhouetten vor dem Hintergrund eines lodernden Feuers in der Nacht, Funkenflug, und das alles unter dem Titel SLUSH FROM THE PAST, grob übersetzt: der Schneematsch der Vergangenheit.

Ich hatte nichts gegen Düsternis, ich war schließlich mitThe Cure,The Cult, undThe Sisters of Mercyaufgewachsen, mit schwarzen Klamotten, Schnallenstiefeln, Kreuzanhängern. Aber diese Typen gehörten wohl eher zur anderen Fraktion. Im Schleswig-Holstein der frühen neunziger Jahre, immer ein wenig der Zeit hinterher, konnte man Waver oder Metaller sein, die Grenzen waren klar gezogen. Schwarze Rüschen oder gebleichte Jeans und Lederkutte. Die einen hatten mit den anderen wenig bis gar nichts zu tun, und man tauschte mitleidige bis angewiderte Blicke. Metal klang zu sehr nach Torfrock und Werner, nach den Posen von Doro Pesch und der gestylten Lockenpracht dieses Schweden und seines Final Countdown. Schneematsch der Vergangenheit, was?

Meine Augen verfolgten ungeduldig die Zeiger der Uhr, bis der Feierabend nahte. Und als es endlich so weit war, ging ich schnurstracks zum Virgin Megastore auf der Mariahilfer Straße. Aber dieses überdimensionale Musikkaufhaus hatte nichts vonLumiukko. Ich buchstabierte den Bandnamen. Der Computer spuckte aus, dass man SLUSH FROM THE PAST bestellen konnte, das würde etwa zehn Tage dauern. Der Verkäufer überlegte sich, wie er mein enttäuschtes Gesicht wohl befrieden könnte:

»Um was für ein Genre handelt es sich denn? Vielleicht hat ja einer der Special-Interest-Kollegen die CD vorrätig?«

Kein Wiener, so viel war klar. Wie drückte der sich denn aus? Er sah eh eher aus, als gehörte er in eine Beraterbank, und hätte sich auf dem Weg zur Arbeit in der Tür geirrt.

»Heavy Metal?« Er nickte kenntnisreich. »Dann versuchen Sie es doch mal in der Johanngasse, das ist die zweite links, wenn sie von hier aus rechts in die Zieglergasse einbiegen. Ist ein Stückerl zu laufen, aber dort gibt es ein kleines Spezialgeschäft, in dem Sie fündig werden könnten.«

Ich bedankte mich, und folgte seinen Anweisungen. Stückerl? Doch ein Wiener? Wenn sie einen breiten Akzent hatten, die Worte verniedlichten, überhöflich waren und doch spüren ließen, dass sie die Arroganz von Monarchie und Selbstverliebtheit besaßen, dann liebte ich die Wiener. Es war, als tanzten sie Walzer im Gespräch. Wenn man sich in ihre Arme fallen ließ, glitt man beschwingt dahin. Der Wiener verstand es, eine Dame zu führen. Man musste nur loslassen, und eine sein. Ich kicherte noch selbst über meine Gedankenbilder, als ich schnellen Schritts bereits die Zieglergasse erreicht hatte. Ich orientierte mich, fand den vollgestopften Laden im Erdgeschoss eines alten Hauses, anstrichwürdig, viel zu schrille Glöckchen an der Tür. Der Besitzer war geradewegs einem Klischee entsprungen, lange Spaghettihaare, Lederkutte über dem schwarzenMotörheadT-Shirt, Schlange-windet-sich-um-Schwert-Tätowierung, viel zu großer Schnauzbart:

»Wir schließen‘s fei in zehn Minuten.«

Innerlicher Seufzer, süßes Lächeln:

»Ich suche eine CD vonLumiukko, haben sie so was?«

Es ratterte sichtlich in seinem Kopf, der als Computerersatz herhalten musste. Dann ging ihm ein Licht auf:

»Ah, das sind diese verrückten Finnen! Kein schlechter Sound.«

Er begann, in einer der vielen markierten CD-Kisten zu blättern, hob dann triumphierend die gleiche Scheibe hoch, die mir der Schmierige am Morgen gezeigt hatte. Ich nickte.

»Ist das die einzige Platte, die die Band bisher gemacht hat?«

Der Schnauzbart schüttelte den Kopf.

»Na, die erste war noch mehr minimal, net mal Schlagzeug, bloß die Celli. Überlegen… ich glaub die hieß irgendwas mit Winter. Aber die hier hat mehr Schmäh!«

Nickend bezahlte ich die CD und wünschte ihm einen schönen Feierabend. Sein enthusiastisches Grinsen ließ unfreiwillig Filme in meinem Kopf ablaufen: Endlich frei. Ab auf die Harley und heim in den eigenen Folterkeller, wo drei leichtbekleidete Motorradbräute sich schon in Ketten für ihn auf der Streckbank räkelten… Schluss jetzt!

Eigentlich wollte ich meinen Schatz heimtragen, in der Sicherheit der eigenen Wohnung Track für Track anhören, den Finger auf der Pausentaste, so dass ich eventuell den Moment einfrieren könnte, wenn der Schwindel käme. Aber nun, mit der kleinen, alltäglichen Silberscheibe in der Hand, schlich sich trotz der lauen Abendluft eine Gänsehaut über meinen Körper, und es war nicht Angst, sondern vielmehr ein unbestimmbares Grauen, das mich einspann und festhielt. Ich musste dringend etwas Schönes, Helles, Besänftigendes tun, um die Härchen an meinem Körper wieder anzulegen. Wie weit war es von hier ins Hawelka? U-Bahn Zieglergasse, und ab in den Kokon der Zeitungsleser und Kaffeetrinker. Das Herz und die Haut beruhigten sich, und bei einem Marillenknödel mit Schokosauce und einem großen Braunen fiel mir auf einmal Henry ein.

Henry. Uni Hamburg, endlich der Zauber, die Freiheit der Großstadt. Mein Horizont als Studentin Luise hatte zunächst eher kleine, vorsichtige Kreise gezogen, bis ich mich schließlich sehr zuhause und sehr wohl fühlte. Ein Mädchen aus dem kleinen Rendsburg zwischen Kiel und Husum war der großen Stadt nicht auf Anhieb gewachsen. Die Universität, der Fachbereich, die Fachschaft waren meine Anker, der Radius eingeschränkt, oft pragmatisch aufs Wesentliche konzentriert. Dann hatte ich das passende Nachtleben gesucht und gefunden, mich an Electro und Industrial gewöhnt, immer mehr Gefallen gefunden an der großen Kühlen und ihrer Backsteinsilhouette am Wasser. Henry war ein zerzauster Verrückter, der seine Zeit mit Wikingerrollenspielen auf dem Brett und im Internet verbrachte, und er wurde der sprichwörtliche beste Freund, den jede Frau braucht. Wir hatten mal gemeinsam ein Referat über Schiffsdarstellungen in der frühmittelalterlichen Kunst halten müssen, zugeteilt von Professor Teufel, und waren seither die engsten Vertrauten. Und diese Nähe war geblieben, auch als wir alle uns in die sprichwörtlichen Winde zerstreuten. Henry und ich telefonierten regelmäßig oder kommunizierten per E-Mail.