3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Hummeln und Wildbienen: verblüffend - sympathisch - ungeheuer wichtig - akut bedroht! Kenntnisreich und höchst vergnüglich erzählt die Wissenschaftsjournalistin und Biologin Antje Arnold von den charmanten Marotten der Hummeln und Wildbienen. Von ihrer ungeheuer wichtigen und dennoch verkannten Bestäuberleistung, die die Biodiversität auf unserem Planeten und damit unser Überleben sichert, aber auch von ihrer Gefährdung. Was haben Parasiten mit Hummelsex und Sex im Allgemeinen zu tun? Was verbindet Hummeln mit Ökosystemdienstleistungen, planetaren Torten und zwei Herren namens "Haber und Bosch"? Warum machen sich nicht nur Hummeln, sondern auch Hasen vom Acker? Wie werden aus Hobbygärtnern, Hummelgärtner und schlussendlich Hummel-Lover? Warum hilft Kreativmähen und ausgerechnet Insekten zu essen den Brummern? Und warum mit mehr Lässigkeit statt Pingeligkeit uns allen geholfen ist? Jeder kann etwas zu ihrem Überleben beitragen - egal ob Influencer, Landwirt, Gartenbesitzer, Start-Upper, Kirche, Kultusminister, Kühlschrankbeauftragter oder Krösus. Das Buch wartet mit provokante Thesen auf, wie: "Faulsein gefährdet das Insektensterben", "Die Naturwende ist mindestens genauso wichtig wie die Energiewende" oder "Naturschutz braucht neue Wörter und Schule ein neues Unterrichtsfach: PANDA: Praktischer und angewandter Naturschutz in Detmold und anderswo".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Autorin

Foto: Heike Müller-Fuhrmann

Antje Arnold, geboren 1968, studierte Chemie, promovierte in Molekularbiologie und rundete es später mit einem Aufbaustudium Fachjournalismus ab. Nach zwei Jahren in der Klinischen Forschung wechselte sie in den Bereich des Umweltschutzes und engagiert sich dort seit vielen Jahren im Bereich der Biodiversität - insbesondere Wildbienen.

Neben dem Beruflichen macht sie sich ehrenamtlich und im eigenen Garten stark für die kleinen und großen Brummer.

Ihre Lieblingskombination: Forschung & Humor, pikant abgeschmeckt mit einer kräftigen Prise Aktivismus & Ergebnissen.

Mit Mann, zwei Kindern und zahllosen Wildbienen und Hummeln lebt sie in Oberbayern.

antje arnold

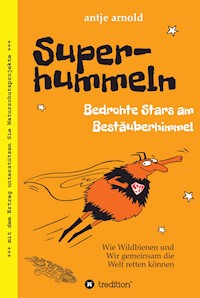

Superhummeln

Bedrohte Stars amBestäuberhimmel

Wie Wildbienen und wir gemeinsam die

Welt retten können

Mit Illustrationen von Alexa Sabarth

© 2020 Dr. Antje Arnold

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-347-12182-9

Hardcover:

978-3-347-12183-6

e-Book:

978-3-347-12184-3

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhalt

Vorab – oder wie ich auf die Hummel kam

1. Bienenleistung - Alles Honig oder was?

Leistung will gesehen werden · Alles Honig oder was? · Bestäubung: Die wichtigste Nebenwirkung auf der Welt · Wilde Hummeln: Grundpfeiler vieler Ökosysteme und Booster für die Vielfalt

2. Biodingsdabumsda oder man könnte auch Biodiversität dazu sagen

Der Dreiklang: Gene – Arten - Lebensräume · Ökosysteme · Hot Spots · Naturschutz schützt, aber… · Das Business der Ökosysteme · Von Planetaren Grenzen und Tortenstücken oder: Hinterm Horizont geht’s nicht weiter und zu viel Torte ist auch ungesund · Die Welt berät · Herr Einstein lässt zur Relativitätstheorie bitten · Big Five plus eins: Sechstes Artensterben · Nature first! Das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit · Neue Begriffe braucht das Land – auch der Naturschutz

3. Bienen-Blüten-Evolution & Revolution

Sportliche Gene · Koevolution: gemeinsam geht’s besser und schneller · Käferblumen · Die Biene betritt die Bühne und revolutioniert · Häuslebauer · Vegane Trendsettern · Kommunen: von asozial zum Superorganismus · Neue Arten fallen nicht vom Himmel · Sorten sortieren

4. Hummeln können halt doch fliegen

Der Hummelflug – ein Geheimnis · Bauplan und Betriebsanleitung Hummelflügel · Kurze Flugevolution und ein bisschen Paläontologie · Hirn · Fliegen macht Sinn!

5. BB: Bienenbiologie oder wie Bienen funktionieren

Metamorphose: grandios! · Lifestyles: Asozial. Sozial. Superorganismus. · Bienenjahr und Lebenszyklus · Mädchen oder Junge? · Trautes Heim · Körper und Geist · Acht Sinne: Einer mehr · Unheimlich wichtige Dinge wie Essen, Trinken, Schlafen, Reden, Sex · Auch Bienen werden krank · Honigbienen stechen - Wildbienen stechen nicht

6. Starke Charakterköpfe: Hummeln und Wildbienen stellen sich vor

Honigbienen · Hummeln brummeln und brimmen · Pelzbienen · Wollbienen · Orchideenbienen oder Prachtbienen · Die Stachellosen · Mauerbienen · Blattschneiderinnen · Holzbienen · Schlürfbienen · Zottelbienen · Wer hat hier die Hosen an? · Sandbienen · Efeuseidenbienen · Die Ölscheichs unter den Bienen · Langhornbienen · Vampire? · Kegelbienen · Fleckenbienen, Trauerbienen, Düsterbienen: alles faule Säcke!

7. Von Ausnutzern und Kumpeln: Parasiten und Compagnons

Die rote Königin: Wildbienen haben Parasiten · Hummeln gehen in die Apotheke · Wildbienen sind Parasiten · Ohne Parasiten keine Vielfalt oder ohne Parasiten kein Sex · Compagnons und ein roter König · Alte Königin – junger König

8. Autsch. Der Bienenschuh drückt!

Lebensraumverlust · Leere Speisekammer, leerer Wohnungsmarkt und eine Ein-Kind-Politik · Hummeln machen sich vom Acker und Hasen auch · Triste Triasfarben · Garten: Monokultur statt Multikulti · Globalisierung im Gartencenter · Sagt mir, wo die Hecken sind · Das große Mulchen · Totholz oder schöner: Second-Life-Holz · Wo Licht ist, ist auch Schatten · Reiselustige Pflanzen und Tiere · Aliens – alles eine Frage der Perspektive · Biodiversität und Bienen und die dunkle Seite des Stickstoff · Stickoxide an der Macht · Homo Sapiens greift durch · Der rasende Wandel des Klimas · Rüssel weg von Neonicotinoiden und ähnlichem Zeugs · Glyphosat und Co. · Konkurrentin Honigbiene?

9. Lecker Insekten essen kann auch Hummeln helfen

Der Ekelfaktor – andere Länder andere Sitten · Tierisches Protein und die Crux damit · Insektenrezepte – lecker! · Gesamtbilanz

10. Und jetzt mal so richtig positiv werden

Wie wäre es mit mir als: · Start-Up Insektenzüchter · Landwirt · Bauernverbandschef · Politiker · Förster · Gartenbesitzer · Balkonbesitzer · Flachdachbesitzer · Urban Gardener · Landschaftsgärtner · Landschaftsarchitekt · Gartencenter und Staudengärtnerei · Architekt · Solaranlagenbetreiber · Friedhofsgärtner · Bürgermeister · Tourismusbeauftragter des ländlichen Raumes · Hotelier · Unternehmer · Mitarbeiter · Kirche · Seniorenheimleiter · Lehrer · Kultusminister · Influencer · Kühlschrankbeauftragter · Supermarktleiter · Kantinenchef · Gastronom · Medienmacher · Autofahrer · Autobahnmeister · Deutsche Bahn · Krösus · Vererber · Citizen Scientist · Konsument · Und auch das noch: Biodiversität für unsere Gesundheit · Zeit für eine Naturwende! · Schluss · Und zuallerletzt

Danke

Wichtigste Literatur

Um das direkt von vornherein klar zu stellen und keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Hummeln zählen zu den Bienen. Genauer gesagt zu den Wildbienen. Ungefähr 20.000 bis 30.000 Wildbienenarten, davon 400 Hummelarten, existieren weltweit. „Und was ist mit der Honigbiene?“, wäre hier wahrscheinlich Ihre logische Frage. Offiziell und biologisch gesehen gehört sie zu den Bienen. Aber so wild sie früher einmal lebte, so abhängig hat sie heute ihr Schicksal in die Hand von Menschen gelegt und lebt als gezüchtetes Nutztier. Deshalb spricht man auf der einen Seite von Wildbienen und auf der anderen Seite von der Honigbiene. Ich meine aber hier mit Bienen die wilde Fraktion oder die Gesamtheit der Bienenarten.

Vorab – oder wie ich auf die Hummel kam

Meine Hummel- oder besser gesagt Wildbienenlaufbahn begann mit Glück. Glück in Gestalt einer großartigen Großmama, eines tollen Geographielehrers und eines etwas ulkigen Chefs.

Das erste Glück war es in eine Familie hineingeboren worden zu werden, die zwar mit einer ziemlich exzentrischen, dafür aber sehr naturwissenden Großmama ausstaffiert war, die mir auf unseren vielen Spaziergängen vor sehr vielen Jahren ganz sehr viel faszinierende Natur beibrachte. Meine Liebe war geweckt. Deshalb waren mir zu Teenager-Zeiten mehr Pflanzen und Tiere namentlich bekannt als Pop- und Punkgruppen, die ich mindestens genauso attraktiv fand.

Die Nummer Zwei begegnete mir in Person unseres jungen Geographielehrers in der siebten Klasse. Er erklärte uns - es war gerade Anfang der Achtziger-Jahre -, dass man weder die Reste seiner Kartoffelsuppe in den Abfluss kippen noch zu viel Spülmittel verwenden solle, weil das Flüsse und Seen überdünge und den Fischen die Luft zum Atmen nehme. Das hatte Substanz und leuchtete mir ausnahmsweise sofort ein. Der Same war auf gut vorbereiteten Boden gefallen und ich wurde echte Umweltschützerin – aus Sicht meiner Familie echt militant – was viel anstrengende Diskussion nach sich zog. Warum ich mich dann ausgerechnet für ein Chemiestudium entschied, war erstens dem Spruch geschuldet: „Du musst deinen Feind kennen, um ihn zu besiegen.“. Also ab ins Auge des Orkans, um zu agieren, anstatt nur von außen ein bisschen rumzustänkern. Und zweitens wegen völlig desaströser Berufsaussichten für Biologen. Chemiker jedenfalls wurden damals nur zu 95 Prozent arbeitslos, Biologen zu 99 Prozent. Und schließlich lernt man im Chemiestudium, was die Welt und somit alles Lebendige im Innersten zusammenhält. Lieber sich über kovalente Bindungszahlen von Molekülen beugen als über Bilanzzahlen von Unternehmen. Immerhin im Hauptstudium konnte ich unter chemischer Tarnkappe dann deutlich biologischer werden, belegte Botanik, Biochemie, Molekularbiologie und teilte schließlich meine Diplomarbeits- und Promotionszeit mit der Molekularbiologie antibiotikaproduzierender Bakterien.

Das dritte Glück kam in Verkleidung eines merkwürdigen Chefs daher. Diese Art von Glück musste natürlich erst einmal gehoben werden. Er bezahlte mich, übertrug mir aber weder Projekte noch Aufgaben. Das verstehe wer wolle! Vermutlich stimmte die Chemie zwischen uns zwei Chemikern einfach nicht. Das Resultat meinerseits nennt man heute neudeutsch „Bore out“. Weil aber Aufgeben nicht gerade zu meinen Stärken zählt, begann ich stattdessen, meine Bürozeit in der Umweltabteilung eines internationalen Großunternehmens mit dem Lesen zur Nachhaltigkeit zu nutzen und nebenbei Fachjournalismus zu studieren.

Da saß ich nun Tag und Nacht vor meinem Computer und fraß mich durch Klimawandel, Artenschwund und Recherchestrategien. Und siehe da, eines Tages kam ein Projekt zur Bearbeitung in unsere Abteilung, das wirklich gar keiner übernehmen wollte: „Umweltverträglichkeitsstudie des Standortes im Kontext zur Biodiversität.“ Bio… was bitte? Damit konnte im Jahr 2007 wirklich niemand etwas anfangen. Und ich wurde gerettet – von der Biodiversität. Von da an stürzte ich mich in Theorie und Praxis und entwickelte Konzepte für die Firma. Ich tingelte durch die Abteilungen und von Haus- und Hofgärtnern über Manager bis hin zum Vorstand mit krassen biodiversen Transformationsideen. Letztendlich gelang es mir, die Außenanlagen eines neu gebauten Standortes naturnah zu gestalten und ein Stückchen Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu schaffen.

Und plötzlich waren sie da in meinem Leben: Die Hummeln und die vielen anderen Wildbienen – als die Tiergruppe, die wir auf unserem neuen Firmengelände fördern wollten. Nicht dass ich bis dahin gedacht hätte alles Gesummse käme ausschließlich von Honigbienen - natürlich kannte ich plüschige Hummeln. Aber so richtig klar waren mir die Zusammenhänge keinesfalls. Wie sie leben, wo sie herkommen, welche Bedürfnisse und Ticks sie haben, wie unglaublich sympathisch, wie vielfältig und vor allem wie ungeheuer wichtig und bedroht sie sind. In Gesprächen mit Kollegen, Freunden und Verwandten merkte ich schnell, dass diese Bienensparte, der allein in Deutschland über 580 verschiedene Arten angehören, den meisten unbekannt ist. Denn obwohl sie mehr als nur ein bisschen seltsam aussehende Honigbienen sind, kommt einzig die Honigbiene im Leben der meisten Menschen vor. Schließlich blicken unsere Fokalaugen völlig anders auf diese Welt als die Facettenaugen der Wildbienen. Spätestens als mich ein Kollege fragte, wann es denn endlich auch Honig von unseren Wildbienen und Hummeln gäbe, war mir klar: Hier muss Wissen her!

Parallel zum beruflichen Schwerpunkt starteten wir in unserer Gemeinde eine Initiative, die neben dem Klimaschutz auch Naturschutz und Biodiversität voranbringen wollte. Also eine Gruppe von Totalverrückten. Denn wer grüngepflegte und vor allem ordentliche Rasenflächen zu Wildblumenwiesen umgestaltet und Totholz darauf schmeißt, kann nur eines sein: Plemplem. Nichtsdestotrotz wurden einige Flächen zusätzlich zu meinem Garten in meiner direkten Umgebung wilder und damit zur Heimat von Wildbienen.

Artensterben – Insektensterben – Wildbienensterben - Hummelsterben. Das alles ist nicht lustig. Und Sie werden sich sicherlich fragen, ob es angemessen sei, ein mitunter amüsantes Buch über solch ein ernstes Thema wie die immense Wichtigkeit der Wildbienen, die Gründe ihres Aussterbens und was wir dagegen tun können zu schreiben. Ich aber meine: Gerade deshalb! Denn mit ein bisschen Humor lässt sich vieles besser aushalten. Und ein Denkprozess, dem tatsächlich Taten folgen, kommt hier leichter in Gang als unter bierernsten (also ich zumindest finde viele Dinge mit Bier deutlich lustiger als ohne) und deprimierenden Umständen. Schließlich ist Panik nicht immer der beste Ratgeber. Wissenschaft muss raus aus ihrem Elfenbeinturm, raus auf die Piste und Wildbienenschutz und Naturschutz muss mitten rein in unser Leben und zum Mainstream werden, weil Biodiversität unser Lebens- und Wirtschaftsfundament ist. Dringend brauchen wir dazu die Naturwende!

Deshalb habe ich Wissenschaft, Theorie und Praxis für Sie ein wenig vorgekocht, zubereitet und mit etwas Humor gewürzt, damit die Kost für alle leichter verträglich wird. Dies in der Hoffnung, Sie ins Staunen zu versetzen über diese Natur, Ihre Begeisterung zu wecken und vor allem Ihre Lebensgeister anzustacheln aus dem ganzen Blumenstrauß der Möglichkeiten aktiv für Wildbienen zu werden. Denn jeder kann und m etwas dafür tun, dass sie auch morgen noch durch unsere Welt summen und brummen und letztendlich unser Überleben hier auf diesem Planeten sichern.

Um die Welt der Hummeln und Bienen zu begreifen, fand ich es nützlich ein bisschen etwas vom ganzen System des Lebens auf diesem Planeten zu erläutern. Erfahren Sie unter anderem, was man unter Biodiversität und einer planetaren Torte zu verstehen hat, warum Parasiten nicht nur am Sex bei Hummeln, sondern auch bei uns Menschen mitverantwortlich sind, oder warum Insekten zu essen ausgerechnet Hummeln gut tut. Aber auch warum eine Naturwende überreif ist. Falls Sie nicht allzu sehr ins Detail gehen möchten, könnten Sie Kapitel Drei „Bienen-Blüten-Evolution und –Revolution“ und Kapitel Vier „Hummeln können fliegen“ nur überfliegen, überblättern oder die Bilder angucken. Auch das sollte funktionieren.

Alexa Sabarth hat mit viel Engagement und Herzblut illustriert, um einprägsamer zu machen, um zu unterhalten und Sie bei der Stange zu halten – bis zum Schluss des Buches und vor allem darüber hinaus.

Ich - Naturschützerin auf dem zweiten Bildungsweg, Ex-Wissenschaftlerin, und mittlerweile Überzeugungstäterin – hoffe, Ihre Blicke ein wenig lenken und schärfen zu können - in Richtung flauschiger Hummeln. Ich wünsche Ihnen interessante und vergnügliche Stunden mit diesem Buch und vor allem im Anschluss daran eine große Portion Herzblut und Tatendrang, mitzuhelfen, den Hummelhimmel auf Erden zu schaffen.

Sollten mir trotz gründlicher Recherche dennoch unbeabsichtigt Fehler unterlaufen sein, bitte ich Sie herzlich um Nachsicht.

Kapitel 1

Bienenleistung – Alles Honig oder was?

Leistung will gesehen werden

Jeder, der Leistung erbringt, möchte dafür Wertschätzung erhalten. Dazu muss sie zunächst einmal wahrgenommen werden und in unser Bewusstsein vordringen. Erst dann kann sie zur echten Leistung in unserer Leistungsgesellschaft aufsteigen und die verdiente Anerkennung dafür bekommen. Am besten funktioniert das Wahrnehmen bei uns Menschen über das Sehen. Auch wenn es um Leistungen aus der Tierwelt geht.

Pandabären haben es da recht leicht. Sie sind groß. Sie sehen knuffig aus und wecken mit ihren vorgetäuschten Kulleraugen Beschützerinstinkt und Zuneigung – bei ihren Mamas und selbst bei uns Homo Sapiensern. Sie punkten über positive Emotionen. Sie leisten was für unser gutes Gefühl. Tiger, Eisbären und Elefanten machen das genauso. Auch sie haben ihre niedlichen Babys mit Knopfaugen ausgestattet. Kindchenschema geht immer. Als Säugetiere ähneln sie uns: im Körperbau, in der Größe, vom Wesen. Ähnlichkeit zu uns gilt als hervorragende Leistung und erzeugt Gemeinsamkeit, Identifikation und Zugehörigkeitsgefühl. Deshalb tun sich manchmal Vertreter unserer Spezies mit gleichem Anliegen zusammen und unterstützen sich gegenseitig: in Vereinen, Gewerkschaften oder auf Tinder.

Bienenmaden, Raupen und Schmetterlingskokons sind dagegen einfach gar nicht niedlich. Einige Raupen von Nachtfaltern besitzen zwar ein Hörnchen. Das hätte durchaus Potential - man denke nur an das fabelhafte Horn eines Einhorns. Es ist aber ein Analhörnchen. Das macht die ganze Sache nicht gerade besser. Obendrein agieren die meisten Wildbienen und viele weitere Insekten geradezu unsichtbar, weil sie sich so einzeln, so versteckt, so geheimnisvoll entwickeln. Man bekommt schlichtweg nichts mit von ihnen. Sogar als erwachsene Wildbienchen sind sie öfter schon mal so winzig geraten, dass sie damit durch das Sieb unserer Wahrnehmung flutschen.

Aber selbst der fleißigen, jedoch stillen Bürokollegin kann es durchaus passieren für den Chef unsichtbar zu sein. Deshalb gehört klappern schlichtweg zum Handwerk, wenn es um Leistung geht. Tue Gutes und rede darüber. Aber Wildbienen und Insekten haben es nicht nur wegen Andersseins, Unsichtbarkeit und mangelnder Sprachfertigkeiten schwerer als Säugetiere. Denn selbst wenn sie in unsere Wahrnehmung rücken, dann meist nur deshalb, weil sie uns viel öfter in die Quere kommen als Eisbärenbabys und einfach nur nerven. Als lästige Mücken, als Pflaumenkuchendiebe, als Erntevertilger, als bedrohlich brummende Hummeln oder als Kopfläuse. Damit gehören Insekten von Haus aus eher zur Abteilung „igitt!“. In knallharter Business-Sprache entsprechen diese alles leider nur Negativleistungen. Da hingegen liegt die positive Leistung eines knuffigen Stoffpandas klar auf der Hand. Es ist eben beruhigender und förderlicher für einen guten Schlaf sich mit ihm das Bett zu teilen als mit einer Bettwanze.

Nicht zuletzt aber funktioniert Wahrnehmung genau so. Vieles ist eine Frage der Sinnesorgane, aber alles wird zur Frage der Betroffenheit. Juckt uns der Flohbiss, nehmen wir den Floh wahr, falls nicht, wissen wir gar nichts von seiner Existenz.

Alles Honig oder was?

Nun aber zur eigentlichen „Bienenleistung“. Was fällt Ihnen bei diesem Stichwort ein? Na klar, als erstes ein Sonntagmorgen mit honiggelbem Sonnenschein und Butterbrötchen. Darauf der Honig, der über den Rand tropft – hmmm, lecker! Gläser voll mit Honig, und natürlich der treusorgende Imker. Das ist kulturell verankert. Honig sieht man, schmeckt man und spürt man. Dieses Direkte und Unmittelbare liebt unser Gehirn und brennt es bei sich ein. Als köstlich zähes, manchmal kristallines, fast schon beißend süßaromatisches Elixier, enthält es zwar richtig viel Zucker, aber auch zahlreiche, gesundklingende Inhaltsstoffe wie Vitamine und Inhibine. Letztere wirken sogar antibiotisch, weshalb bei Erkältungen gerne Lindenblütenhonig zum Lindenblütentee gereicht wird. Kalt gelutscht statt totgebrüht. Für die reinen Genussmenschen unter den Honigkonsumenten aber hält er bis zu 120 Aromastoffe parat, je nachdem an welchen Blüten seine Sammlerinnen geschleckt haben. Kein Wunder, dass es schon professionelle Honigsommeliers gibt. Und kein Wunder, dass diese Bienenleistung spürbar ist.

Aber wie so oft, ist hier nicht das das Wichtigste, was Augen oder Zunge an die Hirnzellen funken. Dazu ein konkretes Beispiel zum Sehen und Schmecken: ein frisch gewachsener Kiefernsteinpilz beim Waldspaziergang. „Wow, was für ein Glückspilz bin ich denn?!“ Der nächste Gedanke: „Wunderbar, den brate ich mir gleich mit Knoblauch als köstliche Vorspeise“. Und vielleicht noch: „Hoffentlich wurmfrei!“. Keine einzige Hirnzelle denkt daran, dass dieser Steinpilz nur die kleine sichtbare Frucht eines riesigen, unterirdisch weit verzweigten Organismus mit vielfältigsten Aufgaben darstellt. Einer seiner wichtigsten Jobs: Dealen. Und das läuft so: Unser Pilz, der wegen seiner Zuckersucht - hier Geschmacksrichtung „Kiefer“- gerne unter Kiefern wächst, dealt mit ihren Wurzeln für unsere Augen verborgen im Geheimen. Mineralien gegen Zuckerlösung. Symbiose nennen Biologen das. Etliche Nebenbeziehungen unterhält er ferner mit Bakterien und anderem Lebendigen. Seine Leistung für das Ökosystem ist es, ein nützliches und wichtiges Mitglied dieses wunderbaren und wundersamen Geflechts zu sein und nicht das Produkt in der Bratpfanne eines einzelnen Homo Sapiensers aus der Fraktion der Feinschmecker. Deshalb niemals nach Kiefernsteinpilzen unter Buchen suchen. Sonst hat man was Grundlegendes nicht verstanden. Und ganz ähnlich verhält sich das auch mit der Bienenleistung.

Bestäubung: Die wichtigste Nebenwirkung auf der Welt

Bienen liefern ihre wichtigste Leistung eher ganz lässig nebenbei ab. Gerade aber dieser Nebenjob schwingt sich zu einer der wichtigsten Nebenwirkungen der Welt auf - die Bestäubung der Blüten. Schließlich ist in Zeiten des Zuckerüberflusses Honig als Energielieferant mittlerweile von gestern und nur noch reines Genussmittel. Früher lief das verständlicherweise anders. Denn bis zur Züchtung der Zuckerrübe um 1700, vermutlich durch Zuckerjunkies, blieb Süßkram für die meisten unerschwinglich und Honig damit wirklich wichtig.

Jenen Nebenjob erledigen weltweit bis zu 30.000 Bienen- und Hummelarten und bestäuben mehr als 70 Prozent aller Nutzpflanzen. Gemüse, Obst und weitere nützliche Pflanzen wie Baumwolle und Klee gehören mit zur Partie. Und daher sind sie für uns unverzichtbar. Angeblich sagte Einstein einmal: „Stirbt die Biene, stirbt der Mensch“. Klar, könnten wir uns zur Not nur von Getreide ernähren, dem zur Bestäubung der Wind reicht. Aber das wäre auf Dauer mindestens genauso langweilig für den Geschmack wie ständig Käsepizza ohne Tomate zu essen. Auf Dauer weder lecker noch gesund, weil viele sekundäre Pflanzenstoffe fehlen wie ätherische Öle, Anthocyane und so weiter.

Diese 70 Prozent Bestäuberleistung aller Bienenarten kann man umrechnen, in Euro oder meinetwegen auch in Dollar. Das verstehen dann die Allermeisten und selbst Banker. Die weltweiten Zahlen verschiedener Quellen schwanken zwar zwischen 150 und 500 Milliarden Euro pro Jahr enorm. Dennoch entspricht das nicht mehr nur simpler Nahrung, sondern auch knallharten Wirtschaftsfakten. Bienen sind also auch für Kohle zuständig und besetzen damit eine Schlüsselstellung der landwirtschaftlichen Produktivität.

Weil die meisten Menschen aber immer noch gerne alle 20.000 bis 30.000 Bienenarten für etwas ukelig geratene Honigbienen halten, wird die Honigbiene mittlerweile als drittwichtigstes Nutztier gehandelt. Nach Rindern und Schweinen kommt sie sogar noch vor dem Federvieh und ist die am meisten gefeierte Biene im Sprachkosmos des Menschen. Begriffe wie bienenfleißig, die Blüten-Bienen-Geschichte, Fleißbienchen zur Hausaufgabenmotivation, ein Kuchen Namens Bienenstich, Biene Maja, das Honigkuchenpferd und jemandem Honig ums Maul schmieren, aber auch der Honeymoon oder „honey“ als Kosename der Liebsten. Und immer dreht es sich dabei um die Honigbiene und ihren Honig. Zugegebenermaßen bietet sie im Gegensatz zu den meisten Wildbienen noch eine weitere große Attraktion.

Sie ist ein soziales Wesen. Und zu der Zeit als man das entdeckte, schien deren Organisation ein Stück weit dem ehemals gültigen Gesellschaftssystem zu ähneln. Das konnte man ihr prima überstülpen. Und irgendwie wirkte das ganze Gefüge aus damaliger Sicht praktischerweise auch noch absolutistisch. Die Königin an der Spitze schien mit Macht nach unten zu dirigieren. In Wirklichkeit läuft es zwar anders, aber weil sich diese staatstragenden Metaphern so in den Menschenköpfen festgesetzt haben, bleibt man der Einfachheit halber im traditionellen Vokabular von Königin, Arbeiterin, Staat und Volk. Später entdeckte man, dass Bienen sogar sprechen können. Über einen Schwänzeltanz berichten sie von Klatsch und Tratsch und mitunter auch von wichtigen Ereignissen außerhalb des Stocks. Deshalb schienen sie uns immer ähnlicher und damit menschlicher zu werden.

Wildbienen hingegen flogen lange unterm Radar unserer Wahrnehmung durch. Denn sie liefern weder sichtbare Beweise ihrer Leistung in Form von Honig noch leben sie derart auffällig sozial oder verhalten sich so geschwätzig wie unsere Honigbiene. Aber genauso wenig wie Zitronenfalter die berühmten Zitronen falten, produzieren alle Bienen Honig. Wildbienen sind eben für andere Dinge zuständig: Artenvielfalt, stabile Ökosysteme und damit die Lebensgrundlage des Menschen.

Wilde Hummeln: Grundpfeiler vieler Ökosysteme und Booster für die Vielfalt

Wildbienen und Hummeln können zwar keinen Honig, aber sie können bestäuben – und wie! Sie können mit allerlei charmanten Marotten brillieren – und wie! Sie können süß und plüschig sein – und wie! Alles einwandfreie Bienenleistungen. Wir müssen nur genau hinschauen. Deshalb ist das schlichtweg Diskriminierung, wenn immer noch Bücher allgemeine Bienentitel tragen, die „Wie leben unsere Bienen?“ ähneln, um dann ausschließlich von der Honigbiene zu reden. So, als ob sie die einzige Bienenart unter der Sonne sei, anstatt nur eine von bis zu 30.000. Und so wie die Bettwanze alle anderen weltweiten 40.000 Wanzenarten überstrahlt, ist es die Honigbiene, die zum Platzhirsch aller Bienen geworden ist. Auch deshalb glauben immer noch viele Menschen alle Bienen seien Honigbienen. Dabei gibt es doch allein in Mitteleuropa über 800, in Deutschland 580 unterschiedliche Bienenarten. Das ist astreines Mobbing. Jeder Gleichstellungsbeauftragte aus der Bestäuberzunft würde da mitziehen. Als Wildbiene sollte man hier wirklich protestieren und auf die Straße gehen.

Unsichtbare Leistung kann zwar unsere fleißige Bürokollegin vor einer Gehaltserhöhung schützen, aber leider keine einzige Wildbiene vor dem Aussterben. Im Gegenteil. Sie wird ihnen sogar lebensgefährlich, weil Unsichtbarkeit häufig mit Unwissenheit gepaart daherkommt. Ungute Kombination. Viele Wildbienen stehen deshalb mit ganz vorn dran, wenn Rote Listen sich mit affenzahnartiger Geschwindigkeit füllen. Rote Listen nennt man die Hitlisten der aktuell ausgestorbenen Lebewesen oder derjenigen, die kurz davorstehen und als gefährdet gelten. Mehr als die Hälfte unserer heimischen Bienenarten - nämlich 293 - stehen inzwischen für Deutschland drauf und sterben wie die Fliegen. Bereits 39 Arten davon sind unwiederbringlich verschwunden und weiteren Arten droht das gleiche Schicksal, wenn wir hier nicht schleunigst gegensteuern. Das Überleben der Honigbiene erscheint wichtig. Das Überleben der Wildbienen ist jedoch aus Sicht des Arten- und Naturschutzes und damit auch unseres Schutzes deutlich wichtiger und damit systemrelevant.

Einer der wesentlichsten Gründe ihrer Gefährdung: Viele Wildbienenarten sind absolute Spezialisten in Sachen Bestäubung. Das bedeutet, sie folgen einem exakten kulinarischen Fahrplan und sammeln Pollen nur von wenigen oder im Extremfall sogar von nur einer einzigen Pflanzenart und bestäuben dabei. Naschen vom Nachbarteller ist da nicht drin. Das würde grässlich schmecken und zu Schlimmerem als nur zu banalen Durchfallattacken führen. Andersherum benötigt diese Pflanzenart eben genau diese eine Wildbienenart, um bestäubt zu werden, wegen der speziellen Anatomie des jeweiligen Blüten-Bienen-Paares. Wie Schlüssel-Schloss. Fällt Frau Bestäuberin aus, steht Miss Pflanze gleich mit auf der Roten Liste und umgekehrt. Und schon sind wir mittendrin im Artensterben. Und weil immer weniger blühende Wildpflanzen existieren, wird es zunehmend für Hummeln und Co. eng.

Honigbienen nehmen es da längst nicht so genau. Keine einzige Pflanze oder Pflanzenfamilie wird allein von ihr bestäubt und ist damit von ihr abhängig. Zwei Beweise: Die Wikinger hielten bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts Honigbienen. Als es dann aber wegen einer Kälteperiode für Honigbienen zu ungemütlich wurde, verschwanden sie unbemerkt. Erst um 1750 führte man sie wieder ein. Wildpflanzen haben diese Honigbienenpause nicht einmal bemerkt. Auch Amerika war vor Kolumbus honigbienenfrei. Kein Problem für vielfältige Blütenpflanzen sich dennoch zu entwickeln.

Aber selbst in Sachen Landwirtschaft können manche Wildbienenarten Pluspunkte gegenüber Honigbienen verbuchen. Eigentlich dachte man bis vor kurzem, dass Honigbienen für die Landwirtschaft völlig ausreichend seien. Das stellte sich jedoch für bestimmte Trachten als falsch heraus. Wildbienen bestäuben nämlich deutlich effektiver, da Honigbienen so manch schlechtes Benehmen an den Tag legen. Zum einen sind Honigbienen oft sortenstetig. Das bedeutet, dass sobald die Späherbiene ihren Kameradinnen via Schwänzeltanz von einem blühenden Obstbaum erzählt, fliegen alle nur noch auf diesen Baum. Dabei kommen seine Blüten kaum in den Genuss des Pollens anderer Sorten. Viele sind jedoch mittlerweile sortensteril und können sich nicht selbst bestäuben. Das ist bei der Züchtung irgendwann mal aus Versehen passiert und hat was mit Genetik zu tun. Konkret führt es dazu, dass die Williams Christ Birne unbedingt Pollen von Sorten benötigt, die auf solch herrliche Namen hören wie Clapps Liebling, Gräfin von Paris, Köstliche aus Charneu. Sonst gibt es Willi weder für die Skifahrer auf der Hütte noch für die Stammtischbrüder des Schützenvereins. Ausschließlich mit Honigbienen gestaltet sich das schwierig.

Deshalb engagiert man zur Bestäubung von Obstplantagen mittlerweile gerne eine Wildbiene namens Rote Mauerbiene, indem man Nester mit Brut in die Plantagen stellt. Im Frühjahr schlüpfen die Bienen, bestäuben und bauen neue Nester in bereitgestellte Unterkünfte. Damit legen sie den Grundstein für eine neue Generation im nächsten Jahr. Da Mauerbienen das typische Leben von Einsiedlerinnen leben und sich ihr Futter selbst suchen, müssen sie hier kreativer vorgehen. Gerne fliegen sie schon mal fröhlich im Zickzackkurs von einem Baum zum nächsten und tragen dabei Pollen von Baum zu Baum. Ihr zweiter Pluspunkt: Sie sammeln den Pollen trocken per Bauchbürste. Landen sie damit auf einer anderen Blüte, bleibt direkt etwas vom Pollen auf dem klebrigen Stempel hängen und – bang! Die Befruchtung hat funktioniert.

Unsere Honigbienen fahren da eine andere, etwas egoistischere Strategie. Sie feuchten den Pollen mit Nektar an und kleben diesen Brei an die Sammelkörbchen ihrer Hinterbeine. Wie magnetisch wird dadurch noch mehr Pollen angezogen, anstatt zur Bestäubung freigegeben. Glück für die Honigbienen, Pech für die Blüten. Dazu kommt, dass trockener Pollen viel potenter ist als feuchter Pollen. Potenz gibt es also auch bei Pflanzenpollen und bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung wächst. Der dritte Pluspunkt ist, dass Mauerbienen pelzig behaart sind. Da bleibt im Gegensatz zu den recht nackten Honigbienen viel mehr Pollen im Wuschelhaar hängen und die Quote der Bestäubung steigt. Viertens teilen Honigbienen sich die Arbeit so stark auf, dass es unter ihnen Sammelspezialistinnen für Nektar oder für Pollen gibt. Nektarsammlerinnen vermeiden gerne den Kontakt mit Pollen und verweigern damit ihren Dienstleisterjob aus dem Symbiosedeal „Befruchtung gegen Nektar“. Obwohl ein Honigbienenvolk aus sehr vielen Individuen besteht, sammeln dennoch prozentual recht wenige Bienen Pollen und übernehmen damit eine echte Bestäuberfunktion. Bei den Mauerbienen agiert aber jede Biene als eine effektive Bestäuberin. Denn als solitär lebende Bienenart sorgt jede Einzelne selbst für ihre eigenen Nachkommen und interessiert sich deshalb für Pollen. Pollen ist schließlich die Hauptzutat für besten Bienenbabybrei. Fünftens reagieren Wildbienen nicht so zimperlich auf Kälte und fliegen schon bei kühleren Temperaturen als Honigbienen. Das gewährleistet Bestäubung, auch wenn das Wetter mal nicht so toll ist.

Macht man sich die Mühe und zählt die Anzahl der Blütenbesuche der beiden Bienenarten in einer Stunde, wird man feststellen, dass die einzelne Mauerbiene mehr Striche bekommt als die einzelne Honigbiene. Manchmal passiert es sogar, dass Honigbienen den nahe gelegenen Apfelbaum ganz verschmähen. Sie haben viel mehr Bock auf die viel weiter entfernte Löwenzahnwiese, weil sie mehr Nektar bietet. Honigbienen fliegen zum Sammeln einen Radius von bis zu vier, zuweilen sogar zehn Kilometern. Das kann für den Obstbauern, der den Bienenstock extra zur Bestäubung in seiner Plantage platziert hat, bisweilen ärgerlich werden. Wildbienen verhalten sich da deutlich bodenständiger und vermeiden es, sich mehr als einen Kilometer vom Nest zu entfernen. Schließlich wäre dann ja keiner mehr zu Hause, der Haus und Hof verteidigen könnte.

Auch Erdbeerkulturen profitieren von einer Bestäubung durch die Wilden. Roter, süßer und schöner werden die Früchtchen. Sie besitzen ein ausbalanciertes Säure-Zucker-Verhältnis und lassen sich besser lagern. Die Verantwortung für diese Qualitätsverbesserungen tragen die Wildbienen zu zwei Dritteln. Ihre Arbeit scheint eine spezielle Hormonproduktion bei den Erdbeeren anzuregen, die zu mehr Wohlgestalt und Wohlgeschmack führt. Honigbienen beteiligen sich daran nur zu einem Drittel. Dass Wildbienen wild auf Leistung sind und effektiver bestäuben als Honigbienen, zeigt sich mittlerweile in vielen Anbausystemen auf der ganzen Welt. Egal, ob in Südafrika die Sonnenblumen, in Brasilien die Mangos, in ganz Südamerika die Kürbisse, in Mittelamerika der Kaffee, in Australien die Macadamia–Nüsse oder in Niedersachsen die Kirschbäume. Überall bestätigt es sich, dass Honigbienen die vielfältige Wildbienengemeinschaft in Sachen Bestäubung nicht ersetzen können. Wildbienen spielen deshalb selbst in der Landwirtschaft eine deutlich größere Rolle als bisher geglaubt.

Einige Wildbienenarten, vorn dran die Hummeln, beherrschen eine ganz besondere Bestäuberkunst - die Vibrationsbestäubung. Das ist nichts Anrüchiges, sondern ein hochfrequentes Gesimmse, statt des üblichen Gesummses. Die Hummel erzeugt den Ton, indem sie sich an die Pollensäckchen bestimmter Pflanzen festbeißt und ganz schnell daran rüttelt und ruckelt. Nur mit dieser Technik wird der Pollen freigegeben. Als berühmteste Pflanzenfamilie, die ihren Pollen nur an solch Vibratoren abgibt, muss man die Familie der Nachtschattengewächse mit ungefähr 1400 Arten hervorheben. Dazu gehören Kartoffeln, Tomaten, Auberginen, Physalis – alle bekannten Nutzpflanzen. Honigbienen würden sich hier beim Versuch Pollen zu sammeln die Zähne ausbeißen. Kartoffeln müssten zwar nicht unbedingt bestäubt werden, schließlich interessieren uns nur die Knollen auf unseren Tellern, aber bei Tomaten würde eine Welt und nicht nur Italien zusammenbrechen. Allein europäische Tomatenbauern produzieren knapp 20 Millionen Tonnen dieser Früchte jährlich. Das würde schon wehtun – auch jenseits der Pizza. Wie wichtig Tomaten mittlerweile sind, sieht man daran, dass sie bereits einen Krieg ausgelöst haben. Einen Tomatenkrieg - zwischen der Europäischen Union und Australien.

Bei einem ganz bestimmten Job können wir auf Honigbienen tatsächlich aber nicht verzichten: für die Bestäubung spezieller Massentrachten der industrialisierten Landwirtschaft. Gerade überdimensionale, riesige und nur zwei Wochen lang blühende Rapsfelder taugen schlichtweg nicht für die Lebensweise der Wildbienen. Die Nektar- und Pollenquelle blüht zwar heftig, aber viel zu kurz. Zudem existieren nicht mehr genügend Nistmöglichkeiten an diesen Feldrändern. Unter diesen Umständen bringen Wildbienen ihren Nachwuchs nicht mehr durch und kapitulieren hier.

Im Gesamtdurchschnitt verdoppeln Wildbienen den wirtschaftlichen Ertrag, der durch die Honigbienen entsteht. Weitere Bestäuber wie Käfer, Fliegen und Schmetterlinge leisten noch mal den gleichen Beitrag. Unterm Strich ergibt das zwei von drei Punkten für die Fraktion der Wilden und nur ein erstaunliches Drittel für die Domestizierten. Denn entscheidend für die Bestäubung ist nicht nur, wie viele Blüten die Tiere anfliegen, sondern auch, ob sie den richtigen Pollen an der richtigen Stelle abliefern. Das ist wie bei der Postzustellung. Es nützt nichts, Briefe und Pakete gleichmäßig über die Anwohner eines Hochhauses zu verteilen, sondern der Postbote sollte unbedingt auf die Namen an den Briefkästen achten. Wildbienen platzieren den Blütenstaub passgenau auf der Narbe der richtigen Adressblüte und befruchten daher sehr effektiv. Effektiver als ihre etwas lockereren Cousinen aus dem Imkerstock.

Eine weitere Bienenleistung nimmt direkten Einfluss auf die Gesundheit von Nutztieren. Bei ihren Blütenbesuchen bestäuben Bienen nicht nur, sie übertragen auch die sogenannte Nektarhefe von Blüte zu Blüte. Je mehr Blumen eine Wiese beherbergt, desto mehr Nektarhefe gibt es. Die Nektarhefe ist für die Wiederkäuer unter den Nutztieren ein äußerst nützliches Wesen. Rinder, Schafe und Ziegen können mit ihrer Hilfe im Pansen ganz bestimmte Eiweiße aufbauen. Diese wiederum sorgen dafür, dass eigentlich unverdauliche Heu-, Stroh- und Grashalme trotzdem verwertet werden können. Gleichzeitig kümmern sie sich darum, dass keine schädlichen Mikroorganismen wie sporenbildende Bakterien, Schimmelpilze und Strahlenpilze aufkommen können. Das wirkt sich positiv sowohl auf das Wachstum und die Fruchtbarkeit der Tiere als auch auf die Milch- und Wollerzeugung aus. Deshalb ist Heumilch für uns gesünder und wird dementsprechend angepriesen.

Die allergrößte Leistung der Wildbienen zeigt sich jedoch in ihrem immensen Beitrag zur Erhaltung der Vielfalt. Denn nur ihre eigene Vielfalt garantiert die Vielfalt aller Blütenpflanzen, die einen Großteil der gesamten Pflanzenwelt ausmachen. Wildbienen stehen damit als Eckpfeiler für stabile Landökosysteme und sichern Ökosystemdienstleistungen. Denn nur in funktionierenden Ökosystemen reinigen Pflanzen, Tiere, Pilze und Bakterien ohne viel Tamtam Wasser, Luft und Böden und liefern uns Rohstoffe und Wohlbefinden. All diese unentgeltlichen Leistungen sind für die meisten von uns so selbstverständlich wie die aufgehende Sonne und der frische Kaffee jeden Morgen gemäß dem Motto: „war doch schon immer so“. Somit zeigen sich bisher nur sehr wenige zu Zugeständnissen und Gegenleistungen bereit. Folglich muss der bisherige Honigbienenzoom dringend auf Weitwinkel gestellt und Wildbienen mit ins Blickfeld genommen werden. Heraus aus ihrer Unsichtbarkeit, hinein in unser Bewusstsein. Schließlich ist die Honigbiene als gering spezialisierte und bestens von Imkern umsorgte Art keineswegs vom Aussterben bedroht. Deswegen müssen alle Schutzmaßnahmen die wilden Bestäuber in den Vordergrund stellen. Im Sinne des Natur- und Artenschutzes und der Ökosystemdienstleistungen, der Agrarsysteme und gefüllter Teller. Denn Wildbienenschutz ist gleichzeitig Honigbienenschutz. Andersherum wird leider oft kein Schuh draus.

Aber Hummeln und Co. sind nicht nur nützlich, sie sind nicht nur wichtige Bestäuber und sorgen damit für stabile Ökosysteme, sie haben auch Charakter. Sie sie sind charmant und herzerfrischend. Man muss nur genau hinschauen. Hummeln brummen mit weit von sich getreckten Beinchen durch die Luft, quetschen sich in schmale Löwenmaulblüten und kommen gänzlich mit Pollen bepudert wieder heraus. Winzige Bienchen rollen riesige Schneckenhäuser durch die Gegend, um ihrem Nachwuchs ein festes Dach über dem Kopf zu bieten. Blattschneiderbienchen zirkeln Blattstückchen heraus und transportieren sie zusammengerollt unterm Bauch zum Nest. Nur um ein paar Spezialitäten zu nennen. Mit ihrer Unschuld und ihrem emsigen Mühen rühren sie irgendwann an der Seele eines jeden noch so harten Knochens.

Dieses Plädoyer für die Wilden soll jedoch keineswegs dazu führen Wildbienen gegen Honigbienen auszuspielen. Im ganzen Gefüge ist jede Fraktion wichtig - beide gehören in die Bestäuberliga. Lediglich der bisherigen Bevorzugung der Honigbiene als unser verwöhntes Lieblingskind soll gegengesteuert werden, da diese Ungleichbehandlung für Ökosysteme einfach in die falsche Richtung führt.

Die Vereinigten Staaten sind diesbezüglich bereits 2014 aktiv geworden. Obama hat in einem Memorandum im Rahmen einer nationalen Strategie zum Schutz der Bestäuber eine Task-Force gegründet und quer Beet mit Vertretern aller Ministerien wie Verkehr, Wirtschaft, Bildung besetzt. Ebenso Großbritannien. In Deutschland war da von offizieller Seite her noch lange Zeit Funkstille. Und dann kam Krefeld. Die Ergebnisse einer Insektenstudie, die über drei Jahrzehnte von Krefelder Hobbyinsektenkundlern durchgeführt wurde, schlugen 2017 medial ein wie eine Bombe. Dies brachte endlich auch in Mitteleuropa das Thema auf die politische Tagesordnung. Offensichtlich verhallten vorher die Stimmen der Wissenschaftler ungehört und es brauchte dafür Beobachtungen aus der Sparte der Citizen Science, um wachzurütteln und Aufsehen zu erregen. Und schließlich kam auch die EU in die Gänge. Deutschland hat ein Aktionsprogramm zum Insektenschutz verabschiedet und auch mit runden Tischen ist immerhin ein Anfang gemacht.

Kapitel 2

Biodingsdabumsda oder man könnte auchBiodiversität dazu sagen

Wenn man Hummeln und Wildbienen verstehen möchte, kommt man kaum drum rum, die ganze Sache im größeren Zusammenhang zu betrachten. Hummeln sind schließlich auch nur Wildbienen, Wildbienen nur Insekten, Insekten auch nur Tiere und Tiere wiederum sind auch nur ein Teil des großen und ganzen Lebendigen – namens Biodiversität. Diese Biodiversität ist nicht gerade einfach zu verstehen. Zu Beginn erst mal ein Versuch der Erläuterung des Begriffes:

Biodiversität: Fünf Silben, an denen sich ganz viele Menschen noch immer die Zähne ausbeißen. Biodiversität stellt tatsächlich schon ans Aussprechen Ansprüche. Als weitere Hürde kommt das Merken hinzu. Der Entscheidender-Manager sagte einmal zu mir im wohlgemerkt bereits dritten Termin, den wir zu einem Biodiversitätsprojekt hatten, „so, was machen wir denn jetzt mit ihrem Biodingsdabumsda?“. Zugegeben, das war 2013. Immerhin haben mittlerweile über 50 Prozent der Deutschen den Begriff schon einmal gehört, damals hatte das noch fast keiner. Aber Aussprechen und Merken ist das eine, zu wissen über was man tatsächlich spricht das andere. Der Begriff Biodiversität selbst wurde zum ersten Mal 1988 so richtig an die Oberfläche gespült mit dem vom Evolutionsbiologen Edward O. Wilson herausgegeben Buch „Biodiversity“. Er stieg damit aus der Nische der naturwissenschaftlichen Forschungswelt auf das Podest des Vokabulars für die Weltgemeinschaft. Mit der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD) avancierte er auf dem Erdgipfel in Rio 1992 zum offiziellen Begriff für den weltweiten Naturschutz. So, da haben wir ihn jetzt und können schauen, wie wir mit ihm klarkommen.

Dabei heißt „Biodiversität“ von vorn her zerlegt erst mal nichts anderes als Leben und Vielfalt. Ins Deutsche wird sie oft mit Artenvielfalt übersetzt, was aber nur für einen Teil - genauer gesagt - für ein Drittel zutrifft. Denn sie beschränkt sich nicht nur auf die Vielfalt der Arten, sondern schließt ebenso die Vielfalt ihrer Gene und die Vielfalt der Lebensräume mit ein. Eigentlich logisch - schließlich braucht ein Lebewesen nun auch mal einen Ort zum Daheimfühlen und zum Weiterexistieren der Art eine Mindestzahl an Paarungs- oder Bestäubungspartnern. Ansonsten droht Inzucht. Mit den wohlbekannten Folgen aus früheren Königshäusern.

Der Dreiklang: Gene – Arten - Lebensräume

Gene: Besonders im Zeitalter der Klimaveränderungen, Landnutzungsänderungen und Globalisierung wird das Leben für ganz viele Arten mittlerweile richtig stressig. Dabei geht es nicht mehr nur um Normalo-Sorgen wie: „Oh là là, da lauert der Typ mit den scharfen Zähnen“, sondern zusätzlich um Dinge wie: „Uff, ist das heute heiß! Geht‘s mir deshalb so schlecht oder habe ich etwa dieses neuartige Virus aus Asien aufgeschnappt?“ Deswegen wird es noch wichtiger, dass genügend Individuen und damit auch Genvarianten einer Art existieren. Denn dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Exemplar mit von der Partie ist, dessen Ausstattung an Genen besonders gut mit den veränderten Klimabedingungen oder vielleicht sogar mit dem neuen Erreger klarkommt, der mit dem letzten Flugzeug aus Asien gereist kam. Das führt zu spannenden Wettläufen mit der Uhr, wie etwa aktuell bei den europäischen Eschen zu beobachten ist. Existiert unter ihnen eine Genvariante, die mit dem aus Asien eingeschleppten Pilz namens Falsches Weißes Stängelbecherchen (Hymenoscyphus pseudoalbidus) fertig wird oder nicht? Schließlich hat dieser Pilz Schuld am derzeitigen Eschentriebsterben in Mitteleuropa. Falls ja, wird sich diese resistente Version hoffentlich durchsetzen und uns weiterhin zu 1a-Besenstielen verhelfen. Denn Stiele für Besen und diverse Gartengeräte werden aus Eschenholz gefertigt. Falls das nicht gelingt, steht die europäische Esche und damit auch der mythische Weltenbaum der Germanen demnächst auf der roten Liste. Hexen können dann schauen, wo sie ihre Besenstiele herbekommen. Nachbarinnen auch.

Deshalb ist genetische Vielfalt wichtig – auch für Hummeln. Gerne wird sie aber übersehen, weil sie ohne Hilfsmittel für unser Durchschnittsauge völlig unsichtbar ist. Damit sich eine Art dauerhaft halten kann, benötigt sie einen entsprechend großen Genpool. Bei Wirbeltieren spricht man von mindestens 60 Individuen. Erst dann kann sich daraus eine genetisch einigermaßen stabile Population entwickeln.

Aber nicht nur für die natürliche Biodiversität kann fehlende genetische Vielfalt zu Katastrophen führen. Selbst im Bereich der Nutzpflanzen und Nutztiere erweist sie sich für uns als überlebenswichtig. Eines der historisch dramatischsten Beispiele fehlender genetischer Vielfalt bei Nutzpflanzen kennen Sie sicherlich aus dem Englischunterricht. Die berühmte „potato famine“ in Irland Mitte des vorletzten Jahrhunderts, die für einen Massenexodus nach Amerika sorgte. Auf der Insel baute man damals nur zwei verschiedene Kartoffelsorten an. Beide waren fatalerweise nicht resistent gegen die Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans). Und auch heute noch ärgert sie haufenweise Hobbygärtner, weil sie in nassen Sommern nicht nur Kartoffeln, sondern auch Tomatenpflanzen befällt, reihenweise braun werden und umfallen lässt. Deren Früchte eignen sich dann nur noch zum Wegschmeißen oder bestenfalls als fauler Eierersatz für Demos.

Wegen fehlender genetischer Vielfalt steht aber auch bei der wichtigsten Nutzsorte der Bananen eine echte Katastrophe bevor. Die weltweit hauptsächlich angebaute Sorte Cavendish ist bedroht vom TR4. Das ist die Kurzform für Tropical Race 4 – kein Autorennen 4.0 - sondern ein Pilz. Botanisch heißt er Fusarium oxysporum f. sp. Cubense und löst die berüchtigte Panamakrankheit aus, bei der Blätter braun werden und letztendlich die Pflanze zu Grunde geht. 95 Prozent des Exportes des Bananenweltmarktes mit Milliardenumsätzen gehen auf das Cavendish-Konto. Die Nachteile eines Lebens ohne Bananen wären gravierend: Ein calciumreiches, natürlich verpacktes Lebensmittel fällt weg, das ohne Vollkörperkondom im Plastikformat im Unterschied zu mancher Gurke auskommt, besonders unseren Kindern schmeckt und einen enormen Boom beim Trend-Cooking der Smoothie-Bewegung erlebte. Ganze Regionen in den Tropen leben vom Bananenanbau. Neben der Cavendish gibt es mehr als 300 essbare Sorten. Darunter gibt es Bananen zwischen „weich wie Erdnussbutter“ und „hart wie Kohlrabi“. Es gibt Bananen in allen möglichen Farben: von violett über rot bis hin zu grün. Es gibt Varianten von „faulig stinken“ bis hin nach „Crema Catalana munden“. Also Vielfalt pur. Aber all diese Sorten haben etwas gemeinsam. Sie benehmen sich nicht so brav wie Cavendish, sondern zicken rum wie pubertierende Jugendliche. Mögen keine Massenproduktion, kränkeln anderweitig, passen nicht in den Mainstream-Geschmack oder haben einfach keine Lust geerntet auf weite Reisen zu gehen. Aber immerhin würden sie eine Grundlage liefern, auf der man züchterisch aufbauen kann. Deswegen ist genetische Vielfalt auch bei Nutzpflanzen enorm wichtig. Sonst kann ein unsichtbarer Pilz im Handumdrehen zur Katastrophe in den Erzeugerländern werden und in so manch Kindergärten ihrer Abnehmerländer.

Arten: Unter einer Art kann man sich einen Brutkasten vorstellen. Da drin können die einzelnen Individuen nicht nur Kinder miteinander haben, sondern auch Enkel. Diese Enkel gelten als wichtige Beweisstücke, dass die Mitglieder einer Art nicht einfach nur miteinander Nachkommen, sondern auch „fruchtbare“ Nachkommen zeugen können. Erst dann ist nämlich ein dauerhaftes Fortbestehen der Art garantiert. Bei Esel und Pferd kann man sich bereits im Vorhinein denken, dass es am Ende nicht gut geht. Die sehen schon genügend ungleich aus. Der Maulesel ist steril.

Quantität der Arten: Wie viele solcher Brutkästen es auf dieser Erde gibt ist schleierhaft. Und die Hoffnung, irgendwann einmal eine exakte Artenzahl in Wikipedia hineinschreiben zu können, ist rastertunnelelektronenmikroskopisch klein. Dafür gibt es mehrere Gründe:

1. Zum einen liegt es daran, dass viele Arten durch unterschiedliche Entdecker früher auch schon mal unterschiedlich benannt und dadurch mehrfach gezählt worden sind. Internationale Disziplin in der Benennung der Arten zog nämlich erst mit Ende des 19. Jahrhunderts ein. Da war aber schon vieles fröhlich kreuz und quer benannt. Dadurch herrscht immer noch ein gewisses Kuddelmuddel. Fische gelten dafür als Paradebeispiel: 50.000 Namen führt die Fischliste, gesichert sind aber nur 31.000 Arten. Das Problem liegt auf der Hand - man kann sie nicht nach ihrem Namen fragen. Aber auch bei anderen, etwas gesprächigeren Gattungen funktioniert das Rede und Antwort stehen leider nicht.

DNA-Barcoding hilft hier seit einigen Jahren. Dabei werden artspezifische Gensequenzen analysiert. Das „Internationale Barcode of Life Project“ (IBOL) unterstützt Initiativen aus verschiedensten Artengruppen technisch, internationale Datenbanken mit DNA-Barcodes aufzubauen – so auch die FISH-BOL für alle Fischarten weltweit.

2. Andersherum läuft das Spiel bei den sogenannten kryptischen Arten. Obwohl sie gleich aussehen versteckt sich hinter einer Art manchmal noch eine weitere Art vor den Taxonomen (das sind Menschen, die Ordnung lieben, sich mit Arten wahnsinnig gut auskennen, sie erfassen und Struktur in das komplizierte Wesen des Lebens bringen). Wie etwa beim bereits erwähnten weißen Stängelbecherchen. Hier kann selbst das Mikroskop nichts mehr ausrichten. Die äußeren Merkmale stimmen zwar überein, aber trotz romantischer Zweisamkeit im Brutkasten funkt es auf genetischer Ebene überhaupt nicht. Fortpflanzung à de. Normalerweise können sie nur mit Hilfe einer Genanalyse aufgedeckt werden. Da man ganze Genome und zunehmend auch artentscheidende Genschnipsel mit DNA-Barcoding immer häufiger sequenziert, fliegen diese geheimen Arten auch immer mehr auf. Besonders bei Bakterien liegt das im Trend.

3. Ein weiterer besonders wunder Punkt: Momentan sterben sehr viele Arten aus. Da waren die Mühen des Entdeckens, Beschreibens und Benennens völlig umsonst und zuweilen bekommt man dieses traurige Ereignis nicht mal sofort mit.

4. Und schließlich gibt es noch die vielen unentdeckten Arten, die im Kronendach der Regenwälder, in der Tiefsee, im Boden sehnsüchtig darauf warten, endlich entdeckt und berühmt zu werden. Oder zumindest schon mal einen Namen bekommen möchten.

Diese manchmal gegenläufigen Effekte führen dazu, dass es etwas unübersichtlich wird. Und deshalb spricht man auch bei Wildbienen von 20.000 bis 30.000 Arten weltweit.

Jedes Jahr werden insgesamt ungefähr 20.000 neue Arten aus Flora und Fauna beschrieben, viele davon sind nicht ganz so attraktiv wie Pandabärchen. Sie gehören zu den Würmern, Bakterien und Algen. Denn der Bereich der schönen, offensichtlichen Arten ist besonders in Europa bereits ziemlich abgegrast – wir sind schlichtweg visuelle Wesen. Eine gewisse regionale Unwucht existiert dabei. Europa, wegen der letzten ungemütlichen Eiszeit und dem Querverlauf der Alpen als harte Barriere immer noch ziemlich artenarm, beherbergt im Vergleich zu anderen Erdregionen relativ viele Artenkenner. Ist sozusagen ein Hot Spot für Biodiversitätsprofis. Und Regionen mit hoher Artenvielfalt, also Hot Spots für Biodiversität, wie wir sie in den Tropen vielfach finden, besitzen nur wenige Artenkenner. Deshalb sind Artenkundler auch zum Exportschlager geworden und ziehen auf Entdeckungstour in die Welt hinaus. Als Trendsetter dafür galt Alex von Humboldt vor bereits mehr als 200 Jahren.

Derzeit sind zwischen 350.000 und einer halben Million Pflanzenarten, 1,7 Millionen Tierarten – über eine Million davon Insekten, ungefähr 6.000 Bakterienarten und circa 120.000 Pilzarten bekannt. Das macht aktuell summa summarum ungefähr zwei Millionen Arten aus. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Manche Forscher spekulieren, dass es zehn Millionen Arten gibt und andere glauben an 100 Millionen Arten. Allein Pilzkenner können sich nicht zwischen 2,2 Millionen und der sagenhaften Zahl einer Billion Arten innerhalb ihrer Sparte entscheiden. Aktuell hat man sich bis auf weiteres auf acht Millionen Arten weltweit geeinigt. Soviel zur Quantität der Arten.

Aber ebenso existieren völlig unterschiedliche Qualitäten unter den Arten: Einmal sind da die Allerweltsarten. Das sind die Null-Acht-Fuffzehn-Typen, die an jeder Straßenecke der mittleren Standorte in der Landschaft herumstehen. Anpassungsfähig kommen sie mit recht unterschiedlichen Bedingungen klar. Sogar eine Hummelart, die dunkle Erdhummel, zählt momentan mit zu diesen flexiblen Gewinnern. Aus der Sparte der Pflanzen liegt der Löwenzahn im Aufwärtstrend. Da er aktuell viel mehr Stickstoff bekommt als noch vor 100 Jahren (näheres dazu erfahren wir noch in Kapitel 8), kurbelt er seinen Turbo an und dominiert mittlerweile ganze Landstriche. Mit ganz viel Kraft presst er seine starken Blätter ganz flach auf den Boden. Damit verhindert er, dass sich direkt neben ihm andere Pflanzen niederlassen und ihm womöglich den schmackhaften Stickstoff vom Brot nehmen. Das führt dann schon mal dazu, dass im April stark gedüngte Wiesen buttergelb, mit blühendem Löwenzahn überzogen sind. Von Vielfalt keine Spur.

Weniger konkurrenzstark, aber dennoch häufig vorkommend, sind Arten, die schlichtweg anspruchslos sind. Denen ist es wurscht, ob sie in der Stadt, auf dem Land oder im Wald leben und werden als Ubiquisten bezeichnet. Als Beispiel dafür aus der Tierwelt kennen wir die Amsel.

Im Gegensatz dazu erweisen sich die allermeisten Bienenarten als echte Spezialisten mit diversen Spleens. Etliche benehmen sich wie echte Diven und stellen ganz besondere Bedingungen sowohl an Lebensraum als auch an Nahrung. So etwa sammelt die Natternkopf-Mauerbiene für ihre Brut ausschließlich Pollen des gemeinen Natternkopfes. Oder einige Pflanzen, wie der Sonnentau, finden sauren Moorboden erst so richtig lustig. Noch spleeniger wird’s, wenn eine Art seltene Lebensbedingungen miteinander kombiniert. Der Hochmoorgelbling gehört als Schmetterling zu solch einer extravaganten Sorte. Seine Raupen mögen ausschließlich die Blätter einer ganz bestimmten Moorpflanze, nämlich die der Rauschbeere - dem Namen nach zumindest mehr als verständlich. Als Erwachsener benötigt er hingegen viel Nektar von blütenreichen Wiesen zur eigenen Energieversorgung. Und diese bitte schön in unmittelbarer Nachbarschaft zum Moor gelegen. Nicht etwa aus Faulheit, sondern aus Vorsicht. Lieber verhungert er, als dass er weiter als einen Kilometer von seinem Gelege wegflattert. Schließlich schlagen Schmarotzer dann gern zu, wenn die Luft rein ist.

Seltene Arten besitzen häufig weitere Eigenarten. Einige von ihnen ziehen nur wenige Nachkommen groß und trifft besonders große Tiere. Sie investieren lieber in Klasse statt in Masse - in lange Tragezeit und in liebevolle, intensiverzieherische Aufzucht. Bei dem Aufwand kann man sich eben nur wenige Kinder leisten. Selbst manche Bienenarten handhaben das ähnlich und legen nur wenige Eier zugunsten eines spektakulären Nestbaus wie die Schneckenhausmauerbiene. Ebenso sollten Lebensräume entsprechend groß sein, um sich genügend Nahrung beschaffen zu können. Selbst ein relativ kleines Tier wie der Igel beansprucht bereits ein Revier von einem Quadratkilometer. Ein Steinadler benötigt bis zu 150 Quadratkilometern und ein Wolf bereits 250 Quadratkilometern.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft ihre geographische Verbreitung. Einige Arten kommen nahezu weltweit vor wie etwa Hahnenfußgewächse (die gemeine Butterblume gehört dazu). Andere natürlicherweise nur auf der Nordhalbkugel wie die Hummeln. Und andere sind wiederum so wählerisch, dass sie sich nur in einem ganz umgrenzten Gebiet wohlfühlen wie die Malven-Langhornbiene nur in einer winzigen Region Bayerns. Viele Inseln beherbergen solche Arten, die sich aufgrund ihrer Abgeschnittenheit vom Rest der Welt weiterentwickeln und spezialisieren konnten. Als berühmte Beispiele dafür fungieren die Galàpagos-Inseln inklusive Darwinfinken oder Madagaskar, das viele endemische Pflanzen und Tiere besitzt. Oder mittlerweile - leider - besaß.

Kommen bei einer Art mehrere dieser Aspekte zusammen, die seltene Arten kennzeichnen, wird man zur besonders seltenen Art. Für solch Sensibelchen wird das Aussterben inzwischen täglich zur realen Bedrohung.

Lebensräume: Ohne die Vielfalt der Lebensräume würde es keine Vielfalt der Arten geben, die sich den äußeren Bedingungen anpassen müssen. Die unterschiedlichsten Individualisten – vom Grottenolm über die Sägehornbiene, der Bergprimel und bis zum Chamäleon - hätte es ohne die unterschiedlichsten Lebensräume nie gegeben.

Eine Art fällt jedoch völlig aus dem Bilderrahmen dieses Gesamtarrangements. Diese Art heißt Homo Sapiens und stellt möglicherweise sogar nur eine Unterart namens Homo sapiens sapiensis