Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Okama

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

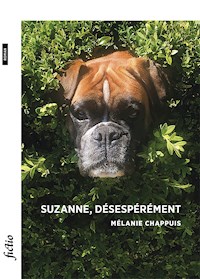

« Je sais qu’au commencement était le Verbe, c’est dans la Bible. Et donc si on prénomme un chien Suzanne, il y a plus de chances qu’il disparaisse, et qu’on le recherche désespérément. »

Où est passée Suzanne, la magnifique autant qu’attendrissante Boxer de Lucienne? C’est l’enquête que vont mener les propriétaires de chiens d’un quartier en bordure de forêt. Ni origine, genre ou classe sociale ne lient les dix personnages qui nous promènent dans ce polar joyeux et rafraîchissant. En commun, ils n’ont que l’amour qu’ils portent à leur progéniture canine, et cet amour-là suffira à créer une communauté à laquelle le lecteur aura le sentiment d’appartenir.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Mélanie Chappuis, écrivaine, journaliste et chroniqueuse, est l’auteure de deux recueils de chroniques, un de nouvelles, ainsi que de trois œuvres destinées à la scène.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SUZANNE, DÉSESPÉRÉMENT

SUZANNE, DÉSESPÉRÉMENT

Mélanie Chappuis

roman

De la même auteure :

Après la vague, BSN Press, 2020

Exils, suivi deFemmes amoureuses, BSN Press, 2020

La Pythie, Slatkine, 2018

Ô vous, sœurs humaines, Slatkine & Cie, 2017

Un thé avec mes chères fantômes, Encre Fraîche, 2016

Dans la tête de…, tome 2, L’Âge d’Homme, 2015

L’Empreinte amoureuse, L’Âge d’Homme, 2015

Dans la tête de…, Luce Wilquin, 2013

Maculée conception, Luce Wilquin, 2013

Des baisers froids comme la lune, Campiche, 2010

Frida, Campiche, 2008

I

Thierry

Faut pas s’étonner après qu’elle disparaisse, Suzanne, avec un nom pareil. Sa propriétaire disait qu’elle en avait assez des prénoms comme Luna, Nala, Bella…

Elle a poussé le snobisme jusque-là. Donner un nom de dame à sa chienne. Il ne faudrait pas qu’on les confonde avec la plèbe, elle et sa Suzanne. Elles sont au-dessus, ne se mêlent à elle que pour mieux s’en extraire. Juste un peu, quand ça les arrange, pour que Suzanne se fasse des amis. Sa proprio se désolidarise vite. Elle ne traîne pas avec nous quand Suzanne joue. On est salissants. Elle l’a vue, sa chienne, avec sa bave et ses grosses pattes ? Elle téléphone. Pendant qu’on babysitte Suzanne. Je me demande si elle ne fait pas semblant, parfois. Elle nous colle sa chienne, et c’est nous qui lançons le bâton qu’elle ira chercher avec mon Toto, Lexo, White, ou le Rocky du Portugais. De temps en temps, elle éloigne le portable de sa bouche et félicite son Boxer. Bravo Suzie ! Elle crie. Au bout d’un moment, elle se sent bête, et elle participe. Elle jette la balle à Rocky, elle file une croquette à Toto, elle accepte un peu de boue sur ses pantalons ou son pull, quand Lexo lui saute dessus pour choper sa prise avant qu’elle n’ait eu le temps de la lancer. Ses croquettes, c’est grand luxe, comme elle, des saucisses de Vienne qu’elle a coupées en petits morceaux, par exemple. Les chiens lui bavent dessus de reconnaissance. Elle consent parfois à se salir, mais nous, finalement, on la préfère propre, c’est plus son élément. Alors on reprend le flambeau ; elle remet ses écouteurs, après nous avoir décoché son grand sourire. On la regarde s’éloigner de sa belle démarche, et, après un moment d’égarement, on se souvient qu’elle nous agace un peu. Elle n’est pas méchante. Elle est gâtée. Elle va avoir du mal à s’en remettre, si on ne retrouve pas Suzanne. Elle ne doit pas avoir eu beaucoup de coups durs dans sa vie, alors perdre sa Suzie… On imagine tous par ici ce que c’est la disparition d’un chien. Il n’y a que ceux qui en ont qui peuvent comprendre. Les parents, ils pourraient aussi, s’ils acceptaient que nos clebs, on les aime autant qu’ils aiment leurs rejetons.

Suzanne, elle l’appelle ma beauté, ma fille, mon amour. Je trouve ça chou, parce que j’ai des mots équivalents pour mon Toto. Un poil plus virils, quand même. Moins nombreux. Pourquoi elle l’a appelée Suzanne, si c’était pour lui trouver mille autres surnoms ? Elle m’a dit que c’était le prénom de sa grand-mère, Suzanne, mais elle n’a pas été chercher plus loin. Elle est de ma génération, pourtant. On n’a rien en commun, hormis la génération et les canins. C’est déjà beaucoup. Suzanne, c’est ce film des années 80, avec Madonna. Recherche Susan désespérément. Desperately Seeking Susan. On comprend l’idée. Je lui en avais parlé, l’air de rien, pour lui donner envie de la rebaptiser, sa chienne. Pour ne pas qu’elle disparaisse à cause de son prénom. Je ne lis pas beaucoup, des magazines de chiens et des BD, mais je sais qu’au commencement était le Verbe, c’est dans la Bible. Et donc si on prénomme un chien Suzanne, il y a plus de chances qu’il disparaisse, et qu’on le recherche désespérément.

Mon copain Rachid dit que je coupe les cheveux en quatre, que je complique. Pas du tout, c’est simple. Il y a des prénoms connotés. Si on appelle une chienne Marilyn, c’est qu’elle est la plus belle, mais qu’elle va mal finir. Si on choisit Alexandre, il faut que ce soit un lévrier, par exemple, un de ces chiens de bourges à la maigreur aristocratique, pour cause de consanguinité et de radinerie, qui enfilent des chaussons en hiver, et qui se la pètent en regardant les autres de haut. Suzanne, ce n’est pas juste une grand-mère, c’est un film autour d’une disparition. Bref, il ne faut pas que je fasse une fixette non plus, sinon je donne raison à Rachid. Et puis je crois que ça finissait bien ce film. Il faudrait que je le revoie. Ça me donnerait l’énergie de retrouver Suzanne. Ce serait bien que ce soit moi qui mette un terme heureux à l’histoire. La maîtresse de Suzie, éternellement reconnaissante, me collant une bise, me gratifiant d’un hug à l’américaine. Elle m’inviterait même à prendre l’apéro, on n’aurait pas grand-chose à se dire, mais on tiendrait une heure ou deux, à parler de l’aventure.

Alberto

Évidemment, quand on ne fait que de le bécoter un chien, il se barre. Elle fait partie de ces bobos qui croient que l’amour suffit. Va dresser un chien avec l’amour. C’est le pouvoir qu’il faut. C’est la crainte qu’on inspire qui fait avancer le monde. Demande à Jésus. Son « troupeau » n’en avait rien à faire de son amour. S’il l’a suivi, c’est à cause de ses miracles. Sans les miracles, Jésus, il n’est rien, un pauvre illuminé réduit à mendier un peu de pain sec. Mais grâce aux miracles, il devient prophète et on en est encore à parler de lui deux mille ans après. Ses miracles, c’est pas l’amour, c’est le pouvoir.

Elle n’a jamais été aux stages d’éducation canine. Elle n’a fait que les cinq petits cours réglementaires pour chiots, et après : salut la compagnie. Elle n’aimait pas se taper la honte devant ceux qui savent se faire obéir, j’imagine. Elle est toute douce comme ça, mais elle a sa fierté. Résultat, le chien la mène par le bout du nez. Et il fugue. À la recherche d’un vrai maître. Pas d’une nounou qui sent la guimauve. Un chien, il aime être dompté. N’en déplaise aux exacerbés du sentiment maternel. C’est comme les étrangers, il faut les mater. Leur montrer qu’ici, c’est nous qui décidons. Si ça leur plaît pas, ils vont ailleurs, ou ils retournent chez eux. Il y a la guerre ? Ben justement, qu’ils observent comment ça se passe, dans les pays en paix. Et qu’ils la ferment un moment. Ensuite, éventuellement, on boit un coup de blanc. Et va pas me refuser mon vin sous prétexte que tu ne bois pas d’alcool, ça va m’énerver. C’est à eux de s’adapter. Pas à nous. Moi, je me suis adapté. Je suis devenu plus vrai que nature. Vous croyez qu’une femme, elle peut aller visiter l’esplanade des mosquées en short et sandales, à Jérusalem ? Non, elle doit se couvrir de la tête aux pieds. Je le sais, j’y ai été, avec mon premier salaire d’ici. Alors qu’on ne vienne pas nous emmerder à nous qualifier de réacs parce qu’on demande aux étrangers de se plier à notre mode de vie. Chez nous, on sait se tenir. On ne va pas traiter une gonzesse de pute parce qu’elle est court vêtue. Pas moi, en tout cas. Ça va me faire plaisir. À regarder. Surtout que la mienne, elle n’a plus l’âge de mettre des minijupes. Alors quand j’en vois une passer dans la rue, ça me rend heureux. Sauf que désormais les filles sont sur la défensive. Des fois, j’ai l’impression qu’elles montrent leur corps juste pour pouvoir nous engueuler si on les reluque. Pour nous traiter d’obsédés et nous balancer des slogans post #MeToo. On a quand même le droit de regarder ! Faut croire que non. Maintenant les yeux doivent être rivés sur des écrans, plus sur les autres. Dans le bus, les seuls qui n’ont pas la tête dans leurs smartphones à la mords-moi le nœud, ce sont les aînés et les clodos. On en est là. Et je me dis, voilà mon vieux, tu l’es devenu, et asocial par-dessus le marché, parce que périmé. Heureusement, il y a Rocky. Lui, je peux le regarder dans les yeux, et le caresser sans qu’une féministe me traite de cochon. D’ailleurs elles aiment bien ça, les femmes, un homme qui caresse son chien, elles se disent qu’il a un bon fond, qu’il ferait un gentil compagnon. Mais dès que je le gronde parce qu’il ne marche pas au pied, Rocky, elles n’apprécient plus du tout, elles me jugent. Il y en a même une qui m’a traité de nazi l’autre jour. Rocky avait volé le croissant d’une petite fille, il fallait bien sévir, sinon il aurait recommencé. J’aurais bien aimé voir sa gueule à la bonne femme si c’était son croissant que Rocky avait mangé. Connasse, va. Tu l’as faite, toi, la Révolution des œillets ? Tu crois que je suis venu ici pour quoi ? Par amour des dictatures ?

Cynthia

Il y avait déjà ma fille qui était en classe avec la sienne, alors si en plus nos chiennes se lient… Heureusement, Nala ne se laisse pas séduire comme ça. Elle ignore Suzanne, et moi sa maîtresse. Elles pensent quoi, qu’on va tous fondre devant elles, la mère, la fille, la chienne ? Je me méfie de ceux qui veulent plaire à tout le monde. C’est de la prétention. Ou un manque de confiance. Les deux. On peut manquer de confiance en soi et se prendre pour le centre du monde. En tout cas, la mère, Lucienne, c’est ce qu’elle m’inspire. Je n’ai pas envie de la connaître. Je ne réponds pas à ses sourires, je regarde ailleurs lorsque je la croise en forêt. Pour la faire douter. Qu’elle se demande ce qu’elle a bien pu me faire pour que je l’ignore. Elle est toujours en attente d’un signe de reconnaissance de ma part. Elle va mal vieillir avec son besoin de plaire. D’ailleurs, ça a commencé. Avec la perte de sa Suzanne, ça va empirer. Ses poches sous les yeux, sa peau, tout ça. Elle l’aime, on ne peut pas le nier, je l’ai même entendue l’appeler ma fille une fois. Elle mélange tout, comme les fous. Les fous, c’est bête et gentil. Elle va souffrir encore, avant de digérer cette perte. De chagrin. De culpabilité. Elle doit connaître, la culpabilité. Avec ses airs de protestante. Elle n’est pas fataliste. Quand on se prend pour le centre du monde, on croit que tout vient de nous, le bien comme le mal. Elle est du genre à remuer un truc dans tous les sens, à s’en vouloir à vie, à maigrir à vue d’œil, avec des rides creusées dans le sel de ses larmes ; tiens, elle me rendrait presque poète, et des rides d’amertume aussi, encadrant ses lèvres. C’est de sa faute si Suzanne a disparu, elle ne la surveillait pas, elle était dans son grand jardin à penser à autre chose, un homme sûrement, avec son air délaissé, mélancolique. Emma Bovary, elle n’a pas réalisé que sa chienne s’était fait la malle. Il paraît qu’elle a creusé un trou, pour passer sous la barrière. Il faut un moment, quand même. Je me demande vraiment ce qu’elle foutait, Machine, pendant que Suzanne creusait. Nala, je peux laisser la porte grande ouverte, elle reste. Elle a fugué une ou deux fois, au début, mais les punitions qu’on se prend si on fait des bêtises, ça fidélise. Je lui ai vite enlevé l’envie de repartir. J’aime bien l’autorité. Il faut en passer par là. Avec les enfants aussi. Elle est pourrie gâtée, la sienne ; déjà petite, elle obtenait tout ce qu’elle voulait. Des profs notamment. Lucienne était aux petits soins avec eux, elle leur offrait des cadeaux coûteux à Noël. Il paraît qu’elle a donné une montre à Manuel, en or. C’est ma fille qui me l’a dit. Alors évidemment, sa pimbêche était la chouchoute des professeurs, tu penses.

Je me souviens que j’avais fait courir le bruit que les poux venaient de son Anouchka. Je m’étais fait des copines. Comme quoi, il ne suffisait pas d’être nanti pour échapper à la saleté, elles disaient. Un matin, je lui avais lancé devant tout le monde qu’il faudrait qu’elle vérifie les cheveux de sa fille. Les autres mères étaient fières de moi. Et elle, humiliée, mais prenant sur elle, oui, bien sûr, je lui ferai le traitement ce soir. D’ailleurs on pourrait toutes le faire, de façon préventive, avait-elle proposé, espérant rallier des voix. Pour être sûres de s’en débarrasser, avait-elle ajouté. J’ai traité ma fille deux fois déjà la semaine dernière, avait répondu Carmen, emboîtant le pas aux autres. Elles m’avaient choisie. Je m’en occupe dès son retour de l’école, avait promis Lucienne, vaincue, troquant docilement sa couronne contre un bonnet d’âne.

C’était la belle époque. Maintenant, nos enfants sont grands. Je dois me contenter de ne pas la saluer.

Marie

Je suis désolée pour sa Suzanne, je la cherche aussi, l’air de rien.

Je n’ai pas de chien. J’aime la forêt, juste. Je viens ici pour trouver l’inspiration. Pour les regarder, tous. J’ai cru un temps que les gens dans les forêts étaient forcément là pour commettre des horreurs ou cacher celles déjà entreprises. Je ne m’y aventurais que pour y courir dans l’espoir de digérer une soirée télé, et sa crise de boulimie attenante, ou une pendaison de crémaillère trop arrosée. Une fois sur place, bombe au poivre à la main, la peur d’être violée ou assassinée me donnait l’impulsion. Elle me soutenait le temps de la course à travers le danger, les arbres-pièges et les méchants cachés dans les fourrés. J’arrivais à ma voiture transpirante, survivante. Je venais de laisser derrière moi tout un parterre de cadavres servant d’humus à cette terre si vorace. Vite l’asphalte, dans ma voiture-bouclier, avant qu’un zombie ne regrette de m’avoir laissé la vie sauve.

Il y a toujours un moment où mon imagination exagère.

J’ai également cru à ces histoires d’enfer vert, à ces terres hostiles pleines de plantes vénéneuses et d’insectes mortels. J’entrais en forêt au péril de ma vie, et ce n’étaient plus les humains que j’avais à craindre, plus les zombies, mais la terrible faune, la cruelle flore. J’allais ressortir de là agonisante, piquée par un insecte plus petit que l’ongle de mon auriculaire, plus rapide qu’un battement de mes cils. Il m’aurait inoculé un virus atroce, sorte de SRAS incurable du moucheron de chêne pédonculé, inventais-je. Pédoncule je t’encule, j’entends souvent une voix dans ma tête, et je reprenais avec elle, pédoncule je t’encule, pour me donner du courage. Je regrettais aussitôt : le chêne s’apprêtait à m’envoyer son moucheron en représailles ! La nature est vengeresse. Pardon, pédoncule que j’adule, c’est ma voix intérieure qui se moque, pas moi. Lâche. Mais survivante. Le chêne m’avait pardonné. Restait les ifs ! Les ifs que je ne savais pas reconnaître davantage que les chênes, et qui pouvaient être partout, très mortels, rien qu’à s’endormir trop longtemps sous l’un d’eux on risquait notre vie, rien qu’à respirer à leur proximité on se mettait en danger, oui, vous pouvez vérifier, je suis une écrivaine de romans de science-fiction, et, dans science-fiction, il y a science. Je me documente toujours beaucoup avant d’inventer mes histoires. D’ailleurs, c’est pour cela que j’en ai assez d’écrire des romans d'anticipation, trop de recherches, trop de discussions avec des professeurs d’université qui ensuite sont déçus, car ils trouvent que j’ai simplifié à outrance, que quand même, vulgariser à ce point… Mais ta gueule, le prof, je suis un peu ta Greta Thunberg, ton relais pour les masses, ton porte-voix, j’amène le peuple à tes découvertes, alors que sans moi tu croupirais entre vous qui sentez la naphtaline dans des salles de conférences aux trois quarts vides. Ah, oui, par moments, je me prends pour quelqu’un d’important. C’est pour ça que je mets autant d’ardeur à braver les dangers de la forêt, pour que l’humanité, qui ne s’en relèverait pas, n’ait pas à subir ma perte. Ensuite très vite, je juge que je suis la plus nulle des créatures terrestres, et je m’imagine allongée sur un lit de feuilles en putréfaction, avec des cafards me sortant de la bouche, les yeux, le nez, le film d’horreur, quoi. Faut pas croire. Que je me prends tout le temps pour la reine d’Angleterre. Je balance, je tangue, je chavire, je me demande comment font ceux qui trouvent leur équilibre.

Ce temps est révolu.

Je n’en suis plus là. Par rapport à la forêt.

Je me paraphrase, et je passe à la ligne pour souligner le changement.

C’est arrivé il y a quelques mois, pendant cette période « survivante dans la forêt ». Un printemps clément, une course agile, des odeurs agréables à mes narines me firent baisser la garde. Modifier mon état d’esprit. J’oubliais que je me trouvais là pour fendre le danger. Je profitais en trottinant des rayons de soleil qui traversaient les arbres. Je m’attendrissais à la vue du vert si intense et clair des nouvelles feuilles d’un érable. Je ralentissais devant un vieux tronc recouvert de mousse et de champignons, cadavre vertical, intégré, utile à sa société. Je pensais aux biologistes et à leurs découvertes, pas sur les ifs, d’autres, plus émouvantes : que l’individu n’existe pas chez les végétaux aux structures décentralisées. Que lorsqu’un arbre vieillit, il devient une forêt, et qu’en mourant, il fait naître autour de sa souche une centaine de drageons. Ça me donnait envie d’être solidaire. Une équipe, non plus à moi seule, mais avec d’autres, mes frères humains, mes cousins les arbres (oui, parce que nous avons le même ADN, à quelques séquences près).

Envahie par une sérénité nouvelle, je me mis à marcher, pour mieux observer. Soudain un homme qui allait son chemin me sourit avant de vaquer à ses occupations de promeneur. Soudain une femme m’interpella, il y avait des bolets derrière le vieux chêne, elle m’en avait laissé quelques-uns. Soudain une mère insistant auprès de son enfant préadolescent pour le faire marcher, aérer ses poumons ; oui maman, avait-il répondu sur un ton un peu moqueur, las, et il lui avait pris la main, et elle avait soupiré de bonheur en poursuivant leur marche.

Il y a eu tout cela, et mon regard a changé. S’est inversé. D’ennemie à combattre, la forêt est devenue alliée. De danger, refuge. De source d’angoisse, souche de joie. C’est bon, on a compris. Aujourd’hui je viens y marcher et m’y perdre, plus au pas de course, au pas tout court. J’ai appris à les nommer, les arbres, non plus seulement le chêne pédonculé que je reconnais maintenant, mais les érables, les tilleuls, le séquoia que j’ai longtemps pris pour un pin, les hêtres, les platanes et les bouleaux. Ils sont le chêne ou le platane comme je suis Marie, ou comme il, celui qui promène son vieux mâle acariâtre, s’appelle Rachid. Son chien, c’est Lexo, teigne mais tendre quand on sait le prendre, il dit, Rachid, en m’aidant à l’apprivoiser. Ça se passe vers le platane qui pousse à fleur de fleuve, là où Rachid se poste tous les après-midis avec ses copains indépendants ou chômeurs. Là où je retrouvais aussi Suzanne, jusqu’il y a quelques jours, et sa propriétaire, dont j’ignore encore le nom. Ils commencent tous par s’appeler par le prénom de leur chien.