18,99 €

Mehr erfahren.

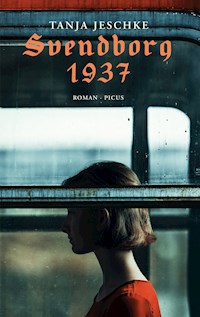

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erwachsenwerden in der Fremde: Eine jüdische Familie versucht sich im Dänemark des Jahres 1937 zurechtzufinden – besonders für die halbwüchsigen Töchter ist das eine Herausforderung. Ausgerechnet nach Svendborg auf der dänischen Insel Fünen flüchten die Dinkelspiels vor den Nazis. Ein verschlafenes Hafenstädtchen, in dem eine angeheiratete Tante ihnen Unterkunft gibt. Die ist freilich nicht so ganz glücklich über die Gäste, die sich ihrerseits im komplett veränderten Alltag zurechtfinden müssen. Die Schwestern Meret und Ricarda entdecken das Motorradfahren für sich und lernen eine ungewöhnliche Hausgemeinschaft kennen, deren Oberhaupt Bert Brecht sie jedoch nie treffen. Für beide Mädchen sind Brechts Frauen jedoch richtungsweisend, und als Ricarda beschließt, auf eigene Faust nach Deutschland zu ihrem Verlobten zurückzukehren, ändert sich nicht nur für Meret alles …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 285

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien

Umschlagabbildung: © Magdalena Russocka/Trevillion Images

ISBN: 978-3-7117-2128-0

eISBN: 978-3-7117-5476-9

Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at

Tanja Jeschke

Svendborg 1937

Roman

Picus Verlag Wien

Inhalt

Die Reise

Das Haus

Worte wie Bullaugen

Die Tante

Lazarus

Was Meret wissen will

Das Bild von Mitsch-Forch

Filme

Quallen

Die Mutter häkelt

Morten Hilgersen

Reise nach Kopenhagen

Im Nimb

Die Stradivari

Tivoli

Das Emigrantenheim

Verbotene Bücher

Das Motorrad

Honig und Quitten

Judenhäuser

Ausflug zu Brecht

Herbstgedicht der Meret Dinkelspiel

Grünspan

Die Berlau kommt im Lincoln

Auserwählt

Die Steffin

Skovsbostrand Nummer 8

Valdemarsgade 9A

Dem Tod ins Auge gesehen

Haus und Pulverfass

Sintflut

Gehen und Bleiben

Epilog

Über die Autorin

Sie wollten entrinnen den Schlachten

Dem ganzen Nachtmahr

Und eines Tages kommen

In ein Land, wo Frieden war.

Bertolt Brecht,

Kinderkreuzzug 1939

Die Aufgabe der Emigranten ist die schwerste,

aber auch die wertvollste, die es heute gibt.

Wie Samen und Keime der Freiheit wehen sie

über die Grenzen und bereichern die Kultur

der Länder, wo sie Obdach finden. Jedes Land

sollte mit offenen Armen die Emigranten

aufnehmen – und dazu dankbar sein!

Martin Andersen Nexø,

Brief vom 15.6.1939 an Otto Piehl

Die Reise

Meret Dinkelspiel trägt ein lachsfarbenes Sommerkleid mit winzigen weißen Standuhren darauf und einem Gürtel aus geflochtenem Leder. Das Kleid hat einen weißen Kragen und zwei große Taschen, in denen Meret ihre Hände vergräbt, während sie im Zugabteil am Fenster sitzt und der ständig entschwindenden Landschaft draußen nachschaut. Die Hügel und Felder sehen aus wie ein riesiges Tuch, das sich im Wind bauscht. Was mag sich unter so einem Tuch verbergen? Nichts verbirgt sich darunter, nichts, nur Erde. Deutsche Erde, die braun ist.

Meret ballt in ihren Taschen die Hände zu Fäusten.

In Dänemark steht ein Haus. Die alte Freundin der Großmutter wohnt darin. Die verwitwete Tante Gertrud. Sie ist dem Vater eingefallen, als er darüber grübelte, wohin sie im Sommer gehen könnten. Als ginge es nur um den Sommer, um Sommerferien. Die Sommerferien verbringen im Jahre 1937, das ist etwas ganz anderes als die Sommerferien verbringen im Jahre 1932.

1932 in Tirol. Jeden Morgen hatte ein frisch gebackenes Brot auf der Bank vor dem Haus gelegen. Manchmal eine Schale mit Himbeeren oder schwarzen Johannisbeeren. Die Bäuerin hatte sie gut versorgt. Eiskalt war nur der See gewesen. Und die Berge hatten alles mit einem stolzen Schweigen umgeben.

Aber schon 1933 war es dann anders, am Staffelsee in Murnau. Sie hatten dort eine schöne Ferienwohnung, Gabriele Münter, mit der der Vater befreundet war, hatte sie ihnen beschafft. Die Münter hatte sie in ihr Haus eingeladen, am ersten Tag gleich, hatte Grießknödel für sie gemacht, die sie mit gerösteten Sonnenblumenkernen und Brombeersauce auf grünen Tellern servierte, und ihnen ihre neuen Bilder gezeigt, die die Mutter besonders mochte. Aber dann hatte die Münter mit den Eltern nur von Hitler gesprochen, und die dreizehnjährige Meret war mit dem wenige Monate alten Brüderchen Friedrich auf dem Arm auf die Wiese vor dem Haus gegangen und hatte das Gesicht des Kleinen betrachtet und ihn über die Maßen lieb gehabt. Der Vater hatte am nächsten Tag die Zeitung sogar mit aufs Boot genommen, hatte dann vor lauter Zeitunglesen die Segel nicht gesetzt, weiß und schlaff hingen sie herab, bis Ricarda, die damals fünfzehn war, mit ihren starken, braun gebrannten Armen sich die Aufgabe vornahm. Ehe der Vater umblättern konnte, trotzten die Segel schon der steifen Brise. Und los ging es.

Auch in den Sommern 1934 und 1935 sind sie in Murnau gewesen, sind auf den See hinausgefahren, sogar noch 1936, da hat die Mutter den dreijährigen Friedrich an den Hosenträgern festgehalten, er hing ihr zu weit über die Reling, aber sie lachte dabei. Und wäre er ins Wasser gefallen, hätte sie sich mit Schwung über die Reling gestürzt, ihm nach, und hätte ihn gerettet, und Friedrich wäre nass wie ein Hündchen von ihr aufs Deck geschubst worden.

Diese Jahre sind lang vorbei, als wären es nicht ein oder zwei, sondern zehn Jahre. Meret fühlt sich viel älter inzwischen, viel älter als die schlanken siebzehn, die sie alt ist. Ricarda ist neunzehn. Aber auch sie kommt Meret älter vor. Meret sieht zur Schwester hinüber. Sie trägt ihr Haar kurz, seitdem sie mit Kurt-Anselm befreundet ist, dem Geiger aus ihrem früheren Orchester. Er ist inzwischen Student an der Musikhochschule München. Ricardas Cello liegt oben im Gepäcknetz. Immer wieder steht Meret auf und schaut nach, ob es nicht verrutscht ist. Es darf nicht herunterfallen. Ricarda ist sowieso nicht einverstanden damit, nach Dänemark zu reisen. Und Meret? Ist sie einverstanden? Na, gegen ein Spiel, ein Sommerferien-Spiel hat sie nichts einzuwenden. Meret spielt nicht Cello, sie spielt Ferien. Mit siebzehn geht alles, denkt sie.

Flensburg, Hauptbahnhof. Die Sonne geht eben unter. Sie schickt schräge, blendende Strahlen ins Abteil. Jetzt ist es noch wärmer als vorher. Und der Mann, der mit ihnen im Abteil sitzt, möchte das Fenster nicht geöffnet haben. Draußen bellen mehrere Hunde. Ein blutjunger Uniformierter erscheint an der Tür, schiebt sie auf, Ausweiskontrolle!, ruft er und betrachtet die Familie Dinkelspiel mit seinem bubenhaft zögernden Blick. Die Mutter lächelt ihn an. Sie hat sich vorhin noch die Lippen kirschrot angemalt. Friedrich beobachtet den Mann, und der bleibt einen zu langen Augenblick an seinem Gesicht hängen. Friedrich hat schräg gestellte Augen, er lächelt freundlich und mit geöffnetem Mund, aus dem seine Zunge speichelnass heraushängt. Der Vater hält seine Hände auf dem Schoß gefaltet und guckt blinzelnd geradeaus. Hinter dem Futter im Kofferdeckel hat er das Bild von Mitsch-Forch verstaut. Das einzige, das er noch nicht verkauft oder versteckt hat auf den Dachböden seiner Freunde. Er ist Kunsthändler. An diesem Bild klebt jetzt sein Beruf. Es passte gerade so in den Deckel des großen Koffers. Zwei Schichten Butterbrotpapier hat die Mutter absurderweise darüber befestigt. Das ist unsere Lebensversicherung, hat der Vater gesagt.

Jetzt entdeckt Meret, dass der Uniformierte eine Hasenscharte hat. Sie starrt darauf, auf seinen groben Fehler, während der Vater ihm die Papiere gibt, die er fordert. Nur Ricarda lässt sich nichts anmerken, nichts von der Spannung, die immer dann entsteht, wenn es vermutlich darum geht, dass sie eine jüdische Familie sind, wo doch jetzt das genaue Gegenteil verlangt ist. Ricarda macht einfach etwas anderes. Sie schaut aus dem Fenster und fängt an zu summen. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Sie summt extra falsch, laut und gekonnt arglos.

Als der Zug wieder anfährt, sind die Backsteinhäuser ringsum in Licht getaucht und es sieht aus, als blühten Rosen überall.

Der Zug rollt in die sommerliche Dämmerung der Juninacht. Eine Müdigkeit hat sich im überhitzten Abteil ausgebreitet. Vater, Mutter, Friedrich, Ricarda und Meret hängen verschwitzt in ihren Sitzen, der fremde Herr in der Ecke hat sein Buch zur Seite gelegt und die Augen geschlossen. Die Nachtfahrt hat begonnen. Dänemark rückt näher, je näher, desto unwahrscheinlicher. Meret weiß genau: Es ist kein Spiel. Es ist etwas anderes. Aber sie weiß nicht was, und das weiß keiner, und sie schließt die Augen und schläft ein.

Mitten in der Nacht umsteigen, dann lange warten im Wartesaal eines kleinen dänischen Bahnhofs, es riecht nach kaltem Zigarettenqualm. Ricarda liegt halb über ihrem Cellokasten auf der Holzbank und schläft. Meret geht auf die Suche nach einem Wasserhahn, sie hat Durst, der Vorrat an Wasser ist erschöpft, sie ist selbst erschöpft, sie verlässt ihre Familie und läuft in der dunklen dänischen Sommernacht auf dem Bahnsteig herum, es ist immer noch warm. Der Mond steht am schwarzen Himmel, stumm und mitwisserisch. Meret schickt einen kleinen Blick zu ihm hinauf. Der Mond kommt ihr unendlich vertraut vor. Einen Wasserhahn findet sie nicht.

Als sie zurück in den Wartesaal kommt, ist der Vater ärgerlich auf Friedrich, der heult und Hunger hat. Die Mutter hält ihn am Arm fest, damit er sich nicht losreißt. Ricarda hebt ihren Kopf vom Cello und zischt: Sei still, Friedrich, es gibt nichts mehr. Dabei stimmt das gar nicht: Die Mutter teilt saure Bonbons aus. Genau das Richtige mitten in der Nacht, denkt Meret, während sie im Mund Saft produziert. Sie findet diese Reise in diesem Moment gar nicht so schlecht.

Der Zug kommt.

Um wer weiß wie viel Uhr erreichen sie Odense.

Hans Christian Andersen!, flüstert die Mutter.

Die anderen reagieren nicht.

Hat hier gelebt! Sie sagt es wie eine Beschwörung von etwas und presst das Gesicht an die schwarze Fensterscheibe.

Und noch immer nicht am Ziel.

Aber endlich ruft der Schaffner Svendborg! durch die Nacht, mit heiserer, gleichgültiger Stimme. Svendborg. Meret nimmt es zur Kenntnis wie eine mittelmäßige Schulnote. Sie will es plötzlich nicht glauben, dass sie am Ziel sind. Was für ein Ziel soll das sein?

Sie steigen aus, stehen da mit ihrem Gepäck.

Die Mutter fängt an zu weinen, ganz still.

Meret hat es ja gewusst: Sommerferien werden das nicht.

Ricarda öffnet ihren Koffer und zerrt ihre blaue Wolljacke hervor. Meret macht es ihr mechanisch nach, findet ihre Jacke aber nicht. Sie nimmt einfach das nächstbeste Kleidungsstück, ein Pyjamaoberteil, zieht es über, es ist frisch hier. Ein Wind weht.

Seewind, sagt die Mutter.

Morgenwind, sagt Ricarda und hält ihr Gesicht in die Böen, und Meret findet, das klingt wie eine verheißungsvolle Korrektur.

Das Haus

Es ist ein altes Haus aus hellgelb angestrichenem Holz, es steht im Niels Juels Vej. Ein Bogen von duftenden rosa Rosen über der Eingangstür, summend von Bienen. Die Tür muss immer sofort geschlossen werden, sagt die Tante, damit die Bienen nicht ins Haus einfallen. Sie führt die Dinkelspiels am ersten Tag durch das ganze Haus. Die große Diele. Ein weißes Schuhregal. Das ist mein ordentliches Schuhregal, sagt die Tante, ihr stellt eure Schuhe in eure Zimmer und zieht sie erst draußen vor der Haustür an.

Aber da stechen mich dann die Bienen, sagt Meret.

Nein, nicht wenn ihr betet, sagt die Tante.

Neben dem ordentlichen Schuhregal ein Hutständer für die Hüte der Tante. Und für den einzigen Hut des Vaters, der schon als Kind hier zu Besuch war und vieles wiedererkennt. An der Wand ein ovaler Spiegel, er ist so winzig, dass man darin nur entweder seine Nase oder seinen Mund oder seine Augen sehen kann, mehr nicht. Vermutlich ist er nur für das Gesicht der Tante gedacht, für die Hälfte vom Gesicht der Tante. Für die Dinkelspiel-Gesichter reicht er jedenfalls nicht.

Das ist mein Spiegelchen, sagt die Tante, ich brauche es, damit ich meine Zähne überprüfen kann, bevor ich das Haus verlasse. Man soll sich nicht selbst anschauen, sondern den Herrn.

Im Badezimmer gibt es keinen Spiegel.

Aber ich überprüfe meine Zähne immer beim Zähneputzen vor dem Spiegel, sagt Ricarda.

Zum Zähneputzen reichen Salz und Wasser, sagt die Tante. Dabei hebt sie eine kleine Porzellanschale hoch, die neben dem Waschbecken auf einer Kommode steht.

Mein Salzschüsselchen, sagt sie. Ihr könnt mein Salz verwenden, aber wer das letzte Salz gebraucht hat, muss nachfüllen.

Es hört sich so an, als hätte die Tante sich viele Regeln überlegt für die Zeit mit den Dinkelspiels. Sie weiß sie alle auswendig und sagt sie auf je nach Bedarf. Und anscheinend hat sie oft Bedarf.

Die Dinkelspiels schlucken stumm, was die Tante sagt. Sie gehen ihr in die Küche, ins Musikzimmer und ins Wohnzimmer hinterher, das drei große Fenster in den Garten hinaus hat, kostbare Möbel, ein langes schmales Sofa, Fotos an der Wand, wahrscheinlich die Familie der Tante, und die Dinkelspiels gehören nicht dazu, sie sind Fremde für die Tante, auch wenn es diese deutsche Freundin gab, die aber schon längst tot ist, die Großmutter.

Ich bin ja auch Deutsche, sagt die Tante am Schluss der Hausführung, als sie jeden Winkel kennengelernt haben und jede Regel, auch die von der Vorratskammer, in der sich die Eier, der Zucker, der Honig und alle anderen Lebensmittel befinden außer den Kartoffeln, die natürlich im Kartoffelkeller lagern, den die Dinkelspiels auch stumm betrachten durften. Die Regel der Vorratskammer lautet: Finger weg. Es wird dreimal am Tag etwas zu essen geben, und das wird von der Tante zubereitet, also wird kein Bedarf sein, die Vorratskammer zu betreten. Der Herr sorgt gut für alle Menschen, sagt die Tante und dreht den Schlüssel um.

Aber Jüdin bin ich nicht mehr, sagt sie, ich habe mich protestantisch taufen lassen, noch in Köln damals, für meine Verheiratung mit meinem seligen Knud, war seit zehn Jahren nicht mehr in Köln und jetzt, wo ihr den bösen Mann der Ungerechtigkeit an die Macht gelassen habt, werde ich auch nicht mehr hinreisen. Ade schöner Dom!

Meret ist empört. Wer hat denn den Kerl an die Macht gelassen? Doch nicht sie, die Familie Dinkelspiel! Aber sie sagt nichts.

Er ist der Satan, flüstert die Tante, ich weiß es, der Satan! Er bringt Unheil über die Welt!

Die Dinkelspiels stehen still da, Ricarda gähnt laut.

Da öffnet der Vater endlich den Mund.

Du hast vollkommen recht, sagt er. Und deshalb sind wir ja auch hier.

Die Tante schaut ihn aus zusammengekniffenen Äuglein an und scheint etwas Bestimmtes zu überlegen. Dann nickt sie und sagt: Ich bin kein Engel, damit ihr das nur gleich wisst, ein Engel bin ich nicht, ich kann euch nicht erlösen, nur wohnen könnt ihr hier.

Das ist ja auch alles, was wir wollen, sagt die Mutter und legt ihr plötzlich den Arm um die Schultern. Danke, fügt sie noch hinzu, etwas gequetscht kommt es heraus, aber immerhin.

Die Tante macht noch immer ein mürrisches Gesicht.

Um eins gibt es Mittagessen. Gulasch.

Damit dreht sie sich um und verlässt mit lauten festen Schritten das Zimmer.

Hier wohnen ist nicht alles, was ich will, sagt Ricarda leise und mit bitterbösem Augenaufschlag. Ganz bestimmt nicht. Ich will etwas ganz anderes.

Ihre Worte fallen auf den weißen Teppich aus Schafwolle, auf dem sie immer noch alle fünf stehen und sich nicht regen. Als wüssten sie nicht den nächsten Schritt zu tun.

Worte wie Bullaugen

Jeden Vormittag übt Ricarda Cello. In der Zeit muss Meret ihr gemeinsames Zimmer verlassen. Ricarda übt eisern drei Stunden. Zuerst Etüden, dann Brahms. Immerzu seine zweite Symphonie. Wunderschön. Aber dann fängt sie an zu sägen. Das ist keine Musik mehr. Als würde sie Holz sägen, laut, hart, ohne jedes Gefühl kratzt sie auf ihrem Instrument herum, hin, her, kreuz, quer, verbissene Tonleitern, lang gezogenen Katzenjammer, wilde, bodenlose Geräusche.

Meret findet es grauenhaft. Aber die Eltern lassen Ricarda. Sie sagen: Sie muss sich austoben. Sonst geht es gar nicht mit ihr hier.

Die Tante, die in der Küche die ganze Zeit mit den Vorbereitungen der Mahlzeiten beschäftigt ist und sich nicht helfen lassen möchte, runzelt die Stirn zu dem Gekratze und Gekreische. Was macht sie da? Ricarda muss doch üben, sagt sie vorwurfsvoll, richtig üben, sehr gut werden muss sie, die Beste von allen, das wart ihr doch immer, ihr Juden.

Die Erleichterung des Vaters über den gelungenen Ortswechsel scheint riesig. Schon morgens beim Frühstück erzählt er ohne Sinn und Verstand einen Hitler-Witz nach dem anderen. Ein Zuviel an Hoffnung ist das.

Trifft ein Psychiater einen anderen Psychiater. Sagt der eine: Heil Hitler!, sagt der andere: Heil du ihn doch! Dabei lauscht der Vater seinen eigenen Worten nach und steckt sich schmunzelnd und nickend die Serviette in den Hemdkragen, während die anderen ein klein bisschen lachen.

Später setzt er sich in den Garten, ganz nach hinten beim Holunderbusch auf die weiße Bank, und liest Zeitung. Er holt sich diese jeden Morgen um zehn Uhr von Herrn Vegesack, einem Deutschen aus der Nachbarschaft, der schon lange hier lebt, kein Emigrant, einer, der hier ein Schuhgeschäft hat, etwas Richtiges. Herr Vegesack ist gleich am zweiten Tag an der Tür erschienen, die Bienen wild im Rosenbogen summend, während er sich dem Vater vorstellte, ein alter Freund Knuds, wie dieser ein Quäker, bereit, seine deutsche Zeitung mit ihm zu teilen, kein Nazi-Blatt, natürlich nicht, sondern die Frankfurter Zeitung. Der Vater nickte zustimmend und wollte wissen, woher der Mann kam. Herr Vegesack sagte, er wohne in der Valdemarsgade. Aber nein, sagte der Vater, woher aus Deutschland. Ach so, aus Deutschland, sagte Herr Vegesack, aus Wuppertal, seine Frau sei Dänin, deshalb habe es ihn hierher verschlagen, schon 1914 vor dem Großen Krieg, er sei ein Glückspilz, schon immer einer gewesen, ein von Unglück und Krieg verschonter Mensch. Und nun bin ich auch ein Glückspilz, sagte der Vater, und kann jeden Tag die Frankfurter Zeitung lesen. Ganz richtig, sagte Herr Vegesack und nickte zufrieden. Keine einzige Biene stach, ganz ohne Beten.

Nach dem Mittagessen gehen die Eltern zu den Behörden in die Stadt. Meret muss dann auf Friedrich aufpassen. Sie spielt ein bisschen lustlos mit ihm im Garten. Eigentlich weiß sie mit der Zeit nichts anzufangen. Sie hat in Stuttgart eine große Bücherkiste vorausschicken lassen, mit all den Klassikern, die sie jetzt endlich lesen will: Goethe, Schiller, Kleist, die Droste, Mörike, die Manns, Klopstock, Heine, Rilke, auch Dostojewski und Tolstoi, Turgenjew und Puschkin, die halbe Bibliothek der Eltern hat sie in die Kiste gepackt. Ich werde viel Zeit dafür haben, hat sie zu Lisa Stubenrauch gesagt, ihrer besten Freundin, der sie hat versprechen müssen, ein Tagebuch zu führen über ihre Lektüre-Eindrücke. Dann können wir darüber reden, wenn du wiederkommst, hat Lisa Stubenrauch gemeint und Meret zum Abschied ein dickes Schreibheft mit blauem Leineneinband in die Hand gedrückt. Die Kiste steht oben in ihrem Zimmer, sie könnte gleich anfangen. Aber sich einen Platz suchen und hinsetzen und ein Buch aufschlagen, das geht noch nicht. Es sind ja auch keine Ferien. Sie hat das Gefühl, es ist gar nicht ihre eigene Zeit. Ist es nicht Ricarda, die alles bestimmt? Die Stimmung, die Tätigkeiten, die ganze Zukunft bestimmt Ricarda mit ihrem Cello, um das sich alles dreht. Solange sie ihr Cello spielt, ist alles noch fast wie immer und alles kann noch werden.

Manchmal setzt sich Meret mit Friedrich auf die Bank und liest ihm aus der Zeitung vor, die der Vater dort immer liegen lässt. Friedrich lauscht mit ernstem, stillem Gesicht und weit geöffnetem Mund, als würde er alles verstehen. Aber Meret lässt die gedruckten schwarzen Zeilen nicht in ihren Kopf vordringen. Sie prallen gegen die Mauer, die dort entstanden ist.

Der Mauerbau hat vor langer Zeit schon begonnen. Fertig war sie dann im April, als der Vater sagte: Wir müssen hier weg. Ein ungewöhnlich höflicher Nazi ist in seiner Galerie in der Kronprinzenstraße aufgetaucht, Wolfgang Willrich. Ich nehm mir dann mal, was ich brauche, hat er gesagt und sich die Bilder angeschaut, die Gemälde und Zeichnungen und die Aquarelle, hat sie genau betrachtet, dann die besten beschlagnahmt mit den Worten: Entartet, Herr Dinkelspiel, die haben keinen Wert mehr. Aber was geschieht mit ihnen?, hat der Vater entsetzt gefragt, obwohl er es genau wusste. Woraufhin der Mann mit völlig unverständlichem Frohsinn, der ihm über der Nase lag wie ein Wundverband, von der Ausstellung berichtet hat. Ab Juli in München, Herr Dinkelspiel, da stellen wir die Entarteten aus, in den Hofgartenarkaden werden sie hängen, und unser deutsches Volk wird erkennen, was heute nicht mehr passt. Dann hat Wolfgang Willrich den Vater aufgefordert, ihm bei der Verladung der Bilder zu helfen, der Lieferwagen draußen, der Vater, der seine Schätze hintragen muss, in der Eile nicht sorgsam genug verpackt, nur mit einfachem grauem Papier. Willrich, der seine Absätze zusammengeknallt und die Hand zum Hitlergruß gestreckt hat und abgefahren ist, der Vater, zurückgeblieben mit herabhängenden Schultern, die sich seither nicht mehr aufrichten lassen.

Wir müssen hier weg, so heißen die letzten Mauersteine in Merets Kopf. Vor der Mauer aber ist noch ein bisschen Platz, ein siebzehn Jahre junger Platz, darauf scheint die Sonne in den ersten Tagen warm vom hellblauen dänischen Himmel, an dem dicke Möwen flattern und kreischen. Es ist Sommer, denn hohe blutrote Malven stehen am Zaun, dessen weiße Farbe abblättert.

Meret kommt plötzlich auf den Gedanken, diesen Zaun anzustreichen. Sie erinnert sich dabei an Tom Sawyer, der sich daraus einen großen Spaß gemacht hat, als er den Zaun seiner Tante Polly streichen musste. Er hat seine Strafarbeit einfach umgewandelt in einen Gewinn.

Kann ich das nicht auch?, fragt sich Meret grüblerisch. Das hier umwandeln in einen Gewinn?

Sie geht zur Tante und erzählt ihr von der Idee, die schaut sie lange zögernd an und antwortet schließlich: Das lohnt nicht mehr.

Meret ist daraufhin so enttäuscht, dass ihr die Tränen kommen. Weil die Tante ihr Angebot abgelehnt hat? Weil sie so gern den Zaun mit frischer Farbe versehen hätte? Weil die Tante nicht Tante Polly ist und sie nicht Tom Sawyer? Oder weil es sich nicht mehr lohnt? Was lohnt sich nicht mehr, was?

Dann, denkt sie, lohnt sich doch auch Ricardas Cello-Üben nicht mehr.

Sie rennt hinauf in ihr Zimmer. Da am Fenster sitzt Ricarda am Cello in ihrem blauen Kleid mit den roten Tupfen, das Haar hochgesteckt, das Gesicht erhitzt, die Brille schief auf der Nase.

Hör auf!, schreit Meret die Schwester an. Das hält ja kein Mensch aus!

Ricarda lässt den Bogen erstaunt sinken. Dann legt sie ihn auf die Fensterbank neben sich, steht auf und nimmt Meret in den Arm.

Ja, sagt sie ganz ruhig, und deshalb werde ich auch nicht lange hierbleiben.

Meret erschrickt. Was willst du machen?, fragt sie und schüttelt die Schwester ab.

Gehen, gibt Ricarda patzig zur Antwort.

Aber wohin?, fragt Meret und spürt die Angst heraufkriechen.

Zu Kurt-Anselm, sagt Ricarda.

Das kannst du nicht, stößt Meret hervor und weiß es in diesem Augenblick zum ersten Mal selber ganz klar: Es ist unmöglich, zurückzukehren, der Satan ist an der Macht.

Ricarda, du kannst nicht mehr zurück. Meret weiß es nicht nur, sie ist auch so alt wie dieses Wissen, nämlich älter als Ricarda, älter als alle Menschen auf der Welt und allein.

Doch, sagt Ricarda, das kann ich.

Sie werden dich –, sagt Meret. Du weißt doch, warum wir hier sind. Weil es keine Chance mehr für uns in Deutschland gibt.

Ach, aber hier in diesem dänischen Nest soll es die geben?! Ricarda schnaubt zynisch durch die Nase.

Du musst hierbleiben, sagt Meret.

Ricarda schüttelt den Kopf.

Doch. Du musst versuchen zu bleiben, sagt Meret und merkt, wie sie anfängt zu betteln. Wenn sie diesen Punkt erreicht hat, ist es schon immer umsonst gewesen, worum es auch ging. Die bettelnde Meret und die erhabene, sich stets verweigernde große Schwester. Das alte Spiel. Meret muss ganz kurz lächeln. Und beendet es dann auf der Stelle. Und für einen winzigen Augenblick fühlt sie keine Bedrängnis, nur Freiheit.

Ich hatte vor, gar nicht erst in den Zug zu steigen, nicht einmal zum Bahnhof habe ich kommen wollen, sagt Ricarda. Aber vielleicht hätte ich euch dann nie mehr wiedergesehen.

Ja, nickt Meret und ist schon fast erleichtert, weil Ricarda so einsichtig ist.

Aber jetzt weiß ich, sagt Ricarda, dass es keine Lösung ist, hierzubleiben. Gar keine.

Die beiden Schwestern schauen einander an und blicken dann zu Boden. Meret denkt angestrengt nach, aber sie weiß nicht, über was eigentlich, und jeder Gedanke scheint vergeblich.

Kurt-Anselm und ich, sagt Ricarda, wir gehen nach Palästina. Immer noch zu Boden schauend, lächelt sie plötzlich. Als wäre sie sich ganz sicher, nein, als wäre sie schon dort.

Man braucht kein Visum für Palästina. Man kann über Italien per Schiff hinkommen. Das Schiff legt immer mittwochs um ein Uhr mittags in Triest ab. Und montags kommt man um sechs Uhr morgens schon in Jaffa an. Es kostet in der dritten Klasse nur hundertzweiundzwanzig Reichsmark vierzig! Ricarda flüstert diese Sätze. Meret, du sagst den Eltern nichts davon, hörst du?

Mechanisch nickt Meret. Montags, Triest, Jaffa. Die Worte klingen wie Bullaugen. Sie machen dieses kleine dänische Zimmer zu einem Schiff. Ein Rotes Meer tut sich auf. Ein Geheimgang, entdeckt hinter dem verschlissenen Wandbehang der Gegenwart.

Kurt-Anselm, flüstert Ricarda, weiß von einem jüdischen Hilfskomitee in Berlin, er wird versuchen, Schiffskarten zu bekommen. Er hat Geld gespart. Er fährt bald nach Berlin. Er wird zum Judentum konvertieren, heimlich. Er wird Jude, Meret. Wir gehen nach Palästina.

Die Tante

Die Tante genießt die Bedeutung, die sie in ihrer Nachbarschaft durch die jüdische Einquartierung bekommt. Sie wird gefragt, was das für Leute sind, und sie kann sagen: Es sind Juden. Und dann die tiefen, faszinierten Blicke der Nachbarn, die tun ihr gut. Ihr Haus wird ein Lebkuchenhaus. Die Nachbarn schauen beim Vorbeigehen oder beim Extra-Vorbeigehen herüber, als hätten sie auch gern so eines.

Und dann ist da Musik zu hören, Cellomusik dringt nach draußen. Das hört die ganze Nachbarschaft, denkt die Tante zufrieden. So klingt es, wenn eine Jüdin spielt. Es klingt schön, weil es verfolgt klingt. Die schöne Musik und das Gekratze, beides schaurig. Beides ein Zeugnis. Die Tante fühlt sich gut benotet.

Sie hat, als sie im März den Brief vom Vater bekommen hat, nicht lange gezögert und ihm geschrieben, dass sie bereit sei, den Sohn ihrer einstmals besten Freundin aus Köln mitsamt seiner Familie in ihr Haus aufzunehmen. Sie hat nicht lange gezögert, obgleich sie eine Eigenbrötlerin ist, die nach dem Tod ihres dänischen Mannes Knud Sørensen vor schon zwanzig Jahren ganz und gar nicht in Trauer versank, sondern sich beinahe zufrieden in seiner Religion einrichtete wie in einem Museum für Geheimnisse, Rituale, Regeln und Zaubermittel. Denn nichts anderes sind für sie die Gebete, die sie morgens und abends spricht. Sie hat nie verstanden, was Knud meinte, wenn er von seinem Herrn sprach. Dass es ein tatsächlich lebender Gott war, den er verehrte, blieb ihr eine Frage, die sie nicht stellte. Knud war kein Antwortgeber. Er war ein schweigsamer Kontorist, ein stiller Quäker und Royalist. Das dänische Königshaus war ihm neben seinem Gott die einzig anzuerkennende Autorität. Und die Tante hat all das mit ihrer Verheiratung selbstverständlich übernommen, etwas anderes wäre ihr gar nicht eingefallen. Sie hat ihre jüdische Herkunft abgelegt wie ein Kleidungsstück. Sie hat das Kleidungsstück einfach aussortiert. Die jüdische Religion ist für sie jedoch kein alter Hut, kein zerschlissener Mantel, die Tante sieht in ihr eher so etwas wie ein Dirndl, das man vielleicht in den Bergen trägt, nicht aber am Meer.

Dass sie nicht gezögert hat, die Familie Dinkelspiel bei sich wohnen zu lassen, hat zu tun mit ihren Finanzen und mit ihrem Gewissen.

Mit ihren Finanzen steht es nicht allzu gut. Denn Knud war nicht nur kein Antwortgeber, sondern auch kein Vorsorger. Er ging davon aus, dass sein Herr bald kommen würde und es sich nicht lohnte, Geld zu sparen oder anzulegen oder dergleichen. Verschwenderisch ging er natürlich nicht damit um, er hätte auch gar nicht gewusst, wofür er Geld verschwenden sollte, abgesehen davon hatte er gar nicht so viel davon, es reichte gerade für das winzige, gottgefällige Leben, das er mit seiner deutschen Frau führte. Die Tante hat, als sie dem Sohn ihrer früheren Freundin die Tür ihres gelben Hauses öffnete, gewusst, dass dieser Sohn sie bezahlen würde für ihre christliche Herberge, dass er sich nicht lumpen lassen würde, genauso hat er es in seinem Brief an sie geschrieben. Du sollst wissen, dass ich für unseren Unterschlupf, für den wir dir immer dankbar sein werden, selbstverständlich bares Geld zahlen werde, und ich werde mich nicht lumpen lassen, dessen sei gewiss. Der Tante gefiel dieser Satz in dem Brief. Er klingt würdig und ein bisschen galant, dachte sie. Und sie wusste gleich, dass sie nicht zögern würde, und antwortete sofort. Anders als Knud bin ich nämlich eine Antwortgeberin, hat sie beim Schreiben gedacht. Was sie noch beim Schreiben gedacht hat, ist: Ich lasse mir meine christliche Tat zwar bezahlen, aber das ist keine Sünde. Der Freimut ihrer Antwort ist ihr direkt aus dem soeben aufgeweckten und reuigen Gewissen zugeflossen. Dieses Gewissen hat nämlich angesichts der Bitte des Juden aufgejubelt wie eine Schwalbe, wenn auch sehr viel stiller und geheimer, weil es sich endlich wieder erheben durfte aus dem Staub. Als die Tante damals bei der Verheiratung mit Knud Sørensen ihr Jüdisch aussortiert hat, ist ihr das Ausmaß dieser Tat ja nicht im Geringsten klar gewesen. Dass ein solches Erbteil sich nicht auf einer Kleiderstange hinaushängen lässt aus dem Leben, kam ihr nie in den Sinn. Zwar wurden ihr seitens des Gewissens bald unweigerlich gequälte Signale zugesandt, Migräne, Ekzeme, eine Stauballergie, aber da hatte die neue Religion die Tante bereits erfolgreich abgeworben und mit genügend hausbackenen Regeln versehen, sodass sie es gut überhören konnte und sich lieber aussichtslos von Ärzten behandeln ließ als ihre protestantische Strickweste auszuziehen. Seit Knuds Tod ist die Frage immer wieder herangesurrt gekommen, konsequent und irritierend wie eine Mücke am frühen Morgen, die Frage: Gertrud, hast du deinen jüdischen Gott verraten? Und als dann die Familie Dinkelspiel sich angekündigt hat, ist die Tante darüber gefallen wie über einen übersehenen Stuhl, und sie hat sich sehr schnell darauf gesetzt und von hier aus ihre türöffnende Antwort gegeben: Kommt nur her. Ihr Gewissen hat das gesagt, das Gewissen der noch jungen, unverheirateten, deutschen Kölnerin, das immer noch jüdisch ist und bleibt. Es hat nie geheiratet. Es hat diese Schummelei mit dem Protestantischen nie mitgemacht. Jubelnd wie eine Schwalbe hat es die Chance gesehen, endlich etwas wiedergutzumachen, etwas Großes, Heiliges wieder an Ort und Stelle zu rücken, etwas, das mit der neuen dänischen Religiosität zwar nicht in den Staub gezogen, aber doch vergessen worden ist. Und Vergessen ist so etwas wie Staub.

Die Finanzen und das Gewissen, beide arbeiten bei der Tante also feinmaschig zusammen und sich gegenseitig in die Hände. Beiden dürfte es nicht schlecht gehen, seit dem Einzug der Familie Dinkelspiel. Die Laune der Tante jedoch hat damit nicht im Geringsten zu tun. Die ist nicht gehoben, um es vorsichtig auszudrücken, und anders als vorsichtig darf sich nicht ausgedrückt werden im gelben Haus der Tante, das von gebetshörigen Bienen umschwärmt wird. Eine Laune, die jahrzehntelang verwitwet ist, hat einen Riss. Sie hält sich nicht an Regeln, sie nicht. Sie schert sich nicht um Heiterkeit. Die Mundwinkel der Tante hängen herab. Ihre von der Stauballergie geröteten Augen blinzeln wild, wenn Friedrich kreischt, für den ihr Gewissen den Roller besorgt hat. Ihr Gewissen lässt Ricarda Cello üben und kratzen und beklagt sich nicht, ihr Gewissen will, dass die jüdischen Cellisten die besten bleiben, aber ihre Laune meutert. Ihre Laune hat genug vom Wiedergutmachen. So ist die Tante. Mit dieser Tante muss die Familie Dinkelspiel zusammenwohnen. Von ihr bekommen sie alle ihr Essen ausgeschöpft. Sie kocht es nicht nur, sie schöpft es ja auch aus. Die Familie Dinkelspiel sitzt dann da wie eine kleine geprügelte Schar, und nur Friedrich klatscht jedes Mal begeistert in die Hände. Friedrich, der mit zweitem Namen Lazarus heißt. Die Mutter hat dies der Tante schon am zweiten Abend erzählt, ein taktisch kluger Schachzug, den sie ganz bewusst vornahm, um ihrer Familie einen wie auch immer gearteten Vorteil zu sichern. Er heißt mit zweitem Namen Lazarus. Sie hat auf diese Weise mit der Tante anzubändeln versucht, denn der Name Lazarus kommt aus deren Religion, aus deren Neuem Testament, aus der Geschichte des protestantischen Jesus, Lazarus ist dessen Freund gewesen, und er und Friedrich dienen an dieser Stelle also als Köder, um die Gunst der Tante zu angeln für den Aufenthalt der Familie Dinkelspiel in ihrem Haus. Und tatsächlich ist die Tante von dieser Nachricht auf ihre spröde Art erfreut gewesen, ihre Mundwinkel sind aufwärts gezuckt – und warum? Es hat sie getröstet. Der Name Lazarus bei einem jüdischen Jungen, hat sie gedacht, ja, kommt hier nicht dasselbe Verrutschen zum Vorschein, das auch in meinem eigenen Schicksal zu bemerken ist, das Verrutschen göttlicher Tatbestände? Dieser Junge an ihrem Tisch, er gefällt der Tante plötzlich, sie mag ihn hier sitzen haben, findet sein Mienenspiel charmant, Friedrich Lazarus bekommt von der Tante jetzt immer zuerst ausgeschöpft.

Aber in die Vorratskammer darf er selbstverständlich nicht, die Vorratskammer gehört nicht in den Bereich der Reue, nicht in den Bereich des Alten Testaments und auch nicht in den Bereich des Neuen. Die Vorratskammer gehört der Tante.

Lazarus

Friedrich ist am Ostersonntag im Jahr 1933 zur Welt gekommen. Weil die Familie Dinkelspiel jüdisch ist, hat der Ostersonntag für sie nie eine Rolle gespielt. Mit Pessach ist das etwas anderes, Pessach ist etwas, das auch für die unorthodoxen Dinkelspiels eine gültige Bedeutung hat, ohne dass die Bräuche beachtet werden müssten. Aber der Ostersonntag? Nein – so unwichtig wie Weihnachten. Kaum wurde jedoch kurz nach der Geburt festgestellt, dass der Junge mongoloid ist, ließ der Ostersonntag der Mutter, Malka Dinkelspiel, urplötzlich keine Ruhe mehr. Sie war noch ganz erschöpft und mochte nicht einmal etwas essen, aber was es mit dem Ostersonntag 33 auf sich hatte für sie als jüdische Mutter und für Friedrich als jüdisches Menschenkind mit Mongolismus, das ging der Mutter auf einmal nicht mehr aus dem Sinn. Sie lag in ihrem Krankenhausbett unter schneeweißen Laken und sprach über nichts anderes als über die Frauen, die zum Grab gekommen sind und es war leer, der Leichnam Jesu fort, stattdessen ein Engel und schließlich: Auferstehung statt Tod. Sie packte dieses fremdgläubige Mysterium und hielt es fest, bereit, es von nun an ganz für sich in Anspruch zu nehmen, für ihren Sohn Friedrich, der es dringend brauchte.

Aber was hat das mit dem Kind zu tun?, fragte Oz Dinkelspiel, der Vater, ungeduldig und starrte seinen neugeborenen und einzigen Sohn an, der endlich auf der Welt war, wenn auch anders als gedacht. Oz Dinkelspiel kannte keinen Menschen mit Mongolismus, sein Sohn war der erste, er hatte aber ein Wissen davon, dass er ihn noch mehr würde schützen müssen als seine Töchter Meret und Ricarda, nur wie? Von Friedrichs erster Lebensstunde an fühlte der Vater sich unzulänglich. Er konnte das winzige Wesen nur in seinem Arm halten, mehr nicht, und er wusste, es war zu wenig. Das Reden seiner Frau über den Ostersonntag kam ihm seltsam vor, wöchnerinnenkryptisch, aber er merkte gleich, wie es die ganze Sache mit Friedrich in Bewegung brachte, anschob, hinüberrückte an einen Ort, der vielleicht nicht seiner Religion entsprach, dafür aber seinem tiefsten Wunsch nach Unversehrtheit.