9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Im Kampf gegen die Wikinger

- Sprache: Deutsch

Kämpfe und Abenteuer, Machtspiele und Intrigen, Liebe und Rache: die Wikinger an Rhein und Maas. Januar 882: Die Normannen nähern sich brandschatzend dem Kloster Prüm in der Eifel. Die Mönche fliehen, doch einer bleibt: Tankred, der Bibliothekar. Während die Plünderer die Kirche stürmen, rettet er den berühmten Bücherschatz, bevor er aus dem brennenden Gemäuer entkommt. Der im Kampf ausgebildete Adelssohn schlägt sich nach Aachen durch, wo seine Schwester Judith lebt, doch er kommt zu spät: Das Mädchen wurde von den Normannen verschleppt. Es beginnt eine atemlose Jagd voller Gefahren, bei der ihn seine eigene Vergangenheit einholt: In einem unbeherrschten Moment hatte er vor Jahren seine Waffe gezogen – mit fatalen Folgen. Um Judith zu retten, muss er nun erneut zum Schwert greifen. Der kämpfende Bibliothekar ist ein Held, wie man ihn noch nie erlebt hat: ein verwegener Kämpfer, der Literatur und Wissenschaft genauso liebt wie sein Schwert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

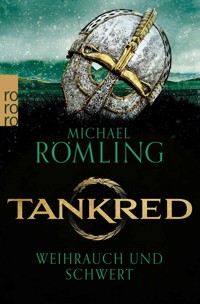

Michael Römling

Tankred: Weihrauch und Schwert

Historischer Roman

Über dieses Buch

Kämpfer und Bibliothekar: Schwert und Buch sind seine Waffen.

Januar 882. Die Normannen nähern sich brandschatzend dem Kloster Prüm in der Eifel. Die Mönche fliehen, doch einer bleibt: Tankred, der Bibliothekar. Während die Plünderer die Kirche stürmen, rettet er den berühmten Bücherschatz, bevor er aus dem brennenden Gemäuer entkommt. Tankred ist kein gewöhnlicher Bibliothekar, sondern ein im Kampf ausgebildeter Adelssohn. Er schlägt sich nach Aachen durch, wo seine Schwester Judith lebt. Doch er kommt zu spät – das Mädchen wurde von den Normannen verschleppt. Es beginnt eine Jagd voller Gefahren, bei der ihn seine eigene Vergangenheit einholt: In einem unbeherrschten Moment hatte er vor Jahren seine Waffe gezogen – mit fatalen Folgen.

Abenteuer und Kämpfe, Machtspiele und Intrigen, Liebe und Rache. Ein Mann gegen die Wikinger an Rhein und Maas.

Vita

Michael Römling, geboren 1973 in Soest, studierte Geschichte in Göttingen, Besançon und Rom, wo er acht Jahre lebte. Nach der Promotion gründete er einen Buchverlag, schrieb zahlreiche stadtgeschichtliche Werke und historische Romane. «Weihrauch und Schwert» ist der erste Band der historischen Abenteuerserie um den Kämpfer und Bibliothekar Tankred aus dem 9. Jahrhundert. Bisher sind im Rowohlt Taschenbuch die Romane «Pandolfo» und «Mercuria» erschienen.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2023

Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg Copyright © 2023 by Michael Römling

Redaktion Susann Rehlein

Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich

Coverabbildung Stephen Mulcahey/Arcangel, Hauptmann & Kompanie

ISBN 978-3-644-01200-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

1

Sie kamen am Epiphaniastag.

Schon seit einiger Zeit waren ihre Kundschafter in der Umgebung unterwegs, schlichen um die verschneiten Dörfer und pirschten durch die Wälder, um die Wege auszukundschaften, flink, lautlos und aufmerksam wie die Füchse.

Gerüchte geisterten durchs Land. Im November waren die Dänen angeblich mit Hunderten von Schiffen in die Maasmündung eingelaufen, hatten Maastricht und Lüttich geplündert und sich in Asselt bei Roermond festgesetzt. Von dort aus hatten sie sich nach Osten gewandt und im Dezember Jülich, Neuss, Köln und Bonn überfallen. Und dann? Rheinaufwärts nach Koblenz, glaubten die einen zu wissen. Am Eifelrand entlang in Richtung Aachen, vermuteten die anderen. Bitte nicht Aachen, dachte ich.

Vielleicht stimmte sogar beides. Ihr Heer, wenn man diesen Haufen von Räubern, Vergewaltigern und Mördern nun unbedingt so nennen will, teilte sich und fand wieder zusammen wie ein Vogelschwarm; sie fuhren die Flüsse hinauf und hinunter und schleppten ihre Schiffe über Land, wenn sie nicht unter den Brücken durchfahren konnten. Sie waren schneller als die Nachrichten von ihren Gräueltaten, wenn sie überhaupt jemanden am Leben ließen, der davon berichten konnte.

Vor allem auf die reichen Klöster hatten sie es abgesehen. Dort fanden sie überhaupt keine Gegenwehr; was nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden war, nahmen sie mit. Kein Versteck war vor ihnen sicher, denn wenn sie noch irgendjemanden antrafen, folterten sie ihn, bis er alles preisgab. Altargerät und Kerzenleuchter aus Silber hackten sie in Stücke, um sie besser aufteilen zu können, und wenn sie abzogen, nahmen sie alle Vorräte mit und steckten anschließend die Gebäude in Brand.

Die Tore der schlecht gesicherten und kaum verteidigten Städte rammten sie mit Baumstämmen auf; die Befestigungen überstiegen sie mit Leitern, wenn die Mauern nicht ohnehin so verfallen waren, dass sie nur über ein paar Trümmer steigen mussten. Auch dort plünderten sie die Kirchen, erfolterten die Geldverstecke der Bewohner, vergewaltigten die Frauen und verschleppten Mädchen und Jungen, um Geld zu erpressen oder um sie auf den Sklavenmärkten in Mainz oder Verdun zu verscherbeln. In den Dörfern plünderten sie die Scheunen leer und schlachteten das Vieh. Wo auch immer sie hinkamen: Wenn sie weiterzogen, ließen sie rauchende Trümmer zurück.

So trieben sie es, seit sie aus England verjagt worden waren und den Kontinent heimzusuchen begonnen hatten, anstatt in ihre kalte Heimat zurückzusegeln. Nun, ganze drei Jahre später, ließ König Ludwig von Ostfranken angeblich endlich ein Heer aufstellen, um ihnen entgegenzutreten, aber wo dieses Heer sich sammeln sollte und wann es abmarschbereit sein würde, das war nicht zu erfahren.

Zwei Wochen vor dem besagten Epiphaniastag kam die Nachricht, dass die Dänen Stablo und Malmedy geplündert hatten, bei trockenem Wetter gerade mal drei Tagesmärsche von uns entfernt. Ein Streifzug vom Lager an der Maas aus? Eine Abteilung auf dem Rückweg vom Rhein? Niemand wusste das, nur eins wurde immer klarer: Bald würden sie auch über uns herfallen.

Natürlich blieben die dänischen Kundschafter in unserer Gegend nicht unbemerkt, doch sie traten selten offen in Erscheinung. Gelegentlich stahlen sie, aber nie war es viel: Nachts holten sie hier eine Gans und dort ein Lamm aus dem Stall, mehr nicht. Manchmal entdeckte man vereinzelte Reiter zwischen den Bäumen. Mit ihren dicken Pelzen sahen sie aus wie Riesen mit viel zu kleinen Köpfen.

Einen von ihnen erwischten die Bauern dann doch, in Rommersheim, kaum eine halbe Stunde Fußweg von unserer Abtei entfernt. Er war so unvorsichtig, in der Dämmerung mitten durchs Dorf zu reiten, und ein Bauer war so tollkühn, ihm einen Stein an den Kopf zu werfen. Der Däne fiel vom Pferd, und ehe er sich aufrappeln konnte, stürzte sich das ganze Dorf auf ihn und schlug ihn mit Hacken und Schaufeln tot wie einen Marder im Hühnerstall.

Als die Nachricht am nächsten Tag bei uns eintraf, war aus dem einen Dänen ein halbes Dutzend geworden und aus dem Steinwurf ein Gefecht. Entsprechend groß war die Aufregung.

Dann kam die Leiche des Dänen. Sie brachten sie auf einem Karren und luden sie im Kräuterbeet hinter dem Küchentrakt ab, weil sie nicht wussten, wie sie einen Heiden bestatten sollten; wahrscheinlich hatten sie Angst, er würde sich wieder aus der Erde wühlen und sie heimsuchen, wenn sie es falsch machten.

Sie ließen den Abt holen. Der Abt ließ den Prior holen. Der Prior ließ mich holen. Offenbar hielten sie mich irgendwie für kompetent in Sachen Mord und Totschlag. Die Vergangenheit holt einen eben immer wieder ein.

Wie ein Werwolf sah der Tote aus: zottelige Haare, riesige Pranken und ein dunkelbrauner Bärenpelz um die Schultern. Von seinem Gesicht war nicht mehr viel zu erkennen, aber die spitz gefeilten Zähne im zerschlagenen Kiefer fielen mir auf.

«Hättet ihr den nicht am Leben lassen können?», fragte ich.

«Warum?», fragte der Bauer zurück, der in Rommersheim den Stein geworfen hatte. Er hieß Goswin.

Ich konnte meinen Unmut nur schwer zügeln. Begriffsstutzigkeit gehört zu den Eigenschaften, für die mir die Geduld fehlt.

«Vielleicht, um ihn zu befragen?»

«Die können nicht sprechen.»

«Gott im Himmel! Der Mann war Kundschafter! Wie teilt so einer den anderen wohl mit, was er ausgekundschaftet hat, wenn er nicht sprechen kann? Schreibt er Berichte? Mit verzierten Initialen in Gold und Ultramarin?»

Goswin blickte mich nur ratlos an. Es war hoffnungslos. Wir standen noch eine Weile um den Toten herum und berieten. Spätestens jetzt war völlig klar, dass die Abtei so schnell wie möglich geräumt werden musste. Reliquien und Schätze mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein merkwürdiger Gedanke streifte mich: Würde das das Ende meiner Verbannung bedeuten?

Goswin plusterte sich auf. «Wir werden das Kloster verteidigen», sagte er und gab der Leiche einen Tritt. «Ich kann hundert Männer zusammenrufen. Mit Gottes Hilfe jagen wir diese Teufel in die Hölle zurück, aus der sie gekommen sind!»

Abt Ansbald betrachtete ihn mit einer Mischung aus Wohlwollen und Einfalt. Sein grauer Haarkranz war nur noch ein Flaum, fein wie Daunenfedern. Er schlug das Kreuz. Jetzt würde wieder eine seiner Phrasen kommen; mit dem Alter wurde es immer schlimmer.

«Der Herr ist mit den Standhaften», sagte er.

«Mit den Schwätzern ist er nicht», sagte ich.

Das wollte Ansbald mir vor den anderen nicht durchgehen lassen. Er fasste mich am Arm, zog mich mit einer für seine magere Statur beachtlichen Kraft hinter den Küchentrakt, wo vor einer Bruchsteinmauer ein paar Apfelbäume ihr kahles Geäst in den Winterhimmel reckten. An der Dachtraufe hingen mächtige Eiszapfen.

Ansbald sah mich wütend an. «Was fällt dir ein?»

«Was der vorhat, ist völliger Wahnsinn», erklärte ich aufgebracht. «Die Dänen mähen diesen Bauernhaufen ab wie ein Kornfeld.»

«Hast du kein Gottvertrauen?», fragte er halb tadelnd, halb enttäuscht.

«Ach, darum geht’s? Warum räumen wir dann überhaupt die Abtei? Nehmen wir doch die Reliquien und ziehen den Heiden voller Gottvertrauen entgegen!»

Zugegeben, das war eine ziemliche Unverschämtheit dem Abt gegenüber, aber angesichts der Dummheiten, die ich mir hier anhören musste, konnte ich mich einfach nicht beherrschen. Ich wusste, dass Ansbald es mir nachsehen würde; uns verband eine große gegenseitige Wertschätzung. Zwölf Jahre vor diesen Ereignissen war ich nach Prüm verbannt worden, zerfressen von Hass und Wut. Ansbald hatte mich aufgenommen und bald darauf zum Bibliothekar gemacht. Ich verdanke ihm meine Heilung, und er verdankt mir den Ruf seiner Bibliothek. Leider hatte das Alter seine Gottesfurcht zu einer bizarren Frömmigkeit gesteigert. Und obwohl er offene Worte immer noch schätzte, erreichten meine Einwände ihn nicht. Ich versuchte noch eine Weile, ihn davon zu überzeugen, dass er Goswin sein Vorhaben ausreden müsse. Aber Ansbald wollte davon nichts hören. Wenn Goswin sich mit seinen Leuten den Dänen entgegenstellen wolle, dann solle er das tun. Was für ein Abt er denn wohl sei, wenn er einen Märtyrer vom Martyrium abhalte?

Ich gab es auf. Wenn Ansbald es nicht für nötig hielt, diesen Bauern daran zu hindern, sich freiwillig in eine dänische Klinge zu stürzen, konnte ich nichts tun.

Als wir wieder um die Ecke bogen, waren die Bauern mit ihrem Karren verschwunden. Der Däne lag zwischen den Kräutern. Ein breiter Kranz von Fußspuren im Schnee verriet, wo sie um den Toten herumgestanden hatten. Noch nicht einmal das Schwert hatte Goswin ihm abgenommen, dieser Schwachkopf. Irgendwo klapperte eine Stalltür im Wind, ansonsten war es fast unheimlich still, als hätte sich alles Leben in die hintersten Winkel der Abtei verzogen.

Ich trat heran und zog das Schwert aus der Scheide. Das scharfe metallische Geräusch berührte mich wie die Stimme eines seit Kindertagen vertrauten Menschen, der unerwartet in der Tür steht.

Das Schwert war eine fränkische Arbeit mit Silbertauschierungen am Knauf und an der Parierstange. Wahrscheinlich hatte der Däne es einem Adligen abgenommen. Ich schwang es ein paarmal hin und her, stach zu, parierte. Die Klinge sauste wie von selbst durch die Luft. Die Spitze war schmal, was den Schwerpunkt zum Griff hin verlagerte und die Waffe führiger machte, ihr aber auch etwas von ihrer Wucht nahm. Umso besser lag sie mir in der Hand: Meine Muskelkraft hatte über den Büchern etwas nachgelassen, aber die Bewegungen waren mir auf unheimliche Weise vertraut. Es kam mir vor, als hätte ich erst gestern zuletzt ein Schwert geführt. Dabei war es zwölf Jahre her; ich hatte einen Menschen getötet, und es wären wohl noch mehr geworden, wenn man mir die Waffe nicht entrissen hätte.

Manche Dinge gehen einem so in Fleisch und Blut über, dass man sie nie mehr verlernt.

«Das ist nicht gut», murmelte Ansbald, der immer noch auf den Toten blickte. Dann brach er zusammen.

Es war nur ein Schwächeanfall, aber Ansbald kam auch am Abend noch nicht auf die Beine. Richard, dem Prior, kam das zupass. Er war ein unerträglicher Schleimer und Intrigant, der mit seiner zur Schau getragenen Demut dem ganzen Kloster auf die Nerven fiel und dabei nur darauf spekulierte, Ansbalds Nachfolge anzutreten. Nun war es also so weit. Als hätte er sich seit Jahren darauf vorbereitet, nahm Richard die Leitung des Klosters in seine Hände und traf die nötigen Anordnungen für die Flucht am nächsten Morgen. Alle spürten, dass es ernst wurde. Zur Vesper wurde so inbrünstig gebetet wie nie zuvor. Ein Novize wurde als Späher auf einen der Glockentürme geschickt.

Als es dämmerte, wurde die Unruhe noch größer, als rückte mit der Dunkelheit auch die Gefahr noch näher an das Kloster heran. Der Späher war keine Hilfe: Dreimal blies er in sein Horn, woraufhin immer alle zur Mauer stürzten, zitternd zum Waldrand starrten und alles Mögliche dort zu entdecken glaubten. Jedes Rascheln der Zweige wurde zum Hufgetrappel angreifender Reiter, jedes Heulen des Windes im Glockenstuhl zu dänischem Kriegsgeschrei in der Ferne. Schließlich scheuchte Richard die Brüder wieder an die Arbeit.

Und so rannten Dutzende von Mönchen mit wehenden Kutten zwischen der Abteikirche und den Scheunen hin und her, in denen Handkarren und Leiterwagen standen. Liturgische Geräte und Altarverkleidungen wurden über den Hof geschleppt; Gold, Silber und Edelsteine blitzten im Fackelschein auf, bevor sie in Decken gewickelt und aufgeladen wurden. In aller Eile wurden die Gräber der Märtyrer in der Abteikirche geöffnet und die Gebeine der Heiligen Primus, Lucianus, Felician, Marius, Audifax und Habakuk auf einen Karren geladen, den man mit Kissen ausgepolstert hatte. Auch der Leichnam des verblichenen Kaisers Lothar sollte mit auf die Reise gehen, aber die Marmorplatte, unter der er bestattet war, ließ sich nicht hochstemmen.

Die Aufregung war so groß, dass die heiligste aller Reliquien um ein Haar vergessen worden wäre.

Ich hatte mir einen großen vierrädrigen Wagen für die Bücher gesichert und war gerade dabei, ihn zur Bibliothek zu ziehen, als sich aufgeregtes Geschrei erhob.

«Wo sind die Sandalen? Habt ihr die schon eingepackt?»

«Was für Sandalen? Oh Gott! Die Sandalen!»

Die Sandalen, in denen der Erlöser in Jerusalem eingezogen war. Die Sandalen, mit denen er über das Wasser des Sees Genezareth gewandelt war. Die Sandalen, die auf dem Ölberg zurückgeblieben waren, als er in den Himmel auffuhr – sie hätten sie tatsächlich um ein Haar vergessen, und nun zerrten sie in panischer Suche die schon verzurrten Wagenladungen wieder auf, bis sich jemand erinnerte, dass die Sandalen vor ein paar Tagen in die klostereigene Schuhmacherwerkstatt gebracht worden waren, um sie mit ein paar schmuckvollen Riemen aus Kalbsleder zu versehen. Anlass für die Ausbesserung war ein peinlicher Zwischenfall mit einem durchreisenden Priester gewesen, der die Echtheit der Sandalen angezweifelt hatte.

«Da sind ja gar keine Riemen dran», hatte der Priester genörgelt.

«Na und?», hatte Richard unvorsichtigerweise gesagt.

«Lukasevangelium, drittes Kapitel, Vers sechzehn», hatte der Priester in überheblichem Tonfall geantwortet. «Johannes der Täufer spricht: Ich bin nicht würdig, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Und jetzt frage ich dich: Hätte er von Riemen gesprochen, wenn an den Sandalen keine dran gewesen wären? Willst du mir sagen, dass der Evangelist sich das ausgedacht hat?»

«Vielleicht sind sie abgefallen, was weiß denn ich?», hatte Richard verdrossen gemurmelt und die Sandalen nach der Weiterreise des Priesters schleunigst in die Werkstatt gegeben.

Und nun eilte er persönlich los, um sie zu holen. Während ich die Treppe zur Bibliothek hochstieg, verebbte hinter mir das aufgeregte Geschnatter.

Ich durchquerte das dämmerige Skriptorium, atmete den Duft aus Pergament, Staub und Tinte ein und ließ meinen Blick über die Pulte schweifen, um mich zu vergewissern, dass dort kein Buch liegen geblieben war. Die Tür zur dahinter liegenden Bibliothek stand offen, ein schwacher Lichtschein fiel über die Schwelle. Leises Gemurmel war zu vernehmen. Mir schwante nichts Gutes. Ich trat ein.

Bruder Ludger, ein magerer und verhuschter Jüngling mit klosterbekanntem Hang zur Onanie, kniete mit einer Kerze in der Hand vor dem Regal, ließ seine Spinnenfinger über die Buchrücken gleiten und kniff die Augen zusammen. Hinter ihm stand Bruder Gerbert, Ludgers genaues Gegenteil, verfressen und laut. Im Arm hielt er eine große Holzkiste, die zur Hälfte mit Büchern gefüllt war.

«Cassiodor?», lispelte Ludger.

«Kommt mit», bestimmte Gerbert. Ludger reichte ihm ein Buch nach hinten, Gerbert packte es ein. Wieder kniff Ludger die Augen zusammen.

«Eusebius von ... irgendwas mit Käse.»

«Caesarea, du Schafskopf. Kommt mit.» Wieder wanderte ein Buch in die Kiste.

«Terenz?»

«Bleibt hier.»

«Jordanes?»

Gerbert musste kurz überlegen, dann sagte er: «Kommt mit.»

«Horaz?»

«Um Gottes willen. Bleibt hier.»

«Augustinus?»

«War das eine ernst gemeinte Frage?»

Bevor Ludger antworten konnte, hatte Gerbert ihm schon einen Schlag in den Nacken verpasst und ihm das Buch aus der Hand genommen.

Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was da im Gange war. Ich konnte es kaum glauben.

«Was soll das?», schnauzte ich die beiden an. «Alles wird eingepackt!»

«Die Heiden bleiben hier», sagte Gerbert. «Anordnung vom Prior.» Er verzog den Mund, und es war schwer zu sagen, was seine Miene ausdrückte: Bedauern über den Verlust der Bücher oder Befriedigung, mir mit höherer Autorität im Rücken eins auswischen zu können.

«Sueton?», fragte Ludger ungerührt.

«Bleibt hier.»

«Kommt mit!», schrie ich, riss Ludger das Buch aus der Hand und legte es in die Kiste. Ich hatte einen Kopisten nach Fulda schicken müssen, um es abschreiben zu lassen. Auf dem Rückweg war er dreimal ausgeraubt worden. Nur das Buch hatten die Räuber jedes Mal übersehen – oder sie hatten die schmucklose Ausgabe der Lebensbeschreibungen von einem Dutzend römischer Kaiser für wertlos gehalten.

Gerbert nahm es wieder aus der Kiste und legte es auf ein Pult. Mitleidig blickte er mich an.

«Richard sagt, Gott wird uns auf der Flucht keinen Beistand gewähren, wenn wir diese Bücher mitführen. Nicht dass ich seine Meinung teile, aber ...»

Die Wut, die mich bei seinen Worten packte, kann ich kaum beschreiben. Diese Bücher waren mein zweites Leben gewesen, nachdem man mir mein erstes genommen hatte. Sie bargen das Wissen der ganzen Welt; jede Seite enthielt mehr kluge Gedanken, als Richard in seinem ganzen bisherigen Leben durch den Kopf gegangen waren.

Wie ein Besessener stürzte ich die Treppe hinunter in den Hof, wo mir auch gleich der Prior in die Arme lief, in jeder Hand eine Sandale des Erlösers.

«Alle Bücher müssen mit!», schrie ich.

«Irrtum», sagte er mit einer aufgesetzten Ruhe, die mich noch mehr reizte. «Biblische und liturgische Schriften und Kommentare, Kirchenväter, Predigtsammlungen, Konzilsbeschlüsse, Heiligenviten und Bußbücher kommen mit. Der Rest bleibt hier. Ist entschieden.»

«Der Abt entscheidet!»

«Der Abt ist derzeit amtsunfähig. Ich vertrete ihn.»

Ich trat einen Schritt auf ihn zu. Unsere Nasenspitzen berührten sich fast. Ich fragte mich, ob er es wohl wagen würde, mich mit der Sandale Christi zu ohrfeigen. In seinen farblosen Augen flackerte eine merkwürdige Mischung aus Genugtuung und Angst: Genugtuung über meine Machtlosigkeit und Angst, dass ich vielleicht die Kontrolle über mich verlieren und ihm an die Gurgel gehen würde. Seine Gesichtsmuskeln zuckten, aber er hielt meinem Blick stand. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die anderen Brüder ihre Tätigkeiten im Hof unterbrochen hatten und uns beobachteten. Umso weniger konnte er jetzt zurückstecken.

«Wag es nicht!», zischte er, nachdem er zur Sicherheit einen Schritt zurück gemacht hatte. Dann stapfte er ohne ein weiteres Wort davon.

In diesem Moment beschloss ich, dass sie ohne mich gehen würden. Die Vorstellung, dass die Barbaren meine Bücher zerreißen und als Streu in die Pferdeställe werfen oder zum Anzünden ihrer Lagerfeuer verwenden würden, war so unerträglich, dass ich jedes Risiko einzugehen bereit war, um das zu verhindern. Und in dem Augenblick, in dem ich meinen Entschluss fasste, ergriff mich eine fast schon heitere Gelassenheit: Wenn alle anderen weg waren, dann würde mir auch niemand mehr in die Quere kommen. Die Erleichterung, die diese Erkenntnis mit sich brachte, war mir merkwürdig vertraut – eine weitere Erinnerung an mein altes Leben, das sich auf diese Weise zurückzumelden begann. Wieder dachte ich an Aachen. Ich musste wissen, ob die Dänen schon dort gewesen waren.

Eine Stunde später waren alle Schätze verstaut. Im Hof hatten jetzt zwei Dutzend Brüder eine Kette gebildet und reichten Säcke und Fässer aus den Vorratskammern zu den Wagen durch. Kaum jemand redete. Hektische Atemwolken stiegen im Fackellicht auf. Schatten huschten an den Mauern hin und her.

Auf der Treppe zur Bibliothek kamen mir Gerbert und Ludger entgegen. Jeder schleppte eine Kiste voller Bücher.

«Das waren die letzten», sagte Gerbert. Aus seiner Stimme war jetzt doch ein bisschen Kummer herauszuhören.

Ich ging wieder nach oben. Die Kerze hatten sie auf eins der Pulte gestellt. Die Regale waren zum großen Teil leer geräumt, aber um die hundertfünfzig Bücher standen noch da. Ich brauchte gar nicht nachzuschauen, um zu wissen, welche es waren. Ich hatte sie alle gelesen, viele davon selbst beschafft, einige mit eigener Hand abgeschrieben. Die Ränder neben den Texten waren voll von meinen Anmerkungen, Kommentaren und Verweisen. Diese Bibliothek war der Sinn meines Daseins gewesen, und nun wollte dieser beschränkte Frömmler die Bücher den Dänen überlassen, damit die sich den Hintern damit abwischen konnten. Niemals, dachte ich. Niemals, niemals, niemals.

Während die anderen bei der Komplet noch einmal ihre Beklommenheit hinaussangen und Gott um Verschonung anflehten, saß ich an der Pritsche von Bruder Wolfhelm, von dem ich vor Jahren das Amt des Bibliothekars übernommen hatte. Auf einem Schemel stand eine brennende Kerze, zu seinen Füßen glühte ein dreibeiniges Kohlebecken. Wolfhelm hatte ein dickes Polster im Rücken, sodass er aufrecht auf seiner Pritsche saß. Seine Hände lagen auf der Decke, lang und schmal und mit Flecken gesprenkelt. Obwohl er längst keine Feder mehr halten konnte, erinnerte eine verknöcherte Schwiele auf seinem Mittelfinger an die zahllosen Bücher, die er im Lauf seines Lebens abgeschrieben und kommentiert hatte.

Vor zehn Jahren hatte Wolfhelm der Schlag getroffen. Alle hatten mit seinem baldigen Ableben gerechnet, und Abt Ansbald hatte mich zu seinem Nachfolger gemacht. Aber dann hatte Wolfhelm sich doch wieder erholt. Ansbalds Entscheidung war ihm recht gewesen; er hatte mir die Bücher anvertraut, als wären sie seine Kinder. Seit dem Schlag war er halbseitig gelähmt und fast blind; er hatte keinen einzigen Zahn mehr im Mund und kein Haar mehr auf dem Kopf, aber seine Gedanken waren noch immer klar wie ein Gebirgsbach. Er bewohnte eine Kammer neben dem Dormitorium und konnte über ein vergittertes Fenster zum Chor der Abteikirche von seinem Lager aus der Messe beiwohnen.

«Tankred. Mach mal das Fenster zu, ich muss dir was sagen.» Seine Augen waren hell wie Eis.

Ich klappte den Fensterladen zu. Der Gesang wurde leiser. Wolfhelm legte mir eine Hand in den Nacken und zog mein Gesicht dicht vor seins. Seine Wangen waren glatt und rosa wie die eines Kleinkindes, als hätte das Alter ihn in die Zeit vor dem Bartwuchs zurückgeworfen. Ich kannte ihn gar nicht anders.

«Weißt du, wie viel Zeit ich in dieser Abtei verbracht habe?», fragte er. Trotz des Kohlebeckens wallte sein Atem in Wölkchen hervor. «Sechzig Jahre. Länger, als die meisten Leute leben. Ich habe drei Äbte und sechs Prioren überlebt und eine der besten Bibliotheken in ganz Lotharingien aufgebaut.» Seine Stimme war heiser, aber fest.

Ich nahm seinen kahlen Kopf zwischen meine Hände. Wir saßen voreinander wie ein Liebespaar, und mir wurde mehr als jemals zuvor bewusst, wie groß das war, was uns miteinander verband.

«Ich weiß», sagte ich. Mir war klar, worauf er hinauswollte.

«Und darum weißt du auch, dass ich mich morgen auf keine Tragbahre heben lassen werde, um mich durch die Eifel schleppen zu lassen wie eine Mumie. Ich bleibe hier und lasse mich mitsamt der Bibliothek verbrennen. Ein angemessener Tod! Auch wenn ich mir nicht sicher bin, was es für meine Seele bedeutet, wenn sie zusammen mit dem Rauch von Horaz und Sueton zum Himmel aufsteigt.»

«Dann weißt du’s schon?»

«Dass Richard ein Idiot ist? Seit zwanzig Jahren weiß ich das.»

«Ich kann die Bücher nicht einfach zurücklassen. Ich bleibe auch.»

«Dann sind wir also zu zweit.» Er nickte, als wäre damit etwas besiegelt.

Der Gesang in der Kirche verebbte, und nach kurzer Zeit waren die Schritte von fünf Dutzend Brüdern auf der Treppe zu hören. Einige murmelten Gebete vor sich hin, geredet wurde kaum. Die Tür zum Dormitorium schlug hinter ihnen zu. Kaum einer von ihnen würde wohl in dieser Nacht ein Auge zutun.

Nachdem es eine Weile still gewesen war, schlich ich nach draußen. Aus dem Dormitorium drang immer noch leises Gemurmel von einem Gebet.

«Halt endlich dein Maul!», schrie einer. Dann wurde es ruhig.

Die Nacht war klar. Der Mond stand am Himmel und warf sein fahlblaues Licht auf die Mauern der Klosterkirche und der Nebengebäude. Die Wagen standen abfahrbereit im Hof. In den Ställen schlugen die Pferde mit den Hufen gegen die Holzwände. Ein Gefühl von endgültigem Abschied breitete sich in mir aus: Abschied nicht nur von diesem Ort und von den Menschen, mit denen ich hier zusammengelebt hatte, sondern Abschied von einem ganzen Leben.

Ich umrundete den Küchentrakt. Im Kräuterbeet hob sich die Silhouette des toten Dänen vom Schnee ab. Er war so steif gefroren, dass ich ihm den Lederpanzer nur unter erheblichen Mühen abschnallen konnte. Dann nahm ich ihm den Schwertgurt ab, zog ihm den Pelz von den Schultern, klemmte mir alles unter den Arm und ging zurück in Wolfhelms Kammer. Der Alte war in meiner Abwesenheit eingeschlafen. Die Kerze war fast heruntergebrannt und beleuchtete schwach sein Gesicht. Tatsächlich, er sah zufrieden aus.

Ich hatte keine Lust, nach nebenan zu gehen, also legte ich mich neben Wolfhelms Pritsche auf den Boden, und erst auf diesem armseligen Lager ergriff die Verzweiflung von mir Besitz. Wie sollte ich die Bibliothek retten? Wenn kein Wunder geschah, würde in ein paar Tagen das ganze in mühevoller Arbeit gesammelte Wissen in Rauch aufgehen. Ich wälzte mich hin und her und fand keine bequeme Position auf dem harten Stein. Was, wenn die Dänen uns noch in dieser Nacht überfielen?

Als ich schließlich doch wegdämmerte, sah ich, wie eine Frauengestalt aus der Dunkelheit an mich herantrat. Sie war so groß, dass ihr Scheitel den Himmel berührte, und sie trug ein prachtvolles, aber zerrissenes Gewand: Es war die Weisheit selbst, wie Boethius sie in seinem Trost der Philosophie beschreibt. Ihre Stimme war durchdringend wie Glockenklang. Dein Anblick erschüttert mich, sagte sie.

Ich musste das wohl im Halbschlaf vor mich hin gemurmelt haben, denn über mir raschelte die Decke.

«Haben sie uns den Boethius hiergelassen?», flüsterte Wolfhelm.

«Nein», sagte ich in die Dunkelheit hinein. «Den haben sie mitgenommen.»

«Perlen vor die Säue», nuschelte er. Kurz darauf wurde sein Atem wieder regelmäßig.

Im Einschlafen streckte ich die Hand aus, und als ich den Griff des Schwertes spürte, begriff ich, dass ich genau danach getastet hatte. Wie gesagt, manche Dinge verlernt man nie mehr.

Als ich erwachte, dämmerte es schon. Durch das kleine Fenster zum Innenhof war ein Stück dunkelblauer Himmel zu sehen. Die Kohle im Becken war verglüht, und in der Kammer war es eiskalt. Wolfhelm atmete leise und gleichmäßig.

Auf die Vigil hatten sie offenbar ausnahmsweise verzichtet, um ausgeruht für die Flucht zu sein. Erstaunlich eigentlich: Zu Richard hätte es eher gepasst, dass er der ganzen Gemeinschaft zusätzliche Bußübungen befohlen hätte. Dafür begannen jetzt die Glocken zu läuten, und sofort kam Leben in die Abtei. Wieder trappelten Füße auf der Treppe, wieder schallte die Messe durch das Gitterfenster zu uns herein.

Und dann brachen sie auf, ohne dass noch einmal jemand nach uns sah. Wahrscheinlich war Richard froh, dass er mich zurücklassen konnte, um sich unterwegs weitere Ärgernisse zu ersparen. Ich sorgte mich um den kranken Ansbald. War er es nun, der wie eine Mumie durch die Eifel geschleppt werden würde, um es mit Wolfhelms Worten zu sagen?

Von draußen drangen die Geräusche der Abreise herein: das Wiehern und Schnauben der Pferde, das Klirren der Geschirre, das Rumpeln der anruckenden Wagen und dann wieder der Bittgesang. Weinerlich und kraftlos setzte er ein und war schon bald verklungen.

«Sind sie endlich weg?», fragte Wolfhelm hinter mir.

«Ja», antwortete ich. «Sie sind endlich weg.»

So brach der Epiphaniastag an. Der Tag, an dem die Dänen kamen, und der Tag, an dem ich den Rückweg in mein altes Leben antrat.

2

Nachdem ich in der Küche aus den zurückgelassenen Vorräten in aller Eile ein Frühstück für Wolfhelm und mich zusammengekratzt hatte, setzte ich mich auf die Kante seiner Pritsche, und wir berieten, was mit den Büchern geschehen sollte. Im Kohlebecken hatte ich ein neues Feuer entfacht.

Es war unmöglich, alle Bücher fortzuschaffen; die Brüder hatten nicht einen einzigen Handkarren dagelassen, also mussten sie irgendwo verborgen werden, wo sie keinen Schaden nehmen konnten. Sobald das erledigt war, würden wir die Abtei verlassen. Wolfhelm würde darauf bestehen, dass ich ihn zurückließ, aber das würde ich auf keinen Fall tun. Doch zuerst musste ich mich um die Bücher kümmern.

Immerhin hatte die Sorge um sein Lebenswerk Wolfhelm nicht den Appetit geraubt; mit der gesunden Hand wischte er geschlagene Eier mit Brotstücken aus seiner Holzschale und schlang sie hinunter, als wollte er Kräfte sammeln für das, was bevorstand. Den Gedanken, die Bücher den Plünderern zu überlassen, hatte er offenbar verworfen.

«Leg sie in eins der Gräber beim Altar», schlug er vor.

«Die werden sie zuerst durchsuchen.»

«Dann bring sie auf den Heuboden.»

«Und wenn sie den in Brand stecken?»

«Vergrab sie im Gemüsebeet.»

«Der Boden ist gefroren.»

«Die Abfallgrube?»

«Damit sie draufscheißen?»

«Die werden in die Kirche scheißen, um Gott zu verhöhnen. Apropos: Lass uns beten, vielleicht schickt der Herr uns eine Eingebung.»

Wolfhelm schloss die Augen, legte die Hände zusammen und begann, den einundsechzigsten Psalm zu rezitieren: «Gott, höre mein Flehen.»

Auch ich faltete die Hände, aber ich war nicht bei der Sache. Wo konnte man die Bücher verstecken?

«Vom Ende der Erde rufe ich zu dir», betete Wolfhelm.

Erde, dachte ich, während er weitermurmelte. Hatten wir schon. Gefroren.

«Du bist meine Zuflucht, ein fester Turm gegen die Feinde.»

Zuflucht. Turm. «Halt!», rief ich und packte ihn am Arm.

Wolfhelm schlug die Augen auf. «Na? Hat’s geklappt?»

«Die Glockentürme! Trocken und gut belüftet!»

Wolfhelm wiegte skeptisch den Kopf. «Sie werden raufsteigen, um Ausschau zu halten und Signale zu geben.»

«Schon, aber sie werden nicht im Glockenstuhl herumkriechen. Ich packe die Bücher in Säcke und hänge sie in die Glocken.»

Bevor Wolfhelm überhaupt antworten konnte, stürzte ich die Treppe hinunter. In der Vorratskammer fand ich Säcke und ein paar Hanfstricke, raffte alles zusammen, rannte in die Bibliothek und begann, die verbliebenen Bücher einzupacken: Platons Timaios und die Schriften des Aristoteles zur Logik, Ciceros Bücher über den Redner und die Auffindung des Stoffes, die Komödien von Terenz und die Satiren des Horaz, Vergils Aeneis und Ovids Metamorphosen, Suetons Kaiserviten, dazu Statius, Lukrez, Juvenal, Sallust, die Naturgeschichte des Plinius und den Architekturtraktat von Vitruv, Bücher über Medizin und Rechenkunst, Astronomie und Musik, Geografie und Zoologie sowie Teilabschriften, Sammlungen, Kommentare und Glossare. Schließlich fand ich sogar eine komplette Ausgabe der Etymologien des Isidor von Sevilla, den Ludger und Gerbert in ihrer Einfalt wohl für einen Heiden gehalten hatten.

Am Ende schwitzte ich trotz der schneidenden Kälte. Das Wissen der Welt steckte in zwölf Säcken. Wie passend, dachte ich: ein Sack für jedes Jahr meines Lebens, das ich dieser Bibliothek gewidmet hatte.

Im südlichen Turm hingen keine Glocken, also schleppte ich alles auf den Nordturm und begann, die Säcke mit den Stricken oben an den Schwengeln der vier Glocken zu verzurren, die glücklicherweise so tief über den Bretterböden aufgehängt waren, dass man schon in die Hocke gehen musste, um hineinsehen zu können. In jede Glocke hängte ich drei Säcke. Nach einer Viertelstunde war es vollbracht.

Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich vier Reiter zwischen den kahlen Bäumen auf dem Höhenzug im Osten der Abtei. Reglos wie Standbilder verharrten sie eine Weile, dann rissen sie alle gleichzeitig die Pferde herum und verschwanden hinter der Kuppe. Das waren keine Kundschafter mehr. Das war die Vorhut.

Ich begriff, dass wir nun schleunigst verschwinden mussten, denn bald würde es überall nur so von ihnen wimmeln. Wir mussten aus der Abtei entkommen, bevor sie sie eingekreist hatten, und hoffen, dass wir irgendwo Unterschlupf finden würden, bis sie die Gegend wieder verlassen hatten. Den gelähmten Wolfhelm würde ich tragen müssen. Immerhin würde seine Lähmung auch verhindern, dass er sich dagegen wehrte.

In Kutte und Sandalen konnte ich kaum durch den Wald laufen, also stöberte ich in der Kleiderkammer der Handwerker herum, bis ich eine Hose und ein Hemd aus Wolle gefunden hatte. Danach ging ich noch einmal zum Beet, um dem toten Dänen auch noch die Stiefel abzunehmen. Als ich mich der Leiche näherte, flog ein Schwarm Raben auf. Die Stiefel passten.

Während ich noch überlegte, in welche Richtung wir fliehen sollten, waren vor dem Tor zum Innenhof aufgeregte Stimmen zu vernehmen. Eine Schar von Bauern stürzte kopflos in den Hof, bewaffnet mit Spießen und Knüppeln und angeführt von dem dämlichen Goswin, der tatsächlich die Absicht hatte, den Dänen auf dem geheiligten Boden der Klosteranlage ein Gefecht zu liefern. Als er mich sah, verfinsterte sich sein Gesicht, aber er beschloss offenbar, mich zu ignorieren, und schrie stattdessen einen seiner Gefährten an: «Läute die Glocken! Wir rufen Verstärkung!»

Auch das noch. Der andere Bauer rannte los und verschwand in der Kirche, während ich zum Schlaftrakt stürzte, um mir das Schwert zu schnappen und Wolfhelm aufzubuckeln.

«Haut ab!», schrie ich im Laufen, aber niemand beachtete mich. Die Bauern, vielleicht vier Dutzend Männer, spähten angestrengt über die Mauer, die den Innenhof im Osten begrenzte. Das Tor fiel krachend zu und wurde mit einem Balken verrammelt.

Wolfhelm saß auf seiner Pritsche und betete. Ich schnallte mir den Schwertgurt um und legte den Lederpanzer an. Dann hüllte ich Wolfhelm in den Pelz. Er holte Luft, um zu protestieren, doch ich schnitt ihm das Wort ab.

«Du kommst mit.»

«Du bist genauso schlimm wie diese Nordmänner.»

Ich wollte etwas erwidern, aber von draußen wurde Geschrei laut.

«Was ist los? Warum läutest du nicht?», brüllte einer.

«Die Glocken geben keinen Ton von sich!»

«Gibt’s doch gar nicht! Feste ziehen, los!»

Instinktiv zog ich das Schwert aus der Scheide, bevor ich durch das kleine Fenster nach draußen spähte. Hinter mir kicherte Wolfhelm wie über einen gelungenen Streich des Schicksals: Die heidnischen Bücher, die Richard den Plünderern hatte überlassen wollen, hingen nun an den Glockenschwengeln und verhinderten, dass Hilfe herbeigerufen wurde. Doch dafür wäre es ohnehin zu spät gewesen.

Zu spät war es leider auch für uns.

«Sie kommen!», schrie einer.

Und dann kamen sie wirklich.

Hufgetrappel drang aus dem Wald. Einen Augenblick später erschienen die ersten Reiter zwischen den Bäumen und erreichten den schmalen gerodeten Streifen zwischen den Bäumen und der Umfriedung des Klosters; sie galoppierten heran, glitzernd stob der Schnee unter ihren Hufen in die Luft, Schwertklingen blinkten, Geschrei brandete auf. Die Bauern duckten sich hinter die schulterhohe Mauer und umklammerten ihre jämmerlichen Waffen: Knüppel, Spieße, Sicheln und ein paar Schwerter, die aussahen, als stammten sie noch aus der Zeit der Sachsenkriege. Goswin fuchtelte und schrie irgendwelche Befehle, die niemand verstand oder beachtete. Schon waren die ersten Reiter an der Umfriedung angekommen, im letzten Moment rissen sie die Pferde herum, bis auf einen, der mit einem gewaltigen Sprung über die Mauer setzte und mitten zwischen den Bauern landete. Ein paar Mutige versuchten, ihn mit ihren Spießen aus dem Sattel zu stoßen, aber das Pferd drehte sich auf den Hinterhufen um sich selbst, und der Däne drosch mit seinem Schwert in die Bauern wie in eine Hühnerschar, dass das Blut in alle Richtungen spritzte. Einer nach dem anderen ging unter Gebrüll zu Boden, bis keiner sich mehr in die Nähe des Reiters wagte. Und während die ersten Verteidiger schon ihre Waffen fallen ließen und das Weite suchten, stiegen die anderen Reiter von den Pferderücken direkt auf die Mauerkrone um und sprangen in den Hof, als würden sie ein Schiff entern. Von dort aus räumten sie mit Äxten und Schwertern den Weg zum Tor frei, hoben den Balken aus der Halterung und stießen die beiden Torflügel auf, während immer neue Gestalten wie gierige Wölfe aus dem Wald gerannt kamen, dazwischen noch ein paar verspätete Reiter.

Nach kurzer Zeit war alles vorbei. Die Reiter jagten die letzten Bauern über den Hof. Einigen gelang es, über die Mauer zu klettern und zu fliehen, andere versuchten, sich in die Kirche zu retten, wo das Gemetzel offenbar weiterging. Durch das kleine Gitterfenster drangen Geschrei und Gepolter zu uns herein, jemand wimmerte um Gnade und verstummte nach einem dumpfen Schlag, Pulte fielen krachend um, Holz splitterte. Kurz darauf waren Schritte auf der Treppe zu dem Gang zu hören, an dem das Dormitorium und Wolfhelms Kammer lagen. Wir saßen in der Falle.

Meine Gedanken rasten. Über den Hof zu fliehen, kam nicht infrage; es waren wohl über zweihundert Angreifer, die sich nun in der ganzen Anlage verteilen würden. Der Hof war von überall aus einsehbar, ihn unbemerkt zu überqueren, war undenkbar. Die einzige Möglichkeit waren die Fenster des Dormitoriums auf der anderen Seite des Ganges. Dahinter lag offenes Gelände, und ein paar Hundert Schritte weiter begann der Wald. Aber wie sollte ich Wolfhelm unbeschadet aus einem dieser Fenster nach unten befördern?

Die Schritte näherten sich. Anscheinend war es nur einer.

Ich hob Wolfhelm aus dem Bett und trat mit ihm hinter die halb offen stehende Tür. Er hockte auf meinem linken Arm und umschlang mit seiner gesunden Hand meinen Nacken wie ein Kind. Er war leicht. Ich spürte seinen Puls, schnell und kräftig, und trotz meiner Anspannung überwältigten mich für einen Augenblick Rührung und Liebe und die unbedingte Entschlossenheit, dieses zerbrechliche, fast schon vergangene Leben zu verteidigen wie mein eigenes. Wie von selbst hob sich die Schwertklinge. Falls der Kerl in die Kammer treten sollte, würde ich ihn von der Seite erwischen, bevor er schreien konnte.

Die Schritte wurden leiser. Am Hall erkannte ich, dass er das Dormitorium betreten hatte. Er lief ein bisschen herum, trat wieder auf den Gang hinaus. Kam näher. Blieb kurz vor unserer Tür stehen, zögerte, sagte etwas zu sich selbst in seiner merkwürdigen Sprache. Verharrte. Lauschte er? Hörte er unseren trommelnden Herzschlag?

In diesem Augenblick erhob sich neues Getöse in der Kirche, harte Schläge von Metall auf Stein, ein Knirschen und Krachen. Offenbar versuchten die Dänen, die Altäre aufzubrechen in der Hoffnung, goldene Reliquienschreine darin zu finden.

Stand er noch auf dem Gang?

Als ich gerade dachte, er hätte sich wieder entfernt, hörte ich, wie er direkt hinter der Tür die Nase hochzog. Das von dort aus sichtbare Gitterfenster zum Kirchenraum hatte offenbar seine Aufmerksamkeit erregt. Er trat ein, ohne sich umzuschauen. Mit dem Schwert in der Hand reckte er den Hals, um zu sehen, was seine Kameraden da in der Kirche trieben. Ohne Wolfhelm fallen zu lassen, schnellte ich vor, um ihm meine Klinge in den Rücken zu stoßen. Doch genau in diesem Augenblick machte er einen weiteren Schritt, das Schwert streifte seinen Lederpanzer nur, und er fuhr herum. Er war jung und bartlos, keine zwanzig Jahre alt, ein ungläubiger Blick aus grünen Augen, einen Moment lang schien er uns für ein doppelköpfiges Wesen zu halten, dann holte er aus und hieb nach uns, ich parierte, die Klingen prallten gegeneinander, er sprang zurück, schien sich zu fragen, wen von uns er zuerst erschlagen sollte, und das war sein Fehler, er holte zu weit aus, offenbarte seine Unerfahrenheit, und ich machte einen Ausfallschritt, warf unser ganzes Gewicht in den Stoß, meine Klinge durchstieß das Leder und bohrte sich zwischen die Rippen des Dänen. Sein Mund öffnete sich, ein Blutschwall kam hervor, dann stieß ich ein zweites Mal zu, er stolperte einen Schritt zurück und fiel hintenüber auf Wolfhelms Bett, ohne noch einen Laut von sich zu geben.

Im Nachhinein habe ich mich oft gefragt, was mir in diesem Augenblick eigentlich durch den Kopf ging. Ich hatte ohne viel Federlesens einen Menschen umgebracht, in Notwehr zwar, aber ohne Zögern und, soweit ich mich erinnere, ohne Ekel. Es war wie von selbst gegangen. Wie damals, zwölf Jahre zuvor.

Ich setzte einen Fuß neben dem Toten auf das Bett und warf einen Blick durch das Gitterfenster, während Wolfhelm an meiner Brust zitterte wie ein frierender Welpe. Ich drückte ihn fester an mich. Dort unten waren mindestens zwanzig Dänen damit beschäftigt, die Kirche zu verwüsten: Einige zertrümmerten mit ihren Beilen die Altäre, andere versuchten, die Grabplatte von Kaiser Lothar hochzustemmen, was den Mönchen, wie gesagt, am Vortag nicht gelungen war. Wieder andere zerschlugen das Chorgestühl. Einer warf mit einem Speer nach dem Kruzifix über dem Hochaltar, das die Mönche in der Eile nicht mitgenommen hatten. Der Wurf ging daneben, man lachte ihn aus, während wieder ein anderer auf einen Seitenaltar sprang und nichts Besseres zu tun hatte, als im hohen Bogen seine Blase auf den Kirchenboden zu entleeren, wo sich eine dampfende Pfütze bildete. Dabei traf mich sein Blick. Er schrie etwas und zeigte zu uns nach oben.

«Nichts wie weg», sagte ich.

«Lass mich hier», flüsterte Wolfhelm und versuchte, sich aus meinem Griff zu befreien.

«Zappel nicht, sonst schlag ich dich bewusstlos», erwiderte ich. Dann rannte ich über den Gang zum Dormitorium, warf das blutbeschmierte Schwert aus einem der Fenster und ließ Wolfhelm von meiner Schulter gleiten. Wie einen Sack wuchtete ich ihn hinaus, bis er nur noch an meiner rechten Hand hing. Seine Füße baumelten eine Manneslänge über dem schneebedeckten Boden.

«Bereit?»

Er nickte mit großen Augen und einem ganz leichten Lächeln, wie ein Kind, das von seiner eigenen Tollkühnheit überrascht ist.

«Los!»

Wolfhelm fiel auf das Gras wie eine Gliederpuppe. Ich sprang hinterher und landete neben ihm.

«Alles heile?»

«Was man so heile nennt.»

Ich hob das Schwert auf, steckte es in die Scheide und nahm Wolfhelm huckepack. Mit meiner rechten Hand hielt ich seinen lahmen linken Arm vor meiner Brust, mit der linken sein linkes Bein. Dann rannte ich auf den Waldrand zu.

Erst als wir im Schutz der Bäume angekommen waren, drehte ich mich um. Niemand zeigte sich in den Fenstern. Die Abteikirche strahlte in der Morgensonne. Es hätte ein friedliches Bild sein können, wenn unter dem Dach der Scheune nicht Rauch hervorgequollen wäre. Kurz darauf brachen die Flammen durch die Schindeln. Sie hatten tatsächlich den Heuboden in Brand gesteckt. Ich betete, dass das Feuer nicht auf die Kirche übergreifen und sich bis zu den Glockenstühlen hochfressen würde.

«Die Flamme frohlockt, Glut rast in die Lüfte», rezitierte Wolfhelm.

«Ich zog fort, auf der Schulter den Vater», antwortete ich.

Und so ließ ich Prüm hinter mir wie Aeneas das brennende Troja.

3

Mit Wolfhelm auf dem Rücken wanderte ich durch den Wald in Richtung Westen – hauptsächlich deshalb, weil die Dänen von Osten gekommen waren und ich hoffen konnte, auf diese Weise keinen Nachzüglern in die Arme zu laufen. Ein Ziel hatte ich nicht. Das bisschen Brot, das ich zusammengerafft hatte, würde kaum für einen Tag reichen, und wegen der Kälte würde es völlig unmöglich sein, im Freien zu übernachten.

Als Erstes musste ich in Erfahrung bringen, ob sie auch in Aachen gewesen waren, wo meine Schwester lebte, der einzige Mensch aus meiner verkommenen Verwandtschaft, der mir etwas bedeutete. Mit jedem Schritt, den ich mich von Prüm entfernte, wurde ich ein bisschen mehr zu einem Teil der Welt außerhalb der Klostermauern. Und so wuchs mit jedem Schritt auch das Gefühl, für Judith verantwortlich zu sein.

Die Sonne schien durch die Bäume und machte es mir leicht, die Richtung zu halten. Über den kahlen Baumkronen spannte sich ein blauer Himmel. Es war kalt, aber wir froren beide nicht: Wolfhelm hielt der Bärenpelz warm, mich die Anstrengung. Es war erstaunlich, mit welcher Kraft und Ausdauer der Alte sich auf meinem Rücken festklammerte. Von Weitem müssen wir ausgesehen haben wie ein buckliger Troll.

Ich spürte kaum, wie die Zeit verging, der Rhythmus meiner Schritte war eintönig wie eine Liturgie, bei der Minuten zu Stunden werden und Stunden zu Minuten. Nur der Stand der Sonne verriet, dass Zeit verstrich. Der Waldboden war hart gefroren und von einer dünnen, harschigen Schneeschicht bedeckt, auf der ich in den Fellstiefeln des Dänen gut Tritt fassen konnte.

Vier Stunden lang begegneten wir niemandem. Mehrmals hörte ich in der Ferne jemanden rufen, und einmal war mir, als läutete in der Ferne eine Glocke. Rief sie zu den Waffen oder zur Messe?

Meine Kräfte begannen nachzulassen. Die Luft schnitt mit eisigen Klingen in meine Lunge, und mein Nacken war steif wie ein Baumstumpf. Wolfhelm zitterte und atmete flach; er hatte schon seit längerer Zeit kein Wort mehr gesagt.

«Schläfst du?», fragte ich.

«Ja», sagte er schwach.

Ich fragte mich, wie lange er das noch durchhalten würde, und zwang mich, meine Schritte zu beschleunigen. Ich hatte Wolfhelm nicht im letzten Augenblick vor den Plünderern gerettet, damit er im Wald auf meinem Rücken vor Entkräftung starb.

Und dann lichtete sich endlich der Wald. Der Kirchturm eines Dorfes ragte aus einer Senke hinter einem gewölbten Acker hervor, ein gedrungener Steinklotz mit flachem Schindeldach. Rechts und links davon stiegen dünne Rauchsäulen auf und verloren sich im windstillen Himmel. Als ich die höchste Stelle des Ackers erklommen hatte, breitete sich das Dorf vor uns aus: ein halbes Dutzend Gehöfte, eins davon deutlich größer als die anderen, dazwischen ein paar armselige Hütten, Ställe, Scheunen und Grubenhäuser, umgeben von einer struppigen Hecke, dahinter wieder der Wald. Ein Hund schlug an, ein paar Kühe antworteten mit Klagelauten. Alles sah sehr friedlich aus. Hier waren sie also noch nicht gewesen. Mit etwas Glück würde ich jemanden finden, der Wolfhelm versorgen könnte. Ich selbst würde mich nicht lange aufhalten. Die Ungewissheit über das, was vielleicht in Aachen geschehen war, ließ mir keine Ruhe.

Vom Acker führte ein unebener Pfad zu einem Durchgang in der Hecke. Als wir näher kamen, traten uns zwei Bewaffnete in den Weg, die offenbar hinter dem Gestrüpp auf der Lauer gelegen hatten. Es waren Bauern in grauen Wollkitteln, die sich an ihren Knüppeln festklammerten und ihre Angst hinter grimmigen Blicken zu verbergen versuchten.

Ich blieb stehen, um sie nicht zu Unbedachtheiten zu reizen – als wären die Tonsur und der bibbernde Greis auf meinen Schultern kein ausreichender Hinweis darauf, dass von mir keine Gefahr ausging. Misstrauisch musterten sie das Schwert an meiner Seite.

«Nimm die Hände hoch», knurrte einer der beiden.

«Wie denn?», fragte ich mit einem Kopfnicken nach hinten. «Er ist gelähmt.»

Sie tauschten einen Blick und ließen die Knüppel sinken.

«Wo kommt ihr her?»

«Prüm.»

Wieder tauschten sie einen Blick, als müssten sie sich über die nächste Frage verständigen.

«Sind die Nordmänner da?»

«Ja.»

«Was ist mit den anderen Mönchen?»

«Geflohen.»

Einer der beiden zeigte auf Wolfhelm. «Braucht er Hilfe?»

Es überrascht einen doch immer wieder, was die Leute für dumme Fragen stellen können.

«Danke, mir geht’s gut», murmelte Wolfhelm, aber dann erschlaffte sein Arm, und ich musste ihn auffangen, damit er mir nicht vom Rücken rutschte und auf den gefrorenen Boden fiel.

Endlich begriffen sie und legten ihre Knüppel weg. Zusammen trugen wir den mageren Körper, der in seinem Bärenpelz wie ein aufgeplustertes Geierküken aussah, zu einem der Holzhäuser. Wie ich der kurzen Beratung der beiden entnahm, gehörte es einer Frau namens Goselind, die sich angeblich auf die Heilkunst verstand. Das konnte alles Mögliche bedeuten. Im schlimmsten Fall würde sie Wolfhelm irgendeinen Absud aus Krötenzungen und Taubenblut einflößen und dabei sinnlose Zaubersprüche herunterbeten. Im besten Fall würde sie erkennen, dass er eine warme Suppe brauchte und sich ausruhen musste.

Das Haus war winzig. Es hatte nur einen einzigen Raum, vielleicht sechs Schritte im Quadrat groß, dessen Boden aus festgestampfter Erde bestand. Von der Balkendecke hingen unzählige Bündel von Zweigen und Kräutern zum Trocknen herab. Über der Feuerstelle an der Rückwand des Raumes war ein verbeulter Kessel aufgehängt. Es roch nach Rauch. Alle Läden waren geschlossen, sodass das Feuer die einzige Lichtquelle war. An den Wänden konnte man schief zusammengenagelte Holzgestelle erahnen, auf denen Töpfe, Krüge und Kannen aufgereiht waren. Nur ein Waschzuber und eine Handmühle verrieten, dass die Frau in dem Häuschen nicht nur ihre Mittel zubereitete, sondern dass sie auch dort lebte.

Goselind rührte mit einem riesigen Löffel im Kessel herum und streute mit der anderen Hand getrocknete Kräuter hinein. Sie war in eine dicke Wolldecke gewickelt, trug eine Filzkappe und Handschuhe und wandte uns den Rücken zu, als wollte sie uns zu verstehen geben, dass sie die Ankunft des Patienten längst vorausgeahnt hatte, über seine Beschwerden im Bilde war und ungestört die letzten Handgriffe bei der Zubereitung des passenden Tranks verrichten wollte. Immerhin murmelte sie keine Formeln vor sich hin, sondern sagte nur: «Legt ihn da ab.»

Ihre Stimme irritierte mich, sie klang wie die eines Kindes.

Wir betteten Wolfhelm, der nur ein leises Ächzen von sich gab, auf einen Strohsack, der mit Schafsfellen bedeckt war. Dann klopfte die Frau den Löffel am Kesselrand ab. Als sie sich umdrehte, wäre ich fast hintenüber gefallen. Ich hatte eine alte Kräuterhexe erwartet, doch diese Goselind war keine fünfundzwanzig Jahre alt und sah so aus, wie man sich einen Engel vorstellt: makellos und strahlend, was durch ihre sehr helle Haut und die weißblonden Haare noch verstärkt wurde. Ihr Lächeln war offen, ohne Scheu oder Misstrauen.

«Mach mal ein Fenster auf», sagte sie zu einem der Bauern. Dann hockte sie sich neben Wolfhelm und streifte die Handschuhe ab.

Licht strömte herein und fiel auf ihre schlanken Hände, die nicht aussahen, als ob sie damit jemals ein Ochsengespann angeschirrt oder ein Beet umgegraben hätte. Ich fragte mich, wie Goselind in diese Dorfgemeinschaft passte. Warum lebte sie hier allein? Hatte sie keine Familie? Keinen Mann? Keinen Beschützer? Lebte sie von ihrer Heilkunst? Immerhin schienen ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet im Dorf anerkannt zu sein, auch wenn das natürlich nicht viel zu bedeuten hatte.

Sie zog den Bärenpelz auseinander und schob Wolfhelms Hemd hoch, um seinen mageren Oberkörper freizulegen. Sie beugte sich vor und lauschte aufmerksam und mit geschlossenen Augen an seiner Brust. Nahm seine Hand und hielt sie eine Weile fest. Betastete seinen Hals. Legte ihm die Hand auf die Stirn. Drehte seinen Kopf zur Seite und wieder zurück. Als sie behutsam ein Augenlid hochzog, erwachte Wolfhelm und blickte sie verwirrt an.

«Ich bin tot», flüsterte er.

«Aber nein», beruhigte sie ihn.

«Schade.»

Wolfhelm sagte zunächst nichts mehr, verfolgte die weitere Untersuchung aber mit großer Aufmerksamkeit. Goselind richtete ihn auf und lauschte an seinem Rücken. Dann wies sie ihn an, nacheinander die Gliedmaßen zu bewegen. Als er nur die rechte Hand und das rechte Bein rührte, nickte sie wissend. Sie legte ihn wieder auf den Rücken und stellte ihm ein paar Fragen: wie er heiße, wo er geboren sei, wo er lebe, ob Sommer oder Winter sei. Sie ging vor, als hätte sie das Lehrbuch des Rufus von Ephesos über die Anamnese gelesen, was wohl kaum möglich sein konnte, denn das einzige Exemplar dieses Werks befindet sich meines Wissens auf der Reichenau. So oder so war deutlich zu erkennen, dass Goselind wusste, was zu tun war. Ich entspannte mich. Bei ihr würde er in guten Händen sein.

Natürlich spürte das auch der Patient. Als sie ihn nach den vier Evangelisten fragte, um sein Erinnerungsvermögen zu überprüfen, war er schon wieder zu Späßen aufgelegt. «Sokrates, Platon, Aristoteles und Pythagoras», antwortete er.

«Der ist ja völlig durcheinander», sagte einer der Männer aus dem Hintergrund.

«Im Gegenteil.» Goselind zog spöttisch eine Augenbraue hoch. «Er ist klarer bei Verstand als du, Thiedolf.»

Sie zog Wolfhelm das Hemd wieder herunter. «Er braucht eine warme Suppe», sagte sie. «Und dann muss er sich ausruhen.»

Kaum hatte sie das gesagt, da öffnete sich wieder die Tür, und ein Mann in einem langen dunkelbraunen Fellmantel trat ein, der so schmuddelig war, dass man nicht mehr sagen konnte, von welchem Tier der Pelz stammte. Er hatte einen tief herunterhängenden Schnauzbart und klare, helle Augen, und er strahlte eine natürliche Autorität aus. Sein Blick fiel auf mich, zuerst auf das Schwert, dann auf die Tonsur. Die Kombination irritierte ihn sichtlich, aber er sagte nichts dazu.

«Sind sie schon in Prüm?», fragte er, offenbar so überzeugt von seinem Rang, dass er es nicht für nötig befand, sich vorzustellen.

Ich nickte.

«Wie viele sind es?»

«Ungefähr zweihundert.»

«Wo sind die Brüder?»

«Gerade noch rechtzeitig geflohen.»

«Warum seid ihr nicht bei ihnen?»

Ich bezweifelte, dass er den wahren Grund verstehen würde. «Es gab noch was zu erledigen», sagte ich.

«Muss ja was Wichtiges gewesen sein», gab er spöttisch zurück.

«Für uns war es wichtig.»

«Na dann», sagte er und wandte sich ab. Es passte ihm offenbar nicht, dass ich keine weitere Auskunft gab.

«Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?», fragte ich. «Waren sie schon in Aachen?»

Er drehte sich um und schüttelte den Kopf. «Keine Neuigkeiten. Aber den Happen werden sie sich kaum entgehen lassen.» Damit nickte er Goselind zu, beugte sich unter der niedrigen Tür durch und stapfte nach draußen.

Seine Bemerkung ließ mich mit einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung zurück. Keine Neuigkeiten. Entweder sie waren noch nicht in Aachen gewesen, oder niemand war entkommen. Oder sie fielen gerade in diesem Moment über die Stadt her. Mit aller Kraft versuchte ich, die Bilder beiseitezuschieben, die vor meinem inneren Auge entstanden. Aachen hatte noch nicht einmal eine Mauer. Sie würden die Haustüren eintreten und sich nehmen, was sie haben wollten, vor allem Silber, Wein und Mädchen.

Goselind war aufgestanden und wieder an den Kessel getreten. Sie rührte ein letztes Mal um und begann dann, die Suppe in eine Holzschale zu schöpfen.

Draußen hob eine kleine Glocke zu läuten an. Die beiden Bauern, die uns hergebracht hatten, wandten sich zum Gehen, und ich folgte ihnen nach draußen.

Vor dem Haus wartete der Schnauzbärtige auf mich, und jetzt ließ er sich dazu herab, sich vorzustellen. Er hieß Bertram, war der Verwalter des hiesigen Villikationshofes und Vogt des zugehörigen Gerichtsbezirks. Während er mir erklärte, welche Maßnahmen er zum Schutz des Dorfes ergriffen hatte, setzte er sich in Richtung der Kirche in Bewegung, was mich dazu zwang, ihm zu folgen. Aus den Häusern traten Männer, Frauen und Kinder, die mich unsicher musterten. Keiner der Männer war bewaffnet.

Als Bertram meinen skeptischen Gesichtsausdruck sah, machte er eine wegwerfende Handbewegung. «Ich weiß selber, dass wir sie mit ein paar Knüppeln und Spießen nicht aufhalten werden», sagte er. «Aber heute werden sie nicht herkommen. Heute ist der Tag des heiligen Gauzbert, dessen sterbliche Hülle unsere Kirche zu beherbergen die Ehre hat.»

Ich erinnerte mich undeutlich an die Lebensbeschreibung des Heiligen, die ich vor ein paar Jahren zur Korrektur überflogen hatte, nachdem einer unserer Schreiber sie kopiert hatte. Es war keine besondere Geschichte: Gauzbert war ein Priester gewesen, der vor langer Zeit das Evangelium bei den Heiden gepredigt und sich angeblich vor einer aufgepeitschten Volksmenge ein Duell mit einem einheimischen Magier geliefert hatte. Gauzbert hatte die auf ihn geschleuderten Blitze mit dem Messbuch abgewehrt, ein paar herbeigerufene Dämonen durch Besprengen mit Weihwasser in Qualm aufgelöst und einen Schwarm verzauberter Krähen, die der Magier auf ihn gehetzt hatte, mit der Kraft seines Gebets in Tauben verwandelt. Leider hatte auch das nicht geholfen: Die Menge hatte ihn mit seinem eigenen Kruzifix erschlagen. Der Leichnam war von Gauzberts Mitbrüdern geborgen worden und wirkte seitdem regelmäßig Wunder. Ich hatte wie üblich ein paar Grammatikfehler berichtigt und den Bericht an die Schreibstube zurückgereicht. Dass Gauzbert bei uns in der Gegend bestattet war, hatte ich gar nicht gewusst.

«Am Tag des Heiligen wird der Sarg geöffnet, um die Gläubigen den unversehrten Leib schauen zu lassen», sagte Bertram feierlich. «Komm mit zur Kirche, dann kannst du das Wunder mit eigenen Augen sehen. Deine Gebete sind uns willkommen.»

Ich erwartete nichts Gutes, denn ich wusste ja, wie das lief: Solche Legenden entstehen immer dann, wenn eine Kirche keine angemessenen Reliquien bekommt. Irgendwann tauchen ein paar Knochen auf, ein Name wird ins Spiel gebracht, den noch nie einer gehört hat, Mirakelgeschichten machen die Runde, jemand schreibt sie auf und präsentiert sie als Beleg für die Wundertätigkeit der Reliquien. Aristoteles nennt so etwas einen Zirkelbeweis, aber damit brauchte ich Bertram natürlich nicht zu kommen. Und weil von Gauzbert offenbar mehr übrig geblieben war als nur die Gebeine, beschlich mich eine Ahnung, was hier gleich gespielt werden würde.

Die Kirche war karg, aber sauber gefegt. Hinter dem Altar war ein mit Schnitzereien verzierter Sarg auf ein Säulengestell gesetzt und mit einem Baldachin überkrönt worden. Der Priester stand mit dem Rücken zum Kirchenraum und hielt den Kopf gesenkt. Fünf Dutzend Menschen hatten sich hier versammelt: Männer und Frauen jeden Alters, dazu viele Kinder. Die meisten waren ärmlich gekleidet, viele hatten sich in löcherige Decken gehüllt und Tücher um die Köpfe gewickelt. Ihre Atemwolken wallten durch die Lichtstrahlen, die durch die winzigen Fenster hereinfielen.

Bertram führte mich, nach rechts und links nickend, in die erste Reihe. Hinter uns wurde getuschelt.

Der Priester blickte auf und hob die Hände. Das Tuscheln erstarb. Ein Rascheln ging durch die Reihen, als alle niederknieten. Dann war es für einen Moment totenstill in der Kirche. Der Priester räusperte sich.

Doch gerade als er das Kyrie anstimmen wollte, kam von draußen ein Geräusch, das schnell lauter wurde: das Trommeln von Pferdehufen, begleitet von Wiehern und Kommandorufen in einer fremden Sprache. Sofort war die ganze Gemeinde auf den Beinen. Panik griff um sich, alle schrien durcheinander, Mütter nahmen die Kinder hoch, der Priester fuhr herum und griff nach dem silbernen Kreuz, das um seinen Hals hing. Das Hufgetrappel verstummte direkt vor der Kirche, und gedämpfte Rufe erschollen. Bertram bahnte sich seinen Weg durch die schreienden und betenden Menschen und versuchte, sie zu beschwichtigen, doch die Todesangst war wie eine Flutwelle durch die Kirche geschwappt und schwoll nur noch weiter an.

Auch ich war aufgesprungen und hatte das Schwert aus der Scheide gerissen. Und ich erinnere mich noch genau, dass mein erster Gedanke nicht den verängstigten Dorfbewohnern galt und auch nicht mir selbst, sondern Judith. Wenn sie in Aachen nicht mehr sicher war, dann musste ich dafür sorgen, dass sie anderswo unterkam. Ich war der Einzige aus der Familie, der wusste, wo sie lebte. Genau genommen, war ich der Einzige, der wusste, dass sie lebte.

Für weitere Gedanken war keine Zeit. Die Kirchentür flog auf, und wie ein Racheengel erschien im hereinflutenden Gegenlicht der erste Däne. Auf dem Lederpanzer blitzten Nieten auf, als er eintrat; hinter ihm drängten weitere nach. Die Dorfbewohner hatten sich zum Altar geflüchtet und scharten sich um den Priester wie um den Leithammel, die Blicke starr auf den Eingang gerichtet. Der Priester reckte das Kreuz in die Höhe und betete laut, fast kreischend.

Der Däne grinste breit und hieb sich mit der Schwertklinge ein paarmal in die flache Hand. Ein Dutzend weitere Krieger quollen herein. Sie sahen aus, als wären sie direkt der Hölle entstiegen: Allesamt trugen sie struppige Pelze, die ihre Schultern auf monströse Weise verbreiterten, ein paar von ihnen hatten Perlen in die zumeist blonden Bärte geflochten, einer war im Gesicht tätowiert.

Für einen Augenblick standen wir uns gegenüber wie Wolfsrudel und Schafherde. Dann rückten sie vor, Schritt für Schritt, nicht überstürzt, sondern fast genüsslich, als würde ihnen gerade ein Festmahl serviert, dessen Freuden sie durch Zügelung ihrer Gier in die Länge ziehen wollten, weil es zu köstlich war, um es in einem Bissen hinunterzuschlingen.

«Wenn kein Wunder passiert, sind wir gleich tot», sagte Bertram neben mir leise. Es war eine Feststellung; er schien keine Angst vor dem Tod zu fühlen, lediglich Bedauern darüber, dass er das diesseitige Leben nicht noch ein wenig länger würde genießen können, bevor das jenseitige begann. Wahrscheinlich tröstete ihn die Tatsache, dass es keine bessere Möglichkeit gab, in den Himmel zu gelangen, als in einer Kirche von Heiden ermordet zu werden. Vielleicht würde man uns sogar als Märtyrer verehren.

Doch das sind Gedanken, die mir erst später kamen. In diesem Augenblick war ich nicht mehr Tankred, der Benediktinermönch und Bibliothekar der Abtei Prüm, sondern Tankred, der Sohn des Grafen Thegan, zum Kämpfen erzogen und ausgebildet. Ich hob das Schwert und überschlug Abstände, Positionen und Waffen der Gegner, ihre Äxte und Schwerter, ihre möglichen Stärken und Schwächen, ihre Behändigkeit und ihre Körpergröße; ich erfasste mit einem Blick einen Linkshänder und einen Unvorsichtigen, den ich mir zuerst vornehmen würde. So offensichtlich es war, dass ich diesen Kampf verlieren würde, so sicher war es auch, dass ich mich ihm stellen würde.

Dass es nicht dazu kam, ist einem Umstand zu verdanken, über den ich eigentlich lieber schweigen sollte.

Das von Bertram erwähnte Wunder passierte tatsächlich. Jedenfalls erzählt man sich das noch heute in der ganzen Gegend; nur eine Handvoll Leute kennt die wahre Geschichte, und diese Leute halten wohlweislich den Mund.