Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: AUDIOBUCH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

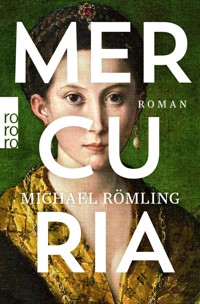

Ein überwältigend prächtiger, phantastisch recherchierter und ungeheuer spannender historischer Roman in der Tradition von Umberto Eco. Mailand 1493: Der junge Pandolfo wird schwer verletzt und ohne Gedächtnis von dem Seidenhändler Bernadino Bellapianta auf der Straße gefunden. Nun arbeitet er für den reichen Unternehmer und Abenteurer. Auf der Suche nach seiner Vergangenheit steigt Pandolfo mit einem Flugmaschinenbauer in die Lüfte auf, stolpert über einen toten Osmanen, verliebt sich zum zweiten Mal in dieselbe Frau, überlebt einen weiteren Mordanschlag und kommt langsam dahinter, dass sein Wohltäter nicht ganz so tadellos ist, wie er scheint.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Michael Römling

Pandolfo

Historischer Roman

Über dieses Buch

Ein überwältigend prächtiger, phantastisch recherchierter und ungeheuer spannender historischer Roman in der Tradition von Umberto Eco. Mailand 1493: Der junge Pandolfo wird schwer verletzt und ohne Gedächtnis von dem Seidenhändler Bernadino Bellapianta auf der Straße gefunden. Nun arbeitet er für den reichen Unternehmer und Abenteurer. Auf der Suche nach seiner Vergangenheit steigt Pandolfo mit einem Flugmaschinenbauer in die Lüfte auf, stolpert über einen toten Osmanen, verliebt sich zum zweiten Mal in dieselbe Frau, überlebt einen weiteren Mordanschlag und kommt langsam dahinter, dass sein Wohltäter nicht ganz so tadellos ist, wie er scheint.

Vita

Michael Römling, geboren 1973, gründete nach Geschichtsstudium und Promotion einen Buchverlag und schrieb zahlreiche stadtgeschichtliche Werke sowie historische Romane. Der Renaissance fühlt er sich seit einem achtjährigen Aufenthalt in Rom verbunden. Auch in seinem Roman Mercuria (2020) widmet er sich dieser Zeit.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg bei Reinbek

Covergestaltung FAVORITBUERO, München

Coverabbildung Der Streit mit Simon Mago und die Kreuzigung des heiligen Petrus. Fresco (Ausschnitt) von Filippino Lippi, um 1480/Bridgeman Images

ISBN 978-3-644-30044-6

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

1

Wenn alle, die Bernardino Bellapianta etwas zu verdanken haben, sich vor der Kathedrale versammeln und, sagen wir, über San Lorenzo Maggiore zur Stadt hinausziehen würden, dann dürfte die Spitze dieser Prozession Assago, vielleicht sogar schon Binasco erreicht haben, bevor das Ende überhaupt die Porta Ticinese durchschritten hätte. Ja, vielleicht würden die Letzten sogar vom Zug abgeschnitten, weil inzwischen die Dämmerung hereingebrochen wäre und die Wachen eine Lücke im Strom der Dankbarkeit genutzt und den Nachzüglern entnervt die Tore vor der Nase zugeknallt hätten. Nein, ich übertreibe nicht. Ja, ich weiß, dass es bis Assago sechs Meilen sind und neun bis Binasco.

Möglicherweise würde sich dann gleichzeitig, angelockt von dem Auflauf, noch ein weiterer Zug aus denen formieren, die Bernardino Bellapianta vor den Kopf gestoßen und mit der schamlosen Zurschaustellung seines Reichtums gedemütigt hat, ein Aufmarsch all derer, die er übers Ohr gehauen, aus dem Geschäft gedrängt und in den Ruin getrieben hat. Um Rangeleien zwischen den beiden Gruppen zu vermeiden, sollte man diesen zweiten Zug vielleicht über San Babila durch die Porta Orientale leiten, wenn möglich mit einem kleinen Umweg, um ihn nicht direkt an Bernardino Bellapiantas Palast vorbeidefilieren zu lassen.

Wenn man es mir gestattete, würde ich mit der allergrößten Freude die erste Prozession anführen. Denn trotz allem, was hier noch zur Sprache kommen wird, stehe ich am Ende doch tiefer in Bernardino Bellapiantas Schuld als alle, die durch ihn zu Geld und Ansehen gekommen sind und damit prahlen, dass sie bei ihm ein und aus gegangen sind, ab und zu an seinem Tisch gegessen haben oder vielleicht auch nur ein einziges Mal zu ihm vorgelassen wurden.

Bernardino Bellapianta rettete mein Leben am Tag des heiligen Servatius im tausendvierhundertdreiundneunzigsten Jahr nach der Geburt unseres Erlösers. Ich selbst erinnere mich nicht an diesen Tag, und das wäre wohl auch zu viel verlangt, schließlich hatte mir gerade jemand mit einem Hammer ein beachtliches Loch in den Schädel gehauen. Aus dem, was mir später von verschiedenen Zeugen berichtet wurde, reime ich mir in etwa den folgenden Ablauf der Ereignisse zusammen:

Es war ein warmer Abend. Der Himmel wölbte sich in einem für unsere Gegend ganz unüblichen Blau über der Stadt, und die Schatten wanderten an den Strebepfeilern des Chors der Kathedrale empor, der die umstehenden Gebäude einschüchternd überragte. Ein letzter Schimmer wie von geschmolzenem Kupfer lag auf den wirr zusammengenagelten Gerüsten, die die unfertige Vierungskuppel umrankten, sodass das Ganze passenderweise fast wie eine Dornenkrone aussah. Drinnen verhallten die letzten Orgelklänge der Abendmesse. Später wurde behauptet, der Priester hätte über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gepredigt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Ist bekannt? Gut.

Nun war Bernardino Bellapianta an diesem Abend weder von Jerusalem nach Jericho unterwegs, noch ging er zu Fuß. Er war zu Pferd. Genauer gesagt, ritt er den etwas schreckhaften Atlasschimmel, den ihm Hadim Ali Pascha verehrt hatte, der spätere Großwesir des türkischen Sultans. Das Geschirr des Pferdes war mit silbernen Beschlägen in Form kleiner gekrönter Schlangen versehen, ein Geschenk des Herrn Ludovico Sforza, der damals die Geschäfte unseres Staates führte. Von dieser Art waren die Männer, mit denen Bernardino Bellapianta verkehrte.

Für all jene, die mit den Verhältnissen nicht vertraut sind, sollte ich vielleicht erklären, wie seinerzeit die Dinge lagen: Ludovico der Schwarze, wie schon damals ganz Mailand ihn nannte, war der Onkel des rechtmäßigen Herzogs Gian Galeazzo Sforza, eines launischen Bürschchens von knapp vierundzwanzig Jahren, dem man die Geschicke des Staates beim besten Willen nicht hätte überlassen können. Er betrank sich von morgens bis abends und geisterte im Kastell von Pavia herum, während Ludovico die von ihm vorab unterzeichneten und gesiegelten Urkunden ausfertigte. Wenn Gian Galeazzo in den lichten Momenten zwischen seinen Vollräuschen bockig wurde, schickte Ludovico ihm ein paar neue Windhunde nach Pavia, und damit hatte es sich. Wenn es ganz schlimm wurde, ritt er selbst hin und gab seinem Neffen ein paar hinter die Löffel.

Zurück zu Bernardino Bellapianta. Am besagten Abend kam er von einer Besprechung mit Ludovicos Sekretären. Was genau dort erörtert und beschlossen worden war, ist nicht weiter wichtig. Worum auch immer es gegangen war, Bernardino Bellapianta wird seinen Willen bekommen haben. Die herzogliche Kasse schuldete ihm sechzehntausend Scudi, woran er die anwesenden Herren wohl nicht ausdrücklich hatte erinnern müssen.

Er verließ die Runde etwa zu der Zeit, als im Inneren der Kathedrale der Zelebrant seine Gemeinde entließ. Männer und Frauen strömten schwatzend auf den Domplatz. Vielleicht hallten die Worte, die unser Erlöser am Ende des Gleichnisses zu dem neunmalklugen Schriftgelehrten sagt, noch in ihren Ohren nach: Dann geh und handle ebenso. Allerdings war der Ratschlag ein paar Straßenecken weiter längst verklungen, wie wir gleich sehen werden.

Bernardino Bellapianta bahnte sich seinen Weg durch das fromme Volk, das sich langsam auf dem von geschlossenen Verkaufsbuden übersäten Platz vor der Kathedrale verteilte. Der eine oder andere mag den Vorbeireitenden erkannt haben. Die alte Ziegelfassade duckte sich unter dem aufgeplusterten Neubau, der die Kirche wie ein unvollendeter Kokon umschloss: ein gigantisches Federkleid aus Marmor zur Ehre eines Gottes, dessen Sohn sich mit den Bettlern abgegeben hatte. Bernardino Bellapianta umrundete den Bau und ritt ohne Eile am erzbischöflichen Palast vorbei.

Auf der Piazza Verzaro war zwei Tage zuvor Markt gewesen. Aus irgendeinem Grund waren Gemüseabfälle und verfaultes Obst nicht weggeschafft, sondern nachlässig zu einem riesigen Haufen zusammengekehrt worden.

In diesem Haufen lag ich.

Derjenige, der mir den Schädel eingeschlagen hatte, war verständlicherweise davon ausgegangen, dass ich nicht mehr am Leben sein konnte. Als wir uns später erneut begegneten, starrte er mich an wie ein Bauernjunge, dem gerade der Ziegenfüßige im Schwefeldampf erschienen ist.

Wie gesagt, es war warm, und wegen des Gestanks, den das vergammelnde Grünzeug verströmte, dürften die Vorbeigehenden die Köpfe abgewandt haben. Sah also wirklich niemand, dass da eine Hand aus dem Abfallhaufen ragte? Auch dann nicht, als ein paar Köter daran zu zerren begannen? Hätten nicht zumindest die Besucher der Abendmesse etwas empfänglicher sein können für die Botschaft, die sie gerade gehört hatten?

Bernardino Bellapianta liebte es, allein durch die Stadt zu reiten. Er hätte einen kürzeren Weg einschlagen können, um nach Hause zu gelangen, doch er nahm die Piazza Verzaro. Wollte er einen Abstecher über San Giacomo in Raude machen? Möglicherweise reizte ihn ja der Gedanke, sich hinter den verschwiegenen Mauern des Freudenhauses unters Volk zu mischen, wo die jungen Damen bei schweißtreibenden Tänzen ihre Arme an den Gästen hochranken ließen. Vielleicht wollte er auf diese Weise sogar den Gerüchten begegnen, die damals über ihn im Umlauf waren und von denen ich erst später erfuhr: dass er es nämlich nach der Art der Florentiner lieber mit den jungen Herren trieb.

Was auch immer er vorhatte – er kam nicht dazu. Auf der Piazza Verzaro fiel sein Blick auf den Abfallberg und auf die Hand, an der gerade ein struppiger Köter besonders gierig zu zerren begonnen hatte, um die ganze Beute ans Licht zu holen.

Bernardino Bellapianta wendete sein Pferd mit einem Schenkeldruck. Gesichter drehten sich ihm zu. Hier und da wurde Unverständliches gemurmelt. Der Hund hielt inne, ohne die Hand loszulassen, und schielte misstrauisch zu Ross und Reiter empor.

Menschen tröpfelten aus dem Strom der Vorübergehenden heraus und sickerten zu einer kleinen Ansammlung zusammen, die wie von selbst neue Schaulustige anzog. Niemand rührte einen Finger. Alle glotzten abwechselnd auf den Köter und auf Bernardino Bellapianta, oder sie glotzten ihren Nebenmann an, um herauszufinden, was es überhaupt zu glotzen gab. Weiter hinten reckten sie die Hälse. In den Häusern, die den Platz säumten, klappten Fensterläden auf wie in einer Bühnenkulisse.

Bernardino Bellapianta wandte sich, immer noch im Sattel sitzend, zu den Gaffern um. Ob vielleicht mal jemand anfassen könne?

Keiner rührte sich. Im Gegenteil: Irgendwo aus der zweiten Reihe ließ sich ein verächtliches Schnauben vernehmen, und eine aufwieglerische Stimme verkündete, hier werde niemand irgendwo anfassen, nur weil einer dieser vornehmen Herren mal wieder zu bequem sei, vom Pferd zu steigen und sich die parfümierten Seidenhandschuhe schmutzig zu machen. Und überhaupt sei es den besagten vornehmen Herren doch ohnehin gleichgültig, ob andere auf der Straße verreckten oder nicht.

Bernardino Bellapianta schloss angesichts dieser bodenlosen Frechheit die Augen und holte tief Luft, als müsste er sich selbst zur Ordnung rufen, schwang sich dann mit einem halb gereizten, halb verächtlichen Knurren aus dem Sattel und übergab dem Erstbesten die Zügel seines Pferdes, nein, er übergab sie nicht: Er griff sich die erstbeste irgendwo an einem der Gaffer hängende Hand und klatschte die Zügel unwirsch hinein, als hätte er einen begriffsstutzigen Reitknecht vor sich. Dann wandte er sich dem Abfallhaufen zu.

Bernardino Bellapianta scheuchte den Köter mit einem Fußtritt davon. Kniete vor der blutverschmierten Hand nieder wie vor der Reliquie eines Märtyrers und ergriff sie. Fühlte den Puls. Fand ihn. Durchwühlte mit Seidenhandschuhen, die in der Tat parfümiert waren, die Obstschalen, um den Arm, die Schulter und schließlich das Gesicht freizulegen. Mein Gesicht.

Ich lag auf dem Rücken. Mein Schädel war von einer dunkelbraunen Kruste überzogen, in der die Haare klebten wie ein Helm. Mit dem Daumen zog Bernardino Bellapianta ein Augenlid nach oben. Die Iris, grün wie die herumliegenden Salatblätter, starrte ins Leere. Die Pupille zog sich zusammen. Das letzte bisschen Leben in mir bündelte sich in diesem kleinen schwarzen Kreis.

Bernardino Bellapianta warf einen letzten verächtlichen Blick in die Runde, stapfte mit zwei entschlossenen Schritten in den Abfallhaufen und räumte das faulige Gemüsezeug zur Seite. Dann packte er mich unter den Achseln und wuchtete mich hoch. Ein Raunen ging durch die Zuschauermenge, und immer noch half niemand, als er mich behutsam quer über den Rücken seines Pferdes legte. Die Satteldecke war aus Goldbrokat, mit Granatapfelmuster und einer Borte aus Zobelpelz. Wie sie hinterher aussah, das kann man sich denken. Die Menge teilte sich. Bernardino Bellapianta führte das Pferd am Zügel. Wir ließen die Gaffer hinter uns und nahmen ein paar Gassen, dann öffnete sich der Platz vor San Giorgio al Pozzo Bianco. Glücklicherweise war hier die Messe bereits seit längerer Zeit vorbei; nur noch ein paar vereinzelte Gestalten standen herum und hielten Maulaffen feil. Bevor sich großes Gerede erheben konnte, veschluckte uns das Tor des Palastes von Bernardino Bellapianta.

Hatte auf dem abgeräumten Gemüsemarkt keiner einen Finger gerührt, schnellten nun, kaum dass wir den Innenhof erreicht hatten, Hände von allen Seiten heran. Kräftige Arme luden mich ab und trugen mich über ein paar Treppen in ein Zimmer, in dem ein Springbrunnen plätscherte. Frauenhände tupften an meiner Kopfwunde herum. Aus der Nachbarschaft wurde ein Chirurg namens Fabrizio da Pontremoli geholt, der, weil es nichts zu amputieren gab, ratlos neben meinem Bett stand und den Kopf hin und her wiegte. Später gestand er, er hätte seinen gesamten Besitz verloren, wenn er an diesem Abend hätte wetten sollen, ob ich mit dem Leben davonkommen würde oder nicht.

Es dauerte drei Tage und drei Nächte, bis ich zum ersten Mal die Augen aufschlug. Natürlich mangelte es hinterher nicht an frömmelnden Schlaubergern, die den nächstliegenden aller Vergleiche zogen und in meiner Rückkehr in die Welt der Lebenden eine Art österliches Wunder erblicken wollten. Von einer Auferstehung war ich allerdings noch weit entfernt, als ich die Augen öffnete. Mein Körper war wie aus Blei. Doch merkwürdigerweise kann ich mich noch sehr genau an das erinnern, was ich sah.

Ich sah einen Himmel voller Sterne. Eine einleuchtende Erklärung hätte sich angeboten: Ich war tot. Doch der Schlag auf den Kopf hatte meinen Verstand derart getrübt, dass mir der Unterschied zwischen tot und lebendig nicht so ohne weiteres gewärtig war. Wie in einem Nebel trieb ich dahin und wunderte mich zunächst nicht über meinen Zustand. Mein Gedächtnis war ein Buch mit leeren Seiten.

Der erste neue Eintrag in diesem Buch war also dieser Sternenhimmel, der plötzlich einfach da war. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass das Erscheinen der Sterne im Zusammenhang mit dem Aufschlagen meiner Augen stand. Über dieser Erkenntnis schlief ich ein, wachte wieder auf und kam zu weiteren Einsichten: Die Sterne waren an die Decke des Raumes gemalt. Es gelang mir, den Kopf ein wenig zur Seite zu drehen. Geflügelte Gestalten tummelten sich dichtgedrängt vor einem dunklen Hintergrund. Dreiköpfige Geier mit Reitern auf dem Rücken. Menschen, die mit weitaufgespannten Gewändern durch die Luft segelten. Ritter in voller Rüstung, die auf dem Rücken von gewaltigen Insekten in den Kampf ritten. Wesen mit Thunfischköpfen und Krebsscheren.

Ein paar ausgewählte Bedienstete bekamen Zutritt zu meinem Zimmer. Wie viele es waren, kann ich nicht sagen, denn in meiner Erinnerung verschmelzen sie zu einer einzigen Gestalt mit einem Engelsgesicht wie auf alten Gemälden, schön und austauschbar zugleich. Während ich langsam meine Sinne wiederfand, wunderte ich mich zunächst noch nicht darüber, dass ich mich an nichts von dem erinnern konnte, was mir in meinem bisherigen Dasein widerfahren war. Ich war noch nicht einmal neugierig auf meine Vorgeschichte, weil mir offenbar nicht bewusst war, dass ich eine haben musste. Es war, als würde mein Leben jetzt erst beginnen. Vielleicht war das eine gute Voraussetzung, um wieder auf die Beine zu kommen, anstatt dem Wahnsinn anheimzufallen.

Nach ein paar Tagen erkannte ich, dass es sich bei den merkwürdigen Flugwesen in meinem Zimmer um Darstellungen auf zwei schweren Teppichen handelte, die die Längsseiten des fensterlosen und von Öllampen flackernd erhellten Raumes von der Decke bis zum Boden bedeckten. Wirre Geschichten geisterten durch meinen Kopf, und manchmal baute ich die Bediensteten, die mich versorgten, in diese Geschichten ein. Einmal beugte sich ein Mensch mit dem Kopf eines Kranichs über mich und schob mir einen Löffel mit einer honigartigen Paste in den Mund. Ein anderes Mal half mir eine wollige Hummel beim Aufsetzen und sagte, dass ich schon viel besser aussähe.

Wochenlang lag ich so da, immer noch zu schwach, um aufzustehen. Ich lernte die Namen derer, die sich um mein Wohlbefinden kümmerten, ohne dass mein eigener Name mir einfallen wollte. Ich trank und aß, was sie mir einflößten und in den Mund steckten. Ich ließ zu, dass sie mich mit warmem Wasser am ganzen Körper wuschen. Wenn das Fieber stieg, legten sie mir kühle Tücher auf die Stirn, und manchmal setzte sich eine Frau an mein Bett und hielt meine Hand. Ihre Finger spielten in meiner Handfläche, als spräche sie in einer fremden Zeichensprache zu mir. Einmal löste sich ein großes Insekt aus einem der Wandteppiche, trat an mein Bett und fühlte meinen Puls. Überhaupt schienen die Figuren auf den Teppichen die meiste Zeit über irgendwie in Bewegung zu sein. Bald wurden sie mir so vertraut, dass ich sie auch mit geschlossenen Augen vor mir sah.

Eines Tages kamen zwei Bedienstete und verkündeten, es sei an der Zeit, die ersten Schritte zu machen. Während ich noch überlegte, was sie wohl meinten, wuchteten sie unter beschwichtigenden Worten meine Beine aus dem Bett und richteten mich auf. Der Raum kippte zur Seite, aber sie rückten ihn wieder gerade. Ein paar Arme ergriffen mich, und das Bett sank unter mir weg. Sie tauschten einen begeisterten Blick und fühlten sich offenbar angespornt, weitere Versuche mit mir anzustellen. Wie bei einer Marionette setzten sie meine Füße voreinander und ermunterten mich, sie nicht die ganze Arbeit machen zu lassen, also tat ich, was ich konnte, um sie nicht zu enttäuschen. Am ersten Tag schaffte ich zwei Schritte, bevor meine Beine schmolzen. Am zweiten Tag umrundete ich das Bett. Am dritten Tag gelangte ich bis zu einem der Teppiche, auf dem eine Gruppe von Menschen auf dem Rücken von Delfinen durch bewegte See ritt. Ich strich über den Stoff, und wahrscheinlich blickte ich meine Helfer dabei so fragend an, dass einer von ihnen sich aufgefordert fühlte, mir Antwort zu geben: Die Teppiche habe Bernardino Bellapianta anfertigen lassen, dort seien Geschichten dargestellt, die lange verschollen gewesen und kürzlich in einem alten Buch wiederentdeckt worden seien. Und mit einem Mal begriff ich, dass diese Geschichten eine Welt für sich waren, die mit der wirklichen Welt nichts zu tun hatte. Die wirkliche Welt war hinter diesen Wänden. Der Raum musste Teil eines Hauses sein und das Haus Teil einer Stadt. Die Tage, die ich im Bett verbracht hatte, waren ein kleiner Ausschnitt aus der Zeit. Mein Leben hatte außerhalb dieses Raumes begonnen und würde außerhalb dieses Raumes weitergehen. Diese Erkenntnis war so überwältigend, dass ich das Bewusstsein verlor.

Als ich wieder zu mir kam, saß Bernardino Bellapianta an meinem Bett. Ich sah ihn zum ersten Mal, aber es war sofort klar, dass er derjenige war, dessen Wille hier geschah und um den alles kreiste. Die Figuren auf den Wandteppichen schienen auf seine Befehle zu warten. Auch sitzend war er groß und massig. Sein Gesicht zeigte die Zufriedenheit von jemandem, der gerade gut gegessen hat. Seine braunen Augen schienen alles zu begreifen. Sie glühten im Licht der kleinen Lampe auf dem Tischchen neben dem Kopfende meines Bettes. Hinter meinen Rücken hatte man einen Stapel dicker Kissen gestopft, sodass ich fast aufrecht saß.

Wir betrachteten einander lange, ohne dass einer von uns etwas sagte. Was hätte ich auch sagen sollen? In meinem Kopf wirbelten Worte durcheinander, die sich einfach nicht zu Sätzen ordnen wollten, und wenn sie es taten, dann erschienen sie mir sinnlos und verklangen sofort wieder. Ich ahnte, dass es Fragen gab, die beantwortet werden mussten. Wer war ich? Woher kam ich? Wie war ich hierhergeraten? Doch all diese Fragen waren zu einem festen Kokon verwoben, aus dem kein Fadenende ragte, an dem ich hätte ziehen können. Die Figuren auf den Teppichen verharrten regungslos im Halbdunkel.

Es klopfte an die Tür, und ohne eine Antwort abzuwarten, betrat ein Männlein in einem engen schwarzen Wams den Raum. Es hatte einen Stapel Papiere unter dem linken Arm und in der rechten Hand ein Tintenfässchen, in dem eine Feder steckte. Sein Gesicht verriet, dass hier etwas keinen Aufschub duldete. Es trat zu uns und murmelte, nachdem es einen flüchtigen Blick auf mich geworfen hatte, Bernardino Bellapianta etwas ins Ohr. Dann reichte es ihm die Papiere, auf denen sich winzige Zeilen aneinanderdrängten, und stellte das Tintenfass auf den kleinen Tisch. Bernardino Bellapianta blätterte den Stapel flüchtig durch. Unterzeichnete einige der Blätter mit unwirschen Federstrichen. Legte den Rest neben das Tintenfass. Reichte dem Männlein die unterschriebenen Papiere. Erneut steckten sie die Köpfe zusammen.

Was dann geschah, wurde hinterher immer wieder erzählt.

Das oberste Blatt auf dem Stapel war leer. Während Bernardino Bellapianta und das Männlein weiter tuschelten, langte ich nach dem Papier und legte es auf meine Knie. Ergriff die Schreibfeder. Setzte an. Die beiden unterbrachen ihr Gespräch und begannen mich anzustarren. Meine Hand warf geschwungene Konturen auf das Blatt, zog hier etwas nach, schraffierte dort eine Fläche. Wieder und wieder tauchte die Feder ein, fand wie von selbst den Weg vom Papier zum Tintenfass und wieder zurück, kratzte, tupfte, sprang über Fertiges hinweg und vervollständigte Unfertiges, bis das Bild auf dem Blatt mit dem Bild vor meinen Augen zur Deckung gekommen war: ein Gesicht im Halbprofil unter dichtem schwarzem Haar, das dem Kahlfraß der Jahre widerstanden hatte, eine gerade abfallende und unten etwas aufgeworfene Nase, von der entschlossene Falten zu den Mundwinkeln liefen, vor allem aber zwei ungläubig blickende Augen und ein leicht geöffneter Mund. Jeder, der die Zeichnung später sah, erkannte das Gesicht, obwohl sich niemand erinnern konnte, jemals einen vergleichbaren Ausdruck darin gesehen zu haben: Bernardino Bellapianta war verblüfft, geradezu überrumpelt.

Meine Hand zeichnete mit ein paar schnellen Strichen eine winzige Eule unter das Gesicht, dann steckte sie die Feder in das Tintenfass zurück. Ich schloss die Augen, ohne recht zu begreifen, was gerade geschehen war. Mein Kopf begann zu pochen. Jemand zog das Blatt weg. Und dann hörte ich zum ersten Mal Bernardino Bellapiantas Stimme:

«Na, Alvaro. Ob wir so einen wohl gebrauchen können?»

2

In den Tagen nach Bernardino Bellapiantas erstem Besuch an meinem Bett machte ich rasante Fortschritte. Meine Hände, die wie von selbst gezeichnet hatten, entdeckten sämtliche Funktionen gleichzeitig wieder. Ich nahm meinen Helfern Becher, Löffel und Tücher ab und benutzte sie mit einer plötzlichen Sicherheit, die alle in Erstaunen versetzte. Die Sprache war mir auf einmal vertraut, und die Wörter, die in den lockeren Gesprächen meiner Helfer fielen, riefen die passenden Bilder hervor, auch wenn ich selbst beim Sprechen manchmal kleine Fehler machte, die sie zum Lachen brachten. Doch die Sätze, die sie sagten, ergaben für mich mehr und mehr Sinn. Es war, als bewegte ich mich in einem großen Raum voller verhängter Gegenstände, von denen unsichtbare Hände nach und nach die Tücher wegzogen. Wenn sie von ihren Besorgungen auf dem Markt sprachen, sah ich einen großen Platz voller Menschen und Verkaufsstände vor mir, an denen Gemüse und Fleisch, Schuhe, Stoffe und Werkzeuge angeboten wurden, untermalt von Stimmengewirr, Hundegebell und dem Klimpern von Münzen. Wenn die Rede auf die Sonntagsmesse kam, konnte ich in Gedanken durch eine Kirche spazieren, in der strahlendes Licht durch bunte Glasfenster stach, leuchtende Streifen in den Weihrauchdunst schnitt und sich in Weihwasserbecken spiegelte, während die Liturgie von den Wänden widerhallte. Ein Rätsel aber ließ sich vorerst nicht lösen: Sah ich den Markt und die Kirche, die ich in meinem früheren Leben selbst besucht hatte? Oder waren das Bilder von irgendeinem Markt, von irgendeiner Kirche?

Zu einem meiner Helfer, einem dicklichen jungen Mann namens Paolo, fasste ich Vertrauen. Erinnerte er mich an jemanden, den ich gekannt hatte? Aus seinem weichen Gesicht ragte ein gewaltiger Zinken, und sein hintergründiges Lächeln war immer von einem schwarzen Bartschatten eingerahmt. Seine Sprache war merkwürdig.

«Du redest komisch», sagte ich zu ihm.

«Findest du? Wie denn?» Sein Lächeln verriet, dass er sich absichtlich dumm stellte.

«Als hätten sie dir die Zähne zusammengeklebt.»

«Ich bin Neapolitaner», sagte er. Er sprach es aus wie Nabulidaner. «Schon mal gehört?»

Ich war mir nicht sicher. Ein paar Bilder erschienen. Eine weite Bucht. Ein Vulkankegel im Hintergrund. Ein König, dessen Name wie Eisen klang. Und auf einmal war mir, als käme mir auch Paolos Sprache bekannt vor. War ich dort gewesen? Und wenn ja, warum? Ein neuer Gedanke streifte mich. Paolo begriff, noch bevor ich etwas gesagt hatte.

«Du bist von hier. Mailänder.»

«Woran erkennt man das?»

«Wenn ihr Mailänder den Mund aufmacht, hört sich das an, als würdet ihr die ganze Zeit quengeln.»

«Quengeln?» Das Wort fehlte mir.

Er überlegte kurz. «Wenn wir Neapolitaner reden, kommen die Wörter wie ein dunkelrotes, leicht gewelltes Samtband aus unserem Mund. Bei euch Mailändern ist das Band unregelmäßig verdreht und aus gelbem Stoff.» Während er sprach, wechselte er den Tonfall, sodass ich mir ungefähr vorstellen konnte, was er meinte. Paolo sponn den Gedanken weiter, es schien ihm Spaß zu machen. «Bei den Römern ist es eine dicke Wollkordel voller Knoten. Bei den Florentinern eine Bahn aus durchsichtiger Seide, die bei jedem Windhauch davonflattert. Und kennst du Alvaro, den Verwalter?»

Ich nickte. Das schwarz gewandete Männlein.

«Espanier ist der. Wenn er espricht, espuckt er scharfkantige Kisselsteine aus. Ich habe ein Gehör für so was. Bei dir erkenne ich schon am Luftholen, dass du von hier bist. Ihr Mailänder redet, als wärt ihr ständig mit irgendwas unzufrieden. Euer ganzer Tonfall ist ein einziger Vorwurf. Wahrscheinlich liegt das an dem beschissenen Wetter hier oben.»

«Hier oben?»

«Na ja. Das sagt man so. Mailand ist oben, und Neapel ist unten. Keine Ahnung, warum.»

Nach diesem Gespräch lag ich lange in meinem Bett, den Blick auf den Sternenhimmel an der Decke gerichtet, und dachte nach. Paolos Bemerkung über meinen quengelnden Tonfall war der erste Hinweis auf meine Herkunft, und obwohl seine Feststellung alles andere als überraschend gewesen war, hatte ich das Gefühl, dass er mir ein Stück von mir selbst zurückgegeben hatte. Ich war von hier, ein kleiner Sohn des großen Mailand. War das eine gute Nachricht?

Bei seinen folgenden Besuchen versuchte Paolo, mehr über meine Vergangenheit herauszufinden. Er wies mich auf eine Narbe auf meinem rechten Handgelenk hin und fragte, ob ich mich an die Verletzung erinnern könne. Doch das konnte ich nicht. Nachdem er mit Bernardino Bellapianta die möglichen Folgen abgewägt hatte, gab er mir am nächsten Tag einen Spiegel in die Hand. Ich blickte in ein Gesicht.

Da sich meine Zeichenkünste längst herumgesprochen hatten, kam Paolo bald eine andere Idee. Er brachte mir Papier, Tintenfass und Feder ans Bett und ließ mich Begriffe zeichnen, die er mir ohne weitere Erläuterung hinwarf: Er probierte es mit «Mutter» und «Vater», doch das Ergebnis war mager: Ich brachte nur gütig dreinblickende Allerweltsgesichter zustande. Zur Gegenprobe ließ er mich ein Porträt von Alvaro anfertigen, das, obwohl aus dem Gedächtnis gezeichnet, den Verwalter so treffend wiedergab, dass Paolo es später im ganzen Haus herumzeigte. Begriffe wie «Bruder», «Schwester» oder «Freund» brachten ebenfalls nichts. Als er mir ein neues Blatt gab und «Mädchen» sagte, zeichnete ich oben auf das Papier ein Engelsgesicht mit Stupsnase und Herzmund, die Haare im Nacken zu einem lockeren Knoten gebunden. Hals und Schultern waren unbedeckt.

«Potztausend», sagte Paolo. «Die müssen wir finden.» Er betrachtete das Bild, und ein süßliches Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Er zeigte auf die freie Fläche unter dem Kopf. «Der untere Teil wäre interessanter», sagte er.

Ich war ratlos und wusste nicht recht, wie ich weitermachen sollte.

«Kann es sein, dass du bei den Nonnen aufgewachsen bist?», fragte Paolo.

Um der Verlegenheit zu entgehen, zeichnete ich mit schnellen Strichen eine Ordensschwester unter das Mädchengesicht.

Paolo beachtete sie kaum, denn ihm schien schon wieder eine neue Idee zu kommen. Mit hinterlistiger Miene sagte er: «Leofant.»

Das Wort verwirrte mich noch mehr.

«Nicht nachdenken», ermunterte mich Paolo und tippte auf das Blatt. Ich schloss die Augen und zeichnete ein Tier mit vier Tatzen und geflecktem Fell, dessen Kopf zwei riesige Segelohren trug und in eine lange Rüsselnase auslief.

«Das sieht irgendwie falsch aus», sagte ich unzufrieden, während meine Hand wie von selbst wieder eine kleine Eule in die Ecke der Zeichnung setzte.

«Im Gegenteil», sagte Paolo. «Niemand hat jemals einen besseren Leofanten gezeichnet.»

In diesem Augenblick tauchte Bernardino Bellapianta im Türrahmen auf. Von hinten drängte sich das Tageslicht an ihm vorbei und zeichnete seine Kontur wie einen Scherenschnitt in das helle Rechteck. Er füllte den Raum mit seiner Anwesenheit, noch bevor er ihn richtig betreten hatte. Die Figuren auf den Wandteppichen verneigten sich.

Er trat an mein Bett. Sein Blick fiel auf die Zeichnung.

«Ein Elepard», sagte er.

«Ein Leofant», sagte ich.

«Soso», sagte er und lächelte. «Und was wäre dann ein Leopardenkopf auf einem Elefantenkörper?»

Die Frage erschien mir sehr knifflig. Ich betrachtete das Bild, und aus dem Rüsseltier mit Tatzen wurde eine Raubkatze mit plumpem Leib und faltiger Haut.

Bernardino Bellapiantas Lächeln wurde breiter. Dann wandte er sich an Paolo, während seine mit dicken Ringen besetzten Finger auf meiner Bettkante trommelten. «War das deine Idee?»

Paolo neigte den Kopf, verzog den Mund und zuckte bescheiden die Schultern.

Bernardino Bellapiantas Blick schien sich irgendwo auf den Wandteppichen festzuhaken. «Lässt sich ein Stoffmuster daraus machen?»

«Ohne weiteres», sagte Paolo.

Ich begriff überhaupt nichts.

Bernardino Bellapianta ging vor meinem Bett in die Hocke und sah mich an. «Tust du mir einen Gefallen?»

Jeden Gefallen hätte ich ihm getan. Ich musste nur verstehen, was er von mir wollte.

Bernardino Bellapianta reichte mir ein neues Blatt. «Füll die ganze Fläche mit Leofanten und Eleparden, immer abwechselnd, in Reihen versetzt übereinander wie Mauersteine, eine Reihe nach rechts blickend, eine nach links. Verstanden?»

Zögernd nickte ich. Meine Hand begann zu zeichnen. Die Feder kritzelte. Das Blatt bevölkerte sich nach und nach mit Tieren, während die Zeit im Raum stehenzubleiben schien. Irgendwo im Haus war Hämmern und Sägen zu hören. Von ferne läutete eine Glocke. Leofanten und Eleparden zogen in einer mehrstöckigen Parade aneinander vorbei. Irgendwann war das Blatt voll.

«Füll die Zwischenräume mit Efeu», sagte Bernardino Bellapianta.

Ich war mir nicht sicher, was er mit dem Wort meinte, doch meine Hand schien es umso besser zu wissen. Wieder kratzte die Feder. Ranken krochen empor und wucherten zwischen den Tieren hindurch.

«Das ist doch kein Efeu», flüsterte Paolo.

«Lass ihn.»

Ich zeichnete weiter und merkte kaum, wie Bernardino Bellapianta den Raum verließ. Als die Ranken die Ränder des Blattes erreicht hatten, war er wieder da, eine mächtige Schere in der Hand. Mit einem Nicken nahm er mir das Papier ab und stutzte mit geübten Handbewegungen die Kanten. In jeder zweiten Reihe wurden die Tiere dabei halbiert, sodass auf der einen Seite immer die vordere Hälfte fehlte und auf der anderen immer die hintere. Befriedigt betrachtete er das Werk. Es sah wüst aus: Tierkörper und Blattwerk wanden sich umeinander und schienen sich gegenseitig zur Seite schieben zu wollen. Rüssel tasteten nach vorwitzigen Trieben. Krallen verhakten sich im Rankenwerk.

«Sieht persisch aus», murmelte Paolo.

«Papperlapapp», gab Bernardino Bellapianta zurück. «Es sieht nicht aus wie irgendetwas, das es schon gibt. Begreifst du denn nicht? Unser Freund hier erschafft auf einem Blatt Papier ohne nachzudenken Dinge aus nichts. Was glaubst du, was Gott durch den Kopf gegangen ist, nachdem er Land und Wasser getrennt hatte und sich anschickte, die Erde zu bevölkern? Dass er es einfach nur machen muss wie die Perser, damit es gut wird?»

Paolo senkte den Blick und bekreuzigte sich. «So etwas sollte man nicht sagen», murmelte er.

«Ihr seid einfach zu fromm da unten», gab Bernardino Bellapianta ungnädig zurück. Dann betrachtete er wieder das Blatt. «Epikur behauptet, dass die Welt aus der Leere entstanden ist und die Dinge sich immer neu zusammensetzen. Und zwar von selbst.»

Paolo schwieg betreten. Es sollte lange dauern, bis ich begriff, welche Ungeheuerlichkeiten Bernardino Bellapianta da von sich gab.

Nach einer Weile sagte er: «Wichtig ist, dass alles zusammenpasst.» Er bog das Blatt zu einer Rolle, mit den Zeichnungen auf der Außenseite. Die zerschnittenen Tiere fügten sich zusammen, sodass ein umlaufendes Bild entstand, das keinen Anfang und kein Ende hatte. Ich glaubte zu begreifen, was er meinte. Wozu es gut sein sollte, das begriff ich nicht.

«Ich lasse davon eine Stoffbahn weben», erklärte Bernardino Bellapianta, und seine Augen glänzten. «Daraus fertigen meine Schneider Satteldecken, Altartücher, Baldachine, Wandbehänge und liturgische Gewänder. Je weniger die Leute etwas brauchen, desto mehr Geld legen sie dafür hin.»

Wieder betrachtete er das Blatt. Nach einiger Zeit ging ein Leuchten über sein Gesicht. «Ein treffliches Geschenk für Sultan Bajazid», sagte er. «Zwei Tiere für den Herrn der zwei Kontinente. Das wird ihm gefallen.»

«Leopard und Elefant, das passt nicht», sagte Paolo. «Beides Asien.»

«Stimmt.»

«Löwe und Adler», sinnierte Paolo.

«Gibt es schon. Ein Greif.»

«Hahn und Drache.»

«Ein Basilisk.»

«Adler und Elefant?»

«Wie sähe das denn aus!»

«Stier und Leopard.»

«Das könnte gehen. Und die Ranken?»

«Distel und Jasmin.»

«Da haben wir’s. Und dann brauchen wir ein Schriftband. Haben wir noch den Albaner in der Weberei?»

«Ja.»

«Kann der Türkisch?»

«Kann sein.»

«Und kann er schreiben?»

«Das lässt sich schnell feststellen.»

«Dann lass ihn Folgendes aufschreiben: Sultan Bajazid, Sohn Mehmeds des Großen, Herr der Herren, Mehrer des Reiches, Beschützer des wahren Glaubens, durch die Gnade des einen Gottes Imperator der zwei Kontinente und so weiter und so fort.»

So war Bernardino Bellapianta. Er handelte.

Bald nachdem ich das erste Stoffmuster gezeichnet hatte, befand Bernardino Bellapianta, dass es an der Zeit für mich sei, das Zimmer mit den Wandteppichen zu verlassen. Eines Tages trat er ein, nahm auf dem Schemel neben meinem Bett Platz, fragte um Erlaubnis und betastete meinen Schädel. Dort, wo der Hammer mich getroffen hatte, war eine tiefe, weiche Einwölbung. Die Haut darüber fühlte sich taub an. Die Haare, die man mir abrasiert hatte, um die Wunde besser versorgen zu können, hatten nachzuwachsen begonnen. Behutsam glitten seine Finger über den Krater. Dann stand er auf und reichte mir seinen Arm wie einer Braut, die er zum Altar zu führen gedachte.

An seiner Seite schlurfte ich zur Tür. Mit jedem Schritt wurde mein Gang sicherer. Wir traten auf eine Galerie, die über einem Innenhof lag. Der überdachte Umgang ruhte auf Marmorsäulen mit korinthischen Kapitellen; in die Zwickel waren Tonmedaillons mit Gesichtern eingelassen. Der Hof war mit schwarzen und weißen Flusskieseln gepflastert, die ein sternförmiges Muster bildeten. In der Mitte stand ein Brunnen, der aus einem Kapitell mit überbordenden Ornamenten gefertigt war. Ein Wagen ratterte herein und verschwand in einer Toreinfahrt.

Wir gingen eine Weile auf und ab. Es war ein heißer Augusttag. Die Sonne brannte vom leicht bewölkten Himmel herab, doch im Schatten der Überdachung war es einigermaßen erträglich. Die Welt hinter den Teppichen war von einer merkwürdigen Selbstverständlichkeit, als hätte ich all das schon einmal gesehen. Vielleicht lag das an Bernardino Bellapianta und seiner Gelassenheit. Er schien nichts von mir zu erwarten. Als meine Knie weich wurden, dirigierte er mich sachte zur Balustrade.

Die Wärme füllte mich aus, als sickerte sie durch kleine Öffnungen in meinen Körper. Das grelle Licht auf dem Kapitellbrunnen blendete mich und brannte in meinem Kopf. Um meine Augen zu beruhigen, fixierte ich die gegenüberliegende Seite der Galerie. Eine Tür öffnete sich, ein Bediensteter kam heraus, schwebte lautlos den Gang entlang und verschwand im Treppenaufgang. Die Wolken zogen über uns dahin und verformten sich dabei, als probierte ein unsichtbarer Kulissenschieber an einem passenden Hintergrundbild herum. Alles schien ständig in gleitender Bewegung zu sein, aber es waren andere Bewegungen als die der Figuren auf den Wandteppichen. Ohne dass ich das damals in Worte hätte fassen können, bekam ich eine Ahnung davon, wie unendlich groß die Welt außerhalb dieses Zimmers war, das hinter der halbgeöffneten Tür dalag wie ein aufgebrochener Kokon, aus dem ich gerade geschlüpft war.

Bernardino Bellapianta musterte mich von der Seite. «Jetzt fängt dein zweites Leben an.»

Er sagte es in aufmunterndem Ton, aber es klang auch ein bisschen so, als wolle er die Wirkung dieser Worte auf mich ausprobieren, und das verunsicherte mich. Es erinnerte mich wieder daran, dass ich ein erstes Leben hatte.

«Wie bin ich hierhergekommen?», fragte ich.

«Du wurdest mir vor die Tür gelegt», sagte er.

3

Soso. Das scheint ja eine ganz faszinierende Geschichte zu werden, die unser junger Freund hier erzählt. Hoffen wir, dass er es nicht verbockt. Und nennen wir ihn von jetzt an in Vorgriff auf spätere Enthüllungen schon einmal Pandolfo, denn das war sein richtiger Name.

Obwohl es sich auf den ersten Blick natürlich um seine eigene Geschichte handelt, ist schon jetzt kaum zu überhören, in welchem Maße Dankbarkeit und Bewunderung für Bernardino Bellapianta, seinen Lebensretter und Förderer, ihm die Feder geführt haben. Als Pandolfo im Angesicht der Wandteppiche mit den merkwürdigen Flugwesen das Bewusstsein zurückerlangte, war Bernardino Bellapianta schon über fünfzig Jahre alt und hatte seine eigene Geschichte, die Pandolfo natürlich nicht in allen Einzelheiten kennen konnte. Was er über Bernardino Bellapianta und dessen Werdegang zu wissen glaubt, hat er sich aus dem Gestrüpp von Legenden herausgeschnitten, die damals in Mailand ins Kraut schossen, und mit Berichten mehr oder weniger vertrauenswürdiger Zeugen sowie seinen eigenen Erlebnissen angereichert. Wir werden ihn daher von Zeit zu Zeit mit Richtigstellungen und Ergänzungen unterbrechen müssen.

Du wurdest mir vor die Tür gelegt. Schon diese Bemerkung sollte aufhorchen lassen. Bernardino Bellapianta war kein Mann, der in den Wendepunkten des Lebens schicksalhafte Fügungen oder die ordnende Hand höherer Mächte zu erkennen glaubte. Um die Bedeutung seiner Worte zu begreifen, müssen wir uns weit in die Vergangenheit zurückbegeben und Ereignisse ans Licht holen, von denen Pandolfo gar nichts wissen kann. Kehren wir nun also an den Anfang des Lebens von Bernardino Bellapianta zurück, bevor wir Pandolfo weitererzählen lassen, damit keine Missverständnisse darüber aufkommen, mit wem wir es zu tun haben.

Bernardino Bellapiantas Geschichte beginnt an einem Maimorgen im tausendvierhundertvierzigsten Jahr nach der Geburt unseres Erlösers, im neunundzwanzigsten Regierungsjahr des Herzogs Filippo Maria Visconti. An diesem Morgen wurden die frommen Schwestern des Klosters von Santa Maria di Lantasio beim Laudes von wütendem Säuglingsgeschrei gestört, das von der Pforte her durch den Kreuzgang und von dort bis in den Chor ihrer Kirche drang. Die Gebete erstarben, und eine Schwester eilte zum Tor. Auf der Straße stand ein Holzkasten, in dem zwei eng in eine Decke gewickelte Neugeborene lagen. Eins davon, kräftig und blaurot im Gesicht, brüllte aus Leibeskräften und blickte fordernd auf den halbgeöffneten Torflügel. Das andere war von blassgrauer Farbe, hatte die Augen geschlossen und lag regungslos da, sodass die Schwester zunächst glaubte, es sei nicht mehr am Leben. Man brachte den Kasten ins Refektorium und rief nach der Oberin, die in aller Eile einen Priester kommen ließ, um die beiden taufen zu lassen. Sie bekamen die Namen Bernardino und Giancarlo und wurden zu Zwillingen erklärt, obwohl in ihrem späteren Leben niemand auf die Idee gekommen wäre, sie dafür zu halten: Bernardino kräftig und hübsch, Giancarlo mager und verwachsen, Bernardino forsch und naseweis, Giancarlo schweigsam und in sich gekehrt.

Das Kloster wurde ihre Heimat, die frommen Schwestern ersetzten ihnen die Eltern. Während Bernardino es wie am ersten Tag verstand, sich Gehör zu verschaffen und seinen Willen durchzusetzen, zog der schwächliche Giancarlo die Prügel der Kinder aus dem Stadtviertel Porta Romana auf sich. Bernardino liebte seinen Bruder über alles. Erwischte er einen, der Giancarlo piesackte, schlug er ihn grün und blau. Eine Zeitlang betrachteten die anderen das als Ansporn, Giancarlo aufzulauern und ihn umso mehr zu schikanieren, weil sie wussten, dass sie damit auch Bernardino trafen, dessen herablassende Überlegenheit ihnen eine ständige Provokation war. Nachdem Bernardino einem von ihnen beide Arme gebrochen hatte, stellten sie ihr Treiben ein und gingen den Zwillingen aus dem Weg. Manch einen sah man Jahre später als Bittsteller vor Bernardino Bellapiantas Tür.

Giancarlo hatte ein auffälliges Talent für alles Mechanische. Als kleines Kind bastelte er raffinierte Marionetten, und bald ging er dem Verwalter des Wirtschaftshofes von Santa Maria di Lantasio zur Hand. Er ersann eine Apparatur zum Kneten von Brotteig und kurz darauf ein kompliziertes Hebelwerk, mit dem sich die Futtertröge der Schweineställe alle gleichzeitig nachfüllen ließen. Als er etwas später beim Tüfteln an einem Mechanismus zum Entleeren des Abtritts einen Fehler machte, ergoss sich ausgerechnet während einer Visitation des Archidiakons der gesamte Inhalt der Latrine über den Innenhof des Klosters. Die Oberin verbot Giancarlo jede weitere Betätigung. Am nächsten Tag lief die große mechanische Uhr am Glockenturm der Klosterkirche rückwärts.

Bernardinos Fähigkeiten auf dem Gebiet der Mechanik beschränkten sich darauf, den anderen Jungen der Porta Romana in den Hintern zu treten, wann immer sie seinen Bruder auch nur schief anzusehen wagten. Sein wahres Talent bewies er stattdessen im Umgang mit Zahlen. Die kniffligsten Rechnungen führte er im Kopf aus. Mit einer Geduld, die man von ihm sonst nicht gewohnt war, brachte er dem Verwalter bei, die Abrechnungen des Wirtschaftshofes in arabischen statt in lateinischen Zahlen zu machen, weil die sich einfacher addieren ließen. Dieses Talent war es, das seinem Leben die entscheidende Wendung gab.

Es war im tausendvierhundertdreiundfünfzigsten Jahr nach der Geburt unseres Erlösers. Bernardino und Giancarlo waren dreizehn Jahre alt, und die Oberin hatte soeben beschlossen, die beiden zu einem Schuhmacher in die Lehre zu geben – eine atemberaubende Verschwendung ihrer Talente, die Bernardino so wütend machte, dass er sich tagelang in einem Beichtstuhl verbarg und darüber nachsann, wie das drohende Schicksal abzuwenden sein könnte.

Die Zeiten waren unruhig. Gerade war in Mailand die Nachricht eingetroffen, dass Sultan Mehmed dem lächerlichen Rest des byzantinischen Kaiserreichs das Licht ausgeblasen und über Konstantinopel die Halbmondflagge aufgezogen hatte. Türkische Galeeren quollen aus dem Marmarameer und umkreisten die Inseln der Levante. Venezianer und Genuesen fürchteten um ihre Handelskolonien und schickten Verhandlungsführer nach Mailand, Florenz und Rom, um eine neue Kreuzzugsliga gegen den Sultan zusammenzubringen, während gleichzeitig ihre Botschafter mit Geschenken bei Mehmed ihre Aufwartung machten, um ihn durch Schmeicheleien davon abzuhalten, die Meerengen zu sperren. Wandermönche zogen durch die Städte, hielten bitterböse Predigten und verkündeten dem versammelten Volk, die Türken würden demnächst in Italien einfallen, was im Übrigen die gerechte Strafe des Herrn für die Gottvergessenheit der Christenheit und ihrer lästerlichen, verfressenen, wollüstigen und prunksüchtigen Monarchen sei. Wer etwas zu bereuen hatte, spendete an die Kirche.

Etwas zu bereuen hatte offensichtlich auch Giacomo Bellapianta, ein Kaufmann aus Genua, der sich in Mailand niedergelassen und ein kleines Vermögen zusammengeschachert hatte. Eines Tages tauchte er im Kloster von Santa Maria di Lantasio auf und verkündete, ein neues Altarbild stiften zu wollen, um für seine Seele dereinst die Qualen des Fegefeuers abzukürzen. Die Oberin führte ihn in die Kirche, und sie besprachen das Erforderliche. Dabei kam es zu einem denkwürdigen Wortwechsel, denn Giacomo Bellapianta, geizig wie alle Genuesen, konnte nicht aus seiner Kaufmannshaut und begann zu feilschen. Wenn man, so führte er aus, für sechzig Scudi von einem angesehenen Mailänder Meister eine Madonna mit Kind nebst vier Heiligen ausführen und mit Goldrahmen versehen lasse, dann könne man dafür doch wohl den Erlass einer sechsjährigen Sündenstrafe erwarten. Die Oberin aber wollte ihn nicht so billig davonkommen lassen und entgegnete: Wenn man zeit seines Lebens der Kirche gegenüber so knauserig gewesen sei wie gewisse Anwesende und erst im Angesicht von Not und Gefahr die ersten bescheidenen Schritte auf dem Pfad der Demut zu gehen beabsichtige, dann sei durch eine Stiftung im Wert von sechzig Scudi der Aufenthalt im Fegefeuer bestenfalls um vier Jahre zu verkürzen. Woraufhin Giacomo Bellapianta den gerade auf den besagten Pfad der Demut gesetzten Fuß wieder zurückzog und Folgendes vorrechnete: Nehme man den Scudo zu vier Lire und jede Lira zu zwanzig Soldi oder zweihundertvierzig Denaren, dann seien sechzig Scudi für vier Jahre Ablass ganze vierzig Denare am Tag. Und für das Geld könne er ja gleich einen beschäftigungslosen Malergehilfen vier Jahre lang vom frühen Morgen bis zum späten Abend Gebete für ihn sprechen lassen, und dann werde man ja sehen, was Gott wohlgefälliger sei. Rechne man dagegen halbwegs vernünftig und veranschlage fünfzehn Denare am Tag, dann könne er für seine sechzig Scudi sogar einen Ablass von zehn Jahren verlangen, den Goldrahmen noch gar nicht eingerechnet.

«Zehn Jahre, sechs Monate und eine Woche, um genau zu sein», ließ sich eine Stimme aus dem Beichtstuhl vernehmen.

Giacomo Bellapianta und die Oberin starrten in die Richtung, aus der die Worte gekommen waren. Als sie sich wieder gefangen hatte, eilte die ehrwürdige Mutter zum Beichtstuhl, zog den Vorhang zur Seite und blickte in das herausfordernde Gesicht von Bernardino. Nach einer Weile sagte Giacomo Bellapianta, der hinzugetreten war: «Und der soll zum Schuhmacher in die Lehre?»

Nachdem Giacomo Bellapianta das Talent von Bernardino mit ein paar weiteren Rechenaufgaben auf die Probe gestellt hatte, begann eine neue Verhandlungsrunde, doch diesmal ging es um den Jungen. Giacomo Bellapianta bot an, Bernardino mitzunehmen und ihn in das Kaufmannswesen einzuführen, wohl nicht ohne den Hintergedanken, dass er mit einem derartigen Rechenkünstler den Lohn für mindestens zwei Kontorgehilfen einsparen würde. Eine Weile ging es hin und her, dann willigte die Oberin ein.

«Nicht ohne meinen Bruder», sagte Bernardino.

«Kann der auch rechnen?», fragte Giacomo Bellapianta.

«Nein», sagte die Oberin. «Er baut Maschinen.»

Giacomo Bellapiantas Augen leuchteten. Wieder wurde kurz debattiert, doch die ehrwürdige Mutter war eine ebenso einsichtige wie demütige Frau. Wer war sie denn, dass sie diese beiden Kinder trennte, die Gott ihr in einer Holzkiste zusammen vor das Tor gelegt hatte? Und dann war da noch das Altarbild.

«Die Madonna mit Kind und sechs Heilige», sagte sie. «Das Kleid der Muttergottes in echtem Ultramarinblau. Und der Stifter höchstens kniehoch.»

So gelangten Bernardino und Giancarlo in das Haus von Giacomo Bellapianta gegenüber von San Giorgio al Pozzo Bianco im Stadtviertel Porta Orientale. Das Haus war ansehnlich, aber nicht prachtvoll; es verriet Wohlstand, aber keinen ausufernden Reichtum, wenngleich die Nachbarn, die um die Knauserigkeit des Hausherrn wussten, hinter vorgehaltener Hand gern über im Keller gehortete Schätze fabulierten. Aber sie irrten sich. Denn Giacomo Bellapianta war zwar in der Tat außerordentlich geizig, aber nur mittelmäßig geschickt. Er kaufte vorwiegend Gewürze von seinen genuesischen Geschäftsfreunden, denen er im Gegenzug Mailänder Wollstoffe schickte. Zwar war er ständig bestrebt, seine Geschäfte auszuweiten, doch fehlte es ihm an Phantasie und Wagemut. Und weil die besagten genuesischen Geschäftsfreunde genauso geizig, dabei aber weitaus gerissener waren als er, wanderte das meiste Geld am Ende nicht in seine Taschen, sondern in ihre.

Leider hatte sein Geiz ihn auch vom Heiraten abgehalten, denn nach seinen Berechnungen hätte die Mitgift einer Tochter aus erreichbarem Haus die Kosten für den jahrelangen Unterhalt einer Familie nicht gedeckt. Und wer konnte schon wissen, wie viele Kinder so ein Mädchen am Ende bekommen würde und wie lange sie ihm alle zusammen auf der Tasche liegen würden, wenn man sie gewähren ließ?

Ohnehin konnte er auf eine Frau in seinem Leben gut und gerne verzichten. Mit seinen Geschäften hatte er ausreichend zu tun, und seine verschwommenen Vorstellungen von dem, was sich hinter den Schlafzimmertüren seiner verheirateten Bekannten abspielte, erschienen ihm höchst unappetitlich. Das Einzige, was ihm mit fortschreitendem Alter mehr und mehr zu schaffen machte, war die Erkenntnis, dass er keinen Erben hatte. Nun hatte er gleich zwei, und gekostet hatten sie ihn nichts.

Zwei Jahre nachdem er Bernardino und Giancarlo in seinem Haus aufgenommen hatte, adoptierte er die Jungen, die seinen Namen annahmen. Er hätte es niemals zugegeben, aber er liebte die Zwillinge. Beide gleichviel.

Bernardino lernte die Geschäfte kennen und führte die Bücher. Giancarlo entwarf Hebekräne für die Warenlager und Waagen von unerhörter Genauigkeit, wobei er dem Drängen seines Adoptivvaters widerstand, die Mechanik mit Blick auf eine Erhöhung der Gewinnspanne zu manipulieren. Abgesehen davon befasste er sich mit allem, was flog. Wenn die Arbeit an seinen Entwürfen beendet war, ging er hinaus vor die Stadt, beobachtete die Vögel und ließ mit Papier bespannte Drachen steigen. Bernardino dagegen schmiedete hochfliegende Pläne zur Ausweitung der Geschäfte, die Giacomo Bellapianta unwirsch und mit dem Hinweis verwarf, das werde ihn an den Bettelstab bringen. Wenn er seinen Adoptivvater nach Genua begleitete, ging Bernardino zum Hafen und blickte den fremden Segelschiffen hinterher, die voll beladen nach Alexandria, Beirut und Tripolis in See stachen. Kehrten sie zurück, roch der ganze Hafen beim Entladen nach Zimt und Muskat.

Im tausendvierhundertsechzigsten Jahr nach der Geburt unseres Erlösers starb Giacomo Bellapianta an einer Vergiftung durch verdorbene Muscheln, die er nicht hatte wegwerfen wollen.

Noch am Tag der Beerdigung begann Bernardino Bellapianta, die Pläne umzusetzen, über denen er seit Jahren heimlich gebrütet hatte. Er trieb sämtliche offenen Forderungen ein, die sein Vater hinterlassen hatte, sodass den Geschäftsfreunden Hören und Sehen verging. Von dem Geld kaufte er Waffen: Schwerter und Piken, Harnische und Helme mit und ohne Verzierungen, zwei Dutzend komplette Rüstungen, vierhundert Hakenbüchsen und acht Falkonette. Schließlich ließ er von einem der besten Waffenschmiede der Stadt eine Paraderüstung mit Silbertauschierung anfertigen. Dazu kaufte er Messer und Dolche, verschiedene Werkzeuge, ein paar hunderttausend Nägel und auch noch Sättel und Geschirre, Gürtel, Futterale und Taschen. Kurz: Er kaufte alles, wofür die Mailänder Handwerker bekannt waren. Wolle kaufte er keine.

Die Ware brachte er ins Kontor nach Genua. Dort erfuhr er von den Geschäftsfreunden seines Vaters, dass dieser eine Handelsgesellschaft mit einem gewissen Gerolamo Gattilusio aus Trapezunt betrieben hatte, einem entfernten Verwandten der Herren von Mytilene. Die Gesellschaft war aufgelöst worden, und Gattilusio hatte einen Berg unbeglichener Verbindlichkeiten hinterlassen. Bernardino Bellapianta beschloss, auch dieses Geld einzutreiben.

«Es geht nach Trapezunt», sagte er zu seinem Bruder, während er eine Vollmacht für den Hausverwalter unterschrieb. «Willst du mit?»

«Nein», sagte Giancarlo. Und dann kam er trotzdem mit.

Sie ritten mit einem Geleitbrief des Herzogs Francesco Sforza nach Genua, wo zu jener Zeit alles drunter und drüber ging. In der Stadt tobte ein Machtkampf zwischen verfeindeten Familien. Von Norden her war ein mailändisches Heer im Anmarsch und von Westen ein französisches. Im Kastell über der Stadt saß eine französische Besatzung und richtete ihre Rohre auf den Anleger. Der Doge befahl allen Kaufleuten, ihre Schiffe aus dem Hafen zu holen und außerhalb der Reichweite der französischen Kanonen vor Anker gehen zu lassen. Die Händler aber weigerten sich mit dem Hinweis, die Versicherung werde in diesem Fall nicht bezahlen. Sollten die verdammten Franzosen die Schiffe doch im Hafen versenken.

Bernardino Bellapianta schaffte es trotz dieses Durcheinanders und mit Hilfe der Kontakte der genuesischen Geschäftsfreunde seines Vaters, eine Karacke zu mieten. Während in den Straßen von Genua die Kugeln pfiffen, ließ er das Schiff mit seiner Ware beladen. Am selben Abend rauschten die Segel nach unten, und der landseitige Wind schob sie unter dem Krachen der Schüsse aufs Meer hinaus.

Noch in Genua hatte man Bernardino Bellapianta gewarnt, in Trapezunt sei nichts mehr zu gewinnen: Angeblich zog Sultan Mehmed ein Heer zusammen, um der Stadt den Rest zu geben. Trapezunt war einer der letzten christlichen Zwergstaaten, die aus den Tagen der Kreuzzüge übrig geblieben waren, kaum mehr als ein Insekt auf dem Rücken Kleinasiens an der Küste des Schwarzen Meeres. Wer konnte es Mehmed verdenken, dass er sich dieses kleinen Ärgernisses auch noch entledigen wollte?

Bernardino Bellapianta aber dachte keinen Augenblick lang daran, auf sein Geld zu verzichten. Er trieb die Mannschaft zur Eile an. Mit günstigen Winden segelten sie durch die Straße von Messina. Vor Kreta kamen sie so dicht an einem venezianischen Gewürzkonvoi vorbei, dass der Duft von Zimt und Muskat bis zu ihnen herüberwehte. In Mytilene nahmen sie Frischwasser und Proviant an Bord. Unter den Händlern im Hafen fand sich tatsächlich einer, der bestätigen konnte, dass Gerolamo Gattilusio immer noch in Trapezunt war.

Nachdem sie die Dardanellen passiert hatten, sahen sie in der Ferne einen Teppich von türkischen Galeeren vor einer riesigen Werftanlage. Im Schutz der Dunkelheit glitten sie durch den Bosporus. Eine Woche später machten sie an einem wolkenlosen Sommermorgen in Trapezunt fest.

Die Häuser der Stadt lagen wie die bunt zusammengewürfelte Zuschauermenge eines gigantischen Amphitheaters im Halbrund des felsigen Trichters, der sich zum Meer hin öffnete. An der Wasserlinie standen die Paläste der Kaufleute aufgereiht wie an einer Perlenschnur, dahinter zog sich ein wuchtiger Bastionsgürtel entlang. Kuppeln glänzten im Morgenlicht. Hoch oben auf ihrem Felssporn lag wie ausgestorben die Zitadelle. Während sie das Schiff vertäuten, erwachte die Stadt, doch es war keine normale Geschäftigkeit. In hektischer Eile wurden Kisten und Ballen aus den Häusern getragen, auf Eselskarren festgezurrt, zum Hafen gebracht und auf Schiffe verladen. Gerüchte schwirrten durch die Luft, der Sultan sei im Anmarsch.

Gerolamo Gattilusio war nicht aufzufinden. Bernardino Bellapianta fragte sich zu seinem Haus durch und fand alles verrammelt vor. Auch in der Nachbarschaft wurden die Fenster zugenagelt. Die Leute, mit denen Bernardino Bellapianta sprach, tippten sich an die Stirn. Wie viel Geld konnte dieser Gerolamo Gattilusio ihm denn schon schulden, dass er sich dafür mit einer Schiffsladung voller Kostbarkeiten in Reichweite einer Armee von beutegierigen Türken begab?

Das Heer von Mehmed ließ auf sich warten. Nachdem Bernardino Bellapianta einige Tage lang vergeblich versucht hatte, etwas über den Verbleib von Gerolamo Gattilusio in Erfahrung zu bringen, tauchte am Horizont ein Wald von Segeln auf: Statt des Heeres näherte sich die Flotte des Sultans. Bernardino Bellapianta begriff, dass es Zeit war, das Schiff aus dem Hafen zu bringen, doch seine Mannschaft hatte sich über die Tavernen der Stadt verteilt und ließ sich volllaufen. Die paar Männer, die er fand, waren kaum ansprechbar und nicht in der Lage, sich irgendwie nützlich zu machen, geschweige denn in die Taue zu klettern, um die Segel zu setzen. Nun wurde selbst Bernardino Bellapianta unruhig.

Die türkischen Galeeren gingen vor dem Hafen längsseits in Position. Das Flaggschiff mit der Standarte des Großwesirs Mahmud Pascha eröffnete das Feuer mit einem Signalschuss. Die Kanone war zu niedrig eingestellt: Die Kugel rauschte heran und schlug mitten im Rumpf der Karacke von Bernardino Bellapianta ein. Auf dieses Zeichen begann die gesamte Flotte aus allen Rohren zu schießen. Während die Karacke gemächlich sank, sausten die Kugeln über sie hinweg und schlugen krachend in die Bastionen ein.

Das Hafenbecken war so seicht, dass Bernardino Bellapianta auf dem Oberdeck noch nicht einmal nasse Füße bekam, als die Karacke auf Grund ging. Mit erhobenen Fäusten jagte er die paar Männer, die sich verkatert an Bord bequemt hatten, in den Laderaum, um die Fracht nach oben zu bringen, während das Wasser durch das Leck hereinrauschte. Bald türmten sich Kisten und Säcke auf dem Deck, dazwischen glänzte die aufgebockte Paraderüstung in der Morgensonne, als sei der heilige Mauritius persönlich an Bord, um das Schiff und vielleicht auch gleich die ganze Stadt vor dem Untergang zu bewahren.

Die Türken kümmerte das wenig. Bald hatten sie sich eingeschossen. Nach einem Tag war die Vorstadt ein Trümmerfeld. Nach zwei Tagen zeigten sich erste Risse in den Bastionen. Nach drei Tagen waren mehrere Breschen in die Mauern geschossen. Und nach vier Tagen erschien der Sultan mit seinem Heer auf der Landseite vor der Stadt und machte der Sache ein Ende. Trapezunt legte die Tore nieder, und Mehmed zog ein.

Mahmud Pascha war ein neugieriger Mann. Als man ihm erzählte, dass ein italienischer Kaufmann tagelang auf einem Schiffswrack im Kugelregen ausgeharrt hatte, verlangte er noch am Tag der Kapitulation, zum Hafen gebracht zu werden. Seine Leibwache ließ er an Land zurück.

«Der erste Schuss geht immer zu tief», sagte er bedauernd, als er mit seinem Dolmetscher an Bord kam.

Eine Stunde lang sprachen er und Bernardino Bellapianta auf dem Achterkastell im Angesicht der zerstörten Stadt, während die Soldaten des Sultans die Kaufleute von Trapezunt an den Haaren zu ihren Warenlagern schleiften und die Janitscharen auf der Zitadelle die Halbmondflagge hissten.

«Was habt ihr geladen?», fragte Mahmud Pascha.

«Waffen», antwortete Bernardino Bellapianta.

«Davon haben wir genug», sagte Mahmud Pascha.

«Aber nicht solche.»

Mahmud Pascha ließ seinen Blick amüsiert über die Trümmer von Trapezunt schweifen. «Ach nein? Wir haben damit gerade eure Stadt zu Brei geschossen.»

Dann ließ er sich das Arsenal vorführen. Hieb mit einem blankpolierten Schwert probeweise das Ankertau durch. Schoss mit einer Hakenbüchse ein paar Löcher in die Kajütenwand. Vor der aufgebockten Paraderüstung blieb er stehen. Ob er sie anprobieren dürfe? Bernardino Bellapianta befand, dass er kaum in der Position war, Mahmud Pascha seinen Wunsch abzuschlagen. Die Rüstung passte, als sei sie eigens für den Großwesir geschmiedet worden.

Mahmud Pascha klappte das Visier des Helms hoch und fragte nach dem Preis.

«Ein Geleitbrief bis Erzurum.»

«Man merkt, dass Sie aus Genua sind», sagte Mahmud Pascha.

«Mailand», korrigierte Bernardino Bellapianta. «Außerdem brauche ich hundertzwanzig Kamele und eine Eskorte.»

«Dafür bekomme ich zweihundert Hakenbüchsen obendrauf.»

«Man könnte meinen, Sie sind aus Genua», murmelte Bernardino Bellapianta.

Für die folgenden Wochen wurden sie im Gästeflügel des Palastes hoch über der Stadt untergebracht. Bernardino Bellapianta traf die Vorbereitungen für den Aufbruch, während sein Bruder vom höchsten Turm der Zitadelle aus seine Drachen steigen ließ. In den Straßen trieben derweil die Plünderer weiter ihr Unwesen, und die Beamten des Sultans suchten im Auftrag ihres Herrn die schönsten Mädchen für den Harem und die schönsten Jungen für den Pagendienst am Hof aus. Im Hafen herrschte jetzt wieder reges Treiben: Während der größte Teil der Einwohner von Trapezunt unter Wehklagen von den türkischen Soldaten auf Boote gescheucht wurde, die sie zu den Galeeren brachten, lud die Mannschaft von Bernardino Bellapianta die Waren aus der gesunkenen Karacke auf Kamele um – bis auf die Paraderüstung und die zweihundert Hakenbüchsen, die der Großwesir abgezweigt hatte.

Als alles verladen war, neigte der Sommer sich bereits dem Ende zu. Die Kamele wurden gesattelt, und die Karawane machte sich auf den Weg. Vor Erzurum machte die Eskorte kehrt. Bernardino Bellapianta warb ein paar Bewaffnete als Geleitschutz an. Unbehelligt überschritten sie die Grenze zum Land des Herrn vom Weißen Hammel.

Sie ritten durch karges Gebirge. Nach vier Wochen erreichten sie Täbris, wo Bernardino Bellapianta die Hälfte seiner Waffen und Rüstungen verkaufte. Der Herr vom Weißen Hammel befand sich im Krieg mit seinem Nachbarn, dem Herrn vom Schwarzen Hammel, und zahlte einen mehr als anständigen Preis.

In Isfahan verkaufte Bernardino Bellapianta dem Herrn vom Schwarzen Hammel die andere Hälfte seiner Waffen, die er, unter Hunderttausenden von Nägeln verborgen, über die Grenze gebracht hatte. Für einen Teil des Geldes erwarb er ein paar hundert Teppiche, die persische Kaufleute über den Fluss herangeschafft hatten. Die gesamte Fracht wurde auf Maultiere umgeladen.

In Schiraz bot ihm ein mongolischer Händler einige Beutel mit Moschus aus den Bergen von Transoxanien an. Bei der Begutachtung im Hinterzimmer eines von Wasserpfeifen vernebelten Gasthauses stellte sich heraus, dass die Ware mit Kerzenwachs gestreckt war. Nachdem Bernardino Bellapianta den Mongolen unter den Tisch getrunken hatte, rückte dieser am nächsten Tag sechs Bleikisten mit Moschus in allerfeinster Qualität heraus. Bernardino Bellapianta bezahlte mit Münzen aus gestrecktem Silber, ließ die Maultiere satteln und zog weiter.

Im Morgengrauen eines eiskalten Wintertages erblickten sie zum ersten Mal nach vier Monaten wieder das Meer. Aus dem graublauen Wasser erhob sich eine felsige Insel, an deren Nordspitze eine gewaltige Festung zu erkennen war. Die Maultiertreiber verrichteten im Angesicht des Meeres schlotternd vor Kälte ihre Morgengebete. Im Weggehen fragte einer von ihnen Bernardino Bellapianta verwundert, ob er nicht auch beten wolle, schließlich feiere man, wenn er richtig informiert sei, bei den Christen doch heute die Geburt des Propheten, den sie als ihren Erlöser verehrten. Bernardino Bellapianta bedankte sich für den Hinweis, befand aber, dass zum Beten keine Zeit sei, wenn sie noch vor dem Abend übersetzen wollten.

Am späten Nachmittag erreichte die Karawane das Ufer. Die Festung von Hormuz glühte in der untergehenden Sonne, und von den Minaretten wehte der Gebetsruf herüber. Sie fanden eine Fähre, die sie mit ihrer Fracht auf die Insel brachte.

Sechs Monate blieb Bernardino Bellapianta in Hormuz. Er mietete ein Lager und heuerte einen Dolmetscher an. Hörte sich in den Herbergen um. Streifte wochenlang auf dem Markt und im Hafen umher, um mit Lastenträgern und Perlenfischern ins Gespräch zu kommen. Verkaufte nach und nach seine Teppiche und lernte, mit den Arabern zu feilschen, die ihm gestreckten Weihrauch, minderwertiges Schildpatt, mit Gips vermengtes Ambra und mit Glaskugeln vermischte Perlen anboten und die gute Ware erst herausrückten, als sie merkten, dass er sich einfach nicht übers Ohr hauen ließ.

Schließlich kaufte er ein Schiff mit Segeln aus Binsenmatten, dessen Rumpf von Seilen zusammengehalten wurde. Er ließ Käfige, Trennwände und Futtertröge in den Laderaum einbauen und erwarb mit viel Bedacht fünf Dutzend arabische Pferde und hundert Jagdfalken. Innerhalb von wenigen Tagen wurde das Lager aufgelöst und alles verstaut. Als der Jasmin blühte, stachen sie in See.

Sechs Wochen lang segelten sie in Sichtweite der Küste. Auf widrige Winde folgten Flauten, und die Hitze an Bord wurde unerträglich. Die Pferde im Laderaum schlugen mit den Hufen gegen die Planken, und täglich mussten sie frisches Wasser an Bord nehmen. Als sie endlich wieder Fahrt aufnahmen, folgten ihnen Fliegende Fische und Kormorane, die so groß waren wie Ruderboote. Giancarlo studierte ihren Flug und machte sich Notizen.