Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampenwand Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

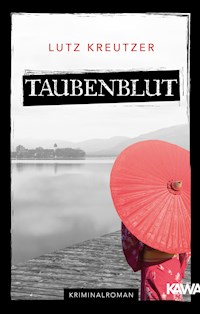

Ein thailändischer Guru mit deutschen Wurzeln und deutschem Pass kommt nach Bayern in die Heimat seines verstorbenen Vaters und eröffnet ein Bordell. Seine Mädchen sind ausnahmslos Katoeys, also Transvestiten, für die der Guru eine breite Kundschaft sieht. Sein Etablissement im katholischen Herzen Oberbayerns ist bald ein großer Erfolg. Eigentlich jedoch dient das Ganze nur zur Tarnung, um Taubenblut-Rubine illegal nach Deutschland zu schmuggeln, die hier veredelt und geschliffen werden. Bald werden zwei Katoeys in einem Baggersee tot aufgefunden, an einen Grabstein gefesselt. Friedrich Sperber, unkonventioneller und querdenkender Wissenschaftler beim bayerischen Landeskriminalamt, übernimmt den Fall. Sperber und seine Kollegen kommen dahinter, dass ein Staatssekretär und seine Freunde die Finger im Spiel haben. Und zwar tiefer als man denken sollte. Und was hat die Schwester des Staatssekretärs, die stellvertretende Chefnonne von der Fraueninsel, und ein gestrauchelter Albaner mit der Sache zu tun? Ein weiterer Mord geschieht, diesmal an einem Althippie und Esoteriker, der mit den Rubinen handelt. Bald fällt der Verdacht auf den Vertrauten des Gurus. Doch das alles stellt sich als falsch heraus, und die Überraschung wird erst am Ende der spannenden und skurrilen Story aufgedeckt. Rubine aus Birma (Myanmar) sind die wertvollsten der Welt. Der Wert dieser Steine, wegen ihres bläulichen Schimmers Taubenblut genannt, übersteigt den von gleichschweren Diamanten erheblich. Es handelt sich also um die wertvollsten Edelsteine der Erde. Der Handel in Mitteleuropa ist nur einigen wenigen Experten möglich, weshalb dieses Geschäft mehr im Verschwiegenen blüht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

TAUBENBLUT

Kriminalroman

von

Lutz Kreutzer

Sechskommafünf

Sommer 1987

Es klang wie Donner. Sperbers Beine zitterten. Die Stollenwände bewegten sich hin und her, und der Boden rollte auf ihn zu. Sperber drückte seinen Hut tiefer in die Stirn, schlug McMullen von hinten auf die Schulter und schrie: »Raus hier!«

Ein Felsbrocken brach aus der Decke. McMullen strauchelte und stürzte in den Staub. Das Bruchstück krachte auf eine Schiene der Lorenbahn und kippte zur Seite. McMullen schrie auf, seine Wade war eingeklemmt. Sperber riss an McMullens Fuß, so dass dieser stöhnte und für einige Sekunden in Ohnmacht fiel. Endlich bekam er McMullens Bein frei, packte ihn am Kragen, hievte ihn hoch und schleppte ihn auf das helle Loch zu, das sich in der Staubwolke vor ihnen auftat.

Das Poltern herabfallender Steine war ohrenbetäubend. Schreie von Panik und Schmerz hallten hinter ihnen. Deckenbalken barsten, Holzbohlen knarrten. Sperber ächzte unter der Last McMullens, dessen Arm er fest auf seine Schultern presste. Er biss die Zähne zusammen und zog seinen Freund in Richtung Licht, rang nach Luft und schwankte. Seine Atemwege waren so verklebt, so dass er spuckte und röchelte. Der Staub unter seinen Lidern rieb ihm die Augen wund. McMullen kam wieder zu sich, war immer noch benommen und hustete sich die Lunge aus dem Leib. Dann waren sie draußen.

Zwanzig Meter weiter ließ Sperber McMullen auf den Boden gleiten. Schließlich hörte die Erde auf zu beben. Das Grollen verhallte, und einige Sekunden war Totenstille. Danach begannen die Vögel wieder zu zwitschern.

»Nur ’ne Fleischwunde«, sagte McMullen beiläufig, obwohl die Wade stark blutete. Als er sie vorsichtig inspizierte, verzog er das Gesicht und sog die Luft ein.

Sperbers Kraft war gewichen. Seine Arme zitterten, die Beine wollten ihn nicht mehr tragen. Sein Verstand verschwamm hinter einem Dunst aus Gedankenfetzen. Angst bahnte sich ihren Weg und ließ ihn schwitzten wie ein Pferd. Seine dunklen Haare waren tropfnass und klebten vor Dreck. Sein schwarzer Fedora hatte eine weiße Kruste angesetzt. Als er den Hut abnahm, liefen ihm Schweißtropfen in die brennenden Augen. In dem Gesteinsmehl, das in seinem Gesicht klebte, hatten sich Rinnsale gebildet. Er nahm einen Flachmann aus der Hosentasche und reichte ihn McMullen. »Glück gehabt. Die Ärzte hier in Birma sollen ja nicht die besten sein«, keuchte er.

McMullen schraubte den Flachmann auf, goss den Inhalt über die Wunde und stöhnte.

Ein Soldat winkte zwei Sanitäter herbei, die McMullen das Bein verbanden. Er trank einen Schluck und blinzelte Sperber an. »Du verdammter Irrer«, stammelte er mit einem gehetzten Lachen.

Sperber stand langsam auf, klopfte sich den Staub von den Ärmeln und taumelte zum Stolleneingang zurück. Er schrie hinein und bekam Antwort. Nachdem sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er die vier Arbeiter auf sich zuwanken. Sie stützten sich gegenseitig und sahen aus, als hätte man sie in Puderzucker gewälzt.

Gott sei Dank, raste es durch seinen Kopf. Sie hatten es alle geschafft. Verletzt, aber lebendig. Die Arbeiter taumelten aus dem Stollentor, husteten heftig, schlurften an Sperber vorbei und legten sich zu McMullen auf den Boden. Auch ihre Wunden wurden von den Sanitätern versorgt. Begierig tranken sie aus den Wasserflaschen, die ein weiterer Soldat herbeigebracht hatte.

Sperber ging zurück zu den anderen. Dann sah er noch einmal zum Schlund des Stollens hinüber, aus dem immer noch der Marmorstaub quoll. »Mindestens Sechskommafünf«, murmelte er fast ungläubig.

»Sechskommafünf was?«, fragte der birmanische Militär-Dolmetscher.

»Richterskala«, ergänzte McMullen und spuckte.

»Bei einem solchen Beben ist vor mehr als hundert Jahren eure alte Hauptstadt›Ava‹ dem Erdboden gleich gemacht worden«, brummte Sperber. »Zweihundert Kilometer von hier entfernt.« Er winkte einen der Arbeiter heran und erklärte ihm kurz etwas. Der Mann nickte und entfernte sich. Nach ein paar Minuten kam er mit zwei Flaschen zurück. Alle tranken jetzt von Sperbers bestem Scotch, einer nach dem anderen. Sie lehnten sich zurück und ruhten sich aus. In Kürze waren sie alle von der Unbarmherzigkeit ihrer Gedanken und der Gnade des Whiskys besoffen.

»Wir haben’s überlebt!«, sagte McMullen und lachte. Danach ging alles leichter. Sie würden den Tag durchhalten, dachte Sperber. Dann hörten sie ein Krachen. Der Stollen brach zusammen, so dass der Wind ihm den Hut vom Kopf blies.

Ehre

Herbst 2010

Der Morgentau lag noch auf den Wiesen, durch die rauschenden Bäume blitzte hier und da die Sonne. In den Senken hing der Nebel wie Schaum. Bunte Blätter segelten durch die würzige Luft des Hochgebirges. An diesem sonnigen Tag kehrte Adnan Curri reumütig zu seiner Mutter zurück. Ihr Bauernhaus klebte an einem Hang in einem kleinen Dorf im Prokletije, den ›Verwunschenen Bergen‹ Albaniens.

Adnans Herz bebte. Würde seine Mutter ihn freundlich aufnehmen? Nachdem er ein Jahr zuvor verzweifelt aus seinem Dorf davongelaufen war, war er in Tirana schnell auf die schiefe Bahn geraten. Allein auf den Straßen der Hauptstadt wurde er von einem Mann mit einer sanften Stimme angesprochen. Er brachte ihn in sein Haus, gab ihm gutes Essen und bot ihm ein Bett an. Nach drei Tagen hatte er ihm eine Ausbildung eingeredet. Naiv und dankbar, wie Adnan war, nahm er an. Fast ein Jahr lang schulte man ihn im Einbruch, im Raub, im Umgang mit Messern und im Nahkampf. Er war an die Mafia geraten. Als ihm das klar wurde, konnte er nicht mehr zurück.

Adnan war begabt, wie sein Ausbilder es nannte. Sein Kryetar wollte ihn nach Berlin schicken. Bei dem Gedanken daran hatte Adnan Heimweh bekommen, so großes Heimweh, dass ihm selbst die Schmach egal war, die ihn zuhause erwarten würde.

Er wirkte gestählt, als er nun in der verrauchten Küche vor seiner Mutter stand. In ihren Augen sah er eine Träne.

Als er sie umarmen wollte, betrat Adnans Bruder Qamil die Küche. »Was willst du hier?«, ging Qamil ihn hart an. Qamil wandte sich der Mutter zu. »Geh weg von ihm!«, befahl er ihr. »Willst du jetzt auf einmal weich werden? Du? Geh weg von ihm!«, schrie er erneut, bis die Mutter Abstand von Adnan nahm.

Pausenlos beschwor Qamil die Schande, die Adnan über sie gebracht habe. Er war nicht mehr zu stoppen. Er hetzte die Mutter so sehr gegen Adnan auf, bis aller Rest an Liebe, auf die Adnan gehofft hatte, aus ihr gewichen schien.

»Du hast dich mit Verbrechern eingelassen«, warf Qamil ihm vor. »Du weißt, dass das nach unserem Glauben hier oben eine Todsünde ist!«, schrie Qamil. »Und du hast uns alle im Stich gelassen!«, fauchte er. Die Mutter nickte.

Adnan geriet in Wut. »Ihr beide seid selbst schuld daran«, brüllte er verzweifelt, während sich seine Stimme überschlug, »dass ich euch verlassen hab!«

Qamil lachte nur hämisch.

»Weißt du eigentlich, wie du aussiehst? Hässlich und vertrocknet. Grausam bist du geworden«, hieß er Qamil. »Und du, Mutter, du bist schwach und herzlos. Eine Schande seid ihr für mich!«

Der Streit wurde heftiger. Schließlich packte die Mutter im Zorn einen Besen und prügelte mit dem Stil auf Adnan ein. Qamil ergriff eine Mistgabel und drängte ihn vom Hof.

Als er mehr fliehend als gehend sein Dorf ein zweites Mal verließ, während seine Mutter und Qamil zeternd hinter ihm herliefen, wurde er von denselben Dorffrauen bespuckt, die ihm als kleinem Jungen einst den Kopf gestreichelt hatten.

Qamil aber schwenkte seine Zigarette hin und her und schrie ihm nach: »Wenn du dich noch einmal hier sehen lässt, werde ich dich erschießen!«

Adnan wusste, dass er mit dieser Drohung vor allen Dorfbewohnern entehrt worden war. Tief verletzt und gedemütigt fühlte er sich als Geächteter. Er wusste, dass er seine Ehre wiederherstellen musste, um weiterleben zu können. Am späten Abend noch schlich er sich zurück zum Hof seiner Mutter und betrat die Küche durch die nicht versperrte Tür. Rauchend und Schnaps trinkend saß Qamil allein am Küchentisch. Als er Adnan sah, stand er auf.

»Was willst du schon wieder hier? Scher dich zum Teufel, wohin du gehörst!«, schimpfte Qamil mit tiefer Stimme.

»Wo ist Mutter?«, fragte er.

»Sie schläft und will dich nicht sehen, nie wieder, hörst du?«, rief Qamil verächtlich.

»Qamil, hör zu, so kannst du mich nicht behandeln. Niemals hab ich dir etwas getan. Ich hab immer mit dir Frieden haben wollen. Aber du …«

»Aber was, häh? Ein Muttersöhnchen bist du!«, brüllte er. »Verkriechen willst du dich in Mutters Schoß, häh? Mach, dass du das Dorf verlässt. Hau ab, für immer. Hau endlich ab!« Mit wedelnden Händen, die seine Abscheu noch unterstrichen, stand Qamil vor ihm und hörte nicht auf, ihn zu beschimpfen.

Adnan antwortete nicht. Mit kaltem Blick verharrte er vor Qamil und starrte ihm in die Augen. Wie erbärmlich Qamil sich aufspielte, als wäre er das natürliche Oberhaupt der Familie. Nein, der Hausherr, das war er, Adnan, der Gedemütigte.

Das Messer hatte er bereits geöffnet in der Hosentasche getragen. Nur ein Zucken in Adnans Blick, dann streckte er Qamil kurzerhand mit einem einzigen Stich nieder.

Qamil sank zusammen, doch Adnan fing ihn auf. Qamil blutete heftig, er legte den Kopf in Adnans Armbeuge. Die Zigarette fiel von seinen Lippen auf den steinernen Boden. Seine Augen stellten Fragen, aber er gab keinen Laut von sich. Je stärker das Leben aus Qamil floss, desto zarter wurde sein Gesicht, das über die Jahre hinweg verhärtet war und hinter dem er sich ein halbes Leben lang versteckt hatte. In dem Moment, als Qamil in Adnans Armen starb, kehrten für einen Augenblick die sanften Züge seiner Jugend zurück, und Adnan weinte bittere Tränen.

Taubenblut

Frühjahr 2015

Es war kalt an diesem Apriltag. Sperber fühlte sich, als wäre er unter eine Dampfwalze gekommen. Er saß im Johanniscafé in München-Haidhausen und starrte auf die Fototapete an der Stirnwand mit dem großen Bild vom Watzmann.

Der Wirt jonglierte ein Glas Whisky zu seinem Tisch. »Mal wieder auf der Straße geschlafen, Fritz?«, fragte er bräsig und grinste.

Die Schmerzen quälten Sperber wie der Teufel. Vor Jahren im Kongo hatte ihm ein deutscher Arzt in einem Feldlazarett zwei Halswirbel zusammengeschraubt, nachdem ein paar Kindersoldaten ihn mit einer Machete fast umgebracht hatten. Der Arzt hatte ihm damals prophezeit, dass er von dieser Attacke noch lange etwas haben würde. Sperber fasste sich an den Hals, legte den Kopf kurz nach hinten und grinste schief, als ihm die Notoperation von damals durch den Kopf ging. Der Watzmann vor ihm wurde vor seinen Augen größer und kleiner. In seinem Kopf hörte er das Echo eines Jodlers.

Mist, diese Scheißopiate. Schmerzmittel bis zum Abwinken. Dazu der Whisky. Noch ein VAT 69, und sein Hirn finge zu kochen an. Aber was soll’s, dachte er, besser als diese verfluchten Schmerzen. An den anderen Tischen unterhielten sich fremde Leute und tranken Bier. Er saß allein in seiner Ecke und winkte dem Wirt zu.

Der Wirt brachte ihm einen Doppelten und legte ihm die Hand auf den Oberarm. »Hey Fritz, du kippst mir doch nicht um? Siehst nicht gut aus, Junge.«

»Hier kann ich nicht weit kippen, und die Bänke bei dir sind weich«, sagte Sperber, lächelte dünn und starrte sein Glas an. »Die beste Medizin seit Ernest Shackleton.« Er trank und atmete tief durch. Mist, wann hörten diese Scheißschmerzen endlich auf, dachte er flehend, legte den Kopf nach vorn und griff sich erneut an den Nacken. »Noch einen!«, rief er dem Wirt hinterher.

Er brauchte dringend Geld. Ich sollte Martha anrufen, überlegte er. Sie muss mir wieder einen Job geben. Sperbers ersten Fall, den mit dem kongolesischen Prinzen, hatten sie gemeinsam gelöst, er, Kriminaloberkommissarin Martha Kieninger und ihr Team vom bayerischen Landeskriminalamt. Sperber war damals als externer Berater engagiert worden. Doch danach war Ebbe gewesen. Kein neuer Fall. Keine Kohle. Schon seit Monaten nichts mehr. Sie ließ einfach nichts von sich hören. Seitdem lungerte Sperber umher wie ein Zombie. Er brauchte neuen Elan. Einen neuen Fall. Doch Martha meldete sich nicht. Und er hatte gedacht, sie wären Freunde geworden. »Blöde Nuss!«, fluchte er leise. Aber er mochte sie. Er trank den letzten Schluck aus seinem Glas und griff dann zu seinem Handy.

»Martha, ja, hier ist Fritz.«

»Ah, sieh an, der Silikon-Fritz. Na, was gibt’s?«, fragte Martha. Dieser bescheuerte Spitzname! Weil Sperber einen Arzt beim Landeskriminalamt bei einer Computertomographie darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die schwarzen Flecken auf dem Bild Silikon in der Brust einer Toten waren, hatte man ihm dort diesen Namen für immer verpasst, nagelfest. Er ärgerte sich, nahm sich jedoch zusammen.

»Martha, ich brauche einen Job!«, stöhnte er.

»Fritz, ich weiß. Und wenn wir hier einen exotischen Toten hätten, dann hätte ich dich längst engagiert. Zurzeit ist München einfach zu friedlich für dich! Ich melde mich, wenn wir dich wieder brauchen. Versprochen«, sagte sie sanft.

»Kein toter Toter, aber eine tote Stadt! Was für ein albernes Leben. Nix los in Bayern«, beschwerte sich Sperber und legte auf.

Wie langweilig war ihm, wie lustlos das Leben hier war. Keine Gefahren, keine Abenteuer, keine Idioten. Nur nette Leute um ihn herum mit ganz viel Verständnis!

Damals, vor dem Anschlag auf seinen Hals, da war er herumgereist in der Welt und hatte an den unmöglichsten Stellen in den hinterwäldlerischsten Ländern nach Bodenschätzen gesucht. Rund um den Planeten. Und zum Mond wäre er auch geflogen, wenn ihn jemand mitgenommen hätte. Mit seinem Kumpel McMullen.

Hach, McMullen, dieser Verrückte. Leise vor sich hin lachend fiel ihm das Husarenstück wieder ein, das McMullen und er im Norden Thailands vollbracht hatten, ein paar Tage, nachdem er McMullen damals in Mogok während des Erdbebens aus dem Stollen gezogen hatte.

Sperber trank erneut einen kleinen Schluck Whisky. Der Schnaps kroch durch seine Adern in den Kopf, und sein pochender Schmerz ging in eine dumpfe Erinnerung über, die ihn fast dreißig Jahre nach Birma zurückversetzte.

Sommer 1987

Es war heiß und feucht, als Sperber und McMullen damals in Mogok angekommen waren. Mogok, hier begann das verbotene Tal. Wohin man auch einen Stein warf, so sagte man, sprangen einem die Rubine entgegen. Der Marmor in dieser Gegend war voll davon.

Sein bester Freund McMullen, der Kanadier, hatte die kuriose Idee gehabt, für dieses Projekt in Birma anzuheuern. Eine kanadische Bergbaugesellschaft hatte von der Militärregierung Birmas den Auftrag erhalten, den Abbau der Rubine umzustrukturieren, den Bergbau wieder zum Laufen zu bringen. »Komm, mach mit!«, hatte McMullen Sperber aufgefordert, kurz nachdem sie beide ihr Studium abgeschlossen hatten. Nach ein paar Bier und einer halben Flasche Scotch hatte Sperber eingewilligt. Die Kanadier hatten den beiden tatsächlich einen vielversprechenden Vertrag gegeben. Ein Glücksfall, der ihnen viel Geld bescheren sollte. Sie waren jung, von Tatendrang beseelt und als Freunde unzertrennlich.

Als sie nach Mogok kamen und die Minen besichtigten, holten die Arbeiter die Edelsteine barfuß und halbnackt aus den engen Gängen, die sie fast ohne Sicherung und Verbauung ins Gestein getrieben hatten. An den engsten Stellen wurden Kinder in die Minen geschickt. Auf Schritt und Tritt wurden die Arbeiter von Soldaten bewacht.

»Was ist denn das für ein widerlicher Scheiß?«, hatte Sperber McMullen angepfiffen, als sie sich der Zustände zum ersten Mal gewahr wurden. »Hast du das gewusst?«

McMullen stand sprachlos vor ihm und schüttelte langsam den Kopf. Ein kleiner Junge kam auf ihn zu und zeigte auf die Flasche in McMullens Hand. Er gab ihm zu trinken. Er sog an der Flasche, spuckte den milchigen Brei aus, der sich aus dem Marmorstaub der Mine und dem Wasser gebildet hatte, und trank die halbe Flasche leer. McMullen streichelte ihm den Kopf. Der Junge lächelte ihn an, drehte sich um und verschwand im Laufschritt.

»Der hat Angst vor den Soldaten«, sagte Sperber.

Hier gab es zwar die edelsten Rubine der Welt. Ihre göttliche Farbe machte sie wertvoller als gleich schwere Diamanten. Aber der Preis dafür war hoch. Die Menschen wurden geschunden und zur Arbeit getrieben. Behalten durften sie kaum etwas davon, obwohl man Säcke damit füllen konnte.

»Was machen die hier bloß mit den Leuten?«, fragte Sperber McMullen fassungslos.

»Die Regierung braucht Geld. Viel Geld. Die wollen sich endgültig von ihren alten Ketten lösen. Es wird darüber geredet, dass das Regime das Land demnächst in ›Republik von Myanmar‹ umbenennen will«, erklärte McMullen.

»Und warum das?«

»Die wollen Selbstbewusstsein demonstrieren. Sich endgültig von der Kolonialherrschaft und ihren Nachwehen befreien.«

»Ist ja verständlich. Aber so? Soldaten, überall Soldaten. Verdammt!«, sagte Sperber bestürzt.

»Die haben sich entschlossen, moderne Bergbautechnik einzusetzen, um die Minen im Marmor besser ausbeuten zu können. Aber hier in diesem verbotenen Tal ist es nicht ganz einfach, eine Mine zu erhalten«, sagte McMullen und sah in die grüne Landschaft ringsum. »Nach wenigen Wochen holt sich der Dschungel alles, was Menschen hier aufbauen, wieder zurück.«

Sperber folgte seinem Blick. »Und deshalb sind wir jetzt gekommen, wir beide.« Er zischte verächtlich.

»Ja, wir sollen einige dieser Minen zusammenlegen, sicherer machen und effizienter ausbauen. Das ist unser Job!«

»Scheiß drauf! Wenn ich sehe, wie die Menschen hier leiden unter dieser Arbeit, würd ich am liebsten alles hinschmeißen.«

»Oder was ändern. Wenn wir jetzt gehen, dann ändert sich nichts!«

Sperber dachte nach. McMullen hatte Recht. Sie mussten etwas tun. »Okay, McMullen, wir schließen einen Pakt. Wir schwören uns hoch und heilig, alles in unserer Macht Stehende zu tun, das hier zu ändern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.«

McMullen nickte. »Abgemacht. Das ist der Deal!« Sie sahen sich in die Augen und schlugen grinsend ein.

Doch dann hatte sie das Erdbeben erwischt. Sie hatten verdammtes Glück gehabt. Drei Tage nach dem Beben hatten die Arbeiter den Eingang zum Stollen wieder frei geschaufelt. Dahinter sah es gut aus. Die Bestandsaufnahme war abgeschlossen. Alles nicht so wild, wie sie gedacht hatten. Einige Ausbesserungen waren nötig, aber die Stützkonstruktionen hatten im Wesentlichen gehalten. Die Arbeit konnte wieder losgehen.

Sperber hatte mehr Pausen und ausreichend Getränke für die Arbeiter ausgehandelt. Fürs Erste war das viel. Mehr ging momentan nicht. Die Mine lief jetzt wieder, die Leute lächelten noch öfter als vorher. McMullen meinte, dass sie jetzt mal ausspannen müssten, nach zehn Wochen ohne Pause. Sie wollten sich für zwei Tage nach Thailand verdrücken. Hinein ins Leben, wie McMullen es formulierte.

Es waren einige hundert Kilometer bis Chiang Rai im thailändischen Norden. Es würde eine Strapaze sein. Aber ihr Toyota Land Cruiser war klimatisiert. Na ja, ein paar schöne Stunden in einer thailändischen Bar, ein gutes Essen und vielleicht ein paar freundliche Damen. Ein Wochenende in Saus und Braus eben. Das würde sie wieder auf andere Gedanken bringen. Und sie wollten weg aus diesem Land, wo die Leute sich jedes Mal in die Hosen machten vor Angst, wenn man ihr Regime auch nur erwähnte.

Die Grenze von Birma nach Thailand zu überqueren würde nicht schwierig sein, hatte McMullen prophezeit. McMullen war nicht zum ersten Mal in der Region, er würde wissen, was er tat. Und tatsächlich: An der Grenze hatten sie keine Probleme.

Nach zehnstündiger Fahrt kamen sie ins Zentrum von Chiang Rai und fanden ein kleines Hotel. Die Zimmer waren nicht die schönsten, aber sie präsentierten sich auch nicht schäbig. Anschließend schlenderten sie über den Nachtmarkt. Sie blieben an einer Bar stehen und bestellten zwei Thai Whiskeys. McMullen reichte Sperber ein paar Pistazien, die auf der Bar standen, und schwärmte: »Mit den Pistazien zusammen schmeckt dieser Schnaps einfach wunderbar.« Bevor sie weiterzogen, stopfte sich Sperber die Taschen damit voll.

Sie kamen auf einen Platz, der zwischen hohen Häuserwänden lag. Es brodelte in kleinen Garküchen unter zeltartigen Baldachinen. Einfache gelbe Holztische und Klappstühle boten hunderten Menschen Platz. Sperber und McMullen setzten sich irgendwo dazu und machten mit. Sie aßen, tranken und lachten. Aus Lautsprechern tönte scheppernd thailändische Musik. Das einfache Essen war gut und so scharf, dass ihnen die Augen tränten. Das Eiswasser und der Thai Whiskey sorgten dafür, dass sie die Strapazen ihrer Reise vergaßen.

Schließlich taumelten sie weiter durch das Nachtleben. In einer Showbar blieben sie hängen. Auf einer kleinen Bühne tanzten ein paar ungewöhnlich große Showgirls mit rosa und lilafarbenen Gewändern und Federschmuck auf dem Kopf und sangen dazu mit ungewöhnlich tiefer Stimme. Dann sprachen zwei junge Damen McMullen und Sperber an, zuerst McMullen, dann Sperber. Sie flirteten, was das Zeug hielt. Die Damen lächelten und begannen, die beiden zu streicheln.

McMullen gab einen Drink nach dem anderen aus. Wen er dabei alles mitversorgte, konnte Sperber nicht feststellen. McMullen war von seiner Eroberung fest in Beschlag genommen. Sperber sah zur Bühne und spürte den Thai Whiskey in allen Gliedern. Seine Augen versagten kurz ihren Dienst. Die Dame an seiner Seite blieb bei ihm und hielt ihn fest, so gut sie konnte. Plötzlich war McMullen verschwunden, und seine ihm Zugewandte auch.

Sperber bestellte Eiswasser mit Zitrone. Er trank drei Gläser leer und fühlte sich besser. Nach einer Stunde wurde er unruhig. Wo war McMullen? Der Wirt verlangte Geld. Aber so viel Bares hatte Sperber nicht. McMullen hatte anscheinend die gesamte Kneipe leben lassen. Zumindest hatte der Wirt das so verstanden. Dann kam McMullen tief deprimiert allein zurück.

»Hey, wo warst du? Was ist los?«, wollte Sperber wissen und machte ein ärgerliches Gesicht.

McMullen war sichtlich niedergeschlagen. »Ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich!«, rief er.

»Sag bloß, das Mädel war ’n Kerl!«, entfuhr es Sperber.

»Jaaaaa!«, schrie McMullen angewidert. »Ein gottverdammter Katoey!«

Sperber grinste. Dann versuchte er überschwänglich, McMullen zu trösten, indem er ihm seine Hand auf die Schulter legte. »Und das hast du erst festgestellt, nachdem …, ich meine … zu spät?«

McMullen konnte Sperbers offensichtliche Schadenfreude gar nicht vertragen. »Wie bist du denn bloß aus der Nummer wieder rausgekommen?«, fragte Sperber und kriegte sich nicht mehr ein vor Lachen. McMullen stand wie paralysiert vor ihm.

Sperber überreichte McMullen beiläufig die Rechnung.

»Mein Gott! Achthundertsiebzig Dollar!«, rief McMullen. »Was ist denn das hier für ein Laden? Gehört der anschließend uns?«

»Spezielle Dienste wollen speziell bezahlt werden!«, spottete Sperber.

»Mann oh Mann, das sind ja Halsabschneider!«, schrie McMullen außer sich vor Wut. Männer am anderen Ende der Bar wurden aufmerksam.

»Hast du so viel Bares dabei?«, fragte Sperber und spürte die brizzelige Atmosphäre.

»Nein, wer soll das alles gesoffen haben?«

»Du hast die ganze Kneipe über eine Stunde lang freigehalten. Das glaubt zumindest der Kerl da hinter der Theke!«

Es wurde allmählich ungemütlich. Der Wirt wurde unfreundlicher und wiederholte seine Forderung jetzt lautstark. McMullen weigerte sich, die Rechnung anzuerkennen. Ein großer Mann kam und zog Sperbers Mädchen zur Seite. Ein prüfender Blick zeigte Sperber erst jetzt, dass auch sie ein Katoey war. Unglaublich hübsch und lieb. Verdammt! Reingefallen. Der ganze Laden hier bestand anscheinend aus Transen.

Noch ein kräftiger Mann kam hinzu. Seine Miene war alles andere als gastfreundlich.

»Hey McMullen! Ich glaub, wir sollten jetzt irgendwie aus diesem Schlamassel rauskommen. Hast du ’ne Idee?«

McMullen griff in seine Hosentasche und legte dem ungehaltenen Mann hinter der Theke zwei rote Steine in die Hand.

Der Wirt hob einen der Steine hoch und hielt ihn gegen das Licht einer Lampe. »Pigeon’s blood!«, stieß der Wirt mit wässerigen Augen hervor und staunte. Das hörten viele der Umstehenden und bildeten einen Kreis um sie.

McMullen hatte, ohne es zu ahnen, neue Begehrlichkeiten geweckt. Jetzt waren sie eingekesselt von lauter Katoeys, einer schöner als der andere, einer grimmiger als der andere. Sie kamen immer näher und starrten sie an, begierig nach Taubenblut, so nannte man die Rubine aus Mogok. Sie waren von einer unverkennbar tiefroten Farbe, die einen Stich ins Blaue zeigte. Die Katoeys sahen sich bereits im Besitz der wertvollsten Rubine der Welt. Plötzlich waren tausend Hände bei ihnen, streichelten erst, grapschten dann und versuchten schließlich, mit schmeichelnden Griffen den Weg in ihre Hosentaschen zu finden.

Sperber schüttelte sich los, langte dann selbst in seine Tasche und warf eine Handvoll der Pistazien in die linke hintere Ecke des Raumes, die in schummriges Licht getaucht war. Die Pistazien flogen durch die Luft, knallten erst an die Wand, dann auf das harte Holzparkett und machten Geräusche wie hell klackende Kieselsteine. Sperbers Rechnung ging auf, denn sofort stürzten sich die kreischenden Katoeys in ihrer Gier auf den Boden. Sperber packte McMullen und riss ihn zur Tür hinaus. Sie liefen zurück in Richtung des Nachtmarkts, auf dem es vor Menschen nur so wimmelte. Hier fühlten sie sich sicher.

An einer Freilichtbar am Rand des Markts blieben sie stehen, stützten sich keuchend auf ihre Knie und lachten sich die Seele aus dem Leib. »McMullen, du Wahnsinniger!«, schrie Sperber. »Du hast die Mine beklaut! Wie hast du das hingekriegt?«, fragte er mit Entsetzen und Bewunderung zugleich in der Stimme. »Du gottverdammter Hundesohn!«

»Im Hammerstiel!«, lachte McMullen aufgedreht. »Der alte Geologenhammer. Sein Stiel ist hohl und bietet so einigen Steinchen Platz.«

Sperber lachte und bestellte zwei Bloody Mary.

»Aber die Idee mit den Pistazien war auch nicht schlecht. Pistazien als Rubine getarnt!«, schrie McMullen und lachte.

Sperber prostete McMullen mit dem blutroten Glas zu. »Da, McMullen. Sauf aus! Taubenblut! Aber die bezahle ich bar! Bevor wir aufgeknüpft werden«, rief er spöttisch und bestellte noch zwei.

Sperber grinste beim Gedanken an dieses Abenteuer. Lange her, dachte er und massierte seinen Nacken. Er prostete dem Watzmann an der Wand mit einem ehrerbietigen Nicken zu und trank den letzten Schluck Whisky in einem Zug.

Forsythien

Frühjahr 2015

An diesem kühlen Morgen lag der Chiemsee unter zähem Nebel. Nur die höchsten Baumwipfel am Ufer und auf den Inseln lugten heraus. Eine pudrige Stille hatte den See im Griff. Ein Rabe krächzte, kurz nachdem Müller-Westermann in das Boot gestiegen war. Das Wasser plätscherte gegen den Rumpf. Er wollte zur Insel Frauenchiemsee, dem idyllischsten Fleck Deutschlands, wie in einem Hochglanzprospekt behauptet wurde.

Müller-Westermann war Immobilienmakler und hatte eine Unstimmigkeit im Gemeinderat der Gemeinde Chiemsee ausgenutzt. Seit Wochen grinste er sich jeden Morgen ins Gesicht, wenn er in den Spiegel sah. Diese Idioten! Für ihn sollte es das Geschäft seines Lebens werden. Er hatte mehrere Häuser auf der Fraueninsel gekauft und mittlerweile aufwendig restauriert. Viele der Einheimischen waren ziemlich sauer, sahen die Häuser doch jetzt überhaupt nicht mehr so aus wie früher. Dunkles Holz hatte er in Hochglanzweiß streichen lassen, Balkone erneuert und Einfriedungen wie Gärten ebenfalls weiß gestalten lassen.

Damit hatte er den Charakter der Häuser vollkommen verwandelt. Sie sahen aus wie Häuser, die man auf Sylt erwarten würde. Sie strahlten so unbeschreiblich hell, dass ihr Anblick jedem Fremden die Luft nahm. Diese Immobilien waren jetzt unbezahlbar. Er wollte sie so lukrativ vermieten, dass sich seine Investitionen in nur fünf Jahren bezahlt gemacht hätten. Und dazu brauchte er Mieter, bei denen Geld keine Rolle spielte. Einen dieser Leute hatte er gerade an der Angel.

Der Mann betrat erhobenen Hauptes den Steg und schritt auf das Boot zu. Er trug einen orange karierten Sarong um die Hüften und darunter eine schwarze Seidenhose. Seinen Oberkörper bekleidete eine grüne Thai-Bluse aus Bambusfasern, die mit aufwendigen Stickereien, Paspeln und Bordüren besetzt war. Die eleganten schwarzen Lederschuhe waren vorn offen, seine frisch pedikürten Zehennägel dunkel lackiert. Um den Kopf hatte er einen kostbaren Pakama gebunden. Der Mann war stark geschminkt. Seine Augenlider glitzerten lila, und seine Wimpern waren in tiefes Schwarz getaucht. Das gesamte Gesicht war gepudert. Nur seine Wangen flimmerten rot. Die Lippen hatte er anthrazitfarben bemalt.

Auf Müller-Westermann wirkte das alles zu aufdringlich. Der Mann konnte die Augen keine Sekunde lang ruhig halten. Seine Wimpern klimperten unentwegt, und sein Grinsen verursachte eine unangenehme Wallung nach der anderen bei Müller-Westermann. Blöde Tunte, dachte er. Allein schon dieser unglaubliche Name kam ihm völlig verrückt vor: Er hatte ihm einen deutschen Reisepass gezeigt. Demnach hieß er ›Nuh Poo Tubkim-Gongutih (Hausmayr)‹.

Der Mann war Müller-Westermann vom Königlich Thailändischen Honorargeneralkonsulat in München vermittelt worden. Als Makler für außergewöhnliche und erstklassige Immobilien war er schließlich stadtbekannt. Deshalb waren sie heute hier am Chiemsee. Und jetzt wollten sie zur Fraueninsel fahren.

Nuh Poo Tubkim wurde von einem Kraftprotz begleitet, der stets drei Meter hinter ihm ging. Ein riesiger Kerl mit kurz geschorenen Haaren, schwarzem Anzug, schwarzen Schuhen und weißem Hemd mit geschlossenem Kragen. Seine Augen waren ebenfalls geschminkt. Er reichte Müller-Westermann nicht die Hand, grüßte nicht, sondern nickte nur kaum merkbar mit dem Kopf, ließ ihn aber keinen Moment aus den Augen. Trotzdem beherrschte er die Kunst, sich so unauffällig zu verhalten, dass Müller-Westermann ihn nach drei Minuten schon gar nicht mehr wahrnahm.

Nuh Poo Tubkim streckte seinen Arm aus wie eine viktorianische Großmutter. Müller-Westermann nahm seine schlaff herabhängende Hand und half ihm ins Boot. Er war froh, als er die Hand des Mannes wieder loslassen konnte. Dann fuhren sie los und glitten über den stillen See. Bald hatten sie die Anlegestelle der Insel erreicht.

Als Müller-Westermann ihm das Objekt zeigte, staunte Nuh Poo Tubkim wie ein kleiner Junge. So etwas Schönes hatte er noch nie gesehen. Er stand vor einem makellos weißen Haus auf einer Insel. Im Hintergrund waren Berge zu sehen. Ihm kamen die Tränen. Ein Ort voller Inspiration. Das muss das Glück sein, dachte er. Er schritt den Zaun entlang, immer gefolgt von seinem Leibwächter, der immer noch in angemessenem Abstand hinter ihm her ging, ohne einen unterwürfigen Eindruck zu hinterlassen. Müller-Westermann öffnete das kleine Gartentor, nickte einladend und wies Nuh Poo Tubkim den Weg.

Er schritt durch den Vorgarten und blieb vor den Forsythien stehen. Im Hintergrund blühten Blumen in Blumenkästen unter frisch geputzten Fenstern. Der Rasen war kurz gemäht. Er ging weiter zu der geschnitzten Tür. Müller-Westermann öffnete ihm das Haus. Er trat ein, sah sich zehn Minuten lang um und fragte dann etwas unbeholfen: »Kann ich hier … in der Nachbarschaft noch was dazu haben?«

Müller-Westermann stutzte und zögerte. »Sie meinen, noch ein Haus?«

»Ja, noch ein Haus. Meine Freunde werden hier wohnen.« Er blickte zu seinem Leibwächter und lächelte kurz. Der stand steif da und zeigte keine Regung.

»Nun ja, äh, ich weiß nicht. Frei sind noch die Häuser direkt daneben. Aber die kosten auch viel Miete.«

»Miete? Ich kaufe Häuser«, sagte Nuh Poo voller Überzeugung.

Müller-Westermann lächelte. »Die können Sie nicht bezahlen.« Er schüttelte vorsichtig den Kopf.

»Kann ich doch«, sagte Nuh Poo lächelnd. »Ich will alle drei. Sagen Sie mir den Preis. Ich bin sicher, ich habe sie bereits gekauft.«

Grabrede

Erwin Sentlinger war kein Menschenfreund. Er stand am Fenster und sah hinaus. Wie jeden Morgen. Er kaute an den Fingernägeln. Immer wenn er nervös war, tat er das. Schon als kleines Kind hatte er das gemacht. Genau dann, wenn ihm Prügel bevorstanden. Und das war nicht selten gewesen.

Seine Mutter war durch einen Stromschlag ums Leben gekommen, als er acht Jahre alt war. Die Strafe des Herrn, hatten alle hinter vorgehaltener Hand gesagt. Für ein zu lockeres Leben, hatte man immer wieder geflüstert. Seine ältere Schwester Trude hatte sich ihr halbes Leben lang für die Mutter geschämt, wollte es anders machen. Und sie hatte es anders gemacht. Sie hatte Erwin sehr streng erzogen.

Die Erziehung hatte sich nach dem Vorbild der Großeltern gerichtet. Beide Großväter waren Lehrer gewesen, die sich in den Methoden der schwarzen Pädagogik bestens ausgekannt hatten. So war auch Trude angehalten worden, sich dieser Methoden zu bedienen, um ihren Bruder auf den rechten Weg zu bringen. Noch heute hatte Sentlinger Striemen an seinem ledrig gewordenen Hinterteil, die von dem verhassten Rohrstock rührten. Jede Sünde hatte er auf diese Weise büßen müssen. Jedes Mal mit der Konsequenz, dass er kaum sitzen konnte. Das hatte in der Schule zusätzlich zu Schwierigkeiten mit den Lehrern geführt.

Aber es hatte ihn hart gemacht. Hart fürs Leben. Disziplin und Ordnung waren ihm mit dem Stock eingetrichtert worden. Er hatte viel gelitten und fand es absolut in Ordnung, dass auch andere leiden sollten, um zu lernen. Das hatte sich bewährt, seit Jahrtausenden. So hatte er es sich zurechtgelegt. Denn der Gedanke, dass ihm als Kind Unrecht geschehen sein könnte, wäre unerträglich für ihn.

»Guten Morgen«, sagte seine Sekretärin Liese strahlend. »Na, Chef, worüber sinnieren Sie denn heute?«, fragte sie, als sie ein paar Akten auf seinen Tisch legte und einen Tee brachte. Liese war seit ewigen Zeiten bei ihm. Früher fand er sie umwerfend. In den letzten Jahren aber hatte seine erotische Zuneigung zu ihr abgenommen. Manchmal aber, da flammte sie wieder auf. Als sie sich näherte und er ihren vertrauten Duft wahrnahm, durchzuckte es ihn. Als er ihren Namen seufzte, »Ach, Liese …« Seine Wonne war so groß, dass er einen Kloß im Hals spürte.

Er schlürfte den Tee und sah aus dem Fenster. Seine ganze Liebe hing an seiner Heimat Bayern. Und mittendrin diese verkommene Stadt! In München war die Staatskanzlei so etwas wie eine Fluchtburg für ihn. Der erhabene Blick über den Hofgarten im Schatten der Residenz gab ihm jeden Morgen das Gefühl von Sicherheit und Macht.

»Die Menschen«, sagte er mit Schwermut in der Stimme. »Sie sind mir so fremd. Sehen Sie, Liese, wie sie arglos in unserem Park herumirren, ohne zu wissen, was sie wollen, wohin ihre Reise geht. Taugenichtse und Herumtreiber.«

»Ach, Chef, seien Sie nicht so streng mit den Leuten. Sie tun nichts Verwerfliches. Sie wollen leben, und sie wollen, dass es ihnen gut geht. Und dafür sorgen Sie!«, sagte sie lächelnd. In ihrer Stimme klang viel Trost mit. »Es ist Ihre Aufgabe, Sie machen das schon. Und heute ist ein wunderbarer Tag dazu. Ich weiß doch, dass Sie für Ihr Land alles geben.«

»Ach ja«, sinnierte er mit abwesendem Blick, »die duftenden Wiesen, die sanften Hügel der Voralpen. Die Kirchen mit den Zwiebeltürmen. Die Kühe auf den Weiden. Bayern, das würde ich mir durch nichts und niemand nehmen lassen.«

»Ja, es ist Ihr Bayern«, sagte Liese. Und sie wusste, er hatte es sich einfach genommen. Jedenfalls insgeheim. Mit seinen Gleichgesinnten vom katholischen Herrenorden.

»Wir müssen Bayern erhalten!«, sagte Sentlinger salbungsvoll.

Liese wusste, dass Sentlinger und seine Kumpanen vor allem dafür sorgen wollten, es niemals an diese linken Klugscheißer abgeben zu müssen, wie er einmal gesagt hatte. Als Gutmenschen, Pädagogenheinis, Ökofritzen und Sozialromantiker hatte er sie beschimpft. Widerliche Geschöpfe hatte er sie genannt. Und dann die ganzen Menschen aus aller Welt, die unkontrolliert ins schöne Bayern strömten, hatte er gestöhnt. Aber der Herrgott hatte auch sie erschaffen, so wie ihn und seine Welt, hatte er postuliert. Also müsse er ihre Existenz hinnehmen; aber bekämpfen dürfe er all diese Antichristen, das hatte der Herrgott ihm nicht verboten. Es war sein Bayern, das katholische, oder besser, was er für katholisch hielt.

»Wird schon werden«, sagte Liese und ging hinaus.

In diesem Moment kam Sentlingers Schwester geradewegs ins Büro. Ihr schwarzer Habit verlieh ihr einen würdevollen Stolz. Ohne Liese zu grüßen, schritt sie direkt zu Sentlingers Schreibtisch. Schwester Irmentrud sah besorgt aus. »Bruder, du musst uns helfen.«

Ihr Körper war immer noch schlank. Über ihren dichten Augenbrauen waren ein paar Grübelfalten zu sehen. Ihre vollen Lippen hatte sie ein wenig gespitzt, als sie vor ihm stand. Sie wirkte auf ihren Bruder ohnehin streng und kompromisslos, aber er spürte sofort, dass ihr Stimmungsbarometer heute auf Schlechtwetter stand.

Erwin Sentlinger ging auf sie zu, nahm sie in die Arme und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Trude, meine liebe Trude!« Auch nach all den Jahren wolle er sich immer noch nicht an ihren eigens gewählten Ordensnamen gewöhnen. »Ich bin so froh, dich zu sehen!«, rief er mit vorgespieltem Überschwang. Er betrachtete ihr schön geschnittenes Antlitz, in dem er trotz ihres Alters immer noch keinen Makel erkennen konnte. Rechts und links ihrer tiefbraunen Augen hatten sich zwar ein paar Krähenfüße einen Weg gesucht. Sie konnten jedoch ihrer Anmut nichts anhaben. Erwin Sentlinger erstaunte das immer wieder, wenn er seiner Schwester begegnete. Sie wollte einfach nicht alt werden.

»Der Teufel ist auf die Insel gekommen!«, sagte sie mürrisch und ohne jede Einleitung.

Sentlinger zog die Brauen zusammen. »Der Teufel? Was denn, übertreibst du nicht?« Er hielt sie an den Schultern. »Setz dich doch bitte!« Er bot ihr einen Stuhl an. »Was bedrückt dich, liebe Schwester?«

»Der Satan! Im Körper eines Mannes, der wie eine Frau daherkommt.«

Sentlinger kannte seine Schwester nur zu gut. Sie konnte rasend werden vor Wut, aber auf der anderen Seite war sie lammfromm. Ihr oftmals aufbrausender Gemütszustand hatte sie am Leben scheitern lassen. Obwohl sie immer sehr hübsch gewesen war, hatte es kein Bursche lange mit ihr ausgehalten. Sie konnte unberechenbar böse werden. Ihre Verzweiflung am Leben hatte sie schließlich ins Kloster getrieben. Und dort hatte sie sich ebenfalls lange den Aufstieg durch ihre zügellosen Wutausbrüche verbaut. Denn trotz ihrer Intelligenz hatte ihre mangelnde Selbstkontrolle sie nur zur stellvertretenden Oberin werden lassen. Und das wurmte sie. Doch insgeheim zog sie die Fäden in ihrem Kloster durch ihre stets erfolgreich eingefädelten Intrigen.

»Diese widerliche Schwuchtel!«, schrie sie und schlug mit der Faust auf den Schreibtisch.

»Trude! Du trägst den Habit. Vergiss das nicht!«, ermahnte sie ihr Bruder vorsichtig. »Was ist denn los?«

Sie wand sich auf ihrem Stuhl, und Sentlinger wusste, dass sie jetzt wieder von Schuldgefühlen geplagt wurde. Aber sicher nur kurz, dachte er.

»Er ist aus Thailand. Er hat drei Häuser gekauft. Zwei Tage später ist er wie ein Pfau durch den Ort stolziert, hat alle gegrüßt. Und dabei hatte er zehn«, es zerriss sie fast, »zehn andere von diesen Elenden im Schlepptau.«

»Ja und? Das ist doch freundlich, dass er die Leute begrüßt.«

»Sie haben dabei fremdartige Gebete gemurmelt. Und dann dieses Grinsen. Sie haben alle so unerschütterlich gegrinst!«, sagte sie jammernd. »Und jetzt wohnen die alle da drin«, rief sie klagend hinterher und hob beide Hände.

»Trude, ihr habt doch dauernd Touristen mit wechselnder Kleidung und Aussehen auf der Insel. Was regst du dich denn so auf?«, fragte Sentlinger sanft.

»Wer weiß, was die dort treiben?« Ihr Ton wurde schnippisch.

Sentlinger wandte sich zum Fenster und zischte leise: »Müller-Westermann. Dieser verdammte Idiot!«

»Wer?«, entfuhr es Schwester Irmentrud.

Er griff zu seiner Teekanne und fragte sie: »Auch einen Tee?«

Sie nickte.

»Ein Immobilienmakler aus München. Guter Bekannter. Ich hab ihm ein paar Türen geöffnet. Zuletzt hat er sich damit gebrüstet, dass er drei Häuser auf Frauenchiemsee gekauft hat. Und ich hatte ihm noch die Kontakte geknüpft. Aber seine Option war eigentlich, die Häuser zu vermieten ...« Er nahm die Teetasse in die Hand, rührte darin und trank vorsichtig, während er seine Schwester abwartend ansah.

»Aber dieser ... «, sie räusperte sich, »... warme Guru hat sie gekauft.«

»Wenn er das Geld hat, darf er das ja«, meinte Sentlinger.

»Der muss wieder weg«, schrie sie. Sie wedelte mit dem rechten Arm und rief laut: »Weg, weg, weg!« Dann starrte sie ihn an. »Du musst uns helfen«, zischte sie fordernd.

»Hat er sie denn wirklich gekauft«, fragte er nochmal nach. »Oder ist es nur wieder eins eurer Klostergerüchte?«

»Ja, hat er. Ich war beim Bürgermeister. Und er hat einen bayerischen Familiennamen, wie wir herausgefunden haben.« Sie nahm einen Zettel aus ihrem Habit. »Und was für einen!«, betonte sie.

»Ja, und?«, fragte Sentlinger und wartete gespannt.

»Er nennt sich …«, sie sah von ihrem Zettel auf und sagte langsam und deutlich: »… Nuh Poo Tubkim-Gongutih in Klammern Hausmayr.«

Sentlinger verschluckte sich, hustete los, und spratzte den Tee auf seinen Schreibtisch. Augenblicklich nahm er ein Taschentuch aus seiner Hose und putzte alles wieder weg. Schuldbewusst beobachtete er seine Schwester, die ihn grimmig anstarrte. Wie früher als Kind spürte er die Beklommenheit.

»Merkwürdig, was?«, sagte sie und hob die Schultern. »Hat der was zu tun mit Pater Hausmayr? Bei dem du vor dreißig Jahren die Grabrede gehalten hast? Erinnerst du dich nicht? Pater Hausmayr!«

Sie sah ihm genau zu, wie sich sein Gesicht vor Anspannung verfärbte.

»Spiel nicht den Dummen!«, sagte sie barsch. »Er hieß Pater Bruno. Hat oft sonntags bei uns auf der Fraueninsel die Messe gelesen.«

Sentlinger erkannte, dass es nichts brachte, den Ahnungslosen zu spielen. »Was, der? Oh Gott. Ja natürlich erinnere ich mich.«

»Dein Jugendfreund. Und Schürzenjäger ersten Ranges!«, erwiderte sie.

»Davon hab ich damals nichts mitbekommen.«

»Unfug!«, schrie sie. »Das wusste jeder! Und ich möchte nicht wissen, was ihr beide gemeinsam alles …«

»Trude! Das reicht!«, schimpfte er. »Schließlich hast du damals auch mehr als nur ein Auge auf ihn geworfen.«

Schwester Irmentrud hatte mit dieser Direktheit nicht gerechnet. Wie konnte er es wagen? Sie fühlte sich ertappt, sah beschämt zu Boden und stutzte. »Ja, und irgendwann war er weg nach …«, sie schlug die Hände vor das Gesicht. »... Thailand!«, schrie sie aufgewühlt. »Nach Thailand! Verstehst du? Oh Gott.« Sie streckte die Hände nach oben und warf den Kopf in den Nacken.

»Ja, genau, er ist nach Thailand abgehauen. Das war damals für viele völlig überraschend. Vor allem auch für den katholischen Herrenorden. Pater Bruno war früher schließlich im Vorstand, wenn auch nur Beisitzer. Ich war damals bereits Schatzmeister.«

»Der katholische Herrenorden, diese Ansammlung scheinheiliger Moralapostel!«, schimpfte sie.

»Ich darf doch bitten, Trude. Beherrsche dich!«

»Jeder wusste, wie er gestorben ist. Aber niemand durfte das auch nur denken.« Flüsternd fügte sie hinzu: »Geschweige denn laut sagen.«

Er stand auf und ging zum Fenster. »Es war die schwierigste Grabrede meiner Karriere.«

»Ich war ja nicht dabei damals«, sagte sie, als müsse sie sich verteidigen. Sie sah erneut zu Boden.

»Damals warst du noch einfache Nonne. Du konntest an der Beerdigung nicht teilnehmen, weil du auf einem Seminar in der Nähe von Graz warst«, sagte er, den Blick nach draußen auf die Parklandschaft gerichtet. »Da hast du doch deine verrückte Freundin kennengelernt.«

»Ach ja, Adelmunda«, ergänzte sie gedankenverloren, »sie war so hilflos damals. Ich bin so froh, dass ich sie zu mir geholt habe.« Liebevoll bewegte sie den Kopf hin und her und richtete ihren verklärten Blick ein paar Sekunden ins Leere. »Aber du willst ablenken«, schob sie hinterher.

»Als du damals zurückgekommen bist aus Graz? Wie hast du eigentlich von Brunos Tod erfahren?«

»Nach meiner Rückkehr auf die Fraueninsel«, sagte sie betrübt, »durfte nicht über seine Beerdigung gesprochen werden. Pater Bruno wurde ganz einfach ignoriert und seine Existenz vergessen. Sein Grab ist in der hintersten Ecke unseres Friedhofs, wie du weißt.« Sie machte eine kurze Pause und atmete tief durch. »Die jungen Nonnen wissen gar nicht mehr, wer dort liegt. Die Inschrift auf dem Kreuz ist fast verblasst.«

»Bei seiner Geschichte, kein Wunder!«

»Wir haben einen Sünder auf unserem Friedhof beerdigt«, seufzte sie.

»Sündiger Bock wäre treffender.«

»Erwin, lass diese gottlosen Bemerkungen!«, befahl sie streng. Sentlinger nahm wieder Platz an seinem Schreibtisch.

Schwester Irmentrud fuhr fort. »Was genau hat er gemacht in Thailand? Du hast ihn doch besser gekannt, diesen … heiligen Schürzenjäger.«

»Besser gekannt? Was habe ich gekannt?«

»Na?«, fragte sie voller Ungeduld. »Was genau er dort wollte. In Thailand.«

»Musst du das wissen?«

Sie nickte grimmig und fordernd.

»Hmm, na gut. Offiziell sollte er wohl missionieren. Er hat das mit der Nächstenliebe aber wohl, sagen wir, sehr frei interpretiert.«

»Schwachkopf!«, schimpfte sie. »Komm zum Punkt!«

»Er hat dort mit einer … einer Liebesdienerin ein Kind gezeugt. Einen Sohn, hieß es.«

»Allmächtiger!«, rief sie. »Und jetzt holt uns der Fluch ein!« Sie bekreuzigte sich. »Der Herrgott schickt uns eine schwere Prüfung. Einen Heiden und Gotteslästerer. Ein Kind der Sünde und des Teufels. Im Gewand einer Frau. Und das auf der Fraueninsel!«

»Passt doch«, entglitt es Sentlinger grinsend.

Schwester Irmentrud starrte ihn fassungslos an. Sie stand auf, nahm das Lineal vom Schreibtisch, ging auf ihn zu, presste die Lippen zusammen und schlug mehrfach mit dem Lineal in ihre Hand.

Sentlinger wurde puterrot und stammelte eine Entschuldigung. Noch immer hatte diese Frau Macht über ihn, und für kurze Zeit war er wieder der kleine Junge. Er sah ihre Augen blitzen und befürchtete, dass er sich wieder vorbeugen und ohne Widerspruch seine Strafe erwarten müsse, die sie sogleich zu vollstrecken drohte. Doch sie blieb, wo sie war.

Mit verkniffenem Gesicht kauerte Sentlinger eingeschüchtert und zusammengesunken in seinem Schreibtischsessel. Schwester Irmentrud setzte sich.

»Trude, so darfst du nicht über einen fremden Menschen reden«, stammelte er. »Er ist trotz allem ein Sohn der Kirche. Immerhin hat er ...«

»Ein Sohn der Kirche?«, schrie sie ihn an. »Ja Kruzifix nochmal! Bist du denn von allen Heiligen verlassen?« Sie spie ihre Worte aus und geißelte Sentlinger mit ihren Blicken. »Dieser Kerl ist ein Bastard des Teufels, er wurde mit einer thailändischen Hure gezeugt!« Sie war außer sich und schlug wieder und wieder so vehement mit dem Lineal auf den Schreibtisch, dass die Teetasse umfiel.

Sentlinger stand auf, seine Haltung aber blieb devot und gebückt. »Trude, was soll ich tun? Ich kann da gar nichts machen. Es ist sicherlich legal, dass dieser Mann die Häuser gekauft hat.«

»Ahh!«, schrie sie laut. »Hör auf, dich wie Nasenschleim zu benehmen. Du bist Staatssekretär! Du musst etwas gegen all das unternehmen können!« Sie schnaubte vor Wut.

»Es würde meine Karriere arg belasten, Trude!«, sagte er kleinlaut. »Ich … ich sitz momentan auf einem Schleudersitz.«

»Was ist los, Erwin?«, geiferte sie. »Hast du wieder Mist gebaut. Mit deinen … gottlosen finnischen Hurensöhnen?« Sie verzog verächtlich das Gesicht.

»Trude«, beschwor er sie. »Ich kann nicht.«