Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Encre Rouge

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

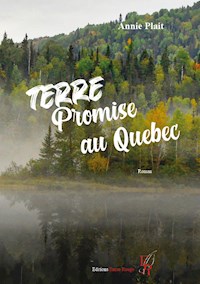

Ce roman relate avec force détails l’existence d’un pionnier au Québec, Jean Baudet, parti de France à 15 ans, né à quelques siècles de distance dans le même pays, au sud du Poitou que la romancière Annie Plait, celle-ci prenant à son compte cette similitude d’origine, évoque avec émotion, histoires, anecdotes, traditions que son enfance et adolescence à Blanzay ont engrangé dans sa mémoire et dans son cœur.

Ajoutons que Annie Plait a effectué deux séjours au Canada et notamment au Québec lui permettant de décrire les paysages de la belle province et d’évoquer les contacts chaleureux avec « nos cousins » québecois.

On ne peut émerger de ce roman que bouleversé et… oui, fier d’être français, pourquoi pas ?

À PROPOS DE L'AUTEURE

Annie Plait est née au sud de la Vienne, d’un père charentais et d’une mère poitevine. Elle a gardé un goût prononcé pour la nature, le merveilleux, les contes et les légendes. Professeur de lettres en retraite, passionnée par l’histoire et le terroir elle partage son temps entre l’écriture, la lecture et les promenades, vit à la campagne et elle ne saurait s'en passer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Annie Plait

TERRE PROMISE

« Un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir. »

CHAPITRE 1LA CHASSAGNE EN FAMILLE

En cette année de grâce 1663, la misère est grande en Poitou, sauf pour les gens qui peuvent avoir engrangé des réserves céréalières leur permettant de supporter ces dernières mauvaises années de récolte, la majorité des paysans n’arrive pas à se nourrir convenablement, amassent pour les impôts et lorsqu’ils les ont acquittés il ne reste rien pour les enfants que Dieu leur a donnés, encouragées par l’église, les familles sont nombreuses et les décès d’enfants en bas âge aussi.

Jean n’a pas beaucoup d’instruction, mais il écoute autour de lui les paroles des uns et des autres, les plaintes de beaucoup de femmes maigres et hâves cherchant parfois en vain à trouver de quoi alimenter leur famille.

Il entend aussi ce que les hommes murmurent à mi-voix : la cherté de la vie rurale, l’absence d’espoir tandis qu’ils apprennent par les gazettes qu’à la cour du roi Soleil tout est facile et brillant, riche en fastes et festins entraînant des dépenses, en quelques jours, qui suffiraient pour qu’un village comme Jesson ou La Chassagne, où ils habitent, subsiste pendant un an.

Jean a tout juste quatorze ans mais son esprit est vif et retient bien, il n’a pas connu sa mère décédée en 1650 quand il avait deux ans.

Heureusement Sébastien Baudet, leur père, est là, solide, vigoureux, courageux, résistant, grâce à sa présence, à sa force, leur petite ferme subsiste, oh bien sûr ils ne mangent jamais abondamment, alors on invente de quoi remplir sa panse avec des racines ou des glands qui rôtis ont un goût de noisette comme les faines, ces fruits des hêtres et en automne les fruits des châtaigniers qui poussent chez eux en abondance.

Dans cette même saison et ainsi qu’au printemps dans les pradelles si on s’y connaît on récolte des champignons, les rosés, les pieds de mouton si savoureux, au moment de la moisson le blé ou l’orge où la baillarge sont réservés afin de s’acquitter des nombreuses redevances seigneuriales, pourtant leur seigneur Hélie de la Rochenard dont le beau château domine le hameau de la Mallolière, pas loin de chez eux, est juste et magnanime.

Jean se dit qu’il n’a pas envie d’imiter son père, il ne veut pas s’échiner pour un roi qui dépense sans compter, peut-être que je serai marchand ou marin ? quoique la mer il ne la connaît pas, bien que l’Atlantique ne soit pas si loin… Il verra bien, pour le moment il aide père et voisins et développe son corps aguerri par les travaux agricoles, solide malgré leur régime alimentaire, jamais de viande, si, parfois celle d’un lapin ou d’un lièvre pris au collet, alors c’est la fête et une vie en plein air avec un village uni où les gens dans leur misère s’entraident, fortifie l’âme.

CHAPITRE 2QUEL MÉTIER CHOISIR ?

Leur voisin, le père Mauduit, porteur de mauvaises nouvelles, arrive chez eux.

— Le gibier a saccagé la terre du bois au gîte, les cochons comme on les appelle, les gens instruits disent que c’est des sangliers, ont mangé tout ce qui s’y trouvait et des nobles du côté de Champniers ont traversé à cheval sans inquiétude les guérets juste semés !

— Ah ! misère, disent les autres voisins…

— Il faut s’en remettre à Dieu, a dit monsieur le curé, et à son fils qui est mort pour nous sur la croix.

— Curé ? se dit jean Baudet, voilà une autre possibilité, il y en a partout autour d’eux, d’abord à Blanzais, leur paroisse, et aussi à Civrais la ville la plus proche où habitent leurs cousins Baudonnier, c’est de la famille, celle de la maman défunte et à cause de cette absence les cousins de Civrais sont très aimés, les deux familles se fréquentent. Il y a aussi un curé à Couhé et à Chaniers, c’est à dire Champniers en français, mais Jean se dit qu’ils ne sont guère riches ces pauvres curés et en plus il faut apprendre à lire le français et aussi le latin cette langue avec laquelle on prie Dieu, donc il y a encore un débouché qui lui est fermé parce que le père ne pourrait pas lui payer une instruction, lire et aussi écrire c’est coûteux et ça ne sert à rien quand on gratte la terre comme eux tous.

Pourtant Jean aime aller à la messe le dimanche à Blanzais, il aime aussi entrer dans cette belle église avec ses voûtes si hautes et des lumières qui s’appellent des lustres, il aime entendre les cantiques que tous les paroissiens chantent en latin bien sûr même si personne ne sait ce que ça veut dire, il songe aussi aux saints, c’est à dire des modèles de vertu comme Saint-Hilaire, l’évêque de Poitiers qui vécut il y a très longtemps et qui est le « patron » de leur église alors qu’à Civrais le saint patron est Saint-Nicolas, celui qui alla chez un boucher, devina que dans son saloir trois petits enfants avaient été tués et il les ressuscita ! Il y a aussi Radegonde, la sainte poitevine, et puis, il aime les bancs de l’église où les notables ont leurs sièges attitrés comme leur seigneur de la Rochenard. Ces bancs en chêne sentent si bon comme cette odeur entêtante qu’il n’a senti qu’à l’église lorsque le curé balance au bout d’une chaîne un genre de cassolette d’où s’échappe des fumées, on lui a appris que c’est « l’encensoir » qui répand cette odeur mystérieuse « d’encens » pour honorer Dieu et les saints.

Par monsieur le curé, l’abbé Jean Jousserant, il a appris que ces saints célèbres et beaucoup invoqués ne sont pas du tout du Poitou, ils y sont venus mais leur pays natal n’est même pas dans le royaume de France ! Saint-Martin vient de Hongrie, Saint-Nicolas de l’Asie et Sainte-Radegonde de la Thuringe, allemande, des pays lointains qui ne lui disent rien, lui aussi aimerait voyager comme eux l’ont fait, surtout qu’il se répète qu’il va bien falloir gagner sa vie pour aider son père, l’autre jour il a entendu le père Mauduit dont les paroles ont un son de vérité, énumérer les charges :

— Nous tous laboureurs ou métayers, même les artisans ou les journaliers, nous devons payer « la taille », l’impôt royal, effectuée par les collecteurs mais souvent de façon obscure et arbitraire.

Jean comprend que ce mot veut dire injuste.

— Et puis « le cens » au seigneur qu’on peut payer en nature, mais moi cette année je n’ai aucune réserve et puis, ajoute-t-il, la taille est déterminée par le receveur des tailles mais si les percepteurs recouvrent moins que la somme prévue, ce sont eux qui doivent payer la différence ! C’est pas normal ça !

— L’avenir est sombre se dit Jean et puis quel avenir ?

CHAPITRE 3LA SÈVRE NIORTAISE OU LA CHARENTE

Au début, Jean a trouvé ce travail amusant et même valorisant puisque son père le jugeait apte à aider les autres ! À grands coups de van, il bat et rebat le grain qui lourd et mûr, tombe tandis que la balle s’envole en écharpes blondes vite dispersées par la brise.

Il a chaud, la sueur ruisselle sur son cou et ses épaules et il s’en agite de plus belle puis la fatigue s’est glissée dans ses membres, les bras étaient moins prompts, les jambes moins solides sur l’aire, mais il a continué pour ne pas montrer qu’il faiblissait et petit à petit il a « pris le coup » comme lui a conseillé son père.

Ainsi par les chaudes journées d’été il s’est mis au labeur comme un homme. Et puis après la lassitude, la sueur et la poussière, quel formidable plaisir de recevoir un plein seau d’eau froide, juste tirée du puits, ça vous choque un bon coup, cette chape glacée qui vous enveloppe et dégouline.

— Te voilà propre à présent, a déclaré son père en riant.

Pourtant il n’y a guère matière à rire pour le père ni pour les voisins tous à la même enseigne, pressurés par les charges, intimidés par les autorités du royaume ou de la province et donc incapables d’expliquer leur misère, menacés parfois par des bandes errantes qui chapardent et inquiètent la population. Non, ce règne du jeune Louis XIV qui promettait gloire et richesse pour la France n’a pas, pour le moment, assuré la tranquillité du royaume, au contraire.

— Depuis deux ans, murmure Sébastien Baudet d’un ton lugubre, des cataclysmes atmosphériques ont provoqué famines et épidémies.

À la veillée, Jean écoute ce que son père et les voisins racontent, les guerres sur les frontières et toujours pour les armées le besoin de davantage d’argent, on déplore la cherté des denrées et les charges de plus en plus écrasantes.

— Dans le royaume de France, elles vont par trois « la gabelle » sur le sel, « les aides » un impôt sur les boissons, sans parler « des traites » qui taxent les douanes intérieures.

— Et pas moyen de se plaindre aux autorités locales, ajoute Sébastien Baudet, notre sénéchal qui réside à Civrais, à l’hôtel de la Prévôté, s’occupe surtout de la justice, des jugements en appel et s’en réfère à l’intendant du Poitou.

— Cependant, interrompt Moreau, un homme instruit qui sait lire les gazettes, je crois que l’espoir existe du côté de la Nouvelle France, là-bas, il y a de l’avenir pour les jeunes qui ont du cran et acceptent de s’expatrier. Ainsi en 1661 plus de cent personnes ont embarqué à La Rochelle sur le Saint André.

— Bien avant ! en 1641 un gars de chez nous, Jean Baillargé est parti là-bas au Québec et s’est installé menuisier comme son père qui est menuisier à Villaret.

— Et, demande timidement Jean, il n’est pas revenu ?

— Diable non ! Installé dans la ville de Québec, il travaille à leur belle église Notre-Dame.

— Pas la peine de s’expatrier pour toujours, ajoute Montjoie, on peut s’en aller là-bas et revenir en s’engageant pour trois ans si on veut.

— Mais pourquoi ? » demande Sébastien Baudet le père de Jean.

— C’est bien payé, continue Montjoie, ils ont besoin de colons. On dit que là-bas on donne cinq cents livres aux colons et une terre !

Jean écoute de toutes ses oreilles et les propos échangés se sont gravés en lui…

Lorsqu’il va se coucher il a du mal à s’endormir : « c’est bien payé, un contrat pour trois ans, ils ont besoin de gens là-bas… » il se met à rêver, partir et revenir avec de quoi s’acheter de la terre, aider son pauvre père et il faut bien se l’avouer, éblouir un peu les villages aux alentours.

Ce vague désir se transforme en projet peut-être réalisable et ce qui n’est d’abord qu’une idée floue se transforme lentement en volonté. Ah, sapristi, pense Jean Baudet, cette occasion de faire un « chouette » voyage et de ramener de l’argent, je ne vais pas la laisser passer.

Les échos que les Blanzéens ont du Québec sont les mêmes. Bien sûr ils avaient entendu parler de ces nouvelles terres conquises par un Breton, un certain Jacques Cartier, puis plus récemment par deux Saintongeais, l’un Pierre du Gua de Mons né près de Royan et Samuel de Champlain natif de Brouage, presque des gars de « cheu nous », des terres vierges, immenses et fertiles, répétaient les gens.

— Mais c’est si loin… Il faut traverser les mers, nous, nous sommes des terriens ; « y » commencent à partir des gars aventureux comme certains rochellais ou même des Poitevins de Chef Boutonne, de Niort et de Parthenay.

— Les rochellais, explique Moreau, partent parce que huguenots ils ne se sentent pas en sécurité, pourtant dans le royaume un million professent la RPR…

— Qu’est-ce que c’est ? demande Jean.

— La RPR, ça veut dire la religion prétendue réformée, nombreux à Civrais aussi où tous les juges sont protestants.

— Ben, ça fait rien, dit Sébastien Baudet, notre bon roi Henri était Huguenot et sa mère aussi, huguenot ou catholique on a le même bon Dieu.

— Oui, approuve Moreau, d’ailleurs si Richelieu a attaqué La Rochelle et fait le siège c’était parce que les anglais sous couleur d’aider leur coreligionnaires voulaient s’emparer de notre côte.

— Ah, paraît même qu’à la Rochelle les navires ne chôment pas… Encore cette année l’Aigle d’or a quitté avec une cargaison de futurs colons.

L’aigle d’or, médite Jean, quel drôle de nom.

— Ah ben, un aigle c’est le plus puissant des oiseaux, ils peuvent voler très haut à ce qu’on dit…

Jean écoute de toutes ses oreilles en cette année de grâce mille six cent soixante-trois, un beau navire partant de la Rochelle a traversé l’océan, c’est donc plus fréquent qu’il ne croyait.

Il apprend aussi que pour atteindre ce port, deux possibilités sont offertes, soit on gagne la Sèvre Niortaise qui passe à Niort et se jette un peu au nord de La Rochelle, soit en suivant le cours de la Charente on débarque à un port Tonnay mais de là c’est sûr il faut gagner La Rochelle, par contre pour lui la Charente est tout près, elle est à Civrais mais elle n’est pas « navigable » on y songe pourtant.

Se renseigner, écouter, peut-être se sauver ? Non il ne peut pas quitter sa famille sans leur dire adieu, enfin au revoir, car les gens informés parlent de colons engagés pour trois ans.

Il verrait du pays et ramènerait ce précieux argent à son père qui est si nécessiteux.

CHAPITRE 4SE RENSEIGNER

Jean se souvient que Michel Chauveau qui était de confirmation avec lui à Civrais, avait retrouvé là-bas un cousin de Chef Boutonne dont un frère avait émigré en Nouvelle France.

Jean se dit : « si j’allais voir Michel Chauveau ? Il m’enseignerait sans doute comment m’y prendre pour m’en aller là-bas moi aussi. »

Les Chauveau habitent la Tourenne sur la commune de Blanzais mais près de Civrais, et affirment l’installation du cousin en Nouvelle France.

— L’Honoré s’en est allé avec quelques d’autres de Brioux !

La mère Chauveau continue :

— La Rochelle, c’est plus près qu’un autre port de départ en Normandie, Dieppe ? c’est ça ?

Le père Chauveau interrompt sa femme.

— Oui, mais à ce qu’on m’a dit, les navires sont fabriqués à Dieppe justement, et même que les capitaines sont natifs de là-bas aussi.

Il conclut :

— Pourtant c’est de La Rochelle que partent tous ceux d’ici que l’aventure tente…

L’aventure, l’inconnu, l’argent… Jean Baudet le cœur rempli de cette étrange attraction, cet élan qui le porte, partir, découvrir et peut-être réussir cet exploit d’obtenir un bien là-bas.

Il a appris par le curé de Blanzais, que des Juifs avaient quitté l’Egypte pour un autre pays que Moïse appelait « La Terre Promise », pour Jean, la Nouvelle France c’est un pays où on leur promet un avenir meilleur, de la réussite et acquérir des arpents de terre, oui, en somme c’est « la Terre promise ».

Tous ont entendu parler aussi des poitevins embarqués à La Rochelle à destination de l’Acadie ou encore ceux qui vont aux îles, un navire « L’Isabelle » de la Tremblade assure le trajet en destination de La Guadeloupe.

Jean se rend d’abord à Villaret, la famille Baillargé confirme que Jean Baillargé est bien installé au Québec depuis maintenant plus de vingt ans avec femme et enfants, heureux et prospère.

Oui, se dit Jean, mais c’était il y a longtemps et ce gars avait un métier, moi je n’en ai pas ! Il faut que je me renseigne sur ceux partis plus récemment.

Alors, grâce aux Chauveau, Jean pourra s’intégrer à un groupe qui se dirigera vers Aulnay de Saintonge, il ne sera pas seul et isolé sur les chemins en proie aux mendiants ou aux bandits, il connaît l’itinéraire, c’est ce qu’à Blanzais on nomme le chemin de Charroux qui sinue entre la Garde, la Cotterie, la Mimaudière, ce vieux chemin de pèlerinage qui va jusqu’à la lointaine Espagne, à Saint Jacques de Compostelle ! en passant par l’abbaye de Charroux puis celle de Nanteuil en Vallée puis Aulnay où les pèlerins font étape auprès d’une belle église.

De là ce serait bien le diable qu’il ne trouve pas moyen de grimper dans une carriole ou un fardier parce qu’il y a beaucoup de va et vient entre Aulnay et La Rochelle distante de seulement huit ou dix lieues.

On lui apprend qu’un contingent de jeunes comme lui, tentés comme lui par la nouvelle colonie, se regroupera justement à Surgères en fin d’hiver.

— On te préviendra mon gars, compte sur nous.

Le voilà rasséréné et plus que jamais déterminé à partir.

CHAPITRE 5LE PAYS NATAL

— Mais père, ce n’est que pour trois ans ! C’est vite passé trois ans.

— Pourquoi aller si loin mon gars ?

Jean hausse les épaules.

— Quand je reviendrai, j’aurai vu du pays.

Trois ans, se dit Sébastien Baudet, je dois être raisonnable, il peut bien aller dans ces nouvelles colonies, il paraît que là-bas ils ont besoin d’eux.

Et il gagnera de l’argent, beaucoup d’argent d’après ce qu’on dit, ça pourrait servir à réparer la grange dont le toit fuit… oui, et ça nous renflouerait sacrément.

— Il est vigoureux et entreprenant, oui il songe à partir en Nouvelle France.

La voisine, les voisins sont surpris, Sébastien Baudet a l’air fier de la brusque décision de Jean.

— Mais et les tempêtes ? dit Gervais.

— Et les peaux-rouges ? ajoute un autre.

Sébastien réplique qu’ils sont nombreux du Poitou, de l’Angoumois, de la Saintonge et bien sûr de l’Aunis avec sa capitale La Rochelle à suivre les traces de Champlain et que son fils reviendra cousu d’or…

Ce brave Matthieu Mauduit acquiesce :

— Oui, ton Jean a raison, il faut aller de l’avant, il deviendra riche et au retour, comme Jacques Cartier, vivra de ses rentes.

Tous ses propos sont de pure façade tenus pour empêcher le hameau et les villages alentour de commérer, sûr que la famille a du chagrin qu’elle cache et de l’appréhension mais aussi une forme de fierté d’avoir mis au monde un gars courageux.

Plus tard, on dira Jean Baudet est parti de Blanzais pour la Nouvelle France.

Les cousins de Civrais, la famille de sa mère, les Baudonnier sont rassurés de savoir que du Poitou beaucoup vont là-bas, parce que si Jeannot partait là-bas et ne revenait pas, il faut qu’il garde leurs traditions poitevines…

Alors avant de partir, Jean s’en va les saluer. Ils habitent près du pont des barres à Civrais, vétuste, branlant qui franchit la Charente comme en amont le grand pont Perrin dans la rue principale.

Sa famille y travaille dans les sergeries nombreuses qui fabriquent de la belle serge avec la laine des moutons. Catherine Baudonnier, sa cousine à peine plus âgée, qui est allée chez les sœurs et sait écrire, promet de lui donner des nouvelles le temps de son absence.

Ira-t-il dire au revoir à toute la parenté qui reste à Montmorillon car ses parents tous les deux y sont nés, son père en 1623 et sa mère aussi de quatre ans plus jeune, le grand-père Baudet, Florian est de Blanzais et la grand-mère aussi, Odile Lafleur…

Alors Jean se contente de parcourir la campagne blanzéenne pour embrasser les cousins, les cousines à Villaret, une des paroisses de ses ancêtres, à la Mimaudière dont le vrai nom, il le sait et s’en amuse, est la Minaudière d’une fille qui « minaudait » sans doute.

À pied, vigoureux et bon marcheur comme ils le sont tous, il dévale les coteaux des « carrières » où la pierre est cuite pour faire de la chaux, il admire la combe où la petite rivière, la Chaluppe, court et se glisse sur l’oseille et les aches de ses rives pour rejoindre la Charente, sa rivière poitevine qui de ses sources limousines s’en va à travers les vignes de la Saintonge rejoindre l’océan où il va bientôt embarquer.

Au revoir à monsieur le curé de Blanzais dont il a été l’enfant de chœur, à son église et sa croix hosannière face au midi où le jour des rameaux, on dépose le buis béni, l’hosanne poitevine.

Rentrant chez lui par les petites routes blanches empierrées et ensoleillées, il se penche et d’impulsion ramasse un chail qui a roulé sur le côté, presque rond, presque poli, chaud et solide et rassurant, il le fourre dans sa poche comme un objet précieux.

CHAPITRE 6EMBARQUEMENT À LA ROCHELLE

Amarré là, posé sur la mer dont les vagues agitent doucement la surface en clapotant, le navire est impressionnant et tellement haut, dominant les petits chalutiers, sur ses flancs Jean distingue des grandes lettres.

— C’est « Le noir d’Amsterdam », lui explique-t-on et le nom de son port d’attache Dieppe, mais il fait la navette entre ici, La Rochelle et la ville de Québec.

Donc demain il embarquera dans ce géant des mers, malgré lui il ressent un trouble, une angoisse, et si ce navire rencontrait une tempête ? et n’atteindrait jamais la terre promise ? Il regarde la foule autour de lui, des citadins venus observer l’activité du port.

Il s’agit, se dit-il, de tous ces habitants de cette ville courageuse qui sut résister si longtemps au siège installé par Richelieu, une ville devenue catholique de force et appliquée à réparer les dégâts, à ressusciter leur ville élégante avec les tours du port et active grâce à sa position médiane, ni trop au nord, ni trop au sud et surtout face aux Amériques.

Il remarque aussi des matelots juste débarqués marchant encore mal sur la terre ferme et puis des gens comme lui qui demain partiront vers un avenir meilleur…

Il part sans famille, sans garantie, tout miser sur la chance et la force de ses muscles.

Cette nuit il ne dort pas, il se sent pris entre deux mondes, le passé avec son père veuf d’une très jeune femme décédée à vingt-trois ans, sa mère que Jean n’a pas connue et cet avenir là-bas où il ira comme convenu, restera trois années, il fait partie de ceux qu’on appelle les trente-six mois, après il rentrera avec de l’argent, c’est ça qui le motive et puis… le goût de l’inconnu, que risque-t-il ? rien, il n’a pas d’attache, alors, à Dieu va !

Malherbeau, son « pays » devenu son compagnon de fortune ou d’infortune, brusquement le pousse du coude. Pour un peu Jean chavirerait, il a déjà assez de mal avec le roulis. Il se sent étrangement dépaysé par toutes ces vagues, toute cette eau qui s’étend à l’infini et bouge sans arrêt et forcément entraîne le navire dans ses brusques écarts.

Jean songe au jeune cheval d’un voisin de son père qui sautait et bondissait comme un cabri, il fallait être sur ses gardes pour se maintenir dessus, ce bateau est comme lui, on dirait que sans raison il lui prend de faire des cabrioles ou de sauter un obstacle, Jean doit écarter ses jambes pour garder son équilibre, les tendre solidement sur le sol toujours mouillé du pont, de l’entrepont ou des coursives, s’accrocher, défier cet océan qu’il découvre, vert ou gris, bleu assez rarement.

On est monté dessus à La Rochelle, d’où ceux que l’aventure tentait embarquaient sur « le Noir d’Amsterdam », un navire de faible tonnage dont l’armateur et le capitaine sont de Dieppe mais qui fait régulièrement la traversée entre La Rochelle son port d’attache et Québec.

Avec Malherbeau ils se sont installés et ont regardé la côte Française s’éloigner, une ligne presque blanche, hérissée des belles tours du port : la tour de la Chaîne, la tour Saint Nicolas, la tour de la lanterne qui est bel et bien un phare, et aussi d’autres tours qu’on lui nomme : la tour de Saint Yon, la tour des Morilles, le navire s’engage dans le « Gaibus » la passe qui mène à la haute mer, puis plus loin un trait à l’horizon, le port de La Rochelle, cette ville huguenote célèbre pour sa résistance à Richelieu et aux troupes catholiques, s’éloigne, devient floue.

Il a froid en cette fin du mois de février, tout lui paraît gris et glacé. Malherbeau l’arrache à ses lugubres pensées et à nouveau lui lance un amical coup de coude dans les côtes, Jean vif est prêt à se rebiffer.

— Fiche-moi la paix !

— Ah, te fâches pas, t’es une vraie perche, mais quel âge as-tu au juste, il me semblait que t’étais bien plus jeune que moi !

Malherbeau est grand lui aussi mais contrairement à Jean assez lourd et charnu, pourtant pareillement ils ont les cheveux châtains avec un teint mat de « moricaud » comme il y en a tant en Poitou par rapport aux autres provinces de France. C’est ce que leur racontait le curé qui était plus savant qu’eux, que les Arabes ont été battus à Poitiers en 732, certains sont restés, se sont implantés, le curé alors s’embrouillait dans ses explications, bafouillait presque, alors pour que l’église garde le beau rôle, il terminait son propos :

— Devenus chrétiens, ces infidèles ont transmis à leur descendance, leur peau, leur teint caractéristique de leur race…

Malherbeau est du Poitou comme lui mais pas du même endroit.

— Moi, reprend Jean dont la sensibilité à vif ressent mal l’obligation de repenser au hameau qu’il vient de quitter, moi, je suis de La Chassagne, de Blanzais, un pays de bois, des routes sombres ombragées d’arbres, des chênes surtout, c’est là que je suis né.

— Justement, quel âge as-tu au juste ? persiste Malherbeau.

Jean tarde à répondre… révéler son mensonge ? Mais qu’est-ce que ça peut faire à présent.

— J’ai seize ans, déclare-t-il d’un ton de défi, tu me vasses avec tes questions !

— Fi de garce, répond son camarade, tu fais ben plus !

Jean alors éclate subitement de rire.

— J’ai quinze ans, c’est tout, mais pour embarquer vers nos colonies du Canada il faut avoir seize ans… Alors tu comprends, j’ai triché sur mon âge.

Malherbeau, pas démonté, répète :

— Tu fais beaucoup plus, je sais pas, dix-sept, dix-huit ou vingt ans… prêt à coucher avec une pionnière de là-bas ou une sauvage.

Jean hausse les épaules mais la remarque de son camarade le ramène en arrière : un ancêtre à eux, un certain Paul Baudet ou Baudon qui à quinze ans avait fréquenté une fille de quinze ans et l’avait épousée, en paraissait vingt parait-il et était le père d’une joyeuse descendance de drilles, finalement lui peut-être alors tient sans doute de cet ancêtre…

Mais le passé ne l’intéresse pas, c’est l’avenir qui l’intéresse…

CHAPITRE 7LA TRAVERSÉE

Gaspard, un marin natif de la Rochelle qui a continué de faire des allers et retours sur le Noir, adresse un profond salut à une des passagères. Cela surprend Jean, c’est une femme encore jeune, ni petite ni grande, habillée sobrement, rien à son apparence n’indique la noblesse ou une position spéciale… un visage énergique cependant, et un air dénué de toute timidité. Son camarade plus audacieux en demande la raison à ce Gaspard qui répond aussitôt :

— C’est Jeanne Mance.

Devant les mines ignares des deux Poitevins, Gaspard s’exclame :

— Comment, vous partez pour la Nouvelle France et vous ne savez pas qui elle est ! Voilà vingt ans qu’elle s’est établie là-bas, elle y a fondé en 1641, l’hôtel Dieu à Montréal mais elle revient souvent en France pour recruter… elle est infirmière à ce qu’on m’a dit mais surtout c’est une pionnière celle-là, jamais peur, toujours dévouée et pas froid aux yeux.

Jean l’observe alors attentivement sans s’approcher. Oui, un visage qu’on retient, un air audacieux et pourtant ses habits sont sobres et son attitude discrète. Quelques jours plus tard après ce que Gaspard a appelé en riant « un coup de tabac », cette même femme va et vient et se porte au secours de ceux qui ont le mal de mer ou qui ont chu de leurs hamacs malmenés par les soubresauts du navire.

Gaspard semble tout savoir sur cette Jeanne Mance

— Elle est de Langres, un pays pas bien chaud dans l’est du royaume, alors elle est habituée comme qui dirait au froid, elle a fait ses preuves car elle était infirmière lors de la guerre contre les Impériaux, et en 1643, elle est retournée en France et est revenue avec cinq cents candidats colons et de l’argent. Ensuite aidée de Marguerite Bourgeoys qui est institutrice, elle y a établi une école. Vous la voyez là-bas, pas bien haute c’est vrai mais aussi hardie qu’un marin chevronné.

Puis le roulis et le tangage s’accentuant, Jean Baudet succombe à la fatigue, c’est donc si loin où ils vont, là où il s’est engagé à travailler, il ressent une crainte qui ressemble au découragement, et revenir dans trois ans, ce sera le même calvaire la traversée ! Pourtant cette femme qu’on lui a montrée ne craint pas l’océan, en s’endormant il retient le nom : Jeanne Mance, une femme hardie et au beau visage.

Lui qui n’avait jamais eu peur des orages pourtant terribles et assez fréquents à Blanzais lorsque le grondement menaçant qui tournait au-dessus des hameaux s’arrêtait subitement et qu’un éclair aveuglant traversait le ciel, immédiatement suivi d’un tonnerre assourdissant, il sortait calmer les animaux. Ici, dans ce navire de seulement cent tonneaux – il a appris qu’il en existait de quatre cents, cinq cents tonneaux – devant de monstrueuses vagues comme des murailles impossibles à franchir, Jean se sent se rétrécir, se ratatiner comme un enfant effrayé, oui effrayé, il l’est, d’autant que le repos est bref, interrompu par les quarts obligatoires toutes les quatre heures, même la nuit, alors impossible de se reposer longtemps. De plus, chez lui toute la famille allait pour les besoins naturels dans un cabinet au fond du jardin, ici pour se soulager il faut franchir une rambarde située à la proue sous le beaupré, c’est un pont ajouré appelé poulaine, c’est venté, glissant, instable, déjà deux passagers et deux passagères sont portés disparus

Non ! Il est terrien et il a hâte d’arriver au port, sur la terre ferme, ne plus être prisonnier de ce rafiot comme l’appelle Malherbeau. Il mange peu et mal, de la viande trop bouillie dans les énormes marmites, quant à l’eau potable conservée dans des barils de bois qui en prend la couleur et le goût, ils s’aperçoivent vite avec son camarade qu’il y surnagent des vers ! Ah bah, il songe aux cerises chez ses parents, elles aussi parfois étaient véreuses, on les mangeait quand même sans faire la grimace. En attendant on ne lui accorde que peu de vin par jour c’est pourtant ça qui le soutient.

Il y a aussi une odeur pestilentielle provenant de deux ponts fermés qui contiennent des animaux vivants : des cochons, des moutons, quelques bœufs, de la volaille. Certains seront consommés sur place, les autres seront débarqués à Québec pour créer des troupeaux.

CHAPITRE 8L’ARRIVÉE À QUEBEC

Oh, que c’est beau ! Que c’est grand ! Oh, c’est inimaginable ! Je n’ai rien vu de pareil !

Ainsi, Jean, dès son arrivée sur le sol ferme, embrasse d’un seul regard l’amplitude du paysage, mais comme il ne veut pas avoir l’air d’un nigaud il garde son enthousiasme pour lui et pourtant, voici devant ses yeux dont la vue est excellente, une ville posée sur un genre d’éperon avec beaucoup de belles maisons et un château à ce qu’il lui semble et des églises, une belle ville déjà toute installée surplombant l’estuaire par lequel ils sont entrés à Québec et surtout, ce qui l’étonne et qu’il aime aussitôt, une ville ouverte sur un horizon de collines qui l’entourent sans l’enserrer et cette campagne environnante n’est pas vide, on y distingue des fermes, des maisons en bois, des terres labourées, comme si les villages de son enfance : La Chassagne, la Cotterie, la Garde, Epanvilliers, Balluc, la Coudinière, Jesson, s’étaient regroupés autour de la seule ville du Poitou qu’il connaît : Poitiers et au-delà et au-dessus il voit une frange sombre, c’est sans doute la forêt !

La forêt, sa magie, ses mystères, et surtout la terre qu’on peut acquérir pour rien si on a le courage de la défricher.

Nous sommes déjà en mai, se souvient Jean ! C’est que la traversée entre le vieux pays et la Nouvelle France a été terriblement longue et éprouvante : trois mois !

Enfin le voilà ! Il respire, il est sur la terre ferme. Alors, il lève les yeux et contemple le panorama de cette ville.

Ce qui l’étonne est le fleuve, cette immense masse d’eau qui vient de sa source on ne sait où et coule vers son embouchure.

Par ce large fleuve, le navire est entré à Québec, s’amarrant à des quais comme il en a vus à la Rochelle, avec des bornes, des anneaux et des cordages. Dans un brouillard de visions toutes variées, nouvelles et différentes, il a vu une masse de gens, hommes, femmes et enfants, tous bien habillés pour recevoir et accueillir les nouveaux venus, c’est comme la sortie de la messe à Blanzais ou sa confirmation à Civrais.

Avance en sa direction et celle de Malherbeau, un homme d’aspect aisé d’une quarantaine d’années bien habillé à l’allure bourgeoise et prudente. En tout cas, pense Jean, pas un paysan ! Cet homme s’approche d’eux, entame ce qui ressemble à une conversation d’affaires où Jean et Malherbeau affirment être venus ici pour le travail et lui ce bourgeois se propose de les embaucher.

— Je me présente, Nicolas Gaudry, je demeure à la Côte Saint Michel près de Sillery, c’est pas loin d’ici, mais j’ai besoin de main d’œuvre, si vous me convenez nous passerons un contrat pour trois ans pendant lequel vous aurez l’assurance d’être nourris et hébergés.

Jean jette un rapide coup d’œil à l’homme qui vient de lui parler et qui propose de l’embaucher. Pas grand ce Canadien, mais bien campé avec des épaules de déménageur, un visage sillonné d’épaisses rides trahissant les soucis, les efforts, le labeur et puis aussi, surtout, un regard droit qui se plante dans vos yeux, cherchant la faille, la traîtrise…

Jean déclare qu’il accepte de travailler pour lui, Gaudry se tourne alors vers Malherbeau qui dégingandé et comme indifférent fait signe que lui aussi.

En chemin il a vite fait d’exposer ses biens.

— J’ai quarante-deux ans, ma femme comme moi vient du vieux pays, je suis natif du Perche entre Sées et Mortagne, c’est quasiment la Normandie, j’ai émigré il y a déjà treize ans avec ma mère veuve et je me suis marié ici à Québec, vous vous demandez peut-être ce que ce mot signifie, hein ?

Ni Malherbeau ni Jean Baudet ne répondent.

— C’est un mot algonquin qui veut dire l’endroit où la rivière se rétrécit, d’autres colons affirment que les tribus Micmac l’appelaient « gepeg », le détroit, nous Français on en a fait Québec, c’est vraisemblable, oui, les Algonquins, c’est une tribu d’indiens.

— J’ai cinq enfants, trois filles, un gars et un bébé, un gars lui aussi, tant mieux ! Je possède huit arpents de belle terre et quatre bêtes à corne.

Il reprend :

— De la belle terre et bien placée, près de la capitale, qui prendra de plus en plus de valeur mais j’ai besoin d’un coup de main, ma femme est jeunette, vingt-deux ans, et on n’arrête pas d’avoir des enfants, elle consacre tout son temps à eux, elle a été mère à quinze ans, on s’est mariés, elle en avait douze. Eh oui, comme notre grand héros Champlain qui a épousé Damoiselle Hélène Boullé, il a attendu qu’elle mûrisse, ils avaient vingt-trois ans de différence ! On a Hélène huit ans, Jacques six ans, Christine quatre ans, Françoise deux ans et Nicolas juste né. Une belle terre un peu pentue, c’est forcé, c’est avec la Côte Saint François et Saint Jean, la colline qui domine le Saint Laurent. Moi je m’y plais bien et j’espère que vous ferez l’affaire. D’où êtes-vous ?

Malherbeau qui est l’aîné répond pour les deux :

— Du Poitou.

— C’est bien, répond monsieur Gaudry, nous voilà rendus. Voilà ma ferme, quelques arpents labourés, un hangar quand il en faudrait deux et une étable qu’on va agrandir. On a du pain sur la planche, conclut leur futur patron, ce sera du travail !

— On est venu pour ça, répond Jean Baudet d’un ton sec.

Ils font équipe ces deux Français, ces deux Poitevins et le soir recrus de fatigue ils vont se coucher dans le premier étage de la grange, une cabane en bois dont l’odeur pénétrante est comme une griserie pour Jean, il se sent transporté par cette nouvelle et excitante odeur, exalté par la nouveauté de tout autour de lui. Au bout de quelques jours, il se sent las mais très satisfait.

CHAPITRE 9DÉBUT

Les premiers jours l’ample mouvement du navire lui manque puis les jours suivants il doit faire face à tant de tâches différentes dans ce nouveau pays qu’il en est tout étourdi.

Avec Malherbeau, le soir, ils échangent leurs impressions.

Malherbeau est très décidé :

— Gaudry n’est pas un pionnier. Bon d’accord, il est là depuis quand ? Treize ans, mais qu’a-t-il fait ?

— Ben, répond Jean Baudet d’un ton sincère d’estime, il a hersé, semé, défriché et le résultat est bien beau ! Des terres bien cultivées sur lesquelles il y fait vivre sept personnes !

— Oui, répond Malherbeau, c’est un bon laboureur, c’est vrai, mais c’est pas ce que je recherche !

— Pourquoi es-tu venu alors ?

— Pardi ! Je croyais que le Canada c’était que de la forêt, je croyais qu’il habitait dans les bois, ici c’est trop près de Québec, trop près de la ville.

Ce dont se plaint Malherbeau est ce qui retient Jean Baudet car il est tombé sous le charme de ce site grandiose qui pour lui conjugue la ville avec ce qui apparaît comme de magnifiques monuments et la campagne toute proche.