4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wattpad@Piper

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

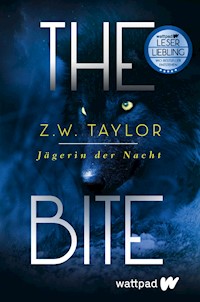

Es ist nur ein Biss, der ihr Leben für immer verändert. Ein Biss, der ihr eine völlig neue Welt zeigt. Ein Biss, durch den sie lernt, was wirklich in ihr steckt. Charlotte ist auf der Flucht vor ihrem alten Leben und bereit, ganz neu anzufangen. Aber dass sich durch eine einzige kleine Entscheidung ihre Zukunft derart ungewöhnlich entwickeln würde, hat sie dabei nicht erwartet. Zur falschen Zeit am falschen Ort, muss sie um ihr Leben kämpfen und wird in etwas verwandelt, das es nur in Sagen oder Horrorgeschichten geben dürfte. Dafür reicht ein Biss ... Sagenhafte Werwölfe und eine starke junge Frau, die sich nicht unterkriegen lässt – der Wattpad-Liebling von Z. W. Taylor endlich in deutscher Übersetzung Wattpad verbindet eine Gemeinschaft von rund 90 Millionen Leser:innen und Autor:innen durch die Macht der Geschichte und ist damit weltweit die größte Social Reading-Plattform. Bei Wattpad@Piper erscheinen nun die größten Erfolge in überarbeiteter Version als Buch und als E-Book: Stoffe, die bereits hunderttausende von Leser:innen begeistert haben, durch ihren besonderen Stil beeindrucken und sich mit den Themen beschäftigen, die junge Leser:innen wirklich bewegen!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »The Bite: Jägerin der Nacht« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2021

Bei »The Bite: Jägerin der Schatten« handelt es sich um eine übersetzte Version des erstmals auf Wattpad.com von ZeroWineThirty ab 2016 unter dem Titel »The Bite« veröffentlichten Textes.

Übersetzung: Bastian Schwarz

Redaktion: Antje Steinhäuser

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Chase Swift/Getty Images; Shutterstock.com

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Cover & Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 1

Geschafft!

Ich trat das Gaspedal noch fester durch und umkrallte das Lenkrad, bis meine Fingerknöchel weiß wurden.

Es war vorbei. Nie wieder würde ich zu ihm zurückkehren. Nie wieder.

»Das wars«, befahl ich mir selbst.

Ich überprüfte den Rückspiegel, halb in der Erwartung, dass mich die Scheinwerfer von Nates kirschrotem Cabrio verfolgen würden. Ein Teil von mir wünschte sich noch immer, ihn tatsächlich dort zu entdecken. Die Scham, die ich deswegen empfand, saß auf dem Beifahrersitz, seit ich für den ersten kurzen Teil meiner Reise auf die Interstate 405 gefahren war.

Ich war ganz allein mit meinem abgewrackten Toyota 4Runner unterwegs. Auf welchem Highway auch immer ich inzwischen gelandet war. Den Toyota hatte ich gegen den schnittigen schwarzen Mercedes eingetauscht, den ich von Nate bekommen hatte. Er hatte mir so viele Dinge geschenkt, dass sich mein gesamtes Leben irgendwann nur noch wie gekauft angefühlt hatte. Die Diamantohrringe im Getränkehalter? Geschenk zum Jahrestag. Das juwelenbesetzte Armband, das ein Loch in die Seite meiner Chaneltasche brannte? Geburtstagsgeschenk. Selbst die französische Maniküre und mein kostspielig blondiertes Haar waren über seine Kreditkarte gelaufen.

Apropos Kreditkarte: Mein Tank war fast leer, also würde ich bald irgendwo anhalten müssen. Beim Gedanken daran kribbelte Panik in meiner Brust. Nervös trommelte ich mit den Fingern auf dem Lenkrad herum.

Ich hatte nur wenige Habseligkeiten bei mir und war schon nah an der kanadischen Grenze; vor der Überquerung musste ich unbedingt meine Vorräte auffüllen. Etwas abseits der Straße entdeckte ich eine heruntergekommene Tankstelle, und ein Werbeschild kündigte einen Wal-Mart an, der zwei Meilen später folgen würde. Ich entschied mich für Letzteren. Nate wusste, dass ich am liebsten bei Target einkaufte. Würde er mich verfolgen, würde er wohl kaum in einem Wal-Mart nach mir suchen. Dennoch brachte ich den Wagen auf einem Parkplatz nahe dem Ausgang zum Stehen, damit ich ihn notfalls schnell erreichen konnte.

Für acht Uhr abends irgendwo am Arsch der Welt in Washington State war der gigantische Markt recht belebt. Überall ganz gewöhnliche Menschen, die ganz gewöhnliche Dinge kauften. Eigentlich genug Durcheinander, um unterzutauchen, doch sogar ohne meine aufgeplatzte Lippe und das Veilchen wäre ich hier nicht zuletzt wegen meiner vom Selbstbräuner orange gefärbten Haut aufgefallen wie ein bunter Hund.

Ich zog mir die Kapuze meiner Jacke über und hielt den Kopf unten, während ich neue Klamotten in den Einkaufswagen lud: praktische Leggins und ein paar langärmelige T-Shirts. Sweatshirt. Regenjacke. Ich schnappte mir die günstigste Unterwäsche, die ich finden konnte: bequeme Baumwollhöschen und ein paar schlichte BHs. Wie befreiend es war, die Spitzenunterwäsche einfach links liegen zu lassen. Nate hatte immer auf Spitze bestanden.

Ich hatte mich heute viel zu oft in Gedanken an ihn verloren – in den süßen Erinnerungen, die runtergingen wie milder Whiskey, statt in denen, die mir die Kehle zuschnürten. Er hatte immer wieder abgewunken und gemeint, dass er es eben etwas härter möge, aber ich wusste es besser, denn von zu vielen Nächten waren mir zu viele purpurne Striemen am Hals geblieben.

Als ich an einem Spiegel in einer ruhigeren Ecke der Damenabteilung vorbeikam, zwang ich mich, die schwarz-blaue Marmorierung zu betrachten, die er auf meinem Gesicht hinterlassen hatte. Die Schnittwunde auf meiner Wange, geschwollen und in grimmigem Rot, würde wohl am längsten brauchen, um zu verheilen. Einem Sturz auf eine Kommode hatte ich sie zu verdanken.

Ich wandte mich ab und machte mich auf die Suche nach der Haartönung. Eine breite Palette stand zur Wahl. Hauptsache, ich entschied mich für ein Mittel, das mir die Haare nicht orange wie meinen Arsch färben würden. Schlussendlich nahm ich meine natürliche Haarfarbe, ein dunkles, beinahe schwarzes Braun, das ich von meiner Mutter geerbt hatte.

Die Selbstbedienungskasse war dermaßen belagert, dass ich kurz darüber nachdachte, meinen Einkaufswagen einfach stehen zu lassen und zu türmen. Ich durfte es nicht riskieren, dass irgendwer mein Gesicht bemerkte. Mir war auch so schon angst und bange wegen der Spur, die ich hinterließ, und ich befürchtete, es mit den paar Scheinen, die ich letzte Nacht um drei Uhr aus seiner Brieftasche hatte mitgehen lassen, nicht bis nach Alaska zu schaffen. Er durfte mich auf keinen Fall finden, aber ich konnte es auch nicht ertragen, weiter die Klamotten zu tragen, die er mir gekauft hatte. Jeder Flecken meines Körpers fühlte sich nach einem Geschäftsabschluss an, der drei Staaten entfernt vollzogen worden war. Also reihte ich mich in die Schlange ein und ignorierte tunlichst den herumstehenden Mitarbeiter, der offenbar versuchte, mich anzuflirten.

Fünfzehn angsterfüllte Minuten und 143,87 Dollar später war ich wieder auf der Straße, mit mir selbst uneins, ob ich mir für die Nacht eine Unterkunft suchen oder einfach weiterfahren sollte, bis ich nicht mehr konnte. Sechzehn Stunden war es her, dass ich Malibu mit quietschenden Reifen hinter mir gelassen hatte, und genau genommen hatte ich seit zwei Tagen nicht geschlafen, aber ich weigerte mich, auch nur an Schlaf zu denken, bevor ich nicht in Kanada war. Als ich schließlich an der Grenze ankam, wusste ich, dass ich es nicht mehr viel weiter schaffen würde. Meine Lider waren schwer, bei jedem Blinzeln schmerzten mir die Augen. Doch die Grenze musste ich noch passieren. Sie bedeutete Sicherheit, denn vor meinem Aufbruch hatte ich Nates Reisepass geklaut und ihn auf meinem Weg aus der Stadt zusammen mit meinem pinken iPhone in den Pazifik gepfeffert.

Der Beamte des Border Service warf einen Blick auf meinen Reisepass und bat mich, meine Kapuze vom Kopf zu ziehen. Vom einen auf den anderen Augenblick wandelte sich sein Gesichtsausdruck von Argwohn zu Beunruhigung.

»Ma’am, darf ich Sie fragen, ob alles in Ordnung ist?«, wollte er wissen, während er mir den Pass zurückgab.

»Mir geht es gut. Danke der Nachfrage.«

»Sie befinden sich nicht etwa in Schwierigkeiten?«

»Nein, Sir. Nicht die geringsten Schwierigkeiten.« Als ich die Aussage mit einem Lächeln zu unterstützen versuchte, spürte ich, wie die Wunde an meiner Lippe ein klein wenig aufriss. »Gibt es hier irgendwo in der Nähe einen Rastplatz?«, setzte ich hastig nach.

»Ja, Ma’am. Der nächste liegt etwa eine Meile von hier, und dreißig Minuten danach kommt noch einer.«

»Vielen Dank.«

Er nickte und verabschiedete mich mit einem sanften »Bei uns sind Sie sicher, Ma’am«.

Ich fuhr weiter, und während ich mich vom Grenzübergang entfernte, überlegte ich, ob ich Nates Reisepass hätte mitnehmen sollen. Der Pazifik war tief, aber so tief nun auch wieder nicht.

Der Rastplatz dreißig Minuten hinter der kanadischen Grenze bot zumindest warmes Wasser. Ich schrubbte mich so lange, bis meine Haut gerötet war. Das Backpulver, das ich mit Zitronensaft gemischt hatte, fing irgendwann an, das Orange des Selbstbräuners abzuwaschen, sodass sich das Wasser im Waschbecken in ein giftiges Gelb verfärbte.

Mit meinem Haar war ich nicht ganz so erfolgreich. Zwar saugte es die dunkle Tönung auf wie der Wüstenboden den lang ersehnten Regen, doch dann kam ich auf die Idee, dass ein neuer Haarschnitt nicht schaden könnte, denn schließlich wollte ich ja eine Veränderung. Am Ende sah meine Frisur aus, als hätte sich ein Fünftklässler daran versucht. Zumindest war die Farbe gelungen.

Mein Spiegelbild erschreckte mich geradezu. Die Frau, die mich da ansah, hatte ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Eine vollkommen Fremde. Ein Rehkitz, das bei jedem Scheinwerferlicht, das auf den Parkplatz der Raststätte einbog, aufschreckte. Dunkles, feuchtes Haar. Blaugraue Augen voller Verzagtheit. Durch das Yoga und die albernen Zumba-Kurse im Countryclub war sie schlank geblieben, stark war sie dadurch aber nicht geworden.

Das würde sich nun ändern. Ich konnte stark sein. Ich musste es sein.

In jener Nacht schlief ich auf dem Rücksitz meines Wagens und träumte davon, wie ich stattdessen in einem Motelbett lag und dass Nate plötzlich die Tür auftrat und mich an meinem frisch getönten Haar hinausschleifte.

***

Zwei Tage lang fuhr ich die kanadische Küste entlang. Zwei Tage mit Fraß von der Tankstelle, den ich mit kanadischen Dollars bezahlte, die mir ein netter Mann in einem Städtchen namens Quesnel im Tausch gegen ein paar amerikanische Hundert-Dollar-Noten gegeben hatte. Keine Ahnung, ob er mich beim Wechselkurs über den Tisch gezogen hatte, aber das war mir auch egal, denn ich war endlich angekommen: Alaska.

Und ich war verdammt noch mal am Verhungern.

Die lange Fahrt gen Norden hatte mir zu viel Zeit zum Nachdenken gelassen. Mein Verstand war geradezu mariniert in Erinnerungen an all jene Vorkommnisse, die mich letzten Endes hier hatten landen lassen, und nun war mir klar, dass das alles meine Schuld war. Großer Gott, ich hatte es komplett vergeigt. Nie hätte ich mit ihm reden, mich nie derart auf ihn einlassen, nicht mein Leben für ihn aufgeben dürfen.

Ich hätte viel schneller die Reißleine ziehen und ihn verlassen müssen.

Einmal mehr spürte ich, wie mir Tränen über die Wange flossen. Mein Körper würde die letzte Tracht Prügel, die er mir verpasst hatte, für eine lange Zeit nicht vergessen können – und genau so wollte ich es auch. Der Schmerz hielt jene schreckliche Nacht lebendig. Er hatte mich bis ins Gästebadezimmer unserer Wohnung verfolgt, und unsere Hausangestellte Yulanda hatte mich Stunden später auf dem Boden liegend entdeckt. Seit meinem Aufbruch wälzte ich im Kopf die Worte hin und her, die sie zu mir gesagt hatte, während sie mich aus dem Haus jagte. Sie waren es, die mich die letzten Tage den Fuß fest auf dem Gaspedal hatten halten lassen. »Ich möchte nicht irgendwann Ihre Leiche finden.«

»Ich weiß«, flüsterte ich mir selbst zu und drückte das Gaspedal bis zum Anschlag durch.

Der Grund, warum ich Richtung Norden fuhr, war mein Onkel Benji. Er lebte hier oben. Noch wusste er jedoch nicht, dass ich unterwegs war. Ich musste mich erst einmal sammeln; musste mir irgendwo eine einsame Hütte suchen, wo ich mir einen anständigen Nervenzusammenbruch erlauben und meine Blutergüsse ausheilen lassen konnte. Dann wäre ich bereit, diesen furchtbaren Anruf zu machen.

Ich war mir ziemlich sicher, dass Nate mich hier oben nie vermuten würde. Benji war alles, was mir noch blieb, schon klar, aber wir standen uns nicht sonderlich nahe. Außerdem war das hier Alaska. Nicht gerade das übliche Revier für Nates kleines wasserstoffblondes Püppchen.

Ich versuchte, mich auf etwas anderes zu konzentrieren, zum Beispiel auf meine Hände, die wehtaten, weil ich das Lenkrad jetzt schon so lange umkrallte, oder meine Haut, die noch immer von dem Versuch brannte, mir die künstliche Bräunung abzuwaschen. Ich schielte zur Straßenkarte, die auf dem Beifahrersitz ausgebreitet lag. Die hatte ich mir in Quesnel besorgt, nachdem mir klar geworden war, wie verdammt groß Kanada war. Zu meiner Überraschung war sie mir in den letzten paar Tagen geradezu ans Herz gewachsen. Papier hatte in meinem Leben lange Zeit keine besondere Rolle mehr gespielt. Dabei konnte man es nicht so einfach tracken oder orten. Es bedeutete Sicherheit.

Die Stille im Auto erdrückte mich. Zum Glück tauchten in diesem Moment Neonlichter vor mir auf. Das Wort »Diner« flackerte vor mir in einem einst sicherlich satten, inzwischen aber matten Blau. Perfekt.

Ich lenkte den Wagen auf den von Rissen überzogenen Parkplatz und musterte die windschiefe Holzveranda vor dem Gebäude. Die Fenster waren verschmutzt, und die Fassade hatte schon bessere Tage gesehen, aber zumindest der seltsame kanarienvogelgelbe Rahmen der Eingangstür versprühte eine gewisse Lebendigkeit.

Das Innere zeigte sich ein ganzes Stück einladender. Der Geruch von gebratenem Bacon und Desinfektionsmittel mit Zitronenduft hing in der Luft. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass mit einem Mal alle Augen auf mich gerichtet waren. Ich selbst starrte nichts anderes an als die beiden Wackel-Hula-Tänzerinnen, die neben der Kasse auf dem langen glänzenden Tresen standen, um den argwöhnischen Blicken einer Gruppe kreuzworträtselnder Männer an einem einsamen Tisch in einer Ecke auszuweichen. Das Getuschel der Köche zu überhören war da schon schwieriger, und auch die Frau hinter dem Tresen, die meine Entschlossenheit mit einem einzigen Blick quasi in Stücke sprengte, konnte ich nicht so leicht ausblenden.

Ich musste das alles einfach ignorieren. Ich würde jetzt schnell etwas essen und dann sofort wieder verschwinden.

In einer Nische in der hinteren Ecke nahe dem grellroten »Ausgang«-Schild fand ich einen freien Platz. Die Sitzbank knackte, als ich mich setzte. Meinen Rucksack stellte ich neben mich, dann griff ich nach einer der hauchdünn laminierten Speisekarten. Eine anständige Mahlzeit hatte ich seit Tagen nicht mehr bekommen, ernährt hatte ich mich eher schlecht als recht von Junkfood, das ich mir während meines gehetzten Besuchs im Wal-Mart und danach an verschiedenen kanadischen Tankstellen besorgt hatte.

»Was darfs sein, Süße?«, sprach mich die Frau, die jetzt hinter dem Tresen hervorgekommen war, von der Seite an.

Ich bemühte mich, nicht zusammenzuzucken.

Ihr Namensschild schien einiges von jenem Zigarettenqualm aufgesaugt zu haben, der ihr wohl auch jede Sanftheit aus der Stimme vertrieben hatte. Der Name »Shirley« war darauf zu lesen, weiter kamen meine Augen nicht, bevor Schuldgefühle sie zurück auf die Speisekarte zwangen, deren Inhalt ich mit einem Mal nur zu gern eingehender studieren wollte.

»Süße?«, hakte Shirley nach.

Verdammt, wie lange stand sie jetzt schon da? Die Zeit verfloss hier zäh wie Ahornsirup. Unruhig rutschte ich auf meinem Sitz hin und her, während ihr Blick vom Riss an meiner Lippe aus über die purpur-blauen Blutergüsse in meinem Gesicht wanderte – sie waren matter geworden, ganz verschwunden waren sie jedoch nicht.

»Was schmeckt denn?«, fragte ich. Jetzt war ich an der Reihe, sie aus ihren Gedanken zu reißen. Ich versuchte, die Bitterkeit in meiner Stimme zu verbergen, dennoch kam der Satz wohl ruppiger heraus, als ich es beabsichtigt hatte.

Ich zog die Kapuze tiefer über mein mit Blutergüssen übersätes Gesicht und hoffte, sie würde annehmen, mir wäre nur kalt, aber der Zug war abgefahren. Ihre mit billigem blauem Lidschatten dekorierten Augen blickten direkt durch meine Fassade. Die Sympathie, die in ihrem Blick lag, mochte mein Geheimnis preisgeben, doch ihre Lippen blieben stumm.

Früher war es so viel einfacher, aber früher war das auch etwas, das anständige Frauen nicht einmal untereinander zuzugeben wagten. Denn dadurch hätte man es als Problem anerkannt, und dann hätte man etwas dagegen unternehmen, hätte zum Beispiel gehen müssen, was leichter gesagt als getan war, wo doch Nate den Schlüssel zum Käfig aufbewahrte, den er mir aus Diamantohrringen und Tennisstunden gebaut hatte. Ich verabscheute Tennis.

»Hier ist alles gut: Frühstück, Mittag, Abendessen.«

»Ich weiß nicht.« Ich bemühte mich, ruhig zu atmen. »Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll.«

Sie nickte mit mildem Blick. »Ich kann die in der Küche alles, was du willst, für dich machen lassen.«

Mit fleckigen Fingern klammerte ich mich an die abgegriffene Karte, erst jetzt wurde mir bewusst, wie ungeschickt ich mich beim Entfernen des Selbstbräuners angestellt hatte – noch immer waren jede Menge orangefarbene Stellen auf meiner hellen Haut zu sehen.

»Weißt du«, sagte sie, »immer wenn ich mich nicht entscheiden kann oder nicht weiterweiß oder mich verloren fühle, werd ich ein bisschen aufgeregt. Und weißt du, wieso?«

Ich schüttelte den Kopf.

Shirley zuckte mit den Schultern. »Weil ich in so ’ner Situation ganz neu anfangen kann, und zwar verdammt noch mal wo und wie und mit was ich will. Also, Süße, womit willst du anfangen?«

Ich beäugte die Speisekarte. Die ersten Worte, die mir ins Auge stachen, waren die in der unteren Ecke. »Frühstück«, sagte ich zögerlich.

»Immer ’ne gute Wahl.«

»Oh, ich hätte gern Pancakes«, fügte ich schon etwas entschlossener hinzu.

»Eier?«, fragte sie.

»Kann ja nicht schaden, oder?«

»Ganz bestimmt nicht.« Sie notierte es auf ihrem Block. »Und noch ’ne Beilage?«

Ich hob meine Augenbrauen. »Okay.«

»Und welche?«

»Ähm … vielleicht Bacon?«

»Damit macht man nie was verkehrt. Was zu trinken?«

Ich blinzelte. Das Zischen einer Fritteuse erfüllte die Luft und zerstreute den letzten Rest Spannung, der vor wenigen Momenten noch zwischen uns gelegen hatte.

Irgendwo klingelte ein Handy, offenbar ganz nah, denn es war so laut, dass ich fast meinte, es wäre mein eigenes – mein eigenes Handy, auf dem dann das Bild das Display erhellte, das ich damals, als wir anfingen miteinander auszugehen, so sorgsam ausgewählt hatte. In all den Jahren hatte es sich nie verändert – ganz im Gegensatz zu uns.

Wieder das Handyklingeln. Unwillkürlich wollte ich nach meinem greifen, aber das lag längst auf dem Grund des Pazifiks, wo es hingehörte. Hätte ich es behalten, hätte ich mir selbst nicht über den Weg trauen können, doch selbst ohne das Ding beschäftigte mich die Frage, wie viele Meilen ich wohl schaffen würde, bevor ich dann doch ranging.

Irgendwer hatte auf einem alten Röhrenfernseher in einer Ecke ein Football-Spiel eingeschaltet. Ich lauschte dem Jubel und dem Geraune, wie nutzlos die Verteidigung einer der Mannschaften war, aber in Wahrheit hörte ich nur mich selbst, wie ich geschrien hatte, als seine Faust auf mein Gesicht getroffen war. Das blaue Auge war noch immer da, und ich betete, dass die Bedienung zumindest das nicht bemerkt hatte. Wenigstens dieses eine Geheimnis wollte ich für mich behalten.

»Kaffee und Wasser, bitte«, presste ich zwischen den Lippen hervor.

Über diesen Teil erzählte einem nie jemand etwas.

In den Filmen und Fernsehserien schien es immer so leicht zu sein, die Frauen dort waren stets so wütend. Hätte ich doch auch nur eine solche Wut in mir spüren können, doch was ich stattdessen fühlte, war mein zerrissenes Herz, denn wer wollte schon zugeben, dass man die Person, die einen grün und blau geschlagen hatte, noch immer liebte. Niemand verriet einem, dass die Wut alles andere als leicht über einen kam, das Bedauern hingegen schon, ebenso die Selbstzweifel, die Selbstzerfleischung und die Selbstverachtung. Niemand verriet einem, was man mit der Liebe anstellen sollte, die man noch immer für die andere Person empfand.

»Alles klar«, sagte sie nickend, bevor sie mich allein ließ. Normalerweise hasste ich es, allein zu sein, aber in diesem Moment war es wie ein Segen. Ich musste mich sammeln. Nichts konnte ich weniger brauchen als einen Nervenzusammenbruch in einem heruntergekommenen Diner irgendwo im Nirgendwo von Alaska.

Nach ein paar Minuten kam sie zurück, stellte einen Kaffee vor mir ab und verweilte noch ein wenig neben mir, während ich mich auf die Werbeflyer hiesiger Geschäfte konzentrierte, die vor mir auf dem Tisch in einem kleinen Ständer steckten. In diesem Moment klingelte wieder das verdammte Handy – genauso gut hätte es auch er sein können, wie er meinen Namen bellte. Ich musste all meine Kraft zusammennehmen, um nicht loszuschluchzen. Nur noch ein paar Stunden, dann würde ich alles rauslassen können. Niemand hier wollte mich so sehen, als ein heulendes Wrack aus Tränen und beschämten Entschuldigungen – mich selbst eingeschlossen.

»Wie gehts dir?«, frage Shirley. Sie rutsche auf die Sitzbank mir gegenüber, aus deren rissigem weinrotem Bezug cremefarbener Schaumstoff hervortrat.

Ich konnte mich nicht erinnern, wann mir zuletzt jemand diese Frage gestellt, es aufrichtig gemeint und eine andere Erwiderung als »Alles bestens« erwartet hatte. Wer das fragte, wollte eigentlich nie die ehrliche Antwort hören, es war nur eine Floskel, mit der man den entsprechenden Punkt auf der eigenen Ich-bin-ein-rechtschaffener-Mensch-Liste abhaken konnte, um sich dann guten Gewissens zu Starbucks zu begeben und sich einen Grande mit irgendwas Fettreduziertem besorgen zu können.

Als ich das letzte Mal – das war in der Damentoilette eines Countryclubs für die Möchtegern-Oberklasse, den Nate toll fand – einer Frau antwortete, dass nicht alles bestens war, tätschelte sie mir nur die Hand und sagte mir, ich solle die Ohren steifhalten. Sie geriet nicht mal aus der Fassung, als ich ihr erzählte, dass Nate ein bisschen zu aufbrausend gewesen war und mich gegen die Kommode gestoßen hatte, und auch nicht, als ich meine Geschichte noch bekräftigte, indem ich ihr den Bluterguss zeigte, den ich unter meinem langen Rock versteckt hielt. Ich dem Moment dachte ich, es hätte mir mehr gebracht, meinen Mund zu halten und stattdessen in den Zitatesammlungen auf Pinterest nach guten Ratschlägen für meine Situation zu suchen, wo mich die geschwungenen Schriftarten und die blumige Gestaltung wenigstens von der Leere der Worte abgelenkt hätten. Außerdem hätten sich die Sinnsprüche nicht das Maul über mich zerrissen oder mich wie die Geier beobachtet, die nur darauf warteten, sich über die frische Leiche hermachen zu können.

Ich sah Shirley an, und plötzlich war mir klar, dass dieser Countryclub in Malibu nun in weiter Ferne lag. Und überhaupt, was zum Teufel hatte ich denn zu verlieren? Ich war mitten in Alaska, weit weg von diesen Leuten und weit weg von ihm.

»Nicht gut.« Die Worte waren viel schwieriger auszusprechen, als ich es in Erinnerung hatte.

Shirley nickte sanft, ihren Verdacht sah sie bestätigt. »Möchtest du drüber reden?«

Wie fremdgesteuert begann ich den Kopf zu schütteln, obwohl ich im tiefsten Innern nichts anderes als Ja schreien wollte. Warum konnte ich dieses kleine Wort nicht einfach über die Lippen bringen?

»Okay«, sagte sie behutsam, als fürchtete sie, diese Reaktion würde das schon angesprungene Porzellan vor ihr weiter brechen lassen. »Wann bist du aufgebrochen?«

»Vor etwas mehr als einer Woche«, log ich. Das klang besser als die erbärmliche Wahrheit. Ein kleiner Teil von mir fragte sich, ob ich eine volle Woche überhaupt schaffen würde.

Sie nickte. »Wo ist dein Telefon?«

»In den Ozean geworfen«, gab ich schmerzlich zu.

»Gut.« Sie nickte bekräftigend. »Da gehört es auch hin«, fügte sie hinzu, wobei ich das Gefühl hatte, dass sie mehr meinte als nur das Handy.

Sie stand auf und wischte sich die Hände an ihrer ausgeblichenen blauen Schürze ab.

»Wird es irgendwann besser?«, fragte ich, was mich selbst überraschte.

Shirley hielt einen Augenblick inne, dann sagte sie mit einer Stimme, die nun wieder voller Milde war: »Es wird besser werden, weil du über dich und das alles hinauswachsen wirst.«

Der Koch ließ die Klingel auf dem Tresen erklingen, und sie machte sich auf.

Ich spielte an meinen Haaren herum, während die Ereignisse der letzten Tage in einem grausamen Ballett in meinem Kopf tanzten und mich gefangen hielten. Ich wollte doch nur frei sein, wollte wieder atmen können, aber es fühlte sich an, als würde die Last von dem, was ich getan hatte, mich ersticken.

Shirley kam ein paar Minuten später zurück und setzte vor mir einen warmen Teller mit Pancakes, knusprigem Bacon und Rührei ab.

»Kohlehydrate helfen, Wein hilft, ihre Bilder zu verbrennen hilft, auf die Bilder mit ’ner Schrotflinte zu schießen hilft auch.« Sie zuckte mit den Schultern, ihre Lippen umspielte ein leises Lächeln. »Es gibt nicht den einen Weg, wie man das macht, aber du wirst es schaffen.«

»Vielen Dank.«

»Ich tu, was ich kann«, sagte sie, und ich glaubte ihr.

Ich nahm einen Bissen, und ein peinliches Stöhnen entfuhr mir. Der Kaffee spülte die Kohlehydrate runter, die ich mir förmlich in den Mund geschaufelt hatte. Schließlich füllte Shirley meinen Kaffee nach, und ihr Blick fiel auf die Karte, die ich auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Sie gab mir ein paar Tipps, wo ich nach Hütten Ausschau halten konnte, und trug einige Hinweise zur Umgebung in die Karte ein.

»Ich schätze mal, Carl dürfte auch noch ein oder zwei Vorschläge haben.« Sie nickte mit dem Kopf in Richtung des Kochs mit dem grauen militärischen Bürstenhaarschnitt. »Hast du was dagegen?«

Kopfschüttelnd schob ich ihr die Karte hin. »Nein, das wäre toll. Ich danke dir.«

Sie blinzelte mir zu und schenkte mir ein hoffnungsvolles Lächeln, dann nahm sie die Karte mit zum Tresen. Carl flüsterte ihr etwas zu, das ihr einen bellenden Lacher entfahren ließ. Ebenso schnell, wie ich mein Essen hinuntergeschlungen hatte, war sie auch schon wieder zurück bei mir. Gerade als wir Teller gegen Karte tauschten, klingelte die Eingangstür.

Vier hochgewachsene Männer kamen herein. Ihre unerbittliche Ausstrahlung ließ mich unruhig in meinem Sitz hin und her rutschen. Es half auch nicht gerade, dass sich Shirleys Körperhaltung veränderte, als sie die Männer bemerkte, dass sie ihre Arme verschränkte und versuchte, einen Anflug von Furcht in ihren Augen zu verbergen. Der stramme Schritt der Männer erweckte den Eindruck, als wären sie darauf aus, irgendwen aufzumischen.

Ich faltete die Karte zusammen und fragte nach der Rechnung. Während Shirley gerade unterwegs war, um meine Quittung zu holen, traf sich mein Blick mit dem eines der Männer. Seine Augen sahen aus wie geschmolzenes Gold, so wild, so strahlend. Wie die Sonne, die sich im Death Valley einer Explosion gleich über dem Horizont erhob. Außerdem war da noch etwas anderes, aber ich wurde abgelenkt, als ein zweiter Mann meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er musterte mich, während er sein fettiges sandbraunes Haar zu einem Pferdeschwanz band. Sein Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen, und die Männer um ihn begannen finster zu kichern.

Jedes einzelne Haar in meinem Nacken stand mir zu Berge. Ich wünschte, Nate wäre da gewesen, um mich zu retten.

Sofort hasste ich mich für diesen Gedanken.

Shirley kam mit meinem Wechselgeld zurück, in der Hand eine Tüte. »Was ist das?«, fragte ich.

»Ein bisschen Proviant für unterwegs«, entgegnete sie.

»Das ist doch nicht nötig.«

»Kein Problem, aber jetzt solltest du besser aufbrechen. In der Tüte findest du einen Zettel mit unserer Telefonnummer … Nur für den Fall.«

Ich wollte etwas darauf antworten, doch mir war klar, dass dann alle Dämme brechen würden. Sie lächelte und drückte mir die Hand. Hastig verließ ich das Diner, und mein Bauchgefühl riet meinen Füßen, meinen Schritt noch zu beschleunigen. Ich fummelte an den Autoschlüsseln herum, während ich immer wieder hektische Blicke zurückwarf.

Durch die trüben Fenster konnte ich die Männer sehen, die mich nach wie vor beobachteten und auch nicht damit aufhörten, als ich den Wagen vom Parkplatz steuerte. In ihren Blicken lag etwas Unheilvolles, etwas, das mir zusetzte, selbst als ich schon einige Meilen zwischen mich und das Diner gebracht hatte. Halb erwartete ich, im nächsten Moment im Rückspiegel die goldenen Augen des einen Mannes zu erkennen, die mich anstarrten, halb wünschte ich mir, dass mich stattdessen Nates haselnussbraune Augen von dort anlächeln würden.

Ich gab Gas. Je weiter ich von ihm entfernt wäre, desto schwerer würde es mir fallen kehrtzumachen. Der Gedanke ließ Nates Lachen in meinem Geiste ertönen. Ich konnte ihn vor mir sehen, wie er abfällig den Kopf schüttelte, als hätte er mich gerade bei einer unsäglichen Dummheit erwischt.

Noch einmal sah ich in den Rückspiegel, und da war nur eines, was mir entgegenblickte: ein blaues Auge – und vor dem konnte ich nicht davonlaufen.

Kapitel 2

Mein 4Runner, den ich Ted getauft hatte, und ich hielten erst an, als das Diner längst außer Sicht war. Schließlich fuhr ich rechts ran, kramte die Landkarte aus meinem Rucksack und suchte nach der Gegend, in der Shirley einige Orte eingekringelt hatte, die wohl für eine Übernachtung geeignet waren.

Die Gegend zu finden entpuppte sich als Herausforderung ganz eigener Art. Die erste Abzweigung, die ich zu nehmen hatte, verpasste ich fast, und wenngleich sich die gewundene Straße mit ihren Bäumen und dem üppigen Grün atemberaubend präsentierte, konnte ich noch immer nicht das gespenstische Gefühl aus dem Diner abschütteln.

Aber es war egal, ich war weit entfernt von diesen merkwürdigen Männern. Es gab nun ein ganz anderes Problem, dem ich meine Aufmerksamkeit widmen musste: Ich schien den Unterkünften, die Shirley markiert hatte, einfach nicht näher zu kommen. Wann immer ich die Karte zurate zog, hatte ich den Eindruck, eine mir fremde Sprache entziffern zu müssen. Es gab hier keine Landmarken oder Meilensteine, die mir dabei geholfen hätten, meinen Weg zu finden, nur endlose bewaldete Hügel, die allmählich einer wie der andere aussahen.

Meine Hoffnung begann zu schwinden, während ich weiter und weiter fuhr, ohne irgendwo anzukommen. Erschöpfung nagte einmal mehr an mir und ließ meine Augenlider schwer werden, aber ich musste versuchen, wenigstens noch ein paar Stunden rauszuschlagen.

War ja klar, dass es so kommen musste. Natürlich musste ich mich mitten in Alaska verfahren, just als die Sonne unterzugehen begann.

»Ganz großes Kino, Charlotte«, knurrte ich.

Ich wollte doch nichts als ein anständiges Bett, aber es waren einfach keine Blockhütten aufzuspüren, und nichts kam mir nun ungelegener als eine aussichtslose Suchaktion inmitten der Dunkelheit.

Als ich um die nächste Kurve bog, tauchte plötzlich ein Campingplatz neben der Straße auf, von dem aus ein zugewucherter Feldweg in einen Wald führte, an dessen Rand eine Wiese lag. Der Anblick von Gras und Wildblumen, die sich in der Brise wogen, vertrieben die Furcht, die an meinem Verstand genagt hatte. Für den Moment hatte ich einen Zufluchtsort gefunden. Ich stoppte den Wagen.

Ich sah mich noch einmal um und entschied, später nach einer passenden Stelle zum Pinkeln zu suchen, als mir Reifenspuren auffielen, die im getrockneten Schlamm des zugewucherten Feldwegs zu erkennen waren. Ich hätte vielleicht besser auf dem Absatz kehrtmachen sollen, aber Neugier war in mir entflammt, und meine Füße liefen fast wie von allein den Feldweg entlang. Ich musterte die Rillen auf dem Boden. Sie sahen aus wie kleine Gräben – und mit einem Mal brachen sie ab, einfach so, wie weggezaubert. Wie konnte das sein? Hatte sie jemand überschüttet? Größere Mengen Erde waren in der näheren Umgebung wohl nicht bewegt worden, zumindest konnte ich dafür keine Anzeichen erkennen. Ganz im Gegenteil sah die Landschaft eher unberührt aus – auf geradezu unwirkliche Weise urwüchsig.

Vielleicht war es doch besser, nicht länger hierzubleiben.

»Sie haben hier nichts zu suchen.«

Die tiefe Stimme war wie ein Espresso-Shot. Ich wirbelte herum. Ein Mann stand vor mir, vielleicht Mitte fünfzig, mit verschmutztem silbernem Haar, das zum Pferdeschwanz gebunden war, einer abgewetzten Jeans und schmuddeligen brauen Stiefeln, die gerade den letzten Rest einer Zigarette austraten.

»Das hier ist Privatbesitz.«

Ich sah zu meinem Auto. Es stand nicht weit weg, vielleicht knappe fünf Meter. Falls nötig, konnte ich es bis auf den Beifahrersitz schaffen.

»Ich habe kein Schild gesehen«, sagte ich. »Ist das hier kein Campingplatz?«

Er neigte den Kopf zur Seite, mit strahlend silbernen Augen musterte er mich, als wäre ihm diese ganze Unterhaltung zuwider und ich nichts als eine Landplage. »Nun, das hier ist mein Besitz, und Sie haben hier nichts verloren.«

»Ich könnte vor Anbruch des Morgens wieder verschwunden s…«

»Keine Chance, Miss.« Er fischte eine weitere Zigarette aus der Schachtel in seiner Gesäßtasche. »Sie können nicht hierbleiben.«

Ich nickte vorsichtig, während er die Zigarette anzündete und sich der Qualm am Ende in die Luft zu schlängeln begann. »Ich habe mich auf der Suche nach einer Unterkunft verfahren. Ich brauche nur einen Ort, wo ich heute Nacht schlafen kann.«

Großer Gott, wann hatte ich nur angefangen, wie eine Obdachlose zu klingen.

Ich bemerkte, wie sein Blick zu meinem blauen Auge wanderte. Natürlich konnte er es sehen. Noch war es nicht allzu dunkel, und er stand nicht weit von mir entfernt. Nervös spielte ich mit den Füßen an ein paar Steinen auf dem Boden herum. »Hütten gibts hier in der Nähe keine, Mädchen. Wie sind Sie denn so weit ab vom Schuss gekommen?«

»Eigentlich dachte ich, ich würde nach Karte fahren.« Ich war noch immer erschrocken, wie sehr ich mich ganz offensichtlich verfahren hatte.

Er nickte, und etwas flackerte in seinen Augen auf, aber es war zu schnell wieder verschwunden, als dass ich es genauer hätte erkennen können.

»Ungefähr eine Meile von hier gibts ’nen Campingplatz. Ist gar nicht zu verfehlen. Morgen früh fahren Sie einfach wieder diese Straße hier zurück. Bei der Gabelung halten Sie sich rechts, dann landen Sie auf der Hauptstraße, an der die ganzen Ferienhütten liegen.«

Ich ging zu meinem Wagen zurück. »Vielen Dank.«

»Kein Ding«, entgegnete er, wobei eine Qualmwolke zwischen seinen Lippen hervorquoll. »Halten Sie die Augen offen!«, rief er mir noch hinterher.

Ich warf einen letzten Blick über die Schulter zu ihm.

»Wollen ja nicht, dass ein wildes Tier Sie erwischt«, setzte er nach.

Ich musste Nate gar nicht anrufen, ich konnte ihn überdeutlich in meinem Kopf lachen hören, als Ted und ich mit Vollgas abzischten. Das Lachen erdrückte mich geradezu, also öffnete ich das Schiebedach. Frische Luft strömte herein und beruhigte die rasenden Gedanken – zumindest vorläufig.

Der Campingplatz, von dem der gruselige alte Mann erzählt hatte, lag tatsächlich ungefähr eine Meile entfernt. Das war zwar nicht gerade ideal, denn ich war alles andere als ein Fan davon, auf mich allein gestellt mitten in der Wildnis zu hocken, aber hier, in den vier Wänden meines Wagens, war ich weit weg von Nate und konnte leicht entkommen, wenn er unerwartet auftauchen würde. Vielleicht war es die Erschöpfung, vielleicht verschwand gerade auch das letzte bisschen geistiger Gesundheit, das mir noch geblieben war, aber für den Moment betrachtete ich dieses Auto als sichere Zuflucht. Hier konnte er mich nicht in die Enge treiben, mich nicht in einem Zimmer mit nur einer Tür einsperren. Hier gab es vier Türen, und mit dem Fuß konnte ich problemlos das Gaspedal erreichen.

Shirleys Tüte mit der Verpflegung hatte ich sorgfältig auf dem Beifahrersitz verstaut. Rasch verschloss ich alle Türen, bevor ich meinen Schlafsack ausrollte. Ted war zwar nicht der schicke schwarze Mercedes, gegen den ich ihn eingetauscht hatte, und auch nicht die teure Eigentumswohnung mit dem Ausblick auf den Ozean, den Nate so liebte, aber dafür hatte ich ihn ganz für mich allein. Es war perfekt.

Durch das geöffnete Schiebedach betrachtete ich die Sterne, während meine Augen allmählich zufielen. Die Nacht wurde kühler, zu kühl, als dass es angenehm gewesen wäre, also schloss ich das Schiebedach und schob auch die Abdeckung zu, bevor ich mich in meinen Sitz kuschelte. Dem Ruf des Schlafes folgend, reiste ich in ein Land der Glückseligkeit, in dem meine Mutter mir etwas vorsummte, während sie mein Haar streichelte. Ein Behagen, das ich kaum genießen konnte, denn wenig später weckte mich ein Heulen in der Ferne auf.

Erst öffnete ich meine Augen nur einen Spalt, und der Drang, sie sofort wieder zu schließen, war groß, doch ein weiteres Heulen – eines, das viel näher war als das erste – ließ mich hellwach hochfahren. Um mich herum erkannte ich nichts als den dunklen Wald, der mich finster anblickte. Mein Herz schlug schneller. Vielleicht war ich nur übernervös, vielleicht war da ja gar nichts.

Bumm!

Irgendetwas war gegen das Heck des Wagens gestoßen. Er wackelte hin und her, während ich meinen Schlafsack fest um mich zog.

Bumm!

Wieder erbebte das Auto.

Ich vergrub meine Zähne in meinen Lippen, ein metallischer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus, während ich tief einatmete und mich zur Flucht bereit machte.

Ich lugte aus dem Schlafsack heraus und warf einen Blick aus dem Fenster der Fahrerseite. Nichts. Am liebsten hätte ich die Augen fest zusammengekniffen und weiter hier gekauert, doch mein Bauchgefühl riet mir, dass das keine gute Idee war. Leise wie ein Dieb schlüpfte ich aus meinem warmen Schlafsack und griff nach dem Schlüssel.

Als ich ihn umdrehte, gab es einen weiteren Schlag – dieses Mal näher an der Fahrertür.

Der Motor stotterte, sprang aber nicht an. Immer schneller hämmerte mein Herz, während mir kalter Schweiß über den Nacken rann. »Komm schon, Ted, spring an!«, flehte ich.

Mit einem lauten Brummen erwachte der Wagen zum Leben, und ich gab Vollgas.

Das war der Moment, in dem etwas die Beifahrertür rammte. Ich wurde zur Seite geworfen und schrie, während ich darum kämpfte, meinen Fuß wieder auf das Gaspedal zu bekommen. Schotter wurde links und rechts des Wagens in die Höhe geschleudert.

Das Lenkrad umklammernd, drückte ich meinen Fuß mit aller Kraft auf das Pedal und galoppierte in die Freiheit – etwa drei Meter weit. Etwas war mit der Vorderseite meines alten SUVs kollidiert. In der Dunkelheit hatte ich es nicht kommen sehen.

Was folgte, war ein Tango zur Musik von knirschendem Metall und brechendem Glas. Ich versuchte, zurück auf den Fahrersitz zu klettern, aber ein lauter Schlag schmetterte mich nach hinten. Mit dem Kopf stieß ich gegen die Decke. Ein erneuter Schrei entfuhr mir, als der Wagen plötzlich zu kippen begann.

Dann ein Knall, ein Knirschen, das wie ein Knurren klang – ein Knurren? –, und der matte Klang schmerzvollen Raunens. Kam das von mir?

Als ich schließlich wieder die Augen öffnete, umgab mich Stille von jener reinen, schrecklichen Art, die einem verriet, dass man verschwinden musste, ehe es zu spät war. Der gruselige alte Mann lebte nicht weit von hier. Mehr als eine Meile konnte es nicht sein, oder? Zumindest musste er in der Nähe gewesen sein, denn er war ja zu Fuß zu mir auf die Wiese gekommen. Mir war es gelungen, über tausend Meilen hinweg vor einem Monster zu fliehen, also konnte ich auch eine Meile weit dem entkommen, was auch immer da draußen lauerte.