9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

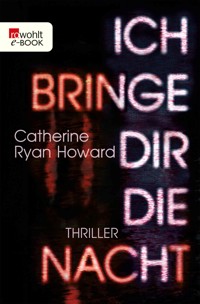

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Thriller nicht nur für True Crime-Fans: Der neue beklemmende und extrem spannende Roman der irischen Bestsellerautorin: Ein Opfer jagt den Serienkiller: Wer hat die Macht, den anderen zu zerstören? «Ich war das Mädchen, das den Nothing Man überlebte. Jetzt bin ich die Frau, die ihn fassen wird.» So beginnt das True Crime-Memoir «The Nothing Man», das Eve Black über die verzweifelte Suche nach dem Mann geschrieben hat, der vor nahezu zwanzig Jahren ihre gesamte Familie tötete. Dem Mann, der nie Spuren hinterließ. Supermarkt-Wachmann Jim Doyle hat den Bestseller auch und je mehr er liest, desto größer wird seine Wut, denn er war - er ist - der Nothing Man. Seite um Seite wird ihm bewusst, wie gefährlich nah Eve der Wahrheit kommt. Er weiß, dass sie nicht aufgeben wird, bis sie ihn gefunden hat. Er hat keine Wahl: Bevor sie sein Leben zerstört, muss er das vollenden, was ihm 20 Jahre zuvor nicht gelungen ist: Eve töten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Catherine Ryan Howard

The Nothing Man

Zwei Geschichten. Ein Mörder. Keine Gnade.

Thriller

Über dieses Buch

«Ich war das Mädchen, das den Nothing Man überlebte. Jetzt bin ich die Frau, die ihn fassen wird.»

So beginnt das True-Crime-Memoir «The Nothing Man», das Eve Black über die verzweifelte Suche nach dem Mann geschrieben hat, der vor nahezu zwanzig Jahren ihre gesamte Familie tötete. Dem Mann, der nie Spuren hinterließ.

Supermarkt-Wachmann Jim Doyle hat den Bestseller auch, und je mehr er liest, desto größer wird seine Wut, denn er war – er ist – der Nothing Man.

Seite um Seite wird ihm bewusst, wie gefährlich nah Eve der Wahrheit kommt. Er weiß, dass sie nicht aufgeben wird, bis sie ihn gefunden hat. Er hat keine Wahl: Bevor sie sein Leben zerstört, muss er das vollenden, was ihm 20 Jahre zuvor nicht gelungen ist: Eve töten.

«Eine der Besten in der irischen Spannungsliteratur.» (The Irish Times)

«Fesselnd, fantastisch geschrieben und wirklich Angst einflößend.’The Nothing Man› hat mich von der ersten Seite an gepackt. Einfach herausragend.» (Meg Gardiner)

«The Nothing Man» ist ein so überzeugender wie durchdachter Thriller. Mehr als nur neuer Lesestoff für Krimi-Fans zu sein, wirft er einen scharfsinnigen Blick auf unsere derzeitige problematische Obsession mit Serienkillern und die Bedeutung von Wahrhaftigkeit im Vergleich zu reinem Thrill.» (The Sunday Times)

«Eine geschickte Mischung aus Serienkillerspannung, psychologischem Thriller und True Crime.» (The Irish Times)

«Die Queen der High-Concept-Spannung hat wieder zugeschlagen: Das ist der erste Roman, den ich gelesen habe, der wirklich die Beklemmung und die unerwarteten Wendungen von True Crime erfasst, das uns alle so in den Bann geschlagen hat. Catherine Ryan Howard war immer schon erschreckend gut, aber sie wird mit jedem Buch immer besser.» (Jane Casey)

«Extrem klug, spannend und mehr als überzeugend.» (Liz Nugent)

Vita

Catherine Ryan Howard, geboren 1982, stammt aus Cork in Irland. Sie studierte English Studies am Trinity College in Dublin. Ihr Roman «Ich bringe dir die Nacht» war für den Edgar Award for Best Novel nominiert. «The Nothing Man» stürmte bei Erscheinen sofort an die Spitze der irischen Bestsellerliste. Die Autorin lebt derzeit in Dublin.

Jan Möller studierte Komparatistik, Deutsche und Italienische Literatur in Bonn. Er absolvierte das Aufbaustudium Angewandte Literaturwissenschaft an der FU Berlin und lernte bei Berufspraktikern aus dem Literaturbetrieb. Heute arbeitet er als Übersetzer und freier Lektor in Berlin.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «The Nothing Man» bei Corvus / Atlantic Books, Ltd., London.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«The Nothing Man» Copyright © 2020 by Catherine Ryan Howard

Redaktion Rainer Schöttle

Zitat Julian Barnes auf S. 205 nach: Julian Barnes: Lebensstufen. Übers. v. Gertraude Krüger. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2014.

Zitat Joan Didion auf S. 205 nach: Joan Didion: Das Jahr magischen Denkens. Übers. v. Antje Rávic Strubel. Berlin: Claassen, 2006.

Covergestaltung zero-media.net, München nach dem Original von Atlantic Books/Blacksheep UK

Coverabbildung Trevor Chriss/Alamy; LiliGraphie/Depositphotos

ISBN 978-3-644-00888-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Jim war auf Patrouille. Blick gehoben, Augen wachsam, Daumen im Gürtel untergehakt. Die Last der Gegenstände daran – sein Handy, ein Walkie-Talkie, eine große Taschenlampe – zog das Leder zu seinen Hüften hinunter, und das Gewicht zwang ihn, eher zu schreiten, als zu gehen. Er mochte das. Wenn er am Ende des Tages nach Hause kam und den Gürtel abnehmen musste, vermisste er dieses Gefühl.

Das Geschäft hatte erst seit einer halben Stunde geöffnet, und noch waren die Mitarbeiter den Kunden gegenüber in der Überzahl. Jim drehte eine Runde um die Haushaltswarenabteilung und ging dann quer durch die Damenbekleidung zu den Lebensmitteln. Dort herrschte wenigstens ein bisschen Betrieb. Man konnte sich darauf verlassen, dass um diese Zeit ein paar schick gekleidete Männer in den Zwanzigern durch die Gänge hetzten und sich ihre Tüte Hafermilch oder einen verpackten Superfood-Salat griffen, als ob es sich um eine Art Teambuilding-Aufgabe handelte.

Jim starrte in ihre Gesichter, als sie vorbeieilten, und wusste, dass sie seinen durchdringenden Blick spüren konnten.

Er setzte seinen Weg zum Eingang fort, der Nahtstelle zwischen dem Geschäft und dem Rest des Einkaufszentrums. Ein paar Minuten lang beobachtete er das Kommen und Gehen der Leute. Er kontrollierte die Einkaufswagen, die ordentlich aufgereiht in ihrer Parkbucht standen. Er blieb bei den Kübeln mit Sträußen in Plastikfolie stehen und senkte den Kopf, um tief einzuatmen, roch etwas Blumiges und etwas anderes, leicht Chemisches.

Aus einem der Kübel schien Wasser auf den Boden darunter zu laufen. Jim zog sein Funkgerät aus dem Gürtel und meldete es. «Bei den Blumen muss gewischt werden. Eventuell undichter Kübel. Over.»

Er wartete auf das knisternde Rauschen und das Brummeln der gelangweilten Antwort.

«Alles klar, Jim.»

Um diese Zeit am Morgen warf er gerne einen verstohlenen Blick auf die neuesten Schlagzeilen. Er machte sich auf, das als Nächstes zu tun. Aber bevor er bei den Zeitungen ankam, sah er aus den Augenwinkeln etwa fünf Meter zu seiner Rechten jemanden hinter dem Drehständer mit Grußkarten verschwinden.

Jim zeigte keine Reaktion, jedenfalls nicht äußerlich. Er setzte seinen Plan fort, schritt zur gegenüberliegenden Seite der Zeitungsauslagen, sodass er freie Sicht auf die Karten hatte. Er griff sich wahllos eine Zeitung und hielt sie vor sich. Er schaute einen Moment lang auf das Titelblatt und hob dann langsam den Blick.

Eine Frau. Für diese Zeit am Morgen passte sie perfekt ins Bild. Trenchcoat, aber nicht zugeknöpft, große Lederhandtasche, die in ihrer Armbeuge ruhte, modische, aber zweckmäßige Schuhe. Gestresster Gesichtsausdruck. Eine junge Berufstätige auf dem Weg zur Arbeit, die noch eben versuchte, einen Punkt auf ihrer endlosen To-do-Liste abzuhaken, bevor sie ins Büro musste – oder vielleicht wollte sie sich auch nur diesen Anschein geben. Da klemmte etwas unter ihrem linken Arm. Jim glaubte, dass es ein Buch sein mochte.

Ein plötzliches Ding-Dong unterbrach die ruhige Hintergrundmusik, die überall im Laden lief, und dann dröhnte eine körperlose Stimme aus den Lautsprechern. Marissa zur Blumenabteilung, bitte; Marissa zur Blumenabteilung.

Die Frau nahm eine der Karten zur Hand und betrachtete sie, als wäre sie das Interessanteste, was sie je in ihrem Leben gesehen hatte.

Jim hatte die Zeitung hoch vor sich gehoben. Wenn sie aus diesem Blickwinkel zu ihm hinübersah, würde sie das graue Haar und die Hände mit den Altersflecken sehen, aber nicht den Dienstausweis an seiner Hemdtasche, auf dem in leuchtend roten Buchstaben SECURITY stand.

Das Buch rutschte ihr unter dem Arm weg und landete mit einem Knall auf dem Boden. Sie bückte sich danach …

The Nothing Man.

Der Titel war in grellem Gelb über das glänzende schwarze Cover gedruckt.

Als sie es aufhob, konnte Jim die gleichen drei Wörter auch auf dem Buchrücken lesen.

Unvermittelt schoss ihm in einem gewaltigen wilden Schwall das Blut in die Ohren und füllte seinen Kopf mit weißem Rauschen. Ein Rhythmus lag darunter, erinnerte fast an einen Singsang.

The Nothing Man The Nothing Man The Nothing Man.

Er war sich vage bewusst, dass die Frau nun zu ihm hinübersah und dass es wahrscheinlich wirkte, als ob er sie anstarrte. Aber er konnte die Augen nicht von dem Buch abwenden. Er stand dort wie angewurzelt, betäubt von dem Singsang, der unaufhörlich lauter wurde und nur noch wenige Augenblicke davon entfernt war, zu einer heulenden Sirene zu werden.

THE NOTHING MAN THE NOTHING MAN THE NOTHING MAN.

Die Frau warf ihm einen irritierten Blick zu und schritt dann in Richtung der Kassen davon.

Jim ging ihr nicht hinterher, um zu kontrollieren, ob sie für das Buch auch bezahlen würde, was er unter gewöhnlichen Umständen vielleicht getan hätte. Stattdessen drehte er sich um und wandte sich in die entgegengesetzte Richtung, steuerte auf den Gang zu, wo sie die Schreibwaren, ein kleines Angebot an Kinderspielzeug und die Bücher führten.

Es ist bloß ein Roman, sagte er sich. Reine Fiktion.

Aber was, wenn nicht?

Er brauchte nicht danach zu suchen. Die Auslage nahm drei ganze Regale ein. Jedes Exemplar war mit dem Cover nach vorn ausgerichtet. Ein düsterer Chor, der ihn anschrie.

Auf ihn zeigte.

Ihn anklagte.

Gestern waren sie dort noch nicht gewesen, dessen war sich Jim sicher. Der Bestand musste über Nacht eingetroffen sein. Es musste sich um ein neues Buch handeln, wahrscheinlich erst diese Woche erschienen. Er trat näher heran, um nach dem Autorennamen zu sehen …

Eve Black.

Für Jim war das ein zwölfjähriges Mädchen in einem pinkfarbenen Nachthemd, das am oberen Ende der Treppe stand, ins Halbdunkel hinabstarrte und unsicher «Dad?» fragte.

Nein. Das konnte nicht sein.

Aber so war es. Es stand dort deutlich auf dem Cover.

The Nothing Man: Die Suche einer Überlebenden nach der Wahrheit

Jim spürte, wie sich eine Hitze in ihm ausbreitete. Seine Wangen glühten. Seine Hände zitterten im Widerstreit zwischen dem dringenden Bedürfnis, nach dem Buch zu greifen, und dem Teil seines Reptiliengehirns, der versuchte, ihn davon abzuhalten.

Tu es nicht, sprach er sich zu, im selben Moment, als er die Hand ausstreckte und eines der Bücher aus dem Regal nahm.

Der feste Einband fühlte sich glatt und wächsern an. Jim berührte den Titel mit den Fingerspitzen, spürte, wie die Buchstaben sich hervorwölbten, um seiner Haut zu begegnen.

The Nothing Man.

Sein anderer Name.

Der, den ihm die Zeitungen gegeben hatten.

Von dem niemand wusste, dass er zu ihm gehörte.

Jim drehte das Buch in seiner Hand um.

Er kam in der Nacht, in ihr Haus. Als er es verließ, war nur noch sie am Leben … Als einzige Überlebende des schlimmsten und letzten Überfalls des Nothing Man taucht Eve Black tief in die Geschichte des Monsters ein, das Cork in Angst und Schrecken versetzte, sucht nach Antworten – und nach ihm.

Nach all der Zeit …

Dieses verfluchte kleine Miststück.

Jim schlug den Band auf. Der Buchrücken knackte laut, wie ein Knochen.

Eve Black

The Nothing Man

Die Suche einer Überlebenden nach der Wahrheit

IVEAGH PRESS

In Irland und UK erstmals veröffentlicht bei Iveagh Press Ltd., 2019

Copyright © 2019 by Eve Black

IVEAGH PRESS IRELAND LTD.

42 Dawson Street

Dublin 2

Republic of Ireland

Ein Teil des in The Nothing Man enthaltenen Materials wurde zuerst als Artikel «Das Mädchen, das» in der Irish Times abgedruckt.

Trotz intensiver Bemühungen von Autorin und Verlag konnten nicht sämtliche Copyright-Inhaber ermittelt werden. Entsprechende Ergänzungen und Korrekturen werden gegebenenfalls in künftigen Auflagen unternommen.

Eve Black hat gemäß Abschnitt 77 des Copyright, Designs and Patent Act von 1988 ein Recht auf Namensnennung und Anerkennung ihrer Urheberschaft an diesem Werk.

Ein CIP-Eintrag für dieses Buch ist verfügbar bei der British Library.

ISBN: 987-0-570-34514

Für Anna

und all die Opfer, deren Namen wir

oft vergessen oder nie erfahren

Die Opfer

Tätlich angegriffen in ihrem Haus in der Bally’s Lane, Carrigaline, County Cork, in der Nacht vom 14. Januar 2000.

Vergewaltigt in ihrem Haus in Covent Court, Blackrock Road, Cork, in der Nacht vom 14. Juli 2000.

Brutal angegriffen und vergewaltigt in ihrem Haus bei Fermoy, County Cork, in der Nacht vom 11. April 2001.

Ermordet in ihrem Haus in Westpark, Maryborough Road, Cork, in der Nacht vom 3. Juni 2001.

Ermordet in ihrem Haus in Passage West, County Cork, in der Nacht vom 4. Oktober 2001.

Die Autorin ist die einzige Überlebende.

Sie war zu jener Zeit 12 Jahre alt.

Eine Anmerkung zu den Quellen

Jede Geschichte hat drei Seiten, sagt man: deine, meine und die Wahrheit. Zur Zeit, da ich dies schreibe, hat der Nothing Man seine noch nicht erzählt. Die besten Quellen, die uns zur Verfügung stehen, um uns den Tatsachen anzunähern, sind Protokolle, Berichte, Aufnahmen und persönlich geführte Interviews. Auf dieses Material habe ich mich beim Schreiben dieses Buches ausschließlich gestützt. Ich habe mich nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die Geschichten anderer – der Opfer und des Mannes, der versucht hat, ihn aufzuhalten – so getreu wie möglich zu erzählen. Aber dies hier ist auch meine Geschichte. Ich habe mein Bestes gegeben, sie Ihnen so zu erzählen, wie ich sie mir selbst erzähle. Das, denke ich, ist so nah an der Wahrheit, wie wir ihr überhaupt kommen können.

– Einleitung –Das Mädchen, das

Wenn wir uns begegnen, stelle ich mich Ihnen wahrscheinlich als Evelyn vor und sage: «Schön, Sie kennenzulernen.» Ich nehme mein Glas in die andere Hand, damit ich Ihre ausgestreckte schütteln kann, bin dabei allerdings so ungeschickt, dass ich uns beide mit Weißwein beträufle. Ich entschuldige mich, erröte vielleicht vor Verlegenheit. Sie winken ab und beteuern: «Nein, nein, das macht doch nichts, wirklich nicht», aber ich bemerke, wie Sie einen verstohlenen Blick auf Ihre Kleidung werfen, die Sie für diesen Anlass vermutlich extra in die Reinigung gebracht hatten, und unauffällig das Ausmaß der Katastrophe begutachten. Sie fragen mich, was ich so mache, und ich weiß nicht, ob ich enttäuscht oder erleichtert bin, dass dieses Gespräch noch weitergeht. Ich sage: «Ach, dies und jenes», und frage dann, was Sie tun. Sie erzählen es mir, und ich mache die entsprechenden Mmm-Laute, die höfliches Interesse ausdrücken sollen. Dann entsteht eine Pause: Wir sind mit unserem Latein am Ende. Einer von uns setzt schnell die letzte verbliebene Karte im Spiel ein: «Und, woher kennen Sie …?» Wir wechseln uns damit ab, unsere Beziehung zum Gastgeber zu erklären, auf der Suche nach einer gemeinsamen Verbindung. Wahrscheinlich finden wir auch eine. Die Welt ist klein in Dublin. Wir greifen zu anderen Themen: die bunte Mischung der anderen Gäste an diesem Abend, der Podcast, von dem jetzt alle besessen sind, der Brexit. Der Raum ist unbehaglich warm und laut, und fremde Körper streifen meinen im Vorübergehen, aber der wahre Grund für meine Beklemmung, das, was eine zornige Röte an meinem Hals aufsteigen lässt, ist die Möglichkeit, dass jeden Moment der Groschen fallen könnte, Sie die Stirn runzeln, den Kopf schief legen und mich ansehen, richtig ansehen, und fragen: «Moment mal, sind Sie nicht das Mädchen, das …?»

Das ist stets meine Angst, wenn ich jemand Neues treffe, denn das bin ich.

Ich bin das Mädchen, das.

Ich war zwölf, als ein Mann in unser Haus einbrach, meine Mutter und meinen Vater ermordete und meine kleine Schwester Anna, damals und nun in alle Ewigkeit sieben Jahre alt. Ich hörte befremdliche und verwirrende Geräusche, von denen ich später erfahren sollte, dass sie die Vergewaltigung und die Ermordung meiner Mutter und den Erstickungstod meiner Schwester bedeuteten. Ich fand den blutigen, zerschlagenen Körper meines Vaters zusammengekrümmt am Fuß der Treppe zum Erdgeschoss. Ich glaube, dass er, nach dem Überfall noch lebendig, versucht hatte, das Telefon in unserer Küche zu erreichen, um Alarm zu schlagen. Ich überlebte dank meiner Blase, wegen der Dose Club Orange, die ich in mein Zimmer geschmuggelt und in der Stunde vor dem Zubettgehen getrunken hatte. Wenige Minuten bevor der Einbrecher die Treppe hinaufkam, wachte ich auf, weil ich auf die Toilette musste. Dort konnte ich mich dann verstecken, als es losging. Das Schloss war nicht sehr stabil, und es gab keinen Fluchtweg. Wenn der Mörder versucht hätte, die Tür zu öffnen, hätte sie ihm nachgegeben, und ich wäre jetzt ebenfalls tot. Aber aus irgendeinem Grund tat er es nicht.

Wir waren die letzte Familie, die dieser Mann überfiel, aber nicht die erste. Wir waren seine fünfte innerhalb von zwei Jahren. Die Medien tauften ihn den Nothing Man, weil die Gardaí, wie sie sagten, nichts gegen ihn in der Hand hatten. Es hat ihn nie jemand kommen oder gehen sehen, mit Ausnahme eines einzigen Mals, bei dem er nachts, wenn auch nur flüchtig, am Straßenrand gesichtet worden war. Er trug eine Maske und blendete die Opfer manchmal mit einer Taschenlampe, indem er ihnen direkt ins Gesicht leuchtete, deshalb konnte kein Überlebender eine hilfreiche Personenbeschreibung liefern. Er benutzte Kondome und hinterließ keinerlei Haare oder Fingerabdrücke. Er nahm seine Waffen – ein Messer und dann, später, eine Pistole – wieder mit, wenn er ging, und ließ nie mehr als die Stränge des geflochtenen blauen Seils zurück, mit dem er seine Opfer fesselte. Das Seil gab keine Geheimnisse preis. Wenn er sprach, war es ein eigenartiges, raues Flüstern, das keinen Hinweis auf seine wahre Stimme verriet. Er beschränkte seine Verbrechen auf einen einzigen Landesteil, Cork, Irlands südlichstes und größtes County, aber zog darin umher, schlug an Orten wie Fermoy zu, einer Kleinstadt, die fast vierzig Kilometer außerhalb von Cork City liegt, aber auch in Blackrock, einem Vorort.

Fast zwei Jahrzehnte später ist er immer noch auf freiem Fuß, und ich vermisse meine Familie wie Phantomglieder. Ihre Abwesenheit in meinem Leben, die Tragödie ihrer Schicksale und der Schmerz, den sie erlitten haben müssen, ist ein anhaltendes Klingeln in meinen Ohren, ein Geschmack in meinem Mund, ein Jucken auf der Haut. Es ist überall, jederzeit, und ich werde es nicht los. Die Zeit hat diese Wunde nicht geheilt, sondern verschlimmert, die Haut um die ursprüngliche Verletzung absterben lassen. Ich verstehe jetzt mit dreißig viel besser, was ich verloren habe, als damals mit zwölf, als ich es tatsächlich verlor. Und das Monster, das dafür verantwortlich ist, ist immer noch da draußen, immer noch frei, immer noch unerkannt. Vielleicht hat er sogar all die Zeit mit seiner eigenen Familie verbracht. Diese Möglichkeit – diese Wahrscheinlichkeit – erfüllt mich mit einer so gewaltigen Wut, dass sie mir an schlechten Tagen die Sicht auf alles andere versperrt. An den schlimmsten wünsche ich mir, dass er auch mich ermordet hätte.

Aber Sie und ich, wir haben uns gerade erst auf einer Weihnachtsfeier kennengelernt. Oder einer Hochzeit. Oder einer Buchpremiere. Und ich kenne Sie nicht, aber ich weiß, dass Sie nicht wüssten, wie Sie reagieren sollten, wenn ich irgendetwas von alldem nun laut aussprechen würde, als Antwort auf Ihre Frage. Bin ich jetzt also das Mädchen, das …? Ich tue so, als wüsste ich nicht, was Sie meinen. Das Mädchen, das was? Wie viele von diesen Drinks haben Sie eigentlich schon intus?

Ich bin gut darin. Ich habe schon jede Menge Übung. Sie werden denken, dass Sie sich geirrt haben. Das Gespräch wird weiter seiner Wege gehen.

Und sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt, werde ich das auch.

Nach dem Überfall brachte mich meine einzige noch lebende Großmutter – Colette, die Mutter meines Vaters – an einen Ort namens Spanish Point an der irischen Atlantikküste. Wir kamen dort Mitte Oktober an, als die letzten paar Nachzügler der Saison gerade ihre Sachen packten, und zogen in eine winzige weiß gekalkte Hütte, die laut meiner Großmutter schon vor der Großen Hungersnot dort gestanden hatte. Ihre leuchtend rote Tür war in Vorbereitung unserer Ankunft neu gestrichen worden, und jedes Mal, wenn ich sie ansah, konnte ich nur an frisches Blut denken, das an bleichen Schlafzimmerwänden hinabtropfte.

Wir waren schon drei Wochen dort, bevor mir aufging, dass es eine Beerdigung gegeben haben musste.

Die Hütte zwängte sich auf einen schmalen Landstreifen zwischen der Küstenstraße und der gähnenden Weite der scheinbar endlosen, schäumend aufgewühlten See, und die Winde waren erzürnt darüber, nach Tausenden von Kilometern auf das erste Hindernis weit und breit zu treffen. Unsere Lage wirkte bedenklich. Nachts im Bett lauschte ich dem Tosen der Wellen und ängstigte mich, dass die nächste sich hoch erheben, auf die Hütte hinabstürzen und mit der Kraft ihres Zurückrollens unsere Überreste davontragen würde.

Es war auch nicht gerade hilfreich, dass Spanish Point seinen Namen zwei Schiffen der spanischen Armada verdankte, die 1588 dort gegen die Landzunge gekracht waren. Der örtlichen Überlieferung nach waren alle Seeleute, die nicht ertranken, hingerichtet und in einem Massengrab verscharrt worden, das Tuama na Spainneach genannt wurde, das Spanische Grab. Manchmal, in den Wintermonaten, wenn es früher dunkel wurde, stand ich in der Dämmerung am Strand und stellte mir vor, wie die Geister dieser Männer aus dem Meer auftauchten. Sie sahen immer wie eine Mischung aus ägyptischen Mumien und Hollywood-Piraten aus, und immer kamen sie direkt auf mich zu.

Unser Leben in Spanish Point war schmerzlich schlicht. Wir hatten keinen Fernseher und keinen Computer, und ich erinnere mich nicht daran, je Zeitungen in der Hütte gesehen zu haben. Meine Großmutter, die ich Nannie nannte, hörte am Morgen ein paar Stunden Radio, aber immer nur Sender, die traditionelle irische Musik spielten, und nichts, das von Nachrichten unterbrochen wurde. Wir hatten einen Festnetzanschluss, und ab und an klingelte das Telefon, aber wenn das passierte, wurde ich in ein Nebenzimmer gescheucht oder, sofern das Wetter es erlaubte, nach draußen geschickt, während Nannie mit wem auch immer am anderen Ende in gedämpftem Tonfall sprach. In jenen ersten Wochen und Monaten klingelte es oft, aber danach fast nie. Schließlich wurden Anrufe so selten, dass das plötzliche Schrillen des Telefons uns beide aufschrecken und einander panisch ansehen ließ, als ob ein Feueralarm losgegangen wäre und wir gar nicht gewusst hätten, dass es brannte oder dass es überhaupt eine Alarmanlage gab.

In jenem ersten Jahr war fast jeder Tag wie der andere, unsere Tätigkeiten dehnten wir aus, um all die Stunden zu füllen, die wir herumbringen mussten, wie eine seelische Dichtmasse, die den Schmerz daran hindern sollte, brodelnd an die Oberfläche zu steigen und sie zu durchbrechen. Jede Mahlzeit hatte drei Phasen: Vorbereitung, Verzehr und Reinemachen. Selbst ein einfaches Frühstück aus Eiern und Toast konnte sich auf eine ganze Stunde erstrecken, wenn wir uns darauf konzentrierten. Am weiteren Vormittag widmeten wir uns dem, was Nannie «die Arbeit» nannte, dem Haushalt und der Wäsche. Nach dem Mittagessen unternahmen wir einen langen Spaziergang den Strand hinunter und zurück und kehrten mit Appetit aufs Abendessen zurück. Später machte Nannie Feuer im Kamin, und wir saßen still beieinander und lasen unsere Bücher, bis die Flammen schwacher Glut gewichen waren. Dann überprüften wir zur Sicherheit noch einmal, ob die Türen verschlossen waren, und gingen zu Bett.

Erst dann, wenn ich unter der Bettdecke lag, allein in meinem Zimmer im Dunkeln, konnte ich schließlich nachgeben. Sie einlassen. Die Trauer, den Schmerz, die Verwirrung. Ich ergab mich, und alles strömte herein und schlug über mir zusammen, eine gigantische ertränkende Welle. Ganz gleich, was am Tag geschah, wie wirksam Nannies Ablenkungen auch waren, so wusste ich doch, dass mich an seinem Ende immer dies hier erwartete. In jeder einzelnen Nacht weinte ich mich in den Schlaf und träumte von verwesenden Körpern, die sich in schlammigen Gräbern wanden. Vor allem von Anna. Wie sie versuchte, hinauszukommen. Versuchte, zu mir zurückzukehren.

Wir redeten niemals über das, was geschehen war. Nannie sprach nicht einmal ihre Namen aus. Aber manchmal hörte ich sie leise im Schlaf wimmern, und einmal überraschte ich sie dabei, wie sie eine der alten Fotokisten meiner Mutter durchsah, ihre runzligen Wangen feucht von Tränen. Ich hatte so viele Fragen über das, was passiert war, und warum es passiert war, warum uns, aber ich wagte nicht, sie zu stellen. Ich wollte Nannie nicht aufregen. Ich nahm an, sie und ich verkrochen uns in dieser Hütte, weil der Mann, der den Rest meiner Familie ermordet hatte, immer noch irgendwo da draußen war und inzwischen wusste, dass er eine von uns übersehen hatte. Manchmal, in den Dämmermomenten zwischen Schlaf und vollem Bewusstsein, sah ich ihn am Fußende meines Bettes stehen. Er sah aus wie ein Mörder aus einem Horrorfilm: wirr, wild und voller Blutspritzer. Manchmal fuhr das Messer in mich, bevor ich aufwachte und mir darüber klar wurde, dass es nicht echt war.

Einmal pro Woche fuhren wir in die nächste Stadt, um unsere Leihbücher auszutauschen und Lebensmittel einzukaufen (Nannie hatte ihren ganz eigenen Ausdruck dafür, den ich übernahm, bis ich auf dem College merkte, dass andere gar nichts mit ihm anzufangen wussten). Sie ließ mich bei diesen Ausflügen nicht aus den Augen und wies mich an, meinen vollen Vornamen zu nennen, falls jemand danach frage, Evelyn statt Eve. Als ich dann schließlich, ein Jahr später als üblich, auf die weiterführende Schule kam, stand auf allen Unterlagen Nannies Geburtsname, und ich hatte weitere Anweisungen erhalten. Ich sollte sagen, dass meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen seien, und mich als Einzelkind ausgeben, aber nur wenn ich danach gefragt würde. Gib nie von dir aus Informationen preis, sagte Nannie. Das war die goldene Regel, der ich noch heute folge.

Ich hinterfragte es nicht. Ich wollte bloß normal sein, zu den anderen Mädchen in meinem Jahrgang gehören. Ich nahm an, das, was ich fühlte – als wäre mein Inneres eine einzige offene Riesenwunde und mein Körper nur ein dünner Panzer, der sie verbarg –, sei ein dauerhafter Zustand, der bloß noch schlimmer würde, wenn man es zugab. Ich wurde richtig überzeugend darin, so zu tun, als ob es mir gutginge, als ob alles in Ordnung wäre, aber da war immer diese anfällige Oberflächenspannung, die jederzeit aufzubrechen drohte.

Ich erhielt die Fassade während meiner gesamten Schulzeit aufrecht, über die abschließenden Aufnahmeprüfungen hinaus und vier Jahre lang auf dem NUI Galway College, an dem ich mich für einen Wirtschaftsstudiengang entschied, einfach weil es eine bekannte Größe war. Ich liebte es, zu lesen und zu schreiben, und an dem Abend, als ich mich bewarb, saß ich eine lange Zeit mit blinkendem Cursor vor Wahlmöglichkeiten, in deren Titel «Kunst», «Literatur» und «Kreatives Schreiben» vorkamen. Aber ich konnte es nicht riskieren, in einem Seminarraum gefangen zu sein und über Dinge wie Trauma, Schmerz oder Gewalt diskutieren zu müssen, schon gar nicht, während mir Fremde dabei ins Gesicht starrten. Ich wäre verloren gewesen. Datenbanken und Mathematik schienen sicherer und waren es letztendlich auch.

Ich träumte nicht mehr von lebendigen Leichen oder mit Messern bewaffneten Mördern, aber ich hatte begonnen, mich damit zu quälen, dass ich in Menschenmengen das Gesicht meiner Schwester suchte, Ausschau hielt nach einer Stellvertreterin, einem Mädchen, das dazu passte, wie sie nach meiner Vorstellung jetzt wohl aussehen musste – und zwar so, wie ich selbst mit sechzehn ausgesehen hatte, denn das war mein einziger Bezugspunkt. Ich habe nie eine entsprechende Kandidatin gefunden.

«Taugt das was?»

Hastig klappte Jim das Buch zu. Das Geräusch kam ihm so laut vor wie ein Donnerschlag.

Steve O’Reilly, der Marktleiter, stand neben ihm. Lehnte mit verschränkten Armen am Regal und hatte den für ihn typischen Gesichtsausdruck aufgesetzt, in dem sich leicht amüsierte Überheblichkeit spiegelte.

Jims Kopf war eine Echokammer voller Schreie. Ich war zwölf … Ein Mann brach in unser Haus ein … Ermordete meine Mutter, meinen Vater und meine kleine Schwester … Das Schloss war nicht sehr stabil … Aber aus irgendeinem Grund tat er es nicht. Er drängte sie innerlich zurück, bis er schließlich Worte fand: «Nicht so mein Fall», und stellte das Buch wieder ins Regal, wobei er die Gelegenheit nutzte, um tief durchzuatmen und seine Lippen zu befeuchten.

Seine Finger hatten schmierige Flecken auf dem schwarzen Glanzcover des Buches hinterlassen.

«Ach ja?» Steve zog die Augenbrauen hoch. «Was Sie nicht sagen, Jim. Für mich sah es aus, als ob Sie richtig gefesselt davon wären.»

Steve war sechsundzwanzig, trug glänzende Anzüge und kam jeden Tag mit getrockneten Gelklümpchen in seinem (bereits zurückgehenden) Haar zur Arbeit, bildete sich aber trotzdem ein, dass er jemand wäre und Jim bloß ein Niemand. Die größte Herausforderung dabei, für ihn zu arbeiten, war, dem Drang zu widerstehen, ihn in dieser Hinsicht eines Besseren zu belehren.

Jim drehte sich um und wandte sich Steve zu. Er spiegelte seine Haltung, verschränkte die Arme und lehnte sich leicht gegen das Regal, ein simpler Trick, der stets dafür sorgte, dass andere sich unwohl fühlten. Er setzte einen perfekt neutralen Gesichtsausdruck auf und blickte Steve direkt in die Augen.

«Wollten Sie etwas Bestimmtes, Steve?»

Der jüngere Mann verlagerte sein Gewicht.

«Ja. Ich wollte Sie daran erinnern, dass Sie zum Arbeiten hier sind. Das ist keine Bücherei.» Er streckte die Hand aus und griff nach demselben Exemplar von The Nothing Man, das Jim soeben ins Regal zurückgestellt hatte. «The Nothing Man? Was soll das, Jim? Wollten Sie noch einmal Ihre Glanzzeit durchleben? Ach nein, Moment – Sie haben ja bloß irgendwo am Schreibtisch gesessen, oder? Die haben Sie gar nicht auf die richtigen Verbrecher losgelassen.»

Steve schlug das Buch genau in der Mitte auf, wo die Seiten anders waren: leuchtend weiß und glänzend, mit Fotos.

Auf der linken Seite, von Steve aus gesehen, war ein Bild von einem großen Einfamilienhaus und einer Familie mit jungen Kindern, die vor einem Weihnachtsbaum posierten.

Auf der gegenüberliegenden eine Bleistiftskizze.

Die Bleistiftskizze.

Steve tippte auf die Seite. «Ja, ja. Davon habe ich gehört.»

Jim sah die Skizze auf dem Kopf, aber er brauchte sie gar nicht zu betrachten, um sich einwandfrei an sie zu erinnern. Sie zeigte einen Mann mit kleinen, halb von Schlupflidern verdeckten Augen, die tief in einem runden, fleischigen Gesicht lagen. Er trug etwas auf dem Kopf, das nach einer dicken Strickmütze aussah, und sie war tief genug heruntergezogen, um seine Augenbrauen zu verbergen. Die Perspektive war etwas schräg, der Kopf ein paar Grad nach links gedreht, als ob der Mann den Zeichner gerade seinen Namen rufen gehört hatte und noch dabei war, sich zu ihm umzudrehen, um darauf zu reagieren.

In dem Buch nahm die Skizze zwei Drittel der Seite ein, darunter war ein kleiner Abschnitt Text. Vermutlich stand dort, dass sie auf dem Bericht einer Augenzeugin beruhe, die zufällig in den frühen Morgenstunden des 14. Januar 2000 am Haus der Familie O’Sullivan in der Bally’s Lane, nahe Carrigaline im County Cork, vorbeigefahren sei und diesen Mann im Licht ihrer Scheinwerfer am Straßenrand gesehen habe. Seine Bewegungen hatten etwas Verstohlenes, hatte sie gesagt. Es war der einzige bezeugte Blick auf den Mörder, den sie den Nothing Man nannten.

Dafür hatte Jim gesorgt.

In jener Nacht, als er in der Dunkelheit wartete, hatte er gedacht, er würde irgendwie vor einem nahenden Auto gewarnt werden, dass er das Brummen des Motors hören müsste, lange bevor die Straße von den Scheinwerfern erleuchtet würde. Doch das Auto von Claire Bardin, einer Irin, die in Frankreich lebte, aber über die Weihnachtsfeiertage nach Hause gekommen war, schien aus dem Nichts aufzutauchen. Sie hatte ihn überrascht, war plötzlich um die Kurve gebogen, und er hatte, ohne nachzudenken, direkt in das Licht geschaut. Während er jetzt daran zurückdachte, glaubte Jim, ein eisiges Lüftchen zu spüren, und für den Bruchteil einer Sekunde war er wieder dort am Straßenrand in der Dunkelheit, angespannt und entschlossen, sein Körper übersprudelnd vor Adrenalin.

Die Skizze wäre schon beeindruckend präzise gewesen, wenn Bardin geradewegs zur nächsten Garda-Station gefahren wäre, um sich noch in derselben Nacht mit dem Phantombildzeichner zu besprechen. Aber sie hatte es erst sechs Monate später getan, als sie auf einem kurzen Trip nach Cork, zur Hochzeit ihrer Schwester, zufällig einen Zeitungsartikel über den Überfall gelesen hatte und ihr bewusst geworden war, dass Datum und Tatort zu ihrer seltsamen Begegnung passten, und das machte die Genauigkeit wirklich bemerkenswert. Am Morgen nachdem Jim die Skizze in der Zeitung gesehen hatte, hatte er damit begonnen, jeden Tag im örtlichen Schwimmbad Bahnen zu schwimmen, bis sich das Fleisch in seinem Gesicht straffte und enger an die Knochen schmiegte, ein spitzeres Kinn und Hohlräume unter den Wangenknochen zutage traten.

Aber die Augen und Ohren. Die wandelten sich nicht mit Gewicht oder Alter – besonders die Augen nicht. Selbst wenn man sich für eine Schönheits-OP entschied, konnte man nichts an ihrer Position im Gesicht ändern, dem Abstand zwischen ihnen und den anderen Merkmalen.

Und Claire Bardin hatte sie genau getroffen.

Wieder in der Gegenwart, schaute Steve stirnrunzelnd auf die Zeichnung.

«Gehen Sie zurück an die Arbeit, Jim.» Er ließ das Buch zuschnappen und klemmte es sich unter den Arm. «Ich nehme jetzt meine Pause. Wenn ich wiederkomme, will ich Sie nicht mehr herumtrödeln sehen.»

Nachdem er wusste, dass das Buch existierte, konnte Jim an nichts anderes denken. Es war ein Kreis aus Feuer um ihn, und es kam mit jedem vorüberziehenden Augenblick näher, drohte, ihn Schicht für Schicht in Brand zu setzen. Seine Kleider. Seine Haut. Sein Leben. Wenn es ihn erreichte, würde es von alldem nichts als Asche zurücklassen – und darunter all seine Geheimnisse, vollständig freigelegt.

Er musste es austreten. Und zwar sofort.

Aber was war es denn eigentlich? Was war dieses Buch? Warum hatte sie es geschrieben? Wieso jetzt? Es hatte sich doch nichts geändert. Niemand war ihn holen gekommen. Wenn es wirklich um ihre Suche nach ihm ging, dann kannte er das Ende schon. Spoiler-Alarm: Sie hatte ihn nicht gefunden.

Aber das reichte nicht. Jim musste wissen, womit Eve Black all diese Seiten gefüllt hatte, was sie unternommen hatte, seit er sie vor achtzehn Jahren am oberen Ende der Treppe hatte stehen sehen, was sie der Welt über jene Nacht erzählte.

Als eine der Kassiererinnen Jim fragte, ob es ihm nicht gutgehe – er würde ja glühen und schwitzen, sagte sie, nicht dass er noch etwas ausbrüte –, sah er die Gelegenheit gekommen. Er funkte Steve an, um ihm mitzuteilen, dass er sich krankmelde und nach Hause fahre, dann schaltete er das Walkie-Talkie schnell ab, bevor Steve etwas erwidern konnte. Er stempelte seine Stechkarte ab und eilte zu seinem Wagen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Einkaufszentrums.

Aber Jim fuhr nicht nach Hause. Er fuhr auf direktem Weg in die Innenstadt.

In der Patrick Street gab es eine Niederlassung der Buchhandelskette Waterstones. Er hatte sie nur ein- oder zweimal betreten, vor langer Zeit, aber er erinnerte sich daran, dass sie ziemlich groß war und sich am anderen Ende bis zur Paul Street erstreckte.

Jim glaubte zwar nicht, dass er sich in irgendeiner Gefahr befand, aber dennoch, er musste ja nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er würde sich das Buch nicht in dem Geschäft besorgen, in dem er arbeitete, und auch nicht in irgendeinem winzigen Lädchen, wo sich der Verkäufer wahrscheinlich an jeden Kunden erinnerte und auch daran, was er gekauft hatte. Es online zu bestellen, würde eine digitale Spur hinterlassen und zu lange dauern.

Jim brauchte sein Exemplar jetzt.

Er stellte das Auto im Parkhaus an der Paul Street ab und ging zum hinteren Eingang des Gebäudes. Er hatte seinen Mantel übergezogen, um seine Arbeitskleidung zu verbergen. Als die Türen hinter ihm zuschwangen, erstarb der Straßenlärm von draußen, und die Stille der Buchhandlung hüllte ihn ein.

Er konnte nur drei, vier andere Kunden sehen, außerdem einen Typen im T-Shirt, der in der Ecke Bücher in Regale räumte. Alles in allem viel zu leise. Es lief nicht einmal ein Radio.

Jim durchquerte langsam, aber zielstrebig das Geschäft bis zum vorderen Teil. Er bemühte sich, wie ein gewöhnlicher Kunde auszusehen. Nahm hier und da ein Buch zur Hand, musterte es interessiert, las den Klappentext, legte es wieder an seinen Platz zurück. Blieb stehen, um die Sonderangebote zu inspizieren. Blätterte flüchtig durch die Bücher einer Wühlkiste mit der Aufschrift AUSVERKAUF: LETZTE CHANCE.

Er fand The Nothing Man gleich in der Nähe des Eingangs.

Es hatte seinen eigenen Auslagetisch. Darauf stapelten sich die Exemplare, jeder Stapel mehrere Bücher hoch und alle in einem Halbkreis drapiert. Ein Exemplar stand aufrecht in der Mitte, auf einem kleinen Plexiglasständer. Ein handgeschriebenes Kärtchen versprach: Die Geschichte von Corks bekanntestem Verbrechen, erzählt von einer Überlebenden.

Jim griff nach einem der Bücher und legte seine Handfläche auf das Cover, als ob er erfühlen könnte, was die Seiten darunter für ihn, für seine Zukunft bereithielten.

War es alles hier drin, alles Schlechte, das er getan hatte, all das, was er seitdem unter Verschluss hielt? The Nothing Man war eine Bedrohung, ja, aber die Vorstellung, es zu lesen, seine Glanzzeit noch einmal zu durchleben …

Es erregte auch einen Taumel der Vorfreude auf einen ganz besonderen Genuss.

«Ist heute frisch eingetroffen, das Buch.» Ein lächelnder Mann stand jetzt auf der anderen Seite des Tisches, einen Meter vor Jim. Mittvierziger, leger gekleidet, sein Namensschild gab ihn als Kevin zu erkennen. «Richtig spannend übrigens. Solange man es aushalten kann. Verrückt, wenn man sich vorstellt, dass das alles hier passiert ist.»

«Sie haben es gelesen?», fragte Jim.

«Vor ein paar Monaten. Wir bekommen Vorabexemplare zugeschickt.»

«Und hat sie es? Ihn gefunden?»

«Nein. Na ja, wie man’s nimmt. Sehen Sie, das ist schwer zu sagen …»

Nein, war es nicht. Denn Jim stand ja hier, immer noch frei, immer noch unerkannt. Er überlegte, ob er Kevin bitten sollte, sich zu erklären, aber es war wahrscheinlich schon unklug genug, dass er überhaupt ein Gespräch darüber führte. Zwei Teenagermädchen in Schuluniformen kamen laut lachend und schwatzend durch die Eingangstür herein und lenkten Kevin ab, und Jim ergriff die Gelegenheit, mit einem Exemplar des Buches davonzugehen.

Die Kasse befand sich in der Mitte des Geschäfts. Auf dem Weg dorthin schnappte Jim sich noch ein anderes Buch in derselben Größe wie The Nothing Man. Das Cover zeigte babyblauen Himmel über einer Reihe bunter Strandhütten. Dazu nahm er sich noch die erstbeste Glückwunschkarte mit der Aufschrift HAPPY BIRTHDAY aus dem Ständer bei der Kasse.

Hinter der Kasse stand eine Frau. Typ junge, pseudokünstlerische College-Studentin, die jeden Titel beim Scannen des Barcodes mit großem Interesse musterte.

«Das ist ja mal ’ne gewagte Mischung», sagte sie trocken.

Kümmer dich um deinen eigenen Kram, hätte Jim ihr gern ins Gesicht gebrüllt.

Er sagte: «Na ja, ich bin mir unsicher, was ihr gefällt. Meiner Frau. Es ist für ihren Geburtstag.»

«Und da wollten Sie sich …» Die Kassiererin blickte auf die zwei gegensätzlichen Cover vor ihr. «Nach allen Seiten absichern?»

«So in der Art.»

«Wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen bei der Auswahl …»

«Ich nehm einfach die hier, danke.»

Er hatte vorgehabt, das Geschäft auf dem gleichen Weg zu verlassen, den er gekommen war, aber jetzt richtete Kevin gerade dort im hinteren Teil die Bücher in den Regalen aus, also machte er auf dem Absatz kehrt und steuerte stattdessen auf den Haupteingang zu.

Als er die Tür aufdrückte, sah er, dass das gesamte vordere Schaufenster mit Exemplaren von The Nothing Man gefüllt war.

Dahinter, an ein rotes Filzbrett geheftet, war eine Collage alter Zeitungsausschnitte.

Horrorüberfall in Blackrock

Sondereinsatz: Garda jagt den ‹Nothing Man›

Massaker in Passage West: Vierköpfige Familie tot

Die letzte Schlagzeile entsprach nicht den Tatsachen. Sie war eine Falschmeldung vom Morgen danach, als die verbreiteten Informationen über das Geschehen in der Bally’s Lane noch genau so ein Chaos darstellten wie der Tatort selbst.

Nur drei Familienmitglieder waren in diesem Haus gestorben.

Das war ja jetzt das Problem.

Wieder im Parkhaus, setzte er sich in seinen Wagen und verriegelte die Türen. Er hatte bewusst in einer abgelegenen Ecke geparkt, weit weg von den Aufzügen und Ticketautomaten und damit auch dem meisten Fußverkehr. Er holte das zweite Buch, das mit den Strandhütten auf dem Cover, aus der Tüte und nahm den Schutzumschlag ab. Dann tat er dasselbe mit seinem Exemplar von The Nothing Man und vertauschte die beiden, sodass jetzt jedes ein ‹falsches› Cover trug und seinen wahren Inhalt verschleierte.

Nur für alle Fälle.

Jim schlug seine Ausgabe von The Nothing Man auf und blätterte durch die einleitenden Seiten, bis er die Stelle fand, an der er von Steve unterbrochen worden war.

Dann rutschte er in eine bequemere Sitzposition und las weiter.

An jedem Wochenende, allen Feiertagen und in den Sommerferien kehrte ich nach Spanish Point zurück und verfiel wieder in mein altes Leben mit Nannie, so wie man sich am Ende eines langen Tages in sein Bett fallen lässt. Ihre grauer werdende Haut, ihre schrumpfende Körpergröße, das Zittern, das sich in ihre Stimme geschlichen hatte, steckte ich einfach weg wie alles andere, über das ich nicht nachdenken wollte.

Nannie starb an Mariä Himmelfahrt 2010 im Schlaf, mit vierundachtzig Jahren. Ich erinnere mich daran, wie ich sie am Morgen vorfand und die Hauttemperatur an ihrem Unterarm mir verriet, dass es schon zu spät war, um Hilfe zu holen. Dann sind da nur noch verschwommene, bruchstückhafte Bilder von den Wochen danach.

Ich hatte nie richtig um meine Eltern und meine Schwester getrauert, nicht aktiv, auf die Weise, die einem hilft, den Schmerz zu verarbeiten und nach vorne zu sehen, einen Weg drum herum zu finden oder ihn als ständigen Begleiter zu akzeptieren. Jetzt trauerte ich um sie alle. Es war, als ob sich die tektonischen Platten unter meinem Leben verschoben hätten, auseinandergeklafft wären, einen tiefen und tückischen Abgrund geschaffen hätten, in das alles Beständige auf einmal abrutschte. Ich war jetzt das Einzige, das stillstand, die Einzige, die von uns noch übrig war, und meine Füße gaben dem Gefälle langsam nach. Das Problem war, dass ich mich inzwischen so gut verstellen konnte, dass niemand es bemerkte.

Ich machte meinen Abschluss mit Bestnote. Ein Studienkollege vom College war jetzt mein fester Freund, auch wenn ich unsere Vorgeschichte nie so genau zurückverfolgen konnte und er praktisch nichts von meiner wusste. Ich hielt scheinbar endlose Sitzungen in überbelichteten Kanzleibüros mit staubigen Lamellenvorhängen durch, während ein Dokument nach dem anderen über einen Tisch zu mir geschoben wurde, damit ich meine Unterschrift neben die bunten kleinen Aufkleber setzen konnte, die viel zu fröhlich für die anstehende Aufgabe wirkten: Dinge, die mir nicht gehörten, in Besitz zu nehmen, weil ich jetzt die einzig Übriggebliebene war.

Ich drückte alles runter, runter, runter, bis es sicher weggeschlossen war unter der Taubheit.

Ich war einundzwanzig.

Als das College vorbei war, trieb ich dahin. Das Studium hatte sich als eine Reihe kleiner Aufgaben gestaltet, die, waren sie erfüllt, gleich von neuen ersetzt wurden. Geh zum Seminar. Schließ dieses Projekt ab. Lern für jene Prüfung. Alles, was ich während dieser vier Jahre tun musste, war, immer weiterzugehen, einen Fuß vor den anderen zu setzen, mit dem Nächsten anzufangen. Jetzt gab es nichts anderes mehr zu tun, als darüber nachzudenken, was ich tun könnte, und ich erkannte, dass ich dazu überhaupt nicht in der Lage war. Im Verlauf von sechs düsteren Monaten löste ich mich auf, zerschmolz zu einer trüben Pfütze der Person, die ich einmal gewesen war – oder vorgegeben hatte zu sein. Ich verlor den festen Freund, meine wenigen anderen Freunde und zu viel Gewicht, in dieser Reihenfolge. Ich war eine Kompassnadel, die den Norden nicht fand. In Wahrheit versuchte ich auch nicht, ihn zu finden, nicht wirklich. Es war so viel leichter, mit der Suche aufzuhören, loszulassen, zu versinken. Und wohin auf dieser Erde sollte man überhaupt noch zeigen, wenn man keine Familie mehr hatte?

Der rasche Verkauf von Nannies Haus in Cork bedeutete, dass ich finanziell unter keinem unmittelbaren Druck stand. Während meine Studienkollegen also aufregende Jobs im Ausland oder Stellen an der Uni annahmen, mietete ich ein schäbiges Wohn-/Schlafzimmer gegenüber vom Dubliner Mountjoy Square und igelte mich ein. Ich grenzte mein Leben so sehr ein, dass nicht einmal meine direkten Nachbarn mich kannten. Nachts lag ich wach, und am Tag schlafwandelte ich. Ich weiß nicht, wie ich die Stunden herumbrachte, nur dass die Zeit verging und mir danach nichts davon blieb, nicht einmal Erinnerungen.

Nachdem es monatelang so gegangen war und ich nicht mehr leugnen konnte, dass etwas Stärkeres als mein eigener Kummer die Schaltkreise in meinem Gehirn auseinandernahm, gelang es mir, mich zu einem Arzt zu schleppen, der mich dazu antrieb, eine Therapeutin aufzusuchen, aber ich brachte es nicht über mich, ihr den wahren Grund für meinen Besuch zu erzählen – wer ich wirklich war und was ich erlitten hatte. Jede Woche sagte ich gerade genug, damit sie mir weiter Rezepte ausstellte. Ich war nicht einmal sicher, ob die Tabletten überhaupt halfen, aber gleichzeitig graute mir unheimlich davor, dass es so sein könnte. Ich wollte nicht herausfinden, ob das, was sich wie der absolute Tiefpunkt anfühlte, erst die Hälfte der Skala nach unten war. Also ging ich weiter zur Therapie, nahm die Tabletten, wartete darauf, etwas anderes zu spüren, mich anders zu fühlen.

Und schließlich traten allmählich Veränderungen ein.

Ich begann, nachts zu schlafen, wodurch ich die Tage wieder bewusster erlebte. Tagsüber in der Wohnung fühlte ich mich deswegen unruhig, rastlos, aber es gab nichts für mich zu tun, niemanden zu treffen und keinen Ort aufzusuchen. Also fing ich an, spazieren zu gehen. Kilometerweit, auf Pfaden, die sich an die Ränder der Dubliner Bucht schmiegten. Meist brach ich morgens um acht auf, schwamm gegen den Strom der Arbeiter, die in die Stadt hineinmarschierten, bis ich Stadt und Menschen hinter mir gelassen hatte und mich ein Gefühl von Freiheit erfasste, wenn die aufgehende Sonne sich auf dem Wasser nur wenige Meter von mir entfernt in vielen kleinen Lichtsplittern brach. Meine bevorzugte Route führte nördlich aus der Stadt hinaus und bis Clontarf am Wasser entlang, aber manchmal drang ich auch bis Howth Head vor, und einmal überquerte ich südlich den Fluss und ging immer weiter, bis ich mich Stunden später in Dún Laoghaire wiederfand, wo ich mich auf einen Sitz im Bus der Linie 46A sacken ließ, um den gesamten Rückweg über durchzuschlafen.

Aber an trüben Tagen war es nicht dasselbe, und an den nassen hatte ich keine Lust dazu. Ich begann nach Alternativen für Regentage zu suchen, etwas, das mich aus der Wohnung, jedoch an einen anderen trockenen und warmen Ort bringen würde. Ich entschied mich für die Bibliothek, die größte, die ich finden konnte, genau im Herzen der Stadt. Dort herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, sodass ich anonym bleiben, mich unter all den Menschen unbeachtet, wenn nicht gar ungesehen bewegen konnte. Ich versteckte mich in den Ecken, und meine Augen wanderten zum x-ten Mal über dieselbe Seite, während der Regen gegen die Fenster trommelte und der vereinte Atem aller Leser sie dunstig und undurchsichtig werden ließ. Irgendwann begann ich dann, alles um mich herum zu vergessen und in das Buch einzutauchen, das ich mir gerade als Requisite gewählt hatte. Ich stellte fest, dass ich wieder eine Aufmerksamkeitsspanne hatte. Schon bald darauf lieh ich mir Bücher aus, brachte sie nach Hause, um sie abends weiterzulesen oder sogar auf meine Spaziergänge mitzunehmen. Dann kam das Kochen: einfache, gesunde Mahlzeiten, selbst zubereitet. Ich kümmerte mich um die Räumlichkeiten, in denen ich wohnte. Kümmerte mich um mich selbst. Zu jener Zeit erkannte ich es noch nicht, aber ich tat genau das für mich, was einst Nannie für mich getan hatte: Ich führte ein einfaches, ruhiges Leben, das helfen würde, mich zu heilen. Ich hatte immer angenommen, dass wir uns bloß versteckten.

Ich kann nicht genau sagen, wann sich die letzten Streifen meines Nebels verzogen, aber sie verzogen sich. Und als es so weit war, kaufte ich mir ein Notizbuch und ein Bündel angespitzter Bleistifte, denn ich wusste, was ich als Nächstes tun würde: Ich würde etwas wagen.

Wenn es Ihnen vorkommt, als hätten Sie einige dieser Worte schon einmal gelesen, dann könnte das gut sein. Falls es so ist, dann wissen Sie bereits, was ich als Nächstes tat.

Im September 2014 fing ich mit einem Masterstudiengang Kreatives Schreiben am St. John’s College in Dublin an. Zum Teil entschied ich mich für das St. John’s, weil man sich dort schon für mich entschieden hatte, aber darüber hinaus auch deshalb, weil der Campus bereits mit entsetzlichen Verbrechen in Verbindung gebracht wurde. Mehrere Jahre zuvor waren fünf Studienanfängerinnen auf den Wegen, die am Grand Canal entlangführten, überfallen worden, als sie spätabends von den Pubs und Clubs der Stadt zu ihren Wohnheimen zurückkehren wollten. Jede von ihnen war bewusstlos den schwarzen Gewässern überlassen worden, damit sie ertranken, und ertrunken waren sie. Der Nothing Man mochte eine Zeitlang die Schlagzeilen dominiert haben, aber der Kanalkiller war eine Marke für sich, über ihn gab es Dokumentarsendungen und Blogs und – der neueste Schrei – Podcasts, auch noch Jahre danach. (Ohne dass es irgendjemand außer dem Kanalkiller selbst ahnte, sollte sich die Geschichte bald fortsetzen. Während ich an diesem Buch schrieb, gab es drei neue Morde und einen Mordversuch, die mit dem St. John’s zusammenhingen.) Ich dachte mir, dies sei die einzige Universität in Irland, die bereits ihr eigenes Monster hatte, und es war noch berüchtigter als meins. Womöglich würde ich gar nicht erkannt werden. Vielleicht konnte ich an dem «Ort, wo» einmal nicht «das Mädchen, das» sein.

Ich wollte schreiben. Hatte es schon immer gewollt. Was oder wie oder für wen, das wusste ich nicht, aber seit ich mich eigenständig aus der Dunkelheit geschleppt hatte, hatte ich mehr und mehr darüber nachgedacht, und jetzt, endlich, hatte ich eine Entscheidung getroffen. Ich würde lernen, wie, und dann würde ich es tun. Ich hatte die Idee, einen Roman zu schreiben, etwas Düsteres und Verworrenes, in das ich – anonym – all meinen Schmerz einfließen lassen konnte. Dieser Weg war voller Gefahren, doch ich war jetzt stärker und wieder bereit, mich zu verstellen. Denn darum ging es doch bei Fiktion, oder etwa nicht? Dass man etwas vortäuschte?

Nicht nach Ansicht unseres Kursleiters, des renommierten Romanautors Jonathan Eglin, dessen Debütroman Die Essenzialisten in die Longlist des Booker Prize aufgenommen worden war. Das sagte er uns gleich in der allerersten Sitzung. Er meinte, dass Fiktion nur dann richtig funktioniere, wenn sie wie ein Gitter aufgebaut sei, durch das man immer wieder flüchtige Blicke auf reine Wahrheiten erhalte. Das sei unser Ziel, ganz gleich, welche Form unsere Texte annähmen. Dann fuhr er fort, indem er im Laufe jener ersten paar Wochen all unsere Schutzpanzer, unsere Masken, unsere sorgfältig konstruierten Persönlichkeiten wegschliff, bis wir vollkommen nackt zurückblieben und direkt auf das Papier bluteten.

Ich leistete so lange Widerstand, wie ich konnte. Ich war mir absolut sicher, wenn ich auch nur die Worte Ich war zwölf, als ein Mann in unser Haus einbrach, meine Mutter und meinen Vater ermordete und meine kleine Schwester Anna, damals und nun in alle Ewigkeit sieben Jahre alt auf eine virtuelle Seite tippte oder sie mit Tinte auf ein richtiges Blatt zu schreiben wagte, würde das bisschen fester Grund unter meinen Füßen, das ich mir gesichert hatte, komplett in sich zusammenstürzen. Und aus den Tiefen dieses Abgrundes gäbe es dann keine Wiederkehr mehr. Also schrieb ich Kurzgeschichten über glückliche Familien, in denen alle sich liebten. Die Arbeit daran hatte etwas Tröstliches. Immer wenn ich schrieb, konnte ich zurückkehren und sie sehen, konnte herausfinden, was ihnen seither widerfahren war. Die Stunden, die ich an meinem Laptop verbrachte, waren meine Besuchszeiten.

Dann kam der Tag der vergessenen Deadline. Eines Nachmittags dämmerte es mir und erwischte mich wie eine Kugel aus eiskaltem Grauen in der Brust: Ich musste gleich als Erstes am nächsten Morgen zweitausend neue Wörter für eine Benotung einreichen, und ich hatte es bis zu diesem Moment komplett vergessen. Ich verkroch mich bis spät in die Nacht in der Bibliothek, saß jedoch wie gelähmt vor dem blinkenden Cursor. Ganz gleich, was ich versuchte, die Worte wollten einfach nicht kommen. Ich ging auf dunklen, nassen Straßen nach Hause, saß in meinem Schlafzimmer und starrte hilflos auf die immer noch weiße Fläche auf dem Bildschirm.

Die Uhr sprang auf Mitternacht und brachte ein neues Datum auf die Anzeige meines Computers: 21. März. Annas Geburtstag. Dieser wäre ihr einundzwanzigster gewesen.

Die Worte begannen von selbst in mir aufzusteigen. Ich würde über sie schreiben, entschied ich, und dann die Namen ändern, wenn ich fertig war. Es war keine gute Idee, doch in jenem Moment sorgte ich mich nur noch darum, wie ich aus dieser Notlage herauskam, weg von der weißen Seite und ihrer grässlichen Leere. Ich begann zu tippen. Ich war zwölf, als ein Mann in unser Haus einbrach, meine Mutter und meinen Vater ermordete und meine kleine Schwester Anna, damals und nun in alle Ewigkeit sieben Jahre alt …

Eglin ließ sich nicht täuschen. Das Stück hatte eine Qualität an sich, eine skalpellartige Schärfe, die keiner meiner früheren Texte auch nur andeutungsweise in Aussicht gestellt hatte. Eine halbe Stunde nachdem ich es ihm im grauen Licht der Morgendämmerung zugemailt hatte, schrieb Eglin mir zurück, dass ich gleich als Erstes in sein Büro kommen solle. Ich wappnete mich innerlich, als ich im Gebäude der Geisteswissenschaften seinen Korridor hinunterging, war bereit, alles abzustreiten, aber er fragte mich erst gar nicht, ob es wahr sei. Er wusste es schon.

Stattdessen drängte er mich, es zu veröffentlichen.

Ich erinnere mich daran, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte, nicht wusste, wo ich beginnen sollte zu erklären, warum das niemals passieren konnte. Und wie er dann sehr sanft sagte: «Aber Eve, damit könntest du ihn kriegen.»

Und das hat dann alles geändert.

Es fühlte sich an, als würde ich mich von einer Klippe stürzen. In der Nacht, bevor der Text veröffentlicht werden sollte, träumte ich von Anna. Sie kam aus dem Meer gekrochen wie die spanischen Seeleute damals, als ich noch ein Kind war. Sie sah aus wie eine Todesfee. Ihr blondes Haar war wirr und in Algen verstrickt, und sie griff mit ihren faulenden Fingern nach mir und schrie mich an, weil ich es nicht geschafft hatte, mich zu schützen. Aber mir wurde langsam klar, dass mich selbst zu schützen auch bedeutete, ihn zu schützen. Ich konnte sie nicht wieder zurückholen. Aber vielleicht konnte ich ihn dafür büßen lassen, dass er sie mir genommen hatte.

Mein Beitrag wurde am letzten Maitag 2015 um 4 Uhr nachts auf der Webseite der Irish Times freigeschaltet und erschien später am Morgen auch in ihrer Printausgabe. Am Ende des Arbeitstages war ich offiziell viral gegangen. Es hatte in den sozialen Medien begonnen, wo ein paar einflussreiche Accounts einen Link geteilt hatten, und dann begannen deren Follower, ihn weiterzuverbreiten. Er wurde von einer renommierten Zeitung im Vereinigten Königreich aufgenommen, dann von einem Monatsmagazin in den USA. Alle, so schien es, hatten sich schon immer gefragt, was aus dem Mädchen geworden war, das den schlimmsten und letzten Überfall des Nothing Man überlebt hatte. Jetzt, da sie ein bisschen darüber erfahren hatten, wollten sie mehr und mehr.

Hartnäckige Reporter fanden meine Kontaktdaten über das Studentenportal vom St. John’s College, und Einladungen, in Radio- und Fernsehsendungen aufzutreten, begannen auf mich einzuströmen. Ich konnte über das, was geschehen war, unmöglich in Echtzeit reden – dazu war ich körperlich noch nicht in der Lage –, aber ich wollte etwas tun. Eglin brachte