9,99 €

Mehr erfahren.

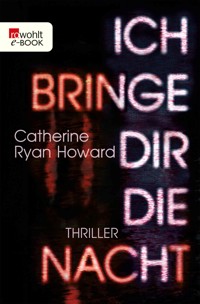

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Stell dich den Schatten der Vergangenheit. Oder das Morden in Dublin geht weiter. Zehn Jahre sitzt der berüchtigte Kanal-Killer von Dublin bereits im Gefängnis, da wird erneut die Leiche einer jungen Frau aus dem Wasser geborgen. Ein Nachahmer? Die Ermittler wenden sich an den Häftling, doch Will Hurley will nur mit einem Menschen sprechen: seiner ersten Liebe Alison. Mühsam hat sich Alison nach Wills Verurteilung ein neues Leben aufgebaut. Als die Polizei um ihre Hilfe bittet, lehnt sie ab. Wie soll sie diesem Serienkiller entgegentreten, der ihr Freund war? Aber es geht um Leben und Tod. Alison kann nicht weglaufen. Auch wenn die Vergangenheit weit schlimmere Geheimnisse birgt, als sie ahnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Catherine Ryan Howard

Ich bringe dir die Nacht

Thriller

Über dieses Buch

Stell dich den Schatten der Vergangenheit. Oder das Morden in Dublin geht weiter.

Zehn Jahre sitzt der berüchtigte Kanal-Killer von Dublin bereits im Gefängnis, da wird erneut die Leiche einer jungen Frau aus dem Wasser geborgen. Ein Nachahmer? Die Ermittler wenden sich an den Häftling, doch Will Hurley will nur mit einem Menschen sprechen: seiner ersten Liebe Alison.

Mühsam hat sich Alison nach Wills Verurteilung ein neues Leben aufgebaut. Als die Polizei um ihre Hilfe bittet, lehnt sie ab. Wie soll sie diesem Serienkiller entgegentreten, der ihr Freund war? Aber es geht um Leben und Tod. Alison kann nicht weglaufen. Auch wenn die Vergangenheit weit schlimmere Geheimnisse birgt, als sie ahnt.

Vita

Catherine Ryan Howard, geboren 1982, stammt aus Cork in Irland. Sie hat zwei Reisegeschichten veröffentlicht und Seminare bei der Faber Academy, den Guardian Master Classes und Publishing Ireland absolviert und geleitet. Sie arbeitet als freie Social-Media-Marketingexpertin für Penguin Ireland. Nebenbei macht sie ihren Abschluss in Englisch am Trinity College in Dublin, wo auch «Ich bringe dir die Nacht» spielt.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «The Liar's Girl» bei Corvus/Atlantic Books, Ltd., London.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«The Liar's Girl» Copyright © 2018 by Catherine Ryan Howard

Redaktion Rainer Schöttle

Umschlaggestaltung und Motiv Cornelia Niere, München

Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-40463-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Dad, mit Dank für die geleistete Werbearbeit

Es ist 4.17 Uhr am Samstag, als Jen auf einer ramponierten Couch zu sich kommt, in einem Haus irgendwo in Rathmines, einem dieser Reihenhäuser mit roter Backsteinfassade, die, in Wohnungen aufgeteilt, an Studenten vermietet und dann sich selbst überlassen werden.

Er betrachtet sie und liest Verwirrung in ihrem Gesicht, aber sie überspielt es gleich wieder. Woran erinnert sie sich noch? Vielleicht daran, wie die Truppe zusammen den Club in der Harcourt Street verlassen hat, hintereinander in einer Reihe. Wie sie sich durch die verschwitzte, betrunkene Menge drängten, sich dabei an Kleiderrücken und Hemdsäumen festhielten. Vielleicht erinnert sie sich, wie ihre Freundin Michelle sich an den Arm eines Typen klammerte und ihr etwas zurief. Ihr mitteilte, dass sie zu Fuß zur Party irgendeines anderen Typen weiterziehen würden.

«Wessen Party?», hatte er sie fragen hören.

«Jacks!», kam die gerufene Antwort zurück.

Es war nicht klar, ob Jen Jack kannte oder nicht, aber sie war ihnen auf jeden Fall gefolgt.

Jetzt sitzt sie – in sich zusammengesunken – auf einem Sofa in einem dunklen Zimmer voller Gesichter, die sie wahrscheinlich nicht wiedererkennt. Die dünnen Träger ihres schimmernden schwarzen Kleids heben sich von ihrer blassen, sommersprossigen Haut ab, und das Make-up um ihre Augen ist verschmiert. Ihre Lider wirken schwer. Ihr Kopf hängt etwas schief.

Jemand flucht laut und betätigt einen Schalter, und das Zimmer wird von grellem, schmerzendem Licht geflutet.

Jen blinzelt, hebt ihren Kopf, bis ihr Blick auf eine einzelne unverhüllte und staubige Glühbirne fällt, die von der Decke hängt. Dann zurück auf den Boden vor ihr. Ein Typ kriecht auf allen vieren herum und sucht nach etwas. Sie starrt ihn stirnrunzelnd an.

Diese Bude ist ekelerregend. Der Teppichboden ist alt und fleckig. Chipskrümel, Haare und Zigarettenasche haben sich tief in seinem Flor eingenistet. Er ist nie mit Sorgfalt verlegt worden. Stattdessen bedecken große, lose Teppichstücke den Boden, die an den Enden abgerissen und ausgefranst sind, und dazwischen scheint der bloße, staubige Fußboden durch. Der Couch gegenüber steht ein Kamin, der mit Spanplatten verbarrikadiert ist. Ein grün gestrichener Bereich auf der ansonsten beigen Verkleidung markiert die Stelle, wo sich einmal ein Sims befunden hat. Nicht zueinander passende Sitzmöbel – ein weißer Gartenstuhl, ein Camping-Klappstuhl, ein aufgeplatzter Sitzsack – sind vor dem Kamin arrangiert. Darin sitzen drei Typen und lassen einen Joint herumgehen.

Eine weitere, kleinere Couch befindet sich zu Jens Linken. Dort sitzt er.

Die Luft ist dick vor Rauch, und das einzige Fenster hat weder Vorhänge noch Fensterläden. An der Glasscheibe rinnt das Kondenswasser herab.

Er kann es nicht erwarten, von hier zu verschwinden.

Jen fühlt sich jetzt sichtlich unwohl. Er beobachtet, wie sie die Hände zwischen den Schenkeln ineinander verkrampft und ihre Schultern hochzieht. Sie verlagert ihr Gewicht auf der Couch. Ihr Blick richtet sich nacheinander auf die drei Kiffer, sie mustert ihre Gesichter. Kennt sie einen von ihnen? Sie wendet den Kopf, um sich den Rest des Zimmers anzusehen …

Und hält inne.

Sie hat sie entdeckt.

Rechts vom Kamin, zu groß, um ganz in die Nische zwischen der Kaminverkleidung und der Seitenwand des Zimmers zu passen, steht eine Kühlschrank-Gefrier-Kombi im amerikanischen Stil, einst weiß, jetzt vergilbt und wahllos mit einer Sammlung knallbunter Magnete bestückt.

Jen blinzelt.

Ein Kühlschrank im Wohnzimmer kann ihr nicht allzu befremdlich vorkommen. Wie jeder Student schnell feststellen muss, wenn er eine bezahlbare Wohngelegenheit in Dublin sucht, sind frei stehende Kühlschränke mitten im Wohnzimmer, gleich neben winzig kleinen Küchen, offenbar der letzte Schrei. Aber wenn Jen eine Lichtung in dem Nebel finden kann, der in ihrem Kopf herrscht, wird sie erkennen, dass ihr etwas an diesem hier äußerst vertraut ist.

Durch den Jungen neben ihr wird sie abgelenkt. Er scheint ungefähr in ihrem Alter zu sein, neunzehn oder zwanzig. Er stößt sie an, fragt, ob sie noch etwas trinken will. Sie antwortet nicht. Kurz darauf stößt er sie noch einmal an, und dieses Mal dreht sie sich zu ihm um.

Der Junge deutet mit einem Kopfnicken auf die Bierdose in ihrer rechten Hand, formt mit den Lippen die Frage: Noch eins?

Jen wirkt überrascht, die Bierdose dort vorzufinden. Sie neigt sie träge ein Stück zur Seite und sagt etwas wie: «Ich hab das hier noch nicht ausgetrunken.»

Der Junge steht auf. Er trägt abgewetzte Wildlederschuhe mit zerfaserten Schnürbändern, Jeans und ein blau-weiß gestreiftes Hemd, offen, mit einem T-Shirt darunter. Nur ein schmaler Streifen des T-Shirts ist sichtbar, aber es scheint mit einem bekannten Filmplakat bedruckt zu sein. Schwarz, gelb, rot. Als er weg ist, streckt sich Jen auf seinem leeren Platz aus, lässt sich so weit hinabsinken, dass sie ihren Hinterkopf auf ein Kissen betten kann. Sie schließt die Augen …

Öffnet sie wieder, ganz plötzlich. Drückt ihre Handflächen flach auf die Couch und stemmt sich in eine aufrechte Position hoch. Starrt auf den Kühlschrank.

Das ist es.

Ihre Kinnlade klappt etwas herunter, und dann fällt ihr die Dose aus der Hand auf den Boden, kippt um und rollt unter die Couch. Ihr Inhalt schwappt heraus, breitet sich mit einem Gluck-gluck-gluck überall aus. Sie macht keine Anstalten, sie wieder aufzuheben. Sie scheint nicht mal bemerkt zu haben, dass sie heruntergefallen ist.

Schwankend steht Jen auf, bleibt eine Sekunde lang stehen, um auf schwindelerregend hohen Absätzen ihr Gleichgewicht zu finden. Sie macht einen Schritt nach vorn, zwei Schritte, drei, bis sie in Griffweite der Kühlschranktür kommt. Dort hält sie an und schüttelt den Kopf, als ob sie nicht glauben kann, was sie da sieht.

Und wer könnte ihr das verdenken?

Das sind ihre Magnete.

Die Magnete, die ihre Mutter ihr immer von der Arbeit als Linienpilotin mitgebracht hat, seit Jen ein kleines Kind war. Ein pinkfarbener Eiffelturm. Ein Relief des Grand Canyon. Das Opernhaus von Sydney. Das Kolosseum von Rom. Ein Stern vom Hollywood Boulevard mit ihrem Namen darauf.

Die Magnete, die an ihrer Mikrowelle in ihrer Wohnung im Studentenheim kleben sollten, in der Küche, die sie sich mit Michelle teilt. Die noch dort gewesen sind, als sie früher am Abend aufgebrochen ist.

Jen murmelt etwas Unzusammenhängendes, und dann hat sie sich in Bewegung gesetzt, stolpert vom Kühlschrank weg, dreht sich zur Tür, hastet aus dem Zimmer, lässt ihren Mantel und ihre Handtasche zurück, die die ganze Zeit über unter ihr auf der Couch gelegen haben.

Niemand schenkt ihrem seltsamen Abgang Beachtung. Die Partygäste sind alle zu betrunken oder zu bekifft oder beides, und es ist zu dunkel, zu spät, zu früh. Falls es doch jemandem auffällt, kümmert es die anderen nicht genug, um ihr Interesse zu wecken. Er fragt sich, wie schuldig sie sich deswegen alle fühlen werden, wenn sie in den nächsten Tagen den Gardaí das wenige gestehen müssen, was sie wissen.

Er zählt so langsam bis zehn, wie er es ertragen kann, bevor er sich von seinem Platz erhebt, Jens Mantel und Tasche aufliest und ihr aus dem Haus folgt.

Sie wird auf dem Weg nach Hause sein. Ein Fußmarsch von einer halben Stunde, weil sie in dieser Gegend mit Sicherheit kein Taxi herbeiwinken kann. Auf verlassenen, dunklen Straßen, denn jetzt ist die ruhigste Stunde, diese seltsame Stunde, wenn die meisten Pub- und Clubbesucher wieder in ihren Betten liegen, aber die Frühaufsteher der Stadt noch nicht aufgewacht sind. Und ihr Weg wird sie am Grand Canal entlangführen, wo das dunkle Wasser fast auf gleicher Höhe mit der Straße fließt und es nicht überall Absperrungen gibt, die einen am Hineinfallen hindern könnten, und wo die Abstände zwischen den Straßenlaternen mitunter ziemlich groß sind.

Er kann sie nicht allein gehen lassen. Und das wird er auch nicht, denn er ist ein Gentleman. Ein Gentleman, der junge Mädchen nicht von einer Party allein nach Hause laufen lässt, wenn sie so viel getrunken haben, dass sie ihren Mantel vergessen, ihre Handtasche und – er hebt die Klappe der kleinen samtenen Tasche im Kuvertstil, späht hinein – Schlüssel, Studentenausweis und Telefon dazu.

Und er will sichergehen, dass Jen das weiß.

Mr. Nice Guy, so nennt er sich selbst.

Er hofft, sie wird ihn auch so nennen.

Will, heute

Die Wörter lösten sich aus den Hintergrundgeräuschen, ordneten die Moleküle von Wills Aufmerksamkeit allmählich neu, forderten seine Konzentration ein, rüttelten ihn auf, bis jegliche Spur von Schläfrigkeit vertrieben war und er sich hellwach im Bett aufsetzte.

Die Gardaí sind auf der Suche nach Zeugen, nachdem gestern Morgen die Leiche einer Studentin am St. John’s College aus dem Grand Canal geborgen wurde. Jennifer Madden, neunzehn …

Es kam aus einem Radio. Ein Lokalsender, dem Anschein nach; ein überregionaler hätte die Hörer wohl daran erinnert, dass sich der Grand Canal in Dublin befand. Der Rest des Berichts war vom schrillen Klingeln eines Telefons übertönt worden.

Wie die Regeln es verlangten, war die Tür zu Wills Zimmer nicht ganz geschlossen. Jetzt beugte er sich vor, bis er durch den Türspalt auf den Flur hinaussehen konnte. Die Stationszentrale lag genau gegenüber. Alek stand dort und hielt sein laminiertes Namensschild fest, während er mit der anderen Hand über den Tresen griff, um den Hörer abzuheben.

In dem Augenblick zwischen dem Verstummen des Telefons und Aleks Antwort, «Station drei», schnappte Will einen weiteren Fetzen aus dem Radio auf – Kopfverletzung –, und da war er bereits auf den Beinen und versuchte zu entscheiden, was als Nächstes zu tun war.

Überlegte, ob es etwas gab, das er tun konnte.

Unsicher, ob er überhaupt etwas tun sollte.

Er beschloss, mit Alek zu sprechen. Sie waren befreundet oder zumindest das, was hier drinnen als «befreundet» durchging. Freundlich zueinander auf jeden Fall. Will wartete, bis der Pfleger das Telefongespräch beendet hatte, und überquerte dann den Flur.

«He, alter Kumpel», sagte Alek, als er ihn erblickte. «Sie meinten, du würdest dadrinnen schlafen.» Alek war Pole, aber er verlor mit jedem Jahr mehr von seinem Akzent. Seit fünf Jahren arbeitete er schon hier. Die letzten vier auf Station drei. «Ist alles in Ordnung?»

«Ich habe bloß ein bisschen gelesen», sagte Will. «Muss dabei eingenickt sein.»

«Was Spannendes?»

Will zuckte mit den Schultern. «Offensichtlich nicht.»

Alek nahm ein Klemmbrett vom Tresen und überflog den daran gehefteten Zeitplan. «Solltest du nicht bei Dr. Carter sein?»

Die Nachrichten waren zum Wetter übergegangen. Regen und Wind wurden vorhergesagt. Im Einklang mit der Tradition, scherzte die körperlose Stimme, würde der morgige Umzug zum St. Patrick’s Day ziemlich feucht werden.

Will hatte gar nicht mitbekommen, dass das morgen war. Es war schon schwer, einen Überblick darüber zu behalten, welchen Wochentag sie gerade hatten, ganz zu schweigen von Datum und Monat.

«Das ist auf drei Uhr verschoben worden», sagte er. «Ich glaube, weil sie diese Sache am Gericht hat …»

Alek sah von seinem Klemmbrett auf. Eigentlich sollten Patienten nichts darüber wissen, was das Personal außerhalb der Hochsicherheitsstation tat, aber Will hatte Alek soeben verraten, dass er es wusste.

Falls Alek ihn dafür tadeln wollte, war jetzt der richtige Zeitpunkt.

Aber Alek ließ den Moment verstreichen – und den Verstoß durchgehen.

Er behandelte Will anders als die übrigen Insassen. Alle taten das. Das war auch der Grund, warum Will überhaupt wusste, dass seine Psychologin einen Termin vor Gericht hatte. Es war ihr am Ende der letzten Sitzung herausgerutscht, als sie ihn über die Planänderung informiert hatte. Bei ihm war sie weniger vorsichtig als bei ihren anderen Patienten. Er wusste die Sonderbehandlung zu schätzen und nahm sie niemals als selbstverständlich. Er hatte das Gefühl, dass er sich das in den letzten zehn Jahren verdient hatte. Er hatte ihnen nie Ärger gemacht. Er hatte immer getan, was man von ihm wollte.

Und jetzt würde er sich das zunutze machen müssen.

Will sah sich auf dem Flur um. Niemand sonst war in der Nähe. Die Morgenstunden waren Therapie- und Gruppensitzungen vorbehalten; wenn Dr. Carter nicht den Termin am Gericht gehabt hätte, wäre Will jetzt auch nicht hier gewesen.

Es war reiner Zufall, dass er die Nachricht gehört hatte.

«Äh, Alek», begann Will. «Das Radio …»

«Ach du Scheiße.» Alek ließ das Klemmbrett auf den Tresen fallen, schob sich dahinter und streckte den Arm nach dem kleinen Transistorradio auf dem oberen Regalbrett aus. Es schaltete sich knackend aus. «Tut mir leid. Du bist doch nicht davon aufgewacht, oder?»

«Nein, nein», sagte Will. «Ist schon in Ordnung. Ich wollte bloß fragen – hast du die Nachrichten gerade gehört?» Alek zog misstrauisch eine Augenbraue hoch. «Ich dachte, ich hätte da etwas über den, ähm, über den Kanal aufgeschnappt.»

Einen Herzschlag lang herrschte Schweigen.

Alek hob das Klemmbrett wieder auf. «Darum würde ich mir keine Gedanken machen, Kumpel.»

«Weißt du, was passiert ist?»

«Wieso willst du das wissen?»

«Ich habe mich nur gefragt …» Will legte eine Pause ein, schluckte schwer, um den gewünschten Effekt zu erzielen. «Ging es da um mich?»

«Um dich?» Alek schüttelte den Kopf. «Nein. Wie kommst du denn darauf?»

«Es ist jetzt bald zehn Jahre her, oder? Ich dachte, vielleicht hatte es etwas damit zu tun.»

«Hatte es nicht.»

«Nicht?»

«Nein.»

«Bist du sicher?»

Alek betrachtete ihn einen langen Augenblick, als versuche er, zu einer Entscheidung zu kommen. Dann seufzte er und sagte: «Das war Blue FM. Die senden ihre Nachrichten schon um zehn vor.» Er sah Will in die Augen. «Es ist jetzt gleich ein Uhr. Ich stelle einen anderen Sender ein.»

«Danke», sagte Will. «Ich weiß das wirklich …»

«Bedank dich nicht bei mir, ich war’s gar nicht.» Damit streckte er den Arm aus und schaltete das Radio wieder an. Er drehte am Rädchen, bis er einen Sender fand, der gleich nach der Werbung die Mittagsnachrichten bringen würde. Dann setzte er sich hinter den Tresen und schob Will eine Broschüre über die Vorteile von Achtsamkeit zu. «Tu wenigstens so, als ob du das liest.»

Es war gleich die erste Meldung.

Der Text der Broschüre verschwamm vor Wills Augen, während er sich jedes Detail genau einprägte. Jennifer Madden. Eine Studentin am St. John’s College. Im ersten Studienjahr, ihrem Alter nach zu urteilen. Gestern in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Charlemont im Grand Canal gefunden, nachdem man sie in der Nacht davor zuletzt auf einer Hausparty in Rathmines gesehen hatte. Die Gardaí behandelten ihren Tod als verdächtig. Es wurde davon ausgegangen, dass sie eine Kopfverletzung erlitten hatte, bevor sie ins Wasser fiel. Alle sachdienlichen Hinweise sollten der Zentrale in der Harcourt Terrace gemeldet werden.

Und dank des Wetterberichts konnte Will noch ein weiteres Detail hinzufügen: Es war ein paar Tage vor St. Patrick’s Day passiert.

Warme Erleichterung durchspülte seine Venen.

Endlich geschah es, nach all den Jahren.

Und gerade noch rechtzeitig.

«Alek», sagte er und lehnte sich über den Tresen, «ich muss mit den Gardaí sprechen. Jetzt sofort.»

Alison, heute

Sie besuchten mich am Morgen nach Sals Dinnerparty.

Ich litt immer noch an den Folgen. Der Anlass der Party war St. Patrick’s Day gewesen, und sie war zu meinen Ehren veranstaltet worden, weil ich das einzige irische Mitglied unserer Gruppe war. Sal und ich waren an eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Auswanderern geraten, die vereinbart hatten, sich alle paar Monate einmal zu treffen und sich bei der Organisation der Zusammenkünfte abzuwechseln. Die Gruppe hatte einen festen Kern von sechs oder sieben Leuten, bei denen man sich darauf verlassen konnte, dass sie auch wirklich auftauchten, und dann gab es noch mehrere andere, die uns gelegentlich überraschten. Wir nannten uns ‹Die EUs›, denn wir kamen zwar aus neun verschiedenen Ländern, aber die lagen alle nur eine Zugfahrt oder einen Ryanair-Flug von unserer neuen Wahlheimat entfernt. Eins von Sals Lebenszielen war es, die Gemeinschaft der Exil-Amerikaner von Breda zu unterwandern und wenigstens ein paar von ihnen zu motivieren, sich unserer Bande anzuschließen.

Ich war extra früh eingetroffen, um Sal und Dirk bei den Vorbereitungen zu helfen, aber das Einzige, was sie mir zu tun erlaubt hatten, war, mit einem Sektglas in der Hand auf dem Sofa zu sitzen. Es enthielt etwas, das laut Instagram Black Velvet hieß. Es sah ein bisschen aus wie sprudelndes Guinness. Ich mag Guinness eigentlich nicht besonders, aber dieses Detail behielt ich für mich. Stattdessen sah ich Sal zu, die eine Tüte voll grellbunter Deko-Artikel auf ihrem Esstisch auskippte und dabei in ihrem grünen Gürtelkleid, mit dem knallroten Lippenstift und dem adretten blonden Haarknoten wie eine Hausfrau aus den Fünfzigern wirkte. Auf dem Tisch türmten sich goldenes Konfetti, regenbogenfarbene Trinkhalme und Servietten mit Zeichnungen lustiger Kobolde.

«Wie stilvoll», bemerkte ich.

«Im Vergleich zu dem, was es sonst noch gab, ist es das wirklich», sagte Sal. «Sei froh, dass ich keine Hüte gekauft habe. Das haben deine kleinen Glücksbringer gerade noch verhindert.»

«Du weißt aber schon, dass diese Glücksbringer eine amerikanische Erfindung sind, oder? ‹Lucky Charms›, die Knusperflocken? Das gibt es bei uns gar nicht.»

«Kommt jetzt noch ein Vortrag darüber, dass man nicht ‹Patty’s Day› sagt?»

«Nein, den spar ich mir auf, bis wir vollzählig sind. Das sollten wirklich alle hören.»

Sal verdrehte die Augen. «Ich bin schon ganz gespannt.»

«Ich kann noch immer nicht glauben, dass du eine Dinnerparty gibst», sagte ich. «Selbst wenn es eine mit Trinkhalmen und Kobolden ist. Du bist so erwachsen.»

«Hör bloß auf.» Sal hielt inne, um ihren Tisch zu begutachten. Er war für zwölf Personen gedeckt, eine eindrucksvolle Vorstellung für die EUs. «Wir besitzen jetzt Haushaltsgeräte, Ali. Elektrische. Und dann ist da noch dieses verflixte Ding.» Sie hielt ihre linke Hand hoch und wackelte mit ihrem Ringfinger. Der Platinring glitzerte im Licht der Deckenlampe. «Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen.»

Sie waren erst einen Monat verheiratet. Weil sie von Traditionen nichts hielt, hatte Sal ihre Hochzeit hier abgehalten und ihre Familie gezwungen, aus London anzureisen. Die Haut auf ihren Unterarmen war noch leicht gebräunt von den Flitterwochen auf den Malediven, und ich war bisher noch gar nicht dazu gekommen, all die luxuriösen Hygieneartikel auszuprobieren, die sie aus dem Badezimmer ihres Fünf-Sterne-Hotels für mich hatte mitgehen lassen. Mein Brautjungfernkleid befand sich noch immer in der Reinigung.

Es klingelte, und Sal eilte aus dem Zimmer, um die Tür zu öffnen. Ich fragte mich, wo Dirk abgeblieben war, dann ging mir auf, dass er für all das Geklapper verantwortlich sein musste, das aus der Küche kam.

Ich nahm probeweise einen Schluck von meinem Drink und stellte fest, dass es tatsächlich sprudelndes Guinness war, im wahrsten Sinne des Wortes: Guinness mit Sekt. Ein Frevel gegen beide Getränke. Der bittere Nachgeschmack ließ mich das Gesicht verziehen, als die Wohnzimmertür aufging und ein attraktiver Mann eintrat, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, gleich gefolgt von Sal, die teuflisch grinste und hinter seinem Rücken anzügliche Grimassen schnitt.

«Das hier», kündigte sie an, «ist Stephen.»

Ich wusste, was kommen würde, noch bevor sie es aussprach: Stephen war ebenfalls Ire. Man sah es schon von weitem. Er gehörte nicht dem rothaarigen, sommersprossigen Typ an, für den wir bekannt sind, sondern dem tatsächlich viel häufigeren: blasse Haut, blaue Augen, schwarzes Haar. Sal hatte noch einen von uns gefunden und schien darüber äußerst begeistert zu sein. Sie erklärte, dass er ein Arbeitskollege von Dirk sei, dass er erst seit zwei Wochen hier lebe, dass er noch keine richtigen Freunde gefunden habe, er aber jetzt zu unserer Gruppe gehöre, und ob es mir wohl etwas ausmachen würde, heute Abend den Titel des Ehrengastes mit ihm zu teilen. Und mir wurde klar, wieso sie so begeistert war: Sie dachte, sie hätte ihn für mich gefunden.

Ich stöhnte innerlich auf und erhob mich, um ihm die Hand zu geben und ein paar Worte mit ihm zu wechseln.

«Etwas zu trinken?», fragte Sal ihn. «Was hättest du denn gerne?»

Stephens Blick fiel auf mein Glas, wanderte dann zu mir, und ich schüttelte so heftig den Kopf, wie ich konnte, ohne dass Sal es bemerkte.

«Wie wär’s mit einem Bier?», fragte er.

Er hatte den Akzent von South Dublin. War in unserem Alter, soweit ich es beurteilen konnte. In den Dreißigern. Und wenn er mit Dirk in der Softwarefirma arbeitete, hatte er wahrscheinlich einen College-Abschluss …

Ich wusste, wo das hinführen würde.

Ich musste mich anstrengen, meinen freundlichen Gesichtsausdruck zu behalten.

«Sicher, dass du nicht auch so einen willst?» Sal deutete auf mein Glas. «Das ist ein Black Velvet. Schmeckt ausgezeichnet.»

«Ich, äh, ich trinke kein Guinness», sagte Stephen. «Das ist auch der Grund, warum ich Irland verlassen musste. Sie sind mir auf die Schliche gekommen.»

Ich zwang mich zu einem Lachen. Sals Lächeln geriet ins Wanken, denn – was Stephen und ich da noch nicht wussten – als Hauptgang hatte sie einen Guinness-Eintopf vorbereitet.

Sie einigten sich auf ein Heineken, und Sal ließ uns allein, um es zu holen. Stephen und mir blieb nichts anderes übrig, als das übliche «Du bist also auch ein Ire im Ausland»-Gespräch zu führen. Er bestätigte meinen Verdacht, dass er aus South Dublin war, erzählte mir, dass er die letzten drei Jahre in Abu Dhabi verbracht hatte und dass er diesmal zu vermeiden versuche, was er dort unten getan habe: Er hatte sich nämlich so sehr in die Truppe der irischen Ausländer integriert, dass er schließlich jedes Wochenende Gaelic Football spielte und ausschließlich in einem irischen Pub verkehrte, in dem fast jeder über ein paar Ecken seine alten Schulfreunde kannte. Ich erzählte ihm, dass ich aus Cork stammte, dass ich seit fast zehn Jahren in den Niederlanden lebte, dass ich in der Betriebsführung einer Reisegesellschaft arbeitete und dass Sal und ich uns in der Waschküche unserer Studentenunterkunft in Den Haag kennengelernt hatten. Am verwirrten Ausdruck unserer Gesichter hatten wir damals eine gemeinsame Unfähigkeit erkannt, die Anweisungen über den Waschmaschinen zu verstehen, und waren seitdem unzertrennliche Freundinnen.

«Sag es keinem weiter», bat Stephen, «aber die Jungs bei der Arbeit haben ständig von Den Haag gesprochen, und mir ist erst nach drei Tagen aufgegangen, dass sie damit die Stadt meinen, die für uns ‹The Hague› heißt.»

Ich lächelte. «Mach dir deswegen keine Gedanken. Als ich hier angekommen bin, dachte ich zuerst, Albert Heijn wäre ein Politiker.» Stephen runzelte fragend die Stirn. «Das ist eine Supermarktkette», erklärte ich. «Der Supermarkt, zu dem ich regelmäßig gegangen bin, mindestens einen Monat lang, bevor ich zwei und zwei zusammengezählt habe. Niederländisch klingt oft ganz anders, als es geschrieben aussieht. Für uns jedenfalls. Das ist ja das Problem.»

«Kannst du es sprechen?»

«Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Bei weitem nicht so gut, wie ich sollte. Hier können alle Englisch, da wird man schnell faul. Und Suncamp ist eine britische Firma. Bei der Arbeit sprechen wir nur Englisch.»

«Bist du dann hier aufs College gegangen oder …?»

«Ja, hier.» Ich nahm einen weiteren Schluck von meinem Drink, weil ich vergessen hatte, dass er wie etwas schmeckte, das sie einem im Krankenhaus vor der Darmspiegelung einflößen. Ich zwang mich, das Zeug hinunterzuschlucken. Er sagte nichts weiter, also fragte ich: «Und du?», obwohl ich die Antwort bereits erraten hatte und sie gar nicht laut ausgesprochen hören wollte. Ich wollte diese verfluchten drei Wörter nicht hören …

«St. John’s College.»

Alles, was ich darauf erwidern konnte, war ein Hmm.

«Vom Haus meiner Eltern war es nur einen kurzen Fußweg entfernt», sagte Stephen, «und sie haben es beide früher auch besucht, also hatte ich nicht wirklich eine Wahl.»

Ich starrte auf mein Glas hinab. «Was hast du studiert?»

«Biomedizin.» Er machte eine Pause. «Abschlussjahrgang 2009.»

Ich zählte es im Kopf zusammen: Dann war er damals also im dritten Studienjahr gewesen. Aber dieser Rechnung bedurfte es gar nicht mehr. Der Ton, in dem er es gesagt hatte – eine seltsame Mischung aus Stolz und Feierlichkeit. Die dramatische Pause. Allein die Tatsache, dass er es für nötig hielt, mir mitzuteilen, wann er sein Studium abgeschlossen hatte.

All das sollte bedeuten: Ja, ich war damals dort. Ich war dort, als es passiert ist.

«Fährst du oft nach Hause?», fragte er mich.

«Entschuldige», sagte ich und stand auf, «aber solange ich noch die Gelegenheit dazu habe, werde ich mich mal schnell nach einem Blumentopf umsehen, in dem ich den Rest dieses Gebräus hier entsorgen kann. Bin gleich wieder da.»

Und das war’s dann. Das rasche und unvermittelte Ende von Sals Wunschvorstellung, dass Stephen der Richtige für mich sein könnte, noch bevor sie mit seinem Bier zurückkehrte.

Warum, das würde ich ihr niemals sagen können.

Jedenfalls nicht den wahren Grund.

Den Rest des Abends über (der drei Gänge, Geschenktüten mit Tayto-Chips und Dairy-Milk-Schokoriegeln sowie eine ganze Stunde voller Father Ted-Clips auf YouTube mit sich brachte, weil wir mit bloßen Beschreibungen der Serie bei den Dinnergästen vom Festland nicht weit kamen) versuchte ich einfach, Spaß zu haben, und war dankbar dafür, dass Sals nie enden wollende Gastgeberpflichten sie davon abhielten, mich beiseitezunehmen und zur Rede zu stellen.

Das tat sie dann stattdessen am nächsten Morgen über WhatsApp.

Was war denn nun mit Stephen? Ich habe ihn extra für dich mitgebracht, und du hast dich kaum mit ihm unterhalten! Ich weiß schon, dass du mir jetzt irgendeinen Schwachsinn von wegen «Ich muss mich auf meine Karriere konzentrieren» erzählst, und dann komme ich dir wieder mit der Predigt von der verrückten Katzenlady. Also habe ich uns beiden das Ganze einfach erspart und ihm deine Telefonnummer gegeben. Er hat dich den ganzen Abend lang ANGESTARRT (nicht auf die Serienkiller-Art). Ansonsten liege ich gerade im STERBEN. Möglicherweise bin ich auch schon tot. Bin noch nicht mal in der Küche gewesen. Trau mich nicht. Hab D losgeschickt, um Koffein und Fett zu organisieren. War aber gut, oder? Schick mir ein Lebenszeichen. X

Ich las die Nachricht an meinem Küchentisch, bei meiner zweiten Tasse schwarzen Kaffees, während mein Magen gluckerte und schmerzhaft gegen seine Misshandlung in der letzten Nacht rebellierte.

Sal hatte also Stephen meine Nummer gegeben. Das überraschte mich kein bisschen. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich so etwas leistete. Ich war nicht sauer, aber ich fürchtete, dass Sal es bald sein würde. Denn wenn Stephen anrief oder mir schrieb, würde ich einfach meine übliche Hoffnungslos-Single-Strategie anwenden: Ich würde sagen, ich sei die nächste Woche über schon verplant, und wenn wir uns für die Zeit danach verabredeten, würde ich in letzter Minute absagen und dann das Ganze so lange wiederholen, bis er frustriert aufgab. Es war kein toller Plan, aber immer noch besser als ihm – oder Sal – irgendwann die Wahrheit sagen zu müssen.

Ich tippte eine kurze Antwort, versicherte Sal, dass ich tatsächlich noch am Leben war, dankte ihr für die Party und versprach, sie später anzurufen. Stephen erwähnte ich mit keinem Wort.

Ich hatte gerade auf SENDEN gedrückt, als ich das Klopfen an der Tür hörte.

Ich dachte, es wäre der Postbote mit einem Paket. Oder dass ein Neuer die wöchentliche Lebensmittellieferung für meinen Nachbarn brachte und sich im Haus geirrt hatte. Aber wer sich da auf meiner Türschwelle drängte und die Köpfe unter das schmale Vordach steckte, um sich – vergeblich – vor dem heftigen Regen draußen zu schützen, waren zwei Männer, die sich als Mitglieder der Garda Síochána vorstellten.

Der Jüngere war nicht viel älter als ich. Groß, mit dichtem rotbraunem Haar, das zu einer Tolle gestylt war, und einem dazu passenden Vollbart. Hellgrüne Augen. Nicht unattraktiv. Er zog ein kleines Lederetui hervor und klappte es auf, sodass das goldene Garda-Schild und sein Dienstausweis zu sehen waren.

Garda Detective Michael Malone.

Den anderen erkannte ich gleich wieder, auch wenn ich nur ein paar Stunden mit ihm verbracht hatte, an einem Nachmittag vor fast zehn Jahren. Die schütteren grauen Haare an den Seiten wirkten nass noch dünner und ließen kahle Stellen pinkfarbener Haut durchscheinen. Er hatte den Kopf abgewandt, den Blick auf etwas weiter die Straße hinunter gerichtet, die Hände in die Taschen gesteckt.

Garda Detective Jerry Shaw.

«Alison Smith?», fragte Malone.

«Was ist passiert?», fragte ich zurück. «Ist es … Sind meine Eltern …»

«Es geht allen gut. Alles ist in Ordnung.» Er blickte in den Flur hinter mir. «Dürfen wir reinkommen? Da gibt es etwas, über das wir mit Ihnen sprechen müssen. Sollte nur ein paar Minuten in Anspruch nehmen.» Er ließ ein Lächeln aufblitzen, aber falls er mich damit beruhigen wollte, dann ging das gründlich daneben.

Zwei irische Detectives. Hier vor meiner Tür in Breda.

Und einer von ihnen war Detective Jerry Shaw.

Es konnte wirklich nur eine Sache betreffen, aber ich stellte die Frage trotzdem.

«Worum geht es?»

Shaw drehte sich endlich zu mir. Unsere Blicke begegneten sich.

«Will», sagte er.

Alison, heute

Ich führte sie den Flur hinunter in die Küche. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich noch meine schlabbrige graue Trainingshose und das unförmige alte Sweatshirt trug und die Reste des Make-ups vom Vorabend um meine Augen noch nicht weggewischt hatte. Ich hatte mich gegen vier nur noch auf mein Bett fallen lassen und es gerade noch geschafft, meine Schuhe abzustreifen, bevor ich eingeschlafen war. Wie sich herausgestellt hatte, schmeckten Black Velvets doch gar nicht so übel, wenn man erst mal fünf davon intus hatte.

Ich hatte den Detectives den Rücken zugekehrt, also befeuchtete ich einen Finger und wischte damit so unauffällig wie möglich unter meinen Augen herum. Ich schob mir die Haare hinter die Ohren und fuhr mir mit der Zunge über die Zähne. Die hatte ich bisher noch nicht geputzt.

Ich warf einen Blick hinab auf mein Sweatshirt. Keine erkennbaren Flecken. Gut.

Ich ließ sie am Küchentisch Platz nehmen. Meine Tasse stand noch immer dort, wo ich gesessen hatte, das Handy lag daneben. Die Detectives setzten sich auf die zwei Stühle gegenüber.

Die Kanne Kaffee, die ich eine halbe Stunde zuvor aufgebrüht hatte, war noch halb voll. Ich bot ihnen eine Tasse an, und beide Männer nahmen sie dankbar entgegen. Ich beobachtete, wie Shaw eine wirklich besorgniserregende Menge Zucker in seinen Kaffee löffelte. Malone erklärte mir, dass sie beide erschöpft seien, weil sie früh am Morgen gleich den ersten Flug aus Dublin genommen hatten und dann von Schiphol aus mit einem Leihwagen hierhergefahren waren.

«Ist er entlassen worden?», fragte ich. Ich hatte eine Klage über die mangelhafte Beschilderung der örtlichen Straßen unterbrochen, aber ich konnte einfach nicht länger warten.

Shaw sagte: «Nein.»

Es war das erste Wort, das er sprach, seit er das Haus betreten hatte.

Ich ließ erleichtert die Schultern sinken. Diese Vorstellung hatte meinen ganzen Körper verkrampfen lassen, sobald ich die beiden vor meiner Tür erblickt hatte.

«Er ist immer noch im CPH», sagte Malone. «Dem Central Psychiatric Hospital. Allerdings soll er nächsten Monat nach Clover Hill verlegt werden.»

«Die Ferien sind endlich vorbei», sagte Shaw.

«Clover Hill ist ein Gefängnis», erklärte Malone. «Das wird eine große Umstellung für ihn.»

«Entschuldigen Sie die dumme Frage», sagte ich, «aber sollte er nicht längst im Gefängnis sein? Warum ist er in einer Klinik?»

«Einer psychiatrischen Klinik», korrigierte Malone. «Sie ist auch geschlossen und ausbruchsicher, aber er kann dort behandelt werden. Irgendwann – ziemlich früh, glaube ich – ist entschieden worden, dass man sich dort besser um ihn kümmern kann.»

«Er wird behandelt? Weswegen denn?»

Shaw schnaubte. «Weil er ein Serienmörder ist, meine Liebe.»

Malone sagte: «Will war sehr jung, als er seine Haftstrafe antrat, und er war ein … Nun, sagen wir mal, er war ein wirklich außergewöhnlicher Häftling. Die Strafvollzugsbehörde entschied, dass er im CPH am besten aufgehoben wäre. Zumindest bis jetzt.»

«Warum sind Sie hier?»

Die zwei Detectives wechselten einen Blick. Dann fragte Malone mich, ob ich noch die Nachrichten aus Irland verfolge.

«Nein», antwortete ich. «Um ehrlich zu sein, könnte ich nicht mal sagen, wer gerade als Premier das Land regiert.»

«Na ja», sagte Shaw, «was den Taoiseach angeht, haben Sie auch wirklich nichts verpasst, das kann ich Ihnen sagen.»

«Was ist mit Ihren Eltern?», bohrte Malone nach. «Kommt es vor, dass die Ihnen gegenüber etwas erwähnen?»

«Wenn Sie damit Todesfälle in der Gemeinde oder das neue Auto ihrer Nachbarn meinen, dann ja. Tatsächliche Nachrichten, nein.» Ich sah von einem Detective zum anderen. «Warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Offensichtlich ist ja irgendetwas passiert.»

«Wir haben eine Leiche gefunden», sagte Shaw. «Im Grand Canal. Ein neunzehnjähriges Mädchen. Studentin am St. John’s.»

Sein Ton war so sachlich, dass ich eine Sekunde brauchte, um die Wörter miteinander zu verbinden und zu verarbeiten, was er da eigentlich gesagt hatte. Malone warf seinem Kollegen einen missbilligenden Blick zu, aber Shaw hob bloß die Kaffeetasse an den Mund und schlürfte derart geräuschvoll, dass es schon grotesk wirkte.

«Was ist passiert?», fragte ich. Mein Mund war plötzlich staubtrocken. «Was ist ihr zugestoßen?»

«Das versuchen wir noch …», begann Malone.

«Betäubt», sagte Shaw, «allem Anschein nach. Durch einen Schlag auf den Kopf. Dann wahrscheinlich bewusstlos ins Wasser gefallen. Todesursache war Ertrinken.»

Grauen drückte auf meinen Magen wie ein kalter Backstein.

Malone beugte sich vor. «Wir haben Samstagmorgen eine Meldung erhalten. Zwei Jogger sind unter der Straßenbahnbrücke von Charlemont hergelaufen, als sie etwas im Wasser gesehen haben. Es war die Leiche von Jennifer Madden, neunzehn. Seit September am St. John’s eingeschrieben. Sie war zuletzt in der Nacht davor auf einer Party in Rathmines gesehen worden.»

Das Wochenende vor St. Patrick’s Day also.

Ich fragte: «Könnte das nicht bloß ein Zufall sein?»

Malone schüttelte den Kopf. «Sieht nicht danach aus, nein. Jennifer … Sie, äh, sie ist nicht die Erste. Sie ist schon die Zweite. Louise Farrington wurde im Januar bei der Baggot Street Bridge gefunden. Zu der Zeit sah es nach einem tragischen Unfall aus. Aber jetzt, mit diesem zweiten Fall … Nun, die Daten passen jedenfalls.»

«Warum haben Sie beim ersten an einen Unfall gedacht?»

Malone setzte zu einer Antwort an, aber Shaw schnitt ihm das Wort ab. «Weil es eben danach ausgesehen hat.»

«Was zählt», sagte Malone und verlagerte sein Gewicht, «ist, dass wir es jetzt nicht mehr denken.»

«Jemand ahmt ihn nach», sagte ich.

Die beiden nickten. Shaw sagte: «So scheint es.»

Ich legte die Hände flach vor mir auf den Tisch und wünschte, die Wände würden aufhören, sich zu drehen.

Dann fragte ich die Detectives, ob sie irgendeinen Verdacht hätten.

«Wir gehen einer Reihe von Hinweisen nach», sagte Malone. «Einer davon ist der Grund, aus dem wir hier sind.»

Ich hatte, offen gesagt, nicht die geringste Ahnung, was als Nächstes kommen sollte. Ich lebte seit fast zehn Jahren nicht mehr in Irland. Ich war seit dem Wochenende von Wills Verhaftung nicht mehr in Dublin gewesen. Außer mit meinen Eltern stand ich mit niemandem dort mehr in Kontakt.

Wie hatte irgendeine Spur sie zu mir führen können?

«Wie es scheint», sagte Malone, «hat Will am Tag, nachdem Jennifers Leiche gefunden wurde, eine Radiomeldung darüber gehört. Nach Aussagen eines Pflegers, der zum entsprechenden Zeitpunkt Dienst in der Klinik hatte, war Will darüber so aufgebracht, dass er gefragt hat, ob er die Gardaí anrufen könne. Er sagte, er müsse unbedingt mit uns sprechen. Wir zwei» – Malone deutete auf sich und Shaw – «sind gestern dort hinausgefahren. Zum CPH.»

«Sie haben mit ihm gesprochen?» Meine Gedankten rasten. Wie geht es ihm? Wie sieht er aus? Was hat er gesagt? Tut es ihm leid? Hat er Ihnen gesagt, warum? Ich musste mich schwer konzentrieren, um auch nur einen stimmigen Gedanken aus all dem Chaos herauszufiltern. «Aber er kann überhaupt nichts wissen. Er ist doch die ganze Zeit eingesperrt gewesen. Es sei denn … Sie glauben doch nicht etwa … Sie glauben doch nicht, dass er damals einen Komplizen hatte, oder? Dass sie zu zweit waren? Und dass es der andere Kerl ist, der jetzt wieder damit anfängt? Wäre das möglich?»

«Wie kommen Sie darauf?» Shaw musterte mich aufmerksam. «Halten Sie das für möglich?»

Unsere Blicke trafen sich. «Ich denke, ich habe vor zehn Jahren gelernt, dass so ziemlich alles möglich ist.»

«Aber ganz konkret?», fragte Malone.

Ich sah ihn an. «Ich kann nicht behaupten, mich an irgendetwas zu erinnern, das mich so etwas annehmen ließe, nein. Andererseits hätte ich auch niemals gedacht, dass mein Freund ein Serienmörder ist.» Ich brach ab und atmete tief durch, um meine Stimme zu stabilisieren. «Was hat Will gesagt?»

Ich hatte seinen Namen so lange nicht ausgesprochen, dass sein Klang sich wie ein Fremdkörper in meinem Mund anfühlte, einer mit scharfen Kanten, die schmerzhaft gegen die weiche Haut meiner Kehle drückten.

«Nun», sagte Malone, «das ist es ja gerade. Als wir uns mit ihm trafen, hat er uns erklärt, er habe Informationen, die uns möglicherweise von Nutzen wären, aber dass er sie uns nicht geben würde.»

«Das ist ja lächerlich.» Ich blickte vom einen zum anderen. «Warum sagt er Ihnen erst, dass er etwas weiß, und weigert sich dann zu verraten, was es ist, nachdem Sie zu ihm gekommen sind? Das ergibt doch keinen Sinn.»

«Was ich meinte», sagte Malone, «ist, dass er es nicht uns sagen wollte.»

Shaw lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und murmelte vor sich hin.

Ich glaubte, etwas wie Zeitverschwendung aufzuschnappen.

«Zugegeben», sagte Malone, «es ist unwahrscheinlich, dass Will tatsächlich wertvolle Informationen hat. Aber das ändert nichts daran, dass er hier eine maßgebliche Rolle spielt, auch wenn er nicht aktiv beteiligt gewesen ist. Unsere Arbeitshypothese ist, dass es sich um einen Nachahmungstäter handelt. Wenn das der Fall ist, dann haben wir nächste Woche um diese Zeit eine weitere tote Studentin am Hals. Ein drittes unschuldiges Opfer, es sei denn, wir schnappen diesen Kerl. Und wenn wir nicht alles tun, was im Bereich unserer Möglichkeiten liegt, egal wie unbedeutend oder unwahrscheinlich es erscheinen mag, dann haben wir den Tod dieses Mädchens nicht nur am Hals, sondern auch auf dem Gewissen.»

Ich konnte ihm nicht mehr ganz folgen. «Ich glaube, ich habe da irgendetwas nicht mitbekommen …?»

«Wir können Sie nicht dazu zwingen», sagte Malone. «Deshalb sind wir hier, um sie darum zu bitten.»

«Mich um was zu bitt…» Ich brach ab, als es mir dämmerte.

Nein. Kommt nicht in Frage. Auf gar keinen Fall.

Und dann sprach ich diese Worte laut aus.

«Wie wäre es, wenn Sie es sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen?», sagte Malone.

«Das brauche ich nicht.»

«Wenn Sie sich Sorgen wegen der Presse machen, die wird kein Problem darstellen.»

Vor meinem inneren Auge blitzte die Titelseite einer Klatschzeitung auf. Sie war zur Hälfte mit einem Foto von mir in abgeschnittenen Shorts und Bikini-Top ausgefüllt, einer Aufnahme aus einem Mädelsurlaub auf Teneriffa, im Sommer vor meinem Studienbeginn. Die andere Hälfte wurde ganz von der Schlagzeile eingenommen: DIE MÖRDERBRAUT DES SERIENKILLERS.

Das Foto hatten sie von meiner Facebook-Seite, die ich erst ein paar Wochen vor Wills Verhaftung eingerichtet hatte. Das war noch gewesen, bevor die Presse Wind davon bekam, dass Social-Media-Profile Fundgruben persönlicher Informationen sind, die nur darauf warten, ausgeschlachtet zu werden. Vermutlich hatte irgendeiner meiner Facebook-Freunde Screenshots von den Fotos gemacht und sie weiterverkauft.

«Wir werden alles unternehmen, um dafür zu sorgen, dass Ihre Verwicklung in den Fall streng geheim gehalten wird», sagte Malone gerade. «Wir werden Sie hinein- und wieder herausschleusen, bevor irgendjemand erfährt, dass Sie in Dublin sind.»

«Nein», wiederholte ich.

«Tja», sagte Shaw und hievte sich von seinem Stuhl hoch, «dann vielen Dank für den Kaffee.» Er warf einen Blick zu Malone, und sein Gesichtsausdruck besagte, dass er von vornherein gewusst habe, dass es so laufen werde.

«Warum nehmen Sie sich nicht den Tag über Zeit zum Nachdenken?», schlug Malone vor und stand ebenfalls auf. «Wie ich schon sagte, wir können Sie nicht dazu zwingen. Aber wir wissen nicht, was er zu sagen hat. Es könnte wichtig sein. Es könnte uns zum bitter nötigen Erfolg führen.» Er holte eine Visitenkarte aus der Tasche, legte sie auf den Tisch. «Wir brauchen Ihre Antwort spätestens heute Nachmittag um vier, Alison, damit Sie heute Abend mit uns zurückfliegen können. Wenn Sie einwilligen, werden Sie Will gleich als Erstes morgen früh im CPH treffen. Alle notwendigen Vorkehrungen sind bereits getroffen.»

Alison, damals

«Liz?», flüsterte ich. «Bist du wach?»

Das Licht im Zimmer war schwach und bläulich grau. Früher Morgen, noch nicht richtig hell. Es war kühl – wir hatten die Klimaanlage angestellt, bevor wir ins Bett gegangen waren –, aber die gerötete Haut auf meinem Rücken und meinen Armen brannte immer noch heiß, jeder Kontakt mit dem Laken war wie das raue Kratzen von Schmirgelpapier. Verschiedene sommerliche Kleidungsstücke und Accessoires nahmen in den Schatten Gestalt an, unordentliche kleine Haufen auf dem gekachelten Fußboden. Ich konnte die neonfarbenen Träger von Bikini-Oberteilen erkennen, den Batik-Druck von Strandponchos, die wir an einem Stand am Meer gekauft hatten, Strohhüte, feuchte Handtücher, Badelatschen aus Plastik. Leere oder halb ausgetrunkene Wasserflaschen in verschiedenen Größen standen wie ein Publikum auf der zerkratzten Mahagoni-Kommode an der Wand gegenüber. Draußen war die Ferienanlage ganz untypisch ruhig, abgesehen vom Zirpen der Zikaden.

In dem anderen Einzelbett begann Liz sich zu regen.

«Ich fühl mich nicht gut», sagte ich ins Halbdunkel.

Ihre erste Reaktion war ein unverständliches Gemurmel, die Stimme noch schlaftrunken. Aber dann drehte sie sich zu mir um. «Wie spät ist es?» Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar, wischte sich ein paar eigensinnige Strähnen aus den Augen. «Ali?» Liz stützte sich auf ihren Ellbogen hoch. «Was ist los?»

Ich saß vornübergekrümmt auf meiner Bettkante, hatte die Arme um meinen Körper geschlungen und zuckte zusammen, als ein stechender Schmerz meinen Bauch auf Höhe der Hüfte durchschnitt. Es hatte vor ein paar Stunden angefangen, zuerst nur kurze Stiche, aber nach ein paar Toilettenbesuchen, die ich nur als traumatisch beschreiben konnte, war es jetzt schlimmer und fast durchgehend. Zudem war mir kalter, klammer Schweiß ausgebrochen.

Ich fühlte mich grässlich.

«Ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung», sagte ich kläglich.

«Was? Warum?» Liz setzte sich auf, schwang ihre spindeldürren Beine auf den Fußboden. «Hast du dich übergeben?»

«Nein, aber ich glaube, das kommt noch.»

«Und hast du …»

«Ja.» Ich zog eine Grimasse. «Zweimal.»

«Oh Mann.»

«Ich glaube, es waren die Burger. Ich war die Einzige, die einen mit Huhn hatte, oder? Aber» – ich sog scharf die Luft ein, als mich irgendwo in meinem Inneren ein besonders schmerzhaftes Kneifen erfasste – «diese Sambuca-Shots waren wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Und dann war da noch das Eis. Stellen sie das aus Leitungswasser her? Darf man das Leitungswasser hier überhaupt trinken?»

«Wir sind auf Teneriffa», sagte Liz, «nicht in Kalkutta.»

Unser dritter Tag in Playa de las Americas brach gerade an. Gerade mal unser dritter Tag, und ich saß hier vornübergebeugt mit Bauchschmerzen. In einem anderen Zimmer der Wohnung, vermutlich noch in tiefem Schlaf, befanden sich zwei weitere Mädchen, und die übrigen acht Mitglieder der Gruppe waren auf die Ferienanlage verteilt. Bisher hatten wir unsere Zeit damit verbracht, Sonnenbäder zu nehmen, Alkohol zu trinken und unser Geld zum Fenster hinauszuwerfen, um uns anschließend von diesen Unternehmungen zu erholen und unseren Rausch auszuschlafen, bis wir wieder startklar waren. Der typische Urlaub nach dem Schulabschluss eben.

Tatsächlich hatte ich geträumt, dass ich mein gesamtes Budget für die zwei Wochen versehentlich schon in den ersten paar Tagen aufgebraucht hatte, und dachte, es wäre dieser Schock gewesen, der mich mitten in der Nacht geweckt hatte. Dann hatte ich den stechenden Schmerz gespürt, das plötzliche Rumoren in meinem Bauch, und mir war klargeworden, dass ich ernsthafte Probleme hatte.

«Achtung», sagte Liz. «Ich schalte jetzt das Licht an.»

Es machte Klick, und gleich darauf wurde es blendend hell. Als meine Augen sich an das Licht gewöhnten, sah ich, dass Liz sich über ihren Koffer gebeugt hatte und darin herumkramte. Er lag noch genau dort auf dem Boden, wo sie ihn am ersten Tag gelassen hatte. Ihr welliges blondes Haar war wirr, die Augen waren noch von dickem Eyeliner gerändert, und das Schlaf-T-Shirt, das sie sich betrunken übergezogen hatte, war auf links gedreht, sodass das Etikett und die Nähte deutlich zu sehen waren.

«Das hier ist genau das Richtige», sagte sie und warf mir etwas zu. Sie wählte eine der Wasserflaschen und reichte sie mir. «Nimm zwei davon.»

«Was ist das?»

«Imodium. Die sorgen dafür, dass alles drinnen bleibt und nichts hochkommt.»

Ich schluckte die Tabletten mit einem kräftigen Zug Wasser hinunter.

Liz verließ das Zimmer und kam eine halbe Minute später mit der großen Plastikschüssel aus dem Spülbecken, sauberen Handtüchern und einem eiskalten Sportgetränk aus dem Kühlschrank zurück. Sie stellte alles in meiner Griffweite ab. Dann feuchtete sie im Bad einen Waschlappen an, wischte mir damit über Stirn und Wangen und band meine Haare mit einem Gummi zurück, das sie aus ihrem eigenen Haar nahm.

«Gott», sagte sie, «du siehst furchtbar aus.»

Ich lächelte schwach. «Danke.»

«Jederzeit.» Sie klopfte mir auf die Schulter und zog erschrocken ihre Hand zurück. «Meine Güte, ist das heiß!»

«Sonnenbrand», sagte ich. «Hat nichts damit zu tun.»

«Außer du hast einen Hitzschlag.»

«Meinst du wirklich …?»

«Keine Ahnung. Vielleicht. Soll ich dir noch mehr After-Sun-Lotion auftragen?»

«Nein, nein. Ist schon gut.»

Während ich angespannt und verkrampft auf meiner Bettkante saß, griff Liz um mich herum, richtete meine Kissen auf und glättete die zerknitterten Laken. Als sie fertig war, legte ich mich wieder hin, zog meine Knie bis an die Brust hoch, um den Schmerz erträglicher zu machen, und schloss die Augen.

So verbrachte ich dann den Rest des Tages.

Und die drei darauffolgenden Tage.

Der Schmerz flaute zu bloßem Unwohlsein ab, aber mir war heiß, ich schwitzte, und mir war übel, und all das war einfach zu viel, um den Kopf vom Kissen zu heben. Ich dämmerte immer wieder weg. Ich konnte nichts essen und trank nur deshalb, weil Liz alle paar Stunden mit Flasche und Strohhalm kam und mich drängte, ein paar Schlucke zu nehmen. Wenn mir das zu Hause passiert wäre, in meinem eigenen Zimmer, mit meiner Mutter in der Nähe, dann wäre es schrecklich, aber erträglich gewesen. Hier, Hunderte Kilometer weit entfernt, auf einer dünnen Matratze in einem harten, unbequemen Bett in einer spärlich eingerichteten Ferienwohnung, war es der reinste Albtraum.

Am zweiten Abend ging Liz zur Rezeption und veranlasste, dass ein Arzt aus dem Ort vorbeikam, um mich zu untersuchen. Er maß meine Temperatur, schrieb mir ein Rezept und trug Liz auf, mich mit Bananen zu füttern. Zumindest behauptete sie das. Ich verstand nicht viel von dem, was er zu mir auf Spanisch nuschelte, aber ich hatte das Gefühl, dass er von alldem eher amüsiert war. Ich nehme an, er hatte es wohl des Öfteren mit achtzehnjährigen Irinnen zu tun, die zum ersten Mal ohne ihre Eltern verreisten und sich durch bewusstes Fehlverhalten ihren Körper zum Feind machten.

Ich bat Liz eindringlich, mich allein leiden zu lassen, aber sie weigerte sich, ohne mich weiter als bis zum Swimmingpool der Ferienanlage zu gehen, und auch dorthin begab sie sich nur für kurze Zeit, während ich schlief. Stattdessen brachte sie mir Zeitschriften, spielte mit mir Karten und sorgte dafür, dass ich mein Wasser trank und meine Bananen aß. Sie ließ frische Laken bringen und schleifte den Fernsehapparat aus dem Wohnzimmer an mein Bett, auch wenn wir außer BBC News keine englischsprachigen Sender fanden.

Die anderen Mädels kamen und gingen, rümpften die Nase, während sie mitleidige Laute von sich gaben, aber sie ließen sich durch meine Krankheit kein bisschen ihre Urlaubspläne durchkreuzen. Ich war irgendwie ein bisschen sauer auf sie, weil sie weiter ihren Spaß hatten, und wütend auf Liz, weil sie ihren für mich komplett aufgab.

«Ich versaue dir die Ferien», sagte ich zu ihr. Wir hatten uns seit fast neun Monaten auf diese zwei Wochen gefreut, und jetzt verbrachte sie sie dank mir bloß in der Wohnung. «Du solltest mit ihnen ausgehen. Geh heute Abend aus. Ich komme schon zurecht. Ehrlich.»

«Du machst wohl Witze?» Sie verdrehte die Augen. «Wenn ich krank wäre und du mich allein lassen wolltest, dann würde ich dich verdammt noch mal umbringen. Wir gehen beide zusammen aus, wenn es dir wieder bessergeht.»

«Aber wir wissen ja gar nicht, wann das sein wird. Du könntest den gesamten Urlaub verpassen.»

«Iss deine Bananen.»

Die Pest, wie wir sie zu nennen begannen, dauerte fast vier Tage und Nächte. Da ich meine ersten achtundvierzig Stunden auf Teneriffa mit Sonnenbrand und Kater verbracht hatte, war so gut wie die ganze erste Woche für die Katz gewesen. Die zweite dagegen war großartig, und als ich zurück nach Cork flog, hatte ich eine schöne Bräune, phantastische Erinnerungen und jede Menge Gruppenfotos im Gepäck, die nicht gerade für die Augen meiner Eltern bestimmt waren. Aber es tat mir immer noch leid, dass ich Liz’ Urlaub um die Hälfte verkürzt hatte.

Ich hatte nicht einmal erwähnt, dass ich krank gewesen war, bis ich wieder wohlbehalten zu Hause ankam. Mund und Augen meiner Mutter wurden immer größer, während ich ihr all die grässlichen Einzelheiten schilderte. Sie war ganz und gar nicht begeistert, dass ich sie nicht angerufen hatte, als es mir schlechtging, und sie war fest davon überzeugt, dass es am Alkohol, nicht am Essen lag, auch wenn ich sie darauf hinwies, dass das medizinisch gar nicht möglich sei.

«Na», sagte sie, «da kannst du aber von Glück sagen, dass du Liz dabeihattest, was? Sie klingt ja nach einer richtigen kleinen Florence Nightingale.» Dann murmelte sie fast unhörbar vor sich hin: «Hätte ich dem Mädchen gar nicht zugetraut.»

Der Sommer, der mit der Prüfung für das Leaving Certificate beginnt und mit der Veröffentlichung der Ergebnisse endet – jener Ergebnisse, die ganz allein darüber bestimmen, welchen Studienplatz wir erhalten –, ist für irische Teenager der wunderbarste Sommer von allen. Das Schlimmste ist vorüber; die Schule ist für immer vorbei. College und Erwachsenenleben warten. Es ist der einzige Sommer, der von Möglichkeiten und Abenteuer erfüllt ist und noch nicht von der Realität verdorben wurde. Noch ist alles offen.

Aber er hat seinen Preis: Er rauscht nur so vorüber. Im einen Moment lag noch alles vor uns, im nächsten hatten wir schon den Mittwoch Mitte August, an dem die Angebote der Colleges bekanntgegeben wurden.

Ich war bereits wach, als mein Handy um 5.55 Uhr zu zwitschern begann. Geschlafen hatte ich kaum, und wenn es mir doch mal gelungen war, hatte ich von einer Enttäuschung geträumt.

Ich griff nach meinem Laptop, der voll aufgeladen neben dem Bett auf mich wartete. Ich fuhr ihn hoch, ging auf die Webseite des Central Applications Office (CAO) und loggte mich ein. Inzwischen war es 5.56 Uhr.

Der Lüfter des Laptops summte und brummte, als protestierte er dagegen, an einem Sommermorgen zu dieser unchristlichen Stunde geweckt zu werden. Das schwerfällige Ding war mehrere Jahre alt und pfiff aus dem letzten Loch. Seit Monaten machte ich Andeutungen gegenüber Mam und Dad, verfluchte die Kiste jedes Mal, wenn sie mit neuer Software nicht zurechtkam oder nicht sicherte, was ich geschrieben hatte. Jetzt ließ ich sie die Seite neu laden, denn im untätigen Zustand war das Risiko, dass sie sich aufhängte, am größten, und damit konnte ich mich an diesem Morgen nicht auch noch herumschlagen.

5.57 Uhr.

Ich hatte ein flaues Gefühl im Magen, wie ein Kater ohne Kopfschmerzen. Was, wenn ich nicht angenommen worden war? Ich konnte mich kaum daran erinnern, was ich als zweite Wahl angegeben hatte – ich hatte mich geweigert, diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen. Wenn ich es nicht schaffte, würde ich es noch mal versuchen. Das war der einzige Weg. Mich erneut für die Leaving-Cert-Prüfung anmelden, im nächsten Jahr einen zweiten Versuch starten.

Aber bitte, lieber Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen.

5.58 Uhr.

Im Haus war alles still. Ich hatte Mam und Dad gesagt, dass sie nicht extra aufstehen sollten, und ihnen versprochen, dass ich sie wecken würde, sobald die Ergebnisse online seien. Es war einfach unnötig, dass wir alle um sechs Uhr aufstanden, vor allem wenn es schlechte Nachrichten gab.

In Wahrheit wollte ich es selbst herausfinden. Ob es nun gute oder schlechte Nachrichten waren, ich wollte damit einen Moment für mich allein sein, nur eine Minute.

5.59 Uhr.

Ich fragte mich, wo Liz wohl ihre Ergebnisse nachsah. Wahrscheinlich saß sie genau wie ich mit ihrem Computer im Bett. Aber so wie ich Liz kannte, würde sie sich wieder umdrehen und weiterschlafen, sobald sie Bescheid wusste. Sie war in der Woche zuvor nicht mal zur Schule gekommen, um ihre Prüfungsergebnisse abzuholen. Sie hatte sie bloß online abgerufen und war dann seelenruhig in den Pub gegangen. Als ich meinte, dass sie dadurch einen Übergangsritus verpasse, diesen Moment, wenn man den Umschlag öffnet und die Noten zum Vorschein kommen, hatte sie mich bloß müde angelächelt.

«Ich kann gut auf dieses ganze Schmierentheater verzichten», sagte sie. «Als mein Bruder seine Ergebnisse abgeholt hat, haben sich vor den Schultoren bühnenreife Auftritte abgespielt. Darauf hab ich echt keinen Bock.»

Der wahre Grund war wohl, dass sie vermeiden wollte, selbst etwas vorspielen zu müssen, wenn es nicht gut für sie gelaufen war.

6.00 Uhr.

Es war so weit. Mit pochendem Herzen klickte ich noch einmal auf «Seite neu laden».

Angebot der ersten Runde: Englische Literatur, St. John’s College Dublin (SJC0492).

Ich sprang so schnell aus meinem Bett auf, dass der Laptop fast herunterfiel. Ich rannte aus meinem Zimmer und über den Flur ins Schlafzimmer meiner Eltern, war kurz davor, aus vollem Hals zu rufen: «Ich bin angenommen!» – aber ihr Bett war leer. Ich ging zurück auf den Flur, sah, dass die Badezimmertür halb offen stand, das Licht ausgeschaltet war.

Wo waren sie?

Dann hörte ich es: gedämpfte Stimmen im Erdgeschoss unter mir. Sie waren schon aufgestanden.

Ich raste nach unten und in die Küche, wobei ich die Tür so schwungvoll aufstieß, dass sie krachend gegen die Wand prallte. Sie waren beide noch in ihren Schlafanzügen. Dad saß auf seinem Platz am Tisch, und Mam beugte sich über ihn, um seine Tasse mit Kaffee aus der Maschine zu füllen. Der Krach ließ sie die Köpfe heben, und sie sahen mich stirnrunzelnd an.

Ich erlaubte mir eine dramatische Pause, bevor ich schrie: «Ich gehe ans St. John’s!»

Sie kreischte auf. Er begann zu klatschen.

«Toll!», sagte Mam. «Ich wusste, dass du es schaffst.»

Dad stand auf und tätschelte mir den Rücken. «Bravo, gut gemacht.»

«Aber warum seid ihr schon auf?» Ich war ganz außer Atem von dem Adrenalinschub. «Ich habe euch doch gesagt, es ist unnötig, dass wir alle so früh aufstehen.»

«Ich konnte nicht anders.» Mein Vater schob sich die Brille höher auf die Nase. «Ich wollte lieber früher als später erfahren, ob ich das Haus verpfänden muss oder nicht. Willst du es dir nicht vielleicht doch noch mal anders überlegen und auf das UCC gehen, oder ist es dafür jetzt zu spät?»

Das war den ganzen Sommer sein Running Gag gewesen. Eigentlich sogar das ganze Jahr über. Wenn ich auf das University College Cork ginge, könnte ich zu Hause wohnen bleiben. St. John’s bedeutete, dass ich für die Unterkunft auf dem Campus Miete zahlen musste, in Höhe von fast sechstausend Euro pro Studienjahr.

Eine Flasche Buck’s Fizz und drei Sektgläser tauchten auf.

«Mam», sagte ich, «es ist sechs Uhr morgens.»

«Das ist doch bloß sprudelnder Orangensaft, Schatz. Heute Abend wirst du ohnehin ausgehen und noch wer weiß was in dich reinschütten.»

«Lackentferner», scherzte mein Vater.

«Ich bin sicher, du verträgst ein Glas hiervon.»

Ich verdrehte die Augen und nahm einen Schluck.

«Wir haben dir ein kleines Geschenk besorgt.» Mein Vater schob den Stuhl neben sich zurück und hob einen großen Karton auf den Tisch. Er war unverpackt, aber jemand hatte eine rote Schleife darum gebunden.

Alles, was ich sehen musste, war das Apple-Logo, und schon schnappte ich nach Luft. Mir fiel beinahe das Sektglas aus der Hand. Meine Mutter bekam es mit und nahm es mir ab.

«Was?» Ich zog den Karton zu mir. «Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht!»

«Sie scheint sich darüber mehr zu freuen als über St. John’s», bemerkte meine Mutter ironisch.

«Pass gut darauf auf», sagte Dad zu mir. «Und nutz ihn fürs Studium.»

«Mach ich, mach ich. Danke, Dad.»

«Deine Mutter hat die Schleife drumgemacht.»

Mam rollte mit den Augen. «Und ich habe dafür gesorgt, dass er den Richtigen kauft, das ist wohl die Hauptsache.»

Mein Handy kündigte piepend eine Nachricht an.

«Liz», sagte ich und sah aufs Display. Die Nachricht lautete schlicht: RUF MICH AN.

«Ach – Liz.» Meine Mutter schenkte meinem Vater ein Glas ein. «Ich frage mich, wie es ihr ergangen ist.»

«Das werde ich gleich herausfinden.»

Ich ging mit dem Handy durch die Hintertür in den Garten und tappte vorsichtig mit bloßen Füßen auf die Terrasse hinaus. Der Himmel war wolkenlos – es würde ein herrlicher Tag werden –, aber der Garten lag in kühlem Schatten, die Sonne war noch hinter dem Haus verborgen.

Ich wählte Liz’ Nummer aus der Kurzwahlliste und hielt mir das Handy ans Ohr. Es klingelte nur ein Mal, dann hörte ich sie mit tonloser Stimme sagen: «Ich bin nicht angenommen worden.»

«Was?»

«Ich will es nicht noch einmal sagen müssen.»

Ich konnte es nicht begreifen. Wir hatten einen Plan: Liz und ich, zusammen am St. John’s College. Ich würde Englische Literatur studieren und sie Englisch und Französisch. Wir würden uns eine Wohnung auf dem Campus teilen. Wir würden in Dublin leben und jede Menge Spaß zusammen haben. Wir hatten seit Jahren davon geredet, seit Monaten alle Einzelheiten geplant.

Vor einer Woche hatten wir gefeiert, dass wir beide ausreichend Punkte beim Leaving Cert erreicht hatten, zumindest nach dem, was wir auf Basis der Zulassungsbeschränkungen vom letzten Jahr mutmaßen konnten. Ich hatte etwas mehr als Liz, aber andererseits erforderte der Studiengang, auf den ich hoffte, auch etwas mehr. Trotz unserer Unruhe und dem Stress hatte keine von uns ernsthaft daran gezweifelt, dass wir heute bekommen würden, was wir wollten: einen Studienplatz am St. John’s.

«Du meinst, du hast dein erstes Wunschfach nicht bekommen?», fragte ich. Wir hatten beide mehr als ein Studienfach am St. John’s angegeben, nur für alle Fälle.

«Nein», sagte Liz. «Das, was ich bekommen habe, war meine fünfte Wahl oder so.»

«Und was war das?»

Sie seufzte. «Scheißwirtschaft am CIT.»

«Du hast einen Studiengang in Cork aufgeführt?»

«Ich hab doch nicht damit gerechnet, dass es wirklich dazu kommen könnte», erwiderte sie gereizt. «Gott. Das ist so ein Bockmist.»

Der kalte Zement unter meinen Füßen ließ mich am übrigen Körper frösteln. «Die Anforderungen müssen gestiegen sein.»

«Ach, echt?»

Angesichts der Umstände vergab ich ihr diese bissige Bemerkung.

«Du hast den Vorschlag doch nicht angenommen, Liz, oder? Du solltest auf die zweite Runde warten.»

«Warum?», sagte sie. «In der zweiten Runde werd ich es auch nicht kriegen.»

«Das kann man nie wissen.»

«Doch, ich weiß es.»

«Was dann? Du bleibst also die nächsten vier Jahre hier?»

«Nur zu, streu noch Salz in die Wunde.»

«Ich frage doch bloß, wie dein Plan aussieht.»

«Im Moment sieht mein Plan so aus, dass ich mich wieder schlafen lege.»