4,99 €

Mehr erfahren.

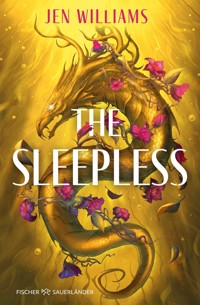

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Sleepless-Dilogie

- Sprache: Deutsch

In einem Wald voller Monster ist sie die tödlichste Gefahr - Packende Slow-Burn-Fantasy mit einem einzigartigen Worldbuilding: Zwischen Tiergöttern und Monstern, wie du sie noch nie gelesen hast - Ein außergewöhnliches Love Triangle: Artair und Lucian teilen sich einen Körper und beide ziehen Elver in ihren Bann - Schnell sein: Mit illustriertem Farbschnitt nur in der ersten Auflage Einst verschonte die Schlangenkönigin Elvers Leben. Doch seitdem fließt Gift in ihren Adern und jede ihrer Berührungen bringt den Tod. Niemand hat sich je in die Tiefen ihres Waldes gewagt, bis sie ihn traf. Artair. Er ist ein Schlafloser, dazu verdammt, Nacht für Nacht von einem bösen Geist heimgesucht zu werden. Lucian. Die beiden Seelen, die sich einen Körper teilen, faszinieren Elver. Denn ihr Gift kann ihnen nichts anhaben. Doch als sie sich auf eine riskante Allianz mit ihnen einlässt, verstrickt sie sich schon bald in einem Netz aus Intrigen, verbotenen Gefühlen und gefährlicher Magie, das die Grundfesten ihrer Welt erschüttern wird. Ein faszinierende Welt mit ebenso magischen wie gefährlichen Kreaturen, einer starken Heldin und dem einzigartigen Fluch der Sleepless. Perfekt für alle Fans von Enemies to Lovers, Slow Burn und einem außergewöhnlich erzählten Love Triangle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2026

Ähnliche

Jen Williams

The Sleepless

Über dieses Buch

In einem Wald voller Monster ist sie die tödlichste Gefahr

Einst verschonte die Schlangenkönigin Elvers Leben. Doch seitdem fließt Gift in ihren Adern und jede ihrer Berührungen bringt den Tod. Niemand hat sich je in die Tiefen ihres Waldes gewagt, bis sie ihn traf. Artair.

Er ist ein Schlafloser, dazu verdammt, Nacht für Nacht von einem bösen Geist heimgesucht zu werden. Lucian. Die beiden Seelen, die sich einen Körper teilen, faszinieren Elver. Denn ihr Gift kann ihnen nichts anhaben. Doch als sie sich auf eine riskante Allianz mit ihnen einlässt, verstrickt sie sich schon bald in einem Netz aus Intrigen, verbotenen Gefühlen und gefährlicher Magie, das die Grundfesten ihrer Welt erschüttern wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de

Biografie

Jen Williams lebt mit ihrem Partner und einer unmöglichen Katze im Südwesten von London. Schon als Kind war sie fasziniert von Drachen, Hexen und gruseligen Märchen. Für ihre Bücher im Fantasy-Bereich wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Wenn sie keine Bücher oder Beiträge für Magazine schreibt, arbeitet sie als Buchhändlerin und freiberufliche Redakteurin.

Impressum

Zu diesem Buch ist beim Argon Verlag ein Hörbuch erschienen, das als Download und bei Hörbuch-Streamingdiensten erhältlich ist.

Erschienen bei Fischer Sauerländer E-Book

Die Originalausgabe erschien 2025 bei First Ink einem Imprint von Pan Macmillan

Text © Jen Williams 2025

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2026, Fischer Sauerländer GmbH, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main

Lektorat: Maria Schmidt

Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden, nach einer Idee von Tom Roberts

Coverabbildung: Tom Roberts

ISBN 978-3-7336-0908-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Karte]

[Widmung]

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Epilog

Danksagung

Für Pete, der mir eine ganz und gar unerwartete Geschichte geschenkt hat.

Prolog

Die Sonne ging auf. Die Schlangen hatten die ganze Nacht lang geschrien.

Das Mädchen hatte wach gelegen und gelauscht. Sie hatte nicht schlafen können, genauso wenig wie die anderen Bewohner von Port Adder, und ihr Bett bis an den Fenstersims des Schlafsaals geschoben, wo sie die Schlangen am deutlichsten hören konnte. Ihre Stimmen waren schrill und unheimlich, so ähnlich, als würde man einen nassen Finger über eine Glasscheibe ziehen. Port Adder lag am und im Meer. Kanäle durchzogen die Stadt wie Adern ein Blatt, und die kleineren Seeschlangen besiedelten diese Verkehrswege, sodass überall im Wasser blaue, grüne, gelbe und schwarze Schuppen glitzerten. Wenn man in jenen Tagen in Port Adder eine Brücke überquerte, riskierte man, dass sich spitze Zähne in die Fußknöchel bohrten, und die Wege entlang der Kanäle waren zu tödlichen Fallen geworden. Die Stadt befand sich im Belagerungszustand.

An diesem Morgen machte während des Frühstücks im Waisenhaus das Gerücht die Runde, dass die Beamten der Stadt eine echte Elster herbeigerufen hatten, um mit diesen wild gewordenen Monstern fertigzuwerden – eine richtige Magierin, die einer der zwölf Gottheiten geweiht war und die um eine Gunst bitten und die Schlangen verbannen konnte. Das Mädchen schaute in ihre Schale mit Haferbrei und fragte sich: welche Gottheit? Vielleicht die Nebelkrähe. Die Gottheit des Todes konnte alle Schlangen mit einem Wimpernschlag in Möwenfraß verwandeln. Oder das Rudel, die Gottheit der Jagd. Sie könnte die Walfänger der Stadt mit der Fähigkeit ausstatten, die Ungeheuer zu töten.

Draußen vor den Fenstern ging das Schreien weiter.

Um die Mittagszeit, als die Kinder dicht gedrängt in dem staubigen Klassenzimmer saßen und lernten, kam eine Gruppe von Männern in den Uniformen der Stadtwache herein, die Gesichter verschlossen und grimmig. An ihrem Tisch neben der Tür konnte das Mädchen nicht hören, was die Wachen und der Schatzmeister des Waisenhauses miteinander besprachen, aber sie sah, wie ein kleiner Beutel den Besitzer wechselte. Der Beutel sah schwer aus, und es klimperte, als der Schatzmeister ihn einsteckte. Als die Wachen gegangen waren und der Schatzmeister sich von der Tür abwandte, fiel sein Blick auf das Mädchen. Zu ihrer Überraschung wurde sein sonst so teigig blasses Gesicht puterrot, und er verschwand rasch aus ihrem Blickfeld. Das Mädchen starrte auf den staubigen Boden, wo er eben noch gestanden hatte, und ein Zittern durchlief ihren Körper. Etwas ging hier vor, und es war nichts Gutes.

Daher war sie nicht sonderlich überrascht, als man sie holen kam. Es war Nachmittag geworden, und die Waisen saßen bei der Arbeit, flickten Kleider für ein kleines Taschengeld. Ein Junge und eine junge Frau kamen in den Arbeitsraum, standen eine Weile da und betrachteten die Kinder. Die beiden waren so prächtig gekleidet, dass alle Waisen gleichzeitig verstummten. Sie bekamen nur selten Besucher zu Gesicht, und schon gar nicht welche, die burgunderfarbene, mit Goldfäden durchwirkte Seidengewänder trugen. Der Junge war vielleicht dreizehn oder vierzehn, gut aussehend, auf eine kalte Art, mit schwarzen Haaren, die er im Nacken zu einem Zopf geflochten trug. Seine Augen waren haselnussbraun, mit einem gelblichen Schimmer, und sie schienen alles gierig zu verschlingen, was sie sahen. Die Frau mochte ungefähr zwanzig sein, hatte braune Haut und die Haare unter einem bestickten Tuch verborgen. Auf ihrer und auf der Brust des Jungen steckte eine goldene Brosche aus purem Gold in Form eines Löwen. An seinen Krallen klebten Rubine wie Blut.

Das Mädchen, mit zwölf Sommern die Älteste im Saal, stand von ihrem Kleiderstapel auf. Ihr Herz klopfte zu schnell, und die Luft war dick von der Gewissheit der Gefahr. Sieh ihr ins Auge, dachte sie.

»Wer seid ihr?«, fragte sie. Es war kein Aufseher in der Nähe. Der Schatzmeister war ebenfalls nirgends zu sehen. »Was wollt ihr?«

»Unverschämtheit«, sagte die Frau. Ihre Stimme war jedoch merkwürdig gelassen. Sie wirkte gelangweilt. »Siehst du nicht, mit wem du es zu tun hast?«

»Mit Jüngern der Blutigen Kralle«, sagte das Mädchen und schaute die Löwenbrosche an. Sie fühlte, wie die anderen Kinder sie anstarrten, und räusperte sich. »Das ist jedenfalls meine Vermutung. Aber was hat die Blutige Kralle mit Waisenkindern zu schaffen?«

»Die da ist klug«, sagte der Junge. Er drehte sich halb zu der jungen Frau um. »Du weißt ja, dass Mutter die Klugen am liebsten mag, Dalesh.«

Das Mädchen blinzelte. Konnten diese beiden Bruder und Schwester sein?

Die Frau grunzte. »Was nützt ein Opfer, wenn das Opfer nichts zu verlieren hat?« Die Worte klangen, als hätte sie diesen Spruch schon oft aufgesagt. »Unser Herr mag es, wenn sein Essen formvollendet fleht und köstlich kreischt.« Dalesh seufzte. »Aber sie hat uns angewiesen, alle in Betracht zu ziehen. Mutter hat uns eine wichtige Aufgabe übertragen.«

»Ach, das ist schon in Ordnung.« Der Junge wedelte mit der Hand, als wollte er die Bedenken der Frau wie eine Fliege verscheuchen. »Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Und Mutter vertraut stets meinem Gefühl.«

Die Frau verzog das Gesicht. »Also gut.«

»Dann ist es entschieden.« Der Junge lächelte. Es war eine scharfe, spröde Geste ohne jede Wärme. Dann winkte er dem Mädchen. »Du da, komm mit. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Du begleitest uns.«

Das Mädchen machte einen Schritt rückwärts. Alle anderen Waisen waren ebenfalls zurückgewichen, als ob sie Angst hätten, das Schicksal ihrer Gefährtin zu teilen, wenn sie ihr zu nahe kämen.

»Ich gehe nirgends mit euch hin.« Das Mädchen ballte die Fäuste. »Der Schatzmeister kann Kinder nicht einfach so verkaufen. Das hier ist kein abgelegenes Dorf, wo die Reichen und Mächtigen tun können, wie ihnen beliebt. Das hier ist Port Adder.« Sie atmete tief ein und aus. »Ihr müsst mich schon mit Gewalt wegschleppen.«

Der Junge seufzte.

»Wenn du darauf bestehst.«

Unter der Sommersonne war die Luft erfüllt vom Lärm der Schlangen. Männer der Stadtwache zerrten das Mädchen durch die engen Straßen, wobei sie die großen Kanäle umgingen, bis sie den Sturzstein erreichten, einen riesigen Felsen, der am Rand von Port Adder aus dem Meer ragte. Über Hunderte von Jahren war der Hafen der Stadt um diesen Stein herum errichtet worden. Man hatte Stufen in seine Seite gehauen und die Spitze zu einer glatten Plattform begradigt. Früher hatten die Stadtväter den Sturzstein dazu benutzt, um nach Piraten und Plünderern Ausschau zu halten. Bei besonderen Gelegenheiten konnte man hier heiraten, und an Feiertagen wurden von hier aus Blumen ins Meer geworfen. Als das Mädchen den Stein erreichte, hatte sich ringsum schon eine große Menschenmenge versammelt. Die Bevölkerung der Stadt gab kaum einen Laut von sich und beobachtete entweder das Mädchen oder die Gestalt, die auf dem Gipfel des Steins stand. Das Mädchen konnte sie kaum sehen, denn die helle Sonne beleuchtete die Person – wer immer es auch war – von hinten und machte aus ihr einen Scherenschnitt.

»Was geht hier vor?« Diese Frage hatte sie auf dem Weg durch die Stadt schon unzählige Male gestellt, voller Wut und Angst und verbunden mit jedem Fluch, den sie kannte, aber keiner der Wachen hatte ihr eine Antwort gegeben. Jetzt nahmen der Junge mit den grausamen Augen und die Frau namens Dalesh sie von den Soldaten entgegen.

»Heute widerfährt dir eine große Ehre«, sagte der Junge. Er nahm ihren Arm und führte sie die Stufen hinauf. Er war größer als das Mädchen und hatte keine Mühe, sie mit sich zu ziehen. Dalesh ging auf ihrer anderen Seite und hielt sie eisern fest. »Gleich wirst du Mutter Maura begegnen, einer der berühmtesten Magierinnen in ganz Tlevrae. Du kannst dich glücklich schätzen.«

»Eine Elster?« Das Mädchen warf sich nach hinten und versuchte nach Kräften, sich aus dem Griff der beiden zu befreien. »Ihr bringt mich zu einer verdammten Elster?«

Dalesh drückte grob ihren Arm. »Das solltest du Mutter besser nicht ins Gesicht sagen«, erklärte sie gelassen. »Diesen Spitznamen mag sie nämlich nicht besonders. Zeige gefälligst etwas mehr Respekt, oder du wirst es bereuen.«

»Obwohl«, setzte der Junge mit einem leisen Lachen hinzu, »du es nicht für sehr lange bereuen wirst.«

Mittlerweile hatten sie den Gipfel des Sturzsteins erreicht. Das Meer erstreckte sich vor ihnen, in der Ferne eine dunkelblaue Fläche, aber unterhalb des Steins ein brodelnder Abgrund aus Weiß und Grün. Die Gestalt trat vor und streckte eine bleiche Hand mit roten Fingernägeln aus, mit der sie das Handgelenk des Mädchens umfasste, aus deren Körper mit einem Mal alle Gegenwehr wich. Sie war machtlos.

»Etwas Besseres habt ihr nicht gefunden? Ein abgerissenes Straßengör? Das ist doch bloß ein kleiner Happen für unseren Herrn.« Die Stimme der Frau war tief und volltönend, wie das Schnurren eines großen, tödlichen Tiers. »Ihm weniger anzubieten, als er erwartet, ist gefährlich. Das müsstet ihr eigentlich wissen.«

Das Mädchen sammelte alle Kraft, um den Kopf zu heben und die Frau anzuschauen, deren Fingernägel sich in ihr Fleisch bohrten. Die Magierin war groß und imposant, mit hohen Wangenknochen und einer Mähne aus kastanienbraunem Haar, das ihr in losen Strähnen und Zöpfen und Flechten über den Rücken fiel. Eine einzelne weiße Strähne zog sich von ihrer Schläfe herab und verlor sich in den restlichen Haaren. Sie trug ein scharlachrotes Gewand, und auf ihrer Stirn saß ein goldenes Band mit einer nadelspitzen rubinroten Kralle in der Mitte. Ihre Augen waren scharf und von einem gelblichen Grün.

»Sie ist die Richtige«, sagte der Junge mit selbstsicherer Stimme. »Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel, Mutter. Sie ist mutig, klug, hat Feuer und lässt sich nichts gefallen. Sie ist eine Kämpferin. Wenn sie hätte am Leben bleiben können, wäre aus ihr bestimmt etwas Besonderes geworden. Und so etwas schätzt unser Herr, nicht wahr? Das ganze Potenzial, das ihm zu Füßen gelegt wird, ist mehr als genug, um diesem Zauber Energie zu verleihen.«

»Das zu beurteilen überlass mir«, fuhr Mutter Maura ihn an und schleppte das Mädchen zum Rand des Sturzsteins. Unter ihnen brodelte das Wasser von Tausenden Seeschlangen, die in einer hungrigen und gierigen Raserei hin und her peitschten. Ihre glänzenden Häute blitzten golden und silbern in der Sonne.

»Siehst du sie, Kind?« Mutter Maura warf einen Blick über die Kante und schürzte die Lippen. »Dreckige Jih-Biester. Ekelhafte Monster. Sie stören schon seit Wochen den Handel der Stadt. Von den Toten ganz zu schweigen. Elf sind es mittlerweile, soweit ich weiß.« Die Frau grinste und entblößte dabei weiße, gerade Zähne. »Elf Leben verloren, nur um den Bauch eines Wurms zu füllen. Was für eine Verschwendung. Aber du, mein liebes Mädchen, du wirst die Stadt retten. Dein Leben wird nicht verschwendet sein. Wenn dich die Schlangen in Stücke reißen, wird mein Herr dein Leben voller Genuss verzehren, und dann wird er mir ein winziges Stück seiner Macht schenken, um das Schlangengezücht zu vertreiben.«

Das Mädchen machte den Mund auf und zwang Worte auf ihre Zunge.

»Lass … mich … los.«

Mutter Maura kicherte. Sie packte das Mädchen an der Vorderseite ihres Hemds und schob sie so nah an die Kante, dass sie die Leere im Rücken spüren konnte. Die Magierin beugte sich vor, streckte den Arm lang aus, und das Mädchen zitterte am ganzen Leib. Jetzt musste die Magierin nur noch loslassen, und ihr Opfer würde von den Wellen verschlungen werden, wie ein Kieselstein, den man aus Zeitvertreib in einen See wirft. Das Mädchen schaute an Mutter Maura vorbei, wo die Jünger standen und die Szene aufmerksam verfolgten. Dalesh wirkte angeekelt, als ob ihr die ganze Sache zuwider war, aber der Junge schaute mit gierigem Blick zu.

»Mein Herr, Blutige Kralle«, sagte Mutter Maura, und ihre Stimme erhob sich über das Brüllen des Meeres und über das Brüllen der Schlangen. »Nimm dieses Leben an, das so viel Potenzial enthält, ergötze dich daran und gewähre mir eine Gunst.«

Rings um die Frau schimmerte die Luft, kräuselte sich, wie an einem heißen Tag über einer Straße. Mauras Augen blitzten katzenhaft auf, und das Mädchen hatte kurz den Eindruck, als ob noch jemand bei ihnen wäre, ein riesiges und mächtiges Wesen, das nach Blut stank.

»Wie lautet dein Name, Mädchen?«

»Elver.« Einen Augenblick lang fragte sie sich, ob sie durch die Nennung ihres Namens dem Tod entgehen würde, ob die Magierin Mitleid mit ihr haben würde, da sie jetzt wusste, wer sie war.

Die Frau lachte.

»Leb wohl, Elver.«

Mutter Maura ließ los, und das Mädchen stürzte ins Meer.

Erst war da ein schreckliches, gähnendes Gefühl der Leere, und dann schlug sie auf der harten Masse aus kalten Leibern auf. Einen Moment lang schien es, als ob das Meer verschwunden wäre, als ob sie auf einen festen Boden gefallen wäre, der aus Schlangenleibern bestand, auf ein Land aus Zischen und Schuppen, die wie gehämmerte Silbermünzen glänzten. Elver sah, wie sich eine Sandale von ihrem Fuß löste, sah Blut im Wasser, und dann wurde sie von einem unvorstellbaren Schmerz um ihre Mitte gepackt. Eine riesige, gelbe Seeschlange hatte ihre Zähne in ihren Leib geschlagen und bohrte sie tiefer und tiefer in ihr Fleisch. Es gab keinen Atem, keinen Raum zum Schreien. Einen Augenblick später wurde sie nach unten gezogen, hinein in das schwarze Wasser und unter die sich windenden Körper. Das gefleckte Licht der Sonne über ihr wurde schwächer, und die Welt der Menschen verschwand.

Ich bin tot, dachte sie. Ich bin tot.

Und dann begann etwas anderes in ihren Adern zu fließen, etwas Kaltes und Dunkles, das ihr rotes Blut verschlang und es durch Gift ersetzte. Die Augenlider des Mädchens flatterten, und ein seltsames, krampfartiges Zittern durchzog ihren Körper, als der letzte Atemzug entwich. Als sie die Augen wieder aufschlug, zeigte sich das Leben unter dem Meer in flimmernden Farben, und der riesige Kopf der gelben Schlange war dicht vor ihr. Als das Wesen sprach, dröhnte seine Stimme in Elvers Kopf wie eine Glocke.

Willkommen daheim, Giftkind.

Kapitel 1

Die Dämmerungsglocken im Goldenen Turm des Ewigen Morgens waren laut genug, dass einem die Ohren klingelten. Laut genug, um die Toten aufzuwecken. Mussten sie auch, denn es war von äußerster Wichtigkeit, dass alle Schlaflosen, die derzeit im Kloster lebten, vollkommen und ganz und gar wach waren.

Mit einem Ruck erwachte Artair.

Er saß wie immer auf einem Stuhl vor dem kleinen, vergitterten Fenster seiner Zelle, ohne sich daran erinnern zu können, dass er sich dorthin gesetzt oder auch nur den Stuhl dorthin geschoben hatte. Das war der Andere gewesen. Der Tonbecher, aus dem Artair immer Wasser und Tee getrunken hatte, lag zersplittert auf dem Boden. Und dem feuchten Fleck an der Wand nach zu urteilen, hatte der Andere den Becher in einem unbeherrschten Wutanfall gegen den Putz geschleudert.

Bei dem vertrauten Schmerz in seinem Rücken verzog er das Gesicht. Er wünschte sich, dass der Andere nur ein einziges Mal die Nacht auf dem schmalen Bett verbringen würde, anstatt im Zimmer hin und her zu laufen oder sich auf den Stuhl zu setzen. Artair stand auf, streckte sich und wusch sich in der Schüssel mit kaltem Wasser das Gesicht. Seit frühester Kindheit wachte er im Morgengrauen auf, und er war an die strengen Regeln des Goldenen Turms gewöhnt. Trotzdem warf er einen sehnsüchtigen Blick auf das Bett mit dem unberührten Bettzeug. Vielleicht könnte er sich nur ein paar Augenblicke hinlegen und ausruhen, bis Bruder Bensin die Morgenkontrolle begann … Aber Hinlegen und Ausruhen waren den Schlaflosen außerhalb der festgelegten Stunden verboten. Denn es bestand immer die Gefahr, dass er sich vergaß und eindöste, und dann würde der Andere herauskommen. Wenn das geschah, konnte niemand vorhersagen, was er tun würde.

Die dunkle Erinnerung lauerte stets in einem Winkel seines Bewusstseins: der erstickende Gestank nach Rauch, der Geruch nach verbranntem Fleisch … Artair spritzte sich noch mehr kaltes Wasser ins Gesicht, um die Gedanken zu vertreiben.

»Das Fundament des Turms ist Wachsamkeit«, murmelte er.

Über dem Waschbecken hing ein winziger Spiegel, uralt und verbogen und in einer Ecke leicht verfärbt. Artair schaute hinein und suchte in seinem Gesicht nach einer Spur des Anderen, wie fast jeden Morgen. Es kam ihm unglaublich vor, dass wenige Minuten zuvor jemand anderer aus seinen braunen Augen geschaut hatte, dass eine andere Intelligenz seinen Mund bewegt und ihn verzogen hatte – zum Lächeln, zum Schmollen, zu einem wütenden Strich. Sein Gesicht war ihm vertraut: die lange, gerade Nase, das kantige Kinn, die dünne Narbe, die sich durch seine rechte Augenbraue zog – nicht das Ergebnis eines gewaltsamen Ausbruchs des Anderen, sondern ein Unfall mit den Holzstöcken, mit denen die Novizen jeden Nachmittag trainierten. Braune Augen sahen ihn an, wie üblich mit einem Blick, in dem eine unbehagliche Mischung aus Neugier und Entschlossenheit lag. Seine dunklen Haare standen wild und zerzaust vom Kopf ab, als ob der Andere die ganze Nacht lang mit den Händen dran gezerrt hätte, aber das ließ sich mit einem Kamm und einer Bürste wieder in Ordnung bringen. Wenigstens hatte der Andere ihm nicht die Haare ausgerissen, wie er es schon früher getan hatte.

»Morgen, Artair!« Bruder Bensins Gesicht tauchte in der kleinen Öffnung in der Tür auf. Er war ein sanfter Mann mit geröteten Wangen und einem grauen Bart, und das weiße Gewand seines Ordens war wie immer mit Grasflecken übersät. Bensin arbeitete im Garten, so oft es sich einrichten ließ. »Bist du bei uns?«

Artair stellte sich vor die Tür und rezitierte die heutige Verszeile. Jeden Tag bekamen sie einen neuen Reim, sodass die Brüder und Schwestern sicher sein konnten, mit wem sie es zu tun hatten.

»Der silberne Fisch schwimmt nach Belieben, der Dachs ist unter dem Hügel geblieben.«

»Ja, ja, sehr schön.« An der Tür klapperte es, als Bensin sich mit dem Schlüsselring, der an seinem Gürtel hing, daran zu schaffen machte. »Ein bisschen einfältig für meinen Geschmack, aber Schwester Rosea hat einen neuen Gedichtband aus einem Buchladen in Port Adder bestellt, und ich fürchte, sie ist ganz fasziniert von den Versen.« Die Tür schwang auf, und Bruder Bensin trat beiseite. »Wappne dich für Reime mit Katze und Matratze oder – die Zwölf mögen uns davor bewahren – mit schlittern und glittern. Du lieber Himmel, wie sehen denn deine Haare aus? Ich vermute, du hattest eine unruhige Nacht, nicht wahr?«

Artair wusste, dass dies keine Frage war. Denn schließlich wusste er nicht, was der Andere so alles angestellt hatte. Trotzdem spürte er, wie er rot wurde.

»Habt ihr Lärm aus meiner Zelle gehört?«

Bruder Bensin zuckte mit den Schultern und tätschelte Artair freundlich den Arm. »Es kommt Lärm aus jeder Zelle, und zwar jede Nacht, mein junger Freund. Mach dir darüber keine Gedanken. Nach deiner morgendlichen Meditation und deinen Übungen könnte ich deine Hilfe draußen im Obstgarten gebrauchen. Einverstanden?«

Als Bensin die Zelle verlassen hatte, um seine Runde bei den anderen im Turm fortzusetzen, versuchte Artair, seine Haare mit einem nassen Kamm zu zähmen. Auf seinem Kinn lag ein Bartschatten, aber es reichte noch nicht aus, um Schwester Rosea um eine Rasur zu bitten – scharfe Klingen waren in den Zellen der Schlaflosen strengstens verboten. Als er alles getan hatte, was ihm möglich war, um anständig auszusehen, hob er die Scherben des zerbrochenen Bechers auf und legte sie auf den kleinen Holztisch in der Ecke. Erst da sah er, dass mit einer der scharfkantigen Tonscherben eine Botschaft in die Tischplatte geritzt worden war. Die Worte waren eckig und unordentlich, als ob der Schreiber nur wenige Minuten Zeit gehabt hätte und nicht die ganze Nacht.

LASS MICH RAUS

»Niemals«, sagte Artair. Er rieb mit den Fingern über die eingeritzten Worte und dachte: Das haben meine Hände getan. »Ich werde dich niemals rauslassen.«

Kapitel 2

Elver zertrat die grüne Eisschicht auf dem Teich mit ihrem nackten Fuß und genoss das knisternde Knacken, als sie bis zu den Knöcheln einsank. In der Nacht hatten Minusgrade geherrscht, und dieser tiefste, dunkelste Teil des Jih-Waldes war regelmäßig gefroren. Sie watete weiter in das eisige, schwarze Wasser, das ihr schon bald bis zur Brust reichte. Seit die Königin der Schlangen ihr Blut gegen Gift ausgetauscht hatte, als sie noch ein Kind gewesen war, machte ihr kaltes Wasser nicht mehr besonders viel aus. Sie war jetzt selbst eine Jih, ein Monster in einem Wald voller Monster, und die natürliche Welt konnte ihr kaum noch etwas anhaben. Mitten in dem Teich, der im Grunde genommen nicht mehr als ein kleiner, versteckter Tümpel im Wald war, befand sich eine zerklüftete Insel aus Schilf und Schlamm und knorrigen Trauerweiden. Sie bewegte sich darauf zu, langsam, um die Bewohner nicht zu erschrecken. Die aber waren mit den Geräuschen des Waldes noch besser vertraut als sie. Gerade hatte sie die halbe Strecke zurückgelegt, als sich ein borstiger Kopf aus einem Schilfgrasbüschel schob. Große Augen blitzten blaugrün auf und erhellten kurz das Inselchen.

»Hey, ich bin’s«, rief Elver leise. »Ich wollte nur mal nachsehen, wie es den Kleinen geht. Ich habe ein paar Leckereien dabei!« Sie hob die Tasche hoch, die sie mitgebracht hatte, woraufhin das Wesen, das ihr entgegenblickte, einen leisen, zufriedenen Pfiff ausstieß.

Wenn man nur ihre Silhouette sah, ähnelten Keltraxia großen Füchsen, wegen ihrer langen Schnauzen und der buschigen Schwänze, aber von Nahem betrachtet erkannte man, dass ihre Körper mit winzigen, blauen Schuppen bedeckt waren, bis auf die Stellen, wo rote und orangene Federn wuchsen, wie zum Beispiel auf ihren Ohren, die aussahen wie kleine Flammen. Daher kam auch der Name, den die Menschen ihnen gegeben hatten: Feuerlauscher. Elver fand den Menschennamen blöd. Die Königin der Schlangen hatte ihr die wahren Namen aller Jih-Geister im Wald genannt.

Im Wasser ringsum spürte Elver die Bewegungen anderer Kreaturen, von Fröschen und Fischen und Wasserschlangen, aber auch von Jih-Kreaturen, von Dingen, mit denen sie verbunden war. Etwas mit silbernen Seidenflossen und acht roten Augen streifte ihr Bein und war im nächsten Moment schon wieder verschwunden. Elver hob die Tasche ein Stück höher und watete weiter.

Die Insel war mit einem Ring aus dickem, schwarzem Schlamm umgeben, den Elver mutig durchschritt, bis sie einigermaßen festen Boden unter den Füßen hatte. Hinter einer Wand aus Schilf, Moos und Heidekraut sah sie ein großes Nest aus Schlamm und Stöcken, und darüber stand eine Keltraxia-Fähe. Die Kreatur öffnete den Mund und witterte mit ihrer Zunge die Luft. Die langen, scharlachroten Federn an ihren Ohren stellten sich auf wie ein Vogel, der sich in die Luft erhebt.

»Du kannst das hier bestimmt von der anderen Seite des Waldes riechen.« Elver stellte die Tasche neben dem Nest auf den Boden und öffnete sie, damit die Fähe die Schnauze hineinstecken konnte. Grüne Damen, eine besondere Schlangenart, fand man nur im äußersten Westen des Waldes, und da sie wusste, wie sehr die Keltraxia sie mochten, sammelte Elver jedes Mal einen ganzen Beutel davon, wenn sie dort war. Während die Fähe genüsslich den Inhalt der Tasche fraß, spähte Elver vorsichtig über den Rand in das Nest. Darin lagen ein Ei und drei gesund wirkende Keltraxia-Welpen. Sie waren erst vor Kurzem geschlüpft und hatten noch mehr Federn als Schuppen, aber ihre Augen waren schon offen. Sie schimmerten in einem sanfteren Licht als die ihrer Mutter. Elver streckte die Hand aus. Eins der Jungtiere schob seine Schnauze in ihre Handfläche und leckte sie mit seiner rauen Zunge.

»Sie sehen gut aus.« Dann schaute sie zu dem Ei und spürte, wie ihre gute Laune verflog. »Sollte das nicht mittlerweile auch geschlüpft sein?«

Die Fähe schaute sie an, und die feuerroten Federn an ihren Ohren senkten sich.

Das da nicht, sagte die Keltraxia mit einer Stimme, die nur Elver hören konnte. Es ist still und kalt und hatte nicht die Kraft, die Schale zu öffnen.

Elver nickte. Sie wusste, dass nicht alles, was im Wald lebte, auch überlebte, aber es kam ihr ungerecht vor. Von den Südhängen des Waldes, wo die Ausläufer des Gebirges lagen, konnte man die Straßen nach Port Adder sehen und auch den stetigen Strom an menschlichem Leben, der sich darauf bewegte: Reisende, Händler, fahrendes Volk. Sie waren mit Karren und Planwagen unterwegs, auf Pferden oder zu Fuß. Das menschliche Leben, das die Welt verpestete, schien kein Ende zu nehmen, aber dieser kleine Keltraxia-Welpe hatte nicht einmal die Chance auf Leben bekommen.

Wir werden es fressen, fuhr die Fähe fort. Wenn die anderen alt genug sind, es zu verdauen.

Elver verzog das Gesicht. Sie fuhr mit den Händen durch ihr Haar, das seit dem Biss der Schlangenkönigin knochenweiß geworden war, und trat vom Nest zurück. Die Fähe näherte sich ihr und legte kurz ihren Kopf auf den von Elver. Eine Begrüßung zwischen Verwandten.

Die Schlangen sind lecker, sagte sie. Danke, Menschenschwester.

»Ich bin kein Mensch mehr«, sagte Elver, »aber es ist gern geschehen, meine Freundin.«

Elvers Zuhause befand sich an einem anderen Gewässer: am Großen Schlangensee, der mitten im Jih-Wald lag. Sie hatte am Rand der Baumlinie eine verlassene Jagdhütte entdeckt und sie über die Jahre so umgestaltet, dass sie dort Schutz finden konnte. Darin gab es ein Bett aus Fell und Federn, die von den Kartesh gespendet worden waren, freundliche und schwerfällige Monster mit den gedrungenen, pelzigen Körpern von Bären und den Gesichtern von Eulen. Es gab einen Spiegel, den ein Roch ihr gebracht hatte, ein riesiger Vogel mit vier feurigen Flügeln. Auf einem einsamen Regalbord stand ihre geliebte Sammlung aus Büchern, die sie Reisenden gestohlen oder die andere Jih-Geister gefunden und ihr gebracht hatten. Die Monster des Waldes wussten, dass ihre Schwester eine Schwäche für die menschliche Angewohnheit des Lesens hatte. Elver fischte im See, wusch sich dort und trank sein Wasser, und hin und wieder fand sie Botschaften von der Königin der Schlangen. Manchmal, aber sehr selten, tauchte die Göttin höchstselbst auf, ein riesiger, goldener Schatten, der durch das grüne Wasser glitt. Elver war keine Magierin – die Schlangenkönigin verfügte über keine magischen Jünger –, weshalb sie die Göttin nicht anrufen oder um eine Gunst bitten könnte. Aber als Jih-Geist gehörte sie zum Gefolge der Königin, was dazu führte, dass die Göttin sie besuchte. Elver hatte das dumpfe Gefühl, dass die Göttin ein besonderes Interesse an ihr hatte, seit sie Elver an jenem Tag der Opferung in Port Adder verwandelt hatte. Die Vorstellung bereitete ihr Unbehagen, als ob alles irgendwie Teil eines riesigen Gemäldes war, von dem sie nur eine winzige Ecke sehen konnte. Aber sie wusste, dass die Königin sie von den Toten zurückgebracht hatte, während die Bevölkerung von Port Adder geradezu begierig darauf gewesen war, ein Kind ins Meer zu werfen, um ihre eigene Haut zu retten. Und diese Gewissheit war Grund genug für Elvers uneingeschränkte Loyalität. Sie dachte oft an die rothaarige Magierin, die sie einem hungrigen Gott zum Fraß vorgeworfen hatte. Menschen waren doppelzüngig, selbstsüchtig und blutrünstig. Die Jih waren jetzt die einzige Gesellschaft, die sie noch brauchte.

Es war ein Fußmarsch von einer Stunde von dem Nest der Keltraxia bis zum Schlangensee. Elver bewegte sich durch den Wald, als ob sie hier geboren worden wäre. Lautlos schlüpfte sie durch das Unterholz und achtete auf jedes Zeichen, jede Markierung, auf die Lieder der Vögel und aller kleinen Tiere. Am Rand eines Bachs blieb sie stehen, als ein Platynus vorbeiging, ein riesiges Wesen, dessen Reptilienkopf bis zu den höchsten Gipfeln der Bäume reichte. Elver konnte nur seine mächtigen Flanken sehen, mit Muskeln so groß wie Baumstämme, die sich unter der ledrigen lila und gelben Haut anspannten und wieder lockerten.

Als sie den See erreichte, zog sie ihre Kleidung aus – die sie gefunden oder selbst gemacht hatte – und wusch sich schnell, wobei sie gründlich den schwarzen Schlamm von ihren Füßen streifte. Nachdem sie sich abgetrocknet und wieder angekleidet hatte, steuerte sie auf ihr wackeliges Zuhause zu, um ihren Speer zu holen und einen Fisch zum Abendessen zu jagen. Wenn sie viele Fische fing, konnte sie einige für den langen Winter beiseitelegen, der bereits seinen kalten Atem auf ihren Nacken hauchte.

Aber gerade, als sie nach dem Speer griff, nahm sie einen sauren und scharfen Geruch auf ihrer Zunge wahr.

Holzfeuer. Ein menschliches Feuer – entzündet mit etwas anderem – vielleicht Öl. Elver drehte sich um und sah auf der gegenüberliegenden Seeseite einen buttrig gelben Lichtpunkt und eine dünne Säule aus schwarzem Rauch, die sich über die Baumwipfel kräuselte. Dort am Lagerfeuer saß eine Gestalt. Sie hatte den Kopf gesenkt, als würde sie etwas auf ihrem Schoß betrachten.

»Eindringling.«

Elver fühlte das Gift in ihren Adern kochen. Ein dreckiger Mensch, hier an diesem Ort, der ihr Zuhause war.

Sie ließ den Speer in der Hütte und steckte stattdessen ihr Messer in den Gürtel. Sie ging nicht am Seeufer entlang, sondern kehrte hinter die Baumlinie zurück und lief einen großen Bogen, bis sie den Menschen vor dem Hintergrund des grünen Sees sitzen sah. Es war eine Frau mittleren Alters, hochgewachsen und mit langen Gliedern. Sie trug einen breitkrempigen Hut und auf dem sandigen Boden neben ihren Füßen lag ein Schwert, das immer noch in seiner Scheide steckte. Die Haare des Störenfrieds waren kurz, und von ihrer erhöhten Position aus konnte Elver die unbedeckte Haut ihres Nackens sehen. Sie musste nur ihre kalte, bleiche Hand auf diese Haut drücken, und die Frau würde bitter bereuen, den Jih-Wald betreten zu haben.

Aber das reichte nicht.

Elver trat absichtlich auf ein paar trockene Blätter. Zufrieden sah sie, wie die Menschenfrau zusammenzuckte und sich mit großen Augen umdrehte. Sie stellte sich vor, was die Frau sah: ein blasses Mädchen von siebzehn Jahren mit schlohweißen Haaren und gelben Augen sowie bläulichen Narben auf Hals, Schultern und Armen – wo die Schlangenkönigin sie gebissen hatte. Ein Monstermädchen, gekleidet in Leder und Knochen und Federn, mit einem Messer in der Hand. Aber natürlich wusste sie nicht, dass das Messer das Letzte war, wovor sie sich fürchten musste.

»Wer bist du?« Merkwürdigerweise griff die Frau nicht nach ihrem Schwert.

»Ich bin die Hüterin dieses Waldes.« Elver ging kühn auf die Frau zu. Einem Menschen derart nahezukommen, ließ das Herz in ihrer Brust donnernd schlagen. »Und du bist nicht willkommen.«

Die Frau stand langsam auf. Auf dem Boden hinter ihr lag zusammengerollt schmuddelig aussehendes Bettzeug. Daneben stand eine verbeulte Blechtasse mit Suppe.

»Von dir habe ich schon gehört«, sagte sie. »Angeblich spukt hier der Geist eines Mädchens herum. Aber du bist kein Geist. Bist du hier ganz allein? Wie kannst du überleben?«

Elver lachte. »Dies ist mein Zuhause. Nichts und niemand wird mir etwas zuleide tun. Aber du? Du hast einen großen Fehler begangen, Menschenfrau.«

»Hör zu.« Die Frau hob langsam die Hände, die Handflächen offen auf Elver gerichtet. »Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bleibe nicht hier, ich will zu einem anderen Ort. Es gibt keinen Grund, dass …«

»Also dachtest du, du könntest einfach so durch den Wald der Jih laufen?« Elver grinste, und zum ersten Mal wirkte die Frau beunruhigt. »Ihr Menschen, ihr glaubt, dass es überall Wege für euch gibt, die ihr betreten könnt. Dass alles sich euren Füßen beugen muss. Ein Mistkäfer hat mehr Verstand als ihr.«

»Jetzt mach mal langsam.« Die Frau runzelte die Stirn. »Ich werde mir so etwas von einem hageren Gör wie dir nicht bieten lassen. Du bist offensichtlich durch die Einsamkeit hier draußen verrückt geworden.« Unglaublich, aber wahr: Sie machte einen Schritt auf Elver zu und streckte den Arm aus, als wollte sie das Mädchen zum Feuer ziehen. »Du brauchst etwas Warmes zu essen, ein schönes heißes Bad, und dann bist du vielleicht in der Lage, Erwachsene mit Respekt zu behandeln.«

»Du bist es, die Respekt haben sollte.« Elver packte die Frau am Arm und drückte ihre flache Hand auf die Haut der anderen. Die Frau zuckte zusammen, als ob sie gebissen worden wäre, und durch die Bewegung fiel ihr der Hut vom Kopf. Sie schrie auf. Elver sah ihren Handabdruck auf dem Arm der Frau, wo die Haut bereits Blasen warf, und dann knickten die Knie der Frau ein. Schlaff fiel sie neben das Lagerfeuer. Ihre Augen waren nach hinten gerollt, sodass nur noch das Weiße zu sehen war.

»Ich hab’s dir doch gesagt. Dummer Mensch. Redest mit mir, als wäre ich ein Kind, das sich verlaufen hat. Der Monsterwald ist mein Zuhause!«

Elver kniete sich hin und tastete nach dem Puls des Eindringlings. Er war noch da, ging schnell und flach. Als sie die Hand wegnahm, prangten auf der Haut der Frau zwei weitere knallrote Male in Form ihrer Fingerspitzen. Schnell wischte sie die Hand am Gesäß ihrer Hose ab. Sie fühlte sich schmutzig, wenn sie Menschen berührt hatte, aber schlimmer noch war die fast schmerzhafte Neugier, die sie dann immer empfand. Wie wäre es, einen Menschen gefahrlos zu berühren? Wie fühlte sich Haut an, wenn die Person, die sie berührte, nicht vor Angst und Schmerz zurückwich? An dieses Gefühl konnte sie sich nicht mehr erinnern. Du bist kein Mensch mehr, ermahnte sie sich streng, und du wirst es nie wieder sein.

»Du bist nicht tot«, sagte sie zu der bewusstlosen Frau. »Und das ist mehr, als du verdienst.«

Es wäre ganz leicht, die Sache zu beenden. Eine längere Berührung ihrer giftigen Haut würde die Frau töten, genauso wie ein Messer, wenn sie nicht vor der Schweinerei zurückschrecken würde. Elver blickte auf und sah einen weiteren Monsterbewohner des Waldes, der sie von der Baumlinie aus beobachtete. Slowjorns gehörten zu den redseligen Jih-Geistern, und diesen hier kannte sie gut.

Sei gegrüßt, Hüterin des Waldes. Einer von deiner Art?

Elver fühlte Hitze in ihrem Nacken aufsteigen, aber sie schluckte den Ärger, den sie empfand, wie einen spitzen Stein hinunter.

»Nein, überhaupt nicht von meiner Art. Aber wenn du schon mal da bist, würdest du mir einen Gefallen tun?«

Der Slowjorn kroch näher. Von Nahem betrachtet, sah er aus wie eine mannsgroße zweifüßige Schnecke, die sich behutsam über den Boden vorwärtsbewegte. Er trug sogar eine Art Schneckenhaus auf dem Rücken, geformt wie eine Spirale.

Vielleicht. Die Fühler auf seinem Kopf fuhren neugierig aus und richteten sich fragend auf den reglosen Körper auf dem Boden.

»Schlepp diese dumme Kuh zurück zur Straße. Du musst nicht bis ganz dorthin gehen, nur so nah, dass sie sieht, wohin sie sich wenden muss, wenn sie aufwacht.« Elver lächelte und stellte sich das Gesicht der Frau vor, wenn sie unterwegs aufwachte und sah, dass ein klebriger Greifarm sie am Knöchel gepackt hatte. Aber natürlich gab es viele Gefahren im Jih-Wald. Vielleicht erreichte sie die Straße gar nicht. »Mach dir keine Sorgen, wenn du sie über Dornenranken oder durch Pfützen ziehen musst. Sie muss lernen, dass sie niemals wiederkommen darf.«

Als der Slowjorn mit der Menschenfrau wie ein Sack Knochen im Schlepptau verschwunden war, nahm sich Elver die Besitztümer der Reisenden vor. Sie trank die kalte Suppe, labte sich an dem Geschmack der Kräuter und Gewürze, die nicht aus diesem Wald stammten, und nahm ein Notizbuch mit ein paar leeren Seiten aus dem Gepäck. Im Waisenhaus hatte es Bücher gegeben, und Bücher gehörten zu den wenigen Dingen, die sie vermisste. Dieses Notizbuch sah aus, als ob die Frau darin während ihrer Reisen Aufzeichnungen gemacht hätte. Es gab Notizen über Port Adder, über eine Stadt namens Tarflin, von der sie noch nie gehört hatte, und einen ausführlichen Bericht über einen Magier, der dem Gott Tisk geweiht war. Das war aber auch schon alles. Allerdings war das Schwert ganz brauchbar und hatte eine scharfe Klinge. Elver nahm es mit auf die andere Seite des Sees.

Kapitel 3

Das Kloster klebte am Berghang wie eine Ansammlung von Austernpilzen an einem Baum. Von seinen Zinnen aus konnte man den Jih-Wald sehen, der sich unten über die Ausläufer der Berge erstreckte, ein dichter Teppich aus Bäumen, die um diese Jahreszeit gelb, orange und rot brannten. Jenseits davon glitzerte das ewig wogende Meer. Dazwischen lag Port Adder, verborgen hinter dem hügeligen Land. Die einzigen Hinweise auf seine Existenz waren die Rauchsäulen, die aus den Industriegebäuden aufstiegen, und das ständige Ein- und Auslaufen von Schiffen aller Art. Die Klostergebäude mit den grünen und blauen Dächern versammelten sich um den Turm in der Mitte, wo nachts die Schlaflosen untergebracht waren, wie Kinder um eine Gouvernante. Hinter den dem Meer zugewandten Mauern lag ein Garten, der von dem rauen Wetter der Berge so umsichtig abgeschirmt war, dass die Mönche und ihre Schützlinge die meisten Dinge, die sie brauchten, selbst anbauten, von Äpfeln über Kohl bis zu Kräutern und Medizinpflanzen.

Artair genoss die Aussicht, als er von dem Meditationssaal aus in Richtung Garten ging. Immer wieder spähte er aus den vielen winzigen Fenstern, die in den Gang eingelassen waren. Wenn er die Geschäftigkeit ausblendete, die den Standort von Port Adder bezeichnete, konnte er sich vorstellen, dass der Goldene Turm das einzige Gebäude auf der ganzen Welt war. Dass es nur die Berge gab, den Wald und das Meer, ohne die Menschen, die alles kompliziert machten. Wenn die Welt außerhalb der Mauern des Klosters leer wäre, wären er und alle Schlaflosen in Sicherheit. Dann könnten sie den Turm verlassen.

Aber es würde niemals sicher sein. Solange der Andere in ihm lauerte, war er eine Bedrohung. Und auch der Gedanke an die Welt jenseits der Mauern war gefährlich. Bruder Elthem glaubte, dass solche Gedanken an die Freiheit ihren Ursprung in dem dunklen Geist hatten, denn dieser dunkle Geist begehrte – mehr als alles andere –, in die weite Welt hinausgelassen zu werden, um dort Chaos zu stiften. Die Mönche brachten ihren Schützlingen bei, Geist und Körper mit Meditation, Leibesübungen und einfachen Aufgaben zu beschäftigen.

Wachsamkeit, dachte Artair.

Im Obstgarten waren die Äpfel reif und würden bald von den Bäumen fallen. Artair verbrachte einen Großteil des Tages damit, zusammen mit einigen der jüngeren Novizen die Früchte zu pflücken und sie in Kisten in die Klosterküche oder in die alten Keller zu bringen, die in den Fels des Berges gehauen waren. Am Nachmittag gestatteten die Mönche ihnen ein paar Stunden Freizeit, und sie gingen zu der Quelle am Rand des Gartens. Über Jahrtausende hinweg hatte das Wasser einen kleinen Teich in den Stein gegraben, der von einem glucksenden Wasserfall gespeist wurde. Es war ein schöner Ort, an dem man sitzen und sich unterhalten konnte, während man die nackten Füße in das prickelnd kalte Wasser baumeln ließ. Schlaflos zu sein, war der ständige Versuch, Mittel und Wege zu finden, um wach zu bleiben.

»Meine Eltern sagen, dass sie mich nach der nächsten Ernte besuchen werden«, sagte Reah. Sie war erst seit sechs Monaten im Kloster. Sie hielt den Blick gesenkt, als ob sie die Sommersprossen auf ihren Handrücken studieren würde. »Was ja nicht mehr so lange dauert. Aber …« Reah bewegte sich leicht. Ihre Haltung auf dem Gras war unbehaglich und steif. »Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich nicht bei ihnen sein werde, um ihnen zu helfen. Dass ich hier an diesem Ort festsitze, und zwar …«

Sie sprach es nicht aus, aber Artair konnte trotzdem das Ende des Satzes in ihrem Schweigen hören. Für immer. Für immer an diesem Ort.

»Für dich ist es schwieriger«, sagte Chessun mit sachlichem Ton. Er war einer der älteren Novizen, ein breitschultriger Bursche mit sonnenblonden Locken. »Die meisten von uns haben schon als Kinder herausgefunden, dass wir Schlaflose sind. Wie alt bist du? Vierzehn? Fünfzehn?«

Reah blickte ihn stirnrunzelnd an. »Vierzehn.«

Chessun zuckte mit den Schultern. »Na bitte. Du bist es gewohnt, ein ganz normales Leben zu leben. Du wusstest nicht, dass ein Monster in dir steckt. Jetzt fragst du dich, warum du nicht einfach ins Dorf gehen und einen Laib Brot kaufen kannst. Oder in einem Zimmer schlafen, das nicht von außen abgeschlossen ist. Es ist ein böses … – wie sagt man doch gleich? Ein böses Erwachen.«

»Es wird leichter werden«, setzte Artair hinzu. Er dachte daran, wie er selbst vor fünf Jahren ins Kloster gebracht worden war, wie durcheinander und entwurzelt er sich gefühlt hatte. »Du wirst dich an dein Leben im Kloster gewöhnen. Die Mönche sorgen dafür, dass uns nicht langweilig wird. Und wir können uns überall im Garten aufhalten.«

»Unsere Farm zu Hause hat zwanzig Hektar«, sagte Reah missmutig. »Ich konnte mit einem Wagen nach Port Adder fahren, wenn ich Lust hatte. Ich war oft dort und bin auf den Markt gegangen. Ich habe immer Geld dafür gespart.«

»Wenigstens brauchst du hier kein Geld«, sagte Artair.

»Dabei habe ich gar nichts Schlimmes gemacht«, fuhr Reah fort, als hätte sie ihn gar nicht gehört. »Jedenfalls nicht ständig. Ich kann es nicht fassen, dass meine Eltern mir das antun.« Ihre Stimme bebte, und sie wandte sich von den anderen ab, um ihr Gesicht zu verbergen. »Dass sie mich einfach hier abladen. In einem Gefängnis.«

»Du hast gar nichts getan«, sagte Artair.

»Was?« Reahs Kopf ruckte zu ihm herum. Ihre Augen glänzten hell und standen voller Tränen.

»Was immer passiert ist, das warst nicht du.« Artair lächelte sie an. Reah war nur drei Jahre jünger als er, aber in diesem Moment wirkte sie wie ein kleines Kind. »Der böse Geist in dir, dieses Ding, das herauskommt, wenn du schläfst, das hat diese Dinge getan, nicht du. Wir können den Geist, der in uns wohnt, nicht kontrollieren, aber wir können den Schaden begrenzen, den er anrichtet. Indem wir hier leben, im Goldenen Turm, abseits der Welt.« Er dachte an den Ausblick von den Fenstern des Klosters, an das weite Meer, auf dem man überallhin reisen konnte, und er fühlte einen dumpfen Schmerz in seiner Brust. Aber diesem Gedanken folgte auf dem Fuße ein zweiter: Die Erinnerung daran, was geschehen war, als sich der Andere zum ersten Mal gezeigt hatte. Rauch und Blut und Zerstörung. »So ist es sicherer für alle.«

»Ich weiß, dass ich es nicht war«, sagte Reah, aber sie klang nicht überzeugt. Artair wusste, dass dies eine der schwierigsten Lektionen im Goldenen Turm war: dass der Andere getrennt vom Selbst existierte, eine boshafte Präsenz, obwohl sie in der eigenen Haut steckte. Selbst jetzt noch, nach fünf Jahren im Kloster, empfand Artair jedes Mal ein mulmiges Schuldgefühl wegen dem, was der Andere getan hatte.

Chessun kicherte. »Du hörst dich an wie Bruder Bensin. Na kommt, die Sonne ist noch nicht untergegangen, und ich bin ganz klebrig vom Apfelsaft.« Er stand auf und watete tiefer in das eiskalte Wasser, wodurch seine hochgerollten Hosenbeine nass wurden. Alle Novizen trugen weiche, weiße Hosen und gelbe Hemden, darüber eine senffarbene, lange Tunika. Die Tunika hatte sich Chessun wie eine Kapuze über den Kopf gezogen. Artair lachte.

»Danke«, sagte Reah leise. »Dieser Ort hier ist einfach nur … so weit weg von allem.«

»Du wirst dich hier irgendwann zu Hause fühlen«, sagte Artair, wobei er sich fragte, ob er denn selbst noch wusste, was »zu Hause« bedeutete. »Na komm, bevor wir noch mehr Arbeit aufgeladen bekommen.«

Der Nachmittag verlief in angenehmer Stimmung, bis Chessun auf die Idee kam, bis zum Anfang des Wasserfalls hinaufzuklettern, ein steiler Weg über glitschige, mit Moos bedeckte Felsen. Artair war gerade dabei, durch das Wasser zu ihm zu waten und ihm die Sache auszureden, als der groß gewachsene Novize ausrutschte und mit einem mächtigen Platschen wieder in das Becken fiel. Einige der anderen Novizen stießen erschrockene Schreie aus, und ein paar besonders ängstliche rannten durch den Garten, um die Mönche zu holen. Artair, den das jahrelange Kampftraining und die Übungen stark und wendig gemacht hatten, zog seinen Freund aus dem Wasser und legte ihn auf die grasbewachsene Böschung. Chessun hatte sich die Schläfe auf einem Stein angeschlagen. Blut lief aus der Wunde und färbte die Schulter seiner gelben Tunika rot.

»Die Zwölf mögen uns bewahren, Chessun, du Idiot.« Artair schüttelte seinen Freund leicht, doch die Augen des Jungen rollten nach hinten. Furcht ergriff Artair. »Nein, nicht … tu das nicht …«

Reah tauchte neben ihm auf. Ihr Gesicht war so blass, dass ihre Sommersprossen aussahen wie rote Tintenflecken.

»Geht es ihm gut?«

»Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist bewusstlos, und wenn das der Fall ist … Reah, geh zurück ins Kloster, ich weiß nicht genau, ob …«

Chessuns Augen wurden wieder sichtbar. Für den Bruchteil einer Sekunde wirkten sie heller als normal, und das breite, freundliche Gesicht verzog sich vor Zorn. In diesem Moment war der Chessun, den Artair seit Jahren kannte, verschwunden. Er beugte sich über einen Fremden.

»Chessun, warte …«

Artair wich hastig zurück, wobei seine nackten Füße auf dem feuchten Gras nach Halt suchten, aber Chessun war schneller. Er streckte seine mächtige, sonnengebräunte Hand aus und packte Artair an der Kehle.

»Das ist nicht mein Name.«

Artair schnappte nach Luft. Er war ein Stück größer, und trotz Chessuns Muskelmasse hätte er normalerweise keine Mühe gehabt, seinen Freund abzuwehren. Aber Chessuns Kraft entsprang einem anderen, einem dunkleren Ort. In dem Moment, in dem der Novize das Bewusstsein verloren hatte, hatte der Andere die Kontrolle übernommen.

»Ich bin draußen!« Das Wesen in Chessun schaute sich um, betrachtete die Quelle und den Garten mit offenkundigem Staunen. »Endlich. Endlich komme ich aus diesem stinkenden Pissloch raus.«

Grunzend stand er auf und schleuderte Artair zurück in das eisige Wasser. Als sich Artair, jetzt klatschnass, wieder aufgerappelt hatte, sah er, dass Chessun auf das Rote Tor zusteuerte. Die anderen Novizen hatten das Weite gesucht, und eine Gruppe von Brüdern und Schwestern war aus den Gebäuden geeilt und näherte sich dem außer Kontrolle geratenen Schlaflosen. Artair hörte, wie sie seinen Freund anriefen, ihn baten, wach zu werden, zu ihnen zurückzukehren, aber er wusste, das würde nicht funktionieren. Die Geister waren in der ersten Zeit, wenn sie gerade die Oberhand gewonnen hatten, am stärksten. Es dauerte normalerweise mindestens eine ganze Nacht mit erholsamem Schlaf, bis der Novize wieder stark genug war, um an die Oberfläche zurückzukehren.

Trotzdem rief auch er den Namen seines Freundes, während Panik in seiner Brust aufstieg.

»Chessun! Kehr um!«

Das Rote Tor war eins der ältesten Bauwerke des Klosters. Es stammte noch aus einer Zeit, bevor der Orden des Ewigen Morgens sich hier niedergelassen hatte. Aus Eisen geschmiedet, hatte der scharlachrote Anstrich, der mittlerweile fast völlig abgeblättert war, ihm seinen Namen gegeben. Die Oberkante war mit gefährlichen, spitzen Stäben besetzt. Es war verschlossen, wie meistens alle Tore des Goldenen Turms, und gut und gern drei Meter hoch. Aber das würde einen bösen Geist, der ausbrechen wollte, nicht aufhalten.

Artair fing an zu rennen.

»Chessun!«

Rechts und links des Roten Tors standen zwei kleine Türme. Artair musterte sie im Rennen, und was er sah, drehte ihm den Magen um: Auf den Zinnen standen Mönche und legten bereits Pfeile an ihre Bögen.

»Chessun, bleib stehen!«

Der Novize hatte den Fuß des Roten Tors erreicht und fuhr mit den Händen auf der Suche nach Halt über die genarbten Eisenstäbe. Einer der Mönche, Bruder Elthem, war bei Chessun angekommen und versuchte, ihn von dem Tor wegzuziehen, aber Artair sah, wie sein Freund dem Mönch mit der Faust ins Gesicht schlug und ihm die Nase brach. Bruder Elthem sank auf die Knie, während Chessun sich wieder dem Tor zuwandte. Die anderen Mönche wechselten einen grimmigen Blick.

»Sie werden dich erschießen, Chessun!«

Der wild gewordene Novize schaute über die Schulter zu ihm hin.

»Geh wieder in deine Zelle, du kleiner Narr, sonst breche ich dir auch die Nase.«

Artair hatte keinen Plan, nur die vage Vorstellung, dass er vielleicht den Bogenschützen die Sicht nahm, wenn er sich neben Chessun stellte, und sie dann nicht auf sie beide schießen würden. Er rannte mit voller Wucht gegen seinen Freund und schleuderte sie beide gegen das Rote Tor, das den Aufprall mit einem tiefen, misstönenden Scheppern quittierte und Farb- und Rostflocken von sich warf.

»Geh da weg!« Artair erkannte Schwester Roseas harte Stimme. »Artair, geh sofort da weg, es gibt nichts, was du tun kannst.«

Auge in Auge mit seinem Freund, packte Artair Chessun an den Schultern.

»Chessun, wach auf! Komm zurück!«

Das Ding, das Chessun übernommen hatte, grinste langsam. Blut aus dem Schnitt an seiner Schläfe hatte sich über das Gesicht verteilt, sodass er aussah, als käme er geradewegs von einem Schlachtfeld.

»Es gibt hier keinen Chessun«, sagte er. »Ich habe ihn aufgezehrt. Und jetzt gehe ich da raus, und den Ersten, dem ich begegne, reiße ich in Stücke.« Er hob die Stimme und schrie rau: »Hört ihr mich, ihr verfluchten Mönche? Und dieses Blut wird an euren Händen kleben …«

Artair schüttelte ihn, bis ihm die Arme wehtaten. »Sie werden dich töten, du Idiot!«

Das Wesen in Chessun blickte ihn an, und in seinen Augen stand etwas, das Artairs Atem stocken ließ. War es Traurigkeit? Resignation?

»Besser als ein endloses Sterben und der immerwährende Anblick derselben vier Wände für den Rest dieses sinnlosen Lebens.« Artair dachte daran, wie er an diesem Morgen aufgewacht war und sofort zu dem winzigen Fenster seiner Zelle geblickt hatte. »Der Andere in dir weiß Bescheid.«

Artair setzte zu einer Antwort an, ohne zu wissen, was er sagen sollte, doch da zuckte Chessun in seinen Armen heftig zusammen. Aus dem Hals des jungen Mannes ragte ein langer, hölzerner Schaft, dessen gefiedertes Ende gen Himmel zeigte.

»Nein …«

Der kräftige Novize sank zu Boden. Von allen Seiten traten die Mönche näher und redeten leise miteinander, aber Artair konnte nicht hören, was sie sagten. Sein Blick war mit Chessuns verschränkt, der aussah, als wollte er sprechen.

»Was?«, fragte Artair. Er glaubte zu erkennen, dass sich die Augen des Jungen wieder verändert hatten, dass sie ihm vertraut waren. »Bist du das, Chessun?«

Sein Freund öffnete den Mund und sagte nichts. Das Blut, das aus seinem Hals pulsiert war, wurde zu einem Rinnsal, als sein Herz aufhörte zu schlagen.

Als Bruder Bensin ihn an diesem Abend in seine Zelle brachte, blieb Artair im Türrahmen stehen. In den letzten Stunden hatte eine düstere Stimmung geherrscht. Bevor die Schlaflosen zusammen das Abendessen eingenommen hatten, war Chessuns Leichnam von den Mönchen im nördlichsten Winkel des Gartens bestattet worden, wo die Schützlinge des Klosters ihre letzte Ruhe fanden.

»Er hätte mich treffen können.«

Bensin fummelte auf der Suche nach dem richtigen Schlüssel an seinem Gürtel herum.

»Was hast du gesagt, mein lieber Junge?«

»Der Pfeil.« Artair wartete, bis der Mönch zu ihm hinblickte. »Es war knapp. Der Pfeil hätte uns beide töten können.«

»Unsinn.« Bruder Bensin schüttelte den Kopf. »Sie verbringen Stunden mit dem Schießtraining. Monate. Du warst nie in Gefahr, Artair.«

Als später in der Nacht der Mond hoch über dem Meer hing und Artair die wache Welt verlassen hatte, machte sich eine andere Präsenz in seinem Körper breit und öffnete seine Augen. Das Wesen, das nicht Artair war, erhob sich von dem Bett, nahm den Stuhl, der vor dem Tisch stand, und setzte sich vor das Fenster, den Blick fest auf das winzige Quadrat des Sternenhimmels gerichtet. Er schaute für gewöhnlich nachts in den Himmel und stellte sich vor, auf welche fernen Länder das Licht der Sterne fiel. Bei den Zwölf, es gab ja sonst nichts in dieser gottverdammten Zelle zu tun.

Die Wut fing so an wie immer, als harter Knoten in seiner Brust, ein Gefühl der Enge, das pulsierte und sich ausbreitete, angefacht von der Panik des Eingesperrtseins. Diese vier Wände, dieses Gefängnis – das alles war falsch.

Seine Hände, die in seinem Schoß lagen, ballten sich zu Fäusten.

Drei Dinge wusste er mit Sicherheit. Dass sein Name Lucian war. Dass das Gesicht, das er in dem winzigen, zerkratzten Spiegel sah, nicht sein eigenes war. Und dass ihm etwas Übles angetan worden war, eine monströse Ungerechtigkeit, und wenn er es irgendwann schaffte, hier herauszukommen, würde er seine Kerkermeister in Stücke reißen, er würde die Welt niederbrennen, er würde die Götter zwingen, ihm zu Willen zu sein, er würde …

Lucian merkte, dass er aufgestanden war. Der Zorn sickerte durch seinen Körper wie saurer Wein. Er hatte in dieser engen Zelle nur wenige Möglichkeiten, seine Wut auszudrücken – Becher zu zerschlagen oder das Bettzeug zu zerreißen wurde nach einer Weile langweilig –, und wenn er diesen Körper verletzte, würde er nur selbst die Schmerzen fühlen. Aber vielleicht heute Nacht … der Spiegel … Er würde sich nicht so leicht nur mit den Händen zerbrechen lassen, aber vielleicht war es die Mühe wert. Wenigstens für eine Nacht würde er nicht in das Gesicht eines Fremden blicken müssen. Mit wenigen Schritten durchquerte er den Raum, entschlossen, diesen kostbaren Gegenstand zu zerstören, irgendetwas zu tun, um seinen Zorn zu kanalisieren, als er plötzlich etwas Neues spürte. Eine warme Welle, als ob er auf eine sonnige Lichtung getreten wäre, ein scharfer, vertrauter Geruch, der sein Herz schneller schlagen ließ. Die leere Landschaft seiner Erinnerung begann zu zittern und sich zu kräuseln. Er kannte dieses Gefühl. Er hatte es schon einmal gehabt, vor einem ganzen Leben.

Und es war gefährlich.