4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

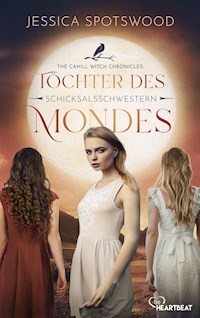

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Cahill Witch Chronicles

- Sprache: Deutsch

Als eine der letzten Hexen schwebt Cate in großer Gefahr: Ihresgleichen wird von der Gesellschaft gefürchtet und gejagt. Um ihre Schwestern Maura und Tess und ihren Verlobten Finn zu schützen, tritt Cate der Schwesternschaft bei - einem geheimen Bund von Hexen, der einen Aufstand plant. Und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Als die Schwesternschaft Maura und Tess ebenfalls in ihre Obhut nimmt, spitzt sich die Lage zu: Denn Maura würde alles dafür tun, die Hexen an die Macht zu bringen. Selbst wenn das bedeutet, ihre Schwestern zu verraten ...

"Eine Geschichte, so fesselnd und bezaubernd, dass man hofft, sie möge niemals enden." Andrea Cremer, New-York-Times-Bestseller-Autorin der Serie NIGHTSHADE

The Cahill Witch Chronicles - mystische Spannung und eine fesselnde Liebesgeschichte. Lass dich verzaubern!

Töchter des Mondes - Cate

Töchter des Mondes - Sternenfluch

Töchter des Mondes - Schicksalsschwestern

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 516

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Widmung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Danksagung

Impressum

Weitere Titel der Autorin

The Cahill Witch Chronicles

Töchter des Mondes – Cate

Töchter des Mondes – Sternenfluch

Töchter des Mondes – Schicksalsschwestern

Über dieses Buch

Als eine der letzten Hexen schwebt Cate in großer Gefahr: Ihresgleichen wird von der Gesellschaft gefürchtet und gejagt. Um ihre Schwestern Maura und Tess und ihren Verlobten Finn zu schützen, tritt Cate der Schwesternschaft bei – einem geheimen Bund von Hexen, der einen Aufstand plant. Und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Als die Schwesternschaft Maura und Tess ebenfalls in ihre Obhut nimmt, spitzt sich die Lage zu: Denn Maura würde alles dafür tun, die Hexen an die Macht zu bringen. Selbst wenn das bedeutet, ihre Schwestern zu verraten …

The Cahill Witch Chronicles – lass dich verzaubern!

Töchter des Mondes – Cate

Töchter des Mondes – Sternenfluch

Töchter des Mondes – Schicksalsschwestern

eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.

Über die Autorin

Jessica Spotswoods Leidenschaft fürs Schreiben und für Bücher begann schon in frühester Kindheit. Bis heute liebt sie romantische Geschichten und lässt sich von ihnen und ihren Figuren verzaubern. Nach ihrem Studium versuchte sie sich zuerst am Theater, merkte aber schnell, dass ihre wahre Berufung das Schreiben ist. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Katze Monkey lebt die Autorin in Washington D. C.

Sternenfluch

Aus dem Englischen von Stefanie Lemke

Meinem genialen Mann Steve,

der nicht weniger als mein Bestes von mir fordert,

und mich trotzdem so liebt, wie ich bin.

Kapitel 1

Ich komme mir vor wie die letzte Schwindlerin.

Alice Auclair, Mei Zhang und ich stehen auf dem düsteren, engen Flur eines Mietshauses, in dem es nach gekochtem Rindfleisch und Kohl stinkt. Wir tragen schwarze Wollumhänge über steifen schwarzen Kleidern aus Bombasin, dazu schwarze Absatzstiefel, die unter den bodenlangen Röcken hervorschauen. Unsere Haare sind, unter den Kapuzen verborgen, schlicht und ordentlich zurückgesteckt. Es ist die Tracht der Schwesternschaft. Auch wenn bis jetzt keine von uns ein vollwertiges Mitglied des Ordens ist, sind wir hier, um die Wohltätigkeitsarbeit der Schwestern zu verrichten. Wir haben Körbe voller Brot dabei, gebacken in der Klosterküche, und Gemüse aus dem Keller des Klosters. Unser Blick ist stets gesenkt, die Stimme gedämpft.

Niemals darf auch nur der leiseste Verdacht aufkommen, was wir wirklich sind.

Alice klopft an die Tür. Von ihren kleinen, muschelförmigen Ohren schwingen feine Ohrringe aus Onyx. Sogar auf einer Mission wie der Armenspeisung schafft sie es, den gesellschaftlichen Status ihrer Familie zur Schau zu stellen. Ihr Stolz wird ihr eines Tage noch zum Verhängnis werden.

Der Gedanke gefällt mir beinah.

Die Tür geht auf, und vor uns steht Mrs Anderson, eine fünfundzwanzigjährige Witwe mit blondem Haar, eine Nuance heller als meines. Als sie uns hereinwinkt, ist ihr Gesichtsausdruck gehetzt wie immer. Im düsteren Novemberlicht flattern ihre Hände wie blasse Motten. »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Schwestern.«

»Sie brauchen uns nicht zu danken. Es ist Teil unserer Mission, denen, die weniger vom Glück gesegnet sind, zu helfen«, sagt Alice, doch als sie die vollgestopfte Zweizimmerwohnung sieht, verzieht sie das Gesicht.

»Ich bin Ihnen trotzdem sehr dankbar.« Mrs Anderson nimmt meine Hand. Ihre Hände sind eisig. Obwohl ihr Mann bereits drei Monate tot ist, trägt sie nach wie vor den goldenen Ehering. »Mein Frank hat uns immer gut versorgt. Nie hat es uns an etwas gefehlt. Ich lebe nicht gerne von Almosen.«

»Natürlich nicht.« Unsicher lächle ich sie an. Angesichts ihrer Dankbarkeit habe ich ein noch schlechteres Gewissen wegen unserer Unaufrichtigkeit.

»Sie hatten eben großes Pech. Aber es werden auch für Sie bald wieder bessere Tage kommen«, versichert ihr Mei. Mrs Andersons Mann und ihr ältester Sohn sind dem Fieber erlegen, das die Stadt im August fest im Griff hatte, und nun muss Mrs Anderson selbst für ihre zwei verbleibenden Kinder aufkommen.

»Es ist nicht leicht, als Frau auf sich allein gestellt zu sein. Ich würde ja mehr im Laden arbeiten, wenn ich könnte.« Mrs Anderson stellt den Krug Milch in den Eisschrank. »Aber es wird jetzt immer schon so früh dunkel, und ich gehe im Dunkeln nicht gern allein nach Hause.«

»Es ist auch viel zu gefährlich, als Frau abends unterwegs zu sein.« Mei ist klein und stämmig; sie muss sich auf Zehenspitzen recken, als sie ein Glas Apfelkraut auf das Regalbrett mit dem eingemachten Gemüse stellt.

»Es gibt so viele Ausländer in diesem Stadtteil. Die meisten können noch nicht einmal richtig Englisch.« Alice’ Kapuze rutscht ihr vom Kopf, und das goldene, aus der blassen Stirn gekämmte Haar, das sich in hübschen Wellen eng an ihren Kopf schmiegt, kommt zum Vorschein. Sie sieht aus wie ein Engel, und doch ist sie eine richtige Ziege. »Wer weiß, was das für Leute sind!«

Mei wird rot. Ihre Eltern sind schon vor Meis Geburt aus Indochina hierhergekommen, aber sie sprechen zu Hause immer noch Chinesisch. Mei ist die einzige Chinesin im Kloster, was ihr ein bisschen unangenehm ist. Ich schätze, Alice weiß das; sie hat ein Talent dafür, in anderer Leute Wunden herumzustochern.

Die alte Cate Cahill hätte Alice zur Rede gestellt, aber Schwester Catherine hilft Mei bloß, Süßkartoffeln und Birnenkürbisse auszupacken und auf den abgenutzten Küchentisch zu legen. Als Angehörige der Schwesternschaft dürfen wir es uns nicht erlauben, wütend zu werden – jedenfalls nicht außerhalb der Klostermauern. In der Öffentlichkeit müssen wir ein Beispiel für tadelloses, damenhaftes Benehmen sein.

Diese Besuche sind mir zuwider.

Nicht, weil ich kein Mitgefühl mit den Armen hätte. Ich habe jede Menge Mitgefühl. Ich frage mich nur immer, was die Leute wohl von uns denken würden, wenn sie über uns Bescheid wüssten.

Die Schwesternschaft gibt vor, ein Orden zu sein, in dem Frauen ihr Leben der Wohltätigkeitsarbeit im Dienste des Herrn opfern. Wir bringen den Armen Essen und kümmern uns um die Kranken. Das ist sogar wahr – aber es ist ebenso wahr, dass wir Hexen sind, die sich vor aller Augen unter der Schwesterntracht verstecken. Und zwar jede Einzelne von uns. Wenn die Leute erführen, was wir wirklich sind, würde sich ihre Dankbarkeit mit Sicherheit in Angst verwandeln. Sie würden uns für sündhaft, rücksichtslos und gefährlich halten und wollen, dass man uns ins Irrenhaus sperrt – oder Schlimmeres.

Doch dafür können sie nichts. Es ist das, was die Bruderschaft jeden Sonntag in der Kirche predigt. Niemand würde es riskieren, sich gegen die Bruderschaft aufzulehnen, und die Armen haben es ohnehin schon schwer genug.

Wie freundlich Mrs Anderson auch sein mag, sie würde sich von uns abwenden. Das müsste sie, allein schon um ihrer Kinder willen. Alle würden sich von uns abwenden.

»Schwester Cathrine!« Ein kleiner Junge kommt aus dem Schlafzimmer gerannt, in den Händen hält er Jacks. Wie jedes Kind ist er vollkommen fasziniert von diesem Geschicklichkeitsspiel, und sein Mund ist mit Johannisbeermarmelade beschmiert, die wir letzte Woche aus Schwester Sophias Keller mitgebracht haben. Alice schreckt vor seinen klebrigen Fingern zurück.

»Guten Tag, Henry.« Dies ist erst mein dritter Besuch bei den Andersons, und doch sind Henry und ich schon fast richtig befreundet. Ich glaube, er ist ziemlich einsam. Jetzt, da seine Mutter Lavinia jeden Tag arbeiten geht, verbringen Henry und seine kleine Schwester, die noch ein Säugling ist, den ganzen Tag bei einer älteren Nachbarin. Es muss unglaublich langweilig für ihn sein.

»Henry, lass Schwester Catherine in Ruhe«, schimpft seine Mutter.

»Schon in Ordnung. Er stört mich nicht.« Ich beuge mich zum Korb hinunter, um die letzte Sache herauszunehmen – ein Glas mit eingemachten Tomaten, deren Kerne im roten Saft schwimmen –, und als ich an Henry vorbei ins Schlafzimmer blicke, sehe ich die mit Stroh gepolsterten Pritschen. Bei meinem ersten Besuch standen dort noch ein schönes Schlittenbett aus Mahagoni, ein dazu passendes Kinderbett auf Rollen und ein Kleiderschrank, doch Lavinia musste die Möbel verkaufen. Jetzt ist ihr hübscher blauer Hochzeitsquilt ordentlich über der Bettdecke festgesteckt, und die Kleider sind in Pappkartons verstaut.

Henry setzt sich auf den Boden, wirft die Jacks und grinst mich mit einem Mund voller Zahnlücken an. Ich bin etwas aus der Übung, aber früher habe ich bei diesem Spiel immer gewonnen. Da blitzt eine Erinnerung auf: Paul McLeod, der mir an einem heißen Sommertag auf dem gepflasterten Weg unseres Gartens gegenüberhockt, um uns herum der Geruch von frisch gemähtem Gras.

Vor gar nicht allzu langer Zeit hätten mich solche Erinnerungen an meinen Kindheitsfreund noch zum Lächeln gebracht, aber das ist vorbei. Ich habe Paul wirklich schlecht behandelt, und ich werde mich niemals dafür entschuldigen können.

Dabei ist er noch nicht einmal derjenige, den ich am tiefsten verletzt habe. Die Gedanken verfolgen mich seit Wochen erbarmungslos.

»Ich habe geübt«, verkündet Henry und zupft an seinen schmutzigen, ursprünglich weißen Ärmeln, die die dünnen Unterarme nur unzureichend bedecken. »Gestern hab ich neun geschafft. Ich gewinne bestimmt.«

»Na, dann wollen wir mal sehen.« Ich setze mich ihm gegenüber, während Alice und Mei sich mit Mrs Anderson auf das fleckige braune Sofa quetschen, die Hände falten und die Köpfe zum Gebet neigen. Ich sollte eigentlich mit ihnen beten, aber meine Beziehung zum Herrn ist in letzter Zeit etwas angeschlagen. Ich bin zwar bei guter Gesundheit und vor den wachsamen Blicken der Bruderschaft sicher, aber es ist trotzdem schwer, dankbar zu sein, wenn die von mir geliebten Menschen alle zu Hause in Chatham sind, während ich hier in New London ganz auf mich gestellt bin.

Ich vermisse meine Schwestern. Ich vermisse Finn. Die Einsamkeit ist wie eine alles verschlingende Leere tief in meinem Inneren.

Henry und ich sind beide schon bei sieben Jacks, als plötzlich ein wildes Hämmern an der Tür ertönt. Das Geräusch lässt mich erstarren, der rote Gummiball fällt an meiner ausgestreckten Hand vorbei zu Boden.

Auf dem Weg zur Tür beugt Mrs Anderson sich kurz über die hölzerne Wiege, denn der Säugling ist durch den Lärm aufgewacht. »Schhhh, Eleni«. Die Sanftheit ihrer Stimme lässt mich meine eigene Mutter schmerzlich vermissen.

Als Mrs Anderson die Tür öffnet, steht dort ein Albtraum aus schwarzen Umhängen und ernsten Mienen. Die zwei Mitglieder der Bruderschaft betreten ohne ein Wort die Wohnung.

Mein Herz setzt aus. Was haben wir getan? Wodurch haben wir uns verraten?

Alice und Mei sind schon auf den Beinen. Ich rapple mich auf und stelle mich neben die beiden, während Henry zu seiner Mutter läuft.

Der kleinere, kahlköpfige der zwei Männer tritt vor. Er hat ein längliches Gesicht, blaue Augen und einen stechenden Blick. »Lavinia Anderson? Ich bin Bruder O’Shea vom New Londoner Rat. Das hier ist Bruder Helmsley«, sagt er und deutet auf den riesigen rotbärtigen Mann neben sich. »Uns wurde von unsittlichem Verhalten berichtet.«

Also geht es nicht um uns.

Erleichterung durchströmt mich, aber gleich darauf fühle ich mich auch schon schuldig. Lavinia Anderson ist eine gute Frau. Sie ist eine gute Mutter, tüchtig und herzlich. Sie hat es nicht verdient, dass die Bruderschaft ihr Ärger bereitet.

Lavinia schlägt sich die Hand vor den Mund. Ihr Ehering glänzt im schwächer werdenden Nachmittagslicht. »Ich habe nichts Unschickliches getan, Sir.«

»Das haben immer noch wir zu entscheiden, verstanden?« Mit einem selbstgefälligen Grinsen wendet O’Shea sich uns zu. Er steht da wie ein Zwerghuhn, breitbeinig, mit geschwellter Brust und durchgedrückten Schultern, so wie ein kleiner Mann, der versucht, größer zu erscheinen. Er ist mir sofort durch und durch unsympathisch. »Guten Tag, Schwestern. Sie sind für die wöchentliche Essensausgabe hier?«

»Ja, Sir.« Alice neigt demütig den Kopf, aber ich sehe einen Funken Auflehnung in ihren blauen Augen aufblitzen.

»Es ist ein Jammer, dass Sie Ihre Wohltätigkeit an eine Unwürdige verschwendet haben. Armut ist keine Entschuldigung für liederliches Betragen«, knurrt Helmsley. »Gerade erst den Ehemann verloren und schon ist sie hinter dem nächsten her! Ein Skandal ist das.«

Mrs Anderson umklammert Henrys dünne Schulter. Alle Farbe ist aus ihrem Gesicht gewichen.

»Bestreiten Sie etwa, dass Sie sich gestern Abend von einem Mann haben nach Hause begleiten lassen? Einem Mann, der nicht mit Ihnen verwandt ist?«, fragt Bruder O’Shea.

»Nein, das bestreite ich nicht«, erwidert Lavinia zögerlich. Ihre Stimme zittert, als sie erklärt: »Mr Alvarez ist ein Kunde aus der Bäckerei. Er ging zur gleichen Zeit wie ich und bot an, mich nach Hause zu bringen.«

»Als eine Witwe, Mrs Anderson, muss ihr Verhalten absolut tadellos sein. Sie dürfen nicht mit fremden Männern auf der Straße verkehren. Das wissen Sie doch sicherlich.«

Den Blick gesenkt, beiße ich mir auf die Lippe. Was hatte sie denn für eine Wahl – sollte sie etwa alleine nach Hause gehen und riskieren, überfallen oder belästigt zu werden? Oder sich eine Kutsche nehmen, für die sie kein Geld hat? Ihre Arbeitgeber um Begleitung bitten? Mädchen wie Alice und ich würden sich niemals mit solchen Problemen konfrontiert sehen. Bevor wir uns der Schwesternschaft anschlossen, wurden wir auf Schritt und Tritt von Dienstmädchen und Gouvernanten verfolgt. Eine Dame, die etwas auf ihren Ruf hält, fährt vor unanständigen Blicken verborgen in einer geschlossenen Kutsche und läuft nicht durch Staub und Dreck, wo jeder sie angaffen und sich ihr gegenüber Freiheiten herausnehmen kann.

Aber Mrs Anderson kann sich weder eine Kutsche noch ein Dienstmädchen leisten. Sie hat keinen Ehemann und keine Eltern, die sich um sie kümmern können. Was, bitte schön, soll sie der Meinung der Bruderschaft nach denn tun? Zu Hause bleiben und verhungern?

»Wir haben ja auch gar nicht verkehrt. Ich trauere jeden Tag um meinen Mann!«, beteuert Lavinia. Mit zurückgeworfenen Schultern, das Kinn hochgereckt, sieht sie O’Shea direkt ins Gesicht.

»Sie sind eine Lügnerin.« O’Shea nickt Helmsley zu, der ihr daraufhin eine schallende Ohrfeige gibt.

Ich zucke zusammen, als ich mich daran erinnere, wie Bruder Ishida mir vor gar nicht allzu langer Zeit genauso eine Ohrfeige verpasst hat, und meine Hand schnellt zu meiner Wange empor. Die Schnittwunde, die sein Amtsring hinterlassen hat, ist inzwischen verheilt, aber die Erniedrigung – und das boshafte Vergnügen in seinem Gesicht – werde ich nie vergessen.

Lavinia stolpert zurück und stößt gegen die Wiege. Der Säugling fängt an zu wimmern.

Da wirft sich Henry auf Helmsley und umklammert dessen Beine. »Nicht meine Mama hauen!«

Er sollte das hier nicht mit ansehen müssen. Kein Kind sollte Zeuge von so etwas sein. »Sollen wir die Kinder in den anderen Raum bringen, Sir?«, frage ich O’Shea, der offensichtlich das Sagen hat.

»Nein. Er kann ruhig mitbekommen, was für eine Schlampe seine Mutter ist.« O’Shea beugt sich hinunter und schüttelt Henry an den schmalen Schultern. »Hör auf damit. Hör sofort auf damit, hörst du mich? Deine Mutter ist eine Lügnerin. Sie hat das Andenken deines Vaters beschmutzt.«

Da lässt Henry Helmsleys Beine los. Mit weit aufgerissenen, verängstigten braunen Augen fragt er: »Papa?«

»Habe ich nicht!«, protestiert Lavinia. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht. »Das würde ich niemals tun!«

»Jemand aus der Nachbarschaft hat berichtet, Sie und Mr Alvarez Arm in Arm gesehen zu haben«, führt Helmsley weiter aus, wobei er sich über Lavinia beugt. Er muss mindestens ein Meter achtzig groß sein.

Lavinia duckt sich von ihm weg und presst sich mit dem Rücken gegen die abblätternde Tapete mit blauem Blumenmuster. »Ich bin über einen losen Stein gestolpert, und er hat mich aufgefangen. Das war alles, ich schwöre es! Es wird nicht wieder vorkommen. Ich werde von jetzt an zu Hause sein, bevor es dunkel wird.« Aber das bedeutet, mehrere Stunden Arbeit aufzugeben – und den Lohn, den ihre kleine Familie so dringend braucht.

»Eine Frau gehört an den heimischen Herd, Mrs Anderson«, sagt O’Shea. Er lässt Henry los und wendet sich höhnisch grinsend an Helmsley. »Siehst du, das kommt dabei raus, wenn man Frauen erlaubt, außer Haus zu arbeiten. Da bekommen sie ganz falsche Vorstellungen davon, was Sitte und Anstand ist. Sie wenden sich vom Herrn ab …«

»Und denken, sie könnten ebenso gut für sich sorgen wie ein Mann«, stimmt Helmsley ihm zu.

»Denken Sie etwa, ich gehe gerne arbeiten?«, ruft Lavinia schrill. Ich würde ihr am liebsten den Mund zuhalten. Einen Streit anzufangen, wird alles nur noch schlimmer machen. »Ich habe diese Arbeit doch erst begonnen, nachdem mein Mann gestorben ist. Wir können doch nicht nur von den Almosen der Schwesternschaft leben. Wir würden verhungern!«

»Still!«, brüllt Bruder O’Shea und baut sich drohend vor ihr auf. »Ihre Aufsässigkeit hilft Ihnen nicht weiter, Madam. Sie sollten dankbar sein für das, was man Ihnen gibt.«

Mrs Anderson holt tief Luft und bringt ein schwaches Lächeln zustande. »Entschuldigung«, sagt sie leise und sieht Mei und mich flehentlich an. »Ich bin ja auch sehr dankbar. Ich tue, was Sie wollen. Ich schwöre auf die Heilige Schrift, ich habe nichts Falsches getan!«

O’Shea schüttelt missbilligend den Kopf, als hätte sie gerade eine weitere schwere Sünde begangen. »Sie würden einen Meineid leisten.«

Ein Grinsen macht sich auf Helmsleys hässlichem Gesicht breit, als die Falle um Lavinia zuschnappt. »Uns wurde berichtet, dass Alvarez ihre Hand küsste, als Sie sich verabschiedeten. Wollen Sie das etwa bestreiten?«

»Ich … Nein, aber …« Lavinia lässt sich gegen die Wand fallen. »Bitte, lassen Sie es mich doch erklären!«

»Sie haben uns für heute genug Lügen aufgetischt, Mrs Anderson. Ich denke, es ist klar, was hier vor sich gegangen ist. Wir verhaften Sie wegen des Verbrechens der Unzucht.«

Der Säugling fängt an zu schreien. Auch Henry weint und klammert sich an Lavinias Röcke.

»Wir könnten dem ein Ende bereiten.« Alice bewegt kaum die Lippen. Sie spricht so leise, dass ich sie bei dem ganzen Aufruhr fast gar nicht verstehe, aber die Bedeutung der Worte erschließt sich mir sofort.

Doch was sie vorschlägt, ist riskant. Außerhalb des Klosters Magie anzuwenden, würde uns alle in Gefahr bringen. Und Gedankenmagie ist die seltenste und tückischste Magie, die es gibt. Eine Erinnerung auszulöschen, bedeutet, in Kauf zu nehmen, dass andere, damit verbundene Erinnerungen ebenfalls verloren gehen; und mehrfach Gedankenmagie an der gleichen Person auszuüben, kann schlimme Narben zurücklassen. Vor langer Zeit, als Neuengland noch von den Hexen regiert wurde, wurde Gedankenmagie benutzt, um die Gegner der Hexen unter Kontrolle zu halten und gegebenenfalls auch zu zerstören. Die Bruderschaft erzählt diese alten Geschichten immer wieder, um die Leute in Angst und Schrecken vor uns zu versetzen, obwohl Alice und ich die einzigen Schülerinnen des Ordens sind, die überhaupt dazu fähig sind.

»Nein«, flüstert Mei verzweifelt. »Haltet euch da raus. Das geht uns nichts an.«

»Es sind nur vier. Zusammen schaffen wir das.« Alice greift nach meiner Hand. »Zähl bis drei.«

Was die Bruderschaft tut, ist abscheulich und falsch; ich hätte kein großes Problem damit, Gedankenmagie bei ihnen anzuwenden. Aber Alice’ Selbstvertrauen ist größer als meines. Ich habe noch nie bei mehr als einer Person auf einmal Gedankenmagie praktiziert, und bei einem Kind schon gar nicht. Was ist, wenn es nicht klappt oder irgendetwas schiefgeht und wir Henry dauerhaften Schaden zufügen?

Ich reiße meine Hand los. »Nein. Es ist zu gefährlich.«

Der Moment ist vorbei. Helmsley bindet Lavinia bereits mit grobem Seil die Hände zusammen.

»Unsere Arbeit ist nie getan, Schwestern. Es tut mir leid, dass Sie dieser Szene beiwohnen mussten«, bemerkt O’Shea, doch es ist offensichtlich, dass er sich über sein Publikum gefreut hat. Er zeigt auf das frische Brot und das Gemüse auf dem Küchentisch. »Sie sollten das vielleicht einer anderen bedürftigen Familie bringen. Es muss ja nicht vergeudet werden.«

»Ja, Sir.« Alice hebt ihren Korb vom Boden auf und beginnt, das Essen wieder einzusammeln.

Mei macht einen Schritt auf O’Shea zu. »Sir? Was ist mit den Kindern?«

O’Shea zuckt mit den Schultern. Seine Gleichgültigkeit lässt mich innerlich zusammenzucken. »Wir werden sie ins Waisenhaus bringen, wenn es niemanden gibt, der sich um sie kümmert.«

»Es gibt eine Nachbarin«, werfe ich ein. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.

Ich hoffe nur, dass die Nachbarin die Kinder nimmt. Zwei hungrige Mäuler mehr sind eine ziemliche Belastung. Falls Lavinia zu harter Arbeit auf dem Gefängnisschiff verurteilt wird, könnte sie in ein paar Jahren wieder zurück sein – vorausgesetzt, sie überlebt die Knochenarbeit und die dort grassierenden Krankheiten. Sollte sie jedoch nach Harwood in die Irrenanstalt gebracht werden, bedeutet das lebenslänglich. Dann wird sie ihre Kinder nie wiedersehen.

»Mrs Papadopoulos, zwei Türen weiter«, sagt Lavinia schnell. »Henry, Schwester Catherine bringt dich zu ihr. Mach dir keine Sorgen, ich bin bald wieder da.« Sie streicht Henry, so gut es mit ihren gefesselten Händen geht, über das weiche braune Haar und lächelt ihn an, aber ihre Stimme verrät sie. »Ich liebe dich.«

»Schluss mit der Verzögerungstaktik.« Helmsley reißt Lavinia von ihrem Sohn fort und stößt sie zur Tür hinaus. Als ich höre, wie sie die Treppe hinunterstolpert, halte ich die Luft an. Hätte ich es verhindern können? Oder bin ich inzwischen schon genauso grausam und gemein wie die Brüder?

»Komm her, Henry.« Mei streckt die Hände nach ihm aus, aber er schießt an ihr vorbei.

»Mama! Komm zurück!« Wie ein kleines, schluchzendes Katzenjunges läuft er aus der Tür. Mei flitzt hinterher, und ich folge ihnen die steile Treppe hinunter, wobei ich meine Absatzschuhe verfluche.

Draußen angekommen, rennt Henry zu seiner Mutter und vergräbt das Gesicht in ihren Röcken. Inzwischen hat sich eine Gruppe Schaulustiger versammelt: Es sind die spanischen und chinesischen Jungen, die vorhin noch auf dem leeren Grundstück gegenüber mit Besenstielen Schlagball gespielt haben. In den Fenstern über uns bewegen sich die Vorhänge. Wer von diesen neugierigen Nachbarn hat Lavinia wohl verpfiffen?

»Ich will zu meiner Mama!«, weint Henry.

»Sehen Sie denn nicht, wie verängstigt er ist? Erlauben Sie mir doch wenigstens, mich richtig von ihm zu verabschieden«, fleht Lavinia, während sie vergeblich versucht, Henry mit ihren gefesselten Händen zu trösten.

Doch O’Sheas schmales Gesicht bleibt unbewegt. »Ohne eine Mutter wie Sie ist er ohnehin besser dran.«

Helmsley stößt Lavinia zum Wagen. Sie stolpert, fällt und bleibt als ein Haufen von schwarzen Röcken und blondem Haar auf dem Gehsteig liegen.

»Bringen Sie den Jungen rein«, weist O’Shea uns mit eisigem Blick an.

»Mama!«, schreit Henry. Er schlägt und tritt wild um sich, als Mei versucht, ihn zu fassen zu bekommen.

Die chinesischen und spanischen Jungen sind inzwischen ziemlich unruhig geworden, und das Gemurre wird immer lauter. Mich schaudert, als ich an die Verhaftung von Brenna Elliott vor ein paar Wochen denke. Die Schaulustigen hatten sie als Hexe beschimpft und mit Steinen beworfen.

Ein großer Junge reißt den Arm zurück und holt aus, um zu werfen. Ich gebe beinah dem Impuls nach, Lavinia eine Warnung zuzurufen, als der Stein auch schon durch die Luft fliegt.

Doch er trifft O’Shea, direkt zwischen die Schulterblätter. O’Shea dreht sich um und starrt die Gruppe Einwandererkinder an. Ich kann Mei ansehen, dass sie ein Grinsen unterdrückt.

Ich habe noch nie erlebt, wie jemand die Bruderschaft angreift. Es ist großartig. Auch gefährlich, ja, aber es sind keine Mädchen, sondern Jungen – sie haben weniger zu befürchten.

Immer mehr Steine fliegen durch die Luft. Sie treffen O’Shea und Helmsley an Rücken und Schultern. Wütende Rufe ertönen in mir unbekannten Sprachen. O’Shea wirbelt noch einmal herum und ruft etwas von Respekt, doch dann gibt er sich geschlagen und hechtet wie ein Feigling, der er ja auch ist, in den Wagen. Helmsley reißt Lavinia auf die Beine und schleift sie hinter sich her.

Als Mei sich zu Henry hinunterbeugt, wird sie von einem Stein an der Schläfe getroffen. Sie brüllt die Jungen auf Chinesisch an, und ich schieße nach vorne und packe Henry am Kragen. Dann setzt die Kutsche der Bruderschaft sich ratternd in Bewegung, und der Kleine drückt sein tränenüberströmtes Gesicht an mich. So schnell wie der Hagelschauer losgegangen ist, hört er auch wieder auf. Die Jungen schlendern davon, und die Vorhänge hinter den Fenstern fallen wieder zu. Das Spektakel ist vorbei, nur für Lavinia Anderson nicht, deren Albtraum gerade erst beginnt.

»Geht es dir gut?«, frage ich Mei. Blut sammelt sich an ihrer Schläfe und läuft ihr die Wange herunter.

»Ja. Aber einer von denen kann nicht besonders gut zielen.« Auch wenn sie schon wieder zu Scherzen aufgelegt ist, wirkt sie trotzdem noch etwas wackelig auf den Beinen.

»Hilf Mei in die Kutsche«, sagt Alice zu mir. »Ich bringe Henry hoch und hole unsere Sachen. Mrs Papadopoulos hat die Aufregung mitbekommen. Sie ist schon oben bei der Kleinen.«

Unser Kutscher, Robert van Buren, kommt mit einer Zeitung unter dem Arm auf uns zugelaufen. Er ist einer der wenigen Menschen, die die Wahrheit über die Schwesternschaft kennen; seine Tochter Violet ist eine der Schülerinnen.

»Ich habe den Krawall gerade erst gehört, als ich aus dem Geschäft an der Ecke gekommen bin. Es tut mir leid, Miss Zhang. Ich bringe Sie sofort nach Hause«, entschuldigt er sich, während er ihr in die Kutsche hilft.

»Sieht es sehr schlimm aus?« Mei neigt den Kopf, damit ich es besser sehen kann, und schwankt leicht, ehe sie sich auf die Lederbank sinken lässt.

Ich schlucke, als ich die gut sieben Zentimeter lange Platzwunde sehe. »Nein. Schwester Sophia wird dich wieder so gut wie neu machen.« Ich nehme meinen schwarzen Satin-Handschuh und wische ihr damit die Blutspur von der runden Wange.

Zu dumm, dass Mei sich nicht selbst heilen kann. Heilen ist ihr Spezialgebiet; sie ist eine der drei Schülerinnen in Schwester Sophias Fortgeschrittenenkurs, die zum Heilen nach Harwood und ins Richmond-Krankenhaus gehen. In den ersten sechs Wochen im Kloster habe ich entdeckt, dass viele Hexen in einer Art von Magie besonders gut sind: Illusionen, Bewegungszauber, Heilen oder Gedankenmagie. Das ist noch so etwas, das Mutter nicht für nötig hielt uns mitzuteilen, bevor sie starb.

Mei schließt die Augen. »Vielleicht kannst du mich ja heilen«, sagt sie matt.

»Ich? Ich kann doch kaum Kopfschmerzen lindern«, protestiere ich.

Da schlägt sie die dunklen Augen auf und lächelt. »Ich habe Vertrauen in dich, Cate.«

Ich weiß nicht, warum; ich habe nicht besonders viel Vertrauen in mich selbst. Aber etwas in mir ist gerade in Bewegung geraten. Seit wann zögere ich eigentlich, anstatt zu helfen? Mei ist mir immer eine gute Freundin gewesen. Ich kann ja wohl wenigstens einen Versuch unternehmen, sie nicht in Ohnmacht fallen zu lassen, während sie in ihrem eigenen Blut badet.

»In Ordnung, ich probiere es.«

Ich beuge mich zu ihr hinüber und lege vorsichtig eine Hand auf die ihre. Heilen funktioniert anders als die sonstige Magie; es muss eine körperliche Verbindung bestehen. Ich ziehe an meiner Magie, die sich in meiner Brust windet und meinen Körper entlang der Nervenbahnen und Muskeln durchströmt. Ich wünschte, die Magie wäre nicht da; ich wünschte, ich wäre keine Hexe. Aber das bin ich nun mal, und wenn ich die Magie schon nicht loswerden kann, kann ich sie wenigstens für einen guten Zweck einsetzen.

Ich konzentriere mich darauf, wie herzensgut Mei ist. Dass sie immer die Erste ist, die ihre Hilfe anbietet. Dass ich den Schmerz jetzt von ihr nehmen würde, wenn ich könnte.

Die Magie durchströmt mich so kraftvoll wie die Meeresbrandung und so wohlig warm wie ein heißes Bad. Sie fließt aus meinen Fingerspitzen, und ihre unerwartete Stärke raubt mir den Atem und lässt mich kraftlos zurück. Das war – intensiv. Eindrucksvoll.

Mei seufzt erleichtert auf und dreht den Kopf, sodass ich die Wunde begutachten kann. Das schwarze Haar ist immer noch blutverschmiert, aber die Platzwunde ist verschwunden. Komplett.

»Alles wieder heile?« Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen, wie überrascht ich von meinem Erfolg bin.

Mei betastet ihre Schläfe, und dann strahlt sie. »Es tut noch nicht einmal mehr weh. Danke, Cate.«

»Gern geschehen. Es freut mich, wenn ich …« Auf einmal muss ich mich mit beiden Händen am Sitz abstützen, um nicht umzufallen. Meine Beine sind ganz schwach und wie aus Gummi.

Schwester Sophia hat uns vor so etwas gewarnt. Dann dreht sich mir auch schon der Magen um, und ich schwanke gerade noch rechtzeitig zur Tür, bevor ich mich auf das Kopfsteinpflaster übergebe.

Ich wische mir den Mund mit meinem zweiten, sauberen Handschuh ab und sehe verlegen zu Mei hinüber.

»Das ist eine ganz normale Reaktion auf einen Heilzauber«, versichert sie mir und hilft mir zurück in den Wagen und auf die lederne Sitzbank ihr gegenüber.

Ich rolle mich zusammen, schließe fest die Augen und lege meinen schmerzenden Kopf auf den Armen ab. Dann höre ich, wie sich über das Kopfsteinpflaster Absatzschuhe nähern, und im nächsten Moment steigt auch schon Alice in die Kutsche und stellt die leeren Körbe auf den Boden. »Was ist denn los mit dir? Ich wusste gar nicht, dass dir von so einem bisschen Blut gleich schlecht wird, Cate.«

Ich beiße die Zähne zusammen und atme tief durch die Nase ein und aus.

»Sie hat mich geheilt«, erklärt Mei. »Guck!«

Ach, ich wünschte, ich wäre zu Hause, in meinem eigenen Bett. Mrs O’Hare, unsere Haushälterin, würde mir eine kalte Kompresse für den Kopf und eine Tasse Pfefferminztee bringen. Ich sehe es so deutlich vor mir, dass ich den Tee fast riechen kann; ich spüre den alten, vertrauten Baumwollkissenbezug beinah an meinem Gesicht. In meinen Augen brennen Tränen. Ich bin froh, dass die beiden es nicht sehen. Alice würde mich dafür auslachen, dass ich mich benehme wie ein Kind, das Heimweh hat.

»Na, dann ist sie ja vielleicht doch zu etwas zu gebrauchen.«

Ich linse zu Alice hinüber, wie sie sich neben Mei setzt und sittsam die Beine kreuzt, während sich die Kutsche in Bewegung setzt. Ihre Röcke sind rein, kein bisschen Staub oder Straßendreck hängt daran. Ich frage mich, wie sie das macht.

»Besser als du ist sie allemal.« Mei streicht sich den schwarzen Pony glatt. Ponys sind gerade ganz groß in Mode; Mei hat sich letzte Woche von Violet die Haare schneiden lassen. Ich hatte befürchtet, dass es schrecklich aussehen würde, aber der Pony steht ihr tatsächlich richtig gut. »Du kannst ja noch nicht einmal einen einfachen Schnitt von einem Blatt Papier heilen.«

Alice verdreht die Augen. »Heilen ist ja auch die Magie, die am wenigsten zu gebrauchen ist. Das hätte ich mir gleich denken können, dass es das ist, was Cate am besten kann.«

Vorsichtig setze ich mich auf. Ich ignoriere Alice’ Beleidigungen und beobachte durch die Vorhänge hindurch die Menschen, die in Scharen die Gehwege entlangströmen. Der Lärm ist ohrenbetäubend: Pferdewagen donnern über das Kopfsteinpflaster in die Innenstadt, überall wird an neuen Gebäuden herumgehämmert, Männer unterhalten sich lautstark in unzähligen Fremdsprachen, und Straßenverkäufer bieten Essen und Kleidung feil.

Mir ist das alles zu viel. Ich bin nicht für die Stadt gemacht. Ganz im Gegensatz zu meiner Schwester Maura, die die Geschäftigkeit und die Sensation des ständig Neuen lieben würde. Doch ich vermisse die Stille von zu Hause, den Gesang der Vögel und das Zirpen der Grillen. Ich fühle mich einsam hier, umgeben von lauter Fremden. Ohne meine Schwestern, ohne Finn und meine Blumen – wer bin ich da schon?

Ich bin jedenfalls nicht der Mensch, den die Schwesternschaft sich wünscht.

»Cate war vorhin zu feige, Gedankenmagie anzuwenden«, spottet Alice, während sie mit einem ihrer Onyxohrringe spielt. »Wenn es darum geht, anderen zu helfen, hat sie zu viel Angst, den eigenen Hals hinzuhalten.«

»Tu doch nicht so, als wenn es dir darum gegangen wäre, Mrs Anderson zu helfen«, fährt Mei sie an. »Du wolltest doch bloß eine Entschuldigung, um Gedankenmagie zu praktizieren. Schwestern sollten mitfühlend sein. Meinst du, die Leute merken nicht, dass du sie von oben herab betrachtest?«

»Das ist mir egal«, erwidert Alice und rümpft ihre aristokratische Nase. »Ich werde jedenfalls nicht so tun, als wären sie mir ebenbürtig. Es ist dumm von ihnen, überhaupt hierherzukommen, so wie die Dinge sind, und es ist noch viel dümmer von ihnen, ständig Kinder in die Welt zu setzen, ohne sie ernähren zu können.«

Mei verschlägt es die Sprache. Ihr Vater ist Schneider, und ihre Mutter nimmt Stickarbeiten an und kümmert sich um Meis jüngeren Bruder und die vier kleinen Schwestern. Mei hat mir einmal erzählt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, im Orden zu leben, statt richtig arbeiten zu gehen. Ihre Familie ist stolz auf ihr angebliches Stipendium für die Klosterschule. Davon, dass sie eine Hexe ist, weiß niemand etwas.

»Wir alle haben unsere Probleme, Alice. Es würde dich nicht umbringen, ein bisschen Mitgefühl zu zeigen«, bemerke ich.

»Oh, ja, gerade du hast es ja auch besonders schwer, Cate Cahill. Aus der Versenkung in deinem Provinznest ans Licht geholt zu werden und erzählt zu bekommen, dass du uns alle retten wirst!« Alice verdreht schon wieder die Augen. Hoffentlich werden sie eines Tages so stehen bleiben. »Ich persönlich glaube ja nicht daran. So eine verängstigte, kleine graue Maus wie du?«

Es ist wahr, ich bin keine besondere Schönheit – aber verängstigt? Ich muss beinah lachen. Ja, ich weiß, wann es angebracht ist, den Kopf einzuziehen, und ich vermeide es, in Schwierigkeiten zu geraten. Ich prahle nicht mit meiner Gedankenmagie, und ich schüchtere die anderen Mädchen nicht ein, wenn sie das meint. In den sechs Wochen, die ich jetzt schon an der Schule weile, bin ich bisher die meiste Zeit für mich geblieben. Die Schwestern haben sich alle regelrecht überschlagen, mir Privatstunden zu geben, und so bin ich von morgens bis abends beschäftigt.

Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die Menschen, die mich besser kennen, mich jemals als verängstigt bezeichnen würden.

»So siehst du mich also?« Ich blicke sie mit hochgezogenen Augenbrauen an.

Alice spielt mit dem schwarzen Hasenfell an ihren Ärmeln. Sogar ihre Schwesterntracht hat ausgefallene Details, obwohl der Sinn und Zweck einer solchen Uniform ja genau ein anderer ist. »Ja. Und abgesehen von deiner angeblichen Gedankenmagie bist du auch noch eine ganz schöne Anfängerin. Wenn morgen der Krieg ausbrechen würde, was in aller Welt könntest du dann tun? Ich glaube langsam, die ganze Prophezeiung ist völliger Schwachsinn.«

»Ich wünschte, das wäre sie«, gebe ich zu und sehe wieder aus dem Fenster, während die Kutsche von den geschäftigen Straßen am Fluss in das ruhigere Wohnviertel abbiegt, in dem das Kloster liegt.

Vor hundertzwanzig Jahren wurden die Hexen, die damals in Neuengland an der Macht waren – die Töchter von Persephone –, von der Bruderschaft gestürzt. Die nächsten fünfzig Jahre wurde jede Frau, die der Hexerei verdächtigt wurde, ertränkt, gehängt oder bei lebendigem Leib verbrannt. Die wenigen Hexen, die dem Schreckensregime entkommen konnten, tauchten unter. Heute gibt es höchstens noch ein paar Hundert Hexen in Neuengland. Aber kurz bevor die Schreckensherrschaft ihren Anfang nahm, machte eine Seherin eine Prophezeiung, die besagte, dass drei Schwestern geboren werden würden, alle drei Hexen, die noch vor Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ihre magischen Kräfte entdecken sollten. Eine von ihnen, der Gedankenmagie fähig, würde die stärkste Hexe seit Jahrhunderten sein. Sie würde die Hexen zurück an die Macht bringen – oder, wenn sie der Bruderschaft in die Hände fallen sollte, eine zweite Schreckensherrschaft herbeiführen.

Die Schwestern denken, dass ich es bin. Dass ich die Hexe aus der Prophezeiung bin.

Ich selbst bin davon nicht ganz so überzeugt. Aber die Schwestern ließen sich auf den Handel ein, meine Schwestern zu Hause in Chatham zu lassen, wenn sie mich dafür bekämen, und so habe ich meine Freiheit aufgegeben.

Unsere Mutter hat der Schwesternschaft nicht richtig vertraut, und ich tue es auch nicht.

Draußen gehen jetzt flackernd die Straßenlaternen an. Wir rattern an einem halben Dutzend großer Häuser mit gepflegtem Rasen vorbei, bevor wir vor dem Kloster zum Stehen kommen. Es ist ein riesiges dreigeschossiges Gebäude aus verwittertem grauem Stein mit gotischen Bogenfenstern. Eine weiße Marmortreppe führt vom Gehsteig bis zur Eingangstür hinauf, aber hinter dem Haus liegt, umgeben von einer hohen Steinmauer, die ihn vor neugierigen Blicken schützt, ein Garten, in dem Blumen und Rotahorn-Bäume wachsen und sich Schwester Sophias Gemüsegarten befindet.

»Du willst gar nicht die prophezeite Hexe sein, hab ich recht?« Alice zieht sich die Kapuze über die goldenen Haare.

»Ich will jedenfalls nicht, dass eine meiner Schwestern stirbt.«

Noch nicht einmal Alice weiß darauf etwas zu erwidern.

Denn das ist der Grund dafür, warum Maura, Tess und ich getrennt wurden: Die Prophezeiung besagt nämlich auch, dass eine der drei Hexen das zwanzigste Jahrhundert nicht mehr erleben wird, weil eine ihrer Schwestern sie umbringen wird.

Die Schwesternschaft glaubte nicht, dass Maura ihre Magie unter Kontrolle hat. Aufgrund der Prophezeiung – und offen gesagt, auch aufgrund von Mauras Temperament – bestand die Befürchtung, dass Maura mir etwas antun könnte. Und die Schwestern wollten die Sicherheit der Verkündeten nicht aufs Spiel setzen.

Ich habe versucht, ihnen klarzumachen, dass Maura mir niemals etwas antun würde. Dass die Vorstellung geradezu absurd ist.

Seit unsere Mutter gestorben ist und Vater nur noch ein Schatten seiner selbst, haben Maura, Tess und ich bloß uns. Die Schwesternschaft begreift nicht, wie sehr wir uns lieben. Für meine Schwestern würde ich alles tun.

Aber ich wache immer wieder weinend aus Albträumen auf, in denen ich hilflos auf ihre blutigen Körper hinabschaue.

Kapitel 2

Da bist du ja!«, ruft Rilla Stephenson, als sie in unser gemeinsames Zimmer gehüpft kommt.

Überrascht sehe ich auf. Ich liege bäuchlings auf meinem schmalen Federbett und habe gerade zum wiederholten Male die Post von zu Hause gelesen. Den Brief, sollte ich besser sagen, denn ich habe bisher bloß einen bekommen, dessen Inhalt ich bereits auswendig kenne:

Liebe Cate,

letzte Woche ist Vater wieder nach Hause gekommen. Er war sehr erstaunt, dass Du nach New London gegangen bist, aber er hat Deine Entscheidung bereitwillig akzeptiert. Er bat mich, Dir seinen Segen zu geben und Dich seiner Liebe zu versichern. Er sieht dünn aus, und sein Husten ist noch schlimmer als sonst, aber er hat versprochen, bis zum neuen Jahr bei uns zu bleiben – auch wenn er der Überzeugung ist, dass es besser ist, wenn Schwester Elena uns weiter unterrichtet.

Nachdem Maura eine Woche lang in ihrem Zimmer geblieben ist, hat sie sich inzwischen weitestgehend erholt. Sie hat sich mit all ihrer Energie aufs Lernen gestürzt und bereits große Fortschritte gemacht. Ich mache mir Sorgen, dass sie sich damit übernimmt. Ich wollte sie überreden, Dir zu schreiben, aber sie ist fest davon überzeugt, dass Du so viele aufregende Sachen erlebst, dass es Dich überhaupt nicht interessiert, was zu Hause passiert. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich hoffe, dass sie sich bald mit ihrem Platz hier zu Hause abfindet.

Letzte Woche haben wir zum Nachmittagstee eingeladen, und viele sind unserer Einladung gefolgt. Ich habe köstliche Ingwerkekse gebacken, und alle haben sich nach Dir erkundigt. Mrs Ishida sagt, sie kann sich nicht erinnern, wann zum letzten Mal ein Mädchen aus Chatham der Schwesternschaft beigetreten ist, und sie bat mich, Dir ihre besten Wünsche auszurichten.

Ich vermisse Dich furchtbar, Cate. Vater ist zwar zurück, aber ohne Dich ist es trotzdem langweilig und einsam hier. Penny hat Junge bekommen, drei weiße und ein schwarzes, und Mrs O’Hare schilt mich immer wieder aus, wenn ich auf den Heuboden klettere, um sie mir anzusehen. Das ist alles, was diese Woche Aufregendes passiert ist.

Ich hoffe, dass es Dir gut geht und Du nicht zu viel Heimweh hast. Schreib mir, sobald Du kannst.

In Liebe

Deine Tess

Während ich an meine geniale kleine Schwester denke – mit ihren blonden Locken und den grauen Augen, denen nichts entgeht –, werde ich von Heimweh erfasst. Noch bis vor sechs Wochen habe ich Tess jeden Tag seit ihrer Geburt gesehen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich ihren ersten Schrei hörte – der nach einem tot geborenen Bruder eine große Erleichterung war – und wie ich zum ersten Mal ihr brüllendes rotes Gesichtchen sah. Und Maura … Wir sind zu nah beieinander, als dass ich mich an eine Zeit ohne sie erinnern könnte; sie war einfach immer schon da, um sich mit mir zu streiten und mich zum Lachen zu bringen.

Ich hasse die Schwesternschaft dafür, uns getrennt zu haben. Und ich verabscheue unsere magischen Kräfte dafür, der Schwesternschaft einen Grund für unsere Trennung gegeben zu haben. Wenn wir ganz normale, gewöhnliche Mädchen wären …

Aber das sind wir nicht. Und es hilft auch nichts, darüber nachzugrübeln.

»Warum kommst du nicht mit runter ins Wohnzimmer?«, fragt Rilla.

Zu Hause hatte ich immer mein eigenes Zimmer. Es ist seltsam, sich das Schlafzimmer mit einer fremden Person zu teilen. Wir haben zwei schmale Betten, zwei Kleiderschränke und einen Frisiertisch – und keinerlei Privatsphäre. Rilla weiß, dass ich Heimweh habe, und sie ist fest entschlossen, mich aufzuheitern. Sie liest mir aus ihren Schauerromanen vor, bringt mir heiße Schokolade, bevor wir ins Bett gehen, und teilt die klebrigen Bonbons aus Ahornsirup, die ihr die Mutter von der Farm in Vermont schickt, mit mir.

Sie meint es gut, aber nichts von alldem kann ein gebrochenes Herz heilen.

»Nein, danke. Ich muss noch lesen; ich kann mich bei dem Geschnatter da unten nicht konzentrieren.« Ich setze mich auf und greife nach einem Geschichtsbuch, das am Fußende meines Bettes liegt.

»Caaate«, stöhnt Rilla, und dann bahnt sie sich einen Weg durch die Unordnung auf dem Boden zu ihrem Bett. Rillas Bett steht unter dem Bogenfenster, meines an der Wand im rechten Winkel dazu. »Du kannst dich nicht länger so von allen absondern. Willst du die anderen denn gar nicht kennenlernen?«

Nicht unbedingt, nein. Die anderen Mädchen sehen mich immer an, als müsste sich jeden Augenblick irgendeine erhabene Macht in mir manifestieren, und ich habe die ganze Zeit über das Gefühl, sie zu enttäuschen.

»Morgen vielleicht?«, schlage ich vor.

»Das sagst du jedes Mal.« Rilla springt auf ihr Bett. »Ich weiß ja, dass du nicht hier sein willst. Alle wissen das. Du gibst dir ja auch keine Mühe, es zu verstecken. Aber es ist schon fast Dezember – du bist jetzt seit über einem Monat hier. Kannst du nicht wenigstens versuchen, das Beste daraus zu machen?«

»Das tue ich ja! Ich versuche es doch!«, protestiere ich betroffen.

Nachdem ich vor zwei Tagen Mei geheilt habe, bin ich aus Botanik – dem einzigen Fach, das mir etwas bedeutet – herausgenommen und in den fortgeschrittenen Heilkurs gesteckt worden. Mei ist seitdem meine Unterrichtspartnerin und fragt mich immer, ob ich beim Nachmittagstee nicht mit ihr Schach spielen mag. Und Rilla legt großen Wert darauf, während der Mahlzeiten und unseren gemeinsamen Unterrichtsstunden bei mir zu sitzen, obwohl es sicherlich einfacher – und unterhaltsamer – für sie wäre, sich zu den anderen schnatternden, lachenden Mädchen zu gesellen, statt sich mit mir abzugeben, die kaum ein Wort spricht.

Habe ich den beiden überhaupt schon einmal für ihre Bemühungen gedankt?

»Tust du das wirklich?«, fragt Rilla, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Ihr Ton ist ungewöhnlich scharf. Sie reibt sich mit der Hand über die Wange voller Sommersprossen, die mich immer an Finn erinnern. »Ich meine damit nicht die Magiestunden oder die Essensausgabe an die Armen. Ich meine, du solltest versuchen, das hier zu deinem Zuhause zu machen. Sieh dir doch nur mal deine Seite des Zimmers an!«

Oh. Da fällt mir plötzlich der Unterschied zwischen ihrer Seite – die gelbe Steppdecke mit den ungleichen Stichen auf ihrem Bett, die Romane und Tassen, die Kleidungsstücke, die überall herumliegen – und meiner Seite auf, die vollkommen kahl ist. Ich habe nie darum gebeten, dass mir mein Teppich mit dem Rosenmuster oder Mutters Aquarellgemälde von unserem Garten geschickt wird. Ich habe noch nicht einmal meine Frühlingskleider ausgepackt. Ich rede mir selbst ein, dass ich nicht zu viel Platz für mich beanspruchen will – aber ist dem wirklich so, oder will ich nicht vielmehr jeden Augenblick meine Sachen packen und wieder gehen können?

»Ich versuche, dir eine Freundin zu sein, Cate. Aber du tust oft genug so, als wäre ich eine lästige Fliege, die du am liebsten totschlagen würdest. Du fragst mich nie, wie mein Tag war. Du hast mich noch nicht ein Mal danach gefragt, wieso ich überhaupt hier bin!«

Die Vorwürfe hören gar nicht mehr auf, es ist eine einzige Litanei, und ich bin vollkommen überrascht. Rilla ist eine so durch und durch gutmütige Person; ich hatte keine Ahnung, dass sie mein abweisendes Verhalten überhaupt bemerken, geschweige denn, sich davon verletzt fühlen würde.

»Weißt du, ich verteidige dich, wenn die anderen sagen, du seist arrogant und eingebildet. Und Mei verteidigt dich auch. Aber du musst langsam mal anfangen, selbst etwas zu tun.« Rilla schwingt die Beine über die Bettkante. Sie trägt ein neues Kleid, ein gelbes Brokatkleid mit voluminösen orangefarbenen Ballonärmeln, einer orangefarbenen Taftschleife an der Brust und orangefarbenen Chiffon-Rüschen am Saum. Es steht ihr gut. Habe ich ihr das eigentlich schon mal gesagt? Ich bin immer so sehr mit meinen Unterrichtsstunden beschäftigt – und damit, Tess und Maura zu vermissen …

»Vielleicht will ich auch einfach nur mal fünf Minuten für mich sein! Vielleicht zerbreche ich mir auch über wichtigere Dinge den Kopf, als darüber nachzudenken, wer gerade ein neues Kleid trägt oder was Alice schon wieder Gemeines gesagt hat«, blaffe ich sie an. Ich ziehe die Schultern hoch und verschränke die Arme mit dem Buch vor der Brust.

Rilla wird knallrot. »Das ist auch nicht alles, worüber ich mir Gedanken mache, und das weißt du auch – oder du würdest es wissen, wenn du dir zur Abwechslung die Mühe machen würdest, mit mir zu reden. Wir wissen alle, dass die Dinge schlimm stehen, aber deswegen müssen wir nicht jede einzelne Sekunde darüber nachgrübeln. Du könntest ruhig mal versuchen, ab und zu ein bisschen Spaß zu haben.«

»Ja, vielleicht«, flüstere ich. Die Enttäuschung in ihrer Stimme lässt mich kapitulieren.

Ich könnte mir ja wirklich mehr Mühe geben. Ich könnte mit den anderen nach dem Abendessen Schach oder Dame oder Scharade spielen, durch die Modezeitschriften aus Dubai blättern, mich über die neuen Verhaftungen der Bruderschaft unterhalten und was die Schwestern als Nächstes tun sollten. Das ist es, was die anderen Mädchen von mir erwarten. Ich könnte hier durchaus Freundinnen haben, wenn ich denn wollte.

Aber das würde bedeuten, dass ich das hier als mein neues Zuhause akzeptieren müsste, dass mein Platz hier ist, unter diesen Fremden, und dass die Schwesternschaft meine Zukunft ist, nicht Finn. Ich müsste akzeptieren, dass es kein Zurück mehr gibt und dass es richtig von der Schwesternschaft war, mich hierherzubringen, trotz ihrer schmutzigen Methoden und meiner Vorbehalte – eben weil ich hierhergehöre.

Ich hole tief Luft, lehne mich gegen das Kopfteil aus Messing zurück und strecke die Beine vor mir aus. »Wie bist du hier gelandet, Rilla?«

Sie sieht mich finster an. »Fragst du, weil du es wirklich wissen willst oder weil du dich dazu verpflichtet fühlst?«

»Ich will es wirklich wissen«, sage ich aufrichtig. »Und es tut mir leid, dass ich nicht schon eher danach gefragt habe.«

»Nun gut. Ich habe etwas ziemlich Dummes getan.« Sogar im Kerzenlicht kann ich sehen, wie Rillas Ohren rot anlaufen. »Da war ein Junge, in den ich verliebt war. Charlie Mott. Er hatte schwarze Haare und ein schwarzes Pferd, und er sah einfach unheimlich gut aus! Ich wollte unbedingt, dass er auf mich aufmerksam wird. Eines Samstagabends sind wir mit ein paar anderen auf eine Schlittenkutschfahrt gegangen, und ich habe zugesehen, dass ich neben ihm saß. Aber Emma Carrick saß auf seiner anderen Seite, und er hat den Arm um sie gelegt statt um mich. Ich war ja so eifersüchtig. Es ist dann alles etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich dachte noch, wenn sie doch nur nicht so hübsch wäre, und auf einmal war sie es nicht mehr – sie war hässlich! Sie bekam ganz plötzlich einen furchtbaren Nesselausschlag, und ihre Nase wurde so lang!« Rilla zeigt ungefähr fünfzehn Zentimeter vor ihre eigene wohlgeformte kleine Nase. »Als Charlie es sah, ist er entsetzt aufgesprungen. Und ich … nun ja, ich konnte nicht anders, als zu lachen.«

Gütiger Himmel, was für eine alberne Gans. Doch im nächsten Moment stelle ich mir vor, Finn würde die Hand eines anderen Mädchens halten, und fühle mit ihr.

»Emma fing an zu weinen wegen ihrer Nase, und ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, ganz ehrlich, also habe ich es wieder rückgängig gemacht. Aber dann schrie sie wie verrückt, dass ich sie verhext hätte, weil ich eifersüchtig auf sie sei. Da haben die Jungen den Schlitten zur Kirche hinuntergefahren und mich angezeigt. Charlie Mott hat mich danach noch nicht einmal mehr angesehen«, seufzt Rilla.

»Aber Schwester Cora hat sich bei deiner Verhandlung für dich eingesetzt.«

»Ja.« Rilla zieht die Knie an die Brust und legt das Kinn auf ihrem gelben Brokatrock ab. »Und sie hat mich hierhergebracht. Sonst wäre ich sicherlich nach Harwood geschickt worden.«

Schwester Cora hat ein großes Netzwerk von Späherinnen, bestehend aus Gouvernanten und ehemaligen Klosterschülerinnen, die Schwester Cora informieren, wenn sie vermuten, dass eine Anklage wegen Hexerei auf unleugbaren Tatsachen beruht. Wenn Schwester Cora rechtzeitig dorthin gelangt, setzt sie sich für die Mädchen ein, indem sie die Mitglieder der Bruderschaft und die Zeugen mit Gedankenmagie bezwingt. Und dann nimmt sie die Mädchen mit zur Schwesternschaft.

»Gibt es eigentlich auch Mädchen, die sich weigern, mit ihr zu kommen?«

Rilla sieht mich an, als wäre ich verrückt. »Warum sollten sie? Wenn du erst einmal ins Visier der Bruderschaft geraten bist …« Sie schüttelt den Kopf und schnipst sich eine braune Locke aus dem Gesicht. »Hier sind wir sicherer. Wir lernen, unsere Magie zu kontrollieren, und die Schwestern beschützen uns.«

Die Schwesternschaft wurde 1815 von Bruder Thomas Dolan als Zufluchtsort für seine Schwester Leah gegründet. Anfangs waren es nur eine Handvoll Hexen, die im Geheimen hinter dem Schleier der Frömmigkeit agierten. 1842 entschieden sie sich dann, junge Hexen aufzunehmen und sie in Magie zu unterrichten. Schwester Cora war eine der ersten Klosterschülerinnen. Seitdem greift sie immer wieder in Gerichtsverhandlungen ein und sorgt so dafür, dass wir stetig mehr werden. Zurzeit gibt es etwa fünfzig Schülerinnen und ein Dutzend Lehrerinnen bei der Schwesternschaft, und außerdem zwei Dutzend Gouvernanten, die über ganz England verteilt sind, sowie mindestens hundert ehemalige Schülerinnen – wie Mrs Corbett, unsere Nachbarin in Chatham –, die als Späherinnen fungieren. Die meisten Schülerinnen werden keine richtigen Schwestern; sobald sie ihr achtzehntes Lebensjahr erreichen, verlassen sie das Kloster und leben ein ganz normales Leben als Ehefrauen und Mütter.

Das wird mir natürlich nicht möglich sein. Nicht, wenn ich die Verkündete bin.

»Hast du denn nie Heimweh?«, bohre ich nach. »Vermisst du deine Brüder gar nicht?«

»Doch«, antwortet Rilla mit einem Blick auf die Fotografie über ihrem Bett. Darauf ist sie mit ihren zehnjährigen Zwillingsbrüdern Teddy und Robby, dem zwölfjährigen Jeremiah und dem vierzehnjährigen Jamie zu sehen. Fünf schelmische kleine Racker mit Locken und Sommersprossen. »Aber es war auch nicht einfach als einziges Mädchen – und einzige Hexe. Es war nicht leicht, es geheim zu halten.«

Ich kann mir kaum vorstellen, dass Rilla irgendetwas geheim halten kann, so eine Schnatterliese, wie sie ist.

»Ich glaube, Jamie – ach, ich soll ihn ja jetzt James nennen, ich vergesse das immer –, James ahnt es vielleicht. Und Mama weiß es natürlich. Sie ist nämlich auch eine Hexe, aber keine besonders gute. Sie beherrscht nur ein paar ganz einfache Illusionszauber. Nicht, dass ich so viel besser wäre. Du hast sicherlich schon gemerkt, was für ein hoffnungsloser Fall ich bin, wenn es um Bewegungszauber geht, und Heilen kann ich überhaupt nicht«, erklärt Rilla verlegen. »Ich kann wirklich froh sein, dass die Schwestern mich überhaupt wollten.«

»Ich wünschte, mir ginge es auch so. Dass ich darüber froh wäre«, platze ich heraus. Unser Zimmer hat ziemlich hohe Wände, aber jetzt, während unserer leisen Unterhaltung bei Kerzenschein und zugezogenen Vorhängen, kommt es mir klein und gemütlich vor. »Fragst du dich nie, wie dein Leben wohl aussähe, wenn du nicht erwischt worden wärst?«

»Wahrscheinlich hätte ich weiterhin Bonbons aus Ahornsirup gemacht, irgendwann geheiratet und einen Haufen Rabauken großgezogen, genau wie Mama.« Rilla wirft mir ein Bonbon zu, und ich stecke es mir in den Mund. »Aber ich bin nun mal erwischt worden; was soll ich also darüber nachbrüten. Ich wollte schon immer Schwestern haben, und jetzt habe ich Dutzende. Ich bin glücklich hier.«

Ich beuge mich vor und streiche die zerknitterte blaue Steppdecke glatt. »Es macht dir also nichts aus, dass du gar keine Wahl hattest?«

»Es ist bei Weitem besser als Harwood«, seufzt Rilla. »Wir haben es warm, wir haben zu essen, und wir haben ein Dach über dem Kopf. Es ist nun wirklich nicht wie im Gefängnis hier, Cate.«

Aber für mich fühlt es sich so an. Selbst wenn es meine Entscheidung war hierherzukommen, war es keine wirkliche Entscheidung.

Ich kann nicht aufhören, dem Leben hinterherzutrauern, das mir verwehrt wurde.

Ich sollte nicht an ihn denken, aber die Erinnerungen sind hinterhältig. Sie schleichen sich ohne Vorwarnung heran; alles scheint sie hervorzurufen. Immer wieder spielen sie sich in meinem Kopf ab, wunderschön und quälend zugleich: Finn, wie er mich damit aufzieht, Piratengeschichten zu lesen; Finn, wie er mich in unserem Gartenpavillon küsst, sodass ich beinah verrückt werde; Finn, wie er um meine Hand anhält und mir den Rubinring seiner Mutter ansteckt.

Und die letzte Erinnerung: Finn, wie er dasteht, als ich die Kirche verlasse, in der ich eigentlich unsere Verlobung bekannt geben sollte, und mich fragt, warum.

Ich dachte wirklich, ich könnte ihn heiraten und in Chatham bleiben und glücklich sein.

Wie dumm von mir. Die Schwesternschaft hätte es niemals zugelassen. Nicht, solange eine der Cahill-Schwestern die Schwesternschaft wieder an die Macht bringen könnte.

Was mag Finn wohl jetzt von mir denken?

Doch über diese Frage nachzudenken, macht mich nur noch unglücklicher.

Rilla hat recht. Ich muss aufhören zu schmollen.

Ich stehe auf. »Gut. Gehen wir hinunter?«

»Wirklich?« Rilla schnellt empor wie ein Springteufel.

»Ja. Ich werde dir von nun an eine bessere Freundin sein, Rilla. Gibst du mir noch eine Chance?«

Sie grinst und hüpft vom Bett. »Oh, keine Sorge. So schnell gebe ich nicht auf.«

Ich suche gerade meine Bücher zusammen, und Rilla steckt noch ein paar Bonbons ein, um sie mit ins Wohnzimmer zu nehmen, als es an unserer Tür klopft. Rilla reißt die Tür auf, und davor steht Schwester Cora höchstpersönlich.

»Guten Abend, Marilla. Wie geht es dir?« Schwester Coras blaue Augen funkeln wie Saphire; sie erinnern mich an Mauras.

»G-gut«, stottert Rilla überrascht. »Wie geht es Ihnen, Ma’am?«

»Es ging mir schon besser«, gesteht unsere Schulleiterin mit geschürzten Lippen. »Catherine, dürfte ich dich bitten, mich auf eine Tasse Tee in mein Zimmer zu begleiten?«

Mit ihren glänzenden weißen Haaren, die sie wie eine Krone hübsch um den Kopf geflochten trägt, und ihrem taubengrauen Kleid mit weichem weißen Pelzbesatz sieht Schwester Cora aus wie eine majestätische alte Königin. Sie sitzt auf ihrem geblümten Sessel und plaudert mit mir. Sie schenkt uns Tee ein.

Und lässt mich warten.

Meine Gedanken rasen. Ist Maura oder Tess etwas zugestoßen? Hat Schwester Cora etwas Neues über die Prophezeiung erfahren? Unsere Äbtissin lädt ihre Schülerinnen nicht ohne Grund zum Tee.

»Womit kann ich Ihnen dienen, Schwester?«, frage ich schließlich.

Sie betrachtet mich über den Goldrand ihrer Teetasse hinweg. »Ich würde dir gerne vertrauen können, Catherine.«

Sie klingt, als hätte sie da so ihre Zweifel.

»Das beruht auf Gegenseitigkeit«, antworte ich ruhig und streiche über meinen marineblauen Rock.

Cora lässt ein lautes, kehliges Lachen hören, das mehr zu einer Bardame als zu einer Königin passen würde. »Verständlich. Ich weiß, dass du nicht aus freien Stücken hier bist. Ich würde mich gerne bei dir dafür entschuldigen, aber das würde mich wohl wie eine Heuchlerin aussehen lassen, nicht wahr? Ich möchte, dass du mir vertraust, aber ich weiß, dass so ein Vertrauen nicht schnell aufgebaut ist. Unglücklicherweise haben wir leider nicht viel Zeit. Hier.«

Sie reicht mir eine Tasse Tee und streift dabei leicht mit dem kleinen Finger über meine Hand.

Als ihre Haut die meine berührt, verschlägt es mir den Atem.

Schwester Cora ist krank. Böswillig liegt das Leiden in ihrem Körper verborgen. Als ich mit meiner Magie danach taste, fühle ich es wie eine schwarze Wolke in ihrem Bauch, und aus reinem Selbsterhaltungstrieb zucke ich zurück. Die Tasse fällt zu Boden. Der Tee spritzt auf mein Taftkleid und sickert zwischen den weißen Porzellanscherben in den hellgrünen Teppich.

»Oh, das tut mir leid«, sage ich beschämt, aber ich kann den Blick nicht von ihr lösen.

Auf einen Wink ihrer Hand fliegen die Scherben in den Papierkorb neben ihrem Schreibtisch. »Du kannst es also spüren«, stellt sie fest.

»Sie sind krank«, flüstere ich. Sogar im flackernden Kerzenschein kann ich ihre Falten an Hals und Gesicht sehen, und die blauen Adern, die sich unter der pergamentenen Haut ihrer Handrücken abzeichnen. Sie muss fast siebzig sein.

»Ich sterbe«, korrigiert sie mich. »Sophia gibt ihr Bestes, aber sie kann mir stets nur ein paar Stunden des Friedens schenken. Doch was mir am meisten Sorge bereitet, ist die Frage meiner Nachfolge. Inez wird die Schwesternschaft so lange leiten, bis die Verkündete volljährig ist. Ich will offen mit dir sprechen, Catherine. Du wirst im März siebzehn, und mir wäre es lieb, wenn Inez die Leitung der Schwesternschaft nicht länger übernimmt als unbedingt notwendig. Es ist wichtig, dass du verstehst, was auf dem Spiel steht.«

Die Angst kriecht mir den Rücken hoch. Ich bin hierfür noch nicht bereit. Ich bin es zwar gewohnt, mich um meine Schwestern zu kümmern, aber für über hundert Hexen verantwortlich zu sein? Ich weiß doch gar nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie um alles in der Welt ich sie beschützen soll. Ich dachte, es würde noch Jahre dauern, bis ich an die Macht käme und die Führung übernehmen müsste!

»Ich weiß sehr wohl, was auf dem Spiel steht.« Ich stehe auf und stemme die Hände in die Hüften. Meine Angst lässt mich schnippisch werden. »Ich bin eine Hexe, meine Schwestern sind Hexen, und meine Freundinnen sind Hexen. Denken Sie etwa, ich will mit ansehen, wie Mädchen wie wir ertränkt, gehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden? Ich wünschte, ich wüsste, wie ich es verhindern kann, aber ich weiß es nicht! Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen.«

Schwester Cora nippt an ihrem Tee. »Wenn du dich setzt, kann ich es dir erklären.«

Ich nehme wieder auf dem großen geblümten Sessel Platz und wärme meine Hände an der neuen Teetasse, die sie mir reicht. Das Kloster ist eigentlich ein äußerst modernes Gebäude; es wurde mit Gasheizungen und Toiletten mit Wasserspülung ausgestattet. Aber die Räume haben sehr hohe Decken und gotische Bogenfenster, durch deren Rahmen der eisige Novemberwind zieht. Ein bisschen kalt ist mir hier immer.

»Du bist ein kluges Mädchen, Catherine. Ich gehe davon aus, dass dir die aktuellen Unstimmigkeiten innerhalb der Schwesternschaft nicht entgangen sind«, fängt Schwester Cora an zu erklären. »Einige sind des Wartens müde geworden. Sie sind der Ungerechtigkeiten gegenüber Hexen und Frauen überdrüssig. Und jetzt, da wir dich gefunden haben, wollen sie den offenen Krieg mit der Bruderschaft. Sie sagen, die Zeit sei reif, dass wir wieder die Macht übernehmen, und wir sollten alles dafür tun, was notwendig ist. Hast du solche Gespräche bereits verfolgt?«

»Ja, das habe ich.« Alice schwingt nach dem Abendessen gerne im Wohnzimmer solch leidenschaftliche Reden.

»Und dann gibt es diejenigen, die den rechten Augenblick abwarten wollen. Die Angst davor haben, was für Opfer so ein Krieg mit sich bringen würde. Ich gehöre zu Letzteren«, räumt Schwester Cora ein. »Ich denke, einen Krieg zu führen, bevor wir bereit sind, könnte desaströse Folgen haben.«

Ich nehme einen Schluck von meinem Tee, der köstlich und ein bisschen scharf schmeckt. Wahrscheinlich ist gemahlener Ingwer darin. »Und was sollen wir Ihrer Meinung nach in der Zwischenzeit tun?«

»Abwarten, bis du deine magischen Kräfte voll entfaltet hast. Ich habe Vertrauen in Persephone und die Prophezeiung, Catherine, auch wenn wir sie noch nicht ganz verstehen.« Auch wenn ich mich noch nicht als besonders nützlich erwiesen habe, meint sie wohl. »Und bis dahin müssen wir Informationen sammeln. Ich habe Informanten innerhalb der Bruderschaft. Einer ist Mitglied im Höchsten Rat. Er ist der direkte Nachfolger von Covington, und er arbeitet daran, dass diejenigen, die auf unserer Seite sind, in machtvolle Positionen gelangen. Das kann natürlich nicht über Nacht geschehen, aber ich halte es für den besten Weg.«

»Es ist wahrscheinlich der sicherste«, stimme ich zu. »Mit dem geringsten Risiko, dass wir alle in unseren Betten ermordet werden.«

Sie lächelt gequält. Sie muss einmal eine sehr schöne Frau gewesen sein, was ihre Gesichtszüge und die Art, wie sie den Kopf hält, immer noch erkennen lassen. »Das versuche ich zu verhindern, ja. Wir wären eindeutig im Nachteil, wenn es zu einem offenen Krieg kommen sollte. Es gibt Tausende von Brüdern – und nur ein paar Hundert von uns.«

»Aber Bruder Covington könnte noch für weitere zwanzig Jahre im Amt sein«, gebe ich zu bedenken. »Er ist sehr beliebt. Und charmant.«