Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Robert Mayfeld

- Sprache: Deutsch

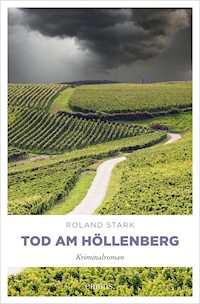

Ein psychologischer Krimi – und eine spannende, kulinarische Reise durch den Rheingau. Im Aßmannshäuser Höllenberg wird eine Leiche gefunden, die dort vor acht Jahren vergraben wurde. Als dann noch ein wichtiger Zeuge verschwindet, ahnt Kommissar Mayfeld, dass er vor dem härtesten Fall seiner Karriere steht. Bei seinen Ermittlungen stößt er in ein Nest aus Götzendienern und Gotteskriegern – und auf eine Verschwörung, mit der niemand gerechnet hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 482

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roland Stark ist Arzt und Psychotherapeut. Er lebt und arbeitet in der eigenen Praxis im Rheingau, ist verheiratet und hat eine Tochter.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2017 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Montage aus iStockphoto.com/Silberkorn, shutterstock.com/Pictureguy

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch

Lektorat: Dr. Marion Heister

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-261-8

Rheingau Krimi

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Für Ingrid

Es difícil encontrar en la sombra claridad,cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad.Es ist schwer, im Schatten Klarheit zu finden,wenn die Sonne, die uns scheint, die Wahrheit ausbleicht.

Victor Jarain »Caminando«

Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war,die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.

Kevin Spaceyin »Die üblichen Verdächtigen«

Auch der Mutigste von uns hat nur selten den Mutzu dem, was er eigentlich weiß …

Friedrich Nietzschein »Götzen-Dämmerung«

EINS

Der Rhein floss träge in seinem Bett, die Luft flirrte über dem Wasser, und eine leichte Brise trug das Tuckern der Bootsmotoren über den Treidelpfad die Uferböschung hinauf bis zum Balkon der Villa über dem Strom. Es roch nach Staub und gemähtem Gras, irgendwo verwesten Fische. Der Duft eines Sommers am Fluss.

Robert Mayfeld nutzte den freien Tag, um das Buch zu lesen, das er bei seinem letzten Besuch im Kloster Eberbach gekauft hatte, eine Biografie über Bernhard von Clairvaux.

Julia legte ihren Krimi beiseite. »Interessant?«, fragte sie mit spöttischem Ton. Mayfeld mochte diesen Ton, genauso wie das rote luftige Sommerkleid, das seine Frau trug.

»Allerdings. Der heilige Bernhard ist eine sehr widersprüchliche Person. Er hat nicht nur neunundsechzig Klöster gegründet und eine innerkirchliche Reformbewegung angeführt, er gilt auch als bedeutender Schriftsteller und Mystiker«, begann Mayfeld zu erzählen. »Er wird unter anderem wegen seiner Meditationen über das Hohelied der Liebe geschätzt. Außerdem war er ein einflussreicher Politiker und einer der wichtigsten Ideologen der Kreuzzüge. Von ihm stammt die Idee, den Kreuzfahrern alle ihre Sünden zu erlassen, ebenso wie die Schulden bei jüdischen Geldverleihern.«

»Wer in den Krieg gegen Andersgläubige zieht, kann machen, was er will, er kommt auf jeden Fall in den Himmel?« Julia schürzte die Lippen und warf einen skeptischen Blick auf das Buch. »Was für ein komischer Heiliger. Wahrscheinlich sind die alle irgendwie komisch gewesen.«

Jedes Zeitalter hat die Helden, die es verdient, dachte Mayfeld. Spätere Generationen würden die heutigen vermutlich auch komisch finden. »Bernhard war ein begnadeter Redner und konnte Massenhysterien erzeugen. Auf die Art hat er vermutlich seine Wunder vollbracht. Die Leute wollten ihm glauben. Aber Bernhard galt auch schon bei manchen Zeitgenossen als Fanatiker. Er hat die Muslime genauso gnadenlos bekämpft wie seine innerkirchlichen Gegner, die er, wo immer er konnte, persönlich diffamierte, mal wegen ihrer sexuellen Neigungen, mal wegen ihrer Abweichung von der reinen christlichen Lehre.«

»Scheint ein echter Hassprediger gewesen zu sein«, bemerkte Julia.

Im Radio liefen die Nachrichten. In Marseille hatte ein aus dem Maghreb stammender Franzose einen Brandanschlag auf eine jüdische Schule verübt, der Mann wurde von der Polizei erschossen. Einige Dutzend Flüchtlinge waren bei der Fahrt über das Mittelmeer ertrunken, die genaue Zahl konnte niemand nennen. In einer Kleinstadt nahe Kassel hatte am Vorabend ein Flüchtlingsheim gebrannt, von den Tätern fehlte jede Spur. Eine Politikerin hatte gefordert, die deutschen Grenzen mit einem Zaun zu sichern und notfalls auf Flüchtlinge zu schießen.

Hassprediger überall.

Der Wetterbericht kündigte eine Fortsetzung des wechselhaften Wetters an und warnte vor zunehmender Gewitterneigung.

Mayfeld ging ins Wohnzimmer, schaltete das Radio aus und legte eine CD ein. Jan Garbareks »Officium«. Ein gregorianischer Choral und der Gesang eines Sopransaxofons erfüllten den Raum und drangen nach draußen in die sommerliche Hitze.

»Erinnerst du dich an das Konzert im Kloster?«, fragte Mayfeld, als er sich wieder zu Julia setzte.

Sie lächelte. »Na klar. Das war unvergesslich, wie Garbarek und die Sänger zwischen den Säulen der Basilika wandelten und die Sphärenklänge ihrer Musik durch die Kirche schwebten. Man konnte den Glauben an das Gute in der Welt zurückgewinnen.«

So war es auch Mayfeld gegangen. »Dem heiligen Bernhard hätte es vermutlich nicht gefallen. Er war ein Gegner des gregorianischen Chorals seiner Zeit, er kritisierte ihn wegen seiner Vielstimmigkeit und der Kunstfertigkeit der Sänger. Das führe zu Eitelkeit und lenke von der christlichen Botschaft ab. Er veranlasste deswegen eine Musikreform, und für eine Weile wurden gregorianische Choräle nur noch einstimmig gesungen.«

»Ein Feind der Vielstimmigkeit, wie passend für einen Fundamentalisten.«

Eine Weile lauschten sie dem vielstimmigen Sanctus eines anonymen Künstlers aus dem Mittelalter.

Dann klingelte Mayfelds Handy. Das Profane brach ins Heilige ein.

»Denk daran, heute ist dein freier Tag«, sagte Julia drohend. »Der Arzt hat gesagt, du sollst kürzertreten.«

Ärzte hatten oft gute Ratschläge parat, sagten aber selten, wie man sie umsetzen sollte. Mayfeld schätzte diese Art der Fürsorge überhaupt nicht, sie machte ihn älter, als er war. Fand er.

Nina Blum rief an, die Kollegin aus dem Wiesbadener Polizeipräsidium, wie immer war sie fröhlich und gut gelaunt. Mayfeld wusste oft nicht, ob er darüber den Kopf schütteln oder sich anstecken lassen sollte. Sich anstecken lassen war auf jeden Fall die angenehmere Alternative.

»Ich weiß, es ist dein freier Tag«, zwitscherte Nina ins Telefon, als ob sie eine besonders erfreuliche Nachricht zu verkünden hätte, »aber das willst du bestimmt wissen. Gerade kam eine Nachricht aus Assmannshausen. Bei Bauarbeiten wurde dort eine Leiche gefunden. Ich fahr jetzt hin.«

»Ich bin zu Hause. Hol mich ab«, antwortete Mayfeld und beendete das Gespräch so schnell, dass Julia nicht mehr eingreifen konnte.

»Das kann doch nicht wahr sein«, stöhnte sie und tippte sich verärgert mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. Dann vertiefte sie sich wieder in ihren Kriminalroman.

Eine halbe Stunde später saß Mayfeld neben Nina Blum in ihrem Wagen. Mit kiwigrünen Jeans und einem rosa T-Shirt bewies sie wie immer Mut zur Farbe. Ein bunter Vogel im grauen Polizeiapparat.

»In der Höllenbergstraße, am Rand des Ortes, wurde der Keller für einen Neubau ausgehoben. Das Gelände war bis vor einem Jahr Brachland. Bauarbeiter haben dort eine Leiche gefunden. Nach den Schilderungen der Kollegen am Telefon dürfte sie schon eine ganze Weile dort gelegen haben. Tut mir leid um deinen freien Tag.«

Mayfeld winkte ab. »Es ist gut, dass du mich informiert hast. Ich hätte mich sonst geärgert.«

Der Weg nach Assmannshausen war mühseliger als sonst, Baustellen verengten die B 42 an mehreren Stellen.

»Altlasten«, murmelte Mayfeld.

Nina grinste. »Das ist ’ne ziemlich spezielle Bezeichnung für eine länger liegende Leiche.«

»Ich meine die Bomben, nach denen überall gesucht wird. Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg.«

Die Erde war in Bewegung, unterhalb der äußersten Kruste verschoben sich Gesteinsschichten gegeneinander. Niemand außer ein paar Spezialisten wusste davon, aber die Schichten arbeiteten unablässig, Jahr für Jahr, die Ruhe an der Oberfläche war trügerisch. Dieser innere Aufruhr schob Bomben und Granaten immer näher an die Oberfläche, ähnlich wie ein menschlicher Körper Fremdkörper nach außen transportierte, wo sie irgendwann als Eiterherde aus ihm herausbrachen. So stellten die Bomben über siebzig Jahre nach dem Krieg eine Gefahr dar, die mit der Zeit immer größer wurde, da niemand mehr damit rechnete, mit tödlichen Grüßen aus einem fernen Zeitalter zu tun zu bekommen.

»Irgendwann müsste mal Schluss sein mit der Vergangenheit«, bemerkte Nina lachend.

»Unbedingt«, erwiderte Mayfeld in sarkastischem Ton. »Aber es ist nie Schluss. Die Blindgänger bleiben gefährlich.«

Sie passierten die Reste der Hindenburgbrücke am Eingang von Rüdesheim.

»Wurde die Brücke auch im Krieg zerstört?«, fragte Nina.

»Von den Deutschen, wenige Tage vor der Kapitulation. Man wollte dem Feind nichts hinterlassen, was noch funktionierte.«

»Wie krank ist das denn?«, kommentierte Nina mit der Unbekümmertheit der späten Geburt.

»Ziemlich.«

Später warteten sie vor dem Bahnübergang in Rüdesheim, dann vor zwei Baustellen an der Uferstraße, die sich zwischen Fluss und Bahnlinie durch das Rheintal schlängelte. Schließlich erreichten sie Assmannshausen und bogen in die Höllenbergstraße ein. Am Ende des Orts, zwischen den letzten Häusern und den ersten Rebzeilen der berühmten Weinlage, standen Einsatzfahrzeuge der Polizei, eine Grube war mit rot-weißen Bändern abgesichert.

Mayfeld sah Adler, den Chef der KTU, unten in der Grube knien. Er war in einen weißen Schutzanzug gezwängt, und der Schweiß rann ihm über das rosige Gesicht. Mühsam wuchtete sich der füllige Kollege in die Senkrechte und blinzelte zu Mayfeld empor.

»Eine Leiche im Keller«, bemerkte er trocken.

***

Er schloss die schwere Stahltür, die in den Stollen führte, ging den Trampelpfad hinunter und durchschritt die Halle. Er warf das Handy auf den Schreibtisch in der Ecke der staubigen Werkstatt. Der wichtigste Teil der Arbeit war getan.

Die Pflicht. Jetzt kam die Kür. Noch war nicht alles in trockenen Tüchern. Er würde eine Weile untertauchen und alle zum Narren halten. Sehen, was geht, wie sich alles entwickelt. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Irgendwann würden sie ihn alle kennenlernen. Zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt war es leider notwendig, dass er unentdeckt blieb.

Er hatte sowieso nicht vor, den Märtyrer zu spielen. Er war ja schließlich kein Moslem. Seine Operationsbasis war der »Kyffhäuser«. So nannte er den Stollen, passend zu dem Namen, den sie ihm bei der »Heimattreuen Jugend« gegeben hatten: »Barbarossa«. Damals, bei ihrem Treffen am echten Kyffhäuser, hatten sie lange diskutiert über diesen Namen, manchen war der Namensgeber zu christlich. Aber immerhin war Barbarossa ein deutscher Kaiser gewesen, der gegen die arabischen Horden in den Krieg gezogen war. Das war das Entscheidende: Er war ein deutscher Krieger.

Ihm waren die ganzen Diskussionen damals gleichgültig gewesen, er war bloß stolz, dazuzugehören, allein das war wichtig. Außerdem war er kein Theoretiker, zumindest damals war er keiner gewesen. Er war eher ein Mann der Tat, und das galt heute noch. Wotan hatte ihn in die Gruppe geholt. Für den erledigte er bis heute Aufträge. Für ihn und Hagen. Aber ein Handlanger war er nicht. Ein Barbarossa war kein Befehlsempfänger.

Wotan war der Einzige gewesen, der sich nach der Wende um ihn gekümmert hatte. Ganz anders als seine versoffene Mutter mit ihren Typen, die andauernd wechselten. Also zumindest früher. Sogar ein Fidschi war damals dabei gewesen. Einfach nur widerlich. Jetzt wollte sie davon nichts mehr wissen. Hatte angeblich ein neues Leben begonnen und konnte sich an nichts mehr erinnern. Aber jetzt konnte sie ihm gestohlen bleiben.

Seine Alte kam herein und warf einen geilen Blick auf die Pritsche, die hinter dem Schreibtisch stand.

»Hallo, Bea«, sagte er.

»Nenn mich nicht Bea, ich hab einen eigenen Namen«, fauchte sie ihn an. Immer wieder das Gleiche. Das machte sie bloß, um ihn zu provozieren. Um ihn scharfzumachen.

»Das passt am besten zu Barbarossa«, erklärte er ihr zum hundertsten Mal. Beatrix war die Frau von Barbarossa gewesen, das hatte er im Internet gelesen.

»Trotzdem.«

Es war gar nicht gut, wenn Frauen zu viel dachten, fand Barbarossa. Das zumindest hatte man seiner Mutter nicht vorwerfen können. Warum tauchte die blöde Kuh andauernd in seinen Gedanken auf? Weg mit ihr. Wo war er stehen geblieben? Richtig. Auch bei national gesinnten Frauen war es nicht gut, wenn sie zu viel dachten. Es fühlte sich irgendwie falsch an. Und Barbarossa wusste, dass er sich auf seine Instinkte verlassen konnte. Er warf sich eine Hermann-Göring-Pille ein, bestes und reinstes Methamphetamin. Das machte ihn stark und mächtig und scharf wie einen Stuka.

»Mädchen, die pfeifen, und Hühnern, die krähen …«, sagte er grinsend.

»Arschloch«, giftete Bea ihn an.

… soll man beizeiten den Hals rumdrehen, dachte Barbarossa. Er könnte ja schon mal ein bisschen damit anfangen.

ZWEI

Sie hatten im Stillwasser hinter der Mariannenaue geankert. Die schwüle Luft lastete auf dem Wasser und verschluckte den Lärm der Vögel. So nannte Yasemin deren Gesang. Das Lied der Natur, widersprach Ginger immer wieder.

Ginger Havemann hörte die Bäume flüstern, sie verstand den Gesang der Vögel, manchmal sprachen Gebäude und Landschaften zu ihr. Sie war am Morgen mit ihrer Freundin Yasemin Zilan zum Schiersteiner Hafen gefahren. Von dort aus hatten sie mit der »Blow Up« einen Ausflug auf dem Rhein gemacht, bis die Hitze sie ermattete und sie sich zu einer Rast im Herzen des Vogelparadieses in der Mitte des Flusses entschlossen. Nun räkelten sie sich träge auf dem Holzdeck des alten Kajütbootes. Yasemin trug nur ihr Zungenpiercing, Ginger bloß ein Nietenhalsband.

Die Hitze war kaum auszuhalten. Erst hatte es wochenlang geregnet, jetzt diese Hitzewelle. Sie stupste Yasemin mit der großen Zehe in die Flanke, sprang auf und stürzte sich kopfüber in den Fluss, genauso wie es der Vater der kleinen Ginger verboten, der Fluss aber immer wieder gefordert hatte. Komm zu mir, versenke dich in mich, tu, was du willst, sei frei. Yasemin sprang hinterher, ein paar Stockenten suchten erschrocken das Weite. Die beiden Frauen tunkten sich gegenseitig unter Wasser und schwammen ein paar Züge den schimpfenden Enten hinterher.

Nachdem sie über die Badeleiter wieder an Bord gekrabbelt waren, spritzten sie sich mit einem Wasserschlauch ab, so ganz mochten sie den Entwarnungen zur Wasserqualität des Rheins nicht trauen. Danach rubbelten sie sich trocken und fielen übereinander her.

»Scheiße«, zischte Yasemin später. »Schau, der Spanner!« Sie deutete zu einer Motoryacht hundert Meter flussabwärts. Der Skipper hatte sich mit einem Fernglas bewaffnet, beobachtete damit aber nicht die reichhaltige Vogelwelt.

Sie verzogen sich unter Deck. Ginger stellte die Musikanlage an und ließ eine Aufnahme ihrer Band CatCry spielen. Folk-Punk mit einer kräftigen Prise Metal. Auch Frauen können laut sein, war die Devise der Band. Gemeinsam mit der Musikkonserve schrien Ginger und Yasemin um die Wette.

Nach einer Weile kletterten sie wieder nach oben und packten die Kühltasche aus, die ihnen Jo gerichtet hatte. Jo Kribben war ihr Mitbewohner in der Wiesbadener Westendstraße, Hausbesitzer, Vermieter, Journalist und begnadeter Hobbykoch. Ginger tauchte den Finger in die Schüssel mit Hummus und fütterte sich und Yasemin. Dann verspeisten sie die Seezungenröllchen und bissen in scharfe Hähnchenschenkel. Zum Schluss gab es Tequila mit Zitrone und Salz, geschlürft aus dem Bauchnabel der anderen.

»Hast du mittlerweile Klienten?«, fragte Yasemin, nachdem sie eine Weile geruht hatten.

»Nö.«

Nach einer ausgedehnten Weltreise hatte Ginger die Scherben ihres Lebens zusammengekehrt und eine Detektei eröffnet. Bislang hatte sie alle Klienten abgelehnt. Ehemänner oder Frauen beim Seitensprung erwischen, schwarzarbeitende Arbeitnehmer bei ihren Arbeitgebern verpfeifen, das war nicht ihr Ding. Sollten andere die Munition für die Selbstgerechten und Verfolger dieser Welt liefern.

Aber sie hatte nichts anderes gelernt als Polizistin. Und man hatte sie aus dem Polizeidienst entlassen. Die Weltreise dauerte über ein Jahr und führte sie auf alle fünf Kontinente. Danach war sie um viele Erfahrungen reicher und pleite. Ein Mönch in Tibet hatte sie gefragt, wovor sie davonlaufe, da war sie wieder nach Deutschland zurückgeflogen. Ihr Großvater Roman hatte ihr das Startkapital für die Detektei geschenkt.

»Wie lange kannst du dich noch über Wasser halten?«, wollte Yasemin wissen.

»Ich könnte die ›Blow Up‹ verkaufen.« Aber das würde ihrem Vater das Herz brechen. Für ihn war es schlimm genug, dass er das Boot nach einem Schlaganfall nicht mehr selbst fahren konnte.

Sie schwiegen eine Weile und ließen sich die Sonne auf die Haut brennen.

Gingers Handy klingelte.

»Geh nicht ran«, bat Yasemin.

Aber eine ihrer Vorahnungen sagte Ginger, dass sie rangehen sollte. Ans Telefon und überhaupt. »Umleitung vom Büro«, zeigte das Display an. Los, sagte das Telefon.

»Tante Mia, was für eine Überraschung«, begrüßte Ginger die Anruferin.

Tante Mia klang sehr aufgeregt. »Du musst mir helfen, meine Liebe. Du hast doch diese Detektei. Es ist ein Notfall. Du musst jemanden für mich suchen. Komm bitte sofort. Geld spielt keine Rolle.«

In Gingers Lage war das ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte.

Sie packten alles zusammen, lichteten den Anker, zeigten dem Spanner von nebenan den erhobenen Mittelfinger und tuckerten zurück in den Schiersteiner Hafen. Yasemin fuhr mit ihrem Suzuki Jimny zurück in die Innenstadt und Ginger mit ihrer Carducci Adventure zur Grorother Mühle.

Ginger fuhr an Streuobstwiesen vorbei, an Weiden und Weinbergen. Die Luft flirrte vor Hitze. Die Grorother Mühle war ein Gebäudekomplex zwischen Frauenstein und Schierstein. Die Backsteinbauten aus dem 18. Jahrhundert lagen auf einem Areal nahe dem Lindenbach, der von den Frauensteiner Hügeln zum Rhein hinabfloss. Ein stilles Idyll, in dem die Zeit langsamer voranschritt als anderswo, in dem schattige Wiesen und Bäume zur Rast einluden. Mia Pfaff, eine alte Freundin von Gingers Mutter, betrieb hier eine Gärtnerei und hielt Thüringer-Wald-Ziegen sowie Pustertaler Sprinzen. Ginger war erstaunt, dass sie sich die Namen der Ziegen und Rinder gemerkt hatte. Das sind alte Nutztierrassen, die vom Aussterben bedroht sind, und ich tue was gegen den beschissenen Lauf der Welt, hatte ihr Tante Mia erklärt, als Ginger vor drei Jahren das letzte Mal bei ihr zu Besuch gewesen war.

Sie stellte ihre Enduro im Hof des Anwesens ab, machte mit dem Handy ein paar Fotos. Mia Pfaff kam ihr aus einem Gewächshaus hinter dem Hauptgebäude entgegen. Sie hatte sich in den letzten Jahren kaum verändert; mittlerweile über fünfzig, bewegte sie sich immer noch wie ein junges Mädchen. Sie trug eine grüne Latzhose, ihre silbergrauen Haare lugten unter einem violetten Kopftuch hervor, das genau auf die Farbe der Gummistiefel abgestimmt war. Sie zog an einer türkisfarbenen Meerschaumpfeife, ohne die sich Ginger Tante Mia gar nicht vorstellen konnte.

Aber Mia wirkte angespannt und besorgt. Damals, als Gingers Mutter verschwunden war, war Mia die Zuversicht in Person gewesen. Das war jetzt anders.

»Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen, meine Liebe«, sagte Mia, nahm die Pfeife aus dem Mund und umarmte sie. »Bist du schon lange wieder in Deutschland?«

»Vorgestern aus dem Urlaub zurückgekommen.«

»Das meine ich nicht.«

»Ein halbes Jahr.« Ginger hätte sich früher bei Mia melden sollen. Hatte sie deswegen ein schlechtes Gewissen? Eher fühlte sie Scham, weil sie davongelaufen war. Nein, das war auch Quatsch. Es brachte sie einfach durcheinander, wenn sie mit Freundinnen ihrer Mutter zu tun hatte. Sie musste sich zusammenreißen.

»Schön, dass du Zeit für mich hast. Komm mit.«

Ginger folgte Mia ins Haus. In dem alten Gemäuer war es angenehm kühl. Mia führte ihre Besucherin in eine große, abgedunkelte Wohnküche mit alten Fliesen auf dem Boden und an den Wänden. Hinter der Küchentheke funkelten blank polierte Kupferkessel und warfen neugierige Blicke auf die Besucherin. Das kommt dir nur so vor, sagte sich Ginger zur Beruhigung.

»Gläschen Apfelwein? Selbst gemacht.«

Ginger, die den Tequila noch spürte, schüttelte den Kopf. »Wasser wäre nett.«

Mia zuckte verständnislos mit den Schultern, stellte Ginger aber ein Glas Wasser auf den grob gehobelten Eichentisch. Sich selbst goss sie Apfelwein aus einer großen Karaffe ein.

»Du hast am Telefon von einem Notfall gesprochen, Mia. Was ist los?«

Mia zündete sich ihre Pfeife wieder an und blies Rauchkringel an die Decke.

»Uli ist verschwunden.«

Ginger erinnerte sich: Uli Bareis war Gärtner und arbeitete seit einigen Jahren bei Mia. Ein stiller und zurückgezogener Typ mit einem exotisch geschnittenen Gesicht. Ginger hatte ihn nur flüchtig kennengelernt und nicht besonders gemocht. Er war für sein Alter zu jungenhaft und hatte etwas Hinterwäldlerisches an sich. Aber Mia schien ihn zu mögen, Ginger hatte den Eindruck gehabt, dass zwischen ihrer Tante und dem mindestens zehn Jahre jüngeren Mann etwas lief.

»Uli lebt hier auf dem Hof?«

»Wir leben zusammen.«

»Verstehe. Wie lange ist er weg?«

»Seit gestern.«

Ginger atmete laut hörbar aus. Warum Mia keine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgab, diese Frage erübrigte sich. Sie wollte sich dort nicht lächerlich machen. Warum war sie nicht auf dem Rhein geblieben?

»Das ist nicht sehr lange. Ich nehme an, du hast versucht, ihn anzurufen, und er geht nicht an sein Handy.«

»Ich weiß, was du jetzt denkst, Ginger. Du hältst mich für eine hysterische Alte, der der jüngere Kerl weggelaufen ist und die deswegen verrücktspielt.«

Treffender hätte es Ginger nicht ausdrücken können, und Diplomatie war nicht ihre Stärke. »Sag mir ein paar Gründe, warum ich das anders sehen sollte.«

Mia zog nervös an ihrer Pfeife. »Er bekam gestern eine SMS und meinte, er müsse noch mal für eine Stunde weg. Heute ist mein Geburtstag, wir wollten den Tag ganz für uns haben. Er würde mir das nie antun.« Sie versuchte, ruhig zu sprechen, aber ihre Stimme war voller Panik. Jede Feuersirene klang gelassener.

»Glückwunsch. Ich meine, zum Geburtstag. Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Hast du versucht, ihm eine SMS oder eine WhatsApp zu schicken? Hast du Freunde angerufen?«

»Ja, ja, ich bin doch nicht blöd«, entgegnete Mia unwirsch. Sie schien trotz aller Angst irgendetwas zu verschweigen.

»Was ist los? Spuck es aus!«

Mia schien sich zu ärgern, dass sie ertappt worden war. Aber dann entschloss sie sich zur Offenheit. »Ich habe Uli zum Geburtstag ein schickes Smartphone geschenkt. Mit einer Spionage-App. Heißt mySpy. Damit kann ich seine ganze Kommunikation überwachen und seinen Standort per GPS bestimmen. Wenn er was mit dem Handy macht, bekomme ich eine Nachricht auf meines.«

»Ich glaub es nicht.«

»Aber sein Handy ist ausgeschaltet.«

»Kann ich gut verstehen.«

»Aber der weiß doch gar nichts von dieser App.«

»Vielleicht ist er nicht so blöd, wie du meinst.«

Am liebsten wäre Ginger aufgestanden und gegangen. Hier verschwendete sie nur ihre Zeit. Aber sie hatte wieder eine ihrer Ahnungen. Bleib hier, es ist besser so, flüsterte eine innere Stimme.

»Ich hab wohl bei dir verschissen«, sagte Mia kleinlaut.

Eigentlich schon, aber das behielt Ginger vorerst für sich. »Ich nehme an, dass du bestens über alle Aktivtäten Ulis informiert bist.«

Mia holte ein Notebook von der Küchenanrichte. »Die App ist tief im Betriebssystem vergraben und erscheint gar nicht auf der Bedieneroberfläche. Ich bin sicher, dass Uli sie nicht bemerkt hat. Er ist kein Technikfreak.« Sie öffnete das Notebook, dann wischte sie auf ihrem Smartphone herum. »Ich erhalte eine Kopie aller SMS, alle Verbindungsdaten der Telefonate, kann WhatsApp mitlesen, bin in seiner Cloud und bekomme ein Bewegungsprofil anhand der GPS-Daten.«

»Schöne neue Welt. Ich hielt dich für Oldschool.«

»Ich bin besorgt um meinen Mann, ich kümmere mich um ihn, und ich bin ein wenig eifersüchtig. Das ist Oldschool«, erwiderte Mia trotzig.

»Gab es Grund zur Eifersucht?«

»Svenja Meier. Die kleine Schlampe hat bis vor vier Wochen im Hofladen gearbeitet. Ich hab sie rausgeschmissen. Sie treibt sich mit miesen Typen rum und vögelt meinen Freund, ist faul und hat eine große Klappe.«

Ein echter Glücksgriff. »Warum hast du sie dann eingestellt?«

Mia kniff Mund und Augen zusammen. »Das war Uli, als ich mal eine Woche weg war. Das Amt hatte sie geschickt. Er meinte, jeder Mensch sollte eine Chance haben. Ich hab mir das mit der Chance anders vorgestellt.«

»Wie lange hat Svenja bei dir gearbeitet?«

»Vier Monate.«

»Und wo genau?«

»Sie war für unseren Verkaufsstand an der Grorother Straße zuständig.«

Ginger erinnerte sich, am Rande der Straße zur Autobahn standen ein paar Wagen, dort konnte man über den Sommer Gemüse, Obst und Marmeladen kaufen.

»Und wegen ihr hast du das mit mySpy gemacht?«

»Ich habe mich mit Uli ausgesprochen. Von der App habe ich ihm zwar nichts erzählt, aber seit vier Wochen wollte ich ihm wieder mein Vertrauen schenken und habe deswegen nicht mehr in seinen Daten rumgeschnüffelt. Aber glaub mir, er ist nicht bei ihr. Das spüre ich. Außerdem habe ich die Schlampe angerufen. Hier, schau dir das an.« Sie schob ihr das Notebook hin. So viel zum Thema Vertrauen.

Widerwillig betrachtete Ginger die Aufzeichnungen, die Mia erläuterte. Den größten Teil der Zeit hatte sich Uli in den letzten Wochen in der Nähe der Grorother Mühle aufgehalten. Zumindest war sein Handy dort gewesen. Montags, dienstags, mittwochs und samstags war er am Nachmittag regelmäßig in einem Fitnessstudio in Walluf, freitagabends in Wiesbaden.

»Da spielen wir zusammen Doppelkopf«, erklärte sie.

Lediglich mit zwei Adressen, die Uli aufgesucht hatte, konnte Mia nichts anfangen: mit der Hüttenstraße in Schierstein, wo Uli vor zwei und vier Wochen sonntagabends gewesen war, und mit einer Adresse am Zweiten Ring in Wiesbaden, wo er am vergangenen Freitagvormittag gewesen war. Diese Anschrift kannte Ginger genau: Uli war eine Stunde im Polizeipräsidium gewesen.

»Du solltest damit zur Polizei gehen«, sagte Ginger.

»Und denen erzählen, dass ich meinen Freund ausspioniert habe?«, zeterte Mia. »Na, du machst mir Spaß. Außerdem: Erinnerst du dich daran, wie die Bullen mit Vermisstenanzeigen umgehen? Als deine Mutter verschwunden ist, hat das keiner ernst genommen.«

Damit hatte Mia einen wunden Punkt bei Ginger getroffen. Damals hatte die Polizei so gut wie nichts unternommen. Zumindest war ihr das als Vierzehnjähriger so vorgekommen.

»Das kannst du nicht vergleichen«, entgegnete sie matt.

»Kann ich wohl. Und ich verrate dir noch etwas: Du bist früher immer gerne vorbeigekommen und hast dir ein Beutelchen Marihuana geholt. Was meinst du wohl, woher das kam? Aus Afrika? Aus Afghanistan? Nee, das war echtes Frauensteiner Gras. Aus dem Gewächshaus, in dem ich vorhin war. Das ist voll davon. Ich kann hier keine Bullen gebrauchen, verstehst du?«

Das verstand Ginger. Wer ein Gewächshaus voller Hanfpflanzen sein Eigen nannte, mochte keinen Besuch von der Polizei. Und den konnte Mia nicht ausschließen, wenn die Polizei ihren Job richtig machte und ihrer Vermisstenanzeige nachging. Ginger wendete sich wieder den Aufzeichnungen auf dem Notebook zu.

Am Samstagabend war Uli vom Fitnessstudio in Walluf zurück in die Grorother Mühle gefahren und hatte seine Wohnung um zweiundzwanzig Uhr noch einmal Richtung Frauenstein verlassen. Er war am Grorother Hof vorbeigefahren und in die Grorother Straße eingebogen. Auf dem Weg zur Autobahn hatte er dann das Smartphone ausgeschaltet.

Um einundzwanzig Uhr fünfzig hatte er eine SMS erhalten, was insofern ungewöhnlich war, als er meist über WhatsApp kommunizierte. Die SMS von einem unbekannten Sender lautete: »Es gibt neue Entwicklungen. Dringend. Treffpunkt gleich im Kapellchen. Schäferstunde.« Kapellchen hieß der Gutsausschank im Grorother Hof, einem Weingut anderthalb Kilometer oberhalb der Mühle. Aber am Kapellchen war Uli den Aufzeichnungen zufolge vorbeigefahren.

»Nimm den Auftrag an. Tu es mir zuliebe. Für eine alte Freundin deiner Mutter, die heute Geburtstag hat. Ein paar Erkundigungen, was ist denn schon dabei? Lad dir mySpy auf dein Smartphone, das hilft dir bei der Suche. Nenn mir einen Preis. Ich zahle ihn.«

Das war definitiv ein Angebot, das sie nicht ablehnen konnte.

»Fünfhundert Euro am Tag.«

»Okay.«

»Plus Spesen.«

»Kein Problem.«

»Plus Mehrwertsteuer.« Sie hätte tausend Euro sagen sollen. »Sag mir alles, was du über Uli weißt!«

Mia begann zu erzählen. Uli Bareis lebte seit acht Jahren in der Grorother Mühle. Er hatte hier eine Gärtnerlehre gemacht und war Mias Mitarbeiter und Geliebter geworden. Er ging regelmäßig ins Fitnessstudio und spielte mit Mia und Freunden am Freitagabend Doppelkopf. Außerdem war er Mitglied einer Band namens The New Petards, die Rock- und Popsongs aus den Siebzigern und Achtzigern coverte. Die Band übte immer donnerstags in einem Nebengebäude in der Grorother Mühle.

»Wo kommt Uli überhaupt her?«

»Seine Eltern leben in Lorch, mit denen versteht er sich nicht besonders gut, das sind so Frömmler. Er ist nach Frankfurt gezogen, um von denen wegzukommen, hat dort versucht, sich als Musiker durchzuschlagen. Aber das hat nicht richtig geklappt, und deswegen wollte er mit dreißig noch mal was Richtiges lernen. Mit Nachbarn seiner Eltern bin ich bekannt, von denen hatte er meine Adresse, und so kam er in meinen Gärtnereibetrieb und in mein Haus.«

»Und in dein Bett. Erzähl weiter: Was weißt du sonst noch über ihn?«

Mia schaute sie verständnislos an. »Das war doch schon eine ganze Menge. Uli ist nicht auf dem Psychotrip, der erzählt nicht andauernd von seiner Lebensgeschichte oder seiner schweren Kindheit im unteren Rheingau, falls du so was hören willst. Der ist ein ganz Lieber. Manchmal unbeholfen und zurückgezogen, manchmal unwirsch. Dann ist er wie ausgewechselt, und man lässt ihn am besten eine Weile in Ruhe, aber sonst, wie gesagt, ist er ein ganz Lieber. Er redet nicht gerne, aber so sind die meisten Männer.«

»Findest du das nicht ziemlich klischeehaft?«

»Klischees fallen nicht vom Himmel.«

»Nein, sie entstehen in den Köpfen.« Das war wahrscheinlich zu viel Belehrung für eine Auftraggeberin, die fünfhundert Euro pro Tag zahlte. Ein Themenwechsel schien Ginger angebracht.

»Wohnt ihr allein auf dem Hof?«

Mia schüttelte den Kopf. »Landwirtschaft ist ziemliche Knochenarbeit. Das war nie meine Sache, und allmählich bin ich dafür auch zu alt. Es gibt noch ein junges rumänisches Paar, das mir zur Hand geht. Die wohnen im selben Haus wie Uli, in der Wohnung obendrüber. Die beiden sind über das Wochenende zu einer Hochzeit nach Würzburg gefahren und kommen morgen im Lauf des Tages zurück. Ich hab sie übrigens nirgendwo angemeldet …«

Noch ein Grund, den Kontakt zur Polizei zu meiden.

»Und dann gibt es gelegentlich noch ein paar Saisonarbeiter, die hinter den Ställen leben. Sind aber momentan keine da.« Mia stand vom Küchentisch auf. »Gehen wir in Ulis Wohnung. Ich möchte, dass du dir seinen PC anschaust.« Ihr Tonfall signalisierte Ginger, dass sie jetzt keine Belehrungen über Privatsphäre und informationelles Selbstbestimmungsrecht hören wollte.

Ulis Wohnung befand sich in einem Nebengebäude des Anwesens neben den Ställen. Sie bestand aus einem kleinen Schlafzimmer, das offensichtlich selten benutzt wurde, einem Wohnzimmer, einem Bad und einer Küche. In der Spüle der Küche stapelten sich Siebe, Schüsseln, eine Filtertrommel, mehrere »Bubblebags« und eine Handpresse. Alles, was man für die Herstellung von Shit brauchte. Ginger machte Fotos. In einem alten Holzregal im Wohnzimmer fand sie eine umfangreiche Videosammlung. Es waren vor allem Horror- und Splatterfilme: »Im Blutrausch des Satans«, »Nackt unter Kannibalen«, »Bloodsucking Freaks«, »Großangriff der Zombies«, »Planet Terror«, »Muttertag«.

Ginger kamen Zweifel, ob Uli wirklich »ein ganz Lieber« war. Nach außen hin ruhig und still, das vielleicht schon … Auf einer Kommode neben dem Regal standen ein großer Bildschirm, ein High-End-Notebook, ein alter Videorekorder und ein DVD-Player. Sie fotografierte alles.

Mia ging an einen kleinen Schreibtisch und zog einen Zettel unter der Schreibauflage hervor.

»Das sind Ulis Passwörter«, sagte sie und hielt Ginger den Zettel vors Gesicht. »Sechshundert Euro pro Tag«, fügte sie hinzu, als sie Gingers Zögern registrierte.

Ginger seufzte. Das wäre nicht nötig gewesen. Sie würde sich das Notebook ansehen. Sie öffnete es und tippte das Passwort ein. »1V6J0a9r7a3«. Eine Privatdetektivin mit Skrupeln wegen des Datenschutzes, das wäre wirklich eine Lachnummer.

Sie stöberte eine Weile in Ulis Daten. Auf den ersten Blick fiel ihr nichts auf. Für solche Fälle hatte sie alles Nötige in ihrem Rucksack dabei. Sie schloss eine externe Festplatte und ihr Notebook an Ulis Computer an, öffnete ein Kopierprogramm und zog die Daten von seinem Rechner auf die Festplatte hinüber. Sie lud mySpy auf ihr Handy und installierte das entsprechende Programm auf ihrem Notebook, gab Ulis Verbindungsdaten ein. Dann klappte sie die Computer wieder zu und stand auf.

Ginger hatte ein ungutes Gefühl. Die liebe, nette, etwas schrullige Mia war vielleicht gar nicht so lieb und nett. Ihren Kontrollwahn mochte Ginger überhaupt nicht. Und Uli, ein ganz Lieber, war vermutlich weniger lieb, als Mia es wahrhaben wollte. Aber sie war jung und brauchte das Geld, sagte man in einem solchen Fall wohl später.

»Ich mach das für dich.«

Als Erstes fuhr Ginger mit ihrem Motorrad die Strecke ab, die Uli zurückgelegt hatte, nachdem er die Grorother Mühle verlassen hatte. Er hatte dafür seinen Wagen genommen, einen roten Opel Astra. Jedenfalls hatte Mia das gesagt. MySpy speicherte alle fünf Minuten GPS-Daten. Die erste Position wurde fünfzig Meter vor der Mühle entfernt registriert, die zweite sechshundert Meter weiter oberhalb an einer Kreuzung. Uli hatte einen asphaltierten Weg genommen, der direkt zum Kapellchen führte.

Ginger fuhr zunächst an einem Wiesengrundstück mit Obstbäumen vorbei, dann verlief der Weg durch Weinberge. Nach einer Minute erreichte sie die Kreuzung. Warum hatte Uli so lange für den Weg gebraucht? In fünf Minuten hätte er die Strecke gemütlich trabend zurücklegen können. Sie sah sich um, machte ein paar Fotos.

An den Wegrändern wuchs Gras, einige Wiesenblumen blühten. An einer Stelle war das Gras niedergedrückt. Ginger untersuchte sie: Es hatte schon eine Weile nicht mehr geregnet, die Erde war hart, Spuren waren keine zu erkennen. Genau genommen konnte sie gar nicht wissen, ob Uli an dieser Stelle angehalten hatte oder irgendwo zwischen der Mühle und der Kreuzung. Sie fuhr weiter.

Nach einer weiteren knappen Minute kam sie an die zweite Stelle, an der Ulis Standpunkt gespeichert worden war, direkt neben der Bruchsteinmauer, die das Gelände des Grorother Hofs umfriedete. Wieder machte sie Fotos. Er war also weiterhin so langsam gefahren. Oder gelaufen. Oder hatte Pausen gemacht. Aber dann hatten sich seine Bewegungen beschleunigt, denn die nächste Position war auf der Auffahrt zur B 42 in Richtung Rüdesheim aufgezeichnet worden, bis dahin konnte man durchaus fünf Minuten mit dem Auto brauchen.

Im Kapellchen konnte er sich allenfalls wenige Minuten aufgehalten haben, aber Ginger wollte zur Sicherheit nachfragen. Der Gutsausschank hatte seinen Namen von einer kleinen Kapelle, die am Rande des Gartens stand, der sich innerhalb der Hofmauern an die Gebäude anschloss. Ginger machte Fotos vom Garten und vom Parkplatz im Hof. Zwischen Rosen, Stockrosen und Sonnenblumen saßen die Gäste bei Kaffee, Kuchen und Wein. Geschirr klapperte, Kinder rannten zwischen den Tischen umher und schrien. Sonntagnachmittagsidyll pur. Ginger sprach eine Kellnerin an und hatte Glück, die junge Frau hatte auch am Abend zuvor bedient. Sie kannte Uli vom Sehen, aber am Samstag war er nicht im Lokal gewesen.

Bevor Ginger mit ihrer Carducci weiterfuhr, versuchte sie zusammenzufassen, was sie bislang erfahren hatte: Uli wurde per SMS zu einer Schäferstunde ins Kapellchen eingeladen. Er fuhr mit dem Auto im Schritttempo dorthin oder machte auf dem Weg mehrfach Pausen. In die Gaststätte ging er gar nicht hinein, stattdessen fuhr er auf die Autobahn und schaltete sein Handy aus. So konnte es natürlich gewesen sein, aber es ergab keinen Sinn. Vielleicht war er gelaufen, aber wo war dann sein Auto? Auf dem Gelände der Mühle hatte es jedenfalls nicht mehr gestanden.

Vielleicht hatte er auf dem Weg jemanden getroffen oder hatte nach jemandem Ausschau gehalten, das würde die langsame Fahrweise erklären. Oder er hatte direkt am Kapellchen jemanden getroffen und war sofort weitergefahren. Oder es war ganz anders.

Merkwürdig. Wer verabredete sich heute noch zu einer Schäferstunde? Wo kam dieser merkwürdige Ausdruck überhaupt her? Und sagte man nicht Schäferstündchen?

Svenja Meier wohnte in einem Mehrfamilienhaus in einer Seitenstraße der Söhnleinstraße. Es war ein billig hochgezogener Sechziger-Jahre-Zweckbau, quadratisch, praktisch, öde, der auf den Abriss wartete. Die Gehwege waren mit Autos zugeparkt, was die Straße noch ungemütlicher wirken ließ. Ginger machte wie überall einige Fotos von der Umgebung. So sorgte sie für ein fotografisches Gedächtnis. Dann klingelte sie am Hauseingang. Svenja war zu Hause und öffnete. Sie war Mitte zwanzig, auf eine billige Art hübsch und gerade dabei, sich aufzubrezeln. Ihr Gesichtsausdruck verriet Enttäuschung, als sie Ginger sah, sie hatte offensichtlich jemand anderen erwartet. Sie ließ Ginger widerwillig eintreten, versperrte ihr im Flur aber den weiteren Weg.

»Was willst du? Ich muss weg. Warum hab ich dich überhaupt reingelassen? Ich muss nicht jeden reinlassen! Da kann ja jeder kommen!«

Svenja hatte offensichtlich eine große Klappe und einen kleinen Verstand.

»Ich bin auf der Suche nach Uli Bareis. Wissen Sie, wo ich den finden kann?«

Svenja lachte. Sie klang dabei wie ein tuberkulöser Papagei.

»Der Typ turnt mich voll ab. Hab den schon eine Weile nicht mehr gesehen, ist bestimmt ein oder zwei Wochen her. Warum willst du das wissen? Arbeitest du für die Pfaff? Die hat mich schon angerufen.«

»Uli Bareis ist verschwunden.«

»Super. Ich hab ihm gesagt, er soll sich verpissen, und er hat sich verpisst. Der hat total genervt.«

»Sie hatten was miteinander?«

»Wüsste nicht, was dich das angeht. Aber ja, okay, hatten wir. Und jetzt darfst du dich auch verpissen.«

»Das hat Sie den Arbeitsplatz gekostet. Ganz schön ärgerlich.«

Svenja riss Augen und Mund auf, so als könnte sie nicht glauben, was sie da gerade gehört hatte.

»Ey, ich bin voll froh, dass ich die alte Bitch nicht mehr sehen muss. Wahrscheinlich ist Bubi auf der Flucht vor ihr. Was will der auch mit Gammelfleisch? Wenn du meinst, dass ich wegen der Alten Schluss gemacht habe, dann bist du auf dem falschen Trip. Ich hatte die Schnauze voll von Bubi. Der ist ein Freak. Mal Weichei, mal Dynamitstange. Was soll ich mit so einem?«

Das waren erstaunlich differenzierte Beobachtungen für ein Kaliber wie Svenja.

»Wann und wo haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?«

»Raus jetzt!«

Svenja drängte Ginger in Richtung Wohnungstür. Ein geordneter Rückzug war angesagt.

Ginger fuhr ihre Carducci ein paar Meter weiter und stellte das Motorrad hinter einem Transporter ab. Hier konnte sie von Svenjas Wohnung aus nicht mehr gesehen werden, hatte die Eingangstür des Hauses jedoch im Blick. Sie war gespannt, für wen sich Svenja zurechtmachte.

Eine ganze Weile passierte nichts, Ginger wollte schon zurück zum Hafen fahren. Dann fuhr ein Biker mit einer Harley vor. Auf seiner Lederjacke trug er das Emblem der »Rhine Devils«. Er stellte seine Maschine direkt vor die Haustür und klingelte Sturm, dann verschwand er im Inneren des Hauses. Die nächste Stunde passierte wieder nichts, zumindest nichts, was Ginger hätte beobachten können. Dann kam der Rhine Devil mit einer untergehakten und extrem anschmiegsamen Svenja aus dem Haus. Sie setzte sich hinter ihm auf die Harley, und die beiden brausten davon.

Ginger verfolgte das Paar mit einigem Abstand. Sie wollten ins Schiersteiner Gewerbegebiet, bogen in die Alte Schmelze ein. In der Nähe war Uli in den letzten Wochen ein paarmal gewesen, wie Mias Spionagetool herausgefunden hatte. Hinter einem Baustoffhandel in der Hüttenstraße lag eine heruntergekommene Baracke, davor standen jede Menge coole Mopeds, Harleys vor allem, aber auch ein paar Moto Guzzis, BMWs, Yamahas, Suzukis, Kawasakis.

Auf einem schmuddeligen Plakat luden die Rhine Devils jedermann und jedefrau zum offenen Vereinsabend am Samstag und Sonntag ein, mit Tabledance, Poledance und Bier vom Fass. Sonntags begann die Vorstellung früher, an die Bedürfnisse der werktätigen Bevölkerung wurde gedacht. Jeder Frau wurde ein Gratisglas Prosecco offeriert. Da waren echte Frauenfreunde am Werk.

Ginger stellte ihre Carducci zu den anderen Maschinen, fotografierte die Bikes und ging zur Eingangstür der Baracke. Der Türsteher hörte vermutlich auf den Namen Goliath, sah auf jeden Fall so aus. Er musterte sie ziemlich unverschämt von oben bis unten. Angesichts von hundertfünfzig Kilo Kampfgewicht ließ Ginger das kommentarlos über sich ergehen. Goliath winkte sie hinein. Vermutlich missbilligte er aufs Schärfste, wenn Bräute mit dem eigenen Moped ankamen, aber ansonsten hatte ihm wohl gefallen, was er gesehen hatte.

Drinnen schien niemand daran interessiert, das Rauchverbot in öffentlichen Gaststätten durchzusetzen. Hier brauchte man keinen Gratisprosecco, eher Atemmaske und Sauerstoffflasche. Die Besucher saßen an Biertischgarnituren und glotzten nach den Mädels, die sich leicht bekleidet auf der Bühne um Stangen wickelten und dabei den Eindruck zu erwecken versuchten, als wäre es das Größte für sie, von den Typen begafft zu werden. An den Wänden hingen Bilder mit den Abzeichen der Rhine Devils. Ein Plakat rief dazu auf, »DEUTSCHE FRAUEN zu schützen«, und illustrierte dies mit einem weißen Frauenkörper, der von schwarzen Händen befingert wurde. Das ging natürlich gar nicht. Im umgekehrten Fall, bei weißen Händen auf schwarzem Frauenkörper, ließen die deutschen Frauenfreunde vermutlich mit sich reden. Sie hatten schließlich nichts gegen schwarze Frauen. Das wäre ja Rassismus. Aber so was kam zum Glück so gut wie nie vor.

Ginger drängte sich durch die Reihen der johlenden Gäste und schaffte es bis zur Bar, ohne jemandem die Finger brechen zu müssen. Die Leute begrüßten ein neues Mädel an der Stange. Svenja. Die ließ wirklich nichts aus. Am Tresen schob der Barkeeper Ginger ohne Worte, aber mit vielsagendem Blick ein Glas Prosecco zu. Sie hielt ihm ein Bild von Uli unter die Nase.

»Kennst du den?«

Der Typ hinter dem Tresen warf einen Blick auf das Foto, schüttelte den Kopf. Kein Wort zu viel verschwenden, schon gar nicht an eine Frau, schien die Devise zu sein. Er rief nach einem Thorsten. Nach kurzer Zeit erschien der Typ, der Svenja abgeholt hatte.

»Und?«, fragte er. Eloquenz war definitiv nicht die Stärke der Devils.

Sie wiederholte ihre Frage.

Thorsten schaute kurz auf das Foto. »Was geht dich das an?«

»Ich suche ihn. Er ist verschwunden.« Ihr Kärtchen, das sie als Privatdetektivin auswies, ließ sie lieber stecken.

Er drückte ihr das Glas mit dem Gratisprosecco in die Hand. »Such woanders. Trink aus und geh«, befahl er ihr.

Wenn Thorsten vorgehabt hatte, sich auffällig zu benehmen, dann war ihm das gelungen. Ginger nippte an dem Schaumwein. Der gehörte in den Ausguss oder in die Kläranlage.

»Schmeckt scheiße«, sagte sie und ging.

Ginger fuhr zum Schiersteiner Hafen zurück. Sie wollte auf der »Blow Up« übernachten, am liebsten auf Deck. Seit sie als kleines Kind mit ihren Eltern auf einem Frachtkahn den Rhein entlanggefahren war, war es für sie das Größte, auf einem Schiff zu schlafen. Hier fühlte sie sich geborgen wie in Abrahams Schoß. Oder Sarahs Schoß. Sie holte sich eine Dose Bier aus dem Kühlschrank, drehte sich einen Joint und ließ sich auf dem Vordeck nieder. Es wurde allmählich dunkler, kühler und ruhiger. Ginger mochte die Hafengeräusche am Abend: das Klackern der Wanten an den Masten der Segelschiffe, das sanfte Plätschern der Wellen, die gegen Bordwände schlugen, Kinderrufe, Möwengeschrei, ein Bootsmotor, dessen Tuckern über das Wasser wehte. Jeder Ort hatte seine eigene Musik, und das hier war einer von Gingers Lieblingssongs.

Sie ließ den Tag Revue passieren, blieb bei dem Ausflug mit Yasemin hängen. Sie war wirklich in Yasemin verliebt. Das war ihr bei einer Frau noch nie passiert. Mehr hetero geht gar nicht, hatte sie früher von sich behauptet. Aber der Unfall hatte alles geändert. Sie war mit Daniel an einem verdammten Fastnachtswochenende von einer Party nach Hause gefahren. Sie hatten beide getrunken, er saß am Steuer. Sie hätte ihn nicht fahren lassen dürfen. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich. Sie kam körperlich mit ein paar Blessuren davon, er verblutete schreiend neben ihr, bevor die Feuerwehr beide aus dem Wrack herausgeschnitten hatte. Um sich nicht von ihren Schuldgefühlen auffressen zu lassen, hatte sie mit dem Saufen angefangen. Ihr Vorgesetzter, der sie noch nie gemocht hatte, ergriff die Gelegenheit und ließ sie aus dem Dienst entfernen, das war ganz einfach bei einer Polizistin auf Probe. Danach stand sie vor dem Nichts. Beruflich wie emotional. Hatte keinen Job mehr. Konnte mit keinem Mann mehr zusammen sein. Sie versuchte es ein paarmal, aber immer kamen ihr die Bilder ihres verblutenden Freundes dazwischen.

Bei Yasemin war das anders, da hatte sie nicht das Gefühl, Daniel zu betrügen. Trotzdem war ihr das Verhältnis unheimlich gewesen, deswegen war sie auf die lange Reise gegangen. Als sie zurückkam, war es zwischen ihr und Yasemin so, als wäre sie gar nicht weg gewesen. Und sie spürte, dass sie nicht nur Trost suchte, nicht nur den Männern auswich, sondern dass sie auf den Geschmack gekommen war. Mittlerweile musste sie nicht mehr bei jedem Mann an Daniel denken, was ihre sexuellen Optionen erfreulicherweise erweiterte. Aber die Liebe zu Yasemin war geblieben.

Die Zeit verging. Gingers Handy klingelte, mySpy meldete sich. Uli war im Netz. Er hatte gerade eine SMS an Mia geschickt. »Möchte dich im Kapellchen treffen. Ich komme, sobald ich kann. Uli«.

Ginger wechselte zum GPS-Tool von mySpy. Der Standort von Ulis Smartphone wurde am Rheinufer in Walluf angezeigt, in der Nähe des Weinprobierstandes. Ginger packte ihren Rucksack, sprang vom Boot und hastete zu ihrer Carducci, warf das Motorrad an, fuhr los.

In wenigen Minuten war sie am Wallufer Rheinufer. Sie stellte gerade ihre Maschine vor dem Segelclub ab, außer Sichtweite der Gäste des Weinstandes, als mySpy meldete, dass sich Ulis Smartphone wieder aus dem Netz abgemeldet hatte. Ginger machte ein paar Fotos von den umstehenden Autos und ging zum Weinfass, das zwischen Büschen und Bäumen versteckt am Flussufer lag. Ein, zwei Dutzend Gäste genossen den zu Ende gehenden Sommerabend bei einem Glas Wein. Uli war nicht unter ihnen. Sie ging zum Ausschank und zeigte dem Mann hinter der Theke, einem beleibten Mittsechziger, Ulis Foto.

»War der heute hier?«

Der Mann hinter der Theke schaute sie misstrauisch an.

»Ist mein Freund, wir waren verabredet, ich habe mich verspätet«, schwindelte sie.

Der Dicke entspannte sich und zeigte wieder seine gemütliche Miene.

»Tut mir leid, gute Frau, den hab ich heute Abend noch nicht gesehen. Vor ein paar Tagen, da war er da, aber nicht mit Ihnen. Vielleicht kommt er ja noch. Obwohl wir gleich zumachen. Wollen Sie noch was trinken? Einen Riesling oder einen Spätburgunder?«

Ginger lehnte ab und ging zu den Tischen, die beim Fass standen, zeigte jedem Gast Ulis Foto. Am fünften Tisch saß ein groß gewachsener Mann mit schütterem Haar und Schnauzbart. Er hatte sein Glas ausgetrunken und war im Begriff, zu gehen.

»Haben Sie diesen Mann heute Abend gesehen? Ich bin mit ihm verabredet und habe mich ein wenig verspätet.«

Blöder konnte man vermutlich nicht fragen. Sie lächelte den Schnauzbartträger verlegen an.

Der Mann ließ seine Jacke auf die Holzbank fallen und streckte Ginger seine Hand entgegen.

»Ich bin der Alex.«

»Ich bin die Ginger.«

»Ist das dein Freund?«

Er musterte das Foto und Ginger in aller Ruhe. Ginger mochte es nicht, so angeschaut zu werden, nicht von einem Kerl mit rotem Gesicht, der derartig anzüglich grinste.

»Genau. Mein Freund.« Immer bei derselben Legende bleiben, damit man nicht durcheinanderkommt. Vielleicht ersparte ihr diese kleine Lüge obendrein die Anmache, die Ginger bereits auf sich zukommen sah.

Alex zeigte auf einen abseitsstehenden leeren Tisch.

»Da hat er gesessen und auf seinem Handy geschrieben. Ist das nicht schlimm, dass die Leute nichts anderes zu tun haben, als auf ihrem Handy herumzuschreiben? Ist erst vor ein paar Minuten gegangen.«

Scheiße, sie hatte ihn knapp verpasst.

»Komisch, dass ihn an der Theke niemand gesehen hat.« Vielleicht wäre es schlauer gewesen, sich als Detektivin vorzustellen. Dann würden solche Nachfragen nicht so auffallen. Aber Alex schien das egal zu sein.

»Ja, komisch. Ein Glas Wein hat er aber schon getrunken. Vielleicht hat es seine Begleiterin geholt.«

Was denn für eine Begleiterin? Das konnte sie jetzt schlecht fragen, schließlich war sie mit Uli angeblich verabredet gewesen. Sie versuchte, sich die Überraschung nicht anmerken zu lassen.

»Das kann sein, wir waren zu dritt verabredet.«

Ihr Gegenüber schien das zu schlucken. Vielleicht hatte er schon genug intus. »So wird es gewesen sein.«

»War er mit dem Wagen da?« Das müsste sie als seine Freundin eigentlich wissen.

Aber den Mann schien auch diese Frage nicht zu stören. Er zog seine Schultern hoch. »Keine Ahnung, hab nicht darauf geachtet. Kann aber sein, er ging in diese Richtung weg.«

Er deutete auf eine Reihe parkender Autos, stand auf und nahm seine Jacke.

»Ich muss dann mal. Schönen Abend noch und viel Erfolg bei der Suche nach Ihrem Freund.«

Alex ging zu seinem Wagen. Ginger war froh, dass sich der Typ so umstandslos davonmachte. Sie ging zu den übrigen Tischen. Aber die hatten sich in den letzten Minuten zunehmend geleert, es waren kaum noch Gäste da, und außer Alex hatte keiner Uli und seine Begleiterin gesehen.

Ginger rief Mia an. Die war bereits unterwegs zum Kapellchen.

»Soll ich kommen?«

Das fand Mia übertrieben. Ginger war es recht. Sie schaute noch in den umliegenden Kneipen nach Uli, aber auch dort war er nicht. Vielleicht hatte Mia mehr Glück bei der Suche. Wobei sie es bestimmt nicht als Glück empfinden würde, wenn Uli gleich mit seiner Neuen im Kapellchen auftauchen würde. Da half auch mySpy nicht mehr weiter.

Hatte sie vorhin Fotos gemacht? Sie könnte im Fotospeicher nachschauen. Aber Ginger machte lieber noch einmal welche vom ganzen Platz rund um das Weinfass. Sicher ist sicher, sagte ihr ein Gefühl. Dann fuhr sie zurück zu ihrem Boot und holte sich eine letzte Dose Bier. Legte sich aufs Deck. Betrachtete die Sterne, die sich hinter den Ausdünstungen der Stadt zeigten, lauschte der Musik des Hafens, ließ ihre Gedanken treiben. Sie hätte nicht gedacht, dass der Auftrag so schnell zu Ende gehen würde. Geliebter taucht ab, taucht mit neuer Frau wieder auf, Aussprache am späten Abend, Ende. Macht sechshundert Euro.

Schließlich war sie eingeschlafen. Irgendwann wurde sie wieder wach. Erst sah sie nur den Sternenhimmel über sich, dann registrierte sie, dass ihr Handy klingelte.

»Mia hat angerufen«, zeigte das Display an. Kurz darauf kam eine SMS von Mia. »Komm sofort. Es ist etwas Fürchterliches passiert.«

Ginger wählte Mias Nummer, aber niemand meldete sich. Verknittert, wie sie war, griff sie nach ihrem Rucksack und dem Motorradschlüssel und verließ das Boot. Wenige Minuten später war sie auf ihrer Carducci unterwegs zur Grorother Mühle.

Sie kam nicht weit. Vor der Autobahnunterführung, die ins Lindenbachtal führte, war der Weg von der Polizei gesperrt. Lediglich Feuerwehrwagen wurden durchgelassen. Ein beißender Geruch lag in der Luft.

***

Er konnte stolz auf sich sein. Ihm war eine echte Kriegslist gelungen. Sein Krieg würde etwas Bedeutenderes werden als eine Auftragsarbeit für Menschen, die bloß an ihren kleinen, beschissenen Vorteil dachten. Sein Plan war noch vage, aber irgendwann würde er groß damit rauskommen. Er musste die Situation für sich ausnutzen, so eine Gelegenheit würde sich nicht mehr so schnell bieten: die Gelegenheit zur verdeckten Kriegsführung.

Sein ursprünglicher Auftrag war so gut wie abgeschlossen. Er hatte alles durchsucht, und was er gefunden hatte, das hatte er mitgehen lassen. Er würde es Wotan übergeben. Der Rest war zerstört. Jetzt mussten nur noch die Zeugen beseitigt werden. Aber das hatte Zeit.

Seine Auftraggeber sollten ruhig noch eine Weile glauben, dass er ihre Marionette war, auch das war eine kluge List von ihm. Aber er war nicht mehr bereit, sich herumkommandieren zu lassen. Obwohl ihm das nicht geschadet hatte. Das hatte noch niemandem geschadet. Er erinnerte sich an den Edelweißmarsch, am Kyffhäuser, Pfingsten 1990, diese Erinnerungen hatten sich ihm eingebrannt. Hundertfünfzig Kilometer ohne Unterbrechung, er war durch den Schlamm gerobbt, fast zusammengebrochen, er spürte die Tritte, er hörte das Gelächter der Kameraden. Hatte ihm nicht geschadet, natürlich nicht. All das hatte ihn stärker gemacht, härter, er war zu einem richtigen Mann geworden, war aus dem Schatten der versoffenen Alten herausgetreten.

Schon damals hatte ihn die Vorstellung beschäftigt, dass die Vorsehung etwas Höheres mit ihm vorhatte. Und jetzt war die Zeit gekommen. Die Zeit der Erniedrigung war vorbei. Die Feinde der Nation machten sich bereit, das Land zu unterwerfen, Horden von Flüchtlingen und Islamisten überfluteten die Heimat. Das Volk war in Gefahr, aber das Volk war träge und bemerkte diese Gefahr noch nicht. Noch nicht richtig. Noch gab es zu viele Lügen und zu viele Gutmenschen, die das Offensichtliche nicht sehen wollten. Das würde er ändern. Auch wenn er noch keinen richtigen Plan hatte. Der erste Schritt war getan. Er war zum Soldaten geworden in der großen Verteidigungsschlacht, die jetzt begann. Man würde von ihm hören. Zumindest von seinen Taten. Endlich machte er dem Namen, den sie ihm gegeben hatten, Ehre.

Bea kam aus dem Kyffhäuser zurück.

»Alles okay«, berichtete sie.

Sollte er ruhig weiterschlafen. Barbarossa hatte das Gesetz des Handelns an sich gerissen. Er wird alle seine Optionen wahrnehmen. Die Strippen selbst ziehen. Wotan und Hagen werden sich noch wundern. Götterdämmerung war angesagt. Heute Nacht hatte es ganz gut angefangen.

Er sah ein Glitzern in Beas Augen.

»Hey, gestern, das war rattenscharf«, raunzte sie.

Er warf eine Hermann-Göring-Pille ein. Das konnte sie noch mal haben, würgen und ficken. Danach würde er sich um die andere Schlampe kümmern.

***

Er wacht mit brüllenden Kopfschmerzen auf. Sein Mund ist trocken, wie eine Sandwüste, und er kann sich nicht bewegen. Er kennt seinen Namen nicht, nicht den seiner Eltern, nicht sein Alter. Er weiß nicht, wo er ist, nicht, wie er an diesen Ort gekommen ist, nicht, was passiert ist.

Vielleicht ist er zehn. Dann wohnt er in der Baracke bei den anderen Jungs. Nachts kommen die Herren und beobachten sie. Wenn sich bei jemandem was regt, gibt es Keile. Er muss sich ausziehen und läuft durch die Reihe der johlenden Kameraden. Spießrutenlauf, alle dreschen auf ihn ein. Draußen singt die Gemeinde: Das Wandern ist des Müllers Lust, ein’ feste Burg ist unser Gott.

Danach muss er zur Kartoffelernte, Säcke schleppen. Er darf mit niemandem reden. Als er es doch tut, gibt es wieder Keile, Spießrutenlauf, Kerker.

Manchmal muss er auch in die Mine zum Arbeiten. Dort sind schon Leute erschlagen worden. Von herabstürzendem Geröll. Danach haben alle besonders viel gebetet.

Am schlimmsten sind das Krankenhaus und der Doktor mit den Tabletten und den Elektroschocks. Die Schocks machen brüllende Kopfschmerzen. Von den Tabletten wird der Mund trocken, wie eine Sandwüste, und er kann sich nicht bewegen.

So wie jetzt.

Aber was sein muss, muss sein. Tio sagt es immer wieder: Der Deibel muss raus.

DREI

Es war früh am Morgen, zu früh für Ginger. Gerade hatte die Polizei die Straßensperren aufgehoben, und sie war zur Grorother Mühle gefahren. Über dem Anwesen lag ein schwefeliger Höllengeruch, die Häuser ächzten leise vor sich hin. Die Feuerwehr hatte das Ausbreiten des Feuers auf das Hauptgebäude verhindern können, so war nur ein Nebengebäude den Flammen zum Opfer gefallen. Das Haus, in dem Uli gewohnt hatte. Seine Mauern waren von Rauch geschwärzt, der Dachstuhl verkohlt, einige Balken waren stehen geblieben und ragten mit anklagender Geste in den sommerlich blauen Himmel. Die Stallungen waren verschont geblieben, die Thüringer-Wald-Ziegen und die Pustertaler Sprinzen grasten auf ihren Weiden.

Sie standen vor den Überresten von Ulis Wohnung. Ginger wollte Mia trösten und fuhr ihr durch das wirr abstehende Haar, doch Mia wehrte die Geste mit einer heftigen Kopfbewegung ab und zog an ihrer Pfeife. Das musste wohl auch inmitten des Gestankes sein.

»Ist alles nicht so schlimm. Das Gebäude hätte aufwendig saniert werden müssen, das zahlt jetzt die Versicherung. Daran habe ich heute Nacht, als ich dich angerufen habe, nicht gedacht. Da war ich nur verängstigt und nicht mehr bei klarem Verstand.« Der war offensichtlich zurückgekommen. Mia klang ziemlich abgebrüht.

»Wie ist der Brand entstanden?«

Mia hob die Schultern. »Woher soll ich das wissen? Ich hab das Feuer jedenfalls nicht gelegt.«

Danach hatte sie nicht gefragt, aber Mia meinte wohl, dass sie das betonen sollte.

»Polizei ist keine mehr auf dem Hof?«

»Polizei und Feuerwehr sind abgezogen, die Brandermittler vom LKA werden im Lauf des Vormittags kommen. Hoffentlich beschränken sie sich auf die Ermittlung der Brandursache und schauen sich hier nicht weiter um.«

»Wir gehen mal rein.« Ginger deutete auf das ausgebrannte Gebäude.

»Wir können das Fenster nehmen, dann müssen wir das Siegel der Polizei nicht beschädigen«, schlug Mia vor.

Ginger schlüpfte unter dem Absperrband der Polizei hindurch. Neben der versiegelten Tür befand sich ein Fenster, dessen Scheiben durch die Hitze des Feuers geborsten waren. Es führte in die Küche.

Die Siebe, Filter und Pressen in der Küchenspüle waren kaum noch als Ausrüstung für die Herstellung von Shit zu erkennen. Aber verlassen konnte man sich darauf nicht; falls einer der Beamten zuvor bei der Drogenfahndung gewesen war, würde er die Utensilien erkennen. Wenn Mia das Feuer gelegt hätte, was ihr Ginger durchaus zutraute, hätte sie das Zeug verschwinden lassen oder dafür gesorgt, dass es gründlicher zerstört wurde. Alles andere wäre unfassbar dämlich.

Sie deutete auf das Equipment. »Das da würde ich wegräumen. Wenn die Polizisten die Pollinatoren und Bubblebags erkennen, hast du ein Problem.«

Sie ging in das deutlich stärker verrußte und zerstörte Wohnzimmer. Von hier hatte das Höllenfeuer seinen Ausgang genommen, hier stank es jedenfalls besonders teuflisch. Die Videos waren alle hin, der ganze Horror war geschmolzen und verbrannt. Ein Verlust, der keine Lücke hinterließ. Ginger machte ein paar Fotos. Dann fiel es ihr auf: Das Notebook von Uli war verschwunden. Sie verglich das Bild, das sich ihr bot, mit den Fotos vom Vorabend, auf der Kommode hatte das Notebook gestanden.

»Hast du Ulis Computer an dich genommen?«, fragte sie Mia, die ihr überall hinterhergestapft war.

»Was soll ich mit einem verbrannten Computer?«

»An dich genommen, bevor er verbrannt ist«, präzisierte Ginger ihre Frage.

»Ich habe die Wohnung gestern zusammen mit dir verlassen. Danach war ich nicht mehr hier drinnen. Oder hast du da Zweifel?«

Die sechshundert Euro pro Tag erhielt Ginger bestimmt nicht dafür, dass sie an den Aussagen ihrer Auftraggeberin zweifelte.

»Ich habe nur gefragt. Gestern hat er noch da gestanden. Dann hat ihn derjenige, der den Brand gelegt hat, mitgenommen. Du solltest das der Polizei sagen.«

»Das kann ich erst, wenn ich die Cannabisplantage entsorgt habe. Vorher möchte ich nicht, dass sich die Bullen allzu intensiv mit dem Fall beschäftigen. Ich will nicht, dass die hier rumschnüffeln. Schon vergessen?«

Natürlich hatte sie das nicht vergessen. Das machte es auch unwahrscheinlich, dass Mia etwas mit dem Brand zu tun hatte. Er passte ihr überhaupt nicht in den Kram.

Sie verließen das Gebäude wieder durch das Fenster in der Küche und setzten sich an den Gartentisch vor dem Gewächshaus. Entweder hatte Mia den Laptop an sich genommen. In ihrem Kontrollwahn war ihr das durchaus zuzutrauen. Aber warum sagte sie es ihr dann nicht einfach? Oder es war Uli gewesen, der Mia aus irgendeinem Grund mit dem Brand eins auswischen und sein Notebook vor den Flammen retten wollte. Aber warum hatte er dann nicht das Haupthaus angezündet? Oder es war jemand Drittes gewesen. Barg der Computer irgendwelche Geheimnisse? Oder hatte ihn der Brandstifter mitgehen lassen, weil er das Einzige von Wert in der Wohnung gewesen war? Aber warum dann ein Feuer legen?

»Lass alles verschwinden, was dich bei der Polizei in Schwierigkeiten bringen könnte. Dein schönes Gras, Ulis Labor, die Spionagesoftware auf deinem Computer und was es sonst noch alles geben mag. Und dann geh mit deiner Geschichte zur Polizei! Vielleicht hast du Glück, und sie schauen sich jetzt nur das verbrannte Gebäude an.«

Mia dachte nach. »Wahrscheinlich hast du recht. Aber du bleibst an dem Fall dran.«

Na klar. Ginger war neugierig geworden und brauchte das Geld. »Uli wurde gestern mit einer Begleiterin am Wallufer Weinprobierstand gesehen. Sein Handy habe ich dort geortet. Er hat dich von dort ins Kapellchen bestellt. Kurz bevor ich am Weinfass ankam, hat er das Smartphone wieder ausgeschaltet und ist verschwunden. Ist er im Kapellchen aufgetaucht?«

Mia verdrehte die Augen. »Das hätte ich dir ja wohl direkt erzählt. Da war nichts los. Ich hab so lange im Garten gesessen, bis ich das Feuer gerochen habe. Danach habe ich die Feuerwehr angerufen und bin zurück zur Mühle. An dich habe ich erst später gedacht.«

Das klang plausibel.

»Entweder steckt Uli in der Klemme, oder er hält uns zum Narren«, fasste Ginger die Lage zusammen. »Vielleicht hat er dich von der Mühle weggelockt, um das Feuer zu legen.«

»Das ist ausgeschlossen«, protestierte Mia.

Ginger seufzte. Ausgeschlossen war gar nichts.

»Vielleicht hat ihm jemand das Handy gestohlen.«

»Und dann meldet er sich nicht bei dir?«