Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zytglogge Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Im Nordosten der Schweiz, am rechten Ufer des Hochrheins, liegt das malerische Kleinod Stein am Rhein. Der Charme des mittelalterlichen Städtchens zieht alle in seinen Bann. Hier lebt und ermittelt der eigenwillige Oberleutnant Alberto Brambilla von der Schaffhauser Polizei. Gewaltdelikte sind seine Spezialität, Intuition ist sein Ratgeber, Genuss mit Stil das Lebensmotto. Eines Herbsttages kommt die 73-jährige Lydia Furger im Stadtgarten auf mysteriöse Weise ums Leben. Brambilla erahnt ein Geheimnis dahinter, nimmt die Ermittlungen auf und stösst mit seinen Verdächtigungen vielen vor den Kopf. Während er im Nebel stochert, freundet er sich mit dem Berner Sennenhund Balou an, und als er kurz davor ist, aufzugeben, fällt ihm unerwartet ein Brief in die Hände. Bringt dieser die entscheidende Wendung?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Titel

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Über die Autorin

Über das Buch

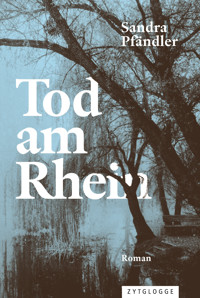

Sandra Pfändler

Tod am Rhein

Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.

© 2024 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Alisa ChartéKorrektorat: Ulrike Ebenritter

Sandra Pfändler

Tod am Rhein

Roman

Nichts ist, wie es scheint.

Prolog

«Wo bleibt sie denn?» Xystus Furger trat an das Fenster seines Arbeitszimmers. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, suchte er den Garten und die dahinterliegende Wiese ab. Die Aussicht reichte bis zum Rhein. Der Fluss glänzte silbern und lag gemütlich in seinem Bett, auf dem Wasser tummelten sich Schwäne und Enten, ein paar Möwen kreisten durch die Lüfte.

Der neue Tag begrüßte die mittelalterliche Kleinstadt feuchtkalt und schwer. Trostlos zeichnete sich die Umgebung vor seinen Augen ab. Die Sonne versteckte sich hinter einer Schicht grau melierter Zuckerwatte. Die um diese Jahreszeit zumeist leuchtend bunten Farben verwandelten sich in verwaschene Nuancen. Der Stadtgarten war wie ausgestorben. Dröhnende Stille tat kund, dass manche Menschen noch schliefen oder beim Frühstück saßen, andere bereits ihrer Arbeit nachgingen und die Kinder auf dem Weg zur Schule waren, anstatt sich auf dem großen Abenteuerspielplatz auszutoben.

Es war Ende September. Allmählich löste der Herbst den Sommer ab, die Tage wurden kürzer, die Temperaturen kühler. Normalerweise legten sich an Morgen wie diesem zarte Nebelschwaden auf den Rhein, die im Schein der Sonnenstrahlen golden schimmerten und dem Fluss einen mystischen Zauber verliehen. Aber heute war alles anders.

Xystus' Blick kehrte zurück und schweifte über die Dahlien in seinem Garten. Sie blühten in den unterschiedlichsten Formen und Schattierungen. Die Königin des Spätsommers gehörte zu Lydias Lieblingsblumen. Sie pflegte sie mit derselben Hingabe, mit der sie sich im Frühjahr den Tulpen und Narzissen, Pfingstrosen und Primeln und im Sommer den Callas, Rosen und Küchenkräutern widmete.

Mit einem Lächeln schüttelte Xystus den Kopf, er schloss für einen Moment die Augen und rieb sich die Nasenwurzel. Obwohl er sich anstrengte, erinnerte er sich nicht daran, ob es je einen Tag in ihrem gemeinsamen Leben gegeben hatte, an dem seine geliebte Frau nicht im Garten gewesen war. Selbst im Winter trotzte sie eiskalten Winden, nur um einen Zweig Rosmarin für ihr sagenhaftes Lammrückenfilet zu ernten oder das Heidekraut zu bekümmern.

Wieder hob er den Blick und ließ ihn dem schmalen Kiesweg entlang folgen, der sich von der Glastür seines Arbeitszimmers aus quer über das Grundstück schlängelte. Bei dem kleinen Tor inmitten des Holzzauns, der sein bescheidenes Eigentum begrenzte, verlor er sich im Nirgendwo. Dahinter trennte eine Wildwiese ihr Haus von dem Weg, der die Schifflände mit dem Strandbad verband und die Flaneure dem Rheinufer entlang durch den Stadtgarten führte. Der Boden gehörte einem Bauern, der die meiste Zeit im Jahr Schafe darauf weiden ließ. Auf diese Weise bescherte ihm sein Besitz kaum Aufwand, und was Xystus betraf, so kam ihm dieser Umstand sehr gelegen. Längst hatte er sich mit den Tieren angefreundet, täglich unterhielt er sich mit einigen von ihnen. Er liebte das unermüdliche Bimmeln der hellen Glocken, und auch Balou hatte einen Narren an den weißen, braunen und gefleckten Wollknäueln gefressen. Am liebsten spielte der Berner Sennenhund Fangen mit ihnen oder legte sich dicht an sie gedrängt unter den großen Walnussbaum, der mitten im Gelände stand. Die Tiere vertrauten dem zotteligen Hund vorbehaltlos.

«Warum kommt sie denn nicht nach Hause?» Xystus verließ seinen Posten am Fenster und schlurfte zur Glastür hinüber. Erneut musterte er die Schafe und bestaunte ihre stoische Ruhe. Sie schienen niemanden zu vermissen, keine Angst oder Traurigkeit zu verspüren. Genüsslich zupften sie das Gras und blökten zufrieden. Hin und wieder sah eines der Tiere zu ihm herüber, und er winkte ihm zu.

Minuten später nahm Xystus die weichen, behäbigen Schritte wahr, die sich ihm von hinten näherten. Langsam drehte er sich um und sah Balou, der sich neben ihn setzte und hechelnd zu ihm aufblickte.

«Hast du eine Ahnung, wo sie steckt?» Mit knackenden Gelenken ging er in die Hocke, nahm liebevoll Balous Kopf zwischen die Hände. Der Hund verankerte seinen Blick in dem seines Herrchens. Xystus glaubte, darin tiefe Sehnsucht und eine noch nie da gewesene Unruhe zu erkennen.

«Was ist?», hakte er nach, während er den Rüden hinter den Ohren kraulte. «Weißt du es oder weißt du es nicht?»

Balou bellte kurz, aber unmissverständlich.

«Das habe ich befürchtet», murmelte Xystus und fuhr Balou durch das lange, schwarz glänzende Deckhaar. «Wir müssen ihr beibringen, eine Nachricht für uns zu hinterlassen, wenn sie das Haus verlässt. Vor allem, wenn sie so lange wegbleibt.»

Langsam richtete er sich auf, sehr darauf bedacht, keine schnellen Bewegungen zu machen, doch seine Vorsicht war umsonst. Wieder überkam ihn eine dieser unangenehmen Schwindelattacken. Er hielt sich am Fensterbrett fest, kniff die Augen zusammen und beschwor ihr Ende herauf. Ein leises Knurren vibrierte durch den Raum. Xystus lachte auf, obwohl ihm nicht danach zumute war.

«Gut», meinte er, «dann wäre das geklärt. Lass uns also mit ihr schimpfen, wenn sie wieder da ist.»

Schwerfällig stützte er sich ab. Allmählich ließ der Schwindel nach, der Anfall schien beinahe überstanden. Benommen torkelte er über die knarrenden Holzdielen zu dem Ohrensessel, der der Glastür gegenüberstand, und sank seufzend in die Polster. Angst schnürte seine Kehle zu, unermessliche Trauer breitete sich in seiner Brust aus, stumme Tränen vermischten sich mit den Fluten des Rheins. Er war müde.

Mit einem Wuff sprang Balou auf und trippelte nervös hin und her, bevor er aus dem Arbeitszimmer huschte, durch den Flur wetzte und kurz darauf zurückkam, um schnüffelnd das Zimmer abzusuchen.

«Ist ja gut, mein Großer», flüsterte Xystus. «Komm zu Opa.» Im Nu stand der Hund an seiner Seite. Mit offenem Maul und heraushängender Zunge atmete er rasch und deutlich hörbar ein und aus. Furger legte eine Hand auf seinen Kopf.

«Sie kommt bestimmt bald wieder. Spätestens, wenn sie Hunger hat», versuchte er die Situation aufzulockern. Aber er war zu erschöpft, als dass er hätte Leichtigkeit hineinbringen können. Er lehnte sich zurück und lauschte auf die erwachenden Geräusche, die ihn wie einen schützenden Mantel umgaben: das vertraute Brummen des Verkehrs, der über die Straße vor dem Haus rollte. Das Stottern eines Motorboots auf dem Rhein. Balous regelmäßiges Schnaufen und das laute, gleichmäßige Ticktack der handgeschnitzten Schwarzwälder Uhr, die in der Küche an der Wand hing. Jeweils zur vollen Stunde öffnete ein kleiner schwarzer Kuckuck das Türchen im Giebel des Dachs und verkündete fröhlich die Zeit, bevor eine sanfte Melodie für wenige Sekunden durch die Wohnung hallte, nur um sich anschließend in endloser Stille zu verlieren, bis die nächste Stunde vorüber war.

Lydia hatte ihm die Uhr geschenkt, möglicherweise aus Eigennutz, denn im Gegensatz zu ihm brannte sie für solchen Kitsch. In all den Jahren hatte er es nicht übers Herz gebracht, ihr zu beichten, wie sehr ihm diese Holzhütte missfiel und dass er den Vogel mit seinem Revierschrei geradezu hasste. Also hing die Uhr immer noch an derselben Stelle. Manchmal nahm er sie kaum wahr; an Tagen wie diesen störte er sich hingegen an jedem Tick und jedem Tack. Es erinnerte ihn daran, wie die Sekunden, Minuten und Stunden verrannen, Zeit, in der er auf das Liebste und Wertvollste wartete, das er in seinem Leben hatte.

«Es ist eine sehr schlechte Angewohnheit von Frauchen, dass sie uns nie sagt, wo sie hingeht und was sie dort macht», jammerte er. «Denkt sie denn überhaupt nicht daran, dass wir uns um sie sorgen könnten?»

Es fühlte sich an, als verlöre er die Kontrolle. Der Hund lag zu seinen Füßen und winselte ohne Unterlass. Ab und zu hob er träge den Kopf und sah ihn treuherzig an. Vorsichtig beugte Xystus sich vornüber und kraulte ihn mit steifen Fingern an dem kleinen weißen Nackenfleck. Liebkosungen dieser Art mochte der Rüde besonders. Genüsslich gab er sich den Streicheleinheiten hin, bevor er sich umständlich aufraffte und sich an seine Beine schmiegte.

«Guter Hund», flüsterte Xystus, vergrub das Gesicht in seinem tiefschwarzen Fell, atmete den vertrauten, hündischen Geruch ein, spürte die Wärme seines korpulenten Körpers. Balou fiepte aufgeregt, verlagerte unentwegt sein Gewicht, drückte sich gegen seine Knie. Xystus richtete sich auf. «Was ist los mit dir? Du zitterst ja.» Der Hund zog die Rute ein, legte den Kopf auf seinen Oberschenkel und sah ihn ehrerbietig an. Xystus streichelte ihn in der Hoffnung, er möge sich beruhigen, doch die Anspannung wuchs mit jeder Minute. Er ließ von ihm ab, musterte ihn, rang mit seiner eigenen Überforderung. Warum kam Lydia nicht nach Hause?

Plötzlich läutete die Hausglocke. Sie schreckten zusammen. Balou sprang zur Seite, Xystus hievte sich aus dem Sessel und hastete mit unbeholfenen Schritten durch das Zimmer und den langen, schmalen Flur zur Tür. Der Hund schleppte sich bellend hinterher.

Ungeschickt machte er sich an dem Schlüsselbund zu schaffen, schloss endlich auf und drückte die Klinke hinunter. Kaum war die Tür einen Spaltbreit geöffnet, spähte er hinaus. In demselben Moment sackte er in sich zusammen.

Anstelle seiner Frau stand ein düster dreinblickender Mann vor ihm. Er mochte auf die fünfzig zugehen, war durchschnittlich groß, hatte dunkle Haare, durch die sich feine Silberfäden zogen. Der kurze Vollbart verlieh ihm etwas Gangsterhaftes, dagegen hoben sich die auffallend gepflegten Brauen, die offensichtlich teuren Jeans, das weiße Hemd und das sportive Sakko deutlich ab. Seine Ausstrahlung war dennoch bedrohlich.

Xystus wusste, wer der Mann war. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Stein am Rhein kannten ihn und machten für gewöhnlich einen großen Bogen um seine Gestalt. Auch er. Nun stand er ausgerechnet vor seiner Tür. Unwillkürlich fasste sich Xystus an die Brust.

«Furger?»

Die nahezu schwarzen Augen des bekannten Unbekannten durchbohrten seine Seele. Er schluckte, um seine trockene Kehle zu befeuchten. Die Stimme, die irgendwo zwischen Tenor und Bass schwang, jagte einen eisigen Schauer über seinen Rücken.

«Xystus Furger?»

Er nickte.

«Brambilla. Kriminalpolizei Schaffhausen.»

1

Mit blubberndem Auspuffsound fuhr er in seiner blauen Limousine auf den großen asphaltierten Platz vor der einzigen Taverne im Ort. Ohne auf Schilder oder Markierungen zu achten, parkte er den Wagen zwischen zwei alten, ausgedienten Schiffspollern, schaltete den Motor ab und warf einen Blick auf den Rhein.

Die Schifflände wirkte verlassen, obwohl es kurz nach Mittag war. Von Diessenhofen her kommend bewegte sich ein Linienschiff direkt auf die Anlegestelle zu. Brambilla zweifelte daran, dass jemand auszusteigen plante, das Schiff war genauso leer wie der Platz, auf dem er stand.

Er drehte den Kopf, sah zur Rheinbrücke, die die beiden Ortsteile von Stein am Rhein miteinander verband, und blieb an den wenigen Schaulustigen hängen, die aufmerksam das Geschehen an der Schifflände verfolgten. Schließlich lenkten ihn ein paar Wasservögel ab, die aufgeregt vor dem weißen Ungetüm flüchteten, das unerbittlich auf sie zusteuerte. Amüsiert äffte er ihr Schnattern und Quaken nach.

Nachdem er genug gesehen und gehört hatte, zog er entschlossen den Zündschlüssel, wuchtete sich aus dem Auto und schlug die Tür zu. Dabei bekam er mit, wie einige Menschen aus einer Gasse stürmten und auf die Schiffsanlegestelle zueilten. Erst eine straff gespannte Kette zeigte ihrer Hast die Grenzen auf, sie blieben stehen und kramten nervös in ihren Taschen.

Brambilla schüttelte den Kopf und konzentrierte sich wieder auf sich selbst. Zärtlich tätschelte er das Autodach, seine Augen glitten über das frisch polierte Kultblech. Der Ford Taunus aus den 70er-Jahren war legendär. Wenn er mit leichten Vibrationen durch die Straßen der Kleinstadt zog, drehten sich alle nach ihm um, nicht nur die Liebhaber alter Autos. Der Wagen mit der sportlichen Optik und dem unsportlichen Fahrwerk erregte Aufsehen, genau wie er, denn er konnte sowohl mit seinem Alter wie auch mit seiner Attraktivität durchaus mit dem Oldtimer mithalten.

Bevor er sich auf den Weg zur Schenke machte, sah er sich noch einmal prüfend um. Mit Getöse wirbelten die Schiffsschrauben das Wasser auf, während sich der Koloss vorsichtig der Hafenmauer näherte. Die wartenden Menschen verhielten sich unruhig, Möwen kreisten kreischend über ihren Köpfen. In der Ferne bellte ein Hund. Dann brach wieder die Stille herein, nur das eintönige Brummen der Schiffsmotoren war noch zu hören.

Wie vermutet stieg niemand aus, und bald würde nichts mehr daran erinnern, was sich an diesem Ort gerade abgespielt hatte.

Brambilla setzte sich in Bewegung und schlenderte auf die große Holzterrasse vor seinem Stammlokal zu. Den Blick hielt er geradeaus gerichtet. Sein ungeteiltes Interesse galt der Schurken-Taverne oder Osteria dei Mascalzoni, wie seine Eltern sie nannten, eine Kneipe für Gauner oder eben: Schurken. Während es seine Mutter schlicht nicht kümmerte, fühlte sich sein Vater von dem Namen der Lokalität provoziert. Er vertrat die Auffassung, dass es eines führenden Mitarbeiters der Kriminalpolizei unwürdig sei, in einer Gaunerkneipe das Feierabendbier zu trinken. Dabei vergaß der alte Herr, dass sein Sohn Wein bevorzugte.

In einem Punkt aber musste er seinen Eltern recht geben: Am Rande eines malerischen Städtchens am Schweizer Ufer des Rheins, eingebettet zwischen gut erhaltenen Fachwerkhäusern, wirkte die Osteria dei Mascalzoni mit ihrem mediterranen Flair tatsächlich fehl am Platz. Mit sensiblerem Gespür und etwas gutem Willen ließ sie sich aber auch aus einer anderen Perspektive betrachten: Die Taverne fiel auf, sie lud zum Verweilen und Träumen ein, gestattete genussvolle Auszeiten und vermittelte ein Gefühl von Urlaub. Umgeben von altehrwürdigem Charme, unzähligen Kastanienbäumen, die sich dem Fluss entlang aneinanderreihten, und mit der Schiffsanlegestelle in unmittelbarer Nähe, erkannte man in ihr außerdem ein verirrtes Flüchtlingskind, das auf der Suche nach seinen Wurzeln war. Eine Metapher, die in gewisser Weise zu seinem und Sergios Leben passte.

Brambilla zuckte zusammen. Abrupt blieb er stehen, um den Zusammenstoß mit einem Radfahrer zu verhindern, der in halsbrecherischem Tempo in Richtung Stadtgarten unterwegs war. Kopfschüttelnd sah er ihm nach, passende Kraftausdrücke schluckte er herunter. Wenn er sich nicht beherrschte, lief er Gefahr, sich noch mehr Ärger einzuhandeln. Darauf konnte er verzichten.

Vorsichtig setzte er sich wieder in Bewegung, direkt auf die Schenke seines Kumpels zu.

Sergio Castelli, der Inhaber der Schurken-Taverne, und er waren Secondos, Söhne italienischer Migranten, die vor vielen Jahrzehnten als Gastarbeiter in die Schweiz kamen, um sich mit Ausdauer, unermüdlichem Fleiß und Demut ein neues, vor allem besseres Leben aufzubauen. Obwohl alle Einwanderer dasselbe Ziel verfolgten, erreichten es nicht alle. Doch ihre Eltern hatten es geschafft und so eine solide Basis für das Leben ihrer Kinder in diesem Land geschaffen.

Wenn er sich recht erinnerte, war es ihnen immer gut gegangen. Trotzdem legten die Eltern keinen Wert auf den Schweizer Pass. Sie lebten hier, genossen Arbeit und Wohlstand, behielten aber die italienische Staatsbürgerschaft, blieben tief in ihrer Heimat verwurzelt und zelebrierten – weit entfernt von ihrer geliebten Insel – die sizilianischen Traditionen, so gut es ging. Dazu gehörte auch, dass sie an ihrer Muttersprache festhielten.

Sergio und Brambilla waren gleich alt. Gemeinsam hatten sie die Schulbank gedrückt, mit der deutschen Sprache gekämpft, auf Italienisch geflucht, das Lehrpersonal in den Wahnsinn getrieben, sich auf dem Schulhof geprügelt, die Pausenbrote getauscht. Über die Jahre waren sie unzertrennliche Freunde geworden und geblieben, selbst als die Berufswahl ihre Wege trennte. Sergio ging ins Gastgewerbe, schloss eine Lehre zum Koch ab, arbeitete im Service und verwirklichte sich vor Jahren den Traum einer eigenen Taverne. Brambilla ging zur Polizei und jagte das Verbrechen. In all den Jahren hatten sie sich nie aus den Augen verloren und es gab kaum etwas, was sie sich nicht erzählten, wenn auch meistens ohne viele Worte.

Sergio war für ihn wie der Bruder, den er nie hatte. Auf dem Papier und in ihren Herzen waren sie beide Schweizer. Dennoch wollten und konnten sie auf ein wenig Italianità nicht verzichten. Das eine schloss das andere schließlich nicht aus. Als Italiener liebten sie la Dolce Vita, die Frauen und den Wein, die Gemütlichkeit und das Abenteuer des Schönen. Als Schweizer waren sie kompromisslos, bestanden auf Privatsphäre, eiferten dem Pflichtbewusstsein nach und beharrten auf Status und Prestige.

Nein. Sie waren keine Flüchtlingskinder. Sie hatten ihre Wurzeln längst gefunden und wussten, wo sie hingehörten. Nichtsdestotrotz erlebten sie Situationen, in denen sie sich in diesem Land nicht willkommen, gar deplatziert fühlten. Doch die Zeit lehrte sie, damit umzugehen.

Mit gemütlichen Schritten näherte sich Brambilla seinem Ziel und staunte einmal mehr über Sergios Mut. Auffälliger hätte er die Schenke mit der rustikalen Steinfassade, einem Dach aus mediterranen Mönchziegeln sowie Fensterrahmen und Türen in kräftigem Blau nicht realisieren können. Kein Wunder, dass er zum Gerede der Stadtbewohner geworden war.

Er nahm die einzelne Stufe zur Holzterrasse, schritt auf den Eingang zu, blieb stehen und musterte das kleine weiße Keramikschild, auf dem in blauer Schrift geschrieben stand:

Vergiss den Alltag.Trink Wein.

Besser hätte er es nicht zum Ausdruck bringen können. Neben dem verschnörkelten Schriftzug waren in kindlicher Malerei ein Glas Rotwein sowie Trauben abgebildet. Angeblich war die Platte das Geschenk eines zufriedenen Gastes gewesen und Sergio meinte, er habe es lediglich aus Respekt aufgehängt. Brambilla hingegen vermutete, dass sein Freund sie auf einem seiner Streifzüge durch den Trödelmarkt überteuert erworben hatte und sich nun dafür schämte. Letztlich spielte es keine Rolle, wie Sergio zu dem Schild kam. Es hing dort – e basta!

Die Tür zum Gastraum stand offen und gab den Blick auf einen schier endlosen, düsteren Gang frei. Vertrauter Mief begrüßte ihn, der fraglos zu einer Schurken-Taverne passte und zugleich den Geruch Siziliens nach Stein am Rhein brachte.

Er trat ein.

Beim Umbau hatte Sergio zur Terrasse hin eine raumhohe verspiegelte Fensterfront eingelassen. Sie war nicht nur die einzige natürliche Lichtquelle in dem Raum, sie ließ ihn auch optisch größer wirken.

Auf der Suche nach dem Freund schweifte sein Blick durch die Gaststube. Die schlichten braunen, weißen und blauen Holztische mit den dazu passenden Stühlen, der Natursteinboden und die typischen farbenfrohen Bilder an der Wand versetzten ihn in die Heimat seiner Familie.

Erleichtert stellte er fest, dass außer ihm keine weiteren Gäste da waren. Hinter ihm lagen aufreibende Stunden, in denen er tiefem Schmerz und vielen Fragen begegnet war. Seine Gedanken überschlugen sich, für die kommenden Tage rechnete er mit jeder Menge Arbeit. Alles, was er jetzt brauchte, war eine Pause, Ruhe und ein Glas Wein.

Er lief durch das Lokal, als gehörte die Taverne ihm, und setzte sich an den hintersten Tisch, der ausschließlich für ihn reserviert war und auf dem stets sein schwarzes Ledertäschchen griffbereit lag.

Sergio war immer noch nicht aufgetaucht, doch er musste in der Nähe sein. Niemals würde er die Taverne sich selbst überlassen.

«Bring mir einen Mystiker», rief er, den Blick starr geradeaus gerichtet. Seine Finger nestelten an dem Druckknopf des Etuis.

«Salute.» Wie aus dem Nichts stand Sergio neben ihm, tischte ein gut gefülltes Weinglas auf und setzte sich zu ihm. «Die zweite Flasche ist bald leer. Du weißt, wie rar der ist. Ich krieg den im Moment nicht mehr. Such dir das nächste Mal einen anderen aus», brummte er.

Brambilla nickte, bevor er fragte: «Cuvée oder Merlot?»

Einen letzten Versuch war es wert. Er hielt den Kelch dicht unter seine Nase und roch den komplexen Körper. Anschließend löste er mit sanften Schwenkbewegungen kreisende Wellen aus. Damit erlaubte er dem Sauerstoff, den Wein zu liebkosen und ihn dabei zu unterstützen, die besonderen Aromen zu entfalten. Gleich darauf steckte er die Nase noch einmal in das Bouquet, dieses Mal tiefer, legte das Glas an die Lippen und nahm einen großzügigen Schluck.

«Cabernet Sauvignon, St. Laurent, Blaufränkisch», beantwortete er sich die Frage selbst.

«Zweigelt», murrte Sergio.

«Was macht dich da so sicher?»

«Zweigelt», wiederholte sein Kumpel.

«Was macht dich da so sicher?»

«Die Farbe.»

«Die Farbe?» Ungläubig streckte Brambilla das Glas in die Höhe und begutachtete die dunkelrubinrote Flüssigkeit. In der schummrigen Beleuchtung war es kaum möglich, ihre Reflexe zu erkennen.

«Samtig?» Sergio beobachtete ihn siegessicher.

Brambilla kostete noch einmal und nickte.

«Sauerkirsche?»

«Ja.»

«Pfeffer?»

«Vielleicht.» Wieder steckte er seine Nase ins Glas.

«Cassis?»

Vehement schüttelte Brambilla den Kopf. «Auf gar keinen Fall. Aber woher hat er diese liebliche Eleganz?»

Sergio zuckte mit den Schultern. «Dunkles Rotviolett», lenkte er ab.

«Der ist nicht rotviolett.» Wieder hielt er das Glas in die Luft. «Schau selbst. Dunkles Rubinrot.»

«Die Reflexe.»

Brambilla hielt den Wein noch tiefer in den Lichtstrahl. «Aber nur mit sehr viel Fantasie», stellte er fest.

«Ich sage dir, das ist ein Zweigelt.»

«Und ich sage dir, das ist eine Cuvée. Der ist viel zu verspielt für einen Zweigelt.»

Sergio stand auf und verzog sich hinter den Tresen. Brambilla wusste, dass das Thema für ihn erledigt war. An ihm aber nagte die Neugier. Er war es gewohnt, die Dinge zu ergründen. Nur schwer konnte er es auf sich beruhen lassen, dass der Produzent ein Geheimnis daraus machte, aus welchen Trauben dieser charakterstarke Wein geboren wurde. Trotzdem gab er es auf. Die Vernunft musste siegen. Es gab Wichtigeres, als sich über Rebsorten zu streiten. Der Wein musste den Gaumen verführen, alles andere war zweitrangig.

Er klaubte die Pfeife, den Tabak, den Stopfer und die Streichhölzer aus dem Täschchen, breitete alles vor sich aus und legte die Hülle beiseite. Andächtig hob er die geschwungene Pfeife hoch, deren leicht ovale Kopfform nach oben hin schmaler verlief und an ein aufgeschlagenes Frühstücksei erinnerte. Das gute Stück lag ausgewogen in der Hand, das seidig glänzende, sandgestrahlte, schwarze Holz fühlte sich vertraut an. Liebevoll, fast zärtlich lockerte er den Tabak, gab einen Teil von ihm in die Rauchkammer, darauf eine zweite Lage, die er anschließend mit dem Zeigefinger festdrückte. Er legte die Pfeife auf den Tisch, nahm das Streichholzbriefchen und entfachte eine kleine Flamme, bevor er sich das Mundstück zwischen die Lippen klemmte, mit kreisenden Bewegungen über den Tabak fuhr und in ruhiger Gleichmäßigkeit daran zog.

«Warst du noch einmal bei ihm?»

«Bei wem?» Benommen sah er zu Sergio hinüber.

«Dem Alten.»

Brambilla schüttelte den Kopf. «Noch nicht.» Er zog an seiner Pfeife.

«Interessiert es dich denn gar nicht, was er zu sagen hat?»

«Doch, aber der läuft mir ja nicht davon.» Er nahm einen Schluck Wein.

Im Nu stand Sergio wieder an seiner Seite. Behäbig stützte er sich auf der Tischplatte ab und musterte ihn neugierig. Brambilla schwieg, zog ab und zu an der Pfeife, nahm einen Schluck Wein.

Sergio setzte sich. Er rieb sich das Kinn.

«Was machen die Weiber?», wechselte er das Thema.

Brambilla hatte keine Lust, darüber zu reden. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und gab sich den dynamischen Aromen des mit Bourbon-Whiskey angereicherten Tabaks hin.

«Was machen deine Autos?»

«Der Alfa hat letzte Woche den Geist aufgegeben.»

«Der feuerrote?»

«Ich hatte nur einen.»

Sergios Augen blitzten. «Dass du darin Platz hattest, wundert mich schon.»

«Was soll das heißen?»

«Nichts. Nur dass das Auto möglicherweise etwas zu klein für dich war.»

«Ach, hör doch auf! Du bist doch nur neidisch.» Brambilla schüttete sich den Rotwein in den Rachen.

«Hey! Der ist teuer», knurrte Sergio.

«Das sind meine Schätzchen auch.»

«Da sagst du was. Wie kannst du dir das mit deinem Gehalt überhaupt leisten?»

«Hatten wir das nicht schon?»

Sergio zuckte mit den Schultern.

«Mach dir darüber mal keine Gedanken», brummte Brambilla. «Es gibt Menschen», er zeigte auf seinen Kumpel, «die finanzieren ihre Ex-Frauen. Und es gibt andere», dabei tippte er sich auf seine Brust, «die leisten sich Tabak, Wein und Autos. Genuss mit Stil eben.»

Zwei Männer betraten die Schenke und ließen sich an einem der vorderen Tische nieder. Brambilla steckte sich wieder die Pfeife in den Mund, langte in die Innentasche seines Sakkos und holte ein paar Geldscheine hervor, die mit einer schnörkellosen, silbernen Klammer zusammengehalten wurden. Er verlangte die Rechnung.

«Du bist doch eben erst gekommen», wunderte sich Sergio.

«Na und? Jetzt habe ich das Bedürfnis, wieder zu gehen.» Er griff nach dem Stopfer, rührte mit dessen Dorn den Inhalt der Pfeife auf und kippte sie über dem goldenen Aschenbecher aus, indem er sie leicht über die Kante seiner Hand klopfte. Anschließend legte er sie mit dem Ledertäschchen zur Seite.

Sergio hievte sich hoch, schlurfte hinter den Tresen und kam gleich darauf mit dem Portemonnaie unter dem rechten Arm zurück. Brambilla bezahlte, stand auf und ließ das Wechselgeld in die Hosentasche gleiten.

«Gehst du zu ihm?»

«Mal sehen.»

«Gibt es noch mehr auf deiner Liste?»

«Möglich.»

«Hast du keinen Plan, verdammt?»

«Doch.»

«Wieso kannst du mir dann nicht sagen, ob du nachher mit dem Alten sprichst?»

«Was nutzt es dir? Sage ich Ja, entscheide ich mich auf dem Weg zu ihm vielleicht spontan um. Oder mir kommt plötzlich die reizvolle Idee, mich lieber mit einer jungen hübschen Frau zu unterhalten. Vielleicht habe ich aber auch die Schnauze dermaßen gestrichen voll, dass ich mich zu Hause aufs Sofa werfe. Wahrscheinlicher aber ist, dass eine unerwartete Wahrnehmung meinen Weg kreuzt, der ich unbedingt nachgehen muss. Willst du dir wirklich vorstellen, wie ich mit dem Alten rede, wenn in Wahrheit alles ganz anders ist?»

«Du und deine Intuition», spottete Sergio. «Pass bloß auf, dass sie dir nicht irgendwann um die Ohren fliegt.»

«Bis jetzt hat sie mich nicht im Stich gelassen.»

«Bist du sicher?»

«Du kennst meine Aufklärungsquote.»

«Ja. Und ich kenne dich.»

«Was soll das heißen?»

«Nichts. Nur, dass ich dich kenne.»

Brambilla schüttelte den Kopf und schob den Stuhl unter den Tisch.

«Ich mache mich jetzt an die Arbeit», murrte er und zwängte sich an ihm vorbei.

«Na dann. Hast du dein Bauchgefühl eingepackt?» Sergio zwinkerte ihm zu. Brambilla nickte.

«Ab und zu ein Lächeln im Gesicht könnte auch nicht schaden», meinte sein Kumpel. «Wann kommst du wieder?»

«Weiß ich noch nicht. Hin und wieder ein Glas Wein liegt sicher drin. Wie gehabt, mein Freund.» Er klopfte ihm auf die Schulter.

«Aber nur, wenn du mir Bericht erstattest.»

«Worauf du Gift nehmen kannst.»

«Lieber nicht!», rief Sergio ihm nach.

Brambilla verließ das Lokal, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.

2

Auf dem Weg zu seinem Wagen klingelte das Handy. Er langte nach hinten und zog es aus der Gesäßtasche seiner Jeans. Bereits vor dem Abstecher in die Schurken-Taverne hatte Zimmermann ein paarmal versucht, ihn zu erreichen. Das konnte nichts anderes bedeuten, als dass Ärger in der Luft lag, also hatte er die Anrufe ignoriert.

In der Zwischenzeit war er auf andere Gedanken gekommen, die Auszeit und der Wein hatten ihn gestärkt. Aus der Distanz betrachtet sah er ein, wenn auch widerwillig, dass der Staatsanwalt ein Recht darauf hatte, zu erfahren, wo er stand. Zimmermann hatte ihm zwar nichts zu sagen, dennoch bestand die Möglichkeit, dass die lautstarken Zurechtweisungen nicht ausarteten, wenn er jetzt seinen Anruf entgegennahm.

Brambilla wappnete sich gegen das Gewitter, das sich in den nächsten Sekunden über ihm entladen würde, tippte aufs Display, ohne einen Blick darauf zu werfen, und knurrte: «Zimmermann. Was gibt's?»

«Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht», meldete sich eine vertraute Stimme, in der stets ein belehrender, mitunter frecher Unterton mitschwang.

«Frau Professor!», rief Brambilla aus. «Mit Ihnen habe ich nicht gerechnet.»

«Stellen Sie sich vor, das habe ich bemerkt. Wollen Sie mich beleidigen?»

«Wo denken Sie hin, Frau Professor. Sie kennen mich.»

«Eben.»

Brambilla sah einem Schwan nach, der sich in die Strömung des Rheins begeben hatte und nun gemütlich davonschwamm.

«Was haben Sie für mich?»

«Zunächst die Bitte, mich nicht ständig Professor zu nennen. Ich habe keinen Lehrstuhl inne. Das wissen Sie. Darüber hinaus bin ich eine Frau und ...»

«Ich weiß, wer Sie sind, und ich kenne Ihren Namen. Also, was haben Sie?», fiel Brambilla ihr ins Wort. Er konnte sich ihr schelmisches Grinsen lebhaft vorstellen. Es lag in einem schmalen, beinahe jungenhaften Gesicht mit außerordentlich weichen Zügen und verwegen blitzenden, wissensdurstigen blauen Augen. Die Frau mochte Anfang, höchstens Mitte dreißig sein, doch ihr zierliches Erscheinungsbild reichte kaum über jenes einer jungen Erwachsenen hinaus. Die graue Wollmütze, unter der widerspenstige blonde Locken lustig hervorlugten und die sie weder zum Schlafen noch zum Essen oder Arbeiten ablegte, unterstrich ihr jugendliches Aussehen. Sie wirkte flapsig, inkompetent, ihr saß der Schalk im Nacken. Trotzdem musste Brambilla unumwunden zugeben, dass sie ihr Handwerk wie keine andere verstand. Doktor Emilia Pfützenreiter war die Beste ihres Fachs. Eine fähigere Rechtsmedizinerin gab es kaum. Und das wusste sie. Daher haftete ihr der Makel eines aufgeblasenen Universalgenies an. Der Spitzname, den das Kommissariat ihr gegeben hatte, passte hervorragend.

«Was haben Sie, Frau Professor», bohrte Brambilla nach. Das Aufstöhnen am anderen Ende der Leitung war nicht zu überhören.

«Sie ist ertrunken.»

«Aha.»

«Aber nicht so, wie Sie denken.»

«Was denke ich denn?»

«Dass sie in den Rhein gestürzt ist, eine große Menge Wasser geschluckt und mit dem Tod gerungen hat.»

«So war es aber nicht, nehme ich an?»

«Korrekt. Sie war bereits vor dem Sturz ins Wasser bewusstlos.»

«Woher wissen Sie das?»

«Ich bin Rechtsmedizinerin.»

«Und ich Polizist.» Brambilla hoffte, dass die Botschaft ankam.

«Nun gut», seufzte Pfützenreiter. «Ist ein Mensch bei einem ungewollten Sturz ins Wasser bei Bewusstsein, wäre er in der Lage zu schwimmen.»

«Sie lag am Ufer, mit dem Oberkörper im Rhein», bemerkte er.

Pfützenreiter fuhr unbeirrt fort: «In der Regel versucht der Ertrinkende, sich aus der misslichen Lage zu befreien, es entsteht ein Kampf ums Überleben. Er geht unter, taucht auf, schnappt nach Luft. Bei diesem schier endlosen Prozess atmet er abwechselnd Luft und Wasser ein.»

Brambilla hörte aufmerksam zu.

«In der Lunge des Opfers fand sich fast ausschließlich Wasser», stellte sie fest.

«Heißt?» Im Grunde genommen wäre diese Frage überflüssig gewesen. Brambilla konnte sich die Antwort zusammenreimen. Er wusste aber auch, dass sie ihm diese Fähigkeit nicht zugestand.

«Das bedeutet, die Tote hatte keinen Überlebenskampf auszufechten. Sie atmete keine Luft, sondern nur Wasser ein. Also war sie bewusstlos ...»

«Oder?»

«Jemand drückte sie unter Wasser.»

«Wer drückt den Kopf einer alten Frau in den Rhein?»

«Finden Sie es heraus.»

«Todeszeitpunkt?»

«Am Montagnachmittag, zwischen fünfzehn und sechzehn Uhr.»

«Was haben Sie sonst noch?»

«Ich stehe mitten in der Obduktion und dachte, die ersten Erkenntnisse könnten Sie vielleicht interessieren. Aber wenn es Ihnen lieber ist, dann melde ich mich das nächste Mal erst, wenn alle Ergebnisse vorliegen.»

«Passt schon.»

«Blut- und Gewebeanalysen dauern ein paar Tage, wie immer», fügte sie hinzu, bevor sie das Gespräch ohne Geplänkel beendete.

Sekundenlang starrte Brambilla auf das schwarze Display, begleitet von dem aufgeregten Schnattern der Enten, die sich auf dem Fluss tummelten.

Er hatte es gewusst! Er hatte es von Anfang an gewusst.

3

Normalerweise legte er jede Strecke, für die man länger als drei Minuten brauchte, mit dem Auto zurück. Alles andere war reine Zeitverschwendung. Doch Furgers Haus war von der Schifflände aus schneller zu erreichen, wenn er ging.

Im Nu stand er auf dem schmalen Gehsteig vor dem alten Fachwerkhaus mit rotem Riegel, weißem Gemäuer in den Zwischenräumen, Kreuzsprossenfenstern, einer roten Holztür und ebenfalls roten Fensterläden. Hinter ihm schlängelte sich der Verkehr der Hauptstraße entlang, die den autofreien Kern wie einen Wassergraben umgab.

Das Gebäude erinnerte ihn an sein eigenes Zuhause hoch oben in den Weinbergen. In der Altstadt standen noch mehr davon. Manche Riegel waren dunkelbraun, grau, vereinzelte hellblau, andere Fassaden waren bunt bemalt und erzählten Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Ein Blickfang waren ebenfalls die Erker hie und da, jedes der Häuser aber war einzigartig, unverkennbar.

Achtsam wanderte sein Blick von Fenster zu Fenster, in der Hoffnung, einen Schatten oder eine Bewegung zu entdecken. Er war sich sicher, im Haus Geräusche gehört zu haben. Doch da war nichts.

Ratlos sah er sich um. Er beobachtete eine kleine Menschengruppe, die durch das Untertor schlenderte, ein über sechshundert Jahre alter Zeitturm, der an der Westseite der Kleinstadt stand. Den Leuten war anzusehen, dass sie keine Einheimischen waren. Aus Angst, etwas zu verpassen, drehten sich ihre Köpfe nach allen Seiten, und als sie realisierten, dass die Altstadt an diesem Punkt zu Ende war, blieben sie stehen und beratschlagten sich. Fragend schauten sie in seine Richtung, kehrten ihm sogleich den Rücken zu, nur um sich gleich darauf in Bewegung zu setzen und denselben Weg zurückzumarschieren, auf dem sie gekommen waren.

Auch er wandte sich wieder dem Wesentlichen zu. Szenen wie diese kannte er zur Genüge. Was ihn vielmehr interessierte, war, weshalb Furger nicht aufmachte.

Er klingelte ein weiteres Mal, wartete einige Sekunden, hämmerte an die Tür und rief nach ihm. Danach widmete er sich erneut den Fenstern. Nichts.

Schließlich ging er um das Gebäude herum. Am Zaun, der Furgers Eigentum vom öffentlichen Grund trennte, hielt er inne. Die Südfassade präsentierte sich ähnlich wie diejenige gen Norden. Im ersten Stock erstreckte sich ein roter, rustikaler Holzbalkon über die gesamte Breite des Hauses. Eine Etage höher thronte ein venezianisch anmutender Balkon, darüber eine Markise. Dieser Anblick war ungewöhnlich, trug jedoch etwas Verspieltes in sich, was ins Gesamtbild passte, wenn man das gepflegte Gärtchen mitberücksichtigte. Verwunschen war die passende Bezeichnung für die Grünfläche mit den Sträuchern, bunten Blumen, Kräutern und kleinen Elfen, Engeln und Trollen aus Stein, die sich in jedem Winkel versteckten.

Er zückte sein Notizbuch, suchte eine leere Seite und kritzelte ein paar Stichworte darauf. Dann brach er auf.

Nach wenigen Schritten zögerte er. Eine junge, auffallend hübsche Frau steuerte auf ihn zu. Im Bruchteil einer Sekunde scannte er sie. Mitte zwanzig. Höchstens eins sechzig groß. Zierliche Figur. Schmales, strahlendes Gesicht. Kastanienbraunes, langes, glänzendes Haar. Als sie näher kam, fielen ihm die stechend grünen Augen auf, die etwas Keckes und gleichzeitig Schüchternes in sich vereinten, und er nahm die feinen Sommersprossen wahr, die sich wie ein Teppich über ihre kleine Stupsnase legten.

Sie ging aufrecht, wirkte selbstsicher, zielstrebig. Einen Wimpernschlag lang sah sie ihn an, dann, als ob sie in eine ihm unbekannte Welt eintauchte, richtete sich ihr Blick nach innen. Unwillkürlich verließ die Spannung ihren Körper. Sie hielt den Kopf gesenkt, die Arme hingen schlaff an ihren Seiten, während sie an ihm vorbeihuschte. Ein pudriger Duft wehte in seine Nase. Gierig sog er ihn in sich auf.

Wie fremdgesteuert drehte er sich nach ihr um, zögerte, eilte ihr schließlich hinterher.

«Leben Sie hier?», rief er.

Sie blieb stehen. «Ich besuche jemanden.»

«Es ist niemand zu Hause.»

«Das macht nichts. Ich habe einen Schlüssel.»

«Wie kommt das, wo Sie doch nur jemandem einen Besuch abstatten?»

Auf einmal wirkte die junge Frau seltsam zart und zerbrechlich, mädchenhaft, verträumt, schutzbedürftig. Doch schon im nächsten Moment wirbelte sie herum und keifte: «Was geht Sie das an? Wer sind Sie überhaupt?»

Ihre Augen trafen sich, provokativ hielt sie den seinen stand.

«Brambilla.»

«Und weiter?»

«Alberto.»

«Alberto Brambilla, Sie haben dieses Haus ausspioniert und auf offener Straße eine Frau angesprochen, die Sie nicht kennen. Was wollen Sie?»

Er antwortete nicht. In Stein am Rhein wusste man, wer er war. Es war schlicht unmöglich, dass sie ihn nicht kannte.

«Legen Sie es darauf an, dass ich die Polizei rufe?»

«Nicht nötig. Ich bin die Polizei», gab er gelassen zurück.

«Ja, genau so sehen Sie aus», spottete sie. Er ließ es geschehen, hielt die Spannung zwischen ihnen aus und wartete. Worauf? Er wusste es nicht.

«Sie kommen mir bekannt vor. Ihnen gehört dieser blaue Amischlitten, der überall im Parkverbot steht», sagte sie nach einer Weile, in der sie ihn von Kopf bis Fuß gemustert hatte, und legte ihre Stirn in Falten. «Das würde allerdings dafürsprechen, dass Sie tatsächlich von der Polizei sind.»

«Tut es das?»

Sie nickte. «Wie war noch mal Ihr Name?»

«Alberto Brambilla», wiederholte er.

«Sie sind also nicht von hier.»

«Keine voreiligen Schlüsse», sagte er und legte eine kurze Pause ein, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. Erst nach wenigen Atemzügen sprach er aus, was er wissen wollte: «Und Sie sind?»

Die junge Frau beantwortete seine Frage nicht, starrte ihn stattdessen herausfordernd an.

«Ich möchte mich mit dem Hausherrn unterhalten», meinte er freundlich und deutete mit dem Daumen zu der roten Haustür.

«Worüber?»

«Zuerst will ich wissen, wie Sie heißen, wo Sie wohnen und in welcher Beziehung Sie zu dem Ehepaar Xystus und Lydia Furger stehen», brummte er. «Und wie es dazu kommt, dass Sie einen Schlüssel zu ihrem Haus haben.»

Sofort senkte sie den Blick, trat ein paar Schritte zur Seite. Ihre Finger knibbelten an dem Saum ihrer Jacke herum. Brambilla beobachtete jede ihrer Bewegungen.

«Ich heiße Alena Steiner», begann sie, «und schaue regelmäßig bei den Furgers vorbei, um zu sehen, ob es ihnen gut geht.»

«Ist das auch heute der Grund Ihres Besuchs?»

Sie nickte. «Xystus hat seine Frau verloren. Ich möchte wissen, ob er zurechtkommt, und ihm Gesellschaft leisten. Es ist nicht gut, wenn er mit seiner Trauer allein ist», erklärte sie mit zittriger Stimme.

«Sie wissen Bescheid?»

«Signor Brambilla, ich bitte Sie!»

«Herr Brambilla», korrigierte er sie harsch. «Ich bin Schweizer.»

Misstrauisch sah sie ihn an. Er hatte große Lust, mit Provokation darauf zu reagieren, doch ihm entging die winzige Träne nicht, die sich aus einem ihrer Augenwinkel löste und sich einen Weg über ihre zarte Wange suchte. Also schluckte er eine passende Bemerkung herunter.

«Sagte ich bereits, dass die Furgers für mich wie Eltern sind? Glauben Sie im Ernst, Xystus hätte mir Lydias Tod verschwiegen?»

«Wie lange kennen Sie das Ehepaar Furger?»

«Etwa fünf Jahre.»

«Wo haben Sie die beiden kennengelernt?»

«In der Praxis.»

«In welcher Praxis?»

«Ich arbeite bei Doktor Nikos Sarris. Er führt die Hausarztpraxis von Xystus weiter. Die einzige in Stein am Rhein.»

«Wie haben Sie die Furgers nun kennengelernt?»

«Das sagte ich bereits.»

Da war er wieder, dieser Hauch von Aufmüpfigkeit.

«Mein Chef ist Xystus' und war Lydias Hausarzt. Die beiden kamen damals für einen Gesundheitscheck in unsere Praxis. Mit Lydia war ich sofort ins Gespräch gekommen. Von ihr erfuhr ich auch, dass sie und ihr Mann oft allein sind. Also habe ich angefangen, sie zu besuchen, Lydia bei den Haushaltsarbeiten zu unterstützen und größere Einkäufe für die beiden zu besorgen. Und wir haben oft gemeinsam gespielt, am liebsten Brett- oder Kartenspiele.»

«Wo wohnen Sie?»

«Vor der Brugg, das liegt ...»

«Ich weiß, wo das liegt. Vor der Brugg ist der linksrheinische Ortsteil von Stein am Rhein. Nur für den Fall, dass Sie nicht verstehen, was damit gemeint ist: Er liegt auf der anderen Seite der Brücke, gegen Süden hin. Wussten Sie, dass die politische Gemeinde Stein am Rhein eine Exklave des Kantons Schaffhausen bildet? Sie ist umgeben von Eschenz im Osten, Wagenhausen im Westen und Kaltenbach im Süden.»

«Etzwilen», belehrte sie ihn.

«Kaltenbach, dahinter kommt Etzwilen», erwiderte er. «Aber man kann es auch einfacher ausdrücken. Vor der Brugg liegt inmitten des Kantons Thurgau.»

«Das ganze Dorf ist vom Kanton Thurgau umgeben.»

Brambilla stutzte. Er war sich nicht sicher, ob sie ihn provozieren wollte oder wirklich nicht wusste, wovon sie sprach.

«Stein am Rhein besitzt seit dem Mittelalter das Stadtrecht», hielt er dagegen. «Auf dieser Seite der Brücke stößt die Stadt im Westen an Hemishofen, ebenfalls eine Schaffhauser Gemeinde, die gemeinsam mit Buch und Ramsen zu derselben Exklave gehört wie wir. Im Osten und Nordosten grenzt Stein am Rhein an Deutschland.»

Mit blitzenden Augen sah sie ihn an. «Wissen Sie immer alles besser?»

«In diesem Fall schon», brüstete er sich. «Ich bin bereits durch die Gassen unserer Altstadt gekrochen, da waren Sie noch nicht einmal eine befruchtete Eizelle. Ich bin Vor der Brugg aufgewachsen, habe im Burgacker den Kindergarten besucht und mein Vater hat Vor der Brugg gearbeitet.» Er fühlte sich beleidigt, bemühte sich jedoch, in seiner Stimme nichts davon mitschwingen zu lassen, obwohl er aufgrund der vielen trotzigen Betonungen selbst erkannte, dass ihm das nicht gelang.

«Oh, das wusste ich nicht. Man sieht Ihnen gar nicht an, dass Sie von hier sind.»

«Dafür hört man Ihnen umso besser an, dass Sie nicht von hier sind», knurrte er. «Klettgau, habe ich recht?»

Beschämt neigte sie den Kopf und nickte.

«Machen Sie sich nichts daraus. So ersparen Sie sich den Vorwurf, in der Schule nicht aufgepasst zu haben.»

Wieder blitzte es gefährlich in ihren Augen.

«Wie kommen Sie zu Herrn Furgers Hausschlüssel?», beendete Brambilla den kleinen Exkurs.

«Den hat mir Xystus gegeben, damit ich das Haus betreten kann, wenn niemand aufmacht und ich davon ausgehen muss, dass etwas passiert ist.»

«Na dann schlage ich vor, dass wir da jetzt gemeinsam reingehen.»

«Aber warum?»

«Weil niemand öffnet.»

«Hat Balou gebellt?»

«Wer?»

«Der Hund.»

Brambilla schüttelte den Kopf. Er konnte sich nicht daran erinnern, bei seinem letzten Besuch einem Hund begegnet zu sein. Oder war da doch einer? Vielleicht ein Bellen? Er wusste es nicht mehr.

«Groß? Der Hund», erkundigte er sich.

«Balou ist ein Berner Sennenhund. Ein Rüde. Riesig. Den können Sie nicht übersehen. Ich nehme an, die beiden sind spazieren gegangen. Balou braucht großzügigen Auslauf.»

«Das letzte Mal war kein Hund da», behauptete er, immer noch nicht sicher, ob er diesem Balou begegnet war oder nicht. Es war merkwürdig. Normalerweise fielen ihm Hunde sofort auf.

«Sie waren schon einmal hier?» Alena klaubte den Schlüssel aus ihrer Handtasche, schloss auf, öffnete die Tür und trat ein. Brambilla folgte ihr. Sie blickte über ihre Schulter. Er nickte. Zeitgleich zeigte sie auf seine Füße.

«Dann sollten Sie wissen, dass Xystus größten Wert darauf legt, dass man hier die Schuhe auszieht.»

«Ich habe mich an der Haustür mit Herrn Furger unterhalten. Er wollte das so.»

«Das kann ich mir nicht vorstellen.»

«Woher stammt eigentlich dieser Name?», schweifte er ab. «Xystus.»

Verwirrt erwiderte sie seinen Blick. «Äh, so genau weiß ich das nicht, obwohl ich Xystus tatsächlich auch schon danach gefragt habe. Wie war das noch mal?» Angestrengt dachte sie nach. «Ah ja! Der Name stammt wohl aus dem Altgriechischen, Xystos, wenn ich mich recht erinnere. Xystus ist die lateinische Variante, glaube ich. Übersetzt bedeutet der Name ‹der Feine›, was zu Xystus passt, wenn Sie mich fragen.» Sie unterbrach sich und dachte weiter nach. «Vielleicht hat er sich deshalb für Doktor Sarris entschieden.»

«Bitte?»

«Doktor Nikos Sarris. Der Nachfolger von Xystus. Er ist gebürtiger Grieche. Vielleicht ...»

«Wann haben Sie das Ehepaar Furger zuletzt besucht?», fiel er ihr ins Wort.

«Am Sonntag. Warum?»

«Wann haben Sie sie zuletzt gesprochen?»

«Mit Lydia habe ich mich das letzte Mal unterhalten, als ich bei ihnen war. Xystus ruft mich jeden Tag an.»

Er beobachtete, wie sie zuerst die Schuhe, danach die Jacke auszog und diese an die Garderobe hängte, die aus einem einfachen Brett mit ein paar Haken bestand. Darunter stand ein Sideboard aus weiß lackiertem Holz, daneben gelangte man durch eine Tür in eine winzige Gästetoilette. Geradeaus, am Ende des Gangs, befand sich die Waschküche, links davon das große Arbeitszimmer des Hausherrn. Direkt vor ihm führte eine steile Treppe ins Obergeschoss, wo sich nach Alenas Angaben das Wohnzimmer, ein Schlaf- und ein Badezimmer befanden. Einen Stock darüber waren drei weitere Räume, die angeblich kaum genutzt wurden. Im Schutz der Treppe führte eine Tür in die Küche.

«Fast wie bei mir zu Hause», murmelte er.

«Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden», erwiderte Alena.

«Unwichtig», stellte er fest und folgte ihr den Flur entlang, bis sie abrupt stehen blieb.

«Die Schuhe», wiederholte sie. «Ich mache keine Witze. Bitte ziehen Sie sie aus. Xystus mag es nicht, wenn man in Straßenschuhen durch seine Wohnung geht.»

«Und ich mag es nicht, in Socken zu gehen», maulte er.

Alena erwiderte nichts, schaute ihn nur durchdringend an. Widerwillig bückte er sich und zog seine sportlichen Schnürer aus. Wie er das hasste! Es war, als ob er ein Stück Autorität verlor.

«Danke», hauchte sie. «Bitte kommen Sie.» Langsam und gebeugt ging sie voran in Furgers Arbeitszimmer, setzte sich auf den einzigen Sessel und bot ihm einen Platz auf dem ausgesessenen Sofa an.

«Was wollen Sie schon wieder von Xystus?»

Statt zu antworten, sah Brambilla sich in dem Raum um. Neben dem Sofa und dem Ohrensessel befand sich darin ein antiker Tisch, der offensichtlich als Arbeitstisch diente. Auf ihm herrschte Chaos. Der Laptop war umgeben von einem Haufen Papier, darauf eine Agenda, ein Notizbuch, überall lagen Stifte verstreut. Von dem ebenso alten Stuhl aus mochte derjenige, der an diesem Tisch saß, einen wundervollen Blick auf den Garten und weiter bis zum Rhein haben. Auf dem Couchtisch vor ihm stand eine schmutzige Tasse, aus der Kaffee getrunken worden war. Daneben lag ein Buch. Der Fremde von Albert Camus. Brambillas Augen tanzten weiter zu dem Bücherregal, das die gesamte Wand hinter dem Schreibtisch einnahm. Hunderte von Druckwerken mussten sich darin tummeln. Auf Anhieb erkannte er auf die Distanz einige Klassiker. Furger schien anspruchsvolle Literatur zu mögen. Schließlich blieb sein Blick an der abschließbaren Vitrine haften, deren Inhalt ihm besonders gut gefiel.

Er stand auf, durchquerte das Zimmer, stoppte vor dem Schaukasten, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Furger sammelte Oldtimer. Da stand ein 1920er Rolls-Royce Silver Ghost Doctors Coupé, hellbeige und schwarz, daneben eine 770er Mercedes-Limousine, blau, aus dem Jahr 1940. Auf dem Regal darüber befanden sich ein 1937er Maybach Cabriolet und ein hellgrünes Citroën Cabriolet, Jahrgang 1936. Zwei Etagen tiefer entdeckte er den 37er LaSalle, metallicbeige.

«Ja, leck mich am Arsch!»

«Wie bitte?»

Er drehte sich um, winkte ab und ging zurück. Schwerfällig sank er in die Polster der Couch und dachte darüber nach, ob und worüber er sich mit Alena unterhalten sollte. Im Augenblick konnte sie ihm kaum etwas erzählen, was ihn interessierte. Auf der anderen Seite hielt er es für angebracht, die Zeit des Wartens zu nutzen, um die junge Frau besser kennenzulernen.

«Was machen Sie beruflich?»

Alena zögerte. «Ich arbeite als MPA.»

«Bitte, was?»

«Sie hören mir nicht zu», schmetterte sie ihm aufgebracht entgegen. «Wovon rede ich denn die ganze Zeit?»

Brambilla hatte keine Ahnung, wovon sie sprach, und forderte sie wortlos auf, die Frage zu beantworten.

Sie rollte mit den Augen. «MPA ist die Abkürzung für medizinische Praxisassistentin.»

«Ah ja. Bei dem Griechen.» Jetzt erinnerte er sich. Wie konnte er das nur vergessen? Geschwind zückte er sein Notizbuch und kritzelte weitere Buchstaben auf eine freie Seite, bevor er es zurück in die Innentasche seines Sakkos steckte.

Sie nickte.

«Ein griechischer Arzt in einer Schweizer Kleinstadt», sinnierte er und überlegte gleichzeitig, was für ihn sonst von Bedeutung sein könnte.

«Ein italienischer Polizist in einer kleinen, mittelalterlichen Stadt wie Stein am Rhein», bemerkte sie mit spitzem Unterton. «Lassen Sie mich raten. Sizilianer? Mafioso?»

«Hatte ich nicht bereits erwähnt, dass ich Schweizer bin?» Er beugte sich vor, stützte sich mit den Unterarmen auf seinen Oberschenkeln ab und verschränkte die Finger.

«Doktor Sarris ist auch Schweizer», stellte sie schnippisch fest.

Die Kleine zupfte an seinen Nerven, trotzdem hatte sie natürlich recht. Eins zu null für sie.

«Welcher Arbeit ging Xystus Furger nach, bevor er pensioniert wurde?», wollte er wissen.

Alenas Hände klatschten auf ihre Beine. «Was soll das?»

Erstaunt über ihre aggressive Reaktion, stand er auf. «Beantworten Sie bitte meine Frage.»

«Wenn Sie mir zuhören würden, wüssten Sie längst, was Xystus gearbeitet hat.»

Brambilla rieb sich die Stirn. Krampfhaft versuchte er, sich daran zu erinnern, was sie erzählt hatte. Es gelang ihm nicht. Was war bloß los mit ihm? Wieder griff er nach seinem Notizbuch und schlug es auf.

«Bitte wiederholen Sie es fürs Protokoll.»

«Für welches Protokoll? Etwa das da?» Sie zeigte auf das schwarze Büchlein in seiner Hand und lachte gequält auf.

Er nickte.

«Xystus war Arzt. Hausarzt, um genau zu sein. Allgemeinmediziner. Er hat die einzige Praxis hier im Ort aufgebaut. Doktor Sarris ist sein Nachfolger. Und nur fürs Protokoll: Ich arbeite als MPA – medizinische Praxisassistentin.»

«Wo genau im Schaffhauser Klettgau sind Sie aufgewachsen?», lenkte er vom Thema ab und war stolz darauf, dass er ihren unverkennbar breiten Dialekt mit den vielen lang gezogenen a-Lauten richtig zugeordnet und – was noch viel wichtiger war – ihre Herkunft nicht vergessen hatte.

«Als ich zur Welt kam, haben wir in Wilchingen gewohnt.» Bereitwillig erklärte sie, dass es ihre Eltern kurz nach ihrem fünften Geburtstag nach Winterthur gezogen hatte, wo sie die Grundschule absolvierte, bevor die Familie nach Wilchingen zurückkehrte. Grund für die Umzüge seien die beruflichen Veränderungen ihres Vaters gewesen, meinte sie.

«Seit wann wohnen Sie hier?»

«Sechs Jahre ungefähr. Ich bin hierhergezogen, nachdem ich die Stelle in der Praxis bekommen habe.»

«Läuft da etwas zwischen Ihnen und Furger?»

«Wie bitte?»

«Sie haben mich richtig verstanden.»

«Ja, das habe ich. Aber ich bitte Sie! Xystus ist fünfzig Jahre älter als ich.»

«Das mag ein Grund sein, aber nicht zwingend ein Hindernis.»

«Dass ihr Männer euch gerne wesentlich jüngere Frauen ins Bett holt, ist bekannt», giftete sie ihn an. «Aber eine tiefe Freundschaft zwischen Mann und Frau könnt ihr euch wohl nicht vorstellen, was? Ich bitte Sie, Herr, äh, Herr ...»

«Brambilla», eilte er ihr zu Hilfe. «Alberto.»

«Danke, aber ich bleibe bei Brambilla.»

Die Kleine faszinierte ihn von Minute zu Minute mehr. Die sanfte Elfe, die sich im Handumdrehen in einen leidenschaftlichen Teufel verwandelte. Das gefiel ihm. Er könnte den alten Furger verstehen. Alena Steiner war eine Naturschönheit, die sich in einen geheimnisvollen Schleier hüllte. Von Herzen hätte er sie ihm gegönnt, wenn da nicht ... Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da hörte er im Eingangsbereich ein Scharren, dann das Geräusch eines Schlüssels im Schloss.

«Sie sind zurück», meinte Alena. Im nächsten Augenblick stürmte ein riesiger, tollpatschig wirkender Hund, der ihm nun doch bekannt vorkam, ins Arbeitszimmer, direkt auf die junge Frau zu, um sie zu begrüßen.

«Balou!» Alena fiel ihm um den Hals, streichelte seinen breiten Kopf und drückte ihr Gesicht in sein Fell, bis er genug hatte. Der Hund wandte sich von ihr ab und trottete zu Brambilla herüber. Sachte beschnupperte er seine Füße, drückte sich dabei an ihn, legte den Kopf auf seinen Schoß und sah ihn aus dunklen, warmen Augen an.

Im ersten Moment wusste Brambilla nicht, wie ihm geschah. Er mochte Hunde nicht besonders, und je größer sie waren, desto furchteinflößender dünkten sie ihn. Aber es war wie verhext mit den Viechern. Wann immer sich die Möglichkeit ergab, suchten sie seine Nähe, und er ging ihnen jedes Mal erfolgreich aus dem Weg. Bis heute.