Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Oberst Heisenberg

- Sprache: Deutsch

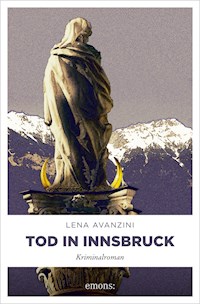

Es ist wie verhext. Da hat sich Kripochef Heisenberg fest vorgenommen, die letzten Tage bis zur wohlverdienten Pensionierung zu genießen. Stattdessen muss er sich von einer bizarren Mordserie die Laune verderben lassen. Ein Mörder treibt sich im Innsbrucker Musikermilieu herum und tätowiert seinen Opfern mysteriöse Schriftzeichen auf die Haut. Doch welche Botschaft steckt dahinter? Und wer wird das nächste Opfer sein?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lena Avanzini lebt als Musikerin und Autorin in der Nähe von Innsbruck. Sie liest und schreibt gern spannende Geschichten. »Tod in Innsbruck« ist ihr erster Kriminalroman.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.

© 2012 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch, Berlin eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-152-7 Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

All meinen wunderbaren Klavierlehrern gewidmet,

Oh Mensch! Gieb Acht!

Was spricht die tiefe Mitternacht?

»Ich schlief, ich schlief –,

Aus tiefem Traum bin ich erwacht: –

Die Welt ist tief,

Und tiefer als der Tag gedacht.

Tief ist ihr Weh –,

Lust – tiefer noch als Herzeleid:

Weh spricht: Vergeh!

Doch alle Lust will Ewigkeit –,

– will tiefe, tiefe Ewigkeit!«

Friedrich Nietzsche,»Also sprach Zarathustra«

PROLOG

Innsbruck, Mai 2010

Wie das Maul eines Ungeheuers gähnt die Kellertreppe, jede Stufe ein Zahn, und am Ende lauert schwarz der Schlund, der mich verschlingen wird. Obwohl meine Füße mit jedem Schritt schwerer werden, treibt mich das Klappern von Mutters Absätzen nach unten.

Noch fünf Stufen, die Feuchtigkeit leckt an meinen Fersen. Noch vier, es riecht nach schrumpeligen Äpfeln.

Noch drei, und alle Härchen an meinen Armen sträuben sich. Die Steinstufen wölben sich meinen nackten Zehen entgegen, als wollten sie mir ein Bein stellen.

Über die vorletzte Stufe stolpere ich; knalle mit der Schulter gegen die Holztür, in die der Moder grüngraue Flecke gebissen hat.

Mutter hat mich fast eingeholt. Sie schlägt mit dem Leintuch nach mir. Rasch drücke ich die rostige Klinke hinunter. Die Tür öffnet sich quietschend. Ich taumle in den dunklen Flur und tippe auf den Lichtschalter. Eine Glühbirne flackert auf. Sie baumelt nackt an einem Kabel wie eine vertrocknete Frucht und taucht den Korridor in trübes Gelb.

Mutters Hiebe treiben mich in die Waschküche. Hier hat Vater das Fenster mit Brettern vernagelt, um den Raum in eine Dunkelkammer zu verwandeln. Irgendwann ist er ausgezogen, die Bretter sind geblieben. Auch in der Waschküche gibt es eine Lampe, doch Mutter schraubt die Glühbirne heraus.

»Was wäre das für eine Strafe, mit Licht?«

Mein Weinen lässt ihre Stimme noch eisiger klingen. »Im Dunkeln denkt es sich besser. Also überleg dir, ob es angebracht ist, mit sechs Jahren noch ins Bett zu pissen.« Das Leintuch mit dem Fleck, dem Zeichen meiner Schande, lässt sie auf den Boden klatschen.

Schon fällt die Tür hinter ihr ins Schloss. Mit metallischem Rasseln dreht sich der Schlüssel. Dunkelheit umhüllt mich wie eine Decke aus schwarzem Filz, legt sich um meinen Hals, bis ich kaum noch Luft bekomme. Ich beginne zu zählen.

Eins. Auf allen vieren krieche ich über den Steinboden, taste mich zur Wand.

Vier. Klümpchen wie von Erde zerbröseln unter meinen Händen und verströmen einen scharfen Geruch.

Rattendreck.

Sieben. Ich kauere mich mit dem Rücken gegen die Mauer, krümme meine Zehen und frage mich, wie lange es dauern wird, bis die Ratten mich anknabbern. Ob sie sich bereits angeschlichen haben?

Fünfzehn. Endlich hebt sich die Filzdecke von meinen Augen. Ich erkenne einen hellen Rand oberhalb des Fensters und einen unter der Tür. Das Schwarz weicht einem Grau, vor dem sich dunkle Schemen abzeichnen. Rechts von mir sehe ich die Umrisse des alten Schranks, der früher in Vaters Zimmer gestanden hat. Daneben kauert die Waschmaschine. Der Schatten auf halber Höhe ist das Waschbecken.

Plötzlich ein Luftzug. Eine Haarsträhne fällt mir ins Gesicht. Aus dem Augenwinkel nehme ich ein Huschen wahr. Die Ratten fliehen, fliehen vor ihnen.

Die Kellerwesen sind da. Sie holen die faulen Kinder; die unfolgsamen; die Bettnässer.

Wie auf einen geheimen Wink setzen ihre Stimmen ein. Sie raunen, flüstern, kichern und stöhnen. Sie fließen die Wand entlang. Im Waschbecken ballen sie sich zusammen und tropfen aus dem Hahn.

»Sbotsch!«

Je angestrengter ich hinhöre, umso lauter und schneller tropfen sie.

»Sbotsch! Sbotsch!«

Ich drücke meinen Rücken gegen die Kellerwand.

»Sbotsch! Sbatsch! Sbjatsch!«

Das ist kein Tropfen, sondern ein Schmatzen. Ein Schmatzen von einem gierigen Mund, der sich an mir festsaugen und mich ausschlürfen wird wie ein rohes Ei.

Das Schmatzen stammt aus dem Maul der Schattenkröte.

Sie hockt im Waschbecken und späht herüber; lauert auf eine falsche Bewegung von mir.

Doch ich bewege mich nicht. Auf keinen Fall darf ich mich bewegen. Obwohl mein Körper vor Kälte und vor Angst zittert, befehle ich ihm, zu erstarren. Ich spüre, wie mein Rücken in die Kellerwand hineinwächst, wie ich mit der Wand verschmelze, ein Teil von ihr werde; ein Stück kalter, toter Stein. Sogar der Kloß, den die Angst mir in den Hals geschoben hat, versteinert.

Dr. Czerny lässt die Blätter sinken und nimmt seine Brille ab. »Gut. Sehr gut. Sie haben Ihren Albtraum auf Papier gebannt. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Ist es Ihnen schwergefallen?« Er nickt mir zu, väterlich, als wäre ich immer noch das Kind aus meinen Aufzeichnungen.

Ich antworte nicht. Mein Blick gleitet über seinen Kopf hinweg zum Fenster, das einen Ausschnitt der Nordkette preisgibt.

Über Nacht hat es in den Bergen geschneit. Die Brandjochspitze ist bis zu den Flanken in Weiß getaucht, ein Weiß, das einen harten Kontrast zum wolkenlosen Blau des Frühlingshimmels bildet. Auch die Felsnadel der Frau Hitt hat eine weiße Haube bekommen. Sie gleicht nicht mehr der hartherzigen Riesin aus der Sage, sondern eher dem Zwerg Nase.

»Natürlich ist es das«, antwortet Dr. Czerny sich selbst. »Aber es ist notwendig. Ich bin überzeugt davon, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem wiederkehrenden Traum und Ihrer Nyktophobie gibt.«

Mehrfach streicht er über seinen grauen Spitzbart. Dann setzt er die Brille auf, hinter der die Augen unwirklich groß und verschwommen erscheinen. »Ihre Aufgabe bis zu unserer nächsten Sitzung wird eine Phantasiereise sein. Begeben Sie sich im Geiste wieder in den Keller Ihres Albtraums.« Er pausiert, hebt den Zeigefinger und lässt ihn in der Luft kreisen. »Doch diesmal nehmen Sie einen Helfer mit, einen mächtigen Verbündeten, der Sie beschützt. Ich denke da an einen Schutzengel. Oder an eine Art Superman, wenn Ihnen die Vorstellung eines Engels zu altmodisch erscheint.« Er erhebt sich und reicht mir die Hand zum Abschied. »Schreiben Sie auf, wer Ihr Helfer ist und wie Sie sich in seiner Gegenwart fühlen.«

Ich wende mich zur Tür.

»Wir verwandeln Ihren schlimmsten Albtraum in ein wunderbares Märchen. Dann werden Sie die Angst vor der Dunkelheit abstreifen wie ein lästiges Insekt.« Begeisterung schwingt in seiner Stimme, Begeisterung über seine eigene Genialität.

Die Tür fällt hinter mir ins Schloss.

Ich lache auf.

Wie ein lästiges Insekt. Dieser alte Scharlatan. Was er wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass mein Albtraum kein Traum ist, sondern eine Erinnerung?

EINS

München, Juni 2010

Sein Gesicht glänzte schweißnass. Grinsend schlenderte der Glatzkopf auf Vera zu. Er war nicht viel größer als sie, aber dreimal so breit. Schultern wie Schwarzeneggers Sohn. Der Stoff des T-Shirts spannte sich über seinem Bizeps.

Das Muskelspiel beachtete Vera nicht. Ihre Augen fixierten seine Hand. Die Hand, die das Messer hielt.

Vera hob die Arme, als versuchte sie, den Angreifer hinter einen unsichtbaren Zaun zu bannen.

Unbeirrt rückte er vor. Zwei Schritte.

Sie wich zurück. Zwei Schritte.

Sie wollte schlucken, aber ihre Zunge klebte wie eine verdorrte Raupe am Gaumen. Alles, was ihr Körper an Feuchtigkeit zu bieten hatte, sammelte sich auf der Stirn. Ein Schweißtropfen löste sich, kullerte über die Schläfe und kitzelte sie am Ohr.

Das Grinsen des Glatzkopfs wurde breiter, gab den Blick auf eine Zahnlücke frei. Spielerisch drehte er die Waffe in seiner Hand.

Dann ging alles blitzschnell.

Er sprang vor. Das Messer schoss auf Vera zu.

Ihr Unterarm prallte auf den des Angreifers.

Vera drückte dagegen; mit der Kraft ihrer aufgestauten Wut versuchte sie, seinen Messerarm wegzuschieben.

Natürlich war er stärker. Wie ein Stück Schaumgummi bog er ihren Ellbogen zur Seite.

Das Messer fand freie Bahn.

Er zog es über ihre Kehle, als pflügte er durch Butter.

»Scheiße!« Vera stampfte auf. Wut leckte über ihre Wangen und ließ die Ohrläppchen pulsieren.

Im Spiegel sah sie den dicken roten Strich, der ihren Hals zierte. Es war der fünfte.

»Baby, du bist tot! Schaut nicht gut aus, ich hab dir schon wieder die Kehle durchgeschnitten. Kann es sein, dass du zu langsam bist?«, spottete der Glatzkopf.

Sie hob die Brauen. »Das muss an deinem Wahnsinnscharme liegen. Der lähmt mich.«

Endlich blätterte sein Dauergrinsen ab.

Seit einer halben Stunde trainierte Vera die Abwehr eines Messerangriffs mit Korbinian. Der Anblick seiner feixenden Visage bescherte ihr eine juckende Kopfhaut. Doch es wollte ihr nicht gelingen, ihn zu entwaffnen. Entweder sie reagierte zu spät oder rutschte an seinen schweißnassen Unterarmen ab. Wieder und wieder hatte er es geschafft, ihr mit der Messerattrappe, einem roten Filzstift, einen Strich zu verpassen.

Sifu Jochen legte seine schmale Hand auf Veras Schulter. »So geht das nicht. Nicht mit Kraft. Ein Muskelpaket wie ihn kannst du nicht wegdrücken. Er ist stärker als du, also gib nach.« Der Wing-Tsun-Trainer zwinkerte. Unzählige Fältchen entsprangen aus seinen Augenwinkeln und furchten die wettergegerbte Haut bis zu den Schläfen. »Dann leih dir seine Kraft aus und verwende sie gegen ihn.«

Vera schluckte.

»Und schau nicht auf das Messer, schau in seine Augen.«

Der Sifu strich sich eine grau melierte Locke hinters Ohr. »Los, Korbi, greif Vera noch einmal an.«

Korbinian zückte den roten Filzstift und stellte sich in Position. Er lächelte siegessicher.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!