Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Libros Singulares (LS)

- Sprache: Spanisch

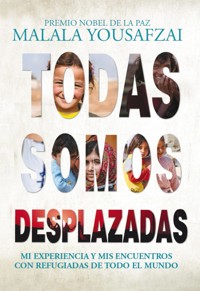

Nunca deja de asombrarme que la gente dé la paz por supuesta. Yo doy las gracias por ella cada día. No todo el mundo tiene paz. Millones de hombres, mujeres y niños viven en medio de la guerra cada día. Su realidad es la violencia, hogares destruidos, vidas inocentes perdidas. Y su única elección para tener seguridad es marcharse. "Eligen" ser desplazados. Pero no es que sea precisamente una elección. "Después de que su padre fuera asesinado, María huyó en medio de la noche con su madre". "Zaynab estuvo sin ir al colegio durante dos años cuando escapó de la guerra antes de llegar a Estados Unidos. Su hermana, Sabreen, sobrevivió a una angustiosa travesía a Italia". "Ajida huyó de una violencia atroz pero se encontró luchando contra los elementos por mantener a su familia a salvo en un nuevo hogar provisional". La premio Nobel de la Paz y popular autora MALALA YOUSAFZAI presenta algunos de los rostros que están tras las estadísticas y las noticias que nos llegan cada día acerca de los millones de personas desplazadas que hay en todo el mundo. Las experiencias de Malala en sus visitas a campos de refugiados le hicieron reconsiderar sus propias vivencias como desplazada, primero como persona desplazada internamente cuando era niña en Pakistán y, más tarde, como la activista internacional que podía ir a cualquier lugar del mundo, excepto a su querido hogar. En "Todas somos desplazadas", que es en parte memoria y en parte historia colectiva, Malala no solo explora su propia experiencia de adaptarse a una nueva vida al mismo tiempo que se añora el hogar, sino que también comparte las historias personales de algunas de las jóvenes extraordinarias que ha conocido en sus viajes: jóvenes que han perdido su comunidad, su familia y con frecuencia el único mundo que han conocido.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 173

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

nadie abandona su hogar, a no ser quesu hogar sea la boca de un tiburón.

solo corres hacia la fronteracuando ves que toda la ciudad también corre hacia allí.

Warshan Shire, «Hogar»

ÍNDICE

Prólogo

Parte primera. Soy desplazada

Capítulo 1. La vida que conocíamos

Capítulo 2. ¿Cómo era posible que estuviera ocurriendo esto?

Capítulo 3. Desplazada interna

Capítulo 4. Shangla

Capítulo 5. Regresamos a casa

Capítulo 6. Atrapada entre dos mundos

Parte segunda. Somos desplazadas

Zaynab: ¿Por qué yo y no ella?

Sabreen: No había vuelta atrás

Zaynab: Grandes sueños

Muzoon: Vi esperanza

Najla: Miles de personas como nosotras

María: Nadie puede arrebatarnos lo que llevamos dentro

Analisa: Afortunada

Marie Claire: Un nuevo comienzo

Jennifer: Tenía que hacer algo

Ajida: Por la noche, caminábamos

Farah: Esta es mi historia

Epílogo

Nota de la autora

Agradecimientos

Cómo puedes ayudar

Sobre las participantes

Sobre la autora

Archivo fotográfico

Créditos

Prólogo

En una ocasión que paseaba por las calles de Birmingham con mis hermanos, mamá y papá, me detuve por un momento para sentir la paz. Estaba a nuestro alrededor, en los árboles que se mecían suavemente en la brisa, en el sonido de los coches que pasaban, en la risa de una niña, en una muchacha y un chico que se cogían tímidamente de la mano mientras se rezagaban de sus amigos. Pero también siento la paz en mi interior. Doy las gracias a Alá por todo, por estar viva, por sentirme segura, por que mi familia está segura.

Nunca deja de asombrarme que la gente dé la paz por supuesta. Yo doy las gracias por ella cada día. No todo el mundo tiene paz. Millones de hombres, mujeres y niños viven en medio de la guerra cada día. Su realidad es la violencia, hogares destruidos, vidas inocentes perdidas. Y su única elección para tener seguridad es marcharse. «Eligen» ser desplazados. Pero no es que sea precisamente una elección.

Hace diez años, cuando nadie conocía mi nombre fuera de Pakistán, tuve que abandonar mi hogar con mi familia y más de dos millones de personas del valle de Swat. Allí no estábamos seguros. Pero ¿adónde podíamos ir?

Yo tenía once años. Y estaba desplazada.

Para cualquier refugiado o desplazado por la violencia, que es lo que con más frecuencia hace huir a la gente, parece que hoy no hay ningún lugar seguro. En 2017, según los cálculos de las Naciones Unidas, había 68,5 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, de las cuales 25,4 se consideran refugiadas.

Las cifras son tan impresionantes que nos olvidamos de que se trata de personas forzadas a dejar sus hogares. Son médicos y maestros. Abogados, periodistas, poetas y sacerdotes. Y niños, muchos niños. La gente olvida que eras una activista, una estudiante, que eras un padre llamado Ziauddin, una hija llamada Malala. Los desplazados que constituyen esas tremendas cifras son seres humanos que albergan la esperanza de un futuro mejor.

He tenido el inmenso privilegio de conocer a muchas personas que habían rehecho sus vidas, con frecuencia en lugares extraños por completo. Personas que han perdido mucho —también a seres queridos— y después han tenido que volver a empezar. Esto significa aprender una nueva lengua, una nueva cultura, una nueva forma de ser. Comparto mi historia de desplazada no por el deseo de dar protagonismo a mi pasado, sino para honrar a las personas que he conocido y a las que nunca conoceré.

He escrito este libro porque parece que mucha gente no comprende que los refugiados son personas normales. Todo lo que les diferencia es que se han visto atrapados en un conflicto y obligados a abandonar sus hogares, a sus seres queridos y las únicas vidas que han conocido. Han arriesgado mucho en el camino... ¿por qué? Porque con demasiada frecuencia se trata de una elección entre la vida y la muerte.

Y, como hizo mi familia hace una década, ellos eligieron la vida.

CAPÍTULO 1

La vida que conocíamos

Cuando cierro los ojos y pienso en mi niñez, veo pinares y montañas nevadas; escucho ríos rápidos, siento la tierra calma bajo mis pies. Nací en el valle de Swat, en el pasado conocido como la Suiza del este. Otros lo han llamado paraíso, y así es como veo Swat. Es el telón de fondo de todos los recuerdos más felices de mi infancia: voy corriendo por la calle con mis amigas; juego en la azotea de nuestra casa en Mingora, la principal ciudad de Swat; visitamos a nuestros primos y familia extensa en Shangla, la aldea en la montaña donde nacieron mis padres; escucho a mi madre y a sus amigas charlando en torno al té de la tarde en casa, y a mi padre discutiendo de política con sus amigos.

Recuerdo a mi padre hablando sobre los talibanes, pero como una amenaza lejana. Ya desde muy pequeña me interesó la política y escuchaba todo lo que mi padre y sus amigos hablaban, aunque no siempre lo entendiera. En aquellos días los talibanes estaban en Afganistán, no en Pakistán. No teníamos que preocuparnos. Desde luego, no eran algo que nos pudiera inquietar ni a mí ni a mi hermano, Khushal. Y después llegó Atal, el pequeño. Mi gran problema era cómo me sentía ante la perspectiva de que esos hermanos se apoderaran de la casa.

Esto empezó a cambiar en 2004. Yo solo tenía seis años, así que al principio no noté nada, pero cuando pienso en aquella época, mis recuerdos están teñidos del temor que debí de haber visto crecer en los ojos de mis padres. Cinco años después, mi querido Swat ya no era un lugar seguro y nos vimos obligados a abandonarlo junto con cientos de miles de personas.

Al principio, todo fue despacio. En nuestro país había empezado a mejorar la condición de las mujeres, pero nuestra región estaba retrocediendo. En 2003 mi padre abrió su primer colegio, en el que niños y niñas iban a clase juntos. En 2004 las clases mixtas ya no eran posibles.

El terremoto de 2005 no solo fue devastador por la destrucción que provocó y las víctimas que dejó —más de setenta y tres mil personas, de ellas dieciocho mil niños—, sino también porque dejó supervivientes vulnerables. Cuando los hombres de un grupo extremista que había proporcionado ayuda a muchas de las personas desplazadas por este desastre natural empezaron a predicar que el terremoto era una advertencia de Dios, la gente les escuchó. Aquellos hombres, que después formarían parte de los talibanes, no tardaron en predicar interpretaciones estrictas del islam en la radio local, afirmando que las mujeres se debían cubrir el rostro por completo y que la música, el baile y las películas occidentales eran pecado. Que los hombres debían dejarse crecer la barba. Que las niñas no debían ir a la escuela.

Ese no era nuestro islam.

Eran religiosos fundamentalistas que afirmaban que querían volver a una forma de vida antigua, lo que resulta irónico si se piensa que se servían de la tecnología —la radio— para difundir precisamente ese mensaje. Atacaron nuestras costumbres cotidianas en nombre del islam. Decían a la gente lo que podía vestir, lo que podía escuchar, lo que podía ver. Y, sobre todo, intentaban anular los derechos de las mujeres.

Para 2007, los dictados se habían vuelto más agresivos y específicos. No solo exigían que televisores, ordenadores y otros dispositivos electrónicos desaparecieran de los hogares, sino también que fueran quemados y destruidos. Todavía puedo oler el hedor del plástico y los cables al fundirse en las hogueras que organizaron. De forma agresiva trataron de impedir que las niñas fueran al colegio, elogiando por su nombre a los padres que no las llevaban, así como a las propias niñas, y condenando, también por su nombre, a aquellos que las llevaban. Pronto declararon que educar a las niñas era antiislámico.

¿Cómo iba a ser antiislámico ir a la escuela? Para mí, eso no tenía sentido. ¿Cómo podía ser antiislámico algo así?

En general, mi familia ignoró aquellas órdenes, aunque empezamos a bajar el volumen del televisor por si nos oía alguien que pasara por la calle.

El llamamiento a mantener a las niñas en casa también inquietó a mi padre, Ziauddin. Él dirigía los dos colegios que había levantado de la nada, uno de ellos para niñas. Al principio, a mi padre aquellos extremistas le parecían algo marginal, algo enojoso más que verdaderamente terrorífico. Hasta entonces su activismo se había centrado en el medio ambiente: la contaminación del aire y el acceso al agua potable se habían convertido en verdaderos problemas. Él y varios amigos suyos habían fundado una organización para proteger el medio ambiente, así como para promover la paz y la educación en el valle de Swat. Para algunos, empezaba a ser conocido como un hombre al que había que escuchar; para otros, como un agitador. Pero mi padre tiene un profundo sentido de la justicia y no puede evitar luchar por el bien.

Los talibanes fueron consiguiendo más seguidores y más poder, y la vida que conocíamos no tardó en convertirse en una colección de recuerdos felices.

Las palabras «talibán» y «militante» entraron en nuestras conversaciones diarias; ya no era simplemente algo de lo que se hablara en las noticias. Y por todo Mingora se rumoreaba que los militantes se estaban introduciendo en el valle de Swat.

Empecé a ver por la calle a hombres con barbas largas y turbantes negros. Uno de ellos podía intimidar a toda una aldea. Ahora patrullaban nuestras calles. Nadie sabía quiénes eran exactamente, pero todo el mundo se daba cuenta de que estaban relacionados con los talibanes y se encargaban de hacer cumplir sus decretos.

Yo tuve mi primer roce real con los talibanes cuando nos dirigíamos a visitar a la familia en Shangla. Mi primo llevaba varias cintas de música en el coche para el viaje y acababa de poner una cuando vio que, más adelante, dos hombres con turbantes negros y chalecos de camuflaje estaban parando los coches.

Mi primo sacó la casete, cogió las otras y se las pasó a mi madre. «Escóndelas», susurró.

Mi madre las metió en su bolso sin decir una palabra mientras el coche frenaba hasta detenerse.

Los hombres tenían largas barbas y ojos crueles. Cada uno llevaba una ametralladora al hombro. Mi madre se cubrió la cara con el velo y vi que las manos le temblaban, por lo que mi corazón empezó a latir más deprisa.

Uno de los hombres nos preguntó desde la ventanilla: «¿Tenéis casetes o cd?».

Mi primo negó con la cabeza y mi madre y yo permanecimos en silencio. Temía que el talibán pudiera oír los fuertes latidos de mi corazón o viera cómo le temblaban las manos a mi madre. Contuve el aliento cuando metió la cabeza por la ventanilla de atrás y se dirigió a las dos: «Hermana —me dijo con gravedad—, deberías cubrirte la cara».

Yo quería preguntar: «¿Por qué? Solo soy una niña». Pero el kalashnikov que llevaba al hombro me impidió hablar.

Nos indicaron que siguiéramos, pero toda la alegría que habíamos sentido antes desapareció. Pasamos la hora siguiente en un silencio absoluto. Las casetes continuaron en el bolso de mi madre.

El miedo que había estado creciendo a nuestro alrededor ya estaba demasiado cerca como para que pudiéramos ignorarlo. Y entonces comenzó la violencia.

CAPÍTULO 2

¿Cómo era posible que estuviera ocurriendo esto?

Tenía once años cuando los talibanes empezaron a poner bombas en los colegios de niñas en todo el valle de Swat. Realizaban los atentados de noche, por lo que al menos nadie resultaba herido, pero imagina lo que es llegar al colegio por la mañana y encontrarte un montón de escombros. Era más que una crueldad.

Habían empezado cortándonos la electricidad y atacando a los políticos locales. Incluso prohibieron los juegos infantiles. Nos habían contado historias de talibanes que oían a niños reírse en sus casas y habían irrumpido en ellas para destruir el juego. También ponían bombas en las comisarías y atacaban a la gente. Si oían que alguien hablaba en contra de ellos, lo denunciaban por su nombre en su emisora. Y a la mañana siguiente esas personas a veces aparecían muertas en la plaza Verde, el centro de nuestra ciudad, frecuentemente con notas prendidas a la ropa en las que se exponían sus presuntos pecados. Aquello no dejó de empeorar hasta el punto de que, cada mañana, había una hilera de cadáveres en el centro de la ciudad, por lo que la gente empezó a llamarla plaza Sangrienta.

Todo eso formaba parte de su propaganda extremista. Y funcionaba: estaban imponiendo su control sobre el valle de Swat.

A mi padre le habían advertido de que dejara de hablar a favor de la educación de las jóvenes y de la paz. No hizo caso. Pero empezó a utilizar distintos caminos para venir a casa por si le seguían. Y yo adopté una nueva costumbre: comprobaba que las puertas y ventanas estaban bien cerradas antes de irme a dormir cada noche.

Nos dio esperanza que el ejército enviara tropas a Swat para protegernos. Pero eso también significaba que la lucha se había acercado. Tenían una base en Mingora, cerca de nuestra casa, por lo que yo oía el zumbido de las hélices de los helicópteros cortando el espeso aire de la mañana, y miraba hacia arriba para ver aquellas moles de metal llenas de soldados. Esas imágenes, lo mismo que los combatientes talibanes con ametralladoras por las calles, se convirtieron en una parte tan importante de nuestras vidas que mis hermanos y sus amigos empezaron a jugar a talibanes contra el ejército en vez de al escondite. Se hacían armas de papel, representaban batallas y se «disparaban» unos a otros. En vez de contarnos cotilleos sobre nuestras estrellas de cine favoritas, mis amigas y yo intercambiábamos información sobre las amenazas de muerte y nos preguntábamos si volveríamos a sentirnos seguras algún día.

Esa era nuestra vida ahora. Nunca hubiéramos podido imaginar que sería así.

Cosas espeluznantes se hicieron normales. Oíamos el estrépito de las bombas al estallar y notábamos cómo temblaba el suelo. Cuanto más fuerte retumbaban, más cerca habían caído. El día que no oíamos ninguna explosión decíamos: «Hoy ha sido un buen día». Si por la noche no oíamos armas de fuego crepitando como petardos, incluso podríamos dormir toda la noche seguida.

¿Cómo era posible que estuviera ocurriendo esto en nuestro valle?

A finales de 2008 los talibanes emitieron un nuevo decreto. El 15 de enero de 2009 tenían que estar cerrados todos los colegios de niñas, o se arriesgaban a sufrir atentados. Incluso mi padre obedeció esta orden, porque no podía poner en peligro a sus alumnas ni a su hija.

Por aquel entonces yo ya había empezado a escribir un blog para el servicio en urdu de la BBC que más tarde contribuiría a que, más allá de nuestras fronteras, el mundo conociera nuestra historia y la verdad del ataque a la educación de las niñas en Pakistán. Había escrito sobre cómo el camino al colegio, que en el pasado había sido un breve placer, se había convertido en una atemorizada carrera. Y cómo de noche mi familia y yo a veces nos acurrucábamos juntos en el suelo, lo más lejos posible de las ventanas, cuando oíamos las explosiones de las bombas y el ratatatá de las ametralladoras en las colinas circundantes. Echaba de menos los días en que íbamos allí de excursión. Lo que había sido nuestro refugio se había convertido en un campo de batalla.

Con el anuncio de la prohibición, muchas niñas dejaron de ir a clase o se marcharon de la región para estudiar en otro sitio: mi clase de veintisiete se quedó reducida a diez. Pero mis amigas y yo seguimos yendo hasta el último día. Mi padre pospuso lo que habrían sido las vacaciones de invierno para que aprovechásemos en el colegio tanto como fuera posible.

Cuando llegó el día en que mi padre se vio forzado a cerrar nuestro colegio de niñas, no solo estaba afligido por sus alumnas, sino también por las cincuenta mil niñas de la región que habían perdido el derecho de ir a la escuela. Cientos de escuelas tuvieron que cerrar.

Celebramos una asamblea en el colegio y algunas de nosotras hablamos contra lo que estaba ocurriendo. Aquel día nos quedamos allí todo lo posible. Jugamos a rayuela y nos reímos. Pese a la amenaza que acechaba, éramos niñas actuando como niñas.

En casa fue un día triste para todos, pero a mí me afectó profundamente. La prohibición de las escuelas para niñas significaba la prohibición de mis sueños, ponía un límite a mi futuro. Si no me formaba, ¿qué futuro tenía?

CAPÍTULO 3

Desplazada interna

Al término de lo que técnicamente eran nuestras vacaciones de invierno, mis hermanos volvieron al colegio, pero yo no. Khushal bromeaba diciendo que a él le gustaría poder quedarse en casa. Yo no lo encontraba gracioso.

Los talibanes seguían poniendo bombas en los colegios. En la entrada de mi blog para la BBC, solo unos días después de que la escuela cerrara, escribí: «Estoy muy sorprendida, porque si esas escuelas habían cerrado, ¿qué necesidad había de destruirlas?».

Mi padre continuaba con su campaña pública y yo me uní a él con apariciones en televisión y entrevistas en la radio. La prohibición de la educación de las niñas era tan impopular que el líder de los talibanes se convenció de que era preferible suavizarla y en febrero accedió a levantar la prohibición para las niñas hasta el cuarto curso. Yo estaba en quinto. Pero sabía que esta era mi oportunidad, así que fingí ser más pequeña, y mis amigas hicieron lo propio. Durante unos meses dichosos fuimos a lo que llamábamos nuestra «escuela secreta».

Cuando, poco después, se acordó la paz entre el ejército y los talibanes, respiramos con alivio. Pero nunca llegó a instaurarse verdaderamente y los talibanes ganaron poder. Las cosas se pusieron tan mal que el 4 de mayo de 2009 las autoridades gubernamentales anunciaron que todo el mundo tenía que abandonar Swat. El ejército tenía previsto lanzar una gran ofensiva contra los talibanes y se esperaban fuertes combates, por lo que la población no estaría segura en el valle.

Mi familia escuchó la noticia consternada. Teníamos dos días para evacuar.

Mi madre empezó a llorar, pero mi padre se limitó a permanecer allí sacudiendo la cabeza: «Es imposible que ocurra esto».

Pero solo había que salir a la calle: ya estaba ocurriendo. La calzada estaba inundada de coches atestados y de autobuses a rebosar. Había gente huyendo en motos y camiones, en rickshaws y carretas de mulas, todos con la misma mirada de shock en los ojos muy abiertos. Miles de personas también huían a pie porque no había suficientes vehículos. Metían sus pertenencias en bolsas de plástico, se amarraban los bebés al cuerpo y transportaban en carretillas a los más mayores.

Pero mi padre se negó a ceder. Seguía diciendo que esperaríamos a ver si aquello iba en serio.

La tensión en nuestra casa llegó a ser tan palpable que mi madre acabó por llamar a un amigo de mi padre que era médico y le dijo: «Venga rápidamente. Este hombre está loco. Se quiere quedar y corremos peligro».

Ese mismo día, llegó corriendo a casa un pariente nuestro con la noticia. Un primo lejano había sido atrapado en un intercambio de disparos entre el ejército y los talibanes. Había muerto.

Mi madre empezó a hacer el equipaje. Al día siguiente nos fuimos a Shangla. Nos convertiríamos en PDI: personas desplazadas internamente.

Yo no soy una persona sentimental, pero aquel día lloré. Lloré por la vida que me estaban obligando a abandonar. Temía no volver a ver mi casa ni la escuela ni a mis amigas. Un corresponsal me había preguntado hacía poco cómo me sentiría si tuviera que marcharme de Swat algún día y no pudiera volver nunca más. En aquel momento me pareció una pregunta ridícula, porque ni siquiera podía imaginar esa posibilidad. Y ahí estábamos ahora, marchándonos, y ni siquiera sabía cuándo regresaríamos, si es que regresábamos alguna vez.

Como mis hermanos pidieron a mi madre llevarse a sus pollos mascotas (cuando mi madre dijo que ensuciarían el coche, Atal respondió que podían ponerles pañales), cogí algo de ropa y llené una bolsa con libros del colegio. Era mayo y teníamos los exámenes a finales de junio. Yo no dejaba de preguntar: «¿Cuándo volveremos? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿En un año?». Nadie podía responder; todo el mudo estaba muy ocupado haciendo las maletas. Mi madre me hizo dejar los libros en casa porque no había sitio. Desesperada, los escondí en un armario y recé silenciosamente para que regresáramos pronto a casa. También dijo que no a mis hermanos.