9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Akademie des Verbrechens

- Sprache: Deutsch

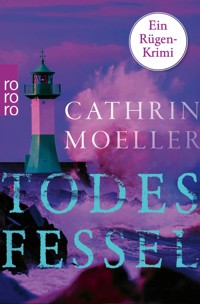

Ein besonderes Institut, eine grausam verbrannte Leiche, ein krankes Spiel auf Leben und Tod. «Denkt wie die Mörder!» Das predigt der eigenwillige Kriminologe und Ex-Kommissar Zornik an der «Akademie des Verbrechens» in einem Gutshaus auf Rügen. In seinem Kurs lernen die Studierenden an echten, ungelösten Fällen. Dieses Semester: eine grausig verbrannte Leiche in der Stadtbibliothek von Bergen. Der Wettkampf beginnt: Wer ermittelt besser, Zornik oder die Neulinge? Doch aus dem Lehrplan wird gefährlicher Ernst. Als ihm ein brutaler Straftäter von früher das Messer an die Kehle setzt, weiß er: Sie kommen dem Täter oder der Täterin nah – zu nah. Nun muss er alles tun, sein Leben und das der Studierenden zu retten. Denn das grausame Spiel auf Leben und Tod hat gerade erst begonnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 581

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cathrin Moeller

Todesglut

Kriminalroman

Über dieses Buch

Denkt wie ein Mörder. Aber werdet nicht zu seinem Opfer.

«Denkt wie ein Mörder!» Das predigt der eigenwillige, unkonventionelle Kriminologe und Ex-Kommissar Henry Zornik an der renommierten «Akademie des Verbrechens», die in einem Gutshaus auf Rügen untergebracht ist. Graue Theorie ist nicht sein Ding. In seinem Kurs lernen die Studierenden an echten, ungelösten Fällen.

Dieses Semester: eine grausig verbrannte Leiche in der Stadtbibliothek von Bergen. Noch kennt niemand ihre Identität. Der Wettkampf beginnt: Wer ermittelt besser, Zornik oder die Neulinge? Doch aus dem Lehrplan wird gefährlicher Ernst. Als ihm ein brutaler Straftäter, den er von früher kennt, ein Messer an die Kehle setzt, weiß er: Sie kommen dem Täter oder der Täterin nah – zu nah. Nun muss er alles tun, um sein Leben und das der Studierenden zu retten. Denn das grausame Spiel auf Leben und Tod hat gerade erst begonnen.

«Akademie des Verbrechens»: lebensnah und lebensgefährlich.

Vita

Cathrin Moeller, Diplomsozialpädagogin, arbeitete unter anderem in Resozialisierungsprojekten. Neben der Arbeit an den eigenen Texten, darunter der Spiegel-Bestseller «Wolfgang muss weg», coacht sie kulturelle Bildungsprojekte. Sie wohnt mit ihrem Mann, einem Kriminalhauptkommissar, in der Nähe von Leipzig. «Todesglut» ist der erste Fall der «Akademie des Verbrechens» auf Rügen.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung und -abbildung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich

ISBN 978-3-644-01204-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Samstag, 7. September 2019

Kapitel 1

Das Sanierungsobjekt glich einer hohlen Kulisse. Das Dach löchrig, Zwischendecken eingestürzt, die Treppe aus Holz marode, nackte Stütz- und Außenmauern erinnerten an Knochen eines Skeletts.

Er musterte sie, wie sie mit dem Rücken zum Geländer des inneren Baugerüstes stand und freudestrahlend auf eine mit Bauschutt übersäte Fläche zeigte.

«Und dahinten kommt das Schlafzimmer hin, mit großem Panoramafenster. Jeden Morgen aufwachen mit Meerblick, herrlich.»

Sie nahm eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie sich zwischen die Lippen und suchte nach dem Feuerzeug. Getrieben von der Gier nach Nikotin durchwühlte sie ihre Handtasche. Sie runzelte die Stirn.

«Haben Sie Feuer?», fragte sie ihn.

Er lächelte, zog sein Feuerzeug aus der Jackentasche und stieß es kraftvoll gegen ihr Brustbein. Sie verlor das Gleichgewicht. Es knackte, als die provisorische Holzbrüstung nachgab. Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen, ihr Schrei ging unter im Rufen der Kraniche.

Dumpf landete ihr Körper zwei Etagen tiefer auf dem Fundament, aus dem Bewehrungsstäbe wie Spieße herausragten. Eine der rostigen Eisenstangen hatte sich durch ihren Rücken gebohrt und trat aus dem Bauch wieder aus. Er hielt sich die Hand vor den Mund.Schrecklich, was auf einer ungesicherten Baustelle alles passieren kann.

Nach vorn gebeugt, betrachtete er sein Werk aus der Vogelperspektive. Da lag sie, in einer öligen Pfütze auf dem Beton, Arme und Beine unnatürlich verdreht. «Entschuldige, Dorothea, aber du siehst aus wie ein aufgespießtes Hähnchen», rief er nach unten.

Er musste grinsen. Zweifellos, er besaß ein Talent zum Töten. Die Kraniche flogen im roten Licht der untergehenden Sonne weiter in die Ferne. Tief durchatmend leckte er sich die Lippen. Die Seeluft schmeckte salzig. Im Hintergrund rauschte die Ostsee. Was für ein herrlicher Moment, an einem wunderschönen Flecken Erde. Vorsichtig stieg er die Treppe hinab.

Als er unten ankam, hatte ihr Blut schon eine Lache gebildet. Es mischte sich mit dem Diesel, dessen Geruch ihm scharf in die Nase stieg. Ihr Körper zuckte noch. Ihre Augen blickten flehend und waren unnatürlich aus den Höhlen getreten. Er lächelte ihr zu. Ein Mensch im Todeskampf sollte kein grimmiges Gesicht sehen. So grausam war er nun auch wieder nicht.

Er würde ihren letzten Wunsch erfüllen. Er holte seine Zigaretten raus, zündete Dorothea eine an und steckte sie ihr zwischen die Lippen. Schnell trat er ein paar Schritte beiseite.

«Na komm, nimm noch einen Zug», sagte er in aufmunterndem Ton und schaute aus sicherer Entfernung, wie ihr die Zigarette fast in Zeitlupe aus dem Mundwinkel rutschte.

Als die Glut die Flüssigkeit auf dem Boden berührte, entzündete sie sich explosionsartig. Eine Stichflamme schoss empor, und das Feuer strahlte unmittelbar eine enorme Hitze ab. Er entfernte sich ein paar weitere Schritte. Fasziniert schaute er in die Flammen. Das Hölzchen brennt gar hell und licht, das flackert lustig, knistert laut …

Erst als es anfing, bestialisch nach verbranntem Fleisch zu stinken, wendete er sich ab. Das wäre erledigt.

Mit einem Lied auf den Lippen verließ er das Grundstück mit Meerblick, in Alleinlage an der Steilküste unweit von Binz. Dort kehrten die Touristen an der Strandpromenade wahrscheinlich gerade in einem der zahlreichen italienischen Restaurants zum Abendessen ein. Auch er verspürte Hunger. Den Hunger nach mehr.

Die Zeit war reif, es zu Ende zu bringen. Ab jetzt würde es jedem so ergehen, der seine Pläne durchkreuzte.

Montag, 9. September 2019

Kapitel 2

Die Abendsonne tauchte die Häuser der Altstadt von Bergen, der Inselhauptstadt von Rügen, in ein oranges Licht. Charlotte eilte über den Markt zur Stadtinformation im historischen Benedixhaus, einem liebevoll restaurierten Fachwerkbau von 1538. Die Luft an diesem Septemberabend war warm, und sie hatte ihre Strickjacke ausgezogen und über ihre grasgrüne Beuteltasche gelegt. Eine Windböe wehte ihr eine Haarsträhne ins Gesicht. Es spiegelte sich im Schaufenster der Tourist Information. Mit einem letzten Blick prüfte Charlotte ihr Äußeres. Die dunkelbraunen Locken, kombiniert mit einer randlosen Brille, dazu das wadenlange Tupfenkleid. Der Look machte sie zehn Jahre älter und zehn Kilo schwerer. Völlig unscheinbar und ausgesprochen provinziell. Perfekt passend zu der Reisegruppe, die den Rundgang schon begonnen hatte und gerade um den Brunnen auf dem Marktplatz stand.

In ihrem Körper breitete sich die gleiche Anspannung aus, die sie von mündlichen Prüfungen kannte. Du hast alles mit Bravour bestanden, also hör jetzt auf, dich verrückt zu machen. Sie atmete tief durch, marschierte auf die Gruppe zu und mischte sich unter die älteren Herrschaften. Hier eine Geste, da ein Lächeln und dort ein freundliches Wort genügten, um mit den Tagestouristen ungezwungen Kontakt aufzunehmen. Der Anfang war gemacht. Konzentrier dich, bleib locker und lass dich auf die Situation ein!

Die älteren Damen und Herren hörten der Gästeführerin, die das historische Gewand einer Fischerfrau trug, aufmerksam zu. «1540 bezeichnete man den heutigen Marktplatz als Olde Richt-stede. Alte Zeichnungen belegen, dass hier ein Pranger stand, an dem Verurteilte öffentlich ausgestellt wurden. Am Schandpfahl daneben hat man die Gesetzesbrecher ausgepeitscht. Manch einen bis zum Tode. Der Brunnen erinnert an den Pfuhl, den es hier einst gab. Große Brände zogen später nicht nur den Marktbereich mit der Kirche immer wieder in Mitleidenschaft. 1538 fielen hier 55 Bauten den Flammen zum Opfer, 1690 brannte das Rathaus ab, 1724 sogar 64 Gebäude und 2016 die Stadtbibliothek, ein weiteres wichtiges Ziel auf unserem Rundgang.» Sie hob den Arm und gab die Richtung vor, in die sie nun laufen würden. «Weiter geht’s zu den schaurigsten Tatorten auf den verbrecherischen Spuren der von Bredows, deren Bluttaten bis in das 21. Jahrhundert reichen.»

Das klang überraschend interessant, fand Charlotte. Sie hatte den Inhalt der Stadtführung nicht bewusst ausgewählt, aber eine Krimitour passte zu ihrem Vorhaben. Sie nahm es als gutes Zeichen und musterte die Gästeführerin, ihre schwarze Tracht und den kegelförmigen Hut, unter dem ein freundliches, frisches Gesicht rosig strahlte. Offenbar ernährte die Frau sich gesund und verbrachte viel Zeit an der frischen Seeluft. Der offene Blick, das ehrliche Lächeln und die entspannte Körperhaltung sprachen dafür, dass sie ausgeglichen war und ihren Job liebte. Sie wirkte kompetent und hatte keine Angst, vor einer Menschenmenge zu reden. Charlotte spürte eine leise Bewunderung in sich aufsteigen, sie selbst wurde bei Präsentationen vor mehr als zehn Personen immer nervös. Sie blinzelte. Nicht ablenken lassen, konzentriere dich gefälligst!

Bereits auf dem kurzen Weg bis zum Sagen- und Märchenhotel, einem rot getünchten Fachwerkbau, kam Charlotte mit drei älteren Herrschaften ins Gespräch. Sie waren über siebzig, braun gebrannt, wirkten recht fit und trugen im Gegensatz zu vielen anderen Leuten in ihrem Alter farbenfrohe Kleidung im Matrosenstil. Hannelore, Sigrid und Eddi hatten sich gleich mit Vornamen vorgestellt und Charlotte das Du angeboten. Sie erfuhr, dass sie alle drei aus demselben Dorf in Sachsen kamen und zusammen eine Woche Urlaub auf Rügen machten, dass Hannelore eine Hüftprothese hatte, dass Sigrid verwitwet war und dass Eddis Goldzahn ein Vermögen gekostet hatte. Charlotte plauderte und bemühte sich, unbeschwert mit ihnen zu lachen. Langsam wurde sie lockerer, auch wenn sie den dreien ihr freundschaftliches Theater nicht abkaufte. Ihr wollt mir weismachen, dass ihr die besten Freunde seid, aber das stimmt nicht. Ihr seid eifersüchtig aufeinander und versucht euch vermutlich schon ein Leben lang gegenseitig zu übertrumpfen. Sie spürte, dass sie die drei Rentner anstarrte. Stopp! Sie musste sich auf das konzentrieren, was von ihr erwartet wurde. Nervös rückte sie sich die Brille zurecht. Nun musste es bald ernst werden.

Plötzlich stolperte sie über die eigenen Füße. Solche Missgeschicke passierten ihr oft, wenn sie sich in Menschen einfühlte, die sie gerade bewusst beobachtete. Dann war sie abgelenkt, weil sie in Gedanken sofort Persönlichkeitsprofile produzierte. Aber so wie jetzt auf Kommando zu stolpern, bedurfte einiger Übung. Eine Stunde hatte es gestern zu Hause gedauert, bis es absolut natürlich aussah. Die Geduld zahlte sich jetzt aus. Hannelore reagierte überraschend geistesgegenwärtig, fing sie auf und stützte sie. Blitzschnell griff Charlotte der alten Dame in die Handtasche. Hatte sie etwas bemerkt? Nein, erleichtert stellte Charlotte fest, dass Hannelore sie nur besorgt ansah.

Sie gingen weiter. Charlotte ließ keine Zeit verstreichen. Vor dem Maklerhaus, einem imposanten Bau mit einer Uhr und einem barocken Balkon, lächelte sie Eddi charmant an und bat um ein Selfie mit ihm, um näher an seine Schultertasche heranzukommen. Er posierte bereitwillig neben ihr, und sie spürte, wie er unauffällig an ihrem Hals roch. Ein Schatten legte sich über sein Gesicht. Mein Parfüm erinnert ihn vermutlich an eine schmerzhafte Erfahrung, einen Verlust, dachte sie und konnte ihm nicht böse sein, dass er ihr so nah gekommen war. Sie umarmte ihn hinter dem Rücken und griff dabei in seine Umhängetasche. Schnell zog sie ihre Hand wieder zurück, als er sie irritiert musterte. Nein, auch er hat nichts bemerkt, sie erinnerte ihn bloß an jemanden. Noch immer lag eine Traurigkeit auf seinen Zügen. Wahrscheinlich würde er sie jetzt nicht mehr aus den Augen lassen. Charlotte schenkte ihm einen mitfühlenden Blick, drückte seine Hand und bedankte sich.

Sie schlenderten zur oberen Dammstraße hinüber, wo sich der Rest der Gruppe im Café Meyer ein Eis kaufte. Charlotte entschied sich für eine Kugel Schokolade und tat entsetzt, als sie Sigrid ungeschickt mit dem Eis die Jacke beschmierte.

«Dafür gibt es doch Waschmaschinen», sagte die Rentnerin und beteuerte, dass sie nicht böse war.

Charlotte entschuldigte sich überschwänglich und versuchte, den Schaden mit ihrem Taschentuch zu beseitigen. Dabei ließ sie die Finger der anderen Hand unauffällig in Sigrids Jackentasche gleiten. Du tust nur so, dachte sie. Dein verkniffener Gesichtsausdruck verrät, dass deine Freundlichkeit nur gespielt ist. Du bist stinksauer auf mich, weil du nun den ganzen Tag mit diesem Fleck auf der Brust herumlaufen musst. Akkurat sitzendes Haar, keine Knitterfalte an der Kleidung, und jetzt dieser Fleck. Eine Katastrophe! Noch dazu, weil deine sogenannte Freundin Hannelore ihre Schadenfreude offen zeigt. Dafür würdest du sie am liebsten vergiften. Das wird dich den ganzen Tag grämen, aber du reißt dich zusammen und willst dir nichts anmerken lassen.

«Kommen Sie, Kindchen, sonst verpassen wir noch die Hälfte der Schauergeschichten.» Sigrid hakte Charlotte unter, und beide beeilten sich hinterherzukommen. Charlotte war ganz zufrieden damit, wie die Dinge liefen.

Die Reisegruppe schlenderte an der Trattoria Russo vorbei. Eine Duftwolke nach frisch gebackener Pizza wehte herüber. Charlottes Blick blieb an einem jungen Mann hängen. Er saß im Biergarten bei einem Espresso, die Schiebermütze ins Gesicht gezogen. Selbst aus der Entfernung meinte sie, seine intensiven wasserblauen Augen sehen zu können. Es verunsicherte sie, dass er sie beobachtete. Das war nicht abgemacht. Das Schmunzeln um seinen Mund wurde breiter, als sie sich noch einmal zu ihm umdrehte. Charlotte presste die Lippen zusammen und warf ihm einen warnenden Blick zu. Er wollte sie aus dem Konzept bringen. Und was noch schlimmer war: Hannelore, die nun links neben ihr lief, schien ihn ebenfalls bemerkt zu haben.

«Meine Liebe, Sie müssen lächeln, wenn Ihnen ein Mann mit so einem Engelsgesicht schöne Augen macht», sagte sie und zwinkerte geheimnisvoll.

Obwohl sie erleichtert war, dass Hannelore ihr nicht auf die Schliche gekommen war, wuchs in Charlotte die Anspannung. Sie spürte, wie ihr Nacken verkrampfte.

Die Gästeführerin an der Spitze der Gruppe blieb stehen und zeigte in Richtung Jasmunder Bodden, wo hinter dem Waldgebiet des Rugard die Turmspitze des Jagdschlosses der von Bredows zwischen den Wipfeln hervorblitzte.

«Auch wenn das Herrenhaus von Weitem wie ein Spukschloss anmutet, heute muss niemand mehr vor den Bewohnern zittern», sagte sie. «Nach jahrhundertelangem Raubrittertum und Morden haben die von Bredows eine private Akademie gegründet, die seit 2015, also nunmehr vier Jahren, im Jagdschloss untergebracht ist. Wir Rügener bezeichnen sie landläufig als Die Akademie des Verbrechens.» Sie malte Gänsefüßchen in die Luft. «Eine Ausbildungsstätte, in der die Studierenden alles über Kriminalität, ihre Entstehung, Ausführung und Bekämpfung in Vergangenheit und Gegenwart erlernen.»

«Also eine Polizeischule», fasste Eddi zusammen.

«Nein, eine private Hochschule, die offiziell Academy of Criminal Investigation heißt. Ziel ist es, mit einem interdisziplinären Studium neue Wege zu gehen, um eine Elite auszubilden, die den heutigen hohen Anforderungen der Verbrechensbekämpfung allumfassend gewachsen ist.»

Sigrid neigte den Kopf zu Charlotte. «Eine jahrhundertealte Verbrecherbande, die in ihrem Schloss das Verbrechen erforschen lässt», sagte sie kichernd. «Wer weiß, was die hinter den dicken Mauern wirklich treiben?»

«Wo kann man dann mit diesem elitären Abschluss arbeiten?», fragte Eddi. «Der Staat knausert doch so schon bei den Ausgaben für seine Polizei. Ich glaube kaum, dass er bereit ist, teure Eliteabsolventen von einer Privatschule einzustellen.» Er sah Charlotte an, als wüsste sie die Antwort darauf, aber sie lächelte nur und zuckte ratlos mit den Schultern. Sigrid, die sich immer noch an ihrem Arm festhielt, verdrehte die Augen.

Die Fremdenführerin reckte den Kopf. «Darauf kann ich Ihnen leider keine Antwort geben. Am besten, Sie schauen sich einmal auf der Homepage der Akademie um.» Sie nannte ihnen die Internetadresse. «Ich weiß nur, dass die Bewerberinnen und Bewerber mindestens 23 Jahre alt sein und sich einem harten Auswahlverfahren unterziehen müssen. Und dass der Abschluss international anerkannt ist.»

Die Kirchenglocken läuteten. Achtzehn Uhr. Charlottes Zeit war fast um. Ihr Blick schweifte leicht nervös über den Kirchplatz, auf den sie abbogen, und tatsächlich, da war er wieder. Jetzt stand er mitten auf dem Platz, lässig an einen Baum gelehnt, die Schiebermütze in den Nacken geschoben, und beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Ihre Blicke trafen sich, was Hannelore nicht verborgen blieb. Sie stupste Charlotte in die Seite und lächelte vielsagend.

«Der meint es ernst.»

Charlotte holte tief Luft und sah, wie der junge Mann auf seine Armbanduhr tippte. Ich weiß, wie spät es ist, dachte sie.

Nicht nur die Möwen auf dem Kopfsteinpflaster schien der Glockenschlag aufzuscheuchen, auch die Gästeführerin beschleunigte ihren Schritt. Sie unterbrach die Gespräche in der Gruppe und zeigte mit dem ausgestreckten Arm auf das Fachwerkhaus, über dessen Eingang «Stadtbibliothek» stand.

«Unser nächster Tatort. Hier haben wir es mit einem aktuelleren Kriminalfall zu tun», rief sie laut, stieg die Stufe des Eingangsportals hinauf und drehte sich zu ihnen um.

«Vor drei Jahren brannte das Gebäude, das hier vorher stand, bis auf die Grundmauern ab. Ein Inferno wie in Salem. Der Buchbestand von 63534 Exemplaren wurde fast komplett vernichtet. Und die Feuerwehr fand bei den Löscharbeiten menschliche Überreste.»

Die Damen und Herren rings um Charlotte warfen sich entsetzte Blicke zu. Sigrid faltete ihre Hände wie zum Gebet.

«Eine Leiche», flüsterte sie.

Die Rentner tuschelten, und die Gästeführerin hob zur Ruhe mahnend die Hand. Sie war mit ihren Ausführungen noch nicht fertig. «Es ist ein Rätsel, das die Polizei bis heute beschäftigt, denn die Identität der verbrannten Frau wurde nie geklärt.»

«Trotz der technischen Möglichkeiten mit DNA-Gedöns und was es da sonst noch alles gibt?», fragte Hannelore.

«Manche Verbrechen haben sie mit der modernen Technik erst nach zehn oder zwanzig Jahren aufgeklärt», murmelte ein Glatzkopf neben ihr.

«War es denn überhaupt ein Verbrechen?», wollte Sigrid wissen.

Die Gästeführerin wiegte den Kopf hin und her. «Vermutlich schon. Höchstwahrscheinlich Brandstiftung.»

Hannelore tippte Charlotte an. «Ich muss mal für kleine Mädchen», flüsterte sie, dann vertraute sie Charlotte ihre Handtasche an und verschwand in der Bibliothek.

«Meistens sind es die Feuerwehrleute selbst», verkündete Eddi.

Okay, das reichte. Charlotte schaute auf ihr Handy, das sie vor der Tour stummgeschaltet hatte. Das Display zeigte drei Anrufe in Abwesenheit von ihrer kleinen Schwester. Hoffentlich war nichts passiert. Charlottes Schwester war erst sieben, und es kam selten vor, dass sie so oft hintereinander anrief. Charlotte würde sie gleich zurückrufen. Die Rentner um sie herum redeten laut durcheinander. Das war ein guter Moment, um zu verschwinden, und Krümel musste nicht warten.

Charlotte tippte auf die Nummer und hielt das Telefon ans Ohr. Mit einem entschuldigenden Blick entfernte sie sich von der Truppe und beschleunigte dann ihren Schritt in Richtung Kirche. Jetzt ging niemand ran. Ein ungutes Gefühl kroch ihr den Rücken hoch. Sie warf ihr Handy in die Handtasche und versuchte, die Sorge beiseitezuschieben. Krümel würde es wieder versuchen, und sie musste sich jetzt auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Sie bog um die Ecke und huschte in die Kirche.

Drinnen roch es nach feuchtem Stein und verbranntem Kerzenwachs. Es war so kühl, dass sie fröstelte. Suchend schaute sie sich um. Das schummrige Licht des Kronleuchters reichte nicht bis in die Nischen, deshalb sah sie die beiden erst, als sie aus einer dunklen Ecke traten. Anscheinend waren sie die Einzigen in der Kirche. Blitzschnell zog Charlotte sich die Perücke vom Kopf und fuhr sich mit den Fingern durch das glatte rote Haar, das ihr seit Kurzem nur noch bis auf die Schultern fiel. Sie setzte die Brille ab, schlüpfte aus den Schuhen und dem übergroßen Kleid, unter dem sie Shorts und ihr Lieblings-T-Shirt mit dem Eulenprint trug. Sie zog die Flipflops an, während sie ihre Verkleidung rasch in den Rucksack stopfte, den Marcus ihr hinhielt.

«Wo bleibst du denn? Wir dachten schon, du gehst die komplette Runde mit», flüsterte er, setzte die Schiebermütze ab, löste den Haargummi und fuhr sich mit den Fingern durch die blonden Locken, die seine weichen Gesichtszüge umspielten. Er sah tatsächlich aus wie ein Engel, dachte Charlotte, doch das täuschte. Er hatte es faustdick hinter den Ohren. Und seine Ungeduld nervte sie.

«Du hast versucht, mich aus dem Konzept zu bringen», beschwerte sie sich.

«Nein, habe ich nicht. Ich wollte lediglich beobachten, wie du dich anstellst. Damit ich dir für die ein oder andere Situation noch Tipps geben kann.»

«Lügner. Du und mir Tipps geben! Du hast bloß Angst, dass ich besser bin als du», sagte sie empört. «Eine der Rentnerinnen hat deinen Blick bemerkt. Das hätte danebengehen können, du Idiot.» Sie ballte die Fäuste.

Marcus winkte ab. «Aber sie hat ihn falsch gedeutet. Wenn ich das aus der Entfernung richtig gesehen habe, hat sie gelächelt.»

Charlotte verschränkte die Arme vor der Brust. Eigentlich mochte sie Marcus. Sie beide verband eine ähnlich schwierige Kindheit, außerdem war er ein brillanter Beobachter mit einer blitzschnellen Auffassungsgabe und ein geschickter Taschendieb. Privat war er ein echter Kumpel. Mit ihm konnte sie sonntags im Bett Chips essen und stundenlang Serien gucken, ohne dass sie sich um die Fernbedienung stritten, ohne Angst, dass er die Situation ausnutzte und falsche Schlüsse zog. Hatte sie irgendwelche Schwierigkeiten, reichte ein Anruf, und Marcus war da. Sogar nachts. Auf der anderen Seite war er nervtötend ehrgeizig und musste aus allem immer einen Wettstreit machen. Er war ein schlechter Verlierer, dabei wusste Charlotte, dass er mit seiner selbstgefälligen Arroganz nur sein Minderwertigkeitsgefühl überspielte. Je nach Stimmung tat er ihr leid, oder sie war genervt.

Bevor sie etwas entgegnen konnte, hob Borowski, der ihnen stumm zugehört hatte, die Hand und unterbrach ihren Schlagabtausch. «Was hast du zu bieten?», fragte er Charlotte und sah sie erwartungsvoll an.

Sie leerte ihre Tasche und zeigte ihre Ausbeute: eine Uhr, zwei Kreditkarten sowie Hannelores Handtasche.

Borowski begutachtete die Stücke. Charlotte bewunderte ihren Lehrer, weil er sich mit jeder Verkleidung, die er trug, binnen einer Sekunde authentisch in die Person verwandelte, die er gerade verkörpern wollte. Genau wie der Gentleman-Gauner Arsène Lupin, dessen Geschichte er ihnen zur Pflichtlektüre auferlegt hatte. Jetzt, in der Rolle als Pfarrer, strahlte Borowski mit jedem Blick, jeder Bewegung eine innere Ruhe aus, wie sie fast nur Geistliche haben. Außerdem sah er verdammt gut aus.

Marcus zog die Stirn in Falten. «Ganz schön mager, Madame Übervorsichtig.»

«Ich bin halt nicht so leichtsinnig wie du», entgegnete Charlotte schnippisch, um ihre Verunsicherung zu überspielen. «Und das ist ja noch nicht alles. Ich weiß, wo Sigrid, die eine ältere Dame, ihren ersten Kuss bekommen hat, und ich kenne das Amazon-Passwort von dem Rentner mit Strohhut. Wir könnten ohne Ende einkaufen. Außerdem habe ich erfahren, dass die dritte, Hannelore, allein wohnt und am Wochenende nach Gran Canaria fliegt.» Sie wedelte mit der gestohlenen Handtasche. «Wir könnten in ihr Haus, wenn wir wollten, aber das werden wir ja nicht tun.»

Trotz der Sticheleien von Marcus breitete sich eine gewisse Zufriedenheit in ihr aus, vor allem wenn sie sich zurückerinnerte, wie aufgeregt sie vorher gewesen war. Ein Gefühl, das sie selten verspürte, denn ihr Anspruch an sich selbst war sehr hoch. Sie musste noch viel lernen, aber das war in Ordnung, denn deswegen veranstalteten sie das alles ja. «Und auch die Rolle als Altenpflegerin haben sie mir abgekauft. Ich habe drei Jobangebote bekommen.»

Marcus lachte auf, während er immer noch lässig an die Steinsäule gelehnt stand. «Und was hast du noch? Ist Sigrid verheiratet?» Er zog seinen Blouson aus, drehte das karierte Futter nach außen und schlüpfte wieder hinein.

Mist, auf einen Ring hatte sie in ihrer Aufregung gar nicht geachtet. Dabei war das explizit ihre Aufgabe gewesen. Charlotte zuckte mit den Achseln.

«Lass mich dich aufklären», sagte Marcus wichtigtuerisch, klebte sich einen Schnauzbart an, setzte eine Sonnenbrille auf und tauschte die Schiebermütze gegen eine Basecap. «Sie ist verwitwet, denn sie trägt an der rechten Hand zwei goldene Eheringe übereinander. Die hättest du ihr übrigens mit etwas mehr Geschick ganz leicht vom Finger ziehen können. Außerdem hat sich dieser Rentner mit Strohhut heute Morgen beim Rasieren geschnitten, was wohl an den zitternden Händen liegt, die in Kombination mit dem zögerlichen Schritt entweder auf eine beginnende Parkinsonerkrankung oder übermäßigen Alkoholkonsum hinweisen.»

Milde lächelnd stoppte Borowski Marcus’ Redefluss. «Gut, wir wissen, dass du der beste Beobachter bist. Aber lasst uns rekapitulieren: Was hat Charlotte richtig gemacht?»

«Also gut. Sie hat unseren Grundsatz angewendet», sagte Marcus und warf ihr einen aufmunternden Blick zu. «Verunsichere deine Zielperson. Sei die Lösung ihres Problems. Das schafft Vertrauen, dann kannst du zuschlagen. Das hat Charlotte besonders in der Situation mit dem Eis sehr geschickt angestellt.»

«Richtig. Allerdings verlief das Zuschlagen noch zu zögerlich. Da braucht es noch etwas mehr Mut», sagte Borowski. Er warf die Ausbeute in Hannelores Handtasche, und Marcus nahm sie an sich. Draußen ertönte das Martinshorn eines Polizeiautos.

Borowski horchte auf. «Los, wir müssen uns beeilen.»

Charlotte malte sich schnell die Lippen rot an, und Marcus machte sich auf den Weg zum Ausgang. Plötzlich durchschnitt das schrille Klingeln eines Handys die Stille in der Kirche. Charlotte zuckte zusammen. Sie kannte den Ton. Mit starrem Blick schaute sie zu Marcus. Der blieb abrupt stehen, drehte sich um und hielt Hannelores Handtasche hoch. Charlotte rannte zu ihm, riss ihm die Tasche aus der Hand und fischte ihr Handy mit der gelben Hülle heraus. Marcus sah sie entgeistert an.

«Bist du wahnsinnig? Das hätte verdammt schiefgehen können. Stell dir vor, die alte Dame findet nachher ihre Handtasche auf der Bank wieder. Sie wird nachsehen, was fehlt. Und das höchstwahrscheinlich in Anwesenheit der Polizei. Dann steckt da dein gelbes Handy drin. Den Rest kannst du dir denken, oder? Auch wenn wir heute nur üben und alles zurückgeben, ist das Ganze illegal, und die Polizei sollte besser nichts davon mitbekommen.»

«Ich weiß», sagte Charlotte schuldbewusst. Das Handy musste ihr vorhin in die falsche Tasche gerutscht sein. Es klingelte immer noch. Sie schielte auf das Display.

«Meine kleine Schwester, es könnte wichtig sein», sagte sie in entschuldigendem Ton.

«Wichtiger als was?», sagte Marcus erbost. «Willst du, dass uns die Polizei erwischt, weil du jetzt unbedingt mit deiner kleinen Schwester sprechen musst?»

Charlotte schaute auf das klingelnde Telefon in ihrer Hand und nahm das Gespräch an. Marcus fluchte.

Am anderen Ende hörte Charlotte Krümel weinen.

«Er will das Monster mit mir suchen.»

Charlotte kannte diese Erziehungsmaßnahme ihres Stiefvaters, der auch ihr so die Angst hatte austreiben wollen, als sie noch ein Kind war. Sie registrierte, dass ein Polizist in Uniform zum Kirchenportal hereinkam und sich suchend umschaute. Marcus wollte durch das linke Seitenschiff nach draußen verschwinden, aber die Tür war abgeschlossen. Borowski betete vor dem Altar. Einer der Polizisten beobachtete Marcus, der abdrehte und in der Tür mit der Toilettenaufschrift verschwand. Der Mann lief ihm hinterher. Mist!

«Du musst keine Angst haben. Es gibt kein Monster im Keller», sprach Charlotte leise ins Telefon. Beim Gedanken daran, wie ihr Stiefvater sie als Kind stundenlang dort unten im Dunkeln eingesperrt hatte, roch sie wieder die modrige Feuchtigkeit und hörte das Gurgeln der Abflussrohre, das damals wie das Atmen einer lauernden Bestie geklungen hatte. «Krümel, wo ist Mama?»

«Schläft.»

Um diese Zeit? Das bedeutete, sie war betrunken und bekam nichts von dem mit, was ihr unberechenbarer Ehemann mit ihrer siebenjährigen Tochter anstellte.

«Okay. Sag ihm, du hast dich geirrt. Es gibt kein Monster dort unten. Dann lässt er dich in Ruhe.»

«Aber …»

«Vertrau mir!», sagte sie und legte auf. Mehr konnte sie im Moment nicht für ihre Schwester tun. Später würde sie ihre Mutter anrufen und sie zur Rede stellen. Sie würde ihr wieder mit dem Jugendamt drohen. Das zog meistens, dann riss sie sich zumindest für einige Zeit zusammen und schaute ihrem Ehemann auf die Finger. Noch war Charlotte nicht so weit, dass sie Krümel zu sich nehmen konnte, aber das war ihr Ziel.

Sie steckte das Handy ein und beschleunigte ihren Schritt in Richtung Toilette. Irgendwie musste sie den Polizisten von Marcus ablenken.

«Hallo, hier bin ich!», rief sie dem Mann zu, der die Klinke der Toilettentür herunterdrückte. Er drehte sich zu ihr um und ließ los.

«Das ging aber schnell! Haben Sie ihn erwischt?»

«Wen erwischt?» Der Polizist guckte sie irritiert an.

Völlig aufgelöst erzählte Charlotte ihm eine verworrene Geschichte von einem Typen, der sie bis auf den Kirchplatz verfolgt und belästigt hat. «Mir blieb nur, mich in die Kirche zu flüchten. Ich bin ja so dankbar, dass Sie so schnell gekommen sind.»

Der Polizist hörte ihr aufmerksam zu, und sie beobachtete, wie Marcus hinter seinem Rücken aus der Tür schlüpfte und verschwand. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Borowski ihr einen anerkennenden Blick zuwarf. Na also. So blöd schien sie sich gar nicht anzustellen.

Mittwoch, 11. September 2019

Kapitel 3

Henry knallte Professorin Wellers Dossier wütend auf den langen Eichentisch im Lehrerzimmer. Die Krawatte schnürte ihm den Hals zu. Er zog den Knoten auf, nahm sie ab und riss sich das Jackett vom Leib, das ihn wie ein Korsett einzwängte. Am raumhohen Bücherregal blätterte Strafrechtsprofessor Tatter in einem Wälzer. Seinen Mund umspielte ein hämisches Lächeln. Er trug wieder die alberne Fliege um den Hals, und eine Hand zwirbelte die Spitze seines Ziegenbartes, während er Henry abschätzig musterte. Henry Zornik lächelte übertrieben offen und warm zurück. Es war nicht das erste Mal, dass man ihm so arrogant begegnete. Ertappt schloss Tatter das Buch und verließ den Raum. Henry hängte das Jackett über die Stuhllehne an seinem Platz. Er ärgerte sich über Tatter und über sich selbst.

Professorin Lucia Bertolli, die am anderen Ende des Tisches saß, schaute über den Rand ihres Laptops zu ihm herüber. Die Italienerin mit der schwarzen Mähne schenkte ihm einen ehrlich interessierten Blick aus ihren unterschiedlich gefärbten Augen, eins blau und das andere braun. Die Iris-Heterochromie, eine seltene Laune der Natur, sah faszinierend aus.

«Schlecht gelaufen?», fragte sie mit diesem schönen italienischen Akzent.

«Das kann man wohl sagen.»

Es war erst sein zweiter Tag an der Akademie, und Professorin Bertolli, die forensische Pathologin, die er auf Anfang dreißig schätzte, war die einzige von den ehrwürdigen Professoren, die ihm bei den kurzen Begegnungen im Haus freundlich zugelächelt hatte. Die anderen hatten keinen Zweifel an ihrer Auffassung gelassen, dass er mangels Doktortitel ein unwürdiger Nachfolger von Dorothea Weller sei.

«Domani ti sentirai meglio. Wie sagt man? Morgen wirst du dich besser fühlen.»

«Leicht gesagt.» Henry massierte sich die Stirn.

«Wo ist das Problem?»

Er zeigte auf das Dossier. «Die Studierenden langweilen sich, wenn ich die Aufzeichnungen von Weller für meine Vorlesung nutze. Das ist zu verkopft. Zu wissen, dass Kriminalitätsopfer in der Definition von Sutherland & Cressey nicht auftauchen, wird ihnen später im Job nichts nützen.»

«Verstehe.» Lucia Bertolli kaute auf ihrer Unterlippe.

Henry trat ans Fenster und schaute in den weiten Garten im englischen Cottage-Stil. Die Sonne schien von einem strahlend blauen Spätsommerhimmel. Schwarze Wolken und Regen hätten besser zu seiner Stimmung gepasst. Wahrscheinlich war er zu blauäugig gewesen, als er sich vorgestern innerhalb weniger Minuten von der Rektorin überreden ließ, den Lehrauftrag an der Akademie zu übernehmen. Sie hatte ihm die Unterrichtsvorbereitungen seiner Vorgängerin übergeben. Erst nachdem er das Material nachts in seinem Wohnwagen durchgearbeitet hatte, war ihm bewusst geworden, was man von ihm erwartete. Kriminologie in rein theoretischen Abhandlungen zu vermitteln. Das war er nicht. Er war hier schlichtweg falsch.

Natürlich glich es einem Ritterschlag, an der Academy of Criminal Investigation Kriminologie unterrichten zu dürfen. Nie hätte er gedacht, dass man ihn als Lehrkraft an die kleine private Hochschule mit internationalem Renommee holen könnte, die nur fünf Kilometer von seiner Heimatstadt Bergen entfernt lag. Von dem einmaligen Curriculum mit seiner innovativen Fächerzusammenstellung, die von Kriminologie über Forensik, Kriminalpsychologie, Strafrecht, Cyberkriminalität, Selbstverteidigung, Schießtraining, Waffenkunde und Rechtsmedizin bis hin zur verdeckten Informationsbeschaffung reichte, hatte er schon vorher gehört. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz konnte er sich vorstellen, dass hier eine neue Generation von Verbrechensbekämpfern ausgebildet würde. Spezialkräfte, die nicht nur Formalien und Gesetzesvorschriften auswendig lernen, sondern auf der Höhe der Zeit stehen. Auch deshalb hatte er vorgestern nicht lange überlegt, als die Rektorin sich überraschend bei ihm gemeldet hatte, weil sie kurzfristig einen Ersatz für ihre Kriminologie-Professorin brauchte. Dorothea Weller war am Samstag bei einem tragischen Unfall auf der Baustelle ihres Hauses ums Leben gekommen. Auch wenn Henry noch nie unterrichtet hatte, erschien ihm dieser Dozentenjob ideal. Die Aufgabe entsprach seinem Fachgebiet und löste eines seiner zwei dringlichsten Probleme. Aber so mies, wie gestern und heute die ersten Veranstaltungen gelaufen waren, musste er sich schleunigst etwas überlegen.

Henrys Smartphone vibrierte in der Hosentasche. Er nahm es heraus und schaute auf das gesprungene Display. Das Jugendamt. Er ahnte, was sie von ihm wollten. Nervös fuhr er sich durchs Haar, eilte nach draußen auf den Flur und suchte sich eine Ecke, wo er ungestört reden konnte.

«Guten Tag, Herr Zornik. Mein Name ist Jakob, ich bin die Sachbearbeiterin der Adoptionsvermittlungsstelle. Ihr Antrag auf Adoption von Matti Grabner ist vor drei Wochen bei uns eingegangen.»

Seitdem hatte er täglich mit einer Rückmeldung gerechnet. Das diese nun telefonisch erfolgte, war ein gutes Zeichen. Hätten sie seinen Antrag von vornherein abgelehnt, hätten sie ihn wahrscheinlich schriftlich informiert. Henry spürte leise Hoffnung in sich aufsteigen.

«Es geht zunächst um Formalien. Sie haben vergessen, Ihre Adresse in das Formular einzutragen, und Sie haben Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse unzureichend dargelegt.»

«Ich habe im Antrag geschildert, dass ich die letzten fünf Jahre in Brasilien gelebt habe und erst seit vier Wochen wieder in Bergen bin», antwortete er. «Natürlich gibt es da noch ein paar Dinge zu regeln. Aber es ist mir ernst. Ich will Matti adoptieren.»

Matti war der Sohn seiner ehemaligen Kollegin Hanna. Der besten Kollegin, die er je gehabt hatte. Sie war vor fünf Jahren bei einem Einsatz umgekommen. Danach war Henry regelrecht aus Deutschland geflüchtet. Der Kleine lebte seitdem bei seiner Großmutter. Nun war auch die Oma gestorben, und Matti war ins Heim gekommen, weil es keine weiteren Verwandten gab. Vater unbekannt. Zu wissen, dass der Junge ganz allein war, ließ Henry nachts nicht schlafen. Wenn er darüber nachdachte, erinnerte er sich an seine eigene Kindheit ohne Zuwendung und Geborgenheit. Dass Matti dasselbe widerfahren könnte, ertrug er nicht. Deshalb war er aus Brasilien zurückgekehrt.

«Ich kenne die Kriterien für eine Adoption und bin bemüht, alle zu erfüllen.»

«Sehr gut. Ich würde dann gerne einen Termin wegen der Überprüfung Ihrer Wohnverhältnisse machen. Passt es Ihnen in einer Woche, am 18. September gegen 10 Uhr?»

Er wohnte in einem Camper auf dem Naturcampingplatz am Nonnensee. Kaum ein Ort, der das Amt davon überzeugen würde, dass Henry sein Leben im Griff hatte und angemessen für Matti sorgen konnte.

«Ja, die Adresse schicke ich Ihnen dann per E-Mail.» Er beendete das Gespräch.

Sie hatten den Antrag nicht grundsätzlich abgelehnt, dachte er hoffnungsvoll. Aber eine Woche Zeit, um eine Wohnung zu finden, das könnte schwierig werden. Henry spürte die aufsteigende Unruhe. Hätte er den Termin besser hinausgezögert? Er schüttelte den Kopf. Nein, das hätte bei der Dame vom Amt vielleicht Zweifel geweckt. Er würde schon eine Lösung finden, beruhigte er sich und lief ins Lehrerzimmer.

Dort stand Lucia Bertolli am Bücherregal und schien nach einem Buch zu suchen. Henry setzte sich nachdenklich an seinen Platz. Wie sollte er nur an eine passende Wohnung kommen und gleichzeitig seinen Unterricht stemmen?

Die Tür ging auf, und Borowski, der Dozent im Fach Tarnen und Täuschen, trat in steifem Schritt herein. Er war Mitte dreißig und gelernter Schauspieler. Heute trug er eine auffällige Brille, das braune Haar war glatt gescheitelt und nach hinten gegelt. Mit der grauen Stoffhose und dem zugeknöpften kurzärmeligen Hemd unter dem Westover sah er aus wie ein Mitarbeiter aus dem Stadtarchiv. Vielleicht kam er gerade von einem Außeneinsatz zurück, bei dem er mit den Studierenden die verdeckte Informationsbeschaffung in einer Behörde geübt hatte.

Noch voll in seiner Rolle, richtete er förmlich das Wort an Henry und verbeugte sich leicht. «Die Chefin verlangt nach dir.»

Henry hörte einen Unterton heraus, den man als Warnung verstehen konnte. Borowski war der einzige Dozent, der ihm bei der ersten Begegnung gestern das Du angeboten hatte. Henry vermutete, dass Borowski in ihm einen Verbündeten in der feindlichen Welt der Intellektuellen sah, weil auch er keinen Doktortitel besaß. Er zog sich sein Jackett wieder an. Den Schlips ließ er weg.

Mit ungutem Gefühl schob Henry die schwere Eichentür zum ehemaligen Herrenzimmer auf. Sein Blick glitt durch den Raum, binnen Zehntelsekunden nahm er jedes Detail auf. Die Rektorin thronte hinter dem überdimensionalen Schreibtisch, auf dem farblich sortierte Mappen lagen. Der dreiarmige Leuchter an der Decke spendete trübes Licht. Beatrice Krohn, eine elegant gekleidete Frau, die er auf Anfang vierzig schätzte, wirkte strukturiert. Genau den Eindruck hatte er schon bei seiner ersten Begegnung mit ihr vor zwei Tagen gehabt. Sie hasste Chaos und hatte gerne alles unter Kontrolle. Garantiert schlief sie immer erst eine Nacht über eine Entscheidung, bevor sie sie traf. Nun grub sich eine Zornesfalte in die Stirn der dezent geschminkten Frau. Trotz ihrer geringen Körpergröße füllte sie den Raum mit einem Selbstbewusstsein, hinter dem eine hohe Kompetenz und Menschenkenntnis steckte, so wie Führungskräfte sie haben sollten. Doch der ernste Blick sah nach Ärger aus. Henry sah das leichte Zucken um ihre Mundwinkel. Vermutlich wog sie ab, wie sie ihm beibringen sollte, dass sie mit seiner spontanen Einstellung einen Fehler begangen hatte. Sie war es gewohnt, schwierige Situationen diplomatisch zu lösen, aber jetzt steckte sie offenbar in der Zwickmühle. Henry unterdrückte den aufkommenden Unmut. Er wusste, dass er einen Fehlstart hingelegt hatte.

Beatrix Krohn wies auf den leeren Stuhl vor dem Schreibtisch hin, doch er blieb in gebührendem Abstand stehen.

«Sie wollen mich sprechen?».

Sie nickte. «Wie Sie wissen, nehmen unsere Studierenden ihr Studium sehr ernst. Einige haben sich beschwert und angedroht, dass sie Ihren Kurs verlassen wollen.» Sie machte eine Pause. «Ohne Studenten kann ich Ihren Vertrag nicht aufrechterhalten.»

Er lag also richtig mit seiner Einschätzung. Henry brauchte einen Moment, um die Vorwürfe sacken zu lassen. Er fühlte sich zu Unrecht angegriffen, schließlich hatte er doch nur getan, was sie von ihm verlangt hatte.

«Ich habe lediglich die Unterlagen von Professorin Weller benutzt, die ja eine im Haus geschätzte Kollegin war. Etwas anderes war außerdem in der Kürze der Zeit gar nicht möglich. Aber das tut auch nichts zur Sache. Wir können die Angelegenheit abkürzen. Ich gebe meinen Lehrauftrag zurück.» Mit Kritik, besonders wenn sie seine Kompetenz infrage stellte, konnte er schwer umgehen.

«Abgelehnt! Nehmen Sie Platz!»

Er verstand nicht. «Wozu? Es ist mir und Ihnen doch klargeworden, dass ich diesem Job nicht gewachsen bin.»

«Mensch, Zornik, Sie waren ein erfahrener Ermittler, die Speerspitze der Mordinspektion Stralsund mit 98 Prozent Aufklärungsquote.»

«Das mag sein, aber das ist lange her. Und dieser ganze Theoriekram ist nicht mein Ding.»

Ja, er hatte sich verrechnet. Das hatte er schon beim Durcharbeiten von Wellers Dossier kapiert. Trotzdem hatte er sich darauf eingelassen. Wohl, weil er jemand war, der es zumindest probierte, bevor er hinschmiss.

Sie runzelte die Stirn. «Das muss es doch auch nicht. Ich hatte die große Hoffnung, Sie könnten den jungen Leuten Ihre Fähigkeiten vermitteln, sich in Mörder und Opfer gleichermaßen hineinzudenken, die Sie einst berühmt gemacht haben.»

«Wenn das so einfach wäre. Informationen sammeln, beobachten, auf sein Bauchgefühl hören, Szenarien analysieren, das Unmögliche ausschließen und daraus Schlussfolgerungen ableiten, das lernt ein Ermittler genauso wenig aus Büchern wie der Chirurg das Operieren allein durch das Studium der Anatomie.» Henry schüttelte den Kopf. «Außerdem kann die vorschnelle Anwendung dieser Fähigkeiten verflucht noch mal tödlich enden.»

«Das kann jede Straßenüberquerung auch», entgegnete Beatrice Krohn knapp und schaute ihn erwartungsvoll an.

Henry starrte durch sie hindurch. Vor seinen Augen erschienen zwei Bilder von Hanna. Auf dem ersten stand sie mit ausgebreiteten Armen lachend in der Brandung neben der Seebrücke Sellin und versuchte, Matti ins Wasser zu locken. Auf dem zweiten lag sie an gleicher Stelle, kalt und bleich, mit ausgestochenen Augen, zugenähtem Mund und gefalteten Händen, in denen sie eine blutgetränkte Rose hielt. Die Erinnerung ließ ihn innerlich zusammenzucken. Seine Schuld. Sie hatte sich seine Vorgehensweise bei der Aufklärung von Morden abgeguckt. Er hätte …

«Alles okay mit Ihnen?» Die Worte der Rektorin rissen ihn aus den schmerzhaften Gedanken.

«Ja. Sie haben mir vorgestern die Unterrichtsvorbereitungen meiner Vorgängerin in die Hand gedrückt. Ich dachte, ich soll die theoretischen Abhandlungen aus den Unterlagen vermitteln …»

Beatrice Krohn presste kurz die Lippen zusammen. Sie schien ihre Ungeduld nur schwer unterdrücken zu können. «Das sollte Ihnen doch nur als roter Faden dienen. Vielleicht muss ich mich etwas klarer ausdrücken: Natürlich haben Sie freie Hand, Ihren Kurs zu gestalten, wie Sie es für richtig halten. Verbindlich ist nur, welche Themen grundsätzlich abgehandelt werden müssen, weil die am Ende geprüft werden. Wie Sie das anstehende Thema Viktimologie gestalten und vermitteln, entscheiden Sie selbst. Und da habe ich vollstes Vertrauen. Oder anders formuliert: Lassen Sie sich gefälligst was einfallen!»

Zurück im Lehrerzimmer war Henry allein. Was für ein blödes Missverständnis. Er musste zugeben, bei allen Zweifeln feuerte die Ansprache der Rektorin ihn an. Gleichzeitig setzte sie ihn unter Druck. Aber er wollte einen guten Job machen. Das war schon immer sein Anspruch. Außerdem verschaffte ihm diese Stelle die wirtschaftliche Stabilität, die er brauchte, um Matti adoptieren zu dürfen. Ihn packte der Ehrgeiz, die Herausforderung anzunehmen.

An seinem Platz lag ein Buch auf dem Dossier. «Methoden für motivierendes Lernen», murmelte Henry und blätterte darin. Wer hatte ihm das hingelegt? Machte sich Professor Tatter etwa lustig über ihn? Oder hatte Lucia Bertolli sich Gedanken gemacht, wie sie ihm helfen konnte? Im Kapitel «Projektbezogene Lehre» steckte ein zusammengefaltetes Blatt Papier, daran heftete ein ausgeschnittener Zeitungsartikel. Er klappte das Papier auseinander. Es war ein Plakat, auf dem die Stralsunder Polizeiinspektion um Mithilfe der Bevölkerung bei der Identifizierung eines Opfers beim Brand der Stadtbibliothek Bergen im November 2016 bat. Den Fall kannte er nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits zwei Jahre am anderen Ende der Welt in Brasilien gelebt und zu vergessen versucht, was mit Hanna passiert war.

Der Zeitungsartikel aus der Rügener Rundschau trug das Datum vom 30. Juni 2019 und berichtete davon, dass die Identität des Brandopfers trotz intensiver Bemühungen der hiesigen Mordkommission auch nach zweieinhalb Jahren nicht geklärt werden konnte.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen unter Leitung des Hauptkommissars Blume eingestellt, weil er und sein Team keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden fanden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die unbekannte Tote selbst die Brandstifterin gewesen sein muss.

Henry konnte nur den Kopf schütteln. Man schloss doch keinen Aktendeckel, wenn das Opfer noch keinen Namen hatte! Aber das war typisch für seinen ehemaligen Kollegen, der den Details schon immer zu wenig Aufmerksamkeit schenkte und aus spärlichsten Beweisen stets voreilige Schlüsse zog. In der Zusammenarbeit mit ihm hatte er sich manchmal gefragt, ob es an Blumes fehlender Leidenschaft für den Beruf oder schlicht an Dummheit lag, dass er so schlampig ermittelte. In Henrys Kopf ratterte es. Eine Täterin, die sich selbst in Brand gesetzt hatte und die scheinbar niemand vermisste? Ein ungewöhnlicher Fall. Es begann ihn in den Fingern zu jucken. Eine unbekannte Tote würde ziemlich gut zum Thema seiner Vorlesung passen: Warum ist das Opfer das Opfer? Anhand dieses interessanten Beispiels könnte er mit den Studierenden praktisch üben, wie man bei einer Ermittlung vorging, um einem unbekannten Opfer einen Namen und eine Biografie zu geben. Und es war ein Fall, bei dem sie vor Ort ermitteln könnten. Gefährlich werden könnte den Studierenden diese alte Geschichte nicht. Die Ermittlungsakte zu besorgen, wäre vermutlich auch kein Problem. Zwar nicht legal, aber Martha würde ihm schon helfen. Oder? Immerhin hatte er sich fünf Jahre nicht bei ihr gemeldet. Er sah auf die Uhr. Kurz nach eins. Am besten, er würde gleich rüber nach Stralsund ins Polizeiarchiv fahren.

Henry hörte, dass sich hinter ihm die Tür zum Lehrerzimmer öffnete. Er drehte sich um. Borowski trat mit einem Packen Unterlagen in der Hand ein. Er hatte sein Buchhalterkostüm ausgezogen. Lässig in Jeans, grauem T-Shirt, das dunkelbraune Haar zerzaust im kantigen Gesicht, sah er aus wie ein Mann, der sein Tagewerk vollbracht hatte und sich nun dem Spaß des Lebens widmen konnte. Was für ihn zweifellos Sport bedeutete. Flacher Bauch, breite Schultern, gestählte Oberarme und die sonnengebräunte Haut: Henry vermute, dass Borowski draußen trainierte. Schwimmen, Radfahren, Laufen, und das alles in Verbindung mit Kraftsport. Wahrscheinlich absolvierte er auch regelmäßige Cross-Einheiten.

«Und war’s schlimm?» Borowski sah ihn an, als versuchte er zu ergründen, was hinter Henrys Stirn vorging.

«Wie du siehst, ist mein Kopf noch dran.»

Sein Kollege lächelte milde. «Mach dir nix draus. Startschwierigkeiten gehören dazu.»

«So?», sagte Henry und merkte selbst, dass es zu schroff klang. Anscheinend hatte sich unter den Kollegen schon herumgesprochen, dass die Rektorin ihn sich zur Brust genommen hatte, weil die Studierenden nicht mit ihm zurechtkamen. Henry fühlte sich wie ein Idiot. Aber das würde sich ab jetzt ändern.

Borowski lief mit verkniffenem Lächeln an ihm vorbei und legte seine Unterlagen in sein Fach. Er war offenbar beleidigt von Henrys unfreundlicher Reaktion. Verlegen kratzte Henry sich am Kopf. Er trat einen Schritt auf Borowski zu. «Hat Professorin Bertolli mir das hingelegt?»

Borowskis Blick wanderte zu dem Buch, auf das Henry zeigte.

«Keine Ahnung, aber es ist gut. Das habe ich mir zu Beginn meiner Tätigkeit auch reingezogen.» Er schien Henrys Entschuldigung anzunehmen.

«Ich bin gespannt. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich den Studierenden das Thema Opfer und Opferwerdung vermitteln kann.» Henry tippte auf das Plakat, das zwischen den Seiten hervorlugte.

Borowski lächelte zufrieden. «Du machst mich neugierig, Henry. Was hast du vor?» Doch Henry schüttelte nur den Kopf: «Nimm’s mir nicht übel, aber das verrate ich noch nicht. Nur eins steht fest: Professorin Wellers Theorievorlesung werden die Studierenden nicht mehr wiedererkennen.»

Kapitel 4

Der Baumarkt im Gewerbepark Sassnitz wirkte am frühen Nachmittag wie ausgestorben. Eine Lautsprecherstimme pries ihm alle Vorteile eines absolut diebstahlsicheren Vorhängeschlosses an, das sich nur durch den Fingerabdruck des Besitzers öffnen ließ. Interessant. Über die Anschaffung eines solchen Schlosses wollte er sich aber jetzt keine Gedanken machen. Zielstrebig schob er den Einkaufswagen durch die Regalreihen und füllte ihn mit drei Benzinkanistern, Kabelbindern, reichlich Isolierband, mehreren Packungen robuster Abdeckfolie, einem ordentlichen Elektrotacker für Klammern und Nägel sowie schwarzen Jutesäcken. Bei den Kettensägen schwang er verschiedene durch die Luft und entschied sich für ein Modell, das ihm leicht in der Hand lag, aber mit seiner hohen Akkulaufzeit und der Umdrehungszahl trotzdem leistungsfähig schien. Die Plastikfässer, die er brauchte, mussten unbedingt säure- und laugenbeständig sein. Er lud zwei ein und marschierte zur Kasse, drehte dann aber doch noch mal um. Beinahe hätte er den Elektrodraht und den Fensterkitt vergessen. Er ließ den vollen Wagen an der Seite des Hauptgangs stehen und eilte zur Elektroabteilung, wo er auf Anhieb fand, was er suchte. Das war ein insgesamt erfreulich erfolgreiches Einkaufserlebnis. Er bezahlte in bar, lud auf dem Parkplatz alles in den Transporter und bestellte sich am Imbisswagen ein Matjesbrötchen. Während die nette Verkäuferin im blau-weiß gestreiften Fischerhemd seine Mahlzeit zubereitete, plauderte er mit ihr über das Wetter, das sich heute genauso launisch verhielt wie das Meer. Im Moment zogen sich dunkle Wolken am Himmel zusammen. Schade, an ihrem einzigen freien Nachmittag wäre sie gerne an den Strand gegangen, erzählte sie ihm.

«Regen ist doch erst, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen», sagte er zwinkernd. «Dat löpt sich allens torecht.»

«Jo.» Sie bot ihm den letzten Backfisch zum halben Preis an, aber er schüttelte den Kopf.

«Wat de Buur nich kennt, dat frett he nich?» Sie hob die Brauen.

Er lachte. In Wirklichkeit hasste er Backfisch, der ihn an übergroße Fischstäbchen erinnerte. Die hatte seine Mutter ihm als Kind zu oft reingezwungen. Wenn er sie erbrach, tauschte sie den Teller aus und lud ihm zur Strafe die doppelte Portion auf. Dann blieb sie neben ihm am Tisch stehen und beobachtete mit strengem Blick, wie er die labberigen «Finger» herunterwürgte. Ein Chor Schiffshörner unterbrach seine Gedanken an früher. Der Ruf nach Ferne hallte aus dem Hafen herüber und übertönte das Kreischen der Möwen, die sich unter dem verwaisten Stehtisch vor dem Imbiss um eine Fritte stritten.

«Guten Appetit!» Die Verkäuferin reichte ihm das reichlich belegte Matjesbrötchen. Es sah appetitlich aus und duftete frisch. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Er gab ihr ein ordentliches Trinkgeld, schlenderte quer über den leeren Parkplatz, während er das Brötchen aß, wischte sich Mund sowie Hände ab und warf die Serviette in einen Mülleimer am Straßenrand. Zurück am Transporter schwang er sich hinters Lenkrad und dachte, dass sein Feierabend in weiter Ferne lag. Es gab noch einiges zu tun. Doch vorher musste er unbedingt Möhren und Katzenfutter kaufen. Er startete den Motor. Da setzte Platzregen ein, und das Fauchen einer Windböe kündigte ein stürmisches Sommerende an. Genau richtig für sein Vorhaben.

Kapitel 5

«Träume ich? Oder bist du es wirklich?», begrüßte ihn Martha ungläubig und rieb sich die müden Augen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht quälte sie ihren fülligen Körper aus dem Drehstuhl, über dessen Lehne ihre Strickjacke mit den bunten Bommeln hing, wie damals. Überhaupt schien es, als wäre in Marthas Reich die Zeit stehen geblieben: derselbe Anblick, derselbe muffige Aktengeruch. Sogar das Licht flackerte wie beim letzten Mal vor fünf Jahren, als er hier unten im Polizeiarchiv war.

«Henry Zornik!» Martha trat auf ihn zu, aber ihr Lächeln erreichte ihre Augen nicht. «Dass du dich hierher traust.» Er ignorierte ihren Tadel und umarmte sie. Sie wirkte distanziert, anscheinend war sie immer noch sauer auf ihn.

«Wie geht es dir, meine Liebe?», fragte er und überspielte sein schlechtes Gewissen.

«Wie du siehst, Unkraut vergeht nicht. Mir macht die Hüfte wieder zu schaffen, aber sonst ist alles paletti. Noch elf Monate und neunundzwanzig Tage, dann hab ich es geschafft.»

«Nein, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Du gehst bald in Rente? Du bist doch höchstens vierzig.»

«Schmeichler.» Früher hatte sie ihn bei solchen Äußerungen scherzhaft in die Seite geboxt. Da waren sie noch ein eingespieltes Team gewesen. Dass er damals quasi über Nacht aus dem Job und von der Insel geflüchtet war, muss ihr wie ein Verrat vorgekommen sein, den sie bis heute nicht vergessen hatte.

«Hattest wohl Sehnsucht nach der alten Heimat da drüben am anderen Ende der Welt. Oder was hat dich wieder an unsere Küste gespült?»

«Hannas Mutter ist vor vier Wochen gestorben.»

«Ach Mensch, das tut mir leid.»

Er nickte. «Ich kümmere mich um Matti und habe vor, ihn zu adoptieren.»

«Das geht so einfach?»

«Nein, es ist kompliziert. Aber das bin ich Hanna schuldig.» Die aufsteigende Trauer machte ihm den Hals eng. Er musste schlucken.

«Du bist Hanna nichts schuldig.» Marthas Ton war angriffslustig. «Es war ihre Entscheidung, den Köder für den Rosenmörder zu spielen.» Sie hatte schon damals nicht verstanden, dass Henry sich die Schuld gegeben und alles hingeschmissen hatte. «Du machst das, weil du Henry Zornik bist, der sich für alles Unrecht auf dieser Erde verantwortlich fühlt. Kommst du denn mit Matti zurecht?»

«Er wohnt im Heim, ich besuche ihn jeden Freitag. Sonntags verbringen wir schon den ganzen Tag zusammen, außerhalb. Langsam hat er mich als festen Bestandteil in seine Routine integriert. Das funktioniert gut. Wir nähern uns an. Ich weiß mittlerweile, wie er tickt, und glaube, dass er mir vertraut.»

«Und du? Ich meine, es ist eine Riesenverantwortung. Du warst immer ein Einzelgänger, der voll auf seine Arbeit fixiert war, ein Ermittler mit Leib und Seele.»

Er wusste, dass sie ihm genau das übelnahm. Dass er sich wegen Hannas Entscheidung und den Folgen damals selbst aufgegeben hatte.

«Ich weiß, und das habe ich hinter mir gelassen. Im Umgang mit Matti, mit seiner direkten, kindlichen Art, entdecke ich Seiten an mir und im Leben, die mir einfach guttun.»

«Wenn du meinst.» Sie seufzte. «Heißt das, du bleibst hier, oder willst du ihn mit nach Brasilien nehmen?»

«Das habe ich noch nicht entschieden.» Henry wollte das Thema wechseln. Erst mal musste mit der Adoption alles glattgehen, dann konnte er sich überhaupt die Frage stellen, wie es genau weitergehen sollte. Ihm fielen Frau Jakob und der Besichtigungstermin in einer Woche ein. «Kennst du jemanden, der kurzfristig eine bezahlbare Wohnung in Bergen oder Umgebung vermietet?»

Sie schüttelte den Kopf. «Ich kann mich umhören, aber auf der Insel eine Wohnung zu bekommen, die auch noch bezahlbar ist, kommt einem Sechser im Lotto gleich.»

Dass es schwierig werden würde, wusste er. Er musste sich kümmern und durfte das Ganze nicht aus den Augen verlieren. Aber zunächst war etwas anderes wichtiger. Henry reichte ihr die Bäckertüte. Martha steckte ihre Nase hinein.

«Schokocroissants. Die hast du mir früher immer gebracht, wenn du mich bestechen wolltest», stellte sie stirnrunzelnd fest. Ihr konnte man einfach nichts vormachen. Henry lächelte zur Bestätigung. Sie hatte ihn unter der Hand bei etlichen nicht ganz der Dienstvorschrift entsprechenden Recherchen unterstützt und damit zur Lösung des ein oder anderen Falls beigetragen. Ob sie heute noch dazu bereit war, ihm auf diese Weise zu helfen, konnte er gerade ganz schwer einschätzen. Würde sie ablehnen, könnte er es sogar verstehen.

«Kaffee?», fragte Martha und holte zwei bunte Keramikbecher aus dem Schrank. In beide goss sie dampfende Flüssigkeit aus der Thermoskanne, die auf dem Schreibtisch stand.

«Den Stuhl hol dir selber. Ich muss mich wieder setzen.»

Dass sie ihn nicht gleich fortschickte, wertete er als gutes Zeichen. Henry nippte am Kaffee. «Eigentlich wollte ich …»

«… nicht lange herumreden», beendete sie seinen Satz.

«Entschuldige, Martha, es ist nur, ich habe wenig Zeit.»

Sie forschte in seinen Augen. «Du hast den gleichen Blick wie damals, wenn du auf Mörderjagd warst. Worum geht es?»

In knappen Worten erzählte er von seinem Dozentenjob, legte ihr das Plakat und den Zeitungsartikel hin. «Du kennst mich. Ich möchte einen ordentlichen Job machen. Außerdem brauche ich dringend das Geld, für die Finanzierung von Mattis Hundetherapie und die Wohnung. Nach meiner Rückkehr hab ich drei Wochen aushilfsweise als Alarmanlagenberater für einen Schlüsseldienst gearbeitet. Mit Ende der Saison ist der Bedarf gesunken. Ohne gutbezahlten Job kann ich die Adoption vergessen. Der Fall bietet sich geradezu an, meinen Studierenden zu vermitteln, was getan werden muss, um ein unbekanntes Opfer zu identifizieren.»

«Nur deshalb?», sagte sie und machte keinen Hehl daraus, dass sie ihm nicht glaubte. «Du kannst es nicht ertragen, dass der Aktendeckel eines Falles geschlossen wurde, obwohl das Opfer noch unbekannt ist.»

«Ich bin kein Ermittler mehr», sagte er und merkte selbst, wie hohl diese Aussage klang.

«Und das kannst du genauso wenig ertragen.» Sie lächelte wissend. Martha kannte ihn besser, als ihm lieb war. Henry fuhr sich durchs Haar. Er konnte sie nicht belügen.

Sie beugte sich vor und berührte ihn am Arm. «Henry, komm zurück!»

«Das will ich nicht.»

«Dann lass die Finger davon!» Ihr Gesichtsausdruck wurde ernst.

Henry wurde hellhörig. «Warum?»

«Wenn Blume spitzkriegt, dass du ihm als privater Ermittler ins Handwerk pfuschst, wird er dich drankriegen», sagte sie. Es sollte beiläufig klingen, aber Henry hörte ihren besorgten Unterton heraus. Es wäre nicht das erste Mal. Francesco Blume hatte ihn schon früher manchmal beim Kommissariatsleiter angeschwärzt, wenn Henry bei Ermittlungen Formalitäten umgangen hatte. Er kannte seinen Ex-Kollegen gut genug, um zu wissen, dass er damit nur von der eigenen Unzulänglichkeit ablenken wollte. Weil er nie verkraftet hat, dass Henry einfach besser war.

Martha seufzte. «Du willst sowieso nicht auf mich hören, stimmt’s?»

Nein, das wollte er nicht. «Obwohl Francesco den Fall nicht aufgeklärt hat, ist er danach zum 1. Kriminalhauptkommissar befördert wurden. Ungewöhnlich, oder?» Er sah Martha fragend an.

«Manchmal bedarf es einiger besonderer Beziehungen …» Sie hob vielsagend die Brauen.

Ja, schleimen konnte Francesco schon immer gut.

«Henry, wenn du es partout nicht lassen kannst, sei bitte vorsichtig», sagte Martha. «Wenn er das spitzkriegt und dich anzeigt, könnte das dein Vorhaben gefährden, Matti zu adoptieren.»

«Heißt das, du hilfst mir, an die Akte zu kommen?»

«Was bleibt mir denn anderes übrig.»

«Danke, Martha.» Er trat auf sie zu und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. «Ich passe auf, versprochen.»

Martha stieß ihn mit gespielter Empörung zurück und wischte sich die Wange ab. «In diesem Fall sind einige Pannen passiert, aber das siehst du dann selbst in der Akte.» Ihre kleinen Finger tippten auf der Tastatur herum, dann drehte sie ihm den Computerbildschirm zu. «Wir haben umsortiert. Alle Fälle haben dreizehnstellige Aktenzeichen bekommen. Das war die grandiose Idee des neuen Revierleiters. Noch so ein Wichtigtuer wie Blume, der am Syndrom der Selbstüberschätzung leidet und auf die Einhaltung aller möglichen Formalien pocht. Nach acht Monaten haben die da oben in der Zentrale ihn schon wieder weggelobt. Sein Auftrag zur Umstrukturierung blieb uns erhalten. Eine Heidenarbeit. Ohne meinen fleißigen Praktikanten hätte ich das damals gar nicht geschafft. Als gäbe es in dieser Polizeidirektion nichts Besseres zu tun, als ein funktionierendes System auf den Kopf zu stellen.»

«Manche Leute tun, was sie können, um ihre Spuren zu hinterlassen.»

«Ja, was rege ich mich noch auf! Wie gesagt, elf Monate und neunundzwanzig Tage, dann können die mich alle kreuzweise.»

Sie tippte auf den Computerbildschirm. «Im Regal drei findest du, was du suchst. Pass auf, dass du beim Kopieren nichts durcheinanderbringst. Du weißt, wie penibel Blume ist. Sollte er, was ich nicht glaube, je wieder in diese Akte schauen.» Sie reichte ihm einen alten Ordner und schrieb einen fünfstelligen Code auf einen Zettel. «Den musst du an dieser Höllenmaschine eingeben, dem neuen Kopierer. Viel Erfolg!» Sie hob die Hände. «Und was auch immer du findest, sag es mir lieber nicht.»

Kapitel 6

Im Radio sang Leonard Cohen Hallelujah. Leise summte er mit. Um ihn herum herrschte vollkommene Dunkelheit. Allein der Lichtkegel der Tischlampe setzte sein Werk wie ein Bühnenscheinwerfer in Szene. Was für eine Fummelei. Mit einer Hand hielt er die Dynamitstangen zusammen. Mit der anderen stopfte er die verschiedenen farbigen Drähte in die richtigen Löcher, doch sie rutschten immer wieder raus, sobald er sie losließ. «Verdammte Scheiße», murmelte er und riss das Isolierband mit den Zähnen von der Rolle ab. Das Klebeband klebte gut, nur nicht dort, wo es kleben sollte. Fluchend ließ er Draht und Dynamitstangen los. Bisher hatte alles immer einwandfrei funktioniert. Er lehnte sich zurück, atmete mehrmals tief durch. Sein Puls normalisierte sich. Nur so durfte er weiterarbeiten. Zu seinem eigenen Schutz.

«Hallelujah, halleluujaah», sang er den Refrain laut mit. Cohen verstummte. Ein Moderator übernahm und lud alle Einsamen der Nacht ein, ihre Ängste und Sorgen mit ihm und dem Rest der Nation zu teilen, der genauso schlaflos war. Er stand auf, schaltete das Radio aus und trank den Rest Kaffee, der im Pott mittlerweile kalt geworden war. Dann startete er einen neuen Versuch. Den fünften. Tatsächlich schaffte er es diesmal, die Einzelteile miteinander zu verbinden. Er betrachtete das Ergebnis von allen Seiten. So richtig professionell sah das Ganze ja nicht aus. Basteln war noch nie seine Stärke gewesen. Aber wen juckte es? Hauptsache, das Ding ging mit ordentlichem Bums hoch. Er nahm sich die Anleitung, die er sich im Darknet besorgt hatte, und las noch einmal nach, wie er den Zeitzünder installieren musste. Dann steckte er alles sorgfältig zusammen und legte den Sprengsatz vorsichtig in ein Paket. «Mit dieser Methode habe ich zu wenig Erfahrung», murmelte er. Aber er musste flexibel sein, sonst könnten Parallelen erkennbar werden. Das wäre zu riskant. Nachdenklich steckte er sich eine Zigarette in den Mundwinkel. Er lief in den Flur, wo in der Ecke das Notstromaggregat brummte. Das Geräusch wurde begleitet von rhythmischen Schlägen, Metall auf Stein, die durch die verschlossene Tür am anderen Ende des Gangs drangen. Genervt verdrehte er die Augen. Es sollte endlich Schluss sein mit dem Klopfen. Sein Blick wanderte von der Tür zum Feuerzeug in seiner Hand. Beim nächsten Gewitter würde er die Wirkung der Explosion testen.

Kapitel 7

Unglaublich! Es war einfach unglaublich, was Henry da las.

Seit Stunden saß er in seinem Wohnwagen auf dem Bett, inmitten von Kopien: Vernehmungsprotokolle von Zeugen, Obduktionsberichte, Berichte der Kriminaltechnik über die Spurenauswertung, Gutachten der Brandermittler, Tatortbilder mit markierten Überresten einer verkohlten Leiche. Fotos der Menschenmenge, die sensationslüstern den Löscharbeiten zuguckte. Letztendlich hatte sich fast nichts ermitteln lassen. Die spärlichen Bemühungen seines ehemaligen Kollegen, die Identität des Brandopfers festzustellen, waren allesamt gescheitert. Aus zertrampelten Tatortspuren, Zeugenvernehmungen, die wegen falscher Fragen nichts aussagten, und verloren gegangenen Asservaten – wie war das möglich? – hatte Hauptkommissar Francesco Blume einen Tathergang und ein Motiv für die Brandstiftung zusammengebastelt, das jeder Logik entbehrte und Henrys Erfahrung widersprach. Das Brandopfer konnte nicht die Brandstifterin sein. Hätte sie sich tatsächlich aus Versehen entzündet, wäre sie nicht mitten im Brandherd stehen geblieben, dem dunkelsten Fleck auf den Tatortbildern, wo man ihre Überreste gefunden hatte. Das widersprach dem menschlichen Fluchtinstinkt. Lichterloh brennend wäre sie mindestens zwei, drei Meter aus der Gefahrenzone weggerannt. Er legte die Fotokopie des Leichenfundortes beiseite. Nachdenklich streichelte er seinen Kater Ernesto, der sich neben ihm auf der Zeitung zusammenrollte, in der Henry eine Wohnungsanzeige rot markiert hatte. Das Tier blinzelte ihn aus dem Augenwinkel an, als wolle es ihm sagen: Mach endlich das Licht aus und schlaf! Doch Henry war weit davon entfernt, auch nur ein Auge zu schließen. Dass die Leiche an dieser Stelle im Eingangsbereich der Belletristikabteilung gelegen hatte, einem fensterlosen Raum, konnte eigentlich nur bedeuten, dass ihr der Weg in den Flur versperrt gewesen war. Er suchte in den Zeugenvernehmungen die Aussage der Bibliotheksleiterin. Sie hatte das Gebäude nach Ende der Öffnungszeiten als Letzte verlassen. Er las: Alle Innentüren der Abteilungen, die man über den Flur erreicht, standen offen.