Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

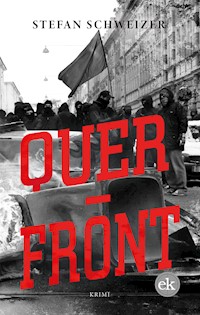

- Herausgeber: Verlag edition krimi

- Kategorie: Krimi

- Serie: Krimis mit Privatermittler Hardy

- Sprache: Deutsch

Privatermittler Hardy ist pleite und perspektivlos, als ihm ein verlockendes Angebot unterbreitet wird: Er soll einem Berliner Clan helfen, sich an einem Innensenator zu rächen, der seine Immobilien beschlagnahmt. Als Hardy Zusammenhänge zwischen einer Immobiliengesellschaft, die ein Sammelbecken von ehemaligen Stasi-Agenten ist, und den konfiszierten Wohnungen entdeckt, gerät er selbst in die Schusslinie und damit in Lebensgefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan Schweizer

Tödliche Seilschaften

Krimi

Schweizer, Stefan: Tödliche Seilschaften. Krimi. Hamburg, edition krimi 2021

Originalausgabe

ePub-eBook: ISBN 978-3-948972-22-6

Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.

Print-ISBN: 978-3-948972-21-9

Lektorat: Bernhard Stäber

Korrektorat: Annika Schwedler, Hamburg

Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, Hamburg

Umschlagmotiv: © pixabay.com; starline/freepik.com

Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die edition krimi ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

_______________________________

© edition krimi, Hamburg 2021

Alle Rechte vorbehalten.

https://www.edition-krimi.de

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Der Autor

1

Die White Lounge hatte ihre Pforten schon geöffnet – für mich ein gutes Zeichen. Als ich jedoch in das Dunkle der mir bekannten Höhle mit viel erlesenem, orientalischen Schnickschnack und tipptopp gepflegten weißen Ledersitzmöbeln trat, war aber niemand da. Ich schaute mich gründlich um. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass hier etwas nicht stimmte. Vielleicht war ich aber nur nervös – kein Wunder nach den sich überschlagenden Ereignissen der letzten Stunden. Jetzt beschleunigte sich mein Herzschlag immens, der Kloß in meinem Hals wurde größer, und folglich tastete ich nach meinen Lebensversicherungen. Der kleine, aber wuchtige Colt und der stets zuverlässige Totschläger waren an Ort und Stelle. Ich entschied mich für den Colt. Der würde mir in dieser Situation eher helfen.

»Hallo?«, fragte ich ein wenig zaghaft in die leere Gaststube.

Es herrschte das sprichwörtliche Schweigen im Walde, während ich durch die abgedunkelten Scheiben erkennen konnte, dass auf der Neuköllner Allee der Sonne das Leben vor sich hinlief wie immer: Klein-Beirut mitten in Berlin. Die vielen Kinderwagen fand ich im Gegensatz zum ehemaligen sozialdemokratischen Finanzsenator auch in Sachen Demografie nicht bedrohlich. Kinder waren immer etwas Schönes, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Ob man selbst welche haben wollte, stand auf einem anderen Blatt.

»Hallo? Ist hier jemand?«, rief ich lauter.

Wieder keine Antwort. Mein Herz wummerte jetzt wie ein unter Hochdruck stehender Dampfhammer, da meine Antennen ohne jeden Zweifel Gefahr orteten, ohne zu wissen, woher sie kam. Aber vielleicht hatten mich die Erlebnisse der letzten Stunden ein wenig paranoid gemacht. Schließlich kam es nicht jeden Tag vor, dass ich einem Mitglied eines der gefürchtetsten Araber-Clans das Handgelenk zerschmetterte, sein Schlüsselbein lädierte und ihn dann auch noch vor laufender Kamera seiner Ehre beraubte, eine schnelle Bekanntschaft in einem Berliner Rathaus machte oder nachts völlig widerrechtlich in ein stark gesichertes Gebäude eindrang. Wenn all das keine Gründe waren, ein klein wenig nervös oder zumindest vorsichtig zu sein, dann fielen mir außer dem Weltuntergang, einer Alien-Invasion oder einem Atomkrieg keine anderen mehr ein.

»Hey! Neue Lieferung hier!«, brüllte ich jetzt beinahe so laut, dass es mindestens in der Sonnenallee und am Hermannplatz zu hören sein musste, doch wieder erfolgte keine Antwort und niemand rührte sich, obwohl es sich dabei ja auch um die neue Ladung von unversteuertem Shisha-Tabak oder Crystal handeln konnte.

Vielleicht schlossen die den Laden nur auf, um ihn nach der nächtlichen Sause einmal kräftig durchzulüften, da sich ohnehin niemand erdreisten würde, hier etwas mitgehen zu lassen. Denn die offizielle Politik der Clan-Vorsitzenden lautete, dass sich jeder ausschließlich um den Teil seines eigenen Kuchens kümmerte und die anderen dafür in Ruhe ließ – wer sich sonst gegen Clan-Eigentum verging, war vogelfrei.

»Ordnungsamt hier!«, holte ich mein letztes Ass aus dem Ärmel und umfasste den Griff meines Colts fester, da die Reaktionen auf diese Ankündigung durchaus überraschend unangenehm ausfallen konnten.

Doch weiter herrschte Totenstille. Ich überlegte mir, ob ich Aras Nummer auf der Visitenkarte anrufen sollte, die in dem Ordner mit dem Belastungsmaterial gegen den Innensenator gelegen hatte, um meinen Auftraggeber anzufunken, spürte dann aber, dass Mutter Natur nach mir rief. Kein Wunder bei den Massen an Flüssigkeit, die ich bei diesen Temperaturen zu mir nehmen musste. Vor lauter Action hatte ich zudem kaum Zeit, mich um die wichtigen Dinge des Lebens zu kümmern.

Also schaute ich mich in der dunklen Höhle mit den schneeweißen Polstern nach den WCs um, die ich schnell entdeckte. Gerade als ich mich am Urinal, dessen ansprechendes Design sich im Niemandsland zwischen vaginaler und analer Form befand, erleichtern wollte, hörte ich polternde Geräusche aus der Lounge. Es klang exakt so, als ob jemand schwere Kisten schleppte und Flaschen in ein Holzregal einräumte. Wunderbar, dann hatte ich meinen Weg nicht völlig umsonst gemacht! Ich freute mich wie ein Schneekönig auf das Gesicht des Alten, wenn ich ihm mein Material präsentierte. Als ich am Waschbecken stand, hörte ich plötzlich ein seltsames Geräusch, das in etwa so klang, wie wenn ein Kinderluftballon platzt. Mein Herzschlag schien für den Bruchteil einer Sekunde auszusetzen. Denn das konnte ebenso von einem umgefallenen Hocker wie von einem abgegebenen Schuss mit Schalldämpfervorrichtung herrühren.

Mit ungewaschenen Händen griff ich erneut nach meinem Colt und öffnete so leise wie möglich die Tür zum Waschraum einen Spalt weit. Was ich sah, ließ mir beinahe das Blut in den Adern gefrieren. Ein auffällig großer, europäisch aussehender Mann hielt eine Pistole mit Schalldämpfer über einem am Boden liegenden Mann arabischer Herkunft, der eine Schürze mit dem Aufdruck des Namens der Location White Lounge trug. Im Kopf des Toten klaffte eine riesige Wunde, aus der langsam, aber stetig Blut und Gehirnmasse quollen und sich über die orientalischen Teppiche auf dem Parkettboden verteilte. Ich atmete tief durch, klemmte den linken Fuß leise in die Türe, steckte den Colt weg und zückte das Handy. Mit einer Schießaktion à la Wildem Westen wäre niemandem geholfen. Ich benötigte weitere Beweise, vielleicht würde sich das Ganze wie ein Kreis schließen.

Der Mörder schien es weder eilig zu haben, noch Angst zu verspüren. Er stand ganz gelassen und entspannt über der Leiche, als ob er überlegte, ob sich die Investition noch weiterer Kugeln überhaupt lohnen würden. Für mich sah der Typ aus, wie sich der typische Wessi den typischen Zonen-Ossi vorstellte, auch wenn der Killer eine US-amerikanische schwarze Baseballkappe mit dem Logo der New York Yankees trug. Falls meine Intuition richtig war, so handelte es sich bei ihm um keinen Otto-Normal-Ossi, sondern um einen mit einer sehr guten militärischen Ausbildung, einem wohltemperierten Gefühlshaushalt und einer ausgeprägten psychischen Stamina, jemanden ohne jegliche Gefühlregung mit Blei vollzupumpen. Seine Körperhaltung, die beinahe ästhetische Perfektion des einen Schusses und seine Coolness ließen mich vermuten, dass er im Dunstkreis eines Geheimdienstes ausgebildet worden war.

Mit etwas wackliger Hand nahm ich die Szene auf und hoffte, dass der Film trotz der relativen Dunkelheit verwertbar wäre. Der Mann war ganz in Schwarz gekleidet, trug selbst in der dunklen Ali-Baba-Räuberhöhle eine Ray-Ban-Fliegersonnenbrille und bewegte sich mit stabilen Schuhen mit Kreppsohlen, die beinahe jedes Geräusch schluckten, wie ein Ballett-Tänzer in dem Laden hin und her. Offensichtlich suchte er nach versteckten Kameras und als mir das bewusst wurde, brach mir der kalte Schweiß aus, denn ich fürchtete, dass er, aus welchem Grund auch immer, die Toilette inspizieren würde. Vielleicht suchte er ja auch nach einem Drogenversteck, von dem er annahm, dass es auf dem stillen Örtchen gebunkert war. Rein intuitiv tippte ich hinten an den Griff meines Colts – ein Vergewisserungstick, der in diesem Fall verzeihbar war. Sollte er kommen und es sich nicht vermeiden lassen, würde ich ihn so oder so außer Gefecht setzen müssen.

Doch Drogen waren vermutlich das letzte, was diesen Typen hier interessierte. Der war Vollprofi und wollte sichergehen, dass er nicht von einer Kamera aufgenommen worden war. Seine Blicke wanderten in meine Richtung, doch ihn schien der Sanitärbereich wenig zu interessieren, da er hier wohl keine Kameras vermutete. Er arbeitete weder hastig noch nervös, sondern strahlte die Gelassenheit eines vollgefressenen Eisbären, den Charme eines hungrigen Wolfes und die Tödlichkeit einer Königskobra aus. Blut rauschte durch meine Ohren, und ich hörte meinen Herzschlag immer deutlicher, der so laut und schnell wie in einem der Berliner Techno-Szenetempel wummerte, kurz bevor der Tanz-Flur ins Universum der Beats und Drogen abhebt. Zur Not würde ich es mit dem Typen aufnehmen, aber als stummer Zeuge mit Beweisen agieren zu können, war mir die eindeutig liebere Variante. Ich konnte nicht sicher sein, dass ich den Typen gut in den Griff kriegen würde. Trotz meiner unerträglichen Nervosität fragte ich mich dringend, wieso sich der Täter so viel Zeit ließ, zumal jederzeit jemand von der Straße hereinkommen und ihn überraschen konnte.

Doch dann wurde es klar wie destilliertes Wasser, was er vorhatte. Er näherte sich dem toten Araber und platzierte sorgsam eine Spielkarte auf der Einschussstelle. Aus dem Bauch heraus tippte ich auf die PIK 10. Dann legte er einen Zettel neben die ausgestreckten Arme seines Opfers. Ein letztes Mal prüfte der eiskalte Killer sein arrangiertes Kunstwerk und ging dann ganz gemächlich, beinahe unerträglich cool Richtung Ausgang, wobei er sein Basecap ziemlich weit ins Gesicht zog, gerade so, dass er genug sehen konnte. Da der Typ keine Handschuhe getragen hatte, vermutete ich, dass er mit Flüssigspray gearbeitet hatte, um keine DNA-Spuren zu hinterlassen.

Als ich sicher sein konnte, dass er weg war, beseitigte ich meine Spuren auf dem WC, indem ich noch einmal spülte, den Wasserspülungsknopf des Urinals mit einem Papierhandtuch abwischte, das ich in meiner Hosentasche verschwinden ließ, und nach draußen ging. Als ich vor der Leiche mit der verspritzten Gehirnmasse und dem vielen Blut stand, wurde mir beinahe übel. Dennoch schoss ich drei Fotos des Kellners – der junge Mann taugte weder zum Bodyguard noch zum Verticken und war als Kellner genau richtig aufgehoben. Aber das konnte ihm jetzt reichlich egal sein, denn da, wo er sich jetzt befand, gab es vermutlich keine Pfeifen, die er füllen und mit glühenden Kohlen aus dem Ofen versehen musste.

Ich mischte mich dann möglichst unauffällig unter die arabischen Fußgänger. Mir war sofort klar, dass ich öffentliche Kameras unbedingt zu vermeiden hatte, deshalb überquerte ich umgehend die Sonnenallee, lief stadtauswärts und bog bei der nächsten Gelegenheit nach rechts ab, um in eine der ruhigeren Seitengassen zu gelangen. Es war höchste Zeit, Aras anzurufen, um ihn umfassend ins Bild zu setzen, wobei ich nicht wusste, wie er in dieser vertrackten Situation weiter verfahren wollte. Open End, Gefahr in Verzug und die Kacke gehörig am Dampfen.

2

Am vorigen Tag

Mein neues Büro »Hardy H. – Ermittlungen und Nachforschungen« war noch spartanisch eingerichtet. Ein paar unausgepackte Kisten standen traurig an einer Wand, die großzügig Flecken aufwies, auch hier und da ein wenig Schimmel. Eine Renovierung war angesichts meiner Frequenz, die Büro-Locations zu wechseln, riskant, weshalb ich jegliche Anstrengung unterließ und stattdessen lieber Putz von der Decke rieseln sah. Das Parkett wies mindestens vier Patina-Lagen auf – für Erforscher bisher unbekannter Lebensformen sicherlich ein wahres Eldorado. Darüber, was Klienten von meinem »Büro« halten würden, machte ich mir wenig Gedanken. Die meisten Anfragen kamen digital oder über Telefon und dann war es ein leichtes, Treffen auf »neutralem« Boden zu vereinbaren. Kam es doch einmal zu einem spontanen Kundenkontakt, hatte ich einige entschuldigende Standardsätze eingeübt, die zum Glück selten hinterfragt wurden.

Die Lage des Büros war ausgezeichnet. Der alte Schreibtisch stand nämlich genau so, dass ich einen hervorragenden Blick zur gegenüberliegenden Eckkneipe besaß. Das »Richtig Voll« war eine typische Berliner Kiezkneipe. Wieso es mich dieses Mal nach Berlin-Charlottenburg verschlagen hatte, war mir selbst nicht so ganz klar. Vermutlich lag es daran, dass der Klient meines letzten Falles der Kneipenpächter des »Voll« gewesen war und ich Probleme hatte, die Miete für mein Büro in der Nähe der Warschauer Straße zusammenzukratzen. Er hatte mich als Kindermädchen engagiert, weil er einiges an Beef zu bewältigen hatte. Seine Probleme waren vielfältiger Natur, fingen bei einer ausgeprägten Kokainsucht an und hörten dabei auf, dass er die Finger nicht von Frauen lassen konnten, die verheiratet waren. Zu unserem Glück war es mir gelungen, ihm aus der Patsche zu helfen, wofür er nicht undankbar war.

Tom war knapp über einen Meter sechzig groß und so breit wie ein mittelmäßig entwickelter Viertklässler. Sein teigiger Berliner Teint ging inzwischen ins gespenstisch Weiße über, wobei hier und da bereits Anflüge von Gelb zu sehen waren. Das kam davon, wenn man seine Kokskonsumgewohnheiten nicht mehr in den Griff kriegte. Irgendwann machte auch mal die beste Leber schlapp und der in User-Kreisen gern verwendete Spruch »Unkraut vergeht nicht« besaß einen nur begrenzt haltbaren Wahrheitskern.

Ich löste meine neidischen Blicke von den routinierten frühen Nachmittagstrinkern, die in der prallen Sonne auf Bänken saßen und Bier in sich hineinschütteten, als ob es feinstes Vittel-Wasser wäre. Bei einigen von ihnen war ich mir sicher, dass sie nicht einmal nach Hause gegangen waren – sie zechten von Nacht zu Nacht, ohne jemals im heimischen Bett aufzuschlagen. Das war momentan der letzte Schrei in der Bundeshauptstadt. In Kneipen rumhängen, Saufen, bis die Ohren schön straff anlagen und sich dann das Näschen ausgiebig wieder fit zu pudern, um weiter saufen zu können. Mir leuchtete die dahinterstehende Logik nicht ganz ein. Koks gehörte in meinem antiquierten Verständnis in Clubs, Lounges und meinetwegen ins Konzert- oder Opernhaus, aber nicht in eine stinknormale Kneipe. Aber die meisten Jungs, die da unten verkehrten, sahen das anders. Ab und an ging ich runter, ließ mich von meinem ehemaligen Klienten auf ein paar Bier einladen und sprach mit einigen der von starkem Schupfen Geplagten. Alle versicherten mir einhellig, wie geil das alles doch sei. Ich fand es traurig. Männer um die vierzig, ohne Familie, manche hatten hie und da zwar Kinder, um die sie sich aber nicht kümmerten, und ein paar hatten auch Jobs, die ganz gut Kohle abwarfen. Woher die anderen ihr Geld für Koks und Alkohol herbekamen, wollte ich gar nicht so genau wissen. Aber das System der Schattenwirtschaften hatte seit Anbeginn der Menschheit funktioniert, wieso sollte es also plötzlich damit vorbei sein?

Geld war ein Aspekt, um den sich der Inhaber des »Voll« überhaupt keine Gedanken zu machen brauchte – zumindest hatte er noch eine Schonfrist von ein paar Jahrzehnten, und so lange würde sein Organismus nicht mehr mitmachen. Auch er war Anfang vierzig, sah aber als wandelnde Kalkleiste aus wie ein vierzehnjähriger, an ADHS und Leberinsuffizienz leidender Oberstufenschüler und hatte immer das verschmitzte Lachen eines kleinen Jungen drauf, das mancher Fünfjährige authentischer hinkriegte. Tom war mit dem sprichwörtlich goldenen Löffel im Mund geboren worden. Alter Westberliner Geldadel. Ein gigantisches Haus im Westend, einige Mietskasernen auf der anderen Seite des Kaiserdamms und dieses Ein-Zimmer-Büro, in dem ich jetzt meine Agentur untergebracht hatte. Dazu die Einnahmen seiner Kneipe, die erstaunlich gut lief und die ausreichend Publikum anzog. Vermutlich, weil dort immer Dealer mit genügend Stoff, moderaten Preisen und einigermaßen guter Ware rumhingen.

Das Bling des Computers holte mich aus meiner Gedankenwelt zurück. Gleich drei neue Mails auf einmal. Leider keine Klienten-Anfrage, sondern ausschließlich Rechnungen und Mahnungen: meines Internetproviders, des Service-Dienstleisters meiner Homepage, die automatisierte Abrechnung meiner Kreditkarten und so weiter. Was ich sah, war nicht nur unerfreulich, sondern hätte jeden halbwegs vernünftigen Mann dazu gebracht, in Tränen auszubrechen.

Trotz der halb heruntergelassenen Jalousien herrschte im Büro große Hitze. Ich überschlug den Gesamtbetrag der Rechnungen und Mahnungen im Kopf und nahm wahr, wie der kalte Angstschweiß an mir runterrann. Wie sollte ich diese vierstellige Summe auftreiben, wenn nicht bald ein neuer Auftrag reinflatterte? Vielleicht musste ich doch noch die Seiten wechseln und auf das Verticken des weißen Pulvers umsatteln – die Gewinnmargen schienen immens, geradezu astronomisch. Aber der ökonomisch vernünftige Gedanke ging aus Prinzip nicht. Nach meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag hatte ich mir ein für alle Male geschworen, auf der rechten Bahn zu bleiben und ein anständiger Mensch mit einem intakten inneren moralisch-ethischen Kompass zu werden. Also kamen das Koks-Business und andere dubiose Einkommensquellen kategorisch nicht in Frage.

Ich schloss mein Postfach, stand von dem verschlissenen Bürostuhl auf und ging zum Fenster, das den Blick direkt auf die Kneipe lenkte. Die junggebliebenen Vierzigjährigen erzählten sich einen Witz und klatschten sich dabei ziemlich feste auf die Schenkel. Das weiße Pulver machte bekanntlich schmerzunempfindlich. Dann schütteten sie reichlich Bier nach, und einer der Häuptlinge bestellte eine Runde Bier und Schnaps, wie ich seiner Gestik entnehmen konnte. Mit der Hand verscheuchte ich eine störende Fliege. Vielleicht war es an der Zeit, Feierabend zu machen und mich einfach dazuzusetzen. Schnittig kam Inhaber Tom aus Richtung Polizeirevier, das nicht einmal fünfhundert Meter die Straße herunter lag, mit einem Rennrad angerauscht, das so viel wert war, dass ich davon gut ein halbes Jahr lang hätte leben können. Die feiernde Runde hieß ihn mit Gegröle willkommen. Wie ein Volkstribun stieg der schmächtige Blonde ab und setzte sich zu seinen Jüngern. Ein paar fassten sich derart konspirativ an die Nase, dass sogar ein aufgeweckter Zweitklässler aus Moabit sofort Bescheid gewusst hätte, was hier gespielt wurde, aber die Jungs schienen ihre pubertären Attitüden zu genießen.

Ein oder zwei Bier würde der Tom mir schon spendieren, und das war bei der Affenhitze nicht zu verachten. Schonte auch mein Budget, aber immerhin hatte ich seinen Arsch gerettet, als er einmal versucht hatte, sich mit ein paar usbekischen Koksdealern anzulegen. Klar, sein Hirn war so umnebelt gewesen, dass er sich für Scarface persönlich hielt und dachte, er könne es als Arier mit unbeflecktem Stammbaum mit den paar Steppenprimaten locker aufnehmen. Doch der Schuss war gewaltig nach hinten losgegangen und so hatte er noch mit sichtbaren Spuren der handgreiflichen Auseinandersetzung zügig mein damaliges Büro nahe der bekannten Partymeile aufgesucht.

»Warum kommen Sie gerade zu mir, gibt es in Wilmersdorf keine privaten Ermittler?«, hatte ich ihn als erstes gefragt, ganz so, als ob er einen Eingangstest zu bestehen hätte, damit ich auch meine magischen Kräfte für ihn walten lassen konnte.

Er hatte nur mit den Schultern gezuckt, war sich ein paar Mal nervös an der Nase entlang gestrichen, blieb mir eine Antwort einfach schuldig und hatte dann in einem Rutsch eine Story erzählt, die auf den ersten, zweiten und auch dritten Blick gar nicht gut klang.

»Weil ich Hacke heiße und Hacke ein vertrauenerweckender deutscher Nachname ist?«, hatte ich aber einfach nicht lockergelassen, und schließlich hatte er genickt. »Weil Hacke Gedanken in Richtung Rausch und Prügel erweckt?«

Doch auch darauf stieg er nicht ein. Klar, so war das in der bunten Welt der deutschen Hauptstadt. Hast du Probleme mit ein paar Ausländern, dann suchst du dir einen Arier, am besten mit einem Ahnenpass bis anno dazumal, der das Problem für dich beseitigt. Was Tom sich aber so leicht vorstellte, sollte sich als wahre Herkulesaufgabe, krasse Nervenbelastung und sehr gefährlich herausstellen, wie wir beide am Ende der Geschichte wussten. Doch bekanntlich zählte nur das Ergebnis, und das war für ihn befriedigend.

Als der Türsummer mit dem Charme einer ostpreußischen Krankenschwester ertönte, erschrak ich so sehr, dass ich regelrecht zusammenzuckte. Ich stellte zudem erstaunt fest, dass meine Hände leicht zitterten. Hatte sich etwa doch mal ein Klient hierher verirrt? Gab es vielleicht einen Auftrag, der meine finanziellen Sorgen wegen der nächsten Zeit lindern würde? Um den Fisch ja nicht vom Haken zu lassen, riss ich mich aus meiner Erstarrung los und spurtete beinahe zur Türsprechanlage.

»Hallo?«

»Deutsche Post hier«, antwortete eine Stimme, die entweder einem Zwerg gehörte, oder einem Mann, um den der Stimmbruch aus welchem Grund auch immer einen weiten Bogen geschlagen hatte. »Ich habe hier ein Einschreiben mit Rückschein für Sie.«

In Sekundenbruchteilen ratterte mein Gehirn Algorithmen herunter wie ein Maschinengewehr. Mir fielen alle schweren und weniger schweren Sünden der letzten Zeit ein, doch dann meldete sich die Stimme der Vernunft: Staatsanwaltschaft und Polizei verschickten ihre Post zunächst einmal ohne Einschreiben. Vielleicht lagen positive Vibes in der Luft.

»Vierter Stock«, sagte ich, wobei mir dennoch ein wenig der Atem stockte, da ich meiner Selbstberuhigungsmethode nicht ganz über den Weg traute. »Oder soll ich zu Ihnen herunterkommen?«, schob ich schnell noch hinterher, als ob die paar positiven Krümel auf meiner Karma-Bank mich vor größerem Unheil retten könnten.

Doch es erfolgte keine Antwort mehr. Der Mann mit der hohen Stimme besaß wohl so etwas wie Berufsehre, was ich verdammt gut nachvollziehen konnte, denn wenn ich mal bei einem Fall angebissen hatte, ließ ich ihn so schnell nicht mehr los. Zügig ging ich zum funktional-grauen Schreibtisch, zog eine Metallschublade auf und holte meinen Geldbeutel heraus, in dem sich jedoch nicht einmal ein Fünf-Euro-Schein befand. Verdammt, obwohl ich keinen Cent mehr besaß, konnte ich es mit meinem Selbstverständnis nicht vereinbaren, dem modernen Post- und Paketsklaven-Prekariat hin und wieder einen Groschen zuzustecken, wenn sie sich schon die vier Stockwerke hochquälten und das noch bei dieser Affenhitze, die einen ganz kirre machte. Dann erinnerte ich mich an das Sparschwein, randvoll mit Ein- und Zwei-Euro-Münzen, das mir meine Freunde zu meinem vierzigsten Geburtstag geschenkt hatten – »hahaha, damit du mal im Alter was auf der hohen Kante hast«.

»Bitte hier unterschreiben«, fistelte die Stimme, die tatsächlich einem Kleinwüchsigen gehörte. Er wedelte mit einem schwarzen Kugelschreiber herum, während ich kräftig schluckte, weil ich mir bildlich vorstellte, wie viele andere Menschen den Stift schon vor mir in der Hand gehabt hatten und wie es dabei um die Sauberkeit ihrer Hände bestellt gewesen war.

Irgendwie überwand ich aber meinen Ekel und kritzelte einen nicht zu entziffernden Kaiser-Wilhelm auf das Formular.

»Vielen Dank, das wäre aber nicht nötig gewesen«, bedankte sich der Kleine für die zwei Euro Trinkgeld.

Der Mann hatte sich, wohl um von seiner Stimme abzulenken, einen Vollbart wachsen lassen.

»Besten Dank, ich komme immer wieder gerne zu Ihnen hoch«, schob er zweideutig hinterher, während er das staubige Holztreppenhaus, dessen Mitte mit einem einfachen Teppich mit einer undefinierbaren Farbe aus Braun, Grün und Grau ausgelegt war, zügig hinunterschritt.

Der Brief wog schwer in meiner Hand. Mein Name war tatsächlich richtig geschrieben, und der Rest stimmte auch. Was mich auf Anhieb ziemlich stutzig machte, war der Absender.

Herr

Latif Aideen

Sonnenallee 149

12047 Berlin

Entweder hatte sich der Absender einen kleinen Scherz erlaubt und sich aller gängigen Klischees bedient oder aber das Ganze diente einer guten Fassade – wozu auch immer; besonders bei Arabern konnte man nie wissen, warum sie sich welcher Taschenspielertricks bedienten. Ich starrte den gepolsterten DIN-A-5-Umschlag ein wenig ungläubig an. Ich tastete vorsichtig auf der braunen Außenhaut herum, um den Inhalt zu erraten. Es war zwar nicht gerade so, dass ich wahnsinnig viele Feinde hatte, dafür aber einige wenige, die es wirklich ernst meinten – wie zum Beispiel Toms Usbeken, die vor Zeugen »ewige Rache« geschworen hatten. Also bestand durchaus die Chance, dass in dem Kuvert ein kleines Bömbchen steckte, das mir beide Hände abreißen sollte, damit ich mir in Zukunft den Hintern mit dem Fuß abwischen konnte, von anderen praktischen Erwägungen ganz zu schweigen. Ein wenig unsicher legte ich den Umschlag auf den beinahe leeren Schreibtisch, der von einer deftigen Staubschicht überzogen wurde. Mit dem rechten Zeigefinger malte ich im endlosen Staubreservat meines Arbeitsplatzes ein großes Fragezeichen neben das Kuvert, das auch nicht weiterhalf.

Was soll’s?, ermunterte ich mich, da mir wieder die roten Zahlen meiner Konten und Kreditkarten vor Augen standen. Außerdem hatte sich der Inhalt nicht nach einer Briefbombe angefühlt – aber vielleicht war ja gerade das Bestandteil eines perfiden Plans.

Meine Hände, die eine ziemlich seltsame Mischung aus filigranen Pianisten- und groben Metzgerhänden waren, fühlten sich sehr feucht an. Dass das am subtropischen Klima in meinem Büro lag, war schon irgendwie logisch, aber dass sie zitterten, als ob ich einen Entzug durchlitt, vermochte ich mir nicht zu erklären. Vorsichtig öffnete ich den Umschlag, wie es wohl auch heute immer noch Menschen tun, die einen lange ersehnten Brief einer geliebten Person erwarteten, wobei das in der Realität ja kaum noch vorkam – Digitalisierung & Co ließen schön grüßen.

Der Umschlag enthielt tatsächlich eine Bombe, aber eine der erfreulichen Art. Denn das Erste, was ich aus der Luftpolstertasche zog, waren zwei brandneue Fünfhunderteuroscheine. Keine Falten, keinen Knick, keine Pulverrückstände, wie ich durch minutenlanges Hinstarren herausfand, wobei ich vergaß, den Mund wieder zuzumachen. Es fiel mir recht schwer zu atmen. Vielleicht japste ich auch wie ein Fisch ein paar Sekunden vor mich hin und schaute die lilafarbenen Wunderwerke eine Zeit lang wie ein Kunsthistoriker ein verlorengegangenes und dann wiedergefundenes Original an.

Scheint heute mein Tag zu sein, dachte ich mir und grinste mindestens so fröhlich wie Tom nach der vierten oder fünften Line.

Das konnte doch nicht alles sein – wo es so warm rauskam, da war bestimmt noch mehr drin – ich witterte Aktion Morgenröte und jede Menge fette Beute. Immer noch stehend tauchte meine Rechte in das gepolsterte Bankschließfach. Es war ja beinahe auszuschließen, dass Latif Aideen mir einfach tausend Euro zuschickte, ohne eine Gegenleistung dafür zu verlangen. Das würde allen Mechanismen und Regeln des Turbokapitalismus, deren Räder viele andere und mich jederzeit zu zermalmen drohten, widersprechen. Tatsächlich spürte ich etwas, das sich wie eine überdimensionale Postkarte anfühlte. Doch statt einer Postkarte war es ein stabiles, sicher nicht ganz günstiges Stück blendendweißen, aber geriffelten Kartons, auf dessen einer Seite nichts stand. Vielleicht handelte es sich ja um eine Zaubertinte, und ich musste die weiße Stelle mit Elefantenpisse einreiben, damit die Buchstaben sichtbar wurden. Anstatt zu überlegen, wie ich mir im Berliner Zoo das Urin der Dickhäuter besorgen konnte, drehte ich die Karte lieber rum.

Hm, ein wenig enttäuscht war ich schon, denn von Zaubertinte keine Spur, und ich fühlte meine Welt als Privatermittler ein wenig entzaubert.

Eine Kleinmädchenhandschrift hatte folgendes auf das Papier gezaubert:

Sehr geehrter Herr Hacke,

1.000 € nicht verrechenbar, wenn Sie sich am 23. Juli 2021 um 18.00 Uhr in der White Lounge für ein einstündiges Treffen bereiterklären.

10.000 € Garantiehonorar, wenn Sie den Fall annehmen plus Spesen und Erfolgsprämien.

Keine Unterschrift, kein Absender, aber angesichts der Zahlen und der damit verbundenen Annehmlichkeiten wurde mir plötzlich ziemlich schwindelig. Ich warf einen Blick auf einen Apothekenkalender, der die schönsten Motive aus Berlin und Brandenburg zeigte: im Juli prangte das Schloss Charlottenburg über den Tages- und Zahlenangaben. Wenn man wie ich lebte, wurde man in gewisser Weise zeitlos, und zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass das Treffen bereits auf morgen datiert war. Da hatte es jemand eilig. Meine Kehle war staubtrocken und meine Kleidung hatte ich heute bestimmt schon fünf Mal durchgeschwitzt – die letzten vier Male innerhalb der letzten halben Stunde. Ursprünglich waren die Worte »Im Schweiße deines Angesichts« wohl anders gemeint gewesen, aber Zeiten änderten sich.

»Kein Scheiß«, sagte ich laut vor mich hin und versank in meinem Bürosessel, wobei sich meine Augen nur schwer von dem Bargeld trennen konnten. Eigentlich hätte ich das Geld und die Karte sofort an die angegebene Adresse zurückschicken sollen. Auch wenn ich so ziemlich auf jeden Auftrag angewiesen war – das hier war mir beinahe eine Nummer zu mysteriös. Eine Reihe von Fragen schwirrte mir gleichzeitig im Kopf umher:

Wieso suchte der potenzielle Klient mich nicht in meinem Büro auf?

Wieso ging er das Risiko ein, mir tausend Euro zu schicken, ohne eine Garantie dafür zu besitzen, dass ich mir das Geld nicht unter den Nagel riss und sofort mit meiner alten Klapperkiste Richtung Süden rauschte, um zu sehen, wie weit ich damit kam?

Wieso bestellte mich diese Person in eine Shisha-Bar in Neukölln ein, die nicht gerade für ihr seriöses und vertrauenswürdiges Publikum bekannt war – Clan-Land traf es schon eher?

Das und weitere Aspekte ließen mich nicht mehr los. Ich kam zum Schluss, dass es sich bei dem Klienten um jemanden mit Lebenserfahrung handeln musste, der vielleicht sogar im Vorfeld Informationen über mich gesammelt hatte, also wusste, dass ich finanziell in der Klemme saß und so gut wie nicht Nein sagen konnte. Natürlich nahm ich an, dass es sich bei den potenziellen Klienten um ein Mitglied einer der Clan-Familien handeln würde. Die hießen zwar nicht Aideen, aber der falsche Name gehörte zum Spiel dazu. An das, was ein Clan-Mitglied für mich als Auftrag bereithalten konnte, wollte ich gar nicht denken. Das roch nicht nur nach Gefahr, sondern mein Gehirn und jede Faser meines Körpers sagten mir, dass ich die Finger von der Sache lassen sollte. Aber der Bauch und mein Hals widersprachen zugleich. Ich hatte Hunger und Durst und soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich außer ein paar Scheiben Schwarzbrot, sauren Spreewaldgurken und einem Töpfchen Bautzener Senf nichts weiter im Kühlschrank.

Für einen Tausender lohnte sich ein Ausflug nach Neukölln auf jeden Fall, denn wenn der Kunde Wort hielt, konnte ich die tausend Euro behalten, ob ich nun den Auftrag, wie auch immer der aussehen sollte, annahm oder nicht – das Benzin oder BVG-Ticket würden auf meine Rechnung gehen. So ließ es sich als Privatermittler leben.

Mal abgesehen von den zehntausend Euro, die im Hintergrund winkten und so laut »Nimm mich!« schrien, dass mir davon die Ohren klingelten.

Ich stand auf, versuchte die Kleidung durch Fächeln etwas zu trocknen und steckte die beiden Fünfhunderter ins Portemonnaie. Heute würde aller Wahrscheinlichkeit nach kein Kunde mehr hereinschneien, so wie an den allermeisten anderen Tagen auch, und ich malte mir mit Freude Toms Gesicht aus, wenn ich auf seine großzügige Bierspende heute dankend verzichtete und die Bedienung damit in Verlegenheit brachte, irgendwie Wechselgeld für einen Fünfhuderteuroschein zu besorgen. Es war ein hartes und beschissenes Leben, aber gerecht: für alle. Nur, dass es manche besser hatten als andere. Und manche der anderen hatten es immer noch besser als wieder andere. Irgendwann näherte man sich wirklich dem Bodensatz der Gesellschaft. Dann war es mehr als schwierig, wieder auf die Füße zu kommen. Vielleicht würde ich es mir aber auch anders überlegen und mich doch von Tom einladen lassen. Routinen besitzen ihren Sinn, und womöglich würde er sich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn ich seine Einladung heute ablehnte. Es war schwer, als sensibler Mensch in einer Welt zurecht zu kommen, die härter war, als es die meisten aushielten.

3

Als ich die Treppen von der U-Bahn zum Hermannplatz heraufschlenderte, dachte ich an etwas zurück, das ich nicht vermisste. Früher hatten sich hier die Westberliner Drogenwracks und viele Junkies mit Vorliebe für Tinktur, Opium und Shore herumgetrieben und mehr Kanülen in ihre zerstochenen Venen gejagt, als es überzeugte Kommunisten in der Deutschen Demokratischen Republik gegeben hatte. Die Fixerei war der Endpunkt einer romantisch verklärten Konsumfantasie des kapitalistischen Systems, das dadurch zugleich seine kranke Seite zeigte. Das Junkie-Elend von damals hatte mich nie völlig kalt gelassen – besonders in Erinnerung war mir noch geblieben, wie ein Fixer sich in der Öffentlichkeit den Schuss in den Schwanz setzte, da er ansonsten keine andere funktionale Körperstelle mehr fand und seine Kollegen sich weigerten, ihm einen Schuss in den Hals zu setzen. Armes Deutschland, hartes Deutschland. Im Zweifel ging es immer noch eine Stufe tiefer.

Heute sah der Hermannplatz im Vergleich dazu recht zivilisiert aus. Auf der linken Seite lag die Filiale einer großen Kaufhauskette mit einem grünen Schriftzug, die bald der Vergänglichkeit zum Opfer fallen würde. Auf der rechten Seite befanden sich sanierte Häuser, in denen sich im Erdgeschoss Schnellrestaurants, Spätis, Versicherungen und Banken befanden. Gut, auf dem Platz herrschte einiges an Leben und bei genauerer Betrachtung war nicht zu übersehen, dass auch heute hier noch gedealt wurde und manche Typen so weggeknallt waren, dass sie nicht einmal mehr den U-Bahn-Eingang ohne Kompass finden würden. Auf den unbedarften Beobachter machte die Szenerie vielleicht sogar einen charmant-geschäftigen, kosmopolitischen Eindruck, doch wie immer war der Teufel ein Eichhörnchen. Die Sonne beleuchtete den Platz und die weißen Steinbänke an den Seiten mit güldenen Strahlen, Menschenmassen wogten hin und her. Die bunte Melange war in ihren Einzelteilen beinahe undefinierbar, und im Prinzip war es unübersichtlicher als früher, als der Platz noch beinahe ausschließlich in der Hand der Süchtigen und Dealer gewesen war. Heute war es manchmal schwierig, einen nach Hause eilenden Versicherungskaufmann von einem Pusher zu unterscheiden. Manche der Süchtigen sahen aus wie ganz normale Verkäufer oder Kellner, welche die letzten Sonnenstrahlen an einem warmen Julitag genossen. Nicht zu vergessen die inzwischen zahlreichen Touristen, die früher einen weiten Bogen um das Viertel gemacht hatten und nun ganz scharf darauf waren, das authentische Viertel, das rechts vom Hermannplatz lag, zu besichtigen. Aber meistens warfen sie nur einen Blick die Sonnenallee hinunter und liefen sie ein paar Schritte die Allee entlang, um dann kehrt zu machen.

Ich hatte noch eine Viertelstunde bis zum Treffen Zeit und rückte die weite Jeans und das pechschwarze XL-Hemd recht. Die Kombination sah vielleicht ziemlich bescheuert aus, aber es war mein einziges Hemd, das ich im Sommer ohne Jacke tragen konnte, da es meinen Colt, die Stupsnase genannt Stupsi, im Zusammenspiel mit der Jeans gut verdeckte. Sollte ich, wie ich vermutete, vor dem Treffen durchsucht werden, würde das nur meine ernsthaften Intentionen und meine Professionalität unterstreichen. Ich überquerte die Straße und ging zielsicher auf einen der direkt nebeneinander liegenden Spätis zu, die anpriesen, dass eine Flasche kühles Berliner Kindl nur einen Euro kosten würde. Doch ich machte einen Bogen um den Bierkühlschrank und kaufte mir lieber eine Cola Zero. Vor einer Geschäftsanbahnung und meistens bei der Arbeit war es besser, einen kühlen und vor allem nüchternen Kopf zu behalten. Bei der Cola hieß es wählen zwischen Diabetes und Krebs. Die Originalcola enthielt so viel Zucker, dass es für einen Mann in meinem Alter beinahe unmöglich war, sich das Gesöff zu Gemüte zu führen, und die andere Version stand im Verdacht, Auslöser für Krebserkrankungen zu sein. Da ich absolut keine Lust darauf hatte, adipös zu werden, um mir dann beide Beine amputieren zu lassen, genoss ich das kühle Nass mit den ungesunden Süßstoffen und hoffte, dass ich im Rahmen einer Krebstherapie ausreichend Opiate verabreicht kriegen würde.

Von meinem Standpunkt außerhalb des Spätis blickte ich Richtung Sonnenallee. Hier gab es beinahe ausschließlich arabische Läden. Die Straßen waren gerammelt voll, es floss ein unendlicher Strom von Menschen, die sich aneinander vorbei drückten und drängten. Ich war mir sicher, dass bei dem einen oder der anderen schmerzliche Erinnerungen an Beirut oder andere Städte des Nahen Ostens hochkamen, die sich wehmütig in der Seele in der westlichen Fremde festfraßen. Weißbrote waren hier so gut wie Fehlanzeige – nur ein paar wenige mutige Touristen blieben staunend vor jedem Lebensmittelmarkt mit der üppigen Frucht- und Gemüseauslage stehen, und ein ganz Mutiger traute sich sogar, in eine Halal-Metzgerei einzutreten. Wenige Deutsche und Touristen beherzigten die Geheimtipps von Tripadvisor und mischten sich unter die deutliche Mehrheit von Arabern in einem der unzähligen Restaurants, die alle hervorragendes Essen zu Spottpreisen anboten, wobei der Service allerdings klein geschrieben wurde: Essenfassen direkt an der Theke auf umweltunfreundlichem Plastikgeschirr. Trotz der bundesgesetzlich festgeschriebenen Bon-Pflicht wurde nur etwa jedes zehnte Essen in die Kasse eingetippt. Ein Kassenzettel wanderte so gut wie nie über den Tresen, und energisches Nachfragen in dieser Sache bescherten einem Achselzucken oder böse Blicke.

Die meisten, die hier lebten, waren libanesische Kurden, die im Bürgerkrieg aus ihrem Heimatland vertrieben worden waren, da sie weder der muslimischen noch der christlichen Kriegspartei angehörten. Seit ihrer in allen Punkten nachvollziehbaren Flucht aus dem vom Bürgerkrieg zerfressenen Land hatten sie in dieser Berliner Enklave Fuß gefasst. Ich empfand Respekt für diese Leute, obwohl ich wusste, dass viel von dem Wohlstand mit einer Menge Blut auf deutschem Boden erkauft worden war und weiterhin erkauft wurde. Doch auch über diesem einst so authentischen Kiez lauerte drohend der Fluch der Gentrifizierung. Berliner Tageszeitungen erkoren Neukölln bereits als das neue In-Viertel. Sollte das wahr werden, würde es nicht lange dauern, bis die erste Starbucks-Filiale und der erste MacDonalds in der Sonnenallee öffneten – ich hoffte ernsthaft, dass die Journalisten mit ihren Prognosen falsch lagen. Die Berliner In-Viertel wechselten in beinahe völlig unvorhersehbaren Phasen. Kreuzberg, Prenzlberg, Neukölln und retour – die Staffel wurde immer wieder weitergereicht, vielleicht wäre sogar eines Tages Spandau an der Reihe, was zwar reichlich phantastisch klang, aber doch im Bereich des Möglichen lag.

Tatsächlich entdeckte ich, als ich mich weiter auf den Weg zur White Lounge machte, immer wieder mal ein käsiges Gesicht mit Kartoffelteint, das einem deutschen Studenten, Kreativen oder progressiven Dienstleister gehörte. Die bildeten immer die Invasionsspitze, die den Weg für Nachkömmlinge, nicht selten junge schwäbische Familien, ebneten. Dadurch würde ein wichtiges Stück authentisches Berlin verloren, das genauso das Herz dieser Stadt bildete, wie jeder andere Kiez auch – auf der anderen Seite war der Stutti am Bahnhof Charlottenburg einmal eins der zentralen Westberliner Rotlichtviertel gewesen, und heute befanden sich dort nur noch Zehn-Euro-Friseure und türkische Kofferläden sowie Spätis. Die einzige Ausnahme bildete eine Table-Dance-Bar, die so vertrauenswürdig aussah wie eine neunzigjährige Prostituierte, die schon alle Geschlechtskrankheiten hinter sich hatte und einen mit Spottpreisen und dem Vorzug eines Mundes ohne Zähne locken wollte.

In der eher dunkelhäutigen Menschenmenge bewegte ich mich wie ein Fisch im Wasser, da meine vielfältigen Wurzeln mir ein Aussehen verliehen, das es schwer machte, meine Herkunft klar einzuordnen. Ich besaß schwarze Haare und einen für Deutsche recht dunklen Teint. So konnte ich wahlweise als Deutscher, Franzose, Spanier, Nordafrikaner, beziehungsweise Mischling unterschiedlichster Zusammensetzung durchgehen. Das erleichterte mir bei vielen meiner Aufträge die Arbeit, weil ich nicht sofort in eine beliebige Schublade gesteckt werden konnte.

Das Treiben auf der Sonnenallee war quirlig bunt, einfach voller Leben und manche der vorbei defilierenden Frauen verdienten aufgrund ihrer Schönheit auch einen zweiten Blick, selbst wenn der Prophet Mohammed der Meinung gewesen war, dass der zweite, begehrliche Blick auf eine Frau gegen einen spräche, während der erste erstaunte Blick auf Schönheiten durchaus gestattet sei. Ich bahnte mir vorsichtig den Weg durch auf dem Gehweg sitzende Männer, die vor ihren eigenen Läden Shishas rauchten, stark gesüßten Cay tranken und dem Leben seinen Lauf ließen. Ich bewunderte diese entspannte Einstellung, dem Fluss des Lebens zuzusehen, und hätte mich gerne dazugesetzt, um genauso stoisch dem Verkehr auf Straße und Gehweg einfach nur nachzuschauen, aber die Arbeit rief unerbittlich. Zahlreiche Kinderwägen gaben beredtes Zeugnis davon ab, dass die Araber in der Tat eine Menge Nachwuchs kriegten, wie ihnen das von den Rechten immer vorgeworfen wurde. Obwohl Neukölln als eines der gefährlichsten Berliner Viertel galt, war ich mir sicher, dass die unzähligen Kinder in diesem Kiez sicherer waren, als an vielen anderen Orten in der Bundeshauptstadt. Ging nämlich mal ein Kind verloren, wurde es von der Gemeinschaft in Obhut genommen und den Eltern wieder zugeführt, ohne dass sofort das Jugendamt informiert wurde, wie es bei vom Leben enttäuschten preußischen Denunzianten häufig der Fall war, die das einfach taten, um dem anderen eins reinzuwürgen.

4

Ein Hüne mit imposantem, schwarzem Vollbart und Muskeln, die darauf schließen ließen, dass er mehr Zeit bei Mc Fit & Co verbrachte als mit einem wie auch immer gearteten Partner, winkte mich mit lässiger, aber keinen Widerspruch duldenden Geste ins Innere der White Lounge. Wir wünschten uns gegenseitig Frieden, doch seine vor Feuer und Misstrauen lodernden Augen signalisierten das genaue Gegenteil – Vertrauen völlig unangebracht und Vorsicht war die Mutter der Porzellankiste. Das konnte ich verdammt gut nachvollziehen, denn nur so konnten die Clan-Mitglieder ihr Überleben sichern.

»Komm herein, Bruder«, begrüßte er mich mit sanft klingender Stimme, von der ich mich aber keineswegs einlullen ließ, denn wo diese Fäuste zuschlugen, wuchs bestimmt so schnell kein Gras wieder.

In der White Lounge herrschten im Gegensatz zu draußen angenehm kühle Temperaturen. Die weißen, glatten Lederpolster hatten bestimmt ein Vermögen gekostet. Mir fiel auf, dass kein einziger Kunde in dem Laden war, was mich misstrauisch machte. Das bedeutete, dass sie mich unter vier Augen sprechen wollten und der Laden solange fürs Publikum gesperrt blieb, bis sie mir haarklein geschildert hatten, was ihr Anliegen war.

»Moment, Habibi«, stoppte mich ein Klon des Torwächters, neben dem ein etwas kleinerer, dafür aber umso muskulöserer weiterer Leibwächter stand. »Kannst du mal bitte kurz den Adler machen? Ist nicht persönlich gemeint, aber immerhin gibt sich der Chef persönlich die Ehre. Dicker, das ist echt eine Auszeichnung, auf die du stolz sein kannst. Das werden sich deine Enkel noch erzählen. Weil es um den Chef geht, müssen wir ganz besonders vorsichtig sein, und wir kennen dich nicht gut genug.«

»Kein Problem, würde mir ähnlich gehen«, gab ich mich kooperativ.