9,99 €

Mehr erfahren.

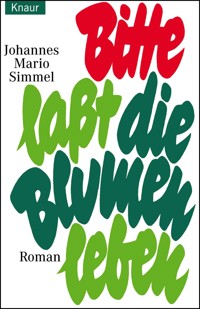

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Schriftsteller Robert Faber will seinem Leben ein Ende setzen, alt, seit dem Tod der Frau unfähig zu schreiben, hat er keine Perspektiven mehr. Da erreicht ihn ein Anruf: Er soll in Wien dem fünfzehnjährigen Goran, der schwer krank aus Sarajewo ausgeflogen wurde, beiseite stehen. Die Bitte äußert Mira, mit der Faber Anfang der fünfziger Jahre eine leidenschaftliche Affäre hatte. Jetzt gesteht sie ihm, daß Goran nicht nur ihr Enkel, sondern auch der Enkel Fabers ist. Der Kampf um Gorans Leben reißt Faber aus seinen Depressionen, die Wiederbegegnung mit Mira verspricht ein spätes zweites Glück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 817

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Johannes Mario Simmel

Träum den unmöglichen Traum

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Der Schriftsteller Robert Faber will seinem Leben ein Ende setzen. Alt, seit dem Tod seiner Frau unfähig zu schreiben, hat er keine Perspektiven mehr. Da erreicht ihn ein Anruf: Er soll in Wien dem fünfzehnjährigen Goran, der schwer krank aus Sarajewo ausgeflogen wurde, beistehen. Die Bitte äußert Mira, mit der Faber Anfang der fünfziger Jahre eine leidenschaftliche Affäre hatte. Jetzt gesteht sie ihm, daß Goran nicht nur ihr Enkel, sondern auch der Enkel Fabers ist. Der Kampf um Gorans Leben reißt Faber aus seinen Depressionen, die Wiederbegegnung mit Mira verspricht ein spätes zweites Glück.

Inhaltsübersicht

Motto

Erster Teil

Erstes Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Zweites Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Drittes Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

Viertes Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Zweiter Teil

Erstes Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

Zweites Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Drittes Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

Dritter Teil

Erstes Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Zweites Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

Drittes Kapitel

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

Dank

To dream the impossible dream,

To fight the unbeatable foe,

To bear with unbearable sorrow,

To run where the brave dare not go …

Aus »Man of La Mancha«

von Dale Wasserman, Joe Darion

und Mitch Leigh

Erster Teil

Erstes Kapitel

1

Verflucht, dachte der alte Mann, jetzt hätte ich mich doch um ein Haar erschossen, ohne die Hotelrechnung bezahlt zu haben. Das cremefarbene Kuvert mit dem wöchentlichen Computerausdruck war fast zur Gänze von einem Zeitungsberg verdeckt gewesen; der alte Mann hatte eben noch einen kleinen Teil des Umschlags entdeckt.

Hastig schrieb er nun einen Scheck auf die Schweizerische Bankgesellschaft aus. Betrag in Worten. Betrag in Ziffern. Empfänger: »Hotel du Palais«. Ort: Biarritz. Datum: 14. Mai 1994. Unterschrift. Im Augenblick, da er seinen Namen eingesetzt hatte, begann das Telefon zu läuten. Es stand neben einer dreiarmigen Lampe mit grünen Schirmen, deren Birnen brannten. Ansonsten lag der Salon in Dunkelheit.

Der alte Mann schob die Pistole vor dem Apparat beiseite, hob den Hörer ab und meldete sich: »Faber.«

Eine Männerstimme drang an sein Ohr: »Robert, hier ist Walter.«

»Guten Abend, Walter«, sagte er und richtete sich langsam vor dem Empire-Schreibtisch mit den Einlegearbeiten und vergoldeten Beschlägen auf. »Bist du jetzt noch in der Kanzlei?«

»Hör mal, heute ist Samstag!«

»Ach ja, natürlich.«

»Ganz hübsch durcheinander, was?«

»Alzheimer auf dem Vormarsch.« Ich bin wirklich durcheinander, dachte der alte Mann. Erst die Rechnung, nun der Wochentag. Muß mich zusammennehmen, dringend.

»Solange du noch weißt, wie das Ding heißt, hast du’s nicht«, sagte Marks.

Seit siebenundzwanzig Jahren ist Walter Marks mein Anwalt, dachte Faber. Hat Natalie sehr gern gehabt. Sie ihn auch. Nach ihrem Tod wohnte er eine Woche bei mir. Ließ mich nicht aus den Augen. Hatte Angst, ich würde mir das Leben nehmen. Damals dachte ich daran. Heute nacht werde ich es tun. Hätte es längst tun müssen.

»Was ist los?« Nicht, daß es mich interessiert, dachte Faber. Nicht, daß mich noch irgend etwas interessiert.

»Dein Verleger hat eben angerufen. Deine Haushälterin Anna und ich sind doch die einzigen, die immer wissen, wohin du dich verkriechst, um in Ruhe schreiben zu können.«

Um in Ruhe schreiben zu können.

Die bläulichen Lippen des alten Mannes verzogen sich. Schreiben zu können. In Ruhe. Jetzt werde ich gleich Ruhe haben. Für immer.

Mit müden Augen, die in dunklen Höhlen lagen, sah er aus dem großen Fenster, vor dem er saß. Seit sechs Wochen bewohnte er eine Suite im zweiten Stock des »Hotel du Palais«. Der gewaltige rot-weiße Bau lag nur wenige hundert Meter vom Atlantik entfernt. Die Flut hatte eingesetzt, anfangs mit sanftem Gemurmel und zierlichen Wellen, dann mit größeren, nun bereits meterhohen Wogen, die gegen den Strand stürmten, langgezogen, weiße Schaumkronen auf den Kämmen und mit ungeheurem Donnern, das durch die geschlossenen Fenster der Suite drang. Gleichmäßig glitt der Scheinwerfer des Leuchtturms auf der Pointe Saint Martin über das rasende Meer und die drei Felsen, die selbst bei voller Flut noch aus dem Wasser ragten.

Natalie war immer fasziniert gewesen von der einbrechenden Flut, dachte Faber benommen. Sein Kreislauf machte ihm zu schaffen. Der Arzt hatte ein Mittel verschrieben. Das Mittel hatte nicht geholfen. Der Arzt hatte ein anderes Medikament verschrieben, ein drittes, ein viertes. Geholfen hatte keines. Benommenheit und Schwindel überkamen ihn immer häufiger, und seine Gedanken wanderten dann ziellos, planlos, wanderten, wanderten …

Natalie, dachte er. Zweimal sind wir in Biarritz, in dieser Suite im »Hotel du Palais« gewesen. Wie oft haben wir vor diesem Fenster gesessen und das Einsetzen der Flut beobachtet, wie oft habe ich Natalie hier vorgelesen, was ich geschrieben hatte …

Geschrieben hatte!

»Robert!«

»Ja?« Es war, als würde er erwachen. So ging es ihm seit Natalies Tod immer wieder. Keine Sterne, dachte er. Bevor die Flut kam, habe ich so viele gesehen.

»Ich fürchtete schon, die Verbindung ist unterbrochen. Du warst plötzlich weg …«

Bald werde ich für immer weg sein, dachte er.

»Hör mal, mein Alter, was ist los mit dir? Bist du krank?«

»Fühle mich glänzend.«

»Klingst aber gar nicht so.«

»Kannst ganz beruhigt sein, Walter.«

Das Leuchtfeuer ließ die Schaumkronen aufleuchten. Dorthin werde ich gehen, dachte er, zu der Bucht unter der Pointe Saint Martin.

»Dein Verleger bittet dich, schnellstens einen bestimmten Arzt anzurufen.«

Die Sterne werden wiederkommen, dachte er. Vielleicht sehe ich sie noch. Unten am Strand.

»Robert!«

»Hm?«

»Hörst du mir überhaupt zu?«

»Natürlich.«

»Hast du getrunken?«

»Keinen Tropfen.«

»Ich mache mir Sorgen um dich.«

»Unsinn.«

»Du in Biarritz, ich in München.«

Vorsicht, dachte Faber. Er darf keinen Argwohn schöpfen. Wer weiß, was er sonst tut, mein guter Freund Walter. Ruft den Direktor hier an. Macht ihn nervös. Er sagte laut: »Nun hör aber endlich auf! Was ist das für ein Arzt?«

»Martin Bell heißt er. Hat die Telefonnummer deines Verlegers von der Auskunft erhalten. Der Mann muß dich sprechen, sagt dein Verleger. Dringend. Darum rufe ich dich an. Und du wirst diesen Bell anrufen.«

Einen Dreck werde ich tun, dachte er.

»Bell hat gesagt, es geht um Tod oder Leben eines Menschen. Nur du kannst helfen – vielleicht.«

»Wieso ich?«

»Weil du der einzige bist, der eine Beziehung hat zu diesem Menschen, sagt Bell.«

Ich habe zu niemandem mehr eine Beziehung, dachte Faber. Vielleicht noch zu Walter, aber wie stark ist die? Der alte Mann fühlte Erbitterung in sich aufsteigen. Wenn Walter bloß eine Stunde später angerufen hätte! dachte er. So muß ich nun auch noch Theater spielen. »Gib mir die Nummer!« sagte er.

»Vorwahl Wien – null, null, vier, drei, eins – und dann …« Sein Anwalt nannte einen sechsstelligen Anschluß. »Hast du mitgeschrieben?«

»Natürlich«, sagte Faber. Schon, damit ich die Nummer wiederholen kann, wenn du mich fragst, dachte er.

»Bell arbeitet am Marien-Kinderspital in Wien.«

Auch noch Wien! Von allen Städten ausgerechnet jene, die … Schluß! sagte er sich. Laß das! Du rufst ja nicht an.

»Lies mir die Nummer vor, zur Sicherheit!«

Na also, dachte Faber, ich wußte es doch. Er wiederholte, was er aufgeschrieben hatte. Er mußte laut sprechen, denn das Donnern der Wogen klang nun, als würden Geschwader schwerer Bomber anfliegen. Zerfetzt flatterten die weißen Schaumkronen durch die Luft. Faber fühlte, wie der riesige Hotelbau bebte, der Tisch, der Stuhl, auf dem er saß.

»Du hörst dir an, was dieser Bell will – versprochen?«

»Versprochen.«

»Ich warte auf deinen Rückruf. Also bis nachher!«

Es wird kein Nachher geben, dachte Faber, während er den Hörer auf die Halterung des Apparates fallen ließ. Seine Hand berührte die Pistole, eine Walther PP, Kaliber 7,65. So ein Versprechen gilt nicht, dachte er. Kein Versprechen gilt mehr für mich. Ich kann keinem Menschen mehr helfen. Mir kann kein Mensch mehr helfen. Ich will jetzt sterben. Ich werde jetzt sterben. Endlich.

Plötzlich zitterte er am ganzen Körper, Schweiß brach aus, und er fühlte das Pochen seines Blutes an den Schläfen.

2

Nach Atem ringend, ging er unsicher durch das an den Salon grenzende Schlafzimmer ins Bad. Diese Anfälle kamen immer unerwartet. Auf einem Tischchen im Badezimmer stand ein nachtblaues Ledernecessaire. Er öffnete dessen Reißverschluß. Verschiedene Medikamente, die er ständig nehmen mußte, lagen darin. Gegen eine leichte Herzschwäche nahm er seit vielen Jahren morgens und abends jeweils eine Tablette Isoptin 80 und Theo-Talusin. Bei diesen Anfällen half jedoch am ehesten ein Mittel namens Nitro-Lingual in Drageeform.

Nun also zwei Dragees! Sein Blick fiel in den dreiteiligen Spiegel über dem Waschbecken. Schwere Lider lagen über den Augen mit der grünen Iris. Voller Falten war die Stirn. Das weiße Haar hatte sich sehr gelichtet; im Seitenspiegel sah Faber die kahle Stelle auf dem Hinterkopf. Er streifte den Morgenmantel ab, weil er noch immer schwitzte. Nun mußte er warten, bis das Mittel wirkte. Was für ein Witz, dachte er, auf den Wannenrand sinkend und noch immer nach Atem ringend, wenn es nicht wirkte und er einen Herzinfarkt bekam, ehe er sich erschießen konnte.

Drei Minuten später ging es ihm schon besser. Nach weiteren vier Minuten konnte er wieder sicher auf den Beinen stehen, die Schweißausbrüche hatten aufgehört. Er trat unter die Brause und duschte kalt und heiß. Danach wickelte er ein Frotteetuch um den Leib und ging auf bloßen Füßen in den Salon zurück. Ein wenig mußte er noch warten. So schaltete er alle Lichter an, den Lüster, die Stehlampen und die vergoldeten elektrischen Wandkerzen. Danach setzte er sich auf eine Récamiere und sah die hohe, weiße Eingangstür an.

Appartement 210, dachte er. An der Außenseite der Tür stand in goldenen Buchstaben der Name einer großen Schauspielerin: SARAH BERNHARDT. Die hatte oft in dieser Suite gewohnt. An den Türen anderer Appartements des »Hotel du Palais« standen die Namen anderer Gäste: LE CHANCELIER ALLEMAND OTTO VON BISMARCK. LA DUCHESSE DE WINDSOR. LE ROI EDOUARD VII. IGOR STRAVINSKY. LE ROI ALPHONSE XIII. SIR WINSTON CHURCHILL. LE ROI FAROUK I. …

Er erinnerte sich daran, wie er zum erstenmal mit Natalie nach Biarritz gekommen und in diesem Hotel abgestiegen war. Sie hatte sich sofort für die Geschichte des Hauses interessiert. Es gab nichts, was Natalie nicht interessiert hat, dachte er, während der Druck des Blutes in den Schläfen nachließ. Er wandte den Kopf und betrachtete den großen Salon, den Marmorboden, auf dem kostbare Teppiche lagen, die hohen Wände, die Decke. Wände und Decke waren weiß und reich mit Stuck verziert. Um alle Ornamente liefen feine Blattgoldlinien. Der Raum hatte französische Fenster. So konnte er von der Récamiere aus die Wellen sehen, die am Strand ausliefen. Das Donnern hatte nachgelassen. Nun erblickte er auch wieder Sterne, unzählige Sterne am dunkelblauen Nachthimmel. Natalie, dachte er, wie sehr hat sie dieses Hotel geliebt! Wie sehr das Meer, den Wechsel der Gezeiten. Wenn ich geschrieben habe, hat auch sie gearbeitet, wissenschaftliche Werke aus dem Französischen übersetzt.

Plötzlich war da Natalies Stimme. Das erstaunte ihn keineswegs. Er vernahm oft die Stimme seiner toten Frau. Er sprach oft mit ihr. Natürlich waren es lautlose Gespräche.

Wenn er Rat brauchte, Hilfe, ihr Urteil, Trost, dann sprach er mit Natalie. Sie war noch da. Selbstverständlich war sie noch da. Schon in dem erstmals von Galilei formulierten Satz über die Erhaltung der Energie heißt es: Gilt das Weltall als abgeschlossenes System, dann ist die Gesamtenergie der Welt konstant. Nicht das kleinste Teilchen kann also dazukommen, aber auch nicht das kleinste Teilchen kann verlorengehen. Es gibt sehr viele Formen von Energie, und sie vermögen sich ineinander zu verwandeln. Das geschieht ununterbrochen. Mechanische Energie kann selbstverständlich in geistige Energie übergehen, insbesondere wenn ein Mensch stirbt. Deshalb war Natalie um ihn und in ihm, daran glaubte Faber fest. Es war das einzige, woran er noch glaubte.

Ruf an! sagte Natalie nun. Bitte, Robert, ruf diesen Arzt an! Nein, sagte er. Ich muß zum Strand, das weißt du doch.

Für mich, sagte sie. Tu es für mich, Robert!

Nein, Natalie, sagte er lautlos. Verlange das nicht! Wenn du mich liebst, verlangst du das nicht.

Gerade weil ich dich liebe, erwiderte Natalie. Ich könnte dich nicht lieben – nicht so sehr –, wenn du nicht anrufen würdest. Der Arzt sagte, du seist der einzige, der diesem Menschen helfen kann – vielleicht. Willst du wirklich solche Schuld auf dich nehmen?

Was für Schuld?

Schuld am Tod eines Menschen, den du vielleicht retten könntest.

Ich will niemanden retten, sagte er. Meinetwegen können alle verrecken. Es interessiert mich nicht.

Das ist nicht wahr, und so darfst du nicht reden, sagte sie. So darf kein Mensch reden. Denk an John Donne: Niemand ist eine Insel, ganz für sich allein … Jedermanns Tod macht dich ärmer, denn du bist hineinverstrickt in die Menschenwelt. Und deshalb verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt immer für dich … Wie sehr hast du diese Worte geliebt. Hast du sie vergessen? Die Stunde, jetzt hat sie für dich geschlagen. Du mußt anrufen! Um dieses Menschen willen. Um deinetwillen. Um meinetwillen. Um der Menschenwelt willen.

3

Hallo!« sagte die helle Stimme eines kleinen Mädchens. »Hier ist das Marien-Kinderspital. Bitte, warten Sie ein bißchen …«

Faber saß am Schreibtisch und hielt den Telefonhörer ans Ohr. Bevor er die Wiener Nummer gewählt hatte, war er zu einem der französischen Fenster gegangen, um es zu öffnen. Die warme Luft der Frühlingsnacht strömte in den Salon. Die Flut flüsterte nur noch. Zwei Etagen unter ihm, zur ebenen Erde, lagen die Festsäle des Hotels. Am Samstagabend gab es stets eine Gala. Musik, Gesang, verwehte Stimmen klangen zu ihm herauf. Viele Menschen tanzten auf der Terrasse aus weißem Marmor um den großen Pool. Eine Sängerin begann gerade mit einem Lied, das einst Edith Piaf gesungen hatte, er vernahm die Worte: »Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se perd sur la bouche …«

Und wieder die Stimme des kleinen Mädchens vom Band: »Hallo! Hier ist das Marien-Kinderspital. Bitte, warten Sie ein bißchen …«

Eine Männerstimme schaltete sich ein: »Marien-Kinderspital, guten Abend!«

»Ich rufe …« Er mußte sich räuspern. »Ich rufe aus Frankreich an, aus Biarritz, ›Hotel du Palais‹. Mein Name ist Robert Faber. Herrn Doktor Bell, bitte.«

»Einen Moment Geduld, Herr Faber.«

»… quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose …«

Es knackte in der offenen Verbindung, dann erklang eine andere Männerstimme: »Bell. Guten Abend, Herr Faber! Danke, daß Sie zurückrufen!«

»Was kann ich tun, Herr Doktor?« Faber neigte sich über den Schreibtisch und schloß das Fenster halb, um besser hören zu können. Die Frauenstimme und das Orchester wurden leise.

»Sie wissen vielleicht, daß die UNO begonnen hat, schwerkranke Kinder aus Sarajewo auszufliegen, die dort nicht behandelt werden können …«

Wieder mußte er sich räuspern. »Ich habe davon gehört.«

»Nun, vor drei Tagen kamen drei solche Patienten zu uns. Bei zwei Mädchen besteht mittlerweile keine akute Gefahr mehr, bei einem Jungen geht es tatsächlich um Leben oder Tod, wie ich Ihrem Verleger sagte. Goran Rubic heißt er. Fünfzehn Jahre alt. Die Eltern von Scharfschützen erschossen. Goran kann nicht essen, nicht trinken, nicht liegen. Sein Bauch ist so geschwollen, daß die Lungen- und Atemtätigkeit enorm behindert sind. Bilirubinwert im Blut fünfzig Milligramm pro Deziliter; normal ist ein Milligramm …«

»Jajaja, und?«

»Verzeihen Sie, Herr Faber. Ich komme eben von ihm, darum habe ich … Goran kann in zwei, drei Tagen tot sein. Die Leber ist zerstört. Und er hat hier niemanden, verstehen Sie? Und auch wir Ärzte haben niemanden, mit dem wir uns beraten könnten … Wir brauchen aber eine Bezugsperson für jedes Kind, eine Bezugsperson! Wir brauchen Sie, Herr Faber!«

»Ich kenne diesen … diesen …«

»Goran, Goran Rubic.«

»Ich kenne diesen Goran Rubic nicht, Herr Doktor. Ich habe den Namen noch nie gehört. Wie um alles in der Welt kommen Sie auf mich?«

»Durch Gorans Großmutter.«

»Durch wen?«

»Gorans Großmutter! Die wurde mit nach Wien geflogen. Ich sagte schon, daß Gorans Eltern tot sind …«

»Das … entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber das wird immer verrückter. Was heißt ›durch Gorans Großmutter‹? Die kenne ich doch auch nicht!«

»O ja«, sagte der Arzt ruhig, »Sie kennen sie.«

»Herr Doktor, bitte! Was soll das? Wer ist diese Großmutter? Wie heißt sie?«

»Mira Masin.«

Fast fiel ihm der Hörer aus der Hand. Blitzschnell umklammerte er ihn mit allen zehn Fingern. Verrückt, dachte er, starr vor Entsetzen. Ich bin verrückt geworden, es ist soweit. Als ich nach dem Krieg für Willi Forst Drehbücher schrieb, erzählte der mir dauernd, er werde ganz gewiß eines Tages den Verstand verlieren. Weil ich den großen Regisseur und Schauspieler so verehrte, übernahm ich für eine Weile seine Art zu sprechen, seine Art sich zu bewegen, seine Ticks. Ich sagte, auch ich würde ganz gewiß im Wahnsinn enden. Jahrelang sagte ich das, jahrzehntelang. Nun ist es soweit. Ich bin verrückt geworden.

»Herr Faber!«

Reiß dich zusammen! dachte er. Reiß dich zusammen!

Er sagte mit fast übermenschlicher Beherrschung: »Da war etwas in der Leitung. Wie heißt diese Frau?«

»Mira Masin.«

Als Deserteur bin ich 1945 auf der Flucht eine drei Meter hohe senkrechte Mauer hochgelaufen, dachte er, habe oben Halt gefunden, mich überschlagen und bin auf der anderen Seite gelandet, elastisch wie eine Katze. Mir ist heute noch unbegreiflich, wie ich das fertigbrachte. Unheimlich, wozu man fähig ist, wenn es ums Leben geht. Jetzt geht es wieder um mein Leben. Nein, dachte er, um meinen Tod geht es. Also ruhig, um alles in der Welt: ganz ruhig! Denk an deinen Tod!

Es gelang ihm, völlig ruhig zu sagen: »Ich kenne keine Mira Masin.«

»O ja«, sagte dieses Ungeheuer in Wien.

»O nein«, sagte er und dachte: Nur keinen Anfall jetzt, nur keinen Anfall, Natalie, bitte! »Wie kommen Sie bloß darauf?«

»Weil Frau Masin es uns gesagt hat …«

Wenn ich endlich doch noch verrückt geworden bin, soll’s mir auch recht sein, dachte er. Nur meinem Tod darf sich der Wahnsinn nicht in den Weg stellen.

»Was? Was hat sie Ihnen gesagt?« Er hielt immer noch den Hörer umklammert.

»Sie haben Frau Masin geliebt. Vor langer Zeit. 1953. In Sarajewo.« Der Arzt hatte eine tiefe, wohlklingende Stimme. Faber haßte diese Stimme. Kein Irrsinn also, dachte er überwältigt. Die Wahrheit. Wenn jemand irrsinnig ist, dann ist es das Leben. Sarajewo. 1953. Unfaßbar. Aber nicht irrsinnig. Nein, nicht irrsinnig.

»Herr Faber!«

Und es geht weiter, dachte er. Ohne Erbarmen. Natalie!

Sei ehrlich, überlegte er, es ist pathologisch, welchen Totenkult du da entwickelt hast. Du hättest längst aufhören müssen, mit Natalie zu sprechen, sie anzurufen um Hilfe, Rat und Beistand, wieder und wieder. Das ist nicht Liebe über den Tod hinaus, das ist ein Museum, das du errichtet hast für sie. Nein, eben nicht für sie, für dich! Natalie braucht so etwas nicht. Sie ist tot. Sie hat es gut. Du lebst, und diese Manie hast du entwickelt, weil du allein bist, so allein. Du könntest Natalie genausogut im bloßen Gedenken immer weiter lieben. Nein, dachte er, das kannst du eben nicht! Aber du bist dir klar darüber, daß dies eine schwere Obsession ist? Glasklar, dachte er. Jedoch, welch schöne Obsession. Schön für mich. Sollen andere denken, was sie wollen.

»Herr Faber!« rief Bell laut.

»Ja«, sagte er. Kein Ausweg. Keiner, Natalie.

»Sie erinnern sich, nicht wahr? Mira Masin. 1953. Da waren Sie in Sarajewo. Im Hotel ›Europa‹ wohnten Sie. Mit diesem berühmten amerikanischen Filmregisseur. Frau Masin konnte sich nicht mehr an seinen Namen erinnern.«

»Aber an meinen«, sagte der alte Mann, unendlich erbittert, unendlich kraftlos. »An meinen Namen erinnert sie sich.«

»Natürlich.«

»Wieso natürlich?«

»Weil Frau Masin ein Kind zur Welt brachte, nachdem Sie wieder abgereist waren. Eine Tochter. Nadja. Sie waren Nadjas Vater …«

Der Arzt in Wien redete immer schneller, als habe er Angst, Faber könne die Verbindung unterbrechen. Daran hatte dieser längst gedacht, aber er tat es nicht. Zu spät. Es war zu spät, den Hörer aufzulegen. Der Kerl in Wien da wußte jetzt, wo er, Faber, war. Er selbst, dreimal gottverfluchter Idiot, hatte es dem Mann in der Vermittlung der Klinik gesagt. Ich rufe aus Frankreich an, aus Biarritz, »Hotel du Palais«, hatte er gesagt. Wenn er nun auflegte, rief Bell garantiert zurück. Sinnlos, aufzulegen. Natalie! dachte Faber. Warum hast du das bloß von mir verlangt? Warum, Natalie?

»… und diese Nadja war die Mutter Gorans, des Buben, der jetzt bei uns liegt«, fuhr der Arzt fort. »Sie wußten nichts von Ihrer Tochter, Herr Faber. Frau Masin hat es Ihnen nie gesagt. Sie haben sie ja auch nie mehr gesehen, nie mehr gesprochen.«

Noch wehrte er sich. »Doktor! Doktor Bell! Hören Sie auf! Das ist doch alles nicht wahr!«

»Es ist wahr, Herr Faber. Warum sollte Frau Masin lügen? Was hätte sie davon?«

»Was weiß ich … Keine Ahnung.« Da komme ich nie mehr raus. Nie mehr. O Natalie, warum? dachte er. Warum, Natalie?

»Eben«, sagte Bell. »Nichts hätte sie davon. Und deshalb lügt sie auch nicht. Herr Faber, Sie können Frau Masin doch nicht vollkommen vergessen haben! Sie waren doch so glücklich mit ihr, damals, in Sarajewo …«

»Sagt Frau Masin.« Nein, dachte er, nein, so geht das nicht weiter. Ich muß … Was, was, was muß ich?

»Sagt sie, ja. Fünfundsechzig Jahre alt ist sie. Wie alt sind Sie, Herr Faber? Antworten Sie nicht! Ich weiß es, Frau Masin hat es mir gesagt. 1924 wurden Sie geboren. In Wien. Seit vielen Jahren haben Sie Ihren Wohnsitz in der Schweiz, in Luzern. Als Sie in Sarajewo dieses Drehbuch für die Bosna-Film schrieben, waren Sie neunundzwanzig Jahre alt. Frau Masin war vierundzwanzig … ein sehr schönes Mädchen, sie hat mir Fotos gezeigt. Fotos von Ihnen beiden, Herr Faber. Sicherlich sehen Sie heute anders aus, Frau Masin sieht auch anders aus … Damals in Sarajewo war sie Cutterin bei der Bosna-Film und Ihre Dolmetscherin. Sie spricht fließend Deutsch und Englisch. Mein Gott, Sie müssen sich erinnern, Herr Faber! Sie müssen!«

Ja, verflucht, dachte er, ich muß mich erinnern. Dieser Arzt hat doch längst gemerkt, daß ich lüge. Ich kann nur noch versuchen, alles herunterzuspielen.

»Warten Sie!« sagte er. »Ich …« Jetzt eine Pause! dachte er und machte eine Pause.

»Sie erinnern sich?«

»Ich erinnere mich, ja … endlich … Ich war in Sarajewo. Wann, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe da ein Drehbuch geschrieben für den Regisseur Robert Siodmak … Sie müssen mich verstehen, Herr Doktor, das ist vierzig Jahre her … Ich habe für fast dreißig Filme die Drehbücher geschrieben … in einem Dutzend Länder … für so viele Gesellschaften … und ich … ich …« Na was? dachte Faber. »Ich … ich befinde mich hier in einer schwierigen Situation … einer äußerst schwierigen. Sie müssen verzeihen, wenn ich nicht gleich … Ja, da war ein schönes junges Mädchen … Und wir hatten eine Affäre, auch das stimmt … Aber ich hatte das vergessen, total vergessen, Herr Doktor Bell … Eine Affäre, ich bitte Sie! Seither ist mehr als ein halbes Leben vergangen … und was für ein Leben das war! Vor sechs Jahren starb meine Frau … Ich bin ein alter Mann, nicht gesund, ich … Moment!«

»Herr Faber?«

»Sie sagten, Sie brauchen unbedingt eine Bezugsperson für diesen kranken Jungen.«

»So ist es, Herr Faber, so ist es.«

»Sie haben doch eine: Mira, ich meine, Frau Masin.«

»Die hatten wir.«

»Was soll das heißen?«

»Frau Masin erlitt einen Schwächeanfall. Wir mußten sie ins AKH schaffen …«

»Wohin?« fragte er idiotisch.

»Ins Allgemeine Krankenhaus. Fest steht, daß Frau Masin für zwei, drei Wochen ausfällt. In den nächsten drei Tagen aber entscheidet sich, ob Goran leben wird oder sterben muß. Darum bitte ich Sie, unbedingt nach Wien zu kommen.«

Nach Wien, ausgerechnet Wien! Er hätte heulen können vor Wut. »Das ist ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen.« Hier half nur nackte Brutalität. »Ich sagte Ihnen doch, ich habe eine äußerst schwierige Situation zu bewältigen …« Und ein letztes Argument: »Dieser junge kennt mich doch überhaupt nicht.«

»Und ob er Sie kennt.«

»Unsinn!«

»Das ist kein Unsinn! Frau Masin hat ihm wieder und wieder von Ihnen erzählt. Er weiß, daß Sie sein Großvater sind. Frau Masin ist zwar nie mehr in Ihr Leben getreten, aber sie hat es aus der Ferne genau verfolgt – seit 1953. Sie hat alles gelesen, was über Sie in Zeitungen und Magazinen stand. Sie hat Sie am Radio gehört und im Fernsehen gesehen, und sie hat Ihre Bücher gelesen. Auch ihre Familie hat das getan – und eben auch Goran. Sie sind kein Fremder für ihn, Herr Faber. Weiß Gott nicht. Darum …«

»Nein«, sagte Faber.

»Sie kommen nicht nach Wien?«

»Nein, nein, nein!« Jetzt schrie er. »Ich kann nicht kommen! Es tut mir leid … sehr leid für den Jungen … und für … für …«

»Mira Masin.«

»Und für Mira. Schrecklich leid tut es mir. Aber es ist ausgeschlossen, absolut ausgeschlossen. Ich kann hier nicht weg.«

»Unter keinen Umständen?«

»Unter keinen Umständen.«

»Ich verstehe, Sie wollen mit einem kranken Buben und einer alten Frau nichts zu tun haben.«

»So war das nicht gemeint«, sagte der alte Mann. Ich komme durch damit, dachte er. Ich komme damit durch. Jetzt weiter, milde, mit Gefühl. »Es tut mir so leid, für beide, wirklich, Herr Doktor … Es tut mir furchtbar leid …«

»Aber Sie kommen unter keinen Umständen nach Wien.«

»Ich kann nicht, Herr Doktor! Sie … Sie ahnen nicht, in welcher Lage ich mich befinde.«

»Ich verstehe.« Nun klang die Stimme des Arztes kalt und schroff. »Dann verzeihen Sie die Belästigung. Gute Nacht!« Die Verbindung war unterbrochen.

Faber saß reglos am Schreibtisch und sah auf den nun ruhigen Atlantik hinaus, in dessen Wasser sich nicht zu zählende Sterne spiegelten, die viele Millionen Lichtjahre entfernt waren.

Mira Masin, dachte er, und seine Hände zitterten. Mira Masin. Wie glücklich wir waren, in Sarajewo, 1953. Die Stadt, die alle Menschen glücklich macht, so hieß es damals. Und sie waren glücklich, Kroaten, Serben und Bosnier, Christen, Moslems und Juden. Viele waren arm, aber sie lebten miteinander wie eine Familie. Sie arbeiteten und lachten und feierten gemeinsam, damals, als ich mit dem amerikanischen Regisseur Robert Siodmak im Hotel »Europa« wohnte und das Drehbuch zu einem Film über das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau schrieb, jenes Attentat, nach dem der Erste Weltkrieg ausbrach.

Ich hatte Mira vergessen, ich hatte unsere Liebe vergessen, den Film, das Hotel »Europa«, Robert Siodmak, alles. Aber als dieser Arzt Miras Namen erwähnte, fiel es mir wieder ein. Nicht alles. Einiges. Ich kann mich immer noch nicht daran erinnern, wie Mira aussah. Haben wir einander geliebt? Vielleicht. Mag sein. So lange her. Cutterin war sie bei der Bosna-Film, ja, und unsere Dolmetscherin. Aber deshalb kann ich doch nicht nach Wien fliegen, nicht ihretwegen, nicht wegen dieses Jungen. Ich muß sterben, jetzt und hier und gleich. Du weißt, warum, Natalie, du weißt es doch.

4

Schnell.

Nun mußte es schnell gehen. Hastig schrieb er einen zweiten Scheck aus, steckte beide in Hotelkuverts. Der zweite Scheck war über tausend Franc und für den Concierge bestimmt. Zu viel, wie immer, dachte er. Na und? Er durfte nicht mehr erreichbar sein, falls sein Anwalt noch einmal anrief, um sich zu erkundigen, was mit Wien sei. Er mußte zum Strand. Natürlich, dachte er, könnte ich mich auch hier erschießen. Wie viele Menschen waren im »Hotel du Palais« schon gestorben? Ein Herzinfarkt kommt, wann er will. Ein Schlaganfall auch. Ich weiß, die Hotelleute hassen so etwas. Das Appartement absperren. Bis zum frühen Morgen warten. Die Leiche dann in einem Schmutzwäschewagen fortschaffen. Sie hassen es, wenn sie auch einsehen, daß jene, die in ihren Zimmern sterben, es sich nicht aussuchen können. Selbstmord ist aber etwas anderes. Da gibt es besondere Widerwärtigkeiten. Unter Umständen beschmutze ich einen ganzen Raum. Die Polizei muß gerufen werden. Das Haus ist voll. Läßt sich nicht geheimhalten, so etwas. Die Presse. Der Skandal … Nein, es muß unten am Strand sein, entschied er. Sie waren alle so freundlich zu ihm gewesen in diesen sechs Wochen, und er hatte Hotels so gerne. Es wäre mehr als undankbar.

Also ging er in das Schlafzimmer, knipste dort alle Lichter an und öffnete einen der Wandschränke. Schnell zog er sich an: Unterwäsche, eine Jogginghose, dunkelblau, ein weiches Sweatshirt, eine blaue, glänzende Windjacke mit aufstellbarem Kragen und Reißverschlußtaschen, zuletzt Socken und Schuhe aus blauem Segelleinen mit weißen Schnürsenkeln und weißen Profilsohlen. Das alles hatte er in einem Geschäft an der Avenue Edouard VII. neben der russisch-orthodoxen Kirche gekauft. Vor langer Zeit war er schon einmal mit Natalie dort gewesen, um Strandkleidung auszusuchen. Natürlich hatten seither die Verkäuferinnen gewechselt. Eine, die jetzt da arbeitete, sagte: »Très, très chic«, nachdem er die Sachen in einer Kabine anprobiert hatte. Er wußte, daß er lächerlich aussah, aber das war ihm gleichgültig gewesen. Auf dem Rücken der Jacke stand in großen roten und silbernen Buchstaben ROYAL NASSAU TRANSPACIFIC und USA 54. Unter einem Kreis mit einem Stern, auf dem der goldene Kopf eines Adlers und auch noch das Rund der Erde mit angedeuteten Kontinenten, Längen- und Breitengraden zu erkennen waren, standen schließlich in silberner Schrift die Worte COMPAGNIE DE CALIFORNIE. Das Ärgste, was die hübsche Verkäuferin empfohlen hatte, war eine Schirmmütze aus weißem Leinen. Über dem Schirm standen in Rot die Worte SAN DIEGO, in Schwarz das Wort CALIFORNIA und, marineblau, noch einmal COMPAGNIE DE CALIFORNIE. Immer wieder hatte die Verkäuferin beteuert, wie großartig Monsieur aussehe. Was zum Teufel, hatte er gedacht, ich bin auch ohne all dies schon ein ekelhafter alter Mann.

Er ging in den Salon zurück, steckte die Pistole in eine der Reißverschlußtaschen, nahm die beiden Kuverts und verließ die Suite, in der einmal Sarah Bernhardt gewohnt hatte. Mit einem alten, geräumigen Lift fuhr er in die Halle hinunter.

»… it’s still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die … the world will always welcome lovers – as time goes by …«

Sie spielten die alte, schöne Melodie. Ingrid Bergman und Humphrey Bogart, dachte er, »Casablanca«. Lief damals in Sarajewo, der Film … Nicht! dachte er sofort. Nicht daran denken! Auf keinen Fall an Sarajewo denken! Die Stimme der Sängerin und die Musik des Orchesters konnte man deutlich hören, obwohl die Halle überfüllt war. Fröhliche Menschen sah Faber, die Parfums der Frauen nahm er wahr. Ein Concierge arbeitete im Gewühl hinter einer kreisrunden Holztheke. Die Marmorlogen der Rezeption lagen im Dunkeln, nur aus der Telefonzentrale fiel durch eine angelehnte Tür Licht.

Es war heiß im prunkvollen Entree des »Hotel du Palais« mit seinen Säulen, Gobelins, Gemälden, Vitrinen, lebensgroßen Marmorfiguren und mit rotem Samt bezogenen alten Sesseln und Fauteuils. Dem Concierge, einem älteren Mann, stand in feinen Tröpfchen Schweiß auf der Stirn. Seine braune Uniform war bis zum Hals geschlossen. Der Nachtconcierge hieß Claude. Claude lächelte.

»Guten Abend, Monsieur Faber! Was kann ich für Sie tun?« Er gab ihm die beiden Kuverts. »Das ist die Wochenrechnung. Und das ist für Sie, Claude.«

»Oh, ich danke sehr, Monsieur.«

»Ich danke Ihnen, Claude.«

»Monsieur gehen noch aus?« Dies, weil Faber den schweren Zimmerschlüssel auf die Theke gelegt hatte.

»Zum Strand.«

»Es ist eine wundervolle Nacht, Monsieur.«

»Ja«, sagte Faber, »nicht wahr?«

Zwischen den Blumenrabatten verborgene Scheinwerfer beleuchteten die Hotelfassade, andere die Marmorflächen um den Pool und das Wasser in dem blaugefliesten Becken. Hier wurde überall getanzt. Faber sah Männer in Smokings und Dinnerjackets, Frauen in großen Abendtoiletten. Kellner eilten mit Getränken von Tisch zu Tisch.

Er sah auch das Wahrzeichen des Hotels, ein N und ein E, verschlungen zu NE – Napoleon und Eugenie –, das aus halbmeterhohem, sehr dichtem und sorgsam beschnittenem Buchsbaum bestand. 1855, das hatte Natalie schon bei ihrem ersten Besuch recherchiert, war das »Hotel du Palais« von Napoleon III. für seine Frau erbaut worden. Sechzehn Jahre lang lebte das Paar im Sommer hier, die Aristokratie der Welt kam zu Besuch. Empfang folgte auf Empfang, Ball auf Ball, Feuerwerk auf Feuerwerk. Am Strand wurden Picknicks veranstaltet, so fröhlich, so sorglos war das Leben.

Ich benehme mich wie der letzte Lump, dachte Faber, aber ich bin ein alter Mann, ich kann nicht mehr, laßt mich ein Ende machen nun und sterben, und vergebt mir, wenn ihr könnt, ihr alle!

Nicht! Nicht daran denken! befahl er sich, während er die breite Auffahrt hinab zum Eingang ging. Milchglaskugeln, die sich aus dem Gras erhoben, beleuchteten zu beiden Seiten den Kiesweg. Das große Tor mit seinen kunstvollen Schmiedeeisenflügeln (auch hier das Zeichen NE) stand offen. Draußen parkten Wagen, Stoßstange an Stoßstange, alle jene, die im Innenhof des Hotels keinen Platz mehr gefunden hatten.

Und in Wien stirbt ein Junge. Was geht mich dieser Junge an? Wer bin ich ihm, wer ist er mir, daß ich um ihn soll weinen? Nicht doch, verflucht! dachte er. Denk nicht an den Jungen! Denk nicht an Mim! Denk nicht an Bell, schon gar nicht an Wien! Denk an etwas gottverflucht anderes! Denk daran, was Natalie dir über dieses Hotel erzählt hat, los, los, los, denk an das Hotel!

Nun also, 1903 brannte es ab. Wurde wieder aufgebaut zum Casino. War im Ersten Weltkrieg Lazarett. Die »Roaring Twenties«! Neue Berühmtheiten kamen ins »Hotel du Palais«. Cocteau, Chaplin, Hemingway …

Faber ging über die Place Edouard VII. zur Grand Plage. Links gab es eine riesige Baugrube. Kräne und Bagger ragten in den Himmel. Das neue Casino entstand hier, diese Grube hat Natalie nicht mehr gesehen. Natalie wollte, daß ich in Wien anrufe. Nein, aus, Schluß! Nicht daran denken! Sagt sich leicht. Das Denken denkt von selbst … Einmal hatten Natalie und ich ein kleines Haus in einem großen Garten in Südfrankreich, La Roquette sur Siagne hieß der winzige Ort, zwanzig Kilometer landeinwärts von Cannes. Palmen, Oliven- und Mimosenhaine. Von einem Hügel konnte man das Meer bei La Napoule sehen. Da standen wir, und Natalie sagte: »Wenn jeder Mensch auf der Welt nur einen einzigen Menschen glücklich machen würde, wäre die ganze Welt glücklich.« Und der Junge in Wien, überlegte er. Aus! Schluß! Sofort! Das Hotel. Denk an das Hotel!

Das »Hotel du Palais« erlebte 1936 den Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, und Hitler traf hier bei Hendaye mit Franco zusammen, weil er 1940 in einem neuen »Blitz« quer durch Spanien Gibraltar nehmen wollte. Doch daraus wurde nichts … Musik weht von den Terrassen herab. Festlich gekleidete Menschen tanzen da oben … Zu den Wochenenden hatten meine Eltern oft viele Gäste, und es wurde auch getanzt in der großen Halle, um die im ersten Stock eine von Ornamenten durchbrochene Balustrade lief. Dahinter kauerte ich und sah den Erwachsenen zu, obwohl ich längst im Bett sein sollte. Mutter entdeckte mich einmal, da durfte ich dann noch allen gute Nacht sagen, und wunderschöne Damen, die süß dufteten, küßten und herzten mich und strichen über mein Haar …

Faber wandte sich nach rechts und stapfte durch ein Stück nassen Sand, der ihn tief einsinken und sofort schwer atmen ließ.

Die wunderschönen Damen, dachte er. Ihr süßer Duft. Damals ging es uns noch gut in Wien, später dann waren wir so arm, daß wir nichts mehr zu essen hatten. Verzweifelt lief Mutter da einmal in die Winternacht hinaus … und kehrte zurück mit einem großen Laib Brot, den sie im Schnee gefunden hatte; er war wohl von einem Lieferwagen gefallen … Nicht! Nicht! Nicht an Wien denken, auch nicht an die Mutter! Also: 1950 gingen in Europa wieder die Lichter an, und wieder kamen die Reichen, die Schönen, die Berühmten ins »Hotel du Palais«: Gary Cooper, Jane Mansfield, Frank Sinatra … Als ich ein kleiner Junge war, wollte ich Gärtner werden, unbedingt Gärtner … Zweimal war ich in Auschwitz – für die Nachrichtenagentur Associated Press gleich nach dem Krieg, später für die dpa. In einem Grasstück trat ich auf etwas Hartes, grub es aus. Ein kleiner Teelöffel, schwarz verschmort. Wer hatte den in der Hoffnung worauf mit ins Lager gebracht? Was ist aus diesem Menschen geworden? Auf meinem Schreibtisch in Luzern liegt der kleine Löffel nun … Spanischer Adel kam hierher, der fette König Faruk von Ägypten … Mein bester Freund Fritz starb, als die Blätter fielen, und ich war verzweifelt. Und in einem anderen Jahr küßte mich ein Mädchen, als das Laub zu Boden sank, und ich war glücklich. So viele Ruinen sah ich im Herbst, so viele schwarze, reglose Klumpen, die einmal Menschen gewesen waren und nun festgefroren an der Erde klebten, zu der sie bald werden sollten … Gonna take a sentimental journey … Lukas, der im Krieg beide Hände verlor und mit dem Mund malte, wunderbare Bilder … Beethovens Neunte Sinfonie aus einem Radio und eine Stimme, die sagt: »Hier ist Radio Hamburg, ein Sender der britischen Militärregierung. Der Krieg ist zu Ende.« … Ein superbreites Bett mußten sie bauen, damit auch die Gespielinnen des fetten Faruk Platz hatten … Der Sonnenuntergang über dem Atlantik, als ich zum erstenmal nach Amerika flog. Wie jung war ich da. Und jetzt. Und jetzt. Jetzt bin ich ein alter Mann ohne jede Hoffnung, der nur eines will: sterben. Na also, dachte er, da wären wir glücklich wieder! Ich kann einfach an nichts anderes denken. Und ich will auch nicht.

Er hatte den nassen Strand hinter sich gelassen, erreichte einen Weg aus Steinplatten und kam danach zu den bizarren Klippen, die, hoch über dem Atlantik, das Hotel wie ein Wall schützten. Zwischen diesen Klippen gab es einen von den Wogen der Flut in Jahrhunderten ausgehöhlten galerieähnlichen Gang, in dessen Ritzen hereingespülter nasser Sand lag. Faber ging langsamer, schon begannen Beine und Füße zu schmerzen, immer schwieriger wurde das Atmen. Keiner Anstrengung mehr gewachsen, nicht der kleinsten, dachte er. Alt bist du, total verbraucht, zu nichts mehr nütze.

Dann war er auf der breiten Promenade Winston Churchill, Sand und Schlamm klebten an den blauen Leinenschuhen. Links unten lag die Plage Miramar, rechts stieg steil die Küste an. Zwischen uralten Häusern, die aus schweren Felsbrocken gebaut waren, führten schmale, verwinkelte Treppen, in Stein gehauen, nach oben. Sie hatten Eisengeländer. Faber sah nun alle drei Urgesteinriesen, die aus dem Wasser ragten. Roche ronde hieß der Mächtigste, Roche plate und Le Frégeste hießen die beiden anderen, plötzlich war es ihm wieder eingefallen. Das Leuchtfeuer auf der Pointe Saint Martin strich jetzt auch über ihn hinweg, das gleißende Licht erschien hier seltsam grünlich und machte alles, Meer, Land, Häuser, Treppen, die ganze große Bucht, unwirklich und wesenlos. Weit hinten lagen nun die Lichter der Stadt.

Er kam an einer Reihe moderner Häuser vorbei. Die Besitzer vermieteten sie oder einzelne Wohnungen während der Saison an Touristen. Hinter großen Glasscheiben sah er zur ebenen Erde immer wieder Behandlungsräume der Thalassotherapie-Institute. Bei Spaziergängen hatte Faber hier an Vormittagen Männer und Frauen beobachtet, in weiße Mäntel gehüllt, auf Pritschen liegend, zwischen chromblitzenden Metallflaschen und anderen Geräten für die Anwendungen, bei denen man auf die heilende Wirkung des Meereswassers setzte. Faber mußte stets an Aquarien denken und daran, was wohl Fellini zu diesem Setting eingefallen wäre, aber Fellini war auch schon tot.

Die Promenade Winston Churchill endete nun vor Durchgangssperren. Schwarze, absplitternde Buchstaben auf weißem, absplitterndem Grund gaben auf französisch bekannt, daß das Weitergehen verboten, weil lebensgefährlich war. Faber hatte gesehen, wie die anstürmenden Wogen sich hier viele Meter hoch überschlugen. Unterhalb der Pointe Saint Martin hingegen war es stets ruhig, und dort wollte er hin. Also wandte er sich nach rechts und begann, die ausgetretenen Stufen einer schmalen Treppe zwischen den alten Häusern emporzusteigen. Alle Fensterläden waren geschlossen. Vielleicht wohnte hier längst niemand mehr. Die Gebäude machten einen verfallenen, unheimlichen Eindruck. Descente de l’Océan hieß diese Treppe. Sogleich begann sein Herz unter der Belastung stürmisch zu pochen, und sein Atem ging keuchend. Nicht mehr der kleinsten Anstrengung gewachsen, dachte er, nun, diese war die letzte. Die Descente de l’Océan mündete oben in die menschenleere Avenue de l’Impératrice, und von dort führte ein geschlungener Weg, die Rue d’Haizart, wieder hinab zum Wasser und zur Esplanade Elisabeth II. Faber hatte sich hier überall vorsorglich umgesehen.

Er mußte nun mit weit geöffnetem Mund atmen und verspürte scharfe Stiche in der Lunge. Ich bin wirklich ein elendes Wrack, dachte er, nicht nur gesundheitlich. Dabei habe ich es wieder und wieder versucht, dachte er anschließend. Alles habe ich versucht, tage- und nächte-, wochen-, monate-, jahrelang. Aber alles, was ich nach Natalies Tod geschrieben habe, war schlecht, war Dreck. Ich weiß Bescheid, schließlich habe ich geschrieben, seit ich 1948 aus der Gefangenschaft heimkam. Schreiben war mein Beruf. Seit 1988, dem Todesjahr Natalies, habe ich nicht eine Kurzgeschichte, nicht einen Artikel mehr schreiben können, keinen einzigen gottverfluchten guten Satz. Und ich habe um einen solchen einzigen guten gottverfluchten Satz gekämpft, dachte er, die Rue d’Haizart hinabsteigend, vorsichtig, langsam, mit hämmerndem Herzen und stechender Lunge. Ich bin ein gewesener Schriftsteller. Du weißt, Natalie, sagte er zu ihr, warum nun alles ein Ende haben muß, und das schnell, warum ich unter keinen Umständen nach Wien fliegen kann, du weißt es, Natalie.

Kein Mensch ahnt, daß ich seit sechs Jahren erledigt bin, dachte er, nicht einmal mein Freund Walter Marks, der Anwalt. Mein Verleger und mein Lektor vermuten vielleicht gewisse Schwierigkeiten, daran sind sie bei Schriftstellern gewöhnt. Je älter ich wurde, um so mehr Zeit nahm ich mir für ein neues Buch. Mußte ich mir nehmen. Das sahen alle ein im Verlag. Sie warteten geduldig. Niemals ein mahnendes Wort. Wie eine chinesische Porzellantasse behandeln sie mich. Ich habe ihnen sehr viel Geld gebracht.

Wenn er arbeitete, hatte er sich schon immer zurückgezogen. Natalie war stets mit ihm gegangen. Immer las er ihr als erstem Menschen vor, was er geschrieben hatte. Auf ihr Urteil konnte er absolut vertrauen. Als er mit Büchern noch wenig verdiente, lebten sie in kleinen Pensionen an österreichischen oder oberbayerischen Seen, später konnten sie sich dann die großen Hotels leisten, die sie beide so liebten.

Aber Natalie war tot, gestorben am 25. Mai 1988 in der Universitätsklinik Zürich nach einer Darmkrebsoperation, und als er dann begann, ein Theaterstück über ihr Leben, ihren Tod, ihre Liebe zu schreiben, gelang ihm nichts, keine Szene, kein einziger Dialog. Zuerst wartete Faber noch darauf, daß dieser Zustand vorüberging. Als sich nichts änderte, begann er zu reisen. Mit Ausnahme der Aufenthalte in Luzern, die stets nur wenige Monate dauerten, hatte er praktisch seit sechs Jahren nur noch in Hotels gelebt, die er aus den Zeiten des Glücks mit Natalie kannte. Er dachte, das würde vielleicht helfen.

So flog er zuerst nach New York und wohnte fünf Monate lang im »Carlyle«, und es half nichts. Er flog nach Madrid und wohnte im »Ritz«, und es half nichts. Und es half auch nichts im »Quisisana« auf Capri und nichts im »Atlantic« in Hamburg und nichts im »Beverly Wilshire« in Los Angeles, im »Claridge« in London, im »Continental« in Oslo, dem »Carlton« in Cannes, dem »George V.« in Paris, dem »Hassler« in Rom, nichts im »Hotel de Paris« in Monte Carlo und nichts im »Mandarin« in Singapur.

Bis 1960 hatte er fünfzehn Jahre lang viel zuviel getrunken, immer nur Whisky, dann war eine Entziehungskur nötig geworden. Nach ihr trank er nichts mehr, keinen einzigen Tropfen Alkohol. Zweiunddreißig Jahre lang war er absolut trocken, bis er dann 1992 im »Carlton« in Cannes wieder Whisky trank in der Hoffnung, das würde helfen, und es half überhaupt nicht, und so ließ er es nach zwei Wochen wieder sein. Er versuchte alles – Psychotherapie, Medikamente, sogar Beten. Nichts half.

Ende 1993 hatte er sich im »American Colony« in Ost-Jerusalem einmal mehr bemüht zu schreiben, und es war schlimmer gewesen denn je. Da brauchte er schon Mittel, um ein paar Stunden Schlaf zu finden. Anfang April 1994 beschloß er dann, im »Hotel du Palais« einen letzten Versuch zu unternehmen. Nach sechs Wochen war er am Ende.

Faber erreichte die ersten hohen Stufen der Treppe, die von der Esplanade Elisabeth II. zum Leuchtturm emporführten, und setzte sich in eine flache, niedrige Nische, die man in die Felswand gebrochen hatte. Zu dieser Nische war er in den letzten Wochen wieder und wieder gekommen. Der beste Ort, hatte er stets gedacht.

Er sah das schimmernde Meer, das angestrahlte »Hotel du Palais«, die abertausend Lichter der Stadt dahinter, er sah den gewaltigen Himmel voller Sterne, und er nahm die Pistole aus der Tasche der Windjacke. Walter, mein Verleger und mein Lektor werden verstehen, daß ich es tun mußte, dachte er. Auch die wenigen Freunde, die geblieben sind, seit ich mich so sehr zurückgezogen habe. Selbst dieser Arzt in Wien wird es verstehen, wenn er von meinem Selbstmord aus der Zeitung erfährt.

Wien! dachte er, Wien, jetzt noch, vor dem Ende! Diese Stadt Wien, die er haßte für alles, was ihm und so vielen dort widerfahren war. Er dachte an seinen Vater, und er dachte an Susanne und den tiefen Luftschutzkeller am Neuen Markt nahe der Plankengasse, in dem sie gefangen waren, damals, im März 1945, unmittelbar nachdem er von der Deutschen Wehrmacht desertiert war. Und er dachte an das Gedicht, das Susanne damals gesprochen hatte, dieses Gedicht, dessen Verfasser sie nicht kannte:

Ich bin, ich weiß nicht, wer.

Ich komme, ich weiß nicht, woher.

Ich gehe, ich weiß nicht, wohin.

Mich wundert, daß ich so fröhlich bin.

Daß ich so fröhlich bin, dachte er. Seit langem kann ich nicht mehr verstehen, daß auch nur ein Mensch fröhlich zu sein vermag in dieser Welt des täglichen Horrors. Also Schluß und zum Teufel und, dreimal verflucht, kein Selbstmitleid! Wenige haben es trotz allem so gut gehabt wie du, sehr wenige.

Er schob den Schlitten auf dem Lauf der Waffe zurück, wodurch eine Patrone in die Kammer sprang, danach erst entsicherte er die Walther und steckte die Mündung der Pistole in den Mund. Und da hörte er, sehr klar, die Stimme Natalies, und die Stimme sagte: Wenn du mich jemals geliebt hast, wirst du das nicht tun. Es wäre eine zu große Gemeinheit gegenüber diesem Jungen in Wien.

Nach einem Moment der Erstarrung nahm Faber den Pistolenlauf aus dem Mund, sicherte die Waffe wieder mit bebenden Fingern und stand auf. Alles drehte sich um ihn: Meer, Land, Lichter der Stadt, Himmel und Sterne. Er fand Halt an einem Felsvorsprung und übergab sich heftig.

5

Ich weiß«, brüllte Adolf Hitler, auf dem Balkon der Wiener Hofburg stehend, »die alte Ostmark des Deutschen Reiches wird ihrer neuen Aufgabe genauso gerecht werden, wie sie die alte einst gelöst und gemeistert hat!«

Auf dem riesigen, von Menschenmassen überfüllten Heldenplatz brach irrwitziger Jubel aus.

»Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!«

»Führer, wir danken dir! Führer, wir danken dir! Führer, wir danken dir!«

Tags zuvor hatte Faber den Vater zum Südbahnhof begleitet. Mit dem letzten Zug gelang diesem die Flucht nach Italien, von dort nach Spanien und Portugal und schließlich über Holland nach England.

Nun, am 15. März 1938, stand Faber, vierzehnjährig, mit kurzen Hosen und weißem Hemd neben der Mutter am Rande des Heldenplatzes und hatte Angst, grauenvolle Angst, denn während die Massen in einer Raserei der Freude Hitler immer wieder mit Begeisterungsschreien unterbrachen, stand Fabers Mutter gebeugt und von Weinen geschüttelt da. Er hatte alles versucht, um ihre Teilnahme an dieser Kundgebung zu verhindern, aber sie hatte sich, in ihrem Schmerz und ihrer Trauer halb von Sinnen, nicht davon abbringen lassen. Sie mußte ihn sehen, diesen Verbrecher, der ihr den Mann genommen hatte, mußte, mußte, mußte. Und Faber, mager und bleich, mit einem Gesicht voller Akne, bemühte sich vergebens, sie wegzuzerren.

»Mutter! Mutter, bitte, komm!«

Sie riß sich los und starrte den Kerl da oben auf dem Balkon an, Tränen strömten über ihr Gesicht, und Faber zitterte vor dem Augenblick, in dem ein Mann oder eine Frau fragen würde: »Warum weinen Sie an diesem herrlichen Tag?«

Immer wenn er nach Wien kam, mußte Faber an diesen Tag, mußte er an diese Szene auf dem Heldenplatz denken; niemals konnte er sie vergessen. Vor einer halben Stunde war er in Schwechat gelandet. Ein Wagen des Hotels »Imperial« brachte ihn in die Stadt. Noch von Biarritz aus hatte Faber nach der Rückkehr in das »Hotel du Palais« seinen Freund Walter Marks angerufen und ihm gesagt, wo er nun zu erreichen sei, anschließend hatte er im »Imperial« ein Zimmer bestellt und gebeten, am Flughafen abgeholt zu werden. Concierge Claude hatte die beste Flugverbindung nach Wien herausgesucht und einen Platz reservieren lassen – zunächst in einer sehr kleinen Maschine, einer E-M 2-Brasilia der Air Littoral, Abflug Biarritz-Parme elf Uhr fünfzig, Ankunft Genf dreizehn Uhr vierzig, danach mit Lauda Air weiter nach Wien. Den Flug über das frühsommerliche Land unter dem tiefblauen Himmel hatten alle Passagiere der ausgebuchten Maschine ebenso genossen wie das hervorragende Essen – alle außer Faber. Je näher sie Wien kamen, um so bedrückter wurde er. Nach der Landung wünschte eine Stewardeß über Mikrophon den Passagieren in drei Sprachen »eine besonders schöne Zeit in dieser besonders schönen Stadt«, und während das Flugzeug ausrollte, ertönte aus den Bordlautsprechern der Walzer »Wiener Blut«. Sehr passend, dachte Faber …

Er hob die beiden großen Samsonite-Koffer vom Gepäckband und verstaute sie keuchend und am Rande seiner Kräfte mit einem Aktenkoffer, seiner Flugtasche und seiner Schreibmaschine auf einem Wägelchen. Ich bin ein alter Mann, dachte er, verbraucht und schwach, der seine Schreibmaschine mitschleppt, aber seit Jahren keinen wahren Satz mehr schreiben kann. In der Empfangshalle entdeckte er den Chauffeur des »Imperial«. Clemens Kerber hatte ihn in den vergangenen zwanzig Jahren immer wieder abgeholt oder zum Flughafen gebracht. Sie schüttelten einander die Hand, dann übernahm Kerber das schwer beladene Gefährt und ging voraus zu einem großen Cadillac.

Faber saß im Fond. Es war sehr heiß in Wien, sehr heiß für Mitte Mai. Die Klimaanlage flüsterte. Auf den Straßen herrschte starker Sonntagsverkehr. Sie kamen nur langsam voran. Kerber war ein feinfühliger Mann. Er lenkte den Wagen schweigend, während der alte Mann tiefer und tiefer in Erinnerung versank.

Hotel »Metropol«, dachte Faber im Fond des lautlos dahingleitenden Cadillacs. Hotel »Metropol« am Morzinplatz, Hauptquartier der Gestapo. Dorthin war seine Mutter dann zweimal wöchentlich befohlen worden, um verhört zu werden. Er hatte sie immer begleitet. Die Gestapobeamten wollten Einzelheiten über die österreichische und vor allem die deutsche Sozialdemokratische Partei erfahren, denn der Vater hatte in dieser eine große Rolle gespielt. Fabers Eltern waren Deutsche, beide stammten aus Hamburg. Der Vater vertrat einen englischen und einen deutschen Industriekonzern in Österreich. Faber war im Wiener Rudolfinerhaus zur Welt gekommen und hatte die ersten Lebensjahre auf Reisen und hauptsächlich in London verbracht, er sprach akzentfrei Englisch. In Wien war er dann zur Schule gegangen, und in Wien hatte man ihn zur Deutschen Wehrmacht geholt: Weil sein Vater 1938 im letzten Augenblick nach England entkommen war, bekam er von den Nazis »die Chance, sich besonders zu bewähren«.

Arme Mutter, dachte Faber, sie wußte doch überhaupt nichts. Niemals hatte Vater ihr etwas gesagt, um sie nicht zu gefährden, und zudem war die deutsche Sozialdemokratie 1938 längst völlig zerschlagen. Allein die Kommunistische Partei war dank ihrer Struktur, nach welcher ein Mann stets nur einen einzigen anderen kannte, halbwegs intakt. Auch unter der Folter konnte kein Kommunist mehr als einen Genossen verraten.

Es war, dachte Faber, während er im Fond des Cadillacs durch die Stadt fuhr, auch bloß eine zusätzliche Qual, welche die Gestapobeamten der Mutter zugedacht hatten, denn nie wußte sie, was mit ihr im Hotel »Metropol« geschehen würde. Vor dem Gebäude, in einem kleinen Park, saß Faber in kurzen Hosen dann stets auf einer Bank und betete: »Lieber Gott, bitte, laß die Mutter wieder herauskommen. Ich tu alles, was du willst, wenn du nur meine Mutter wieder rauskommen läßt.«

Sie kam.

Und setzte sich neben ihren Sohn und weinte, als könne sie nie mehr aufhören zu weinen. Lange saßen sie da, zweimal in der Woche, denn es dauerte jedesmal lange, bis die Mutter sich halbwegs beruhigt hatte. Dann ging Faber mit ihr zum Schwedenplatz, und sie fuhren zuerst mit der Stadtbahn, anschließend mit der Straßenbahn, dem Einundvierziger, heim. In dem Haus in Neustift am Wald, wo Weinberge die Hänge unterhalb des Wienerwaldes bedeckten, wartete die Mila, der wunderbarste Mensch, dem Faber jemals begegnet war. Mila Blehova hieß sie und stammte aus einem winzigen tschechischen »Stedtl«. Eine breite Entennase hatte die Mila, und, als sie älter war, ein prächtiges falsches Gebiß. Und ganz jung und ganz alt hatte sie das gütigste Gesicht, das er in seinem Leben gesehen hatte. Wenn man die Mila anschaute, wußte man: Über die Lippen dieser Frau würde niemals eine Lüge kommen.

Mila und Mira, überlegte er. Niemals zuvor war ihm die Ähnlichkeit der beiden Namen aufgefallen, nun empfand er sie zum erstenmal als etwas Seltsames, Geheimnisvolles. Die Mila! dachte er, und größer und größer wurde seine Traurigkeit. Die Mila war schon da, als er geboren wurde, und sie blieb bei der Mutter noch zwei Jahre nach Ende des Krieges. Die Mila hatte ein Schilddrüsenleiden, und wenn sie sich aufregte, bekam sie Atembeschwerden (»Hab ich wieder mein Aufstoßen«, sagte sie dann). Damit sich die Mila nicht noch mehr aufregte, mußte die Mutter stets versichern, daß bei der Gestapo nichts Schlimmes passiert war. Und die Mila, die natürlich trotzdem immer ihr »Aufstoßen« bekam, sagte zu Faber, den sie, seit er sich erinnern konnte, nur Butzl nannte, dann immer: »Durchhaltn müssen wir, Butzl, durchhaltn, auch der arme gnä’ Herr in England. Denn krepieren werden sie am End, die blutigen Hund. Das Böse tut niemals siegen. Niemals, gnä’ Frau, niemals, Butzl! Manchmal dauert es sehr lang. Aber nie tut es für immer und ewig siegen, das Böse.« (»Das Beese«, sagte sie.)

Damals ging es ihnen sehr schlecht. Nur noch zweimal vor Kriegsbeginn kam Nachricht vom Vater, danach keine mehr. Die Mutter vermietete Zimmer der Villa, und sie und die Mila kochten für fremde Menschen, servierten und machten die Zimmer sauber. Die Mila bekam schon lange kein Geld mehr für ihre Arbeit, es war einfach zu wenig da. Sie sagte: »Schlag soll mich treffen, wenn ich was nehm von gnä’ Frau, wo ich doch zur Familie gehör!«

Und seine Mutter war tot, und die Mila war tot, und sein Vater war tot, und in dem Haus in Neustift am Wald lebten andere Menschen, so lange, lange schon, dachte Faber, den neben Traurigkeit stets auch Zorn erfüllte, wenn er nach Wien kam. Von Zeit zu Zeit war es unumgänglich gewesen zu kommen. Seine ersten sechs Bücher waren hier im Paul Zsolnay Verlag erschienen, dessen Büros in der Prinz-Eugen-Straße lagen. Manchmal hatten Recherchen Aufenthalte in Wien nötig gemacht. Und schließlich war er mehrmals von Neonazis und Führern der sogenannten Nationalen wegen gewisser Artikel und Fernsehkommentare verklagt worden und mußte hier vor Gericht erscheinen. Da war er dann stets mit einer Frühmaschine gekommen und mit einer Abendmaschine wieder abgereist. Bislang hatte er solche Prozesse gewonnen, wenn auch immer erst in zweiter Instanz; eine Klage gegen ihn lief noch.

Sie erreichten den Ring. Zwischen großen Reisebussen sah er zwei Fiaker, in denen Touristen saßen. Andere Touristen, vor allem fotografierende Japaner, strebten in Gruppen der Oper zu. Chauffeur Kerber fuhr über den Schwarzenbergplatz und hielt sich links – der Ring war seit Jahrzehnten eine Einbahnstraße –, bevor er mit dem großen Wagen geschickt zweimal abbog, eine Zufahrt erreichte und vor dem Portal des »Imperial« hielt. Auch hier waren viele Touristen unterwegs. Faber hörte sie reden und lachen, Kinder rannten hin und her, und alle machten einen vergnügten Eindruck. Das frische Laub der alten Bäume entlang der Ringstraße bewegte sich im Wind. Wie immer machte der Wind die Temperaturen in Wien erträglicher. Im Straßencafé des »Imperial« waren alle Plätze belegt. Ein kleiner Junge heulte, weil er sich den Inhalt eines Eisbechers auf das Hemd gekippt hatte.

Das Hotel ist renoviert worden, bemerkte Faber. Nun gab es ein enormes Dach über dem Eingang, dessen Türen weit geöffnet waren, so daß er die prächtige Halle mit ihrem gemusterten Marmorboden, die Teppiche und die edlen Hölzer der langen Empfangstheke sehen konnte, hinter welcher mehrere Portiers beschäftigt waren, dazu den gewaltigen Lüster und im Hintergrund die berühmte Treppe mit dem roten Teppich, über die so viele Große dieser Welt geschritten waren: Kaiser, Könige, Staatenlenker, Nobelpreisträger, die Garbo, Albert Einstein, Adolf Hitler. Der hatte im »Imperial« gewohnt, damals im März 1938, dachte Faber. Es war das offizielle Staatshotel.

Ein Hausdiener eilte herbei und kümmerte sich um das Gepäck. Faber gab dem Chauffeur Geld und betrat die Halle, die Flugtasche über der Schulter, Schreibmaschine in der einen und Aktenkoffer in der anderen Hand. Portier Leo Lahner kam ihm entgegengeeilt. Der schlanke Mann, der so gerne lachte, war der einzige, den Faber hier noch kannte. Lahner, ein Mann von dreiundvierzig Jahren mit schwarzem Haar, offenem Gesicht und hellwachen Augen, begrüßte Faber herzlich und nahm ihm die Schreibmaschine ab.

»Wie schön, daß Sie endlich wieder einmal zu uns kommen! Neun Jahre waren Sie nicht mehr da.«

»Ja«, sagte Faber.

»Ich weiß, die gnädige Frau ist gestorben.« Plötzlich war Lahner ernst. »Es tut mir so leid, so furchtbar leid für Sie, Herr Faber!«

»Danke, Herr Lahner.«

»Ich habe die gnädige Frau verehrt …«

»Ja«, sagte Faber und dachte: Nun ist es genug.

»Ich bringe Sie zu Ihrem Appartement«, sagte der Portier. »Wir haben viel renoviert«, fuhr er fort, bemüht, das Thema zu wechseln.

»Ich sehe.« Sie gingen zu den Aufzügen.

»Nicht nur hier unten.« Lahner ließ Faber in einen Lift treten und drückte einen Knopf. Der Aufzug glitt nach oben. »Im ganzen Haus ist renoviert worden. Dritter und zweiter Stock – völlig neu.« Der Lift hielt im zweiten Stock. »Sie haben 215, wie immer!«

Nun gingen sie einen Gang entlang, in dem es noch nach Farbe roch. Lahner schloß Appartement 215 auf. Die hellblaue Seidentapete war mit Lilien gemustert, wie die französischen Könige sie in ihrem Wappen hatten. Sofas und Stühle waren mit dem gleichen Stoff überzogen. Eine Schiebetür, auf beiden Seiten mit Spiegelglas besetzt, trennte den Salon vom Schlafzimmer. Wie im »Hotel du Palais« gab es auch hier vergoldete elektrische Wandkerzen, je einen Lüster im Schlafzimmer und im Salon, einen Ankleideraum und ein enorm großes Bad. Die Klimaanlage war eingeschaltet, denn durch die Fenster fiel heißes Sonnenlicht. Gegenüber sah Faber das Gebäude des Musikvereins in der stillen Bösendorferstraße. An den Wänden des Salons hingen in vergoldeten Rahmen alte Bilder von schönen Frauen und ernsten Herren aus vergangenen Zeiten. Auf einer zierlichen weiß-goldenen Truhe stand neben einem Fernsehapparat ein Tablett mit Gläsern und Flaschen – Fruchtsäfte, Tonic Water, Bitter Lemon. Eine große Schale mit leuchtenden Blumen schmückte den niedrigen Tisch in der Mitte des Raums, und unter einer Glasglocke lag eine Auswahl von Petits fours.

»Sehr schön«, sagte Faber. »Danke!«

»Sie sind einer unser liebsten Gäste, Herr Faber«, sagte Lahner. »Wirklich! Das ist kein Gerede. Leider kommen Sie so selten nach Wien …«

»Ich …«