4,99 €

Mehr erfahren.

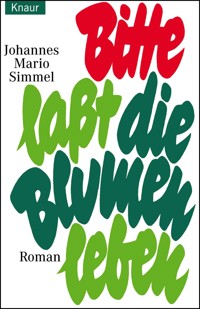

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Leben lang arbeitet Adrian Lindhout, der stille Held dieses Romans, an einem Mittel, das die verheerende Wirkung von Heroin blockiert und damit die Heilung unzähliger Suchtkranker einleitet. Aus der Ruhe des Laboratoriums wird er hineingerissen nicht nur in menschliche Tragödien um verbrecherische Politik und liebende Frauen, sondern mehr noch in das mörderische Treiben krimineller Organisationen des internationalen Drogenhandels.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1070

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Johannes Mario Simmel

Wir heißen euch hoffen

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein Leben lang arbeitet Adrian Lindhout, der stille Held dieses Romans, an einem Mittel, das die verheerende Wirkung von Heroin blockiert und damit die Heilung unzähliger Suchtkranker einleitet.

Aus der Ruhe des Laboratoriums wird er hineingerissen nicht nur in menschliche Tragödien um verbrecherische Politik und liebende Frauen, sondern mehr noch in das mörderische Treiben krimineller Organisationen des internationalen Drogenhandels.

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Pressemeldung

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Erstes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

Zweites Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

Drittes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

Viertes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

Fünftes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

Sechstes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

60. Kapitel

61. Kapitel

62. Kapitel

63. Kapitel

Epilog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

Fritz Bolle, dem Freund und Lektor, zugeeignet

Des Maurers Wandeln,

Es gleicht dem Leben,

Und sein Bestreben,

Es gleicht dem Handeln

Der Menschen auf Erden.

Die Zukunft decket

Schmerzen und Glücke.

Schrittweis dem Blicke,

Doch ungeschrecket

Dringen wir vorwärts.

Und schwer und ferne

Hängt eine Hülle

Mit Ehrfurcht. Stille

Ruhn oben die Sterne

Und unten die Gräber.

Betracht sie genauer!

Und siehe, so melden

Im Busen der Helden

Sich wandelnde Schauer

Und ernste Gefühle.

Doch rufen von drüben

Die Stimmen der Geister,

Die Stimmen der Meister:

Versäumt nicht zu üben

Die Kräfte des Guten!

Hier flechten sich Kronen

In ewiger Stille,

Die sollen mit Fülle

Die Tätigen lohnen!

Wir heißen euch hoffen.

Goethe: Symbolum

Heroin-Süchtiger tot aufgefunden! Polizei: Er starb an Überdosis

Ein 17jähriger Junge wurde in der vergangenen Nacht tot auf dem Gelände der New York Central Station entdeckt. Bei sich trug er einen an seine Eltern adressierten Brief. Mit ihrer Erlaubnis drucken wir hier den Text dieses Briefes ab:

›Liebe Mom, lieber Dad!

Ich werde heute abend Schluß machen, weil ich gemerkt habe, daß ich vom Fixen nicht mehr wegkomme. Das Heroin hat mich total kaputtgemacht. Jetzt habe ich monatelang von ein paar Tüten Popcorn gelebt, die habe ich gestohlen. Alle meine Zähne sind verfault, ohne daß ich es bemerkt habe, denn das Heroin hat alle Schmerzen betäubt. Keinem Menschen kann ich mehr meine Arme zeigen, so zerstochen sind die. Wenn ich mittags aufgestanden bin, habe ich immer erst mal Tabletten schlucken müssen, damit ich es bis zum Spätnachmittag aushalten konnte, bevor ich neuen Stoff auftrieb. So ist das Tag für Tag gegangen. Ich habe gestohlen, alte Frauen niedergeschlagen, ich habe einfach alles getan, um Geld zu kriegen für Dope. Ich bin eine Null. Ich bin der Dreck vom letzten Dreck. Sagt bitte meinem Bruder Joey, er soll die Finger von dem Zeug lassen, denn wohin das führt, sieht er jetzt ja an mir. Es tut mir leid für Euch, aber ich kann nicht anders. Ich bitte Euch alle um Verzeihung. Tom.‹

(Meldung aus der NEW YORK TIMES vom 13. März 1968.)

Postsendung lag 28 Jahre im Gletscher

Die Bundespost wird einigen Bundesbürgern in nächster Zeit ›tiefgefrorene‹ Post zustellen: Die französische Hochgebirgspolizei hat in der Nähe von Chamonix im Gebiet des Alpengletschers Bossons einen Postsack gefunden, der zur Ladung eines am 3. November 1950 am Montblanc in 4700 Meter Höhe zerschellten Flugzeugs gehörte. Wie das Bundespostministerium mitteilte, befand sich das Flugzeug auf dem Weg von Kalkutta nach Genf.

Der für Genf bestimmte Postsack enthielt zudem einige Sendungen für Empfänger in Österreich, die nun gleichfalls von der Post mit 28jähriger Verzögerung beliefert werden. (Meldung aus der Münchner ABENDZEITUNG VOM31. August 1978.)

Zwischen diesen beiden Meldungen liegen zehn Jahre. Toms Brief in derNEW YORK TIMESwar seinerzeit Anstoß, Recherchen in der internationalen Rauschgiftszene aufzunehmen. Die Meldung derABENDZEITUNGveranlaßte mich dann endlich, diesen Roman zu schreiben. Ich hatte Muße, mich zehn Jahre lang eingehend mit der Materie zu beschäftigen. Alle Personen (bis auf einen einzigen Menschen), alle Schauplätze und Ereignisse – mit Ausnahme jener der Zeitgeschichte, also zum Beispiel der in den beiden Zeitungsmeldungen geschilderten Vorfälle, der Morde und des Mörders im Ersten Chemischen Institut der Universität Wien, der weltweiten Drogen-Katastrophe – sind frei erfunden, auch die Verleihung des Nobelpreises. Auf Tatsachen hingegen beruht alles, was die chemisch-medizinischen Dinge betrifft. Die Fachsprache der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und eine durchaus berechtigte Geheimhaltung sind Gründe dafür, daß die Allgemeinheit von diesen Vorgängen nichts Detailliertes weiß. Allein die Endphase in der Entwicklung eines Präparates ist hier vorweggenommen worden – einer Substanz, von der man vermuten darf, daß sie in der Bekämpfung des grenzenlosen Unglücks der Drogensucht, bei der man bisher so wenig Positives erreicht hat, wesentliche Hilfe bringen wird. Es liegt mir ganz und gar fern, hier und jetzt verfrühten und deshalb falschen Erwartungen das Wort zu reden. Dennoch bin ich überzeugt, daß wir zumindest hoffen dürfen.

J. M. S.

Prolog

1

Nachdem er den dritten Telefonanruf erhalten hatte, öffnete er eine versperrte Lade seines Schreibtischs, entnahm ihr eine Pistole, Modell Walther, Kaliber 7.65, zog den Verschluß zurück und ließ eine Patrone in die Kammer springen. Wie die kriminalpolizeiliche Untersuchung später ergab, war es zu diesem Zeitpunkt genau 16 Uhr und 45 Minuten. Bevor er aus der Waffe dann den tödlichen Schuß abfeuerte – auch das wurde anläßlich der Rekonstruktion des Falles zweifelsfrei geklärt –, vergingen noch zweiundfünfzig Minuten. Er schoß erst um 17 Uhr 37. Bei der Pistole handelte es sich um ein altes, aber hervorragend gepflegtes Stück, gereinigt und geölt, das Magazin gefüllt, jederzeit zu blitzschnellem Handeln bereit.

Der erste Anruf war eine halbe Stunde vor dem dritten gekommen. Außer Atem hatte er sich gemeldet. Eine helle Frauenstimme war aus dem Hörer an sein Ohr gedrungen.

»Herr Professor Lindhout?«

»Ja …« Er setzte sich, immer noch keuchend, an den mit Büchern, Manuskripten und Papieren überhäuften Schreibtisch. Grelle Wintersonne fiel in den Raum. Am Nachmittag dieses 23. Februar 1979 war der Himmel über Wien wolkenlos und von wässerig blauer Farbe. Trotz der Sonne herrschte eisige Kälte.

»Hier ist die Schwedische Botschaft. Ich verbinde mit Seiner Exzellenz dem Herrn Botschafter.«

Gleich darauf hörte er eine tiefe, ruhige Männerstimme.

»Adrian, mein Freund?«

»Ja … Krister … ja …«

»Was ist los mit dir?«

»Wieso?«

»Du kannst ja kaum sprechen!«

»Entschuldige … Ich war beim Packen … Mußte aus dem Ankleidezimmer herüberlaufen. Ich bin ein alter Mann, Krister …«

»Rede keinen solchen Unsinn!«

»Mein Lieber, im April werde ich fünfundsechzig.«

»Aber mit fünfundsechzig ist man doch nicht alt!«

»Ich fühle mich aber alt, Krister, sehr alt …« Lindhout stützte den Kopf mit dem ergrauten Haar und dem offenbar von ständiger Trauer geprägten Gesicht in die Hand des freien Armes, dessen Ellbogen auf der Schreibtischplatte ruhte.

Eine kurze Stille folgte.

Dann erklang wieder die ruhige, behutsame Stimme des Botschafters: »Du hast sehr viel erlebt und erlitten, Adrian, ich weiß …«

»Es ist nicht das.«

»Was denn? Du bist vollkommen gesund! Vor drei Wochen habe ich dich nach Rochester geschickt, in die Mayo-Klinik. Alle Befunde waren ausgezeichnet!«

»Ach, die Befunde …«

»Ich verstehe dich nicht, Adrian! Ist etwas geschehen? Du mußt es mir sagen, wenn etwas geschehen ist. Hörst du? Du mußt!«

Lindhouts Blick glitt ins Leere. Ich habe nie gut lügen können, dachte er, und log: »Gar nichts ist geschehen, Krister! Ich … ich bin einfach in keiner guten Verfassung heute. Das Wetter … dieser elende, verrückte Winter. Das ist alles. Wirklich. Wann geht unsere Maschine?«

»Um 19 Uhr 50, Adrian. Und was heißt das: Du warst beim Packen? Wo ist deine Haushälterin, diese Frau …«

»Kretschmar. Sie liegt mit Grippe im Bett. Seit gestern.«

»Ich schicke sofort jemanden, der dir hilft!«

»Unter keinen Umständen, Krister! Ich komme sehr gut zurecht.« Lindhout lachte kurz auf. Es war das Lachen eines Mannes, der unter schwierigsten Umständen versucht, seine Haltung nicht zu verlieren. »Also 19 Uhr 50, wie?« Ich muß mich noch viel mehr zusammennehmen, dachte er verzweifelt. Der Botschafter darf nichts merken. Kein Mensch darf etwas merken. Hier nicht, in Stockholm nicht, nirgends, sonst bin ich gleich ein toter Mann.

»Da ist noch etwas, Adrian …«

Er fühlte Schweiß auf der Stirn. Ich darf nicht so schreckhaft sein, dachte er, und fragte: »Noch etwas?«

»Jean-Claude …«

»Was ist mit ihm?«

»Er hat mich eben angerufen.«

»Weshalb?«

»Du weißt, wie schüchtern er ist. Er hat nicht gewagt, dich zu fragen.«

»Was zu fragen?«

»Ob er wieder mitfliegen darf.«

»Zum Teufel, selbstverständlich darf er! Seit achtzehn Jahren ist er mein engster Mitarbeiter! Und da wagt er nicht … Ich werde Jean-Claude sofort anrufen und ihm sagen …«

»Nein, du mußt packen. Du hast zu tun. Ich informiere Jean-Claude, und ich denke, ich hole zuerst ihn ab, und so etwa ein Viertel vor sechs Uhr kommen Jean-Claude Collange und ich zu dir. Ist dir das recht? Da haben wir genügend Zeit für die Fahrt hinaus nach Schwechat zum Flughafen und alles andere – Fernsehen, Rundfunk, Journalisten. Und einen ordentlichen Whisky. Was dir fehlt, ist ein ordentlicher Whisky. Ich kenne doch deine Stimmungen. Wenn du einen anständigen Schluck getrunken hast, sieht die Welt gleich ganz anders aus!«

Aus nebelhaften Fernen kehrte Lindhouts Blick zurück, wurde klar, fiel auf die Zeitung, die vor ihm lag – den KURIER vom Tage. Er las die riesigen Schlagzeilen …

Jetzt droht Weltkrise!

Sowjets mobilisieren!

Eine Million Mann marschbereit an China-Grenze

Lindhout sagte lachend: »Ja, dann sieht die Welt gleich ganz anders aus.«

Er dachte: Und es gibt keine Möglichkeit mehr, zu entkommen. Keine Möglichkeit mehr, nein.

»Ich freue mich auf die Reise, Adrian!«

»Ich mich auch«, sagte Lindhout. Guter Freund, dachte er, guter Freund Krister.

Adrian Lindhout kannte den Botschafter Schwedens in Wien erst seit dem 10. Dezember 1978. Da hatte Seine Exzellenz Krister Eijre angerufen und ihm, noch bevor die Massenmedien informiert waren, mitgeteilt, daß er den Nobelpreis für Medizin erhalten habe. Die Verkündung der Preise findet alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, statt. Dann, am 17. Januar 1979, hatte Krister Eijre in Begleitung des Dr. Jean-Claude Collange den Biochemiker Professor Dr. Adrian Lindhout nach Stockholm gebracht, wo dieser den Preis aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf entgegennahm. Alles war feierlich und den Statuten gemäß abgelaufen. Die Statuten besagten, daß jeder Preisträger innerhalb einer bestimmten Frist vor dem Auditorium der Schwedischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag über seine Arbeiten und seine Entdeckung halten sollte. Adrian Lindhouts Vortrag nun war für den 24. Februar 1979 geplant. Er ist, da die Tragödie ihren unerbittlichen Lauf nahm, niemals gehalten worden.

2

In jenen nur rund zehn Wochen ihrer Bekanntschaft wurden der Botschafter und Adrian Lindhout Freunde. Adrian war tief beeindruckt von der Integrität des Diplomaten, und dieser verehrte ihn. Beinahe täglich trafen sie einander und redeten sich bald schon – ein Vorschlag Eijres – mit dem vertraulichen Du an. Nächte hindurch saßen sie vor dem großen Kamin in der Botschaft oder in Lindhouts Arbeitszimmer, zwischen riesigen Bücherwänden, in denen, vor der einzigen freien Stelle, eine farbige Lithographie von Marc Chagall hing: die Köpfe eines Liebespaares unter Geäst in den Farben Rot, Rosa, Gelb und Blau. Wie vor allen Gefahren dieser Welt geschützt, war das Paar eingebettet in eine schmale schwarze Sichel, die der des zunehmenden Mondes glich.

Stets sprachen die beiden Männer über Lindhouts Entdeckung. Eijre nannte seinen neuen Freund gern einen der ganz großen Wohltäter der Menschheit. Und natürlich ließ er es sich nicht nehmen, Lindhout auch auf dem zweiten Flug nach Stockholm zu begleiten.

Die Gespräche mit dem Botschafter hatten dem für einen nicht Informierten – und nicht informiert waren sie alle, ja alle! – völlig unverständlich von Tragik umwitterten Lindhout zum einen stets wohlgetan, zum andern ihm wieder und wieder jene Schlußsätze des Manuskripts ins Gedächtnis gerufen, das in einem Safe der nahen Länderbank lag. Es war das Manuskript von Lindhouts letztem Werk und durfte, dessen Testament zufolge, erst nach seinem Tode der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden. So lauteten diese Sätze: ›Dabei ist es nicht die Droge, die den Menschen gefährdet, sondern die menschliche Natur, die der Droge, wie vielem anderen auch, nicht gewachsen ist. Die Droge ist in dieser Hinsicht entfernt mit geistigen Dingen zu vergleichen, die in die Menschheit hineingetragen worden sind und hineingetragen werden: Welches politische Konzept, welche Ideologie, welches noch so überzeugend klingende Glaubensbekenntnis hat nicht auch Anlaß gegeben zu üblem Mißbrauch? In der psychischen Struktur des Menschen, in seinen Ängsten und Konflikten, in seinem Geltungsstreben, in seinen wohlverborgenen eigensüchtigen Motivationen ist es gelegen, daß selbst die edelsten Gedanken als Waffen gegen vermeintliche Gegner mißbraucht werden. In einer Epoche, in der, auf Grund der sozialen und der technischen Entwicklung, die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen zwangsläufig vermindert ist, wird die Zahl derer, die in der Bewältigung ihrer Situation über genügend Hemm- und Bremsmechanismen verfügen, klein sein …‹

An diese Sätze hatte Lindhout bei seinen nächtlichen Gesprächen mit dem Schwedischen Botschafter immer wieder denken müssen. Und er mußte auch jetzt, da Krister Eijre ihn anrief, an sie denken. Vor zehn Jahren, überlegte er benommen, den Chagall betrachtend, hätte ich derlei noch nicht denken und schreiben können …

Er verabschiedete sich rasch und legte den Hörer in die Gabel. Danach stand er auf und trat, einem Schlafwandler gleich, an die hohe Glastür, die zu einem Balkon mit steinerner Balustrade hinausführte.

Lindhouts Wohnung befand sich im vierten Stock eines Hauses an der Berggasse im Wiener IX. Gemeindebezirk, nahe der Votivkirche, der Währingerstraße und dem Schottenring. Von der Währingerstraße fiel die Berggasse steil ab zur Rossauerlände. Dort unten befanden sich das Sicherheitsbüro und, anschließend, das Polizei-Gefangenenhaus. Das Gebäude, in dem Lindhout wohnte, war in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaut worden, ein stattliches Haus in eklektischem Stil: Die Fassade gehörte in ihrem unteren Teil der Renaissance an, während sie oben mit neoklassizistischen Details verziert war. Neben zahlreichen großen Balkonen gab es grimmige Löwen und gewaltige Heroen aus Stuck zu betrachten.

Lindhout stand reglos. Die grellen Strahlen der Wintersonne blendeten ihn, seine Augen begannen zu tränen, aber er schloß sie nicht, er senkte nur den Blick und sah hinab auf die belebte Straße. Niemand, nicht einmal er selber mit all seinem Wissen und seiner entsetzlichen Angst, ahnte zu jenem Zeitpunkt, daß nicht einmal eineinhalb Stunden später dort unten auf der Straße, vor Lindhouts Haus, ein Mann liegen sollte, tot, die Glieder zerschmettert und im Schädel ein stählernes Geschoß, abgefeuert aus einer Pistole, Modell Walther, Kaliber 7.65.

3

Der zweite Anruf kam genau um 16 Uhr 30, und er traf Lindhout nicht unerwartet. Dieser Zeitpunkt war verabredet gewesen.

»Sie wissen, wer spricht, verehrter Herr Professor?« Die Stimme klang devot und sanft. Du verfluchter Hund, dachte Lindhout und sagte: »Natürlich, Herr Zoltan. Sie sind sehr pünktlich.«

»Ich bin immer sehr pünktlich, Herr Professor. Sie fliegen also heute abend nach Stockholm?«

»Ja.« Die Sonne war gesunken. Sie stand über den Weinbergen im Westen der Stadt, und ihre grellen, kalten Strahlen trafen plötzlich den Chagall in der Bücherwand und ließen ihn magisch aufleuchten. Lindhout starrte das Liebespaar an. In seinem Kopf jagten sich die Gedanken: Zoltan redet wie immer. Vielleicht ahnt er nicht, was ich inzwischen weiß. Vielleicht ahnt er es aber doch? Vielleicht weiß er es gar, und dies hier stellt nur einen Test, eine Probe dar? Zoltan ist ein sehr kluger Mensch. Auch ich muß jetzt sehr klug sein, so klug, wie ich nur kann, denn wenn ich falsch reagiere, wenn Zoltan das Gefühl bekommt, daß ich weiß, was ich weiß, dann wird er nicht zögern, sofort zu handeln. Also muß ich Zoltan in Sicherheit wiegen. Nur so habe ich eine Chance, noch etwas länger zu leben – dieses mein elendes, verfluchtes Leben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Lewin sagt, daß ich keine Chance mehr habe, nicht die kleinste …

Lindhout schloß kurz die müden Augen. Er lebte seit Wochen in einem Zustand abgrundtiefer Verzweiflung, doch da gab es noch kurze, jähe Momente des Aufbegehrens. Eben jetzt durchzuckte ihn wieder Hoffnung: Und wenn Lewin zu schwarz sieht? Und wenn es mir gelingt, Zoltan und seine Leute zu überlisten, den Beweis zu finden, daß ihre toten Zeugen falsche Zeugen sind, daß ihre abgesicherten Dokumentationen eben doch nicht abgesichert sind? Dann würde, dann könnte es mir am Ende doch noch gelingen, die Früchte meiner Arbeit, dieser Arbeit eines Lebens, zu retten und einen ungeheuerlichen internationalen Skandal aufzudecken: dieses maßlose Verbrechen zu verhindern, diese grenzenlose Infamie zu durchkreuzen, einer schaudernden Welt die Wahrheit zu sagen … Freundlich und harmlos also, um des Millionstel Prozentes einer Chance willen! Harmlos und freundlich fragte Lindhout: »Sie möchten wissen, wann ich zurückkomme, nicht wahr?«

»So ist es, verehrter Herr Professor.« Zoltan ahnt nicht, daß ich alles weiß. Ahnt er es wirklich nicht?

Lindhout fühlte sein Herz klopfen im schnellen Rhythmus des Hoffens, des Hoffens entgegen jeder Logik, jeder Tatsache, jedes Wortes, das Lewin gesagt hatte. Und wenn es nur ein Funken an Hoffnung war, er würde ihn zu loderndem Feuer bringen! »Sie haben mir bei unserem letzten Treffen versprochen, heute den Termin zu nennen. Heute kennen Sie ihn. Heute kennen Sie die Ergebnisse Ihrer Untersuchung in der Mayo-Klinik, das ist doch so, nicht wahr?«

»Genauso ist es.« Lindhout dachte: Ich fühle mich seit jenem Tag so elend, so sehr elend. Der gute, arglose Krister! Prompt hat er mich nach Rochester in die Mayo-Klinik fliegen lassen. Ich mußte hinfliegen, wie hätte ich meinen Zustand sonst erklären können? Und ich mußte Zoltan sagen, daß ich fliege. Natürlich weiß der genau, daß die Befunde des Check-ups allesamt exzellent gewesen sind. Es wird wohl kaum etwas geben, das Zoltan nicht weiß. Er traut mir nicht. Er hat in seinem ganzen Leben niemals einem einzigen Menschen eine einzige Sekunde lang vertraut, nicht einmal sich selbst … Lindhout sagte: »Ich bin kerngesund …«

»Wie schön!«

»… und ich werde spätestens am sechsundzwanzigsten Februar wieder in Wien sein … falls nichts passiert.« Jetzt prüfe ich ihn einmal, dachte Lindhout.

»Was sollte passieren, verehrter Herr Professor?«

»Nichts … eine Redensart.« Jählings war wieder die Verzweiflung da, die grauenvolle Verzweiflung der letzten Zeit. Vorbei der wilde Herzschlag des Hoffens. Nein, keine Chance, dachte Lindhout. Lewin hat recht. Es ist aus. Aber dann, dachte er trostlos, was soll aus dem Menschen schon werden können, wenn ihm nur eines gewiß ist: der Tod?

»Sie werden nicht ohne Schutz und Hilfe sein in Stockholm, verehrter Herr Professor«, erklang Zoltans Stimme.

»Lassen Sie mich überwachen? Spionieren Sie mir etwa nach?« Lindhout sprach plötzlich laut und wütend. Jetzt muß ich laut und wütend sprechen, dachte er. Muß ich? Ach, wozu noch?

»Ich bitte Sie um alles in der Welt, lieber Herr Professor – was für Worte? Wir sind ehrlich um Ihr Wohlergehen besorgt … das glauben Sie mir doch hoffentlich, nicht wahr?«

»Ja, das glaube ich in der Tat«, sagte Lindhout bitter. Und er dachte: Menschen. Was sind wir Menschen? Eine degenerierte Tierrasse. Das sinnvoll instinktgesteuerte Triebleben des Tieres ist bei uns Menschen durch die Entwicklung des Großhirns und damit des Geistes, ist durch den Verstand, auf den wir so stolz sind, ist durch unsere Handlungsfreiheit entartet – und unser Geist, unser Verstand ist zu schwach, unser Triebleben zu steuern. Daher wird bei den Menschen immer wieder das Animalische, und das heißt bei uns: das Nur-Degenerierte durchschlagen. Damit hätten wir eigentlich bereits die gesamte Menschheitsgeschichte und wissen, was uns noch erwartet.

Zoltans Stimme erklang: »Wenn Sie also spätestens am sechsundzwanzigsten nach Wien zurückkehren, können wir es bei dem vorgesehenen Termin belassen, ist das so?«

»So ist es, Herr Zoltan.«

»Na also! Da freue ich mich aber!« Ja, dachte Lindhout, wie sehr du dich freust, kann ich mir vorstellen. »Also bleibt mir, Ihnen einen ruhigen Flug, einen angenehmen Aufenthalt in Stockholm und eine frohe Heimkehr zu wünschen, Herr Professor. Wie glücklich bin ich, daß alles so glatt geht.«

»Nicht mehr als ich, Herr Zoltan, nicht mehr als ich. Guten Tag«, sagte Lindhout und legte den Hörer wieder in die Gabel.

Er stand auf, immer noch den Chagall betrachtend, und hielt einen Daumen gegen die Lippen. So verharrte er auf seinem Platz, ein großer schlanker Mann, das graue Haar verwirrt, das Gesicht von Falten und Furchen durchzogen, die Lippen voll und breit, die blauen Augen unter den schweren Lidern von beständiger Trauer erfüllt, dabei hellwach. Er hatte zarte, schöne Hände. Er trug einen Pullover von blauer Farbe, im Ausschnitt ein buntes Tuch, graue Flanellhosen, die aussahen, als hätten sie niemals Falten gehabt, und bequeme, weiche Pantoffeln. So stand er vor dem von Büchern, Manuskripten und Papieren jeder Art überquellenden Schreibtisch, als das Telefon gleich darauf wieder zu läuten begann. Es war der dritte Anruf an diesem Nachmittag, und Lindhout blieb die ganze Zeit über, die er nun sprach, stehen, während die Strahlen der untergehenden Sonne von dem Liebespaar fort auf die Gesammelten Werke des Baruch de Spinoza wanderten.

4

Hier spricht Haberland!« Die Stimme, mit leichtem Wiener Akzent, war die eines Mannes etwa des gleichen Alters wie Lindhout.

»Es tut mir leid, ich kenne Sie nicht.«

»Das dachte ich mir. Ich bin Kaplan Haberland. Ich habe mich zuerst auch nicht an Sie erinnert. Es ist schon so lange her. Dann fiel es mir wieder ein. Es wird auch Ihnen wieder einfallen, gleich, wenn Sie mich sehen.«

»Was heißt das: gleich, wenn ich Sie sehe?«

»Ich kann in dreißig Minuten bei Ihnen sein.«

»Hören Sie, Herr Kaplan, hier muß ein Irrtum-vorliegen.«

»Leider nein.«

»Wieso leider? Ich sage Ihnen, ich kenne Sie nicht, und ich bin im Begriff, zu verreisen. Nach Stockholm. Ich muß mich noch umziehen, ich werde in einer Stunde abgeholt.«

Plötzlich war die Stimme des andern sehr bestimmt. »Ich muß Sie vorher sprechen!«

»Was fällt Ihnen ein?« Lindhout räusperte sich ärgerlich. »Ich sagte Ihnen doch, ich kenne Sie nicht.«

»O doch.«

»Wenn das ein Spaß sein soll, dann ist es ein sehr dummer.«

»Es ist kein Spaß! Ich bestehe darauf, daß Sie mich jetzt empfangen! Sofort! Vor Ihrer Abreise!«

»Warum sollte ich Sie empfangen, Herr Kaplan?«

»Ich habe heute einen Brief von Fräulein Demut erhalten.«

»Von wem?«

»Von Fräulein Philine Demut, Herr Professor. An die müssen Sie sich erinnern!«

»Philine Demut … oh! Ja, natürlich! Aber was reden Sie da für Unsinn? Fräulein Demut ist seit dreißig Jahren tot!«

»Seit dreiunddreißigeinhalb Jahren.«

»Wer immer Sie sind, ich habe jetzt genug! Ich muß nach Stockholm …«

»Das haben Sie schon einmal gesagt. Es steht auch in allen Zeitungen. Trotzdem: Ich muß sofort mit Ihnen reden!«

»Das geht nicht!«

»Das muß gehen!«

»Nein!« schrie Lindhout in jähem Ärger.

»Wenn Sie mich nicht empfangen«, sagte der Mann, der behauptete, Kaplan zu sein und Lindhout zu kennen, »kann aus Ihrem Stockholm-Flug nichts werden. Es geht nämlich um Mord!«

»Um … was?«

»Um Mord«, sagte die Stimme des Kaplans Haberland. »Herr Professor, Sie haben einen Menschen ermordet.«

5

Nach einem Fluch entschuldigte sich Lindhout bei dem Kaplan. Sein Gesicht war plötzlich bleich, fast weiß geworden. Seine Stimme versagte, als er sprechen wollte. Er mußte ein zweites Mal ansetzen, und auch da sprach er heiser.

»Gut. Kommen Sie.«

»Sie erinnern sich jetzt also wieder an alles?«

»Ja«, sagte Lindhout. »An alles erinnere ich mich. Ich erwarte Sie, Herr Kaplan. Und beeilen Sie sich.«

Zum dritten Mal ließ er den Hörer in die Gabel fallen. Eine jähe Verwandlung ging in ihm vor. Hart war sein Gesicht nun, entschlossen und gestrafft. Er öffnete eine versperrte Lade des Schreibtischs, entnahm ihr eine Pistole, zog den Verschluß zurück und ließ eine Patrone in die Kammer springen. Wie die kriminalpolizeiliche Untersuchung später ergab, war es zu diesem Zeitpunkt genau 16 Uhr und 45 Minuten. Bevor Lindhout aus der Waffe dann den tödlichen Schuß abfeuerte – auch das wurde anläßlich der Rekonstruktion des Falles zweifelsfrei geklärt –, vergingen noch zweiundfünfzig Minuten. Lindhout schoß erst um 17 Uhr 37. Bei der Pistole handelte es sich um ein altes, aber hervorragend gepflegtes Stück, gereinigt und geölt, das Magazin gefüllt, jederzeit zu blitzschnellem Handeln bereit.

Lindhout setzte sich. Seine Gedanken gingen weit, weit zurück in eine ferne Vergangenheit, die, wie er gedacht hatte, für immer verschwunden war im Sandmeer der Zeit. Spurlos. Sie war also nicht verschwunden, diese Vergangenheit. Wieso nicht? Was bedeutet das alles? Ein Trick? Eine neue Bedrohung? Zornig war Lindhout nun. Kaplan Haberland … Es schien ihm, als sei ihm vor langer, langer Zeit einmal, ein einziges Mal, ein Mann dieses Namens begegnet. Aber war dies derselbe, der eben angerufen und sich so genannt hatte? Oder war es ein anderer, vielleicht gar einer von Zoltans Kreaturen?

Lindhouts Finger preßten sich um die Pistole. Er war nicht unvorbereitet, wenn da einer von Zoltans Leuten kam. Notfalls, dachte Lindhout, nehme ich den Kerl, der sich Haberland nannte, mit, wenn es darauf ankommt.

Die letzten Sonnenstrahlen waren aus dem Zimmer gewichen. Der Himmel wurde dunkler. Lindhout saß reglos. Er erinnerte sich, erinnerte sich an alles, was geschehen war in langen, langen Jahren. Auf dem Schreibtisch lag ein mit Maschine getipptes Manuskript. Es enthielt den englischen Text des Vortrags, den er vor der Schwedischen Akademie der Wissenschaften halten wollte. Der Vortrag trug den Titel:

Die Behandlung der Morphin-Abhängigkeit durch antagonistisch wirkende Substanzen

Auf dieses Manuskript legte der Professor Dr. Adrian Lindhout die nunmehr geladene und entsicherte Pistole, Modell Walter, Kaliber 7.65 Millimeter.

Erstes Buch

Die Kräfte des Guten

1

1938, im Juni, fragte Philine Demut den Kaplan Roman Haberland, ob es Gott dem Allmächtigen denn auch gewiß wohlgefällig wäre, wenn sie eine rote Fahne mit einem weißen, kreisrunden Feld und dem schwarzen Hakenkreuz darauf erwarb und diese am Balkon ihrer Wohnung im vierten Stock des Hauses an der Berggasse anbrachte.

Haberland, ein rotgesichtiger, großer, starker Bauernsohn aus der Nähe von Salzburg, fragte, wie sie denn auf diesen Gedanken gekommen sei.

»Unser Hausbesorger, Hochwürden, der Pangerl, Sie wissen schon. Er ist gestern erschienen und hat gesagt, daß ich so eine Fahne vom Balkon herunterhängen lassen muß. Schon längst hätte ich es tun müssen, wie alle anderen. Er ist sehr böse gewesen, wie ich ihm gesagt habe, daß ich so eine Fahne noch gar nicht gekauft habe und daß ich mich erst besprechen muß mit Ihnen, Hochwürden.«

Der zu diesem Zeitpunkt neunundzwanzigjährige Kaplan mit dem stets fröhlichen Gesicht, den lustigen Augen, dem braunen Haar und den prächtigen Zähnen hinter den vollen Lippen eines großen, empfindsam geschwungenen Mundes, dachte kurz darüber nach, ob Gott wohl einer hilflosen jungen Frau verzeihen würde, die unter dem Zwang eines rabiaten Hausbesorgers namens Pangerl eine Hakenkreuzfahne an ihrem Balkon befestigte, wenn der Kirchenfürst von Wien, Theodor Kardinal Innitzer, am Stephansdom gerade dasselbe getan hatte, und entschied, daß der Allmächtige da wohl nicht kleinlich sein dürfte.

»Es ist besser, Sie kaufen so eine Fahne«, sagte er.

Die attraktive, wenn auch etwas magere Philine Demut nickte erleichtert.

»Ich danke Ihnen, Hochwürden. Auf den Pangerl, auf den hätte ich nicht gehört, aber Ihnen vertraue ich! Ich bin sehr froh darüber, daß ich immer Sie fragen kann, wenn ich keine Antwort weiß.«

»Kommen Sie mit allen Ihren Fragen getrost zu mir, Fräulein Demut.«

Das achtundzwanzigjährige Fräulein sah ihn aus lebhaften dunklen Augen an.

»Ja, Hochwürden, mit Freuden! Trotzdem«, sagte sie, und ihr hübsches Gesicht verdüsterte sich, »gern tu ich es nicht.« Sie beugte sich vertraulich vor. »Wissen Sie was? Dieser Hitler – ich habe über ihn in den Zeitungen gelesen, und in der Wochenschau im Kino habe ich ihn natürlich auch gesehen … also ich glaube, dieser Hitler, das ist kein guter Mensch.«

O Gott, dachte Roman Haberland.

»Gestern haben SA-Leute die Silbermanns abgeholt, die unter mir gewohnt haben. Na, und vor ein paar Tagen ist der Herr Professor abgereist.« Sie standen auf dem breiten Balkon mit seiner schweren steinernen Brüstung. Es war ein heißer Tag.

»Das habe ich gehört«, sagte Haberland.

»Sie haben ihn auch gekannt, gelt?« Philine Demut lächelte kokett. Alles war zierlich an ihr: die Füße, die Hände, der Kopf, die Augen, der Mund, die Ohren. Ihre Stimme war von aggressivem Charme. »Da drüben hat er gewohnt. Nummer neunzehn!« Haberland blickte in die Richtung von Philines ausgestreckter, sehr kleiner und sehr weißer Hand. Er sah, schräg gegenüber, das Haus, in dem Sigmund Freud vom Sommer 1891 bis zum Sommer 1938 gelebt, gearbeitet, seine meisten Patienten behandelt und seine meisten Werke geschrieben hatte. Das Haus war im gleichen Stil der ›Gründerzeit‹ erbaut worden wie jenes, in dem Philine wohnte. Haberland kannte Freud, und er kannte auch Philine Demut schon seit langer Zeit. In der Tat war es ihm zu danken, daß Philine von Freud behandelt worden war. Der Kaplan sah seitlich hinüber zum Haus dieses großen Mannes, der Österreich nun also auch verlassen hatte. Er sah zur ebenen Erde Siegmund Kornmehls Metzgerei links und den Ersten Wiener Konsum-Verein rechts von der Eingangstür. Er wußte, daß Freud im ersten Stock gelebt hatte – in einer nicht sehr großen Wohnung. An den Balkonen hingen überall Hakenkreuzfahnen, eine besonders lange war am Dachfirst befestigt worden.

»Der gute Herr Professor!« ließ sich Philine klagend vernehmen. »So vielen Menschen hat er geholfen! Und? Angefeindet und gehaßt haben ihn die Wiener und seine Kollegen, eine Schande ist das! Und auf seine alten Tage muß er jetzt auch noch weg! Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat, Hochwürden, wie ich zu ihm gegangen bin, um mich zu verabschieden und um ihm alles Gute zu wünschen?«

»Sie sind sich verabschieden gegangen?« Haberland betrachtete das Fräulein neugierig.

»No freilich! Das gehört sich doch so! ›Alles ist gut‹, hat der Herr Professor gesagt, ›weinen Sie nicht, liebes Fräulein Demut. Ich gehe nur fort von hier, weil ich in Freiheit sterben will …‹« Philines Stimme bebte vor Mitgefühl. Sie schwieg, überlegte angestrengt und fuhr dann fort: »Natürlich, er ist ein Jud, das weiß ich wohl, und die Silbermanns, die sie abgeholt haben, das sind auch Juden …« Sie flüsterte, hinter einer vorgehaltenen Hand: »Sie sind alle miteinander schuld daran, daß Unser Herr Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Aber ich bitte Sie, Hochwürden, das ist doch schon so lange her! Die Leute im Haus sagen, der Hitler wird alle Juden umbringen lassen. Also, das ist nicht recht, meine ich, Hochwürden, wie?« Sie sah Haberland auf seltsame Weise hilflos lüstern an.

Er seufzte, denn er erinnerte sich an jene Zeit, da er Freud mehrmals aufgesucht hatte, um mit ihm über Fräulein Demut zu sprechen. Haberland war damals ganz junger Seelsorger im nahen Allgemeinen Krankenhaus gewesen, wo er auch schon das Fräulein betreute. Eines Tages, als Kaplan Haberland Freud aufgesucht hatte, war der Professor aus dem Zimmer gerufen worden, und Haberland hatte Philines Krankengeschichte gelesen, die Freud von der Klinik zugeschickt worden war, bevor er mit der Behandlung begann. Etwa so las sich diese Krankengeschichte:

›Die Patientin wurde am 15. September 1910 geboren. Es handelt sich um die einzige Tochter relativ alter Eltern; Mutter bei Geburt des Kindes 41, Vater 46 Jahre. Das Kind wuchs verwöhnt und verzärtelt auf, neigte sich später insbesondere dem Vater zu, dem es in großer Liebe verbunden war. Die Mutter, übervorsorglich dominierend, reagierte auf die Verbindung Vater und Tochter eifersüchtig. Auch noch zu Beginn der Pubertät wurden mit dem Vater Zärtlichkeiten ausgetauscht. Mit 16½, verliebte sich die Patientin anläßlich eines Pfarrjugendtreffens – sie war katholisch erzogen und gläubig, ohne übertrieben religiös zu sein – in einen jungen Kaplan. Häufige Treffen, Wienerwald-Spaziergänge in der Gruppe, wahrscheinlich auch heimliches Treffen. Unmöglich, zu eruieren, wie weit diese Liebesbeziehung gegangen ist. Der Kaplan zog sich zurück. Daraufhin kam es bei der Patientin zu einer starken religiösen Fixierung mit Buß- und Fastenübungen, verbunden mit einer Abscheu vor aller Unmoral, insbesondere in sexueller Hinsicht. Die weibliche Rolle wurde abgelehnt, die Menstruation als etwas Abscheuliches empfunden. Zweite Liebesbeziehung zu einem Pfarrer. Die nunmehr höchst religiös fixierte Patientin entwickelte Liebe zu allen Geistlichen, die sie als Jünger Christi empfand. Über ihrem Bett hing ein Bild, das den fast unbekleideten Christus bei der Geißelung zeigt. Patientin wachte stunden- und nächtelang im Gebet und geriet in ekstatische Zustände, während derer sie kaum ansprechbar war. Eines Tages wurde sie von der Mutter dabei überrascht, wie sie vor dem Christusbild Selbstbefriedigung trieb. Der erwähnte zweite Pfarrer verliebte sich in die Patientin. Sie verriet ihn, was einen großen, mühsam unterdrückten Skandal zur Folge hatte. Daraufhin stellte Patientin Schulbesuch knapp vor der Matura ein, nahm bis auf 32 kg und einen lebensgefährlichen Zustand ab, so daß sie an unsere Klinik gebracht werden mußte …‹

Und dort habe ich Philine Demut kennengelernt, dachte Kaplan Haberland, bemüht, den Rest der Krankengeschichte zu rekonstruieren …

›… Charakteristika: Äußerlich sehr attraktiv, etwas zu mager, Glanzauge, leicht erregbar, großes Interesse für erotische Themen, unter Ablehnung jeglicher tatsächlichen Sexualität. Bei jedem Mann, der ihr näherkommt, verwickelt Patientin sich in Konflikte, vermutet immer die Sünde, lockt den Mann an, stößt ihn abrupt zurück und glaubt, daß Unzucht, Unmoral und Sünde drohten. Die Sexualität ist gänzlich auf die Religiosität hin verschoben. Ein sehr rascher Wechsel von Stimmungen, Motivationen und Aktivitäten ist ebenso charakteristisch wie die letztlich vorhandene Eiseskälte gegen jedermann und ein daraus resultierendes Intrigantentum.

Diagnose: Hysterie mit wahnhaften Zügen in Richtung auf religiösen Wahn, beziehungsweise Liebeswahn.

Zusammenfassend: Patientin hat sich an unserer Klinik einigermaßen psychisch und körperlich erholt, das Gewicht ist auf 43 kg angestiegen.

Über Vorschlag des Klinik-Seelsorgers Haberland und auf Wunsch der Eltern wird die Patientin überwiesen an Herrn Professor Sigmund Freud, Wien IX., Berggasse 19, dem Kopie dieser Krankengeschichte zugeht …‹

Ja, dachte Kaplan Roman Haberland, als er an diesem heißen Vormittag im Juni 1938 neben Philine Demut auf dem Balkon im vierten Stock ihres Wohnhauses stand und die vielen Hakenkreuzfahnen betrachtete, das ist nun auch schon wieder neun Jahre her. Die Zeit. Wie die Zeit vergeht … Damals war ich Seelsorger im Allgemeinen Krankenhaus, heute bin ich zwar noch immer Seelsorger, doch auch andere Aufgaben habe ich nun, ja ganz andere …

Es ist gut, dachte Haberland, daß ich mit meinem Beruf als Seelsorger in der Lage bin, diese anderen Aktivitäten zu verbergen. Professor Freud hat damals, als Philine Demut zu ihm kam, die psychoanalytische Behandlung unter Annahme einer sogenannten ›Kachexia nervosa‹ begonnen. Da aber die Eltern wiederholt vorsprachen, in der Behandlung intervenieren wollten und die Tochter sich immer wieder auf die mütterlichen Ratschläge zurückzog, brach Freud seine Bemühungen nach einem knappen Jahr ab. Der seelisch abnorme Zustand des Fräuleins verstärkte sich daraufhin noch und schien nun ganz und gar versteinert.

Mit ihren achtundzwanzig Jahren war Philine immer noch Jungfrau, und als Jungfrau sollte sie sterben. Sie stand inzwischen ganz allein auf der Welt. Zuerst war die Mutter gestorben, an einer doppelseitigen Lungenentzündung, dann, ein Jahr später, der Vater einem Gehirnschlag erlegen. Er hatte als wohlhabender Kaufmann für den Fall seines Todes reichlich vorgesorgt; Philine brauchte nicht über finanzielle Sorgen zu klagen.

Zweimal, manchmal öfter, kam Roman Haberland zu Besuch in die große Wohnung, und so hatte Philine das, was man in Wien eine ›Ansprache‹ nennt. Ansonsten war sie vollauf beschäftigt: In wochenlanger, monatelanger, selbstversunkener Arbeit stickte sie Kaffeedeckchen und Tischtücher mit den verschiedensten Sinnsprüchen wie: ISS, WAS GAR IST, TRINK, WAS KLAR IST oder UNSER TÄGLICH BROT GIB UNS HEUTE oder MIT GOTT FANG AN, MIT GOTT HÖR AUF! Einmal stickte sie einen prächtigen Hahn, der auf einem Küchentisch stand, hinter ihm eine Köchin, die ein riesenhaftes Messer wetzte. Darüber brachte Philine die Worte an: DU AHNST ES NICHT!

Dieses Deckchen verbrannte sie dann abends mit einem Gefühl größter Erleichterung. Denn sie hatte sogleich eingesehen, daß es einer guten Christin unwürdig war, Spott mit dem Leiden unschuldiger Kreaturen zu treiben.

Kaplan Haberland bewunderte ihre Werke. Wie stolz war Philine da! Wie viele Deckchen stickte sie nun! Und alle gingen den gleichen Weg: zu einem nahegelegenen Lokal, Treffpunkt der ›Katholischen Katharinen-Vereinigung‹ in der Liechtensteinstraße, wohin der gute Kaplan Haberland Philine Demut brachte. Dies war ein Treffpunkt alter und junger Damen, allesamt einsam, wie es von derlei Art zahlreiche gibt. Die Begegnungen in der Liechtensteinstraße leitete, abwechselnd mit anderen Geistlichen, Roman Haberland.

Bald schon war dieses Lokal der ›Katholischen Katharinen-Vereinigung‹ Philines zweites Zuhause. Hier fühlte sie sich stets glücklich. Hier kannte sie schon bald alle anderen Frauen und wußte sich verstanden, geborgen und unter Freundinnen. Die vielen Deckchen vermachte sie den Ärmsten der Armen Wiens, deren Elendswohnungen jeglichen Schmucks entbehrten.

Die allwöchentlichen Abende in der ›Katharinen-Vereinigung‹ bildeten die Licht- und Höhepunkte in Philine Demuts Leben. Sie stellten Feststunden dar, auf die sich das hübsche Fräulein sorgsam vorbereitete. Sie badete, sie wusch ihr blondes Haar mit Essig, um es noch blonder und glänzender zu machen. Am Mittag eines solchen Tages aß sie auswärts. Es waren dies die einzigen Anlässe, zu denen Philine Demut bis zu ihrem frühzeitigen und gewaltsamen Tode auswärts aß, und sie hatte ein ›Beisel‹ entdeckt, in dem nur Frauen bedienten. Nach dem Mahl wanderte sie langsam eine Weile durch den nahen Ersten Bezirk und betrachtete die Auslagen der Geschäfte, die angefüllt waren mit vielen Dingen, deren Zweck und Sinn sie nicht kannte und die sie samt und sonders als sündhaft empfand. Dann schlief sie bis 16 Uhr, und um 17 Uhr traf sie in der ›Katharinen-Vereinigung‹ ein, überreichte Haberland ihre Deckchen, erhielt Worte des Dankes, des Lobes und der Anerkennung, und ihr Gesicht erhellte sich in einem Lächeln der Seligkeit. Hier war man gut zu ihr, hier war sie willkommen, hier war es schön!

In den niedrigen, dunklen, mit Bibelsprüchen und frommen Bildern gezierten Räumen verbrachte sie sodann den frühen Abend, gemeinsam mit etwa zwei Dutzend junger und alter Damen. Es wurde Kamillentee gereicht und billiger Lebkuchen. Haberland las ein wenig aus dem Buch der Bücher vor, aber man war auch ausgelassen, und dann spielten sie ›Blinde Kuh‹, ›Berühmte Männer‹, ›Ich seh etwas, das du nicht siehst‹. Im ›Blinde-Kuh-Spiel‹ war Philine unschlagbar. Flink und geschickt wie ein Wiesel, spitze, erregte Schreie ausstoßend, huschte sie mit verbundenen Augen umher und fing jedermann, sosehr er es auch zu verhindern suchte. Bei den ›Berühmten Männern‹ ging es weniger gut, aber da vertraute sie auf den Herrn Kaplan Haberland, der ihr einsagte, obwohl das eigentlich verboten und von den anderen nicht gerne gesehen wurde.

1937 kaufte Fräulein Demut in einer Anwandlung von beispiellosem Leichtsinn zu dem horrenden Preis von fünfundzwanzig Schilling eine große Bonbonniere und überraschte damit ihre Freundinnen, die in Jubel ausbrachen.

An diesem Abend saß das Fräulein still inmitten der anderen und sah zu, wie diese die Süßigkeiten hinunterschlangen. Philine selbst aß kein einziges Bonbon. Für einen kurzen sündigen Augenblick (sie bekreuzigte sich sofort erschrocken) dachte sie, daß es Unserem Herrn Jesus Christus ähnlich zumute gewesen sein mußte, als er, mit Brot und Wein, das gewisse Wunder vollbrachte. Um für diesen Gedanken, der gewiß vom Bösen Feind kam, Buße zu tun, machte Philine sich noch am gleichen Abend, in die Stille ihrer Wohnung zurückgekehrt, an die Herstellung der größten Decke, die sie jemals gestickt hatte. In unendlich mühevoller Arbeit produzierte sie eine Szene aus dem Neuen Testament sowie den Spruch: ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN.

Als sie fertig war mit diesem Unternehmen, gab sie die Decke, wohl verpackt, in der ›Katharinen-Vereinigung‹ ab – für Hochwürden Haberland, der zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend war. Tags darauf kam der Kaplan zu Philine, um sich für das Geschenk zu bedanken. Sie habe ihm mit der Decke eine ganz besonders große Freude bereitet. Und eingedenk des Zustandes von Philine fügte er hinzu, daß sie damit sicherlich auch dem Herrn Jesus im Himmel eine ganz besonders große Freude gemacht habe.

Von diesem Augenblick an war Philine Demut dem Kaplan verfallen. Sie liebte ihn genauso absonderlich und krankhaft, wie sie lebte, aber es war, ohne Zweifel, eine reine Liebe.

Dem Kaplan Haberland tat die junge Frau leid. Gütig und klug, wie er war, wußte er, daß er es hier mit einem armen Wesen zu tun hatte, dem Natur und Erziehung übel mitgespielt hatten – mit einer verschreckten, wehrlosen Kreatur, die sich zur Kirche geflüchtet hatte wie ein Kind zur Mutter. Darum war er schon lange entschlossen, sich ganz besonders um Philine zu kümmern. So also dachte er auch an jenem heißen Vormittag im Juni 1938, als er neben dem Fräulein auf dem großen Balkon ihrer Wohnung stand und mit ihr über den Professor Freud, die Silbermanns und diesen Mann Hitler sprach. Auf seltsame Weise hilflos-lüstern sah Philine den Kaplan an und sagte leise: »Warum haßt der Hitler die Juden so? Wirklich nur, weil sie Unseren Herrn Jesus getötet haben? Ich glaub’s nicht so recht. Ich sage Ihnen, Hochwürden«, flüsterte sie vertraulich weiter und schmiegte sich an ihn, »es wird alles sehr bös werden jetzt, sehr, sehr bös …«

2

Für Philine Demut wurde es 1944 bös.

Das war am 5. August, als es klingelte. Philine saß auf dem Balkon und las dort in der Bibel (Die Geheime Offenbarung des hl. Apostels Johannes, 16. Kapitel, 18–19: ›Nun folgten Blitze, Tosen, Donnerschläge, ein Beben, wie noch keines war, seitdem auf Erden Menschen leben; so furchtbar war dieses große Beben. Die große Stadt fiel in drei Teile auseinander, die Städte der Heiden stürzten ein. So ward vor Gott des großen Babylon gedacht und ihm der Becher Seines grimmen Zornweines dargereicht. Jede Insel schwand, und Berge waren nicht zu sehen …‹). Auf das Läuten hin ging das Fräulein in den dunklen Flur und öffnete die Eingangstür. Von den drei Männern, die vor ihr standen, kannte sie nur einen: den Hausbesorger Pangerl, der sofort einen Ärm hochriß und brüllte: »Heil Hitler!«

»Guten Tag«, antwortete Philine mit Mühe – denn sie erschrak leicht und fürchtete sich vor fast allen Menschen, weil fast alle Menschen einem Böses tun konnten – und fragte: »Was gibt es denn, bittschön?«

»Die beiden Herren …«, begann der Hausbesorger, der auf seinem Hemd in Brusthöhe das Parteiabzeichen angebracht hatte. Er wurde aber unterbrochen von dem größeren der beiden Zivilisten, die gleichfalls keine Jacken trugen: »Fräulein Demut?«

»Ja …«

»Ich heiße Kiesler, das ist mein Kollege Hansen. Wir kommen vom Wohnungsamt. Erlauben Sie, daß wir eintreten.« Und mit diesen Worten schob er Philine auch schon zur Seite, und alle drei Männer polterten in die Wohnung.

»Aber meine Herren … meine Herren … ich bitte Sie, das geht doch nicht! Was fällt Ihnen ein … Also, wirklich, das ist eine Unverschämtheit … nein, nein, nein, das ist mein Schlafzimmer … Da ist doch noch nicht aufgeräumt!«

Allein die beiden Männer hörten überhaupt nicht auf Philine, nicht einen Augenblick lang. Von Zimmer zu Zimmer gingen sie, sahen es an, maßen es aus, sprachen halblaut miteinander, suchten auch noch Küche, Badezimmer und Klosett der altmodisch eingerichteten Wohnung, ohne sich um Philines weiteres Zetern zu kümmern, und machten Notizen auf großen Blocks. Philine mußte sich an eine Wand lehnen – eine ungeheuere Schwächewelle überflutete sie plötzlich.

… ein Beben, wie noch keines war, seitdem auf Erden Menschen leben, dachte sie, nach Atem ringend.

Die beiden Männer kamen mit dem Hausbesorger zurück. Wiederum sprach der größere, der sich Kiesler genannt hatte.

»Der Raum mit dem Balkon ist beschlagnahmt, Fräulein Demut.«

»Was heißt das?« flüsterte Philine bebend. »Beschlagnahmt? Von wem?«

»Von uns«, sagte der kleinere Hansen. »Sie leben allein hier?«

»Ja …«

»Vier Zimmer für eine Person. Das ist ja Wahnsinn«, behauptete Hansen mit greller Stimme, füllte ein Formular aus und sah Philine dabei rügend an.

… und ihm der Becher Seines Zornweines dargereicht …

»Unterschreiben Sie hier«, sagte Hansen und hielt Philine den Formularblock und einen Bleistift hin, mit dem Finger auf eine Zeile deutend. »Na also bitte, Fräulein Demut, wenn Sie so freundlich sein wollen, ja? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für Sie!«

… die Städte der Heiden stürzen ein, dachte Philine und schrieb mit zitternder Hand ihren Namen auf das Formular, wie es gefordert worden war.

»Der Mieter wird in den nächsten Tagen eintreffen«, sagte nun Kiesler, der Große, und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Räumen Sie die Möbel des Balkonzimmers aus, machen Sie sauber. Vermutlich werden wir wiederkommen. Vier Zimmer für eine einzige Person! Heil Hitler!«

»Heil Hitler!« krähte auch der kleinere Hansen. Dann waren die beiden wieder verschwunden. Philine hörte, wie sie mit schweren Schuhen die Treppe hinabpolterten.

… Jede Insel schwand, und Berge waren nicht zu sehen …

Dem Fräulein drehte sich der Kopf. Sie setzte sich schnell auf eine Truhe im Flur und sah, während schon die ersten Tränen flossen, zu dem Hausbesorger auf, der zurückgeblieben war.

»Ich flehe Sie an, was hat das zu bedeuten, Herr Pangerl?«

Herr Pangerl, Parteigenosse Franz Pangerl, war ein kleiner, verwachsener Mann mit einer schiefen Schulter, die ihn nötigte, alle Menschen von unten her mit verdrehtem Kopf anzuschauen. Philine, auf der Truhe sitzend, nötigte ihn ausnahmsweise einmal nicht dazu. Prompt war bei diesem unentwegt heimtückisch-bösartigen Mann eine noch größere Aggression die Folge.

»Mein liebes Fräulein Demut«, sagte er überlaut und – vergeblich – um ein halbwegs reines Hochdeutsch bemüht, »das wird Ihnen doch hoffentlich klar sein, was das bedeutet! Ihre Wohnung ist viel zu groß für Sie! Sie brauchen nicht vier Zimmer!«

»Aber sie gehören mir doch!« protestierte Philine.

»Wir haben Krieg, Fräulein Demut«, sagte der Hausbesorger und sah Philine grimmig an.

»Ich nicht!« Philine schlug mit ihren kleinen Fäusten auf das Holz der Truhe. »Ich habe keinen Krieg! Ich habe keinen angefangen! Sollen doch die ihre Zimmer hergeben, die angefangen haben!«

»Fräulein Demut, hüten Sie sich!« Franz Pangerl war NSDAP-Block- und zudem Luftschutzwart. Philine erinnerte sich plötzlich daran, daß Hochwürden Haberland ihr eingeschärft hatte, ihm gegenüber stets besonders vorsichtig mit all ihren Äußerungen zu sein.

»Ich habe es nicht so gemeint, Herr Pangerl«, erklärte sie mit einem verzerrten Lächeln.

»Dann ist es ja gut«, sagte der Hausbesorger und hob wieder den rechten Arm. »Heil Hitler, Fräulein Demut!«

»Grüß Gott«, antwortete diese.

Glücklicherweise fand an jenem Tag gerade wieder eine gesellige Zusammenkunft in der ›Katharinen-Vereinigung‹ statt, die Haberland zu Beginn leitete. Es gelang Philine, den Kaplan beiseite zu ziehen und ihm mitzuteilen, was sich ereignet hatte.

Er zuckte die Schultern.

»Da kann ich Ihnen leider auch nicht helfen«, sagte er. »Am besten, Sie finden sich damit ab.«

»Aber Hochwürden, wenn sie mir nun einen Mann in die Wohnung einweisen!« Philines Hände begannen zu zittern, ihre Unterlippe bebte.

»Er wird Sie nicht stören«, behauptete Haberland. Der jetzt fünfunddreißig Jahre alte Pfarrer sah seit langer Zeit elend und überarbeitet aus. Philines Gejammer machte ihm schwer zu schaffen. Denn Haberland hatte größere, schwerere Sorgen: Diese geselligen Zusammenkünfte in der Liechtensteinstraße und seine Seelsorge bei einsamen Frauen waren in der Zwischenzeit zum Mittel der Tarnung geworden. Gereizt fuhr er fort: »Sie werden die Verbindungstür des Zimmers absperren und auf Ihrer Seite einen Schrank davorschieben. Und wenn es wirklich ein Mann sein sollte, dann wird er einen Beruf haben und den ganzen Tag nicht zu Hause sein!«

Das Fräulein begann zu weinen.

»Und das Badezimmer?« schluchzte sie. »Und das Kl …?«

Ich darf mich nicht gehenlassen, dachte Haberland, ich muß diese hübsche, psychisch kranke Frau beruhigen, bevor ihr Verhalten auffällt.

»Aber«, sagte er, einen Arm um sie legend, »das ist doch kein Grund zu weinen, meine Liebe.«

»Doch ist es das! Doch!« rief Philine in großer Erregung.

»Psst! Leise. Die anderen Damen sehen schon her. Fräulein Demut …« Er mußte tief Atem holen und seine ganze Kraft zusammennehmen, um sie nicht anzubrüllen. »… wir leben in einer entsetzlichen Zeit. Da werden sich Probleme wie die der gemeinsamen Benützung von Klo und Badezimmer zwischen vernünftigen Menschen gewiß noch regeln lassen. Und Sie sind doch vernünftig. Ganz bestimmt sind Sie vernünftig. Stimmt’s?« Er sah auf seine Armbanduhr, während er sprach.

17 Uhr 26.

Ich muß weg hier, dachte er, schleunigst weg. Daß die Kaplane an diesen Abenden häufig wechselten, waren die Damen schon seit langem gewöhnt.

Philine hob ihr bleiches, tränenverwüstetes Gesicht.

»Hochwürden«, flüsterte sie, »Sie wissen nicht, was das alles für mich bedeutet. Ich habe mein Lebtag niemals mit einem Mann zusammengewohnt. Nur mit meinem Vater, Gott hab ihn selig! Ich kann mir nicht helfen – ich habe Angst vor Männern, Sie wissen es, Hochwürden, wir haben so oft darüber gesprochen, es ist gewiß nicht richtig von mir, aber ich kann doch nichts dafür. Ich …« Und dann sagte Philine ein starkes Wort, für das sie sich schämte, als sie es aussprach, aber ein Wort, das exakt wiedergab, was sie empfand: »… ich ekle mich vor Männern!« Sie errötete heftig, als hätte sie etwas Unzüchtiges ausgesprochen.

Haberland versuchte sein Äußerstes.

»Liebes Fräulein Demut, und wenn das Wohnungsamt nun beispielsweise mich bei Ihnen einweisen würde – was wäre dann?«

»Sie?«

»Ja, mich.«

»Aber Sie wohnen doch …«

»Gewiß. Ich sage ja auch nur: Wenn es der Fall wäre – würden Sie mich dann auch nicht haben wollen?«

Augenblicklich wurde das Gesicht des Fräuleins von einem glücklichen Lächeln erhellt. Die Tränen versiegten.

»O doch, Hochwürden! Natürlich! Ach, wie schön wäre das!«

»Da haben Sie es«, sagte Haberland. »Und ich bin auch ein Mann.«

Philine betrachtete ihn verblüfft.

»Ja«, antwortete sie, »das ist richtig. Daran habe ich nicht gedacht.« Sie warf den Kopf zurück und sagte listig-neckisch: »Aber Sie sind anders als andere Männer!«

»Wieso?«

»Sie sind ein Kaplan!«

»Ein Kaplan ist auch ein Mann.«

»Ja, das stimmt schon, aber … aber …« Sie war nun ganz verwirrt. »Ich geniere mich so«, sagte sie und errötete wiederum tief.

Haberland, nach einem neuerlichen Blick auf seine Uhr, half ihr.

»Vielleicht«, sagte er (ich muß weg, schnellstens!) »ist der Mann, der bei Ihnen wohnen soll, auch ein Priester. Oder zumindest ein guter Katholik. Wäre das nicht schon eine große Beruhigung für Sie, Fräulein Demut? Zu wissen, daß dieser Mann ein guter Katholik ist?«

Sie nickte.

»Ja«, antwortete sie. »Das wäre natürlich eine große Beruhigung. Schön wäre es auch nicht. Aber es würde ganz gewiß helfen.« Sie sah ihn an. »Den Schrank werde ich auf alle Fälle vor die Verbindungstür schieben«, meinte sie kokett, »auch wenn es ein guter Katholik sein sollte.«

»Na, sehen Sie«, meinte Haberland erleichtert. Die Tür des Lokals war aufgegangen. Der Vikar, der ihn ablösen sollte, trat ein …

3

Hier ist der Reichssender Wien! Beim Gongschlag war es zwanzig Uhr. Achtung! Zunächst eine Luftlagemeldung! Schwere feindliche Kampfverbände im Anflug auf die Deutsche Bucht und die Mark Brandenburg. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: ›An der Ostfront vereitelte die Heeresgruppe Nord erfolgreich großangelegte Versuche der Bolschewisten, die Rigaer Bucht zu erreichen …‹« Plötzlich war die Stimme des pathetisch sprechenden Ansagers wie fortgewischt, und es ertönte aus dem Lautsprecher eine andere, seltsam gedämpfte und dennoch klare Stimme: »Hier spricht Oskar Wilhelm Zwo! Hier spricht Oskar Wilhelm Zwo, die Stimme der Wahrheit …«

»Da ist er wieder«, sagte der Unteroffizier Werner Alt zu seinem Kameraden, dem Unteroffizier Alois Hinteregger, der neben ihm saß. Vor den beiden Soldaten stand ein Tisch mit zahlreichen elektronischen Meß- und Suchgeräten. Diese Stelle zum Orten von Feind- und Schwarzsendern befand sich in einer Baracke nahe dem geschlossenen Restaurant ›Häuserl am Roan‹ auf dem Dreimarkstein, einer bewaldeten Erhöhung am nordwestlichen Rand des Wienerwaldes.

Die kräftige Stimme sprach weiter: »Die Wahrheit, Wiener und Wienerinnen, ist der von Radio London stündlich ausgestrahlte Bericht über die politische und militärische Lage. Wir bringen Ihnen nun in einer Zusammenfassung dieser Berichte eine neue Folge unserer ›Rundfunkwochenschau‹!« Die Stimme war nach wie vor sehr deutlich zu vernehmen. Während die beiden Soldaten schon begonnen hatten, an ihren Geräten zu arbeiten, läutete neben Unteroffizier Alt ein Feldfernsprecher. Er hob ab und meldete sich.

»Er spricht wieder!« erklang eine Stimme aus dem Hörer.

»Das höre ich selber, Karl. Wir sind schon dran!«

»Wir auch!«

»Wird nur wieder nix werden«, sagte Alt.

Eine weitere Stimme drang dröhnend an sein Ohr: »Was erlauben Sie sich, Mann! Ich stelle Sie vor ein Kriegsgericht! Ich lasse Sie erschießen! Sie sind wohl wahnsinnig geworden, was? Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden?«

»Keine Ahnung …«

»Major Racke!« brüllte die Stimme. »Hierher kommandiert, damit endlich etwas geschieht bei euch Lahmärschen und damit wir das Schwein kriegen!«

»Wir tun, was wir können, Herr Major«, antwortete Alt mürrisch.

»Einen Scheißdreck tut ihr, Schlappschwänze verfluchte! Aber jetzt werde ich euch Beine machen, verlaßt euch drauf!«

Der Mann, der solcherart tobte, stand, hochrot im Gesicht, neben zwei anderen Unteroffizieren in einer ebenso eingerichteten Baracke. Sie befand sich, weit jenseits der Donau, im XXII. Bezirk, in Neukagran auf dem Gelände des Sportplatzes, der im Norden an die Erzherzog-Karl-Straße und im Osten an die Geleise der Ostbahn stieß. Etwas weiter südlich lag der Bahnhof Stadlau. Major Racke war mittelgroß und hatte ein rundes Kleinbürger-Gesicht mit einer randlosen Brille darin.

Die kräftige Stimme des Mannes, die aus den Lautsprechern der Abhörstellen im Wienerwald und in Stadlau erklang, ertönte weiter: »Schon am zweiundzwanzigsten Juni, dem dritten Jahrestag des Überfalls der Hitlerverbrecher auf Rußland, hat die Rote Armee mit einem Großangriff gegen die Heeresgruppe Mitte begonnen. Weil der größte Mörder aller Zeiten, der sich den größten Feldherrn aller Zeiten nennt, weil dieser Gröfaz auf seinem starren Durchhaltebefehl bestanden hat, ist es den weit überlegenen sowjetischen Armeen gelungen, in wenigen Tagen die Masse der Heeresgruppe Mitte, insgesamt achtunddreißig Divisionen, aufzureiben und eine sehr große Lücke in die Front zu schlagen. Hunderttausende Landser sind dabei gefallen oder in Gefangenschaft geraten – vielleicht dein Mann, Frau, vielleicht dein Sohn, Mutter, vielleicht dein Verlobter, Mädchen … Der Blutsäufer Hitler wird nicht ruhen, solange noch ein Stein auf dem andern steht …«

»Neunzehn Süd, sechsunddreißig Ost«, sagte Unteroffizier Hinteregger in ein Mikrofon, während er an einem Rad drehte, das über einer Kompaßdarstellung angebracht war. Er drehte weiter. Oben, auf dem Dach der Hütte, bewegte sich gleichsinnig eine hohe Peilantenne.

»Kann nicht stimmen, Alois«, ertönte neben Hinteregger aus einem kleinen Lautsprecher die Stimme des Unteroffiziers Feldner, der, über seine Geräte gebeugt, in der anderen Peilstelle, jenseits des Stroms, nahe dem Bahnhof Stadlau, den fremden Sender zu orten suchte. »Ich habe zwoundsechzig Süd und siebzehn Ost.« Auch auf dem Dach der Sportplatzbaracke wanderte suchend eine Peilantenne.

»… schon am dritten Juli«, fuhr die ruhige Stimme fort, »hat die Rote Armee Minsk eingenommen, am dreizehnten Wilna, am sechzehnten Grodno, am vierundzwanzigsten Lublin, am achtundzwanzigsten Brest-Litowsk. Die Rote Armee ist aber auch hinter den rechten Flügel der im Baltikum haltenden deutschen Heeresgruppe Nord vorgedrungen und hat bereits am neunundzwanzigsten Juli die Rigaer Bucht bei Tukkum erreicht. Damit hat sie diese Heeresgruppe Nord von der neuen improvisierten deutschen Front abgeschnitten, die damals noch an der ostpreußischen Grenze sowie nördlich von Krakau verzweifelt festgehalten hat. Schon am dreizehnten Juli hat die Rote Armee ihren Angriff auch auf den ganzen Raum bis zu den Karpaten hin ausgeweitet. Am siebenundzwanzigsten Juli ist Lemberg von der Roten Armee erobert worden. Mutter, die du vielleicht nun deinen Sohn verloren hast, Frau, die du nun vielleicht deinen Mann verloren hast, Schwester, die du nun vielleicht deinen Bruder, Mädchen, das du nun vielleicht deinen Verlobten verloren hast, vergeßt nicht, zu sagen: Wir danken unserm Führer!«

»Achtzehn Süd, dreiunddreißig Ost …«

»Stimmt doch nicht, Mensch! Ich habe immer noch zwoundsechzig Süd, aber jetzt einundvierzig Ost!«

»… Hören Sie das Ticken der Uhr?« erklang fragend die kräftige Stimme. Ein Wecker tickte plötzlich laut. »Hören Sie in Ihrem Zimmer eine eigene Uhr ticken? Eins, zwei, drei … sechs, sieben … Jede siebente Sekunde stirbt ein deutscher Soldat in Rußland! Nach verläßlichen Berichten sind allein in den ersten vier Monaten des russischen Feldzuges über eine Million Deutsche gefallen. Jede Woche achtzigtausend. Jede Stunde fünfhundert. Wofür? Für verwüstete Erde? Für wen? Für Adolf Hitler? Wofür? Für Machtwahn? Jede siebente Sekunde … Stunde um Stunde … bei Tag und bei Nacht … jede siebente Sekunde. Ist es dein Sohn? Dein Mann? Dein Bruder? Jede siebente Sekunde … erschossen … ertrunken … erfroren … Wie lange noch? Jede siebente Sekunde. Wofür? Wofür? Wofür?«

Der Wecker des Senders tickte …

»Nicht zu orten … wie immer!«

»Scheiße, verdammte!«

»Verflucht, der Kerl muß zu orten sein! Das ist ja schließlich kein Weltwunder, einen Sender zu orten!« brüllte Major Racke.

Nein, ein Weltwunder ist so etwas nicht.

Es ist die einfachste Sache von der Welt. Man braucht mindestens zwei Peilstellen dazu, das ist alles. Dort werden Suchantennen so lange gedreht, bis man die Stimme aus dem Sender am lautesten und deutlichsten hört und auch die Geräte anzeigen, daß das Maximum erreicht ist. Die Männer von der Funkpeilung legen dann Lineale genau in die Richtung, in der ihre Richtantennen weisen, auf eine Karte, die sich, unter Kompaßzeichnung und Glas, auf dem Tisch vor ihnen befindet, oder sie halten eine Schnur, oder sie zeichnen die Richtung ein. Am Schnittpunkt der beiden Ortungslinien muß der gesuchte Sender liegen!

Die Landser – und andere –, die im Wienerwald und im XXII. Bezirk – und anderswo – seit über einem Jahr diesen Sender suchten, dessen Sprecher sich Oskar Wilhelm Zwo nannte, fanden den Schnittpunkt indessen nie. Das kam, weil Oskar Wilhelm Zwo kein feststehender Sender war, sondern ein beweglicher: auf einem Lastwagen montiert. Und dieser Lastwagen fuhr, während Oskar Wilhelm Zwo sendete, und er fuhr stets andere Strecken.