3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: venusbooks

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

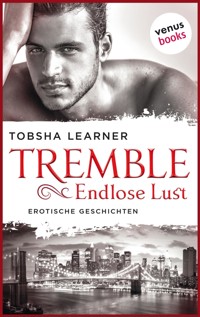

Zwischen Magie und Verführung – »Tremble – Endlose Lust« vereint sinnlich-erotische Erzählungen von Tobsha Learner jetzt als eBook bei venusbooks. Hitze, unerträgliche Hitze! Seit Tagen brennt die Sonne erbarmungslos auf die Erde hinunter. In diesem Moment trifft der geheimnisvolle Jacob in der kleinen Stadt ein – und macht ein ebenso verruchtes wie verführerisches Angebot: Er will eine Frau der Stadt zum höchsten Gipfel der Lust treiben, um mit ihren ekstatischen Schreien den Regen herbeizurufen. Kaum ausgesprochen, wird es zwischen den Beinen der empörten weiblichen Bevölkerung noch um ein paar Grad heißer – bis Cheri, die Frau des Bürgermeisters, nicht mehr an sich halten kann und sich heimlich in Jacobs Wohnwagen schleicht ... Erotik und Sinnlichkeit jenseits der Grenzen der Wirklichkeit – in ihren lustvollen Erzählungen entführt Tobsha Learner ihre Leser in die Welt des Unerklärlichen. Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Tremble – Endlose Lust" von Tobsha Learner. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über dieses Buch:

Hitze, unerträgliche Hitze! Seit Tagen brennt die Sonne erbarmungslos auf die Erde hinunter. In diesem Moment trifft der geheimnisvolle Jacob in der kleinen Stadt ein – und macht ein ebenso verruchtes wie verführerisches Angebot: Er will eine Frau der Stadt zum höchsten Gipfel der Lust treiben, um mit ihren ekstatischen Schreien den Regen herbeizurufen. Kaum ausgesprochen, wird es zwischen den Beinen der empörten weiblichen Bevölkerung noch um ein paar Grad heißer – bis Cheri, die Frau des Bürgermeisters, nicht mehr an sich halten kann und sich heimlich in Jacobs Wohnwagen schleicht ...

Erotik und Sinnlichkeit jenseits der Grenzen der Wirklichkeit – in ihren lustvollen Erzählungen entführt Tobsha Learner ihre Leser in die Welt des Unerklärlichen.

Über die Autorin:

Tobsha Learner wurde in England geboren. Heute pendelt sie zwischen Großbritannien, Australien und den USA. Sie ist als Bühnenschriftstellerin und Autorin zahlreicher Romane international erfolgreich. Ihre Bandbreite reicht von Erotischen Romanen über Historische Romane bis hin zu Thrillern.

Von Tobsha Learner erscheinen bei venusbooks außerdem:

Quiver. Erotische Begegnungen

Climax – Gefährlicher Höhepunkt. Thriller

Die Hexe von Köln. Historischer Roman

Weitere Titel sind in Vorbereitung.

Die Website der Autorin: www.tobsha.com

Die Autorin im Internet: www.facebook.com/Tobsha-Learner

***

eBook-Neuausgabe Juli 2018

Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.

Copyright © der australischen Originalausgabe 2004 by Tobsha Learner

Die australische Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel Tremble bei HarperCollinsPublishers Australia.

Copyright © der deutschen Ausgabe 2005 by Egmont vgs verlagsgesellschaft mbH

Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München

Copyright © der Lizenzausgabe 2018 venusbooks GmbH, München

Copyright © der aktuellen eBook-Neuausgabe 2020 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/IM Photo und shutterstock/PKpix

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)

ISBN 978-3-95885-601-1

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tremble – Endlose Lust« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.venusbooks.de

www.facebook.com/venusbooks

www.instagram.com/venusbooks

Tobsha Learner

Tremble – Endlose Lust

Erotischer Roman

Aus dem Englischen von Christina Neuhaus und Michael Neuhaus

venusbooks

Alraune

Dorothy lehnte sich in dem alten Korbstuhl zurück und beobachtete, wie die Nachmittagssonne auf die Wand der Bauernkate fiel. Es war der letzte Frühlingstag, doch man konnte schon die Fruchtbarkeit des Sommers riechen, die aus dem Erdreich aufstieg.

Sie streckte ihre kräftigen, wenngleich wohl geformten Beine von sich und warf einen Blick auf ihr Spiegelbild im Fenster. Das Antlitz, das ihr entgegenstarrte, war nicht unattraktiv. Dorothys hervorstechendstes Merkmal waren ihre aparten Gesichtszüge; die typisch blasse walisische Haut zu strahlend blauen Augen, dunklen, schweren Brauen und dickem schwarzem Haar. Das Gesicht einer Mittdreißigerin, und Dorothy machte sich keine Illusionen darüber, dass sie auch nur einen Tag jünger aussah.

»Ich hoffe, du magst Nesseltee«, ließ sich Großtante Winifred vernehmen. Ein feuchtwarmer Dunst, dem Geruch von frischem Pferdemist nicht unähnlich, strömte aus der Küche herüber.

Die alte Dame stellte eine Tasse mit dampfendem Tee vor Dorothy ab und setzte sich. Ihr scharf geschnittenes Gesicht bestand nur mehr aus Runzeln, in dem ein paar verschmitzte braune Äuglein unter einer hohen Stirn hervorlugten.

»Ist das was Medizinisches?«, fragte Dorothy skeptisch. Sie hatte eigentlich auf einen süßen sirupartigen Heiltrank gehofft, der ihr anhaltendes Sodbrennen zu lindern vermochte; ein Leiden, das sie plagte, seit sie ihre Londoner Wohnung, ihren verheirateten Liebhaber und ihren Job im Archiv des British Museum aufgegeben hatte. Der Job hatte, wie sich herausgestellt hatte, wenig mehr zu bieten gehabt als eine staatliche Pension, wenn sie in Rente ging.

Winifred Cecily Owen sah ihre Großnichte missbilligend an. Mit ihren neunundneunzig Jahren empfand sie die jungen Leute von heute als überaus irritierend. Fast schien es, als ob diese ihr Selbstvertrauen und, schlimmer noch, die Kunst des Glücklichsein verloren und beide durch ein unstillbares Bedürfnis nach Unterhaltung ersetzt hätten. Winifreds Generation war da weitaus anspruchsloser. Damals war man noch zufrieden gewesen mit den Wäldern und Bächen ringsum, den Tanzveranstaltungen in der nahe gelegenen Kaserne und dem Leben, wie es schon ihre Eltern und Großeltern geführt hatten. Wozu nur wollten heutzutage alle so viel mehr?

Über vierhundert Jahre lebten die Owens nun schon in dem kleinen Flecken nahe der walisischen Stadt Llansantffraid. Doch das Verhältnis zwischen der Familie und den Dorfbewohnern war von jeher angespannt gewesen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, die Einheimischen hatten sich nie anfreunden können mit dem ungewöhnlichen Lebensstil der Owens.

Beispielsweise hatten sich die weiblichen Mitglieder der Familie über Generationen hinweg ihrer Jungfräulichkeit gebrüstet. Nur etwa alle zehn Jahre hatte sich eine der Frauen davongemacht, um dann irgendwann guter Hoffnung in den Schoß der Familie zurückzukehren wie die Auserwählte einer unbefleckten Empfängnis. Ganze Generationen von örtlichen Priestern, Vikaren und anderen heiligen Männern waren darüber schier verzweifelt. Insbesondere über das fehlende Unrechtsbewusstsein, mit dem diese Frauen ihren lasterhaften Lebenswandel zur Schau trugen, als sei dergleichen ihr gutes Recht. Infolgedessen hatte man die Frauen der Owens als Hexen diffamiert und das Gerücht in die Welt gesetzt, sie seien Anhängerinnen von Rhiannon, Cerridwen und Arianrhod – den drei großen Göttinnen von Cymru. Es hieß, ihr Hexenkreis befände sich in einer Höhle irgendwo im nordwalisischen Vorgebirge. Doch trotz des ganzen Geredes war niemand aus dem Clan jemals ergriffen, eingekerkert oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und so währte der Waffenstillstand bis heute.

Tatsächlich handelte es sich um eine symbiotische Beziehung. Die Dörfler brauchten die Owens als steten Quell für größere Dramen, kleinliche Zänkereien und Intrigen, während die Owens ihrerseits auf die anonymen Samenspender angewiesen waren. Selbst Dorothy hatte ihren Vater niemals kennen gelernt.

Sie war auch die einzige Owen, die den Weiler jemals verlassen und die Erlaubnis erhalten hatte, zurückzukehren. Vor ihr war überhaupt nur eine der Frauen für immer fortgegangen – die Mutter ihrer Cousine, die nach Australien ausgewandert war. Ihr Abschied war als Betrug am Clan aufgefasst worden, und seither hatte niemand auch nur ein Wort über die Cousine verloren. Selbst Dorothy hatte man ihr Fortgehen nur schwerlich verziehen. Ihre Großtante machte das Kino dafür verantwortlich, denn Dorothys Mutter Edith, ein flatterhaftes Ding mit überbordender Fantasie, hatte im kritischen Alter den Wizard of Oz gesehen. Winifred war davon überzeugt, dass Dorothy niemals fortgegangen wäre, hätte ihre Mutter ihr einen walisischen Namen gegeben. Doch so war Dorothy im Alter von sechzehn Jahren nach London geflüchtet, wo sie im British Museum eine Ausbildung begonnen hatte. Und es sollten ganze achtzehn Jahre ins Land gehen, bis sie ihren Weg nach Wales zurückfand.

»Bist du nun für immer heimgekommen?«, wagte Winifred zu fragen, die aus der Art, wie ihre Nichte die Schultern hängen ließ, eine gewisse Resignation ablas. Das Mädchen hatte einen Körper, der sich allzu früh dem Alter zu ergeben schien, wie die Tante feststellte.

»Vorerst. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch auf Shrewsbury Castle. Sie suchen eine Kuratorin für das Museum.«

»Auf der Burg! An diesem schrecklichen Ort! Ich begreife nicht, wie du für diese Engländer arbeiten kannst – dieses niederträchtige, feige Volk, das deine Vorfahren abgeschlachtet hat!«

Dorothy verkniff es sich zu bemerken, dass eben dieses Volk den örtlichen Andenkenladen und die Ferienhäuser unterhielt, die das Dorf davor bewahrten, zu einer der zahllosen Geisterstädte in der Gegend zu werden.

Andererseits waren es englische Wochenendurlauber, die in ihren Geländewagen regelmäßig bei Winifred vorbeifuhren, um ihren überdrehten, Rosen pflückenden Kindern »die Hexe« zu zeigen.

Sie sah zu, wie die alte Dame mit zitternder Hand Tee aus einer riesigen silbernen Kanne nachschenkte. Winifreds langes purpurrotes Kleid war eher eine Reminiszenz an die 1960er Jahre als ein Zauberinnengewand. Wahrscheinlich eine Spende der örtlichen Kleiderkammer. Und überhaupt, welche Hexe bekam ihre Mahlzeiten schon von »Essen auf Rädern«? Zumindest keine mit Würde, und Würde war es, was Dorothys greiser Verwandten aus jeder Pore ihres verknöcherten Körpers strömte. Nein, woran Großtante Winifred litt, waren die Schikanen, der jede allein stehende Frau ausgesetzt war; die unvermeidliche soziale Ächtung aufgrund ihrer Autonomie und Kinderlosigkeit. Dorothy erinnerte sich daran, was sie in einer Vorlesung über die Frauenbewegung (mit starkem marxistischem Einschlag) erfahren hatte: Alte Jungfern stellen eine Bedrohung für das Patriarchat dar.

Als sie nach der Porzellantasse griff, erwog Dorothy, ihre Großtante in den Heldinnenstand zu erheben.

»Immer noch Single?« Die alte Frau kam schnell zur Sache.

Dorothys noble Absicht zerplatzte wie eine Seifenblase; die Großtante verstand es wirklich, jedermanns wunden Punkt unverblümt anzusprechen. Die junge Frau errötete und nickte. Emanzipation hin oder her, sie fand es immer noch schwierig, sich durch dieses Wort nicht stigmatisiert zu fühlen.

»Nichts, wofür man sich schämen müsste. Die Frauen der Owens habe eine lange Tradition darin, es allein zu schaffen. Eines Tages zeige ich dir, wie. Man nennt mich schließlich nicht ohne Grund die fidele Jungfer. Und jetzt trink deinen Tee. Er wird deine Brüste wachsen lassen.«

Während Dorothy an dem kochend heißen Gebräu nippte, schrieb sie Winifreds letzte Bemerkung deren fortschreitender Demenz zu. Immerhin war die Gute neunundneunzig. In diesem Moment fiel ihr Blick auf den Handarbeitsbeutel zu Füßen ihrer Tante. Ein fadenscheiniges Säckchen aus grünlichem Stoff, der sich nur undeutlich von dem moosbedeckten Schiefer abhob, mit dem der Boden von Winifreds Innenhof belegt war. Wenn er nicht plötzlich auf und ab gehüpft wäre, als ob irgendetwas darin eingesperrt ... Dorothy sah noch einmal hin.

Tatsächlich! Der Stoff schien sich zu bewegen! Litt sie womöglich an Halluzinationen? Vielleicht eine Wirkung des Nesseltees? Sie warf ihrer Tante einen verstohlenen Blick zu. Die alte Frau lächelte auf eine abgeklärte und doch auffallend unschuldige Weise. Der Stoffbeutel hüpfte erneut, und diesmal bestand daran nicht der geringste Zweifel!

»Was ist das?« Unmissverständlich deutete Dorothy auf den Sack.

Tante Winifred schürzte die Lippen, als wäre soeben ein schwerer Eingriff in ihre Privatsphäre erfolgt. »Harold. Ein Familienerbstück. Du kriegst auch einen, wenn ich sterbe. Und mehr ist dazu von meiner Seite nicht zu sagen.«

Die alte Frau hob den Kopf und sah hinauf in den Himmel. Senilität vorzuschützen war, wie Winifred in den letzten Jahren festgestellt hatte, eine ungemein nützliche List. Außerdem wusste sie am besten, was dem Mädchen fehlte, auch wenn Dorothy selbst es noch nicht wusste.

Dorothy sah nach rechts über den Innenhof hinaus zu den grauen Schieferdächern des Dorfes. Hexen haben nun mal Hausbewohner, dachte sie. Wahrscheinlich erbe ich irgendeine verlauste Straßenmieze, oder, schlimmer noch, eine Kröte. Wieder rührte sich etwas in dem Sack am Boden.

Höflich wandte Dorothy den Blick ab. Sie versuchte die klischeebehaftete Vorstellung abzuschütteln, es hier mit einer alten Hexe zu tun zu haben. Das war politisch nicht korrekt, und sie hasste es, politisch nicht korrekt zu sein. Peter, ihr verheirateter Ex-Lover, hatte ihr oft vorgeworfen, zu selbstgefällig zu sein – und zu vernünftig, um das nahe liegende zu tun.

Ironischerweise hatte er sie damals genau deshalb ins Bett gekriegt. Indem er sie mit ihrer spontanen Ablehnung gegen verheiratete Männer entwaffnet hatte. Damit und aufgrund der Tatsache, dass er sie begehrenswert gefunden hatte. Bis dahin war physische Anziehung nichts, was Dorothy jemals mit ihrem drallen Körper in Verbindung gebracht hätte. Sie trug ihre Statur vor sich her wie ein Kruzifix; blind für die ihr inhärente Schönheit. Der üppige Körper atmete Geschichte, der sinnliche Schwung ihrer Hüften sprach von Boudicca. Eine sehr keltische Variante von Schönheit.

Schon nach wenigen Wochen hatte sich Dorothy an ihrem neuen Arbeitsplatz gut eingelebt. Wenn auch in bescheidenerem Maße als das British Museum, besaß Shrewsbury Castle durchaus seinen Reiz. Einst erbaut auf einem Hügel, um feindliche walisische Stämme zurückzudrängen, überblickte man von der kleinen Festung aus die Stadt Shrewsbury und die angrenzenden Ländereien. Die ursprünglich mittelalterliche Anlage war im 4. Jahrhundert wieder aufgebaut und im 17. Jahrhundert erneut befestigt worden. Heute erinnerte nur noch wenig an ihre normannischen Ursprünge.

Dorothys Büro war ein kleiner Raum im hinteren Bereich des Ticketstandes. Die meisten ihrer Kollegen waren Freiwillige; außer ihr war nur noch eine weitere Person fest angestellt. Ein Teil ihrer Arbeit bestand darin, die umfangreiche Sammlung historischer Stücke, die dem Museum gestiftet worden waren, zu klassifizieren. Diese reichte von Münzen bis hin zu allen möglichen Dingen, die auf dem Schlachtfeld aufgelesen worden waren. Das Sichten und Bewerten der Objekte verlieh ihr ein Gefühl von Kontrolle. Es hatte etwas Therapeutisches, sich durch die Berge von Münzen zu wühlen, jede von ihnen war ein winziger Zeitzeuge. Es war eine Tätigkeit, die auch in ihren eigenen, chaotischen Seelenzustand wieder so etwas wie Ordnung einkehren ließ.

Im Dorf musste Dorothy feststellen, dass der Name Owen bei den Leuten sowohl Furcht als auch eine seltsame Form der Missgunst hervorrief, besonders seitens der lang verheirateten Frauen. In dem Moment, da bekannt wurde, dass sie zu Winifreds Sippe gehörte, begann man sie zu schneiden. Eine Frau im Supermarkt hatte die alte Tante sogar rundheraus als »verrückte alte Lesbe« bezeichnet und eine Freundin erwähnt, die während des Krieges dort gewohnt haben sollte. Als Dorothy sie daraufhin zur Rede gestellt hatte, war die junge Frau plötzlich kleinlaut geworden.

»Sie sehen gar nicht aus wie eine Owen«, hatte sie gemurmelt und sich wieder den Tiefkühlerbsen zugewandt.

Dorothy musste feststellen, dass ihr die Isolation nichts ausmachte. Ihr Exil hatte auch etwas Tröstliches. Es weckte die Märtyrerin in ihr und erlaubte ihr, sich ganz der Bewältigung ihres Kummers über den Verlust ihres Liebhabers hinzugeben. Kamen einmal weniger erfreuliche Erinnerungen auf, so unternahm sie ausgedehnte Spaziergänge durch die nahen Berge und Wälder, als ob sie ihn mit diesen Gewaltmärschen zu exorzieren vermochte. Ihn und seinen dicken, weißen, behaarten Bauch, der über dem Hosenbund hing. Ihn und seine Arroganz. Ihn und die Tatsache, dass er sie andauernd kritisiert und dann erwartet hatte, dass sie ihn bei seinen Eheproblemen beriet.

Zudem stellte sie fest, dass sie sich immer mehr auf ihre Großtante verließ.

Winifred hatte darauf bestanden, dass Dorothy in das Haus neben ihrer Kate zog, welches mit dem dürftigen Mobiliar ausgestattet war, das Edith bei ihrem Tod hinterlassen hatte. Die alte Frau freute sich, wieder eine vertrauenswürdige Verwandte in der Nähe zu haben, und an so manchem Abend fand sich Dorothy wieder, wie sie vor Winifreds Gasofen saß und den Geschichten von Gynia Mwyn und ihrer außergewöhnlichen Familie lauschte.

Dabei war die alte Jungfer selbst sehr beschäftigt. Sie hatte beschlossen, in den nächsten Monaten ihren Nachlass zu regeln, denn sie war überzeugt, dass sie gegen Ende des Sommers sterben würde. Wie es sich für eine Frau, die die Engländer verachtete, gehörte, war Winifred auch eine überzeugte Anti-Royalistin. Aus diesem Grund war sie wild entschlossen, an ihrem hundertsten Geburtstag auf keinen Fall zu den Empfängern des obligatorischen Glückwunschtelegramms der Queen zu zählen.

Und dann, an einem nasskalten Spätsommermorgen gegen sechs Uhr, wurde Dorothy mit einem lauten Klopfen und der befürchteten Nachricht aus dem Schlaf gerissen.

Vor der Tür stand der Kirchenorganist, der sich die Morgenausgabe der Sonntagszeitung schützend über den Kopf hielt.

»Rasch, ziehen Sie sich was an, Mädchen! Ihre Großtante hat beschlossen, zu sterben.«

Dorothy warf sich ihren Regenmantel über das Flanellnachthemd und eilte durch den dichten Nieselregen hinüber zu Winifreds Kate.

Die Tante lag in ihrem alten Messingbett – die pergamentene Gesichtshaut straff über den Backenknochen gespannt – und stritt sich gerade mit dem örtlichen Geistlichen. »Nein, Keelan, ich werde keine letzte Beichte ablegen. Ich habe nichts zu gestehen, und der Herr selbst ist mein Zeuge.« Ihr Kopf fiel zurück aufs Kissen; das Reden hatte sie erschöpft.

»Sie sind seit über zwanzig Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen.« Der Pfarrer, ein grobschlächtiger Mann mit rotem Gesicht und einem allseits bekannten Alkoholproblem, ließ nicht locker.

»Das ist nicht ganz richtig«, gab Winifred schnippisch zurück. »Ich habe diesen heidnischen Hort des Aberglaubens nämlich noch nie betreten!«

»Auch das noch, Blasphemie auf dem Sterbebett!« Der Pfarrer konnte kaum noch an sich halten. »Das reicht, um Sie schnurstracks an den falschen Ort zu befördern, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Bebend vor Wut lehnte er sich zurück. Er schien wild entschlossen, der Erste zu sein, der je eine Owen bekehrt hatte, selbst wenn das Opfer seiner Bemühungen darüber verstarb.

Schweigend setzte sich Dorothy auf den alten Holzstuhl am Kopfende von Tante Winifreds Bett. Da bemerkte sie, dass die Alte ihren Handarbeitsbeutel, der auf dem gelben Spitzenüberwurf lag, fest umklammert hielt.

»Als Gottlose lebte ich, als Gottlose werde ich sterben. Dessen hat man mich doch ohnehin seit Jahrzehnten beschuldigt. Oh, so viel Scheinheiligkeit! Genug, um mein Ende rasant zu beschleunigen, und doch werde ich nicht vor vier Uhr sterben.«

Sie wandte den Kopf in Richtung ihrer Nichte. »Dorothy, bist du hier?«

»Das bin ich.« Zögernd beugte sich Dorothy vor und ergriff Winifreds Hand. Die Haut war so verwelkt, dass sie meinte, die Klaue des Todes persönlich zu berühren.

»Sag diesem selbst ernannten Sozialarbeiter, er soll sich verpissen«, zischte die alte Frau, »damit ich mit dem schwierigen Prozess des Übertritts fortfahren kann.«

Dorothy geleitete den Pfarrer hinaus auf den Flur. »Vater, es wäre wohl das Beste ...«

»Hätte mir denken können, dass sie so reagiert. Eine verstockte Bagage von Heiden, diese Owens. Ich bete darum, dass Sie, mein Kind, nicht denselben Weg gehen.«

In einem Anflug von familiärer Loyalität schob Dorothy den hartnäckigen Geistlichen in den Regen hinaus.

Als sie zurück ins Schlafzimmer ihrer Tante kam, summte diese gerade kaum hörbar die »Internationale«. Einen Moment lang glaubte Dorothy, die alte Frau sei nun endgültig totaler Demenz anheimgefallen. Doch da schlug Winifred plötzlich die Augen auf.

»Komm her, Kind, es ist fast so weit. Binnen einer Stunde wird der Engel mich holen.« Ihre Hand umklammerte den Saum von Dorothys Nachthemd.

»Sag das nicht, Tante.«

»Schluss jetzt mit diesem Scheiß.« Unter Aufbietung aller Kräfte hob Winifred ihren Handarbeitsbeutel in die Höhe. Er zuckte unmerklich im Licht der Kerze.

»Und das hier werde ich dir vermachen.«

Dorothys Augen weiteten sich vor Besorgnis, und im Stillen bereitete sie sich auf den Anblick eines Igels oder, schlimmer noch, irgendeines gefährdeten Nagetiers wie etwa einer Zwergspitzmaus vor. Mit dramatischer Geste griff Winifred in den Beutel und zog eine alte, welke Wurzel hervor. Dorothy hatte Mühe, sich ihre Bestürzung nicht anmerken zu lassen.

»Wie schön«, murmelte sie ohne rechte Überzeugung.

Die mangelnde Begeisterung ihrer Nichte ignorierend, ließ die alte Frau das Ding hin und her schaukeln wie eine Runkelrübe. Langsam trat Dorothy näher. Tante Winifreds Vermächtnis sah aus wie eine verdrehte Ingwerknolle und war von einem roten, haarigen Wurzelgeflecht überzogen.

Die Alte drückte ihr die Wurzel in die Hand. »Betrüge niemals die Alraune«, hauchte sie. Und dann, als die alte Standuhr vier schlug, starb sie, die knochigen Finger noch immer fest um das Handgelenk ihrer Nichte geschlungen.

Man bestattete Winifreds Asche an ihrem Lieblingsplatz am Flussufer, gemäß den komplizierten Anweisungen in ihrem letzten Willen.

»Ungeweihte Erde«, raunte die Trauergemeinde einander zu, während Dorothy auf die Knie sank, um ein Zinnkästchen in der feuchten Erde zu vergraben.

Der örtliche Männerchor stimmte eine walisische Volksweise an – Winifred hatte verfügt, dass an ihrem Grab keine christlichen Lieder gesungen werden durften. Im Takt des wabernden Abendnebels schwollen die Tenorstimmen an und ab. Über dem Leichenzug erhob sich ein einzelner schwarzer Rabe in die Lüfte. Dorothy hob den Kopf und sah dem Vogel nach. Dann fiel ihr Blick auf das unruhig dahinfließende Gewässer. Ein Gefühl von Verlassenheit ergriff von ihr Besitz. Nun war sie die Einzige, die noch übrig war von ihrem Clan.

Eine ältere Frau in einem auffallenden langen Seidenkleid trat zu ihr. Das verlebte Gesicht, das unter dem gigantischen Hut hervorlugte, ließ erahnen, dass seine Besitzerin einst eine attraktive Person gewesen war. Die Frau ergriff Dorothys Hand und presste sie gegen ihre Brust.

»Ich kannte deine Großtante. Sie gehörte zum Kreis, zu einem der uralten. Nun ist sie dort oben«, flüsterte sie nicht ohne Pathos in der Stimme und deutete hinauf zum bleiernen Himmel, an dem sich schon die Silhouette des aufgehenden Mondes abzeichnete. »Dort oben, wo sie mit Arianrhod auf einem großen weißen Ross nach Caer Arianrhod zu ihren Schwestern reitet. Und eines Tages wirst du den Schleier erben.«

Sie ließ Dorothys Hand los, drehte sich mit raschelndem Rocksaum um und ging am schlammigen Ufer entlang zu einem wartenden BMW. Dorothy bemerkte, dass sich einige der Gemeindemitglieder bekreuzigten, als die Fremde an ihnen vorüberging.

Es war spät in der Nacht, als Dorothy auf ihrem schmalen Bett saß und zusah, wie die Schatten, die der Feuerschein erzeugte, an den hölzernen Deckenbalken tanzten. Sie nahm die Wurzel von dem kleinen Beistelltischchen und drehte sie langsam in ihren Händen. Was stellte man bloß mit einer Alraune an? Kochte man sie? Aß man sie? Pflanzte man sie ein?

Sie hob die Wurzel an ihr Gesicht. Sie roch stechend, merkwürdig animalisch, fast vertraut. Sie überlegte, woran der Geruch sie erinnerte, doch es wollte ihr nicht einfallen. Wieder drehte sie die Alraune hin und her. Die Wurzel wies zarte Sprösslinge auf, die nahe legten, dass sie in die Erde gehörte.

Sie ging nach unten, suchte und fand einen Blumentopf und etwas Pflanzerde. Vorsichtig, als ob sie mit einem rohen Ei hantierte, topfte sie die Alraune ein, sodass nur noch die Spitze aus dem Boden ragte. Sie ließ das Ganze auf dem Küchentisch stehen, ging wieder nach oben und schlief ein, nachdem sie eine Radiodebatte über das Für und Wider der Fuchsjagd verfolgt hatte. Sie träumte nicht in dieser Nacht.

Am nächsten Morgen wurde sie durch ein Kitzeln an ihrer Nase geweckt. Sie nieste und öffnete die Augen. Ein unsichtbares Haar schien ihre Wange zu streifen. Sie setzte sich auf, starrte auf das Kopfkissen und schrie laut auf.

In einer Kuhle ihres Kissens ruhte gemütlich zusammengerollt ein Penis – ein Penis in erschlafftem Zustand, um genau zu sein. Dorothy war wie vom Donner gerührt. In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken, ihr Hirn versuchte, den widersinnigen, surrealen Anblick eines vom Körper isolierten männlichen Geschlechtsteils irgendwie zu verarbeiten.

Sie holte ein paar Mal tief Luft, um sich wieder zu beruhigen. Falls sie tatsächlich Wahnvorstellungen hatte, mochte ein wenig Hyperventilation die Vision vom Penis wieder zum Verschwinden bringen. Sie wandte den Kopf ab, und sah wieder hin. Er lag noch immer dort, leicht eingerollt und nicht ohne Selbstgefälligkeit. Und tatsächlich schien er just in diesem Augenblick zu erwachen. Ungläubig musste Dorothy mit ansehen, wie er sich vor ihren Augen aufrichtete.

Er war über 16,5 Zentimeter lang, nicht beschnitten und an der Peniswurzel mit langen roten Schamhaaren bewachsen. Mit einem Ruck stellte er sich auf die glänzenden schweren Hoden und watschelte, inzwischen vollständig erigiert, auf sie zu.

Dorothy kreischte auf, sprang aus dem Bett und auf einen Stuhl. Der Penis, der sich fortbewegte wie eine Kreuzung aus Hase und Schoßhund, hüpfte ebenfalls vom Bett und landete auf dem Teppich, wo er am Fuß des Stuhls hoffnungsvoll ausharrte.

Sie waren ohne Frage in einer Sackgasse gelandet: Dorothy, zu erschrocken, um sich auch nur zu bewegen, und der Penis, der keck vor ihr stand und ein wenig zu diensteifrig wirkte, um wirklich Freude hervorzurufen. So verharrten sie gut zehn Minuten, bis das Telefon klingelte.

»Wage es nicht, dich von der Stelle zu rühren!«, schrie Dorothy. Fast eingeschüchtert wich der Phallus auf seinen Hoden ein paar Zentimeter zurück. Dorothy stieg zögernd von ihrem Stuhl, hastete die nahe gelegenen Treppenstufen hinab und griff nach dem Telefonhörer. Es war ihr Arbeitgeber, Mr. Carrington, der sich besorgt darüber äußerte, dass Dorothy noch nicht zur Arbeit erschienen war.

»Ich hab hier gerade ein Problem mit einem ... kleinen Tier ... einem Nager – nein, eine Ratte ist es eigentlich nicht ... ja, ich komme heute später.«

Als Dorothy auflegte, schlug ihr das Herz noch immer bis zum Halse. Hinter sich vernahm sie ein schwaches Klopfen. Sie fuhr herum und sah, wie der Penis die Treppe herunterhüpfte. Es hatte etwas geradezu Verletzliches, wie er sich blindlings von der letzten Stufe schwang und mit einem schmerzlichen Aufprall auf dem Perserteppich landete, den ihr die Tante vererbt hatte. Die Tante! Das war es also gewesen, was in ihrem Handarbeitsbeutel herumgehüpft war. Und nun verstand Dorothy auch, warum man Winifred die fidele Jungfer genannt hatte.

Der Penis kam näher und rieb sich an Dorothys nacktem Fuß. Sie zog ihn reflexartig zurück, doch dann wurde sie von einer perversen Neugier erfasst und schob ihre Zehen dem erwartungsvollen Geschlechtsteil entgegen. Es fühlte sich seidig an, die Berührung der samtweichen Haut war fast angenehm vertraut. Es erinnerte sie plötzlich an die gestohlenen Nachmittage, an denen sie in dem Motelbett gelegen und ihren Liebhaber bis zur Besinnungslosigkeit gestreichelt hatte. Sie schloss die Augen und ließ es zu, sich streicheln zu lassen.

Eine keineswegs unerfreuliche Erfahrung.

Der Penis rieb sich an ihr wie ein Kätzchen; Dorothy konnte ihn praktisch schnurren hören. Die Uhr im Korridor schlug zehn, und sie nahm sich fest vor, in einer halben Stunde bei der Arbeit zu sein. Sie sah hinunter auf das sich leicht bewegende Geschlechtsteil. Was sollte sie damit anfangen? Sie konnte es schlecht allein im Haus zurücklassen. Jemand hätte es entdecken können.

Sie bückte sich, um den Penis aufzuheben, doch er schoss blitzschnell hinter das Sofa, und Dorothy brauchte beinahe eine Viertelstunde, um ihn zu fangen. Sie wickelte den sich vor Protest windenden Zeitgenossen in eine Socke und verstaute ihn in der Schublade mit ihrer Unterwäsche. Als sie davonfuhr, betete sie inständig, er möge sich nicht daraus befreien und die Putzfrau zu Tode erschrecken.

Während sie die High Street entlangging, pfiff man ihr gut ein Dutzend Mal hinterher. Verdutzt blieb Dorothy vor einem der Schaufenster stehen und betrachtete sich im Spiegelbild. Sie trug Jeans und einen alten zerlöcherten Pullover. Sie sah aus wie immer; was also hatte es mit dem plötzlichen Interesse seitens des anderen Geschlechts auf sich?

Sogar ihr Chef, Mr. Carrington, der mindestens Mitte siebzig sein musste, bemerkte, wie gut Dorothy heute aussah. Ein anderer Kollege ließ sich zwei antike Schwerter auf die Füße fallen, als Dorothy sich bückte, um sich einen Schnürsenkel zuzubinden. Und als sie in der Mittagspause die örtliche Bank betrat, flogen ihr die Blicke sämtlicher männlichen Anwesenden zu.

Dorothy war verwirrt. Für eine Frau, die es gewohnt war, vom anderen Geschlecht kaum wahrgenommen zu werden, war es mehr als verstörend, plötzlich nicht nur nicht mehr unsichtbar, sondern überaus begehrenswert zu sein. Plötzlich kam ihr ein beängstigender Gedanke. Vielleicht stand ja der Penis auf irgendeine perverse Art in Verbindung mit der plötzlichen männlichen Aufmerksamkeit? Wie wenn seine Existenz sie über Nacht mit einem unwiderstehlichen Pheromon ausgestattet hätte.

Überzeugt, einen gar fürchterlichen Geruch abzusondern, schrubbte sich Dorothy am Nachmittag auf der Damentoilette ganze vierzig Minuten lang die Achseln. Kurz nachdem sie den Waschraum mit hochrotem Gesicht und nach Teerseife stinkend verlassen hatte, wurde sie von einem äußerst besorgten Mr. Carrington vorzeitig in den Feierabendentlassen.

Auf dem Weg nach Hause wurde sie von einem Polizeiwagen verfolgt. Der albern grinsende Fahrer kam neben ihr zum Stehen und machte ihr Komplimente wegen ihres außergewöhnlichen Autos. Dorothy starrte den Polizisten ungläubig an; schließlich fuhr sie nur einen ganz gewöhnlichen blauen Honda Sedan. Kurz darauf fiel ein Mann von seinem Fahrrad, weil er sie während der Fahrt ein wenig zu lange angestarrt hatte. Und schließlich geriet der Tankwart bei ihrem Anblick so sehr aus dem Häuschen, dass er neben Dorothys Wagen jede Menge Benzin verschüttete.

Zum ersten Mal im Leben kam Dorothy in den Sinn, dass es von Vorteil sein konnte, unscheinbar zu sein.

Erleichtert, den Schutz ihres kleinen Hauses erreicht zu haben, neben dem eine einzelne Kuh auf einer kleinen Wiese graste, suchte sie sicherheitshalber noch einmal den Horizont nach Mannsbildern ab. Dann hetzte sie schnurstracks Richtung Haustür. Als sie endlich drin war, atmete sie erleichtert auf. Zumindest hier war sie allein – nun ja, fast allein.

Während der nächsten Wochen vermochte Dorothy das Verhältnis zwischen sich und dem Penis nur mit jenem zwischen Herr und Hund zu beschreiben. Wie ein liebestoller Welpe folgte er ihr überallhin, hüpfte neben sie auf die Couch, wenn sie fernsah, verhedderte sich in der Wolle, wenn sie strickte, und hockte unsicher auf der Seifenschale, wenn sie badete.

Zunächst konnte sich Dorothy an seine Aufdringlichkeit nur schwer gewöhnen, doch nach und nach begann sie, seine ständige Anwesenheit zu schätzen, ja, sie überraschte sich sogar selbst dabei, wie sie bald förmlich auf das dumpfe Geräusch lauerte, das die schweren Hoden bei der Fortbewegung auf dem Teppich verursachten.

»Du wolltest doch immer ein Haustier«, sagte sie sich in dem vergeblichen Versuch, den Gedanken an eine mögliche sexuelle Verwendung ihres neuen Mitbewohners zu verdrängen. Ganz zu schweigen von der Vorstellung, dass ihre Tante das arme Ding auf diese Weise benutzt haben könnte.

Armes Ding? Sie warf dem Penis einen Blick zu. Er lag auf der Seite vor dem Feuer und versuchte so unschuldig auszusehen, wie es einem Geschlechtsorgan eben möglich war.

Welche Art von Hexerei mochte einen solchen Organismus heraufbeschworen haben? Dorothy war auf diesem Gebiet recht belesen: Das Studium der Mythologien und Legenden war Teil ihrer Ausbildung zur Historikerin gewesen. Sie kannte die Geschichte vom Prager Golem, war mit derartigen Phänomenen jedoch noch nie konfrontiert worden. Für einen grauenhaften Moment quälte sie die Vorstellung, dass der Penis womöglich einem toten Mann abgeschnitten worden war. Sie kniete sich auf den Teppich nieder und nahm das Geschlechtsteil genauer in Augenschein; es wies keinerlei Narben auf. Erleichtert setzte sie sich wieder auf. Mit Schaudern fragte sie sich, ob die Großtante womöglich noch andere »Leichen« im Keller hatte.

Am nächsten Tag konsultierte sie bei der Arbeit ein altes mittelalterliches Lexikon mit dem Titel Esaus Buch der schwarzen Künste. Was der unbescholtene Sterbliche über Hexerei wissen sollte. Sie schlug den Eintrag zur Alraune nach und las:

Die Alraune ist ein gar wunderlich Gewächs, das man am Fuße von Galgen findet. Es heißt, sie entspränge aus der Saat der letzten Ejakulation eines Gehenkten. Die Wurzel wird vornehmlich gesammelt sowohl von Hexen als auch von Schwarzmagiern zum Zwecke der Zauberei ...

Der Alchimist Esau fuhr dann fort, die birnenförmige Wurzel und das ihr innewohnende Böse, das sie verkörperte, näher zu beschreiben. Neben einer botanischen Illustration fand sich auch eine künstlerische Abbildung einer Alraune, die stark an einen Gekreuzigten erinnerte.

Sieht nicht im Mindesten aus wie meine Alraune, stellte Dorothy fest. Ich meine, wie kann ein Ding, das praktisch durchdrungen ist von Selbstironie, auch nur im Ansatz böse sein? Verärgert schloss sie das Buch und dachte: Mögen alle Hexen verdammt sein.

Vielleicht hatte Tante Winifred, die Zauberin, da ja irgend- was falsch verstanden? Womöglich entstammte das kuriose Erbstück gar nicht einer Alraune, sondern war vielmehr die kuriose Manifestation ihrer eigenen sexuellen Frustration? Oder das Ergebnis einer schweren Form von Penisneid? Betrübt, womöglich zur Leidtragenden einer schweren Psychose geworden zu sein, versank Dorothy in dumpfes Brüten.

»Ms. Owen?«

Dorothy sah auf und fand sich Auge in Auge mit einem äußerst attraktiven, großen Mann. Seine Augenfarbe lag irgendwo zwischen Grau und Blau und schien sich, wie ein unsteter Himmel, im Licht zu ändern. Er hatte starke Augenbrauen und weizenblondes Haar, das ein längliches Gesicht umrahmte. Dieses wiederum war flankiert von ausgeprägten Wangenknochen, als ob ein exotisches Gen seinen Niederschlag in dem ansonsten durch und durch angelsächsischen Antlitz gefunden hätte. Die Nase war schmal und zierlich, fast feminin, während der Mund mit der schmalen Oberlippe auf einen rechthaberischen Charakter schließen ließ. Die extrem sinnliche, volle Unterlippe stand hierzu in einem krassen Gegensatz.

Eine schier endlose Weile starrten sie einander wortlos an, die gegenseitige Anziehungskraft förmlich spürend.

»Ich ... ich ... ähem, hoffe, ich störe nicht«, stammelte er schließlich unter dem Eindruck der starken sexuellen Aura, die diese im Grunde recht reizlose Frau umgab.

»Nein, überhaupt nicht. Ich hatte gerade Nachforschungen hinsichtlich eines alten Familienerbstücks angestellt.« Bevor Dorothy Gelegenheit hatte, das alte Buch zu verdecken, hatte der Mann schon einen Blick darauf geworfen. »Verdammt komisches Erbstück«, bemerkte er, als er den auf dem Kopf stehenden Titel entziffert hatte.

Sie zog das Buch ein Stück von ihm weg, erhob sich und richtet sich zu voller Größe auf. »Und Sie sind?«, fragte sie förmlich.

Er reichte ihr seine zartgliedrige Rechte, die weich und kräftig gleichermaßen und von angenehmer Größe war.

»Stanley Huntington. Ich bin hier, um Recherchen zu meinem Vorfahren, Lord Cedric Huntington, anzustellen.« Stanley, der seine Hand ein wenig länger als nötig in der ihren verweilen ließ, war positiv überrascht ob der Spannung, die zwischen ihnen lag.

Er war eigens aus London hierher gekommen, um Material für ein Buch zu sammeln, das er schon seit Jahren zu schreiben plante. Ein stattlicher Mann von neununddreißig Jahren, den der Nimbus des ewigen Studenten umgab; nichtsdestoweniger war er sehr ehrgeizig. Nun, da er endlich seine Dissertation fertiggestellt hatte, eine ungemein überflüssige Arbeit über die Methoden mittelalterlichen Dachdeckens, hatte Stanley beschlossen, sich seiner großen geheimen Leidenschaft zu widmen: dem Verfassen der ultimativen Biografie über seinen berühmten Ahnherrn Lord Cedric Huntington.

Auf Anordnung des Königs hatte Lord Cedric Huntington seinerzeit den lästigen walisischen Stammesfürsten Llewelyn den Wilden vernichten sollen. Aufzeichnungen zufolge war Llewelyn ein grimmiger Haudegen von stattlicher Größe mit langer roter Mähne gewesen. Wild entschlossen, Shropshire von den Engländern zurückzuerobern, war er vom ansässigen Adel gleichermaßen gehasst und gefürchtet gewesen. Immerhin hatte der Waliser zu dem Zeitpunkt, da Lord Huntington ihm den Garaus machen sollte, bereits einige Siege zu verbuchen gehabt.

Sein adeliger Vorfahr sei, wie Stanley Dorothy berichtete, ein moderner Freigeist gewesen, der gefangen war im Korsett, das sein Stand und seine Zeit ihm auferlegten. Eine weniger schmeichelhafte Beschreibung seines Charakters hätte wohl das Wörtchen »faschistisch« beinhaltet. Doch was auch immer die wahre Natur von Lord Cedric Huntington gewesen sein mochte, Stanley brauchte einen Helden, und einen Helden hatte er gefunden.

Und so verbrachte Dorothy den restlichen Nachmittag damit, mit ihm alte Schlachtenaufzeichnungen zu studieren. Sie hatten sich dazu in den kleinen Raum zurückgezogen, der das Archiv beherbergte. Hier war es schwierig, einander nicht anzurempeln, und wieder musste Stanley feststellen, dass er sich von der derben, linkischen Frau, die sich ständig für das hier herrschende verstaubte Chaos entschuldigte, merkwürdig angezogen fühlte. Und dabei war sie ganz und gar nicht sein Typ.

Im Gegensatz zu seiner akademischen Karriere hatte Stanley bei den Frauen durchweg Erfolge verbuchen können. Sein gutes Aussehen und der leicht hilflose Eindruck, den er hinterließ, waren beim anderen Geschlecht immer gut angekommen. Auf eher leidenschaftslose Weise unterhielt er daher nicht selten drei oder vier Verhältnisse gleichzeitig. Die Harmlosigkeit, die er ausstrahlte, war dabei sein bestes Alibi. So hatten die beteiligten Frauen niemals auch nur den leisesten Verdacht geschöpft, wenn wieder einmal seine Studien als Entschuldigung für sein Fernbleiben herhalten mussten. Konsequenterweise hatten ihn seine Affären emotional nicht mehr beeindruckt als das Wetter. Tatsächlich hatte sich Stanley bisher noch nie wirklich verliebt.

Er warf Dorothy, die sich gerade über den Plan einer Burg beugte, einen verstohlenen Blick zu. Äußerlichkeiten waren ihm stets wichtig gewesen, und Dorothy war alles andere als attraktiv. Trotzdem hatte sie etwas an sich, dem er sich nicht entziehen konnte. Etwas, das er nicht logisch zu erklären vermochte, das allerdings schon den ganzen Nachmittag das Blut seiner Lenden in Wallung versetzte.

»Ich hab’s gefunden!«

Ihre Stimme riss ihn wieder zurück ins Hier und Jetzt. Gerade hatte er sich vorgestellt, wie sie wohl nackt und mit gespreizten Armen und Beinen auf den Stufen der schmalen Bibliothekstreppe liegend aussah.

»Was gefunden?«

»Die Aufzeichnung! Hier!« Sie schob sich ihr dickes Billigbrillengestell auf die Nase und las laut vor:

Die Hinrichtung des Verräters »Llewelyn des Wilden« wurde von Lord Cedric Huntington angeordnet, dem es ein ausgesprochenes Vergnügen bereitete, die Exekution dergestalt in die Länge zu ziehen, dass er den Waliser immer wieder aus der Bewusstlosigkeit holte, um ihn dann aufs Neue aufzuknüpfen. Als sich schließlich die Kunde von Llewelyns Ableben verbreitete, wurde ganz Wales von großer Trauer erfasst.

Dorothy sah auf und richtete ihren Blick auf Stanley, sich plötzlich der langjährigen Feindschaft ihrer beiden Völker bewusst werdend. »Scheint, als ob Lord Huntington ein ausgemachter Sadist war«, bemerkte sie.

Stanley kam einen Schritt näher und schob eine Hand in die Hosentasche. Die Art, wie sie das Wort »Sadist« ausgesprochen hatte, hatte ihm eine spontane Erektion verschafft.

»Sadismus schließt Größe nicht aus«, erwiderte er nicht ohne Pathos; der Duft ihres Haares brachte ihn fast um den Verstand. Er drehte den Kopf so, dass sie seine Schokoladenseite zu sehen bekam.

»Sagen Sie mal, haben Sie heute Abend eigentlich schon was vor?«

Sie besuchten Dorothys Lieblingsteehaus. Die siebzehnjährige Bedienung, ein Ding mit roten Dreadlocks und Nasenring, das für gewöhnlich Wert darauf legte, Dorothy zu ignorieren, war unverzüglich an ihrem Tisch. Sie flirtete unverhohlen mit Stanley, doch Dorothy stellte fest, dass er nur Augen für sie hatte. Sein Interesse schmeichelte ihr, doch sie kam nicht umhin, sich ein wenig schuldig zu fühlen. Tatsächlich erwog sie, ihm mitzuteilen, dass er womöglich das Opfer einer arglistigen Täuschung geworden war. Doch als er sich zu ihr hinüberbeugte und ihm eine blonde Locke über die langen Wimpern fiel, musste sie einsehen, dass sie zu fasziniert von ihm war, um ihn zu desillusionieren. Das war auch dann noch der Fall, nachdem er ihr fast eine halbe Stunde lang einen langatmigen Vortrag über die mittelalterliche Dachdeckkunst gehalten hatte. Um es kurz zu machen, Dorothy zappelte am Haken.

Nach dem Tee bat Stanley darum, dass sie ihn zurück ins Dorf fuhr, »um die Grenzkultur zu erkunden«, wie er es ausdrückte. Dorothy zögerte, was Stanley jedoch nur noch mehr ermutigte. Seine großen blauen Augen wanderten über ihre Brüste, als ob er sie schon jetzt liebkoste. Dorothy, die seit Monaten enthaltsam gelebt hatte, empfand die Art, wie seine Finger mit dem Zuckerspender spielten, als überaus irritierend. Am Ende siegte die Vernunft, und sie verabredeten sich für den nächsten Tag zum Mittagessen.

Stanley begleitete sie zu ihrem Wagen. Er war leicht verdrossen, denn er war es nicht gewohnt, nicht auf direktem Weg zum Ziel zu gelangen, und er konnte sich nicht erinnern, wann zuletzt ihn eine Frau so sehr interessiert hatte. Vielleicht war es ja gerade ihre Schlichtheit, die ihn so anzog. Er sinnierte über die verschlungenen Pfade der Lust – die Begierde ließ sich nun mal nicht steuern. Und so sehr er es auch versuchte, er konnte es nicht abschütteln, jenes Bild, wie sie nackt unter ihm lag, vorzugsweise ihre altmodische Brille tragend ... Die Vorstellung allein brachte ihn am späten Nachmittag zum Höhepunkt und hielt ihn auch fast die ganze Nacht über beschäftigt.

Ihrerseits einigermaßen aufgewühlt kehrte Dorothy nach Hause zurück. War das Liebe? Ihr rasendes Herz, ihre trockene Kehle und die Art, wie sie sich im Spiegel betrachtete, als ob dieser ihr das Wunder zu offenbaren vermochte, das Stanley, in Anbetracht des gefühlsmäßigen Chaos in ihr, augenscheinlich bewirkt hatte. Selbst der Penis, der sie heute fast ein bisschen hilflos verfolgte, schien eine Veränderung zu spüren. Er konnte es zwar nicht explizit zum Ausdruck bringen, doch es war, als ob sich in seinem dumpfen Kopf eine Ahnung breit machte, dass er womöglich nicht mehr im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stand.

Bevor sie zu Bett ging, setzte sich Dorothy vor den alten Frisiertisch, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte, und betrachtete ihr Spiegelbild. Sie löste ihr dickes schwarzes Haar und lehnte sich ein wenig vor, um ihre blauen Augen und die hohe Stirn in Augenschein zu nehmen. Ohne Frage, sie besaß einen gewissen Charme, doch sie fand sich eindeutig zu dick. Mit beiden Händen straffte sie ihre Gesichtshaut. Mit erbarmungsloser Offenheit konstatierte sie das Vorhandensein einer dünnen Zornesfalte zwischen ihren Brauen sowie die Tatsache, dass ihre Wangen zu erschlaffen begannen. Sie nahm eine Tube Make-up zur Hand.

Der Penis, verharrend zwischen einem Schwarzweiß-Foto, das Dorothys Mutter in Pfadfinderuniform zeigte, und einer kleinen Marienstatur, beobachtete das Ganze nicht ohne eine gewisse Missbilligung, die er mit seiner schlaffen Haltung zum Ausdruck brachte. Sie ignorierte ihn, verteilte die blasse Paste auf ihren Wangen und wagte schließlich einen zögerlichen Blick in den Spiegel. Sie sah aus wie eine dilettantisch herausgeputzte Noh-Schauspielerin. Bestand noch Hoffnung für eine Frau, die keinen Zugang hatte zur Welt der weiblichen Schönheit, die kein Gespür besaß für feminine Anmut und die nicht mehr vorzuweisen hatte als einen überaus durchschnittlichen Abschluss in Militärgeschichte? Es musste doch irgendetwas geben, das man selbst an ihr noch verbessern konnte?

Ihr Blick fiel auf den Penis. Er war mittlerweile über die Kommode gekrochen und damit beschäftigt, seinen Kopf in ein Döschen mit Lipgloss zu stecken. Plötzlich kippte er vornüber und steckte in der klebrigen Substanz fest, während die Hoden hilflos in der Luft herumzappelten. Dorothy musste laut auflachen. Die Szene erinnerte sie an einen bizarren japanischen Erotikkunstdruck, den sie einmal gesehen hatte. Und in diesem Moment traf sie die Erkenntnis wie ein Blitz: Vielleicht konnte sie es ja zu einer ganz wundervollen Liebhaberin bringen? Immerhin hatte sie etwas, mit dem sie üben konnte, selbst wenn der zugehörige Mann fehlte.

Der Penis fiel polternd um und wackelte blind auf sie zu, das Lipgloss wie einen lächerlichen kleinen Helm tragend. Dorothys Entscheidung war gefallen.

Als sie in dieser Nacht im Bett lag, nahm sie den Penis von seinem gewohnten Platz, dem Kissen neben ihrem Kopf, auf dem er wie immer leicht eingerollt ruhte.

Zart fuhr sie mit ihm über ihren Körper, strich über ihre Brustwarzen und hinab über die weiche Haut ihrer Innenschenkel. Er wurde augenblicklich hart, nur um sich kurz darauf ungeduldig ihrer Hand zu entwinden und das Kommando zu übernehmen.

Der Mann, dem der Penis einst gehört hatte, musste ein fantastischer Liebhaber gewesen sein, wie Dorothy feststellte, als sie sich wonnig zurücklehnte. In dieser Nacht sollte sie Liebesfreuden erfahren, von denen sie nicht gedacht hätte, dass dergleichen möglich war. Sie geriet in einen fast ekstatischen Zustand, während der Phallus ihren Körper stundenlang und in allen nur erdenklichen Varianten verwöhnte. Schließlich erreichte auch er einen bebenden Orgasmus, nachdem Dorothy bereits viermal zum Höhepunkt gekommen war ... oder war es schon das fünfte Mal gewesen?

Derart befriedigt fiel es ihr wesentlich leichter, sich unerschütterlich gegenüber Stanleys Annäherungsversuchen zu zeigen. Zweimal sagte sie eine Verabredung mit ihm ab, und dreimal verschob sie den Termin für ihr Treffen. Ihre Cool-ness überraschte und erregte Stanley gleichermaßen; so etwas war ihm noch nie untergekommen. Wie konnte es sein, dass sie seinem Charme so hartnäckig widerstand? Zunächst nahm er an, sie habe einen heimlichen Liebhaber, doch nach einigen mehr oder weniger gezielten Fragen in diese Richtung verwarf er die Theorie wieder. Vielleicht stand sie einfach nicht auf Männer? Doch die Art, wie sie gelegentlich errötete, wie sie neben ihm einherging und dabei die Hüften bewegte, wie sie ihm ihren Körper zuneigte, sprach eine andere Sprache, sagte ihm unmissverständlich, dass sie ihn attraktiv fand. Ihr Zögern und Zaudern indes stachelten ihn und seinen Jagdinstinkt nur noch mehr an. Stanley wusste nur eins: Er musste sie haben.

So trafen sie sich vier Wochen lang, und der angehende Historiker war hin und her gerissen zwischen quälendem Verdruss und masochistischer Vorfreude. Dorothys tägliche Nähe ließ jede Faser seines Körpers vibrieren. Zu seiner Verblüffung kam der sexuelle Frust seiner Arbeit durchaus zugute, weckte gar nie gekanntes geistiges Potenzial. Im weiteren Verlauf überraschte er sich selbst mit der Erkenntnis, dass er Dorothy als eine Art Muse betrachtete, und so bat er sie schließlich, nicht ohne Hintergedanken, für ihn als Rechercheurin zu arbeiten. Dorothy war begeistert. Zum ersten Mal schien jemand ihr Potenzial erkannt zu haben. Sie stürzte sich unverzüglich in die Arbeit.