13,99 €

Mehr erfahren.

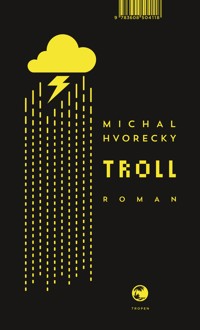

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Osteuropa in naher Zukunft. Ein Heer aus Trollen beherrscht das Internet, kommentiert und hetzt. Zwei Freunde entwickeln immer stärkere Zweifel und beschließen, das System von innen heraus zu stören. Dabei geraten sie selbst in die Unkontrollierbarkeit der Netzwelt – und an die Grenzen ihres gegenseitigen Vertrauens. Die europäische Gemeinschaft ist zerfallen und wurde durch die Festung Europa ersetzt. Ihr gegenüber steht das diktatorisch geführte Reich, in dessen Protektoraten ein ganzes Heer von Internettrollen die öffentliche Meinung lenkt. Einer von ihnen ist der namenlose Held dieser in einer allzu naheliegenden Zukunft angesiedelten Geschichte. Gemeinsam mit seiner Verbündeten Johanna versucht er, das staatliche System der Fehlinformationen von innen heraus zu stören – und wird dabei selbst Opfer eines Shitstorms. Mit seiner rasanten, literarisch verdichteten Erzählung beweist Michal Hvorecky erneut, warum er der erfolgreichste Autor der Slowakei ist. »Dieses Buch erzählt vom Albtraum der Aufklärung. Von einer Welt, in der Wahrheit und Lüge gleich viel wert sind. Es spielt in einer nahen Zukunft, die sich aber wie eine unabwendbare Gegenwart anfühlt. Ein umnachtetes Europa, dem der Kompass abhanden gekommen ist, in der Hand derer, denen nichts mehr heilig ist. Ein mutiges Buch. Ein wichtiges Buch. Besser als Michal Hvorecky kann man die Wahrheit nicht erfinden.« David Schalko, 30.10.2018 »Ich habe mich - wie soll ich sagen - sofort gebeugt, der Komplexität und der Weisheit in Sachen Vergangenheit, die in dem Buch "Troll" steckt, seiner Rasanz, seinem verhaltenen Optimismus am Ende.« Michael Kumpfmüller, 17.10.2018

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

MichalHvorecky

Troll

Roman

Aus dem Slowakischenvon Mirko Kraetsch

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Dieses Buch wurde gefördert vom SLOLIA-Ausschuss des Literárne Informaĉné Zentrums in Bratislava, Slowakei.

Tropen

www.tropen.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Trol« im Verlag Marenĉin Media, Bratislava

© 2017 by Michal Hvorecky

Für die deutsche Ausgabe

© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: Zero-Media.net, Münchenunter Verwendung einer Illustration von © FinePic®, München

Datenkonvertierung: Tropen Studios, Leipzig

Printausgabe: ISBN978-3-608-50411-8

E-Book: ISBN 978-3-608-11081-4

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Für Dita

»Alle verfluchen Stalin, und zwar mit vollem Recht, aber entschuldigen Sie, wer hat die vier Millionen Denunziationen geschrieben?«

Sergej Dowlatow, Die Zone. Aufzeichnungen eines Aufsehers, 1982

~

»Die Menschen haben immer davon geträumt und darauf gehofft, dass ihnen jemand ein für allemal sagt, was das Glück ist – und sie dann mit einer Kette ans Glück fesselt.«

Jewgeni Samjatin, Wir

~

»Ich hoffe, dass niemand der Anwesenden mich verdächtigen wird, dass ich meine persönliche Kritik am westlichen System anbieten würde, um den Sozialismus als Alternative zu präsentieren. Nachdem ich den angewandten Sozialismus in einem Land, wo die Alternative in die Tat umgesetzt wurde, am eigenen Leib erlebt habe, werde ich sicher nicht als Fürsprecher agieren. […] Aber sollte mich jemand fragen, ob ich den Westen, wie er heute ist, als ein Modell für mein Land bezeichnen würde, müsste ich freimütig mit Nein antworten. Nein, ich könnte Ihre Gesellschaft in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht als Ideal für die Transformation unserer Gesellschaft empfehlen. Durch intensives Leiden hat unser Land nun eine spirituelle Entwicklung von solcher Intensität erreicht, dass das westliche System in seinem gegenwärtigen Zustand der spirituellen Ermüdung nicht attraktiv erscheint.«

Alexander Solschenizyn, The Exhausted West

Ein netter Onkel geht beim Spielplatz auf ein Grüppchen Kinder zu.

Freundlich sagt er: Du bist Anka? Und du Ján? Wie alt bist du?

Er bietet ihnen eine Tafel süße Schokolade an.

Die Kinder sind begeistert, schließen auch gleich Freundschaft mit dem Mann.

Und sie erzählen dies und jenes, was sie so tun den ganzen Tag.

Doch dann erkundigt sich der Onkel nach der Fabrik hinter dem Park.

Was sie wohl herstellt und wie viele Arbeiter dort sind?

Ján gibt gleich Auskunft, Anka auch. Der Onkel lächelt: Braves Kind!

Nur Peter, der schon Pionier ist, dem kommt der Mann verdächtig vor.

Die Genossen bei der Polizei haben für ihn ein off’nes Ohr.

Sehr gut Peter, du warst wachsam, dieser Mann ist ein Spion:

Er schadet unserm Staat und wird vom Dollarkönig reich belohnt.

Krista Bendová: Pioniermarsch

1. Teil

KÚKAV

Ich bin der verhassteste Mensch im hiesigen Internet. Meine Visage hat wahrscheinlich jeder schon gesehen. Mein durchgestrichenes oder blutiges Gesicht verbreitet sich in den sozialen Netzwerken mit dem Tempo von zehntausend Hates pro Stunde. So viel Hass rufen weder erbärmliche Leistungen von Fußballern noch brutale Niederlagen beim Eishockey hervor. Ja, nicht einmal mehr der Präsident oder die Premierministerin. Im Vergleich zu mir scheint sogar die Eurovisionssiegerin mit ihrem Lied vom traurigen Elefanten im fröhlichen Zoo allseits beliebt zu sein. Die Politiker aus Opposition und Regierung danken mir heimlich – die Wut der Menschen ist endlich umgeleitet worden. Meine Fotos wandern durchs Netz, ergänzt um Aussagen, die ich nie getätigt habe. Wer würde das auch überprüfen? Nachrecherchiert hat man früher mal, vor langer, langer Zeit … In einer anderen Galaxie. Recherchieren ist old-school. Höchstens noch retro.

Ich bin das wandelnde Gegenteil eines Motivationsspruchs.

Ein Meme.

Ein animiertes GIF.

Die Imitation einer Information.

Die Fotos sind grässlich und breiten sich aus wie ein digitaler Flächenbrand. Im Netz findet sogar die berühmte Sarah Lutz die furchtbaren Aufnahmen. Ich selbst hatte sie in mühevoller Kleinstarbeit herausgesucht, nachdem Sarah zur Solidarität mit Flüchtlingen aufgerufen hatte. So viel Widerrede auf einmal hatte sie noch nie erlebt.

Inzwischen kann ich mir vorstellen, was sie durchgemacht hat.

Mit gefletschten Zähnen wünsche ich mir noch ein paar Millionen Geflüchtete mehr in Europa. Mit dümmlichem Gesichtsausdruck unterstütze ich Angriffe des Islamischen Staats auf Wien und Warschau. Mit fiebrigem Blick rufe ich dazu auf, alle Mitbürger zu Schwulen und Lesben zu machen, und hoffe, dass sie aussehen wie Conchita Wurst.

Obwohl sich der Großteil meines Lebens im Netz abgespielt hat, habe ich noch nie so viele Emojis gesehen. Ich habe versucht, in Foren zu reagieren. Kommentare verfasst. E-Mails versandt. Habe Machern von gefakten Websites öffentlich verkündet, ihnen noch entsetzlichere Schnappschüsse zu schicken. Vermutlich hatten sie aber für Humor genauso viel Verständnis wie ich für ihr Handeln.

Ich habe mir die Profile meiner Widersacher angesehen. Außer ihrer Leidenschaft für kahlrasierte Schädel, für die Politik des Reichs, für amerikanische Motorräder und chinesische T-Shirts haben alle an der »Universität des Lebens« studiert.

Sie haben mich blumig beschimpft: chasarischer Zionist, Hämorride im Arsch von Soros, Nazijude (wie bitte?), Vaterlandsverräter, Faschist, Schande für die Nation, Schande für die Welt, Russenfreund, Amifreund, naiver Öko, Israeli, Palästinenser, Gutmensch, Fettsack, XXX (von der Software automatisch gelöscht), ZiegenXXX (kann ich mir dazudenken), beschnittener XXX, Asexueller (woher wissen sie das?), Agent des Westens, Agent des Ostens, Schwulenmöse (was?), Pseudointellektueller, Pseudoperson, NGOler, Václav Havel (als Schimpfwort?) oder ekelhafter Pinguin.

Als hätte ich es ihnen diktiert.

Mit der schwarzen Sturmhaube auf dem Kopf zwänge ich mich verstohlen in die Menge hinein, die meinen Namen skandiert und meine öffentliche Hinrichtung fordert. Nicht vor hundert oder fünfhundert Jahren auf einem mittelalterlichen Markt oder in einem Straflager, sondern auf dem Hauptplatz der Großstadt, in der ich geboren bin und lebe.

Es ist keine Halluzination. Aufmerksam arbeiten all meine Sinne. Um mich herum liegt eine Welt, der es nicht auf Fakten ankommt. Echte Anarchy in the UK. In Europa, in den USA.

Ich gehe weiter und sehe mich vorsichtig um. Die Stadt wirkt wie in einem gespenstischen Traum. Die Straßen sind mit Menschen verstopft.

Ich glaube fest daran, dass ich sie in der Menge finde. Wir werden uns wiedersehen. Alles wird sich aufklären.

Mein Herz rast. Die Angst lähmt mich. Mein Name wird von den wütenden Stimmen so wuchtig gebrüllt, dass meine Ohren dröhnen. Sie hassen mich so, wie die Kreuzritter Ungläubige hassten.

~

Plötzlich habe ich das Gefühl, höchstens noch ein paar Dutzend Meter gehen zu können. Selbst ein langsames Tempo kostet mich viel Kraft. Ich habe Angst, dass sie mich zu Boden reißen.

Einen anderen Dickwanst mit Maske wollen sie schon lynchen. Sie denken, sie hätten mich gefunden. Der Betreffende schafft es im letzten Moment, sein Gesicht zu zeigen, und kann sich retten. Viel hat nicht gefehlt.

Die Demonstranten kommen aus den entferntesten Stadtvierteln herbeigeströmt, sie kriechen aus finsteren Winkeln, aus schäbigen Wohnungen, Kellern, möblierten Zimmern und Löchern. Sie sind von ihren Rechnern aufgestanden, haben ihre Tablets beiseitegelegt. Und wälzen sich heran wie ein Fluss bei Hochwasser.

Zehntausende mit Anonymous-Masken und Sturmhauben unter freiem Himmel. Zusammengerufen über Google und Facebook, mit Algorithmen, die auf vorausgegangenen Suchanfragen und Klicks beruhen.

Der Informationskrieg hat sie aus ihrer Computereinsamkeit herausgerissen. Sie suchen im Netz nicht nach der Wahrheit, sondern nach ihrer eigenen Weltanschauung. Jeder weitere Like festigt ihre Voreingenommenheit mir gegenüber, treibt sie zuhauf in Gruppen Gleichgesinnter hinein und versorgt sie mit dem Geschwätz, das sie sich gewünscht haben. Sie wollen unbedingt ihre Überzeugung bestätigt sehen, dass ich eine Transe und ein Jude bin. Das stimmt nicht, könnte aber stimmen.

Um die Ecke herum geht ein Schaufenster in Flammen auf. Die Luft flirrt. Hinter einer Barrikade quillt Rauch hervor. Einige Protestierende tragen auch Skibrillen und Baustellenhelme oder Gasmasken mit Totenköpfen darauf. Ich höre das rhythmische Schlagen auf Blech und Trommeln.

Mein T-Shirt ist an den Schultern und am Rücken klatschnass. Die Demonstranten zerren auf einem Wagen eine Puppe heran, die mich darstellen soll, und hängen sie an einem Galgen auf.

Eine Prozession des Instituts der Ungeborenen Kinder trifft ein. Pilger in Kutten ziehen mit Plakaten beklebte allegorische Wagen, auf denen man riesige abgetriebene Föten sieht. Auf Stangen gespießte Attrappen menschlicher Embryos werden in die Höhe gehalten, künstliches Blut trieft von ihnen herab. Über den Köpfen prangen Slogans in kyrillischer Schrift mit üblen Rechtschreibfehlern.

Die Motorradgang Reichsteufel donnert vorbei. Hinter ihnen marschieren in Formation Neonazis und Angehörige der radikalen linksgerichteten Front, die Transparente mit Hämmern und Sicheln sowie Porträts von Anführer-Vater und Anführer-Sohn tragen. Priester im Habit singen mit himmelwärts gerichtetem Blick. Junge Männer schwenken Kirchenbanner und große schwarze Kreuze, sie haben Opfergaben dabei und beten. Auch der verschleierte Mönch Jewgenij Semionow grüßt die Menge. Es folgt eine Kolonne Alternativer aus den konspirativen Medien, danach eine Delegation von Heilern und Naturheilkundlern mit Pendeln, Kugeln und einem Clark-Zapper. Veteranen aus dem Hybridkrieg drohen mit grausamer Rache.

Endlich ist es ihnen gelungen, ihre Kräfte zu bündeln. Sie alle eint das Bedürfnis, etwas Lebendiges zu hassen, etwas Warmes, Nahes, Unsriges, etwas Greifbares.

Zwei Redner auf der Tribüne lesen das Statement des gefakten Keanu Reeves vor. Sprich: meines.

Ich gedenke nicht, Bestandteil einer Welt zu sein, wo Männer den Frauen Kleider verpassen, die sie wie Prostituierte aussehen lassen. Wo es keinen Respekt gibt und wo man dem Wort eines Menschen nur glauben kann, wenn er es um ein Versprechen ergänzt. Wo Frauen keine Kinder wollen und Männer sich keine Familie wünschen. Wo junge Menschen sich für erfolgreich halten, wenn sie das Auto ihrer Eltern fahren, und wer die Macht hat, vorführt, dass ihm alle anderen nichts bedeuten. Wo Menschen sich heuchlerisch zum Glauben an Gott bekennen, mit einer Flasche Alkohol in der Hand und ohne religiöse Kenntnisse. Wo bla bla bla bla weil bla bla bla, damit bla bla.

Sie haten mich mit meinen eigenen Worten! Wie aus dem Lehrbuch. Nach der Ansprache wummert Rap:

Unser Kampf befreit das Reich.

Hör auf zu wichsen, aber gleich!

Steh bereit, hart wie Stahl,

es geht um Tatra, Krim, Ural:

Verteidige, was dir gehört!

Egal, wer sich vielleicht empört:

Die ganzen Junkies, Zionisten,

Soros-Affen, Ökofaschisten.

Don’t feed the Troll, den perversen Proll, jawoll, jawoll!

Du Gutmensch, Schwuli, fetter Spast,

mach dich auf uns gefasst.

Bist für die Menschheit eine Last.

Dein Ende naht, nicht dass du’s verpasst!

Der Troll geht über Leichen für Petroshekel.

Hau weg den Scheiß, uns packt der Ekel!

Nicht liken, sondern blocken, dissen!

Die Homobitch soll sich verpissen!

Ab den Kopf! Erhängt das Schwein!

Die Reichpatrouille sperrt ihn ein.

Check das Datum, roll dir’n Joint.

Join the bunch, mach mit, mein Freund.

Gib dein Like lieber meinem Mike!

Kill den Troll, jawoll, jawoll!

Die Vaterland Crew auf einem Protest gegen mich? Inzwischen ist auch schon alles möglich.

Über mich gibt es inzwischen Unmengen dämlicher Internetwitze mit viralem Potenzial. Der Einzige, der sie nicht weiterverbreitet, bin ich.

An einem Kiosk sehe ich eine Boulevardzeitung mit meinem Foto. Von der Titelseite habe ich den berühmten Moderator verdrängt, der sich zu seiner Homosexualität bekennt, obwohl er eine Frau und drei Kinder hat.

In einem Online-Spiel können mich die Gamer kostenlos ohrfeigen und in den Bauch treten, und im letzten Level feilen sie mir den Kopf ab.

In meiner Nase kitzelt Blut und rinnt mir warm in die Kehle. Ich spucke aus und wische mir mit dem Handrücken den Mund ab.

Die Protestteilnehmer sprayen meine bekanntesten Nicks an die Hauswände: Peter. Martin. Jakub. Damian. Ester. Nina. Martina. Eva. Jozef. Keanu. Sarah. Achtzig Namen, und es werden weitere dazukommen. Mein wahrer Name ist … Ich kann nicht … Weiß nicht … Ich heiße … Ich komme nicht auf meinen Namen. Sie haben mir alles genommen. Ich bin … der Troll.

Dabei wollte ich nur mein Vorhaben erfüllen. Meinen Plan. Unseren Plan.

Ich bahne mir einen Weg aus dem Gedränge und verziehe mich in sichere Distanz. Bloß keine Aufmerksamkeit auf mich lenken.

Zu spät. Sie haben mich umzingelt. Ich suche eine Lücke, wo ich durchschlüpfen könnte, aber … Mir fehlen ein Fluchtweg, Energie und Zeit. Denk nach! Welche Möglichkeiten hast du? Hau ab von hier. Konzentrier dich, atme, du bist nicht erschöpft, noch kannst du. Wohin? Egal.

Sie kommen auf mich zu, dicht an dicht wie eine Streitmacht, die eine Festung einnimmt. Schweigend, in einer Stille, die mich jeden Moment eine Explosion erwarten lässt. In ihren feuchten Augen flackert es unwirklich.

Ich haue ab, so schnell ich kann. Jemand packt mich von hinten am Hemd.

»Nimm die Maske ab!«

Gerechte Worte. In gewisser Weise habe ich sie erwartet. Es gibt kein Entkommen.

Ich muss an meinen Bruder denken, an Johanna, an meine Mutter, die Diskussionsforen. Mein größter Wunsch ist es, offline zu bleiben und mich niemals wieder irgendwo einzuloggen. Nicht zu diskutieren, nicht zu kommentieren, nicht zu trollen.

Sie richten Blicke voller Feindseligkeit auf mich. Panisch schaue ich mich um in der Hoffnung, jemanden zu sehen, bei dem ich Zuflucht finden könnte, der ein gutes Wort für mich einlegen würde. Nichts. Ich habe keine wirklichen Freunde, nur virtuelle, die ich selbst oder andere Trolle geschaffen haben. Alle meine Kumpels = Bits eines Computerprogramms. Sie imitieren Benutzerkonten von echten Menschen und verbreiten, was ich ihnen befehle.

»Nehmt ihm die Sturmhaube ab, sofort!«, brüllt eine Männerstimme.

Jemand reißt mir das Stück Stoff vom Kopf.

Die stumme weiße Maske, die sie erblicken, schockiert sie. Glatt und kahlköpfig. Ohne Charakterzüge, ohne Ausdruck, ohne Form, ähnlich den Eierköpfen auf Gemälden von Giorgio de Chirico.

»Ich muss dringend mit Johanna sprechen, ich habe eine lebenswichtige Nachricht für sie«, sage ich. Ich klinge wie der alte Vocoder von Daft Punk und röchle wie ein verwundeter Darth Vader.

Ich habe keinen Namen mehr, keine Stimme, kein Gesicht.

~

Auf das Trolling habe ich mich unter anderem wegen meines Aussehens und meiner Krankengeschichte eingelassen. Meine Eltern hatten sich geweigert, mich als Kind impfen zu lassen. Ich wuchs in der Ära auf, als die Leute massenweise Schachteln mit Medikamenten aus ihren Häusern und Wohnungen auf die Höfe trugen, Ampullen mit Impfserum zertrampelten und Antibiotika in Seen, Flüsse und die Kanalisation warfen. Unter den Absätzen knirschten Tablettenblister. Der leicht bittere Geruch der Medikamente zog an den Hauswänden entlang, setzte sich auf Plätzen und an Gebäudeecken ab, vermischte sich mit dem Duft von nassem Laub.

Meine Eltern glaubten an Losungen wie »Keine Unterstützung für die Pharmaindustrie«, »Gegen das Medizinestablishment« oder »Die Alternative funktioniert«.

Sie behandelten mich, indem sie mir Einläufe mit Bleichmittel verabreichten. Damit wollten sie pathologische Zellen und Parasiten vernichten, aber in Wirklichkeit gefährdeten sie mein Leben.

Wenn ich Angina hatte, stopfte mich meine Mutter mit Homöopathie voll, anders ausgedrückt: mit Placebos. Oder sie zwang mich, an Kräuteraromen zu riechen. Tabu für mich waren Antibiotika, Zucker, Glutamat, alle Zusatzmittel und künstlichen Süßstoffe.

Kinderkrankheiten, die man für längst ausgerottet hielt, waren zurückgekehrt und feierten fröhliche Urständ. Ich bekam sie in der Pubertät mit x-fach schwererem Verlauf und Symptomen, gegen die die meisten Wirkstoffe machtlos waren.

Die staatliche Krankenversicherung ging bankrott ‒ und das seit Jahren geschädigte Gesundheitssystem brach zusammen. Ärzte wurden von Scharlatanen abgelöst. Auch meine Mutter ließ sich von ihnen täuschen. Ich trank Eau de Javel. Schluckte Vitamin C »vorbeugend gegen Krebs«. Angeblich war mein Körper durch schlechte Ernährung übersäuert und in den Organen hatten sich Parasiten angesiedelt, solche allerdings, die – wie man leicht feststellen konnte – in unseren geografischen Breiten gar nicht vorkamen.

Vergeblich lehnte ich mich auf.

»Aber meiner Meinung nach …«, wandte ich während eines Streits ein.

»Kein Aber!«, wischte Mutter das beiseite und zwang mich, zur Bioresonanztherapie zu gehen.

»Wozu? Das ist ein Placebo! Wissenschaftler haben bewiesen, dass …«

Schwerer Fehler – mit solchen Argumenten zu kommen, in einer Ära, in der Experten verhasst waren. Es nützte nichts. Eine Stunde lang hielt ich die Metallröhren in der Hand und spürte den nicht existenten ultrafeinen Schwingungen hinterher. Denselben Effekt hätte ich erzielt, wenn ich das Staubsaugerkabel umklammert hätte, und Mutter hätte sich einen Hunderter sparen können.

Ich aß keinen Weizen, um disharmonische Vibrationen zu dämpfen. Zwei Tage nach den Röhren erwartete mich die Lichttherapie. Damals fand ich das noch hin und wieder amüsant. Aber das Lachen sollte mir bald vergehen.

~

Geboren bin ich in Kúkavislava. Oder kurz: in Kúkav. Der größten und ältesten Stadt im Land. Der Name war unter der Herrschaft von Anführer-Vater entstanden, der angeordnet hatte, die Mehrzahl der schönsten historischen Gebäude abzureißen. An ihrer Stelle sollten neue Bauten nach seinen eigenen wirren Entwürfen errichtet werden. Aus Sicherheitsgründen strebte er an, ein Straßennetz im Schachbrettmuster zu schaffen, damit die Stadt Demonstranten keine Möglichkeit bot, sich zu verstecken. Protestiert werden sollte nie wieder. Angeblich gehörten die Gründe dafür der Geschichte an.

Anführer-Sohn wollte das Megaprojekt unbedingt zu Ende bringen, aber es fehlten die Mittel. Die Metropole war übersät von Baulücken, holprigen umzäunten Flächen zwischen den Häusern, wo Wildwuchs wucherte.

Ich mochte Kúkav. Dort lebte eine knappe Million Einwohner, und die meisten von ihnen waren anderswo geboren. In die Metropole waren sie im Rahmen ethnischer Programme gewaltsam umgesiedelt worden.

Die Vorstädte mit Einwanderern aus entlegenen Regionen wuchsen, aber die Altstadt blieb so klein wie zuvor. An zwanzig Hauptstraßen und fünf Plätzen befanden sich die wichtigsten Behörden, Geschäfte und Machtsitze. Und Brachflächen, auf denen Gänse und Ziegen weideten.

Ich kannte die Umrisse aller bedeutenden Gebäude und der großen Eckhäuser, unauslöschlich waren sie in meine Hornhaut eingraviert, als hätte sie mir jemand mit einem Messer hineingeschnitzt. Das immer gleiche Baumaterial für sämtliche Palais stammte aus Steinbrüchen in den umliegenden Bergen. Gegenüber dem Rathaus mit seinen Arkaden ragte die Kirche mit ihrer unendlich langen Freitreppe und zwei Todesengeln aus weißem Marmor auf. Und dazwischen eine riesige, sympathisch anarchische Lücke. Eine verwilderte Wiese. Einst hatte hier die Synagoge gethront.

Die Stadt wurde im Süden von einer Tiefebene und einem Plattenbauviertel begrenzt, von Norden her erstreckten sich sanfte, fruchtbare Höhenzüge. Ein Fluss zerschnitt die Metropole, verschwand hinter einer Biegung und floss dann weiter gen Osten.

Meine hoch gewachsene Mutter mit ihren ausladenden Hüften und den kurzen blonden Haaren arbeitete als Ökonomin. Ihr blasses, leicht sommersprossiges Gesicht trug meist eine lausbübische Miene, auf der Nase hatte sie eine viel zu große Brille. Im Winter schlug sie den Kragen ihrer Pelzmäntel hoch bis über die Ohren.

Mein Vater war Chemieingenieur. Genauso groß, aber ein wenig gebeugt. Mit seinem mächtigen Stiernacken, der hellen Haut und dem grauen Haar wirkte er älter, als er war. Doch er strotzte vor Kraft. Er lächelte selten, an Stelle der Lippen hatte er zwei blassrosa Striche. Er war immer sorgsam gekleidet. Gern trug er weit geschnittene Anzüge und dazu schwarze Schuhe aus Kalbsleder, immer auf Hochglanz poliert.

Meine Eltern verliebten sich, heirateten und bekamen zwei Söhne. Der jüngere bin ich. Wir wohnten in einer Fünf-Zimmer-Wohnung unterhalb des Burghügels, in einem Villenviertel, das Anführer-Vater verschont hatte. Die Bebauung war bis auf wenige Ausnahmen im ursprünglichen Zustand erhalten geblieben. Von den Baulücken fanden sich hier die wenigsten im Stadtgebiet. Eine Wohngegend von Privilegierten, insbesondere Kollaborateuren, Konformisten, überzeugten Fanatikern und harten Pragmatikern.

Das weiße Haus mit dem Flachdach stand auf einem geschützten Hügel, von dem aus man nach Osten blickte. Die Eingangshalle mit Steinfliesen ausgelegt, die Räume mit hohen Decken einheitlich groß, darin handgeschreinerte massive Schränke und Tische sowie Sessel, Doppelrahmenfenster.

Rechts von der Haustür ging man über eine Treppe ins Souterrain. Der Hof war von einer Fliederhecke gesäumt. Im Dickicht lebten Unmengen von Vögel und streunenden Katzen. Am Grundstücksende wuchsen Bäume, die in den benachbarten Obstgarten ragten.

Mein Großvater gehörte zur Nomenklatura, aber er lehnte sich auch in Maßen gegen Einschränkungen und verordnete Disziplin auf. Mit der Wohnung hatte man ihn vor langer Zeit für Taten belohnt, über die in der Familie geschwiegen wurde.

Mein Vater wurde als Kind von einem Chauffeur mit dem Auto herumgefahren. Betreut wurde er von einem Kindermädchen und einer Bediensteten, was man ebenfalls nicht laut aussprechen durfte. Uns ging es besser als den meisten anderen im Staat. Mutters nächste Verwandte gehörten zu den starken Kadern. Eine große, in sich geschlossene Familie. Als bereits akuter Mangel an Lebensmitteln und Konsumgütern herrschte, wurden wir von der exklusiven Diplomatenverkaufsstelle versorgt. Meine Mitschüler kamen zu uns, um sich die ausländischen Namen von Zahnpasten und Waschmitteln anzusehen.

Fast das gesamte Eigentum in unserem Land war, obwohl es offiziell dem Volk gehörte, im Besitz von etwa dreißig Familien, unsere eingerechnet, sprich: einer Schicht aus Reichen und Nachfahren der digitalen Oligarchie.

Unser Haus stand neben der Botschafterresidenz des Reichs, das das Land nach dem Hybridkrieg okkupiert hatte. Auf unserem Hof spielte ich immer Fußball. Hin und wieder schoss ich den Ball über den Zaun. Der Verwalter der Residenz, Herr Wadim, öffnete das Tor sperrangelweit und kickte ihn mir zurück. Er spendierte ein Glas Wasser oder ein Eis. Oft sah ich ihn im Garten des Botschafters mit einem Strohhut auf dem Kopf.

Als Kind stellte ich mir das Reich als ein märchenhaftes Land vor. Freundliche Menschen, dankbar und hilfsbereit, die wohlklingend sprechen – so stand es in unseren Lehrbüchern der verwandten, aber trotzdem schwierigen Fremdsprache.

Doch idyllisch war es nur nach außen hin – genauso wie bei uns: Unter der Oberfläche verbarg sich der Terror. Jede Äußerung von Kritik, Ablehnung oder gar Widerstand wurde bestraft. Die Gefängnisse füllten sich mit Dissidenten.

Anführer-Vater hatte seinem kleinen Volk fünftausend Jahre an reicher und ruhmvoller Geschichte zugeschlagen. Er beherrschte die öffentlich-rechtlichen Medien und missbrauchte sie für seine eigene Propaganda. An den Fassaden von öffentlichen und privaten Gebäuden hingen Banner mit seinem gespenstischen Porträt. Er baute einen gründlichen Grenzschutz auf, und die Menschen lobten ihn anfangs in den Himmel. Er verkündete, uns vor den Massen zu beschützen, die hierher drängten, weil man bei uns am besten lebe. Im Land mit der niedrigsten Arbeitseffektivität, dem bescheidensten Gesundheitsbudget und dem höchsten Maß an Korruption auf dem Kontinent.

Grausam herrschte auch sein Sohn, der aber nicht im Stande war, den Machtwahn des Vaters zu überbieten. Das Internet komplett abschaffen konnte er nicht, deshalb benannte er die einzige vom Staat zugelassene Suchmaschine nach sich selbst und zensierte das Netz. Der notorische Lügner schwindelte so oft, dass keiner mehr wusste, wann er log und wann nicht. Er verbreitete Falschmeldungen und gefakte Berichte über Bedrohungen. Täglich jagte er den Leuten Angst ein, dass ein Umsturz vorbereitet werde und man deshalb eine Ersatzhauptstadt errichte, Zufluchtsort im Fall eines Angriffs. Jeder wusste, dass er Unfug redete, aber mit den Vorbereitungen begann man auch in unserer Klasse. Die ganze Schule musste zu obligatorischen Arbeitseinsätzen.

Mein Vater machte uns gegenüber Andeutungen über die Widersprüche des Systems. Oft erwähnte er, dass wir einst zur europäischen Gemeinschaft gehört hatten, bis die zerfallen war. Sogar mit der europäischen Währung hatten wir bezahlt, aber später waren wir zu unserer ursprünglichen zurückgekehrt. Die Währungsreform hatte den Bürgern fast alle Ersparnisse geraubt. Die Stadt hatte ihre kosmopolitische Fassade verloren, ihre Bedeutung war zu der einer Kreisstadt in der tiefsten Provinz zusammengeschnurrt.

In der Vergangenheit hatten wir nicht isoliert von unseren Nachbarn gelebt, waren nicht von hypermodernen Mauern und Stacheldraht mit Thermokameras umgeben gewesen. Vater erzählte mir, dass die meisten Zäune für andere gebaut, letzten Endes aber vor allem für die eigenen Einwohner benötigt würden. Auch die wieder eingeführten Lager begrüßten manche – bis sich ihre Freunde, Verwandten oder sie selbst dort wiederfanden.

Heimlich schaltete mein Vater mit uns auf Deepweb um, und wir lauschten den verbotenen Nachrichten. Wir reisten an abgelegene Orte auf dem Land, wo die Zensur oft nicht hinreichte. Mein Vater brachte mir bei, weder den einen noch den anderen Teil der Welt zu idealisieren.

Auch ich und mein Bruder, wir Knirpse, sahen auf Schritt und Tritt, wie es mit der Stadt und dem ganzen Land bergab ging. Fast alles war verboten, und was nicht verboten war, war dann auch gleich Pflicht. Wie bei der Erörterung, die wir im Ausdrucksunterricht schreiben sollten: Wer ist deine Lieblingsfigur in der Geschichte? Und warum ausgerechnet Anführer-Vater?

~

Die Reichsraffinerie verpestete Kúkav mit ihrem Gestank. Die Luft ließ sich kaum atmen, sie roch nach Chemie, brannte in Augen und Rachen. Das trübe Wasser durfte man nicht trinken. Die Privilegierten bekamen ihre saubere Ration in Milchkannen. Im Netz wurde nicht die Wahrheit geschrieben, und trotzdem kannte sie jeder.

Mutter schleppte die Kannen noch im neunten Schwangerschaftsmonat die Treppe hoch. Ich und mein Bruder litten von Geburt an unter Atemproblemen. Regelmäßig fuhren wir in die Berge in ein Sanatorium der Anführer-Familie. Unsere Hoffnung ruhte auf dem Effekt, den frische Luft, heiße Heilquellen und körperliche Bewegung haben würden. Wir freuten uns auf die stille und friedliche Einrichtung voll mit Abhörwanzen, wohlhabenden Menschen, ihren zahlreichen Gebrechen und stinkendem Schwefelwasser.

Mein Vater hörte gern die Stimmen – so nannten wir die verbotenen Internetradios im Deepweb. Seine Schwiegereltern tobten. Mutter drohte.