3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

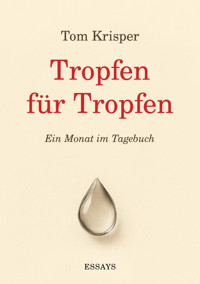

31 Essays. 31 Tage. 31 Tropfen. „Tropfen für Tropfen“ ist kein klassisches Therapiehandbuch. Es ist kein Ratgeber, kein Rezept für ein besseres Leben. Es ist das Tagebuch eines einzigen Monats – voller Tropfen, kaltem Kaffee, Gedanken, Träumen, Malerei und stillen Beobachtungen. Aus der Perspektive eines sensiblen, nachdenklichen Künstlers entfaltet sich ein Monat in Bern, in dem jede Farbe, jede Linie, jeder Tropfen Kaffee eine kleine Geschichte erzählt: über Selbstreflexion, Einsamkeit, Liebe, Verlustängste, Muster im Leben, Lucides Träumen, Maltherapie und die kleinen, unscheinbaren Momente, die wir oft übersehen. Mit trockenem Humor, Ironie und einer leisen Melancholie lädt dieses Buch dazu ein, innezuhalten, zu beobachten und die eigenen Tropfen fallen zu lassen. Ein Tagebuch, das man nicht lesen muss, das aber trotzdem Spuren hinterlässt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Tom Krisper

Tropfen

für Tropfen

Ein Monat im Tagebuch

Essays

Alle Rechte beim Autor – 2025

Vorwort

Willkommen.

Dieses Buch ist kein klassisches Therapiehandbuch. Es ist kein Ratgeber, kein Rezept für ein besseres Leben, keine Anleitung, wie man glücklich wird. Es ist auch kein Roman, kein Thriller, keine epische Geschichte.

Es ist ein Tagebuch eines einzigen Monats. 31 Tage. 31 Tropfen. 31 kalte Kaffees. 31 kleine Essays, in denen ich – manchmal trocken, manchmal ironisch, manchmal melancholisch – über alles schreibe, was in diesen Tagen durch meinen Kopf getropft ist: Gedanken, Träume, Malerei, Gefühle, Erinnerungen, Einsamkeit, Romantik, Wut, Liebe, Verluste und die kleinen, unscheinbaren Momente, die wir oft übersehen.

Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie Tropfen fallen hören. Sie werden Linien sehen, die verlaufen. Sie werden kalten Kaffee riechen, der lange stehen blieb, wie das Leben selbst, das wir oft zu spät bemerken. Frau Büsi, meine stille Beobachterin, wird manchmal im Hintergrund sitzen, als wüsste sie mehr über uns als wir selbst.

Vielleicht erkennen Sie sich in manchen Tropfen wieder. Vielleicht sehen Sie Linien, die Sie selbst nie gezogen haben. Vielleicht trinken Sie einen kalten Kaffee und lächeln – über die Ironie, über die kleinen Wahrheiten, über sich selbst.

Dieses Buch ist keine Heilung. Es ist ein Spiegel. Ein sanftes Tagebuch. Ein Monat voller Tropfen, Linien und kaltem Kaffee.

Blättern Sie um. Beobachten Sie. Reflektieren Sie. Und lassen Sie die Tropfen fallen.

Essay 1 – Montagmorgen im Kopf

Ich wache auf, als hätte ich die ganze Nacht in einer schlecht beleuchteten Galerie verbracht, in der niemand gekommen ist, um meine Bilder anzusehen. Ein Künstler ohne Publikum – das ist schon am Morgen ein kleiner Abgrund. Aber wenigstens gehört er mir. Bern schläft noch, und selbst die Tauben auf dem Münsterplatz wirken, als würden sie sich eine Auszeit nehmen.

Montag. Die meisten Menschen beginnen ihn mit Kaffee und einem heimlichen Hass auf ihre Kollegen. Ich beginne ihn mit einem Stift in der Hand, so als würde er mich retten. Manchmal tut er das, manchmal nicht. „Schreiben ist Maltherapie für Feiglinge“, sage ich mir, während ich den ersten Satz forme. Ich male nicht mit Acryl, sondern mit Gedanken, und das Trocknen dauert bedeutend länger.

Ich denke an die Menschen, die heute im Büro sitzen. Sie tippen, löschen, tippen wieder. Ich male Linien, lösche sie, übermale sie mit noch dunkleren. In beiden Fällen entsteht ein Muster. Muster sind verräterisch: Sie zeigen, woher wir kommen, und sie verraten, dass wir kaum wissen, wohin wir wollen. Jeder Mensch ist ein Teppich, und wenn man genau hinsieht, entdeckt man zwischen den Ornamenten immer denselben Knoten. Ich nenne ihn „Kindheit“.

Es ist erstaunlich, wie viel meiner sogenannten Klienten eigentlich nur auf diesem Knoten herumkauen. Sie nennen es „Blockade“. Ich nenne es Dienstag. Denn das Problem ist nie der Montag. Montag ist nur das Vorspiel, ein kleiner Testlauf. Der eigentliche Schmerz liegt im Dienstag, dort, wo man merkt, dass man das Wochenende wirklich verloren hat.

Ich bin Therapeut. Aber eigentlich bin ich auch Patient. Die Linie dazwischen ist so dünn, dass sie kaum noch lesbar ist. Meine Sensibilität ist dabei kein Vorteil. Sie macht mich empfänglich für alles – auch für das, was ich gar nicht hören will. Das Geräusch der Straßenbahn in der Altstadt Bern. Die Stimme einer alten Frau, die beim Bäcker zu laut sagt: „Noch ein Gipfeli.“ Und plötzlich habe ich wieder die Angst, dass mein Leben nichts anderes ist als eine Sammlung von fremden Geräuschen.

Das ist der Moment, in dem ich mich frage: Warum male ich eigentlich? Vielleicht, weil ich damit etwas Eigenes schaffe, das nicht einfach vorbeifährt oder zu laut bestellt wird. Acryl ist ehrlich. Es deckt gnadenlos, es lässt sich kaum manipulieren. Im Gegensatz zu meinen Gedanken. Die tricksen mich dauernd aus. Mal erzählen sie mir, ich sei ein Genie, mal ein Idiot. Wahrscheinlich stimmt beides.

Heute Morgen träumte ich, ich hätte meine Aura im Waschbecken verloren. Sie floss den Abfluss hinunter, wie eine billige Farbe. Ich bin aufgewacht und habe gelacht. So trocken, dass es fast ironisch war. Vielleicht war es nur ein Tagtraum, ein Hinweis meines Unterbewusstseins, dass ich endlich lernen sollte, mir selbst nicht zu trauen.

Zwischen den Zeilen dieses Textes könnte man lesen, dass ich Angst habe. Angst vor der Leere, die sich manchmal hinter meinen Bildern versteckt. Angst, dass das Schreiben nur ein Umweg ist, um nicht selbst in die Therapie zu gehen. Aber genau das ist der Trick: Wenn man es aufschreibt, ist es schon ein bisschen weniger gefährlich.

Bern schaut mir dabei zu. Die Altstadt ist mein Beobachter, meine stille Patientin. Ihre Fassaden wirken altklug, als hätten sie schon hundert ähnliche Gedanken gehört. Sie verraten mir nichts, aber sie beruhigen mich. „Alles wiederholt sich“, sagen die Mauern, „also warum machst du dir Sorgen?“

Vielleicht sind wir wirklich nicht allein im Universum. Vielleicht sitzen Außerirdische irgendwo und lesen meine Notizen, um zu verstehen, warum Menschen überhaupt malen. Vielleicht lachen sie über unsere Angst vor Montagen. Vielleicht beneiden sie uns sogar. Denn was ist luxuriöser, als sich über ein kleines inneres Chaos aufzuregen, während man in einer warmen Wohnung in Bern sitzt und Kaffee trinkt?

Ich frage mich, ob man durch Malen, Träumen oder Schreiben tatsächlich näher zu sich selbst kommt. Oder ob es nur eine raffinierte Selbstmanipulation ist. Ein Trick, der uns glauben lässt, wir hätten etwas verstanden. Wahrscheinlich beides. Doch in diesem Zwiespalt liegt der eigentliche Humor. Ich male eine Linie, und sofort frage ich mich: Ist sie gerade? Ist sie schief? Ist sie überhaupt wichtig?

Der Montag kennt keine Antworten. Er ist nur der Beginn eines Monats, der 31 Mal dasselbe Spiel spielt: Aufstehen, nachdenken, zweifeln, malen, schreiben. Aber in diesem Kreislauf liegt eine seltsame Form von Trost. Denn wenn alles wiederkehrt, dann auch die Hoffnung.

Und so beginne ich meinen Montag mit dem Gedanken: Vielleicht ist das Leben nur eine große Galerie, in der die meisten Menschen nie auftauchen. Aber die paar, die eintreten, sehen genau das Bild, das sie sehen sollen.

Ich male weiter. Mit Worten. Mit Acryl. Mit Träumen. Und ich hoffe, dass zwischen den Zeilen jemand das Muster erkennt.

Essay 2 – Dienstag: Spiegel der Gedanken

Dienstagmorgen. Schon beim Aufwachen merke ich: Montag war nur der Trailer. Der eigentliche Film beginnt heute. Ich liege im Bett und beobachte meine Gedanken wie Schrumpfköpfe, die auf einer alten Wandkarte tanzen. Jeder Gedanke trägt sein eigenes Tattoo, jede Erinnerung ein kleines Brandzeichen. Ich frage mich, warum wir so viel Wert darauf legen, uns selbst zu verstehen, während wir gleichzeitig alles daran setzen, es nicht zu tun.

Ich stehe auf. Kaffee? Ja, aber nur so viel, dass ich nicht explodiere. Mein Spiegel in der Altbauwohnung in Bern zeigt mir mein Gesicht. Ich sehe genau die gleiche Person wie gestern – und doch irgendwie anders. Es ist der Dienstag-Effekt: Wir sind die gleichen, aber wir fühlen uns fremd. Die Wände wirken schärfer, die Schatten länger. Ich frage mich, ob andere Menschen diese Veränderungen überhaupt bemerken oder ob wir alle nur kleine Schauspieler in einem Theaterstück sind, dessen Regie niemand kennt.

Heute zeichne ich. Acryl auf Leinwand. Es ist erstaunlich, wie die Farben sofort mit mir sprechen. Rot ist Wut, Blau ist Trauer, Gelb ist… naja, Gelb ist meistens nur irritiert. Ich mag Gelb nicht besonders. Meine Hand folgt den Linien, ohne dass ich groß darüber nachdenke. Vielleicht ist das der Punkt: Kreativität als Notfallplan für die Gedanken, die nicht stillstehen wollen.

Zwischen den Strichen tauchen plötzlich Gesichter auf. Schräge Gestalten, die mir auf der Straße begegnet sind, flimmern in meinem Kopf. Der Mann mit der übergroßen Brille, die Frau, die immer mit einem Hund spricht, als sei er ihr Anwalt. Sie alle wohnen jetzt in meiner Leinwand, ohne dass ich sie eingeladen hätte. Vielleicht sind sie die wahren Lehrer. Sie zeigen uns, dass Normalität nur eine Fassade ist, die wir freiwillig tragen.

Ich denke über Selbstliebe nach. Ein Wort, das sich so groß anfühlt, dass man fast Angst hat, es auszusprechen. Vielleicht lieben wir uns nie wirklich. Wir manipulieren uns selbst, glauben, wir würden uns heilen, während wir uns in Spiralen von Gedanken und Erinnerungen drehen. Selbstliebe ist ein Montag-Morgen-Gefühl, das man eigentlich nur in Stücken kaufen kann. Ich male diese Stücke in meine Leinwand, hoffe, dass sich daraus etwas Echtes zusammensetzt.

Träume kommen heute früh zurück. Ich erinnere mich an einen besonders seltsamen Traum: Ich schwebte über Bern, konnte die Altstadt überblicken, die Aare wie eine flüssige Silberschnur. Unter mir die Menschen, alle beschäftigt, alle getrieben von irgendetwas, das sie nicht benennen konnten. Ich fühlte mich gleichzeitig verbunden und unendlich einsam. Träumen ist wie das Beobachten des eigenen Films von außen – man kann eingreifen, aber selten ändern.

Die Therapie-Sitzungen beginnen erst nachmittags. Ich sitze schon jetzt in meinem Atelier und führe Gespräche mit den Gedanken, die noch niemand ausgesprochen hat. Manchmal schreibe ich diese Gedanken auf, manchmal male ich sie – es ist egal, solange sie sichtbar werden. Sichtbarkeit ist der erste Schritt, um sie zu akzeptieren.

Ich frage mich, warum wir Menschen so viel Angst vor Verlust haben. Vielleicht, weil wir längst gelernt haben, dass alles vergänglich ist: Liebe, Freundschaft, Erinnerungen. Vielleicht, weil wir als Kinder das erste Mal erfahren haben, dass Nähe zerbrechlich ist. Diese kleinen Traumas sind wie unsichtbare Farben auf unserer Haut, die wir erst beim zweiten Hinsehen erkennen.

Am Abend sitze ich in der Altstadt von Bern, beobachte die Laternen, die Häuser, die Menschen. Es gibt eine besondere Form von Trost darin, dass die Welt weiterläuft, egal wie wir uns fühlen. Ich sehe mich selbst im Schaufenster eines Cafés – verzerrt, fragmentiert, aber immer noch ich. Ein Montag war gestern, Dienstag ist heute. Vielleicht ist das alles, was wir wirklich brauchen: die Erkenntnis, dass wir durchhalten.

Ich male weiter. Linie um Linie, Farbe um Farbe. Zwischen den Strichen, in den Leerstellen, da wohnt etwas Echtes. Etwas, das nicht manipuliert werden kann, nicht kontrolliert, nicht erklärt. Und für einen Moment reicht das.

Essay 3 – Mittwoch: Zwischen Traum und Realität

Mittwochmorgen. Die Woche ist noch jung genug, um Hoffnung zu verspielen, und alt genug, um sie langsam einzufordern. Ich liege im Bett, starre die Decke an und frage mich, ob sie immer schon diese Flecken hatte oder ob sie ein Spiegel meiner Gedanken ist. Vielleicht ist es egal. Decken sind wie Menschen: man kann sie beobachten, aber sie verändern sich nicht für einen.

Ich stehe auf und gehe in mein Atelier. Acrylfarben liegen bereit, wie Soldaten, die auf einen Befehl warten, den ich selbst noch nicht formuliert habe. Ich beginne zu malen, ohne zu wissen, was entstehen wird. Es ist ein seltsamer Prozess: Ich fühle, dass etwas tief in mir vergraben ist, vielleicht ein Kindheits-Trauma, vielleicht ein vergessenes Gefühl der Freude. Ich male, weil das Malen es sichtbar macht, weil Farbe die Wahrheit schneller sagt als Worte.

Auf der Straße sehe ich die gewohnten Gesichter von Bern – der Mann mit dem Hund, die Frau mit dem riesigen Hut, der immer wieder irgendwohin zu verschwinden scheint. Ich frage mich, wie viele Geheimnisse in diesen alltäglichen Routinen wohnen. Ich male sie nicht direkt, aber ihre Schatten finden ihren Weg auf meine Leinwand. Schatten, die flüstern, dass wir alle auf irgendeine Weise geträumt werden, von jemandem oder etwas, das wir nicht kennen.

Heute denke ich über Selbstmanipulation nach. Wir sagen uns: „Ich weiß, was ich fühle.“ Aber meistens wissen wir nur, was wir fühlen sollen. Montag und Dienstag haben mich gelehrt, dass die Illusion von Kontrolle die größte Belohnung ist. Ich manipuliere meine Gedanken, um die Angst zu beruhigen, male, um die Einsamkeit zu füllen, schreibe, um die flüchtigen Träume festzuhalten. Vielleicht ist alles, was wir tun, nur ein Versuch, uns selbst zu retten.

In der Mittagspause träume ich halbbewusst: Ich fliege über die Aare, sehe die Altstadt aus der Vogelperspektive. Die Häuser wirken wie Miniaturen, die Menschen wie Spielfiguren. Ich frage mich, ob das wirkliche Leben nicht eher zwischen diesen Momenten des Beobachtens liegt – zwischen Traum und Realität, zwischen Selbstliebe und Selbstmanipulation, zwischen Wut und Zärtlichkeit.

Ich denke an Lucides Träumen. Die Fähigkeit, im Traum bewusst zu sein, sich zu steuern, die eigenen Flügel auszubreiten. Vielleicht ist es genau das, was wir im Wachzustand versuchen: Kontrolle über das Chaos, über die Gefühle, über die Realität. Doch im Atelier lerne ich, dass echte Freiheit nicht darin liegt, die Linien zu beherrschen, sondern in ihrer Akzeptanz.

Die Therapeutensitzungen beginnen später. Heute rede ich kaum. Ich höre. Worte, Pausen, Atemzüge. Jeder bringt seine eigene Geschichte, doch zwischen den Zeilen kann ich das Muster erkennen: Verlustängste, Kindheitsängste, die Angst, dass niemand sieht, wie zerbrechlich wir sind. Ich denke, dass ich das gleiche Muster in mir selbst trage. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich nicht nur als Therapeut, sondern auch als Mitreisender sehe.

Am Nachmittag laufe ich durch die Gassen Berns. Die Sonne bricht durch die alten Häuser und wirft lange Schatten. Ich sehe ein Kind, das einem Vogel hinterherläuft, und frage mich, wann wir aufgehört haben, Vögeln nachzujagen. Vielleicht hören wir auf, weil wir erwachsen werden, vielleicht, weil wir vergessen haben, wie leicht die Welt sein könnte. Ich male diese Erinnerung in Gedanken, ein inneres Bild, das niemand sehen kann, außer mir.

Am Abend sitze ich wieder vor der Leinwand. Die Farben sprechen leiser als zuvor, fast zögerlich. Vielleicht weil sie wissen, dass ich zwischen zwei Welten stehe: der inneren und der äußeren. Ich male weiter, ohne Anspruch auf Perfektion. Es ist Mittwoch, der Tag der kleinen Erkenntnisse, der halben Wahrheiten, des stillen Lachens über sich selbst.

Ich frage mich, ob wir die Welt nur interpretieren, um uns selbst zu verstehen, oder ob sie uns tatsächlich etwas zu sagen hat. Vielleicht beides. Vielleicht ist das Leben ein endloser Dialog zwischen dem, was wir sehen, und dem, was wir fühlen. Ich male, um zu antworten. Ich träume, um die Frage zu verstehen. Ich schreibe, um nicht zu vergessen.

Und dann merke ich: Mittwoch ist wie ein Spiegel, der uns zeigt, dass wir gleichzeitig Beobachter und Beobachtetes sind. Wir fliegen und fallen, lachen und weinen, malen und schreiben. Alles zur gleichen Zeit. Und das ist vielleicht genug.

Essay 4 – Donnerstag: Die Kunst des Unperfekten

Donnerstagmorgen. Die Woche hängt wie ein schiefer Pinsel über mir, und ich frage mich, warum wir so sehr auf Perfektion bestehen. Ich liege im Bett und beobachte den Lichtschein, der durch das Fenster fällt. Ein Strahl auf der Wand – schief, unkontrolliert, aber schön. Vielleicht ist das die wichtigste Lektion des Tages: Schönheit entsteht oft aus Fehlern, aus Unordnung, aus Zufall.

Im Atelier liegen meine Acrylfarben bereit, wie kleine Armeen voller Möglichkeiten. Ich beginne zu malen, und sofort merke ich, dass der Pinsel nicht tut, was ich will. Ich denke an das Leben: Wir planen, strukturieren, analysieren – und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Ein Spritzer, ein Fleck, eine Linie, die nicht dort ist, wo sie hingehört. Ich nenne es Kunst.

Die Straßen von Bern sind heute besonders lebendig. Ich sehe eine Frau, die mit einem Regenschirm in der Sonne läuft, und frage mich, ob sie das bewusst tut oder ob sie einfach ihrem eigenen Rhythmus folgt. Ein Mann mit einer Geige steht an der Aare, spielt Melodien, die nur die Enten verstehen. Schräge Figuren überall. Sie erinnern mich daran, dass das Leben nicht nur logisch ist, sondern auch absurd, spielerisch und manchmal einfach falsch – und genau deshalb richtig.

Donnerstag ist der Tag, an dem ich am liebsten an den Rändern der Realität stehe. Zwischen Träumen und Wachsein, zwischen Schreiben und Malen. Ich notiere meine Gedanken auf Papier, Linien, Worte, kleine Fragmente. Manchmal lese ich sie später und erkenne mich selbst kaum. Vielleicht ist genau das der Punkt: Wir sehen uns selbst oft nur aus der Distanz, aus dem Spiegel, aus dem Chaos.

Ich denke über Selbstliebe nach – diesmal anders. Nicht als großes Konzept, sondern als Sammlung kleiner Akte der Nachsicht. Einen Fleck auf der Leinwand akzeptieren, einen Fehler im Satz stehenlassen, eine Erinnerung loslassen, die weh tut. Selbstliebe ist kein Gipfeli am Sonntagmorgen, sie ist eher ein Tropfen Acryl auf der Leinwand, der sich weigert, zu verschwinden, und uns lehrt, dass wir auch bleiben dürfen, wie wir sind.

Ich erinnere mich an einen Traum, in dem ich durch die Altstadt von Bern schwebte, ohne dass mich jemand bemerkte. Die Gebäude waren größer als gewöhnlich, die Straßen leuchteten in Farben, die nur mein Unterbewusstsein kannte. Ich erkannte plötzlich, dass jeder Mensch, jede Begegnung, jede Emotion wie eine Farbe auf dieser Stadt ist. Manche grell, andere pastell, manche kaum sichtbar, aber alle existierend.

Heute nachmittag treffe ich einen Klienten, der Angst hat, etwas zu verlieren, das er nie wirklich besaß. Wir reden kaum, er zeichnet, ich beobachte. Manchmal reicht es, dass jemand einfach da ist, dass jemand den Raum teilt, dass das Chaos geteilt wird. Therapie ist weniger das Reden über Lösungen, als das Erkennen, dass man die Fragen nicht alleine beantworten muss.

Ich laufe durch die Altstadt und sehe die Schatten, die die Laternen werfen. Ich denke, dass diese Schatten mehr über uns aussagen als die hellen Stellen. Vielleicht, weil wir uns im Dunkeln selbst besser erkennen, wenn niemand zuschaut. Ich sehe eine Katze, die sich auf einem Fensterbrett dehnt, und frage mich, wie viele kleine Geheimnisse sie über Bern weiß. Ich male die Katze in Gedanken, weil sie mir zeigt, dass Beobachten oft wichtiger ist als Verstehen.

Am Abend sitze ich wieder vor der Leinwand. Ich übermale einige Linien, entferne andere, lasse ein paar stehen. Das Unperfekte ist die wahre Schönheit, denke ich. Ich male weiter, nicht um ein Bild zu erschaffen, sondern um mir selbst zu begegnen. Donnerstag ist der Tag des Unfertigen, des Experimentellen, des Lächelns über den eigenen Mangel an Kontrolle. Und vielleicht ist genau das, was uns heilt.

Essay 5 – Freitag: Fluchten und Fäden

Freitagmorgen. Die Woche hängt wie ein alter Teppich über mir, schwer und farbenfroh zugleich. Ich wache auf und merke sofort: Alles, was ich diese Woche gemalt, geschrieben oder gedacht habe, liegt noch irgendwo zwischen den Pinselstrichen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag – kleine Muster, kleine Narben, kleine Erfolge. Und nun ist Freitag da, dieser stille Beobachter am Ende der Reihe, der uns zwingt, Bilanz zu ziehen, ohne dass wir es wirklich wollen.

Ich gehe in mein Atelier und beginne zu malen. Acrylfarben fließen wie Erinnerungen, die man zu spät begreift. Manchmal spritzt ein Tropfen genau dort hin, wo er nicht hin sollte. Ich lache leise. Fehler, denke ich, sind die einzige Form der Ehrlichkeit, die uns bleibt. Und trotzdem versuchen wir ständig, sie zu korrigieren. Ich nicht. Ich male sie bewusst, zeige sie, akzeptiere sie. Vielleicht ist das mein stiller Protest gegen die Welt, die alles ordnen will.

Die Straßen Berns sind heute ein Theaterstück. Ein Mann in einem grünen Mantel geht rückwärts, als würde er die Woche zurückholen. Eine Frau telefoniert so leidenschaftlich, dass die Passanten kurz innehalten, nur um zu sehen, ob sie wütend, verliebt oder wahnsinnig ist. Ich zeichne sie in Gedanken. Sie werden Teil meiner inneren Galerie, ein Publikum, das mich weder beurteilt noch applaudiert – und gerade deshalb perfekt ist.

Ich denke über Fluchten nach. Nicht die großen, dramatischen, sondern die leisen. Die, die wir in Gedanken, Träumen, in Farbe suchen. Vielleicht ist Maltherapie genau das: eine Flucht, die uns gleichzeitig zurückführt zu uns selbst. Ich male eine Spirale, die ins Zentrum meiner eigenen Gedanken führt. Im Zentrum liegt Angst, Freude, Erinnerung, Lust, Trauer – und manchmal nur Leere. Ich lasse die Spirale stehen, ohne zu interpretieren. Interpretationen sind überbewertet.

Selbstliebe, diesmal subtil: Ich akzeptiere, dass ich die Woche nicht perfekt gemeistert habe. Dass ich mich manipuliert habe, um meine Gedanken zu ordnen. Dass ich gelacht und geweint habe, oft gleichzeitig. Dass ich geflogen bin in Träumen und gestolpert in der Realität. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Leben.

Nachmittags treffe ich einen Klienten, der seine Trauer in Bildern ausdrückt. Er hat Angst, dass die Farben nicht richtig sind. Ich sage nichts. Ich lächele nur. Denn ich weiß: Es gibt kein „richtig“. Nur sichtbar. Nur gespürt. Und genau das ist die Therapie, die wir oft übersehen: einfach sehen, einfach spüren, ohne zu analysieren, ohne zu beurteilen.

Ich laufe durch die Altstadt und sehe, wie die Sonne die Häuser in warmes Licht taucht. Die Schatten der Gassen wirken wie Adern, die durch die Stadt fließen. Ich frage mich, ob diese Schatten Geschichten kennen, die wir vergessen haben. Ich male sie im Kopf, flüchtig und doch präzise. Vielleicht sind die Geschichten das Wichtige, nicht die Gesichter, nicht die Worte, nicht die Wochentage.

Am Abend sitze ich wieder vor der Leinwand. Ich übermale, radiere, zeichne nach, verwische, lasse stehen. Freitag ist der Tag der kleinen Reflexionen, der unhörbaren Fluchten, der Gedanken, die wir nicht ausgesprochen haben. Ich male, um nicht zu vergessen, schreibe, um nicht zu verlieren, träume, um mich selbst zu sehen. Vielleicht ist das alles, was wir wirklich brauchen.

Und während ich die letzte Linie setze, merke ich: Alles ist verbunden – die Woche, die Menschen, die Farben, die Träume, die Straßen Berns. Ein unperfektes Muster, das dennoch Sinn macht, wenn man nur lange genug hinsieht. Freitag endet nicht mit einem Knall. Er endet mit einem leisen Aufatmen.

Essay 6 – Samstag: Tropfen, Melancholie und kleine Wunder

Samstagmorgen. Ich wache auf und höre es sofort: das monotone Tropfen der Kaffeemaschine. Ein Rhythmus, so gleichförmig, dass er fast meditativ wirkt. Nur dass es kein guter Rhythmus ist. Die Maschine ist defekt, und jeder Tropfen erinnert mich daran, dass nicht alles reparabel ist. Ein Tropfen nach dem anderen fällt, unaufhörlich, wie die kleinen Dinge, die wir falsch gemacht haben, wie die Chancen, die wir verpasst haben. Bei einer Kaffeemaschine kann man den Defekt beheben. Bei einem Leben nicht.

Ich stehe auf, gehe zum Tropfen, sehe die kleinen Pfützen auf der Arbeitsplatte und lache leise. Melancholie hat etwas Ironisches, besonders am Samstagmorgen, wenn die Welt draußen noch schläft. Ich koche Wasser auf, mische Notlösungen, experimentiere. Mein Frühstück ist improvisiert, wie vieles im Leben. Ich denke: Vielleicht besteht der Sinn nicht darin, alles zu reparieren, sondern darin, weiterzumachen, trotz der Tropfen, trotz der Löcher, trotz der Schäden.

Die Straßen von Bern erwachen langsam. Die Altstadt wirkt sanft, fast zärtlich, wenn die Sonne auf die alten Fassaden fällt. Ein Mann schiebt seinen Fahrradkorb, eine Frau streichelt ihren Hund, der mehr Persönlichkeit hat als manche Menschen, die ich kenne. Ich gehe spazieren und beobachte, als wäre ich ein Teil eines leisen Films, den niemand sonst versteht.

Ich denke über Maltherapie nach. Nicht als Therapie, sondern als Notfallplan für die Seele. Farben sind wie kleine Reparaturen, Tropfen, die irgendwo ins Leben fallen, um die Risse zu füllen. Aber so sehr ich Acryl mag, so sehr ich die Leinwand liebe, so sehr ich mich auch selbst heilen möchte – ein Leben lässt sich nicht einfach übermalen. Man kann nichts ausradieren, nichts wegwischen. Man kann höchstens akzeptieren.

Ich setze mich wieder an meine Leinwand. Ich male Tropfen. Nicht als Fehler, sondern als Ausdruck. Jeder Tropfen erinnert mich an die defekte Maschine, an die Melancholie, an die Unwiederbringlichkeit der Zeit. Gleichzeitig zeigt er mir, dass selbst Fehler etwas Schönes haben können. Ein Tropfen, der fällt, kann ein Bild erschaffen. Ein Leben, das bricht, kann Geschichten hinterlassen, die niemand löschen kann.

Am Nachmittag treffe ich jemanden für eine Sitzung, oder vielleicht ist es nur ein Austausch. Wir reden kaum, lassen die Farben sprechen, lassen die Gedanken fließen. Ich erkenne Muster – Angst, Verlust, Sehnsucht – und lächle still. Es ist Samstag, der Tag der langsamen Erkenntnis, der Reflexion, des stillen Beobachtens. Alles, was wir tun, ist ein Versuch, die Tropfen zu verstehen, die unaufhörlich fallen.

Abends sitze ich in der Altstadt, sehe die Lichter auf der Aare glitzern, höre das ferne Lachen, die Schritte auf Kopfsteinpflaster. Ich denke daran, dass das Leben tropft, dass es fließt, dass wir manchmal nur die Pfützen sehen, nicht die Ströme dahinter. Ich male, ich schreibe, ich träume – und ich lerne, dass es nicht darum geht, alles zu reparieren, sondern darum, die Tropfen zu akzeptieren und in ihnen etwas zu erkennen, das uns gehört.

Ein Tropfen nach dem anderen fällt. Die Kaffeemaschine bleibt defekt. Und ich? Ich sitze da, nehme die Farben, die Worte, die Gedanken, und lasse sie auf meine Leinwand fließen. Vielleicht ist das alles, was wir brauchen: ein wenig Kunst, ein wenig Reflexion und die leise Akzeptanz, dass das Leben nie wieder wie zuvor sein wird.

Essay 7 – Sonntag: Zwischen Ruhe und Sehnsucht

Sonntagmorgen. Die Stadt schläft noch, nur die Aare plätschert, als wollte sie die letzten Sorgen der Woche wegspülen. Ich liege im Bett, höre den fernen Klang von Schritten auf Kopfsteinpflaster, das leise Summen eines Lieferwagens. Ein Tag, der nichts verlangt, aber alles erlaubt. Perfekt für melancholische Gedanken, die wir während der Woche verdrängt haben.

Ich stehe auf, diesmal ohne defekte Kaffeemaschine – nur mit meinem alten Wasserkocher, der immerhin funktioniert. Ein Tropfen, der nicht stört, ein kleines Geschenk der Realität. Ich koche Tee, setze mich ans Fenster, sehe die Altstadt Berns in der Morgenruhe. Die Fassaden wirken weicher, die Schatten kürzer, die Welt wie in einem Gemälde, das jemand begonnen, aber nie vollendet hat.

Ich denke über die Woche nach. Montag war der Trailer, Dienstag die Spiegelung meiner eigenen Gedanken, Mittwoch die Balance zwischen Traum und Realität, Donnerstag das Unperfekte, Freitag die Fluchten – und Samstag die Tropfen der defekten Kaffeemaschine. Sonntag ist der Tag, an dem alles zusammenläuft, ohne dass man es zwingend erkennt. Alles wirkt wie ein lose zusammengefügtes Muster, das dennoch Sinn ergibt, wenn man lange genug hinsieht.

Ich male heute früh nur zaghaft. Die Farben fließen leiser als sonst, fast meditativ. Vielleicht ist Sonntag der Tag der kleinen Eingeständnisse: Ich gestehe mir selbst zu, dass ich Angst hatte, die Woche nicht zu überstehen. Dass ich Fehler gemacht habe, dass ich manchmal geflüchtet bin – in Träume, in Acryl, in Worte. Maltherapie, Schreiben, Beobachten – alles kleine Versuche, mich selbst zu retten, ohne dass jemand zusieht.

Während ich so male, sehe ich die Menschen in der Altstadt. Eine alte Frau füttert die Tauben, die sie vermutlich schon seit Jahren kennt. Ein Mann mit einem zerknitterten Hut spricht zu seinem Spiegelbild in einem Schaufenster, als ob er Ratschläge erhalten könnte. Schräge Gestalten, wie sie nur Bern kennt. Sie wirken eigenartig frei, als hätten sie den kleinen Trick entdeckt: Leben akzeptieren, nicht kontrollieren.

Ich denke an Lucides Träumen. Der Gedanke, dass wir in der Nacht die Realität steuern könnten, während wir tagsüber von ihr gesteuert werden, wirkt heute besonders tröstlich. Vielleicht liegt in diesen Träumen die einzige Form von Selbstliebe, die wir ohne Kompromisse üben können. Kontrolle, Schönheit, Chaos – alles in einem geschlossenen Kreislauf, nur wir als Zeugen.

Abends sitze ich auf meinem Balkon, beobachte die Aare, die Laternen, die späten Spaziergänger. Ich fühle mich gleichzeitig verbunden und seltsam isoliert. Vielleicht ist genau das der Sonntagseffekt: Man ist allein und doch nicht einsam, nachdenklich, aber nicht verzweifelt, wach, aber halb im Traum. Ich male die Szene in Gedanken, die Farben meiner inneren Welt fließen in die Realität hinaus, leise, fast unhörbar.