19,99 €

Mehr erfahren.

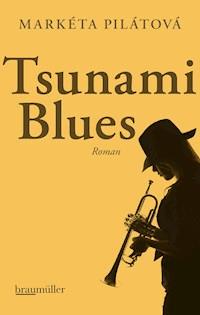

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die junge Trompeterin Karla Klimentová aus der südmährischen Barockstadt Kroměříž wird vom verheerenden Tsunami zu Weihnachten 2004 nicht nur ihrer Eltern beraubt, sondern auch ihrer Fähigkeit zu musizieren und zu komponieren. Doch etwas ist ihr erhalten geblieben: Der kubanische Jazzmusiker Lázaro Milo, der auf verschlungenen Pfaden 1968 in die mährische Provinz geraten war und seitdem hier mit seiner Frau Jitka lebt, hat ihr neben dem Blues auch seine Muttersprache beigebracht. Dank ihres kubanischen Akzents gerät die verstörte Karla, als sie ihr Spanisch-Studium an der Universität in Olmütz aufnimmt, in die Obhut der charismatischen Professorin Jenůfa Topinková. Diese Grande Dame der Hispanistik trägt ihr eigenes kubanisches Geheimnis mit sich herum … Sie nimmt Karla unerwartet mit auf eine Expedition zu kubanischen Oppositionellen in Havanna und in die Provinz der Karibikinsel. Dort ist Karla allerdings bald auf sich allein gestellt und muss sich erneut selbst zu helfen wissen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Markéta Pilátová

Tsunami Blues

Roman

MARKÉTA PILÁTOVÁ

Tsunami Blues

Roman

Aus dem Tschechischen von Mirko Kraetsch

Der Verlag dankt dem Ministerium für Kultur der Tschechischen Republik für die Förderung dieser Übersetzung.

Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Tsunami Blues bei Torst, Prag. Übersetzung aus dem Tschechischen von Mirko Kraetsch.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1. Auflage 2016

© 2016 by Braumüller GmbH

Servitengasse 5, A-1090 Wien

www.braumueller.at

Coverfoto: © Shutterstock/TheWorst

ISBN Printausgabe: 978-3-99200-175-0

ISBN E-Book: 978-3-99200-176-7

Die Musik ist ein Weinen

Wasser eine geschlossene Membran

Welt, Geschichte, Geschichten, Wahn

Inhalt

Schnee am steinernen Brunnen

Karla

Karla

Konzert für eine alte Dame

Karla

Hypnose und DNA

Lázaros Flug

Karla

Lázaro und Karla

Lázaro

Eine Begegnung hispanistischer Art

Jenůfa

Karla

Jenůfa

Karla

Jenůfa

Karla

Jenůfa

Karla

Ein Anfang

Karla

Jenůfa

Karla

Unterwegs

Karla

Jenůfa

Karla

Jenůfa

Karla

Jenůfa

Lázaro

Jenůfa

Karla

Jenůfa

Ramón

Ramón empfängt Jenůfa

Karlas Nacht

Jenůfas Wohnung

Schnee am steinernen Brunnen

Mährisch-Kleinstadt, 23. Dezember 2004

Lázaro breitet die Arme aus. Seine braunen, warmen Arme, auf die nächtlicher Schnee rieselt. Er taut und sickert durch das Baumwollhemd allmählich bis auf die Haut. Braun ist sie, als speichere sie die Wärme längst vergangener Tage. Er setzt sich auf den Brunnensockel und der Schnee flirrt durch den Frost. Gedämpfte Stille hat sich überall zu hohen Wehen aufgetürmt und die Stimmen der Passanten verhallen als Echos in den Seitenstraßen.

Das ist nicht mehr die Stadt, in der er einst nicht leben wollte. Das in seine Kirchen und Schlossparks selbstverliebte, schneeüberstiebte Provinznest. Längst hat Lázaro sich eingewöhnt. Zugedeckt mit dem eisigen, grau gestreiften Federbett des Älterwerdens. Er sinkt hinein und seine Flucht löst sich in Wohlgefallen auf. Kalter Schweiß steht in Tröpfchen auf der viel zu heißen kubanischen Stirn. Alles atmet leise unterm Ansturm des Frosts und die Menschen bewegen sich wie starre Gebilde aus Eis.

„Warum schreibt sie nicht, verdammt?“, denkt Lázaro. Er kann sich nicht mehr auf die frischen Schneeflocken konzentrieren, muss an Karla denken. „Warum meldet sie sich nicht? Übt sie überhaupt?“ Er stellt sich ihre vollen Lippen vor, den perfekten Andruck der Trompeterin Karla Klimentová. Er hört auch den schrillen Klang, das Kreischen ihres Instruments. „Ich muss ihr schreiben“, nimmt Lázaro sich vor. Lázaro Milo, der schon mit Gonzalo Rubalcaba spielte.

Kaum war Karla vor ein paar Tagen nach Thailand abgereist, suchten ihn wieder die tropischen Bilder heim. So nennt er seine Erinnerungen an Kuba. Vielleicht, weil Karla nicht in die Tropen wollte und weil Lázaro das nicht begriff. Wie kann jemand nicht durch heißen Sand stapfen wollen, in einer kleinen Bucht Trompete üben oder einfach so am Meer herumliegen und lesen?

„Una tonta“, macht er auf Spanisch seinem Unmut Luft, denn er will das seltsame Gefühl übertönen, das Karlas Schweigen in ihm hervorruft. Sie schreibt ihm oft, sie kommunizieren auf Spanisch, auch das hat Lázaro ihr beigebracht. Karla Klimentová nämlich ist ein persönliches Projekt von ihm. Nur einmal im Leben trifft man jemanden, dem man mehr beibringen will, als man selber kann.

Karla

Keiner wird von Karla verlangen, dass sie den Aufruhr registriert, den sie jedes Mal verursacht, wenn sie irgendwo auftaucht. Denn Karla registriert außer dem Chaos und der Musik in sich kaum etwas. Wenn sie sich selbst beschreiben sollte, würde sie zornig abgehackt so beginnen: begabt … vielleicht, neurotisch, unlogisch, launisch, liest viel, isst wenig, dürr, flach, Kreidekörper, Sommersprossen, lange rote Haare, wenn sie spricht, fasst sie sich ans Muttermal oben am linken Handgelenk, wickelt ihre Haare so lange um den Finger, bis sie verfitzen, und dann muss sie die Spitzen schneiden. Blöde Kuh. Beim Spielen schließt sie die graugrünen Augen. Und sie spielt andauernd.

Karla ist ein wandelnder Wirbelsturm. Die Augen einer Sirene, ein Zwinkern genügt, ein einziger Trompetenton, und die Matrosen springen kopfüber von Bord. Die Pupillen immer ein wenig feucht, beim Spielen lösen sich hin und wieder durch die Kraft des Einatmens salzige Tränen, Töne wabern in ihr Tag um Tag wie wogende Tafelberge. Karla geht nicht, nein, sie schreitet auf ihren langen, dürren Beinen einher wie ein erboster Storch. Wenn sie nicht spielt, neigt sie zu wütenden Ausbrüchen, speit ihre Pubertät aus wie Pyroklasten, und alles, womit sie sich keinen Rat weiß, wenn die Eltern sich streiten, wenn ihr Spiegelbild einfach nicht stimmen will, wenn sie jemand berührt, von dem sie glaubt, sich in ihn verlieben zu müssen, aber es geht nicht, weil’s halt einfach nicht geht … all das schleudert sie über Bord, denn denken kann sie nur an die Musik. Sie spürt nur Töne. Die schweißigen, heißen Hände der Jungs und ihr beschleunigter Atem sind für sie so weit weg. Musik ist ihre einzige richtige Nahrung, denn ansonsten lebt sie von Schoko-Croissants, Orangen und Cornflakes mit Mayo. Alle finden sie voll neben der Spur, dabei würde gern die Hälfte von denen, die Karla kennen, mit ihr dort neben der Spur sein. Mitmachen beim Chaos in ihrem Kopf, das würden sie gern. Karla spielt, auch wenn sie die Trompete nicht an ihre Lippen führt. Sie träumt Melodien und Harmonien, sie kommen zu ihr auf Besuch, und sie weiß, dass es nichts anderes gibt als die Wellen der Musik, die gemächlich in ihrem Körper hin und her schwappen.

Karla

Thailand, 26. Dezember 2004, Solitonen

„Wie ist das, die Leute zum Kochen zu bringen? Ich meine, mit der Trompete? Mit dem Klang, den alle so bewundern? Verdammt, wie ich dich darum beneide! Ich spiel schon seit Ewigkeiten auf dem Knochen hier, hahaha, und noch nie hab ich so einen Aufruhr ausgelöst … Was soll’s, ich lern immer was dazu und gerade jetzt eben von dir. Also, machst du das, damit du sie zum Kochen bringst?“, fragt mich die schwarze Silhouette. Ich schweige und sie antwortet sich selbst: „Das ist … ein Kick. Ein Tosen, Geräusche … mit anderen Wellen kollidieren und von ihnen nehmen, was zu holen ist … zum Soliton werden … eine große Sache, die in jedem Falle kleine Sachen einholt. Hahaha.“

„Soli… was?“, frage ich.

„Soliton, Schatz, Soliton. Eine irre Welle. Normalerweise sind ja Wellen Luschen, sie haben ein bisschen Spaß und dann bauen sie ab. Die hier allerdings ist eine selbstständige, unabhängige Hure. Eine scheiß Feministin. Eine Nutte ohne Zuhälter. Nennt ihren Preis und vertrinkt ihn dann in Ruhe allein in ihrer Bude. Eine Welle, von der keiner weiß, wie sie sich bildet, eine dralle Welle, die kommt, wann sie will, und auf hunderttausend Weisen tötet. Sie löst sich nicht auf, zerfließt nicht, keine Brandung, und man kann sie für eine Menge Sachen verwenden … Zellen, Licht, Geräusche, auch für einen Tsunami ist sie prima geeignet … hahaha … Die Mörderin … sie kann nicht anders, verstehst du?“ Das Hahaha klingt wie das Quaken einer riesigen Kröte, die sich in eine Ente verwandelt hat.

Keine Ahnung, worüber sie da redet, was für Solitonen, was für Wellen, was für Geräusche, was sie da quasselt, die … Silhouette.

„Und du bist so ein Soliton?“, frage ich.

„Ach wo, hahaha, ich doch nicht, Schatz. Ich bin die Schwarze oder die Weiße, mit dem Paddel, Gevatter Tod, oder auch Gevatterin, wie man’s nimmt, ich hab kein Geschlecht, ich tapp nicht in die Genderfalle, hahaha … Ich bin eine Vorstellung davon, was danach kommt. Schatz.“ Sie nennt mich so. Hier nennt sie mich so.

Sie war in der Ferne aufgetaucht. Auf einem Wellenkamm ritt sie am Horizont entlang auf einem großen, breiten Board und stieß sich mit einem Paddel ab. Eine Surferin, hab ich gedacht. Ihr Schatten reichte bis zu mir und verunreinigte als unendliche Schliere den Himmel. Sie fuhr langsam, ruderte bedächtig auf der Wassermasse, die unter ihr mit gigantischer Geschwindigkeit dahinraste. Das Haar zu einem schweren schwarzen Zopf geflochten, in einer Hand das Paddel, in der anderen ein Knochen, und in den hinein blies sie ab und zu. Ein Hauch, und die gewaltige Welle gebar das nächste Wasserungetüm, spie es wütend aus, die schwarze Surferin kippelte ganz leicht und paddelte hinüber auf den Kamm der neuen Welle. Wie lange schafft sie’s, sich zu halten? Als ob ich nicht wüsste, dass es ewig so weitergehen kann.

Da war eine Eule am Strand. Eine kleine, braune Eule. Ich weiß nicht, ob sie mich ansah. Sie drehte nur den Kopf nach allen Seiten. Der Sand war Schnee. Weiß strahlte er im Mondlicht.

Die Nacht dauerte an. Das Wasser donnerte nicht. Still lag es vor mir. So wie es weitere tausende Jahre vor mir liegen würde. Nächtelang schöpfte ich das reglose Wasser mit meinen weißen, sonnenverbrannten Händen.

Wasserwellen. Solitonen. Sie hatte davon gesprochen. Dauernd redete sie von ihnen. Zerfloss vor Begeisterung, wie ein Soliton einen anderen vernichten konnte oder sich ihm auch bloß anschloss. Tonnenweise Geschwätz über Solitonen. Es fällt mir wieder ein. Ich sitze. Dann liege ich. Die Eule dreht den Kopf. Ihren kleinen, braunen Kopf. Meine Füße versinken im Sand, er ist randvoll mit Federn. Eulenwellen. Unendlich alte, traurige Wasser. Sie strömen unter mir dahin, sind verräterisch, dumpf wie verrostete Panzer mit gelöster Bremse. Sie füllen sich mit Menschen. In Schichten sind sie hineingequetscht und durchtränkt von jenem Klang, nicht hü, nicht hott. Vom Ton der Surferin, die nicht auf ihrem blöden Knochen spielen kann. Gefühlstaub ist sie, hört nichts. Spielt falsch, quietscht wie eine krepierende Maus. Und während sie spielt, dringt das Wasser trotzig in die flachen Städte mit den Häuserschachteln vor, schiebt sie vor sich her und jongliert mit ihnen wie mit alten abgenagten Kadavern. Seitlich gerahmt wird das Wasser vom trockenen Knacken der Palmen, sie biegen sich unter den Körpern, die es geschafft haben, hinaufzuklettern, das trockene Knacken raschelt mit dem Wind, und in ihm der aufgelöste Geruch von grauem Zinn. Dann lässt die Welle alles zu Boden sinken, zertritt es und spuckt aus, bevor sie sich auf eine andere, unbekannte schmutzige Stelle stürzt.

Ich gehe weiter, das Wasser strömt neben mir her, aber es ist still und ich sehe wie am Tag, ich sehe, wie durchsichtig es ist, blau, grün, mit den weißen Kanten der Schaumkronen in der Ferne. Ich gehe und weiß, dass ich niemals stehen bleiben darf. Würde ich das tun, hätte mich die Schwarze auf dem Surfbrett wieder.

Ich bin draußen und übe. Lázaro hat mir geschrieben und mich ausgeschimpft, dass ich ihm nicht schreibe und dass ich bestimmt auf die Trompete pfeife. Ich! Also wollte ich ihn beruhigen, den alten Zausel. Ich bin um sechs Uhr aufgestanden. Hab mich auf die Stille gefreut. Jedes Mal freue ich mich auf die Stille, weil ich dann mein zerstreutes, unübersichtliches Hirn auch hören kann. Es quatscht dummes Zeug. Oder ist das sie, die so schwarz bellt? Ich denk nicht nach. Lausche dem Knacken, wie sich mir im Kopf verschiedene Solitonenteile hin und her schieben. Dann verlier ich mich darin. Atme nur noch. Das hat Lázaro mir beigebracht. Vielleicht ist das sein Yoga, einatmen und dann lange, so lange wie möglich ausatmen. „Atme und du bist nicht nerviosa“, hat er immer gesagt. Ich spüre meinen Blutdruck, fühle meine Lippen schwellen, protestieren, und nach dem Spielen sind sie völlig aufgeplatzt.

Ich spiele, und dann fange ich an zurückzuweichen, ich lasse die Trompete nicht mehr los, aber statt für mich zu spielen, trompete ich jetzt das Wasser an, weiß der Teufel, warum es immer näher kommt. Es spielt mit mir, erst weicht es zurück, verschwindet wie an den Haaren gezogen im Bauch des Meeres, dann ist es wieder da, wie eine Endlosschleife aus Harmonien. Ein Soliton. Ein riesiger Soliton, der sich der Surferin von der Leine losgerissen hat. Ich trompete ihm in zwölf Takten entgegen. Ich bin Blueserin, die im Irrenhaus zur Feuerwehrfrau geworden ist, eine verwirrte Schamanin, die viel zu viel Regen herbeigerufen hat. Das Wasser ist überall vor mir. Die Trompete wie ein Kinderspielzeug. Mein Körper schießt wie ein programmierter Katapult meine Seele davon, sie fliegt und meine Beine sind an ihr festgegurtet und verschwinden im Marschrhythmus von Bluespionieren irgendwo in der Hölle.

Die unglaubliche Welle ist jetzt bei mir. Ich lasse die Trompete in den Sand fallen und renne. Renne und kann nicht mehr anhalten, das Entsetzen erlaubt es mir nicht. Mein Hirn gibt statt Gequatsche nun klare Befehle und die Trompete in meinem Kopf jault. Dann wird sie still und raschelt nur noch, die Beine knicken mir weg und ich sehe Schnee. Sehe ihn überall um mich herum am Strand. Haufen aus kühlem Schnee, Schnee, der mir durch Mark und Bein dringt, und überall liegen schwarze Säcke voll mit steifen, schwellenden Leichen launig in der Gegend herum. In ihnen blubbert es. Tag um Tag schwarze Säcke und weißer Schnee. Ich falle in Schneewehen hinein und die Menschen aus dem Wasser flüstern boshaft mit ihren weißen Stimmen: „Du elende Verräterin, bist abgehauen und hast uns hiergelassen, hast uns im Stich gelassen, im Stich, du Sau mit deiner scheiß Musik.“

Konzert für eine alte Dame

Mährisch-Kleinstadt, 26. Dezember 2004

Lázaro sah es im Fernsehen. Auch diese Aufnahmen gehörten zu seinen tropischen Bildern. Genau so waren sie vor langer Zeit in Kuba vor einem Hurrikan geflohen oder vor den surrealistischen Wolkenbrüchen, die jeglichen Sinn davonspülen konnten, den irgendein Anhäufen von Besitztümern haben mochte. Jetzt hatte Lázaro die Nachrichten angeschaltet. Ein Mann mit Sakko und hellgrüner Krawatte verkündete dem Volk betrübt, dass in Thailand ein gewaltiger Tsunami gewütet hätte und dass auch tschechische Touristen vermisst würden. Lázaro schluckte. Er rief Jitka und beide starrten ungläubig die Welle an, die über den Bildschirm raste. Ruinen von Luxushotels, graue, von abgeknickten Palmen übersäte Strände. „Da ist doch Karla gerade, was ist denn mit ihr?“, fragte Jitka sinnlos, als hätte Lázaro gerade eine Depesche oder eine SMS direkt aus der tschechischen Botschaft bekommen.

„Woher soll ich das wissen, verdammt?“, fuhr er sie unnötigerweise an. Dann stand er von seinem Sessel auf und ging zum Telefon.

„Guten Abend, spreche ich mit Frau Klimentová? Hier ist Lázaro Milo. Ich bin Karlas Lehrer vom Konservatorium“, begann er gestelzt.

„Guten Tag, Herr Milo“, sagte mit genauso steifer Stimme Karlas Großmutter. „Sie rufen wegen dem Tsunami an, richtig?“

„Ja, haben Sie was von ihnen gehört?“, fragte Lázaro, diesmal leiser.

„Nein, bis jetzt nicht, aber ich glaube fest daran, dass sie … in Ordnung sind. Vor allem Karla, die kriegt immer so schrecklichen Sonnenbrand“, murmelte Frau Klimentová zusammenhanglos ins Telefon.

„Sonnenbrand“, wunderte sich Lázaro.

„Sie hat so empfindliche Haut, Sie wissen doch, die ganzen Sommersprossen.“

„Ach ja, die Sommersprossen.“ Lázaro begriff, dass die alte Dame unter Schock stand.

„Soll ich … Soll ich vielleicht zu Ihnen kommen?“, fragte er nach einem Moment bedrückter Stille, in dem keiner den Hörer losließ.

Lázaro wusste von Karla, dass die Apothekerin Jiřina Klimentová Witwe war und allein lebte. Eine Kirchenchorsängerin der alten Schule. Pedantisch, übervorsichtig und maßlos stolz auf Karlas musikalische Begabung. Die einzige aus der ganzen Familie. Er stellte sich die stille, altmodische Wohnung im dritten Stock in der Schmiedegasse gleich beim Marktplatz vor. Dort saß die zarte Dame mit ihrer violetten Frisur, die an Zuckerwatte erinnerte, und wartete auf Neuigkeiten.

„Ich bin gleich da, bitte warten Sie auf mich, gehen Sie nirgendwohin, ja? Draußen ist furchtbarer Frost und von der Botschaft aus könnte ein Anruf kommen oder so“, instruierte Lázaro sie und kam sich vor wie der vernünftige Sohn.

„Jitka, du, ich geh mal schnell zur alten Frau Klimentová, sie hat noch keine Nachricht, und ich mach mir um sie … um alle, ich mach mir einfach Sorgen“, erläuterte Lázaro seiner Frau.

„Soll ich mitgehen?“

„Nein, lieber nicht.“ Das war Lázaro einfach so herausgerutscht, er wusste nicht einmal, warum er Jitka nicht dabeihaben wollte.

Er zog sich im Flur gerade die Winterschuhe an, als sie ihn fragte: „Wozu nimmst du die Trompete mit?“ und ihren Blick verblüfft auf das schwarze, mit alten Aufklebern übersäte Futteral mit dem Instrument heftete.

„Das weiß ich selbst nicht“, musste Lázaro zugeben, der ganz automatisch nach der Trompete gegriffen hatte, dem aber jetzt bewusst wurde, dass ihn diese Bewegung beruhigt hatte, also behielt er das Futteral in der Hand.

Er drückte Jitka mit seinen Lippen, die denen von Karla so ähnelten, einen dicken Schmatzer auf den Handrücken. Jitka fuhr ihm durch die dünner werdenden grau melierten Locken und sog ihren Duft ein – etwas zwischen Löwenzahnhonig, den sich Lázaro kiloweise in den Tee rührte, und Mentholbonbons der Marke Halls, zu denen er eine starke Abhängkeit entwickelt hatte. Er behauptete, dass er dank ihnen beim Spielen keine trockene Kehle bekam.

Eilig stapfte er vom Plattenbauviertel Slovan aus, wo er mit Jitka schon beinahe fünfzehn Jahre lebte, leicht bergan, überquerte leergefegte, vereiste Kreuzungen, und unter seinen Sohlen knirschten Klumpen aus breitgefahrenem Schnee. Er ging in Richtung Zentrum, und in den Arkaden der Schmiedegasse kam er an dem Schaukasten vorbei, wo Bekanntmachungen des Rathauses und Todesanzeigen ausgehängt wurden.

Er läutete an einer altmodischen Klingel und war unangenehm überrascht, dass dieser Nachfahre des mechanischen Zeitalters mit einer Wechselsprechanlage verknüpft war. „Ja bitte?“, ertönte die Stimme von Frau Klimentová, verzerrt und knisternd wie das Fell eines Katers.

„Lázaro Milo hier“, knisterte Lázaro zurück.

„Ich komm runter“, sagte Frau Klimentová, zog sich die mit Kaninchenfell gefütterte Hausjacke über, hielt sich am leicht vereisten Geländer fest und stieg langsam die Steinstufen aus dem dritten Stock hinab.

Sie gingen durch einen langen Hausflur und keuchten gemeinsam die Treppen hinauf. Sie mit schmerzenden Knien und Asthma und er mit zwanzig Kilo Übergewicht. Dann führte die alte Dame Lázaro in den Korridor, der mit roten Mohnblüten tapeziert war. „Kommen Sie, kommen Sie rein, bleiben Sie nicht hier stehen“, forderte sie Lázaro auf und schaute ähnlich überrascht wie Jitka das Futteral in seiner Hand an. „Gehen Sie noch irgendwo spielen?“

„Nein, ich weiß auch nicht, warum ich die Trompete mitgenommen habe.“ Lázaro zuckte mit den Schultern und legte das Futteral auf dem Schuhschrank ab.

„Kann ich Ihnen was anbieten? Tee? Oder Kaffee?“ Sie führte ihn ins Wohnzimmer, wo sie ihn auf eine abgewetzte grüne Ledercouch setzte.

„Schwedisches Modell, die haben mein Mann und ich auf Raten gekauft, das Erste, was wir für diese Wohnung angeschafft haben, ich hab sie jetzt dreißig Jahre und werde sie niemals wegschmeißen!“, verkündete sie Lázaro entschlossen, als sei er der böse Mann vom Sozialamt, der ihr nicht gestatten wolle, die alte Couch mit ins Altersheim zu nehmen.

„Einen Tee, wenn ich darf, und falls Sie ein wenig Honig hätten, wäre das ausgesprochen hervorragend“, bat Lázaro, der sich auch nach so vielen Jahren nicht daran gewöhnt hatte, dass das Tschechische angesichts der übertriebenen hispanischen Superlative seine slawische Nase rümpfte.

„Gewiss doch, Sie mögen Löwenzahnhonig, stimmt’s?“, erinnerte sich die alte Dame.

„Ja, woher wissen Sie das?“

„Von Karla“, sagte Frau Klimentová, hielt auf einmal inne und trippelte dann nervös zurück in Richtung Couch. Sie schwiegen.

„Soll ich den Fernseher anmachen?“, fragte sie.

„Da wird nichts mehr kommen, ich glaube, die wiederholen nur die Abendnachrichten, aber wenn Sie wollen, schalten Sie ruhig ein.“ Lázaro rutschte auf dem Leder herum und wünschte sich, die alte Dame möge Nein sagen.

„Nein, lieber nicht“, sagte sie.

„Ich geh den Tee holen, machen Sie’s sich inzwischen bequem, Sie müssen ja von unterwegs ganz durchgefroren sein“, merkte sie besorgt an und verschwand endlich in die Küche.

Lázaro saß auf der Couch und die schwedische Federung drückte gegen seinen kubanischen Hintern. An der Wand hing das Bild, von dem ihm Karla erzählt hatte, dass sie es gerne anschaut, wenn sie spielt. „Ich guck mir gern den durchgeknallten Windhund von der Oma an“, sagte sie. Erst jetzt begriff Lázaro, was genau Karla gemeint hatte. Auf dem rechteckigen Temperagemälde stand ein übertrieben langgestreckter Windhund mit Spinnenbeinen, der an einem braunen Stuhl lehnte und ins Unbestimmte schaute. In seiner ruhigen Haltung und dem leeren Blick sah auch Lázaro eine indolente Schönheit, dank der es hin und wieder möglich war, sein eigenes Scherflein beizutragen, sein Stöckchen mit ins Feuer zu legen, seine Daune mit zu den Daunen ins Federbett der Kunst zu stopfen. Und sich dann darin herumzuwälzen, wenn die Welt gewaltig außer Rand und Band geraten war. Und das war sie jetzt. Lázaro starrte flehentlich den eleganten, teilnahmslosen Windhund an und wünschte sich nichts sehnlicher, als in seinen Augen wenigstens einen Schatten des mageren Mädchens mit der Trompete in der Hand zu erblicken. In den Windhundaugen aber war nichts.

„So, bitte schön“, sagte seine Gastgeberin, in einen Becher mit Supermarkt-Reklame hatte sie duftenden Tee eingegossen.

„Von denen hab ich an die zwanzig. Wissen Sie, das ist mein Hobby. Ich mache immer die Rätsel auf den Werbezetteln und sende die Lösungen ein, und gelegentlich losen sie mich aus und schicken mir einen Becher. Alle lachen mich aus, aber ich kriege gern Päckchen … wahrscheinlich mach ich’s deshalb. Die sind geschmacklos, was?“, lächelte Frau Klimentová und ihre Haartönung erstrahlte im Licht der rosafarbenen Lampe mit den Kristallperlschnüren.

„Nein, sind sie nicht, warum denn?“, schwor Lázaro.

„Aber sicher, meine ehrlich gewonnenen Becher“, lachte sie.

„Spielt Karla hier?“, fragte Lázaro.

„Ja, da stört sie keinen. Die Wände sind dick und in dieser Etage wohnt außer mir niemand, nebenan ist nur ein leeres Büro“, erklärte die alte Dame eifrig und musterte Lázaro. Seine braune Stirn, die Hände mit den schlanken Fingern und die zwei tiefen Falten über der Nasenwurzel.

„Sind Sie gläubig, Herr Lázaro?“, sprach sie ihn diesmal mit dem Vornamen an.

„Nein, leider nicht“, antwortete er nach einem Moment des Zögerns. „Und Sie?“ Er blickte auf ihr silbernes Medaillon mit einer Madonna.

„Ich schon, Gott sei Dank“, lächelte sie besänftigend, als wolle sie ihm gleichzeitig sagen: „Das kommt schon … nur eine Weile Geduld … und der Glaube lässt sich auf ihrer Schulter nieder wie ein zahmes Täubchen.“

Sie schauten sich an, und hätte jemand sagen wollen, dass die Nacht noch jung war, dann wäre es die Wahrheit gewesen. Die Nacht vor ihnen war unverschämt kraftvoll, so wie vor einigen Stunden der Tsunami. Lázaro wusste nicht, ob er sich mit dieser eigenartig zugeknöpften und gleichzeitig freundlichen Dame unterhalten wollte oder nicht. Vermutlich war er gekommen, um sie abzulenken, aber jetzt wusste er nicht, warum er tatsächlich hier saß. Vielleicht machte er sich gar keine Sorgen um Karlas Großmutter, vielleicht machte er sich Sorgen um seine eigenen Alpträume. Die könnten ihn just heute Nacht heimsuchen, mächtig mit den Flügeln schlagen und über den Ozean davonfliegen. Und wie alle sorgte er für ihr Wohlergehen und kam hin und wieder an ihre Flügel wie an einen schmerzenden Zahn.

„Darf ich fragen, woran Sie gerade denken?“, fragte Frau Klimentová.

„Ich habe an Kuba gedacht“, antwortete Lázaro brav.

„Haben Sie Heimweh?“, erkundigte sie sich weiter, und er wusste endlich, warum er hergekommen war. Warum er in diesem alten Zimmer saß, einen schrägen Windhund vor blauem Hintergrund anschaute und eine silberne Madonna am Hals einer unbekannten Frau.

„Nein, habe ich nicht. Weil ich geflohen bin. Geflohen und schließlich in dieser Stadt gelandet, wo mich überhaupt nichts an Kuba erinnert. Gar nichts. Verstehen Sie?“ Die Worte begannen aus ihm herauszufließen und die alte Dame hörte ihm zu. Sie kannte ihn aus Karlas Erzählungen, und dabei wusste sie in Wirklichkeit nichts über ihn. Ihm ging es bei ihr genau so. Er fühlte sich ihr nahe, weil Karla gelegentlich von ihr sprach, aber gleichzeitig hatte er sie nie zuvor gesehen. Es ging hier weder um ein Geständnis noch um eine Beichte. Er sprach auch nicht zu Frau Klimentová, sondern zu sich selbst. Erzählte sich selbst laut seinen persönlichen Mythos, so wie er ihn für sich zu linearen, manchmal auch zyklischen, immer aber perfekt unerträglichen Erinnerungen zusammengesetzt hatte.

Seine Gastgeberin betrachtete ihn genau so wie der Windhund auf dem Bild – vielleicht war er nach ihrem Vorbild gemalt. Sie lauschte im Zimmer neben dem leeren Büro dem Lehrer ihrer Enkelin, Lázaro Milo. Sie wartete auf irgendeine Nachricht und hörte ihm zu. In dieser jungen, monströs starken Nacht, durchdrungen von einer Welle, die erwacht war aufgrund von weit zurückliegenden Erschütterungen unter Wasser, von denen Karlas Großmutter nicht das Geringste wusste. Trotzdem war sie sich gewiss, dass das glühende Magma, das sich in den Ozean ergossen hatte, auch ihr ruhiges Dasein in der Schmiedegasse überflutete und beendete. Der kubanische Trompeter und die mährische Apothekerin konnten sich in dieser Nacht absolut alles erzählen.

„Das ist alles schon so lange her“, begann Lázaro.

„Erzählen Sie, wir haben Zeit, viel Zeit … bis zum Morgen, Sie bleiben bis morgen früh hier, nicht wahr?“, bat sie ihn und er war froh. Die Vorstellung von vielen Stunden auf der grünen Couch beruhigte ihn.

„Ich rufe nur meine Frau an, damit sie keine Angst bekommt, ansonsten ja, ich bleibe hier … gerne“, fügte er hinzu und sprach gleich weiter: „Vielleicht hängt das mit der Welle zusammen, als hätte sich auch in mir etwas schrecklich Altes in Bewegung gesetzt, etwas, was ich eigentlich vollkommen verdrängen wollte. Nehmen Sie’s mir nicht übel, dass ich das so sage, es klingt vielleicht blöd, aber ich habe vermutlich etwas erlebt, was Sie jetzt gerade durchmachen.“

„Was meinen Sie?“ Sie runzelte die Stirn.

„Ich meine den Zustand, dass Sie auf eine Nachricht warten, dass Sie nicht wissen, ob jemand, der Ihnen irrsinnig viel bedeutet, noch lebt oder nicht“, erklärte er leise.

„Ach so, und Sie haben nach einer Katastrophe auf Kuba auch auf so eine Nachricht gewartet, vor langer Zeit?“ Es sah so aus, als hätte er ihre vollste Aufmerksamkeit. Sie saßen jetzt im selben Boot, auf einem Dampfer mitten auf einem breiten Fluss, der in ein tropisches, warmes Meer mündete.

„Bis heute warte ich“, sagte Lázaro, es klang wie das Echo in einer kleinen Baumhöhle, aus der vor Jahren eine braune Eule herausgeflogen war und sich dann in den warmen weißen Sand gesetzt hatte.

Jiřina Klimentová fragte ihn in dieser Nacht nichts mehr. Sie schwiegen. Lázaro hatte auf einmal keine Lust mehr zu erzählen. Sie spürte das und hakte nicht weiter nach. Sie sagte nur: „Wollen Sie mir was vorspielen?“ Und während sie im Nachbarzimmer herumkramte, wo Karla auch eigene Kompositionen in einer kleinen Holzschachtel aufbewahrte, rief Lázaro Jitka an, dass er über Nacht bleiben werde.

„Geht klar, und bleib mir anständig, okay?“, bemühte sie sich um einen Scherz, aber Lázaro nickte nur müde und verabschiedete sich bis zum Morgen. Aus dem Korridor holte er die Trompete und setzte sich wieder auf die Couch. Frau Klimentová brachte die Noten. „Ich hasse die Stille“, seufzte sie. „Ich muss immer das Radio laufen haben, ein Konzert im Kulturradio hören, oder ich hab den Fernseher an, damit hier jemand redet, wenn schon nicht mit mir, dann wenigstens einfach so, damit ich nicht alleine bin. Das ist wahrscheinlich primitiv, aber auch deswegen bin ich immer froh, wenn Karla spielt.“

Lázaro, der bis jetzt in die Notenblätter versenkt war, sprang plötzlich auf und sagte: „Was ist das? Was sind das für Stücke?“

„Das hat teilweise Karla selbst geschrieben, aber sicher bin ich mir im Einzelnen nicht, Sie kennen sie ja, die Geheimniskrämerin, sagt mir nie, was sie eigentlich macht, ob sie übt oder ihre eigenen Sachen spielt. Aber sie hat komponiert, das weiß ich“, erläuterte die alte Dame. Lázaro tauchte wieder in die Noten ein. Lauter Blues. Voller harmonischer Endlosschleifen, Dur und Moll, Blues für Trompete, für Karlas Trompete und für ihren Stil, zu spielen: kantig, wütend, mit heiseren Verschleifungen, der beste Blues, den Lázaro in letzter Zeit gehört hat. Weder eine perfekte Struktur noch eine durchdachte Form. Wie, als Muddy Waters zum ersten Mal ein Kabel an seine schäbige Gitarre angeschlossen und es in den Verstärker gesteckt hat. Darin lag dieses ursprüngliche Gefühl von etwas Altem und neu Entdecktem, was einmal in tausend Jahren an die Oberfläche kommt und dann langsam zurück ins kollektive Nichtwissen hinabsinkt. Wir wussten alle, dass so etwas schon Millionen Mal da war, aber niemand von uns war in der Lage, sich zu erinnern, wann er so eine Musik schon einmal gehört hatte. Jeder war sich aber sicher, dass sie ihn schon mal bei Nacht besucht und zur Geisterstunde mit ihm einen Quickie im Halbschlaf geschoben hatte. Eine nackte und lustvolle, vor Wonne maunzende Musik, die schlafwandlerisch mit offenem Haar und nackten Knien herumtappte, sich in den Hüften wog, für immer traurig, und all unsere Sünden erheischte, für die sie um Erlösung bitten könnte.

Diese Musik verschob die Grenzen nirgendwohin. Allerdings war klar, dass sie auch gar keine Grenzen verschieben wollte. Ihrem Wesen nach war das eine sehr altmodische Musik. Sie folgte der Tradition, hing ihr am Rockzipfel, aber gleichzeitig, und das überraschte Lázaro am meisten, zwang sie ihn, sich hinzusetzen, mit den Noten mitzusummen und sich im Takt zu wiegen.

„Das sind Blues-Stücke“, erklärte er.

„Ja, sie hat mir gesagt, dass sie traurige Sachen komponieren will.“ Karlas Großmutter schüttelte missbilligend den Kopf. „Das habe ich nicht so recht verstanden, so ein junges Ding!“ Wieder nickte sie energisch mit dem Kopf, als würde sie mit ihrer Enkelin streiten.

„Vielleicht denken junge Mädchen aus den verschiedensten Gründen am allerliebsten an den Tod … Und an die Liebe natürlich“, begann Lázaro zu philosophieren. Dann fischte er ein Hustenbonbon aus der Tasche und bot auch seiner Gastgeberin eins an.

„Nein danke, aber spielen Sie, ich kann’s kaum erwarten …“

Also stellte sich Lázaro die Noten auf den Ständer, den ihm die alte Dame bereitgestellt hatte, und spielte. Er verwandelte sich vor ihren Augen in eine der froststarren Figuren, die sich durch die Straßen der kleinen, verschneiten Stadt bewegten. Seine Silhouette spiegelte sich im Fenster, das von einer Straßenlampe beleuchtet wurde. In diesem Bild war das gesamte Erinnerungsgerümpel aus Jiřina Klimentovás Leben. Es spiegelte sich im matten Glanz von Lázaros Trompete. Die Noten rieselten auf den grünen Teppich, der farblich gut zum abgewetzten Leder der Couch passte. Karlas Großmutter sah erneut die Adern an den Armen ihres Mannes, sie sah, wie er mit dem Nachbarn das schwere Möbelstück ins Zimmer schleppte. Sie hörte das gedämpfte Fluchen der beiden, das sich mit dem Wehklagen der Trompete verflocht. Lázaro stand da und seine braunen Hände liebkosten Karlas Musik. Endlich hatte Frau Klimentová das Bedürfnis zu weinen. Der Schock, der eigentlich erst kommen sollte, war längst an ihr vorbeigegangen.

Karla

Thailand, 27. Dezember 2004, Verheerung

Der Strand ist grau, nicht mehr weiß. Wasserleichen landen mit jeder weiteren Welle an. Die lange Gestalt ist den ganzen Tag hier in Bewegung. Sie setzt sich mit Schwung einen schwarzen Irokesenkamm auf, bindet ihr Haar zu einem Kriegszopf zusammen. Jedenfalls seh ich sie heute so. Die Sonne glüht in kalten, brennenden Kreisen. Ich weiß nicht, wo die Trompete ist, kann also weder zum Angriff noch zur Verteidigung blasen. Musik ist hier sinnlos. Vor allem meine. Das sagt sie, die schwarze Jazzerin bei der grauen Jamsession. Endlos drischt sie rhythmisch auf ihren weißen Knochen ein. Wütend und falsch haut sie auf ihm herum und bläst hinein. Sie haut auf ihm herum und der schwarze Hahnenkamm fällt ihr in die weiße Stirn. Wir umarmen uns, sie ist kalt und nass, schmeckt salzig und ihr Speichel ist bitter, in ihrem Schritt blüht Raureif. Ich wälze mich mit ihr über den Strand, der graue Sand bleibt an unseren Silhouetten kleben, und die Eule, die kleine Eule am Strand, dreht wie immer ihren Kopf nach allen Seiten.

Dann ist es vorbei, obwohl ich noch nicht wollte, ich wollte noch ein bisschen spielen und Radau machen mit ihr. Doch sie richtet sich auf, so lang, bläst mir ihren trunkenen Atem ins Gesicht und sagt: „Ich hab genug, Mädchen, ich hab für heute echt genug, aber du mach ruhig weiter, mach alleine weiter. Hahaha.“ Steht auf und zerrt unter dem grauen, schleimigen Seetang eine silberne Sense hervor.

Ich gehe über feuchten, kalten Sand. Jede Nacht wird er dunkel, und es scheint, als ob er nie wieder so weiß werden würde wie vorher. Ich habe Hunger, aber jedes Mal ist er anders stark, manchmal spüre ich ihn überhaupt nicht. Tagsüber sagen mir irgendwelche Leute, was ich machen soll. Einige sogar mit tschechischem Akzent, vielleicht verstehe ich sie ja. Sie reden, bewegen ihre Lippen, geben mir Wasser in einer Plastikflasche. Wollen mir Blut abnehmen, ich begreife nicht, warum, mir wird schon vom Gedanken daran schlecht. Ich schüttle den Kopf und renne weg. Sie laufen mir nach, packen mich an den Armen und reden und reden. Ich soll was essen, viel trinken, mir was um den Kopf wickeln, sonst würde ihn die Sonne verbrennen. Und ich soll mich eincremen. Meine Haut ist viel zu weiß. „Sie sieht aus wie ein rothaariger Engel“, höre ich ein Mädchen mit gestreiftem T-Shirt sagen. Dann höre ich nichts mehr, weil ich wieder losrenne und ihr Gerede und die Ratschläge hinter mir lasse. Ich muss weitermachen, so hat sie’s mir gesagt, und ich gehorche, muss der Langen mit dem schwarzen Kriegerkamm gehorchen. Sie hat mir so viel gesagt. Auch, dass der, der sucht, nichts findet. Meint sie damit meine Eltern? Meint sie damit, dass ich sie nicht finde? „Meinst du damit, dass …“ Ich renne los über den grauen Strand, und in meine Füße bohren sich Splitter von Holzhäusern, die die Welle weggefegt hat.

„Ich meine, dass der, der sucht, nichts findet.“ Sie kommt auf mich zu, endlos lang, setzt sich eine schwarze Sonnenbrille auf und betrachtet eingehend die Eule am Strand. Sie nähert sich ihr langsam, und die Eule, statt wegzufliegen, hört auf, ihren Kopf nach allen Seiten zu drehen.

In den folgenden Nächten brennen an den Stränden Feuer. Beim Anzünden stinkt es nach Benzin. Ausgemergelte kleine Jungs handeln mit Körperteilen. Die salzverkrusteten, ausgeblichenen Shorts kleben ihnen an den mageren Schenkeln. Abgehackt schreien sie sich etwas zu. Verdatterte Touristen treten zögernd näher und betrachten, was sie in den Händen und in den dunklen Plastiksäcken haben. Sie trauen ihren Augen nicht. Auch ich schaue hinein. Meinen Augen traue ich. Ich habe vor nichts Angst, ich habe keine Angst, bloß die Möglichkeit, dass ich in einem Plastiksack tatsächlich finde, was ich suche, schnürt mir die Luft ab. „Such weiter, auch wenn du nichts findest“, hat sie mir heute Nacht befohlen. Die ellenlange Surferin, die wieder bei mir war, um mir was auf den beiden marmorglatten Knochen vorzutröten. Ich hatte erwartet, sie würde mich bitten, dass auch ich was spiele, das könnte sie immerhin wollen, aber die Trompete hab ich irgendwo verloren.

„Warum ich? Warum bin ausgerechnet ich nicht ertrunken? Warum ich?!“, brülle ich ihr hinterher und sie dreht sich endlich um. „Du hast was, das ich haben will. Du hast den Klang, den ich will. Du kannst spielen, wie ich es nicht kann. Du spielst Sachen, die ich schon irgendwo gehört hab, einmal hab ich das auf einer langen Welle schon gehört, und ich will das nachspielen können, ich will, verstehst du?“, zischt sie drohend, ihre Augen sind die einer Schlange, schmale Schlitze des Nichts verschlucken das Licht.

„Du gibst es mir, du musst es mir geben, deswegen hab ich dafür gesorgt, dass du nicht langsam am Meeresgrund krepierst. Du gibst mir im Gegenzug deine Musik. Und wenn nicht, dann …“

„Dann was?“

„Ach nichts.“ Sie verzieht das Gesicht. „Ich nehm immer das Zweitbeste von jedem von euch. Jeder kann irgendwas am besten, und solange du was hast, das du mir beibringen kannst, übe ich mich in Geduld.“

Ich suche. Ich suche meine Eltern an irgendeinem Strand in Thailand. Es könnte auch Vietnam sein oder Kambodscha oder sonst wo, wo das Meer warm ist wie aufgewärmte Kartoffelsuppe und die Strände voll mit kaltem Sand, der die Füße kühlt wie der samtige Schlamm auf dem Grund der March. Das sind Kulissen und ich stoße dagegen, als ob sie aus Granit wären und nicht aus Erinnerungspappe, aus Realitätsfetzen, zusammengekleistert aus Flügeln abendlicher Zikaden. Ich suche und bin durcheinander, schon längst müsste ich kalt sein und den Löffel abgegeben haben, denn alles um mich her steigt und sinkt mit den Gezeiten. Die Übelkeit, die mir den Magen umdreht, die Leere und die ganzen unterschiedlichen Gerüche der Angst, Bangigkeit und danach Wut. Und dann Müdigkeit. Fahrig und lautlos. Sie juckt mich am ganzen Körper, also setze ich mich hin und kratze mir die Müdigkeit ins Blut. Statt dem Kopf nur eine schmerzende Keramikscherbe. Und dann steh ich auf. Stehe auf wie ein Ultramarathonläufer nach zweihundertfünfzig Kilometern durch die Wüste Gobi. Ich stoße auf gelegentliche Leichenhallen, bläuliche Füße, die aus schwarzem Plastik ragen, auf Gesichter, die ich nicht kenne, auf dunkel verfärbte Augenlider, die ich öffnen müsste, um darunterzuschauen und zu sehen … Was eigentlich? Meine Kindheit? Die suche ich doch eigentlich, oder? Sicherheit? Die Welt, wie ich sie kenne? Ich suche meinen Vater und meine Mutter, aber vielleicht suche ich ja gar nicht unbedingt die beiden, obwohl ich vor allem und ausschließlich sie suchen sollte. Bloß sind das jetzt schon Schatten. Und Schatten tanzen um mich herum. Tanzen über dem Wasser, dem rosagrauen Wasser der Dämmerung, aber ihre Silhouetten halten sich viel zu tief, jede ihrer Bewegungen zerfließt gleich in den Wellen, und ehe ich es schaffe, sie zu sehen, sind sie schon verschwunden im ewigen Auf und Ab und im wütenden Zischen des Meeres.

Wenn sie wieder erscheinen, tanzen sie langsamer, trauriger, ihre Trauer wiegt mich sachte in den Schlaf. Sie rufen mir etwas zu, winken mir und wollen, dass ich näher komme, zu ihnen ans Wasser gehe, und gemeinsam mit ihr, der schwarzen Zauberin, versuchen sie mich zu überzeugen, dass das Schattenreich für sie genau das Richtige ist. Bloß stimmt das nicht, das ist nur eine weitere von ihren Lügen! Wieso begreifen sie das nicht? Wieso begreife das nur ich? Ich muss sie finden. Sie zurückholen, denn das da geht nicht. Das da passiert einfach nicht. Schlicht und ergreifend: nein! Nur, wie soll ich sie herbeirufen? Mich erinnern. An sie denken. Jedes Detail in meinem Gedächtnis ausgraben. Dann vielleicht treten sie aus ihrer schlammigen, matschigen Halbwelt heraus, in der sie jetzt herumstapfen und nicht wissen, wo es langgeht. Erinnerungen sind vielleicht nicht die angenehmste Variante, aber andererseits sind auch Verständnislosigkeit und Hass besser als gar nichts. Sie haben schärfere Konturen als das Glück. Ich kann mich viel besser an sie erinnern.

Schon ziemlich lange hatte sich zwischen uns dreien eine zunehmend stickigere Atmosphäre breitgemacht. Das waren keine gute Zeiten, die letzten beiden Jahre. Ein Sumpf, in dem man einsank und immer weiter runtergezogen wurde. Dauernd haben sich die zwei gestritten, und ich tat so, als ob ich es nicht höre, weil es mich nicht interessiert hat. Ihre Probleme haben mich gestört, geärgert, wahnsinnig gemacht. Mamas Gejammere, dass mein Vater ständig außer Haus ist. Von ihm allerdings hab ich nie gehört, dass er sich über irgendwas beschwert hätte – weil er ständig außer Haus war. Er hat eine große Firma geleitet, irgendwas an Österreicher und Deutsche verkauft. Stahl oder Rohre oder was weiß ich, was der erfolgreiche Laufbursche der Westler eigentlich gemacht hat. Er konnte mir das nie richtig erklären. Aber wie willst du einer Trompeterin klarmachen, wie man in Ostrau oder Brünn einem Österreicher Rohre für eine halbe Million verkauft? Mama hat sich ums Haus gekümmert und davor wahrscheinlich auch um mich, obwohl ich mir da nicht so sicher bin, weil sie meistens damit zu tun hatte, Dallas zu gucken, ihre Lieblingszeitschriften zu lesen, Mein Garten und das Gourmet-Magazin, zu bügeln und im Café am Markt mit ihrer besten Freundin zu quatschen. Nadja. Ich hab sie Tante Nadja genannt, obwohl das gar nicht meine Tante war und ich sie auch nicht leiden konnte. Ungefähr vor einem Monat, als Mama dachte, ich bin nicht zu Hause, hab ich gehört, wie sie Nadja am Telefon ihr Herz ausschüttet: „Kinder in der Pubertät sind wirklich furchtbar, absolut erbarmungslos. So wie Karla, die mir in aller Seelenruhe sagt, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist! Kapierst du das? Wo kommt das bei ihr her, so eine Grausamkeit? Sie weiß nichts vom Leben und nimmt sich raus, über meins zu urteilen. Gestern hat sie mir verkündet: Das Einzige, was ich je geschafft hab, war, mich gut zu verheiraten. Dass ich aber eh nicht glücklich damit bin, ich will’s mir bloß nicht eingestehn, kapierst du das?“

Mehr brauchte ich gar nicht zu hören. Klar hab ich das zu ihr gesagt, bloß hat sie dabei vergessen, dass das im Streit war und als Selbstverteidigung. Sie hat angefangen, auf mir rumzuhacken! Ihr hat nicht gefallen, dass ich mich nicht so für Jungs interessiere. Direkt hat sie das natürlich nicht gesagt, sie hat was anderes und eigentlich viel Schlimmeres gesagt: dass ich mich komisch anziehe, dass mir egal ist, wie ich aussehe, dass ich mir ein bisschen die Haare zurechtmachen könnte und dass andere Mädchen viel mehr für schöne Sachen ausgeben und sich ab und zu auch schminken. Sie hätte kein Problem damit, mir Geld für Klamotten zu geben und mit mir shoppen zu gehen. Das fehlte noch! Ich hab gekocht vor Wut. Sie kann sich mit ihrem Hühnerhirn, zugekleistert mit dem Schrott aus ihrer Gartenzeitschrift, kein größeres Glück für ein Mädchen vorstellen, als einen zu heiraten, der ihr dann ein Haus mit Swimmingpool hinstellt, so wie Papa das mit ihr gemacht hat. Weiter reicht ihre Vorstellungskraft einfach nicht. Eigentlich kann sie sich nicht mal vorstellen, unzufrieden oder unglücklich zu sein. Es reicht ihr, sich bei Nadja zu beschweren, sich ein bisschen Luft zu machen, tief durchzuatmen, und dann geht sie bügeln oder legt sich an den Pool.

Und im nächsten Evergreen geht’s darum, dass ich keine Freunde habe. Lázaro zählt nicht, weil das mein Lehrer ist. Fast hätte sie gefragt, ob ich mit ihm in die Kiste hüpfe. Vorsichtshalber hat sie’s aber wenigstens angedeutet: „Das ist doch nur dein Lehrer, oder?“ Nie schafft sie’s, was direkt zu sagen. Mir wär’s viel lieber gewesen, wenn sie zum Beispiel gefragt hätte: „Ins Bett gehst du aber mit Lázaro nicht, oder?“ Das hat sie aber nicht hingekriegt, immer bloß das Rumgesuhle in ihren ewigen Andeutungen. Eigentlich wollte sie ja sagen: „Pass auf, dieser Lázaro, immerhin, das ist ein Schwarzer, du weißt schon …“ Genau das hat sie an der Trompete und an meinem Spielen vermutlich am meisten gestört: dass mir das einer beibringt, der nicht die richtige Hautfarbe hat.

Aber dass ich keine Freunde habe, das ist wahr. Allerdings brauch ich nicht so ’ne blöde Gans wie Tante Nadja, um mich bei Torte mit Schlagsahne an ihrer Schulter auszuheulen und den neuesten Tratsch durchzuhecheln. Außerdem gibt’s in Mährisch-Kleinstadt keine Mädchen, die mitgekriegt haben, dass Madonna eine Ghettobitch ist und überhaupt nicht singen kann, und dass Markenklamotten genauso gut sind wie die aus dem Secondhand oder vom Vietnamesen, bloß dass einem dabei keiner das Hirn durchpustet mit irgendwelchem Geschwafel von Exklusivität. Ich hab mich ein paarmal echt bemüht, mich mit jemandem anzufreunden, weil Mama dauernd auf mich eingeredet hat, dass ich ja nicht normal sein kann, wenn ich mich mit niemandem verabrede, aber das hab ich aufgegeben. Vielleicht zu schnell. Mir hat bloß echt den letzten Nerv geraubt, dass man mit keiner wenigstens halbwegs normalen Gleichaltrigen über Bücher oder Musik reden konnte. Klamotten interessieren mich nicht, auf Diät bin ich auch nicht, ich hab keine Bulimie oder Magersucht, und mit Jungs hab ich eben andere Erfahrungen gemacht als sie. Klar hab ich schon mit einem geschlafen, aber das war ein deprimierendes Erlebnis, das in mir keine bleibenden Spuren hinterlassen hat, im Unterschied dazu können diese Uschis tage- und jahrelang darüber reden und jedes Detail analysieren, jedes Lächeln oder jede Grimasse von den Jungs, denen sie eh piepegal sind. Ich hatte keinen Bock, den Trutschen zu erklären, dass Jungs mich eher marginal tangieren, sonst hätten die gedacht, dass ich mich wichtigmache oder lesbisch bin. Dabei merk ich doch, dass die Jungs auf mich fliegen und mich dann entweder absolut vergöttern und mir nicht mehr von der Seite weichen oder demonstrativ durch mich durchgucken und glauben, dass sie mich so für sich einnehmen können, dazwischen gibt es nichts. Und ich? Manchmal bin ich neugierig, das schon, ich war neugierig, wie das ist, aber es hat mir einfach nicht gefallen, mich hat irritiert, dass der Typ aus der Dreizehnten dann dauernd vor dem Konservatorium gewartet hat und in die Kneipe oder auf eine Party wollte, oder er hat ständig gebettelt, dass wir wieder zu ihm in sein möbliertes Zimmer gehen. Dann hat er aufgegeben, mir hat das irgendwie leidgetan, ich hab versucht, das zu vergessen, aber nicht ihn als meinen Freund, sondern die peinliche Stille drumrum. Ich weiß nicht mal, warum mir das mit ihm eigentlich nicht gefallen hat. Er war zärtlich, und gut aussehn tut er auch. Eigentlich kann ich auch nicht sagen, dass mir’s nicht gefallen hätte, es hat mich nur in eine unerträgliche Traurigkeit gestürzt. Weil ich einfach wusste, dass das keine Liebe war. „Post coitum animal triste“, hat Oma gesagt, als ich ihr das versucht hab zu beschreiben. Sie ist die Einzige, die davon weiß, und sie ist auch die Einzige, die sich in dieser Hinsicht für mich interessiert, sie gibt mir unschätzbare Tipps, zum Beispiel dass beim Sex alles erlaubt ist, was beiden angenehm ist, und dass an erster Stelle die Verhütung steht und dass besser als die Pille ein ganz normaler Gummi ist, oder wenn der Junge schon erfahren ist, dann der Interruptus. Falls der Gummi platzt, würde mir Oma die „Pille danach“ aus der Apotheke besorgen. Freundinnen habe ich also keine, und über Sex rede ich am häufigsten mit meiner Großmutter.

Dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat Mama aber, als sie mich mal so berechnend vorsichtig gefragt hat, ob es sein kann, dass ich vielleicht zu viel lese … Meine Reaktion war, dass ich eher zu wenig lese, weil ich noch viel lieber, als zu lesen, Trompete übe, und das beansprucht an die sechs bis acht Stunden täglich. „Ich könnte das wahrscheinlich nicht“, hat sie dann mit ihrem dumpfen Lächeln gesagt. Meiner Meinung nach müsste so ein schlichtes Gemüt mit Wirtschafts-Fachabitur verpflichtet sein, zehn Stunden pro Tag zu lesen. Bloß, wer weiß, ob das was nützt. Sie selber macht ja gar nichts Richtiges, aber mich hat sie in Millionen von Kursen geschickt, von denen schließlich – noch vor Keramik, Laienspiel und Tennis – die Volkskunstschule mit Musikschwerpunkt auf voller Linie gesiegt hat. Und dann gab’s für mich nur noch die Trompete. Ihre ruhige, gestreckte und gewölbte Gegenwart. Ich konnte in sie reinbrüllen, wie ich Lust hatte, konnte die Parallelwelten meiner Eltern in das dünnwandige Metall mit den glänzenden Knöpfen reinhauchen und sie so vergessen, sie verdrängen, sie komplett verschwinden lassen. Die Trompete hat Mama selbstverständlich nicht gefallen, ihrer Ansicht nach ist das doch nichts für Mädchen. Sie wollte, dass ich Klavierspielen lerne, das wäre viel, viel romantischer. Bloß wollte ich nicht romantisch sein, ich wollte mit aller Kraft in meine neue großartige Trompete blasen und brüllen.

Die meiste Zeit bin ich eh bei Oma in der Apotheke, die ist immer in Stimmung für mich. Meine Oma, die Apothekerin. Sie duftet nach Salben und Tees und Kosmetik vom Toten Meer und geht mit mir regelmäßig in die Bibliothek. Sie leiht sich selbst so viele Romane aus, dass gar nicht alle in ihr Einkaufsnetz passen. Dann liest sie sie alle, oder verspeist sie eher, denn mir kommt es immer so vor, dass Oma, wenn sie liest, an einer Möhre knabbert, gerade dass sie sich beim Umblättern nicht die Finger ableckt. Auch in der Apotheke liest sie, wenn gerade niemand im Laden ist, sie sitzt seitlich auf einem kleinen Ledersessel hinter dem Verkaufstresen, schmeißt die Beine über die abgewetzte Armlehne und versenkt sich selig in einen Roman oder ein Computerhandbuch oder blättert in einem Herbarium. Jeden Montagnachmittag sind wir gemeinsam in der Bibliothek und Oma fragt mich immer, warum ich mir dies oder jenes ausgeliehen hab, und wenn wir die Bücher zurückbringen, fragt sie dann, welches mir am besten gefallen hat und warum. Sie stört sich nie daran, dass ich mich nicht besonders zurechtmache oder keine Freundinnen habe. Vielleicht ist sie froh, dass ich so mehr Zeit mit ihr verbringe. Liebe ich meine Großmutter mehr als meine Eltern? Eindeutig ja. Meine Eltern sind Außerirdische. Sie leben in ihrem außerplanetarischen und kalten Universum, das darin besteht, Kohle zu verdienen, die kleinstädtische Fasson zu wahren und in Andeutungen zu reden.

Trotzdem suche ich sie aber weiter. Das ist nämlich richtig. Ich versteh’s ja selbst nicht ganz. Bin ich wirklich so grausam, wie Mama am Telefon zu Nadja gesagt hat? In letzter Zeit hab ich ihnen gegenüber nur Wut empfunden, Liebe fast nie. Ich wollte ihnen in nichts ähnlich sein, wollte alles anders machen als sie. Und ich war fest entschlossen, dass ich, wenn ich mein Abi in der Tasche habe, meinen Krempel packe, mir die Trompete schnappe und in Bars und auf der Straße spiele, dass ich auf sie pfeife und auf ihren verkorksten Kosmos, in dem sich alles nur darum dreht, was man isst, was man anzieht, dass man ein Haus hat und es im Leben zu was bringt. Bin ich grausam? Oder ist das nur mein Selbsterhaltungstrieb?

Nach Thailand bin ich mitgefahren, weil mir Oma immer in den Ohren lag, dass ich damit Papa, ihrem allerliebsten Liebling, eine Freude mache, und ich wiederum wollte ihr eine Freude machen. Streit mit Mama gab’s vor dem Abflug – sie begriff nicht, wie ich nur einen kleinen Rucksack mit drei T-Shirts und zwei kurzen Hosen drin mitnehmen kann –, während der Hinreise – sie begriff nicht, dass ich mir im Duty-free nichts kaufen wollte, und beschwerte sich, dass ich mich nicht genug mit ihr unterhalte, und ich hatte den Eindruck, dass es ihr eh am liebsten gewesen wäre, wenn an meiner Stelle ihre Nadja mitgefahren wäre. Und als wir endlich da waren, haben wir uns zur Abwechslung im Hotel gestritten.

Papa muss von uns ziemlich entsetzt gewesen sein, denn weil er nicht viel zu Hause ist, hat er uns nicht so im Blick. An einem Punkt hab ich gesehen, wie er uns angewidert zusieht und dabei so aussieht, als ob er es ziemlich bereut, eine Familie zu haben.

Jetzt allerdings suche ich sie und gebe mir Mühe, sie aus der Schattenwelt zurückzulocken, aus ihrer Lügenwelt, mit der Selbstverständlichkeit eines Kleinkinds, mit der Selbstverständlichkeit meines unlogischen Hirns, das letzten Endes immer das macht, was es will. Mit dem natürlichen Instinkt eines Haustiers, das sich draußen verlaufen hat und verzweifelt den Weg zurück sucht. Oma würde wahrscheinlich sagen: „Karla, deine Mutter ist deine Mutter, da kann man nichts machen. Außerdem hast du sie lieb, auch wenn du glaubst, dass das nicht so ist. Das regelt sich alles, das alles gehört zum Leben.“

Na ja, ehrlich gesagt hab ich das Phrasendreschen von Oma nie wirklich gebraucht, aber auf einmal ist das alles wahr. Immer und immer wieder versuche ich, mir die zwei so genau wie möglich vorzustellen. Mama, wie sie unentschlossen im Garten herumsteht und nicht weiß, ob sie die Tulpen am ersten September in die Erde eingraben soll oder vielleicht doch erst am zehnten, wie es in ihrer Zeitschrift stand. Sie pustet sich den auftoupierten Pony aus der Stirn, die lackierten Fingernägel mit Arbeitshandschuhen geschützt, und sieht zwischen den Beeten völlig verloren aus. Papa ist wieder sonst wo. Vielleicht bei einer Besprechung, vielleicht im Hotel mit seiner Kollegin Hanka, auf die Mama eifersüchtig ist, aber sie kann nichts tun, weil Hanka die beste Analytikerin der Firma ist und es uns auch dank ihr so gut geht. Papa ist für mich viel durchschaubarer. Keine Spur von Unentschlossenheit. Wenn ich ihn als Ton spielen sollte, wäre er rein und spitz. Papa hat sich um eine Verständigung zwischen uns nie auch nur bemüht. Ich war nur ein weiteres seltsames Ding in seinem Leben, mit dem er sich nicht recht zu helfen wusste. In seinen Zeitmanagement-Handbüchern stand nichts über Beziehungen zu pubertierenden, musikalisch begabten Töchtern, also beschäftigte er sich nicht weiter damit. Er strich mich von seiner To-do-Liste, denn ich brachte keinerlei Effekt. Er sorgte für Nahrung und Kleidung, vielleicht weil es sich in Mährisch-Kleinstadt einfach so gehörte. Vielleicht auch wegen Oma, um ihr eine Freude zu machen, denn seine Mutter war für ihn so etwas wie ein Gebetbuch. Er verehrte sie, betete sie an und war immer empfänglich für ihre Ratschläge.

Ich wühle noch tiefer in mir und muss zugeben, dass ich meinen Vater eigentlich bewundert habe. Sogar seine Art zu sprechen. Meine Großeltern waren aus Böhmen nach Mährisch-Kleinstadt gekommen, weil Opa hier eine Arbeit bekommen hatte. Der hatte einen Jargon drauf wie ein echter Prager Pepík, und Papa auch, und sie sind das nie losgeworden, obwohl sich überall um sie herum die Felder der Hanna-Ebene erstreckten und die Betonung der Wörter und die Endungen in die Breite fließen wie überreifer Olmützer Quargel. Ich habe meinen Singsang wahrscheinlich von ihnen und pflege ihn mit großer Sorgfalt, der ganzen weiten Hanna zum Trotz. Oma behauptet allerdings, ich rede, als ob ich nicht ganz bei Trost wäre, manchmal Mährisch und manchmal, vor allem wenn ich mit ihr oder Papa zusammen bin, baue ich Prager Versatzstücke ein. Sie selbst hat immer sehr darauf geachtet, ganz korrekt zu sprechen, denn sie war der Meinung, das alles andere in einer Apotheke indiskutabel wäre. Wenn sie aber mit Opa sprach, waren alle guten Vorsätze vergessen.

An Papa habe ich vor allem bewundert, wie knallhart er manchmal sein konnte. Vielleicht hab ich das auch ein bisschen von ihm, obwohl Mama das Grausamkeit nennt. Außerdem hat Papa schlicht und ergreifend nichts, was er für verloren hielt, zu regeln versucht, auch wenn das ziemlich wehtat, denn gar nicht selten ist es dabei um mich gegangen.