26,99 €

Mehr erfahren.

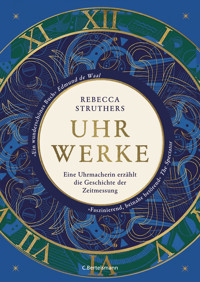

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Wunderbar leicht erzählt und hochwertig ausgestattet: Eine Geschichte der Zeitmessung, ein Blick in die faszinierende Welt der Uhrmacherei und eine Liebeserklärung an ein altes Handwerk

Die Erfindung der Uhr war für die menschliche Kultur mindestens so bedeutend wie der Buchdruck oder das Rad, denn das genaue Messen der Zeit hat unsere Einstellung zu Arbeit, Freizeit, Handel, Politik und vielem mehr geprägt. Aber Uhren sind vor allem auch eindrucksvolle Instrumente, die filigrane, höchst komplexe Technik auf kleinstem Raum unterbringen. Kaum jemand ist so geeignet, ihre Geschichte zu erzählen, wie die angesehene englische Uhrmacherin Rebecca Struthers. Auf ihrer sehr persönlichen Reise durch die Zeiten nimmt sie uns mit in ihre Werkstatt, in der sie es mit besonderen Stücken zu tun hat: handwerklich gefertigte alte Uhren mit hoher technischer Raffinesse, außergewöhnlich gestaltete Exemplare, die auf den ersten Blick gar nicht wie eine Uhr wirken, Klassiker des Uhrmacherhandwerks, die das Herz von Uhrenliebhabern höher schlagen lassen. Sie alle verraten einiges über ihre Zeit, über vergangene Uhrmacher und über ihre Besitzer. Rebecca Struthers Buch ist eine wunderbar leicht erzählte Geschichte der Zeitmessung, der Uhren und eine Liebeserklärung an ein Handwerk.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 434

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch

Die Welt einer Uhrmacherin ist oft nicht größer als eine Briefmarke, und doch kann man sich im Studium der mechanischen Uhren verlieren wie im Studium des Kosmos. Sie sind wahre Wunder der Technik, je nach Typ und Bestimmung enthalten sie Dutzende, Hunderte, ja Tausende filigraner Teile. Rebecca Struthers ist Spezialistin für alte Uhren – als Handwerkerin wie als Historikerin –, und sie gewährt uns einen einmaligen Einblick in ihre Werkstatt, in der sie es mit Stücken von hoher technischer Raffinesse zu tun hat, mit außergewöhnlich gestalteten Exemplaren und mit Klassikern des Uhrmacherhandwerks. Ihr Buch ist eine wunderbar leicht erzählte Reise in die Welt der Zeitmessung und zugleich eine Liebeserklärung an ein altes Handwerk.

Zur Autorin

Rebecca Struthers ist Uhrmacherin und Historikerin. 2012 gründete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Craig, einem Uhrmacher, die Werkstatt Struthers Watchmakers, wo sie mithilfe historischer Geräte und traditioneller Handwerkstechniken antike Stücke restaurieren und individuell entworfene Uhren herstellen. Sie gehören zu den wenigen Uhrmachern im Vereinigten Königreich, die noch eigenständig Uhren fertigen. Im Jahr 2017 wurde Rebecca Struthers die erste Uhrmacherin in der britischen Geschichte, die einen Doktortitel in Uhrmacherei erwarb. Zusammen mit Craig, Hund Archie, zwei Katzen und einer Maus lebt Struthers heute in Staffordshire.

www.cbertelsmann.de

REBECCA STRUTHERS

UHRWERKE

Eine Uhrmacherin erzählt die Geschichte der Zeitmessung

Aus dem Englischen von Christiane Wagler

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Hands of Time. A Watchmaker’s History of the Time bei Hodder & Stoughton, London.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2023 by Rebecca Struthers

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by C. Bertelsmann in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Lektorat: Eckard Schuster

Illustrationen: © Craig Struthers 2023

Fotos: © Andy Pilsbury 2023

Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg, unter Verwendung einer Vorlage von Holly Ovenden

Umschlagabbildung: © Holly Ovenden

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-32151-2V001

www.cbertelsmann.de

Im Gedenken an Adam Phillips und Indy Struthers

Inhalt

Rückblickendes Vorwort

1 Die Sonne im Blick

2 Geniale Erfindungen

3 Tempus fugit

4 Das Goldene Zeitalter

5 Zeit der Fälschungen

6 Revolutionszeit

7 Nach der Stechuhr arbeiten

8 Uhren in Aktion

9 Beschleunigte Zeit

10 Mensch und Maschine

11 Der letzte Augenblick

Wie man eine Armbanduhr repariert

Dank

Glossar

Bibliographie

Uhrensammlungen

Anmerkungen

Register

Bildnachweis

Bildteil

Rückblickendes Vorwort*

Jeff 10/3/71

Als ich mit neunzehn Jahren meine Ausbildung zur Uhrmacherin begann, brachte man mir bei, niemals eine Spur meiner Anwesenheit in einer Uhr zu hinterlassen, die ich restaurierte. Und doch können uns diese Spuren alle möglichen Geschichten über eigentlich leblose Gegenstände erzählen. So wurde das Vintage-Modell der Omega Seamaster auf meiner Werkbank von einem Mann namens Jeff am 10. März 1971 repariert. Das weiß ich, weil Jeff seinen Namen und das Revisionsdatum in die Rückseite des Zifferblatts eingravierte, damit er, falls die Uhr je wieder bei ihm landete, wusste, dass und wann er bereits einmal daran gearbeitet hatte.

Wir beschäftigen uns mit Objekten von nur ein paar Zentimeter Durchmesser, und daher ist die Welt einer Uhrmacherin oft nicht viel größer als ein Daumennagel. Doch sie nimmt uns völlig gefangen. Manchmal verstreicht ein ganzer Morgen, und ich habe kaum einmal den Blick von der briefmarkengroßen Mechanik abgewendet, die ich in Händen halte. Dann merke ich plötzlich, dass mein Kaffee kalt ist und meine Augen trocken sind, weil ich mich so sehr konzentriert habe, dass ich vergessen habe zu blinzeln. Mein Ehemann Craig ist auch Uhrmacher, und obwohl sich unsere Werkbänke gegenüberstehen, können wir den Tag in nahezu völligem Schweigen verbringen und kaum ein Wort miteinander wechseln, es sei denn, um zu fragen, ob wir den Wasserkocher anstellen sollen. Wenn wir eine neue Uhr bauen, ob aus erhaltenen Teilen oder von Grund auf, kann uns das sechs Monate bis sechs Jahre beschäftigen. Wir können ganze Lebensabschnitte anhand dieser Uhren bemessen, und manchmal stellen wir fest, dass wir merklich gealtert sind, wenn wir sie fertiggestellt haben.

Unsere Werkstattbefindet sich in einem Goldschmiedebetrieb aus dem 18. Jahrhundert in Birminghams historischem Jewellery Quarter. Hier sind Handwerksleute seit sieben Generationen tätig, und die Mauern sind von dieser Vergangenheit durchdrungen. In den Räumen unter uns befinden sich jahrhundertealte Pressen, Matrizen und Texturplatten, mit denen noch immer Schmuck hergestellt wird. Unser kleines Zimmer im Obergeschoss ist hell und luftig, mit Oberlichtern und Bogenfenstern. Als wir hier einzogen und die Werkstatt einrichteten, berichtete man uns, dass im Zweiten Weltkrieg eine Bombe durch das Dach eingeschlagen, aber nicht detoniert sei. Ich riss die alte Dämmschicht vom Oberlicht ab und stieß auf einen vom Einschlag verkohlten Balken, den ich schrubbte und frei stehen ließ. Nun thront er über unserer Drehbank und der Räderschneidemaschine, die paradoxerweise aus Deutschland stammt. Wir nennen sie »Helga«. Sie steht auf einem langen Tisch, der sich über eine gesamte Seite unserer Werkstatterstreckt und der mit einer Fülle alter Maschinen bestückt ist. Darunter ruhen zahlreiche Schubladen voller matt glänzender alter Uhrwerke und Bauteile, die wir im Laufe der Jahre angeschafft oder gerettet haben – oft von Edelmetallhändlern, die sie aus dem Gehäuse entnommen hatten, um sie als Altgold oder Altsilber zu verkaufen, oder aus alten Uhrmacherwerkstätten, die von der Familie aufgelöst wurden. Unsere »sauberen« Werkbänke sind auf der anderen Seite des Raumes, so weit wie möglich außer Reichweite von Öl und Schleifstaub, den die Maschinen gelegentlich verbreiten.

Wir halten die Werkstattblitzblank, damit kein Schmutz oder Dreck in die sensiblen Uhrwerke gerät. In den hochmodernen Uhrenmanufakturen der Schweiz und Ostasiens haben die Werkräume Reinraumschleusen und Klebematten, um den Dreck von den Schuhen zu entfernen, und die Angestellten müssen einen Laborkittel und Schuhüberzieher tragen. Wir sind da ein bisschen entspannter. In einer Ecke döst Archie, unser Hund. Am Ende eines Tages, an dem wir neue Komponenten gefertigt haben, riecht es nach dem Gleitbahnöl der Drehbank, ein unverkennbarer Duft, fast wie der eines Tomatenstrauchs, mit einer metallischen Kupfer- und Eisennote. Um Drehbank, Fräs- und Bohrmaschinen türmen sich kleine Häufchen von Messing- oder Stahlspänen, und öl- und kaffeebefleckte Detailskizzen sind großzügig auf den Werkbänken verteilt. Wir fegen regelmäßig und gehen gelegentlich gemeinsam auf die Suche nach Bauteilen, die unbeabsichtigt davongeschnipst sind – in den meisten Uhrmacherwerkstätten könnte man aus den Teilchen, die zwischen den Dielen stecken oder unter die Schubladen gekullert sind, vermutlich eine komplette Uhr bauen. Unser Fußboden ist mit hellgrauem Linoleum ausgelegt, der perfekte Kontrast für gelbes Messing oder einen leuchtend roten Rubin-Lagerstein.** Dass die Fähigkeit, winzige glänzende Dinge auf dem Boden zu finden, als Kernkompetenz des Uhrmachers gilt, ist ein gut gehütetes Geheimnis.***

Die Vormieter unserer Werkstatt waren Emailleure, an diesem Ort wird seit mehr als zwei Jahrhunderten traditionelles Kunsthandwerk ausgeübt. Zumindest in unserem Raum hat sich nicht viel verändert. Obwohl wir auch Computer haben, sind die meisten der von uns verwendeten Werkzeuge und Maschinen zwischen fünfzig und einhundertfünfzig Jahre alt. Auch unsere Fertigkeiten stammen aus längst vergangenen Tagen. Im »Goldenen Zeitalter« der Uhrmacherei im 17. und 18. Jahrhundert war Großbritannien das Zentrum der Uhrmacherwelt. Heute gehören Uhrmacher und Uhrmacherinnen wie Craig und ich einer seltenen Spezies an. 2012 eröffneten wir unser Geschäft und reihten uns damit in eine Handvoll britischer Firmen ein, die mechanische Uhren von Grund auf bauen und antike Uhren aus den letzten fünf Jahrhunderten restaurieren können. Unsere Ausbildung jedoch gibt es nicht mehr. Die Rote Liste gefährdeter Handwerke (vergleichbar mit der Roten Liste gefährdeter Tier- und Pflanzenarten) der Organisation Heritage Crafts führt die kunsthandwerkliche Uhrmacherei derzeit als einen vom Aussterben bedrohten Beruf in Großbritannien auf.

Unser Können ist teilweise auch deshalb auf dem Rückzug, weil sich im Zeitalter des technischen Fortschritts mithilfe von CNC-Maschinen praktisch ganze Uhren bauen lassen. Und man kann sich natürlich auch fragen, warum wir uns mit dieser alten Ausrüstung abmühen, wenn wir stattdessen eine softwarebasierte Maschine mit einem am Computer erstellten Entwurf füttern könnten, die den Großteil der Fertigung für uns übernimmt. Aber wo bleibt dabei der Spaß? Wir lieben es, uns die Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen und winzige Bauteile zu einem funktionierenden Mechanismus zusammenzusetzen. Man knüpft eine engere Beziehung zu den Dingen, die man herstellt, wenn man sie mit den Händen erschafft. Man kann die perfekte Schnittgeschwindigkeit der Drehbank oder des Bohrers hören und den richtigen Druck des Werkzeugs am Widerstand spüren. Wir mögen diese Art der Verbundenheit mit den Artefakten und den Generationen von Kunsthandwerkern, die uns vorausgegangen sind.

* * *

Die Zeit hat mich schon immer fasziniert, auch wenn ich nicht vorhatte, Uhrmacherin zu werden. Als Schülerin wollte ich Pathologin werden (das war, lange bevor die Forensik durch Krimiserien cool wurde). Ich war ein komischer Kauz und fand es spannend, wie etwas funktionierte, vor allem der menschliche Körper. Ich wollte mich mit Menschen befassen, obwohl es mir nicht leichtfiel, mich mit anderen zu unterhalten. Die Arbeit mit den Toten, dachte ich, würde mir eine Menge schwieriger Gespräche mit den Patienten ersparen. Mir gefiel die Vorstellung, herauszufinden, warum ein Körper versagt hatte. Dabei, so hoffte ich, könnte ich anderen helfen, etwa indem ich dazu beitrug, dass der Gerechtigkeit Genüge getan oder eine tödliche Krankheit besser verstanden wurde.

Eine Pathologin ist aus mir nicht geworden, doch die Restaurierung alter Uhren ist auch eine Art Spurensuche. Uhrwerke enthalten Dutzende, Hunderte und gelegentlich sogar Tausende Komponenten, von denen jede eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Die einfachsten geben einfach nur die Zeit an. Die kompliziertesten (Zusatzfunktionen einer Uhr, die über die reine Zeitmessung hinausgehen, werden tatsächlich »Komplikationen« genannt) können die Stunden und Minuten auf Tonfedern aus fein gestimmtem Draht schlagen, mehr als ein Jahrhundert lang das korrekte Datum anzeigen oder die Sternkonstellationen sichtbar machen. Wenn irgendeines dieser Bauteile kaputtgeht, gereinigt oder geölt werden muss, bleibt das Uhrwerk stehen. Wenn wir eine Uhr restaurieren, nehmen wir sie auseinander, um die Ursache ihres Dahinscheidens zu finden, nur mit dem Unterschied, dass unser Objekt, wenn wir es repariert und wieder zusammengesetzt haben, die Chance auf ein neues Leben bekommt. Der letzte Arbeitsschritt beim Zusammenbau einer mechanischen Uhr ist das Einsetzen der Unruh, durch die sie wieder zu ticken anfängt. Zu hören, wie eine Uhr, die seit Jahren oder gar Jahrhunderten geschwiegen hat, wieder zum Leben erwacht, und zu wissen, dass ihr Ticken für mich genauso klingt wie für den Uhrmacher, der sie einst schuf, ist unbeschreiblich. Die Antriebsimpulse der Unruh werden als »Schläge« bezeichnet, die Spiralfeder, mit der sie reguliert wird, »atmet«.

Im Laufe der Zeit erschien es mir nur natürlich, nicht bloß an Uhren zu arbeiten, sondern auch über sie und ihre Geschichte nachzudenken und zu schreiben. Ich wurde die erste praktizierende Uhrmacherin im Vereinigten Königreich, die in Horologie (der Geschichte der Zeitmessung) promovierte. Schließlich sind Restaurateure bis zu einem gewissen Grad auch Historiker, und zwar praxisbezogene: Man muss wissen, wie etwas gebaut wurde und einst funktionierte, damit man es wieder in den Zustand versetzen kann, den sein Erbauer im Sinn hatte. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass sich das Studium auch auf meine Arbeit ausgewirkt hat: Als Craig und ich anfingen, eigene Uhren zu fertigen, beeinflussten meine historischen Forschungen und Publikationen die Uhren, die wir herstellten. Es war also eine Art gegenseitiger Befruchtung. Mein Studium hat meine winzige Uhrmacherwelt erweitert. Das Objekt, dem ein Uhrmacher seine Aufmerksamkeit widmet, ist oft kleiner als ein Reiskorn, doch die Zeitmessung an sich ist vom Universum inspiriert – diesen Gegensatz von mikro und makro finde ich äußerst reizvoll. Und über die Bauweise einer Uhr aus dem 18. Jahrhundert zu grübeln und herauszufinden, was sie mir über ihre Herkunft und ihre vorherigen Eigentümer berichten kann, hat mein Bewusstsein nicht nur dafür geschärft, wie unsere Geschichte die Uhr geformt hat, sondern auch, wie die Uhr uns geformt hat.

Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass die Erfindung mechanischer Zeitmesser für die Kultur des Menschen ebenso wichtig war wie die Erfindung der Druckpresse. Stellen Sie sich nur einmal vor, Sie müssten einen Zug erreichen und könnten sich dabei bloß auf den Stand der Sonne verlassen. Oder Sie würden eine Online-Videokonferenz mit zweihundert Menschen aus aller Welt organisieren und die einzelnen Teilnehmer wüssten nur dann, ob es Zeit für das Meeting ist, wenn sie sich aus dem Fenster lehnten und die nächste öffentliche Uhr schlagen hörten. Oder, um es noch dramatischer auszudrücken, denken Sie an Chirurgen, die eine Organtransplantation durchführen oder einen Tumor entfernen müssten, ohne einen präzisen Bezugspunkt zu haben, anhand dessen sie den Herzschlag des Patienten ermitteln könnten. Unser Vermögen, Geschäfte zu tätigen, unseren Tag zu strukturieren und die lebensrettenden Errungenschaften in Wissenschaft und Medizin zu nutzen, beruht darauf – oder wird eigentlich erst dadurch ermöglicht –, dass uns die genaue Zeit zur Verfügung steht.

Von Anfang an hat die Uhr unsere Beziehung zur Zeit sowohl widergespiegelt als auch weiterentwickelt. Uhren erschaffen keine Zeit, sie bestimmen unser kulturelles Verständnis von Zeit. Alle zeitmessenden Geräte, seien es frühzeitliche Knochen mit eingeritzten Zählzeichen oder die Uhren, die ich auf meiner Werkbank instand setze, sind ein Mittel, um die Welt um uns zu zählen, zu messen und zu analysieren. Die ersten Zeitmesser bildeten natürliche Phänomene der Erde und des Sonnensystems ab. Auch heute noch können die modernsten Zeitcomputer, die wir besitzen – zum Beispiel Smartwatches wie die Apple Watch –, die Abläufe am Himmel verfolgen und mit unserem Planeten Schritt halten, während er sich im Laufe eines Tages auf seiner Bahn um die Sonne weiterbewegt. Die Systeme, die wir entwickelt haben, um diese Prozesse und unseren Platz darin zu verstehen, sind unsere Art, mit dem Universum zurande zu kommen, eine kosmische, rationale Ordnung anzuwenden, mit der wir unser Leben einfacher gestalten können.

Kleinuhren, also tragbare Uhren wie Armband- oder Taschenuhren, sind ein Wunder der Technik. Mechanische Uhren gehören zu den effizientesten Maschinen, die je erfunden wurden. Ich habe an Uhren gearbeitet, die seit den 1980er-Jahren nicht mehr zur Revision waren und trotzdem bis vor Kurzem noch liefen. Mir fällt beileibe keine andere Mechanik ein, die nahezu vierzig Jahre lang Tag und Nacht ihr Handwerk verrichtet, bevor sie gewartet werden muss. Stand 2020 besteht die komplizierteste Uhr der Welt aus fast 3000 Bauteilen und kann neben fünfzig weiteren Komplikationen den Gregorianischen, hebräischen, astronomischen Kalender und den Mondkalender anzeigen sowie die Stunden und Minuten schlagen – und das alles in einem Gerät, das in Ihre Handfläche passt. Das kleinste Uhrwerk aller Zeiten wurde erstmals in den 1920er-Jahren gefertigt und bietet achtundneunzig Bauteilen auf einem Rauminhalt von nur 0,2 Kubikzentimeter Platz. Das erste Chronometer, eine Uhr, die so präzise ist, dass Seeleute damit auf dem Meer die geographische Länge berechnen konnten, entstand mehr als sechzig Jahre vor der Erfindung des Elektromotors und mehr als einhundert Jahre vor der ersten elektrischen Lichtquelle. Seitdem haben Uhren Menschen auf den Gipfel des Everest, in die Tiefen des Marianengrabens, sowohl zum Nord- als auch zum Südpol und sogar zum Mond begleitet.

Unsere Vorstellung von Zeit ist untrennbar mit unserer Kultur verbunden. Tatsächlich rangiert das Wort »time« im Englischen unter den am häufigsten gebrauchten Substantiven[1] (wie auch das Wort »Zeit« im Deutschen – Anm. d. Ü.). In den kapitalistischen Gesellschaften des Westens ist Zeit etwas, das wir haben oder eben nicht haben, sparen oder verlieren, das voranschreitet oder sich hinzieht, stillzustehen scheint oder wie im Flug vergeht. Die Zeit trommelt beständig zu allem, was wir tun. Sie ist der Hintergrund und Kontext unserer Existenz und unseres Platzes in der heutigen hoch mechanisierten Welt.

Langsam, über Zehntausende Jahre, hat sich das Kräfteverhältnis zwischen Mensch und Zeit allmählich verschoben. Was damit begann, dass wir unser Leben um die Naturphänomene herum lebten, die die Welt über uns hereinbrechen ließ, entwickelte sich zu einer Sache, die wir zu beherrschen versuchten. Nun wirkt es oft so, als ob die Zeit uns beherrschen würde. Die Zeit, haben wir festgestellt, ist nicht so »beständig«, wie wir anfangs glaubten. Möglicherweise ist sie nicht universell, läuft immer weiter und wartet auf niemanden. Möglicherweise ist sie relativ, persönlich und eines Tages sogar umkehrbar – zumindest im medizinischen Sinne.

* * *

Mir war von Anfang an klar, dass ich lieber an kleinen als an großen Uhren arbeiten möchte. Armband- und Taschenuhren haben unseren Alltag seit Jahrhunderten begleitet und wurden direkt am Körper oder in Körpernähe getragen. Die Intimität dieser Beziehung fand ich schon immer faszinierend. Die Verbindung zwischen Mensch und Uhr, deren Ticken den Schlag unseres Pulses und den Rhythmus unseres Körpers widerspiegelt, war lange Zeit das engste Verhältnis, das wir zu einer Maschine hatten – bis natürlich die Mobiltelefone auf den Plan traten. In vielerlei Hinsicht sind Uhren eine Erweiterung von uns, eine Projektion unserer Identität, unserer Persönlichkeit, unserer Bestrebungen sowie unseres sozialen und ökonomischen Status. Eine Uhr ist der Zeitmesser eines Menschen, aber auch eine Art Tagebuch: In ihren ruhelosen Händen hält sie unsere Erinnerungen an die Stunden, Tage und Jahre, in denen wir sie getragen haben. Sie ist ein lebloses, aber ziemlich einzigartiges Archiv des menschlichen Lebens.

Auch dieses Buch ist eine Geschichte der Zeitmessung und der Zeit an sich, aber aus der ungewöhnlichen Perspektive einer Uhrmacherin des 21. Jahrhunderts. Wir beginnen mit den ältesten von Menschen gemachten Zeitmessern, die aus Knochen hergestellt wurden, die Schatten maßen oder sich der Elemente Wasser, Feuer und Sand bedienten. Anschließend erläutere ich, auf welchen Wegen spätere Erfinder natürliche Energiequellen mit technischer Finesse verbanden. Die ersten Uhren, wie wir sie kennen, waren das Ergebnis einer außerordentlichen Kombination aus Neugier, Experimentierfreude und hoch entwickelter Wissenschaft. Ihre Uhrwerke, die einst so groß waren, dass sie nur in riesigen Kirchtürmen Platz fanden, waren die Vorläufer der kleinen Zeitmesser, mit denen ich es tagtäglich auf meiner Werkbank zu tun habe.

Dann wenden wir uns dem magischen Kosmos der Kleinuhren zu. In jedem Kapitel ergründe ich eine Sternstunde in der Geschichte dieser Uhren, von ihrem Aufkommen vor fünfhundert Jahren bis zum heutigen Tag. Ich werde die unglaublichen technischen Fortschritte unter die Lupe nehmen, durch die diese Geräte tragbar und so präzise wurden, dass sie ihren Siegeszug um die Welt antraten. Dabei zeige ich auf, wie diese kleinen Instrumente Arbeit, Andacht und Kriege strukturierten und wie sie den europäischen Nationen dabei halfen, die Welt zu umsegeln und zu kartographieren, und damit den globalen Handel unterstützten und die koloniale Expansion ermöglichten. Wir werden erfahren, wie das nackte Überleben von Entdeckern und kampfmüden Soldaten von ihnen abhing und wie entscheidende historische Ereignisse von ihnen diktiert wurden. Außerdem zeichne ich nach, wie sie sich von einem elitären Statussymbol zu einem Alltagsgegenstand und dann wieder zurück zu einem Statussymbol entwickelten. Die Uhr ist das Metronom der westlichen Zivilisation an sich und gibt den Rhythmus vor, der unsere Vergangenheit bestimmt hat und auch heute noch unser zeit- und produktivitätsbesessenes Zeitalter dominiert.

Zudem ist es eine persönliche Geschichte. Meine eigenen Interessen schimmern unter dem Zifferblatt hindurch. Viele der in diesem Buch beschriebenen Uhren habe ich gewartet oder sogar restauriert, und ihre Geschichten stehen im Mittelpunkt dieser Erzählung. Einmal habe ich an einer Uhr gearbeitet, die Eltern ihrem Kind zur Hochzeit schenken wollten und die seit dem 18. Jahrhundert im Besitz der Familie war. Sie in Händen zu halten, instand zu setzen und dabei über ihre Vergangenheit und Zukunft nachzudenken, fühlte sich für mich so an, als würde ich eine Brücke über die Zeit an sich schlagen. Wenn man sich mit Jahrhunderten der Zeitmessung befasst, wird man sich seiner selbst auf unheimliche Weise bewusst. Bei der minutiösen Arbeit an einer alten Uhr spüre ich eine fast schon greifbare Verbindung zu den Menschen, die sie einst machten und trugen. Winzige Spuren, die andere hinterließen, fallen ins Auge wie eine Signatur – seien es im Uhrwerk verborgene Initialen oder Namen, wie der von Jeff, oder ein zweihundertfünfzig Jahre alter Fingerabdruck eines Emailleurs, der sich unabsichtlich und versteckt ins blaugrüne Schmelzglas der Zifferblattrückseite einer Taschenuhr eingebrannt hat. In dem Bewusstsein, dass ich ein weiteres Kapitel in der Chronik eines Gegenstands bin, der vor meiner Geburt erschaffen wurde und der, bei entsprechender Pflege, noch Jahrhunderte nach meinem Tod bestehen wird, sammle ich diese Lebenszeichen.

Als Uhrmacherin bin ich eine Hüterin, die diese Artefakte beschützt, ihre Geheimnisse in sich aufnimmt und sie für neue Beziehungen vorbereitet, die sie noch eingehen werden. Wenn gelegentlich eine Uhr zur Revision oder Reparatur wieder auf meinem Tisch landet, mit der ich mich Jahre zuvor schon einmal befasst habe, ist das wie ein Wiedersehen mit einer alten Freundin. Dann überfluten mich die Erinnerungen an die Kennzeichen und Besonderheiten der Uhr, und manchmal entstehen neue. Einmal bekam ich eine erst kürzlich wiederhergestellte Uhr mit einem Wasserschaden zurück; nicht lange nachdem sie ihm zum achtzehnten Geburtstag geschenkt worden war, tauchte sie mit ihrem leicht angetrunkenen neuen Besitzer in einem Swimmingpool bei einem Mallorca-Urlaub unter. Das Uhrwerk habe ich nun in seinen ursprünglichen Zustand zurückgebracht, doch der blasse Fleck um die Drei auf dem Zifferblatt ist eine beständige Mahnung daran, welche Tücken es in sich birgt, wenn man alte Präzisionsmechanik mit Tequila Shots und Chlorwasser mischt.

Jeden Morgen, wenn ich die Arbeit an meiner Werkbank aufnehme, ist die Uhr vor mir ein Neuanfang. Jede hat ihre ganz eigene Vergangenheit. Abgesehen von der technischen Finesse, erzählen jede Schramme und jeder Kratzer, jede verborgene Markierung eines früheren Reparateurs, selbst die Art, wie sie gestaltet, und die Technik, mit der sie hergestellt wurde, eine Geschichte, die weit mehr umfasst als das winzige Objekt vor meinen Augen.

* Nach Alexander Marshack, The Roots of Civilization.

** In vielen mechanischen Uhren sind die Lagersteine aus synthetischem Rubin oder Korund, weil diese eine unglaublich harte Oberfläche haben. Die kleinen Stahlzapfen, die die Zahnräder halten, können sich dann in dem Rubin drehen, ohne dass er durch die Reibung zu sehr abgenutzt wird.

*** Unsere Jagd findet gewöhnlich unter dem aufmerksamen, wenn auch etwas verwirrten Blick von Archie statt, der nie so recht verstanden hat, warum man etwas sucht, das man nicht essen kann.

1 Die Sonne im Blick

Kia whakatōmouri te haere whakamua

Ich gehe rückwärts in die Zukunft, den Blick auf die Vergangenheit gewandt.

Maorisches Sprichwort

Die Natur hat mich schon immer in ihren Bann gezogen.

Als Kind tat ich nichts lieber, als Schnecken im Garten zu sammeln und mich dabei von oben bis unten mit Schleim und Schlamm zu bekleckern. Vor allem aber gefiel es mir, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie mein Vater mir sein Mikroskop zeigte. Erstaunt entdeckte ich eine andere Welt, die insgeheim in meiner existierte, mit bloßem Auge jedoch nicht zu sehen war. Das begeisterte mich so sehr, dass mir meine Eltern zu Weihnachten eine tragbare Version für Kinder schenkten, die mich auf meinen Streifzügen durch den Garten begleitete. Wir brachten Stunden damit zu, Teichwasserproben zu betrachten. Dann zeichnete ich die seltsamen und wunderbaren Kreaturen, die ich auf dem Objektträger hin und her huschen und kriechen gesehen hatte.

Ich wuchs in dem Birminghamer Vorort Perry Barr auf. Das war ein dicht besiedeltes Gebiet aus Backstein, Beton und Asphalt, das von der A34 und deren achterbahnartigen Über- und Unterführungen in zwei Teile getrennt wurde. Das, was einem Stückchen Landschaft am nächsten kam, war ein Ödland, auf dem die Leute illegal ihren Müll abluden und auf dem meine Schwester und ich heimlich spielten. Wir nannten es »Hintergrund« (es war buchstäblich der Grund hinter unserem Haus).

An die Jahreszeiten in Perry Barr kann ich mich nicht mehr recht entsinnen. Abgesehen von ein paar vereinzelten Schneeflocken im Winter, war das struppige Gras auf dem »Hintergrund« das ganze Jahr über rotbraun. Im Herbst sammelte sich Laub in glitschigen Klumpen auf dem Gehweg, während meine Eltern darüber diskutierten, ob es zu früh sei, die Heizung anzustellen. Nachts tauchten die Straßenlaternen den Himmel in ein milchig orangefarbenes Licht, das die Sterne fast unsichtbar machte.

Ich werde immer ein Mädchen aus Birmingham bleiben. Doch als ich Anfang dreißig war, blieb Craig und mir nichts anderes übrig, als wegzuziehen. Aus Kostengründen waren wir gezwungen, die Stadt zu verlassen und uns ein günstigeres Haus zu suchen, dessen Preis unser Einkommen als Selbstständigenicht sprengte. Wir kauften ein altes Webereigebäude in einer Kleinstadt im nördlichsten Teil von Staffordshire an der Grenze zum Peak District. Das war die billigste Bleibe, die wir in einem Radius von achtzig Kilometern um unsere Werkstatt finden konnten.

Keiner von uns beiden hatte jemals in einer so ländlichen Gegend gewohnt. Die ersten Monate brachten wir damit zu, mit unserem Hund die Felder, Wälder und Moore um unser neues Zuhause zu erkunden. Archies Lieblingsstrecke führte uns durch ein Tal, das, wie ich später erfuhr, Kleine Schweiz genannt wurde – eine passende Wahl für ein Uhrmacherpaar und dessen Wachhund.

Da wir schon immer von Relikten aus der industriellen Vergangenheit angezogen wurden, schlenderten wir gern an der mittlerweile zu Ausflugszwecken dienenden Strecke der Dampfeisenbahn entlang, die einst Cheshire mit Uttoxeter durch die Wälder von Dimmingsdale am Fluss Churnet entlang verband. Archie schnupperte aufgeregt an den vielen ungewohnten Duftmarkierungen von Dachs, Reh, Wiesel, Eule und Wühlmaus.

Mit den Jahreszeiten wandelten sich auch die Wege. Im Winter drangen die niedrigen Sonnenstrahlen durch die kahlen Zweige alter Eichen und reifbedeckter Hecken. Im Frühling tummelten sich Hasenglöckchen im Schatten der Wälder. Der Herbst brachte so dichten Nebel, dass wir manchmal nur ein paar Meter weit sehen konnten. Ich bemerkte, dass sich die Fauna auf den Feldern veränderte, in welcher Jahreszeit die Kühe auf der Weide waren und wann die Schafe Lämmer bekamen. Ich lernte auf leidvolle Weise, dass wir Archie im Spätwinter und Frühjahr, wenn die Äcker gedüngt wurden, von manchen Flecken unbedingt fernhalten mussten.

In meinem ersten Herbst im Cottage saß ich an einem wichtigen Uhrenprojekt, das zu Weihnachten fertig sein sollte. Es war ein besonders kompliziertes und ehrgeiziges Vorhaben, und während die Tage voranschritten, meine Arbeit aber nicht, sagte ich mir immer wieder: »Das Jahr ist noch nicht vorbei, ich habe noch Zeit.« Doch ich wünschte zunehmend, ich hätte meine Energie in die Erfindung einer Zeitmaschine und nicht in einen Zeitmesser gesteckt.

Eines Nachmittags im Spätherbst sah ich auf und erblickte einen Schwarm Kanadagänse, der lauthals trompetend in einer V-Formation den Himmel überquerte. Als die Wochen ins Land zogen, wurden die Schwärme größer und größer, bis eines Tages, als ich im Wald spazieren ging, der ganze Himmel von schlagenden Flügeln und schreienden Schnäbeln erfüllt war. Archie warf den Kopf hin und her mit einem neugierigen Ausdruck, der vermutlich entweder »Was ist das?« oder »Das sieht lecker aus, sollte ich mir eine schnappen?« bedeutete. Plötzlich erinnerte ich mich daran, wie ich als Kind auf dem »Hintergrund« gestanden und einen ähnlichen Gänseschwarm beobachtet hatte. Einen kurzen, bittersüßen Augenblick lang trafen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander.

Auf der Nordhalbkugel sind Gänse, die sich scharen, ein sicheres Anzeichen dafür, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt.* Doch da mein Abgabetermin immer näher rückte, wäre es mir lieber gewesen, sie hätten damit aufgehört; es war fast so, als riefen sie mir zu, dass meine Uhr ticke. Auf gewisse Weise behielten sie wie ich die Zeit im Blick.

Archie beobachtet einen Schwarm Kanadagänse.

Wenn man weiß, wo man danach suchen muss, steckt die uns umgebende Natur voller Zeitindikatoren. Sie war unsere erste Uhr, und sie schlägt weiterhin für diejenigen, die sie zu lesen wissen. Weil der Mensch in der Natur lebte und von ihr durchdrungen war, entwickelte er die ersten Zeitmesser. Wenn Uhren ein persönliches Zeitmaß sind, dann war unsere erste Uhr unsere innere. Man könnte sagen, dass die Uhr aus unseren allerersten Bestrebungen hervorging, unser inneres Zeitgefühl mit dem in Einklang zu bringen, was wir in der Welt um uns wahrnahmen.

* * *

Das Artefakt, das man in der Archäologie derzeit für den stärksten Anwärter auf den frühesten bekannten Zeitmesser hält, ist 44 000 Jahre alt. Es wurde 1940 gefunden, als ein Mann, der in der heutigen Republik Südafrika Fledermaus-Guano sammelte, eine zwischen Büschen und Sträuchern verborgene Höhle in den Lebombo-Bergen entdeckte. Sie war mit alten Menschenknochen übersät, von denen einige 90 000 Jahre alt waren. Heute wird sie als Border Cave (Grenzhöhle) bezeichnet und ist einer der bedeutendsten Orte in der Geschichte der Menschheit. Die Border Cave war 120 000 Jahre lang durchgehend von Menschen bewohnt und bot ihnen Schutz im Leben und im Tod. Hoch oben in den Bergen gelegen und mit Blick auf die Ebenen des heutigen Eswatini (bis 2018: Swasiland – Anm. d. Ü.), war sie einfach vor Raubtieren und anderen Menschen zu verteidigen und ein guter Aussichtspunkt, um nach Beute Ausschau zu halten. Archäologen entdeckten dort mehr als 69 000 Artefakte, von denen viele ein umfassendes Verständnis der natürlichen Umgebung und der Auseinandersetzung mit ihr bezeugen:[1] Da waren Stöcke, mit denen nach kohlenhydratreichen Knollenfrüchten gegraben wurde, angespitzte Knochen für Lederarbeiten, Schmuckstücke aus Straußeneiern und Muscheln sowie Betten aus Gräsern, die in mehreren Lagen auf Asche und Kampferzweigen geschichtet wurden, die vermutlich Stechinsekten und Parasiten wie Zecken abwehren sollten.

Der außergewöhnlichste Fund für mich ist jedoch ein kleines Wadenbein eines Pavians, etwa so groß wie ein Zeigefinger, in das neunundzwanzig klar erkennbare Kerben geritzt sind und dessen Oberfläche glatt poliert ist von den Händen seiner Besitzer, die es über viele Jahre hinweg benutzten. Es ist der erste archäologische Beleg eines Zählzeichens in der Menschheitsgeschichte. Der Lebombo-Knochen entstand lange vor dem Aufkommen des Ackerbaus oder bevor es überhaupt irgendein Anzeichen einer jahreszeitlichen Planung gab, und erst recht lange bevor wir eine Vorstellung von so etwas wie einem normalen Arbeitstag entwickelten. Es ist ein Zählstock aus einer Zeit, als es, soweit uns bekannt ist, kaum etwas zu zählen gab.

Was also wollten unsere Vorfahren damit berechnen? Das lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, aber es gibt eine wissenschaftliche Theorie. Neben dem Ablauf von Tag und Nacht waren die Mondphasen eine zweite Zeiteinteilung, nach der sich unsere Ahnen vermutlich richteten. Die Markierungen auf dem Knochen bestehen aus dreißig freien Flächen, die sich mit den neunundzwanzig Kerben abwechseln. Ein durchschnittlicher Mondmonat hat etwa 29,5 Tage. Wenn unsere Vorfahren abwechselnd die Kerben und die freien Flächen gezählt hätten, wären sie im Schnitt auf 29,5 Tage gekommen und hätten somit den Mondmonat richtig bestimmt.[2] Einige Wissenschaftler vermuten sogar, dass mit dem Knochen der Menstruationszyklus oder die Dauer einer Schwangerschaft ermittelt werden sollten. Mir gefällt der Gedanke, dass unsere Urur-hoch-unendlich-Großmutter damit die Tage herunterzählte.

Viele alte Kulturen glaubten an einen Zusammenhang zwischen Mond- und Menstruationszyklus, und diese Ansicht hält sich bis zum heutigen Tag. In einer neueren Studie konnte zwar keine eindeutige Verbindung nachgewiesen werden, aber es wurde gemutmaßt, dass diese Synchronizität durch unseren modernen Lebenswandel, insbesondere weil wir künstlichem Licht ausgesetzt sind, aufgeweicht wurde.[3] Gibt es einen Zusammenhang, wären wir beileibe nicht die einzigen Geschöpfe, deren innere Uhr an den Rhythmus der Natur angepasst ist.

Mein Freund Jim,** Landwirt und Master Blender für Whisky in Westschottland, und seine Frau Janet, eine Schäferin in vierter Generation, berichteten mir, dass die rasant abnehmende Tageslichtlänge im November bei ihren Mutterschafen die Ovulation einsetzen lasse. Mit unglaublicher Berechenbarkeit und innerhalb weniger Tage folgen alle Mutterschafe der Herde praktisch dem gleichen Zyklus. Innerhalb von zwei Zyklen sind die meisten, wenn nicht alle Mutterschafe trächtig. Einundzwanzig Wochen darauf, etwa in der ersten Aprilhälfte, kommen die Lämmer zur Welt, genau zu dem Zeitpunkt, wo der bitterkalte Winter endet und im Frühling alles zu sprießen anfängt. Jim bezeichnet diese zeitliche Abstimmung als »die Mäuler auf das Grasen vorbereiten«.

Wenn die Lämmer geboren werden, ein oder zwei Tage um den 17. April herum, kehren die Schwalben von ihrer 10 000 Kilometer langen Wanderung zurück und lassen den heißen südafrikanischen Sommer hinter sich. Zwischen den Jungtieren und den nistenden Schwalben zieht das Frühjahr auf dem Bauernhof ein, was Jim liebevoll als »gewaltigen Ausbruch des Lebens« bezeichnet. Im September versammeln sich die Schwalben auf Telegrafenmasten und Ästen und wissen irgendwie, dass es Zeit zum Aufbruch ist.

Jedes Lebewesen hat eine innere Uhr. Wer wie ich mit einem Hund unter einem Dach wohnt und geregelte Arbeitszeiten hat, dem wird aufgefallen sein, mit welch unheimlicher Genauigkeit unser Vierbeiner weiß, wann wir in etwa nach Hause kommen. Man vermutet, das liege daran, dass wir in dem Moment, in dem wir aus der Haustür treten, eine menschliche Duftmarkierung für unseren Hund hinterlassen. Er lernt, dass es, wenn sich der Geruch auf ein gewisses Niveau abgeschwächt hat, Zeit für unsere Rückkehr ist. Der Hahn, der den Tagesanbruch verkündet und ein universaler Zeitmesser ist, lebt nach einem inneren zirkadianen Rhythmus mit einer Länge von durchschnittlich 23,8 Stunden, weshalb er kurz vor Sonnenaufgang kräht. Uns ist bekannt, dass selbst Mikroorganismen wie Plankton bei Anbruch der Nacht zur Wasseroberfläche aufsteigen und sich in der Morgendämmerung wieder in die Tiefe sinken lassen. Man kann mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, dass sie Unterschiede in der Intensität der UV-Strahlung spüren (in der prallen Sonne tauchen sie ein bisschen tiefer ins Wasser ab, um keinen Schaden zu nehmen) und daher anhand des Sonnenlichts zwischen Tag und Nacht unterscheiden können. Es wurde sogar bei überwachten Experimenten in einem abgedunkelten Aquarium beobachtet, wie die Organismen mehrere Tage lang trotz der völligen Abwesenheit von Licht ihre Vertikalwanderung fortsetzten. In anderen Worten: Auch sie haben eine biologische Uhr, die auf einem Vierundzwanzig-Stunden-System basiert.[4]

»Oje, ist es wirklich schon so spät?« Ein Plankton steigt an die Oberfläche auf.

Unser Vermögen, unsere innere Uhr zu deuten, ist schwächer ausgebildet als bei den meisten Tieren, denn es unterliegt unserem Zeitempfinden, das von Emotionen verzerrt sein kann:[5] Glück, etwas Neues und eine intensive Beschäftigung scheinen die Zeit zu beschleunigen, Langeweile und Angst sie hingegen zu verlangsamen. Zweifelsohne haben wir eine biologische Uhr, fast wie einen sechsten Sinn, aber sie ist nicht allgemeingültig (meine innere Uhr kann sich von Ihrer inneren Uhr unterscheiden). Zeitmesser sind ein Symbol unseres Bestrebens, unser intuitives Zeitbewusstsein zu teilen, zu messen und anderen zugänglich zu machen. Der Lebombo-Knochen deutet darauf hin, dass wir dieses Bedürfnis bereits vor 40 000 Jahren hatten.[6]

Alte Messgeräte sind auf fast jedem Kontinent gefunden worden. Viele der ältesten Beispiele sind unabhängig voneinander entstanden, und ihre Strukturen lassen auf unterschiedliche Zwecke schließen. Als sich im Aurignacien die ersten anatomisch modernen Menschen in Europa ausbreiteten, hinterließen sie etwas, das wie ein Vorläufer eines Kalenders aussieht. Ein auf der Schwäbischen Alb entdecktes Elfenbeintäfelchen aus dem Stoßzahn eines Mammuts ist möglicherweise die weltweit älteste Darstellung eines Sternzeichens.*** In der Demokratischen Republik Kongo weist ein 25 000 Jahre altes Griffelwerkzeug, das als Ishango-Knochen bekannt ist, eine Reihe von Einkerbungen auf, aus der sich Primzahlen ablesen lassen und die für Rechenoperationen wie Addition, Subtraktion und Verdopplung gedient haben könnten.[7]

Diese tragbaren Artefakte markieren wahrscheinlich einen entscheidenden Wendepunkt im Denkvermögen unserer Spezies. Der Philosoph William Irwin Thompson drückt es so aus: »Der Mensch streifte nun nicht mehr einfach nur durch die Natur; er miniaturisierte das Universum und trug ein Modell davon in seiner Hand in Form eines Mondkalender-Kerbstocks.«[8] Ich denke, diese Objekte sind viel mehr als das. Indem wir kosmische Ereignisse auf einem Gerät abbilden, das wir uns um das Handgelenk binden oder in der Hand halten können, reden wir uns – vielleicht törichterweise – ein, dass wir das Unkontrollierbare kontrollieren könnten. Diese Dinge geben uns das Gefühl, dass wir nicht mehr bloß in der Zeit existieren, sondern dass wir sie nutzen, und zwar zu unserem Vorteil.

* * *

Wie fühlte sich die Zeit für unsere Urahnen an? Lebten sie einfach nur »im Moment«, wie es so manch ein Fan von Selbsthilfeliteratur zusammenfantasiert? Gut möglich, dass sie sich in einem »Überlebensmodus« befanden. Jeder Mensch, der schon einmal extreme Bedingungen erfahren hat, unter denen Nahrung, Wärme und Sicherheit begrenzt und bedroht sind, weiß zu berichten, dass er sich dann einzig und allein auf das Hier und Jetzt konzentriert hat. Aber es ist gewissermaßen ein »Fortschrittsmythos«, zu glauben, dass der Frühmensch, nur weil wir keine Belege dafür haben, dass er ein Verständnis davon zum Ausdruck brachte, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu leben, auch keines hatte. Die Entwicklung der Höhlenmalerei, die sich bereits vor 45 000 Jahren herausbildete und vor 35 000 Jahren immer weiter verbreitete, bezeugt möglicherweise eine Vorstellung von einer entfernteren Vergangenheit und Zukunft. Wenn Sie regelmäßig eine Höhle aufgesucht hätten, in der es schon Felsmalereien gab, hätten Sie vielleicht ganz selbstverständlich an die Vorfahren gedacht, die sie vor Ihnen schufen. Und wenn Sie dann selbst Spuren an den Wänden hinterlassen hätten, hätten Sie womöglich über die Generationen nachgesonnen, die sie nach Ihrem Tod zu Gesicht bekämen. Aber es lässt sich nicht herausfinden, wo der Ursprung unseres gemeinsamen Zeitverständnisses liegt. Das spätere Aufkommen von Grabbeigaben vor etwa 13 000 bis 15 000 Jahren liefert uns schlüssigere Beweise für den Glauben an eine Zeit, die jenseits unserer eigenen liegt. Dass man nahestehende Menschen mit ihren wertvollen Besitztümern wie einem Lieblingsmesser, Schmuck oder Spielzeug begrub, lässt vermuten, dass diese Objekte für ein Leben im Jenseits gedacht waren.

Vor ein paar Jahren entdeckten Archäologen eine 23 000 Jahre alte Siedlung am fruchtbaren Ufer des Sees Genezareth in Israel. Dort stießen sie auf hundertvierzig verschiedene Pflanzenarten wie Emmer, Gerste, Hafer und vor allem auf Überreste unzähliger Unkrautpflanzen (Unkraut gedeiht auf bearbeiteten Böden und Kulturland, weshalb es der Fluch jedes Gärtners ist).**** Dieser Ort ist der früheste bekannte Beleg einer einfachen Landwirtschaft, die etwa 11 000 Jahre früher einsetzte als zuvor angenommen.[9]

Diese ersten Ackerbauern beobachteten vermutlich auch den Stand der Sonne, die Phasen des Mondes und die Wanderung der Tiere. Vor allem aber hatten sie ganz eindeutig eine Vorstellung von Zukunft: Sie begriffen, dass sie, wenn sie etwas in der Gegenwart anbauten, den Lohn für ihre Bemühungen ein paar Monate später ernten konnten.

Das ist immer noch weit entfernt von der modernen Zeitauffassung, die nach den Stunden auf dem Zifferblatt einer Uhr bemessen wird. Für unsere Vorfahren wurde die Zeit nicht durch abstrakte Zahlen eingeteilt, sondern durch natürliche Ereignisse wie Jahreszeiten und die zugehörigen Witterungsbedingungen. So beschrieb der kenianische Philosoph Rev. Dr. John S. Mbiti auch die ereignisbezogene Zeitorientierung in Bezug auf traditionelle afrikanische Jäger-und-Sammler-Gruppen:[10] »Es gibt den ›heißen‹ Monat, den Monat des ersten Regens, den Jätmonat, den Bohnenmonat, den Jagdmonat usw. Es spielt keine Rolle, ob der ›Jagdmonat‹ fünfundzwanzig oder fünfunddreißig Tage hat: Das Ereignis der Jagd hat eine viel größere Bedeutung als die mathematische Länge des Monats.« Zyklen von längerer Dauer, wie ein Jahr, wurden anhand sich wiederholender landwirtschaftlicher Perioden bemessen, wie jeweils zwei vergehende Regen- und Trockenzeiten, wobei diese vier Perioden zusammen ein Jahr ergaben. Die genaue Anzahl von Tagen in einem Jahr war nicht wichtig, »da ein Jahr nicht in Form mathematischer Tage, sondern in Form von Ereignissen gerechnet wird. Daher hat ein Jahr vielleicht dreihundertfünfzig Tage, ein anderes hingegen dreihundertneunzig Tage. Die Jahre können sich, wie es oft auch der Fall ist, in der Länge nach Tagen unterscheiden, nicht aber hinsichtlich der Perioden und anderer regelmäßiger Ereignisse.« In vielerlei Hinsicht ist dieses System viel sinnvoller als unser Versuch, die unwägbaren Launen der Natur unserem Willen zu unterwerfen. Unsere Hoffnungen darauf zu setzen, dass ein Naturereignis an einem numerischen Tag oder zu einer numerischen Stunde in einem vom Menschen konstruierten kalendarischen System eintritt, ist zum Scheitern verurteilt.

Auch das Geschichtenerzählen war ein Stützpfeiler in einem ereignisbezogenen System der Zeiterfassung. Ohne einen numerischen Kalender, auf den man sich beziehen konnte, waren Erzählungen über Vorfahren – und ihre Erfahrungen mit guten und schlechten Ernten, Überschwemmungen, Dürren, Finsternissen – eine wertvolle Methode, um der Vergangenheit eine Gestalt zu geben und sich bewusst zu werden, wie sie sich auf die Gegenwart auswirkte und den Grundstein für die Zukunft legte. In einigen Communitys der Aborigines, die in den Küstenregionen des heutigen Australien leben, reichen diese Geschichten zurück bis zum Anstieg des Meeresspiegels nach der letzten Eiszeit vor 10 000 Jahren.[11] Auch die maorische Kultur legt großen Wert auf Genealogie und Abstammung – auf alles, was vor ihr kam – und hat dafür das wundervolle Wort »Whakapapa« (ausgesprochen: »Fakapapa«) geprägt. Für sie ist eine bedeutungsvolle Zukunft ohne Kenntnis der Vergangenheit unvorstellbar.[12]

Die Natur beeinflusst noch immer unsere Beziehung zur Zeit – selbst in unserem zunehmend digitalisierten Zeitalter. Dass es uns im Winter, wenn es früh noch dunkel ist, schwerer fällt, aus dem Bett zu steigen, beweist, dass das Licht entscheidender ist als die bloße Uhrzeit. Bis heute berechnen wir die Dauer einer Schwangerschaft in Mondmonaten (zehn Mondmonate entsprechen vierzig Wochen) oder planen Strandausflüge nach den Gezeiten. Wenn sich die Farbe der Blätter an den Bäumen ändert oder plötzlich ein kühlerer Wind weht, macht uns das viel deutlicher begreiflich, dass sich der Sommer dem Ende zuneigt, als irgendein Datum im Kalender.

Außerdem beruht auch unsere Zeitmessung noch immer auf Ereignissen und Episoden. Wir sagen: »Das war kurz vor deiner Geburt«, »Das war im Sommer nach meinem Schulabschluss«, »Das war im Monat nach unserer Hochzeit«, und nutzen damit wichtige Einschnitte in unserem Leben, um etwas einzuordnen. Die heutigen Generationen werden noch viele Jahre lang Geschehnisse in »vor« oder »nach Covid« einteilen. Die Pandemie war ein nahezu globales Ereignis, auch wenn für alle, die während der Lockdowns zu Hause festsaßen, die Zeit jegliche Bedeutung verlor. Da alle prägnanten Erlebnisse ausfielen, die ein Jahr normalerweise kennzeichnen – Hochzeiten und Urlaube, Partys und Prüfungen, selbst Weihnachten –, fühlten sich die Tage seltsam »aus der Zeit gefallen« an.

* * *

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich eine Armbanduhr vor.

Ich nehme an, Sie sehen ein analoges Zifferblatt vor Ihrem geistigen Auge, das in zwölf Abschnitte unterteilt ist.***** Zwei Zeiger bewegen sich »im Uhrzeigersinn«. Und das Ganze ist an einem tragbaren Band befestigt.

All diese Komponenten wurden im Alten Orient und in der Antike festgelegt. Und sie alle entstanden im Dialog mit der Natur. Den Sumerern, der frühesten bekannten Zivilisation Mesopotamiens (im heutigen Irak und Syrien), wird oft die Erfindung des ersten numerischen Systems zur Zeitmessung zugeschrieben.[13] Sie entwickelten das früheste schriftliche Rechensystem, das auf der Zahl Sechzig basiert und das bis heute vorgibt, wie wir Minuten, Stunden, Winkel und geographische Koordinaten quantifizieren. Diese Zahl war einfach teilbar ohne komplizierte Bruch- oder Dezimalzahlen. Außerdem war sie durch drei teilbar, was vorteilhaft ist, weil der menschliche Körper quasi einen eingebauten Rechner für die Dreierreihe hat. Jeder unserer Finger hat drei Knöchel, also hat eine Hand (den Daumen nicht mitgerechnet!) zwölf Fingerknöchel. Beide Hände zusammen ergeben vierundzwanzig Fingerknöchel. Dieses Zählsystem könnte möglicherweise der Ursprung unseres Vierundzwanzig-Stunden-Tages sein.

Anderthalbtausend Kilometer westlich von Sumer im Alten Ägypten begannen die Gelehrten, anhand von Sonne und Sternen die Zeit noch weiter zu unterteilen.

Vor etwa 5000 Jahren richteten sie den Beginn des Sonnenjahres (der Zeit, die die Erde braucht, um sich einmal um die Sonne zu bewegen) nach dem Wiedererscheinen des Hundssterns Sirius aus, das eng mit der Nilschwemme und der Sommersonnenwende zusammenfiel.[14]

Auch unsere Vorstellung von »Uhrzeigersinn« geht auf die Sonne zurück, allerdings erfolgte die Festlegung anhand eines zufälligen Standorts. Die Kulturen, die unsere heutigen Zeiteinteilungssysteme formten, befanden sich im Allgemeinen in der nördlichen Hemisphäre. Und wenn Sie auf der Nordhalbkugel die Bahn der Sonne am Himmel verfolgen wollen, müssen Sie nach Süden blicken. Von dieser Position aus bewegt sich die Sonne im Verlauf eines Tages von links nach rechts, und ihr Schatten wandert von rechts nach links, in anderen Worten, im Uhrzeigersinn. Gewiss brachte diese einfache Beobachtung unsere Vorfahren dazu, die Zeit anhand der Länge und des Winkels der Schatten zu bemessen, die Menschen, Gebäude oder Bäume in ihrer Umgebung warfen. Die Sonnenuhr, die erste »Uhr mit Zifferblatt«, wie wir sie kennen, war der Versuch, sich ebendieses Phänomen zunutze zu machen. Die zufälligen schattenwerfenden Objekte wurden durch einen senkrecht in den Boden gesteckten Stab ersetzt, den man »Gnomon«(griechisch für »Schattenwerfer«) nannte.

Keiner weiß, wer die Sonnenuhr ursprünglich erfand. Sie tauchte überall auf der Welt auf, vom Steinkreis im englischen Stonehenge (um 3000 v. Chr.), der nach der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet ist, bis zu den bemalten Stöcken, mit denen in der altchinesischen astronomischen Stätte Taosi (um 2300 v. Chr.) Schattenberechnungen angestellt wurden. Im Tal der Könige, einer altägyptischen Begräbnisstätte, wurde auf dem Boden einer Arbeiterhütte eine auf Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. datierte flache Kalksteinplatte gefunden, auf der das Zifferblatt einer sehr frühen Sonnenuhr abgebildet war. Der Gnomon, in diesem Fall ein vertikaler Stift, der durch ein Loch in der Mitte der Sonnenuhr gesteckt wurde, ist nicht erhalten, aber einst warf er seinen Schatten auf einen in Schwarz aufgezeichneten Halbkreis, der in zwölf Abschnitte mit einem Abstand von etwa fünfzehn Grad unterteilt war. Die grobe Einteilung reichte aus, damit ihr Besitzer den Beginn des Arbeitstages, die Mittagspause und die Zeit ablesen konnte, wann er seine Sachen packen und heimgehen musste, bevor es dunkel wurde. Eine »echte« Sonnenuhr setzt sich aus ebenjener Kombination aus Gnomon und Zifferblatt zusammen.

Sonnenuhren dienten noch einem weiteren wichtigen Zweck: Sie waren der Mittelpunkt einer Gemeinschaft. Oft im Herzen von Siedlungen und Städten errichtet, stellten sie für die Bevölkerung eine einheitliche Zeitangabe dar, zu der jeder Zugang hatte und nach der sich jeder richten konnte. Dieses kollektive Zeitverständnis war für die Entwicklung der Zivilisation von entscheidender Bedeutung. Indem wir den Himmel kartierten und den Sonnenlauf aufzeichneten, konnten wir Leben und Alltag großer Gruppen von Menschen in immer kleinere und genauere Zeitabschnitte untergliedern. Diese Strukturierung erleichtert die Zusammenarbeit und Interaktion mit anderen – sei es in der Landwirtschaft, im Handel, in der Bildung oder der Verwaltung – und hilft uns dabei, Pläne für die Zukunft zu schmieden.

In den Stunden der Dunkelheit blickten die Alten Ägypter auf zu den Sternen und nutzten sie wie eine riesige Himmelsuhr[15] (auch wir messen Zeitabschnitte noch anhand von Tierkreiszeichen und Sterngruppierungen).****** Die ägyptischen Astronomen identifizierten mindestens dreiundvierzig verschiedene Sternbilder.[16] Dazu gehörten »s̹̹« (oder Sah, das Teile des Sternbilds Orion umfasst), »͑ryt« (Transkription von »Maul, Kiefer«, heutiges Sternbild Cassiopeia), »knmt« (bedeutet vermutlich »Kuh« und steht für das Sternbild Canis Major oder Großer Hund) und »nwt« (die Milchstraße und Symbol der Himmelsgöttin Nut). Außerdem kannten sie die Planeten Merkur, Venus, Mars, Saturn und Jupiter und konnten Mondfinsternisse berechnen und vorhersagen.[17] Die Himmelskalender spielten eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des jährlichen Mondfestes. Dabei wurden dem Mondgott und dem Fruchtbarkeitsgott Osiris bei Neumond Schweine geopfert.

Wenn ich mir eine Uhr vorstelle, höre ich sie immer ticken, eine kontinuierliche, quälende Erinnerung daran, wie schnell unsere Zeit auf diesem Planeten verstreicht. Viele frühe Zeitmesser zeichneten ebenfalls das Vergehen der Zeit auf. Wasseruhren taten dies, indem sie sich die gleichmäßige Geschwindigkeit zunutze machten, mit der Wasser durch ein Loch fließt. Die ersten Exemplare waren überraschend simpel: Im Grunde bestanden sie aus einem Tongefäß, das mit einer bestimmten Menge Wasser gefüllt war, das in ein zweites Tongefäß sickerte. Sie basierten auf einem genauen Verständnis von Volumen und Fließgeschwindigkeit. Bei diesen Uhren ging die Zeit buchstäblich zur Neige und musste dann von einem pflichtbewussten Bediensteten aufgefüllt werden. Die alten Ägypter hatten Wasseruhren aus Alabaster und schwarzem Basalt, wohingegen an der Schwarzmeerküste in der heutigen Ukraine Exemplare aus Ton aus der Bronzezeit gefunden wurden. Auf der gesamten Welt entstanden Variationen dieses einfachen Systems, vom Alten Babylon und Persien bis nach Indien, China, Nordamerika und dem Alten Rom. Im Alten Griechenland wurden am Athener Gerichtshof Klepsydren (»Wasserdiebe«) zur Bemessung der Redezeit verwendet. Einige dieser Uhren konnten sogar einen Ton von sich geben. Bei einer 427 v. Chr. von Platon erfundenen Wasseruhr sind vier Keramikurnen übereinander angeordnet. Das Wasser im obersten Gefäß sickert dann langsam und kontrolliert in das Gefäß darunter. Wenn diese Urne voll ist, ergießt sich das Wasser zu einem genau berechneten Zeitpunkt, der von der Größe der Urne und der Geschwindigkeit des darin einfließenden Wassers abhängt, auf einen Schlag durch einen Siphon in das dritte Gefäß. Die durch die plötzliche Wasserzufuhr verdrängte Luft in dieser Urne strömt durch ein Ventil am oberen Rand, das einen Pfeifton abgibt. Die vierte Urne am unteren Ende fängt das Wasser auf, damit es wiederverwendet werden kann.

Im England des 9. Jahrhunderts setzte Alfred der Große, König der Westsachsen, Kerzenuhren******* wie ein moderner Produktivitätsguru ein und hielt sich an einen strengen Tagesablauf, der aus acht Stunden königlichen Pflichten, acht Stunden Studium und acht Stunden Schlaf bestand.[18] Seine »Uhr« bestand aus sechs Kerzen gleicher Höhe und gleichen Umfangs. Jede brannte innerhalb von vier Stunden herunter und war durch zwölf gleich große Abschnitte markiert, die für je zwanzig Minuten standen. Also zeigten zwei Kerzen die Zeit für Alfreds tägliche Lese- und Schreibarbeit an (er war ein passionierter Gelehrter, der eine Vielzahl lateinischer religiöser Schriften ins Altenglische übertrug), ein zweites Paar stand parat, wenn er Kampftaktiken plante, um sein Land gegen die einfallenden Wikingerheere zu verteidigen, oder wenn er Streitigkeiten zwischen seinen Untertanen schlichtete. Das dritte Paar wachte über den König, während er schlief.

Als die Menschen immer mobiler wurden und die Zeit bestimmen mussten, die sie auf Reisen verbrachten, erwiesen sich viele der herkömmlichen Zeitmesser als unpraktisch: Sonnenuhren waren zu unbeweglich, das Wasser in den Klepsydren schwappte überall herum, und Kerzenuhrenwurden vom Wind ausgeblasen. In der zweiten Hälfte des Mittelalterskamen zunehmend auch Stundengläser oder Sanduhren zum Einsatz. Ende des 13. Jahrhunderts wurden Sanduhren auf Schiffen verwendet. In seinen zwischen 1306 und 1313 verfassten Documenti d’Amore bestand Francesco da Barberino darauf, dass für einen Seemann neben einem Magnetstein (Kompass), einem erfahrenen Steuermann, einem guten Ausguck und einer Karte auch eine Sanduhr unabdingbar sei.[19] Ende des 15. Jahrhunderts soll Christoph Kolumbus ein »Ampoletta« (Ampulle, eine Art Glaskolben) genanntes Halbstundenglas gehabt haben, für das der Steuermann zuständig war.[20] Ob die Ampoletta richtig gebraucht wurde, ließ sich überprüfen, indem man die Anzahl der entleerten Stundengläser mit dem Zeitraum von einer Mittagssonne bis zur nächsten Mittagssonne verglich. Mithilfe von Sanduhren konnten Seeleute nicht nur die Zeit, sondern auch ihre Position bestimmen: Wenn man wusste, wie viel Zeit vergangen war, seit man in See gestochen war, und mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs war (die buchstäblich in Knoten gemessen wurde, indem man während der Fahrt ein an einem Holzbrett befestigtes Seil, an dem sich Knoten in gleichen Abständen befanden, über Bord warf und zählte, wie viele Knoten in einem bestimmten Zeitraum durch die Hände des Seemanns glitten), konnte man ungefähr berechnen, wo man sich befand und wann man wieder Land erreichen würde. Diese Methode nennt man Koppelnavigation, und jahrhundertelang war die Sanduhr der beste zur Verfügung stehende Zeitmesser. Es brauchte noch weitere fünfhundert Jahre und eine Revolution in Wissenschaft und Technik, bevor die mechanische Uhr die Genauigkeit der Sanduhr bei der Messung der geographischen Länge auf See erreichte.

Im 16. Jahrhundert wurden Sonnenuhren klein und tragbar. Ringsonnenuhren******** (die kleinsten waren in etwa so groß wie der Ehering eines Mannes) waren mit Gravuren versehene Metallringe, die man gegen die Sonne halten und von denen man die Zeit ablesen konnte, wenn das Licht durch ein kleines Loch auf den Hauptring fiel und einen hellen Punkt auf eine Ziffernskala auf der Innenseite warf. Die Uhr bestand aus separaten Metallteilen, die bewegt werden konnten, um den richtigen Monat und Breitengrad einzustellen, sodass die genaue Zeit angezeigt wurde. Ihre Erfindung wird Gemma Frisius (1508 – 1555) zugeschrieben, einem niederländischen Mathematiker und Philosophen, der seine Idee für einen »astronomischen Ring« 1534 dem Graveur und Goldschmied Gaspard van der Heyden vorstellte – eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Handwerk, die die Uhrmacherkunst vorausahnen ließ.

Das Armband, das wir uns am Anfang des Kapitels vorgestellt haben, ist ein wesentliches Merkmal einer Kleinuhr, denn dadurch wird die Uhrzeit zu etwas Tragbarem und damit Persönlichem. Die Ringsonnenuhr war aus demselben Grund bedeutsam. Sie war der erste Zeitmesser, den man in die Tasche stecken oder an einer Schnur oder Kette aufhängen und den ganzen Tag mit sich führen konnte. Klein, leicht und durch die Bewegung ihres Besitzers völlig unbeeinträchtigt, erwiesen sich Ringsonnenuhren als so praktisch, dass sie auch nach der Erfindung der Taschenuhr noch jahrhundertelang benutzt wurden. Sie haben sogar einen Kurzauftritt in ShakespearesWie es euch gefällt, als Jacques die Begegnung mit einem Narren im Wald beschreibt, der mit großem Gehabe eine Sonnenuhr hervorzog und ihm »sehr weislich« sagte: »Zehn ist’s an der Uhr.«

* * *

Diese Textstelle erinnert mich an mein närrisches Verhalten im Wald, als ich zu dem Gänseschwarm aufsah und so viel Aufhebens um mein wichtiges Uhrenprojekt machte.

Am Ende zog der Termin, auf den ich in jenem ersten Winter auf dem Land hingearbeitet hatte, an mir vorbei wie die Vögel: Es dauerte weitere drei Jahre, bis ich die Uhr fertiggestellt hatte.

Ich finde den Gedanken tröstlich, dass die Zeit, wie mechanisiert und digitalisiert unser Empfinden von ihr heute auch sein mag, stets natürlichen Kräften unterliegt, die sich unserer Kontrolle völlig entziehen. Und dass die Dinge schlussendlich immer noch so lange brauchen, wie sie eben brauchen.

* Ich dachte immer, Gänse seien Zugvögel. Doch in Großbritannien sind Kanadagänse mittlerweile heimische Standvögel, auch wenn sie sich im Herbst noch sammeln.

**