Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alberdania

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una visita cambiará la vida de Vincent. Se trata de dos militares de alta graduación. Carlistas. Al dramaturgo y actor francés le resultan chocantes sus uniformes de opereta, y ajena por completo su guerra, puesto que considera el conflicto dinástico que con tal violencia se está dirimiendo al sur de los Pirineos un asunto entre salvajes iletrados y fules ilustrados de salón. Los militares comprarán su voluntad a cambio de oro, y Vincent se irá de gira a unas tierras navarras que apenas conoce de nombre, con la misión de infundir en los soldados ánimo para el combate. A cambio de oro le comprarán asimismo su dignidad artística, hasta el punto de que, al dictado de los militares, se prestará a presentar los hechos de armas de Juana de Arco como hazañas realizadas por la causa de Carlos VII. Pero, del mismo modo en que el mariscal pedófilo Gilles de Rais en los ojos de Juana, Vincent conocerá en su propia carne –y cuando menos le convenía– el fuego de una pasión de la que no acierta a comprender si proviene del cielo o del infierno. Y conocerá, al mismo tiempo, la difusa linde entre teatro y vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 119

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ÚLTIMA FUNCIÓN

Bitartean ibillico dira becatutic becatura amilduaz;

oraiñ pensamentu batean, gueroseago itz loyak gozotoro aditzean:

oraiñ escuca, edo queñada batean, guero musu edo laztanetan: oraiñ ipui ciquiñac contatzen, guero dantzan, edo dantza ondoan alberdanian.

J.B. AGIRRE

La versión original en euskera de este libro fue editada en 2020 con el título

Gilles de Rais por ALBERDANIA.

Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Departamento de Cultura

y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

1ª edición: febrero de 2021.

© 2021, Anjel Lertxundi

© De la traducción: 2021, Jorge Giménez Bech

© De la presente edición: 2021, ALBERDANIA, SL

Istillaga, 2, bajo C - 20304 Irun

Tel.: + 34 943 63 28 14

www.alberdania.net

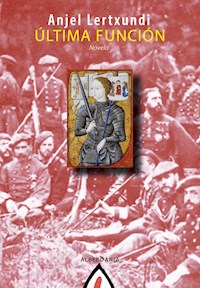

Fotografía de portada: Karlos vii en la tercera guerra carlista, entre oficiales y soldados de su ejército. El retrato podría ser obra del fotógrafo francés Félix Tournachon «Nadar» (entre 1873 y 1875).

Impreso en Ulzama (Huarte, Nafarroa)

ISBN digital: 978-84-9868-650-0

ISBN papel: 978-84-9868-649-4

Depósito legal: D. 195/2021

V

ÚLTIMA FUNCIÓN

ANJEL LERTXUNDI

TRADUCCIÓNJorge Giménez Bech

ALBERDANIA

novela

Entre todas las criaturas,Lucifer es la más parecida a Dios.

Michel Tournier,Gilles et Jeanne

I

El sol caía a plomo sobre el campamento. Solo los secos martillazos del carpintero y mis esporádicas órdenes quebraban un silencio en el que podía oírse incluso la luz.

Un ciego habría creído que alguien claveteaba un ataúd. De pronto, se oyó un estruendo proveniente del tupido bosque, en la otra orilla del río, y en el silencio del campamento eclosionó una súbita algarabía de vítores y alaridos.

Un grupo de media docena de soldados, con los fusiles colgados al hombro, traía medio a rastras a dos hombres. Cerraba el tropel otra pareja de soldados con los fusiles dispuestos. Los prisioneros, a punto de desfallecer de agotamiento, avanzaban a trompicones entre los rudos militares. Cuando la pequeña comitiva hubo cruzado el puente sobre el río, los acampados se unieron a los recién llegados, rodeando entre gritos y aplausos a soldados y presos. El confuso grupo se dirigió hacia la gran carpa que, además de servir de comedor, se utilizaba para las misas dominicales y también para los espectáculos, y en cuyas proximidades se alzaba el recinto alambrado donde finalmente arrojaron a los dos detenidos. Dentro había otros tres hombres, con los uniformes ajados y barba de días.

El carpintero observó un rato a los recién llegados. De las andrajosas vestimentas de los presos no cabía deducir si eran liberales o desertores carlistas. Fueran de uno u otro color, a mí se me antojaban la misma clase de forúnculos purulentos. Pronto decayó la curiosidad del carpintero por los detenidos, y siguió clavando el medallón de madera que estaba fijando a una mampara recién pintada. El medallón simulaba un escudo de armas en el que se distinguía el perfil de un árbol con apariencia de cruz y unas letras grabadas.

IHS

Una pequeña cruz con aspecto de espada dividía verticalmente la hache en dos.

Un par de días antes, el jefe del campamento –un general corpulento– había visto el cristograma, y, rodeado de militares de alta graduación, interpretó, vanidoso, su significado, con una deplorable pronunciación del latín:

–¡Iesus Hominum Salvator!

De pronto, frunció el ceño al tiempo que señalaba la pequeña cruz que dividía la hache en dos.

—¿Qué pinta esa espada ahí?

Le respondí, sumiso, que lo que dividía en dos la hache era, en efecto, una espada, pero también una cruz.

—¿Es que no basta con la cruz que surge del árbol? ¿A qué viene mezclar la espada con la cruz? ¡Qué más quieren los liberales; nos podrán tildar de meapilas una vez más! –exclamó en tono airado, más para impresionar a quienes lo rodeaban que porque le importara la cuestión.

No le respondí. ¿Cómo explicar al general que el lema original del cristograma no era, por más que todo el mundo así lo creyera, Iesus Hominum Salvator, sino el varios siglos anterior In Hoc Signo vinces?, con este signo vencerás, cuyo eje es una cruz que se convierte en espada: no podría ser más explícito. ¿Cómo explicar a un ignorante general que la espada y la cruz acostumbran a caminar juntas? Si hubiera osado sugerir algo semejante, no habría tardado cinco minutos en verme encerrado entre alambradas.

El carpintero bajó con sumo cuidado de la escalera de mano. Retrocedió dos pasos, y, con un ojo entrecerrado, aprobó la colocación del medallón de madera que hacía las veces de escudo de armas.

–¡Vincent! –me llamó, restregando mi nombre francés en su pronunciación vasca–. A ver qué le parece.

En un lateral del tablado, yo aparejaba unas cortinas de esparto que me proponía utilizar como telón. Giré la cabeza. Con los ojos entrecerrados y los labios fruncidos, evalué el trabajo del carpintero. Sentía su mirada en mi nuca. Pronuncié las palabras que ocultaba el monograma, marcando las iniciales:

—I, hache, ese. In Hoc Signo vinces. D’accord, c’est bien. Ha quedado más claro que antes, se lee mejor. Muchas gracias –le dije, al tiempo que aprobaba con un breve aplauso su trabajo.

Gustárale o no al corpulento general, la cruz con aspecto de espada seguía visible. En ausencia de los prebostes que días atrás lo rodeaban, bien poco le importaría una cruz de más o de menos.

De manera que la cruz y la espada seguirían juntas. El general conocía de sobra la connivencia entre ambos símbolos, había invertido su vida entera en defenderla. Le importaba muy poco un latinajo. Sus aspavientos ante los prebostes que nos visitaron no eran sino mera hipocresía, pura fachada para santurrones. Además, pronto se marcharía al campamento de Tudela y nos dejaría en paz.

Desde las carpas nos llegaba un atronador alboroto. Pronto aún para el rancho, seguramente los soldados celebraban las últimas detenciones; quizá hasta pudieran emborracharse con alguna barrica de sidra proveniente del saqueo de algún caserío.

Notaba al carpintero deseoso de reunirse con sus amigos. Me fue asignado como ayudante desde mi llegada al campamento, lo cual lo libraba de ir al frente. Su trabajo conmigo era tranquilo, pero pasaba días sin ver a sus camaradas, y lo llevaba mal. Al principio, se mostraba agradecido porque su trabajo a mi lado lo salvaba del peligro, pero imagino que sus camaradas pronto le dedicarían toda clase de pullas y mofas. ¿Acaso no prefiere un soldado digno arrastrarse de zanja en zanja y de colina en colina a tiro limpio antes que trabajar para un comediante como yo? El carpintero, ciertamente, no corría peligro de ser alcanzado por una bala, pero eso apenas lo aliviaba a la hora de soportar la burla cruel de sus camaradas durante el rancho.

–Allons-y! El trono, ahí, en el centro exacto del tablado. Le has puesto, como te indiqué, los… cómo se dice… –no conseguía recordar la palabra.

–¿Los tacos?–me respondió el carpintero. No era en absoluto un orador, mascullaba toscamente los sonidos secos y arrastraba los sibilantes en una suerte de bisbiseo.

Se acercó al borde del tablado y se agachó para subir al escenario una silla adornada a modo de trono. Dio la vuelta a la silla para mostrarme sus patas. Cuatro tacos clavados a una plataforma de la anchura del asiento daban altura al trono.

Se dirigió al centro del escenario para colocar allí el trono.

–¿No queda un poco alto?

–Compruébelo usted mismo.

Tras mover el trono para ver si cojeaba, me coloqué de espaldas a él de puntillas, y me senté. Mis pies se balanceaban en el aire, sin tocar el tablado.

–Será suficiente, sí. Y parece seguro –le respondí, mientras comprobaba con la mirada que mi cabeza quedaba ligeramente por encima de la del carpintero. Reposé la espalda en el respaldo del trono, y alcé la vista al cielo. No había ni una nube, y la temperatura, ni fría ni calurosa, era francamente agradable. «Pas d’excuse! –pensé–. La función de esta noche nos debe quedar bordada».

Bajé del trono, y señalé al carpintero el bastidor de las cortinas. El tablado no era ni espacioso ni cómodo, pero pretendía al menos darle ligereza visual.

–La cortina azul tiene que llegar hasta los dos extremos del tablado.

Corría un poco de aire, y la leve oscilación de las cortinas hacía que el escenario parecería más amplio de lo que era.

El carpintero miró hacia los barracones. Un soldado lo llamaba desde allí con la mano. El carpintero se encogió de hombros mientras negaba con la cabeza. Tras dirigir a su camarada una mueca de resignación y sumido en sus cavilaciones, se puso manos a la obra clavando aquí y aserrando allá, hasta que logró que las dos cortinas laterales del telón llegaranhasta el extremo del tablado.

–¿Algo más? –me preguntó con mal disimulado nerviosismo.

–Allez-y, allez-y! –le dije, afable. Estaba trabajando muy bien, y no me había dado el menor motivo de queja–. Pero te quiero aquí después de comer –le ordené al punto–. No quisiera imprevistos a última hora.

–Se las tendrá que apañar sin mí un rato. –Se encogió de hombros, y giró la cabeza hacia el recinto donde custodiaban a los detenidos–. Tengo que repasar la alambrada. Cuantos más prisioneros, mayor peligro de motín y de fuga.

–¡La alambrada! –murmuré, asqueado.

Hacía ya diez días que el carpintero no podía atender a su trabajo como era debido, pero no me quedaba otro remedio que tragarme la bilis, en vista de que incluso las más insignificantes tareas militares eran siempre más urgentes que las artísticas, por más que el trabajo artístico ayudara a sobrellevar el peso de la guerra.

Me di cuenta de que el carpintero seguía allí. Esperaba, al parecer, que le dijera algo. Yo carecía de toda autoridad, pero o bien el carpintero no lo sabía, o bien deseaba llevarse bien conmigo, consciente de que siempre resulta más llevadero clavetear tablados que llevar el fusil al hombro.

–Vete, vete –le dije, subrayando mis palabras con la mano–. Hace mucho que tenéis quehaceres más urgentes que los de aquí.

El carpintero bajó de dos en dos los peldaños de la escalerilla de acceso al tablado, y levantó la mano en un gesto de despedida.

Sin responderle, volví la mirada de nuevo hacia el cristograma grabado en el escudo de armas.

IHS

Acudió a mi mente una vez más el espectro del anacronismo. ¿Iesus Hominum Salvator o In Hoc Signo vinces? ¿Cuál de las dos variantes conocía Juana de Arco? En el caso de que conociera alguna. Abrí y cerré las cortinas una y otra vez. Corrían bien en su riel. Sonreí satisfecho. La precisión histórica del cristograma, los tacos del trono, el funcionamiento de las cortinas… ¿Quién en el campamento repararía en aquellos detalles? ¿Qué importancia podían tener tales minucias en medio de una guerra?

Sentí un escalofrío, pero no podía deberse a la temperatura: no se apreciaba aún el menor signo del otoño en las laderas de Lizarrusti, una cálida brisa hacía oscilar suavemente las cortinas laterales del tablado.

Todo comenzó con la visita de dos militares de aire folletinesco que parecían haber salido de un vodevil. Tuve que contener la risa. El de más edad llevaba un sable al cinto y una hoja de menta en la comisura de los labios. Su acompañante traía una carpeta bajo el brazo. No los conocía. El que llevaba el sable se presentó, e hizo lo propio con su acompañante. Coronel Urbiba. Edecán Lizarza. Militares carlistas.

Me mostraron sus credenciales.

–Somos portadores de una oferta del alto mando del ejército carlista.

–Una oferta… ¿a un dramaturgo? –le pregunté, sorprendido por el inusual anuncio.

Los conduje al salón. La luz de aquel oscuro día no lograba iluminar la estancia, ya de por sí oscura, por lo que encendí dos lámparas de petróleo. A continuación, retiré de la única butaca de la sala una manta y un ejemplar de Les Misérables del gran Victor Hugo, y les rogué que tomaran asiento. El coronel Urbina pasó la espada al edecán Lizarza. Tras recogerse con una mano el borde de su capa, se sentó en la única butaca del salón. Yo me acomodé en una silla de mimbre. Lizarza permaneció de pie.

Hacía frío en el salón, y el coronel se frotó las manos, primero entre sí y después contra las rodillas.

–¿Querrán tomar algo, señores? –y dirigí la mirada hacia la vitrina situada frente a ambos–. Algo de vino o aguardiente quedará por ahí…

Lizarza habló por primera vez, con sus ojos de rana abiertos de par en par:

–A decir verdad, estamos sedientos. ¡Esto está en el culo del mundo! –exclamó, arrogante. A juzgar por la forma en que se frotó el vientre, estaba en ayunas y echaba en falta algo tonificante.

Urbina le dirigió una aviesa mirada capaz de derretir una piedra. El edecán sostuvo un instante la mirada del coronel. Luego bajó la cabeza y se replegó sobre sí mismo, como un tábano mojado…

«¡Qué le vamos a hacer!», me resigné. «¡Los cacareos entre militares acaban siempre igual!»

Pero quedaba claro a quién debía rendir pleitesía y a quien podía no mostrar consideración alguna.

Saqué de la vitrina una botella de vino. Miré a Lizarza de reojo. Sus ojos ardían de ira.

Serví un vaso a Urbina.

–No es de Burdeos, pero estos tintos del Languedoc tampoco están nada mal.

Urbina se sacó la hoja de menta de entre los dientes. Le acerqué un platillo, y, tras restregarla un poco contra el fondo, dejó la hoja de menta en el plato. Se llevó el vaso a la boca, mojó los labios, y los recorrió de lado a lado con la punta de la lengua. Bebió un sorbo de vino, y le dio vueltas en la boca hasta que terminó por tragárselo de un solo golpe. Hizo un gesto aprobatorio con la cabeza.

En vista de ello, ofrecí vino al edecán. Lo rechazó con la cabeza. Las ganas de echarme a reír amenazaban con salírseme por los ojos.

Urbina peroraba sin cesar. A borbotones. Me dijo una vez más que eran militares carlistas, y, como si por su boca manara una fuente inagotable de palabras, me refería con todo lujo de detalles los pormenores de una guerra dinástica que yo no terminaba de comprender del todo. Yo no entendía la mitad de lo que me decía, y me resistía a entender la otra mitad. Me sorprendía que hubieran viajado desde Burdeos a Montpellier para visitarme a mí, que apenas sabía nada, por aquel entonces, de la existencia de los carlistas ni de su guerra; aún lo comprendí menos cuando escuché de sus labios que su propósito era hacerme una oferta de trabajo. Si habían recabado información sobre mí, debían saber que me había librado del servicio militar gracias a los dineros de una amante tan rica como caprichosa, y que me agrada la vida nocturna, pero en absoluto la guerra.