Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

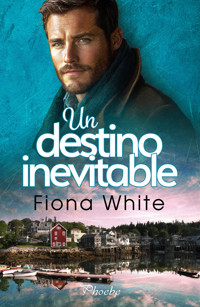

En el diminuto y apacible pueblo de Crystal Castle, Maine, la vida transcurre con calma entre chismorreos amigables y sosegadas rutinas. Harper, la pastelera local, es feliz con sus costumbres, pero todo cambia con la llegada de Liam, un célebre escritor de novelas de terror que busca escapar del caos de Nueva York para encontrar la inspiración. Lo que comienza como una amistad entre dulces y cafés, nevadas históricas y casas que parecen salidas de uno de los libros de Liam, se convierte poco a poco en algo más especial: Harper y Liam no tardan en descubrir que entre ellos hay una conexión profunda y una atracción irresistible, aunque a ella no le gusten las novelas de terror y él no sea muy fanático de la repostería. Pero mientras el amor florece, también lo hace una verdad inevitable: Liam debe regresar a su mundo en la gran ciudad, y Harper no puede imaginar la vida lejos de su hogar en Crystal Castle. ¿Será el amor suficiente como para reescribir sus destinos?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: agosto de 2025

Copyright © 2025 Fiona White

© de esta edición: 2025, Ediciones Pàmies, S. L. C/ Monteverde 28042 Madrid [email protected]

ISBN: 979-13-87787-06-6

BIC: FRD

Arte de cubierta: CalderónSTUDIO®

Fotografías de cubierta: Freepik

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

A Andrea, por ese señor cishetero blanco que lleva

en su interior y que no puede evitar dar consejos no solicitados.

Índice de contenido

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Hitos

Dedicatoria

Página de título

Página de copyright

Capítulo

1

Liam

Miré por enésima vez la pantalla del navegador del coche, convencido de que me estaba troleando. La carretera —si se podía llamar así a una línea serpenteante de tierra entre los árboles— cada vez era más y más estrecha, y empezaba a pensar que no iba a salir de ahí en lo que me quedaba de vida.

El timbre del teléfono a través del sistema de bluetooth del coche me hizo respingar; estaba demasiado concentrado intentando no matarme como para recordar que existía la tecnología, que había algo que se llamaba cobertura o que, sin más, tenía móvil.

Miré la pantalla y, al leer el nombre de la persona que me había sobresaltado con su inoportuna llamada, a pesar de la tensión que me tenía los músculos como las cuerdas de un violín, esbocé una sonrisa. Pulsé en el volante el botón para responder.

—Chloe, si aparece entre los árboles Leatherfacey me hace pedacitos con una motosierra, caerá sobre tu conciencia.

—No seas ridículo, eso no va a pasar —replicó Chloe, mi agente, e incluso a través de los altavoces pude escuchar la sonrisa burlona en su tono.

—Porque tú lo digas… —rezongué.

—No va a pasar porque estás citando La matanza de Texas, y estás en Maine.

—Pues peor me lo pones. Si se me aparece Pennywise…

—Liam —me interrumpió, fingiéndose ofendida—, eres escritor. Tú mejor que nadie deberías saber que no puedes romper las normas de tu propio mundo. Pennywise, el payaso de It, se aparece en Maine, sí, pero en Derry, y tú vas camino de Crystal Castle.

—Pero Derry es una ciudad que se inventó Stephen King, así que puede ser cualquier sitio.

—Esta discusión es absurda —protestó ella—. ¿Te falta mucho para llegar?

Miré de reojo la pantalla del navegador. El triangulito que señalaba mi posición seguía perdido en mitad de ninguna parte, en el medio de una nada de un color amarillo huevo muy poco atractivo. No había ningún camino a la vista, y, al echar una ojeada a través de la ventanilla, me quedó claro que la civilización ni estaba ni se la esperaba.

—Yo qué sé —murmuré, agobiado—. El chisme este dice que me faltan siete minutos, pero yo solo veo árboles. Y más árboles. Ah, y árboles, que no se me olvide.

—¿Y no habrá por ahí ningún árbol? —ironizó.

—No. Solo árboles. Árboles por todas partes. —Ignoré el sonoro suspiro que Chloe dejó escapar al otro lado de la línea—. ¿Has hablado con la casera?

—Pues por eso te llamaba. Acabo de hablar con ella. Al parecer, le ha surgido algo urgente y no va a poder entregarte las llaves como habíamos quedado. —Resoplé, dispuesto a soltar una retahíla de invectivas más o menos ingeniosas, pero ella siguió hablando sin prestar ni la más mínima atención a mi, desde mi punto de vista, justificada indignación—. No te preocupes, está todo arreglado. Ha hablado con un amigo para que te lleve todos los papeles y las llaves y te acompañe hasta la casa. Pero va a tardar un poco. Una hora o así.

—Bueno, con suerte, no tendrá que esperarme mucho…

—Has dicho que estabas a siete minutos.

—Lo que no sé es a siete minutos de qué —gruñí, aunque ya hacía unos metros que el camino parecía un poco más despejado. Los árboles seguían flanqueándome el camino, pero, quizá porque quería creerlo, ya estaban un poco más alejados de la carretera, e incluso alcanzaba a ver algún claro.

—Confía en la tecnología. Es más lista que tú —se burló—. Cuando llegues al pueblo, busca una cafetería o una confitería o lo que sea en la calle principal. Has quedado ahí con el amigo de la casera… —Escuché el crujido de unos papeles y no me costó nada imaginarme a Chloe, con los rizos salvajes recogidos en un moño tenso, los gruesos labios pintados de rojo fruncidos en un gesto de concentración y la piel color chocolate arrugada en la frente, rodeada del caos que era su escritorio, revolviendo entre los montones de folios hasta dar con la nota que debía de haber tomado a toda prisa y con la cabeza en otro lado—. Charles. Eso es. Charles. Se encontrará ahí contigo. Aprovecha y tómate un café, a ver si se te pasa el mal humor.

—Eso será si llego vivo.

—Liam —suspiró ella—, ¿cómo es posible que escribas novelas de terror y le tengas tanto miedo a…? A todo, en realidad.

—Pues porque escribo novelas de terror —repliqué, convencido. Y no le tenía miedo a todo. No me gustaban los bosques. Ni los payasos. Ni los sitios cerrados. Ni la oscuridad. Ni los ríos. Ni los soldaditos de plomo, las muñecas con la cara de porcelana, los gatos negros o los niños muy serios. Ni las naves industriales abandonadas, los edificios en ruinas o las alcantarillas. Ni… Bueno, ni un montón de cosas de lo más lógicas y que no le gustaban a ningún ser humano sensato. Por eso se me daba tan bien el terror.

—Vale, paso. Llámame cuando te hayas instalado para contarme qué tal, ¿vale?

—Vale… —acepté, malhumorado. Chloe podía ser una pesada, pero al menos era una pesada que me estaba ayudando a no pensar en lo que podía esconderse en el bosque. Estaba a punto de colgar cuando pronunció mi nombre de nuevo con tono urgente.

—Liam…

—Dime.

—Ten cuidado. En esa curva me maté yo.

Pulsé el botón para cortar la llamada y, de paso, sus carcajadas.

2

Harper

—¿Sabes lo que le pasa? —pregunté, no por primera vez. Ni por segunda. Tal vez ni por tercera. Y, tal y como esperaba, Mark Holloway respondió con un bufido.

El horno llevaba días dándome problemas —no encendía; encendía pero no calentaba; calentaba pero no lo suficiente…— y por fin me había decidido a llamar a Mark para que le echara un vistazo. Debía haberlo hecho antes, pero estaba en plena fase de negación porque no quería enfrentarme a que mi principal herramienta de trabajo hubiera decidido traicionarme a apenas un par de semanas antes de Navidad, la época de más trabajo de todo el año.

Estaba a punto de preguntar otra vez si podía arreglarlo, si sabía lo que pasaba o si iba a aparecer mi hada madrina con un horno de última generación cuando Mark levantó la vista y me dedicó una mirada tan hostil que no me quedó más remedio que cerrar la boca y dedicarme a otra cosa para distraerme.

Era demasiado temprano para que empezaran a llegar los primeros clientes, y, como el horno se había declarado en huelga y dependía de Mark para que llegáramos a un acuerdo sobre sus condiciones laborales, no tenía mucho más que hacer que recolocar por enésima vez el mostrador. Que ya estaba colocado. Y perfecto.

Di un par de vueltas por el local, enderezando un cuadro aquí, moviendo una silla allá, hasta que, incapaz de contenerme por más tiempo, abrí la boca para interpelar a Mark una vez más. Por suerte, el tintineo de la campanilla que estaba colgada sobre la puerta me interrumpió antes de cometer semejante error. Me di la vuelta para ver quién había saltado de la cama antes de tiempo esa mañana y, como era lógico en un pueblo en el que todos se aferraban a sus rutinas como a un clavo ardiendo, me encontré a un forastero.

Y qué forastero.

Era un tío delgado, de piel morena, altísimo y guapísimo, con el pelo y los ojos oscuros. Y, a juzgar por la expresión de agotamiento y las bolsas oscuras bajo esos ojazos, necesitaba un café con urgencia.

—Hola —saludé, con un tono que sonó demasiado alegre incluso a mis propios oídos—. ¿Café?

—Sí, por favor —respondió, suplicante—. Una taza gigante. O una jarra. —Lo pensó un instante—. ¿Una piscina?

—Claro —reí—. Siéntate donde quieras, ahora mismo te lo llevo. ¿Quieres algo para comer?

—No, no te preocupes. —Esbozó una sonrisita que tenía mucho de disculpa—. No soy muy fan del dulce…

Puse los brazos en jarras, fingiéndome ofendida.

—Eso es porque no has probado mis postres —repliqué—. Venga, siéntate, que ahora voy.

Le serví un café recién hecho en la taza más grande que tenía en todo el local —la que usaba yo, para ser exactos— y corté un pedazo de whoopie pie. Quizá una bomba de glucosa hecha de nubes, crema de mantequilla y bizcocho de chocolate no era lo más adecuado para alguien que decía no ser goloso, pero era mi tarta estrella y estaba convencida de que él no había probado nunca nada igual. Dejé el plato con el pastel, el café, una jarrita de leche y una de crema, una cucharilla y un tenedor y el azucarero sobre una bandeja y me acerqué a la mesa que el tío guapo había elegido junto al ventanal.

Él miró la tarta con expresión recelosa, pero, quizá porque era una persona educada y no quería hacerme un feo, cogió el tenedor y cortó un trozo de whoopie pie. Lo saboreó con desconfianza, pero, dos segundos más tarde, abrió los ojos de par en par y sonrió.

—Esto… Esto está increíble —me felicitó.

—Ya lo sé —sonreí—. Es mi especialidad. Es whoopie pie, la tarta típica de Maine. Y me sale genial.

—Ya lo creo. —Cogió la taza de café y la apuró de un trago. Sin azúcar, ni crema, ni leche ni nada. Y me miró con expresión de cachorrito abandonado.

—¿Te traigo más café?

—Por favor…

Fui hasta la barra para coger la jarra de café y regresé a su mesa.

—¿Estás de paso? —pregunté, sirviéndole otra taza enorme, mientras él la miraba como si estuviera poniendo ante sus ojos el mismísimo paraíso terrenal.

—Sí y no. Me quedaré por aquí una temporada. He alquilado una casa, y, al parecer, tengo que encontrarme aquí con alguien para que me dé las llaves.

—¿Has alquilado la casa de Anne? Pero no está. Esta mañana se ha puesto de parto la hermana de Jake y han salido corriendo para Bangor.

Después de pararse aquí para que Jake comprara media tienda…

Él pareció confundido unos segundos, pero casi al instante sonrió de nuevo. Tenía una sonrisa preciosa, que le iluminaba todo el rostro cansado y oscurecido por una barba incipiente.

—Iba a preguntarte que cómo lo sabías, pero, claro, es un pueblo pequeño…

—Exacto. —Correspondí a su sonrisa—. Aquí lo sabemos todo de todos. Y, como te digo, Anne no está… —Caí en la cuenta al instante—. Ah, claro. Has quedado con Charles.

—Eso es.

Miré el reloj. Charles era una persona muy puntual, y eso jugaba en contra de mi atractivo desconocido, porque mi convecino jamás se pasaba por mi local antes de las once y apenas eran las diez menos cuarto. Iba a comentárselo cuando Mark salió de detrás del mostrador limpiándose las manos manchadas de grasa con un trapo que había conocido tiempos mejores allá por la guerra de Independencia.

—Está frito —anunció.

3

Liam

Tiré de las riendas de mi cerebro de escritor, fascinado por la posibilidad de que el horno que el chico estaba señalando estuviera «frito», cuando lo lógico habría sido que estuviera horneado, o asado o algo parecido. Algo me decía que la que había identificado como la dueña de la cafetería, y que en ese momento parecía al borde de una crisis nerviosa, no iba a valorar mi sentido del humor lingüístico.

—¿Frito? ¡¿Qué quieres decir con «frito»?! ¡No puede estar frito! —Lo que yo decía, pensé, esforzándome por reprimir una sonrisa inoportuna—. ¡Faltan dos semanas para Navidad! ¡Qué…!

Y entonces el chico se guardó en el bolsillo trasero de los pantalones el trapo con el que había estado extendiendo la suciedad de sus manos —porque limpiarlas, con la pinta que tenía la tela, iba a ser que no…— y se encogió de hombros. Y supe, sin ningún género de duda, que iba a cagarla. Cerré los ojos y mi rostro se contrajo en una mueca de dolor anticipado. Por supuesto, él no me defraudó.

—A ver, tranquilízate… —dijo.

Y ahí estaba. La Palabra, con mayúsculas: «Tranquilízate». Ese verbo había calmado a un total de cero personas desde que la humanidad había desarrollado la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje oral. O el escrito. O mediante tam-tam, braille o señales de humo. Y si en el futuro adquiriéramos capacidades telepáticas, el veredicto iba a ser el mismo: nada ponía a alguien nervioso más al límite que escuchar cómo le pedían calma.

La dueña de la cafetería no fue la excepción.

—¿Que me tranquilice? ¡Que me tranquilice! ¡Estoy tranquilísima! —No, de eso nada—. ¡Supertranquila! ¡Solo quiero saber qué coño has querido decir con «frito»! ¡Y que lo arregles! ¡Ayer, a ser posible!

Para estar tranquilísima, como ella misma se había descrito, parecía la viva imagen de una de las Furias: los puños apretados dejaban ver unos nudillos blanquecinos y su rostro —ya blanco de por sí— había adquirido una palidez sobrenatural que hacía destacar las pecas que salpicaban su nariz, como un mapa estelar en negativo: fondo blanco y constelaciones oscuras. Y para qué hablar de los ojos color miel, que en ese instante parecían más negros que los míos, ensombrecidos por la dilatación de sus pupilas.

Y aun así es monísima, mira…

Sacudí la cabeza para deshacerme de ese pensamiento inoportuno, aunque, sí, era una mujer muy guapa, con esa melena pelirroja y esa sonrisa tan cálida con la que me había recibido…

Me moría por interrumpir su monólogo furioso, pero hacía mucho que había aprendido —por las malas, claro— que en esos casos era mejor cerrar la boca y esperar a que se calmaran las aguas aunque la solución fuera evidente. De hecho, sobre todo si la solución era evidente, porque seguro que a la persona que estaba desahogándose a gritos ya se le había ocurrido y no le iba a sentar nada bien que, encima de no dejarle descargar la tensión a gusto, la tomaras por tonta.

—Harper —dijo el técnico con tono hastiado, y yo tomé una rápida nota mental para acordarme de su nombre. Sonaba bien. Le pegaba—, poniéndote así no vas a conseguir nada.

Llevaba desde que había escuchado la palabra «frito» reprimiéndome, y, al parecer, iba a tener que seguir haciéndolo, porque no sabía a quién podía cabrear más el silbido preocupado que amenazaba con escapar de mis labios: si a ella o a él.

Pero es que no se puede cagarla más, tío. Si ya con el «Tranquilízate» la habías jorobado, con ese «Poniéndote así…» es muy posible que no salgas vivo de esta.

—¿No voy a conseguir nada? ¿Y cómo voy a conseguir algo, Mark, dime? ¡¿Cómo?! —Inspiró hondo un par de veces para calmarse (espóiler: no funcionó) y le echó una mirada al pobre tipo que habría hecho retroceder de espanto a gente mucho más valiente que yo. De hecho, yo retrocedí un poco echándome hacia atrás en la silla. Pero el tipo debía de ser hermano mellizo de Ironman, porque se limitó a reír entre dientes, muy tranquilo.

—Mira, te voy a dejar el número de un colega de Bangor. —Sacó una libretita arrugada del bolsillo trasero de sus vaqueros, cogió un bolígrafo del mostrador, anotó algo con rapidez, arrancó la hoja y la dejó junto a la caja registradora—. Dile que vas de mi parte y te hará un buen precio.

—¿Para arreglarlo? ¿Y por qué no lo arreglas tú?

—No, Harper, para arreglarlo no. Te hará un buen precio en un horno nuevo y hasta te lo financiará si hace falta. Este está para el desguace.

Fue como si esas palabras fueran una aguja que se hubiera clavado en el globo de su cabreo: se desinfló ante mis ojos como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones y todos los huesos del cuerpo. Derrotada, se dejó caer en una silla, y estuve a punto de saltar de la mía al ver cómo las lágrimas le hacían brillar los ojos y cómo le temblaba el carnoso labio inferior.

—Pero… pero yo no quiero un horno nuevo… —No sabía si estaba en la fase de negación o en la de negociación, pero estaba clarísimo que había empezado el duelo por su viejo electrodoméstico.

—Ya, y yo no quiero que nieve dentro de un par de días, pero todas las predicciones del tiempo dicen que va a ser así —replicó él, encogiéndose de hombros—. Así que es mejor que llames ya, porque, como caiga la nevada que se espera, ni siquiera van a poder traerte el horno nuevo.

Y con tanta calma como se había enfrentado a los gritos de Harper, se dio media vuelta, recogió sus cosas, salió tan tranquilo y se despidió con un gesto desde la puerta.

4

Harper

El sonido de la puerta al cerrarse fue como el mazo de un juez que acababa de dictar sentencia. En ese caso, la sentencia de muerte de mi pobre, querido, maravilloso horno, que llevaba conmigo desde que había vuelto a abrir la pastelería que había sido de mis padres. Hundí la cabeza entre las manos y me permití diez segundos para regodearme en mi desgracia. No más. Diez segundos era tiempo más que suficiente para coger aire antes de ponerme en marcha y solucionar el asunto.

Estaba a punto de llegar a uno en mi cuenta regresiva desde diez, cuando el ruidito de una taza al chocar con el platillo me devolvió a la realidad.

Y ahora tendré pedirle disculpas a mi nuevo cliente por el espectáculo, claro.

Disimulé un suspiro, me limpié las lágrimas que apenas habían llegado a derramarse, erguí los hombros y me planté una sonrisa de cortesía en el rostro antes de volverme hacia él.

—Lo siento —dije, felicitándome por el tono alegre de mi voz, que casi había sonado auténtico—. No tenías que…

—No, no, no te disculpes —me interrumpió al instante—. No pasa nada. Es normal. Estas cosas sacan de quicio a cualquiera. Oye, ¿por qué no…? —titubeó, mirando a su alrededor—. Quiero decir… Si no estás muy ocupada ahora mismo, ¿por qué no descansas un segundo, te sientas y te tomas algo? Yo qué sé, un café, un trozo de tarta… Algo que te haga sentir mejor. Y luego decides. A veces es bueno parar un poco.

—Tienes razón —acepté—. Pero será mejor que llame al amigo de Mark antes de que se ponga a nevar porque, con la suerte que he tenido esta semana, se adelantará la tormenta y nos quedaremos aislados dentro de cinco minutos. —Me levanté de la silla, olvidado ya el instante de debilidad, y fui a coger la nota que me había dejado Mark.

—¿Puedo hacerte una pregunta?

Me di la vuelta para encontrarme con una sonrisita tímida que parecía auténtica. Pero, claro, siempre lo parecían. Me encogí de hombros, dispuesta a rechazarlo amablemente si me proponía que me sentara con él o me sugería que fuéramos a dar una vuelta o lo que fuera que se le hubiera ocurrido.

—Claro…

—A ver, no es asunto mío, pero ¿por qué no quieres un horno nuevo? Insisto, que no es asunto mío, pero el hombre ese ha dicho que te lo financiaría y…

Parpadeé, confusa. Estaba tan convencida de que iba a intentar ligar conmigo que ese interés por mi horno me pareció extemporáneo, fuera de lugar, raro… Y lógico al mismo tiempo. Pero solo tuve que pensarlo un segundo. Necesitaba desahogarme y aún faltaba un rato hasta que llegara Charles para darle las llaves o que Mandy apareciera para comprar los bollos para los empleados de la imprenta, así que, con un suspiro, di media vuelta y fui hasta su mesa. Señalé la silla libre y él asintió, sonriente.

—No es que no lo quiera. Y tampoco es por dinero —reconocí después de tomar asiento—. Es que estaba acostumbrada a ese horno. Le tenía pilladísimo el punto. —No dijo nada. Se quedó mirándome, con la cabeza ladeada y una muda pregunta escrita en el rostro, sin apresurarme ni darme su opinión más o menos infundada. Suspiré—. A ver, todos los hornos son diferentes, ¿vale? Puedes comprar tres hornos del mismo modelo, al mismo tiempo, y no van a funcionar igual. ¿Por qué? No tengo ni idea. Soy repostera, no…. Como se llamen los que diseñan los hornos.

—Creo que son ingenieros, pero tampoco me hagas mucho caso.

—El caso es que tardas en cogerle el punto a un horno nuevo —continué, porque estaba clarísimo que él había hecho el apunte no para corregirme o demostrarme lo listo que era, sino solo para que la conversación no decayera, como un actor que le da el pie a otro en el escenario—. Y se acerca la temporada más movida del año y no sé si me va a dar tiempo a hacerme con el horno nuevo, ¿sabes?

—Entiendo. —Asintió—. No debe de ser fácil.

—No, no lo es. —Esperé a que me diera un consejo, a que me dijera que tenía que aguantarme… A algo. Pero no dijo nada. Se quedó ahí, tan tranquilo, tomándose el café a sorbitos, como aguardando a que yo añadiera algo más—. Pero, bueno, tampoco es que pueda hacer otra cosa, así que tendré que llamar al amigo de Mark y comprar otro horno. Y rezar para que le coja el truco rápido.

—Claro —aprobó.

Y volví a esperar.

Y volvió a concentrarse en el desayuno sin añadir nada más, mirándome de tarde en tarde como si solo pretendiera darme a entender que seguía ahí, dispuesto a escuchar.

—¿No vas a darme ningún consejo? —pregunté al cabo de unos segundos, incapaz de contenerme por más tiempo.

Se detuvo con el tenedor a mitad de camino de sus labios, sorprendido, y abrió los ojos de par en par.

—¿Qué? ¡No! —exclamó, atónito—. No sé absolutamente nada de repostería, ni de hornos ni de llevar un negocio. ¿Cómo voy a darte un consejo? Quiero decir, si insistes, puedo soltarte una de esas frases motivacionales en plan «Todo pasa por alguna razón» o alguna mierda de esas, pero no sé para qué… O sea… Bueno, eso, que quien sabe de este negocio eres tú.

—¿En serio? —insistí, un poco más que absolutamente sorprendida.

—Claro.

Y, como además de entender de mi negocio, también era resolutiva y no me gustaba perder el tiempo, me eché hacia atrás en la silla, me tomé medio segundo para pensarlo y sonreí.

—Si vas a estar por aquí un tiempo, ¿qué te parece si vamos a cenar? Pasado mañana me va bien.

5

Liam

Sonreí, más que dispuesto a aceptar su invitación. Sí, en teoría estaba ahí para recluirme y acabar la novela, pero nadie había dicho que no podía divertirme un poco, ¿no?

En realidad, Chloe sí lo ha dicho…

Chloe, claro. Pero Chloe era una dictadora de manual. Si por ella hubiera sido, me habría encadenado a la silla y no me habría permitido levantar la cabeza del teclado ni para dormir. De hecho, todo esto de enclaustrarme un par de meses había sido idea suya después de que, tras el éxito de mi tercera novela, me hubiera poseído un bloqueo de escritor del tamaño de Australia, con sus canguros y todo. Chloe me había alquilado una cabaña en un pueblo perdido cerca de la frontera con Canadá y me había mandado ahí de una patada en el culo, cargado con el portátil y una maleta con la ropa imprescindible. Y había funcionado porque estar ahí, lejos de la civilización, sin libros, sin televisión, sin un puñetero móvil con el que escuchar un podcast o conectarme a Netflix, había sido aburridísimo. Así que me había puesto a escribir, claro. ¿Qué otra cosa habría podido hacer?

Poco a poco, habíamos ido negociando hasta llegar a la situación actual: yo terminaba un libro, me tomaba un par de meses para pensar en el siguiente y, cuando ya tenía la escaleta más o menos encarrilada, ella alquilaba una vivienda en algún lugar remoto y yo me mudaba ahí para sumergirme en mi caótico proceso de escritura hasta tener el borrador final. Y ella había cedido un poco al ver que me lo tomaba en serio y ya me permitía llevarme el móvil y contratar televisión por cable.

Hasta ese momento, con ese sistema había conseguido publicar cuatro novelas más en cuatro años, que, si bien no me habían convertido en «el nuevo Stephen King», sí me habían dado para ganarme la vida mejor que bien. Tenía éxito. Un éxito discreto, limitado a los fanáticos del género de terror, pero éxito al fin. Y ella, como mi agente, estaba encantada con sus beneficios.

De modo que, en teoría, estaba ahí para trabajar, no para divertirme, pero mucho trabajar y poco divertirse… En fin, que yo no era un tío aburrido. O no pretendía serlo, al menos, así que miré a Harper y asentí para aceptar su propuesta.

—Vale, pero te advierto que soy un tío algo anticuado, así que…

—Voy a pagar yo, te pongas como te pongas —me interrumpió, firme.

Me encogí de hombros. Me daba exactamente igual quién pagara. Como si quería que fuéramos a medias.

—Claro, ¿por qué no? A lo que me refiero es a que no deberíamos ir a cenar si ni siquiera nos hemos presentado. —Le tendí la mano—. Soy Liam. Liam Brown.

—Harper Collins —dijo, aceptando mi mano.

—¿En serio? —pregunté, divertido. Ella hizo una mueca que arrugó su naricilla respingona.

—Mi padre es un loco de la lectura y tiene un sentido del humor perturbado —rezongó—. Y lo mío no es nada. Mi hermano mayor se llama Wilkie.

—¿Como Wilkie Collins? ¿El de La mujer de blanco?

Ella se echó hacia atrás en la silla y me estudió unos segundos, sonriente.

—Eres la primera persona que entiende la referencia…

—A lo mejor soy el primer licenciado en Literatura Inglesa que conoces —reí.

—Ay, diosas. Déjalo. No vamos a ir a cenar. A mi padre le caerías genial —fingió espantarse.

—No permitan los dioses esa terrible posibilidad —seguí la broma—. ¿Y qué le gusta leer a tu padre?