Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Intervalles

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

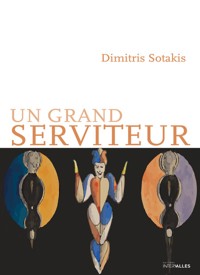

Un homme d’affaires prospère embauche un assistant pour mettre de l’ordre dans son existence chaotique. Perclus de phobies et grisé par l’exercice de son pouvoir, il se laisse aller à déléguer progressivement des pans entiers de son quotidien à ce zélé serviteur. Tandis qu’un chassé-croisé identitaire se met en place, une chute vertigineuse devient peu à peu inéluctable. Avec Un grand serviteur, Dimitris Sotakis signe un nouveau roman de l’absurde sur un drôle de Cyrano résigné à l’ère des réseaux sociaux.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Chapitre 1

La dernière fois que j’avais rencontré Marios avant ce week-end décisif, c’était quatre ans plus tôt, pour l’anniversaire de mon oncle, une tradition familiale que nous avions toujours respectée jusqu’à ce qu’il tombe malade et se désintéresse de ce genre de célébration. À mon arrivée ce soir-là, j’allai aussitôt rejoindre mes parents et mes cousins qui attendaient l’heure du dîner autour d’un whisky, et j’avoue que je ne fis même pas attention à Marios. D’ailleurs, il n’était alors pour moi qu’une figure inséparable de cette maison où il avait toujours tenu le même rôle, celui d’un employé fidèle, entièrement dévoué à l’oncle et à ses invités. Bref, rien ne me prédisposait à m’occuper de lui ultérieurement. Il vivait là depuis plus de vingt ans et nous connaissions tous les grandes lignes de son histoire. Il était encore jeune quand sa mère était devenue le bras droit de l’oncle, un homme d’affaires redoutable dont l’unique préoccupation était d’étendre son empire financier. Ma tante était encore en vie à cette époque, elle ne voyait pas d’un bon œil cette femme dont les bons offices ne se limitaient pas à tout gérer dans la maison et se poursuivaient jusque dans le lit de l’oncle. Mais la fierté et un petit reste de doute ne permirent jamais à la tante de faire un éclat qui aurait troublé l’harmonie autour d’elle. Elle mourut subitement et le hasard voulut que la mère de Marios la suive peu après dans la tombe, si bien qu’en l’espace d’un an à peine, l’oncle vit la terre engloutir les deux femmes qui avaient tant compté pour lui. Marios sortait tout juste de l’adolescence, il n’avait jamais connu son père et se retrouva orphelin. L’oncle réfléchit longuement à son avenir : il se voyait mal adopter un garçon déjà âgé, aussi lui proposa-t-il de succéder à sa mère dans la prise en charge de la maison et des tâches administratives ; ce rôle était devenu de plus en plus indispensable, car l’oncle vieillissait et sa santé commençait à battre de l’aile.

Lors de ce week-end décisif où je revis Marios, je ne pensai même pas à aller le saluer parce que nous étions réunis pour des raisons graves : l’oncle était sur le point de nous quitter. Beaucoup d’entre nous, y compris des cousins de l’étranger, étaient venus l’accompagner dans ses derniers instants. Quand j’arrivai, ils étaient en train d’échanger des nouvelles à voix basse en attendant le médecin. Il avait téléphoné pour dire qu’il viendrait dans la soirée faire un dernier point sur l’état de l’oncle qui était maintenant dans le coma. Sa chambre se trouvait à l’étage et deux infirmières le veillaient jour et nuit. Malgré notre tristesse, nous avions la consolation de savoir que l’oncle avait eu une vie aussi heureuse que possible, entre sa grande prospérité matérielle et l’amour que lui avaient prodigué ses deux femmes chéries.

Lorsqu’il avait décidé de quitter son appartement du centre-ville pour s’installer en bordure d’un hameau, à quarante kilomètres de la capitale, nous étions persuadés qu’il regretterait vite les plaisirs de la vie citadine et la surveillance très étroite de ses affaires. Or il s’enticha aussitôt de cette maison de campagne, même s’il tempêta par la suite de voir sortir de terre des villas luxueuses qui défiguraient la modeste agglomération. Il n’y avait pas le moindre commerce à proximité et il fallait se rendre dans les communes voisines ou dans la capitale pour le ravitaillement. Tâche qui, bien entendu, incombait à Marios. Je dois préciser ici que nous nous ressemblions beaucoup, Marios et moi. On aurait pu nous prendre pour des frères, nous avions presque la même taille, la même corpulence, une manière semblable de nous déplacer, un regard vif, avec je ne sais quoi de triste dans nos mouvements, et nous approchions tous les deux de la quarantaine. Excepté ses cheveux plus foncés et sa peau plus mate que la mienne, notre ressemblance ne pouvait échapper à aucun observateur un tant soit peu physionomiste.

L’après-midi passa vite entre les échanges de nouvelles et les conversations à voix basse ; quand l’un de nous racontait une vieille histoire ou un souvenir cocasse en réprimant un fou-rire, son voisin s’empressait de lui rappeler que l’oncle était là-haut, dans un état critique. Somme toute, nous étions assez contents de nous retrouver et, en d’autres circonstances nous aurions fêté cela autour d’abondantes libations, mais en l’occurrence nous buvions seulement pour calmer notre nervosité et notre désarroi bien naturel, en attendant le médecin. Il arriva vers quatre heures et demie, et nous aperçûmes son ombre dans la cour avant de l’entendre sonner. Marios, qui était monté un instant à l’étage, dévala l’escalier pour lui ouvrir. Le médecin approchait la soixantaine, il avait l’air très sympathique avec son chapeau et ses lunettes de myope. Quand il eut pris place dans le grand fauteuil au milieu de la pièce, il nous exposa la situation en parlant très lentement, avec une infinie bienveillance dans la voix.

« J’aime beaucoup votre oncle, je le connais depuis des années et nous sommes liés par une profonde amitié. Vous pouvez donc comprendre que ce moment est très difficile pour moi aussi. Les nouvelles ne sont pas bonnes, inutile de vous le cacher, mais vous le saviez déjà puisque vous êtes tous ici aujourd’hui. Je ne vais pas vous ennuyer avec de longues explications, car tout est une question d’heures maintenant. Cela me déchire le cœur de vous l’annoncer, mais je n’ai pas le choix. Vous savez qu’il a été hospitalisé dernièrement. Je suis intervenu pour qu’il puisse revenir ici, parce qu’il refusait de passer le peu de temps qu’il lui restait à vivre loin de chez lui. J’espère que vous approuvez cette décision. »

Aucun de nous ne protesta, bien au contraire, quelques-uns lui tapotèrent même l’épaule pour le réconforter, réaction un peu curieuse quand on pense que c’était plutôt à lui de nous consoler. Il se leva et monta lentement à l’étage ; chacun reprit son siège et son verre, comme si le rideau était tombé à la fin du premier acte au théâtre et que notre devoir de spectateur était d’attendre le suivant. Combien étions-nous ? Une vingtaine peut-être, si j’ai bonne mémoire, et nos chambres étaient déjà prêtes pour la nuit. Quand le médecin redescendit un peu plus tard, il nous dit juste bonsoir, en promettant de revenir le lendemain matin.

Arrivé à ce point du récit, pour être honnête, je dois mentionner l’escapade peu louable que je fis avec la complicité de deux cousins, après le départ du médecin. Ils habitaient au Nord du pays, nous avions rarement l’occasion de nous retrouver et l’idée saugrenue nous prit de filer en catimini pour nous réfugier dans un vieux café des environs qui, par chance, servait de l’alcool et restait ouvert jusqu’à minuit.

Je passai ensuite une bonne partie de la nuit sur mon lit, sans dormir, les yeux fixés au plafond. Je traversais une période difficile. Je venais de me séparer d’une femme juste avant de l’épouser. Les derniers mois avaient viré au cauchemar, nous nous disputions pour un oui ou pour un non, et je ne savais pas comment redresser la situation, on aurait dit que quelqu’un nous avait jeté un sort et que tout allait à vau-l’eau. Cette histoire m’avait tellement épuisé que je me sentais soulagé à présent. Un peu étourdi par tout ce que j’avais bu la veille au soir, je m’assoupis avec un léger sentiment de tristesse et fus tiré du sommeil par la lumière matinale qui se faufilait entre les rideaux. Quand je réalisai où j’étais, j’éprouvai du bien-être à me savoir entouré par plus de vingt personnes encore endormies.

Je m’habillai et allai faire un tour dans le jardin. Un petit vent agréable me rafraîchit le visage. Je me promenai d’abord entre des arbustes trop bas pour boucher l’horizon. Plus au nord, une mer de fleurs s’étendait en direction de la montagne qu’on devinait au fond. Et au sud, la végétation se réduisait à du gazon et des buissons épars jusqu’à l’entrée du hameau. Plusieurs cousins avaient eu la même idée que moi et je repris en leur compagnie le chemin de la maison. C’était un jour noir pour nous tous, l’oncle était en train de quitter définitivement ce monde.

Le médecin arriva vers neuf heures, il nous salua d’un simple signe de la main et monta sans faire de bruit dans la chambre. Nous avions regagné nos places respectives dans le salon avec des verres déjà remplis, même s’il était encore tôt, pour alléger la tension bien compréhensible que nous éprouvions. Quand le médecin ressortit de la chambre, il descendit les marches lentement, calmement, nous pouvions deviner la présence de la mort sur son visage. Une lueur brillait toutefois au fond de ses yeux, comme s’il voulait nous assurer que l’oncle avait eu une fin digne de lui : il était parti sans souffrir, apaisé, en laissant derrière lui une vie bien remplie.

L’une des infirmières vint nous prévenir que nous pouvions monter et entrer trois par trois dans la chambre. Elle nous demanda d’attendre dans une immense pièce où il n’y avait pas un siège. La seconde infirmière tournait comme une toupie en braillant presque au téléphone, ce qui nous parut quelque peu déplacé. Marios s’agitait en tous sens, montait et descendait l’escalier, ouvrait les grosses armoires de notre salle d’attente improvisée, farfouillant dans des piles de dossiers, sans doute à la recherche de documents importants. Quand mon tour arriva, je respirai à fond avant d’entrer dans la chambre. Mais je me sentis soulagé dès que je fus face à l’oncle. Son visage était beau, serein, presque avenant, on aurait dit qu’il allait se lever pour venir déjeuner. Je pris sa main dans la mienne, lui déposai un baiser sur le front et ressortis.

Les funérailles auraient lieu trois jours plus tard. Notre cher oncle reposerait dans le caveau familial, auprès de son épouse. Aucun de nous n’avait de raison de s’attarder ici, d’autant plus que nous nous retrouverions pour l’enterrement. Tout le monde se salua et se dispersa après avoir chaleureusement remercié le médecin de son soutien et de sa présence auprès de l’oncle. Pour ma part, je préférais attendre l’après-midi avant de reprendre la route et je m’installai dans un fauteuil en pensant à la grosse journée de travail qui m’attendait le lendemain. J’avais trois rendez-vous importants d’affilée, mais j’étais surtout préoccupé par le premier qui concernait la signature d’un contrat pour l’un des plus grands espaces dont je disposais. J’exploitais un ensemble de biens immobiliers, y compris trois immeubles que j’avais hérités de ma mère en centre-ville, et je les mettais en location pour des manifestations, des conférences et divers événements, sur des périodes assez courtes, voire une journée. Mon travail était relativement facile et me rapportait beaucoup d’argent. Ma bonne fortune faisait beaucoup d’envieux, j’avais une vie aisée, pourtant je n’y prenais aucun plaisir. Mes amours se terminaient toujours par un fiasco, quelque chose en moi m’empêchait de me donner totalement aux femmes aimées, j’étais enfermé dans une sorte d’onanisme, comme si se dressait devant moi un mur que je ne parvenais presque jamais à franchir. Je n’étais pas heureux. Cela n’avait rien à voir avec un état dépressif, non, je dirais plutôt que je pêchais par incapacité à me faire des amis, voilà, c’est exactement ça, je n’étais pas doué pour partager ma vie avec mes semblables, je ne savais pas m’y prendre.

Je montai dans ma voiture à quatre heures et dus faire pas mal de manœuvres pour sortir du chemin avant de regagner la route nationale. Je quittais la maison de l’oncle, le cœur lourd, mais apaisé d’avoir été présent lors de ses derniers instants. Même s’il était dans le coma et que personne n’avait pu lui parler, il avait été entouré par ceux qu’il aimait. Ce n’était pas négligeable, sinon pour lui, au moins pour nous tous.

Je jetai un coup d’œil à l’état de la circulation avant de m’engager sur la nationale. Elle semblait dégagée, il faisait beau et l’air frais me procura une joie inattendue. La route serpentait d’abord entre des platanes, avant de mener tout droit à la capitale, à partir du carrefour. Et là, à la station de bus, j’aperçus une silhouette familière. C’était Marios. Je m’arrêtai à sa hauteur, il lui fallut quelques secondes pour me reconnaître, puis il sourit et vint vers moi.

« Où vas-tu, Marios ?

— Je dois aller en ville. J’ai plusieurs choses à régler avant mercredi », dit-il d’une voix calme ; il tenait un gros cartable bourré de documents concernant sans doute les funérailles.

« Eh bien, alors, monte ! J’y vais moi aussi. »

Il hésita un instant avant de se décider. Il semblait un peu perdu, quoi d’étonnant d’ailleurs qu’il n’arrive pas à réaliser ce qu’il s’était passé, après avoir vécu si longtemps aux côtés de l’oncle. Je comprenais qu’il n’ait pas très envie de parler, il bafouillait d’ailleurs un peu et j’essayai de le mettre à l’aise.

« Je sais que c’est dur pour toi, Marios. L’oncle était presque un père pour toi, je comprends ce que tu éprouves, et tu es peut-être celui de nous tous qui a le plus de peine.

— Oui… vous savez, c’est là que j’ai pratiquement passé toute ma vie. »

On aurait dit à son ton qu’il me confiait quelque chose d’intime. Je lui proposai de me tutoyer, après tout nous avions quasiment le même âge. Il accepta en souriant.

« Que vas-tu faire jusqu’à l’enterrement ? lui demandai-je par pure curiosité.

— Je vais rester trois jours à l’hôtel. Après… je ne sais pas. De toute façon, il faudra que je retourne quelque temps à la maison pour la fermer. »

Je me rendis compte que ce sujet l’angoissait et compris tout à coup qu’avec la mort de l’oncle, Marios voyait la terre s’ouvrir sous ses pieds ; ce n’était pas seulement dû au chagrin, il s’agissait aussi de son travail, et j’avoue que je n’avais pas pris la peine ces jours-ci de penser à sa situation.

« Tu sais, j’ai toujours vécu dans cette maison, je ne sais rien faire d’autre que ce que j’ai appris en travaillant pour l’oncle. Alors, je n’ai aucune idée de ce que je vais devenir maintenant. »

Je comprenais sa perplexité et, de fait, ce qui lui arrivait était grave, il ne pourrait sûrement pas rester dans la maison de l’oncle, et même si c’était envisageable, il devrait tôt ou tard se trouver un travail pour vivre, puisque apparemment l’oncle n’avait pas songé à l’avenir de son précieux employé, chose qui, je l’avoue, me décevait un peu, dans la mesure où Marios s’était toujours comporté en travailleur fidèle et dévoué.

Une fois arrivé en ville, il insista pour que je le laisse n’importe où, mais je le déposai devant son petit hôtel, dans le quartier Est. Je lui dis au revoir en lui donnant rendez-vous pour les obsèques, il me remercia de l’avoir dépanné et s’éloigna avec son bagage. Le voyage n’avait pas été très long, mais je me sentis bizarrement épuisé en arrivant chez moi. C’était sans doute lié à la tension psychique et à l’ombre pesante de la mort. J’allumai le chauffe-eau pour prendre un bain, je trouvai au frigo quelque chose à avaler et, pendant que l’eau chauffait, j’allai faire un tour au jardin. Ma maison me parut grande et vide — ce n’était d’ailleurs pas qu’une impression, c’était la pure réalité — je vivais seul avec les fantasmes du passé, ma vie avait pris un cours anarchique que je ne contrôlais pas. Le jardin était vraiment beau, mais complètement laissé à l’abandon, je n’en profitais presque jamais, tant j’étais absorbé par mon travail et mes amours, j’étais trop nerveux et replié sur moi-même pour apprécier les joies de la vie quotidienne. Il m’arrivait parfois d’oublier tout cela et de me rappeler soudain que la vie peut être délicieuse sans que cela demande de grands efforts, sans ce stress permanent qui bâillonnait littéralement tous mes sentiments. D’un autre côté, je me disais que ce qui m’arrivait n’avait rien d’étonnant, beaucoup de gens souffrent de cette forme actuelle d’asthénie psychologique, à cause de leur travail ou d’une insécurité amoureuse, je ferais peut-être bien de consulter un spécialiste pour essayer d’y voir clair et affronter plus drastiquement ce qui me tourmentait.

Par bonheur, mon moral s’améliora le lendemain, je n’étais certes pas au septième ciel, mais je me sentais moins accablé que la veille. Le soleil qui brillait y était sans doute pour beaucoup et c’est avec le sourire que j’accueillis chacun de mes clients. Tout se passa bien et même mieux que prévu, j’obtins sans aucune difficulté la signature des baux au prix que je m’étais fixé pour la location et je m’offris pour fêter cela un dîner dans mon restaurant préféré, le « Petra » où l’on servait des spécialités régionales délicieuses. J’y restai très tard en fumant quelques cigarettes ; pour une raison qui m’échappait, je me sentais détendu et calme. Je rentrai à pied, la soirée était douce, les lanternes de la rue piétonne éclairaient l’entrée du square, il y avait peu de passants, surtout des amoureux enlacés sur les bancs. Et quand vint l’heure du coucher, je ne tardai guère à m’endormir, en me laissant bercer par cette paix retrouvée.

Chapitre 2

Une foule nombreuse était venue à l’enterrement, presque tous ceux qui s’étaient retrouvés le week-end précédent chez l’oncle, d’autres parents qui n’avaient pu se joindre à nous et d’anciens collègues de travail qui avaient connu l’oncle au sommet de sa réussite. De petits groupes se formèrent spontanément après la cérémonie, nous étions heureux de nous retrouver après nous être parfois perdus de vue depuis des années. Même si nous répétions inlassablement que l’oncle avait eu une longue vie conforme à ses rêves, il faut reconnaître que l’atmosphère était un peu pesante, qui plus est sous un soleil brûlant. La plupart d’entre nous transpiraient dans nos costumes foncés, je desserrai ma cravate et allai saluer quelques voisins que j’avais rencontrés à l’époque où je rendais souvent visite à l’oncle. Le médecin vint également me donner une poignée de main chaleureuse. Un peu plus loin, je remarquai la silhouette de Marios, il parlait avec quelqu’un que je ne connaissais pas, puis il alla s’asseoir tout seul à l’écart en observant les gens autour de lui. Au bout de trois quarts d’heure, l’assistance commença à se disperser avec force embrassades et promesses de se revoir dans des circonstances plus agréables. Au moment où je partais, mon regard tomba de nouveau sur Marios, il semblait inquiet et nerveux, son désarroi sautait aux yeux, et je trouvai curieux que personne n’y ait prêté attention. Je m’approchai et lui donnai une petite tape amicale sur l’épaule.

« Bonjour, Marios, comment vas-tu ?

— Ça va, oui… ça va, répondit-il, un peu surpris, avec l’air d’un enfant inquiet et peu sûr de lui.

— Tu vas retourner à la maison ? Il y a un bus ?

— Non, les voisins qui sont là-bas m’ont proposé de me ramener.

— Ça ne sera pas trop dur pour toi ?

— Non, de toute façon je ne pourrai pas rester là-bas, juste quelques jours. »

Je serais bien incapable d’expliquer pourquoi je réagis ainsi, il me semblait tellement désemparé que je lui proposai sans même réfléchir de venir chez moi pour discuter de sa situation.

Il parut un peu étonné, mais je surpris une petite étincelle dans ses yeux. Il hésita encore un instant avant de se lever pour aller prévenir les voisins.

Il se décontracta un peu pendant le trajet et, en arrivant chez moi, il resta un long moment devant la maison, on aurait dit qu’il voulait enregistrer le moindre détail de ce qu’il découvrait.

« Tu as vu ? J’ai un jardin, moi aussi !

— Oui ! Il est vraiment beau ! »

J’ouvris la porte et le fis entrer, je retirai ma veste et l’invitai à s’asseoir un moment pendant que j’allais me changer dans ma chambre. Il s’assit sur le canapé sans dire un mot, un peu embarrassé. Mais quand je redescendis après avoir enfilé une chemise à manches courtes et que je lui proposai un café, il accepta et commença à se détendre. Je posai une grande tasse devant lui, j’apportai du sucre pour qu’il se serve lui-même et je m’assis dans le fauteuil en face de lui. J’avais un séjour spacieux au rez-de-chaussée, une cuisine et un grand espace inoccupé au fond, derrière l’escalier. La décoration était un peu chargée mais de bon goût, je la devais à mon ex-compagne qui avait habilement gommé le style classique du séjour en y apportant une touche rustique plus chaleureuse. Ma chambre et mon bureau se trouvaient au premier étage, ainsi qu’une pièce qui me servait de débarras.

« Tu sais, Marios, je ne te dis pas ça pour te réconforter, je comprends ce qui t’arrive, mais je voudrais te parler d’une idée qui m’est venue. » Il me fixait sans prononcer un mot, les doigts recroquevillés sur sa tasse, j’avalai une gorgée de café avant de continuer : « Je vis seul ici, complètement seul, il ne vient quasiment personne, surtout depuis que je me suis séparé de mon ancienne amie. La maison est grande, avec pas mal de désordre, comme tu peux le constater, mais c’est une belle maison. Je suis très souvent absent à cause de mon travail, je pars tôt le matin et ne rentre souvent qu’après minuit, mais je m’y suis habitué. » Il m’écoutait sans se départir d’une réserve naturelle qui le rendait touchant. Je fis une petite pause avant d’en venir à l’essentiel.

« Tu as passé des années à tout prendre en charge chez mon oncle, je sais à quel point il t’aimait et combien tu étais précieux pour lui. Tu n’as jamais rien fait d’autre et ça te met dans une situation assez difficile. Alors, que dirais-tu de continuer à travailler ici, dans cette maison ? Je suis incapable de m’en occuper et j’ai beau me dire que je vais me secouer, je laisse tout aller à vau-l’eau, j’oublie de faire les courses, je laisse les factures s’entasser, je néglige complètement le jardin. Bref, j’aurais vraiment besoin de quelqu’un qui prenne en charge toutes ces questions pratiques que tu connais par cœur. Je ne sais pas combien te donnait l’oncle, mais tu auras un meilleur salaire, je te le promets. » Il m’écoutait patiemment, mais je n’avais pas terminé, je tenais à ce que tout soit le plus clair possible.

« Tu pourras t’installer ici, dans l’espace libre du fond, on peut y mettre un lit confortable ; c’est là que logent mes rares amis quand il m’arrive d’en recevoir. Tu pourrais aussi dormir sur le canapé, mais je crois que c’est mieux d’avoir un lit à toi. Il y a une salle de bains au rez-de-chaussée, tu ne dérangeras donc personne. Moi, je vis la plupart du temps en haut, c’est un peu mon quartier général. » Je ponctuai ces derniers mots avec un grand sourire.

« Je t’ai déballé tout cela d’une traite, sans te laisser souffler, j’en ai bien conscience ! Mais je voulais que tu aies une idée complète de ce que je te propose. »

Il se redressa pour s’asseoir dans une position plus confortable, en esquissant un sourire.

« Tu es sérieux ? Franchement, je ne m’attendais pas à ça ! … Je ne sais pas quoi dire ! » Il était toujours aussi embarrassé mais mon discours l’avait visiblement requinqué.

« C’est à toi de décider, évidemment ! Si ça ne t’intéresse pas, je peux te ramener chez l’oncle. Tu verras par la suite ce que tu envisages de faire. »

« Bien sûr que non ! Mais c’est… c’est juste que je ne m’y attendais pas, j’ai bien compris ce que tu me proposes, mais ça me paraît tellement étrange… tellement beau, je veux dire ! » Ses yeux brillaient, il ne pouvait cacher sa joie.

« Alors, on en parlera plus en détail tout à l’heure, parce là, j’ai des dossiers urgents à préparer dans mon bureau.

« D’accord, pas de problème ! Et merci ! » dit-il d’une voix sourde.

Quand je redescendis un peu plus tard, je le retrouvai à la même place sur le canapé, il m’attendait comme un jeune chien attend son maître. Ce soir-là, nous nous mîmes d’accord sur les grandes lignes de son installation chez moi. Il toucherait un bon salaire, environ un tiers de plus que ce qu’il gagnait chez l’oncle. C’était un point important à mes yeux, je voulais qu’il soit à la fois heureux et efficace.

J’avais commandé un dîner à l’extérieur et pendant que nous mangions, je précisai à Marios les tâches que je voulais lui confier. Tout d’abord, l’entretien de la maison ; je n’aurais plus à payer la femme de ménage qui venait jusque-là trois fois par mois. Il s’occuperait aussi du jardin, ce qui représentait un gros travail. Il se chargerait également des courses, que ce soit les provisions ou tous les achats indispensables. Autre activité fort utile : il savait cuisiner, ce dont j’avais toujours été incapable. Et enfin, son rôle ne s’arrêterait pas là : il règlerait les factures et s’occuperait de la paperasse administrative, impôts, banque, bref, toutes les démarches que quelqu’un pouvait faire à ma place. Il aurait également un jour de congé par semaine, plus une autre demi-journée qui serait fixée au coup par coup. Il me donna son accord sans même prendre le temps de réfléchir et je suis convaincu qu’il ne le fit pas seulement par nécessité, mais aussi parce qu’il avait envie de retrouver du travail ; son nouveau rôle semblait vraiment lui plaire, ce qui me soulagea beaucoup moi aussi. Le premier soir il dormirait sur le canapé et on verrait ensuite comment s’organiser. D’ailleurs, le plus urgent pour lui était d’aller récupérer ses affaires chez l’oncle. Il me dit qu’il lui faudrait au moins deux jours pour mettre de l’ordre dans la maison. Je lui donnai un délai jusqu’au lundi suivant, ce qui lui laissait quatre jours pour tout régler sans précipitation. Il me remercia et me promit qu’il serait de retour le dimanche après-midi.

Vous vous doutez qu’avec le temps, la gêne initiale qu’il avait éprouvée à mon égard se dissipa en grande partie, mais il garda toujours une forme très particulière de respect pour moi, ce qui n’était pas pour me déplaire, j’y voyais la confirmation de sa modestie et la preuve qu’il avait bien compris la différence de statut entre nous : j’avais embauché quelqu’un pour travailler chez moi, ce n’était pas un ami, il avait fort heureusement saisi cette nuance, et de mon côté j’étais content de lui procurer du travail. Ce soir-là je me couchai relativement tôt et, le lendemain matin, je le trouvai déjà en train de m’attendre, comme s’il hésitait à faire quoi que ce soit sans ma permission. Je le déposai un peu plus tard à la station de bus et lui proposai de lui avancer un peu d’argent, mais il me dit que ce n’était pas nécessaire.

Les journées passèrent sans encombre jusqu’au dimanche et j’en profitai pour approfondir ce que représentait ma décision d’embaucher Marios. Je n’avais pas changé d’avis, au contraire cette idée me semblait encore plus séduisante, mais je n’avais jamais vécu de situation semblable, puisque je n’avais jamais eu d’employé à demeure. Je me demandais si sa présence n’aurait pas un impact sur ma vie quotidienne et si je n’allais pas tout à coup avoir l’impression qu’elle empiétait sur ma sphère privée ; j’attendais un résultat positif de cette expérience et, avec le recul, j’étais convaincu d’avoir pris la bonne décision. Je détestais la paperasse et les démarches administratives, je remettais sans cesse à plus tard le moment de m’y plonger, ce qui me minait encore plus ; alors, embaucher quelqu’un pour s’en occuper était vraiment la meilleure solution.

Je profitai de ces journées pour déménager un lit dans l’espèce d’alcôve près de l’escalier, c’était un coin confortable, bien chauffé et beaucoup moins humide que certaines parties de la maison. Marios était indéniablement un homme sympathique. Peut-être était-ce dû à la manière dont il avait grandi entre mon oncle et sa mère, qui était une femme exceptionnelle ; son caractère, son regard, son visage calme, tout chez lui faisait penser à un enfant. J’eus la même impression quand il réapparut le dimanche suivant avec une grande valise. Le ciel s’était soudain obscurci, on entendait le tonnerre gronder et il eut tout juste le temps d’entrer dans la maison avant l’orage.

« Sois le bienvenu ici, lui dis-je avec un large sourire, en lui montrant où poser sa valise.

Il sourit, avança d’un pas hésitant et je lui fis signe de s’asseoir sur le canapé. Quelque chose avait pourtant changé en lui depuis son départ : même s’il avait gardé son air de petit chien, il paraissait plus sûr de lui et satisfait de sa décision.

« Alors, te voilà de retour ! dis-je en souriant. Il me regarda avec des yeux pétillants et se cala confortablement dans le canapé.

« Eh oui ! Et je tiens à te remercier parce que, même si ça me paraît un peu bizarre, je suis vraiment heureux d’avoir une nouvelle maison. » Le ton très familier sur lequel il prononça ces mots me fit un peu peur, puis j’y vis un signe d’adaptation plutôt encourageant.

« Tu as eu le temps de tout régler ? Tout s’est passé comme tu voulais ? » J’enchaînai les questions, histoire de détendre complètement l’atmosphère entre nous.

« Oui, tout est en ordre maintenant, je n’aurai pas besoin d’y retourner », répondit-il sans donner de détail.

Je me levai, en prétextant une affaire à régler dans mon bureau, mais je voulais surtout réfléchir à la manière de me comporter avec lui. Je devais me montrer bon envers cet homme qui me ressemblait tant physiquement ; d’un autre côté, il n’était ni mon invité ni un ami de cœur, mais un simple employé, il me fallait donc mettre les choses au point avec lui sans tarder. On aurait dit qu’il avait lu dans mes pensées : quand je redescendis, il se leva comme un ressort et me dit en jetant un coup d’œil investigateur en direction de la cuisine :

« Je vais préparer quelque chose à manger.

— D’accord ! Mais avant, tu devrais visiter toute la maison pour avoir une idée plus exacte des lieux. »

Je commençai par l’étage, avec ma chambre qu’il parut trouver imposante, puis mon bureau et la pièce-débarras remplie de cartons. En redescendant, je lui montrai en détail la cuisine qui, pour être franc, était très mal équipée, alors que j’allais avoir désormais quelqu’un pour y préparer de vrais repas. Marios réussit néanmoins à faire en un rien de temps une omelette originale que j’engloutis avec délice. Je lui proposai de venir s’asseoir au lieu de rester à l’écart en le félicitant pour ses talents de cuisinier. Puis je lui dis bonsoir et montai dans ma chambre. Un sentiment troublant me hanta jusqu’à ce que je finisse par m’endormir : il y avait désormais quelqu’un dans la maison, un homme que j’avais pris à mon service et qui vivrait à mes côtés, or je me demandais si je saurais m’habituer à cette nouvelle présence. J’étais certain qu’il se lèverait avant moi et attendrait mon réveil. Je ne m’étais pas trompé. Quand je descendis, il était installé dans le canapé et avait mis sur la table du café et un demi-verre de jus de fruit.

« Je n’ai pas trouvé grand-chose dans la cuisine, j’aurais aimé préparer quelque chose de plus copieux », dit-il en s’excusant presque.

Il avait raison, les placards étaient aussi vides que le frigo, et tout manquait dans la maison : de grosses courses s’imposaient. Je proposai à Marios de le déposer au supermarché avant d’aller à la banque. Je lui laissai carte blanche pour acheter tout ce qu’il jugerait utile et je le récupérais à mon retour avec tous ses sacs volumineux.

Dès le début, je lui confiai l’entière responsabilité de la maison en lui laissant une totale liberté d’action. Ce qui me poussait à agir ainsi, c’était que je voulais rentabiliser ma décision de le prendre chez moi, d’autant plus que j’allais devoir vivre avec lui maintenant. Et mon plan commença à porter ses fruits dès les jours suivants. Notre relation n’en était qu’à un stade embryonnaire, seuls comptaient donc le rôle qu’il avait à jouer dans la maison et le travail qu’il effectuait. Je me souviens qu’il se tua à la tâche trois jours d’affilée. J’en étais presque fier, nous échangions quelques banalités et je me contentais de profiter du résultat de son travail. La maison rutilait, je découvrais le plaisir des repas fraîchement mijotés, bien frais, il passait des heures au jardin qui avait repris tout son éclat, je n’avais à me plaindre de rien, bien au contraire j’étais ébloui par ce que je voyais.

Il était toujours discret, ne me dérangeait jamais pour rien, ses affaires étaient bien rangées, il était plus silencieux et effacé que je n’aurais pu le croire. Les premiers jours, sans savoir pourquoi, je lui racontais en détail mon emploi du temps de la journée avant de partir au travail. Mais peu à peu je me rendis compte que je n’avais aucune raison d’agir ainsi, j’étais sans cesse obligé de me le répéter : Marios n’était qu’un employé de maison, je n’avais pas à lui rendre compte de mes faits et gestes. Quand arriva le week-end, je lui rappelai qu’il avait droit à un jour de repos et qu’il pouvait en profiter à sa guise ; la situation prit alors un tour comique car, au lieu d’aller faire un tour, ne serait-ce que dans le quartier, il préféra rester toute la journée sur le canapé, devant la télévision.

J’aurais aimé savoir s’il vivait de cette manière chez l’oncle, mais j’ignorais tout de cet homme. Et le samedi soir, après avoir fini de préparer quelques contrats, je redescendis lui parler pour en avoir le cœur net :

« Tu n’es pas du tout sorti ? »

Il ne s’attendait certainement pas à cette question et il sourit avec cet air embarrassé auquel je m’étais déjà habitué.

« Pour aller où ?

— Je ne sais pas, moi ! Tu as tellement travaillé cette semaine, tu n’as pas envie d’aller prendre l’air ? »

Il me regarda comme si j’avais prononcé une énormité.

« Je me sens bien ici. Et où veux-tu que j’aille ?

— Tu ne sortais pas quand tu étais chez l’oncle ?

— Qu’est-ce que j’aurais pu faire ? À part quelques maisons et des champs, il n’y avait rien », dit-il avant de se concentrer à nouveau sur l’écran.

Il n’avait pas tort, d’ailleurs je ne savais pas pourquoi je le harcelais avec toutes ces questions et quel diable me poussait à continuer. J’optai alors pour un ton plus complice :

« Mais tu n’avais pas d’ami, pas de copine… ?

— De quoi tu parles ? Il n’y avait que des vieux et deux ou trois familles, là-bas… » Il parlait avec une sincérité désarmante et il avait raison : qui aurait pu se faire des amis ou rencontrer une femme dans ce coin désert ?