Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Ex Aequo

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Blanche

- Sprache: Französisch

Instants de vie de Maxime, Tania, Clémence et Gabriel.

Le temps d’un automne, quatre personnages - Maxime, Tania, Clémence, Gabriel - évoluent avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs espoirs. Ils se rencontrent, se croisent, se cherchent, explorent leur passé pour construire leur avenir. Par petites touches, ils reviennent sur des blessures, des erreurs, des souvenirs, pour mettre au jour ce qui les unit et leur permettre de tisser les fils de leur vie future. Chacun d’eux suit sa trajectoire et cherche à donner un sens à sa vie, à se réconcilier avec son passé ou à éclaircir des secrets oubliés. Pour trouver le chemin vers l’autre et vers la paix.

Découvrez, le temps d'un automne, les destins croisés de quatre personnages, et partagez leurs doutes, leurs questionnements et leurs espoirs.

EXTRAIT

La vieille maison était froide, silencieuse. Joseph avait quitté Rodez après le déjeuner pour rendre visite à ses parents âgés qui vivaient à une heure de là, dans une petite commune de l’Aubrac. Il y resterait un jour ou deux. D’ordinaire, Clémence s’accommodait fort bien de ces moments de solitude. Sa vie avec Joseph était faite de complicité et de partage, mais aussi d’indépendance et de liberté. C’était sans doute la clé de la longévité et de l’équilibre de leur couple. Pourtant, ce soir, elle aurait eu besoin de sa rassurante présence. Très droite, la main glissant sur la rampe de bois, elle gravit lentement l’escalier qui menait à l’étage. Ses épais cheveux noirs ramenés en chignon sur la nuque, sa haute silhouette un peu raide, son pas solennel lui donnaient une apparence sévère qui intimidait facilement les étrangers et forçaient le respect de ses proches.

Clémence Séverac était née de père inconnu et sa mère, Louise, l’avait abandonnée à l’âge de quelques mois. Durant la majeure partie de son existence, elle avait refusé d’entendre parler de cette femme qui, pour vivre sa vie d’exploratrice, de photographe et de journaliste, avait renoncé à être mère.

Parvenue à l’étage, Clémence pénétra dans la bibliothèque. La pièce était restée très semblable à ce qu’elle avait été au début du siècle précédent. Son grand-père maternel, Émile Séverac, en avait fait un refuge à son image, sombre et austère. Elle se souvenait très peu de lui mais savait combien il s’était montré sévère pour son entourage. Marthe, sa grand-mère, fille cultivée d’un intendant de lycée, ne fut sans doute pas très heureuse à ses côtés. Comme bien des femmes de sa génération, elle ne trouva jamais la force de braver les interdits de l’époque et se consacra pleinement à son rôle d’épouse soumise et de mère dévouée. Clémence ne voulait pas chercher là une explication au comportement de Louise qui, à l’opposé de Marthe, avait refusé de rester engoncée dans la respectabilité, allant jusqu’à sacrifier son enfant à sa liberté.

A PROPOS DE L'AUTEUR

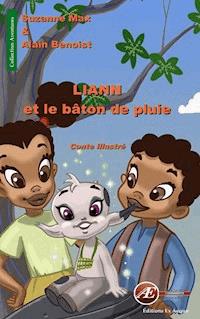

Après une carrière d’enseignante, Suzanne Max a d’abord écrit pour les enfants. Elle publie avec son partenaire Alain Benoist la série des aventures de Liann l’enfant faune, l’occasion pour elle de délivrer en douceur un message de protection de l’environnement dans trois petits romans riches en péripéties. Avec Un puissant murmure, elle signe ici son premier roman. Provençale d’origine, Suzanne Max vit désormais dans le Sud-ouest, dans une région rurale entre Landes et Gers.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

Résumé

Préface

I. Maxime

II. Tania

III. Clémence

IV. Gabriel

V. Maxime

Épilogue

Résumé

Le temps d’un automne, quatre personnages - Maxime, Tania, Clémence, Gabriel - évoluent avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs espoirs. Ils se rencontrent, se croisent, se cherchent, explorent leur passé pour construire leur avenir. Par petites touches, ils reviennent sur des blessures, des erreurs, des souvenirs, pour mettre au jour ce qui les unit et leur permettre de tisser les fils de leur vie future. Chacun d’eux suit sa trajectoire et cherche à donner un sens à sa vie, à se réconcilier avec son passé ou à éclaircir des secrets oubliés. Pour trouver le chemin vers l’autre et vers la paix.

Après une carrière d’enseignante, Suzanne Max a d’abord écrit pour les enfants. Elle publie avec son partenaire Alain Benoist la série des aventures de Liann l’enfant faune, l’occasion pour elle de délivrer en douceur un message de protection de l’environnement dans trois petits romans riches en péripéties.

Avec Un puissant murmure, elle signe ici son premier roman.

Provençale d’origine, Suzanne Max vit désormais dans le Sud-ouest, dans une région rurale entre Landes et Gers.

Suzanne Max

Un puissant murmure

Roman

ISBN : 978-2-37873-404-6

Collection Blanche : 2416-4259

Dépôt légal : juin 2018

© Couverture Ex Aequo

© 2018- Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.

Préface

Ce roman ne peut laisser indifférent, tant il touche aux ressorts de l’âme humaine. Ses héros, Tania, Maxime, Gabriel, Clémence et Louise, sur plusieurs générations, ne cessent de fuir l’ombre de leur enfance malmenée par des étrangers appelés parents. Sans s’autoriser à aimer par trop plein de souffrance et d’indifférence, chacun tente de donner du sens à sa vie, à rêver de tendresse et de reconnaissance, mais rien n’y fait, leur fardeau est trop lourd à porter, un drame enfoui ou une absence douloureuse obscurcit leur avenir avec acharnement.

L’auteure nous conte ici la primauté de la mémoire liée à la filiation sur le devenir des êtres ; comment s’extraire des fléaux du passé, des non-dits, des secrets et des malédictions ancestrales ?

Avec délicatesse et sensibilité, elle guide le lecteur dans les méandres de la quête amoureuse, s’évertue à gommer les stigmates de l’enfance malheureuse et par la force d’une résilience attendue, éclaircit enfin l’horizon de ses personnages.

Jean-François Rottier

I. Maxime

Aucune circonstance ne réveille en nous un étranger dont nous n'aurions rien soupçonné.

Vivre, c'est naître lentement :

1. Rêve

Lettre de Maxime à Gabriel,

Vendredi 10 juin

Tu le sais, Gabriel, j’ai toujours cherché à partir. Je me suis méfié de mes aspirations, j’ai refusé les certitudes. J’ai fui, encore et encore. Ma famille. Mes amis. Mon pays.

Cette nuit, j’ai fait un rêve. Nous étions à cheval, toi, Tania et moi, dans une lande qui ressemblait à celle d’Emily Brontë : un ciel gris et lourd, un paysage tourmenté, quelques moutons, des collines battues par les vents… Nous avancions de front tous les trois, quand soudain mon cheval s’est emballé. Je n’ai rien vu venir. Il s’est précipité sans que je puisse le contrôler, et a foncé à tombeau ouvert. Je tentais vainement de le ralentir, mais je savais que son échappée n’aurait pas de fin. Alors, j’ai cessé de lutter. J’ai laissé la vitesse me griser et je me suis accroché à ma monture. J’étais bien. À ma place. Loin derrière moi, les rayons du soleil ont traversé la grisaille et sont venus vous éclairer : Tania et toi, vous êtes restés dans la lumière, du côté de la vie.

Quand je me suis réveillé, j’avais compris. Il est temps de me libérer de mes entraves, d’accepter ce qui m’appelle, de réaliser ce que je suis. Je vais partir, Gabriel, une fois de plus. Mais ce n’est plus une évasion, c’est une évidence. Une invitation, à laquelle je réponds en pleine conscience. Un acte que j’assume, enfin. J’ai ouvert un atlas au hasard pour connaître ma destination : Portugal. D’une manière ou d’une autre, c’est là que mon voyage s’arrêtera. Je suis en paix. Ce matin, je t’ai appelé au secours pour la dernière fois. Je te décharge de ce fardeau que tu as toujours porté pour moi. Vis, Gabriel ! Sois heureux, tu as toutes les cartes en main. Comme dans mon rêve, continue ton chemin loin de mon influence néfaste. Dans la lumière que tu mérites.

Maxime

2. Rivage

Maxime

Samedi 10 septembre

J’étais un salaud. Un salaud et un lâche.

Depuis toujours, je ne me suis préoccupé que de moi-même. Trop souvent, j’ai blessé ceux qui m’aimaient. Je les ai négligés.

Clémence d’abord, ma mère, qui avait tant besoin d’amour et que j’ai ignorée.

Gabriel ensuite, l’ami de toujours, fidèle et loyal, qui s’est sacrifié mille fois pour moi, et que j’ai trompé.

Tania enfin, pour qui j’ai représenté à tort je ne sais quel idéal, et que j’ai rejetée.

Il y a longtemps que j’aurais dû mettre mon dessein à exécution et en finir une fois pour toutes avec cette mascarade. Mais j’étais bien trop lâche pour ça. Je me suis cru supérieur au reste du monde, que j’ai regardé avec un orgueil hautain. À chercher l’absolu, je passais à côté de l’essentiel. Je me leurrais.

J’ai brûlé ma jeunesse à me précipiter dans mille directions. J’ai quitté très tôt la maison maternelle pour n’y revenir que rarement, j’ai exploré le monde sans en retirer ni sagesse ni plaisir. J’ai vécu tous azimuts et dispersé mes talents. Parfois j’ai bravé le danger, souvent j’ai pansé mes blessures. Seul.

Je rêvais souvent d’un grand navire prêt à appareiller. Un galion à quatre-mâts, comme ceux du XVIIe siècle qui revenaient d’Amérique du Sud chargés de trésors, d’or et d’argent. Je me trouvais sur le quai, je me faufilais parmi la foule venue assister au départ en agitant drapeaux et mouchoirs. J’aurais voulu monter à bord. Partir au bout du monde, "au fond de l’inconnu"{2}, mais lorsque j’arrivais enfin devant le vaisseau, il s’évaporait tel un mirage, et je savais alors que je n’atteindrais jamais le pays chimérique de l’Eldorado.

Pourtant, aujourd’hui, à 33 ans, je crois pouvoir encore recoller les morceaux et gagner le rivage. Tout a basculé ce matin de juin, il y a juste trois mois. J’avais passé une nuit agitée, et lorsque je me suis réveillé les images de mon rêve se sont imposées à moi. Comme si tout à coup, la décision coulait de source. C’est ce jour-là que j’ai écrit à Gabriel. Puis j’ai glissé ma lettre dans une enveloppe et l’ai rangée dans mon sac de voyage. Elle y est toujours.

J’ai quitté la France pour le Portugal. Je crois que je commence à peine à me voir sous mon véritable jour. Je me suis toujours contenté de recevoir, jamais je n’ai su donner. Centré sur mon éternelle insatisfaction. À l’écoute du moindre de mes désirs. Je voulais souffrir pour me sentir exister et ne réussissais qu’à torturer les miens. J’aspirais à m’élever au-dessus du commun des mortels, mais n’étais qu’un pantin arrogant. Je me voulais artiste, quand je n’étais que jaloux de l’inaccessible harmonie du monde.

J’ai joué avec le feu. Je suis passé dans la vie des autres, ils m’ont fait confiance, ils ont eu tort. Ce qui m’amusait, c’était de les bousculer, de tout remettre en question sans me soucier de leurs souffrances. Je laissais quelques lambeaux derrière moi et je coupais les ponts. Qu’étais-je alors ? Un morceau de néant.

Pourrai-je un jour réparer le mal que j’ai causé et trouver un but à ma vie ? Ou dois-je renoncer ? Définitivement.

3. Remous

Jeudi 22 septembre

Maxime avait déambulé longtemps dans la ville. C’était une belle journée de fin d’été, quand les soirées appellent encore à la fête et à la joie. Il était seul dans cette foule colorée et chaleureuse, immergé dans une langue qu’il ne comprenait pas mais qu’il savourait. Il se laissait porter, fasciné par les images, les sons, les odeurs… Baigné dans une douce mélancolie, sans projet ni désir. Il avait fait une halte à la terrasse d’un café. Le serveur parlait français, ils avaient partagé un bout de conversation amicale. Puis il avait dégusté sa bière, avant d’aller marcher le long des quais.

Peut-être allait-il s’arrêter là. Cette ville lui plaisait. Il était arrivé au Portugal depuis une quinzaine de jours. Pour une fois, il avait pris le temps de tout laisser en ordre. Vendu quelques affaires. Donné le reste. Confié ce qui lui était le plus cher à Gabriel.

Sans trop s’en rendre compte, Maxime s’était éloigné du quartier touristique de la vieille ville et se retrouvait accoudé à la rambarde d’un pont, au-dessus du fleuve. Il en observait les remous et s’abîmait dans cette contemplation, l’esprit vide, libéré. Comme si son être tout entier prenait vraiment possession de cet instant.

Une voix derrière lui le fit sursauter et le ramena au réel :

— Vous allez pas l’faire.

Maxime dévisagea la frêle jeune femme qui venait de s’adresser à lui. Le visage have et les traits tirés. Le corps chétif. Une grande cape jetée sur les épaules. Il lui en voulut d’avoir troublé ce moment. Il aboya sa question sur un ton agressif :

— Comment saviez-vous que j’étais français ?

— La table à côté de vous… Tout à l’heure… Vous avez parlé avec le serveur.

— Vous m’avez suivi ?

— Oui.

— Pourquoi ?

Elle ne répondit pas. Elle reprit, d’une voix impersonnelle et détachée, telle un oracle :

— Vous allez pas l’faire.

— Faire quoi ?

— Sauter. Vous le ferez pas.

Maxime se demanda un instant si l’idée lui en était même venue… Mais il ne voulait pas se laisser entraîner sur cette pente-là. Il lui renvoya aussi sec :

— Et vous ? Vous allez sauter ?

— Moi, fit-elle avec un drôle de sourire pensif, j’aurais des raisons, mais j’ai pas le droit.

— Votre religion vous l’interdit ? lui jeta-t-il moqueur.

— J’attends un bébé, j’suis responsable, c’est comme ça.

Maxime se tut. Il quitta la rambarde et s’approcha d’elle.

— Pourquoi dis-tu que tu aurais des raisons de sauter ? lui demanda-t-il doucement.

Elle eut un haussement d’épaules :

— Trop compliqué.

— Viens. Je t’offre un verre. Comment tu t’appelles ?

— Léna.

Ils tournèrent le dos au fleuve et marchèrent lentement vers le soleil couchant.

II. Tania

Comment puis-je commencer quelque chose de nouveau avec tout cet hier en moi ?

Leonard Cohen

Les perdants magnifiques{3}

4. Citadelle

Tania

Vendredi 23 septembre

Aujourd’hui, c’est un anniversaire. Celui de ma première séance, il y a juste deux ans, un 23 septembre. Je me souviens de mon rendez-vous, à dix-neuf heures, après le travail. Bien sûr je suis en avance. D’au moins un quart d’heure. J’arrive toujours en avance, c’est maladif. Ce soir-là, je me suis dit qu’il fallait compter avec de possibles imprévus, anticiper les problèmes de circulation ou les difficultés de stationnement. J’ai eu peur de me trouver propulsée dans le cabinet au dernier moment sans avoir eu le temps de m’y préparer, d’être encore un peu essoufflée d’avoir monté les deux étages… Peur de déplaire, peur de me faire mal voir, peur de gêner… Peur.

Dans la salle d’attente, j’ai choisi une chaise à dossier droit. Aucune chance de me voir m’affaler dans le fauteuil de cuir aux larges accoudoirs : je préfère rester sur mes gardes. Je suis seule. Le patient précédent doit être en pleine consultation. Le suivant n’arrivera que lorsque je serai déjà entrée. Peut-être que personne n’est censé se croiser dans la salle d’attente d’un psy ? Question de confidentialité, je suppose. La pièce est petite. Deux fauteuils, deux chaises, une table basse avec des magazines auxquels je ne touche pas. Je dois garder l’esprit en éveil, ne pas me laisser surprendre. Surtout, que rien ne fasse irruption dans ma petite bulle organisée. La moindre secousse lui serait fatale, le moindre soubresaut pourrait tout faire disparaître. Mais je ne m’inquiète pas trop : je sais à merveille me protéger des intrusions. Je dispose pour cela d’un certain savoir-faire et de plusieurs longues années de pratique. Au risque de paraître parfois lointaine, indifférente ou insensible, j’ai su construire un rempart solide et faire de ma citadelle intérieure une forteresse imprenable.

Je m’applique à regarder autour de moi. Je suis des yeux les moulures de la porte. Je suis très concentrée sur les veines du bois, je fais durer l’observation, mais il arrive un moment où j’ai l’impression qu’elles n’ont plus rien à m’apprendre. Sur le mur, il y a une affichette d’information aux patients. Je la lis consciencieusement. J’apprends ainsi que ma psy est un médecin spécialisé conventionné et que ses honoraires sont réglementés. Ce qui devrait me rassurer. Encore cinq minutes d’attente.

Comment en suis-je arrivée là ? Elle va me demander ce qui m’a poussée à venir, je lui dirai que c’est la conséquence de ma rupture avec Julien, début juillet. Ce qui est peut-être vrai. Ou pas.

J’ai quitté Julien au lendemain de mes vingt-sept ans. Nous étions ensemble depuis trois ans. Mais étions-nous vraiment ensemble ou seulement côte à côte ? Au début j’ai pensé avoir trouvé l’homme qu’il me fallait pour mettre un peu d’ordre dans ma vie. Je l’ai cru sincèrement. Après tout, à vingt-quatre ans, il était temps d’oublier Maxime et les chimères de mes amours adolescentes. Temps aussi de mettre fin à l’espèce de chaos qui avait suivi son départ, à cette suite d’aventures sans lendemain qui me paraissaient alors le bon moyen de réchauffer ma solitude sans espérer autre chose. La ligne de démarcation était nette jusque-là, je ne la franchissais pas. D’un côté, mon souvenir de Maxime, auréolé d’un éclat tragique, que je conservais précieusement à l’abri des regards. De l’autre, des instants d’oubli volés à la vie qui me laissaient l’impression de pouvoir évoluer sans heurts, dans une confortable indifférence. J’en étais là lorsque j’ai rencontré Julien. Moi qui ne voulais plus me laisser atteindre, j’ai baissé ma garde un moment, j’ai voulu y croire…

Julien a su m’émouvoir. Il était doux, généreux, facile à vivre. Et amoureux de moi. Au fond, je n’ai pas eu de mal à me persuader qu’il était celui qu’il me fallait. Le garçon idéal. Le moment parfait. Je me suis dit que je pourrais peut-être arrêter de tout foutre en l’air. Mais je me suis trompée. Notre histoire aura été chaotique, j’en suis la seule responsable. Quoi que j’aie pu penser, je n’étais pas prête. Je l’ai malmené, mis à l’épreuve, cruellement confronté à une image idéalisée de Maxime. Pouvait-il lutter contre un fantôme ? Il a tout fait pour me satisfaire, mais je l’ai poussé plus loin. Je l’ai provoqué jusqu’à l’explosion. Sans doute avais-je conscience que cela ne marcherait pas. Alors, autant prendre les devants. Rompre avant de souffrir, partir avant qu’on ne me quitte. Sauf que le résultat n’est pas vraiment à la hauteur de mes espérances.

Dans cette salle d’attente, ce jour-là, je me demande clairement pourquoi j’ai décidé de franchir le pas en venant consulter. Et pourquoi maintenant. Suis-je donc prête à me remettre en question ? En toute sincérité ? J’ai peut-être seulement envie de parler à quelqu’un. Il va bien falloir qu’elle m’écoute, elle est payée pour ça. Sinon, qui le fera ? En quittant Julien, assez brutalement pour être honnête, je devais bien me douter que je perdrais Anne, ma meilleure amie. Elle a toujours été un peu amoureuse de lui, elle ne pouvait pas accepter que je le fasse souffrir impunément. Nicolas, de son côté est trop occupé à redécouvrir les délices de l’amour aux côtés de Manuel, ce superbe garçon qu’il vient de rencontrer. Après les moments terribles qu’il a vécus, je me sens un peu obligée de le laisser explorer son septième ciel ; tant pis si notre amitié doit en pâtir. Il y a bien Graziella, qui m’a souvent servi de mère de substitution depuis la mort de la mienne quand j’avais huit ans. Mais elle n’est plus toute jeune et il lui faut faire face à la maladie de son mari pratiquement seule car ses enfants sont loin. Ce serait plutôt à moi de la soutenir maintenant, de payer un peu de ma dette. Reste mon père… Bon, voilà, nous touchons au cœur du problème. Peut-être même aux véritables raisons de ma présence dans cette salle d’attente.

Je change de chaise et j’admire une belle reproduction encadrée. Je reconnais La diseuse de bonne aventure du Caravage. Ce choix m’interpelle. Je dirais même qu’il m’inquiète un peu. Je ne peux m’empêcher de me demander si sa signification est symbolique : cette gitane rusée et hypocrite qui réussit à voler l’anneau du jeune homme alors qu’elle lui lit les lignes de la main me fait un peu trop penser à ma propre situation. Que va-t-on me dérober ici lorsque je me serai laissée aller aux confidences face à une professionnelle censée m’éclairer sur ma vie ? Tout cela n’est-il qu’un leurre ? Va-t-on enjôler mon esprit, tromper ma confiance, scruter mon âme pour n’abandonner ensuite qu’une coquille vide ?

La porte du cabinet s’ouvre. C’est l’heure.

Maintenant encore, je me demande si ce tableau du Caravage était prémonitoire. Que m’a-t-on arraché au cours de ces deux années ? Rien peut-être dont je n’ai souhaité moi-même être dépossédée. J’ai seulement posé une partie de mon fardeau et laissé mon obole sur le bord du chemin. Tout a un prix, et celui de ma délivrance était douloureux.

Je ne pense pas m’être débarrassée de tout ce qui m’encombrait. Mais sans doute ai-je appris à le regarder en face et à être plus honnête avec moi-même. Ma rupture avec Julien était inévitable et je ne peux m’empêcher de penser aujourd’hui que c’était une bonne chose pour tous les deux. Si seulement je pouvais en dire autant de toutes les souffrances de mon passé.

5. Aube

Jeudi 29 septembre

Ce jeudi-là, le soleil devait se lever à sept heures trente-six. La température était encore douce en ce début d’automne, le ciel provençal dégagé.

L’aube perçait enfin, l’horizon commençait à s’illuminer, Pierre Millot le devinait malgré les volets entrebâillés de sa chambre et il en conçut un étrange réconfort. Il aimait ce moment où le monde redevenait réel, où les contours des objets et des corps retrouvaient leurs places. Ce matin-là, il s’était réveillé bien avant le point du jour. Immobile, la tête calée dans ses oreillers, il avait laissé vagabonder ses pensées. Une farandole de souvenirs prenait possession de son esprit. Un patchwork incertain, qui lui donnait l’illusion de pouvoir encore rassembler les images mouvantes de ses soixante-quinze années de vie. Il revoyait son enfance, les balades en vélo avec son frère, les tuiles vernissées des toits bourguignons qu’ils découvraient juste avant de passer le petit col et que le soleil faisait miroiter, alors que l’air épais et tremblant se chargeait de la poussière sèche des moissons. Il se rappelait les parties de pêche le jeudi après-midi au bord de l’étang, les sentiers odorants des sous-bois, la violence des orages d’été quand il grimpait au grenier avec Antoine pour écouter le fracas du tonnerre. Il revivait les histoires de revenants qu’ils lisaient pour se faire peur à la clarté vacillante de la bougie, les serments qu’ils échangeaient solennellement dans l’ancien pigeonnier pour sceller leurs secrets… Et puis l’enfance passait. Bien plus tard Juliette était là, telle qu’elle lui était apparue la première fois, dans ce train vers Marseille, sa fine silhouette enveloppée dans un long manteau d’un brun fauve, ses cheveux lâchés en cascade sur ses épaules… Il voulut s’arrêter sur son visage, mais déjà d’autres images le chassaient. La naissance de Tania, instant de grâce, présage porteur de toutes les promesses… Pourtant ces promesses-là, la vie ne les avait pas tenues. Qu’avait-il fait -ou laissé faire- pour qu’elle s’éloignât ainsi ? Inexorablement. Il était trop tard désormais. Les derniers mois les avaient rapprochés ; à peine commençait-il à connaître sa fille. Mais ce temps perdu ne reviendrait plus. Il savait aujourd’hui qu’il avait eu tort. Tort de ne pas lui ouvrir les portes de ses doutes et de ses chagrins en croyant la protéger. Tort de ne pas partager avec elle ses moments d’espoir. Tort de ne pas lui parler de Marianne. Il ne pouvait s’étonner dès lors de n’avoir rien su non plus de sa vie de femme.

Il songea que le 29 septembre était le jour de la Saint-Michel, et cela lui plut. Non qu’il n’eût jamais été très croyant, encore moins pratiquant. Mais cet archange-là lui convenait. Il posa doucement ses longues mains ridées sur l’édredon satiné et laissa venir à lui d’autres images, un pâle sourire aux lèvres. Il revoyait cette enluminure de Jean Fouquet dont son père gardait l’illustration dans un livre qu’il avait acquis une dizaine d’années avant sa naissance. Un livre d’heures, se souvenait-il. Il aimait particulièrement cette scène où l’archange aux ailes rouges levait son épée sur le monstre à sept têtes. Le dragon repoussé par Michel finissait dans le coin inférieur de la page, brûlant dans les cavernes béantes de Satan. Pierre adorait cette histoire. Il l’assimilait alors aux épopées des chevaliers. Il avait moins de sympathie pour les représentations du Jugement dernier que son père lui commentait aux tympans des églises romanes de sa région. Pierre était toujours effrayé de voir les damnés se diriger vers l’enfer pour y être avalés par la gueule du monstre. Sans doute son imagination enfantine était-elle encline à accepter cette mise en garde millénaire que les artistes romans avaient adressée aux fidèles du XIIe siècle. Et peut-être cette leçon de morale inscrite dans la pierre avait-elle suffisamment marqué le petit garçon qu’il était pour qu’il évitât autant que possible de s’éloigner du droit chemin.

Sa jeunesse avait été un peu plus dissolue et Pierre ne s’était pas fixé rapidement. Le pays sortait à peine des restrictions en ces années d’après-guerre, se loger ou se nourrir n’était pas forcément facile pour tous. Mais il avait la chance d’avoir des parents aisés, et avait vécu ses vingt ans dans une totale insouciance. Les voyages, les femmes, les études, le travail, tout cela l’avait entraîné dans une sorte de tourbillon et le temps avait passé vite. Jusqu’à Juliette…

Il dirigea son regard vers la photographie encadrée au-dessus de la commode. Dans la pénombre, il ne pouvait que la deviner ; cela n’avait guère d’importance, il en connaissait chaque détail. Il avait pris cette photo au début de l’été, un mois avant sa mort. Elle était sur la terrasse, dans la lumière dorée du matin. Il l’avait appelée et elle s’était tournée vers lui. L’appareil avait saisi cet instant. Ses cheveux lâchés accompagnaient souplement son mouvement ; elle souriait, son regard clair tourné vers l’objectif. Elle portait une petite blouse blanche, fine et légère, dont l’encolure arrondie découvrait son cou gracile. Elle semblait à la fois si fragile et si profondément sereine, comme si elle savait déjà qu’elle ne vieillirait pas.

Il était fatigué maintenant. Il ne pouvait plus penser. Tout au plus pouvait-il laisser remonter à la surface de sa conscience quelques bribes de souvenir, des éclairs de vie. Il respirait lentement comme pour retarder un peu le moment, il ne souhaitait pas brusquer les choses. Il n’avait pas peur. Il n’avait pas froid non plus. Dans la fraîcheur de la pièce, le vieil édredon grenat réchauffait son corps et apaisait son esprit. Son éclat soyeux d’almandin le ramenait à ses premiers chagrins d’enfant dans la chambre qu’il partageait avec son frère, au dernier étage de la grande demeure. Il revoyait le lustre brun de l’armoire en noyer, il lui semblait sentir encore son odeur d’encaustique. Tout cela s’en était allé depuis bien longtemps. La propriété familiale était vendue, et disparus les rires d’enfants dans les dix hectares de parc, de bois et de prés, les cachettes dans les coins et les recoins des pièces parquetées, les longues veillées passées à lire, à dessiner ou à jouer aux dames sur le tapis devant le feu.

Les scènes se brouillaient dans son esprit. Les images se superposaient. Les façades de la belle maison de maître s’écaillaient, dévoilant les cicatrices qu’il leur avait infligées en les reniant. Les vieilles pierres se rappelaient à sa conscience, surtout ce matin-là, alors qu’il feuilletait les dernières pages de son histoire. Lui gardaient-elles rancune d’avoir fait sa vie ailleurs ? C’était ici qu’il se sentait chez lui désormais, dans cette ancienne maison de village, au cœur d’une région de lumière qu’il avait appris à aimer. Là seulement flottaient encore les effluves de son bonheur passé, celui des années qu’il avait partagées avec Juliette. Bien des souvenirs s’étaient effacés en une lente combustion qui lui laissait un goût de cendres, mais il suffisait d’une odeur pour que revînt à la surface tout un monde de sensations perdues, il suffisait de quelques mesures d’un concerto de Haydn pour qu’il eût la certitude que sa femme était près de lui.

Il avait du mal à respirer. Quelle heure pouvait-il être ? Il fallait tenir encore un moment. Djamila ne tarderait plus. Elle allait entrer dans la chambre, le saluer de sa voix chantante, déposer le plateau, lui tendre ses médicaments, ouvrir les volets. Il lui demanderait les nouvelles du jour. Elle les lui raconterait, comme si tout cela pouvait avoir encore quelque importance. Il voulait juste entendre sa voix une fois encore. Il réalisa combien sa présence régulière lui était devenue précieuse, indispensable même.

Pierre Millot ferma les yeux. Le soleil levant éclairait l’horizon. Sa dernière pensée fut qu’il aurait aimé revoir la mer.

***

Djamila arriva chez Monsieur Millot après être passée par la boulangerie. Il n’avait plus guère d’appétit ces derniers temps et cela l’inquiétait. Peut-être accepterait-il une tranche de pain frais tartinée de miel. Elle l’avait trouvé très affaibli en le quittant la veille au soir : il n’avait pas eu la force de se redresser pour s’asseoir dans son lit, avait refusé de dîner et avait peu parlé. Elle avait senti que cela lui demandait un effort et n’avait pas insisté. De retour chez elle, elle n’avait pu se défaire d’un mauvais pressentiment. Il semblait s’être réfugié dans une mélancolie qui n’augurait rien de bon, comme s’il renonçait à lutter contre la maladie et s’abandonnait à cette lassitude. Elle aurait dû demander à Hakim de venir passer la nuit dans le petit studio aménagé au rez-de-chaussée de la maison. Il aurait ainsi pu monter le voir à intervalles réguliers, vérifier qu’il n’avait besoin de rien. Il l’aurait fait. Son fils était parfois tête brûlée mais c’était un bon gars et il était profondément attaché à Monsieur Millot qu’il avait toujours connu.

Djamila prit une inspiration. Elle se sentait oppressée ce matin. Elle ouvrit la fenêtre de la cuisine pour faire entrer un peu d’air. Tout en préparant le plateau, elle jeta un coup d’œil au journal qu’elle était passée prendre au tabac du village. Monsieur Millot lui demandait toujours quelles étaient les nouvelles, elle avait pris l’habitude de lui en faire le compte-rendu pendant qu’il buvait son café. Un mois déjà depuis le passage du cyclone Katrina qui avait dévasté la Nouvelle-Orléans. Elle pensait souvent à ces familles qui avaient tout perdu, à cette population noire, démunie, abandonnée. Quelque chose d’intime la rapprochait de ces gens, qui allait bien au-delà de la couleur de la peau. Il leur avait fallu fuir, perdre le peu qu’ils possédaient. Des milliers de sinistrés étaient encore hébergés dans des centres ou des foyers, d’autres étaient morts. La fuite comme unique voie de salut, c’était peut-être cela qui la reliait à ces hommes et à ces femmes qui vivaient à plus de huit mille kilomètres d’elle.

Elle avait vingt ans quand elle avait quitté l’archipel des Comores, une dizaine d’années après l’indépendance alors que ses parents tentaient de survivre en récoltant tout juste de quoi se nourrir. Elle avait suivi Moktar qu’elle venait d’épouser. C’était un bon artisan, il savait pouvoir être accueilli par une importante communauté comorienne à Marseille, un réseau de navigateurs qui s’y étaient implantés et qui peu à peu avaient fait venir leurs femmes. Des migrants, Moktar en avait toujours connu, il avait eu raison de vouloir partir pour tenter sa chance.

Djamila ne retournerait jamais là-bas, sa vie était ici désormais. Même si parfois son pays lui manquait, sa famille surtout. Salim, son plus jeune frère, vivait de la pêche et ne s’en tirait pas trop mal, mais ses parents avaient besoin d’être aidés et elle était heureuse de pouvoir le faire, même modestement. À presque quarante ans, Djamila était satisfaite de sa vie. Deux ans après leur arrivée en France, Moktar avait trouvé un emploi dans une entreprise de peinture à Aix-en-Provence. C’est là qu’ils s’étaient installés et avaient élevé leurs trois enfants. Là aussi qu’elle avait commencé à travailler dans cette maison, elle s’y sentait bien. Elle se plaisait à penser que pour elle et les siens le plus dur était derrière. Elle saisit le plateau et quitta la cuisine.

Lorsque Djamila découvrit monsieur Millot et comprit qu’il ne lui répondrait plus, elle se laissa tomber sur la chaise au pied de son lit et y resta un long moment. Le silence avait cette texture ouatée qu’elle reconnaissait pour l’avoir croisée déjà. La maison semblait s'être vidée d'une part de sa substance. Sans doute était-ce le cas. Elle regarda le beau visage ridé que la maladie avait creusé, laissant encore deviner les traits réguliers, le menton volontaire et les pommettes hautes. Il avait fermé les yeux, Djamila se dit qu’il était peut-être mort paisiblement dans son sommeil. Elle souhaita que ce fût le cas. Elle se sentit émue aux larmes à l’idée de ne plus revoir le regard clair, les yeux d’un bleu pâle qui accrochaient les siens avec infiniment de douceur. Ils avaient tissé des liens au cours de ces quinze années. Très lentement, avec beaucoup de retenue, de respect et de pudeur, ils avaient appris à se connaître mieux. Ils ne parlaient guère de leur vie privée, mais ils partageaient des anecdotes ou des souvenirs, discutaient du quartier, échangeaient des avis, commentaient les nouvelles… Elle s’étonnait de trouver en lui un écho à ses valeurs, à sa propre sensibilité. Par mille petits détails, elle avait depuis longtemps senti combien il restait attaché à sa femme qu’elle n’avait pas connue. Combien aussi il souffrait de l’éloignement de sa fille.

Elle remarqua quelques livres posés sur la table de nuit. Rosie Carpe de Marie Ndiaye, Mr Vertigo de Paul Auster, un essai sur le cinéma italien du vingtième siècle, un numéro de Photopoche consacré à Lartigue… Il faudrait dire à Hakim de les rapporter à la bibliothèque. C’était important pour monsieur Millot de rendre ce qu’il avait emprunté dans les temps. Il disait à Hakim que les petits détails de ce genre permettaient de se sentir en phase avec le monde. Hakim riait, répondait que cela ne voulait rien dire. Mais il rapportait toujours les livres.

Djamila se leva et alla insérer un disque dans le lecteur. Elle choisit le double concerto pour violon et violoncelle de Brahms. Elle sélectionna le deuxième mouvement. Andante. C’était un peu sa façon de réunir pour lui celles qu’il avait aimées. Sa femme, Juliette, violoncelliste talentueuse dont la vie s’était brisée à quarante-deux ans. Sa fille, Tania, qui avait étudié le violon depuis son plus jeune âge et jouait pour lui lorsqu’elle lui rendait visite. Il avait confié à Djamila combien il aimait ces moments où la musique remplaçait les mots et elle imaginait que les vibrations de l’instrument dessinaient entre eux un lien invisible, comme un pont suspendu au-dessus du fossé qui trop souvent les avait séparés.

Elle retourna s’asseoir près de lui. Elle voulait lui dire au-revoir seule à seul. Partager un dernier moment avec lui. Elle savait que dans peu de temps il appartiendrait à sa famille de prendre le relais. Bientôt.

Elle se laissa happer par la musique, fascinée par le thème poignant du morceau. La tonalité grave et profonde du violoncelle semblait revêtir un caractère automnal qui s’accordait à sa tristesse. La vivacité du violon venait en modifier l’ambiance. Elle ferma les yeux. Elle aurait tant voulu être arrivée plus tôt ce matin. Lui avoir parlé une dernière fois. Ne pas l’avoir laissé seul.

Elle écouta le concerto jusqu’au bout. Puis elle se leva et alla téléphoner à Tania.

6. Brume

Jeudi 29 septembre

Lorsque Tania Millot reçut le coup de téléphone de Djamila qui lui annonçait la mort de son père, il n’était pas loin de neuf heures ce jeudi-là et elle se rendait au magasin. La voix de Djamila était plus rauque qu’à l’accoutumé. Elle lui dit qu’elle l’attendait à la maison, qu’elle restait auprès de lui. Après avoir éteint son portable, Tania s’appuya un instant contre la porte sculptée d’un hôtel particulier. Dans ce matin d’automne pur et lumineux, la ville d’Aix-en-Provence avait l’ambiance qu’elle aimait, comme une atmosphère de ruche qui s’éveille. À la fois calme encore, fraîche, ponctuée de l’appel d’un livreur ou du rire d’un groupe de collégiens qui se rendaient en cours. Une vieille dame se dirigeait à petits pas vers le marché qui se tenait trois fois par semaine près du palais de justice. Les forains avaient déjà dressé leurs étals. C'était un jeudi comme tous les autres. Pourtant son monde ne serait plus jamais celui qu'elle avait connu. Elle resta ainsi immobile, refusant d’assimiler la nouvelle, désorientée, désemparée, vidée.

Machinalement, elle sélectionna dans ses contacts le numéro du magasin d’instruments de musique où elle travaillait. Thierry, son patron, était un homme aimable et compréhensif. Il lui présenta ses condoléances et lui dit de ne pas s’inquiéter. Il lui recommanda de prendre quelques jours de congé, le temps qu’il faudrait. Il se débrouillerait sans elle, on avait passé les plus gros jours d’affluence de la rentrée, il n’y aurait pas de souci. L’important était ailleurs, elle devait avant tout penser à elle et à sa famille. Elle le remercia et rentra chez elle pour récupérer sa voiture et se rendre chez son père, dans un joli village à quinze minutes d’Aix.

Djamila lui proposa de s’occuper des démarches avec elle mais elle préféra décliner son offre. Elle ne s’était jamais sentie très à l’aise en sa présence, elle restait sur le qui-vive, comme si elle craignait d’être jugée. Sans doute cette femme devait-elle la trouver égoïste. Même si elle ne se permettait aucune parole déplacée, elle pensait forcément que Tania s’était mal conduite avec son père. N’aurait-elle pas dû se rapprocher de lui après le décès de sa mère ? Djamila n’avait guère plus de vingt ans lorsqu’elle était entrée dans cette maison, son fils Hakim n’était qu’un bébé. Elle qui avait dû quitter sa famille si jeune et qui avait fait face à l’adversité ne devait pas admettre la rancœur et le rejet apparemment infondés qu’elle constatait depuis toutes ces années chez Tania. Discrète, efficace, honnête, elle avait vite gagné la confiance de son employeur. Avec une pointe de jalousie, Tania se demanda la place qu’elle occupait dans la vie de son père.

Une fois Djamila partie, Tania fit ce qu’il y avait à faire. Elle se rendit à la mairie, aux pompes funèbres et téléphona à son oncle Antoine. Lui et son père avaient été très unis dans leur enfance et leur jeunesse. Plus tard, leurs chemins s’étaient séparés. Après une courte période d’études dans la capitale, Antoine avait bien vite regagné sa région pour ne plus la quitter. Il avait repris et relancé l’entreprise familiale d’exploitation forestière, il s’était marié jeune, ses enfants avaient aujourd’hui une cinquantaine d’années et Tania n’avait guère de contacts avec eux. Elle avait davantage côtoyé les filles de ses tantes qui étaient de son âge et avec lesquelles elle avait partagé de nombreuses vacances, chez l’une ou chez l’autre lorsqu’elles étaient enfants, et plus tard en voyageant ensemble dans plusieurs villes d’Europe. Rome, Florence, Grenade, Copenhague, Londres, Berlin… des moments de joie et d’insouciance dont elle gardait précieusement le souvenir.

Les obsèques furent fixées au lundi. Une grande partie de sa famille bourguignonne serait là. Les quatre frères et sœurs de son père, leurs conjoints, leurs enfants. La plupart d’entre eux arriveraient le dimanche. En attendant, Tania ne souhaitait que se laisser doucement aller à l’émotion qui l’étreignait.

La journée s’écoula lentement sans qu’elle ait réellement conscience de ce qui l’entourait. Les sons semblaient assourdis, les couleurs plus floues, comme si elle percevait le monde à travers la brume. Elle resta longtemps dans la chambre à son chevet, en attendant qu’il soit emmené. Elle ne l’avait pas vu les deux jours précédents. Elle était venue lundi, c’était son jour de congé. Ils avaient parlé cinéma, comme souvent. Elle avait l’intention d’aller voir Keane, l’histoire d’un père qui tente de faire face à la disparition de sa petite fille. Ils avaient échangé des anecdotes. Elle lui avait rapporté d’amusantes réflexions de Sabrina, la fille de ses amis luthiers. Ils en avaient ri ensemble. Avant de partir, elle lui avait joué un morceau, elle apportait toujours son instrument quand elle venait, c’était un moment de bonheur partagé.

Elle aurait pu passer chez lui la veille au soir, mais elle ne l’avait pas fait. Normalement, elle était occupée le mercredi car elle donnait un cours de violon à une fillette après sa journée de travail ; son père le savait et ne l’attendait donc pas. Or, cette semaine-là, Mathilde avait appelé pour annuler la leçon car elle était souffrante. Tania aurait dû sauter sur l’occasion. Au lieu de cela, elle était restée chez elle. Elle se sentait un peu lasse, elle avait pris une douche, avait bu un verre de vin avec son repas et s’était offert une soirée détente en regardant Ariane pelotonnée dans son canapé. Tania eut un pauvre sourire en songeant à ce choix. Ariane, cette jeune fille qui joue du violoncelle et tombe amoureuse d’un séducteur plus âgé qu’elle. Ariane, élevée par son père, liée à lui par une tendre complicité.

Pourquoi n’avait-elle pas senti qu’il avait besoin d’elle ? Il y avait tellement de choses qu’elle n’avait pas eu le temps de lui dire. Ils avaient tous les deux gâché des années à s’éloigner l’un de l’autre, à se fuir, à s’éviter. Il lui semblait n’avoir eu le temps que de gratter la surface. Ces derniers mois passés à se retrouver et à s’apprivoiser, avaient été comme un cadeau du ciel. Mais ils avaient encore tant à découvrir.

Assise près de lui, elle avait posé sa main sur la sienne, l’avait regardé, impuissante. Puis, très doucement, elle avait laissé son émotion la gagner. Elle avait pleuré longtemps. Sur cet homme à qui elle devait la vie, sur sa mère qu’ils avaient tous les deux tant aimée, et sur elle aussi. Sur une existence qu’elle avait souvent l’impression de ne pas pouvoir diriger. Sur l’enfant qu’elle ne serait jamais plus pour personne, maintenant que lui aussi l’avait quittée. Seule dans cette chambre avec son père, elle laissa enfin son chagrin la submerger.

Le soir même, elle rentra chez elle dans un état second. Sa chatte vint la consoler un moment. Lovée contre elle, elle lui offrit le réconfort de sa chaude présence et de son ancestrale sagesse. Tania enfouit sa main dans la douce fourrure et le temps s'arrêta. Elle resta un long moment immobile, et son esprit dériva doucement dans des sphères étales, creuses, vides de toute douleur. Lorsqu'elle émergea de cette torpeur, elle s'étonna de l'heure déjà avancée. Elle entreprit de nettoyer son petit appartement. Plus rien alors n'eut d'importance, que le va-et-vient azuré de son chiffon sur les meubles, que la sensation tiède de l'eau sur ses mains, que la vision irisée de la mousse qu'elle rinçait dans l'évier.

7. Refuge

Vendredi 30 septembre

Le lendemain du décès de son père, Tania se rendit à Marseille pour voir Graziella.

Une douzaine d’années auparavant, l’entreprise de Vincent Dalmasso, son mari, s’était déplacée à Marseille et ils avaient quitté Aix-en-Provence pour s’en rapprocher. Ils avaient acheté une jolie maison dans le neuvième arrondissement, pas très éloignée de la mer. Son mari gagnait bien sa vie et Graziella avait peu à peu cessé de donner des cours de violon, après avoir exercé pendant près de trente ans. Tania était l’une de ses anciennes élèves. La plus douée, disait-elle avec affection.

Quand elle était toute jeune fille, la mère de Tania jouait du violoncelle dans un orchestre amateur. Elle y avait rencontré Graziella, plus âgée qu’elle de quelques années. Elles s’étaient liées d’amitié et, le moment venu, Graziella avait tout naturellement pris en charge l’apprentissage de Tania quand elle avait commencé le violon à l’âge de six ans. Après la mort de Juliette, elle avait représenté bien plus qu’un professeur pour Tania. Elle l’avait accompagnée durant les années qui avaient suivi. Elle avait été une présence stable, un soutien permanent, une aide inconditionnelle. Aujourd’hui Tania avait de nouveau besoin d’elle.